This page intentionally left blank

No nos dejéis en manos de nuestros hermanos de color los pamues, que no respetarán nuestros derechos y nos trataran como esclavos. Edmundo Bosio: Conferencia Constitucional, Madrid 6 de noviembre 1967.

Este es el recorrido histórico de Guinea Ecuatorial. Pero unos cuantos kilómetros cuadrados por sí sólo no forman un estado. Es preciso, además, la existencia de habitantes plurales cuya convivencia sea posible gracias a unos pactos. Los juristas dirían mediante normas o leyes que garantizan dicha convivencia. A pesar de la falta de unanimidad en las referencias históricas y de que podemos estar en desacuerdo con varios planteamientos, sin embargo hay verdades incuestionables. Entre ellas, el que la Guinea Ecuatorial actual es una formación de cuatro territorios (Annobón; Bioko; Región del Litoral Continental, que incluye las islas adyacentes y la Región del Interior Continental) y cinco naciones o tribus ya descritas. Desarrollaron lenguas y culturas propias anterior a la presencia española. El hecho colonial los aglutinó en beneficio propio e interpretó los hechos según su conveniencia: enfrentando los unos contra los otros acabó imponiendo su voluntad.

Esta política, unida al reordenamiento de los límites internacionales, ha hecho que algunos de estos pueblos pasen a ocupar la situación de minoría clásica, mientras que la otra etnia se situaba en posesión de mayoría con todas las prerrogativas que le concede un estado tiránico. Una segunda evidencia irrefutable es, como se verá más adelante, el hecho de que la dictadura es especialmente demoledora contra las minorías, porque ataca las mismas raíces de sus culturas. Macías creó las bases de un estado que descansara sobre la supremacía étnica y se rodeó de colaboradores, ideólogos y ejecutores del plan. Se debe aclarar en este punto que no toda la etnia fang es causante de la dictadura, sino que el régimen, valiéndose de sus resortes, utiliza unos individuos incontrolados e incontrolables (parte del grupo fang) para ejecutar su política represiva contra los demás grupos étnicos. También contra los otros fang que no forman parte del clan o se salen del guión. Como consecuencia de ello, por una parte el dedo acusador de las minorías señala al fang como grupo; mientras que la mayoría fang (excluida) no acaba de entender ese veredicto de las minorías.

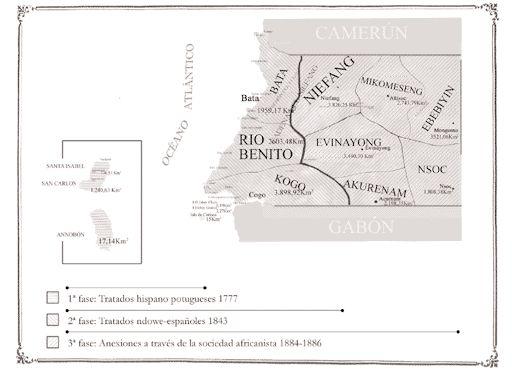

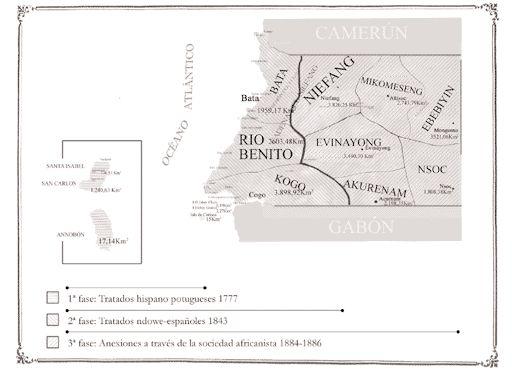

La organización administrativa actual del Estado, según el Decreto-Ley de 3 de agosto de 1980, divide el territorio de Guinea Ecuatorial en siete provincias: a) Provincia del Litoral con 6.68111’12 Km./2. b) Provincia de Centro Sur (9.913’83 Km./2).c) Provincia de Wele Nzas (5.477’33 Kms2). d) Provincia de Kie-Ntem (3.942’88 Kms2). e) Provincia de Bioko Norte (776’53 Kms2). f) Provincia de Bioko Sur (1.240,63 Kms2). g) Provincia de Annobón con 17,14 Kms2. Este dibujo reproduce los mismos esquemas occidentales con un claro desinterés sobre las nacionalidades históricas de sus pueblos. Sólo con esta división administrativa, negando el derecho de la soberanía territorial de sus naciones, difícilmente puede crearse un espacio de convivencia donde el respeto y el reconocimiento de esa diversidad sea la verdadera esencia de la democracia. Sobre las generaciones presentes y, sobre todo, futuras recae el deber de aportar luces en todos aquellos claro-oscuros silenciados antaño y acallados por la dictadura nguemista.

Desde el punto de vista de la representatividad étnica en los órganos de gestión del aparato administrativo, el reparto de cuotas entre bubis y fang se empieza a fraguar a partir de la Provincia. El gobierno autónomo estaba formado por cuatro consejeros bubis, tres fang (uno de ellos Presidente del gobierno, por lo que se equilibraban las fuerzas bubi–fang) y un ndowe. Los annoboneses quedaron fuera del juego. Las diputaciones quedaron representadas por seis fang, cinco bubis, tres españoles y testimonialmente dos ndowe y dos annoboneses. No se explica por qué el ndowe, la minoría mayoritaria, fuera el más castigado desde entonces. Si atendemos al censo de este periodo (1966-1967); los fang representaban casi el 72% de la población, con un territorio de casi el 64%; los ndowe ocupan el segundo lugar con un porcentaje del 20% de la población y un territorio del 29% y los bubis con una población próxima al 5% representaban el tercer grupo étnico en un territorio del 7%. El malestar por este reparto fue latente durante la Conferencia Constitucional: el grupo ndowe no cesó en reclamar más presencia en todos los órganos de gestión del nuevo estado. Sin embargo Macías, como posteriormente Obiang, no atenderá a sus exigencias. Pero fue cuidadoso con las recomendaciones del pacto Constitucional por lo que se refería al reparto de poderes con los bubis. Su primer gobierno todavía respetó esa proporción de fuerzas. Los fang asumieron la Presidencia de la República (como resultado de las urnas), siete carteras ministeriales, una vicepresidencia de la Asamblea Nacional, una Presidencia del Consejo de la República y el Gobierno Civil de Bata. A los bubis, gracias al pacto Macías-Bosio y en cumplimiento del párrafo quinto del documento sometido a Referéndum sobre la Constitución (1968), les correspondió la Vice-presidencia de la República, cuatro ministerios, la Presidencia del Tribunal Supremo, la Presidencia de la Asamblea Nacional y la del Gobierno Civil de Fernando Póo. Un ministerio se reservó al grupo ndowe, por su apoyo a las tesis de Macías. Una vez más los annoboneses quedaron fuera. Tanto los bubis como los fang aceptaron el reparto como el más adecuado para unos y menos malo para otros. Ni los unos se acordaron de Annobón que siempre han reclamado como parte de Fernando Poo, según la distribución administrativa de 1959, ni los otros de los ndowe: por aquello

de que “todos somos hermanos”, según ofrendas de Macías32.

A partir de aquí los ndowe que creyeron en la posibilidad de un país de diversidad cultural comprendieron que con Macías aquel ideal iba a ser una realidad difícil. Entendieron que los derechos de su pueblo en ese estado que se estaba construyendo no podrían estar representados ni reconocidos si no es mediante una mayor presión reivindicativa. Pero para entonces su capacidad de maniobra se había debilitado. España se había retirado sin restituir los territorios recibidos en 1843. El único interlocutor válido ahora era un Macías con hambre y sed de venganza.

Con el gobierno de Macías Nguema, especialmente desde el cinco de marzo de 1969, ese equilibrio frágil de poder (bubifang) empieza a inclinarse hacia un poder tribal. El golpe de estado de 5 de marzo de ese año era la coartada que le sirvió a Macías para reordenar el poder en la medida de sus intereses. Al no sentir la presión de España, con la que había roto por considerarla instigadora principal de dicho golpe, no encontrará tampoco motivos para repartirse el poder con los bubis. Desde entonces los bubis fueron perdiendo sus cuotas de poder y, en todo caso, su representatividad empezaba también a ser testimonial. Porque se había impuesto un nuevo sistema. El nguemismo es una doctrina o manera de concebir el estado guineo–ecuatoriano. De confundir el país de todos con la estructura clánica del Ayong, familiar y de amigos. Un estado de valores rancios donde la falta de equidad y justicia son sus verdaderas señas de identidad. Un espacio donde sus gestores se escogerán por el grado de aproximación familiar y no en función de la capacitación de cada uno. Donde se funden el parentesco y la lealtad. A ellos se les reservarán los puestos estratégicos para seguir alimentando el terror y la corrupción. Son todos estos devotos los que sostienen en sistema. Con ellos nada cambiará excepto aquellas cuestiones de su interés.

El periodo que va desde 1935 hasta 1959 marca el inicio de los conflictos étnicos en Guinea Ecuatorial, aunque el problema ndowe–fang en la región llevaba más de medio siglo. Finalizada la ocupación efectiva del interior continental (las demás regiones ya lo estaban) España pretendió llevar a cabo la colonización económica con la producción del café. Hasta entonces su actividad mercantil en la Región Continental, si exceptuamos la trata de negros, se había centrado en la explotación de madera y algunos cultivos especiales como el aceital de palma y cocos, iniciados a mediados de los años veinte. La antigua isla de Fernando Poo llevaba cuatro décadas de intensa actividad económica con la producción del cacao para la cual se necesitó, además, la mano de obra reclutada del interior continental a partir de 1926. Es el primer contacto importante entre la población riomunensa (concretamente fang) y la de Fernando Poo. El cacao de Bioko cotizaba muy bien en el mercado internacional y Malabo (antes Santa Isabel) se convirtió en el centro político-administrativo colonial, además de la capital económica. Por su parte la región insular de Fernando Poo llevaba años de docencia. La primera escuela de Fernando Poo se construyó en Santa Isabel (Malabo) por los claretianos en 1883. Ambas circunstancias jugaron a favor de la población fernandina (bubis y criollos) encumbrándola en los mejores puestos de la administración y proporcionándoles mejores coberturas para la formación de sus descendientes. Sin embargo el colectivo fang recibe tardía la formación docente, si exceptuamos aquellos que ya estaban por las inmediaciones de Bata, Mbini (antes Río Benito) o Kogo. Niefang fue el primer distrito del interior en el que se construyó la primera escuela cuarenta y tres años después de la escuela claretiana de Santa Isabel. Unas de las demarcaciones más castigadas en ese sentido fueron: Mongomo, cuya primera escuela se abre en 1939 y Nsork en 1944. Para entonces la Isla de Fernando Poo disponía de diversas escuelas de Artes y Oficios, colegios infantiles, colegios femeninos y seminaristas y colegio de enseñanza secundaria. A pesar de las limitaciones en el campo de la enseñanza y empresarial, el ímpetu de los fang les permitirá conquistar mayores cuotas de poder. Fueron incrementando el número de matriculados, gracias a su proximidad cada vez más a la región litoral continental, y poco a poco se iban disciplinando como empresarios del subsector cafetal. Buena parte de las plantaciones del café eran de su propiedad. Por detrás de Fernando Poo, por lo que se refiere a la inversión colonial en educación se refiere, estaban las demarcaciones de Bata, Río Benito y Kogo, incluidas las islas de Corisco y Elobeyes. De manera que los ndowe también se beneficiaron de la estructura educativa colonial. Su mayor proximidad con los blancos les permitió ser (junto con los fernandinos) los primeros emancipados. Los ndowe a cambio optaron por aplicarse como administrativos y subalternos de la administración colonial.

Esta política colonial tuvo su importancia en el desarrollo social de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Los bubis y criollos pudieron iniciarse como emprendedores y se convirtieron en propietarios de determinadas plantaciones de cacao. Digamos que el poder económico del nativo estaba en manos de los bubis y criollos. También les permitirá reclamar mayores mejoras infraestructurales porque el cacao de la isla sostenía buena parte del presupuesto de las colonias. Los fang tenían a favor el hecho de que una parte importante de la madera de las colonias españolas en la zona procedía principalmente del interior continental. El okume tenía buena demanda en los mercados internacionales. Además, el café desde 1927 se había convertido en el tercer recurso en importancia de la colonia.

Desde entonces las reivindicaciones de los fernandinos empezaron a encontrar una respuesta desde la Región Continental, fundamentalmente por los fang, alegando éstos que también contribuyeron, primero con su mano de obra y segundo con las exportaciones del café y madera, en el desarrollo de Fernando Poo. Algunos fang incluso llegan a reivindicar derechos civiles en Fernando Poo por haber fundado el poblado Sácriba fang. Posiblemente estemos ante una exageración reivindicativa, pues se trata de un espacio territorial dentro del que originariamente corresponde a los bubis. A todo esto los ndowe, aquellos que se decantaron por la actividad empresarial, optaron por el cultivo de cocos, cuya contribución en los ingresos de la colonia era insignificante. Estas circunstancias influyeron en el devenir político posterior. Los intereses coloniales se dividieron en dos: por una parte estaban aquellos que preferían los beneficios del cacao y apoyaron los objetivos políticos de Fernando Poo. Por otra parte estaba el capital maderero colonial y los intereses del café. Estos apostaron por las tesis de los fang. De modo que la acción colonial, lejos de propiciar mecanismos de encuentro, en crear una cultura solidaria, ahondó las diferencias entre los diferentes pueblos. Ni siquiera consiguió el pretendido equilibrio entre los dos grupos. El fang partía con desventaja porque la población fernandina tenía mejor formación, incluso en términos absolutos.

Sin embargo, no es hasta el período de la Provincia cuando el problema territorial (Fernando Poo–Rio Muni) aparece en escena. Los fernandinos se mostraban más recelosos porque buena parte de la renta de la Región Ecuatorial española se destinara a sufragar infraestructuras en Río Muni, porque para entonces la Isla de Fernando Poo disponía de equipamientos sanitarios, de educación y de comunicaciones y transporte. Alegaron que Fernando Poo era la productora y Río Muni la beneficiaria. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en las estadísticas del año 1962 (comienzo del Plan de Desarrollo) observamos que de los 2.036,5 millones de las antiguas pesetas de presupuesto de aquel año, Río Muni contribuía con un 49,09 por ciento y Fernando Poo con el resto.

A medida que se aproximaba la independencia el colonialismo, no se sabe si para asegurar su influencia, optó por el fang. El carácter calculador, reivindicativo y la inteligencia del hombre ndowe –decían– les podrían crear dificultades en un futuro inmediato. En realidad se trataba de castigar a Uganda (y a su pueblo) por sus continuas quejas por los incumplidos pactos con Bonkoro. Los bubis por su parte estaban mejor preparados. Sabían lo que querían y no serían fácilmente manejables. Acabarán declarando la separación o independencia de su país, Fernando Poo. Sin embargo la apuesta por un hombre fang, sobre todo si es de alguna de las demarcaciones con menor índice de alfabetezación, parecía ofrecer mejores garantías y la unidad de los territorios por el bien de la metrópoli. Esto explica el hecho de que los dos presidentes de la Guinea Ecuatorial provengan de la comarca de Mongomo. Les fue bien durante el periodo autonómico con Bonifacio Ondo Edu de Evinayon. Con este juego el colonialismo, además, creía evitar revueltas posteriores del grupo étnico mayoritario. Pero quedaba pendiente de resolver la cuestión de las minorías bubi y criolla de Fernando Poo. A fin de cuentas ellos seguían siendo la clase elitista del país y el cacao de esta isla sostenía buena parte del presupuesto de la colonia. Así, apartado el ndowe del debate socio–político, hablar de Guinea ecuatorial quedaba simplificado en dos regiones y dos etnias. Esta división quedó patente durante las Conferencias Constitucionales en Madrid y con esta fractura social se llega a la independencia. Para España el arreglo pasaba por una solución salomónica entre las dos regiones o etnias. Deberán repartirse los altos cargos de la administración: si el presidente es de Río Muni, o sea, fang, el Vice-presidente debe ser de Fernando Poo, es decir, bubi, según el párrafo quinto del documento sometido a referéndum. Todavía hoy se sigue respetando esa especie de pacto o recomendación colonial. Todos los gobiernos de la Guinea independiente, desde Macías, han tenido como primer ministro a un bubi, cuestión diferente es que lo sean de puro decoro. Los ministerios deberán guardar la misma proporción. Pero este equilibrio, como se verá más adelante, no iba a garantizar la estabilidad. Porque tanto la Vice–Presidencia como los ministerios reservados para los bubis tendrán un carácter simbólico: algún Vice–Ministro o Subsecretario General afín al Presidente será quien verdaderamente gobierne el ministerio. Aparte de que paulatinamente la proporción de ministerios y altos cargos que los representen se irá reduciendo, también se les reservarán competencias de tercera categoría33. De manera que al descontento de los ndowe y annoboneses ignorados y desahuciados del escenario socio-político desde el periodo de la Provincia, se unirá el de los bubis y el de aquellos fang abandonados por el sistema. Primero fueron los fang okak de las demarcaciones de Evinayong, Nsork y Acurenam. Se les consideró votantes de Ondó Edú. Seguidamente les tocó a los fang de Mbini y Kogo también okak. Unas veces se les acusaría de estar próximos a los ndowe y en otras como seguidores de Atanasio Ndongo. En tercer lugar les tocó al resto de los fang. En esta ocasión a la facción ntumu. Los primeros en encabezar esta lista fueron los de Ebebiyín. Su prosperidad económica, por ser la más productiva del interior continental, creaba recelos para los demás. Pero el sectarismo siguió su avance hasta en la misma región de Mongomo que quedó dividida en dos facciones, por lo menos. Y es que cuando no se denuncia y combate la injusticia no sólo nos hacemos corresponsables de la misma sino que su voracidad, más temprano que tarde, una vez eliminado a los enemigos, adversarios o “indeseables”, acabará buscando nuevas víctimas. En ese caso saldrá en busca de aquellos que lo alimentaron, silenciaron o se beneficiaron de ella.

Los políticos moderados, contrarios a una independencia prematura, sostenían la necesidad de prepararse a sí mismos y a la población para responder ante el nuevo desafío que se les presentaba. Instaron a que España prolongara la autonomía por lo menos cuatro años más con el fin de adaptar el futuro estado a su pluralidad étnica. Las urgencias de otros entendieron que estaban capacitados para asumir el reto y que el proyecto de un Estado unitario planteado por España era el más adecuado para los intereses de todos. De todos los suyos. Tenían prisa por hacerse con el poder, lo tenían al alcance de la mano. Durante la Conferencia Constitucional, no cesaron en reclamar como fecha tope de la Independencia el 15 de julio de 1968. No estaban dispuestos a dar tregua, más aún teniendo en cuenta que la Comunidad Internacional no cesaba en presionar a España para que pusiera fin a su acción colonial en esos territorios.

Además, a su lado tenían el apoyo de la mayoría de su etnia. La presencia española era un gran inconveniente porque representaba de alguna manera un modelo de equilibrio entre las personas. Pretendía promover la idea de un estado único al margen de las etnias. Los independentistas de Río Muni también defendían la creación de un estado único pero con base en su etnia. Esa era la diferencia. De manera que el autogobierno que proponía España no era el modelo adecuado aunque garantizara sosiego. El camino hacia la independencia prematura con sus riesgos era para ellos el único viable. Entendieron que la cuestión étnica era secundaria y de fácil solución. En todo caso, una vez alcanzada la independencia unificada, todas las otras cuestiones “menores”–decían– (y esta era una de ellas) se resolverían desde dentro. Al día de hoy (37 años después) siguen sin resolverse. Seguramente porque siguen siendo cuestiones menores. Es la teoría defendida por Kwame Nkrumak en Ghana. En sus reivindicaciones independentistas para su país llegó a pronunciar frases como: “la independencia debe otorgarse de inmediato”. “Preferimos un autogobierno malo que un gobierno correcto ejercido por otros”. “Lo primero que hay de buscar es el reino de lo político, y todo lo demás se os dará por añadidura...”–decía a su pueblo–. Así lo entendieron los políticos riomunenses. Sus urgencias y hambre de poder no les permitirán dar tiempo al tiempo para disciplinarse y consensuar voluntades. Había que unir lo más pronto posible los territoriose instaurar una democracia de mayoría étnica. Una estrategia que con el paso del tiempo acabaría por dominar a todos los demás. Nadie (excepto Edmundo Bosio) se imaginó su maquiavélico plan hasta que Macías lo puso en marcha. España, o no se percató de esta política, o la consintió.

En verdad, no queremos seguir la reglas colonialista: pas d’élite, pas d’ennuis porque el mayor fracaso de un esfuerzo colonizador está en no saber preparar dirigentes. Fernando Mª Castiella y Maiz. Conferencial Constitucional oct.1977

Cuando se independiza, Guinea Ecuatorial era un estado insuficientemente capacitado. Apenas poseía un número de funcionarios y profesionales suficientes para llevar a cabo los servicios y las tareas administrativas imprescindibles de entonces. En todo caso la mano visible de la ex–metrópoli se encargaría de cubrir el resto. Pero carecía de una estructura autónoma capaz de seguir alimentando el crecimiento del sector público y del previsible desarrollo del país. Por otra parte, la distribución del guineo–ecuatoriano con formación por regiones era desigual. La mayoría procedían de las familias acomodadas de Fernando Poo y de Bata, porque contaron con todas las facilidades escolares dentro y fuera del país, gracias a sus prerrogativas de emancipados, empresarios o funcionarios. Las demás demarcaciones se tenían que conformar con los vestigios que proporcionaba el sistema. Era una situación que amenazaba con quebrar el sistema, como así ocurrió. Esta nueva clase media poseía unos privilegios que anhelaba el resto de la población. Macías, lejos de prometer (y proporcionar después) un sistema de educación que pudiera extender estos beneficios al conjunto del Estado, no cesaba en repetir durante la campaña electoral de 1968: “todos estos bienes serán nuestros si echamos a los blancos”. Con este mensaje Macías dejaba claras sus intenciones. La reconciliación nacional se desvanecía, porque también eran blancos los emancipados, empresarios y funcionarios guineanos. La vehemencia de Macías caló en una población con hambre de venganza contra aquellos que a su entender vivían, se comportaban y colaboraban con los europeos. A los pocos meses de la independencia (expulsados los españoles blancos) esta clase media se convirtió en el centro de todas las iras. A partir de entonces se inicia un proceso de persecución brutal. Sobre todo ser profesional (o intelectual) era sinónimo de antipatriota o de un sujeto desestabilizador del orden y de la armonía. Por su parte, aquel somatén que señalara con el dedo a alguno de estos españoles negros verá recompensada su traición con algún ascenso meteórico en la estructura del poder. A partir de entonces cualquiera que quisiera aspirar al poder o vengarse de algún vecino sólo tenía que presentarlo a Macías, o algún otro acólito suyo, denunciándolo por “alta traición a la Nación guineana y sus Instituciones gubernamentales” (estoy reproduciendo el artículo 5 de los Estatutos del Partido Único Nacional de Trabajadores). De este modo se inicia el camino que ha conducido hacia la pérdida de valores, de afán por la superación, de armonía y respeto etc. En definitiva del juego limpio. En esa carrera por la venganza, Macías quiso premiar a su familia, región y cómplices: la nueva política de becas beneficiará sólo a ellos. Enseguida sus nuevos aliados (la antigua URSS, China y Cuba) se llenaron de estudiantes guineo–ecuatorianos con cierta sintonía con el sistema. Para algunos de ellos, el requisito de una base académica previa para acceder a determinados estudios especializados era lo que menos importaba. La Universidad Patricio Lumunba (en Rusia) se encargará de extender cualquier certificado que les convertirá en profesionales o técnicos con licencia para trabajar como tales, excepto en el país que los ha formado. Macías necesitaba “cuadros” rápidamente y de los suyos, y los tuvo. Había que sustituir cuanto antes toda la estructura administrativa colonial. A los pocos años los Jesús Buendi, Luis Maho, Manuel Castillo Barril etc, fueron acusados por su “alta traición” a la Nación y relevados de sus funciones por el nuevo activo humano procedente del Este de Europa. Con ellos también viajaron un nutrido grupo de militares que le hicieron el trabajo sucio a Teodoro Obiang aquel 3 de agosto de 1979.34

Obiang Nguema, aunque durante los primeros años quiso cambiar esta dinámica, acabó reafirmando la estrategia iniciada por su antecesor. En los primeros años de su mandato no cesaba de reafirmar su intención de crear un gobierno y una administración tecnócrata. Pero sus acólitos, aquellos que habían ascendido a lo más alto procedentes “de profundis”, pronto acabaron con aquel discurso. Este colectivo, sin estudios, no estaba dispuesto a aceptar cualquier otra forma de organización que no les garantizara tierras gratis, alimentos gratis, dinero gratis y sobre todo mucho tiempo libre para malgastarlo y cometer fechorías. Es el mejor escenario posible para este “cuerpo de inteligencia” del sistema. Se hacen llamar miembros de seguridad o más suavemente “los amigos de Obiang” –aunque esta nueva denominación incluye también a aquellos extranjeros (fundamentalmente españoles) con intereses empresariales en Guinea–. Teodoro Obiang y su guardia pretoriana se necesitan. Obiang conoce de la lealtad infranqueable de los suyos, porque si se la retiran qué mas sabían hacer. Por su parte, ellos son conscientes de que sólo Obiang (o el nguemismo) les garantizará toda la corrupción. Entre otras razones porque el mismo Obiang también la practica. Ellos lo saben y, lo que es más, él sabe que los suyos lo saben. Por lo que no tendrá autoridad siquiera moral de impedírselo a los suyos. Porque el verbo se practica con el ejemplo. Parte de ese dinero servirá para que los hijos de estos privilegiados reciban formación en escuelas y universidades extranjeras, mientras crece el déficit también en la infraestructura de educación nacional. Con este panorama la educación deja de ser un derecho y pasa a ser un elemento de diferenciación social y de opresión. Un pueblo poco capacitado, amordazado y privado de sus herramientas de intervención, no podrá participar en la transformación de las estructuras del país y dará por buenos los dictados venidos de la cumbre. Por su parte, los intelectuales guineanos no han acertado todavía a ejercer su influencia, a ser referente de opinión o creadores de inquietudes. Los que viven en Guinea podría pensarse que el miedo a perder las fuentes de ingreso, su posición monopolista, o incluso la vida misma son condicionantes que los impiden remar en sentido contrario al sistema. Más difícil resulta entender la postura del intelectual residente en el extranjero. En cualquier caso, entre todos parece sobrevolar en el ambiente la actitud de franca retirada.

Física y políticamente, Guinea Ecuatorial alcanzó la independencia como un sólo país, pero su población quedó moral y étnicamente dividida desde entonces Irene Yamba Jora: La razón de un pueblo. 1995

Se pueden extraer diversas conclusiones respecto de la historia reciente de este país, posiblemente todas discutibles. Pero a nadie se le escapa el hecho de que la evolución socio-política de Guinea Ecuatorial ha premiado de manera desigual a sus pueblos. A partir de 1968 los nuevos dueños de los territorios colonizados por España, lejos de construir un estado diverso y plural apostaron por un estado disperso y letal. Apoyándose sobre su clan se marcaron como meta silenciar las demás sensibilidades. Las consecuencias inmediatas de esta política tribal se antojan desgarradoras, especialmente para las minorías étnicas. Francisco Macías Nguema pocos años después de la independencia impulsó la idea de la “unidad tribal” con el eje central en su etnia y tribu. Durante la proclamación oficial del Partido Único Nacional (PUN), llegó a afirmar: “sólo el PUN iba a ser el partido unificador de ideas, de contenido nacional y unificador de tribus”. Su fundamentalismo, definitivamente asentado con Teodoro Obiang, se construirá sobre la base de potenciar una política de asimilación étnica. Para conseguirlo había que ocupar rápidamente toda la geografía nacional para que, acto seguido, con el discurso de la mayoría y de que todos somos guineanos, encontrar un argumento a su modelo de democracia. Además la Comunidad Internacional no se ocupará de los derechos históricos de las minorías si de lo que se trata es defender el derecho de las mayorías numéricas. Esta política rápidamente se iba consolidando con la aplicación de ciertas herramientas efectivas: primero los poderes administrativos, políticos y sobre todo el militar se concentraron en manos de familiares sin formación donde su único vehículo de comunicación era su lengua materna. Al día de hoy apenas un 0,5% del ejército, fuerzas y cuerpos de seguridad tiene representación de la minoría. Este Cuerpo Militar, como en la gran mayoría de los países africanos, que no ha conocido ninguna guerra externa ni puede sobrevivir a ella, se crea y alimenta con el único propósito de someter a la población asustada y para defender a su presidente, venido a jefe de tribu. Segundo la capacidad económica se convirtió más que nunca en un bien escaso sólo al alcance de estos elegidos, arropados por la impunidad que garantiza la corrupción. Y tercero un sistema policial y de opresión se encargó de anular cualquier posibilidad de rebeldía popular, sobre todo de las demás etnias. La sumisión era un hecho.

Los tres factores anteriores servirán como base para instituir un modelo de gestión cuyos únicos beneficiarios serían los cómplices del sistema. Ellos serán los únicos que le iban a garantizar la perpetuidad en el poder a su presidente. A cambio vivirían por encima del bien y del mal. Impunemente asesinarán, ultrajarán, maquinarán golpes de Estado y también ignorarán y pisotearán los derechos y las culturas minoritarias. Enseguida estos tres elementos (las tres patas del sistema) permitieron instituir el temible dicho de “Covogo nña nkovo”, que en traducción literal del fang al español quiere decir: hable en el verdadero idioma, lengua o dialecto. Es decir, en fang. Porque los demás habían desaparecido de un plumazo o habría que hacerlos desaparecer, incluso el oficial que es el español según la Constitución. Son separatistas aquellos que hablen en ndowe, bubi o annobonés. Así, el derecho de autodeterminación cultural (de aprender y hablar en público y en privado el idioma nativo) pasó a ser un delito. El nña nkovo, el carnet del PUN y una placa colgada en el pecho con la foto de Macías se habían convertido en elementos básicos para superar el día a día: para efectuar transacciones, buscar empleo, sortear atropellos, realizar gestiones administrativas o para desplazarse dentro del territorio nacional. Sobre todo el nña nkovo. ¿Podría alguien ser guineano sin hablar el fang? Y es que la única identificación como guineano consistiría en usarlo. Los demás pasarán a ser extraños en sus propias tierras; la tierra de sus antepasados. Este atropello contra el derecho irrestricto que tiene todo pueblo de hablar su propio idioma perdura al día de hoy. Lo normal debe ser hacerlo en fang en todos los estratos de la vida pública y privada. No es porque sea malo para los fang (y todos los que voluntariamente así lo deseen) hacer uso de este derecho: de hablar el fang. El problema reside en que precisamente esta facultad sea restringida a las demás culturas. Esta antesala del conflicto étnico sólo puede contenerse gracias al cordón de contención del sistema. Porque esta política monolingüista se entendió desde un principio (y se entiende hoy) por las minorías como mecanismo de exclusión y de aniquilación contra todos los que no pertenecen a la etnia fang. Este es uno de los grandes focos de discordia, porque cuando a un pueblo se le impide el uso de su lengua, nervio de su personalidad, sólo le queda rebelarse contra dicha norma. Es cierto que la construcción de los Estados–Nación en Europa fue posible, además, a partir de una lengua nacional que actuó como una superestructura activa capaz de definir cada estado. Pero para entonces, tanto las fuerzas capitalistas como movimientos sociales, habían tejido unas estructuras sociales y de mercado con identidad propia. Además, se trataba de poblaciones relativamente homogéneas que compartían una misma cultura. Incluso así, con el paso del tiempo, la tolerancia que ha ido forjando un regionalismo moderado en estos países también está forzando el reconocimiento de su pluralidad lingüística y/o en la necesidad de re-dibujar nuevos espacios basados en la identidad de los pueblos. Porque el clásico modelo de Estado-Nación no acaba de responder a los símbolos de identidad de su diversidad. Esa es una cuestión pendiente en la nueva Europa de los pueblos que se está configurando.

No quiero ser altanero, pero muchos vamos a regalar a los demás la independencia de Guinea., de la cual yo no podré ser ni un grano de arena. Saturnino Ibongo, Conferencia Constitucional 1967, Madrid

A partir Macías Nguema, desde un principio, se ignoró el concurso de las demás naciones. Durante sus frecuentes exaltaciones patrióticas (por cualquier acontecimiento oficial u ordinario) era preceptivo recordar los que según él eran los héroes de la independencia de Guinea Ecuatorial: Enrique Nvó, Acacio Mañé y Salvador Ndong Ekang. Lista a la que más tarde se añadiría Pedro Ela Nguema. No podía faltar un pariente muy próximo. Ninguna mención a Saturnino Ibongo, ese representante, emisario incansable ante las Naciones Unidas, cuyos servicios no agradecidos (ni reconocidos hasta hoy) forjaron el Acta Constitucional y la Independencia de Guinea a cambio de un asesinato estéril a los pocos meses de la Independencia del Estado. Macías en esa carrera por la confusión, los consideraba “héroes” de la independencia de un estado (de Guinea Ecuatorial) inexistente para entonces. Las reivindicaciones soberanistas de los ndowe se remitían a sus acuerdos con los españoles. Las de los bubis a la autogestión de su territorio histórico de Fernando Poo. En ninguno de los dos casos se podría hablar de la lucha por la independencia del estado de Guinea Ecuatorial sino de sus respectivos territorios. Además parece incongruente que el mismo Macías se auto–proclamara después padre o fundador de Guinea Ecuatorial. Sin embargo su demagogia omitía explicar la génesis de ese estado del que se había convertido en dueño. Tampoco se preocupó de explicar cuál fue la contribución de cada nación y de otras personas que también lucharon contra el colonialismo en esos territorios. Desconociendo la historia de aquel país, se sintió el creador del Estado de Guinea Ecuatorial. Su idiosincrasia tribal le permitirá confundir el Estado con el Ayong. A partir de entonces, y con Teodoro Obiang en el poder, el bubi pasaría a llamarse despectivamente “bubito”, y de los ndowe se dudaría incluso sobre su existencia: ¿quiénes son los kombes? es la pregunta que los margina. A los demás fang se les recordará que no son de las vísceras del sistema.

Posiblemente, como su antecesor, Obiang hubiera sido un estupendo jefe de su Ayong. Domina sus entresijos y sabe establecer equilibrios entre los suyos. A diferencia del Estado, el Ayong se rige por criterios de autoridad. Los equilibrios del sistema y la divinidad del jefe se consiguen cediendo parcelas de poder a los que conforman el cinturón de contención del sistema. Pero las claves de un Estado se sustentan con otras variables. Por ejemplo, se necesita establecer equilibrios culturales, sociales, políticos y económicos. Porque es así como se construye un país de valor añadido. Dicho de otra manera, los estados necesitan un gobierno, mientras que el Ayong necesita un poder. Esta es la transformación llevada a cabo por los regímenes nguemistas. Con ellos Guinea Ecuatorial como Estado ha quedado confundida con la gran familia desde su idiosincrasia. En la parte más alta de la pirámide del poder está el jefe, actualmente Teodoro Obiang Nguema. A continuación estarán los hijos, hermanos, esposas y cuñados. Esta es la primera línea, junto con el presidente y asesorados por el consejo de ancianos, la que decide sobre las grandes cuestiones que afectan la estructura de “su país”. Seguidamente están los escogidos por los primeros por afinidades y fidelidades. Podrán intervenir en algunos cónclaves y proponer miembros para el tercer anillo del sistema. Todos asumirán unos poderes complementarios y delegarán los que les convengan. Servirán y respetarán exclusivamente los intereses de su jefe; porque como se dice por ahí: “Si estás con dios, qué importan los ángeles”. Ahora que empiezan a sonar los violines de una posible sucesión hereditaria, sólo la fe en la Comunidad Internacional mantiene la esperanza en una población debilitada. Otro régimen clonado como el de Obiang probablemente sea la estocada definitiva. Mientras tanto, en esta maraña de poder, la población parece haber abdicado en la lucha por su libertad. Unos por la defensa de sus intereses y otros por la incertidumbre del futuro (el temor a lo desconocido) acaban haciendo de la dictadura un mal menor. En este escenario la acción política de la oposición por sí sola se presenta como insuficiente. La historia está llena de ejemplos de la insolvencia de la política (si no va acompañada de una revolución social) por cambiar el curso de las dictaduras.

Guinea Ecuatorial es, para los amantes de las estadísticas, un país de 28.051,46 Km2 de tierra firme, de poco más de 300.000 Km2 marítimos y con unas costas de 296 kms. El censo oficial cifra su población próxima a 500.000 habitantes con una previsión de 750.000 para el 2015. Sus reducidas dimensiones (escasa densidad demográfica y territorial) y la falta de otros atractivos determinaron que apenas se la conociera en el contexto internacional hasta que, a partir de la primera mitad de la década de los noventa, se convirtiera en uno de los productores de petróleo más importante de la región ecuatorial con una producción actual próxima a los 350.000 barriles/día. Las consecuencias de su explotación tienen dos implicaciones fundamentales: una de índole económica y otra social.

La explotación descontrolada de este subsector ha dado lugar a una apuesta arriesgada en cuanto a la planificación económica se refiere. El petróleo ha pasado a ser la única apuesta para el desarrollo del país. El éxito de una política de esta naturaleza depende de la eficiente coordinación de los tres elementos esenciales: capital, mano de obra y buena gestión estatal. Si los excedentes de las exportaciones se canalizan productivamente hacia la economía no exportadora, si los excedentes salariales de la mano de obra del sector exportador se van convirtiendo en fuente futura de empresarios nacionales y si la acción recaudatoria permite fomentar inversiones productivas en la economía no exportadora; posiblemente el modelo permitirá desarrollar el país. Y, a todo esto, para que la economía funcione, se necesitan unas instituciones solventes que creen y garanticen una estabilidad a las inversiones. Lo demás es pura mafia, impunidad y corrupción. Lamentablemente estos tres o cuatro factores no pueden producirse en Guinea Ecuatorial en las condiciones actuales. Veamos: para que los excedentes del sector exportador se canalicen convenientemente a otros sectores es fundamental que el capital exportador esté en manos locales o que tenga un compromiso más allá del puramente especulativo; que el mercado interior sea relativamente grande y en proceso de expansión y que la cultura de la intermediación financiera haya calado en la economía. Por su parte, los salarios podrán ser fuente de una futura inversión si son adecuados y están en posesión de la población asentada en el país. En Guinea Ecuatorial más del 85% del personal cualificado y obrero de este sector son extranjeros cuyos salarios se transfieren directamente a sus orígenes de donde importan los productos de consumo personal: alimentos, vestuarios y demás imprescindibles. Por último, el uso productivo de los ingresos públicos es inversamente proporcional al grado de la corrupción. Una corrupción que se ha convertido en un verdadero cáncer contra el desarrollo del país. Una corrupción que, en definitiva, ha cristianizado los bienes de todos en una finca de la familiar nguemista. En su conjunto, en estas condiciones, la descapitalización que se está produciendo por la explotación irracional de este recurso compromete seriamente el desarrollo integral de este país a medio y largo. El cacao y, sobretodo, el café pasaron a la historia. La tala abusiva de madera también complica seriamente el futuro de este subsector. Y de la pesca, teniendo en cuenta la contaminación de las aguas por la actividad petrolera, no parece presentar cuadro optimista para el país. La cuestión es, ¿qué será de este país cuando se agoten sus reservas del petróleo, si no se establecen mecanismos correctores en su política integral? Se desconoce a ciencia cierta el potencial de que dispone Guinea Ecuatorial. Pero el dogma de fe de las multinacionales especuladoras del sector viene alimentando la creencia de que Guinea Ecuatorial se ha convertido en una cantera inagotable del oro negro. Que tiene reservas de petróleo y gas para varios siglos. Posiblemente sea cierto. Pero tampoco parece descabellado mantener dudas razonables sobre estas informaciones, sobre todo si perdura esta vorágine explotadora. La referencia más inmediata se tiene de la vecina Gabón. La todopoderosa Gabón de Omar Bongo de los años setenta que dilapidó sus reservas en apenas una década y media. Atrás quedaron aquellos años dorados de los setenta y ochenta cuando la renta per cápita de los gaboneses era la segunda más alta de África. Seguramente también a ellos, la ELF y compañía, les aseguraron que su país era la otra Arabia Saudí.

Aprovechándose de la opacidad que garantiza todo estado dictatorial, a lo largo de este tiempo el círculo de Teodoro Obiang no ha hecho sino tejer una enredo financiero a su favor y allegados. Los ingresos que supuestamente Obiang ordenaba a favor de la cuenta del Estado de Guinea en el extranjero, aquella a la que él denomina de las “futuras generaciones”, acabarían transferidas a su cuenta personal y a las de su camarilla. El Informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado Norteamericano, de julio de 2004, y reproducido por el diario El Muni (agosto de 2004), pudo destapar parte de este enredo. En tan sólo dos años (abril 2000-abril 2002) la cuenta personal de Teodoro Obiang en el Riggs Bank, denominada otong (riachuelo en fang), había recibido unos ingresos por valor de 11.500.000 &. El informe revela además que por las mismas fechas, buena parte de la oligarquía nguemista desvió una ingente cantidad de recursos nacionales hacia diferentes cuentas en Bancos estadounidenses.35

Gracias al informe reseñado, ahora se sabe que Obiang no sólo no está diciendo la verdad en esta materia, y quizás en otras tantas, cuando afirma reiteradamente que: “los beneficios del petróleo están depositados en una cuenta en el extranjero para las Futuras Generaciones”, sino que se apropia indebidamente de los recursos del país como si fueran suyos. Al mismo tiempo que mantiene a su población en estado de semi-esclavitud y cautividad privándoles de toda posibilidad de desarrollarse. Sólo incomprensibles intereses estratégicos extranjeros pueden seguir dando amparo a un presidente de legalidad ilegítima,. porque está estafando a su pueblo. Por lo que se refiere a las Instituciones Financieras Internacionales es otra historia. Siempre tendrán abiertas sus puertas para que entren los dólares que el clan Obiang está robando a su pueblo. Cuando deje de ser presidente posiblemente toda esa fortuna pasará a ser una donación a favor de esas Instituciones Financieras extranjeras. De hecho ya lo son. Se les acusarán de apropiación indebida, pero difícilmente repatriarán el botín al país de origen. Si ha sido así con otros ex-dictadores, nada debe asegurar que vaya a ser diferente con el club de los nguema. Mientras llegue ese día la fortuna de Obiang seguirá generando intereses en unas cuentas opacas lejos de Guinea Ecuatorial. Cuando se produzca un nuevo escándalo como el del Banco Rigg, enseguida los fondos serán transferidos a otra entidad financiera; tal vez en otro país. Todo sea por corporativismo del sector, se supone. Y qué decir de la Comunidad Internacional. Esa que defiende como prioritario “el buen gobierno” o los Derechos Humanos.¿puede acaso un presidente seguir haciendo cosas que no estén dentro de sus atribuciones de jefe de estado y quedar impune en este mundo global? A Noriega (Panamá), por ejemplo, se le acusó por tráfico de drogas y cumple condena en las cárceles de los E.E.UU. Otros tantos fueron juzgados y condenados. Otros están en siendo perseguidos, juzgados o han sido forzados a abandonar el poder. No se ignora la ferocidad de la dictadura de Obiang, de las consecuencias de su política tribal contra las minorías, de su corrupción organizada; pero también se sabe de la impunidad con la que hasta ahora la Comunidad Internacional le premia. ¿Qué intereses ocultos se esconden bajo la dudosa argumentación de los países occidentales de “defensa a la democracia”, cuando en muchos casos sobrevuela la sombra de protección a unas dictaduras?. Llama la atención que precisamente desde algunas de esas sociedades democráticas, de gobiernos progresistas y no progresistas, desde donde se protegen esas dictaduras, sea también donde se persiguen la los disidentes del régimen de Obiang. El poder sólo se justifica cuando es por el bien común, que es de todos; cuando ese bien común es de nadie o de muy poca gente entonces es corrupción, insolidaridad y dictadura.

Dos cuestiones previas, como realidades, antes de abordar la cuestión nacionalista en Guinea, deben quedar matizadas:

Por una parte, que Guinea Ecuatorial es un Estado, porque así se reconocen internacionalmente aquellos 28.051 Km2 enclavados en el Golfo de Biafra, no se discute. No se puede decir lo mismo que sea una nación socio-culturalmente o desde su acepción moderna. Desde el punto de vista socio-cultural, es un estado heterogéneo. Es un elemento característico en todos los países africanos no siendo por eso un inconveniente de que muchos de ellos vayan avanzando sobre la idea moderna de Estado-Nación. En Guinea se sigue un proceso contrario. El concepto Nación moderno va camino de ser sustituido por el de Estado-Etnia. Ello es así porque Teodoro Obiang ha sido incapaz de consolidar un Estado plural que regule el hecho diferencial de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Su cultura le lleva a conformar estructuras y gobiernos de corte tribal y regional. Sírvase un ejemplo: más del 90% de su gabinete está representado por los suyos. La Función Pública, altos puesto de gestión privada, representaciones diplomáticas, y por supuesto el ejército están acaparados por ellos. Todo, absolutamente todo, debe ser y es para ellos. Nada para los demás. Se multiplicarán, si es necesario, para coparlo todo. Esto sólo pasa en Guinea Ecuatorial, de entre los países vecinos. Dígase Camerún, Gabón, Nigeria, Centro África, Chad etc. Países que tienen superado este tribalismo caduco. Hay que reconocer una cierta habilidad en su discurso: “todos somos guineanos”. Pero qué casualidad que una pequeña región lo acapare todo. Hay que recordar al nguemismo que también son guineanos los bubis de Ureka, basek de Ngonamanga, annoboneses de San Antonio de Palé o fang de Kukumankuk, por ejemplo. Todos ellos con la misma capacidad que aquellos para asumir también responsabilidades ministeriales, representaciones diplomáticas, mandos militares o cuadros en el sector privado. Este sectarismo que hace que la gestión de la “cosa común” tenga el monopolio exclusivo de un reducido sector o simplemente impida que el resto puedan disfrutar de los beneficios de su “democracia a lo ecuatoguineano” (cito términos textuales del Presidente Obiang), ha propiciado una organización (un estado) en declive. Ha disparado, asimismo, todas las alarmas de los demás pueblos en clave nacionalista y/o regionalista. Es un país que vive la fiebre nacionalista encubierta, o no, que dificulta aún más un diálogo sincero en aras al bien común. Todos se atrincheran en sus culturas, que algunos esgrimen como base de su hecho diferencial y que, en cualquier caso, los que pueden quieren imponer a los demás.

Por otra parte, que el mestizaje es una realidad con la que el mundo global actual se debe ir acostumbrando no se discute ni en China. Tampoco el que los nacionalismos basados en el hecho diferencial van perdiendo fuerza a favor de otro concepto de nación en término jurídicos–políticos e incluso regionales, siendo este último un grado inferior del nacionalismo. Cuestión diferente es que la velocidad en ese recorrido varía por regiones, culturas y circunstancias políticas–sociales. Probablemente, algún día, los hutus y tutsis formen una sola nación burundés o rwandesa; lo mismo que los ndowe, bubis, fang y annoboneses en Guinea Ecuatorial. Será necesario para ello que las diferentes tribus superen sus enclaves tribales y acepten el mestizaje, incluso cultural. De otra manera, si el nacionalismo étnico pretende imponer una nación étnica, la idea de un Estado se difumina con las continuas rencillas con el caer la noche.

Mientras se avanza hacia esa idea de Estado moderno, una cuestión de singular importancia, común en aquellos estados con diversidad étnica o de aquellos que aspiran a descentralizar políticamente el Estado, es la de delimitar la soberanía territorial, fundamental para determinar los derechos de la vecindad civil de sus pueblos. Todos tendrán los mismos derechos administrativos en el conjunto del estado, pero reservándose los derechos civiles según región y nación. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, la condición de que todos son guineo–ecuatorianos no excluye la particularidad de cada pueblo o nación y, en consecuencia, el reconocimiento de su localización geográfica. Como Estado de Naciones que es, o debe ser, es el resultado de la conjunción de diversos territorios y de sus naciones. Como se ha analizado en la primera parte de este libro, la llegada de las diferentes etnias en el actual espacio geográfico de Guinea Ecuatorial se fraguó en momentos históricos y circunstancias diferentes. Las circunstancias particulares o coloniales que llevaron a unos y otros en regiones diferentes a las originarias no son suficientes o no les deben conceder ningún derecho civil (igual o superior) en esa región como a los originarios. Únicamente a estos les corresponde ese derecho mientras que a los demás les toca el derecho administrativo como parte del estado que son. Las bases históricas que permiten reconocer esos derechos civiles son:

I) Región Annobonesa: La isla de Annobón de 17,14 Km2 pasa a ser territorio español en 1777 por el Tratado hispanoportugués. Para entonces los únicos habitantes de esta tierra eran los Annoboneses.

II) Región Bubi: Por el tratado anterior, la antigua isla de Fernando Poo de 2017,16 Km2 se convierte en territorio español. Sus pobladores en esa fecha eran los bubis.

III) Región Ndowe: Hay que señalar dos momentos históricos diferentes:

a) Los acuerdos del 15 marzo de 1843 con una extensión de 8.460 Km2 que va por la costa desde el Río Campo (frontera con Camerún) hasta el río Muni y por el interior según las delimitaciones del anexo C.

b) Las anexiones de la Sociedad de Africanistas (previo acuerdo con los ndowe) en 1884 de aproximadamente 10.160 Km2. Véase anexo A.

IV) Región Fang. Para delimitar el espacio territorial correspondiente a la etnia fang caben dos planteamientos:

a) Tomando como referencia los trabajos de Manuel de Iradier y teniendo en cuenta el Tratado de París: si del conjunto de los 26.000 Km2 de la Región Continental más del 70% es la región ndowe (8.479,03 más 10.160), la soberanía fang se reduce a menos del 30%; es decir poco más de 7.300 Km2.

b) Partiendo de la distribución administrativa de 1935, que a su vez parte de los acuerdos ndowe-fang de 1885 y que han servido de base para delimitar la Región del Litoral: En cualquiera de los dos casos la región ndowe se reduce a 8479,03 Km2, de los cuales 17,46 corresponden a Corisco y Elobeyes y 8.461, 57 son continentales. En este caso la región fang sería de 17.538,13 Km2. Desde este supuesto los límites territoriales entre ndowe y fang quedan delimitados a partir de la distribución administrativa del año 1935. Véase el anexo C.

A partir de esta base última (que ha servido para hacer posteriores reformas administrativas territoriales) se puede afirmar que la región Fang representa el 63,68% del territorio nacional, la región Ndowe, el 29,06%, la región Bubi, el 7,19% del territorio nacional.y la región Annobonesa es el 0,06%.

Pero veamos cómo se ha engendrado y se manifiesta el nacionalismo en Guinea.

Con el boom del petróleo la situación se volvió aún peor para los demás grupos étnicos, o mejor para el nacionalismo fang. Creó una nueva clase de terratenientes que aprovechándose de los beneficios de una ley del suelo aprobada a su medida les iba a permitir adueñarse de cuantos solares quisieran, incluidos aquellos que constituían el derecho consuetudinario de determinados pueblos y familias. Dicha ley acababa de legitimar el saqueo y la profanación de unas tierras cargadas de historia, cultura y recuerdos. Unos espacios con una historia vinculada a unos pueblos. El post-nguemismo deberá resolver estas expropiaciones. Porque el buen ejercicio de la justicia de modo alguno deberá legitimar esos derechos dudosamente adquiridos. Este cúmulo de circunstancias ha contribuido a avivar la llama de los demás nacionalismos y regionalismos; si tenemos en cuenta además que la fortuna petrolera se extrae fundamentalmente en Bioko y en el Litoral de la región continental mientras que su población autóctona es la más castigada por las hambrunas. En estas circunstancias, estas comunidades, apoyadas sobre la nueva corriente nacionalista o regionalista internacional, encuentran más razón por seguir en la senda de sus reivindicaciones soberanas porque son pueblos que no han conocido la libertad. Pasaron de la inmigración a la esclavitud, de esta al colonialismo y de aquí a la dictadura. La negativa a reconocer las libertades políticas y civiles de estas minorías, y sobre todo, su existencialismo diferencial; es la más clara violación de sus libertades. Les corresponde por derecho reivindicarlas. Del mismo modo que a la mayoría de los fang; aquellos a los que se les recuerda su no pertenencia a las vísceras del sistema.

El primer testimonio escrito del poder benga ante las autoridades españolas se remonta a 1843 (17 de marzo), en que Bonkoro I, como rey o jefe único de todos los bengas y también como caudillo o jefe superior de las tribus de la costa, somete a España un territorio comprendido entre río Benito y el cabo de Santa Clara, por el litoral, extendiéndose por el interior por las cuencas del Benito, Muni, Munda y sus afluentes...” Abelardo Unzueta 1944;34

A medida que el proyecto Guinea como estado unificado iba camino de convertirse en realidad, el grupo ndowe seguía preguntándose (como Adolfo Bote durante la Conferencia Constitucional) “¿por qué España no se acordaba de los acuerdos del Ministerio de Asuntos Exteriores en la calle Calatrava?”: la respuesta podría estar en las recomendaciones de Leoncio Fernández Galilea. Sabían que en ese diseño les tocaría la parte marginal, como mucho. Consolidada la dictadura, los intelectos, políticos y grupos sociales ndowe empiezan a organizarse en torno a la idea de reivindicar una posición más acorde con lo que ellos habían aportado territorialmente en la formación de Guinea. En eso se asienta el nacionalismo ndowe. Un nacionalismo integrador, diseñado por sus precursores: Saturnino Ibongo, Agustín Eñeso y otros que defendieron la construcción de un Estado donde queden representadas todas las diferentes etnias salvaguardando la personalidad cultural de cada una. El idioma español debería ser el primer nexo entre ellos y que sólo, con el paso del tiempo, una vez superados los problemas típicos de encaje de cualquier nuevo matrimonio, conformar una gran Nación. Desde estas premisas la nueva generación nacionalista ndowe no ha hecho sino recuperar esta idea integradora dotándola de un elemento adicional: la distribución político–territorial (en estaduales) en clave federal. A su vez, el nuevo nacionalismo ndowe no ha cesado en reclamar, si no exigir, mayor participación en la gestión política del Estado. Sustentan esta postura sobre las siguientes bases:

1ª.–Histórica: De los naturales del actual estado, los ndowe fueron los primeros que llegaron a Guinea Ecuatorial. Ocuparon un extenso territorio y desarrollaron en él su cultura. Se trata de un derecho de reconocimiento internacional. Por ese derecho y reconocimiento (la redundancia se hace necesaria) se negocia la cesión a favor de España dichas posesiones. Porque si no, ¿cómo iba a suscribir España tales acuerdos con ellos si no les reconoce previamente el derecho de esa soberanía? ¿Validaría la Comunidad Internacional (Francia sobre todo) tales tratados? Abundando sobre este reconocimiento, de hecho el Acta de Berlín (26 de febrero de 1885), considerando la primera cláusula de los acuerdos Bonkoro–Llerena, recoge una división de la que es hoy la Guinea Continental en dos territorios: a) el Litoral. Comprendía desde el río Campo hasta la bahía de Corisco. Incluía los Ríos Muni y Munda así como todas aquellas tierras que forman la cuenca de estos ríos y del Mbini, al norte del Muni. O sea,, todo el reinado de Bonkoro. b) el interior. Todos los territorios anexionados para España por la Sociedad Africanista hasta los límites con las colonias francesas.

La guinea continental española debía ser: a) en el litoral, según comunicó a las autoridades francesas el sr. Guillemar de Aragón en 1846, la costa desde el río Campo hacia el sur, la bahía de Corisco con sus ríos Muni y Munda y todas aquellas tierras en dicha época

habitadas por individuos de la raza Benga que reconocieron la autoridad y supremacía del rey Bonkoro. b) en el interior, por consiguiente, toda la cuenca de los citados ríos y el Benito al N. del Muni... (Ricardo Beltrán y Rózpide)

2ª.–Distribución territorial posterior: Los acuerdos de 1843 no se estaban cumpliendo. La administración colonial empezó cuestionándoles los territorios anexionados por la Sociedad de Africanistas. Seguidamente, en su intento de disponer de mayor mano de obra para profundizar en su labor colonizadora, propició mayores mecanismos de acercamiento de la población fang hacia las posesiones de los ndowe. Por recomendaciones y arbitraje de la propia administración colonial, representada por el gobernador José Montes de Oca, el rey Ukambala (Bonkoro III) accede negociar con los fang los límites territoriales de ambos pueblos. Son los acuerdos ndowe–fang de 1885, meses después de la Conferencia de Berlín. De ahí el término Niefang cuya traducción del fang al castellano equivale a “límite fang” o límite de los fang, y que a su vez da nombre a una demarcación situada a unos 70 kms aproximadamente de Bata. A pesar de que este pacto reducía en más de la mitad la soberanía ndowe (pues ignoró las concesiones hechas a España a través de la Sociedad de Africanistas), en teoría beneficiaba a ambas partes. Porque la falta de mediación española hacía difícil la convivencia de dos pueblos que se odiaban entre sí. Al sistema colonial le interesaba ese escenario porque ya se sabe: “río revuelto, ganancias de pescador”. De hecho las recomendaciones del Gobernador Ramos Izquierdo apuntan hacia esta dirección: “tanto las tribus de la costa como las del interior se odian entre sí. Los odios y rivalidades que existen se pierden en la noche de los tiempos, y conviene que, por ahora, subsistan, pues ello impide que confraternicen y que pudieran llegar un día a hacer causa común contra nosotros, por lo cual nos interesa mantener por ahora esos antagonismos con habilidad, diplomacia y suspicacia...” (Ramos Izquierdo 1912;77)

Estos acuerdos permitieron a su vez a Hernández–Pacheco redistribuir la Región Continental en tres zonas porque el pacto ndowe–fang no resolvía el problema entre los fang. Se pensó en reorganizar la Región Continental atendiendo a la realidad geo–cultural y política de sus indígenas. Sus trazados recomendaban dividir el territorio continental en tres regiones a las que llamó países: País del Litoral o costero, País Granítico y País Estratocristalino. Basó sus trabajos en las alineaciones montañosas que dividen el territorio continental en cuatro partes. Sistema Norte, al norte de Mbini; Nudo de Alén entre Niefang y Evinayon; Sistema Central, del Gabón a Calatrava; Montes del Sur, al sur del río Utambonia y de los tres grandes ríos que atraviesan o limitan la región continental: el río Campo al norte de los montes de Micomeseng y Bata; el río Utamboni, que separa el sistema Central de los Montes del sur y el río Mbini. Sus trabajos permitieron dividir el interior continental en dos: la zona norte quedaría para los ntumu y la del sur par los okak. La referencia divisional sería el río Benito (Mbini).

No hemos encontrado una horizontalización de los recursos y de su distribución, sino una invasión de nuestro espacio, como se registra ahora. Los bubis se sienten como invadidos, primero por los colonizadores españoles y ahora porque no nos dan la oportunidad de participar en la cosa pública Justo Bolekia; Periódico El Muni 10/06/04)

Si el nacionalismo ndowe es integrador, no puede decirse lo mismo del bubi. Su nacionalismo es excluyente o separatista, si se prefiere. Para ellos lo único que importa es la isla de Bioko, que según ellos es su isla. Lucharán, y no cesarán en ello, hasta recuperarla. Después decidirán con quién o quiénes quieren convivir o asociarse. Como fechas precursoras de este movimiento caben destacar las reuniones del 27 de agosto de 1964 en Baney y la del 18 de agosto de 1966 en Rebola. En la primera de ellas se discutirá y aprobará, como único punto del orden del día, la Separación de la isla de Bioko del conjunto del territorio colonial español en el golfo de Biafra. Desde entonces sus máximos exponentes (Edmundo Bossio, Aurelio Nicolás Itoha, Luis Maho Sicahá etc, como precursores) defenderán incisivamente la autodeterminación de Bioko, tierra de sus antepasados, y su derecho a la libre asociación con cualesquiera otra región o estado. El tiempo, favorecido con la política nguemista, ha dado la razón a los temores de Edmundo Bosio contra su pueblo: “sus hermanos de color no respetarán su cultura y arrasarán con todo sus tierras”. La división administrativa–económica del país en dos provincias y posterior unificación en un sólo gobierno autónomo, unido a los desequilibrios acentuados durante el gobierno autonómico, no acababan de satisfacer sus intereses. La economía de la isla de Fernando Poo (y por tanto su nivel de desarrollo) estaba por encima del conjunto del país. Independientemente de que la población fang llega en Fernando Poo obligado por el sistema colonial como mano de obra barata, el privilegio económico de la isla pronto se convirtió en el imán que atraería a la población riomunense. Su presencia, que por otra parte no respetará las costumbres locales, empezaba a crear problemas de convivencia con los autóctonos y amenazaba la continuidad de su cultura. Los bubis que habían huido de la servidumbre a la que fueron sometida por las tribus del continente, aprovechándose de su mayoría numérica y que llegaron a Fernando Poo haciéndola tierra suya; veían con preocupación el incremento de la población riomunensa. La supervivencia de su población pasaba por un control de esta inmigración. Edmundo Bosio fue claro en ese sentido: ...“otra vez las tribus continentales, abusando de su mayoría, tratan de someternos a servidumbre, lo malo es que ahora ya no tenemos tierra a donde ir”. “Si nos dejáis abandonados (refiriéndose a España), sabed que echáis sobre nosotros un porvenir de hambre y de miseria” (Edmundo Bosio, Conferencia Constitucional; 6 noviembre 1967). Además los Bubis, siempre han esgrimido su hecho diferencial y han censurado la profanación de su cultura por parte de la inmigración procedente de Río Muni.

Haz el bien con tu hermano y también él te lo hará... Proverbio bubi: pena a bomatuo lele, buetae a lo sá lele..)

Por otra parte, el modelo autonómico empezaba a decantar los recursos generales en proporción desigual hacia las infraestructuras de la región continental. Para la población de Fernando Poo este reparto no correspondía con la capacidad de generación de ingresos de ambas provincias. No se apreciaba una voluntad de construir un proyecto global ni de respetar el reparto de poderes bubi–fang. Cada uno tiraba por su parte y pretendía imponer su voluntad sobre la otra. Los demás no contaban. En este juego, Fernando Poo tenía todas las de perder. La influencia de los riomunenses (concretamente los fang) en los estratos de poder amenazaba por sobrepasar. Y aunque desde un principio el bubi mostró su discrepancia con el modelo de gobierno que se gestaba a iniciativa de España, el mal sería menor mientras se mantuviera una cierta correlación de fuerzas. Pero el nguemismo, como el capitalismo, es implacable. Los ha ido arrinconando y poco a poco también su presencia en los órganos de poder se ha ido difuminando. El sistema era malo entonces (porque ignoró a las demás naciones) y ahora es horrible, porque excluye a todos. Con el paso del tiempo la nación bubi ha ido intensificando su mensaje, no siempre entendido por el régimen que se ha encargando de satanizarlo tacándolo de separatista. Tampoco en el escenario internacional, poco propenso a aceptar el desmembramiento del diminuto estado de Guinea Ecuatorial, atendería las reivindicaciones bubis. De ahí que la nueva corriente bubi, escasa por eso, apueste por un sistema Federal de naciones como aquel modelo de Estado que permitirá el concurso de todos en aquello que el profesor J. Bolekia denomina “cosa pública del Estado”. Porque le permitirá defender su lengua, cultura e idiosincrasia y a vivir libremente en su territorio (Justo Bolekia. Periódico El Muni 10/06/04).

Para los fang “la independencia era buena noticia, ya que el pueblo quedaba libre y el nuevo presidente era fang, pero Macías defrauda las esperanzas del pueblo fang cuando trata de favorecer solo a los

suyos, los demás fang eran de segunda mano... (Monttes; El Semanal Guineano 30.03.04)

El nacionalismo fang parte de la idea de la mayoría numérica para imponer una cultura única. Estamos ante un nacionalismo absorbente y sectario o regional. Con esta base tanto Teodoro Obiang como su antecesor Macías, y todos los fang nacionalistas, defenderán e impulsarán la uniformidad étnica del estado y a partir de un poder coactivo. Su proyecto de transformar Guinea en un Estado-Etnia va camino de consolidarse, si no se median medidas correctoras a partir de las reivindicaciones de los demás grupos étnicos. La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 61º periodos de sesiones (11 de marzo de 2005) advierte del empeño de la dictadura por “convertir a Guinea Ecuatorial en un país mono-étnico” y recomienda releer su historia (origen y asentamiento de sus pueblos) “para entender y encontrar una solución de convivencia consensuada”. Las bases para su consecución, algunas ya comentadas, consisten de imponer su lengua o idioma y reservar los puestos marginales de la vida pública y privada a aquellos que se identifiquen o se relacionen en idioma fang. Muchos de esos nacionalistas abiertamente se pronuncian solicitando que ya es hora de que en Guinea Ecuatorial se hable en idioma nacional. A la pregunta de ¿cuál debe ser ese idioma? Responden sin escrúpulos: –El que se vote mayoritariamente–. O sea, que la democracia de un hombre un voto tendría que ser la que dicte sentencia.

Pero este nacionalismo es además regional de ahí que una reflexión negligente haría pensar que el fang como etnia o nación es la responsable de los males de este país o que todos los fang son depositarios de los beneficios del sistema. Y no lo es. En términos absolutos los fang han sido y siguen siendo los más castigados por el régimen, porque la visión sectaria del Estado impulsado desde Macías también se extiende hasta los confines clánicos. La dictadura, desde Macías, se preocupó primero de hacer una división étnica: por un lado los fang y por otro el resto. En principio casi todos los fang aplaudieron el modelo. Porque siendo todos “hermanos”pensaron, era su victoria frente a los demás. Se equivocaron porque a renglón seguido Macías separó los fang en: ntumu y okak. Enseguida a estos últimos, que se les identificó con el Nkô de Ondó Edú,

empiezan a sentir la frustración y la persecución36.Los fang marginados, no obstante, deberán conformarse sólo con la sombra que les brinda el hecho de ser de la misma etnia (fang) que la del presidente. Alguna ventaja acabarán teniendo frente a los annoboneses, bubis o ndowe. Mientras que los otros fang (ntumu en su mayoría) festejaban la táctica de Macías porque ahora habría más pastel por repartir.

La cuchilla del engaño suele cortar a su dueño Proverbio fang: Okeng mekeng wa keng wo mot emien.

También estos últimos se equivocaron porque el sistema acabó atrincherándose en su clan y comarca. De esta manera ser fang, ntumu e incluso de Mongomo ha pasado a ser una mera condición necesaria, pero no suficiente para los beneficios del sistema. Hay que identificarse aún más. Hay que pertenecer al club de los “elegidos”. Lo llaman N’goo ête, algo así como las entrañas del sistema, y lo exaltan con jactancia. Es el círculo íntimo donde se cuecen todas las maldades del régimen. Gozará de todos los derechos porque son los dueños del patrimonio nacional, incluso de la vida del resto de la población. En definitiva el sistema ha acabado marginando a más del 95% de la población, cierto es que en diferentes niveles de exclusión. De ahí que también este colectivo, defraudado por un modelo de gestión que a priori les iba a garantizar las mismas ventajas que a los demás, reclame el fin de la dictadura. Un cambio en la dirección del país, pero sin cambiar el modelo. La fórmula de un estado centralizado o una descentralización administrativa y de una democracia de mayoría numérica sigue siendo su apuesta. Nada que ver con la apuesta de la otra mayoría: la mayoría de las etnias.

Los annoboneses defiende la unidad nacional, siempre que sean tenidos en cuenta también como parte de un todo. Caso contrario, “si no contamos en nada o para nada, mejor que nos dejen marchar y buscar por nuestra cuenta nuestro destino” – me repite un amigo, que por razones de confidencialidad prefiero mantenerlo en anonimato–. De manera que el nacionalismo annobonés está a caballo entro el ndowe y el bubi. Abogan por una estructura de país a partir de la pluralidad étnica, caso contrario estarán más próximos a las tesis de los bubis. Este doble posicionamiento está relacionado con sus orígenes (ya expuesta) y sobre todo con la evolución política del país desde la colonia. A partir del periodo colonial, a pesar de todas las inclemencias, los annoboneses perseveraron en formarse pero descuidaron la lucha reivindicativa. Como los ndowe, se conformaron con los retales de poder y esperaron la clemencia de los que regían los destinos del país. A Macías no le resultó difícil zanjar el problema. Su lejanía es una variable añadida al abandono que les viene sometiendo el sistema. Los 670 kms que separa esta isla de Malabo serían suficientes para aislarlos e incomunicarlos del centro de decisiones del Estado y de privarles de todas las ventajas que pudieran ofrecer un Estado de derecho. Con Obiang la cuestión era tan sencilla como dar visto bueno a la política de su antecesor y carpetazo. Los diferentes gobiernos de Teodoro Obiang, incapaces de dar cobertura asistencial a las poblaciones de Guinea Ecuatorial, menos se preocuparán por la suerte que les pudiera tocar a los annoboneses. Abandonados a su suerte padecerán epidemias, insuficiencias sanitarias y de educación. A cambio serán premiados de vez en cuando con una legión de hombres del sistema para profundizar en el mestizaje unidireccional. Con este panorama el nacionalismo annobonés se cuestiona la viabilidad del actual modelo de estado con un posicionamiento claro: “Si somos parte del todo, también queremos participar de los beneficios que genera ese todo; de no ser así, debemos y tenemos el derecho de organizarnos libremente”. Su modelo de estado ajustado a la pluralidad étnica es el Federal en cuatro estaduales: Annobón, Bioko, Litoral e Interior (Partido Democrático Federal de Guinea Ecuatorial).

This page intentionally left blank

Las minorías nacionales tienen el derecho de administrar soberanamente el eje central de su identidad: su cultura. Esto incluye asuntos de idioma, educación, tradiciones culturales y credo, que es el factor

crítico de su identidad. (Liberal Report 2000;56).

Se puede concluir por lo tanto que en Guinea Ecuatorial ningún pueblo, etnia o región es soberano. El esquema actual de servidumbre a favor de una minoría en el poder es justo lo contrario de lo que debe ser una sociedad plural y tolerante, frente al cual nadie se siente legitimado sobre otros y nada debe comprometer al resto a aceptar sus dictados. Este análisis hubiera sido innecesario si los gestores de Guinea Ecuatorial gobernaran con criterios igualitarios. Eso no es así porque la cultura tribal que invade a sus mandatarios y los lazos familiares que sobreviven en estos ambientes les impedirán proyectar sus mentes hacia fuera. En estas condiciones los antagonismos étnicos juntamente con esta visión sesgada de Estado no permitirán crear una idea de un estado plural. “Las naciones cívicas, afirma Will Kymlicka, serán“neutrales”con respecto a las identidades etnoculturales de sus ciudadanos, y definirían la pertenencia nacional en términos de adhesión a ciertos principios de democracia y de justicia”

La soberanía de un pueblo o de una región no se crea, sencillamente es un derecho intrínseco que o se ejerce o no se ejerce. Si un pueblo no disfruta de su independencia simplemente es un pueblo sometido y le corresponde por derecho denunciar las injusticias de las que es objeto y por deber luchar por su liberación. Desde esta perspectiva, las reivindicaciones de las minorías no son una simple cuestión de capricho como se sostiene a menudo. Al contrario, la defensa de sus derechos y el fomento de cualquier unidad atómica están basados en los Derechos Humanos internacionalmente admitidos. Porque ninguna sociedad ni país puede llamarse una democracia si no reconoce, aplica y respeta también los derechos de las minorías. La libertad individual y la dignidad humana se postulan como la base de todos los derechos, un derecho universal e intrínseco al mismo hecho del ser humano. Las sociedades modernas son cada vez más heterogéneas en términos raciales, étnicos, culturales, o religiosos, debido a esta diversidad, siempre habrá grupos mayoritarios y unas minorías. La lucha por la reafirmación (del poder o de la identidad) o simplemente por la supervivencia en uno u otro caso a menudo desemboca en conflictos cuyo arbitraje corresponde al poder central; el de todos y para todos. Es por lo que un estado debe ser aquella estructura que dé amparo a todos sus ciudadanos y sensibilidades, independientemente de su condición o procedencia. Esto implica la obligación de los gobiernos de abstenerse de todos los intentos de asimilación coactiva y de proteger a las minorías contra otras formas de asimilación forzada (Liberal Report 2000;53). Porque dondequiera que existan minorías la mayoría debe respetar su ser diferente como parte integral y de su innato e inalienable derecho a ser diferentes y libres. Si estas reglas básicas se ignoran sistemáticamente, es cuando surgen recelos por el modelo y reivindicaciones nacionalistas o de identidad. Especialmente ahora que el debate respecto de un nuevo modelo de estado que atienda los derechos de los pueblos va tomando cuerpo en muchas partes del mundo frente a ese centrismo rancio. El fracaso del modelo Estado–Nación, en su afán de crear culturas únicas y los desequilibrios económicos mundiales, como consecuencia del pensamiento único; ha acelerado la idea de autogestión locales y regionales. El resurgimiento del nacionalismo étnico en la Europa del Este tras el fin de la guerra fría, los derechos de los indígenas en latinoamérica o las reivindicaciones nacionalistas en la Europa Occidental; han contribuido en reabrir este debate, también en África, especialmente sobre el derecho de las minorías. Se observa además cómo en las democracias occidentales el derecho de estas minorías y grupos etnoculturales va siendo cada vez más una cuestión normativa. África por razones obvias no es una excepción, menos Guinea Ecuatorial, porque las sociedades africanas previo al hecho colonial (incluso posterior a él) se adecuan fundamentalmente sobre la base de sus valores culturales. Por su parte la dinámica internacional evoluciona hacia ese concepto de estados libres, plurales e interculturales. Porque la libertad es diversidad y democracia. Es por lo que hay que caminar hacia formas de vida más tolerantes donde también las minorías, cualquiera que sea su dimensión, puedan sentirse cómodas y suficientemente representadas.

En la práctica los africanos (mayoritariamente) no se identifican, todavía, con ideologías políticas como en Occidente...” (Muakuku Rondo Igambo 2003)

Lo más probable es que la situación no hubiera sido diferente si un Bonifacio Ondo Edu, algún ndowe, bubi o annobonés hubiese sido el Presidente de la Guinea Independiente. Porque el problema de este país es fundamentalmente social–étnico, aunque su solución requiera además herramientas políticas. Cuando se independiza Guinea Ecuatorial el desencuentro entre etnias y regiones, y por lo tanto la fractura social, era de tal magnitud que cualquiera que hubiese sido el Presidente seguramente se habría amurallado con los suyos, y a resistir. Las prisas que dieron paso a su independencia prematura y unificada favorecieron después un sistema que ha castigado a casi todos. Por lo que hay que acabar con él. Una nueva reordenación de Estado a favor de la ciudadanía y en contra de la exclusión serán las grandes cuestiones que en el día después del nguemismo se deben resolver como punto de partida hacia la democracia. Esta se debe entender como aquella caja de herramientas que permitirá corregir los errores del pasado y proporcionar mecanismos adecuados para la construcción de un estado multinacional.