edicionescarena

©Muakuku Rondo Igambo muarondo@hotmail.com

©edicionescarena

c/ Sovelles 7, local 8

08038 Barcelona

Tel 93 223 37 37

Fax 93 223 04 88

carena@edicionescarena.org www.edicionescarena.or

Diseño de colección y cubierta:

WWW.sopapublicidad.com

Fotografía de la cubierta Álvaro León Acosta

Depósito legal:

ISBN–13: 978–84–96357–38–9

En la memoria de Alejo Ekube, Andrés Molongua y Jaime Malonga.

Si la propiedad que reclamo no es mía, séanme destrozados los miembros igual que los huesos de esta cabra. Si estoy reclamando más de

lo que me corresponde, sea mi grupo familiar destruido como los huesos de esta cabra. Juramento Sagrado de los Kikuyu, una tribu de Kenia.

La evolución de la economía mundial, a comienzos del siglo XXI ha supuesto la superación absoluta de las fronteras entre regiones, países y estados, actualmente no existe ningún país autocrático, ni es posible a ninguna colectividad mantenerse al margen de los movimientos económicos mundiales: las empresas cambian de zona geográfica y los medios de transporte permiten colocar cualquier producto en cualquier zona geográfica en cuestión de horas.

Igual pasa con los medios de comunicación, el cuarto poder, las noticias importantes son transmitidas al instante por todo el orbe, de manera que, en muchos aspectos, vivimos ya bajo el mismo poder planetario; formamos, en cierta manera un mercado único económico y mediático. Sería bueno que, quienes participan de un mismo sistema económico, compartieran también la misma garantía de justicia y protección social, es decir, un marco político-jurídico común.

Sin embargo, en este aspecto no sólo no avanzamos, sino que, al parecer, estamos retrocediendo. Mientras que la ley de la oferta y la demanda se extiende por el mundo por encima de etnias, culturas y religiones, los derechos humanos, por ejemplo, sólo se aplican a una parte de la humanidad, más bien pequeña, por intereses económicos y condicionamientos políticos.

En teoría todos están de acuerdo en que los derechos humanos han de tener una aplicación universal garantizada por un poder político, pero en la práctica ese necesario poder político garante de los derechos humanos es inexistente en la mayor parte del planeta. Y la democratización no puede esperarse de las multinacionales y grandes fuerzas económicas que, precisamente aprovechan los territorios en los que la falta de derechos políticos y laborales, les permiten plantar sus negocios en condiciones leoninas para los trabajadores, enriquecerse a la velocidad de la luz y levantar el vuelo cuando sus intereses lo demanden.

Es necesario que a esta globalización económico-empresarial, respondamos con una globalización de la justicia, de los derechos sociales, de la libertad y de la dignidad. Y este aspecto ha de ser garantizado por un poder político con autoridad, legitimidad y fuerza, para imponerse a caudillos, dictadores y gobiernos “populares” y “nacionalistas” que se aprovechan de su poder para negar el de sus ciudadanos y enriquecerse a costa del trabajo de éstos.

Es innegable que este poder político tiene un difícil reto: garantizar la igualdad de derechos de cada individuo respetando las creencias y la forma de entender la vida de las distintas culturas, religiones, naciones, etnias o individuos, siempre que éstas sean respetuosas con el resto.

Habría que distinguir entre dos conceptos que ahora se mezclan y confunden: Primero el necesario amparo político para todas las formas de entender la vida, tanto individuales como colectivas, la garantía para que los grupos, colectividades o pueblos, puedan vivir, respetando y siendo respetados, conforme a sus creencias, prácticas culturales o formas de entender el mundo o de divertirse. Esto requeriría la existencia de un poder político, neutral, que garantice la convivencia entre las distintas las lenguas, culturas, creencias y formas de entender la vida, vigentes en la sociedad representada.

La convivencia en un mismo territorio entre pueblos con diversidad cultural es tan vieja como la humanidad y, como ahora, ha oscilado siempre entre la mutua hostilidad y la seducción, entre el enriquecimiento con lo diverso y el enfrentamiento para salvar lo propio.

El segundo concepto es el de nacionalismo, que preconiza la necesidad de establecer diferentes gobiernos acordes con el “espíritu” particular de cada comunidad. Surgido del movimiento romántico alemán, fue desarrollado en el siglo XIX con el nacimiento de reivindicaciones nacionalistas. Hitler, en el siglo XX, trató de ponerlo en práctica estableciendo un estado germánico.

Hoy día el mito decimonónico de comunidad de personas unidas por lazos étnicos, que habla una misma lengua, profesa creencias y rasgos culturales comunes, que participan del mismo origen y comparten un mismo territorio es totalmente impensable, a no ser que se busque en algún rincón perdido de la selva amazónica. Basta echar un vistazo por alguna de las grandes ciudades de cualquier parte del mundo: la diversidad de razas, creencias y modos de entender la vida es un hecho consolidado a lo largo del siglo XX e imparable en estos primeros años del XXI. Difícilmente encontraremos en el mundo algún estado monoétnico y monolingüístico.

Con el actual proceso de globalización, el auge de los nacionalismos –con un lenguaje remozado después de la debacle hitleriana– es un hecho creciente producido por el miedo de ciertos pueblos y sociedades a ser asimilados por los imperios o por otras culturas más potentes. Y la paradoja no es pequeña: como defensa de unas peculiaridades culturales de pueblos, normalmente minoritarios, se recurre a una ideología que, cuando tuvo el poder, trató de borrar del mapa precisamente a las culturas minoritarias. Hecho que se ha repetido después en los Balcanes y que se viene repitiendo sistemáticamente en el África negra, sin que nadie quiera darse por enterado y muchas veces, con el beneplácito de los gobernantes europeos, cuyos intereses en la explotación de recursos africanos, están por encima del interés por dignificar la vida de dichos pueblos.

El tema planteado en este libro –la gobernabilidad de los estados multiétnicos– es esencial en el mundo contemporáneo y de su resolución depende que sepamos legar a nuestros hijos un mundo justo, pacífico y rico culturalmente o un avispero lleno de violencia, odios culturales e injusticias. Al fin y al cabo el mundo es un territorio multiétnico llamado a ser gobernado con el mismo rasero para todos.

Muakuku Rondo plasma este crucial dilema, aplicándolo concienzudamente a Guinea Ecuatorial y planteando la posibilidad de que un pequeño estado, con cinco o seis grupos étnicos muy diferentes en cuanto a concepciones culturales, en cuanto a número y en cuanto peso político, pueda ser gobernado en paz.

Por diferentes razones históricas, muy bien analizadas en este libro, África Subsahariana en general y Guinea Ecuatorial en especial, llevan sufriendo en sus carnes, durante siglos, unos problemas que ahora están resurgiendo con fuerza en Europa. En este sentido podemos y debemos aprender las lecciones africanas extraídas de sus duras experiencias. Pero también podemos aprender de la forma rigurosa planteada por Muakuku Rondo.

Conflictos étnicos y gobernabilidad: Guinea Ecuatorial, intenta ir hasta la raíz de los problemas que aquejan a la mayoría de los gobiernos contemporáneos tomando como ejemplo a su país, Guinea Ecuatorial.

Uno de los principales motivos de reflexión que se desprenden de este libro es precisamente si el ultra-nacionalismo, plasmado en los discursos de Macías o de Nguema, es la organización política más adecuada para garantizar el respeto y la convivencia de todas las manifestaciones multiculturales que conviven en Guinea Ecuatorial. Los resultados los verá el lector.

Por último, unas reflexiones personales, al hilo de la lectura de este libro: La historia nos muestra que el secreto de los grandes logros de la humanidad (desde la labor civilizadora del Imperio romano, hasta el impresionante dinamismo de N. York) consiste en integrar en el mismo proyecto a diferentes pueblos con distintas sensibilidades. La inteligente resolución de este problema en Estados Unidos, les ha permitido proclamarse como la primera potencia mundial. En el lado inverso, la disolución de Al andalus en reinos de taifas en los que distintas comunidades se disputaban la preponderancia, les ocasionó la desaparición de todos ellos. Igual ocurrió con el imperio Romano y algo parecido puede pasar en los estados europeos.

Con la atenta lectura de este libro podremos sacar conclusiones de la más candente y decisiva actualidad política. De la resolución inteligente en el tema de la gobernabilidad, española, europea, y mundial, abocada a la convivencia inexorable de las distintas sensibilidades, dependerá la felicidad de nuestros hijos.

Gracias Muakuku, por la gran lección de sabiduría humilde. José Membrive

This page intentionally left blank

La historia reciente de África se describe en términos pobreza y de conflictos, siempre latentes, en casi todos los rincones del continente. Cuando estallan estas guerras en África y sus efectos impactan la sensibilidad occidental, ésta pretende dar una respuesta al problema, sin entrar en el origen del mismo. En ese caso, es posible encontrar diversas explicaciones sin llegar a solucionar el problema en sí mismo. En estos conflictos hay siempre dos elementos comunes: la llama que se aviva desde el exterior y la incapacidad interior de llegar a pactos para la gobernabilidad del mosaico étnico de cada país.

La distribución territorial africana, nacida de la Conferencia de Berlín y posteriores pactos, y que desembocó en la creación de unos estados al margen de las voluntades nacionales, es el origen del problema que se ha ido alimentando por diversas razones e intereses. A diferencia de la guerra, el conflicto (entendido como incompatibilidad de intereses entre actores) es intrínseco a la naturaleza humana. La capacidad o incapacidad de diálogo entre los actores desembocará o no en la violencia. De ahí que las guerras sean un fracaso de la capacidad humana, de los que comparten o están llamados a compartir espacios, recursos y objetivos comunes, de llegar a acuerdos. En África este fracaso tiene connotaciones étnicas, porque se trata de sociedades organizadas bajo la estructura de clanes y tribus. Pero el africano, respetando su derecho consuetudinario, ha acatado con relativa paz los límites fronterizos entre pueblos y su diversidad cultural. Esta concepción y modo de actuar inicia su declive como resultado de la acción colonial y culmina con la construcción artificial de unos estados independientes y, en algunos casos, prematuros sin que la población haya tenido tiempo de asimilar el nuevo modelo. Las estructuras de la colonización propiciaron una organización excluyente entre la población y sus dirigentes. El desamor entre las naciones o etnias no tardaría en traducirse en un grave problema de convivencia que a su vez daría paso a enfrentamientos de magnitudes desconocidas hasta entonces. También permitieron a los dirigentes utilizar el poder político-militar, aprovechándose de la proliferación de armas de destrucción rápida, para persuadir, someter y reducir a las demás etnias, regiones y culturas. Las luchas tribales o de clanes en África, como en otras partes del mundo, siempre han existido. Cuando se inicia el proceso de independización de países africanos, sobre todo a partir de los años ochenta, estos enfrentamientos adquieren una dimensión trágica. La ausencia o ineficacia de unas instituciones que amparen, dentro de cada país, los derechos de todos es el detonante por el cual los excluidos no encontrarán razón alguna para identificarse con un modelo (de Estado) heredado del hecho colonial.

La solución de estos desencuentros en cada país africano pasa por encontrar una nueva estructura de estado que dé acomodo a su diversidad étnica. De ahí que el debate de otra forma de organización socio-política que supere los clichés tribales y regionales esté cada vez más presente en África Subsahariana. En estas discusiones va tomando cuerpo la fórmula federal por su capacidad de ofrecer mecanismos de autogestión y de resolver el problema de la pluralidad nacional. La estructura federal proporcionará a las diferentes naciones la libertad y mecanismos necesarios para el uso y enseñanza de sus lenguas y la defensa de sus culturas. De manera que la gobernabilidad en África (como respuesta a los conflictos entre naciones) está condicionada a la capacidad de dibujar nuevos espacios de encuentros. Pero, aunque haya elementos comunes en los diferentes Estados africanos, las particularidades de cada uno deben permitir enfocar el problema de manera diferenciada.

Este trabajo se centra en la situación particular de Guinea Ecuatorial. Pretende sugerir una respuesta a la cuestión de la soberanía territorial de sus naciones y de un nuevo modelo de estado. De demostrar, además, que se trata de naciones diferenciadas cuyo elemento común más significativo es el hecho de haber compartido vecindad geográfica. Una razón puramente circunstancial e insuficiente para embarcarlos en una misma aventura sin el consentimiento de todas.

En su primera parte se analiza el mosaico étnico, su proceso migratorio y asentamiento. La fuente que nos permitirá retrotraer este pasado hasta hoy es el legado oral recibido de nuestros ancestros. Debemos estudiar nuestra historia tomando como punto de partida esta documentación que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Completaremos esta información con la bibliografía escrita desde tiempos coloniales. Limitar el conocimiento histórico sólo a partir de estas fuentes escritas es lo que hacen algunos historiadores de manera interesada cuando tildan de meras leyendas nuestras fuentes orales. Nada más lejos de la realidad, porque a través de este medio se han ido transmitiendo nuestras culturas milenarias y vínculos familiares. Además, esas “leyendas” permiten conocer el origen de las diversas tribus, sus movimientos migratorios, la forma de organización social de cada etnia o la separación entre tribus. En definitiva, es la base que confirma el hecho diferencial de nuestros pueblos. Por su parte, el estudio del proceso migratorio y época de asentamiento nos permitirá conocer quiénes son o tienen la potestad primigenia (según la normativa Internacional) sobre unas tierras o regiones. Dato de singular importancia, pues permitirá redibujar el Estado de Guinea en base a esta regla elemental del Derecho

Internacional y del derecho consuetudinario de los africanos1

La segunda parte pretende analizar el papel de los diferentes grupos étnicos en la formación de Guinea Ecuatorial, con especial incidencia en el pacto de cesión de soberanía territorial de los Ndowe con España. También incide en los errores coloniales en su intento de crear un estado uniforme al margen de la diversidad de sus pueblos. El colonialismo español (que ignoró esta realidad diferencial y otras cuestiones que se abordarán más adelante) construyó un estado frágil, lo confirió a un hombre de idiosincrasia tribal y dio por cumplida su labor colonizadora en aquellos territorios.

La tercera parte analiza las causas de los conflictos étnicos y el papel de los nacionalismos autóctonos encarnado por Macías Nguema, primer presidente del nuevo estado, padre y fundador del estado de Guinea Ecuatorial y libertador de su pueblo (como reza en uno de sus varios títulos auto–adjudicados) que no tardaría en reordenar el país a su conveniencia. Para él la unidad nacional significaba construir un estado mono–étnico donde los privilegios estatales fueran patrimonio exclusivo de su región y afines. Se preocupó de que el ejército, cuerpos y fuerzas de seguridad y las milicias populares fueran sólo de los suyos, toda una trama y mano de obra ociosa y entusiasta con la causa, con el único fin de perseguir a todos los que el sistema considere como extraños. Esta política continuada con Teodoro Obiang alcanza su punto álgido a principios de los años noventa. La explotación del petróleo en Guinea Ecuatorial acabará de concentrar el poder en manos de una minoría incontrolada. El saqueo del patrimonio nacional y de las posesiones privadas por parte de los dueños del país, que por otra parte no respetarán los derechos civiles y culturales del resto, ha reavivado el conflicto social y ha agitado aún más el avispero nguemista.

La cuarta parte de este trabajo pretende establecer el marco político para una convivencia consensuada en cualquier estado compuesto por ciudadanos pertenecientes a diversas etnias o nacionalidades. Su solución permitirá mejores respuestas a otras cuestiones como, por ejemplo, la construcción de un Estado verdaderamente plural y compartido. Esta línea de debate se antoja tan apasionante como necesaria. Pues el estado guineo-ecuatoriano es el resultado de la ingeniería colonial en su afán de homogeneizar la diversidad. En ese empeño unificador se armó una organización social que, al ignorar las peculiaridades, los compromisos adquiridos y la historia de las diferentes etnias, hace muy difícil la vertebración social de Guinea Ecuatorial como estado unificado y aceptado por todos. El conocimiento y reconocimiento de cada una de sus naciones y de su libre manifestación cultural es una cuestión previa que facilitará otra forma de entendimiento y evitará que unos derechos históricos y unas culturas sean ignorados o aniquilados por el capricho de cualquier poder.

Como quiera que este trabajo no pretende ser definitivo, estoy convencido de que posteriores aportaciones ayudarán a corregir y llenar todos aquellos vacíos que esta entrega pueda dejar. Porque nuestra historia la debemos escribir nosotros, como asimismo nuestro futuro lo tendremos que labrar entre todos.

This page intentionally left blank

La historia de un pueblo abarca tres aspectos: un territorio, unas personas y unos hechos protagonizados por esas personas durante un periodo de tiempo. Justo Bolekia

Las organizaciones territoriales y socio–políticas europeas son el resultado de una trayectoria de varios siglos marcados por luchas políticas, reivindicaciones sociales, económicas e incluso culturales y religiosas. Un ejemplo de ello es el propio concepto de Estado-Nación tal y como se entiende en la Europa Occidental actual cuya maduración es fruto de casi tres siglos. Durante ese periodo se fueron forjando y reforzando alianzas, organizaciones económicas y sociales y cimentando una identidad colectiva que permitió crear una base esencial para una cultura solidaria. En este sentido, puede decirse que el nacionalismo en Europa responde a una cierta realidad lingüística, cultural o religiosa. Este proceso histórico acabó conformando un modelo de organización de la colectividad (Estado-Nación), como única fuente política con capacidad de administrar los beneficios de su diversidad. Las naciones en su expresión antigua (comunidad cultural, tribal o individuos del mismo tronco) fueron dando paso a una concepción más moderna: una nación dibujada desde la base de la voluntad diversa de sus diferentes comunidades. A partir de aquí, y para ello, fueron necesarias unas instituciones que sustentaran este modo de organización.

24 | Muakuku Rondo

Este largo camino se sustituyó en África con los acuerdos de Berlín. Anteriormente a estos arreglos y por encima de ellos están o estaban unas naciones o reinos que ya ocupaban estas tierras tan disímiles entre sí. Además Occidente exportó a África, como a América Latina, los conceptos de nación y de ciudadanía asociándolos exclusivamente al hecho jurídico. Sin embargo, al menos en África, son conceptos que necesariamente deben aludir también al hecho social. En África, a diferencia de Occidente, los gentilicios gabonés, camerunés o nigeriano (por citar algunos) sólo son una representación simbólica. La verdadera esencia sigue identificada con el hecho étnico–cultural. De manera que una reordenación del concepto Estado en África debe abstraerse en buena medida de los criterios occidentales que dieron lugar a su configuración. Tiene que incorporar los criterios del nacionalismo y regionalismo dotándolos de mecanismos de autogestión. Es aquí donde el diálogo entre etnias que permita consensuar voluntades encaja como condición indispensable en aras a un estado plurinacional. Desde este enfoque, y sabiendo que en los actuales territorios de Guinea Ecuatorial coexisten annoboneses, bissio, bubis, fang y ndowe, naciones con importantes diferencias culturales; su nuevo diseño se debe llevar a cabo desde este reconocimiento y con el acuerdo de todos ellos.

El langostino no es pequeño en su pueblo o familia. (Proverbio fang: Nkôo seng a´se ntot à dja den).

Sírvase esta observación también para aquellos que limitan esta relación a bubi y fang obviando a los demás grupos. Debe pensarse que es por puro desconocimiento, ya que de otra manera sería lamentable. Pues el reconocimiento de una nación, no ha de estar determinado por su extensión ni por consideraciones políticas sino por el mismo hecho de serlo o de tener una cultura.

Antes repasemos, con brevedad, el panorama histórico de estas naciones y su asentamiento en las regiones que hoy forman la actual Guinea Ecuatorial. Conviene tenerlo en cuenta para que las futuras generaciones políticas y organizaciones sociales (ante el estado de bloqueo que invada a la actual) puedan encontrar un sistema de convivencia acorde a la dimensión peculiar y la historia de cada pueblo.

La isla de Annobón fue descubierta el primer día del año 1471 por Juan de Santarem y Pedro de Escobar y bautizada así en contracción de “Do Anno Bon”. De ahí el gentilicio de su población: la annobonesa. La bibliografía asegura que hasta entonces había sido una isla deshabitada, pues las primeras referencias escritas señalan un esfuerzo infructuoso de Jorge de Mello por poblarla hacia el año 1503, poco después de haberla adquirido de Miguel I de Portugal a título hereditario. Posteriormente la vendió a Luis de Almeida por 400.000 reis.2 Su intención era la de trasladar hacia allí esclavos procedentes de las islas vecinas (Sâo Tomé y Príncipe) para el cultivo de algodón. Su escasa dimensión no parecía despertar mucho interés más que para los pescadores de Sâo Tomé y navegantes, que la utilizaban como avituallamiento rumbo hacia América. No es hasta mediados del siglo XVII cuando se describe la situación de Annobón como la de una isla con escasos habitantes negros y esclavos. No se sabe con precisión el ori

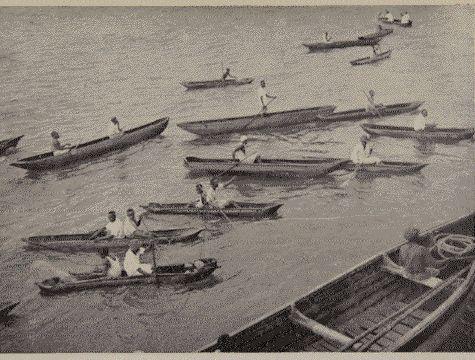

-Pescadores annobonenses

gen de tales habitantes, pero todos los indicios señalan a Sâo Tomé como su procedencia más posible. Otras fuentes aseguran que sus actuales habitantes podían proceder de Angola y que, previa estancia en Sâo Tomé, acabaron en Annobón. Abelardo Unzúeta, asegura que “posteriores aportaciones de algunos barcos antiesclavistas pudieron haber completado la población”. Según este autor, su lengua (“d’ambu” o “fad ambú”) es una mezcla de voces indígenas de Angola y del portugués antiguo. Desde entonces esta población acabaría identificando la isla como su país, desde donde desarrollarán una cultura propia. Posiblemente por la naturaleza y circunstancias de su procedencia sea el único pueblo que no tenga subdivisiones étnicas.

La situación es diferente para la isla de Bioko. La presencia bubi en esta isla es anterior a 1472, fecha en la que el primer europeo (el portugués Fernando Poo) pisa estas tierras. El gentilicio bubi proviene del vocablo ¡bóbëé! erróneamente percibido por Kelly como bubee y pasado al español como bubi. Significa ¡macho!, ¡oiga!, ¡oye! etc. Pero también se acepta la acepción de bötyö (persona), según Justo Bolekia (2003). La leyenda bubi habla de un cayuco pequeño “lobende” del que se sirvieron los bubis para, partiendo de Río Campo, llegar a Fernando Poo3. Según esta versión, los primeros bubis que arribaron en la isla fueron los “biabba” o “riabba” en la desembocadura del río Hilacha, en la Bahía de Concepción. A esta primera expedición siguieron otras. La segunda estuvo formada por los boloketos, basakatos, baney, basuala, baho, bakake y bariobe. Se dirigieron al oeste de la isla estableciéndose del norte al sur de la isla. La tercera expedición (más reducida) estaría formada por los balacha, bareka, los babiaoma y los bareka, pertenecientes al grupo bakake. Desembarcaron todos en la Bahía de Luba. No se precisan los años de estas emigraciones. La historia colonial localiza en el tiempo sólo a la cuarta emigración: la de los batete que llegaron a finales del siglo XV principios del XVI en las costas meridionales de la isla ya ocupadas por los bareka. Pero la mitología bubi no hace alusión a ningún proceso migratorio. Se limita a subdividir la población en dos grandes familias. Al norte los bahako (boko en español) y al sur los bamöóte. De ahí que existan diversas versiones occidentales sobre su procedencia. Me limitaré a describir algunas de ellas. Estudios realizados por el cónsul inglés Hutchinson a cerca de sus tatuajes, afirman que son una “raza cruzada entre los portugueses y los okoos”, una etnia yoruba

Otra versión cree que se trata de una descendencia de los anayas o ediyas, pueblos indígenas procedentes de Vitoria (Camerún) que llegaron a Fernando Poo en cayucos huyendo de la esclavitud. Estas afirmaciones parecen descansar sobre las investigaciones realizadas por Gunther Tessman, (traducido por P. Amador Martín del Molino, Misionero claretiano) que emparentan a los bubis con los “bôbe”, una población asentada en la “Isla de los Ladrones” próxima a la ciudad de Victoria4. En cualquier caso, no parece haber duda de que los bubis fueron los primeros pobladores de la isla de Bioko, de ahí que la reivindicaran como su tierra o país. Sólo a principios del siglo XVII el sureste de la isla de Bioko fue ocupado por otros pueblos que procedían de Sâo Tomé y Príncipe que huían de la esclavitud hacia allí, por considerarla tierra de libertad. Más tarde, para atender los cultivos de la isla, los diferentes gobiernos coloniales trajeron esclavos desde otras regiones, principalmente africanas. Entre ellos los krumanes de Liberia y, sobre todo, sierraleoneses. Son éstos los que posteriormente configuraron una nueva raza en la isla: la fernandina o criolla cuya influencia anglófona perdura hasta hoy.

Desde el punto de vista socio-político, se trata de un pueblo matrilineal. La mujer tenía un papel relevante en la organización familiar. Socialmente la población se dividía en tres categorías: cazadores, pescadores y trepadores de la palmera de aceite. Los poblados estaban administrados por un jefe “butucu”, asistido por un consejo de ancianos. Por encima de los jefes estaba el rey que podía designar a su sucesor entre sus hijos. En un principio su autoridad era más social y honorífica que política. Más tarde, la proximidad de otros reinos le permitió adquirir más poder e influir en su organización sociopolítica (Justo Bolekia 2003). Desde entonces los reyes bubis dispusieron de una especie de milicia –la Lúa o Lujúa–, formada por bubis de todos los pueblos, encargados de administrar justicia (Ricardo Beltrán y Rozpide). Se puede afirmar, por lo tanto, que la organización política bubi hasta la irrupción colonial era monárquica, instituida por el rey Mölambo (siglo XVIII) hasta Malabo Löpelo Melaka fallecido en 1937. Desde entonces la influencia colonial no permitiría sucesión alguna. De ahí que Francisco Malabo (fallecido en 2001) no llegara a ejercer. Su reinado se redujo a mero reconocimiento como padre espiritual por parte de los bubis.

Hasta aquí parece claro quiénes son los primeros naturales de la Guinea Insular. Una realidad que constituye la primera base de las reivindicaciones regionalistas de estos pueblos. El censo se completa con los habitantes de las islas de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico (habitadas por los ndowe–benga) cuyo análisis se recoge en el capítulo dedicado a los ndowe. El conjunto insular de Guinea Ecuatorial se cierra incluyendo los islotes adyacentes a Corisco y Elobeyes: el Cocotero, Mbañe y Pemba. El panorama es menos claro en la Guinea Continental donde cohabitan ndowe, bissio y fang. El estudio de los diferentes procesos migratorios, asentamiento y la organización socio–política a partir de la bibliografía (oral y escrita) permite proyectar luces en las sombras dibujadas por el ocultismo colonial.

Es en 1843, con la expedición de Llerena, cuando entramos por primera vez en tratos con los bengas y demás pueblos habitantes del lito

ral, celebrando con España un Tratado por el que declaraban estar

sometidos a nuestra soberanía los jefes indígenas cuyos dominios se extendían, por la costa, desde el Benito al cabo de Santa Clara, y por

el interior, en las cuencas del Benito, Utongo, Muni, Noya y Munda,

con sus numerosos afluentes. La gran mayoría de estos jefes eran de raza benga, ubicada en sus dominios tradicionales del Benito al Cabo de Santa Clara (Gabón), y otros pertenecientes a las ramas combe, Bapuku, balengue, mbiko, mohomas y masongo, pero sobre los que ejercía soberanía la raza benga, representada por su rey Bonkoro I (Abelardo Unzueta 1944;251)

El término ndowe procede del participio Ndo (cogido) y del pronombre personal we (nosotros) y que etimológicamente quiere decir “nosotros estamos cogidos” o “pueblo unido”. Se reagrupa en dos grandes familias: ndowe benga y ndowe kombe. A su vez ramificadas en otras (Augusto Iyanga 1994). Cada una de esas ramificaciones constituye lo que más adelante llamaremos Etômba en su sentido estricto. Enengue a`Bodjedi, por su parte, describe y clasifica a los ndowe como “un pueblo africano que vive a lo largo del litoral occidental del África central, desde Camerún hasta Angola. Se dividen en tres grupos: los bòngwé, los boùmba y los bondàngâ. Los dos primeros, exceptuando una ramificación de los boùmba (los bakòta que viven en Gabón y en Congo Brazaville), están localizados en Guinea Ecuatorial. El tercer grupo, más numeroso, es el más disperso. Se localiza en Guinea Ecuatorial (balèngi, sèke y dìbwe); en Gabón están los sèke, bavili, mpongwé, orungu, y nkâmi; en Congo Brazaville y en Congo Democrática están los bavili y en Angola los ovimbundu”.

La emigración ndowe se llevó a cabo en dos periodos bien distantes en el tiempo. Quizás por ello existan una disparidad de datos que hace difícil acertar con las fechas del asentamiento definitivo de sus diversas facciones en Guinea Continental Ecuatorial. Hay más consenso en afirmar que su proceso migratorio se produjo bajo la dirección separada de cada una de sus dos grandes familias (ndowe benga y ndowe kombe) y en tres direcciones. Todos se orientaron hacia la actual Guinea Continental5. La primera fase descrita por las fuentes bengas asegura que el ndowe benga fue el primero en comenzar la marcha hacia el mar desde los macizos abisínicos entre los S. XII–XIII. Cruzaron la actual Uganda hasta el Congo Belga. El curso del río Congo por el sur les llevaría en dirección hacia la Guinea Continental penetrando por las demarcaciones de Mongoya, actualmente llamado Mongomo, y Nsork.6 Desde aquí fueron ocupando una vasta región, llegando en Corisco el 17 de septiembre de 1318. Este dato coincide con los estudios del historiador gabonés R. P Gautier quien afirma que los pongwe (denominación dada a los ndowe en Gabón) llegaron a las costas de Gabón y Guinea Ecuatorial a principios del siglo XIV. Esta fecha supuso el fin de trayecto. De ahí que hasta el reinado de Uganda (1961) se conmemorara esta fecha (17 de septiembre) como día de en que dieron por finalizado su proceso emigratorio. El hecho de que este territorio estuvieran deshabitado, les permitió hacerlo suyo bautizándolo como Mbôka â Moony (El país de Muni), en referencia al río Muni, y considerarlo como el país de los ndowe7. Por fin los ndowe tenían tierra propia. Esta denominación servirá después para diferenciarla de las posesiones de Fernando Poo y de Annobón. Desde aquí algunas facciones fueron desplazándose hacia el norte creando nuevos asentamientos. Los historiadores occidentales, a partir de los datos suministrados por la compañía de las indias que ejercía el tráfico de esclavos contra los bengas en las islas de Corisco y Elobeyes y en todo el litoral adyacente y de las publicaciones portuguesas, fijan la llegada ndowe a las costas de Guinea a principios de 1470. Durante varios siglos el pueblo ndowe tuvo que hacer frente al sistema esclavista. Diezmada su población en más de dos terceras partes, su rey Ndembele determinó la huida de la población asentada en la costa direcciones noroeste y noreste. Esta misma ruta les serviría después para su regreso a la costa. A lo largo del trayecto de vuelta, algunos fueron estableciéndose en determinadas regiones del interior Continental.

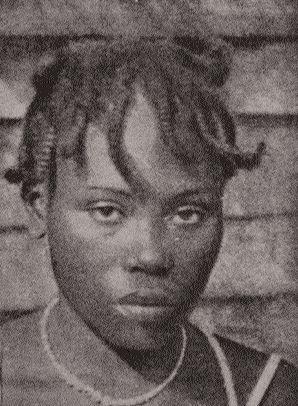

-Adolescente Balengue

Otros siguieron su avance hacia el golfo de Biafra, de donde procedían sus antepasados, hasta reencontrarse con la otra facción ndowe (los kombe), algunos de los cuales habían iniciado el proceso migratorio hacia la costa.

La segunda ruta narrada por los kombe tiene por referencia el interior de Lokondje, en la región de Camerún. Según esta versión, las terribles guerras con los lichechi determinaron que el rey Ikelengue (sucesor de Ndembele) decidiera emigrar con su pueblo8. Pensó que un pueblo, debilitado y diseminado por la escla vitud y por las guerras, para sobrevivir tenía que reocupar un territorio definido y hacerse fuerte en él. Fijó como objetivo todo el territorio que va desde Río Campo dirección a Río Muni. El objetivo era reencontrarse con los bengas y reconstruir entre todos la nación por el interior con las demás facciones: mbiko, balengue, dibwe, vija, itemu y bondemu diseminados por el interior. Todo este territorio es lo que en la práctica constituye la Guinea Continental. Desde el interior de Lokondje, con Bosendje, sucesor de Ikelengue, siempre en continuas luchas con lichechi; fueron avanzando dirección al mar ocupando y jalonando territorios. Atravesaron el Río Campo por el este y se desparramaron por buena parte del interior de la región continental. Tras varias vicisitudes una primera oleada llega a las playas de Bomudi, en Bata a principios de 1700. Desde allí, unos decidieron seguir hacia el sur (benga, bapukos, balengue) hasta Muni. Otros (one, bweco ijaras) tomaron el sentido norte. Los kombes se establecieron en la zona que va desde Bata a Mbini.

La decadencia Ndowe se inicia con el sistema esclavista. impuesto en la actual Guinea Ecuatorial a finales del SXV, y finaliza formalmente en el siglo XIX9. Si atendemos al calendario de la emigración antes expuesto, con la evidencia añadida de que el régimen esclavista se desarrolló sobre todo en la costa, es

-Cayuco corisqueño

fácil concluir que sólo los pueblos ämbo, bubi y playeros sufrieron todas sus atrocidades. Fundamentalmente el pueblo ndowe. Su localización geográfica en la entonces denominada “la ruta de los navegantes” facilitó la tarea a los alemanes, ingleses, holandeses, franceses, portugueses y españoles. Todos ellos hicieron negocio esclavizando más de 1.300.000 ndowe. En su huida desesperada el ndowe quedó desorganizado en pequeñas aldeas, blanco fácil para los esclavistas. Este hecho facilitó a su vez el acercamiento fang en sus dominios. Primero convivieron con algunos grupos ndowe y después dominaron sus posiciones hasta propiciar su desaparición. Es el caso de las sub–etnias: dibwe, itemu, mbiko o bangomo. Además, otras circunstancias podrían explicar la decadencia de los ndowe: la evangelización, introducida por el sistema colonial, siempre en contra de la poligamia y de la fornicación fuera del matrimonio, no benefició precisamente la multiplicación de los pueblos costeros; Ramos Izquierdo por su parte justifica el descenso de la población ndowe (aunque referido únicamente a los bengas) en los siguientes términos: “la extinción de esta inteligente raza de los “bengas” se debe principalmente a que la mayoría de sus mujeres se entregan al concubinato con los blancos de nuestros territorios y del Congo francés ya que, para no concebir en sus amores con éstos, se valen de mil máculas y abortivos. Los hombres por su parte, se dedican a servir en factorías, a ejercer de tratantes y a oficios de la mar...”. A todas estas razones deben considerarse también que los enfrentamientos entre clanes, finalizada la esclavitud y durante la época colonial, jugaron negativamente a la hora de reconstruir la nación ndowe.

-Mujer playera en Río Benito

La organización socio-política ndowe es de naturaleza patriarcal, con una significante influencia de la parte materna, Ilami. Hasta el inicio de la colonización estaba basada en la lealtad al rey y cristalizada en sus representantes, los virreyes o Mepôlô10. El ndowe distingue tres categorías de familia: La familia en su sentido estricto, Djânga. La constituye los padres, hijos y nietos. Generalmente viven en el mismo pueblo o demarcación. En su sentido amplio lo forman todos aquellos que tengan algún abuelo o bisabuelo común. Etungu o clan, formado por varios Djanga con un antepasado comúm. Todos ellos formarán una gran familia. Casi siempre vivirán en la misma comarca. Etômba o etnia son cada una de las subdivisiones de la nación Ndowe. O sea,, Etômba en sentido estricto11. Esta denominación también se utilizará para referirse a la nación. Así el término Etômba à Ndowe equivale a decir nación ndowe, en su sentido más amplio. Los poblados están formados por diversos Betumgu12. Cada Etômba estaba gobernado por un Mpôlo, quien debía obediencia al rey, cuyo mandato en algunos casos era hereditario. El derecho consuetudinario quedaba garantizado por esta especie de democracia en la que cada individuo o familia tenía su lugar o espacio definido. A pesar de que este reconocimiento aseguraba equilibrio entre clanes, históricamente los continuos recelos y enfrentamientos entre Betungu y Betômba próximos han tenido divididos a la nación ndowe en tres grandes bloques13. Los benga, bapuku y balengue se sitúan desde la frontera con Gabón hasta las proximidades de Mbini. Bajo el liderazgo benga, se sentirán superiores a las demás facciones. Los kombes ocupan toda la franja que va de Mbini hasta el río Utonde. El tercer grupo (basequek, bovano, iyasa, mari y one), también censurado por kombes como inferiores, llegará hasta el río Etembo o Campo. Para dar fin a estas divergencias se sellaron en Tika –Río Campo– (los días 11–12 de enero de 1862), auspiciado por Vilangua Vá Mecheba, los acuerdos de no agresión y a favor de la Unidad Política y de la Solidaridad Nacional conocidos por “ikongò-ngomo na ndjekà a mweli”.

Era tal el miedo de los Bujebas a los pamues, que los cargadores de la expedición del subgobernador señor Ramos Izquierdo en 1905, que iban cantando desde su salida de Bata, enmudecieron de miedo al llegar a los territorios pamues del interior.

Abelardo Unzueta 1944;269

La denominación de playero se acuñó para agrupar a los pueblos bissio y ndowe por su mayor proximidad al mar. Ello permite intuir que su proceso migratorio fue parecido. Se cree que los bissio, también conocidos como bujeba, proceden de NE de África empujados por los maka hacia la costa. Se establecieron en el SO de Camerún en donde formaron un gran pueblo con los Ngumba. Perseguidos por los bakoko y fang decidieron establecerse como pueblo nómada entre los ríos Lokondje y el Campo. Sólo después de la pacificación alemana pudieron afianzar su estancia en la costa. Posteriormente ocuparon posesiones en la Guinea Continental. Un grupo se estableció desde el curso alto del río Embiya o Mbía y en regiones interiores; al este de Bata, zona costera de Punta Ngaba y Túbana; ambas orillas del río Mombe. Otro grupo se dirigió hacia la región de Mbini y se establecieron en los alrededores de la desembocadura de dicho río, en la zona costera del río Nume, Punta Ilende, sur de punta Ngaba, alto del río Etoqui y en Manyani.

Los bissio ocupan un lugar intermedio entre el ndowe y el fang. Pertenecen al grupo Bantú. Sin embargo, el hecho de que no aparezcan citados en ninguna de las grandes clasificaciones de las lenguas Bantú como sus otras dos lenguas hermanas (el ngumba y el mabea) hace que algunos los consideraran como ramificación de los ngumba y otros como pertenecientes al tronco de los mabea por su parecido lingüístico. Por ejemplo los ndowe les conocen con esta última denominación. Algunos investigadores los sitúan en el grupo de los bantú occidentales diferentes a los fang (Van Bulck: manual lingüistique Bantoue). Otros investigadores creen que por sus características lingüísticas deben ser ubicados como un grupo afín al fang, pero clasificado como playero (Johnoston: Acomparative study of the Bantu & Semi-Bantu). El tercer grupo de investigadores los emparentará también por la similitud de su lengua con los ngumba de Camerún, como una ramificación de estos últimos. (Guthirie: The clasification of the Bantu Languager).

Su organización social descansa en el manvumi (plural de nvumi). Cada nvumi representa un clan. Su cercanía con los ndowe y fang y su facilidad de adaptarse a las culturas de uno y otro grupo ha ejercido una influencia agregada en su organización social combinando elementos culturales ndowe y fang. Esto ha permitido a que a veces (equivocadamente) los ndowe o los fang pretendan, unas veces disputarse a los bissio; otras veces rechazarlos considerándolos como apéndice de fang o ndowe según conveniencia.

Los fang no conocían el mar, cuya existencia ponían en duda. Mas llegaron a conocerlo, cuando, empujados por el desplazamiento de otros pueblos del interior, se vieron obligados a correrse hacia el litoral, iniciando su irrupción a esa zona en 1885 Julio Arija 1930; 94.

Según una de las versiones occidentales (puede consultarse la revista misional: La Guinea Española nº 1488 de 1957 para tener otra versión diferente) reconstruida a partir de a las leyendas de los propios fang, recogidas por Heriberto Ramón Álvarez, proceden de Nzama Ye Bengue, una especie de dios mitológico, de la tribu OSUMU, en Enchig–Enchique. Ebo Nzama, hijo de Nzama ye Bengue, engendró a Engora Ebo y éste a Nze Ngora y así hasta Ansema Engongana, octavo en la línea de sucesión de Nzama ye Bengue. Cuando la tribu se multiplicó, impulsados por los movimientos migratorios, Ansema Engongana y sus tres hijos (Nvere Anseme, Mala Anseme y Nsogo Anseme) se marcharon en busca de otro territorio y llegaron en “si ebulu” (país o tierra de los bulus) en Camerún14. Por esta razón Jaime Nosti llegó a afirmar que “el fang no es autóctono de nuestros territorios”. En “si ebulu” fundaron su propio pueblo que llamaron Bichá Bifós. Allí permanecieron hasta que la familia se dividió en dos: a) los descendientes de Nvere y Mala pasaron a llamarse Esakora, como una sub-etnia bajo la dependencia del grupo Osumo hasta que recibieron una autonomía total. b) Los hijos de Nsogo Anseme que siguieron denominando Osumo. Estas escisiones a medida que crecían las familias permitieron crear nuevas sub-etnias como Ovang o Yenveng. También dieron paso a varias reyertas internas y nuevos procesos migratorios.

Lo que hagas a otro, otros te harán a ti. Proverbio Fang

La misma leyenda nos lleva al poblado Bang, famoso por el carácter guerrero de sus pobladores. La destrucción de este poblado (incendiado por unos invasores como represalia) separó a sus habitantes en tres grupos: unos atravesaron el río Nkomo y se fueron a Gabón. Otro grupo siguió el curso del río Mitemele. El tercer grupo siguió el curso del río Wolo dirección a la Guinea Continental.15

El fang es el último pueblo que llegó a Guinea Continental, cinco siglos después de los ndowe. De hecho cuando los españoles llegan a los actuales territorios de Guinea Continental éstos estaban habitados sólo por los ndowe y bissio. Se cree que fueron los ndowe quienes les llamaron por primera vez pamues traduciendo equivocadamente el apelativo de amuy (amigo) como se llamaban entre ellos. Algunos historiadores, sin embargo, como Fernando Nájera, afirman que los términos pamues o fang son vocablos que se deben a los europeos. Los primeros españoles les llamaron pamues, atribuyendo la denominación fang a los franceses quienes también les llamaban houins.

Los historiadores sitúan el origen de los fang en la meseta sudanesa, entre el Bahr–el Ghazal al norte y el Uellé al sur. Su proceso migratorio hacia el mar se inicia a principios del siglo XVII. La persecución de los foulbé (tribu nómada originaria del Sahara) les llevó hasta el Congo siguiendo el curso de Ubangui-Chari. Su inmigración hacia la Guinea Continental se desarrolló en dos direcciones tomando como puntos de referencia Gabón y Camerún: suroeste y noroeste. La primera llegó a Gabón en 1865 estableciéndose en su litoral. Su primera aparición por la costa de la Guinea Continental, afirma Abelardo de Unzúeta, data del año 1875. Esta información coincide con las estadísticas de la Sociedad de Africanistas. De los datos facilitados por este Instituto se desprende que a partir de 1884 determinadas zonas del sureste de Río Muni estaban habitadas también por los fang. La otra inmigración (la noreste), según el mismo autor, irrumpió en litoral de Guinea Continental atravesando el monte Elefante (Camerún) y llegando a Kribi en 1885. En 1900 atravesaron el río Campo por el este llegando a los territorios de la Guinea Continental. En ambos casos, la historia coincide en aseverar la llegada tardía de los fang a la Guinea Continental. Algunas versiones fijan estas fechas unos años antes. En cualquier caso no antes del siglo XIX. De ahí que en la literatura colonial hispanoportuguesa de entre los siglos XV a XVIII no se menciona la ubicación del pueblo fang (Justo Bolekia 2003). El mapa del País del Muni en aquellas fechas. También corrobora estas afirmaciones. Este hecho ha servido de base para aquellos que han sostenido que el fang no posee un derecho histórico (un territorio propio) en Guinea Ecuatorial. Pues las actuales posesiones fang en la Guinea Continental correspondieron a los dominios de los ndowe de antaño. La historia no ha podido probar habitantes anteriormente a la llegada de los ndowe.16

Tomando como referencia el curso del río Benito, los ntumu quedan ubicados en toda la zona interior norte, mientras que los okak se establecieron en la zona del interior sur, lo cual viene a corroborar la tesis de que los ntumu y los okak emigraron por separado. Otros incluso sostienen que son dos pueblos diferentes, aun perteneciendo al mismo tronco. Esta ubicación y singularidad permitió a Hernández Pacheco dividir la región interior en dos, como se verá más adelante. Su avance hacia el litoral fue más rápido del previsto favorecido en parte por los efectos del esclavismo contra los pueblos playeros y posterior política colonial. El fang avanzó hacia la costa siempre organizado. No les resultó difícil ocupar y reducir las posesiones de la resistencia playera repartida en pequeñas poblaciones. Manuel Iradier describe la estrategia utilizada por el fang en su avance hacia la costa en los siguientes términos: “... el pamue entonces se atrevió a vivir en la primera aldea de la tribu próxima y cuando estuvo seguro, formó ya un barrio y se consideró más fuerte que los primeros pobladores del lugar. Avanzó más y ocupó otro pueblo siguiendo el mismo sistema, asociándose al principio a las costumbres del país y cuando fueron muchos continuaron su movimiento sin temor estableciéndose en otra aldea. De esta manera, contrayendo relaciones con sus vecinos, sin molestarlos, sin castigarlos, han ido absorbiendo poblaciones por medio del vigor y fecundidad de su raza, se han llevado por delante pueblos estériles y debilitados y que se diezman y desaparecen y han conseguido encontrar la orilla”. Según Abelardo Unzúeta y Juste, “es un pueblo que no conoció ni sufrió la esclavitud, pero la practicó contra los pueblos playeros”(Abelardo Unzúeta 1945). De ahí que Julio Arija afirmara que el fang es “una de las pocas ramas del tronco bantú que se conserva pura, exenta de cruzamiento y entronques, y que guarda sin alteración los caracteres étnicos raciales primitivos. Bien sabido es que una de las causas que más han influido en la mezcla de sangre en África fue siempre la esclavitud, tan generalizada casi hasta ayer en todos los pueblos negros. Mas ella jamás ha conocido (sufrido) la esclavitud. En su dialecto ni siquiera tienen una palabra equivalente a esclavo” (Julio Arija 1930). Las afirmaciones de Abelardo Unzúeta y Julio Arija contrastan con las de Donato Ndongo. “...Y los ndowe, que habían sufrido particularmente el azote de la esclavitud, se aliarán con los españoles en los años siguientes (posteriores al tratado Bonkoro–Llerena, se refiere Donato), durante el periodo de la trata ilegal, para apresar negros del interior, principalmente bisiós, balengue, baseques y fang, originando una serie de guerras en las que se entremezclaron la defensa de la libertad contra la esclavitud, la penetración colonial y la búsqueda de un nuevo hábitat originado por el expansionismo fang,...” En este mismo sentido, afirma Donato que “el ndowe utilizó su posición preferente y se sirvió de la presencia colonial para vengarse de la hegemonía fang traicionándoles frente a la causa común o sometiéndoles a todo tipo de vejación y engaño”. En la misma sintonía aparece publicado en Internet –noviembre de 2005– por Celestino Okenve la siguiente afirmación: “En el continente se sabe que los ndowe apresaron a algunos fangs especialmente los corisqueños, que luego vendieron como esclavos, pero entre ellos nunca lo hicieron”. Hay que disentir de estas opiniones: para empezar, ¿Qué causa común unía esos dos pueblos? Se hace difícil de sostener que los ndowe hayan ejercido la esclavitud contra los fang, teniendo en cuenta la localización de los fang por aquellas fechas. Cuando se suscriben los acuerdos de 1843 los fang todavía no habían llegado en los actuales territorios de la Guinea Continental. La historia los sitúa en Camerún o Gabón. De manera que el pacto Bonkoro–Llerena no serviría para esclavizar poblaciones que correspondían a otros dominios coloniales. Además, ¿de qué infraestructura o capacidad operativa disponían los ndowe para ello? Por otra parte, si el ndowe se alió con los esclavistas españoles para traficar contra los pueblos del interior, queda por explicar cuáles fueron las contraprestaciones recibidas a cambio. Si bien es cierto que algunos bengas, así como todos aquellos que ostentaron la condición de emancipados, aprovechándose de las prerrogativas adquiridas por su contacto con los europeos, abusaron de sus compatriotas disponiéndolos como criados para sus menesteres, en modo alguno estas prácticas se pueden circunscribir como una política étnica organizada contra su propio pueblo y menos contra otros más lejanos. Pero esta ley irracional del ser humano también fue aplicada por los fang contra sus propios paisanos. Por la hemeroteca colonial se sabe que los primeros fang que llegaron a Bioko fueron apresados en sus moradas con la colaboración directa y exclusiva de sus respectivos jefes tribales “los reclutadores”, a cambio de unas contraprestaciones económicas de 130 Ptas. De las cuales los jefes tribales se quedaban 120 y el resto se destinaba a sufragar las necesidades de la Cámara de Agricultura de Bata.

Anteriormente a la ocupación por España de la Guinea continental, los pamues llevaron como cautivos a grupos de pueblos playeros a las regiones del interior, repartiéndolos en lo que hoy es demarcación de Ensork (N`sork) y ya fuera de nuestras fronteras, en la zona límite del Gabón francés, actualmente en la jurisdicción del administrador de Esong (Essone) y el subalterno de Oyem, los cuales por no interesarles esta población, la devolvieron a las autoridades de nuestra Colonia en estado de degradación y completamente pamuizadas, que poco a poco refluyen sobre la costa, donde no son bien recibidos por sus compatriotas. (Abelardo Unzueta 1944;288)

El sistema colonial utilizó a las poblaciones playeras como burros de carga, guías y en ocasiones como avanzadillas para someter a las poblaciones fang. Esta población playera reprimida nada más pudo hacer que cumplir los dictados coloniales. De hecho cuando ese mismo colono decide crear un cuerpo militar autóctono (la guardia colonial) prefirió a la población fang, en sustitución de los ndowe que fueron los primeros que formaron la Policía Indígena desde 1904. A su entender, el espíritu guerrero fang impondría más autoridad a favor de los intereses coloniales. “Los playeros y los bubis eran demasiado tímidos y muy generosos”, decían. Como en el caso anterior, los excesos de esta guardia colonial no se pueden considerar como revancha fang contra los playeros, bubis y annoboneses, porque tanto sufrieron los excesos de este cuerpo los mismos fang como los otros pueblos.17 Como tampoco, desde la serenidad, los ndowe pueden sostener que la dictadura de los Nguema sea una estrategia consentida de los fang contra ellos. De manera que sólo la mala fe o desconocimiento histórico puede sostener tales aseveraciones, sobre todo cuando no se pueden aportar datos. Tal vez, convendría que los guineo–ecuatorianos, sobre todo aquellos que gozan de cierta “autoridad intelectual”, releyeran su historia a fin de acabar con este tipo de afirmaciones cargadas de intereses ocultos. Estereotipos que nada más permiten alimentar las distancias y profundizar en un revanchismo burdo entre ambos pueblos, mientras se pretende eclipsar la aportación del pueblo ndowe a lo que es hoy la Guinea Ecuatorial. Porque de no ser por su contribución posiblemente la Guinea Ecuatorial actual se reduciría a las antiguas posesiones españolas de Fernando Poo y Annobón o quizás ni eso. Se analiza más adelante.

Los Fang son una comunidad Bantú, de sistema patriarcal, sin organización política unitaria. Rafal Mª Nzé Abui C.M.F Revista Misional:La Guinea Española nº 1521 año 1961

En cuanto a la organización socio–política fang, Augusto Panyella diferencia, en su trabajo sobre la organización familiar fang, cuatro niveles (o grados), por debajo del Clan Ayong, que “conforman la unidad política y social fang”. Es desde esta dimensión más amplia (del Ayong) donde cabe la división de fang en ntumu y okak. Con esta base, a partir del nivel más elemental, diferencia los siguientes estados: Nda–bot (o nd’e bot) es la familia restringida. En caso de matrimonio polígamo, nos encontraremos con varios Nda bot. Una por cada mujer. Debido a esta naturaleza polígama y para establecer el nexo familiar, el Nda–bot queda asociado a todos los miembros que tengan una misma abuela paterna, la nña bot o “madre de gentes”, pues la abuela materna estará en otro poblado debido a la exogamia del clan. Nvogo–bot, es el clan. Formado por diversas familias (Nda–bot) con un bisabuelo común y que viven normalmente en un mismo poblado. El jefe del clan (el Nsue) deberá reunir bajo su autoridad a todos los descendientes, incluidos los colaterales. Generalmente formarán su propio pueblo. Ayong–bot, es el linaje. Se caracteriza porque está formado por varios Nvogo–bot a su vez localizado en diversas poblaciones, de manera que todos los que pertenecen al Ayong–bot son una gran familia. En muchos casos ni siquiera han llegado a conocerse, tal vez no lo vayan a hacer nunca. Y finalmente está Etung–bot que es el tronco mayor, la estirpe. Es la base de su organización social. Agrupa todos los linajes que reconozcan un antepasado común. El epónimo de la estirpe, considerado como su “fundador”, mientras viva será quien gobierne los destinos de todos. Se trata de una macro estructura que aglutina a diversos clanes con un sentimiento y normas de comportamiento de obligado cumplimiento, como puede ser el hermanamiento o solidaridad entre todos. De hecho, entre ellos se llamarán hermano (moadyang) o hermana (kadyam).18

Esta estructura a su vez se completa con tres características: A) se trata de una sociedad patrilineal. Esta cualidad favorecerá el crecimiento del grupo. A su vez provocará su escisión. Unos se irán del poblado y crearán uno nuevo, pero manteniendo el mismo cordón con los demás. Entre todos constituirán una verdadera red de relaciones y de solidaridad (Augusto Panyella, Conferencia 21 febrero 1962). En esta especie de cooperación económica y social, el derecho o la posesión de propiedad territorial –según Claudio Esteva (1964)– se rige por el derecho de propiedad del primer ocupante, diferenciándose dos tipos de propiedad: a) colectiva que corresponden a todos los que pertenecen a esa organización. b) individual que se refiere a los bienes adquiridos individualmente y describe la situación de cada individuo en término de status.

B) Es una comunidad exógama. La exogamia les prohíbe casarse o relacionarse extra matrimonialmente entre miembros de la misma familia. Esta prohibición alcanza toda la estructura del ayong. Curiosamente, los fang parecen ser menos severos con el Nzama-dulu.19 Estas dos circunstancias (patrilinea lismo & exogamia) harán que los matrimonios se celebren entre novios de poblados lejanos la cual cosa favorece el engrandecimiento del ayong. Los hijos (e hijas) del matrimonio formarán parte del clan del marido, pero mientras que los hijos son los sucesores de la dinastía y generalmente nacerán, vivirán y morirán (salgo que emigren) en el mismo poblado; las hijas una vez casadas pasarán a formar parte de la familia del marido.

C) Siempre ha estado en constante proceso migratorio. El agotamiento de las tierras por una parte y enemistades por otra son las razones (según Augusto Panyella) que originan estos movimientos. Todavía hoy es frecuente encontrarse con poblaciones abandonadas, cuyos habitantes pasarán a formar parte de otra población o crearán uno nuevo en municipio o región diferente.

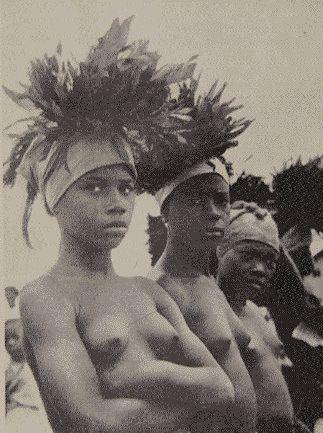

-Bailarinas pamúes ataviadas para la fiesta

Guinea Ecuatorial no existe más que en el papel, es una creación artificial Edmundo Bosio; Conferencia Constitucional: Madrid 6 de noviembre de 1967)

La configuración territorial de Guinea Ecuatorial no se puede entender si no es a partir de tres fechas (o acontecimientos) claves (ver mapa pág 125): Los tratados de Portugal-España (1777); los acuerdos ndowe-españoles (1843) y el tratado de Francia-España (1900). Los portugueses llegaron a Corisco y Elobeyes (1470), en Annobón (1471) y en Fernando Poo (1472) y ejercieron en aquellos territorios y en toda la costa de Guinea Continental el negocio de la captura y venta de esclavos. Y cuando les fue conveniente (tres siglos después) sellaron un trueque con España el 1 de octubre de 1777 mediante el Tratado de San Ildelfonso, documento jurídico que legitimaba la soberanía española en estas tierras, y que luego fue ratificado en marzo de 1778 a través del Tratado de El Pardo. Mediante estos tratados se transfiere a favor de España la soberanía de: Annobón, Fernando Poo y la facultad de negociar en las costas cercanas del continente a cambio de las posesiones españolas de Sacramento, río grande (Brasil) y la isla de Santa Catalina. El Tratado de El Pardo instaba a España a negociar con los naturales de aquellas tierras continentales donde quisiera extender su influencia.

Con tu padre no te pegues, y menos con tu madre; pues ellos te dieron el ser y vieron primero el cielo que tú. Proverbio Ndowe: èanetye na songue djele na ñungue; bondi ba djayet-ye ve, bondi ba toyetye loba êboso na eve.

Los ndowe no reconocieron los acuerdos entre Carlos III de España y la reina María de Portugal; no les afectaban. España era consciente de esa realidad. Sabía que el artículo 13 del Tratado del Pardo, que le concedía una “soberanía imperfecta o embrionaria” sobre el litoral continental, no iba a gozar del reconocimiento de la Comunidad Internacional, fundamentalmente de Francia, sin la aprobación de los ndowe quienes andaban coqueteando con otras potencias europeas. Francia no estaba dispuesta a reconocer los tratados hispano-portugueses en esas costas africanas porque la presencia española en esos territorios quebrantaba sus intereses en la zona que al norte tenía a Camerún y al sur a Gabón. Francia necesitaba el País del Muni para cerrar el círculo en la región. De hecho, había entablado negociaciones con los reyes ndowe. España tenía que ponerse de acuerdo con los ndowe, si quería extender su influencia por el interior anexionando nuevos territorios. Otras potencias también estaban al acecho: al Reino Unido le interesaba estas posesiones. Las consideraban una base carbonera adecuada para su escuadra atlántica; Estados Unidos las necesitaba como punto de partida en su intervención en África y Alemania necesitaba retomar su política africana interumpida por el Tratado de Versalles. De manera que si los ndowe hubieran pactado su soberanía con alguno de estos pretendientes, los territorios españoles en la región ecuatorial se habrían reducido a Fernando Poo y Annobón. Pues a pesar de que conquistas posteriores de la Sociedad Africanista pusieron a disposición de España una extensión considerable de territorio, reconocida durante la Conferencia de Berlín, la influencia francesa en la zona acabó privándole de esas anexiones. Sólo se les renocieron las pactadas con Bonkoro y algunas cesiones posteriores. Tal vez si España no hubiera pactado con Bonkoro, habría declinado su interés por esos territorios a favor de otras potencias coloniales. Sólo 2.034 Km2 (posesiones de Fernando Poo y Annobón) no habrían justificado la presencia imperial española en el Golfo de Biafra. Posiblemente habría acabado aceptando la venta de la isla de Fernando Poo a favor de los ingleses, quienes habían mostrado un especial interés por adquirirla, y renegociar con los portugueses u otra potencia colonial la de Annobón. Abundando sobre esta realidad incontestable, Joquín María Sialo afirmó: “lo que pudo ser una realidad de 90 millones de hectaréas quedó reducido a ciento ochenta kilómetros de profundidad a lo largo del litoral, comprendido entre el río Campo y el río Muni y esto vino a resultar precisamente lo que ocupaban los belgas”. Esta es, según los ndowe, la deuda histórica de España con su nación y una de las contribuciones de este pueblo en la formación de Guinea Ecuatorial. De ahí que durante la Conferencia Constitucional exigieran el reconocimiento de esta singularidad y la salvaguarda de sus derechos. Es a su vez la razón por la cual la nueva realidad de este país no se puede entender si no es a partir de la nación ndowe ni se debe construir al margen de ellos.

...en realidad lo que nos pertenece más legítimamente es lo que ocupan los pueblos benga. (Manuel Iradier y Bulfy: Revista la Guinea española nº1390; año 1953)

Diversas negociaciones entre el rey Bañe (más conocido como Bonkoro I) sucesor del rey Komba y Juan de Llerena y Barry en representación de la monarquía española, permitieron un acuerdo de cesión de soberanía sellado el 15 de marzo de 1843, mediante el cual se cedían a España los territorios bajo el reinado Bonkoro. “Desde esta memorable época –escribió Manuel de Iradier– pertenecen a España por su libérrima voluntad y por todo el mundo civilizado reconocido los territorios de Bonkoro...”.

Los términos del acuerdo difieren según la fuente. Según la historia escrita por la colonia “El rey Bonkoro I, acompañado de numerosos indígenas, se presentó espontáneamente a Llerena, manifestando su firme voluntad de adhesión como súbditos españoles. Eran estos indígenas, capitaneados por el rey Bonkoro, los jefes de las tribus combe, bapuku, bueco, balengue y benga, ocupantes de una dilatada superficie de la costa. El capitán Llerena les libró carta de anexión y nacionalidad española, tanto a Bonkoro I como a cada una de aquellas tribus, y declaró la incorporación de sus súbditos y territorios al dominio español” (Julio Arija 1930). Para los ndowe esta es una versión deformada de los hechos que sólo ha pretendido silenciar la naturaleza de los acuerdos. Entre otras razones, porque tampoco abunda sobre las contraprestaciones pactadas con Bonkoro, por muy desiguales que fueran. Haciendo historia, una primera cuestión no explicada por las fuentes coloniales es: pudiendo España someter a los ndowe, incapaces de hacerles frente en tiempo y medios, ¿por qué se decantó por la vía de negociación? Por otra parte resulta difícil admitir que los representantes de los ndowe, venidos desde diferentes puntos de su geografía, se presentaran espontáneamente a Llerena a pocas horas de su llegada a Corisco. Sencillamente porque las distancias, y el mal estado en las comunicaciones y transportes, hacen impensable asumir el elemento de la espontaneidad. Como mínimo, este pueblo debía de estar al corriente de la llegada de Llerena para que su rey los convocara con antelación en fecha, lugar y hora. Según la bibliografía colonial, Llerena llega a Corisco el 14 de marzo de 1843. Un día después (las 12 de la mañana) rubrica los tratados con Bonkoro, “quien iba acompañado de todos los cabezas de familia de los reinos mohoma, kombes, bapucus, mazongos, nvicos, balengues y bengas...”. Incluso se afirma que Bonkoro y sus acompañantes llegaron a solicitar la nacionalidad española, que les fue otorgada mediante el respectivo documento.20 ¿Por aquellas fechas estos pueblos estaban en condiciones de solicitar una nacionalidad diferente a la suya? ¿De renunciar a ser ndowe, bubi o fang? ¿entendían acaso qué era el cambio de nacionalidad o tener una doble?. En cualquier caso, cualquiera que conozca las distancias por ejemplo de río Campo (jurisdicción de los iyasa y buikos) a Corisco, comprenderá que se trata de una trascripción distorsionada de la realidad. Se necesitó tiempo para que el rey Bonkoro convocara a los representantes de las diferentes familias ndowe y consensuar con todos, como era costumbre en la monarquía ndowe, los términos del pacto. Parece más creíble sostener que el acto del 15 de marzo (1843) era la culminación de unas negociaciones iniciadas tiempo atrás. De hecho la bibliografía oral ndowe asegura que las conversaciones con los españoles en su fase determinante se llevaron a cabo en un periodo de seis lunas, equivalentes a seis meses, y que culminaron con estos tres aspectos básicos:

En primer lugar, la cesión se estipuló por tiempo limitado. El tratado recogía, además de las islas de Corisco y Elobeyes, un territorio de aproximadamente 8.480 km/2: “que va desde el Río Etembo (Río Campo) por el norte al Río Muni, desde la costa a unos 70 km al interior, en una franja de profundidad media de 40 km...” (Augusto Iyanga 1992). Estos territorios constituirán posteriormente la provincia del litoral. Servirán también como frontera con los fang, en virtud de los acuerdos de 1885 y según la distribución de Hernández Pacheco a propuesta de la administración colonial. El Tratado reconocía la posibilidad de posteriores acuerdos en aquellos territorios, también habitados por los ndowe, cuyos respectivos representantes no pudieron asistir al primer acto de cesión de territorios de marzo de 1843. En base a esta cláusula, se negociaron con la Sociedad Africanista entre 1884–86 las nuevas adjudicaciones de aproximadamente 10.160 km/221.

Los acuerdos se cerraron bajo la sombra del Igombegombe un arbusto típico en los poblados ndowe22. Bajo la sombra de este árbol (la Casa del Parlamento Ndowe) se celebraban los actos públicos, acontecimientos culturales y cívicos. Este fue el espacio en que se sellaron los acuerdos entre los ndowe y los españoles. Para determinar la duración de los acuerdos se ató a este arbusto una cadena. Era la rúbrica del acuerdo. El pueblo ndowe recuperaría su soberanía o se renegociaría otro Tratado cuando se rompiera dicha cadena. Asimismo, la temporalidad estaba condicionada por su ratificación por parte de los sucesivos gobernadores españoles en la región. Le correspondía a España comunicar a las demás potencias coloniales estos acuerdos y sus límites territoriales. Mientras tanto España explotaría los recursos de la región, a cambio de favorecer el desarrollo económico del País del Muni; proporcionar a la nación ndowe la protección necesaria contra agresiones externas y formar a sus habitantes en el manejo y gestión de los útiles occidentales. Este extremo permitirá más tarde que algunos ndowe recibieran formación en el extranjero. Entre ellos el hijo de Bonkoro II (Ukambala) que fue educado en la península e incorporado más tarde en la marina española, la que sirvió en aguas europeas y americanas.

El segundo aspecto del acuerdo se refería a que el rey Bonkoro y sucesivos, a los efectos de su pueblo, continuarán siendo reyes. Sus leyes y costumbres seguirán siendo válidas para la organización socio-política de su pueblo, mientras no colisionen con los intereses comerciales españoles en la zona. Como consecuencia de esta cláusula, y a los efectos puramente coloniales, se le extiende a Bonkoro un documento de reconocimiento (que no de nombramiento) de su autoridad como rey (Mpôlo). Pues para su pueblo era Mpôlo, o sea rey, como sus antecesores y sucesores. Hay que aclarar en este sentido que el término “Mpôlô” o “Upôlô en ndowe significa rey o jefe según el contexto y área de influencia. Esta doble interpretación ha sido equivocadamente utilizada por la colonización para referirse a Bonkoro y sucesores unas veces como jefe y en otras como rey.

El tercer punto del acuerdo hacía referencia a la independencia del país del Muni, que por otra parte deberá seguir conservando su denominación. Es decir, de las posesiones que pertenecían o pudieran pertenecer en un futuro a España en la región, en alusión a sus acuerdos con Portugal y su voluntad de mayores anexiones a partir del país del Muni por el interior.

Mientras que para Bonkoro eran suficientes los términos del pacto, Llerena y la metrópoli, que controlaban la evolución de los acontecimientos, tenían otros propósitos. Sellaron el tratado, redactaron la historia a su manera y traicionaron lo que para ellos era un simple acto de sumisión del reino de Bonkoro, a cambio de aguardiente, cigarros puros y tabaco en hojas. Nunca hasta entonces unas tierras habían costado tan poco. Ya se sabe: la historia la escribe el vencedor. Los acuerdos con España respondían a una voluntad política de Bonkoro: el pueblo ndowe agotado y disperso por la esclavitud y las guerras necesitaba algún apoyo para reconstruir su nación. “España debe reparar su compromiso con nuestra nación”, afirmó un político ndowe en tiempos de autonomía. Este malestar ya lo reflejó el rey Uganda en uno de sus manuscritos (1959) cuando, lamentando las estratagemas españolas, llegó a afirmar: “Mpôlo Bañe (Bonkoro) pudo haber llegado a un acuerdo con los franceses, ingleses o alemanes que también visitaron nuestros dominios y los pretendían, pero España y los españoles le despertaban más simpatía y confianza. Eran los que más nos podían ayudar a proteger y desarrollar nuestro país. Ahora a penas conocemos las intenciones de sus Mepôlô porque ni tan siquiera responden a mis misivas...”23 Otra carga negativa como consecuencia de los tratados con los españoles, reconoció Uganda, es el hecho de haber debilitado aún más a los ndowe “sugiriéndonos negociar nuestro territorio con los fang”. Las reiteradas protestas de Uganda le costarían graves enfrentamientos con la administración colonial. Parte de la decadencia y la marginacion ndowe se debió precisamente a ello. Para empezar el auge económico de la región de Kogo y Mbini fue decayendo en beneficio de Bata y a otras demarcaciones del inte

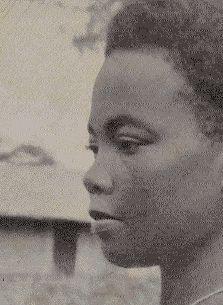

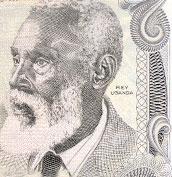

-El último rey ndowe de la etnia benga

rior. Luego siguió su exclusión paulatina en la administración y en los debates del modelo de estado que se estaba gestando.

El desconcierto en la trascripción colonial ha permitido que otros reproduzcan estos pactos con mayor despropósito si cabe: “en la parte continental, el comisario regio Juan José de Llerena había pactado en 1843 con el jefe benga de Corisco Bonkoro la cesión a España del pequeño archipiélago situado frente al estuario del Muni y la zona costera adyacente –Calatrava y Cabo San Juan–, a cambio de consolidarle en la jefatura y reunir bajo su mandato a todas las tribus ndowe de la región. De esta manera, Bonkoro I pasará a ser el rey bajo la protección de la corona

española...”24. Una vez más hay que rebatir buena parte de estas afirmaciones, porque la reconstrucción de nuestra historia nos obliga a ser objetivos. Silenciar determinadas verdades contraviene ese compromiso. Los acuerdos recogían una región más amplia. En eso coinciden toda las fuentes. Además, Bonkoro no pudo haber recibido el mandato de aglutinar a los ndowe porque todos reconocían su autoridad con anterioridad a la presencia española y estaban sometidos a ella. De hecho la misma bibliografía colonial (léase Iradier, por ejemplo) afirma que Bonkoro durante el acto de cesión de soberanía, iba acompañado de varios jefes playeros sobre los que ejercía una cierta autoridad. Confirma esta afirmación que todos ellos le rendían cierta pleitesía. De manera que Bonkoro era rey no sólo de un pequeño archipiélago sino de una extensa región, cuya soberanía era anterior a los acuerdos con Llerena y por lo tanto al hecho colonial. Su reinado se extendía por todo el país donde habitaban los ndowe porque era rey de los ndowe, como sus antecesores y sucesores hasta Uganda en 1960. Por otra parte, si la autoridad de Bonkoro se reducía sólo a Corisco como se quiere sostener, ¿cómo se explica que dichos acuerdos afectaran a los demás pueblos ndowe? El ndowe siempre fue monárquico25.

Los virreyes representaban al rey en cada una de las subdivisiones de la familia ndowe y en cada pueblo había un representante del virrey. Esta fue la organización socio–política del pueblo ndowe de la que el colonialismo, lejos de proteger según los pactos, se encargó más bien de destruir.26

El comisario regio Guillemar de Aragón (18 de febrero 1846) ratifica de nuevo estos acuerdos con Bonkoro II (sucesor de Bonkoro I) y emite un comunicado a las autoridades francesas en Gabón informándoles sobre los límites territoriales de estas posesiones. Según el cual, “el litoral de la Guinea Continental española comprende la costa de Río Campo hacia el sur, la bahía de Corisco con sus ríos Muni y Munda y todas aquellas tierras de los bengas que reconocían la autoridad y supremacía del rey Bonkoro”. En julio de 1858 los acuerdos Bonkoro–Llerena son ratificados una vez más por el gobernador Carlos Chacón concediendo a Bonkoro II un acta de reconocimiento por la cual los territorios bajo su mandato se extendían hasta río Campo, incluyendo toda la franja interior anteriormente reconocida por Llerena, admitiendo asimismo la legalidad y legitimidad de sus leyes en toda su jurisdicción. El último acto de estas características se llevó a cabo durante el reinado de Uganda con Faustino Ruiz González como Gobernador General (1948).

Diversas exploraciones y negociaciones posteriores desde 1884–88 por el interior del litoral y con las diferentes etnias (a través de la Sociedad de Africanistas y Colonialistas y con Iradier, Ossorio, Montes de Oca, Emilio Bonelli etc. como exploradores más destacados) permitieron a España disponer de una extensión territorial próxima a 200.000 kilómetros cuadrados. Estas anexiones correspondían a los dominios de ndowe y fang, más al interior. La frontera entre las dos etnias quedaría determinada a partir de los acuerdos ndowe-fang de 1885. Mediante los cuales la región o el país de los ndowe (incluyendo las islas de Corisco y Elobeyes) quedó dividida en tres grandes áreas de influencia o vice-reinados: a) Ekela Dja Mbengo con residencia en Mekolongo (actualmente Kogo) gobernaba toda la región del Muni y Munda hasta la costa en Cabo Esteras limitando por el interior con Evinayong. b) Ulato Dja Mbengo, su hermano, fijó su residencia en Río Benito, actual Mbini. Su mandato abarcaba toda la demarcación de Mbini y Bata hasta sus límites con el virey Bapuku Ngembi Dja Poto. c) La jurisdicción de Ngembi con residencia en Ukodi mua Bondele (Monte de Bata) abarcaba toda la costa, con límite en R ío Campo y por el interior llegaba a Niefang. Estos territorios corresponden con la región pactada con Llerena en 1843.27

Francia ya se había establecido en varias de estas poblaciones y no estaba dispuesta a ceder un ápice sus conquistas en beneficio de España. “¡Qué amargura para Ossorio, enviado por la Asociación de Africanistas para incorporar estas tierras a España, el ser testigo de esta afrenta en marzo de 1885 y escuchar de labios del comandante de este mismo cañonero, Rogey”: “Esta tierra, quieran ustedes o no y hagan lo que hagan, será de Francia”(Jaime Nosti 1942). “La Conferencia de Berlín fue el momento histórico más oportuno y más indicado para que el gobierno de Madrid hiciera prevalecer el inalienable derecho que a España asistía para su expansión en África. Pero nuestra diplomacia, hechura de la inepta política del régimen pasado, ni se preocupó lo más mínimo de nuestra colonia en Guinea, ni su miopía pudo ver que, dada la importancia enorme que en un futuro –que ya es hoy presente-tenían que adquirir las posesiones en África, no permitía la política del día que ninguna nación mirase con indiferencia las que poseía, si no quería verse postergada en el comercio universal que aspiraban todas las potencias. De haberlo hecho así, como se debía y estaba indicado, seguro es que a estas fechas el hinterland de nuestro territorio se extendería hasta el Ubangui por el Camerún y por parte de Nigeria ya que el Tratado de El Pardo nos daba pleno derecho a considerarnos dueños indiscutibles de toda esa zona...” (Julio Arija 1930).

Por aquellos tiempos, se miraba en España con indiferencia la expansión en África, hasta el extremo de que si nuestro representante en la Conferencia de Berlín hubiera defendido con tesón nuestros derechos

en el Golfo de Guinea, hoy España dispondría de un territorio diez veces mayor del que tenemos...” Olmo B, José 1944;123