En la oscuridad, conducir por Xiamen era como hacerlo por cualquier otra ciudad moderna, excepto que aquí eran más exuberantes en el alumbrado: la carretera estaba iluminada con líneas discontinuas de neón azul, y en lo alto de los edificios surgían carteles brillantes, algunos logotipos de corporaciones familiares y otros ilegibles para Zula.

Se detuvieron ante un flamante Hyatt no muy lejos del aeropuerto y dejaron a los dos pilotos. Luego siguieron hasta lo que ella interpretó como una carretera de circunvalación, ya que el agua quedaba siempre a su derecha, hasta que se encontraron en la mitad de lo que tenía que ser la parte más poblada y edificada de la isla. No tenía nada que envidiarle a Seattle.

El muelle a la derecha era una serie ininterrumpida de apartadas terminales de ferris de pasajeros. A la izquierda había una mezcla de edificios: algunos rascacielos flamantes, algunos hoteles y edificios de oficinas anteriores al milagro económico se alzaban diez o quince pisos, algunos solares vacíos en construcción, y unos cuantos parches tenaces de viejos edificios residenciales de tres a siete plantas.

Se desviaron de la carretera de circunvalación en un lugar que había sido diseñado recientemente. Una enorme puerta de acero se alzó, y bajaron a un aparcamiento bajo una torre de oficinas. Las plazas de aparcamiento no habían sido pintadas todavía, y la iluminación era temporal. Había herramientas y material de construcción apilado.

Las dos furgonetas habían ido detrás del Mercedes durante todo el trayecto. Un chino, vestido de manera informal, pero con gran autoridad aparente, se bajó del asiento trasero del Mercedes. Ivanov, que estaba sentado junto a él, bajó por el otro lado. El chino usó una tarjeta para llamar al ascensor. Mantuvo abierta la puerta mientras Ivanov, los siete asesores de seguridad, Zula, Peter y Csongor lo abordaban. Entonces entró, pasó la tarjeta, y pulsó el botón del piso 43. En total, el edificio parecía tener cincuenta plantas.

Estar en un ascensor con un puñado de desconocidos era un poco embarazoso incluso en las mejores circunstancias. Nunca más que ahora. Zula, y la mayoría de los demás, se quedaron mirando el panel de control, que era ostentosamente high-tech; encima había una pantalla electroluminiscente que se encendía con los números de las plantas que iban pasando y ocasionalmente mostraba también caracteres chinos, sincronizados con una exuberante voz femenina que pronunciaba frases enlatadas en mandarín.

La planta 43 tenía un vestíbulo razonablemente bonito, alicatado con piedra pulida de aspecto caro y equipado con cuartos de baños para hombres y mujeres. Aparte de eso, consistía en dos grandes suites de oficinas del mismo tamaño. La de la izquierda, según salían del ascensor, estaba por terminar. Los suelos eran de hormigón pelado. Los techos eran solo la parte inferior de la planta 44: placas de acero corrugado cubiertos de material esponjoso y sostenidos en amplios intervalos por enormes puntales en zigzag. La suite de la derecha parecía haber sido construida recientemente, pero no ocupada nunca. Puertas dobles de cristal esmerilado, en una pared de cristal esmerilado también, daban paso a una zona de recepción que contenía un escritorio empotrado pero ningún mueble. Más allá había un espacio despejado del tamaño aproximado de un campo de tenis, obviamente destinado a convertirse en un laberinto de cubículos. Por todo el perímetro había oficinas de paredes de cristal de diversos tamaños, cada una con una ventana. La mayor de todas era una sala de reuniones con una gran mesa incorporada y puñados de cables de red sin conectar colgando de sus ramales en el centro. Aparte de eso no había ningún mueble. El suelo estaba cubierto por una alfombra marrón grisácea, y el techo era una cuadrícula de paneles acústicos interrumpidos aquí y allí por apliques de luz y rejillas de ventilación.

Era, en otras palabras, el entorno de oficinas más perfectamente genérico que se podía imaginar.

—Piso franco —anunció Sokolov, e indicó por gestos que Zula, Peter y Csongor podrían desear ponerse cómodos en el centro del espacio despejado.

Ivanov se marchó en compañía del chino.

Tres de los asesores de seguridad se pusieron a trabajar trayendo toda la carga que había venido en el avión y habían cargado en las furgonetas. Les habían dado llaves de tarjeta para el ascensor y por eso podían ir y venir a su antojo.

Uno de ellos se apostó ante el mostrador de recepción, controlando así la entrada y la salida de la suite. En cuanto trajeron todo el cargamento, conectó las puertas de entrada con un candado de cable.

Otro entró en el servicio de caballeros, que estaba en el vestíbulo del ascensor, y al parecer se aseó lo mejor que pudo en el lavabo. Algunas de las bolsas que habían traído de abajo tenían petates y efectos personales. Seleccionó una de ellas y se la llevó a una oficina vacía, donde desplegó un saco de dormir y se tumbó y dejó de moverse. Dos de los que habían traído el cargamento lo imitaron en cuanto terminaron su tarea, mientras que el tercero, después de rebuscar un rato en las bolsas, repartió unos gruesos paquetes de plástico que resultaron ser raciones militares. Montó un hornillo portátil en el suelo, lo encendió, y empezó a calentar agua.

Sokolov y otro asesor de seguridad hicieron una exploración a conciencia de la planta 43. Empezaron subiéndose a la mesa de reuniones. El asesor le hizo estribo con las manos a Sokolov, permitiendo a su jefe colarse por una de las placas del techo y comenzar una exploración por el estrecho espacio superior. El techo en sí estaba hecho de débiles placas de aluminio, colgadas del verdadero techo por una red de cables, y era completamente incapaz de soportar el peso de una persona. No obstante, suponiendo que esta mitad del edificio fuera simétrica a la suite vacante de al lado, había pesados puntales de acero a intervalos regulares, formados por pesadas vigas en forma de T conectadas por varas de hierro en zigzag, y una persona razonablemente acrobática podía usarlas como asidero para ir avanzando sobre el techo. Zula, Peter y Csongor, sentados en el suelo y comiendo sus raciones en mitad del espacio vacío, oyeron los roces y golpes de Sokolov mientras se abría paso arriba, y lo oyeron dando golpecitos exploradores en las paredes que definían la frontera entre esta suite y el conjunto vestíbulo/cuartos de baño. La conclusión pareció ser que esas paredes se extendían hasta la parte inferior de la planta 44 y que de esta suite, por tanto, ni se podía escapar ni se podía abordar por el truco común a las películas de acción de moverse por debajo del techo. Con la misma intención, Zula echó un vistazo a las rejillas de ventilación y advirtió que eran demasiado pequeñas para que por ellas cupiera un cuerpo humano.

Aparentemente satisfecho de que no hubiera ninguna forma de colarse en el piso franco, Sokolov repartió las oficinas. Zula tuvo una para ella sola. Peter y Csongor tuvieron que compartir una cada uno con un asesor de seguridad.

—Tengo que ir al cuarto de baño —anunció Zula. Sokolov se levantó e hizo una especie de reverencia y la escoltó hasta el vestíbulo, donde el guardia deshizo el candado de cable y abrió las puertas. Sokolov entró en el servicio de señoras antes que Zula, se subió a la encimera, abrió una placa del techo y se asomó.

Al parecer no le gustó del todo lo que vio porque bajó con aspecto pensativo. Después de reflexionar unos instantes, se retiró a uno de los escusados, cerró la puerta, se sentó, y dijo:

—Muy bien, espero. ¡Adelante!

Ella entró en un escusado diferente y orinó. Pudo oír a Sokolov jugueteando con una PDA o algo por el estilo. Salió del escusado, se detuvo ante un lavabo, y se quitó la ropa. Usando una pastilla de jabón de su bolsa y un rollo de toallas de papel que le había dado Sokolov, se restregó a fondo. Luego (a la mierda, Sokolov estaba atrapado) se inclinó y se lavó el pelo. Tardó un rato por las dificultades que entrañaba enjuagarlo. Mientras terminaba dio un pequeño respingo, pues oyó voces masculinas, pero entonces advirtió que Sokolov había entablado comunicación por medio de algún tipo de sistema de walkie talkie.

El resultado de lavarse el pelo de esta forma iba a ser extremadamente encrespado, pero no tenía sentido preocuparse por eso. Un instinto ahora inútil le advirtió que si Peter le sacaba una foto al día siguiente, sería una imagen hilarante y embarazosa en Facebook. Se preguntó cuánto tiempo tendría que pasar sin colgar nada en Facebook antes de que ese silencio, en y de sí misma, advirtiera a sus amigos que pasaba algo. Entonces recordó que no le ayudaría absolutamente nada aunque se dieran cuenta de que algo iba mal.

Ese, comprendió, era el sentido de la capucha negra. El aeropuerto probablemente tenía cámaras de seguridad. Suponiendo que su familia y amigos pudieran lanzar un boletín de búsqueda por todo el mundo, las autoridades de Xiamen no podrían captar su rostro en sus imágenes de seguridad.

Se puso ropa limpia, se cepilló los dientes, recogió sus cosas, y le dijo a Sokolov que ya podía salir. Volvieron a la suite de oficinas. Volvieron a colocar el candado de cable tras ellos. Zula había advertido una puerta junto al vestíbulo del ascensor que probablemente conducía a una escalera de incendios, y se preguntó cuántos tramos podría bajar antes de que uno de los asesores de seguridad la alcanzara. Probablemente tenían práctica saltando por las barandillas, o alguna otra técnica para bajar escaleras que ella no conocía.

Peter había intentado convencerla para que recibiera clases de parkour en Seattle. Ojalá hubiera dicho que sí.

Sokolov extendió una mano, recordándole la situación de su oficina privada, y ella oyó la palabra «Gracias» salir de su boca antes de advertir lo estúpido que eso era.

La oficina tenía ventanas del suelo al techo con vistas tierra adentro, aunque si acercaba la cara al cristal podía mirar también hacia el agua. El edificio más cercano de altura comparable estaba a un kilómetro de distancia, y se le ocurrió que podría llamar la atención de alguien bailando desnuda delante de la ventana, o usando el interruptor de la luz para marcar un S-O-S en código morse. Sin embargo, como la oficina tenía una pared de cristal por la cara interna, cualquiera de esos intentos habrían sido obvios para los asesores de seguridad que tomaban café a unos metros de distancia.

Así que por ahora decidió intentar dormir en vez de pergeñar ningún plan de huida estilo Nancy Drew/Scooby Doo. Y para su sorpresa descubrió que Peter la despertaba poco después. Como de costumbre, no tenía idea de la hora que era, pero fuera había plena luz del día.

—Dentro de veinte minutos tenemos una reunión —dijo Peter.

Zula hizo otro viaje al cuarto de baño, bajo supervisión igual que antes. Mientras estaba delante del espejo, poniéndose una camiseta distinta, se vio un momento, y por algún motivo esto causó una irresistible oleada de pena y melancolía. Abrió los dos grifos, apoyó las manos en la encimera, puso su peso en ellas, y se permitió un sollozo que duró tal vez medio minuto.

Entonces se echó agua en la cara y anunció, a su propio reflejo:

—Adelante.

Sokolov había estado pensando mucho en esta locura: Qué era. Sus causas. Cuándo había empezado Ivanov a sufrirla. Si se había apoderado por completo de la mente de Ivanov o si iba y venía por rachas. De vez en cuando Ivanov parpadeaba y miraba a su alrededor con expresión sorprendida, casi infantil, como si una parte cuerda de su mente hubiera despertado, recuperado el control de su cuerpo y se encontrara en una situación causada, mientras estaba dormida, por la parte de Ivanov que estaba loca de remate.

Pero por otro lado Sokolov le debía la vida (su supervivencia en Afganistán, en Chechenia) a su capacidad para ver las cosas a través de los ojos del adversario, y en este caso eso significaba intentar meterse en los zapatos de Ivanov. Esta inversión de perspectiva no era siempre fácil. Con frecuencia había que trabajar con ella durante días, observando al otro, recopilando datos, incluso realizando pequeños experimentos para ver cómo el otro reaccionaba a las cosas. Sus hombres en Chechenia pensaban que él, Sokolov, estaba loco porque a veces había emprendido acciones que no tenían ningún sentido táctico, solo como forma de demostrar o rebatir una hipótesis sobre lo que estaban pensando los chechenos, qué querían, de qué tenían miedo.

Qué consideraban «normal».

Esto era siempre lo más difícil. Si sabías qué era normal para el enemigo, entonces todo se volvía más fácil: podías hacer que se quedaran dormidos dándoles de comer lo normal, y podías asustarlos de muerte dejando de ser normal. Pero normal para los afganos y los chechenos era tan distinto a lo que era normal para los rusos que un hombre como Sokolov tenía que esforzarse para establecer qué era.

Aplicado a la situación actual, la cuestión era: ¿Podía considerarse normal desviar grandes cantidades del fondo del obshchak para fletar un avión privado de Toronto a Seattle y de ahí a Xiamen para localizar y liquidar a una persona (probablemente un chaval) que había escrito un virus y había hecho rehenes unos cuantos archivos a cambio de 73 dólares?

Hasta que Sokolov despertó esa mañana en el piso franco y literalmente olió el café (pues el turno de día se había despertado a las seis y había empezado a prepararlo en el hornillo de campaña), no comprendió lo completamente jodido que estaba, lo interesante que se había vuelto la situación. Y entonces se sintió asombrado y avergonzado por haber dejado que los acontecimientos lo superaran tanto. Ivanov lo había derrotado en el juego de lo Normal. Subir a un avión y volar a alguna parte para hacer un trabajo: ¿Qué podía ser más normal que eso? Pero Ivanov no había compartido con él ninguna información sobre cómo entrar en el país. Ahora hombres que en teoría estaban bajo el control de Sokolov habían asesinado en Estados Unidos y estaban ilegalmente en China, y a merced de los gangsters locales o los funcionarios con los que Ivanov hubiera hecho un trato.

Aunque, para ser justos, esa gente estaba también a merced de Ivanov, porque no comprendían que Ivanov estaba loco Y cuando comprendieran que Ivanov no solo estaba loco, sino que viajaba en compañía de siete guerreros y tres hackers, empezarían a tener pesadillas sobre todas la consecuencias que les caerían encima si esta gente empezaba a hacer las cosas que tenían por costumbre.

¿Qué tipo de chorradas les había contado Ivanov? Probablemente que quería meter de contrabando en el país algunos artículos valiosos a través de la terminal para jets privados. Dos furgonetas de material. Caviar de contrabando o algo lo suficientemente caro para justificar el alquiler de un jet privado.

No. Prostitutas. Prostitutas especializadas de alto standing. Eso era lo que debía de haberles dicho.

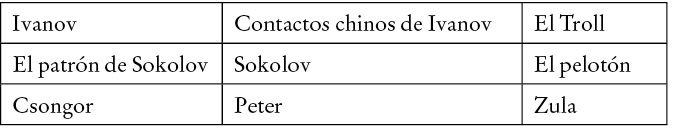

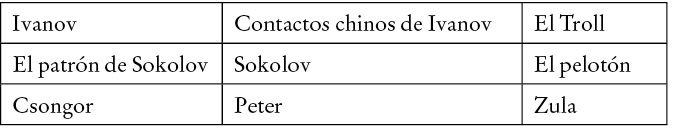

La oficina en la que estaba durmiendo Sokolov tenía una pizarra blanca montada en la pared, y se le antojó levantarse y empezar a dibujar un diagrama de la situación. Sería un diagrama complicado. Por fortuna, no había rotuladores disponibles; dibujar diagramas probablemente no era buena idea. Tenía que guardarlo todo en la cabeza. Se quedó allí tumbado, oliendo el café y mirando las placas del techo. Había nueve, una cuadrícula de tres por tres, ocupando la mayor parte del techo de la oficina. Se asigno a sí mismo la central. El resto de la cuadrícula quedó así:

El esquema no cobró existencia sin algunas iteraciones, algunos intentos fallidos. Wallace, por ejemplo, y la mano de obra local que Ivanov había convocado en Seattle. El tío de Zula. No merecía la pena pensar en ninguno de ellos ahora.

Así que revisó el esquema evaluando cada parte por turnos.

Ivanov: Sokolov deseó poder contactar con la Vikipedya y aprender sobre embolias. También sobre ciertos medicamentos que había visto entre los efectos personales de Ivanov, cuyos nombres había memorizado. Sabía que el uso de Internet en China estaba controlado por la OSP, la Oficina de Seguridad Pública, y se preguntó si el mero hecho de acceder a la Vikipedya y no a la Wikipedia causaría que una chincheta roja, o su moderno equivalente digital, apareciera clavada en el mapa del cuartel local de la OSP como forma de decir: «Aquí hay rusos.» ¿Cuántos rusos había en Xiamen legítimamente, es decir, con visados? Probablemente no muchos, así que si la chincheta roja aparecía en una parte inesperada de la ciudad, podría causar problemas. Pavel Pavlovich, uno de sus compañeros de pelotón en Afganistán, recibió metralla de mortero en la frente, le entró en el cerebro y al parecer se recuperó; pero después su personalidad fue distinta: parecía un poco loco, incapaz de controlar ciertos impulsos, y después de un lamentable incidente con una granada, lo enviaron a casa. Sokolov estaba desarrollando la teoría de que Ivanov tenía la tensión alta (una teoría que podría confirmarse fácilmente si pudiera buscar los nombres de esos medicamentos) y que últimamente había empeorado por los problemas en los que se había metido con el obshchak. Cuando recibió la llamada telefónica de Csongor, alertándole de la inconsistencia de la historia de Wallace, su presión sanguínea, ya alta, se disparó y (según su teoría) había sufrido una pequeña embolia que lo había dañado del mismo modo que la metralla dañó al pobre Pavel Pavlovich. En el vuelo de Toronto a Seattle, Ivanov había dormido casi todo el rato, y Sokolov, al mirarlo, pensó que parecía hundido, dañado, exhausto. Pero cuando estaba despierto, era un demonio.

Los contactos chinos de Ivanov: Probablemente ya no eran relevantes, pero se merecían una placa del techo propia porque eran misteriosos. ¿Habían dispuesto simplemente que Ivanov pasara esas dos furgonetas por los controles de seguridad y luego se habían olvidado de él, para dedicarse a otras actividades corruptas? ¿O estaban ahora prestando activamente atención a Ivanov y su equipo, preocupándose por Ivanov? Porque si aquellos chinos sin rostro ni nombre estaban preocupados por Ivanov, entonces pronto tendrían mucho de lo que preocuparse; y si se preocupaban lo suficiente, podría haber algún intento de liquidar a Ivanov y todos los que lo acompañaban. Como Sokolov no sabía nada de cómo Ivanov había manejado todo esto, parecía que había poco que pudiera hacer aparte de asegurare de que sus actividades no llamaran la atención el mayor tiempo posible. La propia extrañeza de su misión sería enormemente valiosa en ese aspecto. Hablando de lo cual…

El Troll: No había nada de lo que preocuparse por él, ya que era casi con toda certeza solo un adolescente solitario que trabajaba desde su cuarto, y por eso su placa del techo era más bien un lugar donde colocar las preguntas y los problemas relacionados con el Troll; por ejemplo, ¿qué demonios podrían hacer cuando lo encontraran? Quizás incluso más preocupante: ¿Qué harían si no podían encontrarlo?

El patrón de Sokolov: Sokolov trabajaba para una empresa de seguridad con sede en las afueras de San Petersburgo, con discretas sucursales en Toronto, Nueva York, y Londres, que derivaba gran parte de sus ingresos de trabajar para gente como Ivanov. Como en cualquier negocio, la satisfacción del cliente era de importancia absoluta. Normalmente esto significaba hacer lo que te pedía el cliente que te asignaban. Al menos en teoría tendría que haber excepciones en las reglas para los clientes con lesiones cerebrales. Pero, para mantener las cosas simples, los fundadores de la compañía, todos mandos retirados de los Spetsnaz, habían continuado la cadena de mando, cultura, y tradiciones de la unidad militar donde habían construido sus carreras y de la que contrataban a la mayoría de sus empleados. Saltarse al jefe era algo que no estaba bien visto y que podía causarle a Sokolov tristes repercusiones. Podría descubrir a las malas, por ejemplo, que Ivanov no estaba loco sino que cumplía órdenes directas de las alturas. Si era así, la misión (fuera la que demonios fuese) era importante, y joderla solo le causaría más problemas a Sokolov.

Sokolov: Había aceptado este trabajo porque pensaba que sería sencillo y fácil comparado con la vida militar en activo. Hasta hacía poco no se había equivocado. Exactamente por ese motivo se había sentido algo aburrido. Ahora distaba mucho de sentirse aburrido, pero sentía gran parte del mismo estrés que le había hecho retirarse del servicio activo. ¿Era posible encontrar un puesto en la vida con el nivel justo de interés? ¿Era posible ser normal sin ser el títere de alguien?

El pelotón: Sokolov había trabajado con la mayoría de ellos antes, y ejecutaban sus órdenes de manera profesional y sin hacer preguntas. Aunque a veces circulaban rumores de que las alturas colocaban un espía en las unidades, que les informaba a través de un canal secundario, cosa que podía ser especialmente cierta en situaciones muy extrañas como esta. Los había convocado con muy poco tiempo de antelación y había sido incapaz de proporcionar ninguna explicación de adónde iban y cuál podía ser la misión.

Csongor: La menor de las preocupaciones de Sokolov. Obviamente el húngaro no quería estar aquí, pero conocía las reglas del juego, llevaba mucho tiempo relacionándose con Ivanov, y sería dócil mientras creyera que podía salir de la situación con vida.

Peter: Sokolov estaba seguro al cien por cien de que tarde o temprano Peter haría algo estúpido y causaría enormes problemas. Lo haría porque se creía listo y porque solo pensaba en sí mismo. Sería más seguro llevarlo fuera y pegarle un tiro, pero librarse del cadáver sería difícil y el shock probablemente perturbaría el equilibrio de Zula.

Zula: La única persona de aquí con quien Sokolov podría tratar de forma productiva. «Productiva» era la palabra clave en tanto ella parecía alguien que podía hacer algo no completamente predecible y que el propio Sokolov no pudiera hacer.

También era un problema de grandes proporciones en cuanto Ivanov casi con toda seguridad querría liquidarla, y ella era la única persona en esta metedura de pata que no se lo merecía. Hacerle la guerra a sus enemigos había sido la costumbre y la profesión de Sokolov desde hacía mucho tiempo, pero ser caballero con todos los demás era un principio básico para mantenerte íntegro como humano y como hombre. Siempre le había preocupado verse envuelto en una situación como esta. No le había sucedido nunca, hasta ahora.

Se sirvió un café y entró en la sala de reuniones antes de que llegara nadie más. Se pasó un rato mirando por la ventana, apreciando el campo de batalla.

Desde esta posición no parecía demasiado distinto a otros lugares: solo más abarrotado. La humedad y el smog hacían que edificios que estaban solo a unas manzanas de distancia estuvieran rodeados de bruma, como pinturas mate en segundo plano de una vieja película soviética, acrecentando la impresión de que todo estaba más lejos de lo que estaba en realidad. Eso hacía difícil calcular hasta dónde se extendía la ciudad. El clima caluroso y húmedo era inconveniente, ya que limitaba las cosas que se podían llevar en la ropa, o de otro modo te veías sospechosamente cargado. Sin embargo, esto no sería ningún problema hasta que se dispusieran a liquidar al Troll, y según lo que Zula, Peter y Csongor habían dicho en el avión, no tendrían esa información hasta al menos dentro de unos cuantos días.

Este edificio estaba situado en la parte que daba al interior de la isla de la avenida de seis carriles que se extendía junto a la costa. Al otro lado de esa avenida había una arcada de terminales de ferris que se extendía durante al menos un kilómetro, frente a un canal de agua tan bullicioso como el que más. Como había estado examinando mapas, sabía que este cuerpo de agua era un estrecho que separaba Xiamen de una isla más pequeña situada a unos mil metros de distancia, pero era imposible no considerarlo un río: un río poderoso como el Volga o el Danubio. Pero los muelles estaban conectados a las terminales por pasarelas móviles, confirmando que el agua era salada y que subía y bajaba las mareas. Surcando el estrecho había un tráfico sorprendentemente denso y variado, desde esquifes a cargueros, pero dominados por dos tipos de navío: gruesos ferris de pasajeros de dos cubiertas, y un tipo de barco que Sokolov no había visto antes pero que evidentemente era el navío de trabajo tradicional de estas aguas: un barco abierto de cubierta plana que se alzaba poco más de un metro sobre la línea del agua, recubierto en ambos costados por neumáticos viejos, de unos diez metros de eslora, con una pequeña cabina, hacia la popa, que protegía el motor, los mandos, y el operario. Había tantos en algunas zonas que era asombroso que pudieran moverse, y cada uno transportaba algo diferente: pasajeros, un bidón de lubricante, un palé de carga envuelta, una nevera repleta de hielo y pescado. Entrecruzándose y serpenteando entre estos barcos más grandes y lentos había lanchas rápidas que llevaban pasajeros con chalecos de color naranja: rápidos taxis acuáticos para los pudientes, supuso. Algunos cruzaban directamente el estrecho hacia la islita, que era empinada y verde y parecía formada principalmente por parques y casitas. Obviamente era más antigua y más acomodada que los barrios que Sokolov podía ver extendiéndose hacia Xiamen en todas las direcciones, difíciles de distinguir a través de la bruma, pero mucho más reciamente construidos.

Todo lo cual era inusitado y pintoresco pero probablemente no tenía ninguna relación directa con la misión. Sokolov dedicó su atención al cordón de edificios como este que se alzaban en el lado interior de la gran avenida. Había unos cuantos rascacielos modernos de cristales azules, y algunas obras donde se estaban levantando otros nuevos. Pero al menos la mitad de la fachada estaba ocupada por edificios de una cosecha más antigua, con logotipos de hoteles y cadenas de restaurantes occidentales. Directamente bajo ellos había un edificio de una docena de plantas con un enorme cartel de KFC en lo alto. La entrada estaba repleta de taxis, lo que hizo pensar a Sokolov que debía de tratarse de un hotel, probablemente no para los occidentales sino para los viajantes chinos. Daba a un cruce. En el centro había una glorieta con semáforos, pero aparte de esto, era solo una hectárea de acera que (como resultaba obvio desde el punto de vista de Sokolov) había sido levantada una y otra vez para instalar cables y volver a ser pavimentada. Mostraba un firme fluir de taxis, autobuses, ciclomotores, el ocasional Lexus o Mercedes. Al otro lado del cruce había un edificio en curva con un cartel panorámico, pintorescas fotos de modelos y botellas de licor, oficinas que asomaban a la calle, su naturaleza imposible de adivinar ya que no tenían nada escrito en inglés en sus carteles. Los arquitectos de estos edificios habían dedicado una enorme cantidad de atención a los mástiles de las antenas de los tejados, que eran mucho más grandes y gruesas y anchas de lo que realmente era necesario por puros motivos de ingeniería. Debían de haberse formado en la Unión Soviética y empapado en la mentalidad estatalita de mediados del siglo XX de que un edificio sin un radiotransmisor era como un acorazado sin cañones. Ahora era ya una tecnología y un motivo largamente olvidados pero conservados en la arquitectura igual que las agujas de las iglesias. Lo que realmente importaba para la misión en curso no eran los transmisores de radio. Era aquella estrambótica red de tajos en la acerca que cubrían las calles de abajo, donde habían trazado Internet.

Siguió viendo canchas de baloncesto y advirtió que, desde donde estaba, podía ver cuatro, todas nuevas y bien cuidadas.

En zonas despejadas aquí y allí vio a gente ejecutando movimientos lentos y formales, y entonces recordó que a los chinos les gustaba hacer ejercicios de calistenia.

No muy lejos, una amplia calle se apartaba de la costa durante al menos dos kilómetros. Estaba flanqueada por escaparates de caro aspecto oriental. Se extendía por un terreno liso como una tabla, pero a su derecha, a un kilómetro aproximadamente, bloques de piedra gris se alzaban del suelo, albergando copetes y bosquecillos de oscura vegetación verde. Restos de antiguas fortificaciones, empinadas y cubiertas de hiedra, estaban injertadas en la roca, y de ellos crecían nuevos edificios.

Estas partes de la ciudad (las terminales de los ferris, los rascacielos y futuros rascacielos, los edificios altos de otra generación, las canchas de baloncesto, la calle comercial, los macizos de piedra) eran los detalles especiales. En total, sumaban tal vez un veinticinco por ciento del área de la ciudad. El resto era todo igual: una confusa extensión de edificios apretujados, de cuatro o cinco pisos de altura, a menudo con tejados azules (¿por qué azules?) construidos en un laberinto de calles tan estrechas que, en general, no podía ver la acera, pero tuvo que dar por hecho, por la pauta de grietas entre los edificios, que las calles debían existir. En los raros lugares donde esas calles se alineaban con su línea de visión, permitiéndole ver hasta el fondo, parecían estar pavimentadas no con asfalto sino con seres humanos en movimiento, y vehículos atrapados en el mar de gente.

Estaba seguro de que el Troll vivía en un barrio muy parecido a estos. Tenía que saber cómo era para moverse y luchar en un lugar así. Su pensamiento inicial fue: «Más parecido a Grozny que a Jalalabad», pero tendría que hacerlo mucho mejor que eso. Ni siquiera sabía, por ejemplo, si Xiamen tenía algún tipo de sistema de transporte subterráneo que pudiera aprovechar.

Un leve zumbido le alertó de que se acercaba equipaje con ruedas. Se volvió para ver a Ivanov acercándose desde el vestíbulo del ascensor, tirando de una maleta negra con ruedecillas. Uno de los miembros del escuadrón se levantó de un salto y se ofreció a ayudarlo, pero Ivanov lo apartó con un gesto y se encaminó directamente hacia la sala de reuniones. Sokolov le abrió la puerta. Ivanov entró sin detenerse, alzó la maleta, y la dejó caer sobre la mesa.

—Puedes abrirlo.

Sokolov descorrió la cremallera del bolsillo superior y abrió la maleta. Estaba toda llena de billetes de color magenta.

—Nuestro obshchak —bromeó Ivanov. Al menos Ivanov esperó que estuviera bromeando.

Todos los billetes eran del mismo valor: 100 yuanes. Estaban impresos en una fea mezcla de rojos purpúreos, y todos tenían el retrato del joven Mao Zedong. Ninguno de los billetes estaba suelto: todos estaban agrupados en bultos de diversos tamaños. Sokolov cogió uno pequeño.

—Ridículo país —dijo Ivanov—. Cien es el valor más alto. ¿Sabes cuánto es? Catorce dólares. No imprimen nada mayor porque si lo hicieran se falsificaría al instante. Por eso cambiar el dinero es un problema enorme. Ya estoy cansado.

El paquetito estaba compuesto por nueve billetes de 100 yuanes, con un décimo envolviéndolos.

—Así que esto es el equivalente local a un billete de cien dólares —dijo Ivanov.

Sokolov lo dejó en su sitio, rebuscó en la maleta, y sacó un fajo de billetes que tenían las proporciones aproximadas de un ladrillo. Miró intrigado a Ivanov.

Ivanov se encogió de hombros.

—Diez mil dólares o así —entonces agitó un dedo ante Sokolov—. Pero recuerda: ¡El dinero abre todas las puertas en China!

—¿Cómo lo transportan? —preguntó Sokolov, asombrado.

—En monederos.

Sokolov guardó el ladrillo.

—¿Cuáles son las órdenes? —preguntó.

—Trae aquí a los hackers y preparad un plan para encontrar al Troll.

—Han estado hablando del tema —dijo Sokolov—. Quieren salir a la ciudad. Patear las calles —dijo la expresión en inglés.

—¿Crearán problemas? ¿Intentarán escapar?

—Peter podría.

—Deja siempre a uno aquí para asegurarnos.

—Y ese no puede ser Csongor —dijo Sokolov—. Ya que en realidad no lo conocen.

—Entonces o Peter o Zula se quedan siempre aquí. A menos…

—Zula no creará problemas si sabe que Peter es rehén —empezó a decir Sokolov—. Sin embargo, si la situación se invierte…

—¡Lo sabía! —Ivanov golpeó la mesa y su cara se puso roja. Para él, la vaga sospecha de Sokolov de que Peter podría ser el tipo de hombre capaz de traicionar a Zula era lo mismo que tener un vídeo de él en YouTube donde lo estaba haciendo. Parecía dispuesto a matar a Peter en el acto. Sokolov, por su parte, se sintió satisfecho de que Ivanov confiara en sus intuiciones de esta manera, pero no podía dejar de preguntarse si habría juzgado injustamente a Peter.

—Es solo una suposición mía —dijo.

—¡No, tienes razón! Peter se queda aquí. Zula saldrá con Csongor. Y envía a dos hombres con ellos en todo momento.

—Señor, pido permiso para ir yo solo con ellos.

—¿Por qué?

—Porque no he visto nada más de la ciudad excepto lo que se ve desde esta ventana.

—Bien. Buena idea. Sal y descubre cosas de este lugar. Verás más de lo que quieres ver, eso te lo aseguro.

Sokolov se volvió hacia la ventana. Los hackers, como los llamaba Ivanov, estaban esperando fuera. Indicó con un movimiento de la cabeza que podían entrar.

Csongor, Zula y Peter entraron en la habitación y se quedaron de pie al otro lado de la mesa, frente a Ivanov, fingiendo no haber visto la bolsa llena de billetes. Ivanov les habló en inglés.

—Han pasado mucho tiempo durmiendo, volando, durmiendo. Es fácil olvidar la naturaleza de la misión. ¿Recuerdan cuál es la misión?

—Descubrir quién es el Troll —dijo Peter.

Ivanov lo miró como si hubiera hecho algo profundamente ofensivo. Y en verdad, no había nada que Peter pudiera haber dicho que lo hubiera ayudado.

—¡Encuentren al hijo de puta que me ha jodido! —gritó Ivanov, tan fuerte que podían haberlo oído en Vladivostok.

Dejó que el grito resonara en sus oídos unos instantes. Los hackers se arrugaron físicamente, como pasas.

—¡Tienen que patear las calles! —ordenó Ivanov.

Peter se volvió a mirar a Sokolov.

—¡Míreme a mí! —gritó Ivanov.

—Sí, señor —dijo Peter—. Sí. Tenemos que recorrer la ciudad, conectar con Internet en diversos sitios, comprobar las direcciones IP…

—¿Y enviar llamadas de socorro a mamá? —inquirió Ivanov.

El rostro de Peter estaba rojo desde el principio, pero ahora se volvió más rojo todavía.

—Usted se queda aquí —dijo Ivanov—. A ayudar a trazar un mapa o lo que sea —miró a Zula—. Hermosa Zula, usted patea las calles en compañía de Csongor —volvió su atención hacia Csongor—. Csongor, tú eres la única persona que toca un ordenador —agitó un dedo—. Nada de e-mail, ni de Facebook, ni de Twitter. ¡Y si hay otras cosas de las que no haya oído hablar todavía… tampoco!

—¿Y si tenemos que entrar en el mundo de T’Rain? —preguntó Csongor, en ruso.

Ivanov respondió en inglés:

—Única excepción a la regla: Zula puede jugar a T’Rain si es necesario. Csongor, Sokolov vigilará con atención, para asegurarse de que no pasa nada raro.

Zula y Csongor asintieron.

Ivanov se volvió a medias y extendió una mano hacia Sokolov.

—Sokolov estará presente en todo momento para protegerlos de cualquier daño y asegurarse de que se cumplan las normas. Si las normas se quiebran de forma seria, si Zula va al tocador y no vuelve, cualquier otro problema, entonces tendré una conversación enormemente seria con la Raíz de Todos los Males aquí presente.

Extendió las manos hacia Peter con un gesto cuya conclusión natural habría sido el estrangulamiento.

Todos asintieron.

—Vayan a patear las calles.

Rebuscó en la bolsa, sacó tantos fajos de billetes como pudo coger con una sola mano, y los deslizó por la mesa hacia Sokolov.

—Excepto para Peter. Usted —señaló a Peter como si en la habitación hubiera más de una persona de ese nombre—. Quédese para una breve conversación.

Sokolov recogió el dinero, retrocedió hasta la puerta y la abrió para que Zula y Csongor salieran de la sala. Nadie quiso mirar a Peter, que se había vuelto una visión casi insoportable tan solo por su postura: los hombros encogidos, el cuerpo temblando, la nuca rojo brillante. Sokolov se sintió favorablemente impresionado porque todavía no se había cagado en los pantalones. Los hombres siempre hacían chistes soeces acerca de la gente que se meaba encima de miedo, pero en la experiencia de Sokolov, cagarse en los pantalones era más común si se trataba de una cuestión de estrés emocional extremo. Mearse encima era completamente improductivo y sugería un colapso total del control elemental. Cagarse en los pantalones, por otro lado, vaciaba las entrañas y por tanto hacía que hubiera más sangre disponible para el cerebro y los grandes grupos de músculos que de otro modo se habría dedicado a la actividad de prioridad inferior de hacer la digestión. Sokolov podría haber perdonado a Peter por cagarse en los pantalones, pero si se hubiera meado encima, entonces habría sido realmente necesario deshacerse de él. En cualquier caso, Peter no había hecho ninguna de las dos cosas todavía.

Sin embargo, un minuto o dos más tarde, después de que se hubieran reunido cerca de la zona de recepción con sus botellas de agua y sus raciones para el día, Sokolov advirtió que Zula (que había mantenido una expresión impasible casi todo el tiempo) miraba con preocupación a través de la puerta de cristal de la sala de reuniones, donde Peter estaba siendo procesado, o algo parecido, por Ivanov.

No obstante, algo había cambiado. Ivanov seguía gesticulando, pero en vez de dar golpes en la mesa y hacer gestos de estrangulamiento, sus manos hacían pequeños gestos de corte sobre la mesa, esbozando círculos concéntricos, extendiéndose hacia la ciudad más allá de la ventana y reuniendo cosas imaginarias y vertiéndolas sobre la mesa. Peter asentía e incluso movía la boca de vez en cuando.

Peter estaba interesado.

—No hay problema —dijo Sokolov—. Ahora trabaja para Ivanov.

Ivanov se había ofrecido a alquilarles un coche con conductor, pero Sokolov pensaba que aprenderían más usando taxis. Bajaron en el ascensor hasta el aparcamiento, encontraron una salida de emergencia, subieron por una escalera de hormigón sin ventanas, y salieron a una calle de jardines. Rodeaban el edificio hasta la avenida de la costa. Sokolov se dio media vuelta y sacó con el móvil una foto del edificio del que acababan de salir. Más tarde, cuando quisiera volver al piso franco, podría mostrárselo al taxista. Ya estaban transpirando libremente, o tal vez era solo la humedad que se condensaba en su piel artificialmente enfriada. Sokolov había adquirido una chaqueta en una tienda del aeropuerto en Vladivostok, y ahora se la quitó, la dobló, y la metió en la mochila encima de los billetes magenta.

Los taxistas que abarrotaban y esperaban en la plaza ante el hotel rematado por el cartel de KFC se sintieron confundidos y casi indignados por la forma en que los tres occidentales parecieron teleportarse en esta esquina normalmente poco frecuentada. Estaba claro que su costumbre era estar ojo avizor en busca de todos los sitios de donde pudiera aparecer un posible cliente. Los occidentales a pie, inadvertidos y sin abordar eran una afrenta al orden cívico como las bocas de riego abiertas y las estruendosas alarmas de los coches. Sokolov tenía la sensación de que la próxima vez que salieran por aquella salida de emergencia, habría al menos un taxi esperándolos. No fue una buena sensación.

Sacó fotos de la plaza y el hotel. De manera ostensible. En realidad, naturalmente, lo que estaba haciendo era usar el visor de su teléfono para mirar a todos los chinos que los estaban mirando.

Sokolov nunca había sido espía per se, pero había recibido un poco de formación en espionaje básico como parte de su pase al comercio privado. Se suponía que los espías tenían un fuerte sentido de la intuición respecto a cuándo habían sido localizados o alguien los estaba mirando. O al menos esas eran las chorradas que a los formadores de espías les gustaba decirles a sus alumnos. Si era verdad, entonces ningún espía occidental podría tolerar ni siquiera unos pocos segundos de exposición en una calle china, ya que ese sentido interno estaría disparando alarmas continuamente, y en modo alguno serían falsas alarmas. Si se hubieran disfrazado con ropas de payaso, se hubieran colocado luces giratorias en la frente y hubieran salido corriendo hacia el tráfico disparando ametralladoras al aire, no habrían atraído un escrutinio más intenso e inmediato que lo que lo hacían simplemente al entrar en este espacio público siendo personas que no pertenecían a la etnia china. Sokolov solo pudo reírse. No había pensado que fuera a ser así, simplemente porque Xiamen tenía una larga historia de contactos con el mundo exterior.

Por supuesto, sería así en todas partes. No eran simplemente advertidos. Eran famosos.

Y, como lo hacía todo en el asiento trasero de un coche con los cristales tintados, Ivanov no comprendía estas realidades. Sokolov nunca podría explicarle la dificultad de hacer nada con discreción en esta ciudad.

—Al hotel. Usen Internet —dijo Sokolov. Rechazando las propuestas de los taxistas, caminaron por el borde de la plaza hasta el hotel, dejando en su estela a un centenar de ciudadanos chinos corrientes que se detuvieron a verlos pasar. Una buena porción de ellos tenía literalmente la boca abierta. Sokolov, decidido a no mirarlos a los ojos, miró a otras cosas y contó ocho cámaras de seguridad… que pudiera ver.

Observados desde diversas distancias por al menos seis miembros uniformados de las fuerzas de seguridad, subieron los escalones del hotel. Dos docenas de taxistas, sentados fuera en sus vehículos, observaban cada movimiento a través de las puertas de cristal del hotel, por si cambiaban de opinión y volvían a salir.

Como Sokolov había esperado, la mayor parte de la clientela del hotel era china, y por eso su grupito siguió siendo inspeccionado mientras se detenían vacilantes en el vestíbulo. Había imaginado que podrían sentarse en algunos cómodos sillones y pedir té y echarle un vistazo a los periódicos. Pero este vestíbulo no era de ese tipo. En vez de ponerse en evidencia, Sokolov condujo a los otros dos directamente a los ascensores y pulsó el botón con la imagen del Coronel Sanders al lado. Un minuto después estaban en el tejado. Pero el restaurante no estaba abierto todavía.

—Tengo wi-fi —dijo Csongor, mirando la pantalla de su PDA.

—Bien —repuso Sokolov—. Nos vamos.

Cogieron el ascensor para bajar, salieron por la puerta principal, y subieron a un taxi.

—Al Hyatt —dijo Sokolov. Sabía que había un Hyatt porque los pilotos estaban alojados allí. Estaba cerca del aeropuerto.

—Muy bien, al menos tenemos una IP —dijo Csongor durante el trayecto.

Sokolov estaba tomando fotos por la ventanilla, imágenes sobre todo de hoteles. Esta aventura de cinco minutos le había dicho que los hoteles de negocios al estilo occidental eran los únicos sitios de Xiamen donde podían respirar sin ser la comidilla de la ciudad durante semanas seguidas después.

—¿Algún sitio cerca de la dirección que nos interesa? —preguntó Zula.

—¡La verdad es que sí! —dijo Csongor—. Usan la misma ISP. Lo cual no es decir mucho, claro.

—Es un principio —dijo Zula.

Entraron en el Hyatt y pidieron el desayuno.

En las inmediaciones del aeropuerto había grandes proyectos urbanísticos en desarrollo: un montón de zonas comerciales y un centro de congresos internacional con una gigantesca esfera de cristal delante. Sokolov anhelaba esconderse en su anonimato y su vacío. Pero estaban tan desconectados de la ciudad propiamente dicha que bien podría haber intentado cazar al Troll desde un centro comercial de Toronto.

En todas las lámparas había estandartes con imágenes del héroe local, Zheng Chenggong. Un estandarte similar pero mucho más grande estaba montado delante del nuevo centro de congresos. Al parecer esta imagen era el logotipo oficial de la conferencia que había atraído a la flota multinacional de pequeños jets: algo relacionado con suavizar las relaciones entre Taiwán y la China continental.

Mientras comían sus tortillas, Sokolov le pidió a Csongor (que había conectado con la red wi-fi del Hyatt) que buscara en Google una lista de hoteles de cuatro y cinco estrellas. Csongor no solo hizo eso: descubrió un modo de conectar con el centro comercial del Hyatt e imprimió la lista. Un miembro del personal del hotel se la trajo a su mesa en una pequeña bandeja.

Salieron y subieron a un taxi. Sokolov señaló a un hotel en la lista de Csongor, y el taxi los llevó allí. Estaba en el centro de la ciudad, cerca del muelle. Entraron en el vestíbulo y encontraron un sitio donde sentarse. Mientras Csongor se conectaba a Internet, Sokolov observó la forma en que los huéspedes se relacionaban con el personal de recepción y el conserje.

Hicieron lo mismo ocho veces en ocho hoteles diferentes. Les llevó hasta media tarde.

Luego cogieron un taxi de vuelta al hotel que tenía el mejor conserje. Sokolov hizo que Zula se acercara a la conserje, una joven que hablaba un inglés excelente y daba la impresión de que disfrutaba de su trabajo. Zula le explicó que sus amigos y ella querían recorrer la ciudad y algunos de los sitios menos turísticos, tal vez ir de compras por los mercados locales.

La conserje los acompañó a la puerta y le dio explicaciones a un taxista. Sokolov, Zula y Csongor se apretujaron en el asiento trasero del taxi. El conductor se ofreció a dejar que Sokolov viajara delante, pero Sokolov quería permanecer parcialmente oculto tras los cristales tintados de la parte de atrás.

Hasta ahora no habían visto más que distritos comerciales modernos, pero veinte segundos después de salir del hotel, el taxi se internó en uno de esos barrios más viejos que habían atraído la atención de Sokolov.

Csongor tenía un portátil abierto y escrutaba continuamente estaciones wi-fi disponibles. La mayoría estaban protegidas por contraseña, pero de vez en cuando encontraba alguna que estaba abierta y comprobaba su IP.

Mientras tanto, Zula usaba el teléfono de Csongor, que tenía GPS, para seguir la pista de su latitud y longitud. Esto no habría sido necesario en Nueva York o cualquier otra ciudad donde el trazado de las calles tuviera sentido, pero aquí era la única manera que tenían de poder comparar las observaciones de Csongor con la orografía de la ciudad.

Si el taxi se movía mucho más rápido que el ritmo de caminar, las estaciones wi-fi iban y venían demasiado rápidamente para que Csongor estableciera conexiones, pero esto rara vez sucedía. Cada vez que se abría un espacio en el tráfico, lo aprovechaba un hombre delgado con sombrero cónico que tiraba de un carro de dos ruedas. Esos tipos estaban por todas partes: parecían tener la exclusiva para transportar todos los artículos que pesaran menos de una tonelada. Si un taxista tocaba la bocina el tiempo suficiente, el ofendido carretero acababa por apartarse y dejar sitio.

Después de recorrer la ciudad sin rumbo durante veinte minutos, el taxista hizo una llamada telefónica y luego le tendió el teléfono a Zula. Con una mirada nerviosa hacia Sokolov, Zula aceptó el teléfono.

Entonces sonrió y retiró el teléfono de su oído.

—Es la conserje —explicó—. Espera que estemos disfrutando del recorrido, y quiere saber qué tipo de cosas nos gustaría comprar.

—Algunos hombres llevan bolsas pequeñas, como monederos —dijo Sokolov—. Quiero uno.

Zula lo transmitió por teléfono y luego se lo devolvió al conductor, quien escuchó durante unos instantes, cerró después el teléfono y cambió de sentido. Diez minutos más tarde se detuvieron delante de un pequeño escaparate lleno de artículos de cuero. Sokolov y Zula bajaron del taxi, dejando a Csongor en el vehículo con su portátil.

Como Sokolov esperaba, esto era lo más sensacional que había ocurrido en este distrito de Xiamen desde que Zheng Chenggong expulsó a los piratas holandeses, y por eso, mientras buscaban qué comprar, fueron observados por un enorme público de vecinos fascinados, ancianos miembros de la familia de los propietarios que habían sido llamados a toda prisa por teléfono para que bajaran del piso de arriba, transeúntes casuales, carreteros asombrados, y mendigos profesionales que seguían cuidadosamente cada movimiento, hablaban de ellos, y encontraban elementos humorísticos en detalles tan menores que Sokolov no estaba del todo seguro a qué se referían. Se decidió rápidamente por un bolso de cuero para hombre que parecía capaz de albergar cómodamente varios ladrillos de billetes, con espacio de sobra para algunos cargadores de balas y un par de granadas aturdidoras, y estaba a punto de pagar el precio pedido cuando Zula intervino y propuso una cifra algo inferior. Esto condujo a un regateo, asunto en el que, según resultó, Zula era buena. No en el sentido de ser una víbora absoluta sino en que permaneció a bien con el propietario incluso mientras insistía firmemente que el precio era demasiado alto. Sokolov tuvo veinte o treinta segundos de respiro donde pudo volver su atención hacia el barrio y tratar de reunir unas cuantas impresiones del lugar.

Todos los edificios estaban hechos de hormigón, o tal vez ladrillo o bloques de piedra repellados de argamasa. En realidad no importaba. El tema era que las paredes podían detener balas de baja velocidad y munición de escopeta, y no te podías abrir paso a través de ellas. No arderían con facilidad. Dependiendo de cuántas barras de acero de refuerzo se hubieran utilizado (y su suposición era que los conductores habían recortado bastante en ese departamento) estas estructuras, comparadas con las de madera o hierro, serían más vulnerables al derrumbe bajo las condiciones excepcionalmente estresantes que solían producirse cuando hombres como Sokolov se ganaban el jornal. Tenían cuatro o cinco pisos de altura, lo que significaba que no tenían ascensor y que, si era igual que en Europa, los pisos más altos serían los de la gente más pobre. Las plantas bajas solían ser comercios; los pisos superiores eran oficinas (en las calles más grandes) o apartamentos (en las más pequeñas). Los apartamentos mostraban con frecuencia pequeños balcones, pero invariablemente habían sido reestructurados con rejas de acero, incluso en las plantas superiores: al parecer aquí los ladrones escalaban las paredes y se descolgaban de los tejados. Las rejas parecían facilísimas de escalar y por eso podían venir bien para acceder a un tejado cuando las puertas estuvieran cerradas, o para salir de un edificio cuando las escaleras estuvieran llenas de productos de combustión o con hombres armados que quisieran matarlo. Unas cuerdas podrían venir bien. Pero claro, ¿cuándo no era ese el caso?

La anchura de las calles oscilaba desde un metro (solo peatones) a quizás ocho (todo el tráfico).

El cableado era externo y extremadamente informal. Algunos de los manojos tendidos sobre las calles eran tan gruesos como su torso, y era claro que habían comenzado siendo un cable individual al que se le habían ido sumando otros cables con el tiempo.

—Muy bien, cien —dijo Zula. Lo estaba mirando. El dependiente también.

Sokolov se sacó del bolsillo un fajo de billetes equivalente a mil dólares, separó un billete, y lo entregó. El bolso de hombre era suyo. El público empezó a dispersarse. El espectáculo había terminado.

De vuelta en el taxi, Sokolov dijo:

—El mismo procedimiento. Compremos otra cosa.

—¿Qué le gustaría comprar?

—No importa.

—¿Té? Parece que hay un montón de gente vendiendo té.

—Té, entonces.

—¿Una tetera para prepararlo?

—Sí.

—Tengo que ir a un almacén de comestibles.

—¿Por qué?

—Porque soy una chica.

—Bien. A un almacén. Repita el procedimiento.

Repitieron el procedimiento durante un rato. Zula le compró el té a una mujer pequeña y enérgica con botas azules y un servicio de té a una anciana en un callejón. Se volvió un acto rutinario, y Sokolov incluso empezó a sentirse cómodo en las zonas despejadas de las tiendas mientras Zula regateaba. Pareció venirle bien a Csongor, que informó que cada vez recopilaba más datos. Pero Sokolov no vio mucho más durante la última hora que durante los primeros diez minutos. El trazado físico de estos barrios no variaba mucho de una manzana a la siguiente. Pero sería fácil perderse, y solo un residente de toda la vida podría encontrar el camino de salida. La bruma dificultaba fijar la situación del sol, así que la navegación celeste quedaba descartada.

Le pidió al taxista que los llevara adonde habían empezado, y le tendió a la conserje un rollo de billetes. Luego volvieron caminando por el muelle, lo que le dio a Sokolov la oportunidad de ver cómo funcionaban las líneas de ferris y a Csongor la posibilidad de hacer wardrive con algunos de los puntos wi-fi de las diversas salas de espera y bares. Cuando apareció el Coronel Sanders, Sokolov llamó para avisar a su escuadrón que llegaban, y cuando alcanzaron el edificio de oficinas, la puerta de acero estaba ya abierta.

—Hogar, dulce hogar —dijo Zula.

El hogar dulce hogar parecía un poco diferente. Habían traído algunas sillas de moldeo por inyección, rosa brillante. Peter estaba escondido detrás de un ordenador flamante que todavía tenía el olor amoniacal de los componentes electrónicos nuevos. Tenía todas las trazas de estar conectado a Internet.

—He hecho un trato con Ivanov —explicó, después de que Zula se lavara otra vez en el lavabo y cogiera un trozo de pizza (pues había un Pizza Hut por allí cerca—. Tiene un administrador de sistemas en Moscú en el que confía. Esta máquina está conectada por una RPV al sistema de ese tipo de Moscú, de modo que puede monitorizar mi uso de Internet y asegurarse de que no envío ninguna señal de socorro.

Zula dudaba si esto era una solución inteligente y le parecía extraño que Peter la aceptara. Y de hecho la expresión de su rostro no era de orgullo. Pero tenía una explicación.

—Estamos totalmente maniatados si no tenemos acceso a Internet —señaló—. Ni siquiera podemos usar Google Maps. He podido hacer un montón de progresos de esta forma.

—¿Cómo cuáles?

—Bueno, pera empezar, he descargado una copia ejecutable de REAMDE que alguien colgó en un blog de seguridad —dijo—. Y la he descompilado.

—¿Cómo funciona? —preguntó ella. Peter estaba orgulloso, casi desesperadamente, de lo que había hecho, y ella se sintió obligada a dejarle hablar del tema.

—Bueno, temía que hubieran usado un código ofuscado —respondió él—, pero no lo hicieron.

—¿Y eso significa…?

—Algunos compiladores manipulan el código objeto para que sea más difícil descompilarlo. Quien creó REAMDE no lo hizo. Así que pude obtener unos códigos fuente bastante limpios. Luego busqué secuencias de caracteres poco usuales en esos archivos y los busqué en Google.

—Querías ver si alguien más había recorrido el mismo camino antes que tú —dijo Zula—, y colgado sus resultados.

—Exactamente. Y lo que encontré fue un poco inesperado. Encontré un grupo de discusión de seguridad donde alguien había en efecto colgado un código descompilador que encajaba con el que yo tenía. Pero no era de REAMDE. Era otro virus más antiguo llamado CALKULATOR que creó un poco de jaleo hace unos tres años.

—Muy bien, así que estás pensando que los creadores de REAMDE reciclaron parte del código fuente de CALKULATOR.

—Deben de haberlo hecho. Es imposible que esto pueda haber pasado por accidente. Y lo interesantes es que el código fuente de CALKULATOR nunca se encontró… no se colgó nunca.

—Así que no puede decirse que el Troll descargara los archivos del código fuente de CALKULATOR de algún servidor y luego los incorporara a REAMDE —dijo Zula.

Peter asentía, con una sonrisa en los labios.

—REAMDE y CALKULATOR fueron creados por la misma gente —continuó Zula.

—O al menos gente que se conocía, que intercambiaba en privado archivos.

—Entonces la pregunta obvia es…

—¿Qué sabemos de los creadores de CALKULATOR? —dijo Peter—. Bueno, fue un virus mucho más devastador que REAMDE porque infectó a todo el que utilizara Outlook, mientras que REAMDE es endémico para los usuarios empedernidos de T’Rain. Durante una semana fue el virus del día, causó sensación, y hubo grandes esfuerzos policiales para localizar a sus creadores. No fueron tan listos ocultando sus huellas como lo ha sido el Troll, y por eso acabó por ser atribuido a un grupo en Manila.

—Hmm. Eso es una novedad.

—Sí, nos estamos concentrando en Xiamen y de pronto tenemos esta pista en Manila. Pero ese es el tema. Un par de miembros del grupo de Manila fueron capturados y procesados. Pero todo el mundo sabe que la mayoría de los que estaban implicados nunca fueron identificados ni capturados. Y la otra cosa es que un montón de filipinos son de etnia china y siguen teniendo lazos familiares con China.

—Así que tal vez el Troll sea un hacker chino que vive en Xiamen pero que tiene lazos familiares en Manila… —dijo Zula.

—Y así es como el código fuente acabó aquí y se recicló en REAMDE.

Mientras esta conversación tenía lugar, Zula no había apartado ojo del piso franco. Csongor estaba encerrado en una oficina con las notas del día, introduciendo unos datos en su portátil. Sokolov estaba en la sala de reuniones informando a Ivanov. Dos de los asesores de seguridad estaban durmiendo, dos jugando a la Xbox, y dos de guardia. Pero todos los rusos que estaban despiertos los miraban de vez en cuando. Echándole el ojo a los hacker, preguntándose de qué estarían hablando. Tal vez deduciendo por su lenguaje corporal y las expresiones de sus rostros que estaban concentrados en el problema que los acuciaba y haciendo algunos progresos.

Y eso, como seguía teniendo que recordarse, era lo único que importaba. No capturar al Troll. Sino hacer creer a Ivanov que estaban haciendo progresos para su captura, seguirle la corriente, lo suficiente hasta que se les ocurriera una forma de salir de esto.

Pero eso estaba muy lejos. Porque Zula no recibía ninguna vibración por parte de Peter que indicara que estaba interesado en marcharse. La caza del Troll lo tenía demasiado fascinado.

Creía que si lo capturaban, Ivanov sería amable con ellos.

Y tal vez tenía razón. Tal vez era así como reclutaba Ivanov.

O tal vez hacerles creer eso era la forma en que mantenía dócil a la gente hasta que llegaba la hora de matarlos.

—¿Qué viene a continuación? —preguntó ella—. ¿Qué hacemos con esta información?

—Una de mis ideas era que ya que tenemos un jet a nuestra disposición, podríamos dar el salto a Manila y tratar de encontrar a algunos de los miembros de CALKULATOR y hacerles unas preguntas.

Cuando Zula reflexionó sobre las palabras «encontrar» y «preguntas» lo único que pudo pensar fue en Wallace y el plástico de polietileno de seis milímetros. ¿Era eso lo que Peter tenía en mente? ¿O pensaba de verdad que los hackers de Manila denunciarían voluntariamente a sus parientes de Xiamen? Zula no quiso hacerle esa dura pregunta a Peter porque temía lo que pudiera descubrir del hombre con el que se había estado acostando.

—A Ivanov eso le va a parecer una búsqueda a ciegas —señaló—. Prefiere el enfoque directo.

Lo dijo como una especie de chiste, pero Peter asintió sobriamente.

—También podríamos buscar una comunidad de expatriados filipinos en Xiamen. En Seattle tienen sus propias tiendas de alimentación y sus peluquerías. Tal vez aquí sea igual.

Zula, que al contrario que Peter había visto algo de Xiamen, estaba segura de que sería inútil. Pero contuvo las ganas de decirlo.

—¿Has informado a Ivanov de esto?

—Le he estado enviando actualizaciones.

Zula intentó ignorar la forma en que había expresado la frase.

—¿Conoce la posible conexión con Manila?

—Todavía no.

—Si podemos convertir esto en una excusa para seguir pateando calles, podría ayudarnos —sugirió Zula.

—¿Ayudaros cómo?

—Ayudarnos —repitió ella.

Zula advirtió que tenía ganas de matarlo. Estaba segura de que la sensación pasaría. Pero también estaba segura de que volvería.

—Haz lo que quieras con la información —dijo, y se marchó.

—¿Estás loco? —le preguntó Ivanov.

Sokolov se quedó de piedra. Ivanov acusándolo a él de estar loco. Era algo inesperado. No supo qué decir.

Le había estado contando lo que habían hecho hoy. Al principio solo hizo un resumen, que era generalmente lo que los superiores querían que hicieran sus subordinados, pero Ivanov había insistido en oírlo todo con mayor detalle. Y por eso, después de sufrir unas cuantas interrupciones, Sokolov se había puesto a hacer un resumen mucho más detallado, e Ivanov escuchó con atención mientras contaba la expedición «de compras», la propina a la conserje, y el regreso a pie por el muelle.

No sería la primera vez que Sokolov recibía una reprimenda del jefe, así que tan solo se quedó allí firmes y la esperó.

Ivanov se echó a reír.

—No importa de qué carajo están hechos los edificios —dijo—. Si las paredes pueden o no ser perforadas por un cañón del 4. Ni las opciones para escapar del edificio en caso de una retirada táctica. ¿En qué coño estás pensando, Sokolov? ¿Te crees que esto es el asedio de Grozny? ¡Esto no es el asedio de Grozny! Es muy sencillo. Encuentra al Troll. Ve adonde vive. Entra en su apartamento. Sácalo de allí y tráemelo.

Sokolov no tuvo nada que decir.

—¿He contratado al tipo equivocado?

—Es posible, señor —respondió Sokolov—. Esa gente que encontró en Seattle, los que se encargaron de Wallace, son más adecuados para este tipo de trabajo.

—¡Bien, esos tipos de Seattle NO ESTÁN AQUÍ! —dijo Ivanov, pasando, durante esa frase, de un suave tono de conversación a un grito que podía hacer detonar munición almacenada—. ¡En cambio, te tengo A TI! ¡Y a tus carísimos tipos de ahí fuera!

Sokolov podría haber señalado que sus carísimos tipos y él eran asesores de seguridad y que Ivanov últimamente les había estado pidiendo que hicieran cosas muy raras. Pero no le pareció que eso pudiera mejorar el estado de ánimo de Ivanov.

—Otra cosa —continuó Ivanov—, ¿para qué coño habéis regresado siguiendo el muelle? ¿Es que tienes la impresión de que el Troll vive en una terminal de ferris?

—Reconocía el terreno —dijo Sokolov—. Para conocer el campo de operaciones.

Ivanov no se dejó impresionar.

—El terreno, el campo de operaciones, es donde vive el Troll. Y no vive en una terminal de ferris.

Sokolov no dijo nada.

—No lo entiendo, Sokolov. Explícame tu plan.

—Las maniobras tácticas en esta ciudad van a ser casi imposibles —dijo Sokolov. Indicó una ventana—. Mire. Todo el espacio está ocupado. Pero el agua es diferente. Está repleta, sí. Pero es la única opción que tenemos si necesitamos…

—¿Hacer qué, Sokolov?

—Replegarnos. Improvisar. Más creativamente.

Ahora hubo unos treinta segundos de silencio e Ivanov hizo acopio de todas sus fuerzas y energías para controlar su ira.

A Sokolov no le preocupaba lo más mínimo qué sucedería cuando Ivanov perdiera esa pugna y empezara a gritar. Le preocupaba mucho más lo que sucedía mientras tanto en el sistema circulatorio del jefe, ya que durante sus idas y venidas de hoy había conseguido pasar unos minutos en los ordenadores de los vestíbulos de los hoteles, y había confirmado que Ivanov estaba tomando dos medicaciones distintas para la tensión sanguínea.

Suponiendo, claro, que siguiera tomándose las pastillas.

Así que lo que realmente preocupaba a Sokolov era que esta visible pugna por contener su furia estaba subiendo la tensión de Ivanov a niveles que solo se veían normalmente en las plataformas petrolíferas de las profundidades del océano. Desprendiendo más trocitos de cosas que se le iban directamente al cerebro.

Si Ivanov se desplomaba muerto, ¿cómo demonios iban a salir de este país?

Tan perdido estaba Sokolov en estas cavilaciones que olvidó que Ivanov estaba todavía vivo, todavía en la habitación, y todavía en medio de una conversación con él.

—Tu trabajo —dijo Ivanov por fin, enormemente tranquilo—, no es actuar creativamente. No habrá repliegue. No habrá improvisaciones.

—Comprendo, señor —respondió Sokolov—, pero es simplemente una práctica normal para estar familiarizado con el terreno y tener algún tipo de plan secundario.

Era una respuesta razonable, pero pareció perturbar a Ivanov más profundamente que nada de lo que Sokolov hubiera hecho durante toda la conversación. No era solo que considerara innecesario un plan secundario: creía que Sokolov estaba metido en algo maloliente. El interés de Sokolov en un plan secundario le había hecho sentirse activamente receloso.

Pero Sokolov no estaba a salvo de hacer alguna maniobra táctica, algún repliegue, incluso aquí. Se encogió de hombros, como si el plan secundario hubiera sido un simple antojo.

—De todas formas —dijo—, tengo una idea.

—¿Sí? ¿Qué clase de idea?

Sokolov dio unos cuantos pasos hacia la ventana y contempló el muelle. Eran solo las siete de la mañana y por eso la gente todavía acudía a millares para entrar y salir por las puertas de las terminales de los ferris. Ivanov se volvió también hacia la ventana, intentando ver lo que fuera que Sokolov estuviese mirando.

—¿Sí? —le instó, después de unos momentos.

—No puedo ver a ninguno ahora mismo —dijo Sokolov—. No son numerosos comparados con la gente que va al trabajo, los estudiantes y todo lo demás.

—¿A quiénes no puedes ver?

—A los pescadores.

—Usarán una terminal distinta —gruñó Ivanov.

—No, no estoy hablando de los pescadores comerciales. Me refiero a los que pescan por hobby. Con caña. Vi a unos cuantos antes. Chinos normales y corrientes. Jubilados. Volvían a casa después de un día de pesca, supongo que en una de esas islitas de allí —se volvió hacia Ivanov y lo miró a los ojos—. Llevan unos sombreros curiosos.

—Los he visto. Sombreros de coolie —dijo Ivanov.

—No, esos no. Los tipos de los que habla llevan sombreros enormes hechos de tela de color claro. Con grandes viseras para librarse del sol en la cara. Con faldas que cuelgan por los lados y la parte trasera, casi hasta los hombros. Parecido a lo que un árabe llevaría durante una tormenta de arena. La cara y la cabeza quedan casi totalmente ocultas. Más todavía si llevan gafas de sol.

—Pasan todo el día sentados al sol —dijo Ivanov, comprendiendo—. No puedes sujetar un parasol mientras estás pescando.

—Sí. Lo otro es que tienen esas bonitas fundas para guardar las cañas —Sokolov separó las manos cosa de un metro, indicando la longitud—. Con un bulto en un extremo para dejar sitio al carrete.

El rostro de Ivanov se relajó y empezó a asentir.

—Mejor todavía —dijo Sokolov—, cada uno de ellos lleva una pequeña nevera.

—Perfecto —dijo Ivanov.

—Todo el mundo ignora a esos tipos.

—Naturalmente, igual que tú o yo ignoraríamos a un viejo pescador en un puente de Moscú —dijo Ivanov.

—A veces se ve a uno que va solo, pero no es desacostumbrado que viajen en grupo: contratan uno de esos botes para que los lleve a su lugar de pesca favorito.

—Comprendo.

—Bien. No podemos ir por ahí todo el día vestidos así sin que alguien se dé cuenta de que no somos chinos —dijo Sokolov—. Pero no es necesario. Solo tenemos que pasar de un vehículo a un edificio, o caminar por una calle durante media manzana sin que todos los puñeteros chinos a un kilómetro a la redonda nos saquen fotos con sus móviles y llamen a mamá para contárselo.

—Muy bien —dijo Ivanov—. Muy bien.

Sokolov decidió no mencionar su otra observación: la otra única categoría de persona a la que se ignoraba por completo eran los mendigos que yacían tirados en el suelo en los abarrotados distritos de peatones.

—Elaboraremos un plan —dijo Ivanov—. Un solo plan. Y funcionará.

«No se hablará más de planes secundarios.»

—Sí, señor.

—Trae a los otros —dijo Ivanov—. Lo discutiremos y haremos los preparativos para mañana.

Todos ellos (fundadores, ejecutivos, ingenieros, creativos, expertos en Cosas Raras) habían empezado a pensar en los asuntos a largo plazo que planteaba la Guerrea: la Guerra de la Realineación. Sin duda T’Rain estaba ganando dinero con la Guerrea a corto plazo, pero la cuestión que los tenía a todos preocupados era: ¿Durará? Porque habían ganado dinero antes, cuando la historia del mundo tenía sentido. Ahora había mutado en algo que parecía carecer del tipo de narrativa general coherente para la que habían contratado a gente como Skeletor y D-al-cuadrado.

Todas sus reuniones desde el principio de la Guerrea habían sido circulares y sin sentido, aún más que las reuniones en general. Gran parte se debía a las ociosas especulaciones sobre los estados y los procesos mentales internos de Devin Skraelin. ¿Podían ponerle a los pies la Guerrea? Suponiendo que pudieran demostrar que él lo había orquestado todo, ¿deberían acusarlo de haber roto el contrato? ¿O deberían dejarle que los sacara él solo del problema? En ese caso, Skeletor solo había conseguido echarse más carga de trabajo encima. ¿O estaba Devin indefenso en la pugna de fuerzas histórico-culturales que estaban más allá de su comprensión? Y en ese caso, ¿deberían despedirlo y contratar a uno de los miles de escritores jóvenes, ambiciosos, ansiosos y perfectamente cualificados que esperaban una oportunidad para ocupar su puesto?

Estas reuniones solían comenzar con confiadas presentaciones en PowerPoint y gradualmente se convertían en aforismos cuasi-filosóficos sobre dirección de empresas, y cada vez más ojos se volvían hacia Richard como diciendo: «Por favor, oh, por favor, ayúdanos.» Porque la Corporación 9592, en el fondo, no hacía nada como lo hacía una planta siderúrgica. Y ni siquiera vendía nada en el sentido en que lo hacía, pongamos por caso, Amazon.com. Solo sacaba dinero del deseo de los jugadores de poseer bienes virtuales que otorgaran estatus a sus personajes ficticios mientras correteaban por T’Rain interpretando papeles más grandes o más pequeños en una historia. Y todos sospechaban, aunque realmente no podían demostrarlo, que una buena historia era tan indispensable para el negocio como, digamos, un horno de fundición para una planta siderúrgica. Pero le podías colocar un casco blanco a un inversor y llevarlo a la planta y dejarle verificar que el horno de fundición seguía allí. Mientras que un mundo de fantasía era… bueno, un mundo de fantasía. Esto no había impedido que un montón de inversores confiaran el valor de muchas plantas siderúrgicas al consejo de dirección de la Corporación 9592 y el presidente que habían contratado para cuidar del negocio. Y en tiempos normales, se ganaba dinero y todo el mundo estaba feliz, probablemente porque no pensaban este aspecto del negocio del mundo de fantasía como algo potencialmente preocupante. Pero ahora que lo pensaban y lo volvían a pensar, más se preocupaban. La Corporación 9592 parecía estar experimentando una retroversión ontogénica hacia algo parecido a una compañía en alza. Richard era el único eslabón con aquella fase del desarrollo de la compañía, el único que podía pensar y funcionar en ese entorno. El perro rabioso que mantenían encerrado en el sótano. La mayor parte del tiempo.

De todas formas, Richard estaba ahora en el avión volando sobre el este de Montana. Plutón estaba sentado al otro lado del pasillo en un sillón contramarcha, mirando las montañas orientales de las Rocosas como un fontanero una pared con un salidero. No es que Plutón pudiera ser de gran utilidad cuando se trataba de historias. Pero a Richard le consolaba tener al Dios del Olimpo en el avión con él. Plutón era un recordatorio de que había más principios elementales más allá de lo que hiciera Devin Skraelin para ganarse la vida. Plutón tendía a considerar toda la Dinámica de Narrativa como simples crecimientos benignos en su trabajo, como esos microbios que se incrustan en los meteoritos marcianos. Y en efecto Richard suponía que, si se llegaba a eso, Plutón podría convocar una catástrofe planetaria que erradicaría toda la historia y la vida de la superficie de T’Rain, y así empezar de cero otra vez. Pero le resultaría difícil colar eso en el consejo de dirección.

Ya estaba bien de darle vueltas a la cabeza. Se obligó a mirar la novela de Devin Skraelin que tenía abierta sobre el regazo.

Roído y peligrosamente debilitado por las hambrientas llamas, el puente levadizo se estremeció bajo las pisadas del enorme Kar’doq. Sus prensiles espolones perforaron la madera carbonizada de los maderos que caían como clavos hundidos en el queso. Al mirar entre un rebullente nimbo de humo, teñido de los lúridos colores de la seda de Al’kazian por las lenguas particoloreadas del fuego sobrenatural que lamía por todas partes, sus finos labios se retiraron para dejar al descubierto un plateado rictus de colmillos chasqueantes. Debilitado por el calor, que arrasaba su carne como el de la forja de un herrero, Lord Kandador, sabiendo que sus leales guardianes y guardianas sufrían una agonía aún peor, pero sabiendo también que irán a la muerte sin expresar ninguna queja antes de mostrar siquiera el menor atisbo de temor, dio la orden de retirada. En cuando la orden salió de su resquebrajada garganta su joven heraldo, Galtimorn, se llevó el centelleante Cuerno de Iphtar a los agrietados y sangrantes y empezó a tocar la melancólica señal de retirada. Unas cuantas notas se alzaron por encima del estrépito de la batalla, luego vacilaron, y Lord Kandador vio cómo Galtimorn se desplomaba sobre las humeantes tablas como una marioneta con las cuerdas cortadas, con una gruesa flecha de hierro asomando obscenamente en su pecho. ¿Habían oído la señal sus guardianes y guardianas? Un súbito repliegue, sentido, más que visto, sugirió que lo habían hecho. Transfiriendo todo el peso de su espadón Glamnir a su mano derecha, Kandador extendió la mano y con un solo y poderoso gesto se cargó a la espalda al joven heraldo herido.

—¡A la fortaleza! —gritó. Y al volverse hacia un fantasma que de pronto había atisbado por el rabillo del ojo, cercenó del grueso cuello la bestial cabeza de un Wraq con un movimiento casi casual de la hambrienta hoja.

Este libro (el Volumen 11 de Los Orígenes de T’Rain: Crónicas de los Escindidos: La Magia Olvidada), y los muchos otros como él, tenían que ser entendidos como puesta en práctica por parte de Devin de una mitología mundial general que había sido esbozada en el dorso de una servilleta por Don Donald después de un almuerzo de cinco horas con Richard y Plutón, bien cargado de líquidos, en lo que Richard consideraba ahora como los buenos tiempos de la compañía.

El plan original era que solo iba a ser para que Richard y D-al-cuadrado empezaran a conocerse, ya que las reuniones serias tendrían lugar más tarde. Pero D-al-cuadrado acabó pasando de cero a mil kilómetros por hora con dos pintas de cerveza. Richard tendría que haberlo previsto. Pero no tenía ni idea, en aquellos días, de cómo trabajaban de verdad tipos como Don Donald y Devin Skraelin. Había supuesto que debían ser como ingenieros, en el sentido en que había que tener montones de reuniones con ellos y explicar el problema con presentaciones en PowerPoint y tener reuniones evaluadoras preliminares y follones contractuales antes de que ellos empezaran a poner manos a la obra.

Richard recogió a Don Donald en Sea-Tac y lo llevó hasta su hotel en el centro, suponiendo que querría descansar al menos un día para recuperarse del jet lag o lo que fuera, pero acabó dejando su Land Cruiser al servicio de aparcamiento y entrando en el restaurante del hotel con su invitado para «tomar un bocado», cosa que, después de que D-al-cuadrado advirtiera la fila de tiradores de cerveza que se proyectaban sobre la barra, mejoró a «una pinta», durante la cual Richard básicamente explicó toda la premisa del juego. Esto condujo a una segunda pinta durante la cual Don Donald, mostrando cero síntomas de jet lag o de embriaguez, consiguió captar completamente lo que identificó como el asunto central de interés, es decir, el código generador de terreno de Plutón, y se lanzó al tema tan intensamente que Richard se vio obligado a empezar a llamar por teléfono a Plutón y al final acabó enviando un taxi para que lo recogiera. La pinta número 3 se dedicó entera a conocer a Plutón (que bebió agua con gas). Después de una pausa para hacer un viaje al baño, dedicó las pintas números 4 y 5 a soltar una perorata de todo un esquema cosmogónico que o bien acababa de inventar o llevaba en la recámara por si alguien le pedía uno.

Durante la primera parte de esta proeza o como quisieras llamarla, Richard, un poco achispado, barajó la idea equivocada de que estaba escuchando el argumento de un libro que D-al-cuadrado ya había escrito. Pero Don siguió elaborando detalles a partir de lo que acababa de escuchar sobre T’Rain hacía solo diez minutos, lo cual obligó a Richard a reconocer, algo tardíamente y con cierta estupefacción, que D-al-cuadrado se lo estaba inventando todo sobre la marcha. Lo estaba haciendo. Ahora. A las 12.38 estaba esperando en la cola en Sea-Tac para que Seguridad Nacional le hiciera un escáner retinal y a las 2.26 estaba consumiendo pintas en el restaurante del hotel y haciendo el trabajo. El trabajo para el que le habían pagado. O más bien que proponían pagarle, ya que no había ningún acuerdo escrito.

Donald Cameron era una especie de operación de compras de una sola parada que suministraba la exégesis crítica de su propio trabajo mientras lo lanzaba al espacio a su alrededor.

—Habrán advertido que muchas si no la mayoría de las obras de la literatura fantástica giran en torno a objetos físicos, normalmente antiguos, imbuidos de un poder numinoso. Los anillos en la obra de Tolkien son el ejemplo más conocido.

Richard, ocultando la cara tras su pinta durante un momento, hizo una suposición plausible del significado de la palabra «numinoso» y asintió mostrando su acuerdo.

—Casi siempre hay un eslabón chtónico. El objeto-imbuido-de-poder-numinoso tiende a ser de origen mineral: oro, extraído quizá de una veta especial, o una joya de extraordinaria rareza, o una espada forjada de una estrella fugaz. Simplemente estoy describiendo —añadió D-al-cuadrado, haciendo chasquear los dedos— el pulp. Pero la enorme popularidad de, digamos, un Devin Skraelin, confirma el poder de estos motivos para llamar la atención del lector, hasta el nivel del cerebro reptiliano, incluso mientras el cerebro se marea.

—¿Quién o qué es Devin Skraelin? —preguntó Richard.

—Un colega que se ha distinguido por la pura vastedad de lo que sus amigos informáticos llaman el «output».

Richard miró su pinta y giró suavemente el vaso entre las palmas de sus manos, preguntándose cuánto material tendría que escribir una persona para ser considerado, nada menos que por Donald Cameron, como notablemente prolífico.

—Estaba usted diciendo algo sobre el origen mineral —dijo Plutón, alicaído y tal vez un poco ofendido por la digresión.