LA DEFENSA DEL PETRÓLEO EN MÉXICO

M. C. Raúl Rueda Pérez1

La importancia de los energéticos por su papel en la transformación del país es elemento básico que se involucra prácticamente en toda la producción de bienes y servicios. Económicamente se refiere al recurso natural y elementos asociados que permiten el uso industrial del energético. Resalta su origen en varias fuentes: hidrocarburos, así como energía eólica, hidráulica, térmica, solar y nuclear, entre otras.

Industria de los hidrocarburos

Por ello, en el FAS, antes de presentarse la iniciativa por el Ejecutivo federal, se reflexionó en torno a lo dicho por el mismo: que la reforma pretendía dar “seguridad” a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de contratos público-privados (en aguas profundas o en gas de lutita), modificando conceptos como propiedad de la nación, exclusividad de la nación, sectores estratégicos, organismos públicos para los sectores estratégicos, entre otros. Esperando con esta reforma “inversiones de miles de millones de dólares y tecnología para Pemex”. Dentro de la idea, la creación de un fondo petrolero que administre los excedentes, la apertura en refinación con competencia abierta; es decir, con refinerías y gasolineras de firmas privadas o, alternativamente –como ya sucede en electricidad–, con productores independientes de refinados que entregarían gasolinas, diesel, kerosinas, gas licuado del petróleo y demás refinados a un Pemex que conservaría el monopolio de ventas de primera mano. Que la reforma constitucional pretendía dar certidumbre legal a los inversionistas, a través de dar claridad en la Constitución en torno a las formas permitidas de participación del capital privado, al interior del país que “no se privatizará el petróleo, no se privatizará la renta petrolera, sólo se busca una mayor inversión de capital privado para superar los problemas de la industria, modernizarla y transformarla” (Wall Street Journal, junio de 2013).

En el cuestionamiento que planteó el Frente Amplio Social (FAS) se refirió que la Reforma Energética considera sólo los hidrocarburos y la energía eléctrica, olvidando las energías alternativas. Por ello se planteó: ¿qué se entiende por modernización, transformación de Pemex y el cómo se impulsarán las otras energías?

Señalando que la reforma energética de Peña Nieto implicaba la pérdida aún mayor de la soberanía y participación de la industria nacional en el Producto Interno Bruto (PIB), el apoyo al campo dependería más de las decisiones externas al existir una mayor dependencia en capital y tecnología.

Que la energía en todas sus fuentes debe considerarse como parte de la seguridad, y la soberanía energética, la base de la reindustrialización nacional y mayor empleo. Además de que se tiene que observar la gravedad de las afectaciones en lo social y ambiental, como el aumento de impuestos, al ceder renta petrolera a empresas privadas, porque los ingresos que Pemex da a las finanzas públicas (40%) se reducirían y tendrían que ser cubiertas por un incremento de los impuestos a artículos susceptibles bajo cualquier justificación.

La continuidad en el aumento de precios en energéticos, tarifas de gasolina, luz, gas, electricidad, su repercusión en los demás bienes y servicios en mayor o menor intensidad, como en el transporte. Incluso que el resultado puede extenderse, empeorar las condiciones materiales para la existencia de la población y de manera progresiva, lo cual se traduce en reducción de la calidad de vida, además de una mayor inseguridad, desindustrialización nacional, dependencia tecnológica respecto a Estados Unidos y otros países “desarrollados”, menores empleos, marginación, pobreza, estrés y desesperanza.

Luego, antes de reformar el régimen legal de Pemex, debe modificarse la estructura fiscal del país, quitando privilegios fiscales para lograr una estructura fiscal equitativa. Así, una reforma energética podrá encaminarse a propiciar el desarrollo social, además del crecimiento económico, y se podrá transformar al sector energético como el eje central para todo el país, convirtiéndolo en motor de la reindustrialización, el apoyo directo al campo y a todos los sectores de la economía.

Para lograr una seguridad y soberanía energética se propuso la construcción de una nueva política energética nacionalista, un plan integral y, consecuentemente, las estrategias nacionales. Partiendo de un conjunto de premisas insoslayables: de soberanía, de capacidad de planeación a corto, mediano y largo plazos; seguridad energética, desarrollo humano y protección al medio ambiente.

Elaborar un Plan Estratégico para todo el sector energético, que reoriente y restructure el conjunto de políticas energéticas para convertir este sector en una verdadera palanca de desarrollo nacional. Por ello, establecer como objetivos:

1. Elaborar y consensuar lo que se considera como Seguridad Energética de México (SEM).

2. Sustentar en los recursos energéticos el cambio de la economía política (modelo empobrecedor) hacia el desarrollo del mercado interno y supresión de las lacerantes desigualdades sociales.

3. Disponer de las fuentes de energía con base en nuestras propias capacidades, recursos y organismos públicos.

4. Reconocer que la política energética tiene un carácter multidimensional, trascendencia sectorial y repercusión estructural.

5. Disponer de las fuentes de energía con base en nuestras propias capacidades, recursos y organismos públicos.

6. Suprimir los contratos inconstitucionales de exploración y producción de energías.

7. Utilizar los recursos naturales con base en la seguridad energética del país.

8. Utilizar los recursos excedentes con base en una política estratégica global.

9. Producir, sin perder soberanía, el volumen necesario en hidrocarburos, electricidad, nuclear y energías alternativas para el desarrollo del país; el excedente dentro de un plan estratégico en la globalidad.

10. Determinar la renta de las energías. En específico, administrar la cuestión petrolera mediante una Ley de Administración de la Renta Petrolera.

11. Evitar que siga representando una compensación de los ingresos que no tributan las corporaciones globales. Ello disminuye el flujo y monto total de divisas que se obtienen del mismo.

12. Sustentar la soberanía en los organismos públicos que establece la ley.

13. Crear o definir el responsable (propuesta: Consejo Económico y Social) para dar fe y seguimiento a lo que compete a los diversos ordenamientos de la ley que le corresponden, incluyendo la Ley de Ciencia y Tecnología, que obliga a los diversos órdenes de gobierno a vincularse y apoyar el crecimiento y desarrollo de la industria nacional.

14. Reindustrializar el país a través de productos con valor agregado, con los productos y servicios derivados de la electricidad, energía nuclear, alternativa y sustentable; en específico, de los refinados petrolíferos, y petroquímicos.

15. Mediante ley, dar preferencia en las licitaciones a proveedores de insumos nacionales frente a los extranjeros.

16. Eliminar a los contratistas extranjeros, que encarecen los costos y estimulan la corrupción.

17. Definir el nuevo marco regulatorio que optimice las relaciones entre personal directivo de confianza, mandos medios (técnicos y profesionistas petroleros) y manual-operativo.

18. Respeto irrestricto a los derechos humanos y laborales.

19. Proponer y defender que la energía es un derecho de la humanidad.

En específico para el sector petrolero

1. Dar prioridad, en el reparto de la renta petrolera, al desarrollo social nacional.

2. Establecer como fundamental el desarrollo tecnológico de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo.

3. Explotar y transformar en forma racional y eficiente los hidrocarburos y derivados.

4. Operar la industria petrolera con transparencia, seguridad y respeto al ambiente y a las comunidades.

5. Establecer y defender que los recursos petroleros son para el desarrollo del país y de los pueblos.

Se expuso que como acciones a seguir se tendría que exigir al Ejecutivo y al Legislativo que antes de aprobar cualquier reforma se desarrolle un amplio debate nacional que permita ubicar el diagnóstico real de la industria energética, de sus problemáticas y fortalezas, en el cual se escuchen y puedan ser aprobadas las mejores propuestas que superen la actual situación en materia de energéticos, y principalmente de Petróleos Mexicanos, en interés del país y no de unos cuantos privados nacionales y extranjeros. Para evitar que se repita la situación de la imposición de la reforma educativa y laboral que fueron impuestas sin escuchar la voz de las mayorías.

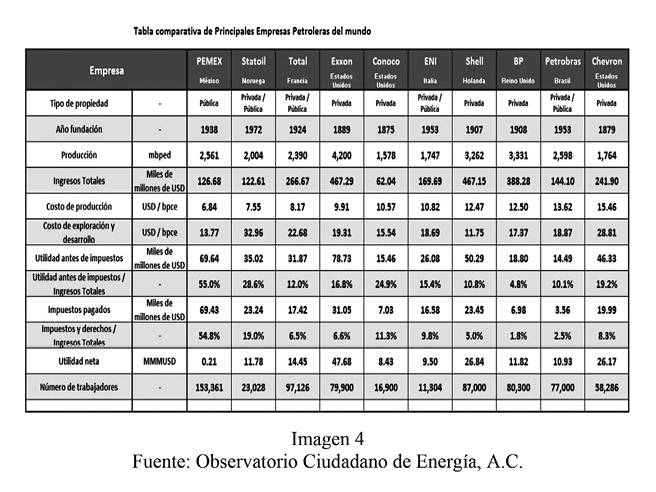

Por nuestra cuenta, señalamos que para que la confrontación o controversia se resuelva, se tiene que tener la aceptación de la mayoría en la sociedad, no sólo de los que representan los intereses de las grandes corporaciones internacionales o países hegemónicos, ya que la mira está en las reservas y ventas de Pemex (véase Imagen 1).

Desde nuestra perspectiva, señalamos que la cuestión petrolera tiene antecedentes que no podemos dejar de lado a partir de la expropiación petrolera en 1938. Se modifica el marco constitucional en los artículos 27, 73 y el 28 hasta 1983 en cinco ocasiones, así como las leyes, reglamentos, estatutos y normas que de ellos emanan:

• El artículo 27, en su cuarto párrafo, expresa el dominio directo de la nación sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; otra adición –al sexto en 1940– apunta la precisión de que el petróleo y demás carburos de hidrógeno no son objeto de concesiones y que la ley reglamentaria determinará la forma de explotación. En 1960 se agregó al mismo párrafo sexto que tampoco podrán emplearse contratos ni subsistirán los ya otorgados en la explotación petrolera (nacionalización industria eléctrica).

• El artículo 28 se reformula completamente en 1983, expresando la exclusividad del Estado en materia de explotación petrolera y de producción petroquímica básica, creando el concepto de áreas estratégicas, incluyendo al eléctrico.

• El artículo 73 fue adicionado en 1942 con nuevas facultades del Congreso federal para darle capacidad de legislar sobre hidrocarburos e imponer contribuciones especiales a gasolinas y derivados del petróleo. En este caso las legislaciones y las contribuciones ya se habían emitido, pero quedó establecida formalmente la capacidad del poder legislativo para expedir normas jurídicas en la materia.

Estos cambios constitucionales, cinco en el curso de 66 años, muestran la controversia en que se debatió la participación privada en el proceso de la explotación primaria. Definiéndose finalmente la posición de la exclusividad estatal, elevándola al más alto rango político.

La justificante está alrededor de si existe el capital suficiente para efectuar los cambios, la “modernización”.

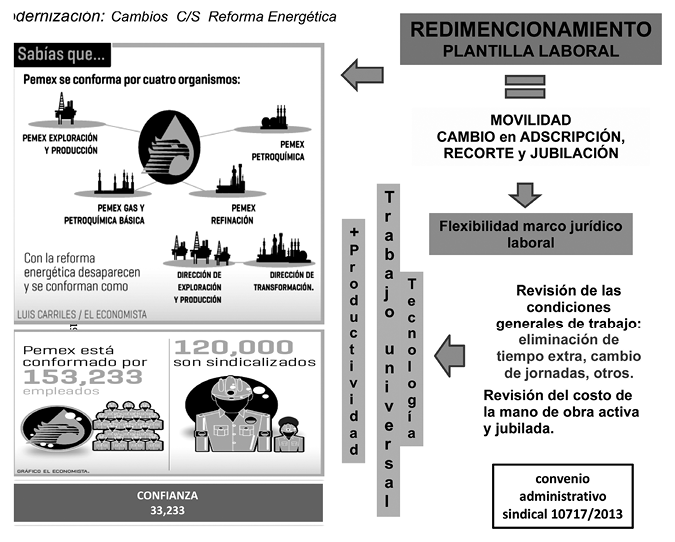

Por otro lado, otra pregunta que aparece fue alrededor de que si Pemex era o no rentable. Antes de impuestos, no puede negarse que es una de las empresas más rentables, como lo muestran las gráficas y cuadro en la Imagen 2.

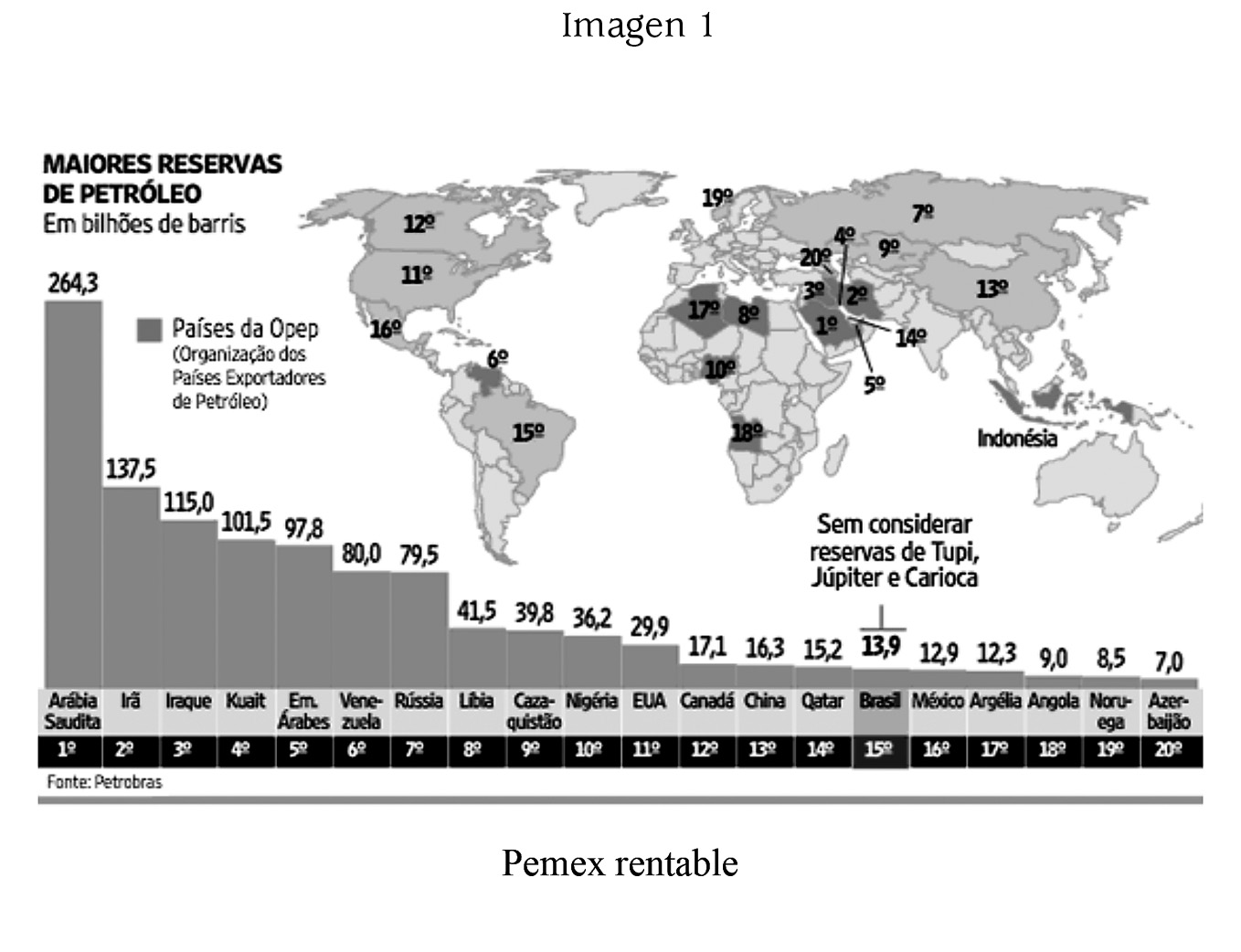

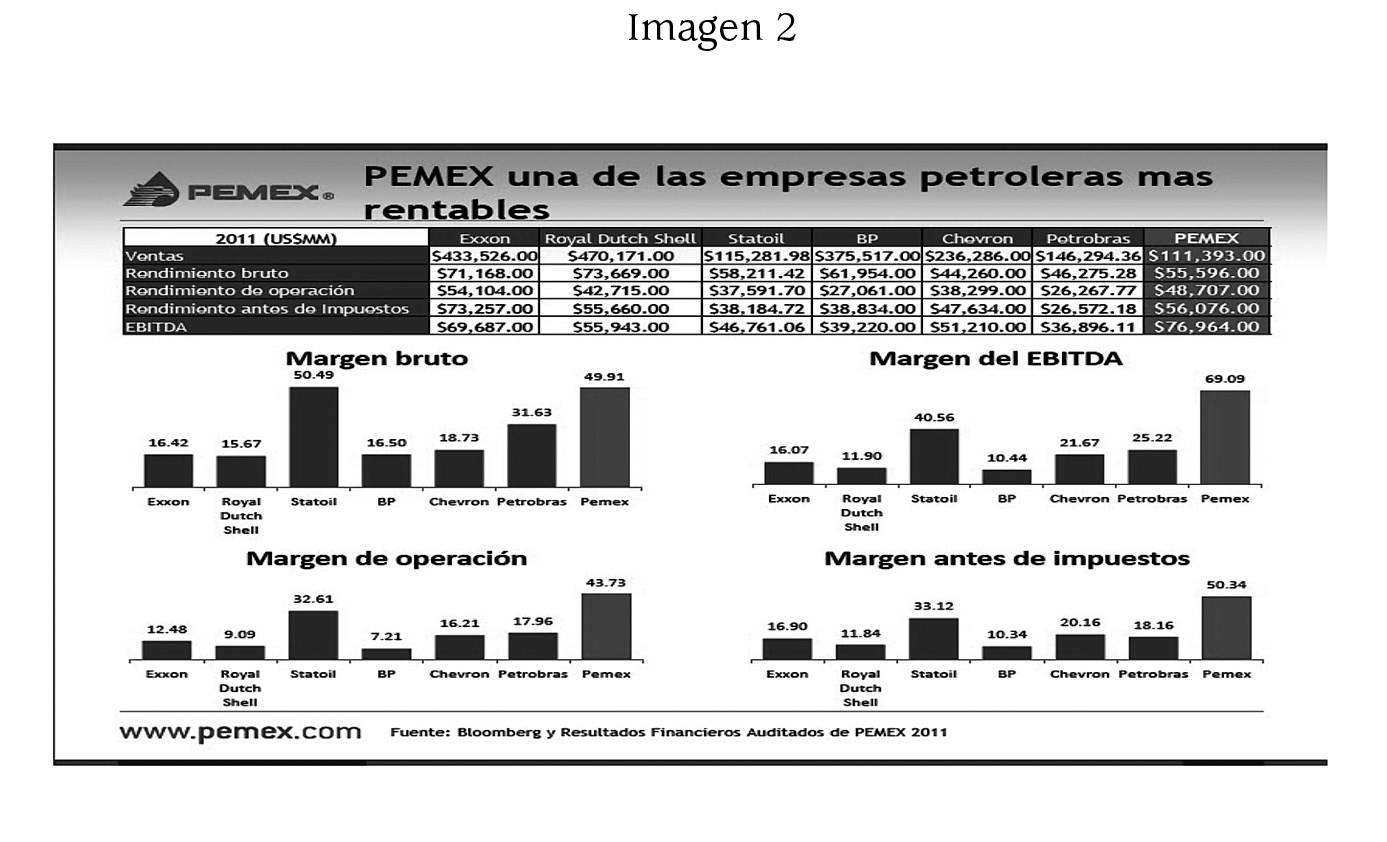

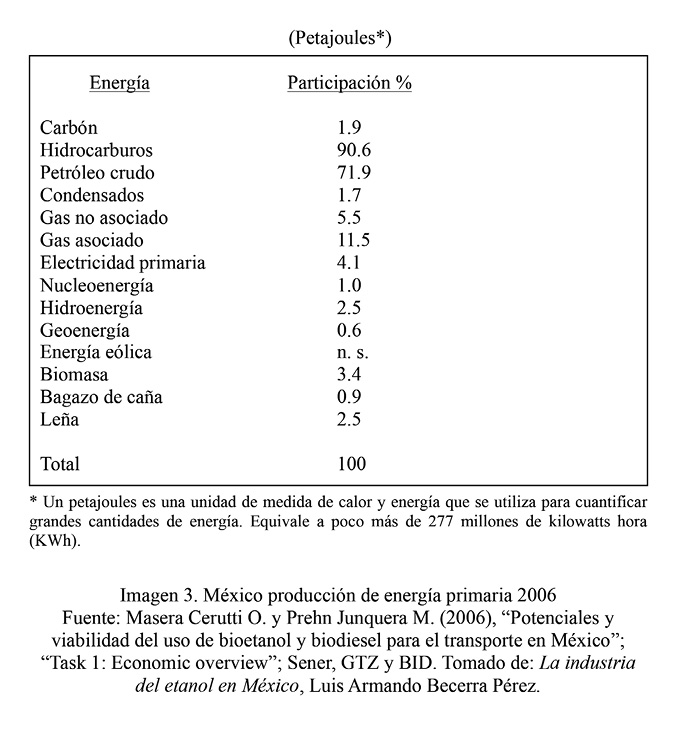

En el discurso se resalta la cuestión de que la reforma energética es total e integral. Visión que se empieza a justificar cuando observamos al petróleo, en su impacto sobre la salud, la generación de alimentos, bienes y servicios a través del campo e industria y en el medio ambiente. La importancia que tiene a nivel mundial, en su oferta y demanda, en el tamaño de reservas de cada país, nos habla de que la industria de los hidrocarburos es de seguridad nacional para otros países, menos para México (véanse Imágenes 2, 3 y 4).

¿Cómo es que Pemex, con los menores costos de producción, requiera de la ayuda, experiencia y consejo de otras empresas con costos de producción mucho mayores?

¿Cómo puede considerar el gobierno que Pemex, con 55% de utilidad, esté quebrada?

Si su utilidad neta es de 0.2% es porque la empresa está fiscalmente mal manejada –una de las razones es la mala administración–, lo que no se resuelve con la privatización.

Industria eléctrica

Nace a finales del siglo XIX con la electrificación (sistema de transmisión de la energía eléctrica, aplicándolo al alumbrado público, luego a los procesos industriales y de comunicaciones), a través de las empresas Mexican Gas and Electric Light Co., y la Mexican Light and Power Co., la Cía. Explotadora de las Fuerzas Hidroeléctricas de San Ildefonso, S. A., de Ernesto Pugibet.

La primera planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil La Americana. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.

En 1889 se instaló la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales, donde la población era de mayor capacidad económica.

No obstante, durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas “de arco” en la Plaza de la Constitución, 100 más en la Alameda Central, y comenzó la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México.

Algunas compañías internacionales con gran capacidad vinieron a crear filiales, como The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, en el centro del país; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el Occidente.

A inicios del siglo XX México contaba con una capacidad de 31 MW, para 1910 eran 50 MW, de los cuales 80% los generaba The Mexican Light and Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la planta Necaxa, en Puebla. Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en sus regiones.

Con la llegada de Francisco I. Madero a la Presidencia (1911) surge la primera organización de trabajadores de esta rama: la Liga Mexicana de Electricistas (en 1914 se convierte en Confederación Nacional de Electricistas). Año en que se crea el Departamento de trabajo dentro de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria bajo el esquema conciliatorio.

El primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica se dio con la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, conocida como Comisión Nacional de Fuerza Motriz. Para el 2 de diciembre de 1933 se decretó que la generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad pública; para entonces había surgido el primer contrato colectivo de trabajo de los electricistas (1932), con ello se realiza la huelga en 1936 (la segunda desde su nacimiento).

Con 18 millones 300 mil habitantes, 7 millones con electricidad, serias dificultades, tarifas muy elevadas, con empresas que se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, sin considerar a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población. El gobierno se obligó a crear el 14 de agosto de 1937 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. (Ley promulgada en la ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937).

Para 1960 se nacionalizó la American and Foreign Power Company 100%; la Mexican Light and Power, 91%, para cambiar en 1963 a CLyFC (DF, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos). En 1983 se reduce la CLyFC a la mitad de su región, pasando ésta a la CFE. Antes, el presidente Luis Echeverría Álvarez había propuesto unificar la industria eléctrica, el SUTERM-SME, negándose el SME, marcando el no crecimiento de la CLyFC.

Con la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía, en 1994 pasa de CLyFC a LyFC como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. A los 15 años se emite la extinción de LyFC (2009), el inicio del conflicto que existe hasta el momento.

El 24 de junio de 1999 el SUTERM, sindicato de la CFE, modifica la cláusula 77 del contrato colectivo, reconociendo el costo de la expansión, el pago de intereses al exterior, la repercusión en tarifas, que el desarrollo y modernización requería inversión directa, acepta ser promotor de la competitividad y reestructuración, la reorganización sin despido.

Ante este escenario, la expansión del sistema eléctrico con participación de particulares se hace posible. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se modifica en diferentes ocasiones para incorporar nuevas modalidades de generación de energía eléctrica, bajo el supuesto de no ser servicio público; es decir, la cogeneración, producción independiente y pequeña producción, así como la exportación e importación.

De todas, la de producción independiente presenta mayor dinamismo, vinculación directa con los planes de expansión de la CFE y esquemas de financiamiento.

En la búsqueda de una mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental, la expansión de la oferta de energía eléctrica se lleva a cabo (1997) mediante centrales con tecnología de ciclo combinado cuya producción se destina exclusivamente a la CFE. Con la figura legal de contrato de interconexión, convenio para transmisión, contrato de respaldo, convenio de compra-venta de excedente, contrato de compra-venta para el pequeño productor; para fuentes de energía renovable, contrato de interconexión para energía renovable y cogeneración eficiente, convenio de servicio de transmisión de energía eléctrica, contrato de interconexión para fuente hidroeléctrica, convenio de servicio de transmisión para fuente hidroeléctrica, contratos de interconexión para fuente renovable o sistema de cogeneración en pequeña y mediana escala.

Sin embargo, la generación de energía alternativa (biodiesel, bio–oil, bioetanol, biogás, biometano, bioelectricidad, biomasa, biofertilizantes, mareomotriz, geotermia, solar, eólica, entre otros) no recibe el mismo impulso (véase Imagen 3).

Finalmente, la visión desde el mundo del trabajo en una aproximación, ¿cómo se entiende la modernización?

De manera esquemática (se visualiza al final) observamos para la industria petrolera que el aumento de empresas extranjeras, bajo la figura de contrato de utilidades y de producción compartida, exige el dominio administrativo del recurso humano y de la materia prima, que es el petróleo, incluyendo el punto de extracción. La soberanía en la materia corre un grave riesgo porque la empresa privada en manos extranjeras, está demostrado históricamente, no tiene el fin de buscar el bienestar de la población y del país. El mercado por sí mismo siempre deja aquella actividad que no le ofrece utilidades. Por tanto, el bienestar no le representa un medio para la obtención de la ganancia. El Estado, cuando es representante del capital, promueve el imperio de la actividad de empresa y deja el bienestar como una actividad asistencial cobijada por la ética o moral religiosa.

Una Reforma Energética en las condiciones establecidas profundiza la entrada de la empresa extranjera (capital y tecnología externos) bajo el incentivo de compartir el riesgo del costo de explotación, sumando al éxito consumado de compartir la ganancia –que, junto con la reforma laboral, obliga a la mayor flexibilidad de la mano de obra– la reducción del crecimiento de la mano de obra, sustitución de la mano de obra por procesos automatizados y de alta tecnología, reducir el costo de la mano de obra total, simplificación de los procesos administrativos, reducción de las obligaciones fiscales y de seguridad social compartiéndolas socialmente (reforma de la seguridad social), reducción del costo de producción, aumento de la productividad sin costo, aumento del contratismo y el outsourcing, aumento de la ganancia.

La competitividad de las empresas petroleras es un sofisma, porque son únicas por tecnología y volumen de capital, porque la importancia del petróleo es cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos y países desarrollados.

En la medida en que los depósitos existentes dan menos crudo, las exportaciones han perdido cuota de mercado, el país se ve forzado a importar más combustible, la tecnología externa puede ayudar a explotar depósitos complejos. Esta es alternativa a C.P. y ¿la de L.P? Mientras Pemex se reduce, los demás sujetos productivos crecen con derechos.

A ello se suma lo que señalamos al inicio:

• Aumento de impuestos a la mayoría de la población, al ceder renta petrolera de los mexicanos a empresas privadas. Porque los ingresos que Pemex da a las finanzas públicas (40%) se reducirían y tendrían que ser cubiertas por un incremento de impuestos a la mayoría de la población.

• Aumento mayor en los precios de los energéticos: incremento mayor a las tarifas de gasolina, luz, gas y electricidad.

• Aumento a las tarifas de transporte y alimentos, lo cual impacta en otro momento en el incremento de precios de todos los productos en general.

• Impacto negativo al ingreso y gasto público que se refleja en los rubros de salud, educación, apoyo al campo, ciencia, investigación, vivienda, cultura, etcétera.

Por todo lo anterior, nada apunta a una recuperación salarial, única vía para que no continúe el empeoramiento de las condiciones materiales para la existencia de la población, la calidad de vida; además de una mayor inseguridad, desindustrialización nacional, mayor dependencia tecnológica respecto a Estados Unidos y otros países “desarrollados”, menores empleos, mayor marginación, pobreza, estrés y desesperanza. La cuestión está todavía por definirse con las leyes secundarias (11 de mayo, 2014).

1 Economista por la UAM Azcapotzalco con maestría en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional. Ha laborado en Teléfonos de México. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Administrativas (posgraduados del IPN). Asesor del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Integrante del Frente Amplio Social (FAS) e integrante del Centro de Estudios Estratégicos de la Nación, A.C.