De la noción “servicio público” a la actividad de “interés público” en la industria de suministro eléctrico en México: 1960-20141

Leticia Campos Aragón2

1. Los logros de la nacionalización de la industria

eléctrica en México

La noción servicio público aparece en el mundo desde el siglo XI para diferenciar la actividad pública de la privada. Son tiempos en los que predomina el pensamiento liberal y, por lo mismo, el espacio económico es un espacio de libre intercambio, de ahí la necesidad de legitimar las acciones, las misiones y las intervenciones del Estado y, de esta forma, dejar muy clara la actividad cotidiana que los seres humanos realizan en común, noción que además garantiza ese vínculo colectivo. No es casual que los antecedentes de la noción servicio público se encuentren en el derecho romano y son las ideas del bien común, de utilidad pública, de interés colectivo y de necesidad social. Los franceses, a su vez, en su Constitución de 1793 concibieron como una obligación del Estado la búsqueda del bien o la felicidad general.

La organización económica de clase del capitalismo hizo posible que, por fuertes intereses económicos, se impulsara un muy importante desarrollo científico-técnico que dio lugar al tránsito del trabajo manual al mecánico y de éste al automático. En este último fue fundamental el descubrimiento de la electricidad y su industrialización (último cuarto del siglo XIX-principios del siglo XX). La necesidad social de la electricidad fue aumentando en la medida en que se seguía desarrollando la ciencia, la técnica y, con base en este conocimiento, el despliegue de los seres humanos (sociedad) para apropiarse de la naturaleza para producir, intercambiar, distribuir y consumir. La determinación de las condiciones jurídico-políticas que regulan ese proceso de apropiación-transformación e incluso destrucción de la naturaleza por los seres humanos, fue evolucionando en la medida que la necesidad de la electricidad aumentaba por el crecimiento poblacional, la riqueza producida y, en menor medida, por las condiciones climáticas de cada país.

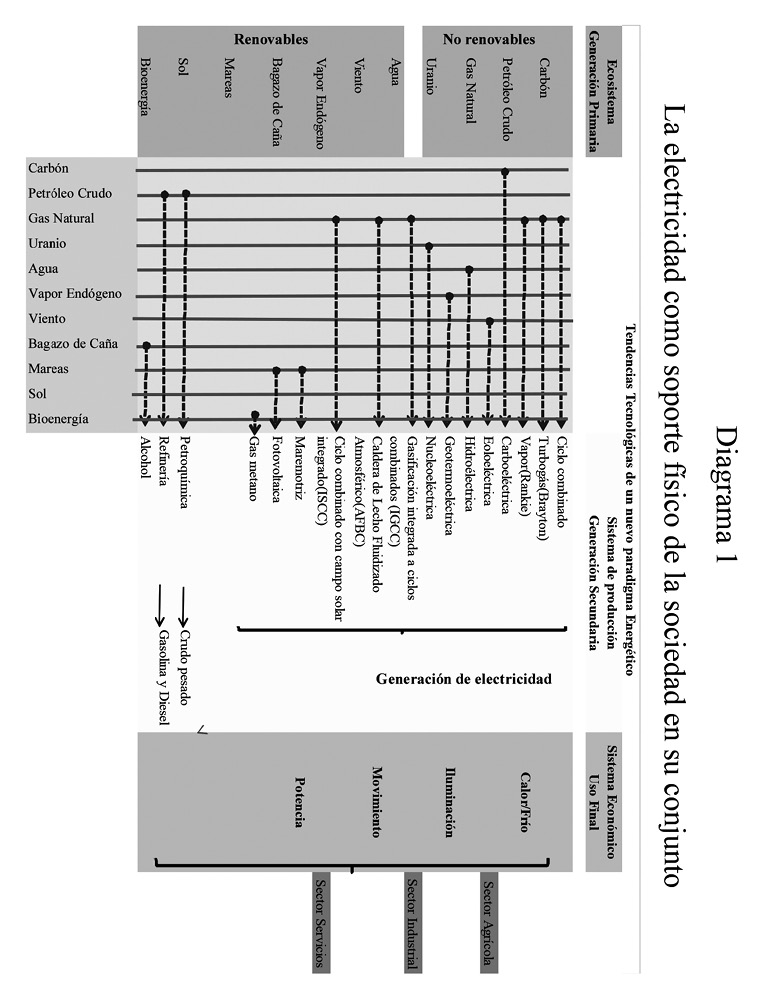

Como se puede observar en el Diagrama 1, la electricidad, a diferencia de las distintas formas de energía existentes, es el único energético que se obtiene después de la transformación de diversas fuentes de energía de origen primario y, una vez producida, es el único energético que se transforma con facilidad en cualquier otro tipo de energía, por lo que es utilizada como materia prima o auxiliar en los procesos productivos de bienes y servicios. Además, por la comodidad y limpieza de su uso, es utilizada en forma creciente como energía final para satisfacer necesidades de sobrevivencia y reproducción (calefacción, iluminación, cocción de alimentos, entretenimiento, ventilación).

La prestación del servicio de energía eléctrica por el Estado se justificó en México por la característica técnica de la electricidad que consiste en que la electricidad no se puede almacenar en cantidades significativas y ante el hecho de que la industria eléctrica requiere, por definición, de inversiones muy altas, a largo plazo y anticipadas- que los inversionistas privados están dispuestos a realizar sólo cuando tal inversión les resulta altamente rentable, se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el sector privado debía sujetarse a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos cuidando su conservación y el medio ambiente (art.25) y que, por lo mismo, la planeación no debe ser unilateral sino democrática (art.26).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se creó en 1937 y desde esta fecha, hasta la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, la CFE coexistió con las dos empresas privadas de capital extranjero que habían iniciado el desarrollo de la industria eléctrica en el país y que en ese entonces seguían operando (American and Foreign Power Company –estadunidense– y la Mexican Light and Power Company, anglo-canadiense) pero que les había parecido poco atractivo la electrificación del medio rural y de las áreas suburbanas de la República Mexicana. Esta negativa de las empresas privadas para contribuir al desarrollo nacional jugó un papel fundamental no sólo para la nacionalización de la electricidad sino para diferenciar, con claridad en la Constitución, el “servicio público” del “servicio al público” o “actividad de interés público”. Con el pleno convencimiento de que toda actividad que, constitucional o legalmente, no se atribuya por modo exclusivo al Estado es susceptible de realizarse por los gobernados, se adicionó el párrafo sexto al Artículo 27 de la Constitución para darle la exclusividad al Estado para satisfacer la necesidad social de la electricidad:

”Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar y abastecer energía que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

El mandato constitucional que nos dice que es la colectividad, y no los concesionarios, la que debe tener la protección del Estado, es conocido como la noción orgánica de servicio público. Con base en ella, la CFE se dio a la tarea de formar personal técnico competente para cumplir después con las funciones de planeación, proyecto y construcción de nuevas instalaciones –sin dejar de lado la contratación de la construcción– también se preparó intensamente para la operación y mantenimiento de las existentes, asegurando así que a diciembre de 2013, el crecimiento de la capacidad instalada de electricidad (53,454.5 MW de capacidad de generación; 51,184 km de líneas de transmisión; 186,624.5 MVA de capacidad de transformación y en subestaciones de distribución 49,108.4 MVA) atendiera oportunamente al crecimiento del consumo nacional (37.5 millones de usuarios de electricidad en toda la República Mexicana. De los cuales, 33 millones, son domésticos; 3.6 millones pertenecen al sector comercial; 280,000, son industriales medianos; 934 son industrias grandes) con un grado de electrificación nacional del 98.23%.3

La CFE contribuyó, además, a la creación o al desarrollo de una industria nacional de fabricación de materiales y equipos para ser utilizados en las instalaciones eléctricas. Son años en los que se impulsa la industrialización sustitutiva de importaciones en el país (1934-1982) y el suministro eléctrico se cumplía siguiendo las tres reglas fundamentales de cualquier servicio público de interés general: continuidad, calidad y bajo precio y costo, por lo que las tarifas eléctricas se utilizaron como medio para redistribuir el ingreso, subsidiando el consumo de energía eléctrica de los grupos sociales más desfavorecidos.

El servicio público de electricidad empezó a ser debilitado en México cuando los precios internacionales del petróleo cayeron drásticamente y llegó a su fin el llamado auge petrolero, haciendo evidente la presencia de la segunda crisis de largo plazo de la economía mundial, iniciada desde fines de los años sesenta del siglo XX, crisis que hoy todavía seguimos padeciendo. Desde entonces, las tarifas eléctricas se utilizaron en el país como un instrumento de regulación económica para contener la inflación al aplazar su aumento. Esto pudo ser así porque los presupuestos de ingresos y egresos de la CFE estaban controlados con todo detalle por el Gobierno federal impidiendo así que este organismo público descentralizado con patrimonio propio fuese autónomo tanto en su presupuesto como en su gestión. Esto explica el porqué la CFE fue forzada a financiar su crecimiento a través de créditos bilaterales, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y que en 1985, la CFE y el gobierno de México firmaran un convenio de rehabilitación financiera en el que se estableció que la tarifa promedio debía incrementarse para permitir que la CFE cubriera, con recursos propios, al menos el 50% de la inversión. No obstante que esta medida llevó otorgar subsidios excesivos, y a veces injustificados, a algunas categorías de consumidores, el precio promedio de venta de toda la energía que la CFE suministró a sus usuarios fue en 2012 (1.524 pesos/kWh, equivalentes a 0.1172 US$/kWh) y más específicamente, el precio pagado por los usuarios industriales fue de 1.551 pesos/kWh mientras que la gran industria pagó en el año al que hacemos referencia 1.32 pesos/kWh4. Este nivel tarifario fue posible por la obligación que el Estado, a través de CFE, tenía de proveer el servicio eléctrico sin discriminación al MENOR COSTO posible, garantizando el suministro en el corto, mediano y largo plazo (artículo 36 bis de la recientemente derogada Ley del servicio Público de Energía Eléctrica- LSPEE). Por lo que sólo fue posible por la organización dinámica de la planeación de largo plazo, uno de los principales logros de la nacionalización de la industria eléctrica mexicana, pues en el despacho eléctrico, la prioridad la tiene el período base (centrales que están siempre disponibles y con capacidad firme) sin por ello despreciar la diversificación de las fuentes de energía que se requieren para generar electricidad (la curva de duración de carga anual del sistema interconectado nacional se divide en 3 periodos: base, intermedio y punta, y para cada uno de ellos se selecciona el tipo de central a despachar).

Desde fines de los años sesenta del siglo XX, el derecho estadunidense diseñó una nueva noción de servicio público, la noción funcional de servicio público que es el servicio universal y consiste en regresar a los concesionarios la protección del Estado para asegurar la reproducción de su capital aun a costa del interés general. Esta noción ha sido acompañada por argumentos que no son posibles de constatar ni en todos los países, ni en todos los organismos y empresas estatales del mundo. Es decir, que el Estado es ineficiente y corrupto y, en cambio, el inversionista privado es eficiente y honesto. Con esta ideología se justifica esa noción funcional de servicio público para que ya no importe quién presta el servicio “al” público o quién atiende el “interés público” y así, sea posible modificar las constituciones o las leyes que impedían a los gobernados hacer negocio con actividades vinculadas con la necesidad social. Al fin y al cabo el Estado sería el responsable de “regular” para asegurar la preservación de esas actividades estratégicas para el desarrollo nacional.

El proceso de privatización de los servicios públicos se inicia en noviembre de 1982, con la propuesta de los Estados Unidos de Norteamérica de incluir el tema de “los servicios” en la agenda de la reunión Ministerial de las partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), celebrada en Ginebra, Suiza, con el objetivo fundamental de establecer un marco normativo que permitiera “regular” las transacciones internacionales en ese campo. Esta propuesta estadunidense, que por primera vez se inscribía en una discusión internacional, fue apoyada por Inglaterra, Alemania y Japón. Otros países desarrollados no recibieron la propuesta estadunidense con entusiasmo, mientras que los países latinoamericanos la miraron con gran preocupación. En esa Reunión Ministerial del GATT se estableció que “los servicios”, entendidos como los soportes físicos de la estructura económica de la sociedad (electricidad, petróleo y gas; comunicaciones; transporte de objetos y de personas; agua potable y educación; salud, drenaje, desechos y obras hidráulicas, etcétera) eran de gran significación para las políticas y estrategias de desarrollo de los países y se enfatizó que los gobiernos deben mantener su capacidad para manejarlos sin atenerse a compromisos a nivel internacional.

No obstante esta importantísima recomendación que el GATT nos hizo hace 34 años, hemos pasado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992) y, posteriormente (2005), a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con el propósito de ir destruyendo las obligaciones del Estado frente a los ciudadanos en las actividades donde éste ya construyó soportes físicos para la estructura económica de la sociedad, lo que a su vez debilita los derechos que los ciudadanos deben reclamar a sus gobernantes al pretender elevar sus condiciones de vida y trabajo. Dejar de concebir al Estado como inversionista para atender el interés general no ha sido fácil, porque significa destrozar el corazón de la explicación de la actividad administrativa del Estado. Es por eso que, derivado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte convenido entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1º de enero de 1994, Anexo 602.3, Apartado 5 referente a Electricidad, inciso b, se especifican las oportunidades para la inversión privada en México en plantas de generación eléctrica, no se modificó la Constitución, sino la ley secundaria. Es decir, se modificó el artículo 3º de la Ley de Servicio Público para señalar que no se considerará servicio público la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; la generación de energía que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad; la generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción. Además, la importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios y la generación de energía destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. El artículo 36, por su parte, señalaba que la secretaría correspondiente, y oyendo la opinión de la CFE, otorgaría los permisos correspondientes, incluyendo la conducción, transformación y la entrega de energía eléctrica de que se trate, según las particularidades de cada caso.

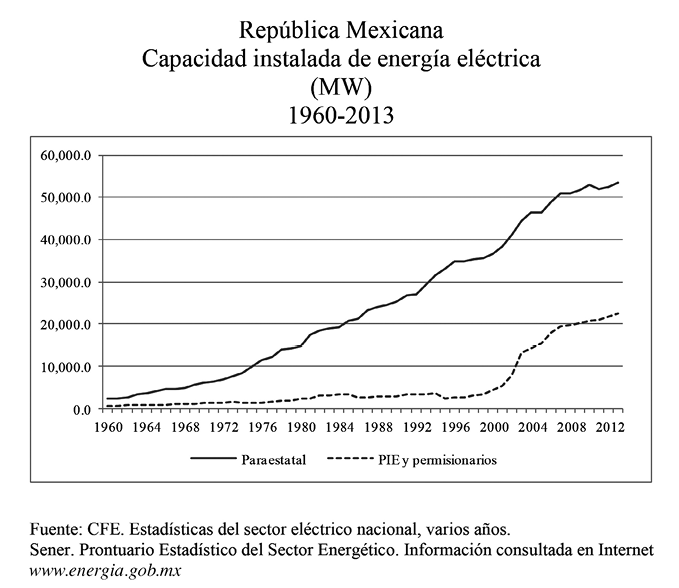

Nuestra Constitución declara que todo poder dimana del pueblo y que se instituye para su beneficio, que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática y federal y, en ese sentido, los servicios públicos o la actividad constante que el Estado desarrolla al satisfacer una necesidad pública, son su consecuencia natural, pero para que el Estado mexicano creara la posibilidad de Joint ventures en el sector energético, un sector estratégico para la reproducción del capital nacional y de la población mexicana, los medios masivos de comunicación repitieron, una y otra vez, a todos los mexicanos lo siguiente: “La apertura a la inversión privada en el sector energético es benéfica para el país, bajarán las tarifas de la electricidad y los precios de la gasolina y del gas, mientras que la planeación de largo plazo del Estado, los subsidios cruzados y la propiedad pública en las distintas trayectorias tecnológicas del sector energético perjudica a los mexicanos”. Sin embargo, los logros de la nacionalización de la industria eléctrica, que en México consisten en el crecimiento sostenido del suministro de la energía eléctrica, la normalización de las características técnicas y especialmente la unificación de las frecuencias eléctricas, la integración de un gran sistema interconectado y la electrificación rural y de zonas urbanas periféricas, hicieron que la producción de energía eléctrica por los privados se considerara como una actividad complementaria y no sustitutiva del servicio público de electricidad. Como se puede observar en la gráfica siguiente, el Estado mexicano pese a la presencia de la inversión privada en generación, no dejó de invertir en nueva capacidad instalada para generar electricidad. Por lo anterior, en el año 2013 la capacidad instalada de CFE alcanzó la cifra de 53,454.5 MW en tanto que la correspondiente a los Productores Independientes de Energía (PIEs) sólo llegó a 12,850.8 MW y de los Permisionarios a 9,691.8 MW. Esto significa que los privados en conjunto representaron en 2013 22,543 MW del total de la capacidad instalada en el país. Es decir, el Estado mexicano a través de CFE en 2013 alcanzó el 84.7% del total de la capacidad instalada del país, mientras que los PIEs el 20.4% y los Permisionarios el 15.3 por ciento de dicho total.

2.- La nueva forma de organización de la industria

de suministro eléctrico en México.

En México, no existe una larga experiencia histórica en materia de libre cambio. No obstante ello, y en un momento en que la colectividad nacional ha sido fracturada por la violencia y la pobreza, y no consigue organizarse desde abajo y de modo duradero, el Titular del Poder Ejecutivo Federal modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto del artículo 25; párrafo sexto del articulo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 para quitar la exclusividad del Estado en materia de electricidad y dar paso a la competencia entre las empresas privadas. El 30 de abril de 2014 enviaría al Senado de la República una iniciativa con Proyecto de Decreto en el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica para reglamentar dicha modificación constitucional como a continuación se describe:

2.1 Objetivos:

Regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional; el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.

Promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes.

2.2 Estructura de la industria:

Desintegración vertical (generación, transmisión, distribución y comercialización) para que todos los competidores en el mercado mayorista y en el mercado minorista tengan acceso justo e igualitario a la red. La transmisión y la distribución son consideradas servicio público; son áreas estratégicas en las que el Estado mantiene la titularidad, sin perjuicio de que se puedan celebrar contratos con particulares: Transmisión.- Operación y mantenimiento de la red nacional de alto voltaje. Distribución.- Operación y mantenimiento de la red de distribución local de baja tensión. El control del sistema Eléctrico Nacional (CENACE)- para supervisar, a través de un operador independiente, el despacho eléctrico y el mercado mayorista. La propiedad de la generación será pública y privada (Centrales eléctricas, Central eléctrica legada, Central externa legada (PIE) y el financiamiento fundamentalmente privado.

Los participantes de la nueva forma de organización de la industria de suministro eléctrico en México son múltiples:

• Participante en el mercado mayorista: generador,

comercializador o usuario calificado.

• Generador exento

• Distribuidor

• Suministrador

• Transmisor

• Distribuidor

• Secretaría (SENER)

• Comisión Reguladora de Energía (CRE)

• Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

2.3 La planeación:

Responsabilidad de la Secretaría de Energía

2.4 Tarifas:

Con base en prácticas internacionales (costo marginal) en el mercado mayorista y tarifas reguladas para el consumo básico.

2.5 Obligación para proveer el servicio

Nadie queda obligado.

2.6 Tipo de generación

Fundamentalmente ciclo combinado

2.7 Medio ambiente

La SENER implementará mecanismos que permitan cumplir la política en materia de diversificación de fuentes de energía, seguridad energética y la promoción de fuentes de energía limpia. Existirá la obligación para adquirir Certificados de Emisiones por los Suministradores, los Usuarios Calificados del Mercado y los Usuarios Finales que se suministren en abasto aislado.

La CRE podrá otorgar los Certificados de Energías Limpias a los generadores que apliquen. La Sener y la Semarnat determinarán la cantidad de Certificados que son negociables.

Los fondos adquiridos por la venta de los Certificados de Emisiones se destinarán al “Fondo de Servicio Universal Eléctrico”.

2.8 Permisos

Para otorgar un permiso, se requiere solamente la acreditación de la capacidad técnica, administrativa y financiera en los términos de las disposiciones reglamentarias que establezca la CRE.

3.- Los posibles riesgos por la creación de un mercado eléctrico en México

Generación

Actividad de interés público con libre mercado para la creación del mercado mayorista de electricidad (empresas generadoras privadas compitiendo cada treinta minutos, cada hora y cada día). Se supone que aquí están puestas todas las esperanzas para reducir el costo de la generación a través de la competencia. La generación de la electricidad implica altas inversiones y, en consecuencia, altas tasas de retorno de la inversión, razón por la cual los préstamos financieros se otorgan con altas tasas de interés. En un mercado eléctrico liberalizado, la generación es una de las actividades industriales más riesgosas, no sólo porque la generación es el mayor componente en un recibo de electricidad, 70% aproximadamente, sino porque el costo de un posible error en la selección de la tecnología, o en la selección del proveedor del equipo o combustible, tendría una pérdida altísima en dólares, pérdida que se podría trasladar a los usuarios de electricidad si la regulación no es lo suficientemente fuerte para obligar a los empresarios generadores a asumir dicha pérdida con base en sus ganancias.

Comercialización

Actividad de interés público con libre mercado para la creación de un mercado minorista de electricidad.

Se trata de un negocio desconocido que realizarán los organismos o empresas productivas del Estado o sus empresas productivas subsidiarias que en la ley de la industria eléctrica se conciben como empresas locales de distribución. Menos del 5% en la cuenta del consumidor, pero crucial para el precio de la electricidad, por lo que, aunque exige bajas sumas de inversión, se considera de alto riesgo pues el suministrador debe negociar con los generadores y, si es incompetente, el costo de la generación que pagarán los consumidores será alto.

Para librar a los consumidores domésticos de los vaivenes del mercado, los productores externos que ya tienen tasas de interés muy favorables por tener contratos de venta con la CFE podrían aprovecharlos para participar junto a la CFE descentralizada en este mercado minorista.

Desde el punto de vista del negocio de la electricidad, la comercialización le da mayor sentido a la integración con la generación (integración vertical) que con otros servicios tales como las comunicaciones o el gas (multiempresas de servicio).

4.- Conclusiones

• Toda compañía suministradora de electricidad se debe a sus accionistas, por lo que su principal objetivo es reducir costos y maximizar las ganancias para ellos.

• Si los objetivos financieros de las compañías no se cumplen, sobre todo si son emergentes o fusiones, se retiran del negocio sin que nadie los pueda obligar a proveer el servicio de electricidad. Recuérdese, por los casos de Brasil y del estado de California, que la escasez de la electricidad asegura precios altos y, en consecuencia, ganancias altas.

• La reducción de costos llevará a reducir drásticamente la inversión en investigación y desarrollo. Los ahorros siempre son beneficios adicionales en un mercado eléctrico competitivo, aunque en el negocio regulado la reducción de costos es más difícil, porque los reguladores pueden exigir baja en el precio de la electricidad.

• Habrá desempleo por la descentralización de la CFE.

• Habrá mayor impacto ambiental.

• Los usuarios de electricidad más pobres serán los más desprotegidos.

• El mercado eléctrico mayorista podrá crearse. Lo que no queda claro es si en él se fijarán los precios. Existe el riesgo de que en lugar de empresas generadoras compitiendo cada 30 minutos o cada hora y cada día, veamos a empresas generadoras produciendo para sus usuarios cautivos con base en la integración vertical (generación y abastecimiento minorista) y que, probablemente, sea la baja en el precio internacional del gas lo que permita la reducción del precio de la electricidad y no la competencia.

• La posible corrupción.

Al quitarle al Estado la exclusividad para proveer electricidad a todos los mexicanos sin distinción, nos ha quedado claro que no existe el interés del gobierno federal por construir un Estado-nación y, menos aún, por fortalecer a la colectividad. Se trata de una reforma constitucional sin virtud cívica, sin sensibilidad. Afortunadamente, la nueva forma de organización de las industrias eléctricas en el mundo no ha demostrado ser más aditiva que la organización con integración vertical, por lo que no cuenta con reconocimiento universal. Esta es la principal razón por la que es posible el rescate por el Estado de los segmentos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para ponerlos a disposición del servicio público y, por lo tanto, a favor de todos los habitantes de la República Mexicana.

1 Elaboré este trabajo a petición de la senadora Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario del PRD, y fue utilizado para la redacción de su voto particular en contra de la Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal en la Reforma Energética, el mes de abril de 2014.

2 Economista con maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctorado en ciencias sociales área Sociedad y Territorio por la UAM. Investigadora Titular “C” del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especializada en temas de política industrial, energía y desarrollo. Coordinadora y autora de diversos libros, entre ellos La electricidad en la Ciudad de México y área conurbada.

3 Ver Peña Nieto, Enrique. Segundo Informe de Gobierno 2013-2014. Anexo estadístico, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, México, agosto de 2014. Sener. Estadísticas del Sector Eléctrico. Información consultada en Internet <egob2.energia.gob.mx/portal/electricidad.html>

4 Ver Sener. Estadísticas del Sector Eléctrico. Información consultada en Internet <egob2.energia.gob.mx/portal/electricidad.html>