MÉXICO, EN EL FILO DE

LA LEGALIDAD: LA REFORMA ENERGÉTICA DE 2013-2014

Virtud política: amor a la patria, a la igualdad.

Hombre de bien político, posee la virtud señalada.

Montesquieu

Juan José Dávalos López1

En la historia de las sociedades humanas, la aparición de las constituciones modernas respondió a la formación y maduración plena de la idea de la libertad del hombre, tal y como se dio ésta principalmente en el Renacimiento y más tarde en la Ilustración. La convicción renacentista e ilustrada en torno a la libertad humana exigió la revisión y el replanteamiento de las leyes que regían en las sociedades de aquel entonces, así como responder a la pregunta sobre cuáles son las maneras correspondientes de establecerlas plenamente.

Con ello, la convicción filosófica de la naturaleza libre del ser humano que caracteriza la conciencia de nuestra edad moderna, dio también lugar a una serie de luchas contra los antiguos regímenes premodernos, basados estos en ideas reivindicatorias de la desigualdad humana, la servidumbre y la esclavitud. Podemos afirmar que la existencia de una voluntad y conciencia social libertaria es la causa fundamental de que hubiese surgido el derecho moderno y queremos destacar que este se materializó en la formación e instauración revolucionaria del constitucionalismo contemporáneo.

Sin embargo, el constitucionalismo –como cúspide de los proyectos libertarios de las sociedades modernas– se encuentra hoy en crisis en casi todo el llamado mundo occidental.2 En el marco latinoamericano, el heroico constitucionalismo mexicano, por el que tantas batallas se han librado en estos últimos 200 años, no es la excepción.

1. Constitucionalidad y propiedad

La Reforma Energética viene a cuestionar el qué se plasma como ley: una interpretación determinada acerca de cómo debe entenderse la cuestión de la propiedad en nuestro país y cómo, por tanto, debe regirse en particular el muy estratégico sector energético de nuestro país. Pero sobre todo ha venido a cuestionar la aplicación de procedimientos que se supone marca la ley suprema en México: podríamos decir que la manera de efectuarse el proceso jurídico institucional ha puesto al borde de la quiebra el cómo del constitucionalismo mexicano. Si cuestiones esenciales y de largo alcance se resuelven “al vapor” del modo que vimos el 20 de diciembre de 2013 y del modo que ahora vemos desde el 30 de abril de 2014 –con la publicación de los proyectos de leyes secundarias para su aprobación en tiempos del Mundial de Futbol–, ¿qué será de cuestiones relativamente menores o particulares con respecto a la vida nacional pero trascendentes para regiones, individuos y grupos particulares?

El hecho de que la Reforma Energética y los procedimientos con que viene siendo aprobada se encuentren al borde de la ilegalidad plantea la necesidad de formular la siguiente cuestión, referente a la letra y a la voluntad política de la sociedad que se reconoce en el texto: ¿se tratará acaso, de hoy en adelante, de la disolución, revocación y suplantación de hecho de los contenidos y de los procedimientos de todo orden jurídico, siempre que ello sea considerado adecuado y conveniente para el pueblo, a nombre de éste y, unilateralmente, por parte de los gobernantes?

En mi opinión, el hecho de llegar a plantearnos una pregunta como la recién formulada, que hubiera parecido descabellada hace todavía unos 15 años, se debe a que se ha vuelto necesario revisar y actualizar la comprensión de esta indeseable posibilidad, y a que el sólo vernos en la necesidad de formularla es señal seria y suficiente de que nuestro llamado “constitucionalismo mexicano” se encuentra hoy, efectivamente, en una grave y profunda crisis.

1.1 La cuestión de la propiedad

Es imperativo reconocer que en toda Constitución política hay trazos duros, cuestiones que no pueden ser cambiadas por ninguno de los “poderes supremos” (en el sentido de Montesquieu, de la división clásica de poderes), sin trastocar y con ello transgredir la esencia del pacto social, cuestiones que constituyen la esencia de dicha Constitución. Es un error considerar de manera dogmática dichos fundamentos, desde luego, pero todavía más errada es la postura consistente en afirmar que no existen rasgos principales y esenciales en una Constitución –y que, por tanto, se puede legislar y juzgar por encima de las correspondientes leyes fundamentales de nuestra Constitución Política, sus principios y artículos, alterándolas sin consecuencias mayores.

Es el caso de las leyes que emanaron de la revolución social de 1910, cuando finalmente se reestableció el orden constitucional en 1917. Fueron salvadas y subrayadas partes fundamentales de las constituciones de 1824 y de 1857, pero en lo novedoso se trató de las cuestiones sociales, plasmadas sobre todo en las llamadas garantías individuales. Dichas garantías, por las cuales se comprometieron la nación mexicana y su Estado a garantizar las condiciones necesarias de vida y libertad para su población, descansan fundamentalmente, además, en un desarrollo y perfeccionamiento del concepto de propiedad.

Como prueba de lo anterior, que sin duda es un muy vasto tema, basta verificar cuáles fueron algunos de esos cambios, los centrales y más importantes, entre las constituciones de 1824, 1857 y la de 1917; qué fue lo que se conservó y cuáles fueron los hechos novedosos que finalmente se incorporaron en la Constitución de Querétaro. Eso nos permite percatarnos de qué partes pueden ser consideradas como el corazón de cada Constitución, las partes que requirieron la realización de profundas luchas políticas y de verdaderos Congresos –constituyentes efectuados por las generaciones de la Independencia, de la Reforma y la Segunda República, y de la Revolución Mexicana de 1910– antes de poder ser aprobadas y aceptadas como definitorias de la base y el eje de nuestro sistema jurídico.

Así como la prohibición de la esclavitud y la libertad de los individuos siguen siendo bases de nuestras leyes supremas desde 1824; la laicidad de la República se mantiene desde 1857 y 1867; del mismo modo la cuestión de la obligación que el Estado y la sociedad tienen de crear y permitir que se den las condiciones que garanticen a toda la población la satisfacción de sus necesidades prioritarias, contribución mayor de los convencionistas de Querétaro, es materia que sigue y seguirá siendo parte sustantiva del contrato social de la gran nación mexicana. Es decir, en el caso de la Carta Magna promulgada por el Congreso que encabezó don Venustiano Carranza, sus contribuciones fundamentales son las que permanecen en debate pero en pie, 100 años después. De ellas, hagamos bien explícita la cuestión del concepto de propiedad. Al respecto, abundaré poco:

Con el Acta de Independencia de 1821 y su necesario corolario, la Constitución de 1824, quedó en claro que toda aquella nación que perteneció a la Corona española durante tres siglos, sus territorios, mares, ríos, lagos, bosques, minas, conforme al edicto del papa Alejandro VI, dejaban de ser virreinato y propiedad del reino para pasar a ser propiedad de la nueva nación mexicana y de los nacidos en él.

Con la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, siendo separado jurídicamente el Estado de la Iglesia católica, también las propiedades que eran de dicha institución, que era el mayor terrateniente del país, pasaron a ser apropiadas de manera diferente, ahora por la nación, siendo efectivas mediante la intervención del Estado. Nuevamente, la cuestión de la propiedad fue un hecho sustancial de la lucha.

Con la Constitución de 1917, las banderas de las libertades políticas y la justicia social no fueron enarboladas sin que se tuviera como base una revisión, replanteamiento y desarrollo del concepto de propiedad: de las tierras, de las aguas, de las minas, de los bosques, de los mares, etcétera, se estableció que el propietario original es la nación y sólo la nación mexicana.

Pese a que lo señalado en el párrafo anterior ha estado recientemente en la disputa, debemos recalcar que las reformas promulgadas el 20 de diciembre de 2013 y el proyecto de leyes secundarias enviadas al Senado el 30 de abril de 2014 no tocan directamente esa noción de propiedad, al dejar en pie que los yacimientos de hidrocarburos pertenece a la nación, aunque sí la transgreden severamente al entregarlos a particulares mediante concesiones que tendrán la propiedad desde la boca de pozo hasta el último eslabón de la cadena productiva. Noción fundamental de la Constitución de 1917, la propiedad del subsuelo por la nación, uno de los aspectos de avanzada del artículo 27, que remató en ley el espíritu y el sentido de las luchas populares de campesinos, pueblos indios, obreros, mineros, trabajadores textiles, tranviarios, electricistas, ferrocarrileros, más tarde petroleros, así como de pequeños comerciantes empresarios y la ciudadanía en general, que deseaba hacer efectiva la soberanía de nuestro país: hoy en día la efectividad de esa propiedad, la de las riquezas del subsuelo, se ve cuestionada, si no de manera nominal, sí de manera efectiva, por las enmiendas y dolosas ambigüedades agregadas al propio artículo 27 y más todavía por las leyes secundarias ya en curso de aprobación.

De manera nada ortodoxa, considero necesario señalar dos momentos clave de la historia jurídica de nuestra moderna nación mexicana en los cuales también, acompañada de otros aspectos en litigio, la cuestión del concepto de propiedad –que hoy se trastoca– es definitivamente parte del contenido jurídico fundamental:

Uno es la guerra de “Independencia” efectuada por el estado de Texas contra México en 1835-36, así como la réplica amplificada de dicho conflicto en la guerra México-Estados Unidos en 1847-1848. Funesto pasaje este último de la historia nacional que culminó con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, firmado por las dos naciones, en el cual nuestro país renunció forzadamente a la propiedad de la mitad de su territorio.

Otro momento que se debe señalar, en el cual el concepto de propiedad tiene un peso definitivo en nuestro sistema jurídico, es el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, mal traducido del inglés al español por los funcionarios trinacionales que lo suscribieron en 1994 como “Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, siendo que el “North America Free Trade Agreement” es un “acuerdo” y no un “tratado”. Como quiera que sea, el documento conocido como NAFTA se planta desafiante frente a nuestra Constitución desde su aprobación y tiene como uno de sus ejes el concepto de propiedad.

1.2 La cuestión de la constitucionalidad

La esencia última de la Constitución es la voluntad política de la población.

Al respecto, hay quienes consideran –desde una postura ultraliberal que originalmente data de los siglos XVII y XVIII– que dicha “voluntad general” no existe sino como una entelequia que permite que quienes la enarbolen se apropien del poder de la sociedad entera, estableciendo relaciones de dominación pretendidamente modernas, pero que vendrían –dentro de esa visión– a restaurar el viejo orden feudal, aunque con vestidura democrática y social. Yo argumento que sí existe dicha voluntad general, y que el poder presuntamente diluido en la libertad de los individuos es en realidad el discurso de los monopolios que resultan de la apropiación para fines privados del poder público. La teoría económica ultraliberal que se pretende apolítica y anti Estado es en realidad una Economía Política vergonzante, que hace más política entre más se niega a reconocerlo, favoreciendo que grandes poderes fácticos se constituyan en un Estado de hecho, fuera del alcance de la vigilancia y la regulación de la ciudadanía, correlativamente desempoderada.

Por otra parte, si bien es cierto que en condiciones normales, y como generalmente señalan los juristas mexicanos, “del órgano legislativo surge la norma y ésta norma se alza como la voz del pueblo”, no se puede considerar que la fuerza de la movilización política de la sociedad adquiera carácter jurídico por encima del criterio de legisladores y jueces nombrados en sus cargos mediante procesos electorales y/o procesos institucionales solamente cuando se presente el caso de una verdadera revolución, en el pleno sentido clásico de la palabra, como fueron los casos de la Revolución francesa y la Revolución Mexicana, entre otras tantas. De modo que sea necesario que se registre la movilización política y social del pueblo y que ésta se establezca o instale en “Congreso Constituyente”, para que dicha voluntad política del pueblo pueda ser efectivamente el factor jurídico esencial de nuestra Ley. Si así fuera, el poder restablecer o restaurar un orden constitucional que se ha desdibujado o perdido se haría imposible si no hubiese un profundo desgarre social y, por tanto, la mayor parte del tiempo las cuestiones de la formulación y aplicación de las leyes serían facultad única y exclusiva de legisladores y jueces, de principio a fin.

No se puede ni se debe pretender tapar el sol con un dedo: la ciudadanía activa es y debe ser autoridad política en todo momento y lugar de la vida social, en todas sus formas de participación, reconocidas todas esas libertades como derechos constitucionales: libertad de conciencia, de reunión, expresión verbal y escrita, organización, manifestación e incluso el restablecimiento del orden constitucional en caso de haberse roto o interrumpido éste. De tal suerte, yerran los legisladores o los jueces que consideran que la participación, el cuestionamiento, la exigencia y hasta la presión ciudadana sobre las funciones que desempeñan y sobre las decisiones que toman es una presión extrajurídica, e incluso ilegal, cuando no hay condiciones de revolución social abierta o de establecimiento de un Constituyente. Más aún: el yerro –digo “yerro” por decir lo menos– es mayúsculo porque en todo régimen democrático el supremo poder es y debe ser, siempre, permanentemente, la ciudadanía, el pueblo que posee y ejerce las facultades y libertades políticas que le garantiza, por su propia y libre voluntad, la Carta Magna que para ello se ha dado a sí mismo. Eso también vale para México, para la República Mexicana.

En este aspecto, el doctor Jorge Carpizo McGregor planteó un problema que bien podría considerarse un ficticio “eslabón perdido” en el campo del constitucionalismo: la búsqueda del mecanismo jurídico para establecer una nueva Constitución sin pasar por un Constituyente establecido por una revolución social y, sobre todo, sin pasar por la violencia fratricida que suele acompañar los procesos revolucionarios. Nuestro rector de 1986 a 1990 no encontró la fórmula para convertir el plomo en oro, esto es, para derivar un acto revolucionario, la fundación de un orden constitucional, de una fuerza menor a una revolución, el Congreso, cuyos poderes resultan de la primera, de la cual son solamente una consecuencia, por muy brillante que sea (dicho con respeto para los constituyentes de 1917). Considero que el doctor Carpizo no habría encontrado esa fórmula, por legítimo y loable que sea el razonar así las cosas, ni aunque hubiese vivido 100 años más: para las constituciones políticas de que se han dotado las democracias modernas genuinas, la fuerza política de la población tiene un valor jurídico permanente. Y no es cualquier valor jurídico, sino el fundamental, la piedra de toque de todo el orden republicano y civil que otorga el constitucionalismo. El problema como exploración teórica es correcto; más, como hecho político y social, es un falso problema: solamente un Congreso Constituyente puede establecer o restablecer de manera legítima y legal un nuevo orden político-constitucional –y, si es necesario, siendo el pueblo quien decide, hacerlo rebelándose por el medio que fuese en contra de la tiranía que hubiese usurpado los poderes legítimos de la nación. Por todo ello, digo que el problema de Carpizo es el de un “eslabón perdido” ficticio, y por ello subrayo que nuestra Carta Magna lleva por título el de “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la del pueblo que en un acto esencialmente político se constituye en supremo poder para elegir sus leyes y sus gobernantes. No se llama nuestro contrato social, por ejemplo, “Constitución Jurídica que emiten legisladores y jueces sobre la voluntad política del pueblo que gobiernan y a nombre de éste”: el orden jurídico deriva de la voluntad popular real, que establece las líneas fundamentales a las cuales habrán de ceñirse los organismos representativos.

Por todo lo anterior, hay que destacar el error, que raya en la ilegalidad y por tanto en el delito, consistente en defender esa equívoca facultad autoconferida de implantar una nueva Constitución, potestad que se autootorgaron los actuales poderes Legislativo y Judicial. Porque, además, han decidido no solamente ignorar, ya ni siquiera consultar acerca de lo que indebidamente ya han decidido. Inclusive, en cierto modo, empujan las cosas hacia la criminalización de la exigencia y la protesta de la sociedad en contra de tales arbitrariedades. Acciones que, al margen de los anteojos racionales y la buena voluntad que hubiera de parte de legisladores y jueces, constituyen por sí mismos actos despóticos, arbitrarios y no democráticos, que el pueblo no solamente está en derecho legítimo a cuestionar y rechazar, sino que, aún más, está obligado a cuestionar y rechazar. No es posible, dentro de un sistema republicano y democrático por el que hemos luchado incansablemente en México, que se acepten actos que son despóticos y permanezcamos indiferentes, independientemente de la decoración retórica legal que los revistan.

Como evidencia y como parte importante del debate que mencioné antes, que se venía registrando entre los juristas mexicanos en torno a la vigencia de la Constitución Política mexicana al inicio de la presente década, está un par de breves ensayos del doctor Carpizo, que podríamos considerar póstumos, publicados por el IIJ de la UNAM en su sitio web, a los cuales se puede acceder de manera gratuita.

Dicen los abogados que “a confesión de partes, relevo de pruebas”: el exrector de la UNAM dejó claro que, en ese momento, se discutía gravemente en torno a la Constitución mexicana vigente, habiendo quienes proponían que no se cambiase, pero sí hacer que se cumpliera; otros, que se requería una nueva Constitución; y los últimos, entre los cuales se halla la postura líder del doctor Carpizo, proponían una fuerte reforma constitucional.

En el debate se hallaba no solamente el asunto de la necesidad de hacer valer nuestro orden constitucional con rigor jurídico pero en concordancia con la época que nos toca vivir –a casi 100 años del Constituyente de Querétaro que promulgó la Carta Magna de 1917. Escribió el doctor Carpizo que no creía que fuera el momento de tener una nueva Constitución en México y que no sabía cuándo sería el momento adecuado para ello. Pero sobre todo dejó bien claro un fuerte problema de orden jurídico: la arquitectura básica de la Constitución que heredamos de los convencionistas del Teatro de la República, que es vigente hasta la fecha –aun después del “Pacto por México” y de las “reformas estructurales” calderonistas y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto–, es tal que los constituyentes no dejaron puerta de salida jurídica para la promulgación de una nueva Constitución por parte de ningún Congreso posterior a la Convención de Querétaro.

El problema, si es que eso es un problema, pues mucho tiene de virtud, resulta central. El fenómeno mundial consistente en que las leyes que rigen la vida social, el “espíritu de las leyes”, viene adoptando la forma de constituciones civiles desde hace unos 250 años, echó profundas y fuertes raíces en nuestra patria. De tal modo que cuando hablamos de historia de México entendemos una serie de etapas que se abren o se cierran con fuertes conflictos armados para dar por muerta una Constitución y otorgar vida a una nueva, que refuta pero al mismo tiempo recupera a la anterior, superándola: la Constitución de Apatzingán o “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana” promulgado por el ejército insurgente en el Congreso de Chilpancingo el 22 de octubre de 1814; las constituciones de 1824, 1857 y 1917… Es un hecho que parece regla el que una guerra civil haya precedido el nacimiento y promulgación de cada nueva constitución: la de 1824 fue corolario obligado de consecución de nuestra Acta de Independencia en 1821, que estableció nuestra facultad de gobernarnos con las leyes que decidamos; la de 1857, que sobre todo deslindó a las fuerzas medievales internas de los poderes nacionales –afectando también a los pueblos indios– estableciendo al Estado civil laico, y que además abatió la monarquía impuesta por los conservadores y por fuerzas extranjeras, estableciendo en cambio la restauración republicana y una segunda independencia; la Constitución de 1917, que sin duda introdujo el importante reconocimiento de la justicia social con el Estado como garante, siendo reconocidas las clases sociales y los derechos del trabajador y, como se ha dicho antes, estableciendo en la letra la propiedad originaria de la nación mexicana sobre sus recursos naturales.

Sin embargo, en esta manera dicotómica de representarnos nuestra historia moderna, dada dicha dicotomía por: 1) estallidos bélicos revolucionarios y lucha social que anuncian la muerte de un régimen constitucional; y 2) la conclusión de dichos estallidos y luchas con la promulgación de una nueva Carta Magna, es menester reconocer un tercer elemento fundamentalísimo para comprender dicha alternancia, a la cual Carpizo buscaba dar una salida jurídica-institucional. El tercer elemento es uno que mencionamos anteriormente, en el primer apartado, y que fue causa de debates y origen de definiciones en todo el mundo durante el siglo XIX: La cuestión de la propiedad. Es pues, una tríada la que enfrentamos en la gestación de un nuevo orden social: 1) revoluciones y luchas sociales; 2) muerte de una constitución y promulgación de una nueva, y 3) redefinición legal del orden social, muy en particular del concepto de “propiedad”.

Sin embargo, a donde hemos llegado en México en la actualidad, tras tres décadas del proceso de reformas estructurales implantadas desde que se firmó la primera carta de intención entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno mexicano en 1976, y dada la creciente crisis del constitucionalismo a nivel mundial, sobre todo desde que se inicia el siglo XXI, es a una crisis del constitucionalismo mexicano, en particular. Empleo “crisis” en el sentido estricto de “punto de inflexión”, momento de cambio de dirección. En principio, no califico dicho suceso, lo cual se debe desde luego realizar a partir de las necesidades y capacidades de la población mexicana. Se trata de avanzar mediante el análisis y cerrar con la elaboración de conclusiones.

De acuerdo con el modelo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –antes GATT–, del World Economic Forum de Davos; del G-7 (que cuando ingresó Rusia se denominó G-8, pero volvió a recuperar su nomenclatura original este 2014 tras la expulsión de esa república) y de otros organismos surgidos en años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, que han venido a suplantar a la Organización de las Naciones Unidas y a refuncionalizar al Banco Mundial y al FMI, sobre todo a partir de la crisis mundial de los años setenta del siglo XX, encontramos que el periodo de la historia del mundo en el cual se cuestionaron teórica y prácticamente la feudalidad y las monarquías, de manera que se revolucionaron –literalmente– las nociones dominantes de “leyes” en todo el mundo, dando lugar a que se concibiese que existe una imposibilidad de que las nuevas sociedades modernas existan sin ley al mismo tiempo que se estableció que, de uno u otro modo, la ley cristaliza de manera positiva en el Estado, en la voluntad general plasmada en reglas escritas, de manera lógica, jerárquicamente ordenada, en la Constitución Política de cada nación.

Ahora bien, con la crítica teórica y práctica al Estado en todas sus formas y el impulso a un orden que en teoría se apega a la idea de que debe desregularse la economía del orbe, hechos característicos del actual periodo neoliberal: ¿estamos ante el fin del fin del constitucionalismo en general, no solamente del llamado constitucionalismo social, e incluso ante una redefinición de lo que se entiende por “leyes”? ¿Es, para quienes vivimos en este país, la muerte del constitucionalismo mexicano?

Aunque sea de paso, por rebasar el tema los límites de este ensayo, debemos destacar y denunciar que el discurso y la práctica del neoliberalismo como apropiación del poder colectivo cuya existencia niega –en nombre de la quimera de la ausencia de poder colectivo efectivo y real, de la voluntad política colectiva– tiene, además, un vínculo sordo pero fuerte con el fascismo, situación que se registraba desde la era de Bismarck, la fundación de la escuela “austriaca”, la ideología nacional socialista y expansionista de Naumann.

1.3 Primera conclusión

Es necesarísimo ejercer la reivindicación del constitucionalismo mexicano como base del orden social moderno de nuestra patria. Opuestos al constitucionalismo debilitado y formal que nos será definitivamente impuesto si no protestamos ahora, que altera en su base la concepción de propiedad lograda en 1917 y que, en lo político, abdica del origen civil de sus poderes, cediéndolos en favor de poderes fácticos nacionales y extranjeros, que reniega de la ciudadanía como la sustancia política fundamental que nos cohesiona tanto en periodos revolucionarios como en periodos de paz, cediendo poderes fundamentales al quimérico libre mercado, que no es sino la propiedad monopólica ejercida por poderes fácticos, embozados tras la bandera de las libertades individuales y una hipostasiada e inexistente libre concurrencia o de mercado como homogeneizadora del sistema social. Prácticamente, la autoomisión del Estado mexicano ha provocado que todos los mercados estén supeditados de uno u otro modo a los modos y ritmos dictados por grandes poderes fácticos políticos y económicos, principalmente internacionales.

El sello de la edad moderna es la Constitución, como un hecho cívico, como autorreivindicación del poder del pueblo al ocurrir el nacimiento de la idea del pueblo como sujeto histórico y social. A la vez, ante el conflicto jurídico de la edad moderna (por ejemplo, constituciones pragmáticas con derecho anglosajón o constituciones de principios con derechos del hombre de origen francés), la Constitución mexicana de 1917 se definió con claridad por los derechos fundamentales, que están en su base, que son un hecho absoluto de la naturaleza del hombre, y lo hizo introduciendo y poniendo de relieve el carácter social del derecho constitucional mexicano.

En breve, la alteración que se ha hecho al concepto fundamental de propiedad establecido tras la lucha revolucionaria de 1917, que lógicamente supone el no concesionar el sector energético, la mayor industria estratégica nacional, principalmente en lo que toca a hidrocarburos y electricidad; así como la supresión del carácter político fundamental de nuestra Constitución, dándose a los poderes de la República la facultad de alterar contenidos fundamentales, pasando por alto la voluntad política de la ciudadanía, son hechos que permiten entender que se trata de la expresión particular en el constitucionalismo mexicano de la crisis que vive el constitucionalismo a nivel mundial, acosado por el autoritarismo y la antidemocracia de poderes fácticos que, en sus extremos, llegan a adoptar formas declaradamente violentas e incluso fascistas.

1.3.1 Adenda a la primera conclusión

Es bien sabido que durante años, meses, semanas y días antes de que fuera aprobado el dictamen de Reforma Energética del 20 de diciembre pasado, hubo un sinfín de encuestas que demostraban el desacuerdo con la privatización del petróleo mexicano, aunadas estas a fuertes movilizaciones y a consultas que incluso tienen carácter mandatorio, como fue la que realizó el gobierno de Marcelo Ebrard en 2008 en la capital del país. Además, como también es ampliamente conocido, la reforma fue aprobada mediante un fuerte resguardo policiaco y militar para todos los congresistas, incluidos los de la oposición. No hay duda de que nuestros gobernantes actuaron de manera ilegítima, lo cual no hace sino fortalecer los razonamientos expuestos en los párrafos anteriores: no solamente se omite la voluntad del verdadero, último y genuino soberano, que es el pueblo de México, y se hace esto en cuestiones que forman parte del acuerdo o los cimientos de la Constitución, sino que, además de todo, hay clara evidencia de que la voluntad popular está abrumadoramente en contra del contenido privatizador de las radicales reformas presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso.

Todo indica que se busca repetir la historia expuesta en lo que toca a la aprobación de 21 leyes secundarias que habilitarían completamente la nueva Constitución que se busca cimentar sin que se nos hubiese dicho jamás que ese es el propósito ni se hubiese tampoco convocado ni reunido un Congreso Constituyente del pueblo mexicano.

2. La actual Reforma Energética en México, las exportaciones y el monopsonio de corporaciones extranjeras

México posee una cantidad considerable de reservas explotables de hidrocarburos. Aun a pesar de la conocida sobreextracción que las ha mermado en las últimas tres décadas, la posesión de dichas reservas puede considerarse como un privilegio con respecto a otras naciones que poseen poco o nada de reservas de un recurso estratégico como lo son los hidrocarburos.

Sin embargo, a pesar de su todavía respetable cuantía absoluta, dichas reservas son relativamente precarias, si se considera que tenemos un consumo interno muy elevado de petróleo, cerca de la mitad de lo que se produce diariamente, y que al mismo tiempo la otra mitad de la producción diaria está comprometida para su exportación, tanto por la poderosa demanda de quienes importan nuestras exportaciones de petróleo como por la dependencia que nuestra economía tiene del ingreso de divisas a que dan lugar dichas exportaciones.

Nada de esto debe olvidarse al analizarse el actual proceso de la llamada Reforma Energética. En primer lugar, en la actualidad, visto desde un punto de vista energético, haciendo abstracción de lo mercantil y monetario, tenemos un patrón energético completamente dependiente del petróleo. Pese a que dicho patrón se halla en crisis, crecen tanto la extracción como el consumo, pero la imparable necesidad creciente de hacerlo así se contradice con la imposible reposición del recurso consumido, que es un recurso no renovable. Por último, no disponemos de la capacidad técnica precisa ni de los recursos de capital suficientes para reponer el flujo de energía y las diversas aplicaciones que generamos a partir de los hidrocarburos por medio de nuevas técnicas y fuentes de energía.

En segundo lugar está la enorme rentabilidad de una industria como Pemex, gigantesca y comparable con las rentas que obtienen las mayores empresas del mundo, pero que a pesar de esas dimensiones no permite a nuestro país la satisfacción completa y definitiva de los todavía más grandes y siempre crecientes requerimientos y obligaciones financieras del Estado mexicano con actores públicos y privados nacionales y del extranjero.

¿Será alcanzada una situación que se pueda considerar segura desde un punto de vista energético? ¿Serán capaces las “empresas productivas del Estado” de sobrevivir en el nuevo entorno? ¿De qué manera podrá el gobierno mexicano ajustar las finanzas públicas a partir del momento en que empresas extranjeras tomen de manera formal y jurídica participación y control del flujo de valor o renta que genera continuamente la dinámica de la industria del petróleo mexicano?

Y más aún: ¿podrá Pemex seguir siendo motor de los procesos económicos internos de México y dando la posibilidad de abandonar el atraso y el subdesarrollo de México?

Todas estas preguntas han quedado opacadas por el debate en los medios de comunicación y el bullying o apaleo mediático que aplican en contra de periodistas y analistas que ponen cuestión o rechazan abiertamente el proceso de reformas en curso.

Al respecto, planteo la siguiente cuestión: ¿cómo fue que la postura oficial del Estado mexicano ha girado 180 grados en los últimos años, dejando de lado el discurso y las prácticas que emergieron triunfantes de la Revolución Mexicana de 1910 y se condensaron particularmente en el sexenio del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, dejando en su lugar discursos y prácticas propias del neoliberalismo, pero haciendo todo ello en nombre de la propia Revolución Mexicana y, más aún, hablando de fortalecer a la nación mexicana?

Precisando la pregunta, o explicitando lo que pregunto entre líneas: ¿hasta qué grado fue obligado o engañado el gobierno mexicano para realizar estas iniciativas y hasta qué grado fue forzado, incluso obligado, a comportarse de manera complaciente con los poderes fácticos de México y del extranjero?

Podemos remitirnos hasta los años de las primeras pero definitivas crisis del sistema mexicano que, todavía en 1967 y en pleno desarrollo estabilizador, celebró con orgullo propio el cincuentenario de la Revolución Mexicana. Ya a finales de los sesenta, y en medio de la agitación del movimiento estudiantil de 1968, era un tema de preocupación la revalorización del oro. Señalemos los efectos inflacionarios sobre la economía mexicana de la crisis del dólar en 1971, cuando Richard Nixon declara la inconvertibilidad del oro-dólar y de esa manera convierte en puramente fiduciaria a la principal divisa internacional, la del país cuya economía producía cerca de 50% del PIB mundial en esos años. O bien, podemos discutir hasta qué grado fue voluntaria la firma de la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en 1976, en el marco de la primera devaluación del peso mexicano –el de 12.50 pesos por dólar– desde 1956.

Una serie de pasos, analizados por muchos investigadores y críticos, que llevaron a nuestro país de regreso al papel de exportador para el comercio internacional de petróleo y a dar los primeros debates sobre su ingreso al GATT, significando ello los inicios del desmantelamiento de las empresas estatales tras la crisis de 1981-82 y hasta llegar en 1994 a la firma y puesta en marcha del TLCAN y al ingreso de México a la OMC y a la OCDE; a la endeudadora crisis del “Efecto Tequila” ese año, etcétera. Todos ellos siguen siendo materia de estudio. Pero la gran cuestión que deriva del camino recorrido es: ¿México fue obligado a abandonar el modelo de desarrollo nacionalista o lo hizo más o menos voluntariamente?

Las respuestas a este problema, que no es menor, nos pueden llevar hasta muy atrás, por ejemplo a la rendición de nuestro país en 1847-1848. No es posible hacerlo aquí ni es el propósito de este estudio. Lo cierto es que, debemos señalarlo, a lo largo de nuestra historia como nación que se proyecta independiente y soberana, todo el tiempo han estado mezclados dos factores que determinan los resultados de los procesos: a) de un lado la lucha, el espíritu declaradamente revolucionario, que hoy en día muestra grandes debilidades y poderosas limitaciones en el mundo globalizado actual; y b) del otro lado, la claudicación arguyéndose imposibilidad de triunfar a partir de nuestro propio ser o bien adoptándose hasta por mezquindad y cinismo la colaboración con fuerzas poderosas de dentro y fuera del país.

El asunto señalado, si fuimos obligados o si consentimos, no es pura cuestión retórica ni es problema menor, toda vez que al resurgir ese debate en el presente, a nuestro patria le resulta del todo ensombrecedora e inconveniente la perspectiva de sumergirse una vez más en una franca guerra intestina y fratricida como las que hemos sufrido en el pasado, en los siglos XIX y XX, pero sin que simultáneamente se resuelva el imperativo de poseer una gran claridad acerca de cuáles son sus intereses vitales y quienes los defienden o los traicionan, por gusto o por obligación.

La perspectiva que propongo abrir es la siguiente: que logremos identificar a quienes, por convicción o intereses propios, están realmente convencidos de pugnar por la entrega de nuestros recursos energéticos al extranjero, al mismo tiempo que conformamos una verdadera unidad nacional, amplia, sin distingo de ideologías, religiones, condiciones de clase, aspectos raciales o de género. Dejemos de simular, pero hagámoslo en el marco de la ley: lo fundamental que subsiste y se establece en nuestra Constitución es que esta patria le pertenece quienes aquí nacimos.

En este sentido es que debe ser reconocido como la contraparte de la Reforma Energética, que se halla fuera de nuestra nación, al monopsonio de empresas importadoras de petróleo mexicano. Esa contraparte se ha venido fortaleciendo desde los setenta y naturalmente es la más interesada en pasar de la condición de importadora y consumidora de petróleo mexicano a la condición de propietaria del recurso extraído y a su administradora. No es de extrañar que, al efectuar el análisis empírico, sea posible constatar que se trata de los mismos grandes intereses corporativos de las empresas extranjeras a las cuales echó el pueblo de México en 1938, cuando el gobierno les expropió sus bienes por desacatar y desafiar –sin pudor alguno– las leyes y a las instituciones mexicanas. Ese suceso permitió dar grandes pasos para hacer efectiva la propiedad de la nación sobre el subsuelo mexicano tal y como lo había establecido el Constituyente de Querétaro en 1917, cuando apenas se cumplían 50 años de consumarse la derrota militar a las fuerzas extranjeras del imperio francés en esa misma ciudad.

Pasividad, inacción política, falta de respuesta y disolución del sujeto social son nuestros principales problemas y son los que impiden resolver correctamente dificultades de índole estratégica, como la concerniente a nuestro sector energético y muchas más. Sin embargo, indudablemente hay elementos de fuerza, de coerción comercial y financiera, asociados tanto con el citado monopsonio de lo que en otra época fue conocido como The Seven Sisters, poderosas corporaciones globales que requieren dominar el flujo planetario de energía –destacadamente hidrocarburos y electricidad– como con la financiarización de la economía mundial contemporánea y la banca extranjera dominante en México –hasta en 90%, como no sucede en ningún otro país– y la precariedad de los flujos de capital financiero que ingresan a México.

Ilustremos de manera sucinta todo lo expuesto acerca del comercio de petróleo crudo y del monopsonio con el cual ha estado negociando nuestra nación en los últimos años, incluyendo algunas cifras.

• • • • •

A diferencia de lo que sucedía en 2008, cuando una fuerte oposición social se puso en pie al saberse que el gobierno corrupto, reaccionario y represor de Felipe Calderón quiso privatizar la energía de México, cuatro años más tarde, a mediados de 2012, los términos del debate energético habían cambiado y se rompía en foros periodísticos y universitarios el hasta entonces considerado “tabú” de no hablar siquiera de la posibilidad de modificar el artículo 27 ni otras partes de la Constitución. Con toda claridad, fue expresado que se buscaba permitir que interviniesen inversionistas privados y extranjeros en áreas del sector energético reservadas al Estado hasta ese momento, además de autorizarles adquirir e incluir entre sus activos los yacimientos de hidrocarburos de nuestra nación.

Hoy en día es cada vez más claro que no solamente era bien cierta la pretensión de privatizar nuestros recursos nacionales originales y entregarlos a países extranjeros, particularmente a Estados Unidos, sino que la intención expresa de la privatización del petróleo mexicano venía dedicada a un puñado de empresas estadounidenses, inglesas y de otros países nucleares de lo que conocemos como el capitalismo occidental.

Para comprender por qué ha sido posible que –como se indicó en el apartado anterior– hayan tenido lugar cambios que sepultan la esencia del pacto social proclamado en 1917, es necesario en primer lugar reconocer las rutas centrales que ha seguido el petróleo extraído en México desde que nuestra industria petrolera regresó a finales de los setenta del siglo XX a la extracción de petróleo crudo con el fin primordial de exportarlo a otras partes del mundo. Posteriormente plantearé una particularización de nuestra condición de país exportador de crudo, en relación con la clientela que nos compra los hidrocarburos. En ambos casos recurriré a estadísticas elementales que suelen ser pasadas por alto, por lo menos de la manera en que las enfoco en este trabajo.

Exportaciones de petróleo de México a Estados Unidos:

Dinámica paradójica y destinatarios

Hay información mexicana y oficial más o menos abundante y de calidad estándar acerca de las exportaciones de crudo de México a Estados Unidos: Indicadores económicos de Pemex, Sener, Banxico, por supuesto. Sin embargo, por obvio que parezca, es necesario decir que la información que en México se ofrece por ley no es suficiente, tanto por la manera en que se presenta como por la información que se mantiene reservada para funcionarios e inversionistas. Dejando de lado la cuestión de que las cifras mexicanas de exportaciones de crudo mexicano muy frecuentemente no se corresponden con las cifras oficiales de otros países acerca de sus compras a México –hecho que estudió y señaló desde hace años don Emilio España Krauss– es necesario emplearla a sabiendas de que no es suficiente. A partir de ella es posible afirmar que: 1) las exportaciones mexicanas son paradójicas, son muestra de fuerza pero al mismo tiempo de debilidad, de riesgo; 2) la información es plenamente insuficiente.

Exportaciones de crudo: fuerza paradójicamente débil

Mucho se ha discutido acerca del “poderío” de México como potencia exportadora de petróleo crudo. Señalamientos en ese sentido los ha hecho en particular el “Grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917” y sobre todo las hizo el ingeniero Rafael Decelis Contreras. Comparto desde luego la tesis de que México no debe hacer negocio de exportar petróleo crudo porque no cuenta con las reservas de crudo necesarias, tratándose de un recurso estratégico no renovable, y porque no es negocio –es un costo de oportunidad demasiado elevado, debido a que la mayor parte del valor que se genera en la cadena del petróleo se halla en el procesamiento, la comercialización y las finanzas. Pero debe tenerse presente algo que tampoco no se observa a simple vista: la dinámica de esas exportaciones petroleras mexicanas.

Brevemente, diremos lo siguiente:

Cada vez mayor presión (inversión, trabajos intensos, como en Chicontepec) para incrementar la extracción de crudo del subsuelo, al mismo tiempo que se obtienen resultados decrecientes (la extracción total bajó de 3.5 millones de barriles diarios en 2004 a cifras de 2.5 millones de barriles diarios en la actualidad) y cada vez más dificultades para reponer reservas (sabido es el declive de Cantarell).

Al mismo tiempo que la extracción diaria viene cayendo notablemente, la cantidad diaria de barriles que se destinan a la exportación prácticamente no varía: pese a estar “desangrándose” nuestras reservas petroleras, las exportaciones de crudo diarias y anuales se mantienen en el mismo nivel. A eso es a lo que llamo “fortaleza paradójicamente débil”: se logra exportar una gran cantidad de petróleo, de 1990 a 2010, creciendo la producción que se exporta de un tercio de la producción total a la mitad de esta, pero ello al mismo tiempo que nuestra producción total cae.

Necesario es hacer notar que prácticamente la mitad de nuestras exportaciones de crudo se realizan para un solo destino: Estados Unidos.

Información plenamente insuficiente

Pero, una vez planteada nuestra gran debilidad exportadora a Estados Unidos, la pregunta que formulo es: ¿En qué radica la insuficiencia informativa a la que me refiero? Es tan sencillo como lo siguiente: no estamos acostumbrados en la sociedad mexicana, hasta que se apliquen las reformas recientes todavía propietaria del petróleo y de Pemex, a recibir la información de nuestro comercio exterior de hidrocarburos por empresa, lo que en primer lugar se refiere a las importaciones estadunidenses de hidrocarburos mexicanos, que obtenemos solamente si estudiamos las estadísticas del Department of Energy (DOE). Ello tiene que ver con las reglas del sistema estadunidense, pues con todo y lo criticable que sea ese sistema, allá los grandes monopolios deben hacer pública, por obligación, esta clase de información, mientras que en México solamente se nos informa del petróleo crudo que se exporta, pero no se nos dice quién lo compra, en qué cantidades, por qué medios, etcétera. Esa información, desde luego, existe y de manera puntual, pero se la reservan nuestros gobernantes.

Cabe señalar que lo mismo sucede con las importaciones de refinados y gasolinas, así como con los petroquímicos –aunque éstos los efectúen particulares en gran medida– y sobre todo con los aspectos financieros del comercio internacional de petróleo mexicano, refiriéndonos aquí al “hoyo negro” informativo de organismos como Pemex Internacional (PMI), que ha operado con plena opacidad en paraísos fiscales como las Islas Caimán en el mar Caribe, así como en instituciones financieras de privados estadounidenses.

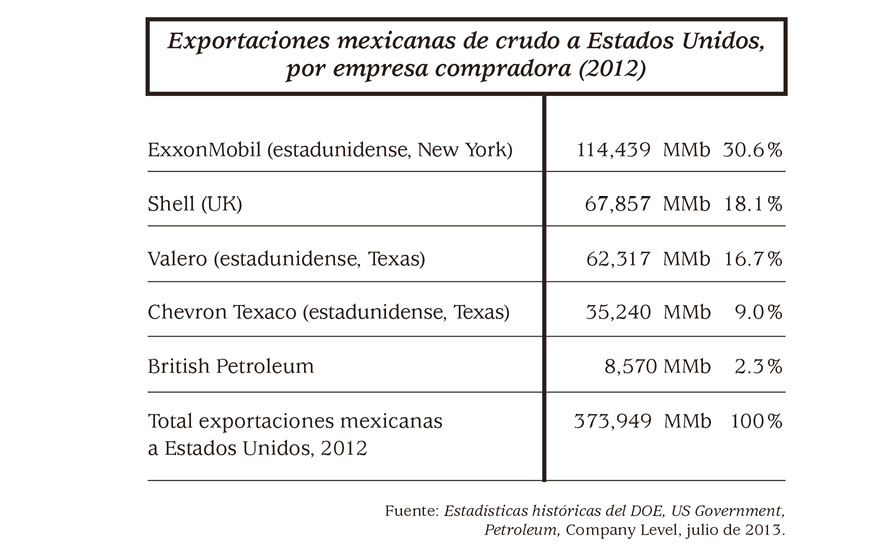

Señalaré de manera puntual el caso de cinco grandes empresas –ExxonMobil, Shell, Valero, Chevron y BP– que en 2012 juntas compraron 77% de nuestra exportación total a ese país (equivalente a cerca de 40% de nuestra producción total), exportación que ese año sumó 373,949 MMb (un promedio de 1.024 millones diarios):

Es importante no pasar por alto que British Petroleum, a pesar de que compró 8,570 millones de barriles (MMb) –que no fueron sólo de petróleo crudo, sino también de pentanos y otros residuos combustibles, haciendo una compra relativamente “baja” a México en comparación con la que hacen las demás empresas–, fue la compañía más rentable del mundo en 2012 (según las 500 globales de la revista Fortune), lo cual le plantea el problema de colocar sus 40,000 MMb de ganancias netas en inversiones rentables seguras y dinámicas, siendo éste un problema mayor cuando estamos en pleno entorno recesivo a nivel mundial.

Y tampoco olvidar la rentabilidad insuperable de Pemex, antes de impuestos, con todo y sus problemas, como éste de la exportación anual de la mitad de su producción total a las compañías extranjeras, desde hace más de 30 años, cuando México regresó al mercado mundial de crudo; es decir, cuando volvió a exportar petróleo sin procesar, cuestión que prácticamente –con excepciones– se detuvo desde la gesta heroica de la expropiación de los bienes de las empresas el 18 de marzo de 1938 y se reanudó hasta la década de los setenta.

Hasta la fecha, como resultado de una decisión estratégica que tomaron las más altas esferas del poder (gobierno y empresas) en Estados Unidos al concluir la Segunda Guerra Mundial, ese país no exporta desde entonces, por ley, ni una sola gota de petróleo crudo; antes bien, importa el petróleo de otros países. Y además, por si fuera poco, desde los setenta creó una reserva estratégica federal –donde ahorra petróleo crudo para emergencias en grandes cavernas de sal situadas en el sur estadounidense.

En breves palabras: lo que llamo información plenamente insuficiente es que el ya cuestionado poderío exportador de petróleo mexicano ni siquiera se hace con otro “país” u otra “nación”, sino que se hace con empresas privadas extranjeras, de las cuales las cinco señaladas son las que han comprado, por lo menos, las tres cuartas partes de las exportaciones de crudo mexicano a Estados Unidos durante cerca de 35 años.

En términos económicos, a pesar de las diferencias de intereses entre las corporaciones petroleras occidentales, por ejemplo entre la tejana Texaco y la inglesa Shell, en torno a cuestiones que no se dan a conocer al público en nuestro país por parte de nuestras autoridades, tales como qué empresa se lleva el mejor petróleo (con menos azufre, etcétera) y en qué modalidades de pago, tiempos de entrega, transporte, etcétera, resulta vital para la nación mexicana el comprender que, frente a México, estas pocas pero poderosísimas empresas han actuado como si fueran una sola compradora, como eso a lo que en la teoría económica convencional se denomina monopsonio.

Por tanto, la dependencia mexicana de este monopsonio

extranjero:

Por parte de nuestras petrolizadas finanzas nacionales (además del mercado interno mexicano, es por sus ventas a esos poderosos compradores que Pemex provee 10% del PIB y casi la totalidad de las divisas que conforman la reserva internacional del Banco de México, que han sido acumuladas fundamentalmente gracias a nuestra empresa, llegando hoy en día a rozar los 200,000 MMb)…

Y en particular de las finanzas públicas (es sabido que de 40 a 45% del gasto público depende del flujo de ingresos que provee Pemex)…

…Nos lleva a entender que detrás de las “exportaciones mexicanas de crudo” se esconden, de manera eufemística, los mismos países y las mismas empresas extranjeras con que nuestros padres y abuelos lidiaron en 1917, en 1914, en 1938… No de manera frontal, desacatando abiertamente a los poderes electos por el pueblo mexicano, sino a través del poder del monopsonio, de su condición de “cliente favorito” que, empoderado, toma el control de la relación comercial, además de hacerlo mediante firmas de abogados, consultorías y contables especializadas en el sector energético, que cabildean a través de los medios de comunicación en México y también ofreciendo jugosos estímulos y participaciones en sus negocios a políticos, funcionarios del sector energético, académicos y estudiantes mexicanos, quienes por falta de convicciones nacionalistas o bien por ignorancia, debilidad y confusión, aceptan entregar el mando de la nación a estos notables y grandes poderes, que naturalmente pondrán siempre en primer lugar los intereses de sus países y sus intereses particulares –ellos sí defienden sus derechos, sus intereses y son altamente patriotas en las naciones donde se originaron y han crecido.

3. Conclusiones

–La Reforma Energética está al borde de la ilegalidad: apenas cumple formalmente con los requisitos de la administración pública, pero afecta cuestiones esenciales, como el trastocar contenidos de fondo de la Constitución, en particular el concepto de propiedad, y el efectuar esos cambios de fondo sin que se haya expresado la voluntad del soberano en un Congreso Constituyente. Se ha cambiado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin que esto fuera hecho por el pueblo de México y contando con evidencias múltiples de que nuestro pueblo desaprueba el contenido de dichas reformas: no hay avance en el constitucionalismo de México, sino un retroceso, al mismo tiempo que la subordinación del entramado jurídico de la Constitución a convenios comerciales firmados con países extranjeros.

–Valor real de Pemex: las reservas deben seguir siendo de la nación y deben ser trabajadas exclusivamente por Pemex, siendo el crudo, tanto en el subsuelo como una vez extraído, propiedad de la nación.

–Corregir los problemas con la tendencia a exportar crudo. Estados Unidos es conservador, no exporta y tiene más reservas y producción que nosotros; nosotros somos “reformistas” y exportamos al tiempo que nuestras reservas caen.

–Hasta los años setenta, México no exportaba, y cuando lo hizo, procuró que no fuera a un solo cliente. Hoy no sólo se exporta a Estados Unidos, como se sabe, sino que son al menos tres grandes corporaciones empoderadas, cuestionaría acaso don Ricardo Torres Gaytán. Podría entenderse como una clásica situación de monopsonio, en tanto estas empresas actúan de manera unificada y ejercen un poder de negociación económico común. Su ingreso a México podrá replicar en un futuro inmediato en el sector energético la actual estructura del sector financiero, que es en 90% extranjero –y dejemos de lado por razones de tiempo, espacio e información disponible, la centralísima cuestión de la conexión entre ambos sectores, el energético y el financiero.

–Pese a que se hace necesario: a) acentuar acción estratégica hacia la transición energética y b) superar la aspiración hacia políticas de desarrollo exclusivamente basadas en la renta petrolera, para impulsar uno que reconozca los problemas y retos que plantea la llamada sociedad del conocimiento, resulta fundamental tener presentes:

• el carácter estratégico de los hidrocarburos (y de otros recursos naturales, como la minería), que a pesar de modas “revolucionarias” como el fracking, seguirán siendo vitales durante lo que resta del siglo XXI y tal vez más.

• a la vez que tener presente el necesario papel de la renta petrolera en la construcción de la nueva matriz energética mundial y en la consolidación del tránsito hacia una sociedad del conocimiento.

–En el actual debate sobre Reforma Energética en México es cada vez más importante la cuestión de la posesión de las reservas de petróleo crudo, de gas natural asociado, de gas seco y de carbón mineral; de ahí el gran peso que tiene en el debate la cuestión del tipo de contratos que se podrían otorgar a inversionistas extranjeros, en donde éstos presionan para obtener participación, lo más significativa posible, en la propiedad de las reservas. La reforma constitucional del 20 de diciembre de 2014 autorizó “licencias y permisos” y el debate de las leyes secundarias presentadas a discusión el 30 de abril de 2014 condujo finalmente la autorización de expropiaciones para beneficio de los beneficiarios de dichos contratos. Por último, el debate se da cada vez más con empresas internacionales y no con gobiernos, aunque estos están presentes; lo cual se expresa en gastos de representación de las empresas petroleras por distintas vías informales, gastos de lobbying.

–Conforme avanza y se agrava el estado de guerra mundial, en lo cual los recursos naturales son pieza clave dentro de los motivos de las disputas, las reservas petroleras en tierra y mar de nuestro país, que ocupa la frontera más grande del mundo con Estados Unidos, adquieren cada vez más un sentido estratégico y militar, que endurecen las restricciones que nos han sido puestas para impedir que hagamos un uso libre y soberano de nuestros recursos energéticos, particularmente para fortalecer la tradición juarista del respeto al derecho ajeno y no intervención, postura anticolonialista a favor de la paz mundial. Se hace necesario que la política energética futura de México decidida nuevamente por nuestro pueblo de manera libre y soberana se dirija hacia la transición y seguridad energética para el desarrollo social y en favor de la paz mundial.

1 Licenciado en Economía, con estudios de maestría en Historia, UNAM. Profesor en la Facultad de Economía, UNAM y en la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”. Autor de diversos ensayos y artículos especializados en energía y economía (Macroeconomía, Energía a debate, petróleo y electricidad. Ha colaborado en Revista Trabajadores, así como en Voces del Periodista, Telesur México y otros medios. Integrante del Centro de Estudios Estratégicos de la Nación, A.C.

2 Hoy en día, en el plano internacional, los órdenes legales que erigió la diplomacia internacional, particularmente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, si bien no han desaparecido, si han sido sustituidos generalmente de manera fáctica por grandes poderes particulares y/o regionales.