LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADO, 1920-1945

LUIS ABOITES

ENGRACIA LOYO

El Colegio de México

INTRODUCCIÓN

Después de la Revolución de 1910, el país mostraba las huellas de la guerra, de la violencia, de la intensa disputa política e incluso de la lucha de clases. Miles murieron en las batallas pero muchos más murieron víctimas de la epidemia de influenza española de 1918, y otros más abandonaron el país. La experiencia de los años de guerra tuvo profundas secuelas en el país. Es la única década del siglo XX en que la población registra un descenso, de 15.1 millones en 1910, a 14.3 en 1921.

Otra consecuencia del movimiento armado fue el ingreso de las masas a la vida política. Las clases bajas, pobres, hechas a un lado por el porfirismo y por los regímenes liberales anteriores, descubrieron que su movilización y organización podían influir en la manera de conducir al país. Se hallaron de pronto con que sus demandas de mejoría, ya fuera en forma de tierras, aguas, salarios más altos, derecho a huelga y a la contratación colectiva, viviendas, educación, salud o participación política, no sólo eran legítimas sino que podían imponerse a todos los que buscaban con ansia ascender en su carrera política.

No sin dificultades, aparceros, obreros, jornaleros, vecinos de pueblos, así como maestros y arrieros hicieron valer su activa participación en el derrocamiento de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Sus simpatías por la Revolución eran un argumento de peso para alcanzar mejores condiciones de vida para ellos y sus hijos y para tratar de desterrar los abusos y agravios cometidos en su contra por los ricos y los poderosos. Y con ese propósito muchos de ellos fundaron comités y ligas agrarias, sindicatos, partidos políticos, cámaras, uniones, federaciones. Pero no sólo los pobres y los trabajadores se organizaron, también los terratenientes y otros empresarios formaron sus organizaciones, como el sindicato de propietarios o las cámaras de comerciantes e industriales, o la confederación patronal en 1929.

En este capítulo pasaremos revista a un intenso tramo de la historia de México cuya dinámica esencial puede resumirse como sigue: por un lado en el enfrentamiento entre una sociedad movilizada y en buena medida organizada, y por otro un Estado en construcción cuyo principal propósito fue precisamente subordinar las organizaciones populares para ejercer pleno dominio sobre la sociedad entera. Lograr esa subordinación no fue tarea fácil, en parte por la oposición de las propias masas populares y en parte por las grandes dificultades con que toparon los grupos políticos en su esfuerzo por consolidar las nuevas instituciones del Estado. Entre esas dificultades cabe mencionar la amenaza de rebeliones militares, el estallido de algunas de ellas, el peso de los caudillos regionales y los caciques y en general la debilidad del gobierno nacional. Pero a mediados de la década de 1940, como trataremos de mostrar, el “éxito” del Estado en la tarea de someter a los grupos populares organizados era más que evidente.

EL ASCENSO DE OBREGÓN Y CALLES, 1920-1928

Después del triunfo del Plan de Agua Prieta en mayo de 1920, una de las prioridades de los militares y políticos sonorenses que habían encabezado ese movimiento fue llegar a acuerdos con los numerosos jefes militares que contaban con mando de tropa en distintos rumbos del país. Los más importantes eran los villistas, comandados por el propio Francisco Villa, pero también Manuel Peláez en la zona petrolera del norte de Veracruz, Saturnino Cedillo en San Luis Potosí y otros más. Por distintas razones todos eran enemigos de Carranza y ansiaban su caída. La desaparición del presidente coahuilense favoreció a los grupos políticos y militares encabezados por el general Álvaro Obregón. Durante su desempeño como presidente provisional (junio-noviembre de 1920), Adolfo de la Huerta dedicó sus esfuerzos a la pacificación. Así se inició la lenta tarea de los nuevos gobernantes de imponer su dominio efectivo a lo largo y ancho del territorio nacional. Tal dominio era condición indispensable para garantizar su permanencia en el poder. No había mucho dinero y la mayor parte del presupuesto federal se destinaba al ejército (casi 70% en 1917). El breve gobierno del presidente De la Huerta dio pasos firmes en esa labor pacificadora. El logro más importante fue la rendición de Villa en julio de 1920; poco a poco otros grupos negociaron también su sometimiento a los nuevos gobernantes.

Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. Las relaciones con Estados Unidos atravesaron momentos de gran tensión. Por principio de cuentas, el gobierno de Estados Unidos no reconoció al nuevo gobierno mexicano, alegando que había sido resultado de un levantamiento armado. Nutrían esta actitud los intereses de petroleros y mineros que rechazaban el artículo 27 constitucional, que establecía la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y el subsuelo. Sus concesiones, en gran medida otorgadas durante el régimen porfiriano, tenían que ser modificadas para acatar la nueva disposición constitucional. Obviamente los intereses extranjeros aprovecharon la ocasión para atacar el radicalismo mexicano, en particular el artículo 27. Por otro lado, la jerarquía católica y grupos de católicos se mostraban más que inconformes por el contenido, a su juicio anticlerical, de varios artículos de la Constitución de 1917: rechazaban la prohibición de hacerse de propiedades y verse sometidos a la regulación gubernamental tanto en materia de culto como de educación. Por su parte, los terratenientes, nacionales y extranjeros por igual, presionaban para lograr una indemnización por los daños causados por la guerra, recuperar sus propiedades incautadas y, más tarde, para evitar la afectación de sus haciendas.

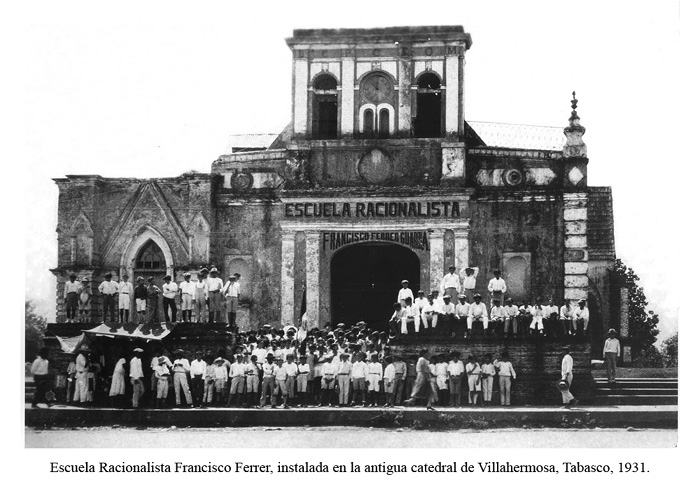

En diversos lugares del país había grupos movilizados, y otros armados, y muy poco dinero en las tesorerías de los gobiernos estatales y municipales. Los años de guerra cobraban la factura. En los estados que habían sido teatro de batallas y grandes movilizaciones de tropas, militares y funcionarios habían saqueado las arcas, y algunos vecinos se acostumbraron a no pagar impuestos. En Yucatán, un estado muy poco involucrado en la lucha militar, la herencia política del gobernador carrancista Salvador Alvarado (1915-1918) se había transformado en un movimiento radical más extenso, encabezado por Felipe Carrillo Puerto, líder del Partido Socialista del Sureste, fundado en 1916 con el nombre de Partido Socialista Obrero. Se impulsaba la dotación de ejidos (aunque no en las haciendas henequeneras), se formaban sindicatos, se organizaban congresos sobre educación y feminismo. La escuela racionalista ganaba adeptos, en especial en el sureste del país, siguiendo las ideas del español Francisco Ferrer Guardia, cuya pedagogía proponía una educación basada en la libertad y la razón, para formar una juventud libre de prejuicios y fanatismos. En Veracruz el gobernador Adalberto Tejeda impulsaba el reparto de tierras. Los inquilinos del puerto de Veracruz, liderados por Herón Proal, un sastre de ideas anarquistas, ganaron fuerza por su lucha a favor del congelamiento de rentas. Los agraristas y los obreros presionaban a los gobernadores más conservadores, como Ignacio Enríquez de Chihuahua. En la rica zona algodonera de La Laguna, los comunistas, cuyo partido había nacido en 1919, daban sus primeros pasos en la tarea de organizar a los trabajadores. En Michoacán el gobernador Francisco J. Múgica estrechaba vínculos con agraristas, maestros y obreros. Sin embargo, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero los políticos cerraron filas e hicieron hasta lo imposible por conservar el estado de cosas, por ejemplo en materia agraria.

En 1920 México era un país mayoritariamente rural. Ni 15% de la población podía considerarse urbana, si por tal entendemos la que vivía en localidades mayores de 15 000 habitantes. La población rural vivía dispersa en cerca de 60 000 localidades de diversos tipos: pueblos, barrios, ranchos, rancherías, estaciones de ferrocarril, haciendas; de esas localidades, casi 40 000 tenían menos de 150 habitantes. La capital del país era la ciudad más grande e importante. Según el censo de 1921, contaba con 615 000 habitantes, mientras que la segunda ciudad, Guadalajara, apenas llegaba a 143 000. Eran las únicas dos con más de 100 000 habitantes. Había ocho núcleos urbanos cuya población se hallaba entre 50 000 y 100 000 habitantes: dos en el norte (Monterrey y Torreón), una en el sur (Mérida) y las cinco restantes en el centro del país: Puebla, San Luis Potosí, Tacubaya, Veracruz y León. Podemos considerar 10 ciudades más cuya población oscilaba entre 30 000 y 50 000 habitantes. Cuatro norteñas: Chihuahua, Tampico, Saltillo y Durango; ninguna en el sur y seis en el centro: Aguascalientes, Pachuca, Orizaba, Toluca, Morelia y Querétaro. En esas poblaciones la modernidad, según la entendemos ahora, avanzaba con cierta rapidez. Por ejemplo, las transmisiones de radio daban sus primeras señales de vida. La primera estación propiamente dicha salió al aire en 1923. Disponer de electricidad hacía posible ampliar poco a poco el número de radioescuchas. Muy pronto los gobernantes descubrieron las posibilidades de propaganda que ofrecía el nuevo medio de comunicación de masas.

Al empezar la década de 1920, la situación política de la capital de la República era tensa. Varios partidos políticos habían surgido en los años recientes. Cuatro eran los más importantes: el Liberal Constitucionalista, el Nacional Agrarista (de los antiguos zapatistas), el Laborista, encabezado por Luis N. Morones, y el Cooperatista. Más que de sus propios medios, estas organizaciones políticas dependían en gran medida de la cercanía y protección de alguno de los caudillos. Los diputados y senadores, que por igual atendían la política nacional que la disputa local por las municipalidades del Distrito Federal, distaban de ser peones sumisos de la voluntad presidencial, aunque sí buscaban aliarse con el Ejecutivo federal para fortalecer sus posiciones políticas. Eran tiempos en que el presidente de la República no controlaba el Congreso de la Unión, pues tenía que negociar para que se aprobaran sus iniciativas de ley. El poder presidencial apenas se estaba construyendo. No era para nada la poderosa institución en que se convertiría a fines de la década de 1940. En los años veinte era frecuente que las disputas políticas se resolvieran por medio de crímenes. La novela La sombra del Caudillo (1929), de Martín Luis Guzmán, ilustra la violencia política reinante. Los trabajadores electricistas y los tranviarios ganaban peso político, lo mismo los choferes y transportistas que rápidamente crecían conforme se multiplicaba el camión urbano como nuevo sistema de transporte público.

Esfuerzos gubernamentales

En medio de ese denso escenario el gobierno federal, encabezado por el presidente Álvaro Obregón (diciembre de 1920-noviembre de 1924), buscaba afianzarse en el poder y tratar de impulsar algún tipo de política gubernamental propiamente dicha. En cuatro rubros obtuvo resultados satisfactorios: someter al ejército, impulsar el reparto agrario, echar a andar una política educativa y lograr el reconocimiento diplomático de Estados Unidos. Esos logros fortalecieron al gobierno federal frente a sus adversarios internos y externos. La influencia federal comenzó a extenderse en los estados y municipios, mediante el reparto de la tierra, aguas, bosques y más tarde por las campañas educativas y de salud. Poco a poco, en algunos lugares, los vecinos comprendieron que la burocracia federal podía convertirse en un valioso aliado para contrarrestar la influencia de caciques que se oponían a cualquier cambio significativo en las formas de propiedad y de control político. Pero a veces el gobierno federal se aliaba con personajes poderosos locales para sacar ventaja. Así puede explicarse el movimiento de las compañías petroleras y del gobierno de Obregón para despojar al gobierno veracruzano, en ese tiempo en manos del radical Adalberto Tejeda, del impuesto petrolero. A partir de 1922 esta clase de gravámenes quedó en manos del gobierno federal. La maniobra del presidente Obregón tenía que ver con la bonanza petrolera que por entonces rendía grandes sumas al erario federal. En 1922 esos impuestos aportaban 88 millones de pesos, más de un tercio del total de los ingresos federales, como ocurre hoy día. De esa recaudación se obtuvieron los fondos para los diversos programas gubernamentales, en especial el del ramo educativo.

Veamos ahora con detalle cada uno de estos cuatro aspectos fundamentales de la lenta y compleja construcción del nuevo Estado mexicano: ejército, reparto agrario, educación y reconocimiento diplomático de Estados Unidos.

El ejército es siempre un arma de doble filo: puede ser el principal bastión del gobernante o su principal enemigo. Si alguien estaba consciente de ese riesgo era Álvaro Obregón. Su ascenso a la Presidencia de la República obedecía a una revuelta del ejército que había derrocado y asesinado al presidente constitucional. A Obregón y a cualquiera le podía ocurrir lo mismo. En consecuencia, el ejército debía someterse al mandato del presidente de la República en turno, así lo señalaba además la Constitución. El ejército debía ser el único cuerpo armado del país, lo que significaba obligar a los jefes militares con mando de tropas y grupos de fuerzas irregulares (defensas sociales y agraristas, entre otros) a disolverse o bien a someterse a la cadena de mando de la jerarquía militar. Desde que quedó a cargo del despacho de la Secretaría de Guerra en 1924, el general zacatecano Joaquín Amaro tuvo la difícil encomienda de reducir y modernizar las fuerzas armadas. La tarea no fue sencilla, dada la persistencia de asonadas militares y enfrentamientos bélicos de gran envergadura. Sin embargo, hacia 1930 el ejército mostraba mejoras; por lo pronto su costo se redujo de 70% del presupuesto federal en 1917, a 40% en 1930.

Durante la década de 1920 el reparto agrario se intensificó y, más importante aún, se consolidó como uno de los principales componentes del México del siglo XX. Si bien se impulsaron diversas vías de cambio agrario, como la formación de colonias en algunos estados del centro-norte, el reparto por la vía ejidal ganó preponderancia en el escenario rural del país. A diferencia de Carranza, que llegó a considerar la reforma agraria como un ardid para ganar el apoyo popular y debilitar al zapatismo y que como tal podía administrarse y aplicarse a cuentagotas, Obregón y Calles comprendieron que poco podían avanzar si se resistían a la presión popular a favor de la entrega de tierras. Por lo pronto quedó atrás la idea de cobrar por las tierras ejidales dotadas: las tierras se entregarían al vecindario, al pueblo, no al ayuntamiento; serían gratuitas; podrían heredarse pero no hipotecarse, rentarse ni venderse, todo con el propósito de evitar futuros despojos y acaparamientos; la suprema autoridad agraria era el presidente de la República, a quien se subordinaban los gobernadores y demás autoridades locales; se compensaría a los propietarios afectados mediante indemnización y no previa indemnización, como señalaba el proyecto constitucional de Carranza. Tal cambio era significativo pues salvaba al gobierno federal de condicionar la dotación de ejidos a que hubiera fondos para adquirir las propiedades. De hecho muy pocos propietarios de las tierras afectadas para constituir los ejidos recibieron indemnización. Más que impulsar la agricultura o la ganadería, el reparto ejidal tenía el propósito de atraer el apoyo político de los agraristas. Así podemos comprender el notable aumento de la superficie dotada después de 1920. Carranza había entregado apenas 200 000 hectáreas de tierras ejidales, mientras que Obregón repartió poco más de un millón. El gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) elevó la cifra a casi tres millones. A pesar del aumento de las dotaciones ejidales, la gran propiedad rural, el latifundio, se mantenía prácticamente intacto, salvo en contadas entidades como Morelos. Pero como ya se dijo, el reparto ejidal y más tarde las escuelas rurales posibilitaron el contacto estrecho y cotidiano de las autoridades federales con la población campesina a lo largo y ancho del país. Y ese vínculo era un fenómeno nuevo, pues antes de 1917 la actuación del poder federal se limitaba en gran medida a la ciudad de México y a los territorios federales. Y como muchos gobernadores y presidentes municipales se oponían al agrarismo y a los ejidatarios, los vecinos de los pueblos comenzaron a confiar más en los representantes del gobierno federal. Se tejió así una alianza que rendiría frutos inestimables a los gobernantes, porque, como se verá, éstos lograron someter y mediatizar al movimiento agrarista.

Otro aspecto fundamental fue la educación. En 1921 el gobierno de Obregón logró que el Poder Legislativo reformara la Constitución de 1917 para cumplir el viejo anhelo de algunos porfiristas de hacer llegar la acción educativa del gobierno federal a todos los estados. Tal sería la misión de la recién creada Secretaría de Educación Pública (SEP). El promotor de esta nueva función federal era José Vasconcelos, un oaxaqueño de militancia maderista y convencionista. En 1920 el presidente De la Huerta lo había designado rector de la Universidad Nacional. Al año siguiente, una vez aprobada la reforma constitucional, se nombró a Vasconcelos secretario de Educación. Uno de los principales propósitos de la SEP era combatir el analfabetismo que afectaba a 77% de la población del país. Se continuó con la vasta campaña de alfabetización iniciada en 1920, y también se fomentó la lectura mediante la creación de bibliotecas y la publicación de diversas obras clásicas, entre ellas la Ilíada, la Odisea, los Evangelios, además de otros 14 títulos de autores consagrados, y dos publicaciones periódicas: El Maestro, con un tiraje de 60 000 ejemplares, y El Libro y el Pueblo, para orientar sobre qué y cómo leer. El Maestro difundía a autores como León Tolstói, Romain Rolland, Rabindranath Tagore, Miguel de Unamuno y a jóvenes talentos mexicanos y latinoamericanos.

Vasconcelos argumentaba que el gobierno federal contaba con más recursos y con mayor ilustración. Si bien los estados mantuvieron sus propios sistemas escolares, la reforma constitucional permitió a la SEP organizar su propio sistema educativo en todo el país, como ocurre hasta la fecha. En un principio la labor de la SEP fue de mera colaboración con los estados (por medio de subsidios), pero después surgieron las escuelas federales. Esta labor se dirigió preferentemente al medio rural pues además de que allí las carencias eran mayores y mayor también la desatención de los gobiernos locales, la presencia federal se aceptaba mejor que en las ciudades. La SEP atribuyó a la educación la responsabilidad de construir una identidad nacional y de forjar un hombre nuevo, sano, moral y productivo mediante la difusión de la lengua nacional y de un modo de vida homogéneo que pusiera fin a la diversidad cultural. Vasconcelos proponía integrar a los indígenas al resto del país, civilizarlos bajo los postulados de una cultura humanista que se consideraba universal. También se formaron las Misiones Culturales, constituidas por expertos en diversas materias que por tres o cuatro semanas visitaban pequeños poblados o centros urbanos para ayudar a la formación de maestros y llevar el mensaje de la SEP. Maestros y delegados federales ganaron espacios para el poder central. Destacó la labor de la Dirección de Extensión Universitaria de la SEP que reproducía la actividad de la Universidad Popular —creación del Ateneo de México en 1912— impartiendo conferencias para los trabajadores.

En realidad, el gobierno federal intentaba poner en marcha una empresa cultural sin precedentes. La SEP contrató entre otros a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros para pintar los muros de algunos edificios públicos de la capital del país. En esos murales se insistía en diversos episodios de las luchas populares, entre ellos la Revolución de 1910, que se mostraba como la lucha de los más pobres y explotados por alcanzar la justicia social; asimismo se subrayaba el compromiso del nuevo régimen político con esos sectores mayoritarios. Los pinceles de esos pintores contribuyeron a la elaboración de un discurso sobre la nueva nación que dejaba atrás a aquélla sustentada en los caciques y privilegiados del régimen de Porfirio Díaz. Aunque Vasconcelos renunció en julio de 1924, en algunos aspectos la labor educativa del gobierno federal se mantuvo e incluso se consolidó en los años siguientes.

El cuarto y último aspecto fue el arreglo con el gobierno de Estados Unidos. A pesar de la oposición de los petroleros estadounidenses, el presidente Warren G. Harding concedió el anhelado reconocimiento diplomático al gobierno del presidente Obregón. Eso ocurrió a fines de agosto de 1923, una vez que se firmaron los mal llamados Tratados de Bucareli. Ese acuerdo bilateral, que no fue aprobado por los congresos de ambos países, obligaba al gobierno mexicano a indemnizar a los propietarios estadounidenses perjudicados durante la Revolución y a causa de las afectaciones agrarias, y a garantizar las viejas concesiones petroleras y mineras, es decir, a dejar sin efecto el artículo 27 constitucional. A cambio, con el reconocimiento diplomático, el gobierno mexicano recibió el respaldo de su principal cliente comercial y cada vez más poderoso vecino, lo que significaba entre otras cosas el compromiso del gobierno de aquel país de no apoyar a exiliados ni a enemigos mexicanos del gobierno obregonista. Este asunto era fundamental. Durante la Revolución el gobierno estadounidense había mostrado su influencia en los acontecimientos mexicanos mediante dos instrumentos: aprobando o prohibiendo el comercio de armas, y con la tolerancia o intolerancia ante las actividades de mexicanos refugiados en su territorio.

Sin embargo, la buena noticia diplomática proveniente del norte se ensombreció con el estallido a finales de 1923 de una extensa rebelión militar. Tal rebelión, la más grave de todas después de 1920 junto con la Cristiada, mostró cuán frágil era todavía la posición del gobierno de Obregón y de hecho del Estado en ciernes. La asignatura de la sucesión del poder —uno de los retos más delicados que enfrentan los sistemas políticos de todos los tiempos y lugares— distaba de estar superada. El asesinato de Pancho Villa, ocurrido en Parral en julio de 1923, se inscribió en la cerrada lucha de facciones políticas y sectores económicos y de opinión pública en vista de la sucesión presidencial de 1924. Se temía que Villa apoyara a De la Huerta en contra del secretario de Gobernación, Calles, también general y también sonorense, quien desde entonces se perfilaba como el candidato oficial. En diciembre de 1923, más de la mitad de los efectivos del ejército y un selecto grupo de generales se alzaron en armas contra el gobierno del presidente Obregón. Esta rebelión se conoce como “delahuertista”, en virtud del importante papel que tenía entre los alzados el ex presidente De la Huerta, hasta hacía poco tiempo secretario de Hacienda. El propio Obregón se hizo cargo de las operaciones militares cuyos principales escenarios fueron Veracruz, Oaxaca, Puebla y Jalisco. En Yucatán, los enemigos del gobierno estatal y del Partido Socialista del Sureste aprovecharon la coyuntura para descabezar y reprimir al movimiento socialista. Contando con las simpatías de la llamada “casta divina”, varios oficiales se sumaron a la rebelión y apresaron y fusilaron a los principales líderes socialistas, entre ellos al gobernador Felipe Carrillo Puerto. Rápidas y hábiles maniobras militares de las tropas leales, así como el apoyo considerable de agraristas armados (como los veracruzanos y potosinos) y del gobierno estadounidense, permitieron a las fuerzas gubernamentales derrotar a los rebeldes. Por mucho, el saldo fue favorable al gobierno obregonista. Por lo pronto Calles vio allanado el camino para alcanzar la Presidencia de la República, una vez que triunfó en las elecciones de julio de 1924. Obregón y Calles no eran muy poderosos, pero lo eran más que sus adversarios. Además, lograron deshacerse de varios generales que murieron en la rebelión o que huyeron del país. Contaban asimismo con el reconocimiento diplomático del conjunto de gobiernos latinoamericanos, europeos y del estadounidense, con el apoyo de grupos populares y milicias irregulares, con el presupuesto federal y con el respaldo del ejército. Por medio de los comandantes de las zonas militares, el presidente de la República mantenía cierta influencia sobre gobernadores y presidentes municipales, un instrumento no muy distinto al que en su momento diseñó el régimen porfiriano. Este papel de los comandantes militares que se sostuvo en las décadas siguientes se ha estudiado poco.

Después de la rebelión delahuertista y del triunfo electoral de Calles, el gobierno federal amplió y diversificó su actuación. Por lo pronto en 1925, haciéndose eco de un movimiento mundial favorable al fortalecimiento y modernización de las finanzas gubernamentales, creó el impuesto sobre la renta (income tax), un impuesto directo que gravaba de manera progresiva los ingresos de los contribuyentes. Entre 1925 y 1926 nacieron varias instituciones que mostraban el propósito de consolidar al propio Estado pero también de hacer de éste una palanca de la modernización del país. Entre las instituciones que se fundaron destacan dos bancos, el Banco de México, que fungiría como banca central y emisor exclusivo de moneda corriente, y el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, cuya función era apoyar la producción rural, que en esa época se consideraba la base de la economía nacional. En 1926 se echaron a andar dos comisiones especializadas, de Caminos e Irrigación, que mostraban las prioridades de estos gobernantes. Un discurso modernista, interesado en expandir los negocios privados, acompañó las ideas radicales derivadas de la Revolución de 1910 pero también de la revolución bolchevique y del nacimiento de la Unión Soviética, país con el que se establecieron relaciones diplomáticas en 1924. Más que contradictorias, esas fuentes ideológicas dieron lugar a un peculiar discurso político que insistía en el legado popular de la Revolución mexicana (contra los terratenientes porfiristas), en el nacionalismo (contra los capitalistas de Estados Unidos y Gran Bretaña) y en el anticlericalismo (contra la Iglesia católica).

Crisis económica, conflicto religioso y lucha por la sucesión presidencial

Si el lector observa la gráfica 1 (p. 630), que representa la marcha general de la economía nacional, se dará cuenta de que la curva, después de un ascenso a partir de 1921, empieza a declinar en 1926, para culminar con la grave caída de 1929-1932. Puede decirse que la hegemonía de Obregón y Calles siguió una tendencia muy parecida pues entró en graves dificultades en esos mismos años, en parte por la crisis económica derivada de la caída de las exportaciones petroleras y mineras, en parte por la tenaz resistencia de diversos grupos sociales y empresariales a la acción gubernamental federal, y en parte por el desarreglo y tensión que produjo la ambición reeleccionista del ex presidente Obregón. A diferencia de Obregón, que había preferido al Partido Nacional Agrarista, Calles estrechó lazos con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), fundada en 1918, y con el Partido Laborista, el instrumento político de la organización obrera. Incluso el líder de la CROM y del Partido Laborista, Luis N. Morones, se desempeñaba como secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gabinete presidencial. Algunos de los llamados agraristas desconfiaban de ese acercamiento, lo mismo que de las nuevas leyes agrarias que abrían paso a la parcelación individual de los terrenos ejidales. En eso se notaba el ideal de estos hombres de Sonora y del norte en general, que soñaban con un mundo agrario al estilo liberal decimonónico compuesto por pequeños propietarios; los ejidos debían ser, en todo caso, una transición a la pequeña propiedad privada. La idea colectivista, pueblerina en el sentido de corporación, más propia del centro y sur del país, se veía amenazada. Liderados por el veracruzano Úrsulo Galván, los agraristas constituyeron la Liga Nacional Campesina (LNC) en 1926. Luchaban por intensificar la reforma ejidal y, de manera velada, por el retorno de su viejo aliado, Obregón.

Las adversidades crecieron cuando el gobierno callista, en un mal cálculo, abrió dos frentes con rivales de gran poderío: por un lado, los capitalistas y el gobierno estadounidense, y por otro los católicos. En el primer caso, Calles dejó en claro que los acuerdos pactados con el gobierno de Obregón no lo comprometían. Los asuntos que causaron mayores fricciones con el vecino del norte fueron la reforma agraria, la propiedad del subsuelo y el pago de la deuda externa. La economía mexicana continuaba dependiendo del exterior. Como exportador de materias primas dependía de las fluctuaciones del mercado, y las actividades estratégicas se hallaban en manos de extranjeros. El país resintió la caída del precio del petróleo, causada por la sobreproducción y por el descubrimiento de los yacimientos en Venezuela. La producción petrolera se redujo año tras año hasta llegar a apenas una quinta parte del volumen de 1921. Miles de trabajadores perdieron sus empleos. La recaudación fiscal por concepto del impuesto al petróleo se redujo de 88 millones de pesos en 1922 a apenas 19 en 1927. La plata, otra importante fuente de ingresos, cayó estrepitosamente por el restablecimiento del patrón oro en varios países europeos. El descenso del precio del mineral afectó a varias minas en Guanajuato e Hidalgo. También se desplomaron los precios del cobre, el zinc y el plomo.

El gobierno mexicano se propuso introducir cambios radicales en el trato con la inversión extranjera. En diciembre de 1925 y enero de 1926 se emitieron las leyes reglamentarias de los párrafos I y IV del artículo 27 constitucional. El primero afectaba las posesiones extranjeras en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 de las costas. Pero mayor oposición suscitó la ley reglamentaria del párrafo IV, relativo a los derechos petroleros, que estipulaba que las empresas con derechos anteriores a 1917 debían cambiar sus títulos de propiedad por concesiones con duración de 50 años. Las compañías petroleras, apoyadas por el gobierno de Washington, se negaron a aceptar la nueva legislación y desafiaron al de México abriendo nuevos pozos. Calles amenazó con enviar al ejército. La tensión aumentó por la política del gobierno mexicano hacia Centro y Sudamérica, muy distinta de la política intervencionista estadounidense, y por su relación diplomática con el gobierno bolchevique. Pero ni los estadounidenses ni el gobierno mexicano deseaban una ruptura, y menos llegar a las armas. Calles tuvo que conciliar y dar marcha atrás en su política petrolera. En ese cambio influyó el arribo en octubre de 1927 del nuevo embajador estadounidense, Dwight W. Morrow, socio de la influyente casa bancaria J.P. Morgan. Morrow estaba convencido de que Calles no era bolchevique y de que la mejor estrategia era ayudar al gobierno mexicano a fortalecerse. Así que Morrow —y detrás de él el gobierno de Estados Unidos— se convirtió en influyente protagonista de los acontecimientos mexicanos. El nacionalismo podía pintarse en murales (y también en el Rockefeller Center de Nueva York a cargo de Diego Rivera en 1933), pero a la hora decisiva tenía que llegarse a un entendimiento con Estados Unidos, y más si el gobierno mexicano se mostraba tan débil y asediado como ocurrió entre 1926 y 1928. La solución del conflicto se debió a concesiones mutuas. En noviembre de 1927 el Poder Judicial declaró anticonstitucional la nueva ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 27 constitucional —la “ley petrolera”— por su carácter retroactivo y confiscatorio. Los derechos adquiridos por los petroleros antes de 1917 fueron reconocidos de manera absoluta, con lo que desapareció el límite de 50 años. Los títulos de propiedad se cambiaron por concesiones confirmatorias. El gobierno estadounidense dio por concluido el conflicto. Morrow también convenció a Calles de ir terminando con el reparto de tierras, e intervino en el problema del pago de la deuda externa, que sin embargo no se resolvió hasta 1942. Incluso aconsejó al nuevo secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, dejar de pagar la deuda externa para que así el país pudiera sanear sus finanzas. Por si fuera poco, Morrow intervino en las negociaciones que pondrían fin a la guerra cristera, junto con otros emisarios y agentes extranjeros.

En buena medida el estallido de la guerra cristera, a fines de 1926, fue resultado de las tensiones crecientes entre la jerarquía católica y un sector de católicos con los nuevos gobernantes, en particular con Calles. El malestar católico provenía, como se ha dicho, del rechazo a varios artículos de la Constitución de 1917 (3°, 5°, 24, 27 y 130) que se consideraban contrarios a los intereses de la Iglesia que representaba la religión mayoritaria del país. Establecer la libertad de creencias y estipular prohibiciones como la de adquirir y poseer propiedades inmuebles, someterse a la regulación gubernamental en materia de cultos y de contenidos educativos, así como limitar la libertad de expresión y prohibir la participación política de los sacerdotes eran otros tantos ingredientes de un anticlericalismo que rondaba entre algunos sectores de revolucionarios como reacción a lo que ellos consideraban una alianza de la Iglesia católica con las dictaduras de Díaz y Huerta y por la necesidad de limitar su peso ideológico. Ejemplo de esas tensiones fue la ceremonia pública en el Cerro del Cubilete, muy cerca de Silao, Guanajuato, para bendecir la primera piedra del gigantesco monumento a Cristo Rey. Tal ceremonia, celebrada en enero de 1923, provocó la expulsión del delegado apostólico.

El gobierno callista negaba su anticlericalismo pero en 1925 apoyó la fundación de la cismática Iglesia Católica Apostólica Mexicana, con el patriarca José Joaquín Pérez a la cabeza. La reacción católica consistió en formar la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y en un boicot con el fin de paralizar la economía nacional. A principios de febrero de 1926 el arzobispo de México, José Mora y del Río, ratificó unas declaraciones suyas hechas nueve años antes en las que manifestaba su oposición a varios artículos constitucionales. La respuesta oficial fue la expulsión de sacerdotes extranjeros y la reglamentación de las escuelas privadas. De ahí en adelante se intensificó el duelo de agresiones y desafíos: Calles respondió al boicot de la Liga con la ley que reformaba el código penal para el Distrito Federal y territorios, mejor conocida como Ley Calles, que señalaba las penas para los delitos e infracciones en materia de culto e imponía límites al ejercicio del ministerio religioso y a la labor educativa. En algunos estados, como Jalisco y Tabasco, los gobernadores fueron más radicales que el propio gobierno federal. En respuesta, en julio de 1926, el episcopado suspendió el culto público e instó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a las escuelas oficiales; a su vez, el gobierno prohibió el culto privado y desató una verdadera persecución contra las prácticas religiosas católicas y las escuelas clandestinas. Este conflicto se extendió por algunos estados de la República, sobre todo Jalisco, Guanajuato y Michoacán. En diciembre de 1926 la Liga convocó a un levantamiento armado bajo el lema “¡Viva Cristo Rey!”. La guerra se inició en Jalisco encabezada por Victoriano Ramírez pero después la Liga se negó a seguir al frente del movimiento. En ese contexto pidió a Enrique Gorostieta, general de carrera, jacobino y masón pero enemigo de Calles y Obregón, que se pusiera al frente de las tropas rebeldes. En realidad, Gorostieta fungió como mercenario. Las hostilidades obligaron al gobierno federal a movilizar gran cantidad de tropas hacia el occidente del país, donde cundió con mayor fuerza el llamado a las armas. Como en 1923, el gobierno federal obtuvo el apoyo de núcleos agraristas de San Luis Potosí y Veracruz. Era una auténtica lucha popular (se estima en 50 000 el número de cristeros en armas) que involucró a una gran diversidad de grupos rurales y urbanos contra un gobierno considerado despótico. Los cristeros, que también se oponían a la entrega de ejidos por parte del gobierno, contaron con el apoyo de los vecinos de los pueblos del occidente del país. Sólo así se explican los tres años de guerra y la incapacidad del ejército (que los doblaba en número) para someterlos. Católicos de Estados Unidos y de otros países de Europa y América del Sur presionaron al gobierno mexicano para que cesaran el anticlericalismo y la guerra.

En medio de estos conflictos, en junio de 1926, Obregón manifestó su intención de volver a la silla presidencial. Los agraristas de Obregón y los laboristas de Calles se enfrentaron en las cámaras a propósito de la reforma constitucional a que obligaban las pretensiones del general Obregón. En enero de 1927, en coincidencia con la guerra cristera, fue aprobada la reforma del artículo 82 constitucional, que permitía una sola reelección presidencial, después de un intervalo de un periodo de gobierno. Calles pareció conformarse, mientras que Morones manifestó su oposición a Obregón y amenazó con impedir su arribo a la presidencia. En octubre y noviembre de 1927, los candidatos presidenciales de partidos minoritarios, los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, fueron fusilados, el primero sin formación de causa, en Huitzilac, Morelos, y el segundo en Teocelo, Veracruz. En enero de 1928 se reformó de nuevo el artículo 82 para ampliar el periodo presidencial de cuatro a seis años, por lo que el mandato del nuevo presidente se extendería desde diciembre de 1928 hasta noviembre de 1934. De paso, los legisladores obregonistas también lograron extinguir los ayuntamientos del Distrito Federal, reducto de la CROM y de Morones, lo que dio paso a la formación del Departamento Central y de las delegaciones políticas con un titular impuesto por nombramiento. Pocos podían dudar de que el país estaba realmente descompuesto, y de que el gobierno federal vivía acosado en diversos frentes.

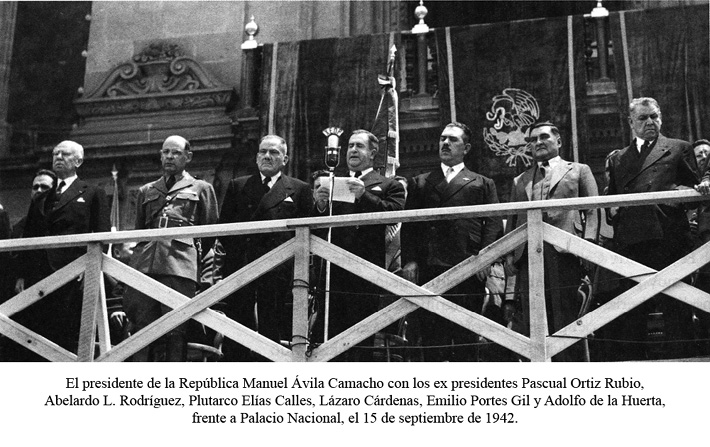

A Obregón, considerado por algunos como el poder tras el trono, se atribuía la responsabilidad de los actos violentos del gobierno callista, en particular las medidas anticlericales. Los rebeldes católicos enfilaron sus baterías contra él. En noviembre de 1927 Obregón sufrió un atentado en el Bosque de Chapultepec, en la ciudad de México. Los responsables, miembros de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, fueron fusilados. El fracaso no desanimó a los radicales católicos y pocos días después de las elecciones que le abrieron las puertas de la Presidencia de la República, Obregón fue asesinado por el militante católico José de León Toral. De inmediato los obregonistas responsabilizaron al presidente Calles, o en su defecto, al secretario Morones, cuya animadversión contra Obregón era más que sabida. Calles sorteó el temporal abriendo las puertas del gobierno a los agraviados obregonistas. Morones renunció y así se inició el desmoronamiento de la CROM y del Partido Laborista. Calles nombró secretario de Gobernación a Emilio Portes Gil, gobernador de Tamaulipas, quien por ley asumió la presidencia provisional el 1 de diciembre de 1928. Tres meses antes, en su último informe de gobierno, Calles había lanzado su iniciativa para “pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un solo hombre a la nación de instituciones y leyes”. En esa ocasión también invitó a los grupos conservadores a incorporarse a los trabajos legislativos. Tal declaración dio inicio a la formación de lo que luego sería el partido oficial, el Partido Nacional Revolucionario (PNR).

En los últimos dos años del cuatrienio callista la hegemonía de Calles y Obregón vivió momentos de gran incertidumbre: una actitud oficial mal calculada había hecho estallar una nueva rebelión popular, muy onerosa en materia de vidas y recursos; paralelamente se había dispuesto de la vida de jefes importantes, al tiempo que se había dilapidado el prestigio y el crédito político del régimen, para imponer la reelección. Quizá algunos pensaron que la influencia de los generales sonorenses era cosa del pasado. Pero no. Después de todo, la muerte de Obregón dejó a Calles como el personaje político de mayor prestigio entre los grupos que se consideraban revolucionarios.

Educación, cultura y vida cotidiana

Al despuntar los años veinte, los muy escasos lectores disfrutaban la poesía provinciana, costumbrista y nacionalista de Ramón López Velarde, José Juan Tablada, Francisco González de León, así como del poeta del modernismo y gran maestro Enrique González Martínez. Desde su exilio en España, Alfonso Reyes, antiguo ateneísta, practicaba el periodismo, la poesía y géneros diversos, como las memorias y el ensayo, con prosa impecable, y sacaba a la luz algunas de sus mayores obras, como Retratos reales e imaginarios (1920), El cazador (1921) y Huellas (1922). A solicitud de Vasconcelos, Reyes le enviaba a México obras esenciales de la literatura europea que aquél no podía encontrar en el país. Por su parte, Vasconcelos produjo una buena parte de su obra filosófica entre 1920 y 1927, imbuida del espíritu redentor y mesiánico que exhibió al frente de la SEP: Estudios indostánicos, Prometeo vencedor, La raza cósmica e Indología. Su obra autobiográfica, que escribió en los años treinta, estuvo marcada por su sangrienta y amarga derrota como candidato presidencial en 1929.

Una vigorosa corriente indigenista, que daría sus mejores frutos en los años cuarenta, produjo en los veinte obras como La tierra del faisán y del venado, de Antonio Mediz Bolio, y Los hombres que dispersó la danza, de Andrés Henestrosa, un compendio de cuentos y mitos zapotecas. Frente a esta tendencia, los llamados “colonialistas” trataban de recuperar la Nueva España y revivir tres siglos denostados de la historia de México. En 1922 el cronista de la ciudad, Luis González Obregón, publicó su célebre libro Las calles de México, y más tarde Artemio de Valle-Arizpe y Julio Jiménez Rueda evocaron en sus obras el romanticismo decimonónico de Vicente Riva Palacio.

Los muralistas no fueron los únicos artistas que recibieron apoyo del Estado. También los Contemporáneos (o “extemporáneos”, según sus críticos) que junto con los Estridentistas dominaron el escenario cultural de la década de 1920, gozaron de la protección de Vasconcelos y de su sucesor, el médico Bernardo Gastélum, después jefe del Departamento de Salud. A los primeros, entre los que se contaban Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Jorge Cuesta, Bernardo Ortiz de Montellano, un “archipiélago de soledades”, como ellos mismos se definieron, los unía su juventud, su afición por la literatura y por el arte europeo, su rigor crítico, su obsesión por la forma más que por el contenido. Difundieron autores extranjeros, tradujeron poesía, impulsaron el periodismo cultural, combatieron al nacionalismo revolucionario, escribieron crítica literaria, novelas, ensayos y obras de teatro. Se expresaron en revistas literarias como La Falange y Prisma. Con el apoyo del secretario de Educación del gobierno callista, José Manuel Puig Casauranc, publicaron la revista Ulises. En 1928, con la ayuda de Gastélum, ese grupo publicó otra revista, Contemporáneos, que osciló entre la promoción de lo mexicano y de las vanguardias extranjeras. El grupo de los Contemporáneos se desbandó hacia 1932. Algunos continuaron colaborando en altos puestos del gobierno federal, como Novo y Torres Bodet, futuro secretario de Educación en dos ocasiones, algunos optaron por la diplomacia y otros más por el exilio voluntario.

Por el contrario, el grupo de los Estridentistas, “la vanguardia más ruidosa de la cultura mexicana”, buscaba renovar, modernizar, desacralizar y “dar testimonio de la transformación vertiginosa del mundo”, mediante un lenguaje provocador, lleno de giros verbales y metáforas. Formaban parte del grupo escritores como Arqueles Vela, German List Arzubide, Manuel Maples Arce; pintores como Leopoldo Méndez, Rivera, Jean Charlot, Germán Cueto, y músicos como Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce. La hoja volante Actual de Maples Arce expresó en 1921 el anhelo de modificar el medio cultural a partir de “la urgencia de cosmopolitismo”. El estridentismo, definido como “la síntesis de una fuerza radical opuesta al conservatismo solidario de una colectividad anquilosada”, se difundió en El Universal Ilustrado, tribuna del movimiento cultural de la década. Los Estridentistas convirtieron el arte en un medio de combate y protesta y lo acercaron a grupos populares, a carpas y barriadas, “a donde asiste el pueblo, a donde debe llegar el arte”. Tuvieron su mayor brillo entre 1921 y 1928. También se expresaron mediante la revista Horizonte, publicada en Xalapa, ciudad llamada “Estridentópolis”. Sostuvieron un duelo provocador con los Contemporáneos: criticaban su situación privilegiada y sus prebendas, su indiferencia por lo social, lo nacional o lo popular y sus tendencias literarias ajenas al espíritu revolucionario de la época. La embestida contra sus rivales, a quienes tachaban de “lamecazuelas”, degeneró en un ataque por sus preferencias sexuales, por su poesía tildada de “no viril” y “amanerada”. A su vez, el trabajo de los Estridentistas fue calificado por aquéllos de soez y banal. Un ensayo publicado en 1925 por Julio Jiménez Rueda, en el que expresaba su asombro por la falta de una literatura nacionalista y popular, libre de influencias extranjeras y por el aislamiento de los escritores, desató una enconada polémica que sacó a la luz dos concepciones distintas sobre la cultura que despuntaron desde que los muralistas se convirtieron en objeto de ataques: por un lado, la revolucionaria, ligada al entorno social y comprometida con las luchas del pueblo que, más allá de un objetivo estético, perseguía ser útil a la sociedad; y por otro, una visión que valoraba el significado implícito de la obra y la forma, antes que el contenido. Gracias a esta querella en 1925 fue redescubierta la novela Los de abajo, de Mariano Azuela, considerada la más “vasta pintura literaria de la Revolución”. Se había publicado por primera vez en El Paso, Texas, en 1915 como folletín y llegado a pocos lectores.

Así se abrió paso a la novela de la Revolución, que ganó adeptos en los años veinte, inspirada en buena medida en los modos violentos del gobierno callista. Otra novela de Azuela, La luciérnaga, contenía una virulenta crítica al gobierno. El Universal Ilustrado publicó por entregas diversos relatos sobre luchas armadas, así como las memorias de Martín Luis Guzmán en forma de folletín en 1928, que poco después aparecieron como novela con el título de El águila y la serpiente. El mencionado asesinato de los generales Serrano y Gómez, en el otoño de 1927, llevó a Guzmán a escribir La sombra del Caudillo, publicada en Madrid en 1929 y en México en 1938. Por su parte, la guerra cristera dio pie inspiró Héctor, de Jorge Gram, propaganda antirrevolucionaria de dudoso valor literario pero que logró gran difusión, y La virgen de los cristeros (1934), de Fernando Robles, una novela autobiográfica.

Por medio de la SEP el gobierno federal se convirtió poco a poco en rector de un proyecto cultural que apoyaba el mejoramiento colectivo y que pretendía normar la conducta de los mexicanos. A la difusión de los “clásicos”, siguió la publicación de folletos de utilidad inmediata para los trabajadores, sobre industrias, higiene, cooperativismo. El secretario Puig Casauranc apoyó la publicación de Forma, revista de artes plásticas que daba a conocer la producción artística nacional y las manifestaciones populares. El arte que debería preparar a los trabajadores a ganarse la vida propició la instauración de talleres de arte popular. En 1928 Carlos Chávez creó la Orquesta Sinfónica Nacional para un auditorio amplio, culto y moderno, y en el mismo año, convertido en director del Conservatorio Nacional, dependiente de la SEP, integró a músicos como Silvestre Revueltas y Luis Sandi. Por su parte, la Escuela Nacional de Música pasó a formar parte de la Universidad de México. En el ámbito popular, Agustín Lara difundía el bolero, que compartía el gusto popular con el danzón y la trova yucateca.

El gobierno de Calles buscó impulsar a los pequeños productores agrícolas, así como moralizar a la población en general por medio de una religión cívica y de campañas diversas para fomentar nuevos hábitos. El anticlericalismo callista fue secundado en varios estados como Tabasco y más adelante Sonora con violentas campañas antifanáticas. Calles atribuyó a la cultura escolar un sentido útil y pragmático y un papel decisivo en su programa de desarrollo del campo. Echó a andar las Escuelas Centrales Agrícolas para formar pequeños agricultores prósperos y modernos, a la manera de los granjeros estadounidenses. Posteriormente integradas a una nueva institución, las Regionales Campesinas formaron maestros y trabajadores agrícolas. Moisés Sáenz, subsecretario de Educación, de religión protestante, impulsó la pedagogía de la acción formulada por John Dewey, de quien fue discípulo. La escuela activa, como se la denominaba, buscaba unir el estudio, el trabajo, la cooperación y la libertad como base del aprendizaje.

Influido por las políticas de salud de otros países, entre ellos la Unión Soviética, el régimen formuló el Reglamento de Salubridad Pública en 1925 y, un año después, el Código Sanitario que reguló el ejercicio de la prostitución e introdujo el examen prenupcial y estipuló que se establecieran servicios sanitarios en los estados, sostenidos por el gobierno federal, mediante “delegaciones federales de salubridad”. En 1934 se expidió la Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios en la República.

El secretario de Educación de Calles, Puig Casauranc, dejaba ver su gran preocupación por el “mejoramiento de la raza”. Creó el Departamento de Psicopedagogía de Higiene y puso en práctica en las escuelas federales pruebas antropométricas y de inteligencia. Las autoridades educativas alentaron dos experimentos: multiplicaron las Escuelas de Pintura al Aire Libre en localidades con población indígena para mostrar la sensibilidad y creatividad de la “raza” y exhibieron los trabajos de los alumnos con un despliegue de propaganda en México y el extranjero, a pesar de las críticas de los expertos. El subsecretario Sáenz impulsó otro ensayo, en este caso siguiendo modelos de Estados Unidos: para mostrar el vigor y la inteligencia de los indígenas, 200 jóvenes fueron separados de sus pueblos y concentrados en un internado en la ciudad de México a fin de transformar sus manifestaciones culturales y más tarde enviarlos de regreso con los suyos con la tarea de promover la “buena civilización”. El ensayo, perjudicial para estos jóvenes en varios aspectos, reveló, sin embargo, las posibilidades de la enseñanza bilingüe y el valor de las diferentes culturas. Un esfuerzo gubernamental en otra dirección fue una campaña antialcohólica nacional (inaugurada en 1929) que buscaba frenar lo que a juicio de las autoridades federales era una auténtica degeneración moral y física del país.

El lector no debe creer que la historia mexicana en estos años se reducía a los vaivenes políticos y los levantamientos armados, al ascenso y declive de grupos y personajes políticos, a las relaciones internacionales, en particular con Estados Unidos, a la actividad artística vinculada con las causas revolucionarias y a las variaciones de la economía. Todo lo anterior era muy importante y según algunos historiadores lo más significativo. Puede que así fuera. Pero no era lo único. En la década de 1920 las clases adineradas tuvieron a su alcance un conjunto de innovaciones domésticas y de moda que poco a poco se difundieron a otros sectores de la sociedad. Al automóvil y al teléfono se sumaron artefactos como los excusados, refrigeradores, estufas, aspiradoras, planchas eléctricas. Los fonógrafos y radios se hicieron cada vez más comunes. Políticos y artistas podían ser muy nacionalistas, pero los ricos y más tarde los clasemedieros estaban pendientes de las novedades provenientes de Estados Unidos y Europa, miraban sus películas, adoptaban las modas, los nuevos cortes de pelo y los vestidos propios del charleston y consumían productos de aquellos países y regiones.

El cine había conquistado un numeroso público desde su llegada a México en tiempos de don Porfirio. Ya había probado ser una atractiva distracción y a la vez un poderoso instrumento propagandístico de los gobernantes. Tanto Díaz como los caudillos revolucionarios se sirvieron del cine para mostrar su imagen y las bondades de su gobierno o de sus luchas. En las primeras décadas el cine fue predominantemente documental, retrataba la realidad, escenas cotidianas o acontecimientos extraordinarios, pero procuraba evitar los hechos desagradables o conflictivos. La banda del automóvil gris (1919), serie muda de 12 episodios sobre los desmanes de un grupo de ladrones que asoló la ciudad de México en el aciago año de 1915, había marcado un hito en la producción nacional pues conjugaba la ficción con el documental y elementos costumbristas. Tras el fin de la lucha armada, la ficción y el cine de argumento comenzaron a ganar adeptos.

Los gobiernos posrevolucionarios también se sirvieron del cine para promoverse, fomentar un nuevo nacionalismo revolucionario y engrandecer a México a los ojos de los extranjeros. El gobierno de Obregón produjo documentales y también recibió material fílmico de la Fundación Rockefeller y de la fabricante de automóviles Ford. Esos documentales tenían propósitos educativos, cívicos y moralistas, así como de difusión de métodos para combatir plagas, epidemias y enfermedades. Se exhibían en plazas públicas, escuelas, centros para analfabetos, cárceles. El gobierno de Calles vigiló de cerca la producción fílmica, buscando evitar críticas y promoviendo la que lo favorecía. En estos mismos años, el cine soviético hizo su aparición con El acorazado Potemkin y Octubre, de Serguéi Eisenstein, gracias a las gestiones de la embajadora en México Alexandra Kollontái. Pero el cine estadounidense fue el que se impuso en el país, dictando formas de conducta y de consumo, valores y modas. Dolores del Río, Ramón Novaro y Lupe Vélez probaron suerte al otro lado de la frontera. En 1930 había ya 830 salas cinematográficas en todo el país, 136 de ellas con sistema sonoro. Noventa por ciento de las películas exhibidas era de manufactura estadounidense.

En contraste con la vida holgada de grupos minoritarios, las condiciones de vida de los trabajadores y en general del grueso de la población no habían mejorado mayor cosa. Avances notables, debe decirse, beneficiaban a algunos sectores obreros de empresas de electricidad, tranvías y de ferrocarriles. Pero continuaban las jornadas extenuantes y los bajos salarios, además del hacinamiento y la falta de higiene y de servicios médicos. Los frecuentes brotes de tifo y viruela eran un reto constante para el gobierno, que pretendía enfrentarlos con campañas sanitarias y de vacunación, no siempre bien recibidas por la gente. A pesar de algunos avances organizativos, las leyes laborales distaban de cumplirse a cabalidad. Las más de las veces mujeres y niños carecían de contratos y se les impedía sindicalizarse. En algunas empresas los menores de 16 años representaban 80% de los trabajadores. Prevalecían los bajos salarios, tan bajos que la propia Secretaría de Trabajo, Industria y Comercio los consideraba insuficientes para adquirir la canasta básica. No obstante, en algunas entidades federativas y en septiembre de 1925 en el Distrito Federal se había reglamentado el artículo 123 constitucional, con el propósito de hacer efectivos los derechos laborales. Si en el medio urbano se apreciaban algunas mejoras significativas, en el campo la situación laboral era más grave. Según la revista CROM, abusos y prácticas, como salarios muy bajos e incluso pagos con vales que sólo servían en las tiendas de raya, subsistían hacia 1930 en lugares como Lombardía y Nueva Italia. En La Laguna y el Soconusco persistían los castigos físicos contra los trabajadores y una violenta represión sobre los que se atrevían a sindicalizarse.

CRISIS MUNDIAL Y ASCENSO DEL RADICALISMO, 1929-1938

La crisis mundial de 1929 abrió paso a una nueva época en la que México, como muchos otros países, quedó vinculado de manera más estrecha y directa a fenómenos mundiales. No es que antes no lo afectaran las guerras, los vaivenes de precios del mercado mundial o los intereses expansionistas de potencias extranjeras; no es que estuviera al margen de influencias ideológicas, artísticas y culturales. Por supuesto que no. Lo que ocurre después de 1929, sin embargo, es que la conexión con el mundo se expande, se fortalece, se diversifica y gana tal peso que la historia nacional desde entonces hasta nuestros días es cada vez más la historia del vínculo de México con el mundo. El ascenso del radicalismo —y del intervencionismo estatal— que caracterizó la década de 1930 no era un fenómeno singular de México; si bien se nutría de la experiencia revolucionaria de 1910, cada vez se identificaba más con un escenario mundial en el que destacaba el ascenso del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, la presencia de la Unión Soviética y el creciente poderío económico, político y militar de Estados Unidos. El Estado mexicano trató de mantener una postura independiente, pacifista, siguiendo el principio de no intervención (de acuerdo con la llamada Doctrina Estrada, expresada por el canciller Genaro Estrada en el otoño de 1930), pero al inicio de la década de 1940, en gran medida por el estallido de la segunda guerra mundial, no tuvo más remedio que acercarse a Estados Unidos. Tal acercamiento fue ingrediente de un cambio político interno que puso freno al radicalismo tanto popular como gubernamental.

Dificultades domésticas

Las muertes violentas de Serrano, Gómez y del presidente electo Obregón mostraron las dificultades del nuevo Estado para resolver sin violencia la sucesión presidencial y en general para alcanzar la estabilidad política. A regañadientes los obregonistas habían aceptado la designación de uno de ellos como presidente provisional, el tamaulipeco Emilio Portes Gil (diciembre de 1928-febrero de1930). Pero la cuestión no se resolvía del todo porque había que designar al nuevo mandatario que debía gobernar durante el lapso que restaba del sexenio del extinto Obregón. En ese contexto el general Calles y sus aliados tomaron la decisión de crear un partido político que uniera bajo una sola bandera a la gran diversidad de facciones que se ostentaban como revolucionarias. Fuera de ese grupo se hallaban los “conservadores” y “reaccionarios”, términos con los que se designaba a todos los sectores y grupos opuestos al dominio callista. De esa manera se pretendía institucionalizar la lucha política y resolver no sólo la sucesión presidencial sino regular de mejor manera la circulación de personal político en el Congreso de la Unión, las legislaturas locales, las gubernaturas y las presidencias municipales. La fundación del partido se fijó para los primeros días de marzo de 1929 en la ciudad de Querétaro, y ahí nació el Partido Nacional Revolucionario (PNR). Pero casi al mismo tiempo, los militares más identificados con Obregón se levantaron en armas contra el gobierno de Portes Gil, bajo el Plan de Hermosillo. El propósito era desplazar a Calles y al personaje que se perfilaba como candidato presidencial del nuevo partido, el michoacano Pascual Ortiz Rubio. Esta nueva rebelión militar, conocida también como “la Renovadora”, estuvo encabezada por el general José Gonzalo Escobar. Una vez más, como en 1920 y 1923, la sucesión presidencial conducía a la guerra civil. La rebelión fue sofocada rápidamente, en menos de tres meses.

Además de declararse un instrumento de la Revolución de 1910 para unificar a los revolucionarios y fortalecer su ideología y programa de acción, uno de los rasgos más destacados del PNR era que estaba integrado por numerosos partidos regionales y locales. En esa medida era expresión fiel de la fragmentación de las fuerzas políticas en la amplia geografía del país, y por lo mismo mostraba el camino a seguir, es decir, trabajar a favor de la unidad de los revolucionarios bajo una organización nacional. Como en otros ámbitos, el remedio parecía ser la centralización. El PNR fundó su propio periódico, El Nacional, publicado en la ciudad de México. Era el vocero del partido y del grupo callista. Ese periódico oficial hizo frente a las críticas que aparecían en otros diarios de la capital y de algunas otras ciudades. A tono con los tiempos, el PNR inauguró su propia estación de radio, la xefo de la ciudad de México. A fines de 1933, una reforma estatutaria eliminó los partidos regionales.

El gobierno de Portes Gil enfrentó al menos dos retos adicionales: el conflicto religioso y el universitario. En el primer caso, las pláticas con la jerarquía católica avanzaban ante la inconformidad de algunos grupos de cristeros y católicos a causa de la postura gubernamental, interesada en que los alzados depusieran las armas y se cumplieran las leyes en materia religiosa. Su única oferta era el perdón o la amnistía y un margen mayor de tolerancia con la Iglesia. Los arreglos entre el gobierno federal y los representantes de la Iglesia católica se firmaron en junio de 1929; algunos católicos, sobre todo los grupos alzados, se sintieron traicionados por la jerarquía. Las hostilidades, si bien a mucha menor escala, continuaron incluso hasta 1938.

Por su parte, el conflicto universitario surgió cuando afloraron viejas tensiones en la relación de la Universidad Nacional con el gobierno federal. El punto en cuestión era el lugar y el carácter de la institución. Puede decirse que en su mayoría los universitarios anhelaban una institución desligada de los vaivenes de la política, comprometida con el conocimiento y la cultura y no con el proyecto de los gobiernos de la Revolución. Ya desde 1914 se había demandado la autonomía, justamente para poner una mayor distancia entre ambos. En 1929, sin embargo, la autonomía no detonó el conflicto sino la oposición estudiantil a diversas medidas académicas. La cerrazón del rector Antonio Castro Leal agravó la tensión. Pronto se organizó un comité de huelga en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y el movimiento cundió en otras escuelas. En ese movimiento participaron vasconcelistas como Alejandro Gómez Arias y Salvador Azuela. El ex secretario de Educación, Puig Casauranc, convenció al presidente Portes Gil de conceder la autonomía y desentenderse del asunto. Así se dio solución al problema en julio de 1929, cuando se expidió la ley de autonomía. Pero no fue sino hasta 1933 cuando la Universidad ganó la autonomía plena y pudo nombrar a sus propias autoridades.

Superados esos dos conflictos, cuya resolución debilitaba a los adversarios políticos del régimen, los esfuerzos oficiales se centraron en las elecciones presidenciales fijadas para finales de noviembre de 1929. El candidato oficial Pascual Ortiz Rubio era visto como pelele de Calles. José Vasconcelos se lanzó como candidato presidencial, con el respaldo, más estruendoso que numeroso, de grupos de profesionistas y estudiantes universitarios y de otros grupos predominantemente urbanos, todos contrarios a la hegemonía creciente de los callistas. En los comicios, el partido oficial y en general la maquinaria gubernamental allanaron el camino al candidato oficial Ortiz Rubio, quien resultó vencedor. Las protestas de los opositores vasconcelistas pronto se diluyeron.

La gran depresión

Tal era la situación política cuando el país se vio sacudido por un fenómeno económico mundial. En octubre de 1929 la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió lo que se denomina un crack, una súbita caída de las cotizaciones de las acciones. El pánico financiero se extendió como reguero de pólvora, pronto rebasó fronteras y repercutió en el conjunto de economías vinculadas al mercado internacional. Los precios se desplomaron, por ejemplo los de los productos mineros y agrícolas. Se iniciaba así lo que se conoce como la gran depresión, un periodo definido por la contracción de la economía mundial, la disminución de las exportaciones e importaciones, el despido de millones de trabajadores y la escasez de dinero. En Estados Unidos los efectos de la gran depresión se prolongaron a lo largo de la década de 1930.

Al igual que otros países que basaban su economía en la exportación de minerales y productos agrícolas y ganaderos, México sufrió graves perjuicios a causa de la depresión económica mundial. Por lo pronto el comercio exterior se redujo casi a la mitad; los ingresos gubernamentales, que dependían de ese comercio, se desplomaron en igual medida. Los mineros, sobre todo los del norte del país, perdieron su trabajo por el cierre de empresas. Unos 7 000 ferrocarrileros quedaron también sin empleo. En Yucatán la caída del precio internacional del henequén causó desempleo y tensiones sociales. Se estima que para 1932 más de 350 000 trabajadores (6% de la población económicamente activa) había perdido su puesto de trabajo. Otro efecto significativo fue el retorno de unos 300 000 migrantes, es decir, mexicanos que abandonaron o fueron obligados a abandonar Estados Unidos. Paradójicamente México y otros países similares hallaron ventaja en su atraso, si como tal puede considerarse la fragmentación del mercado interno, el peso de las actividades de autosubsistencia y la amplitud de regiones económicas que mantenían débiles vínculos con el mercado internacional. Eso permitió atenuar las consecuencias desfavorables de la crisis y albergar a desempleados y repatriados, a pesar de las malas cosechas de esos años.

La gran depresión tuvo secuelas muy considerables. Una de ellas fue la importancia que cobraron las luchas y organizaciones de los trabajadores, de los sindicatos y de su fuerza política, tanto en Europa como en América. Otra más fue el ascenso del nacionalismo provocado por el derrumbe de las expectativas e ilusiones puestas antes en el mercado mundial. Era la hora del proteccionismo. Salir de la crisis obligaba a resguardarse de la competencia externa y a buscar nuevos modos de explotar los recursos disponibles en cada país. En cuanto a la economía mexicana, la crisis de 1929, al debilitar las exportaciones de productos minerales (plata, cobre) y agrícolas (henequén, café), reforzó las voces que insistían en el desarrollo del mercado interno y de la industria, en lugar de la alicaída actividad agroexportadora. De hecho, durante la década de 1930 la industria fue el motor de la economía; poco a poco ganó fuerza la sustitución de importaciones. En estos años surgieron campañas de propaganda encaminadas a promover el consumo de productos nacionales y la “mexicanización” de la economía. Como parte de este cambio general, los movimientos de población mundial, las migraciones, se redujeron a su mínima expresión. Después de 1930 los extranjeros quedaron en el olvido como apuesta demográfica. En su lugar se consideraba urgente impulsar el crecimiento de la población nacional. Entonces tomó vigor la postura poblacionista expresada entre otros por Gilberto Loyo, gran conocedor de las políticas del gobierno fascista italiano. En ese contexto apareció el importante ensayo de Samuel Ramos, antiguo colaborador de Vasconcelos en la SEP, titulado El perfil del hombre y la cultura en México (1934), en el que precisamente se analizan los componentes de la identidad nacional, entre ellos el complejo de inferioridad y la malsana admiración por la cultura europea.

Poco podemos entender de los acontecimientos de la década de 1930 en México y en el mundo si se desatiende la crisis de 1929. Por lo pronto la antes dominante combinación de grandes latifundios y enclaves extranjeros como eje de la economía quedó sumamente debilitada. La gran depresión también exacerbó los ánimos, polarizó las posiciones políticas y obligó a los gobernantes a desplegar innovaciones en materia de conducción económica y política. En 1932 el Partido Republicano de Estados Unidos perdió las elecciones presidenciales en gran medida por su incapacidad para encarar la crisis. Ascendió al poder un nuevo grupo político encabezado por Franklin D. Roosevelt, cuyo programa económico apuntaba hacia el reforzamiento de la intervención del Estado mediante la expansión del gasto público, el llamado “New Deal”. En México, como veremos, se ampliaría también la acción gubernamental. En Europa los regímenes de Alemania e Italia, con ese mismo intervencionismo, ganaron una fuerza extraordinaria y una influencia y simpatía crecientes de parte de la población; su influencia aumentó en diversos lugares del mundo. En 1933 Hitler, con un programa nacionalista a ultranza, se hizo del control del Estado alemán y logró reducir el desempleo y volver al crecimiento económico como en ningún otro país. Es muy probable que sin la gran depresión Hitler no habría llegado al poder y menos se habría convertido en la referencia mundial de un modo de hacer política que contradecía a las democracias liberales, cuyo repliegue era más que notable en Europa. Del mismo modo, sin la crisis de 1929, que debilitó a las de por sí empobrecidas haciendas, muy seguramente habría sido imposible el programa agrario del cardenismo.

Radicalismo popular

En el ámbito político mexicano ocurrió un fenómeno paradójico. Una vez consolidada su posición después de aplastar la rebelión militar de 1929 y de triunfar en las elecciones presidenciales de ese año, los gobernantes radicalizaron su discurso, pero al mismo tiempo se volvieron más intolerantes con la diversidad política. Como nunca antes se usaban términos y expresiones como proletariado, lucha de clases, bolchevismo, imperialismo, explotación del pueblo trabajador. Ese lenguaje no sólo era utilizado por los líderes y miembros de organizaciones radicales y algunos maestros, sino también por algunos gobernantes. En ese entorno no sorprende el rumbo del gobierno de Portes Gil: por un lado, intensificó como nunca antes el reparto de tierras y dio cobijo al nicaragüense Augusto César Sandino ante la amenaza intervencionista de Estados Unidos, pero por otro desató una feroz persecución de comunistas y de paso, en enero de 1930, rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. En otros casos, como el del presidente Ortiz Rubio (1930-1932), el lenguaje moderado coincidía con una postura política caracterizada por su alejamiento de las clases populares y su interés creciente en favorecer a la clase empresarial. Muestra de ello fue el intento de poner fin al reparto agrario, alegando que ya no había tierras ni solicitantes y que además esa medida era necesaria para dar garantías al capital privado. No obstante las demandas y la oposición de las organizaciones agraristas, el reparto de tierras se dio por terminado en el Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, y a punto estaba de culminar en San Luis Potosí y Coahuila. Así lo anunció el Presidente en su informe de 1931. Esta postura federal dividió a la llamada familia revolucionaria.

La dividió porque grupos de obreros, campesinos, maestros y dirigentes sindicales se radicalizaron, impulsados también por el difícil entorno económico. Muchos de ellos creían que la crisis de 1929 anunciaba la inminente caída del sistema capitalista y el advenimiento de un nuevo orden. En el mundo académico y literario proliferaron los trabajos que analizaban las causas del derrumbe financiero y que expresaban la necesidad de alcanzar una sociedad más justa. En México, las obras de Marx, Engels y Lenin se difundieron ampliamente. Al mismo tiempo, el discurso radical adoptado por ciertos gobernantes influyó en el sistema educativo. Las instituciones federales, en particular las escuelas normales, incorporaron el “socialismo científico” en sus programas de estudio. Las publicaciones periódicas y textos de la SEP se ocuparon de mostrar las contradicciones sociales y la explotación del proletariado. El marxista Narciso Bassols fue designado al frente de la SEP en 1931. Bassols provocó a los padres de familia con el anuncio de la educación sexual y con la laicización de la enseñanza secundaria, y a los propios maestros con reformas a la ley de escalafón, además de acelerar la centralización educativa. En 1933 el gobierno chihuahuense entregó la administración de todas las escuelas a la SEP, medida que después imitaron otros estados, presionados por los propios maestros.

Grupos de trabajadores del campo y la ciudad no se dejaron engañar por el malabarismo discursivo de los políticos encumbrados, algunos de ellos dedicados a lucrativos negocios privados, como el mismo Calles con el ingenio azucarero en el distrito de riego de El Mante, Tamaulipas. Insistieron en sus esfuerzos de organización y huelgas, y al hacerlo propiciaron la polarización política. Era frecuente que se toparan con autoridades que se mostraban más que dispuestas a respaldar a empresarios y propietarios. Tal postura federal, vale decir, alentó a la mayoría de los gobernadores y a no pocos presidentes municipales a defender los intereses de terratenientes y empresarios. No eran raros los hechos como la matanza de 21 manifestantes comunistas a manos de la policía rural de Coahuila ocurrida el 29 de junio de 1930, o el asesinato de 11 agraristas de la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, victimados por soldados a mediados de 1932. El periódico El Machete, del Partido Comunista Mexicano, daba cuenta de las dificultades que enfrentaban las organizaciones obreras y campesinas.

Pero al mismo tiempo el PNR empezó a enfrentar dificultades precisamente a causa de la orientación gubernamental que lo alejaba de sus bases populares. Los conflictos laborales y la incapacidad manifiesta de los gobiernos locales para conciliar las relaciones obrero-patronales propiciaron la reforma constitucional de 1929, que dio al Congreso de la Unión el monopolio para legislar en materia laboral, así como facultades al gobierno federal para aplicar directamente la legislación en varias ramas económicas de alcance nacional, como electricidad, cine, minería, petróleo, ferrocarriles y otras más. El debilitamiento de la CROM y de su líder Morones —una de las secuelas del asesinato de Obregón— hizo posible el surgimiento de nuevas agrupaciones sindicales que mantenían mayor distancia con el gobierno o con el partido en el poder. En ese contexto se expidió la primera Ley Federal del Trabajo, en 1931, ley reglamentaria del artículo 123. De nuevo, los legisladores apostaban por una autoridad federal que tuviera capacidad para conciliar el denso y diverso mundo del trabajo. Algunos empresarios preferían tratar con el gobierno federal y no con los gobernadores.

En materia agraria diversas organizaciones se enfrentaban al conservadurismo gubernamental. En Veracruz el segundo periodo de gobierno de Adalberto Tejeda (1928-1932) era una referencia más que incómoda, pues su radicalismo agrario contrastaba con la política federal cada vez más moderada. Cosa similar ocurría en Michoacán, gracias al esfuerzo del antiguo gobernador Lázaro Cárdenas. Úrsulo Galván, dirigente de la combativa Liga Agraria Veracruzana y de la Liga Nacional Campesina, simbolizaba la poderosa inconformidad rural. Su propósito era conformar una organización verdaderamente nacional. Pero el gobierno federal se opuso de diversas maneras. Una de ellas fue promover la división de las organizaciones agraristas, otra fue desarmar a los agraristas veracruzanos, labor en la que participó como secretario de Guerra el propio general Lázaro Cárdenas. No importaba la amenaza de los pistoleros bajo las órdenes de los terratenientes. En mayo de 1933, ya con Tejeda fuera del gobierno veracruzano y sin su gran líder Galván (muerto en 1930), los dirigentes más cercanos a las altas esferas gubernamentales (Saturnino Cedillo, Portes Gil) formaron la Confederación Campesina Mexicana. Es irónico que uno de los propósitos del descabezamiento del agrarismo radical fuera apoyar la candidatura de Cárdenas a la Presidencia de la República.

A inicios de la década de 1930 los gobernantes, en gran medida encabezados por los callistas, creyeron que el solo radicalismo discursivo, en particular el anticlericalismo, bastaba para gobernar y conducir un Estado que a fin de cuentas se debía a un movimiento popular armado. Se equivocaron. Los radicales de la izquierda se opusieron, los trabajadores insistieron en sus demandas, los católicos y otros grupos opositores de la derecha reaccionaron ante el anticlericalismo. Los revolucionarios en el poder distaban de gobernar en un escenario terso.

Además, el desaseo institucional que implicaba la presencia avasalladora del general Calles dañaba la legitimidad del Estado posrevolucionario. Era evidente que tal presencia interfería con el fortalecimiento de la figura presidencial, ya que entraba y salía del gabinete y con sus amigos organizaba lo que a veces parecía un gobierno paralelo. Calles era el “Jefe Máximo”, como alguien lo apodó; por tal razón a este periodo (1929-1935) se le conoce como “Maximato”. El presidente Ortiz Rubio intentó poner remedio a esa situación anómala pero se vio obligado a renunciar en septiembre de 1932. En su lugar fue designado Abelardo L. Rodríguez, otro general sonorense, también interesado en hacer negocios privados aprovechando los puestos públicos. Rodríguez concluyó el tortuoso sexenio 1928-1934 para el que había sido elegido el extinto Obregón. En la sucesión Ortiz Rubio-Rodríguez ya no hubo violencia militar pero sí un desprestigio creciente de la clase gobernante e incluso del propio Jefe Máximo. Pero su fuerza persistía. Además del PNR, de su ascendencia política y de su prestigio en el ejército, los callistas controlaban gobiernos y congresos locales.

La lucha por el intervencionismo estatal