D. LA ECONOMÍA MEXICANA

EN EL DILATADO SIGLO XX, 1929-2010

ENRIQUE CÁRDENAS [1]

Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.

Introducción

La Gran Depresión de 1929, desatada inicialmente en Estados Unidos, marcó un hito en la economía internacional y en la mexicana en particular. A partir de entonces el papel del Estado en la dirección económica adquirió un lugar más importante, la estructura económica de muy diversos países tendió a fortalecer el mercado interno y los instrumentos de la política económica fueron utilizados en forma cada vez más consistente. Esta tendencia a una participación activa del Estado en la economía y al desarrollo del llamado Estado benefactor fue un fenómeno novedoso que apareció en la mayoría de los países, habida cuenta de diferencias importantes, y que tuvo una primera interrupción con la caída del muro de Berlín en 1989. El liberalismo económico tomó renovados bríos que se expandieron por el mundo, pero que en muchos casos llevaron a excesos y a una fe irrestricta en el poder del mercado para promover el crecimiento económico y el desarrollo social. Los hechos han demostrado que el mercado no es suficiente. Existen muchas otras variables que deben ser tomadas en cuenta para evitar caer en las crisis financieras recurrentes que se han experimentado desde hace varios decenios, y lograr los avances que requieren las sociedades contemporáneas.

En medio de este contexto general, la economía mexicana registró tres grandes etapas en su desempeño entre 1929 y principios del siglo XXI, mismas que estructuran este ensayo. En la primera, México tuvo un desarrollo económico prolongado durante 50 años, desde la recuperación de la Gran Depresión hasta el estallido de la crisis de la deuda externa, que coincidió con la del corporativismo mexicano. Ésta fue una etapa de crecimiento alto en que la economía desarrolló su mercado interno, primero a partir del propio mercado y luego mediante políticas proteccionistas, caracterizada por una relación estrecha entre los sectores económicos y el Estado mexicano, que rindió frutos a pesar de choques externos severos que determinaron, en gran medida, la estabilidad de precios. Si bien existen debates en la historiografía sobre el papel, positivo o negativo, de la política proteccionista en este periodo, al igual que existe sobre la apertura comercial a partir de los años ochenta, en esta sección se establece que el impacto del modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones fue muy positivo al principio, pero que tenía sus límites, mismos que no fueron enteramente respetados y ello contribuyó, en parte, al estancamiento de los años subsecuentes. De la misma forma, se ha debatido el papel del gobierno en el crecimiento de esos años y sus consecuencias sobre la inflación, aunque cada vez más se concuerda en el hecho de que los excesos presupuestales fueron más bien tardíos y claramente insostenibles a partir de la década de 1970. Finalmente, cabe mencionar que este largo proceso de crecimiento comenzó a tener serios problemas a principios de los años sesenta que no fueron atendidos cabalmente y que luego, en los setenta, hicieron crisis. No era posible continuar el modelo de desarrollo anterior basado en la sustitución de importaciones sin que hubiera cambios, incluidos los políticos, en medio de la transformación del medio económico internacional que estaba ocurriendo entonces.

La segunda etapa, de 1982 a 1987, fue de un severo estancamiento económico debido a la contracción obligada por el pago de la deuda y se agravó con el rompimiento de los grandes acuerdos nacionales. El enorme endeudamiento externo del país redujo irremediablemente su capacidad para invertir y también disminuyó los niveles de consumo de la población. Su impacto fue grave porque empeoró los niveles de vida e interrumpió el proceso de reducción de la pobreza, que había tenido lugar en los decenios anteriores. En lo político, a pesar de los esfuerzos presidenciales, no fue posible restablecer el consenso y se hicieron sentir las secuelas del rompimiento entre el gobierno y el sector privado por la expropiación bancaria. Este periodo fue relativamente corto y registró también el comienzo del cambio estructural de la economía que caracterizaría a la tercera etapa.

A partir de 1988 se reforzó la etapa reformista de la economía y la sociedad mexicanas con altibajos importantes. Del periodo de reformas profundas en lo económico llevadas a cabo durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), aprovechando la ola internacional de transformación cuyo emblema principal fue la caída del muro de Berlín, pasamos a la crisis de 1994 y los obstáculos que su desenlace impuso sobre la continuación de otras reformas importantes. Sólo algunas de ellas, en los ámbitos político y de justicia, se llevaron a cabo desde entonces, y más recientemente, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se continuaron algunas reformas económicas necesarias pero aún insuficientes. Contra lo que se pronosticaba cuando se sufría el estancamiento de los años ochenta, las reformas realizadas hasta ahora no han traído la bonanza prometida, y mientras algunos cuestionan si las reformas económicas eran la panacea o más bien han empeorado la distribución de la riqueza y del ingreso, otros consideran que han sido claramente insuficientes y en ocasiones mal implementadas, y que reflejan la debilidad institucional del Estado mexicano. El hecho es que en los últimos decenios el crecimiento económico ha sido más bien magro y no se han encontrado los caminos para volver a crecer rápidamente, como ocurrió en la primera etapa. Ésta sigue siendo, hasta la fecha, la interrogante más importante: ¿por qué no crecemos?

1. Punto de partida. La economía mexicana

al estallar la Gran Depresión

A raíz de la primera Guerra Mundial, Europa requirió grandes cantidades de bienes y servicios durante los años veinte, provenientes de Estados Unidos. Ello constituyó una fuerza expansiva en Norteamérica que se reflejó en una situación económica de bonanza durante los primeros años de la década. Sin embargo, una vez que los países europeos comenzaron su recuperación económica y poco a poco restituyeron su capacidad productiva, se empezó a generar capacidad excedente en el mundo occidental a partir de mediados del decenio, que concluyó dramáticamente con el crash de Wall Street a fines de octubre de 1929.

Sin embargo, la crisis bursátil de 1929 y sus consecuencias inmediatas no fueron el punto de partida de la depresión en México. Los términos de intercambio[2] se habían deteriorado 4% en el periodo de 1926 a 1929 y el segundo bien de exportación, el petróleo, había disminuido su importancia desde principios de los años veinte. Por tanto, la reducción de la demanda externa que resultó de la crisis económica de 1929 simplemente reforzó la tendencia descendente de la economía. Para entonces los sectores agropecuario y minero seguían siendo los pilares de la economía. La industria, que había crecido y modernizado a partir del decenio de 1890, como lo señala Sandra Kuntz en el capítulo anterior, había logrado la casi autosuficiencia en varias ramas de bienes de consumo y algunas de bienes intermedios. Las importaciones eran mínimas en la mitad del sector industrial. No obstante, el impacto externo de la crisis golpeó a la economía en su conjunto.

La Gran Depresión repercutió en la economía mexicana mediante tres canales esenciales: primero, al disminuir la demanda y los precios del sector exportador como consecuencia de la caída del ingreso en Estados Unidos y en los demás países con los que México comerciaba; segundo, al bajar el nivel de reservas internacionales dentro y fuera del Banco de México (por el deterioro de la balanza comercial y de servicios), al mismo tiempo que aumentaba la exportación de oro, lo que redujo la oferta monetaria con la consecuente recesión económica; tercero, al descender el nivel de ingresos fiscales y, por tanto, también el gasto público (ya que no era posible financiar el déficit). Finalmente, otro factor que agravó los efectos de la depresión de 1929 fue la pésima cosecha de aquel año, como resultado de condiciones climáticas adversas. Las semejanzas con la gran recesión de 2009 son notables: caída de las exportaciones, del crédito, de los ingresos fiscales y la aparición de eventos extraordinarios, como la influenza de mayo de 2009.

Los tres factores macroeconómicos contraccionistas —la disminución de la demanda externa, la reducción de la oferta monetaria y la del gasto público— se contrarrestaron, en alguna medida, por la depreciación del tipo de cambio (pesos plata) y sus efectos sobre la sustitución de importaciones, que comenzó junto con la recuperación económica. El aumento en el precio relativo de las importaciones incentivaba a los consumidores a sustituir bienes importados por bienes producidos internamente. No obstante, en términos comparativos, México fue uno de los países más afectados por la Gran Depresión en cuanto a la contracción del producto interno bruto (PIB), sólo superado ligeramente por Chile. Las fuerzas recesivas repercutieron sobre la economía nacional de forma muy importante: entre 1929 y 1932 el PIB disminuyó 17.6% en términos reales (4.7% en promedio anual y 5.7% por habitante). Entre los sectores más perjudicados se encontraron la minería y la actividad petrolera y forestal, y en menor medida las manufacturas y la construcción.

Las utilidades en la industria tendieron a disminuir, debido en parte a la capacidad ociosa y también por la acumulación de inventarios. La nómina salarial se redujo en mayor proporción que la disminución de las ventas, por dos factores adicionales: por un lado, más de 310 000 mexicanos que trabajaban en Estados Unidos fueron repatriados entre 1929 y 1933, lo cual representaba casi 6% de la fuerza laboral empleada, y significó una disminución de las entradas de divisas al país. Por otra parte, el movimiento obrero había sufrido un descalabro debido a las pugnas en las cúpulas sindicales y el retiro del apoyo gubernamental en los últimos años de la década de los veinte, hecho que obstruía el proceso de contratación colectiva y la defensa del trabajo, salarios y otras prerrogativas del sector obrero (Meyer, 1978). El impacto sobre el empleo fue, entonces, muy importante.

La política económica esencialmente procíclica [3] fue otro factor que contribuyó, al principio, a agravar la recesión. Se buscaban presupuestos balanceados como objetivo y una política cambiaria de tipo de cambio fijo tomando como referencia al patrón oro, sin importar su efecto en la cantidad de dinero en circulación, lo que implicaba una política monetaria muy conservadora. Además se hicieron pagos de la deuda externa entre 1926 y el primer semestre de 1928 por 22 millones de pesos, por el acuerdo Pani-Lamont, que redujo el valor del peso plata y repercutió en el nivel de reservas internacionales, que cayó de 39.8 millones de dólares en mayo de 1926 a sólo 15 millones en enero de 1927. El gobierno mexicano decidió interrumpir el pago del servicio de la deuda externa a principios de 1928, en tanto no hubiera una nueva negociación que tomara en cuenta la capacidad de pago del país. Tras el estudio correspondiente, se firmó el acuerdo Montes de Oca-Lamont en julio de 1930, según el cual los pagos a que se obligaba el gobierno mexicano eran de 6 250 000 dólares semestrales durante los primeros cinco años, aumentando 250 000 dólares en cada semestre, de modo que a partir del sexto año se pagarían, durante los siguientes 40 años, anualidades de 15 millones de dólares. Esta última cifra era sustancialmente menor a los 30 millones de dólares anuales que sugería el estudio realizado y sólo representaba 10% de los ingresos fiscales en 1928.

La ya presionada balanza de pagos se vio más afectada cuando estalló la Gran Depresión a finales de 1929. El superávit en la cuenta comercial continuó su tendencia a la baja, mientras el nivel de reservas internacionales empezó a disminuir a principios del segundo trimestre de 1930 y el gobierno decidió interrumpir nuevamente el pago de la deuda externa. El tipo de cambio volvió a su tendencia hacia la depreciación y, eventualmente, llevó a que el Poder Ejecutivo relevara al banco central de la responsabilidad de mantener la paridad. Para este propósito, se fundó la Comisión Reguladora de Cambios en diciembre de 1930, a la que se le asignó un fondo de 15 millones de dólares para estabilizar el mercado de divisas y entró en funcionamiento en febrero de 1931. Pero su efecto sólo fue temporal, pues la reducción de reservas y el consecuente descuento del peso de plata frente al de oro aumentó todavía más las expectativas de devaluación. El sistema bancario cayó en pánico y más de 20 millones de pesos fueron retirados la semana anterior al abandono del patrón oro, lo que bastó para agotar las reservas internacionales del Banco de México. El secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, aún estaba renuente a abandonar el patrón oro y buscaba mantener el tipo de cambio fijo, pues consideraba que la depreciación, más pronto que tarde, llevaría a un aumento de precios y salarios que eliminarían el efecto de la devaluación, además de que aspiraba a volver a atraer inversiones locales e internacionales que siempre buscan la estabilidad de la moneda. No obstante, el resultado inmediato de la crisis fue la drástica depreciación del peso plata. De 2.67 pesos por dólar en junio de 1931 disminuyó a 3.71 un año después, a pesar del retiro de circulación de cinco millones de pesos plata en 1931 y del aumento de la reserva legal. La oferta monetaria cayó más de 50% en términos reales.

Naturalmente, esas primeras políticas contraccionistas agregaron combustible al fuego de la depresión económica. Aun cuando el nivel de producción agregada aumentó 3.3% debido a una cosecha agrícola extraordinariamente buena en 1931, la producción industrial cayó 6.1% como resultado de la contracción monetaria, de las altas tasas de interés y del desplome de los recursos disponibles del sistema bancario. El impacto de la Gran Depresión se agravó por la contracción de los ingresos fiscales, dado que entre 30 y 40% de los impuestos estaban relacionados con el comercio exterior. Por la convicción del gobierno de que no se debía tener un déficit público, que era la idea convencional en la época, se aumentaron los impuestos y se redujeron los gastos. Esta vez la industria manufacturera nacional fue la más perjudicada y no fue posible evitar que los ingresos cayeran.

Así, la posibilidad de manejar déficit presupuestales significativos estaba muy limitada, independientemente de que la sola idea salía de los cánones de la época, porque el gobierno no tenía ninguna fuente adicional de ingresos. El país no estaba en condiciones de contraer nueva deuda externa, pues sus pagos se encontraban en suspensión y se tenían dificultades para la emisión de más obligaciones internas. La población aún era reticente a aceptar billetes del Banco de México, tras la triste memoria de la anarquía monetaria que ocurrió durante la Revolución, cuando la población sufrió pérdidas considerables por la excesiva emisión monetaria de las diversas facciones revolucionarias entre 1913 y 1916.

Con el comienzo de la crisis, los ingresos públicos totales disminuyeron 10.3% debido a la reducción de la actividad económica, a pesar de los aumentos de impuestos. Además, el gasto público disminuyó sustancialmente en 1931. El gobierno tomó serias medidas de austeridad y logró reducir los gastos en 60 millones de pesos, mientras que un impuesto de emergencia de 1% sobre los dividendos derivados de activos financieros cubrió los 20 millones restantes. Todas estas medidas acarrearon pequeños superávit presupuestales efectivos que en un principio se habían planeado como presupuestos balanceados. Algunos de estos superávit, especialmente los de 1929 y 1931 (que llegaron a 13.1% del gasto público), fueron de una magnitud considerable y excedieron los planes más optimistas del gobierno. Naturalmente, el efecto sobre la economía fue contraccionista, sobre todo en 1931, lo que acentuó el impacto de las otras fuerzas económicas depresivas que ya estaban operando y que llevaron a la suspensión del pago del servicio de la deuda externa y al abandono del patrón oro.

La profundidad de la crisis económica y lo que se percibía como un fracaso de las autoridades financieras para manejar la situación, hizo inevitable la renuncia del secretario de Hacienda Luis Montes de Oca a finales de diciembre de 1931. El nuevo secretario, Alberto J. Pani, inició una serie de políticas expansionistas encaminadas a restablecer la senda de crecimiento económico, que se agregaron a otras iniciadas todavía durante la gestión de su predecesor, pero cuyos efectos no se percibían aún. Entre las nuevas medidas se encuentran la reforma a la Ley Monetaria de julio de 1931, el abandono efectivo del patrón oro y la emisión de dinero, que fueron fundamentales para el proceso de recuperación económica. Fue entonces que los billetes del Banco de México comenzaron a ser aceptados por la población tras la fuerte astringencia monetaria causada por la crisis. Por su parte, la mejoría de los términos de intercambio —como consecuencia de aumentos en el precio de la plata— contribuyó también a la recuperación de la actividad económica que comenzó a ocurrir a mediados de 1932.

2. El largo periodo de rápido crecimiento

económico, 1932-1981

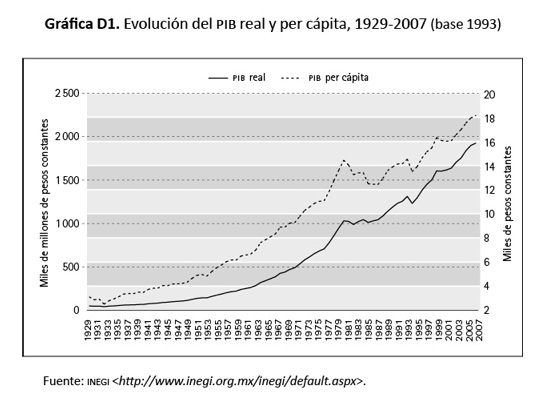

La economía mexicana experimentó un muy largo periodo de bonanza económica que se caracterizó por un aumento del PIB de 5.9% en promedio anual entre 1932 y 1981 y de 3% en términos per cápita (véase la gráfica D1).

Este crecimiento estuvo acompañado por una etapa de rápido crecimiento demográfico generado por la caída de la mortalidad infantil desde fines de los años veinte, al tiempo que la fertilidad apenas comenzó a mostrar claros signos de reducción en los años ochenta. La población pasó de 16.5 millones de habitantes en 1930 a 66.8 millones en 1980, 2.8% en promedio anual, hecho que amplió la base de la pirámide: muchos niños y pocos adultos, lo que determinó, en buena medida, el comportamiento del ahorro y el destino de la inversión pública. Mientras que en 1930 39% de la población tenía menos de 14 años, en 1980 el número de niños menores de 14 años representó 42%. Por un lado, el ahorro no podía ser tan alto pues una buena parte del ingreso se debía destinar al consumo ya que había más personas que no estaban en edad de trabajar, mientras que la inversión pública debía destinarse cada vez más a servicios públicos, como educación, salud y servicios urbanos, que eran requeridos por una población más grande y todavía muy joven. Ello limitaba los recursos que podían destinarse a la inversión propiamente productiva. Además, el panorama del país se caracterizó por la migración del campo a la ciudad, y el número y el tamaño de las ciudades creció muy rápidamente. La población urbana aumentó de 33.5% en 1930 a 66.3% en 1980. El panorama geográfico del país se modificó para siempre. Se estaba creando una clase media cada vez más amplia que pronosticaba un futuro halagüeño para México, pero el proceso comenzó a mostrar signos de desgaste y de debilidad, indicando que requería cambios mayúsculos para poder mantener el ritmo.

2.1. La recuperación de la crisis

y el comienzo del Estado desarrollista, 1932-1940

Los años treinta significaron un cambio radical en la estructura de la economía, en la política económica y, en general, en el papel que comenzó a desempeñar el Estado en el desarrollo económico. Eran los años del New Deal de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos, cuando el Estado policía se convirtió en Estado benefactor, y también fue cuando surgieron diversos gobiernos latinoamericanos que siguieron rumbos similares. Naturalmente, el fascismo en Europa, con una cara diferente, constituyó el extremo de la participación del Estado en la vida económica y social de aquellas naciones en los años treinta.

La recuperación acelerada de la economía mexicana a partir de la Gran Depresión se debió a la reversión de los factores que la habían golpeado años atrás. La recuperación partió del aumento de la demanda agregada. La política económica expansionista sustituyó a la política monetaria y cambiaria ortodoxas a partir de 1931-1932, y aumentó el gasto público más allá de la recaudación fiscal obtenida por las ganancias de “señorazgo”[4] en la acuñación de monedas de plata. La depreciación real del tipo de cambio, que había comenzado a partir de 1930 y continuó hasta 1935, y la mejora de los términos de intercambio a partir de 1932 provocada por los incrementos del precio de la plata, ayudaron a México a salir de la crisis aun antes de que ello ocurriera en Estados Unidos.

La expansión de la cantidad de dinero también desempeñó un papel importante en el crecimiento de la economía durante los primeros años de la administración cardenista. Mientras que la oferta monetaria real aumentó 10.2% en promedio anual de 1932 a 1936, el PIB creció 8.3% en promedio, debido a la creciente monetización de la economía. Fue en abril de 1936, al comenzar un fuerte proceso inflacionario que alcanzó una tasa anual de 25.9% en junio de 1937, cuando empezó una disminución que culminó en el verano de 1938 con una inflación anualizada de apenas 2.5 por ciento.

La recuperación del sector externo impulsó la demanda agregada y revirtió los factores externos que habían causado la crisis. Los términos de intercambio aumentaron 11.5% en promedio anual a partir de 1931 y hasta 1934, cuando iniciaron un descenso gradual, aunque permanecieron por debajo de su nivel de 1929 durante el resto de la década. Ello, aunado a una política fiscal moderadamente deficitaria y a la política monetaria expansionista, generó un crecimiento de 20% del PIB real entre 1934 y 1937, mientras que el valor agregado industrial creció aun más rápidamente.

Cuando todavía era presidente electo, Lázaro Cárdenas (1934-1940) se propuso marcar el rumbo del Estado con el Primer Plan Sexenal, que establecía como fundamento básico el nacionalismo revolucionario de cierto corte socialista. Su proyecto requería un instrumento para que el Estado tuviera el control de los sectores estratégicos de la economía: la Ley Federal de Expropiación por Causa de Interés Público, legislación secundaria fundamental del artículo 27 constitucional. El Plan Sexenal marcó el nuevo rumbo que habría de tomar el sistema económico del país. Si bien no planteaba la eliminación del libre mercado y de la competencia, que se consideraba sana y benéfica para los consumidores, sí suponía la intervención directa del Estado en sectores estratégicos como los energéticos, las comunicaciones, el sector financiero y eventualmente la minería. Se acuñó la frase “nacionalismo económico”, pues se buscaría crear las condiciones para la expansión del mercado interno y que éste se convirtiera en el motor del desarrollo. El Estado podría intervenir en el mercado laboral en varios sentidos, como en el estímulo a la contratación colectiva. En la agricultura se impulsaría el reparto agrario y se promovería la explotación colectiva de la tierra mediante cooperativas. Esta forma de producción colectiva también tendría que llevarse a cabo en la minería e incluso en la industria.

Las dos acciones más trascendentales en este sentido fueron la expropiación petrolera y la aceleración del reparto agrario. La primera se originó en un conflicto laboral en las empresas petroleras (mayoritariamente extranjeras) que puso en entredicho un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante lo cual el Ejecutivo tenía que actuar. El presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación el 18 de marzo de 1938, y con ello se enfrentó a los grandes intereses de estas compañías, que para entonces ya estaban satisfaciendo cada vez más el mercado interno con sus productos (58% en el momento de la expropiación). Esta medida, inédita para la época, tuvo repercusiones en el corto plazo, pues el país tuvo que reaccionar inmediatamente para asegurar el abastecimiento nacional, pero con algunos vicios de origen que tendrían repercusiones en el largo plazo, como lo analizan Guajardo, Salas y Velázquez (2010). Una de ellas, de especial relevancia para el desarrollo del país, fue la creciente importancia del petróleo y la energía tanto para el desarrollo nacional como para las exportaciones a partir de mediados de los años setenta. En el pleno auge petrolero de esos años, este combustible llegó a constituir 70% de las exportaciones de mercancías del país. También a partir de esas fechas, las finanzas públicas se volvieron cada vez más dependientes de los ingresos petroleros, cuando contribuyeron con alrededor de un tercio de los ingresos públicos, proporción que lamentablemente no ha disminuido de entonces a la fecha. En parte, la abundancia de recursos petroleros en épocas recientes ha inhibido la muy necesaria reforma fiscal (Hernández Trillo, 2010). Aun cuando desde entonces se acepta como verdadero que el petróleo es patrimonio nacional, existe hoy día un debate cada vez más intenso sobre las ventajas de realizar la renta petrolera y acceder a ella sólo por medio de Pemex.

En cuanto al reparto agrario, el presidente Cárdenas aceleró el proceso y repartió 18.8 millones de hectáreas, cifra muy superior a lo que hasta entonces habían otorgado los gobiernos posrevolucionarios y que sólo fue superada durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) (veáse el cuadro D1).

Si bien el impacto de corto y largo plazos de este proceso estuvo marcado por claroscuros (Yúnez, 2010), el hecho de que varias de las expropiaciones de tierras fueran de propiedades muy productivas que muchas veces se encontraban en manos extranjeras, provocó en el corto plazo incertidumbre y ansiedad entre los productores. Había una amenaza, creíble, de expropiación. La incertidumbre se contrarrestó parcialmente con el aumento de la inversión pública, que apenas logró evitar que cayera la producción. De hecho, el producto agrícola aumentó en los años treinta 1.6% al año en promedio, sobre todo por el crecimiento de la superficie cosechada y no por la productividad. La producción de los cultivos más importantes creció 5.6% anualmente gracias a que la superficie cultivada aumentó 12.5%, lo que contrarrestó la disminución de 6.6% de los rendimientos físicos. Este comportamiento parece normal durante las transiciones en que está ocurriendo una reforma agraria de las características de la mexicana de esos años.

Conforme se recuperó el crecimiento económico de los embates de la Gran Depresión, la capacidad instalada sin utilizar disminuyó muy pronto. De hecho, casi desde el inicio de la gestión del presidente Cárdenas el aumento de la demanda requirió mayor inversión privada para ampliar la capacidad productiva, incentivada por el aumento en la rentabilidad. La inversión pública también se aceleró, al reducirse los gastos administrativos y de defensa. La expansión económica comenzó a ejercer presión en la balanza de pagos al incrementarse las importaciones muy rápidamente, al tiempo que las exportaciones perdían competitividad por la creciente sobrevaluación del peso, que llegó a 22% en marzo de 1938 (en relación con 1933). Las autoridades decretaron su flotación el mismo día de la expropiación petrolera. Además, la economía estadounidense sufrió una recesión a mediados de 1937 que fue más severa que la experimentada durante la Gran Depresión, aunque mucho más corta. Pero el gobierno mexicano ya había aprendido la lección y logró contrarrestar la crisis externa con gran efectividad, aplicando políticas contracíclicas [5] en el momento adecuado al disponer de los instrumentos necesarios. Esta política contracíclica, y en general la política económica cardenista “expansiva” de los años treinta, se ha interpretado como populista: gasto público altamente deficitario y financiado con emisión monetaria. En realidad no fue así. La política fiscal aprovechó la marea creciente del ciclo económico que provenía de la recuperación de la crisis, lo que le dio muchos más recursos fiscales, que el gobierno gastó en su totalidad. Los déficit fueron más bien pequeños y sólo en 1938 hubo una política claramente expansiva, pero de muy corta duración, que se utilizó para contrarrestar el impacto de la recesión estadounidense. Así, a pesar del choque externo y la incertidumbre por la cuestión política, el PIB sólo disminuyó su ritmo de crecimiento de más de 6% entre 1934 y 1937 en promedio, a 1.6% en 1938. Además, la recuperación de la economía fue rápida, en parte por la misma recuperación en Estados Unidos y por la política monetaria expansionista en México. La sensatez fiscal del presidente Cárdenas y de su secretario de Hacienda Eduardo Suárez se demostró, en los hechos, con lo que ocurrió entre 1939 y 1940. El déficit público volvió a disminuir drásticamente, a pesar de que el gobierno ya tenía la posibilidad de venderle bonos de Tesorería al Banco de México para financiar su gasto (Cárdenas, 1993). Por estos motivos, realmente no se puede hablar de un populismo económico durante el periodo cardenista.

El comportamiento de la economía durante la década de los treinta tuvo características especiales. Por un lado, el sector industrial ganó preponderancia y se convirtió en el motor de la economía. Su producción llegó a representar casi el mismo porcentaje del PIB que el que tenía la agricultura, a expensas del petróleo, la minería y de la misma agricultura. En segundo lugar, la venta de servicios modificó la composición de las transacciones con el exterior durante la década. La participación de las mercancías, excluyendo monedas y barras de oro, en las exportaciones totales de bienes y servicios disminuyó de 93% en 1926, a 74% en 1940, pues el turismo empezó a tener una importancia creciente. La estructura de las importaciones tuvo un cambio más definido. Los bienes de consumo fueron sustituidos cada vez más por importaciones de materias primas y de bienes de capital, de tal suerte que la participación de los primeros disminuyó de alrededor de 33% a menos de 25% durante el decenio. A su vez, las materias primas ganaron cerca de 10 puntos porcentuales. Gradualmente pero en forma continua, el desarrollo se volvió más hacia adentro, dependiendo cada vez más del mercado interno, al tiempo que el sector exportador dejó de tener la importancia que siempre había tenido como sector líder de la economía. En ese sentido, como ya se apuntaba en el capítulo anterior, la Gran Depresión fue determinante en la transformación estructural de la economía mexicana.

2.2. La segunda Guerra Mundial

y la industrialización acelerada, 1940-1962

La economía del país comenzó su proceso de recuperación de la crisis de 1937-1938 a partir del rompimiento de las hostilidades en Europa a mediados de 1939, cuando la economía norteamericana reaccionó en preparación para la guerra y creció casi 14% en promedio anual entre 1938 y 1941. El impacto sobre México fue inmediato y profundo. Por un lado, aumentó la demanda de productos mexicanos, afectó los precios relativos de bienes y servicios, y generó movimientos extraordinarios de capital y de personas hacia el país. Por otro, la guerra contribuyó para que la larga confrontación política que se había tenido con Estados Unidos desde los años de la Revolución, a causa de la deuda pública y la definición de los derechos de la propiedad del subsuelo, pudiera finalmente dar paso a una nueva relación bilateral. Fue entonces que se logró finalmente la renegociación definitiva de la deuda externa que se encontraba en suspensión de pagos desde hacía muchos años.

El presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) destacaba, en 1941, la entrada de capitales ante los problemas de la guerra. Al cambiar los dólares a pesos crecía la cantidad de dinero en circulación y esto se tradujo en un aumento de la inflación. Asimismo, la guerra acrecentó la demanda de exportaciones mexicanas, con los resultados de incrementar las reservas, presionar los precios al alza, y estimular la actividad económica general.

A lo largo de la guerra y aun después, la política económica se caracterizó por ser muy activa y por reflejar la prioridad del crecimiento y el empleo sobre la estabilidad del tipo de cambio y, hasta cierto punto, de los precios. El gobierno decidió impulsar el sector industrial, y no sólo el agropecuario, mediante la construcción de infraestructura básica para estimular la actividad económica. El aparato productivo reaccionó a la demanda externa y a los incentivos gubernamentales. El resultado fue una fuerte expansión económica, pero con características muy peculiares que contrastan con lo ocurrido en otros países durante esos años. Por la vecindad de México con Estados Unidos, el abastecimiento de materias primas y de bienes de capital no se interrumpió, y tampoco se evitó la exportación de bienes y personas que temporalmente requirió el esfuerzo bélico en ese país. En otros países de América Latina, los años de la guerra fueron de un relativo aislamiento de Europa y de Estados Unidos, que los obligó a seguir un camino de autarquía más bien forzada.[6]

En cambio, el auge del sector manufacturero mexicano durante la guerra se debió a la expansión de la demanda externa (79%) y al crecimiento del mercado interno (30%), y no a la sustitución de importaciones (las cuales contribuyeron con –9%, o sea que hubo “desustitución” de importaciones). La expansión exportadora se dio en buena medida hacia Centroamérica que demandó bienes textiles y otros de consumo semiduradero. La expansión del mercado interno, es decir, de la economía nacional, requirió a su vez importaciones que la cercanía con Estados Unidos y los acuerdos bilaterales permitieron. Una vez concluida la guerra muchos de los factores favorables se revirtieron; al iniciar su transformación hacia fines civiles y no bélicos, la economía norteamericana ya no necesitó tantos bienes importados y eliminó las restricciones a sus exportaciones. Inmediatamente la balanza de pagos mexicana sufrió un rápido deterioro por el súbito incremento de las importaciones y la reducción de las exportaciones. Sólo pocos años más tarde, el deterioro de las transacciones con el exterior llevó al secretario de Hacienda Ramón Beteta a implantar una política proteccionista, con lo que se inició oficialmente la política de sustitución de importaciones que perduró por varios decenios, pero no evitó una nueva depreciación del peso en 1948. La política proteccionista habría de tener repercusiones de largo plazo en el modelo de desarrollo del país durante los siguientes 35 años.

El conflicto bélico en Corea a mediados de 1950 trajo consigo una situación similar para México a la experimentada durante la segunda Guerra Mundial, pero de menor duración. Inmediatamente se incrementaron la demanda de bienes nacionales y la entrada de capitales de corto plazo. Las autoridades hacendarias intentaron absorber liquidez, pero el aumento de las reservas internacionales hizo crecer la oferta monetaria 38% en 1950. Los precios aumentaron: medida de julio de 1950 a julio de 1951, la inflación fue de 29%, lo que sobrevaluó gravemente el tipo de cambio. Aun cuando aquélla se redujo inmediatamente, esa sobrevaluación del peso provocó, poco después, la devaluación de 1954, que por cierto se hizo de manera magistral y con efectos muy positivos para el país. El secretario de Hacienda Antonio Carrillo Flores decretó la devaluación del peso cuando aún se contaba con reservas internacionales en el Banco de México. Ésa ha sido la única vez, en el largo periodo del régimen de tipo de cambio fijo, en que se logró llevar a cabo la devaluación del peso de un nivel a otro sin tener que dejarlo flotar hasta que encontrara su nivel de equilibrio. En 1954, pasó de 8.65 a 12.50 pesos por dólar.

La economía mexicana experimentó un fuerte crecimiento (6.2% en promedio anual) durante la década de los años cincuenta y hasta 1962, a pesar de las fluctuaciones externas que asolaron la balanza de pagos. El proceso fue más balanceado de lo que tradicionalmente había sido. La agricultura creció 4.4% al año entre 1950 y 1962, en medio de precios internacionales relativamente estables pero a la baja en términos reales al compararlos con los precios de los demás sectores. El gobierno siguió una política de precios agrícolas bajos, con el fin de abaratar el costo de la vida y por tanto mantener los salarios bajos para alentar los demás sectores, especialmente la industria. La expansión de la inversión privada y la construcción de infraestructura, dentro de una política de protección de la competencia externa, impulsó la industria manufacturera que creció a una tasa de 7% en promedio al año durante el periodo. Otros sectores que crecieron más que el promedio fueron la industria petrolera (7.8%) y la eléctrica (9.1%), la primera totalmente en manos gubernamentales y la segunda sólo en forma parcial, reflejo de la política de estímulo a la industrialización que prevalecía entonces pues se requería cada vez más energía. Los sectores que tuvieron una participación más bien pobre fueron el pecuario y la minería; esta última resintió la debilidad de la demanda externa que tradicionalmente la había estimulado.

El producto por habitante también mejoró muy rápidamente (3% al año), a pesar del alto crecimiento de la población (3.1% anual) que entonces experimentaba el país, por la considerable reducción de la tasa de mortalidad infantil debida a la introducción de amplios controles sanitarios. México ocupaba uno de los primeros lugares de crecimiento per cápita en todo el mundo. Dado que la fuerza laboral estaba aumentando menos que la población, el producto promedio por trabajador aumentaba aún más, marcando uno de los periodos de mayor bonanza en la historia contemporánea del país.

Durante los años treinta, cuarenta y parte de los cincuenta el gobierno desempeñó, en lo económico, un doble papel. Por un lado, la política de fomento económico fue muy vigorosa y se enfocó fundamentalmente a la inversión en infraestructura básica, financiada en su mayor parte con recursos fiscales y sólo de manera marginal mediante endeudamiento con el sistema bancario privado. El acceso al endeudamiento externo fue limitado pero importante, y provino esencialmente del Eximbank de los Estados Unidos y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, antecesor del Banco Mundial. Nacional Financiera fungió entonces como intermediaria en estas operaciones que financiaron proyectos de energía, de la red ferroviaria, del hierro y acero, entre otros (Marichal, 2003). Por otro lado, la política económica compensó los choques externos con el fin de mantener altos niveles de actividad económica y de empleo. Sin embargo, y en fuerte contraste con lo que sostiene la historiografía tradicional, el gobierno siempre tuvo en mente la importancia de no sobrepasarse en sus gastos. Los niveles de los déficit fiscales, cuando los hubo, fueron más bien pequeños e incluso se revirtieron en años posteriores con superávit fiscales. No se puede hablar de déficit fiscales permanentes como los que se han tenido a partir de la segunda mitad de los años sesenta hasta épocas muy recientes.

El éxito económico de los años cincuenta se debió a que la inversión total aumentó muy rápidamente (7% en promedio) y por encima de lo que creció el producto nacional. El comportamiento de la inversión pública fue más lento que el de la privada (aquélla creció 5.7% en promedio anual), pero la nueva infraestructura sirvió de base para el crecimiento económico de los años sesenta. Mientras tanto, la inversión privada aumentó significativamente durante el periodo 1950-1957 (17.8% al año), pero a partir de entonces, con excepción de 1960, se contrajo hasta 1962, cuando cayó a 4.2% en promedio anual.

Un factor central que explica el dinamismo de la inversión privada fue contar con tranquilidad sindical y un mercado cautivo. Un valor entendido era que mientras los empresarios se dedicaran a elevar la producción y la productividad, el gobierno mantendría el control de los sindicatos. De hecho, no dudó en reprimir los movimientos de maestros y ferrocarrileros independientes hacia el final de los cincuenta, a cambio de otorgar cada vez mayores privilegios y prestaciones a los sindicatos afines al gobierno. Por otra parte, el establecimiento de un amplio sistema de protección a la industria nacional a partir de 1947, enfocado principalmente a la producción de bienes de consumo, redujo la competencia externa de forma significativa. Este sistema, basado en cuotas de importación, se refinó y acentuó a lo largo de los años cincuenta. Las organizaciones empresariales, como la Concamin y la Canacintra, participaron activamente en el diseño e implementación de la política. Para aprovechar la política proteccionista, los empresarios requerían plena disponibilidad de fondos y acceso a las materias primas, así como bienes de capital necesarios para producir o “ensamblar” dentro del país. Además, la Secretaría de Hacienda otorgó mayores estímulos fiscales para promover la reinversión de utilidades y, aunque se incrementó la progresividad del impuesto sobre la renta en 1954, se mantuvo y amplió la política de estimular la creación de nuevas empresas por medio de subsidios y exenciones fiscales y del creciente apoyo de Nacional Financiera. A este proceso, como explica claramente Gustavo del Ángel (2010), se sumó el desarrollo, todavía incipiente, del sistema financiero. Los recursos del sistema bancario, a precios corrientes, se triplicaron durante los años cincuenta, lo que muestra la creciente profundización financiera de la economía. La baja tasa de inflación permitió estimular aún más el ahorro de las personas mediante instrumentos de renta fija, y entre 1950 y 1962, 92% de la inversión privada provino de empresarios nacionales. La productividad de la mano de obra creció 3% en promedio anual, lo que parcialmente aumentó los salarios reales (2.2% cada año entre 1949 y 1960), en parte estimulados también por el activismo sindical de carácter oficial.

Si bien la inversión pública en obras de riego no fue significativa en los años cincuenta, se recogieron los frutos de la inversión previa. Al principio el desempeño de la agricultura fue muy importante, pues el sector privado aprovechó las externalidades y el aumento de la superficie cultivada, así como la introducción de maquinaria y nueva tecnología. Sin embargo, a partir de 1957 la caída de los precios internacionales del algodón y otros factores redujeron sensiblemente el desempeño de la agricultura, lo que a su vez disminuyó la captación de divisas y casi provocó una devaluación.

La lenta desaceleración que ocurrió a partir de 1957 coincidió con un déficit comercial creciente que, desde 1958, se volvió crónico. Se empezaba a experimentar un problema de incapacidad para producir suficientes exportaciones para pagar las importaciones que requería el aparato productivo. La minería tradicional ya no aportaba las divisas necesarias, mientras que los precios decrecientes de las exportaciones agropecuarias reducían los ingresos de dólares. Al no poder aumentar las exportaciones, el financiamiento del déficit externo provino del turismo, de transacciones fronterizas, de las remesas de los braceros y, especialmente, de la inversión extranjera y del endeudamiento público. Era necesario que la concurrencia de ahorro externo complementara al ahorro interno, pues la economía ya no era capaz de generar suficientes divisas para adquirir los bienes intermedios y la maquinaria necesarios para el aparato productivo. A comienzos de los años sesenta se percibía una serie de problemas que ponía en cuestión la viabilidad de la economía en el largo plazo. Parecía que la locomotora del crecimiento comenzaba a mostrar signos de agotamiento, aunque su vigor todavía era muy notable.

2.3. Debilidad estructural y desarrollo estabilizador,

1962-1970

La economía mexicana disfrutó de uno de sus periodos de mayor éxito durante los años sesenta, que corresponde en buena parte al periodo del llamado “desarrollo estabilizador”. El PIB creció 7.1% anualmente entre 1963 y 1971, y el PIB por habitante aumentó 3.6% al año. Este proceso se aparejó con el rápido crecimiento urbano. En 1970, 48.6% de la población vivía en zonas urbanas. La migración a las ciudades reforzó la ya alta tasa de crecimiento poblacional, que durante la década alcanzó 3.4%. Por ejemplo, la ciudad de México pasó de 5.2 millones de habitantes en 1960 a 8.9 millones en 1970, y Guadalajara y Monterrey registraron tasas de crecimiento similares. Lamentablemente, la agricultura y la industria extractiva se rezagaron hasta casi su paralización. La agricultura perdió casi 25% de su importancia relativa en el PIB en sólo 10 años, mientras que la minería perdió 40%. Había una fuerte transformación estructural hacia los sectores industrial y de servicios.

Así, los sectores urbanos y modernos registraron un dinamismo notable. La infraestructura básica, especialmente la eléctrica, tuvo un intenso crecimiento (14% anual). La construcción creció 8% al año y la industria de transformación 9.3%, con una diversidad creciente en nuevas ramas y subsectores. El sector industrial contribuyó con casi 40% del crecimiento del producto. La formación bruta de capital creció 10.3% al año entre 1963 y 1970, por lo que la relación capital-trabajo aumentó 7% y la productividad 5% al año, lo cual se reflejó en mejores salarios reales que beneficiaron fundamentalmente a los trabajadores industriales. Por último, los servicios públicos tuvieron un crecimiento de 8.5%, sobre todo los relacionados con educación y servicios médicos. Los niños y jóvenes en el sistema educativo nacional pasaron de 6.9 millones en 1962 a 11.9 millones en 1971. Por su parte, el sistema de salud (IMSS e ISSSTE principalmente) incrementó la población derechohabiente de 4.8 millones en 1962 a 13.2 millones en 1971. La clase media se estaba expandiendo, la pobreza estaba a la baja y mejoraba la distribución del ingreso. Había también un gran avance social (Székely, 2005).

La estabilidad de precios durante los años sesenta fue notable: 2.3% de inflación promedio anual, a pesar de que los déficit fiscales registrados en los años sesenta fueron superiores a los observados en los cuarenta y cincuenta (Cárdenas, 2008). La inflación fue baja por dos razones: primera, el financiamiento al gobierno otorgado por el sistema financiero pasó de 12% en 1963 a casi 25% en 1970, lo que evitó mayor impresión de dinero para financiar el déficit público. Segunda, el país tuvo la suerte de no experimentar crisis externas que alteraran fuertemente la balanza de pagos, como ocurrió durante la segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Reynoso (1989), aproximadamente 90% de la estabilidad en el periodo del “desarrollo estabilizador” (1955-1971), comparado con el periodo anterior de crecimiento con inflación (1942-1954), se debió a condiciones externas de estabilidad, y sólo el 10% restante fue resultado de un buen manejo de la política económica. Es decir, la “disciplina fiscal” es una condición necesaria, mas no suficiente, para mantener la estabilidad de precios y cambiaria en el país. Las fluctuaciones externas normalmente resultan nefastas para la estabilidad interna.

El sector privado, en particular la Concamin y cada vez más la Canacintra, presionaron al gobierno para recibir protección adicional a la arancelaria por medio de las leyes y reglamentos de mexicanización, que lograron establecer barreras a la entrada de inversionistas extranjeros. Este proceso tuvo su primera manifestación al nacionalizarse la industria eléctrica en 1960, mientras que el sector financiero fue mexicanizado en 1966. En el caso de la petroquímica secundaria, el capital extranjero máximo era de 40%. Finalmente, en 1970 el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) decidió favorecer la “mexicanización” en ramas industriales de importancia, como la siderurgia, el cemento, el vidrio, la celulosa, los fertilizantes y el aluminio, de tal suerte que al menos 51% del capital de las empresas debía estar en manos nacionales. El gobierno invirtió directamente en hierro, acero y en parte en azufre.

Esta política proteccionista era la consecuencia lógica de una doble convicción compartida entre funcionarios (“técnicos”) gubernamentales y muchos líderes empresariales. Se consideraba necesario reducir la dependencia del exterior para paliar los impactos de los choques externos que generaban desequilibrios en la balanza de pagos, desempleo y aumento de precios mediante la devaluación del tipo de cambio. El desarrollo del país debía estar plenamente enfocado en el mercado interno. Ello significaba integrar de forma vertical todas las actividades productivas, de tal suerte que la sustitución de importaciones debía profundizarse hacia bienes intermedios y de capital.

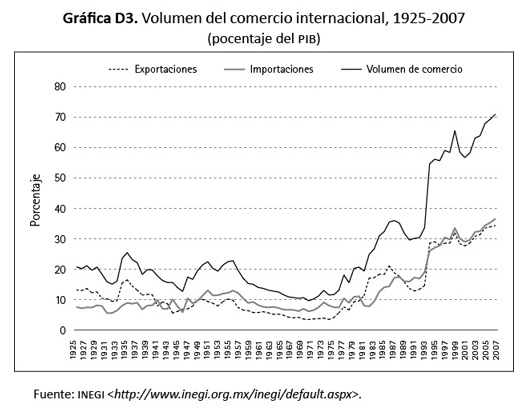

Como consecuencia, se redujo el sector externo en la economía. El valor del comercio exterior (importaciones más exportaciones) disminuyó de 25% del PIB en 1960 a 20% en 1970. La sustitución de importaciones se realizó en bienes intermedios y de capital: sustancias químicas, derivados del petróleo, caucho y plástico; abonos y fertilizantes; productos farmacéuticos, jabón, detergentes y cosméticos. Para entonces la mayor parte de los bienes de consumo ya estaban siendo provistos por empresas nacionales.

Para lograr el rápido crecimiento económico fue necesario contar con un sector financiero dinámico, que estimulara el ahorro y pudiera canalizar eficientemente los recursos a las actividades productivas. Su dinamismo se debió a la estabilidad del tipo de cambio y de los precios, aunada al alto grado de liquidez de los instrumentos de ahorro y a sus atractivos rendimientos libres de riesgo. El financiamiento se destinó cada vez más a apoyar proyectos de inversión y no sólo capital de trabajo. Al financiamiento interno se sumó el financiamiento externo de la banca comercial norteamericana hacia grandes grupos empresariales que se expandieron notablemente y que llegaron a constituir alrededor de 40% del endeudamiento externo del país durante los años sesenta (Marichal, 2003).

La economía mexicana vivía una etapa brillante de su historia reciente, aunque escondía una serie de rasgos que debilitaban su estructura y ponían en entredicho la viabilidad del crecimiento rápido y sostenido a largo plazo. Una primera debilidad era el aparato proteccionista, que se fue ampliando con el paso de los años, al tiempo que el gobierno alentaba y protegía sindicatos políticamente afines, muchas veces en detrimento de las mismas empresas. Sin duda el modelo tuvo éxito en los años cuarenta y cincuenta, pues permitió que el sector industrial creciera muy rápidamente, que desarrollara capacidades empresariales internas y que generara empleo bien remunerado. Pero al mismo tiempo, la protección a los sindicatos oficiales tendía a elevar los costos de producción e introducía un factor de incertidumbre pues, en algunas ocasiones, los aumentos salariales de ciertos grupos dependieron de factores políticos, como el caso de los ingenios y de los productores de caña. Ello hacía vulnerables a esas empresas que muchas veces terminaron en manos del gobierno al dejar de ser rentables por este tipo de factores. Es decir, el proteccionismo debe analizarse junto con la política laboral del gobierno mexicano.

Por otra parte, el proteccionismo estimuló la entrada de inversión extranjera y, presumiblemente, la transferencia de tecnología. Sin embargo, la política también reforzó la estructura de mercado oligopólica y promovió incentivos para que se establecieran empresas sin importar la calidad de sus productos. En 1960 el proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo no duradero y de algunos intermedios estaba totalmente concluido. El porcentaje importado para el total de la industria era de sólo 9.5%, aunque todavía no se había avanzado tanto en bienes de capital y otros intermedios. Las empresas “incipientes” ya habían tenido al menos un decenio de protección que les había permitido nacer, crecer y desarrollarse. Pero mantener el esquema de protección era inviable en el mediano plazo. La falta de competitividad implicaba que el crecimiento de la industria sólo podría provenir de la expansión del mercado interno, el cual por definición estaba limitado, sobre todo dada la mala distribución del ingreso. Esta limitante no se había hecho evidente antes, pues el mercado interno creció rápidamente durante los años sesenta.

Una segunda debilidad fue el deterioro del sector agropecuario a partir de 1959. La inversión federal destinada al fomento agropecuario disminuyó y la política de precios de garantía sesgó la producción hacia cultivos poco remunerativos pero necesarios para la alimentación de la población, especialmente maíz y trigo, mediante subsidios. Además, la reducción de los precios internacionales y la inseguridad en la tenencia de la tierra desestimuló la inversión en el campo. El deterioro del sector agrícola contrajo las exportaciones, lo que obligó al gobierno a recurrir a más créditos externos para completar las necesidades de divisas. Desde luego, la migración del campo a la ciudad se intensificó, engrosó los cinturones de miseria de las grandes ciudades y pauperizó a una proporción significativa de la población que se quedó en un campo descapitalizado. Ello profundizó aún más la brecha entre dos Méxicos que todavía no es posible cerrar.

La tercera fuente de debilidad fue la creciente distancia entre ahorro interno e inversión, que se tuvo que cubrir con ahorro externo (1.7% del PIB y casi 10% del ahorro total). En los años sesenta las posibilidades de la economía para bastarse a sí misma disminuyeron gradualmente para depender cada vez más del ahorro externo. Gracias a que la deuda pública externa apenas era de 813.3 millones de dólares en 1960, que equivalía a 6.1% del PIB, el país todavía contaba con amplia capacidad de endeudamiento. Para 1970, la deuda pública con el exterior llegó a 9.2% del producto. Algo semejante ocurrió con el sector privado. A este endeudamiento externo público se debe agregar el ahorro externo destinado al sector privado que complementaba las necesidades de divisas del país y de financiamiento de la inversión. En 1970, 45.6% de la deuda externa total de México correspondía al sector privado (Marichal, 2003). Déficit crónicos, en los ámbitos público y privado, y de las transacciones con el exterior, requerían ahorro del extranjero e implicaban aumentar la deuda del país. Las señales de alarma se encendieron conforme el endeudamiento fue creciendo, y la crisis explotó cuando los límites se habían alcanzado. Esto, en realidad, vino a ocurrir hasta mediados de los años setenta.

El de 1960 fue sin duda un decenio con elevado crecimiento económico, estabilidad de precios y del tipo de cambio, y con avance social en muchos sentidos. Pero para finales del decenio ya era evidente que había problemas que, de continuar, se volverían estructurales. El mismo secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, afirmó al término de su gestión en 1969 que era indispensable aumentar las exportaciones, admitir más inversión extranjera, cuidar los precios y la calidad de los productos mexicanos proveídos por empresas protegidas, atenuar la ineficiencia del minifundio y aumentar los ingresos públicos “para no romper el equilibrio externo y caer de nuevo en el ciclo inflación-devaluación” (Ortiz Mena, 1969: 400-401). Pero precisamente por no haber hecho las reformas necesarias, el monto de la deuda externa se fue acumulando hasta que, en 1970, su servicio requería 26% de los ingresos por exportación y equivalía a 2.4% del PIB. Años más tarde, lo que el país dejaba de invertir para pagar el servicio de la deuda llegó a sumas exorbitantes. Parecía que el camino de rápido crecimiento económico llegaba a su fin, o por lo menos, a enfrentar dificultades que no podían soslayarse y que tendrían que ser resueltas de una u otra manera.

2.4. En busca de un nuevo modelo

y el crecimiento insostenible, 1970-1981

El “desarrollo estabilizador” llegó a su fin en 1970. Ese año, el último del gobierno de Díaz Ordaz, el PIB creció 6.9%, y a 3.5% por habitante. La inflación aumentó 6%, más del doble que el año anterior, mientras que los salarios reales aumentaron 4.9% desde 1968. Por su parte, el déficit del sector público casi se duplicó en 1970, 3.8% del PIB comparado con 2.2% del año anterior. La expansión económica y la gradual sobrevaluación del peso aumentaron las importaciones, al tiempo que las exportaciones se contrajeron, por lo que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de 2.2 a 3% del producto. Había muestras claras de desequilibrio macroeconómico.

La política económica del primer año del gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) fue sumamente cautelosa y de hecho contraccionista en su diseño, al disminuir la inversión pública. La posición del sector privado continuó siendo optimista, al grado que su inversión creció 8.9% en términos reales. Para mediados de 1971 era evidente que se había entrado en una recesión más profunda que la que se había planeado, lo que preocupaba al gobierno. Aunado a ello, Estados Unidos depreció el dólar tras la caída del sistema de tipos de cambio fijos basados en el oro y el dólar de Bretton Woods, lo que daba la oportunidad política para que México también dejara flotar el peso y corrigiera los desequilibrios macroeconómicos ya presentes. Pero esa medida no fue adoptada por temor a destapar presiones inflacionarias. La contracción económica fue relativamente severa pues el PIB registró en 1971 el crecimiento más bajo desde 1959, 4.2%, y sólo 0.8% en términos per cápita. Se rompía la larga tendencia de crecimiento de los últimos 10 años.

La reducción del producto revivió viejos temores de descontento social, los cuales estaban a flor de piel por los sucesos sangrientos de 1968 y del 10 de junio de 1971, cuando el gobierno reprimió movimientos estudiantiles. Las causas de los movimientos estudiantiles, motivo de debate en la actualidad, ya fueran políticas o económicas, evidenciaban que el sistema no estaba satisfaciendo las necesidades de al menos una parte de la población. Por tanto, el gobierno no podía darse el lujo de mantener una economía aletargada, por lo que no tenía más opción que crecer, y cuanto más pronto mejor. Las diferencias con su secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin, llevaron al presidente Echeverría a destituirlo y a “manejar las finanzas desde Los Pinos”. Fue su rompimiento con una parte importante de la burocracia tradicional del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, el que inició una ruptura que alcanzaría grandes proporciones un decenio después.

Conforme se conocieron los magros resultados de 1971 apareció un ambiente generalizado de urgencia por aumentar el gasto público y revitalizar la economía. El gobierno comenzó apresuradamente un programa de inversiones, muchas veces en proyectos no prioritarios pero que estaban listos para ejecutarse, con lo cual rompió el control presupuestal. El auge del gasto empezó en marzo de 1972, cuando ya el nivel de actividad económica estaba llegando a una situación normal, y el déficit explotó para llegar a 4.9% del PIB ese año, la cifra más alta desde la Revolución mexicana. El Banco de México, claramente al servicio del Ejecutivo, imprimió dinero para financiar el gasto del gobierno y en consecuencia el PIB aumentó de manera significativa, alcanzando un nivel de 8.5%, y 5% en términos per cápita. El ciclo expansivo había empezado.

A fines de 1972 estaba claro que se necesitaba un aumento de los ingresos fiscales, pues se estaba desbordando el déficit; se promovió entonces una reforma fiscal que eliminaba el anonimato de los valores y acumulaba los ingresos del capital a los del trabajo. Pero al igual que el intento anterior de 1964, la reforma fue abortada en el último minuto, aparentemente por la oposición del sector privado.

El comportamiento de la economía en 1973 fue muy acelerado (8.4%) debido a la expansión del gasto del sector público, especialmente en inversión. Por su parte, el sector privado mantuvo una actitud expectante ante el estancamiento de 1971 y por el creciente conflicto entre el sector privado y el gobierno por las tendencias de izquierda que estaba siguiendo el Ejecutivo. En el interior del gobierno también se evidenciaba cierta ruptura. No todos estaban de acuerdo con la política gubernamental, pero no era posible emitir opiniones discordantes, al menos en público. En el informe de gobierno de 1973 el distanciamiento ya era muy claro y llegó a manifestarse en una serie de expropiaciones importantes, como la de Tabacalera Mexicana. La expansión gubernamental deterioró aún más el balance fiscal (6.9% del PIB) y de la cuenta corriente (2.4%). Aunado a ello, el aumento del precio del petróleo provocado por el embargo petrolero árabe aceleró la inflación internacional, que en parte fue trasladada al país, la que se sumó a la de mayor cuantía que se originaba desde dentro.

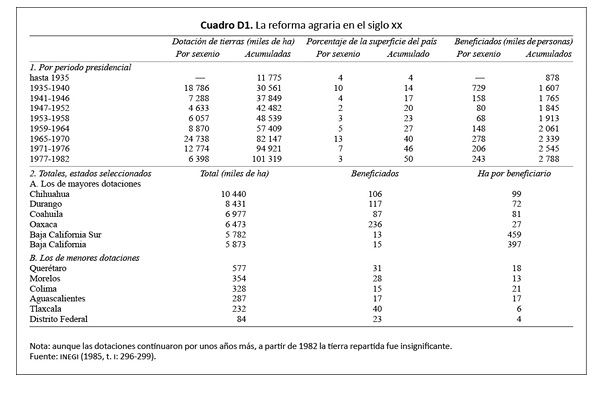

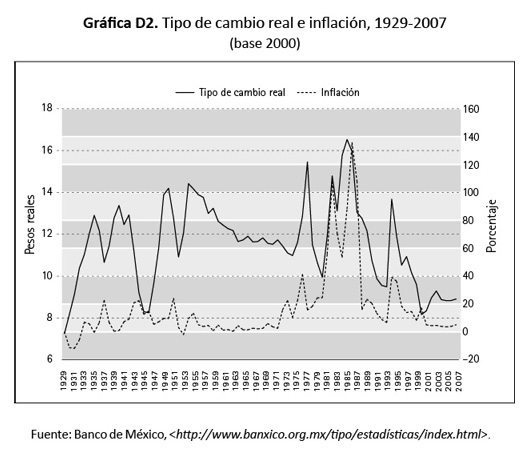

Durante los dos años siguientes la situación empeoró. El PIB disminuyó su tasa de crecimiento y el déficit en cuenta corriente aumentó. El endeudamiento público con el exterior creció en más del doble entre 1971 y 1975, de 9 220 a 22 710 millones de dólares. En este último año, la corriente neta de recursos provenientes del extranjero financiaba 26% de la inversión fija, equivalía a 61% de los ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, significaba 17% del gasto público total y 55% del déficit del sector público. La inflación acumulada entre 1970 y 1975 llegó a 76% y la sobrevaluación del peso era de más de 50% (véase la gráfica D2). El servicio de la deuda también se incrementaba e imponía mayores restricciones al futuro crecimiento del país. El desequilibrio era enorme y el público percibía que, tarde o temprano, llegaría una crisis cambiaria. De hecho, las fugas de capitales comenzaron en 1973. Ya era evidente que mantener la política económica como hasta entonces resultaba inviable. Lo que quizá no estaba tan claro era que el mismo modelo de crecimiento, con los vicios y problemas subyacentes y que ya eran notorios para muchos, había llegado a su límite.

Mientras tanto, el proceso de deterioro macroeconómico debía tener un final. Ocurrió el 1 de septiembre de 1976 cuando el tipo de cambio, que había estado fijo desde 1954, fue devaluado 59%. No había otra alternativa. No quedaban reservas internacionales, había una inflación de 22% y la deuda externa del país había llegado a casi 30 000 millones de dólares. La devaluación trajo como consecuencia mayor inflación y efectos depresivos importantes, lo que se agravó por el clima de confrontación entre el presidente Echeverría y el sector privado. El gobierno no estaba preparado para aceptar una recesión ni el desgaste político de la devaluación. Por ello, decretó inmediatamente un aumento salarial de emergencia de 23%, lo cual envió el mensaje a los mercados de que no había intenciones reales de estabilización. Había incertidumbre en los mercados financieros y dolarización de los depósitos bancarios. Para diciembre de 1976, alrededor de 70% de los nuevos depósitos en la banca eran en dólares. El PIB sólo creció 4.2% en 1976 y las perspectivas para 1977 eran poco alentadoras. A regañadientes, el gobierno de Echeverría llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía, en medio de rumores de un golpe de Estado.

En esta coyuntura económica y política, el presidente José López Portillo (1976-1982) tomó posesión. Su discurso inaugural buscó la reconciliación y la construcción de confianza se inició con el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, en 1977 el PIB sólo creció 3.4%, casi al mismo ritmo que la población. El programa de estabilización fue completamente ortodoxo y comenzó a dar resultados hacia el final del año.

El anuncio del descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo a principios de 1978 en el sureste del país cambió el curso de la política económica. Pero más importante aún, el descubrimiento del yacimiento de Cantarell y el aumento sostenido de los precios del petróleo eliminaron del debate público el cuestionamiento de los factores que habían causado la crisis. En realidad, el petróleo ocultó, y nadie quería ver, las debilidades de la estructura económica de México y los problemas que debían resolverse para sostener un alto crecimiento económico en un futuro previsible. Con el tiempo se ha demostrado que fue a partir de entonces que comenzó el último periodo de rápido crecimiento económico que ha registrado la economía hasta ahora, facilitado únicamente por la riqueza petrolera que nadie anticipó y que por naturaleza es efímera. Entre 1977 y 1981 el PIB creció 7.8% en promedio anual, mientras que la inflación promedió 24%. El auge provino de una gran expansión de la inversión pública que estimuló la inversión privada en todas las ramas, especialmente en aquellas relacionadas con la industria petrolera, y de la enorme disponibilidad de fondos internacionales a tasas de interés reales negativas. La inversión pública aumentó 22% en promedio entre 1978 y 1981, mientras que la inversión privada lo hizo en 13%. Esta expansión tocó muchos sectores de la economía, como la agricultura, por medio del Sistema Alimentario Mexicano con el que se revirtió fuertemente la tendencia de descapitalización del campo, la infraestructura básica en comunicaciones y energía y, desde luego, el sector petrolero y todos los aledaños que requerían una enorme inversión para su desarrollo. El gobierno lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Industrial que pretendía impulsar al país a una nueva etapa de crecimiento de la industria pesada, semejante al que vivía Corea en aquellos años. El propósito era aprovechar los ingresos petroleros extraordinarios para colocar a México en un nivel superior de desarrollo que fuera sostenible en el largo plazo.

El impacto de la expansión económica en la disminución de la pobreza, no obstante los desequilibrios macroeconómicos, continuó a lo largo de este periodo (Székely, 2005). El porcentaje de la población en niveles de pobreza continuó reduciéndose, como lo había hecho en los 20 años anteriores, pero el número de pobres aumentó de 11.6 a 16.9 millones de personas entre 1968 y 1984 por la alta tasa de crecimiento de la población. Incluso la distribución de la riqueza mejoró al disminuir el índice de Gini de 0.540 a 0.425 en ese mismo periodo (Székely, 2005).

En esa primera parte del sexenio de López Portillo la inflación estuvo relativamente contenida por tres factores principales: el aumento de la oferta de alimentos, la apertura de la frontera a la importación de mercancías y la contención de precios y tarifas del sector público, como gasolinas y energía eléctrica, y otros subsidios al consumo. Los ingresos petroleros extraordinarios sirvieron sobre todo para pagar la expansión de Pemex, que incrementó la plataforma de extracción petrolera de uno a alrededor de tres millones de barriles diarios, en un periodo de sólo tres años. Este potencial de producción casi no ha aumentado de entonces a la fecha.

La euforia que causó el auge petrolero trajo consigo aumentos significativos en los gastos gubernamentales, que pasaron de 30.9% del PIB en 1978 a 40.6% en 1981. Por su parte, los ingresos públicos se mantuvieron prácticamente constantes en alrededor de 20% del PIB, por lo que el déficit aumentó a más del doble: de 6.7% del PIB en 1977 pasó a 14.6% en 1981. Además, la eficiencia con que se estaba ejerciendo el gasto público y la productividad de los proyectos eran bastante dudosas, sobre todo por la velocidad con que se estaban gastando los recursos. El financiamiento del déficit público fue posible por la emisión de dinero y por el endeudamiento externo con la banca comercial internacional. Los problemas no eran exclusivos del sector público. El sector privado también incurrió en excesos de gasto, verdadero dispendio que significó endeudamiento y debilitó su estructura financiera. De hecho, la deuda de la banca y del sector privado creció mucho más rápidamente que la del sector público, a una tasa promedio anual de 35%, para llegar a un saldo en 1980 de casi 17 000 millones de dólares. Pero para el año siguiente, debido a la fuga de capitales y por haber mantenido una política económica expansionista durante 1981, el gobierno se endeudó en casi 20000 millones de dólares (un aumento de 56% en un solo año).

El haber mantenido un tipo de cambio prácticamente fijo provocó una creciente sobrevaluación de la moneda que, aunada a la apertura comercial que se había decretado temporalmente, agravó la posición de la balanza de pagos. Los ingresos del petróleo y del endeudamiento externo servían para importar bienes que se producían en el país, lo cual afectaba a la industria nacional por la llamada “enfermedad holandesa”.[7] Además, una parte importante de estas importaciones eran de bienes de consumo, lo que contrariaba el propósito del Plan Nacional de Desarrollo Industrial que buscaba dirigir en su mayoría los ingresos petroleros extraordinarios a la importación de bienes de capital. El producto crecía porque la demanda agregada era muy vigorosa y cualquier ineficiencia no se percibía con facilidad. La economía se había petrolizado. Alrededor de 75% de las exportaciones eran petroleras y 38% de los ingresos fiscales provenían del petróleo. La percepción generalizada era que el precio del petróleo continuaría creciendo indefinidamente. Toda la política económica del gobierno de López Portillo estuvo basada en este supuesto que resultó equivocado. Y sobrevino el colapso.

3. La crisis de 1982 y sus consecuencias

económicas y políticas, 1982-1987

Todavía a finales de 1980 la economía mostraba signos de relativa estabilidad. Por un lado, estaba creciendo como nunca antes lo había hecho. Ello generaba un ambiente de bonanza, de abundancia. Pero a principios de 1981 se desbocó la expansión de los años previos y el gasto público aumentó cada vez más rápido, todavía sin que hubiera una conciencia plena del problema que había originado la crisis y las debilidades de la estructura económica. El principio de la crisis se puede situar a fines de mayo de 1981, cuando el precio internacional del petróleo se redujo ligeramente, lo cual coincidió con el ciclo político que definiría al candidato del PRI a la presidencia y, por ende, al nuevo presidente de la República. La combinación de ambos factores tuvo un efecto dramático. Por un lado, el auge petrolero parecía que se acercaba a su término. Por otro, el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, en su carrera a la candidatura, parece haber relajado los controles del gasto público, alimentando el déficit fiscal a niveles nunca antes vistos. Aunado a todo esto, las profundas diferencias de opinión en el gabinete económico dificultaban la toma de decisiones y frecuentemente llevaban a políticas contradictorias. En este contexto llegó el verano de 1981, donde muchos analistas han ubicado el punto de inicio de la vorágine que llevó a la crisis de la deuda y a la nacionalización de la banca. Tras la crisis resultó evidente que las reformas estructurales no podían esperar más. Era imposible mantener una alta tasa de crecimiento con la estructura económica vigente.

3.1. Los orígenes de la crisis de 1982

La reducción del precio del petróleo mandó una señal a los mercados internacionales. Si bien esta disminución fue más bien pequeña (alrededor de 10%), marcaba el fin de una larga época de expansión. A raíz de ello ocurrió una grave disputa dentro del gabinete económico que culminó con el despido del director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, por reducir los precios del petróleo mexicano de exportación, y con la decisión de no depreciar el peso en medio de un deterioro creciente de la balanza de pagos. La respuesta del gobierno fue disminuir la presión sobre la balanza de pagos mediante la restricción a las importaciones de bienes suntuarios y disminuir el gasto público, lo cual no ocurrió. El sector privado percibió la irracionalidad de la medida de no disminuir los precios del petróleo y perder clientes y exportaciones. Era evidente que la continuación de la expansión económica estaba en entredicho y la gente comenzó a temer acciones devaluatorias. Para sostener la expansión del gasto público, el gobierno aumentó el endeudamiento externo con la expectativa de que los precios del petróleo se recuperarían en poco tiempo, no obstante el aumento de las tasas de interés internacionales provocado por la política antiinflacionaria del gobierno norteamericano. Además, la banca internacional reconoció que las condiciones financieras se habían modificado dando lugar a menor disponibilidad de fondos para prestar. Cada vez más, mostraron su reticencia a renovar automáticamente los créditos y su deseo de transformarlos de largo a corto plazo (Espinosa y Cárdenas, 2010).

Al mismo tiempo, hubo información contradictoria en el gabinete económico respecto al monto del déficit público, por motivos políticos, lo que dificultó la toma de decisiones. Las diferencias de las cifras que se le presentaban al presidente eran muy amplias y finalmente la decisión que tomó el presidente López Portillo reflejó su creencia de que el déficit menor era el correcto. En ese ambiente, el gobierno continuó su política expansiva, de tal suerte que el gasto público aumentó 25.7% en términos reales en 1981, y el déficit fiscal llegó a más de 14% del PIB. Mientras tanto, el enorme déficit en la balanza de pagos (12 544 millones de dólares) fue financiado por deuda externa (se contrataron créditos de corto plazo por 10 800 millones de dólares), que también financió la fuga de capitales.

La presión continuó hasta que, a regañadientes, el presidente López Portillo se vio obligado a devaluar el peso el 17 de febrero de 1982, de 26.91 a 47 pesos por dólar. Sin embargo la devaluación no funcionó pues el gobierno decretó un aumento a los salarios de 10, 20 y 30% apenas unas semanas después. Ésta fue, probablemente, la última oportunidad en que la crisis pudo ser evitada. Pero no había voluntad política para detener el gasto. Era el último año del sexenio y no se querían dejar obras inconclusas, por lo que las expectativas devaluatorias continuaron. De hecho, la sobrevaluación del tipo de cambió no había cesado a pesar de la devaluación. Ésta y los aumentos salariales dispararon los precios hacia arriba. El 20 de abril se intentó un plan de estabilización mucho más drástico que el anterior, pero no pudo ponerse en práctica por la inercia del gasto del sector público. Las presiones sobre la balanza de pagos continuaron y el gobierno tuvo que seguir endeudándose para financiar las importaciones y los gastos por el servicio de la deuda hasta que la banca internacional, después de haber otorgado un crédito de 2 500 millones de dólares al gobierno mexicano a fines de junio, cerró su crédito a México e incluso canceló líneas de crédito ya otorgadas, en forma repentina, inesperada y completa. Para fines de julio, las reservas del Banco de México prácticamente se agotaron y la respuesta fue, por primera vez en la historia del país, establecer un control de cambios. A partir de entonces se experimentaron diversos mecanismos cambiarios para racionar el uso de las divisas. Se estableció un sistema “dual”[8] y unos días más tarde, por la escasez de dólares, el gobierno decidió no pagar los depósitos en moneda extranjera (“mexdólares”) en dólares reales, sino en moneda nacional a un tipo de cambio fijo de 69.50 pesos por dólar, lo cual provocó un enorme descontento entre la comunidad ahorradora y creciente desconfianza hacia el gobierno. Finalmente, el 20 de agosto de 1982, el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, destapó en Nueva York la crisis de la deuda, no sólo de México sino de toda América Latina. México no tenía los recursos para pagar. El país tuvo que cubrir en 1982 alrededor de 14 000 millones de dólares sólo de intereses, que equivalían a casi la mitad de todas las exportaciones de bienes y servicios del país en ese año. Como último recurso, el gobierno mexicano gestionó, en esos días de agosto, la venta anticipada de petróleo por mil millones de dólares, en condiciones sumamente gravosas para el país. No había dólares en la reserva, a pesar de las medidas adoptadas hasta entonces. El país estaba al borde de la quiebra.

3.2. La nacionalización de la banca

El momento culminante de la crisis ocurrió unos días más tarde, el 1 de septiembre, cuando el presidente López Portillo intentó modificar el rumbo de los acontecimientos. En absoluta reserva, el presidente decidió nacionalizar, o más bien expropiar, la banca comercial privada y decretar el control generalizado de cambios (una amplia colección de testimonios de la mayoría de los protagonistas que participaron en estos hechos se encuentra en Espinosa y Cárdenas, 2010). Fue una decisión que tomó el propio presidente de la República cuando, al escribir su informe y según cuenta en sus memorias, recibió la noticia de su secretario de Patrimonio de que el monto que “habían sacado” los mexicanos, en buena parte estimulados por los banqueros, llegaba a cerca de 60 000 millones de dólares. Aunque ese monto no era el correcto, sino acaso unos 23 000 millones, el presidente decidió expropiar la banca privada mexicana. Por su parte, el control de cambios era indispensable por el agotamiento de las reservas internacionales del banco central. La crisis de la deuda externa, el maltrato que sufrieron las autoridades mexicanas en Washington al negociar la venta anticipada de petróleo, la ingobernabilidad que se aproximaba dada la situación de las reservas internacionales, parecen haber llevado al Ejecutivo a tomar esa decisión tan grave. La noticia le fue comunicada al presidente electo Miguel de la Madrid la noche anterior al informe, y su reacción fue muy negativa. El director del Banco de México, Miguel Mancera, fue sustituido por Carlos Tello, a quien el presidente había encargado diseñar la estrategia para expropiar los bancos desde febrero de ese año, en caso de que decidiera hacerlo.