C. DE LAS REFORMAS LIBERALES

A LA GRAN DEPRESIÓN, 1856-1929

SANDRA KUNTZ FICKER

El Colegio de México

Introducción

Como se ha visto hasta aquí, en la actualidad existe un animado debate acerca del desempeño de la economía mexicana en las décadas posteriores a la independencia. Aun cuando no se pueden identificar con precisión los momentos de recuperación y retroceso, los matices o las diferencias regionales, parece haber suficientes indicios de que el crecimiento acumulado fue escaso y que en todo caso no se reflejó en la construcción de infraestructura (puertos, caminos o la gran innovación de la época, los ferrocarriles) ni en la aparición de instituciones financieras o en el aumento del comercio exterior. En todo caso, para la década de 1850 la economía mexicana era a todas luces pequeña, fragmentada hacia adentro y cerrada hacia fuera; exhibía un amplio predominio del campo sobre la ciudad, un nivel bajo de mercantilización y, en parte por las mismas razones, una escasa especialización.

En este capítulo analizamos las condiciones que permitieron a la economía superar esta situación de estancamiento o franco rezago y emprender el complejo proceso de transición de una economía tradicional al crecimiento económico moderno. En la base de la recuperación económica y del tránsito a la economía moderna se encuentra una secuencia de cambios institucionales de corte liberal, que comenzó con las Leyes de Reforma (1856) y la Constitución de 1857 y continuó hasta finales del siglo. Gracias a estos cambios se movilizaron recursos que se mantenían inmóviles (como la tierra), se incorporaron a la actividad otros que permanecían ociosos (como los yacimientos minerales del norte), se mejoraron los derechos de propiedad (sobre la tierra y los recursos del subsuelo) y se eliminaron las trabas e impuestos a la circulación interior que impedían la formación de un mercado nacional (las alcabalas). Sin embargo, la puesta en práctica de estas medidas no fue ni inmediata ni lineal, lo cual en un primer momento acentuó el rezago respecto a otros países latinoamericanos de características similares y postergó el inicio de la recuperación económica hasta el último tercio del siglo XIX.

Una vez iniciado, es posible distinguir dos fases en este proceso: una primera, de recuperación y crecimiento por adición de recursos, resultante en buena medida de los cambios institucionales mencionados, y una segunda, en la que el crecimiento estuvo acompañado por transformaciones estructurales, como la industrialización y la urbanización, que son las que constituyen propiamente al moderno crecimiento económico, pues le permiten sostenerse en el tiempo y lo hacen, dentro de ciertos límites, irreversible. En el caso de México, en ausencia de un mercado nacional fuerte e integrado, y ante la falta de ahorro interno y el escaso desarrollo de mercados formales de capitales que pudieran apuntalar la inversión productiva en una escala superior, esta segunda fase sólo fue posible gracias a una mayor apertura e integración a la economía internacional, en la que encontró los capitales indispensables para la inversión y los mercados para sus productos. Tal solución era viable en virtud de que, desde mediados del siglo XIX, la economía internacional experimentaba un proceso de integración en el que participaban tanto mercancías como capitales, y en el cual los países más avanzados demandaban grandes cantidades de alimentos y materias primas y actuaban como exportadores de capital. De ahí que la transición de la economía mexicana se haya producido con la importante contribución del capital extranjero y en el marco de un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones.

Hasta hace poco tiempo, en la historiografía económica prevaleció una interpretación básicamente negativa de todo este proceso. Se consideraba que el modelo de crecimiento exportador generaba dependencia y distorsionaba las bases del desarrollo, pues la especialización en la producción de bienes primarios y su orientación externa impedían el despliegue de la industria y el desarrollo del mercado interno, lo cual se veía agravado por el origen foráneo de muchos de los capitales invertidos. Sin embargo, las investigaciones de Haber (1992, 2006) mostraron hace tiempo que la economía mexicana de hecho se industrializó en el marco de ese modelo, y este y otros autores (por ejemplo, Salvucci, 2006; Kuntz Ficker, 2007 y 2010b) han confirmado que el auge de las exportaciones, lejos de impedir el desarrollo de la economía mexicana, creó las condiciones para el cambio estructural, tanto en el terreno de la modernización económica (provisión de infraestructura y de servicios urbanos) como en el de la industrialización. En este sentido, puede hablarse de un modelo de crecimiento exportador con industrialización. De hecho, esta última sentó las bases para que, tras el derrumbe del sistema económico internacional —que imposibilitó la continuidad del desarrollo sustentado en las exportaciones— provocado por la crisis de 1929, la economía mexicana pudiera transitar a un nuevo modelo liderado por la industria a partir de la década de 1930.

Por estas razones, en este capítulo se sostiene que existió una clara continuidad entre las últimas décadas del siglo XIX (cuando se estableció el modelo de crecimiento, en cercana coincidencia con el régimen político llamado Porfiriato [1]) y la década de 1920. El fenómeno sociopolítico que conocemos como Revolución mexicana impuso perturbaciones coyunturales en la producción y distribución de bienes, pero no una ruptura radical en el patrón de desarrollo: el sector exportador siguió al frente del proceso de crecimiento, por cierto, en forma más unilateral que antes; el capital extranjero continuó ocupando un lugar importante en la economía y, una vez superado el caos en el mercado interno provocado durante la contienda armada, la industria siguió prosperando, dentro de ciertas limitaciones que no eran muy distintas a las del periodo anterior. En cambio, el marco institucional que normaba la actividad económica sí experimentó una ruptura trascendental, que sin embargo no se materializó de inmediato, sino en ritmos desiguales en el corto, mediano y largo plazos. Por ello, pese a su origen revolucionario, el cambio terminó siendo, como bien afirma Alan Knight (2010: 489), de carácter incremental.

Este capítulo se organiza de la siguiente forma. Luego de un apartado acerca de las tendencias generales de la economía entre 1856 y 1929, se divide en dos secciones principales. La primera analiza el largo tránsito que tuvo lugar desde una economía de antiguo régimen hasta una fundada en el crecimiento económico moderno, y que se inició en la segunda mitad del siglo XIX. Se ocupa del proceso de cambio institucional que preparó y acompañó esta transformación, en la cual destacan una primera fase de recuperación económica y otra de transición propiamente dicha. Aunque se concentra en los años de cambio más intenso, ofrece algunos indicadores de largo plazo que muestran los resultados fundamentales del proceso. La segunda parte se dedica al último tramo del periodo, que coincide aproximadamente con el primer tercio del siglo XX: estudia los alcances de la transformación económica y las debilidades del modelo de crecimiento, para adentrarse luego en el impacto de la Revolución sobre la economía y el desempeño de ésta hasta finales de los años veinte, destacando los aspectos de continuidad y ruptura respecto de la trayectoria anterior.

1. Las tendencias generales de la economía, 1856-1929

Al principio del periodo, la economía mexicana poseía muchos de los rasgos que caracterizan una economía de antiguo régimen: la población crecía muy lentamente, y la mayor parte vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura, en general fuera de la economía monetaria; la actividad productiva se encontraba sujeta a los ciclos de la naturaleza (las estaciones, el régimen de lluvias) y a fuentes de energía de origen natural, como los bosques, los animales y la fuerza humana, que por su índole limitaban la escala de la producción. Además, el arcaísmo de los transportes mantenía un estado de severa fragmentación de los mercados, que en los vastos territorios del norte resultaba ser un franco aislamiento, lo que a su vez desalentaba la especialización. La actividad monetaria se sostenía gracias a la minería, cuyo producto más importante, la plata, no sólo aportaba el principal medio de cambio en el mercado interno, sino también la divisa con la que México saldaba su déficit comercial y que constituía, además, el componente básico de sus exportaciones. No obstante su importancia, la minería acusaba también rasgos de estancamiento y creciente atraso tecnológico, y su despliegue se veía limitado por la falta de inversión. La actividad artesanal predominaba en pueblos y ciudades y era la principal abastecedora interna de calzado, ropa, herramientas para el trabajo agrícola y algunos insumos para la minería, como velas y soga. Junto a ella existía una modesta planta industrial, sobre todo de textiles de algodón, cuyo crecimiento era sofocado por la falta de crédito, la estrechez de los mercados y un marco institucional adverso y cambiante. En los puertos y las ciudades más importantes se desplegaba una significativa actividad comercial, en buena medida originada en las importaciones, muchas de ellas de tipo suntuario, que complementaban la oferta interior de bienes de consumo. Esa actividad era la principal ocupación de una clase empresarial pequeña pero pudiente que incursionaba también en la minería, la compra de tierras, el agio, los transportes internos o la acuñación de moneda. En términos generales, la economía exhibía un claro estancamiento, escasa especialización productiva y una limitada participación en el mercado internacional.

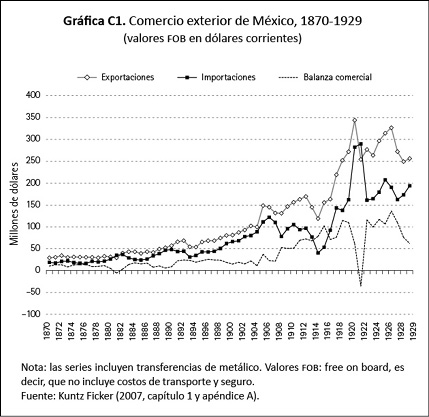

Si bien la información estadística para las primeras décadas de este periodo es muy escasa, existe consenso en que la economía mexicana se encontró postrada por las continuas guerras, por las deficiencias del marco jurídico y por la falta de inversión, tanto nacional como extranjera, hasta al menos el último tercio del siglo XIX, en franco rezago dentro del contexto latinoamericano. Los pocos indicadores disponibles así lo confirman: por ejemplo, según datos de Bulmer-Thomas (1998), al mediar el siglo las exportaciones mexicanas sumaban sólo 3.20 dólares per cápita, lo que colocaba a México en el lugar 15 en una muestra de 20 países latinoamericanos. El prolongado estancamiento con probables coyunturas depresivas explica que las pocas cifras disponibles para esos años se comparen desfavorablemente con las que se registraron al comenzar el siglo XIX. Es el caso de la acuñación de moneda, que promedió 22.6 millones de pesos entre 1801 y 1810, mientras que promedió apenas 16.5 millones entre 1856 y 1870. De hecho, sólo se acercó a los niveles de principios de siglo en 1871-1875, cuando ascendió a 21 millones de pesos como promedio anual. Es probable, sin embargo, que todas estas cifras estén afectadas en alguna medida por el subregistro y el contrabando. No obstante, tal percepción se confirma con el nivel extremadamente bajo del que arrancan las actividades económicas una vez que se empezó a llevar un registro más o menos regular de su desempeño. La evolución del comercio exterior, reconstruida a partir de 1870, es indicativa de esta situación (véase la gráfica C1).

Como veremos más adelante, al inicio del periodo el comercio con el exterior no sólo era muy modesto en sus dimensiones, sino que su composición revelaba la precariedad de una economía tradicional y poco diversificada. A partir del decenio de 1870 sus dos dimensiones empezaron a crecer a un ritmo sin precedentes, de manera que, pese al desempeño irregular de las décadas de 1910 y 1920, las exportaciones totales crecieron a una tasa media anual de 5%, y las importaciones de 4%, entre 1870 y 1929. Las exportaciones per cápita pasaron de 3.44 dólares en el decenio de 1870 a 20 dólares en el de 1920, y el comercio total de 6 a 34 dólares por habitante en los mismos años, lo que permitió a México converger en ese aspecto con otros países latinoamericanos. La expansión del comercio exterior lo llevó a adquirir un lugar decisivo en la actividad económica, como lo muestra su creciente participación en el producto interno bruto (PIB), que pasó de 14% en 1856 a 24% en 1900.

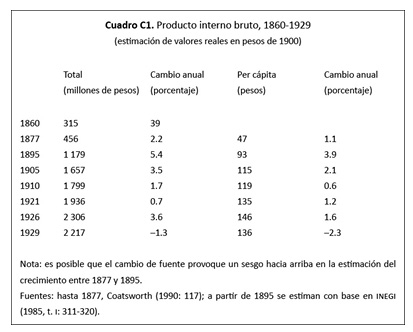

El comercio exterior es un indicador importante pero parcial del desempeño económico, y desafortunadamente es el único más o menos confiable de que se dispone para las primeras décadas de nuestro periodo. Un indicador más completo es el PIB, sobre el que tenemos algunas estimaciones aproximativas para el periodo anterior a 1895 y un recuento más regular —aunque todavía impreciso— a partir de entonces. El cuadro C1 ofrece esta información para años seleccionados.

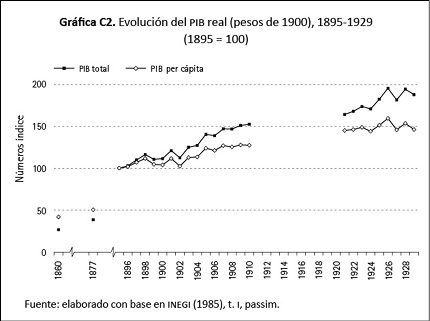

Al igual que en las cifras del comercio exterior, las estimaciones del PIB real parten de un nivel extremadamente bajo en 1860. En ambos casos debe tenerse en cuenta que a comienzos del periodo la economía mexicana se encontraba escasamente monetarizada, y una parte considerable de la actividad económica transcurría fuera de la esfera mercantil. Más de 80% de la población habitaba en el medio rural y se dedicaba a la agricultura, y sólo una pequeña porción de ella estaba vinculada a la producción para el mercado, sobre todo en el centro de México. Por tanto, el crecimiento inicial del PIB denota también la ampliación de la esfera de la economía que se registraba en las cuentas nacionales y un mejor recuento estadístico de las actividades económicas. En cualquier caso, el crecimiento se intensificó a fines de los años 1870 y continuó a un paso muy aceptable hasta 1905, lo cual se aprecia mejor cuando se atiende a las tasas per cápita. A partir de entonces, el proceso de crecimiento muestra desaceleraciones y altibajos que afectaron su continuidad, aunque, de acuerdo con las cifras, no cesó sino hasta el último trienio de los años veinte. Los datos disponibles permiten reconstruir a grandes rasgos la evolución del PIB entre 1860 y 1929, la cual se aprecia en la gráfica C2.

El comportamiento de los indicadores presentados en las gráficas C1 y C2 revela tanto las tendencias de largo plazo como las coyunturas de crisis por las que atravesó la economía mexicana. Las más graves tuvieron lugar en 1884-1885, 1891-1893, 1907, 1914-1916, 1921 y, por supuesto, la Gran Depresión que estalló a fines de 1929, de la que no nos toca ocuparnos aquí pero que aparece como el desenlace de un declive que en México empezó algunos años atrás. Casi todas las crisis tuvieron un componente externo, es decir, fueron causadas en parte por recesiones en la economía internacional, particularmente perceptible en las de 1891, 1907 y 1921. La gravedad de las crisis fue mayor a medida que la economía mexicana se encontraba más integrada a la internacional. En algunos casos el factor externo se combinó con fenómenos climáticos y crisis agrícolas que agudizaron y profundizaron los efectos de la depresión, como sucedió en 1891 y 1907. La caída que se observa en los años centrales de la década de 1910 (gráfica C1) tiene un origen distinto a las otras, pues fue causada fundamentalmente por el estado de guerra generalizada que vivía el país, aunque en parte contrarrestada, en el caso del sector externo, por el auge de la demanda internacional de productos estratégicos a consecuencia de la primera Guerra Mundial. En cualquier caso, la Revolución debió provocar una caída de varios puntos porcentuales en el ingreso nacional y una recuperación desigual en los distintos sectores de la actividad productiva.

Pese a los altibajos, las estimaciones sugieren que entre 1860 y 1926 la economía mexicana creció en términos reales a una tasa media anual de 3.1% (2% per cápita), un ritmo muy respetable para los estándares de la época y, sobre todo, en comparación con la trayectoria anterior. Las causas, la naturaleza y los alcances del crecimiento económico que México experimentó durante este periodo son el tema del presente capítulo.

2. De la recuperación al crecimiento económico moderno

2.1. Instituciones y economía en la era del liberalismo

Entre 1856 y 1929 tuvieron lugar dos secuencias de intenso cambio institucional, las cuales condicionaron el rumbo que seguiría la economía mexicana durante muchas décadas. La primera de ellas tiene que ver con las reformas liberales y apuntó a la creación de una esfera privada de la economía frente a las corporaciones de antiguo régimen, a la consolidación de libertades económicas y al perfeccionamiento de los derechos de propiedad. La segunda se asocia con el episodio dramático de la Revolución mexicana, y condujo a la creación de una esfera estatal de la actividad económica y de nuevos mecanismos para la intervención del Estado, así como a cambios en los derechos de propiedad, los derechos laborales y el lugar de la empresa privada, nacional y extranjera, en el proceso de crecimiento. Este apartado se ocupa de la primera de ellas.

El primer ciclo de cambio institucional que transformó el marco de condiciones jurídicas en que se desarrollaba la actividad económica se produjo entre 1856 y finales del siglo XIX. En términos formales, comenzó con la Ley de Desamortización de 1856 y la Constitución de 1857. No obstante, diversas circunstancias complicaron y retardaron la materialización de estos cambios en el marco legal, al menos hasta que los liberales retomaron el poder en forma definitiva con la restauración de la República (1867). A partir de entonces, la concreción de las nuevas reglas del juego se produjo en forma desigual y más o menos incompleta, dependiendo de la resistencia que en cada ámbito imponían las condiciones preexistentes. La fase liberalizadora en el terreno jurídico llegó a su fin en la década de 1890 pues, como se verá en su momento, en el primer decenio del siglo XX se introdujeron cambios legales que revertían algunas de las disposiciones liberales y anticipaban el giro institucional que produciría la Revolución mexicana.

El instrumento más importante del cambio institucional del orden liberal fue la Constitución de 1857, la cual contenía preceptos que buscaban incidir directamente en la economía. Prescribía la libertad de ocupación y prohibía la prestación de trabajos personales sin consentimiento del prestador. Eliminaba los fueros y los tribunales especiales en el ámbito económico, lo que despojaba a mineros y comerciantes de cualquier estatus jurídico especial. Establecía la inviolabilidad de la propiedad privada, salvo casos de expropiación por utilidad pública y previa indemnización; privaba a las corporaciones civiles o eclesiásticas de capacidad legal para adquirir o administrar bienes raíces, exceptuando “los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”, y prohibía la existencia de monopolios o estancos, con algunas excepciones como la acuñación de moneda. Asimismo, definía la esfera de acción de los distintos poderes, y la de la Federación respecto a los estados. Finalmente, en sus prevenciones generales decretaba la abolición de las alcabalas y aduanas interiores. Algunos de estos preceptos encontraron grandes dificultades para concretarse o simplemente no lo hicieron, como el de la prohibición del trabajo obligatorio, y otros vieron postergada su aplicación, como la abolición de las alcabalas. En el primer caso, el cambio en las reglas formales no fue capaz de vencer la dependencia de la trayectoria, [2] que encontraba sus raíces profundas en las instituciones coloniales, y la persistencia de aspectos coercitivos en las relaciones laborales obstaculizaron la formación de un mercado laboral libre y competitivo durante todo el periodo. En el segundo, fue la resistencia de los gobiernos estatales, originada en la fragmentación del poder que se produjo a resultas de la Independencia, lo que frenó durante varias décadas la aplicación de la ley. Con todo, la Constitución creó una esfera para la acción individual y la propiedad privada, amplió las libertades económicas y acotó considerablemente los monopolios y las prohibiciones. Al mismo tiempo, estableció los márgenes de actuación del Estado, que se habrían de ampliar y consolidar en los siguientes años.

Ciertos ámbitos de la economía concentraron en mayor medida los esfuerzos de cambio institucional. La estructura de la propiedad territorial fue radicalmente transformada como resultado de un conjunto de leyes, que fueron desde la de desamortización decretada en 1856 hasta las que se ocupaban de los terrenos baldíos, los deslindes y la colonización (1863, 1875, 1883 y 1894). Este conjunto de cambios cumplió parcialmente sus propósitos. La desamortización buscó individualizar las propiedades pertenecientes a las corporaciones civiles y eclesiásticas. Si bien en el caso de estas últimas la ley se aplicó en todos sus alcances, en lo que se refiere a las comunidades de indígenas y mestizos prevaleció una gran ambivalencia, de manera que ni se eliminó de tajo la propiedad comunal de los pueblos ni se le respetó plenamente. Muchas comunidades sobrevivieron, aunque con una creciente presión sobre recursos que escaseaban a medida que aumentaba su población; otras lo hicieron en fiera competencia con las haciendas por el agua y los bosques y expulsando a la población excedente; algunas más desaparecieron por obra del fraccionamiento y del despojo a manos de haciendas y compañías deslindadoras. Las leyes sobre baldíos apuntaban a privatizar los extensos terrenos de propiedad nacional, que se mantenían inexplotados y, secundariamente, a colonizar el territorio.

Por esta vía, una gran cantidad de tierras adquirió valor y fue privatizada en un proceso que, si bien favoreció la concentración de la propiedad, ciertamente contribuyó a transformar recursos ociosos en factores productivos. Aunque en muchos casos se perfeccionaron los derechos de propiedad, limitaciones en el aparato administrativo dejaron lugar a numerosos pleitos, despojos y márgenes de incertidumbre. Por su parte, el erario obtuvo un beneficio considerable: la venta de bienes eclesiásticos le produjo 23 millones de pesos, y la de terrenos públicos, 117 millones de pesos a lo largo de 30 años. La colonización, en cambio, fue un rotundo fracaso, pues aun cuando las leyes contemplaban subsidios y franquicias para los colonos y sus familias, México no resultaba un destino muy atractivo para los migrantes europeos, quienes preferían países más prósperos como Estados Unidos o Argentina, ni para los de Estados Unidos, que en su mayoría se movían dentro de su propio país en el marco de la expansión de la frontera demográfica hacia el oeste del territorio. Con todo, algunas colonias de inmigrantes se establecieron a lo largo del periodo, tanto de ingleses y franceses como, en mayor medida, de norteamericanos, y la zona más favorecida por los asentamientos fue el noroccidente del país.

Otro campo en el cual el cambio institucional imprimió modificaciones cruciales fue el de la minería, sector que hasta entonces se encontraba regido por las Ordenanzas promulgadas en 1783, modificadas desigualmente por leyes estatales a lo largo del siglo XIX. Ese ordenamiento no sólo era anacrónico, sino incompatible con la adopción de formas modernas de asociación empresarial y de adelantos tecnológicos. El Código Minero de 1884 reemplazó las ordenanzas coloniales y por primera vez hizo de la minería un asunto de competencia federal; además, contempló la sociedad accionaria como mecanismo para reunir capitales. Sin embargo, preservó el carácter imperfecto de la propiedad, pues ésta aparecía bajo la forma de una “concesión” que podía ser revocada o adjudicada a otra persona mediante el “denuncio” de no cumplirse ciertas condiciones, entre las que estaba la explotación continua (un requisito de por sí difícil de cumplir). Naturalmente, estas condiciones generaban inseguridad en la propiedad y desalentaban la inversión. Un nuevo código de 1892 amplió los derechos de propiedad, garantizando su continuidad —que podía llegar a ser “irrevocable y perpetua” con el solo pago anual de un impuesto federal— y suprimiendo el denuncio como mecanismo de adquisición. Además, introdujo la plena libertad de explotación y eliminó las restricciones en la extensión territorial de las propiedades.

Los dos ámbitos hasta aquí mencionados (propiedad inmueble y minería) fueron los que experimentaron la más dramática transformación como resultado directo del cambio institucional. Gracias a éste, vastos recursos que permanecían ociosos fueron incorporados a la actividad creadora de riqueza en tanto factores de producción. Probablemente el periodo que nos ocupa es en la historia de México el que más intensamente convirtió recursos naturales en factores productivos, y fue esta adición cuantitativa de recursos la primera causa de que recomenzara el crecimiento económico una vez que se alcanzaron condiciones mínimas de estabilidad política y social. Se calcula que la política de deslindes involucró un tercio del territorio nacional, aunque su incidencia regional fue muy variada: los deslindes alcanzaron enormes proporciones en los estados menos poblados, como Chihuahua, Baja California, Coahuila y Sonora, mientras que fueron mucho menores en estados de abundante población indígena, como Puebla y Oaxaca. Por lo que hace a la minería, un indicador del aumento en las inversiones lo proporciona el ingreso derivado del impuesto del timbre sobre pertenencias mineras, que pasó de 278 000 pesos en 1893-1894 a más de dos millones en 1909-1910. Estas inversiones se encuentran en el origen del impresionante crecimiento de la producción en los últimos lustros del siglo XIX, así como del establecimiento de una industria moderna de beneficio de metales.

Si bien muchos de estos cambios favorecieron la inversión y la activación de recursos que permanecían inutilizados, tuvieron efectos negativos en términos de la distribución de la riqueza. María Luna habla de un “orden liberal regresivo”:

La política económica desarrollada para modernizar la producción perdió su función redistributiva:[3] la legislación agraria favoreció la concentración de tierras [y] la ley minera permitió que pronto se duplicara la producción pero los fundos pasaron a ser propiedad de las grandes compañías extranjeras (Luna, 2006: 300).

Un tercer cambio institucional de gran trascendencia fue la abolición de las alcabalas. Aun cuando ésta se había previsto desde la Constitución de 1857, muchos estados opusieron una resistencia exitosa a la aplicación de esta medida hasta el último lustro del siglo, que se sustentaba tanto en la dependencia de algunos de ellos respecto de los ingresos alcabalatorios, como en la defensa de su autonomía financiera y su esfuerzo por contener la centralización fiscal. La importancia de la eliminación de las alcabalas radica en al menos tres aspectos: la culminación del esfuerzo de centralización hacendaria; el rediseño parcial del sistema fiscal, y, lo que es aún más significativo, la unificación del mercado nacional, que por primera vez podía atravesarse sin trabas ni contribuciones que entorpecieran la libertad de movimiento y de comercio garantizadas por la Constitución.

Progresivamente, el Estado federal amplió sus facultades y funciones. En 1884 fue autorizado para expedir códigos nacionales, lo cual hizo posible, entre otras cosas, la expedición del Código de Comercio, que fue complementado en 1888 con la incorporación de una ley que reglamentaba las sociedades por acciones y sustituido por un nuevo código en 1889. El campo de acción de la esfera federal se amplió hasta abarcar vías generales de comunicación, minería, aguas, patentes y marcas, ámbitos que fueron materia de leyes de alcance nacional y para los que se crearon agencias especializadas en el gobierno federal. Asimismo, apareció la estadística nacional como base de las políticas de desarrollo.

El alcance del cambio institucional y de su influencia efectiva sobre la realidad económica es aún materia de debate entre los historiadores económicos. En la interpretación más optimista, a cargo de Marcello Carmagnani, la progresiva instauración de un orden liberal, mucho más que un mero cambio en las leyes, representó la sustitución de un orden jerárquico y corporativo por otro de actores privados cuyos “derechos económicos” se encontraban garantizados, y que participaban libremente en la conformación de grupos de interés de carácter dinámico con capacidad para influir sobre las políticas públicas por medio del Congreso (Carmagnani, 1994: 33). Ello hizo posible una interacción permanente entre la economía pública y la privada, entre el Estado y el mercado, que impuso al primero la tarea de promover la economía y creó nuevos espacios de acción para la empresa privada. En una línea argumentativa compatible con ésta, Edward Beatty (2001) ha estudiado la relación entre “ley formal y comportamiento económico”, y sostiene que las políticas públicas del régimen liberal crearon incentivos que favorecieron el crecimiento económico. Por su parte, Paolo Riguzzi ha puesto en duda los alcances de esta transformación, en la medida en que el nuevo diseño institucional no siempre se materializó en la práctica, o lo hizo en medio de grandes limitaciones y distorsiones impuestas por las condiciones preexistentes (dependencia de la trayectoria), por la persistencia de instituciones informales que lo contradecían y por las resistencias al cambio que ofrecían distintos sectores sociales. En algunos casos, el extenso marco temporal en el que se verificaron los cambios “absorbió y dispersó la carga de innovación” del cambio institucional (Riguzzi, 1999: 211). En fin, en una versión mucho más pesimista, autores como Haber, Razo y Maurer sostienen que lo que observamos en este periodo es una estabilización del poder político sustentada en alianzas estratégicas con ciertos grupos económicos (los grandes financieros-industriales que dominaron el escenario) mediante la provisión selectiva de derechos de propiedad que, sin embargo, no se consolidaron como un bien público —es decir, al alcance de todos—, sino como privilegios otorgados a cambio de la transferencia de rentas, por parte de sus beneficiarios, para sostener a un régimen autoritario. El crecimiento económico que tal sistema hizo posible fue mayor que el del estado de inestabilidad anterior, pero menor al que se hubiera producido bajo un gobierno limitado por un orden democrático, el único capaz de garantizar universalmente los derechos de propiedad (Haber, Razo y Maurer, 2003: 345).

2.2. Las condiciones materiales de la transición

Entre 1857 y 1867 México se vio envuelto en una serie de trastornos: la guerra civil entre liberales y conservadores (1857-1860) y posteriormente la guerra para combatir la intervención francesa y el imperio de Maximiliano (1862-1867), que interrumpieron la aplicación del nuevo marco legal y crearon serias perturbaciones a la actividad económica. Aunque, en parte como consecuencia de ello, la información cuantitativa sobre estos años es muy escasa y de dudosa confiabilidad, todo apunta a que éste fue un periodo con pocos cambios en las características y dimensiones de la actividad económica y con escaso crecimiento. El PIB parece haber caído en términos reales entre 1845 y 1860 (Coatsworth, 1990: 117). Los ingresos públicos de fuentes ordinarias se desplomaron en la década de 1850 con respecto a las anteriores (de 16.8 millones de pesos como promedio anual en 1840-1849 a 9.8 millones en 1850-1859), y apenas aumentaron en la siguiente (11.5 millones de pesos en promedio entre 1860 y 1869) (Carmagnani, 1983: apéndice). En fin, la industria textil, que había prosperado gracias a la iniciativa gubernamental del Banco de Avío, se estancó, de manera que el número de husos reportado en 1850 aumentó muy modestamente para 1865 (de 136 000 a 152 000) (Cárdenas, 2003: 122). Estos indicios del desempeño económico coinciden con las impresiones y testimonios de los actores involucrados, y también con los estudios de caso que, como el de David Walker (1991), se han realizado sobre ese periodo. No obstante, cabe destacar que en estos años se fundó el primer banco del país (el Banco de Londres y México, abierto en 1864) y se buscó el reordenamiento del sistema hacendario con principios que, en parte, serían retomados durante el Porfiriato.

La incorporación de recursos antes ociosos y cambios institucionales favorables a la inversión fueron las principales causas de la reactivación económica que experimentó México a partir de la década de 1870. Sin embargo, esta reactivación por adición de recursos se produjo dentro de los parámetros tradicionales de la economía mexicana. Sólo en un segundo momento, ese proceso dio paso a cambios estructurales que significaron la transición al crecimiento económico moderno. Este tránsito no se puede explicar sin una serie de factores decisivos, que incluyen la situación propicia creada por un mercado internacional pujante y en expansión, que demandaba alimentos y materias primas en cantidades crecientes, así como la vecindad con Estados Unidos, una economía ascendente que ya poseía uno de los mercados más grandes del mundo. Entre los factores internos más importantes deben mencionarse el crecimiento de la población y los cambios en los patrones de asentamiento demográfico, la construcción de ferrocarriles y la inversión extranjera. A ellos dedicaremos las siguientes páginas.

2.2.1. Cambio demográfico y modernización económica

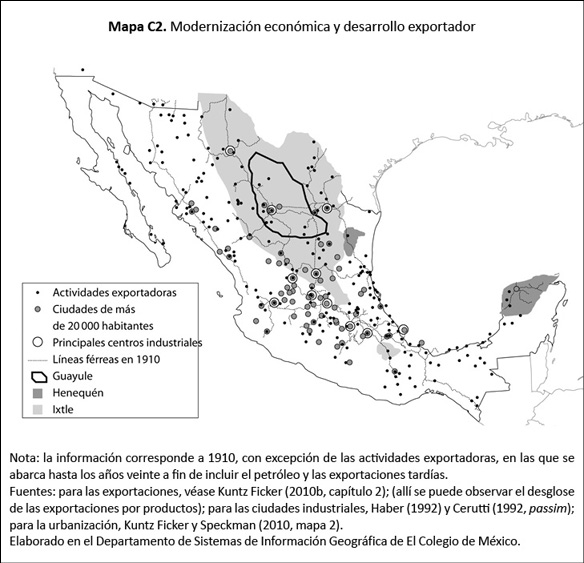

En la segunda mitad del siglo tuvo lugar la transición de un lento crecimiento demográfico a uno más acorde con la necesidad de poblar el territorio: se transitó de tasas promedio inferiores a 1% entre 1850 y 1870, a tasas de entre 1 y 2% en promedio anual a partir de 1870 (véase el cuadro C2, adelante). Ello hizo que la población aumentara de 7.9 millones de habitantes en 1854 a 13.6 millones en 1900 y a 15.2 millones en 1910. Adicionalmente, a partir de 1880 se produjo un fenómeno de intensa migración interna. La población, tradicionalmente concentrada en el centro y sur del país, se movilizó hacia el vasto territorio norteño, que se había mantenido escasamente poblado debido a la falta de medios de comunicación y a las incursiones violentas de indios en busca de alimentos y ganado. Gracias en parte a la expansión ferroviaria, a la política de deslindes y al creciente control estatal sobre el territorio, el norte se volvió más habitable para muchas personas y familias en busca de un mejor modo de vida. Muchos de ellos provenían del México central: escapaban del peonaje en las haciendas o de sus propias comunidades, expulsados por la presión sobre los recursos provocada por el crecimiento demográfico y la expansión de los latifundios, y se incorporaban a actividades relacionadas con la minería o con la agricultura y la ganadería comerciales o de exportación. Se trataba, así, de fuerza de trabajo que transitaba de usos menos productivos a otros más productivos, lo cual contribuía al crecimiento de la economía y frecuentemente significaba también una mejoría neta en sus condiciones de vida. En un contexto de crecimiento demográfico, entre 1857 y 1910 la población de los estados del noreste y del noroeste pasó de 17 a 21% del total nacional, mientras que la del centro-norte (Zacatecas y Aguascalientes), el Bajío (Guanajuato y Querétaro) y el sur (Yucatán, Tabasco y Chiapas) disminuyó de 29 a 20% del total (Kicza, 1993, passim). La redistribución también favoreció a zonas del centro (ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Guerrero) y al estado de Veracruz. Por otra parte, el porcentaje de la población que habitaba en el medio rural, si bien siguió siendo elevado, empezó a disminuir (de 80% en los años de 1850 a 70% en 1910), al mismo tiempo que se produjo un importante crecimiento de las ciudades “intermedias”, de más de 20 000 habitantes: su número aumentó de 32 en 1877 a más de 80 en 1910 (véase mapa C2, adelante). El florecimiento de las ciudades reflejaba, en buena medida, los avances de la modernización económica que permitieron ampliar los servicios urbanos (electricidad, drenaje, pavimentación, tranvías) y proveer a sus habitantes de bienes públicos y privados (educación, comercio, administración) que eran más escasos en el medio rural. La urbanización, por su parte, contribuyó a ampliar las dimensiones del mercado y a crear una población consumidora para la producción industrial.

2.2.2. Territorio, transportes y comunicaciones

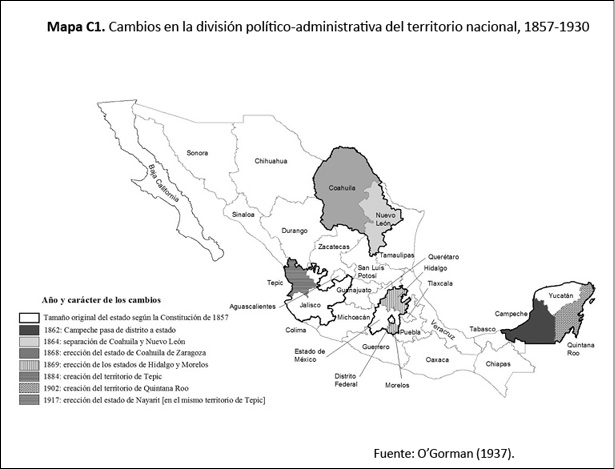

Entre 1856 y 1929 México no sufrió más amenazas a su integridad territorial ni experimentó cambios dramáticos en su fisonomía. No obstante, sí pasó por una serie de cambios en la división político-administrativa del territorio nacional. Algunos de ellos se produjeron en entidades que vivieron intensas transformaciones socioeconómicas durante este periodo, por lo que vale la pena mencionarlos (véase mapa C1).

Tres de estas modificaciones encuentran su origen en los años de la guerra contra la intervención, y se decretaron en uso de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo en funciones, Benito Juárez. En febrero de 1862 el gobierno erigió al distrito de Campeche en estado a fin de aislar los efectos de la desobediencia a los decretos del centro por parte de Yucatán. Además, con propósitos estratégicos de defensa del Estado de México, en junio de ese mismo año se crearon en él tres distritos militares, dos de los cuales se convertirían en 1869 en los estados de Hidalgo y Morelos. El tercer cambio tuvo lugar tras la ruptura entre Juárez y el gobernador de Coahuila y Nuevo León, Santiago Vidaurri. En febrero de 1864 aquél decretó el restablecimiento del estado de Coahuila, y lo confirmó cuatro años después, intentando acotar por esta vía el poder de que gozaba Vidaurri en esa vasta zona del norte del país.

Durante el Porfiriato se produjeron dos modificaciones en la división político-administrativa de la República. En 1884, y aparentemente como respuesta a una solicitud de sus ciudadanos, el entonces presidente Manuel González (1880-1884) creó el territorio de Tepic. En 1902 la península de Yucatán sufrió una segunda escisión, esta vez de su porción oriental, con la que se formó el territorio de Quintana Roo. En ambos casos, la razón más evidente de estas medidas parece haber sido la creación de territorios que dependieran en forma directa del gobierno federal. El último cambio que se verificó en nuestro periodo fue la erección del estado de Nayarit en lo que fuera el territorio de Tepic, según lo prescribió la Constitución de 1917 (Kuntz Ficker, en prensa).

México es un país de inmensas cadenas montañosas y casi ningún río navegable, cuya población se concentró históricamente en el interior y no en las costas, por lo que la comunicación dependía esencialmente de la arriería y el transporte carretero. Al comenzar el último tercio del siglo XIX los caminos más importantes seguían siendo el de México a Veracruz; las dos rutas de la ciudad de México hacia el norte (hacia San Antonio y hacia Santa Fe), y las que conectaban las zonas más pobladas, desde la capital hacia Guadalajara, Acapulco y Oaxaca. De acuerdo con un reporte oficial, en 1877 había en el país 8 700 kilómetros de carreteras federales, pero más de la mitad (4 500 km) sólo era transitable utilizando animales. Además, muchos caminos se encontraban en un estado de gran deterioro y abandono por lo que el tránsito a lo largo de ellos era costoso, lento e inseguro.

En estas condiciones, los costos del transporte eran tan elevados que impedían la comercialización a larga distancia de los productos de bajo valor, entre los que se encontraban el maíz y el frijol. Incluso los artículos de mediana densidad de valor, como el algodón, el azúcar y el trigo, resultaban excesivamente recargados en su precio final por los costos de transporte, de modo que los únicos susceptibles de traslado a larga distancia eran aquellos que concentraban un alto valor en un pequeño volumen, como los metales preciosos. Esa circunstancia impidió la formación de un mercado nacional durante casi todo el siglo XIX, y limitó incluso la intensidad de la actividad comercial en circuitos de corta y mediana distancias.

Más aún. Hasta el último cuarto del siglo XIX México se mantuvo al margen de la revolución internacional en el transporte terrestre que representó la introducción del ferrocarril, y en pronunciado rezago frente a la mayor parte de América Latina. Mientras en Cuba el primer ferrocarril se concluyó en 1837, en Perú en 1849 y en Argentina en 1857, en México la primera línea, el ferrocarril de México a Veracruz, cuya construcción se había iniciado desde 1836 pero se había visto interrumpida en numerosas ocasiones debido a la inestabilidad interna o a las amenazas externas, se inauguró apenas en 1873. El también llamado Ferrocarril Mexicano estuvo lejos de resolver el atraso ferroviario del país, tanto por su limitada cobertura territorial (una extensión de 425 km) como por sus elevadas tarifas.

El problema del transporte empezó a superarse sólo a partir de 1880, gracias a una estrategia gubernamental encaminada a desarrollar un sistema ferroviario nacional que incluso se adelantó a otras medidas de fomento económico, y que fue respaldada por subsidios directos a la construcción de las líneas. De ahí que pueda afirmarse que los ferrocarriles fueron la mayor apuesta del grupo porfirista a favor de la modernización económica de la nación. Sin embargo, en ese entonces el país no disponía ni de los recursos ni de la capacidad técnica y organizativa para emprender por sí solo un proyecto de tal envergadura, por lo que su realización requirió que México se abriera al capital extranjero. El Ferrocarril de Veracruz era de propiedad inglesa, lo mismo que otras rutas construidas posteriormente en la misma zona, mientras que las grandes líneas troncales que se tendieron a partir de 1880 hacia el norte del país eran de propiedad estadounidense. Por una prescripción contractual introducida por Porfirio Díaz en 1880, todas las compañías ferroviarias de capital extranjero jurídicamente se consideraban mexicanas.

En menos de 12 años los ferrocarriles atravesaron el territorio desde la capital hasta la frontera con Estados Unidos, y desde la altiplanicie hasta el golfo de México; antes de 1910 cruzaron también el istmo de Tehuantepec y tocaron la frontera con Guatemala. En ese año, la red ferroviaria federal se acercó a 20 000 km; en su trazado, cruzó las ciudades más pobladas y los principales centros de actividad económica, además de extenderse en zonas periféricas (Yucatán, la costa del Pacífico). Desafortunadamente, este esfuerzo implicó sacrificar la inversión en caminos, que en la década de 1890 fueron relegados a la jurisdicción estatal. Para 1910, la red carretera nacional apenas alcanzaba los 13 000 km y era de calidad muy desigual.

Los ferrocarriles redujeron drásticamente los costos del transporte, promovieron una mayor movilidad de la población y una especialización productiva más acorde con las ventajas comparativas de cada región. Si bien esa disminución tuvo efectos favorables en todas las actividades económicas, concentró sus beneficios en aquellas que se veían particularmente obstaculizadas por la carestía del transporte, es decir, las relacionadas con bienes voluminosos y de bajo valor unitario, como muchos productos agrícolas para el consumo interno (maíz, trigo, frijol), combustibles e insumos para la producción (leña, carbón, materiales de construcción) y minerales no preciosos o de baja ley (plomo, cobre y zinc). Los artículos más valiosos, como los metales preciosos y algunos productos agrícolas de exportación (el café, los tintes, la vainilla), tenían una mayor tolerancia a los altos costos de transporte, en la medida en que éstos representaban una parte proporcionalmente pequeña de su precio final. En este sentido, la principal contribución económica de los ferrocarriles fue la consolidación de un mapa productivo interno diversificado y complejo, y la integración de un mercado crecientemente nacional (Kuntz Ficker, 1995).

La expansión del transporte terrestre se complementó con la ampliación de las obras portuarias y el aumento en las conexiones marítimas. Se modernizaron los puertos principales, y otros de regular importancia fueron acondicionados para el tráfico de altura. De hecho, el tráfico relacionado con el comercio exterior se realizó predominantemente por la vía marítima (69% del total entre 1900 y 1928), pese a las conexiones ferroviarias que enlazaban a México con Estados Unidos, su principal socio comercial. La mayor parte del tráfico marítimo se concentró en Veracruz y Tampico, mientras que en el Pacífico destacó, aunque muy lejos de aquéllos, el puerto de Mazatlán. En fin, la modernización alcanzó también a las comunicaciones: se tendió una red telegráfica de dimensiones considerables (con 78 000 km en 1911), nació la comunicación telefónica, mejoraron los servicios postales y se introdujo el cable submarino, que conectó a México con el mundo de los negocios en el ámbito internacional.

2.2.3. Inversión extranjera

Salvo contadas excepciones, hasta el último tercio del siglo XIX México fue un país con muy escasa inversión foránea. Casi todas las empresas mineras financiadas con capital extranjero que se establecieron en la década de 1820 habían fracasado para 1850, debido a factores que iban desde el agotamiento de las minas hasta los elevados costos de la producción, la escasez de fuerza de trabajo o las limitaciones institucionales que se imponían a la participación directa de inversionistas extranjeros en actividades económicas. El fusilamiento de Maximiliano en 1867 acentuó la marginación del mercado internacional de capitales que padecía México, debido al rompimiento oficial con las principales potencias europeas, para no mencionar la condición de deudor insolvente que el país adquirió desde finales de la década de 1820 y que mantuvo todavía durante varios años.

Entre los factores que permitieron superar esta situación de aislamiento se encuentran, por un lado, la progresiva estabilización política, que generó una imagen más confiable del gobierno mexicano frente a los posibles inversionistas extranjeros y contribuyó a suavizar las asperezas con los países de Europa. Por el otro, el interés creciente de Estados Unidos por continuar el tendido de vías férreas más allá de su propio territorio y por invertir en el sector minero. El año de 1880 marca una discontinuidad en este aspecto, debido a que entonces se concretaron las principales concesiones a empresas estadounidenses para construir ferrocarriles y las de varias potencias europeas para participar en la banca, y estos emprendimientos fueron seguidos por abundantes inyecciones en la minería y en tierras relacionadas con los deslindes.

Riguzzi (2010: 394) propone la existencia de un patrón temporal en el arribo de capitales extranjeros a la economía mexicana: en la década de 1880 se concentraron en los ferrocarriles, la minería de plata y el sistema bancario; en los años noventa, en la minería de oro y metales industriales y en la metalurgia; entre 1901 y 1913, los campos privilegiados fueron los servicios públicos, la electricidad y el petróleo, y en este último sector continuaron a lo largo de la década de 1910. Las inversiones de los años de 1920 se caracterizaron por una considerable disminución y una mayor concentración empresarial, y se destinaron a la metalurgia moderna, la electricidad y algunos campos emergentes, como la industria química y el ensamblaje de automóviles, mientras que se produjo una aguda desinversión en el sector petrolero.

Se estima que para 1910 México había recibido 700 millones de dólares de inversión extranjera directa, la mayor parte de Estados Unidos (37%), seguido por Gran Bretaña (29%) y Francia (27%). En realidad, respecto a otros países latinoamericanos, México tuvo la ventaja de disponer de un espectro diversificado de orígenes de la inversión, lo cual favoreció cierta autonomía en la toma de decisiones, pese a la asimetría de desarrollo frente a las potencias económicas (Riguzzi, 2003). En el contexto latinoamericano, México ocupó el tercer lugar como receptor de inversión extranjera hacia 1910; sin embargo, no fue un territorio especialmente pródigo en materia de utilidades: con una rentabilidad promedio de 3.5%, se ubicó apenas en el decimoprimer lugar. En todo caso, la inversión extranjera desempeñó un papel crucial para reiniciar el crecimiento y para desarrollar el potencial económico del país, dada la insuficiencia de ahorro interno y el modesto ritmo de formación de capital que caracterizaba a la economía mexicana.

2.3. El modelo de crecimiento:

los componentes de la transformación

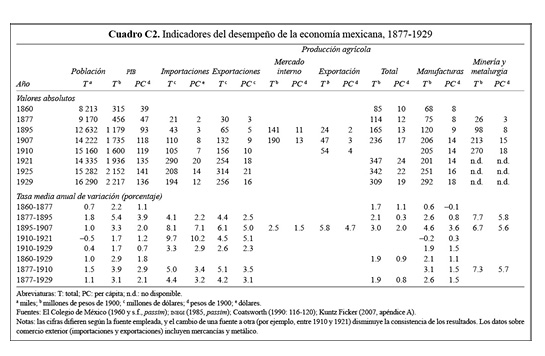

La conjunción de estos factores produjo una aceleración en el proceso de crecimiento, que representó una clara discontinuidad respecto a la trayectoria anterior. El cuadro C2, que ofrece indicadores básicos del desempeño de la economía mexicana durante todo el periodo, ilustra el ritmo de la transformación.

Como sucede en otros casos, la información es más incierta y fragmentaria a medida que retrocedemos en el tiempo. Aunque las cifras son incompletas y deben tomarse con reserva, sugieren que en la década de 1860 la economía mexicana exhibió aún un pobre desempeño: el PIB per cápita creció al modesto paso marcado por el producto agrícola: 1% anual. La producción manufacturera mostró un pobre aumento, y, aunque no se dispone de cifras para otras actividades, el bajo nivel que muestran las primeras cifras disponibles y el contraste con la evolución posterior permiten afirmar que su desempeño no pudo haber sido bueno en la fase temprana. En todo caso, los indicadores confirman que entre 1877 y 1910 se intensificó el crecimiento de algunos sectores, que de esta manera desempeñaron un papel protagónico en la transición económica y en el crecimiento del PIB. Se trata de la actividad minero-metalúrgica, el comercio exterior, la industria y la agricultura de exportación, que crecieron a tasas superiores a 5% como promedio anual, mientras que, en contraste, la agricultura para el mercado interno avanzó muy lentamente. Aun cuando no aparecen en el cuadro, las finanzas reflejaron en buena medida esa expansión general. Sin embargo, mientras que el auge en las finanzas públicas se tradujo en obras que favorecieron el crecimiento económico, el desarrollo de la banca privada no produjo como consecuencia una ampliación equivalente en el crédito disponible para la inversión. Veamos cada uno de estos aspectos con mayor detenimiento.

2.3.1. La minería

La minería fue el principal campo de actividad de la inversión foránea, atraída por la extensión de los ferrocarriles, la legislación liberal y los estímulos fiscales. Entre los grandes inversionistas se contaron los Guggenheim (Asarco) y las familias de banqueros Rothschild y Mirabaud (El Boleo). Aunque el panorama de la minería mexicana estaba dominado por empresas de Estados Unidos (en 1900 había unas 800 en operación), también los británicos invirtieron en este sector (con unas 40 empresas) y los franceses incursionaron con un par de compañías. Muchos mexicanos participaron tanto en la minería como en la metalurgia, aunque con una presencia relativa mucho menor, que se reflejaba en la propiedad de unas 150 empresas en todo el país.

El sector minero-metalúrgico fue el más exitoso en términos de realizar su potencial y contribuir al crecimiento de la economía. Junto al aumento en la producción de plata y el arranque de la producción de oro en gran escala, tuvo lugar la ampliación geográfica y productiva de la actividad, incorporando a la explotación nuevas áreas y productos que antes no eran rentables, como el plomo y el cobre, y que gozaban de una pujante demanda en el mercado internacional. La introducción de avances técnicos (el uso de energía eléctrica y procedimientos de punta en el procesamiento, como la cianuración y la fundición, entre otros) posibilitaron un mejor aprovechamiento de los minerales de baja ley y una reducción sustancial de los costos unitarios, y permitieron contrarrestar los efectos de la depreciación de la plata. Además, gracias a las políticas proteccionistas del gobierno estadounidense y al programa de exenciones fiscales iniciado por el gobierno mexicano, a partir de la década de 1890 muchos empresarios norteamericanos trasladaron sus procesos productivos a México, lo que dio lugar al nacimiento de una industria metalúrgica en gran escala y con tecnología moderna. Ésta multiplicó los eslabonamientos productivos y la derrama económica del sector minero, aumentando además el valor agregado de las exportaciones, que dejaron de ser de carácter estrictamente primario. El valor de la producción minera pasó de 25 a 240 millones de pesos entre 1877 y 1910 (una tasa media de crecimiento de 7% anual), y pese a los avatares de la Revolución, alcanzó 336 millones en 1928. Aun cuando este sector ocupaba una porción reducida de la fuerza de trabajo (unos 130 000 trabajadores hacia 1905), su producto per cápita rebasó al de la agricultura, poniendo de relieve el abismo de productividad que existía entre ambos sectores (véase el cuadro C2).

2.3.2. Comercio exterior, industrialización y mercado interno

A partir de mediados del siglo XIX, la economía internacional experimentó un proceso de globalización promovido por el crecimiento de las grandes potencias y la reducción en el costo del transporte marítimo. Al principio México apenas participaba en el comercio internacional con la venta de unos cuantos artículos “exóticos” que se comerciaban en Europa (tintes, vainilla, maderas preciosas, pieles y cueros) y la moneda de plata, que servía para saldar cuentas en el exterior y compensar una balanza mercantil deficitaria, y que las potencias comerciales empleaban en su tráfico con Oriente. En 1870, 78% del valor exportado consistía en metálico, es decir, monedas de plata. En cuanto a sus importaciones, eran las características de una sociedad tradicional que no utiliza el comercio como un instrumento para la inversión productiva, sino para satisfacer la demanda de bienes suntuarios de las clases acomodadas: textiles, abarrotes, papel y libros, cristal y loza, representaban 70% de su valor. Por otra parte, el comercio se hallaba fuertemente concentrado en unos cuantos países europeos: en 1856, Inglaterra, Francia y Alemania proporcionaban 75% de las importaciones mexicanas, e Inglaterra sola absorbía 77% de las exportaciones. La primera novedad fue una creciente participación de Estados Unidos, que en aquel año aportó sólo 14% de las importaciones y adquirió 16% de las ventas mexicanas en el exterior, pero hacia 1872 su participación en las importaciones había subido a 26% y en las exportaciones a 36% del total, porcentaje que aumentó rápidamente a partir de entonces (Herrera, 1977: 84).

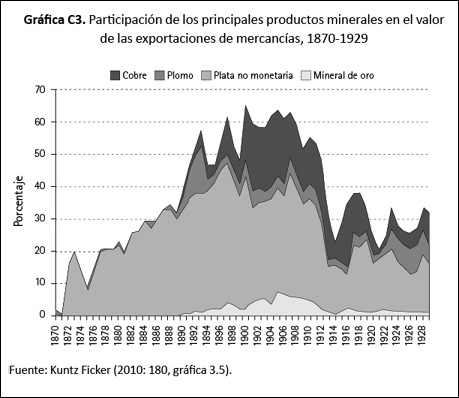

El sector exportador empezó a cambiar a fines de la década de 1870, en virtud de la recuperación de la minería y del despliegue de algunas exportaciones agrícolas (principalmente el henequén). Mejoras en los puertos y en las conexiones marítimas extendieron el boom a las zonas costeras y a nuevos productos (hule, chicle y maderas en Veracruz, Campeche y Tabasco; café en Chiapas y Oaxaca), favorecidos por la elasticidad en la oferta de mano de obra que mantenía bajos los salarios. En los años noventa a las exportaciones de plata se sumaron las de oro, y cobraron brío las de cobre y plomo; en conjunto, los productos mineros aportaron hasta 60% del valor de las exportaciones mexicanas hasta antes de la Revolución (véase gráfica C3, adelante). Por otra parte, en el norte del país la cercanía de la frontera con Estados Unidos y la consolidación de la gran propiedad favorecieron el auge ganadero, cuyos productos se destinaron básicamente al mercado del país vecino. En las primeras décadas del siglo XX las actividades agrícolas de exportación se extendieron en el interior del territorio, con productos como el ixtle y el guayule, y prosiguieron su expansión en las franjas costeras: petróleo en Tampico y Veracruz, plátano en Tabasco, garbanzo en Sonora y jitomate en Sinaloa. Para los años veinte, el mapa exportador abarcaba prácticamente todo el país (véase el mapa C2).

El crecimiento en las ventas de muchos de los productos emergentes se tradujo en un desempeño extraordinario del sector exportador en su conjunto, al punto de convertirse durante unas décadas en el más dinámico de la economía y en el eje del modelo de crecimiento. El valor real de las exportaciones de mercancías aumentó de 5 millones de dólares en 1870 a 158 millones en 1911 y a 309 millones en 1925, el punto más alto en la era exportadora, con una tasa media de crecimiento de 7% anual. Aun cuando sus términos de intercambio declinaron, su poder adquisitivo en relación con las importaciones se multiplicó por siete entre 1870 y 1929. Además, las exportaciones se diversificaron considerablemente: el número de productos necesarios para rebasar 80% de su valor total aumentó de dos en 1870 (plata y productos ganaderos) a 23 en 1929. Incluso cuando las condiciones en el mercado internacional empeoraron durante los años veinte, en México el sector exportador seguía incorporando nuevos artículos y nuevas regiones productoras.

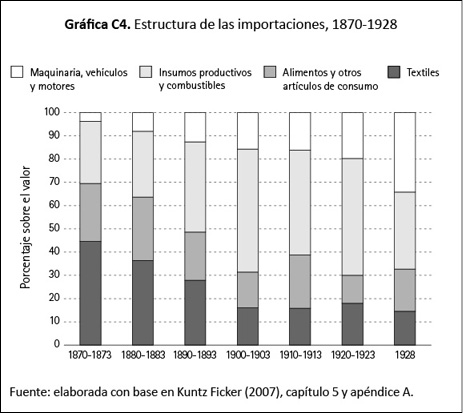

Las importaciones también crecieron (su valor aumentó 4.5% anual en promedio entre 1870 y 1925) y sobre todo modificaron su composición: los bienes de producción, que en 1870 representaban sólo 30% del total, llegaron a 70% a partir de 1900, convirtiéndose en el principal instrumento para la modernización económica y la industrialización. Las importaciones de maquinaria, el mejor indicador disponible de la formación de capital en el México de estos años, se multiplicaron por 110 entre 1872 y 1929, al pasar de 268 000 dólares en 1872 a 29.5 millones en 1929, con una tasa de crecimiento de 8.6% como promedio anual.

Entre los factores que coadyuvaron a estas transformaciones se encuentran la adopción de una política comercial favorable a la industrialización a partir de los años noventa (mediante un arancel que protegía a las industrias de la competencia externa y liberalizaba la introducción de bienes de capital) y la depreciación de la plata respecto al oro. La devaluación ofrecía un “premio” a los exportadores en la medida en que pagaban sus costos de producción en moneda de plata mientras que obtenían oro por sus ventas externas; al mismo tiempo, favorecía a la industria al imponer una barrera adicional a las importaciones, cuyo costo se encarecía en proporción a la devaluación. Los efectos de la depreciación real del tipo de cambio cesaron cuando México adoptó un patrón de cambio oro mediante la reforma monetaria de 1905. Un tercer factor que no debe soslayarse es la importancia de Estados Unidos en dicha transformación. Esta nación no sólo fue el origen de la mayor parte de los recursos invertidos en México en este periodo, sino que también se convertiría en el principal socio comercial de México, principal proveedor de los bienes de capital empleados en la modernización de la economía mexicana y destino primordial de las exportaciones que ésta empezó a producir en medida creciente. La cercanía geográfica con la economía de más rápido crecimiento en esos años marcó una diferencia crucial para el desarrollo económico de México. Contra lo que muchas veces se ha pensado, ello no significó que el país más débil se viera necesariamente sometido a los imperativos del más fuerte, pues en muchas coyunturas decisivas México supo hacer valer sus principios y exigencias en una relación bilateral que, siendo desigual, no fue necesariamente desventajosa para México (Riguzzi, 2003). La relación económica con Estados Unidos, potenciada por el tendido de ferrocarriles desde el decenio de 1880, se intensificó aún más a consecuencia de la Revolución mexicana y la primera Guerra Mundial.

La historiografía ha perdido muchas veces de vista la conexión entre el auge de las exportaciones y los procesos de modernización económica y de industrialización que tuvieron lugar en este periodo, que queda al descubierto en la medida en que buena parte de los recursos empleados en la importación de bienes de producción se originaron en el sector exportador, el primer sector productor de excedentes y el único generador de divisas en la economía de la época. Pese a que una porción de la riqueza creada en él salía del país en la forma de utilidades sobre el capital extranjero, se estima que una parte muy significativa permanecía en México (79% en 1910; 66% en 1926), donde se reinvertía o se utilizaba para el pago de salarios e impuestos y la compra de insumos. Además de estas derramas y eslabonamientos, las exportaciones poseían externalidades positivas sobre otras actividades productivas (como la provisión de energía eléctrica, agua potable, infraestructura de transporte, obras portuarias) y efectos multiplicadores mediante la dinamización del comercio y la inversión en las localidades involucradas. Lo que es aún más importante, en México la industrialización fue un proceso endógeno que se verificó en el seno del modelo de crecimiento exportador (Haber, 2010: 412 y passim).

A diferencia del sector exportador, dominado por el capital extranjero, el desarrollo de la industria estuvo por lo general a cargo de empresarios nacionales, no necesariamente nativos, que hicieron sus fortunas en el comercio y la agricultura o incursionaron en actividades manufactureras desde décadas atrás. El impulso industrializador partió de una pequeña base establecida en el periodo precedente, principalmente en la rama textil: para la década de 1850 ésta contaba con alrededor de 12 millones de pesos invertidos, disponía de unos 50 establecimientos de todo tamaño (de los cuales unos 15 operaban en mayor escala) y ocupaba a casi 10 000 trabajadores en todo el país, produciendo un millón de piezas de manta al año. Aún entonces, los altos costos del transporte y la estrechez del mercado interno obstaculizaron la expansión de la industria, de manera que el brote inicial no condujo a una “revolución industrial” (Potash, 1983).

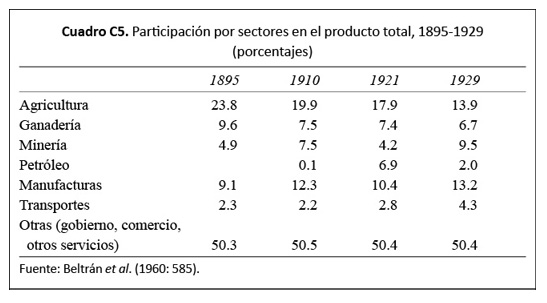

La industrialización mexicana cobró brío durante la década de 1890, alimentada por los ferrocarriles, el proteccionismo arancelario, la devaluación de la plata y el crecimiento del mercado interno. Se establecieron nuevas fábricas de cigarros, cerveza, papel, jabón y sobre todo de textiles de algodón, al tiempo que se modernizaron y ampliaron las ya existentes. En un segundo momento se fundaron plantas productoras de cemento, vidrio y lo que sería la mayor empresa productora de hierro y acero de Latinoamérica: la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Además de satisfacer la nueva demanda, la industria avanzó en la sustitución de importaciones, que se encontraba muy adelantada en algunas ramas hacia el final del periodo. El producto industrial creció a una tasa de 3% anual entre 1877 y 1910 (4.6% entre 1895 y 1910), lo que hizo aumentar su participación en el PIB a 9% en 1895 y a 13% en 1929, sin contar aquí a la industria metalúrgica, que aportaba probablemente 3 o 4% más al valor de la producción industrial (véanse los cuadros C2 y C5).

En particular, el crecimiento de la industria textil fue sobresaliente: entre 1877 y 1910 el número de fábricas pasó de 86 a 145 al tiempo que su tamaño crecía (el número de trabajadores por fábrica pasó de 126 a 222), como también lo hacía la productividad (la producción de manta aumentó de 140 a 708 piezas por huso en el mismo lapso). En esta y en otras ramas, el crecimiento de la industria fue acompañado por una mayor concentración geográfica, de manera que unas cuantas ciudades experimentaron el mayor florecimiento industrial: Puebla, Veracruz, Guadalajara, el Distrito Federal, Chihuahua, Torreón y, con particular brío, Monterrey. Mario Cerutti (1992) ha mostrado que la región norteña comprendida entre las tres últimas poblaciones fue el principal semillero de energía empresarial del país. Sus protagonistas incursionaron en el comercio, la agricultura, la ganadería, el crédito, la minería, la metalurgia y la industria. De hecho, algunos de los grupos empresariales más connotados del presente, como los Milmo, Garza, Sada, Zambrano, tuvieron su origen en este primer impulso en pos de la industrialización.

No obstante, como observa Stephen Haber (1992), la industria mexicana adolecía de deficiencias notables. Durante todo el periodo estuvo marcada por altas barreras de acceso y una considerable subutilización del equipo instalado, lo que, aunado a la baja productividad del trabajo, resultaba en altos costos unitarios de producción y minaba su competitividad. Del lado de la demanda había también constreñimientos importantes, relacionados en buena medida con el bajo nivel de ingresos de la mayor parte de la población. Aun cuando aquí no es posible otorgar a este tema la atención que merece, es preciso considerarlo aunque sea brevemente.

En primer lugar, resulta claro que en estos años tuvo lugar un mayor crecimiento tanto de la población en general como del sector que participaba en la economía monetaria. No obstante, miles de personas permanecieron atadas a sus comunidades o a las haciendas como peones endeudados, y en tales condiciones participaban muy escasamente en el mercado. En el sur del país, masas de trabajadores fueron incorporadas a las plantaciones de café y henequén bajo relaciones laborales que combinaban algún grado de coerción extraeconómica con remuneraciones salariales bajas, aunque generalmente superiores a las de su ocupación anterior. Debe recordarse que, pese a la notable modernización económica que tuvo lugar, México siguió siendo un país predominantemente agrario y la mayor parte de su población siguió habitando en el medio rural. En muchas actividades agroganaderas se extendió el pago de salarios, aunque no es posible estimar la cantidad de trabajadores que intervinieron en ellas. Sólo tenemos cifras del grupo que participaba en el sector moderno de la economía (ferrocarriles, industria, minería y metalurgia): su número rebasó los 800 000 trabajadores en 1910, lo cual (suponiendo, en una estimación baja, que cada trabajador se mantenía a sí mismo y a tres dependientes) colocaba a 21% de la población (3.2 millones en 1910) en calidad de consumidores. A ellos habría que sumar las clases medias formadas por rancheros y pequeños y medianos propietarios de tierras, así como a los grupos urbanos ocupados en los servicios, el transporte, el comercio y las actividades artesanales, que aumentaron en número y en capacidad de consumo. La población urbana, 30% del total en 1910 —parte de ella ya contabilizada en el sector moderno de la economía— representaba 4.5 millones de personas presumiblemente ligadas, de manera directa o indirecta, al mercado.

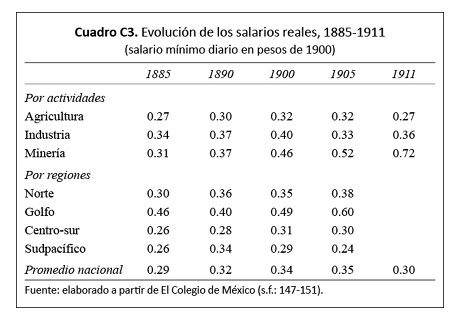

En fin, si bien la fuerza de trabajo asalariada creció en forma considerable, sus percepciones no siempre mejoraron con el tiempo. Aunque los datos son poco consistentes, el cuadro C3 muestra las tendencias básicas en la evolución de los salarios.

Los salarios mínimos reales aumentaron entre 1885 y 1900, pero tuvieron un comportamiento más irregular en la última década, con excepción del sector minero y las zonas del norte y el golfo, en las que siguieron subiendo. En contraste, los salarios agrícolas se elevaron para luego retroceder al bajísimo nivel del punto de partida, como en el centro-sur y en la región sudpacífica, única en la que el salario real cayó respecto al nivel inicial. Ello permite comprender mejor las características del mercado que se formó: de dimensiones modestas debido a la desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso, pero también concentrado en ciertas regiones y actividades y probablemente en las grandes ciudades.

Un aspecto insuficientemente estudiado en el caso de México es el del capital humano, es decir, la inversión encauzada a la educación de la población y a la capacitación de la fuerza laboral. Investigaciones acerca de otros países (como las recopiladas en Núñez y Tortella, 1993) han mostrado que la capacitación laboral tiene resultados directos sobre la productividad del trabajo, pero también cualquier otro tipo de educación (incluyendo la informal) posee efectos y externalidades positivas que favorecen el crecimiento económico, por ejemplo al estimular la movilidad geográfica y ocupacional de la población. Sin ser espectaculares, los avances realizados en este ámbito son perceptibles desde el Porfiriato. Aunque el fomento a la educación era en principio responsabilidad de los estados, el presupuesto federal destinado a este rubro creció de cero a 2.3 millones de pesos entre 1870 y 1907. Aún más, en el Distrito Federal y los territorios federales el gasto en educación aumentó de menos de 500 000 pesos en el primero de esos años a 6.3 millones en el último. En el ámbito nacional, el número de estudiantes por cada 1 000 habitantes aumentó más del doble: de 23 a 59 entre 1878 y 1910, y el porcentaje de población alfabeta de más de 12 años pasó de 17 a 29% entre 1895 y 1910, aunque en medio de agudos contrastes regionales: mientras que en el D.F. alcanzó casi a la mitad de la población (49%) y en estados prósperos, como Coahuila y Nuevo León, a una tercera parte de ella, en entidades pobres como Oaxaca y Chiapas no rebasó 13% del total (Guerra, 1988, I: 410-411; Estadísticas, 1956, passim).

2.3.3. La agricultura: atraso y modernización incipiente

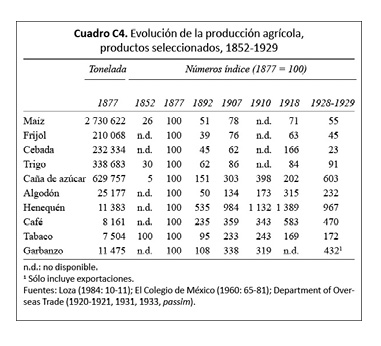

La historiografía está lejos aún de reconstruir el desarrollo de este ámbito fundamental de la actividad económica, que a lo largo de todo el periodo siguió ocupando a la mayoría de la población y en la que se observan las mayores continuidades respecto a la trayectoria anterior. La poca información disponible indica una severa subutilización de los recursos al inicio del periodo: en 1862, sólo 13.2% de la superficie del país se encontraba en cultivo; una tercera parte de ésta se empleaba en la producción de maíz y una cuarta parte en frijol y cereales, principalmente trigo y cebada. En las siguientes décadas, la política de deslindes contribuyó poderosamente a ampliar la frontera agrícola, aun cuando el aprovechamiento óptimo de los recursos incorporados por este medio encontró como límite la concentración —y la presumible subutilización— de la propiedad. Incluso con la reserva con que deben tomarse las cifras, en el cuadro C4 se presenta la evolución de algunos de los principales cultivos a lo largo del periodo de estudio (para mayor detalle, véase Marino y Zuleta, 2010: cap. 10).

El cuadro toma como base el tonelaje producido en 1877 y ofrece números índice para distintos años entre 1852 y 1929. Las cifras de 1852 provienen de una vaga estimación, lo que las hace poco confiables, y las de 1877 sobrestiman gruesamente la producción, sobre todo de granos básicos, por lo que deben tomarse con reserva. Aun así, en términos generales es posible observar una tendencia ascendente en la producción de casi todos los artículos, más clara entre 1892 y 1907, seguida por un declive que a veces se percibe en 1910 y a veces hasta 1918, afectando a la mayor parte de los productos en la década de 1920. Por otra parte, los artículos de consumo básico, como el maíz y el frijol, que se cultivaban en todas las unidades agrícolas del país y frecuentemente se consumían en ellas sin pasar por el mercado, crecieron menos que los artículos de la agricultura comercial, ya fuera para el mercado interno, como el trigo, la caña de azúcar y el algodón, o para la exportación, como el henequén y el café. Varios factores explican esta disparidad. En primer lugar, una creciente diversificación productiva, que entrañaba también una mayor especialización y un mejor uso de los recursos disponibles, pero que en ocasiones implicaba el desplazamiento de los productos menos valiosos (cuyo ejemplo más representativo es el maíz) por otros con mayor valor comercial. Se trataba de una opción acertada desde el punto de vista económico, que daba un uso más productivo a la fuerza de trabajo y aumentaba la rentabilidad de la explotación agrícola, pero que podía afectar la oferta de productos básicos y en ciertas coyunturas creaba crisis de escasez que debían paliarse con importaciones. En segundo lugar, el contraste se explica por el hecho de que la producción de bienes básicos se encontraba estrechamente vinculada a la agricultura de subsistencia y a las formas más tradicionales de explotación de la tierra, razón por la cual prevalecieron métodos muy rudimentarios de cultivo. En cambio, la agricultura comercial adoptó una serie de innovaciones, desde la experimentación de nuevos cultivos y la selección de semillas, hasta una organización más eficiente del trabajo. En algunos casos se introdujeron sistemas de riego, como sucedió en La Laguna y más tardíamente en las zonas productoras de garbanzo y jitomate en Sonora y Sinaloa, y en otros se incorporó maquinaria para el procesamiento de productos como henequén, azúcar, café, algodón, caucho y guayule.

Todo ello hizo que la agricultura comercial se volviera más productiva, lo que ampliaba la brecha que la separaba de la agricultura tradicional, y en particular de la de productos básicos. Así, por ejemplo, la producción nacional de maíz creció a una tasa media de apenas 2% por año entre 1852 y 1907, mientras que la de azúcar lo hizo a 8% en promedio en ese mismo lapso, y la de algodón a 6% anual entre 1892 y 1929. Ello sucedió en medio de agudas disparidades regionales. Los estados que siguieron atados a los cultivos tradicionales (como Zacatecas y Guerrero) experimentaron un menor crecimiento agrícola que los que transitaron hacia la especialización en artículos comerciales (como Veracruz, Morelos y Yucatán).

El mayor problema del sector agrícola no fue, como algunos han sostenido, el desplazamiento de la producción de maíz (que por sí solo representaba 46% del volumen de producción agrícola en 1892), sino la lentitud con que se produjo el tránsito hacia la agricultura comercial y el hecho de que la de subsistencia no haya adoptado mejoras que incrementaran su productividad. Como resultado de ello, y aunque hubo un desarrollo notable en la producción agrícola de exportación (su valor creció 6% anual entre 1895 y 1907), la producción agrícola total, frenada en su crecimiento por la de subsistencia (que representaba 80% del total), apenas creció a una tasa de 3% anual en el mismo periodo (véase el cuadro C2, antes).

2.3.4. Crédito y finanzas

En los primeros lustros del periodo de estudio, la hacienda pública siguió padeciendo los problemas ya endémicos de una escasa recaudación interna, una severa dependencia de los derechos aduanales y un déficit permanente, exacerbado durante la guerra civil y la de intervención. Seguía viva la tensión entre el gobierno federal y los estatales dentro de la lógica confederal, a tal punto que se mantuvo a grandes rasgos la distribución de las fuentes de ingreso que había prevalecido en los regímenes federales de la primera mitad del siglo. Las estimaciones presupuestarias para 1861 consideraban ingresos por 9.9 millones de pesos y egresos por 15.5 millones, lo que arrojaba un déficit de 5.6 millones de pesos. En ese año se calculaba el monto de la deuda externa en 62.2 millones de pesos, además de 92.8 millones por concepto de deuda interior. La gravedad de la situación llevó a suspender el pago de la deuda externa en julio de 1861, con las consabidas consecuencias de intervención militar (1862) y establecimiento del Imperio de Maximiliano (1864-1867), que fue desconocido por el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez. El enfrentamiento entre los dos gobiernos abarcó el terreno fiscal y empujó a ambos a imponer préstamos forzosos y, por supuesto, a dedicar casi toda la recaudación a atender las necesidades de la guerra entre 1862 y 1867, año en que se restableció el sistema republicano bajo la bandera liberal.

El triunfo de la República no significó un alivio inmediato para las finanzas públicas, pero sí el inicio de un cambio del sistema fiscal en un doble sentido: por un lado, el desarrollo de fuentes internas de ingreso que reducirían la dependencia respecto de los derechos aduanales, y por el otro, una centralización que contribuiría al fortalecimiento político y administrativo del gobierno federal. La clave de la transición hacendaria fue el derecho del timbre, originalmente ideado por Matías Romero, que se imponía a los contratos y operaciones de compraventa y cuyo alcance se amplió progresivamente hasta convertirse en un derecho de consumo. Su contribución a los ingresos federales pasó de 13% en 1870 a 40% en 1900, aunque disminuyó a 29% en 1910. Si bien el comercio exterior siguió siendo la principal fuente de ingresos, su participación se redujo de 64% en 1870 a 44% en 1910. Al mismo tiempo, la reactivación económica contribuyó a incrementar la recaudación, que pasó de 15.8 millones de pesos en 1870 a 43 millones en 1890 y a 111 millones en 1910.

La transición fiscal se completó con la eliminación de las alcabalas en 1896, que por su parte requirió la progresiva reestructuración de las finanzas estatales para hacerlas descansar en impuestos directos, particularmente sobre la propiedad. Aun cuando el proceso favoreció a la Federación en detrimento de los estados, éstos se vieron beneficiados por la bonanza general de la economía y a veces por el auge de las exportaciones. En conjunto, los ingresos de los estados aumentaron más de tres veces, al pasar de 8 a 28 millones de pesos entre 1881 y 1908, aunque lo hicieron en un marco de gran disparidad. Por ejemplo, mientras que los ingresos de Zacatecas no llegaron a duplicarse entre 1879 y 1909, los de Yucatán se multiplicaron por más de ocho en el mismo lapso. Y no obstante la persistente desigualdad en este rubro, para finales del siglo las finanzas públicas de prácticamente todos los estados se habían equilibrado, emulando el logro de la hacienda federal.

Por otra parte, el gasto público creció a una tasa media de 6.2% anual entre 1867 y 1910, tres veces por encima del crecimiento de la población. En los lustros iniciales, los egresos se concentraron en mantener a flote el aparato estatal, pero a partir de la década de 1880 comenzó un programa de promoción económica que en su momento culminante (1890) absorbió 37% de los egresos, al tiempo que crecía un modesto gasto social, que llegó a representar 8% del total (en 1910). Todo ello se produjo en el marco de una visión liberal que aspiraba al equilibrio de las finanzas públicas, lo que se logró a partir de mediados de los años noventa. Para cuando reapareció el déficit en 1908, las reservas federales alcanzaban 50 millones de pesos, de manera que aquél no se tradujo en deuda y se absorbió fácilmente con el excedente acumulado.