B. LA ECONOMÍA MEXICANA,

DE LA ÉPOCA BORBÓNICA

AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1855

CARLOS MARICHAL

El Colegio de México

Introducción

En 1776 Antonio de Ulloa, comandante de la flota española, llegó a Veracruz con la encomienda de formar una “instrucción” sobre asuntos de geografía, minería y metalurgia en el virreinato de la Nueva España. Aunque estuvo pocos meses en tierra, tuvo oportunidad de visitar puertos, ciudades y minas, lo que le permitió redactar un informe que tiene interés para conocer las opiniones de un ilustrado europeo de la época sobre la economía y sociedad del México borbónico. No hay duda que le impresionó especialmente la ciudad de México, pues al observar la actividad mercantil en el Zócalo, anotó con un notable grado de hipérbole: “No hay en Europa plaza de ciudad capital que se pueda comparar”.

Un cuarto de siglo más tarde, el célebre científico alemán, Alejandro von Humboldt, también tuvo una impresión favorable de aspectos de la riqueza de la sociedad virreinal en el momento de su ocaso, aunque asimismo vertió numerosas críticas. Sus observaciones quedaron plasmadas en su monumental Ensayo político de la Nueva España (publicado en París en 1811) redactado con base en la información que había recogido durante su estadía en el virreinato entre 1803 y 1804. Ciertamente, se sorprendió por la vitalidad de la capital de México que —con sus más de 100 000 habitantes— era la ciudad mayor del continente americano y la más próspera, a juzgar por sus magníficos palacios, por el despliegue de carrozas que desfilaban por sus anchas avenidas, por el gran número de sus bien surtidas tiendas y por la actividad de sus mercados populares.

Pero Humboldt también hizo hincapié en la pobreza de muchos habitantes del virreinato, en particular de las capas más humildes de ciudades y de ciertos pueblos de campesinos indígenas, lo que le llevó a declarar: “México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población”. No obstante, para el científico germano era evidente que el marco institucional de la sociedad novohispana era de enorme complejidad. Por otra parte, las abundantes estadísticas que recogió indicaban que se había dado un claro proceso de crecimiento económico y demográfico en la segunda mitad del siglo XVIII, reflejo de lo que historiadores posteriores describirían como la época del esplendor borbónico.

Aún hoy en día existe un profundo debate entre los historiadores acerca del desempeño de la economía (pública y privada) de la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVIII. La polémica ha atraído la atención de buen número de investigadores en los últimos treinta años. En un primer gran estudio sobre comerciantes y mineros publicado en 1971, el historiador británico David Brading (1975) adoptó el enfoque clásico de los escritores más lúcidos de principios del siglo XIX, Humboldt y Lucas Alamán, quienes habían subrayado la riqueza del virreinato a fines de la época colonial, entonces el mayor productor de plata en el mundo. Pero tras la opulencia subyacía una serie de graves problemas que fueron apuntados por otras figuras contemporáneas como el ilustrado obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, en una serie de textos clásicos y críticos que se han convertido en fuentes fundamentales para los historiadores de nuestra época, quienes debaten sobre la naturaleza de la economía colonial. Por ejemplo, Enrique Florescano (1986) ha documentado las numerosas y devastadoras crisis agrarias de fines del siglo XVIII; Eric van Young (1989) ha argumentado que los ingresos reales de la mayoría de la población de la época tendieron a caer por causa del estancamiento de los salarios al tiempo que subían los precios de la mayoría de los productos básicos; y Richard Garner (1993) ha señalado que el crecimiento de la economía en el periodo fue lento. Por su parte, John Coatsworth (1990) ha echado más leña al fuego en diversos ensayos en los que discute la trayectoria de la economía borbónica, en particular al afirmar que incluso el boyante sector de la minería de plata se encontraba en crisis a fines del siglo XVIII.

En el presente capítulo intentamos describir algunas de las principales facetas de la economía mexicana de la época colonial tardía para luego adentrarnos en el tema de la ruptura o continuidad a partir de las guerras de independencia. Comenzamos con un panorama de los principales sectores de la economía tardocolonial, poniendo cierto énfasis en el auge de la minería de plata, del comercio interno en muchas regiones y de la producción agrícola y ganadera, incluyendo ciertos sectores, como el tabaco, que fueron especialmente favorecidos por el gobierno virreinal. Argumentamos que si bien existen indicadores de una importante expansión económica en el México borbónico, se manifestaron algunas tendencias que socavaron el crecimiento hacia fines del siglo. En primer lugar, hay que tener en cuenta la persistencia de muy graves crisis agrarias y demográficas (1784-1786 y 1809) que reflejaban el carácter tradicional de la economía rural, inserta dentro de una estructura de antiguo régimen. En segundo lugar, hay que resaltar el impacto cada vez más expoliador del régimen fiscal en los tres últimos decenios que precedieron al estallido de las guerras de independencia, con un traslado enorme de recursos a España y a otras partes del imperio en forma de las transferencias conocidas como “situados”, alcanzando las cotas más altas en tres siglos de gobierno colonial. Ello implicó un fuerte proceso de descapitalización de la economía de la Nueva España antes de 1810, que es tema de debate hoy día entre especialistas para determinar si pueden medirse sus repercusiones.

En la segunda parte de este capítulo se revisan algunos de los múltiples efectos de las prolongadas guerras de independencia entre 1810 y 1820, aunque debe tenerse en cuenta que evaluar las consecuencias económicas de las guerras constituye quizá el problema más difícil para cualquier investigación sobre historia económica. La caída en la producción minera fue abrupta, siendo acompañada por una gran fuga de capitales, el debilitamiento del viejo sistema de crédito minero e hipotecario y un aumento muy considerable del contrabando en el sector del comercio exterior. A su vez, se fue desarticulando el aparato administrativo y fiscal del régimen virreinal, con una marcada tendencia a la descentralización política y a la segmentación de mercados. En términos de la organización de la economía, ello implicó el surgimiento de múltiples factores de fricción y rivalidad entre regiones. Al mismo tiempo, la guerra y la independencia debilitaron el poder de viejas corporaciones de poderosos comerciantes, mineros, hacendados y fundaciones religiosas, dando pie al surgimiento de élites regionales (políticas, militares y empresariales) que ejercieron un poder creciente a partir del establecimiento de la República federal en 1824.

Al adoptarse el régimen liberal y republicano se produjeron profundos cambios en el marco político-institucional y en la fiscalidad y las finanzas. Ciertamente, se observan complejas continuidades en la jurisprudencia de una parte de la vida económica, pero en otros terrenos hubo notables cambios, como fue el caso de la abolición de los consulados de comercio, la eliminación del estatus legal de las “repúblicas de indios” y la desaparición sucesiva de muchos tribunales de las antiguas corporaciones coloniales. Sin embargo, en nuestra opinión, la ruptura más tajante tuvo lugar en los ámbitos fiscal y financiero en el primer cuarto de siglo de vida independiente y, a todas luces, con efectos altamente negativos sobre el desempeño económico general. El régimen impositivo colonial fue modificado profundamente a partir de la independencia, con resultados bastante decepcionantes que no pudieron resolver ni las administraciones federalistas (1824-1834 y 1845-1852) ni las centralistas (1835-1844 y 1853-1855). Esta situación fue acompañada por una crisis prolongada de los mercados de crédito que sufrieron un fuerte debilitamiento debido a la retirada de capitales causada por la bancarrota del imperio y las guerras, y por el lento hundimiento de las otrora poderosas instituciones crediticias eclesiásticas. Los mercados financieros no pudieron recuperarse satisfactoriamente en buena medida por las deficiencias de las políticas fiscales y el cúmulo de deudas impagas de los gobiernos de la temprana República. La larga crisis fiscal así como la muy prolongada suspensión de pagos sobre la deuda externa y el costosísimo sistema de financiamiento doméstico adoptado por los gobernantes de la República mexicana en sus primeros decenios pueden atribuirse al alto gasto del ejército y a las múltiples guerras externas e internas. Pero además, el hecho es que la propia debilidad fiscal y financiera del Estado habría de tener efectos perjudiciales sobre la economía privada. Entre otras repercusiones, implicó que el dinero fuese muy caro para los actores productivos y que, en muchos pero no en todos los sectores, escasearan los capitales para inversiones.

A pesar del enorme impacto de las guerras de independencia y de la posguerra, hoy comienza a ser cuestionada la hipótesis de que los decenios de 1820 y 1830, en particular, deben ser descritos simplemente en términos de “décadas perdidas” para la economía, pese a los argumentos adelantados tiempo atrás por destacados investigadores como Enrique Cárdenas (1999) y John Coatsworth (1990). En términos comparativos, es claro que se abre un gran número de interrogantes sobre el desempeño de la economía mexicana en este periodo tan complejo de transición de colonia a nación, tema que ha sido planteado con gran agudeza y profundidad por Leandro Prados de la Escosura en un reciente ensayo revisionista que analiza el desempeño de las economías latinoamericanas después de la independencia (Prados, 2006). Lo que él observa es que las tasas de crecimiento económico de los distintos países y regiones de América Latina en la primera mitad del siglo XIX variaron considerablemente, pero que no fueron muy dispares de los promedios mundiales, y se aproximaban, por ejemplo, a las de las naciones de la Europa mediterránea, que eran ciertamente más bajas que las de la Europa del norte o de los jóvenes Estados Unidos. Dentro de Latinoamérica, posiblemente las dos economías de crecimiento más lento entre 1820 y 1850 fueron México y Perú, porque eran las menos abiertas, pero también porque en ambos países —como ha argumentado Jorge Gelman (2009)— las características estructurales de sus sistemas productivos y sus mercados, así como de muchas de sus instituciones coloniales, fueron más complejos, persistentes y difíciles de reformar, aun después de la independencia.

Es claro que a lo largo de toda la centuria de 1760 a 1850, México siguió siendo un país con una economía de base esencialmente agrícola-ganadera tradicional y con escasa innovación tecnológica. También lo es que el sector minero de plata —pese a fuertes altibajos— siguió siendo de enorme importancia: mantuvo a México como primer exportador de plata en el mundo hasta el último tercio del siglo XIX. Es decir, después de la independencia no se logró una diversificación de las exportaciones, que posiblemente le hubiera dado más oxígeno a la economía. Y qué decir de los antiguos sistemas de transporte que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX siguieron siendo los mismos que aquellos vigentes en la colonia: mulas y caballos eran los medios de transporte fundamentales en el país, complementados por el uso de carretas en algunas zonas del centro como el Bajío y en el norte. Por su parte, la debilidad de la marina mercante era otra muestra de las grandes dificultades que enfrentaba la mayoría de sus empresarios para aprovechar algunas de las oportunidades que podría ofrecer la inserción en una economía más globalizada.

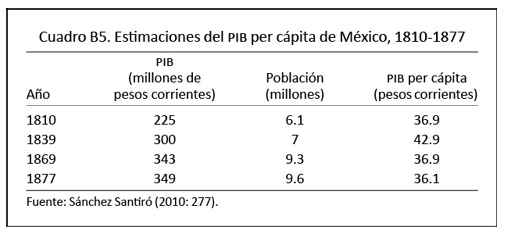

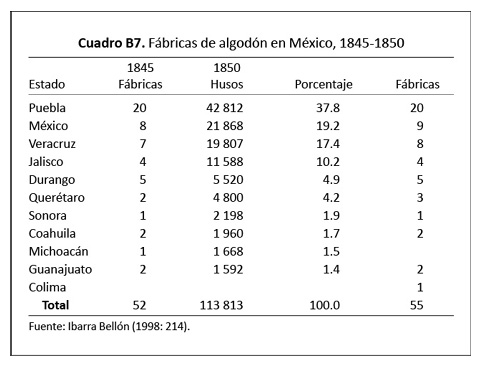

No obstante dichos obstáculos y continuidades estructurales, algunos importantes estudios revisionistas recientes sostienen que la recuperación económica —tras el impacto devastador de las guerras de independencia— no fue despreciable. De hecho, al revisar la información cuantitativa disponible, el historiador Ernest Sánchez Santiró (2010) ha argumentado recientemente que se produjo una sustancial recuperación demográfica y de la producción agrícola, ganadera y minera en México entre 1825 y 1845. El sector de la minería de plata tardó tiempo en alcanzar los niveles extraordinariamente altos de producción obtenidos entre 1800 y1810, pero desde principios del decenio de 1820-1830 se observa un proceso de renovación, y hacia los años cuarenta se llegó a niveles similares a los de fines de la colonia, si bien con un altísimo grado de contrabando. Tampoco cabe duda que después de la independencia se produjo una diversificación del comercio exterior con nuevos socios internacionales, aunque ello no implicaba que el volumen o valor del comercio creciera de manera muy pronunciada, ni que hubiese variaciones importantes en su composición. Mayores cambios se observan en el sector manufacturero mexicano, incluyendo un primer brote manufacturero a partir de 1830 —el más importante de América Latina— aunque ciertamente éste no desembocaría en una revolución industrial. Pero antes de entrar a analizar las tendencias económicas después de la independencia, conviene echar una ojeada a los aspectos sobresalientes de la economía tardocolonial en lo que ha sido considerado por muchos historiadores como su momento de mayor esplendor.

1. La economía novohispana

en la época borbónica: 1760-1810

1.1. Un eje dinámico de la economía en el periodo

colonial tardío: el caso de la minería de plata

El análisis de la época borbónica ha despertado un intenso debate historiográfico acerca de la naturaleza de la trayectoria de la economía de la Nueva España. Por lo general se sostiene que durante el “siglo de la ilustración mexicana” hubo crecimiento en los sectores más importantes —minería de plata, agricultura, comercio. En el largo plazo, de acuerdo con los cálculos de Richard Garner (1993) —quien ha realizado los estudios seriales más extensos de la economía colonial del siglo XVIII— se produjo una expansión significativa. En lo que se refiere a población, se estima que la población mexicana debió haber crecido entre 0.5 y 1% anualmente en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque con fuertes variaciones regionales. Estas tasas eran superiores a las experimentadas en los países latinos de Europa de la misma época, lo que nos habla de un aumento en la Nueva España de la disponibilidad de alimentos y, por ende, de una expansión de la frontera agrícola y ganadera, especialmente en el centro-norte del virreinato.

Al mismo tiempo, algunos historiadores han sostenido que la aparición de procesos inflacionarios muy a finales del siglo XVIII y durante la primera década del siglo XIX provoca numerosas preguntas acerca de la fuerza real de esa expansión. La incertidumbre sobre la evolución de los precios en el siglo XVIII se relaciona con el hecho de que aún no contamos con información cuantitativa suficientemente completa o confiable para llegar a conclusiones contundentes. En uno de los estudios más importantes de los mercados coloniales, que ha sido realizado por la historiadora Enriqueta Quiroz (2005), se analizan los precios de alimentos en la ciudad de México y se llega a la conclusión de que si bien se produjeron fluctuaciones significativas a lo largo del último siglo de gobierno colonial, no sería hasta el decenio de 1800-1810 que se observa una tendencia pronunciada de alza en los precios de los comestibles en la capital del virreinato.

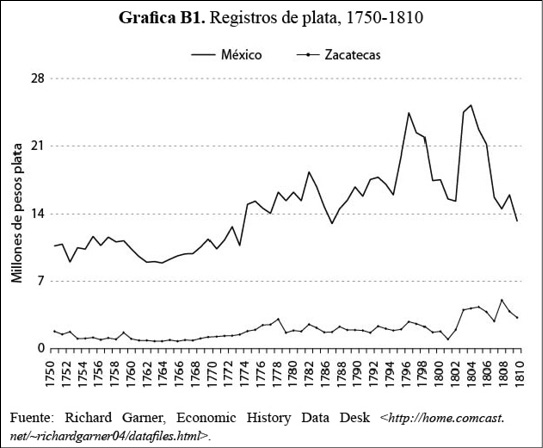

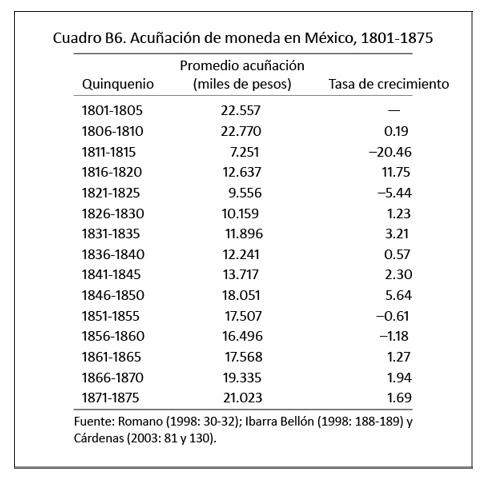

Quizá el aspecto más llamativo de la economía tardocolonial fue el gran ciclo expansivo de la minería de plata. En efecto, durante la segunda mitad del siglo XVIII la acuñación de pesos de plata en México creció en alrededor de 1 a 1.4% por año, lo cual habla de un notable auge del sector que contribuyó de manera fundamental a la expansión económica por varios motivos. Como puede observarse en nuestra gráfica (B1) de los registros de plata acuñada, la tendencia era ascendente con marcadas oscilaciones, típicas de la industria minera. De un promedio anual de 10 millones de pesos acuñados a mediados de siglo, se pasó a cerca de 20 millones por año a fines de la centuria. La caída abrupta en 1795-1800 se debió sobre todo a la falta de abasto de azogue por la guerra naval con Inglaterra. Si bien no puede negarse la gran importancia del sector para la economía mexicana, que proporcionaba directamente alrededor de 10% del producto bruto de la economía colonial, debe recordarse que en materia de empleo era más limitada, ya que ocupaba apenas a 50 000 trabajadores.

En todo caso, las empresas mineras mexicanas operaban como “factores de arrastre” para las economías regionales de su entorno, como ha argumentado el historiador Carlos Sempat Assadourian (1982) en una serie de trabajos ya clásicos de la historia económica. Los grandes mineros realizaban muchas de sus transacciones con plata, como la compra de insumos y el pago de parte importante de los salarios, aunque no era infrecuente que se combinasen salarios en metálico a los trabajadores mineros con pagos en especie en las tiendas de raya de las minas y haciendas de beneficio de los metales. En todo caso, la contribución de la minería fue fundamental para el sistema monetario ya que proporcionaba el grueso de los medios de pago al conjunto de la economía novohispana. A su vez, la plata —tanto la acuñada como en barras— constituía más de 80% de las exportaciones y era indispensable para cubrir los costos de las importaciones.

Otro elemento a tener en cuenta es la extraordinaria difusión internacional del peso de plata mexicano, que llegó a disfrutar de una circulación casi universal en el siglo XVIII, tanto en las Américas como en Europa y en casi toda Asia. Debe recordarse que en dicha época —en que los pagos en todo el mundo se realizaban sobre todo con metálico— la demanda prioritaria para circulante en la inmensa mayoría de los países era por moneda de plata; el oro se amonedaba y servía para transacciones comerciales de gran envergadura, pero fundamentalmente cumplía la función de reserva para tesoro público o ahorro privado. En este sentido, hay que recordar que desde el siglo XVI y a lo largo de tres siglos, las minas de los dominios españoles en América fueron el origen de más de tres cuartas partes de la plata producida en el mundo y que en la segunda mitad del siglo XVIII México era la fuente de alrededor de 80% de la plata exportada por las colonias españolas.

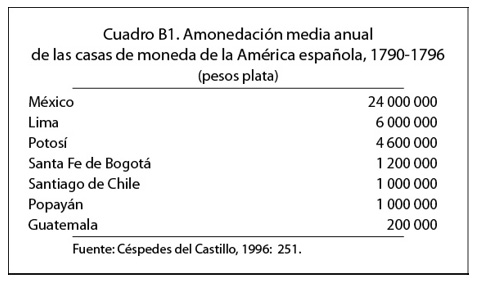

La Casa de Moneda de la ciudad de México se convirtió, por lo tanto, en la mayor ceca del mundo desde temprano en el siglo XVIII, con capacidad para acuñar la impresionante cantidad de 30 millones de pesos plata por año; contaba con un cuerpo de técnicos profesionales, razón que explica en buena medida que la calidad y ley de la moneda se mantuvieron en el más alto nivel durante decenios. Nuestro cuadro B1 indica que para fines del siglo, la producción anual promedio de pesos plata en la ceca mexicana superaba los 20 millones y la acuñación hispanoamericana, en su conjunto, rebasaba los 30 millones de pesos plata.

En esta época seguía siendo fundamental la producción de las minas en tres regiones, Guanajuato, Zacatecas y Real del Monte, pero al mismo tiempo se produjo un proceso notable de aumento de la exploración y explotación de reales de minas en otras zonas, como las de Taxco, Guadalajara, San Luis Potosí y, más al norte, Durango, Chihuahua y Sonora. Esta expansión coincidió con una ampliación de la colonización en la extensa frontera del norte.

A pesar del notable aumento de producción de plata, varios historiadores han argumentado que hacia fines del siglo XVIII las mayores empresas mineras —como la Valenciana en Guanajuato y la Vizcaína del conde de Regla en Real del Monte— enfrentaban crecientes costos de producción que reducían los beneficios. Este hecho nos habla de problemas subyacentes a la gran minería novohispana sobre todo por la enorme inversión en la construcción y desagüe de enormes túneles bajo tierra en los yacimientos más antiguos y productivos. Al mismo tiempo, no debe menospreciarse el hecho de que en el periodo colonial tardío se descubrieron y pusieron en marcha docenas de minas nuevas y muy rentables en el centro-norte del país. Por ello, en el decenio anterior al estallido de las guerras de independencia se alcanzaron las mayores cifras de acuñación de plata en tres siglos de dominio colonial. Es cierto que hubo algunos años de fuertes bajas en la producción, pero ello estaba relacionado sobre todo con la suspensión del envío de azogue en años de guerra europea en el Atlántico, especialmente entre 1796 y 1802 (pueden observarse estas caídas con nitidez en nuestra gráfica B1, atrás).

El control de la circulación de la plata era una fuente de riqueza extraordinaria en la Nueva España que beneficiaba en especial a ciertas élites coloniales. Los estudios de Pedro Pérez Herrero (1988) sobre el Consulado de comerciantes de la ciudad de México en la época borbónica demuestran que los grandes mercaderes de este poderoso gremio disfrutaban de un virtual oligopolio sobre la circulación de la plata acuñada y en barras en la mayor parte del virreinato. La plata era indispensable para asegurar un amplio comercio exterior, incluyendo el suministro de importaciones no sólo de España y Europa sino también de Caracas, Guayaquil y Filipinas. Un número considerable de mercaderes de plata se convirtieron en comerciantes-banqueros que ampliaron los circuitos y el volumen del crédito mercantil del virreinato (y del imperio) con el negocio de libranzas (letras de cambio), las cuales facilitaban el comercio en todas las ciudades y regiones y en muchas transacciones internacionales. Como ha demostrado la historiadora Guillermina del Valle (1997, 2003 y 2007) en detallados estudios, los comerciantes del Consulado no sólo financiaron la construcción de las principales carreteras en el virreinato en la segunda mitad del siglo XVIII sino que, además, crearon mecanismos de financiamiento para el gobierno, con base en instrumentos crediticios novedosos.

El control oligopólico de la circulación de la plata, sin embargo, tuvo algunos efectos económicos perversos, además de favorecer una distribución muy desigual del ingreso. En el México borbónico, “país de la plata” por antonomasia, existía una marcada escasez de circulante metálico en el ámbito de las transacciones menudas. En este sentido, destacados historiadores de la moneda en América, como Ruggiero Romano (1998) y Céspedes del Castillo (1996) han hecho hincapié en que la circulación monetaria estaría condicionada por la naturaleza de lo que podríamos denominar la “economía monetaria dual” en la América española. Señalan que durante toda la época colonial, una porción de las transacciones mercantiles reflejaban un carácter premoderno, siendo común el uso del trueque en comunidades campesinas, a lo que se agregaban los métodos coactivos en el pago de los trabajadores en la mayoría de las haciendas. No era inusual que en vez de entregar salarios en metálico, los terratenientes pagasen con mercancías que proporcionaban las tiendas de raya (o pulperías) en las propias haciendas agrícolas o estancias ganaderas. En segundo lugar, la escasez de moneda fraccionaria implicaba que se siguieran usando instrumentos premonetarios, como el cacao y la lana en México. Estos instrumentos fueron denominados “moneda de la tierra”, y a ellos se agregaron otros tipos de numerario para transacciones de poco valor como fueron los llamados tlacos emitidos por los comerciantes de cada plaza americana. Éstos eran pequeñas piezas de cobre, latón u otro metal, y en algunos casos de cuero o madera (de forma irregular), que llevaban un signo distintivo del mercader en cuestión. Circulaban solamente en la respectiva plaza, sirviendo para que los consumidores contaran con instrumentos adecuados para sus compras, aunque esta moneda irregular también se prestaba a múltiples formas de pequeña especulación y obtención de ganancias por parte de los almaceneros.

1.2. La agricultura: expansión con crisis

Sin duda, un elemento indispensable para entender la economía novohispana es que se asentaba sobre una base fundamentalmente agraria que crecía de manera bastante lenta, como puede verse en las series de diezmos y las tendencias globales de la población. Con toda probabilidad cerca de 80% de la población vivía en pueblos rurales, la mayor parte concentrada en las más de 4 000 repúblicas de indios. Como se ha visto en el capítulo anterior, los pueblos de indios constituían las células más numerosas del cuerpo social y económico del virreinato. Para entender el sector agrario, se requiere un conocimiento de “los pueblos de indios” (que contenían alrededor de tres millones de personas) donde se combinaba la propiedad individual con la comunal. Observemos que, en la práctica, relativamente pocos indígenas eran residentes permanentes en haciendas, en las cuales vivía un mayor número de españoles, mestizos, mulatos y esclavos negros, aunque en épocas de siembra y cosecha se contrataban muchos trabajadores de los pueblos de indios de zonas circundantes. Por otra parte, investigaciones recientes demuestran que es bastante equivocado pensar simplemente en términos del modelo estereotipado de hacienda y minifundio en el México borbónico: también fueron muy numerosos los ranchos de propietarios medianos y otras formas de propiedad de la tierra.

En términos de las tasas de crecimiento económico, no podían esperarse milagros. La economía predominantemente agrícola y ganadera con tecnología muy tradicional tenía numerosos paralelos con las contemporáneas del antiguo régimen tardío de países europeos mediterráneos —con niveles de ingresos muy bajos de la mayoría de la población campesina— la cual experimentaba tasas de crecimiento del producto total que no podían superar medio punto porcentual al año. Ello también era consecuencia del hecho de que la economía agraria estaba sujeta, irremisiblemente, a sucesivas crisis meteorológicas que causaban pérdidas de cosechas, altos niveles de mortalidad y, por tanto, tasas de crecimiento poblacional relativamente bajas. Los ciclos (irregulares) de la economía de antiguo régimen colonial eran determinados por las tendencias coyunturales y seculares del clima, el lento crecimiento poblacional y el agotamiento relativo de recursos naturales, aguas, tierras y bosques. Como en la Europa mediterránea de la época, el México colonial estaba sujeto en ocasiones a cataclismos particularmente violentos y profundos, como el espantoso desastre rural de 1784-1785 y la también profunda crisis agraria de 1809, que han sido bien documentados por los historiadores. En la primera, se calcula que sobre una población de algo más de cinco millones de habitantes del virreinato, murieron quizá cerca de 300 000 campesinos, debido a una combinación especialmente letal de sequías y heladas, seguidos por hambrunas y epidemias en cientos de pueblos. Se trataba, por lo tanto, de una pérdida de población que podría acercarse a 5% del total, lo que de manera inevitable provocó una baja en la producción y el consumo y luego requirió un esfuerzo muy considerable de recuperación tanto económica como demográfica en los años inmediatos posteriores a las catástrofes.

Los ciclos en los precios del maíz afectaban de manera especialmente dramática a los pueblos campesinos (repúblicas de indios), los cuales no contaban con los recursos de almacenamiento de las haciendas agrícolas. Está bien establecido que los mayores propietarios rurales acumulaban reservas en épocas de escasez y esperaban hasta que subieran los precios antes de venderlas. Las haciendas —fuesen propiedad de particulares o de órdenes religiosas— operaban de forma similar a las del antiguo régimen europeo y en épocas de escasez suscitaban la misma secuencia secular de protestas y motines de los pueblos campesinos en contra de la especulación de granos por parte de los terratenientes, grandes comerciantes e incluso funcionarios reales. Un informe oficial del 1 de febrero de 1786 indicaba que se habían girado órdenes para que dos ministros de la Real Audiencia de Guadalajara se dedicaran a comprar granos de los distritos rurales para abastecer la alhóndiga y evitar que “los hacendados y rancheros oculten sus semillas… pues no se oculta que las tienen rezagadas acaso por lograr un mayor precio en lo sucesivo y que sólo por este medio podrá lograrse algun consuelo a la ruina que por todas partes amenaza” (Florescano y Pastor, 1981: 80). Pese al dominio numérico de los pueblos de indios, su poder económico y social era limitado frente a una oligarquía de grandes propietarios rurales que eran dueños de una gran diversidad de haciendas agrícolas y ganaderas. Éste era el caso, por ejemplo, de las familias de los marqueses de Jaral de Berrio y San Mateo de Valparaíso, quienes —como muchos otros latifundistas— eran propietarios de literalmente decenas de grandes propiedades en el Bajío, San Luis Potosí, Zacatecas y el norte. Por su parte, el historiador John Tutino ha demostrado la importancia de otros grupos importantes de ricos hacendados en los valles del centro del virreinato, situados en el hinterland de las ciudades de Puebla, México, Pachuca y Toluca. Todavía más impresionante en términos de extensión eran las haciendas ganaderas de los marqueses de Aguayo en Coahuila y Chihuahua, que alcanzaban varios millones de hectáreas, cifra que los sitúa como los mayores terratenientes de la América española a fines del siglo XVIII. No obstante, es importante observar que aparte de los grandes latifundios existía un amplio sector de productores medianos, incluyendo dueños de haciendas más pequeñas en casi todas las regiones del virreinato, así como numerosos arrendatarios y rancheros. Los estudios de David Brading (1975) sobre los propietarios rurales en el Bajío en esta época demuestran la gran variedad de tipos de haciendas y unidades de explotación agraria. Fue en esta zona, y en otras regiones como el valle de Toluca, así como algunos valles de la intendencia de Puebla y regiones circundantes a Guadalajara en donde se produjo un mayor crecimiento de la producción de ganado, trigo y maíz. También es cierto que la expansión de los cultivos no se debió fundamentalmente a innovaciones tecnológicas sino más bien a la explotación intensiva y extensiva de la tierra, a una pequeña inversión en canales y diques y a un aumento en la disponibilidad de mano de obra.

Algo diferente fue el caso de la producción agraria en zonas más tropicales como Veracruz, donde la expansión de las cosechas de tabaco — circunscritas a los valles de Orizaba y Córdoba— se vinculaban con el extraordinario auge del estanco del tabaco desde 1760, bajo el impulso del gobierno, y permitieron mayores inversiones en los cultivos. Por su parte, la producción azucarera colonial se fincó en una expansión de la tierra cultivada y en trapiches e ingenios bastante tradicionales en tecnología, tanto en Veracruz como en el caso del actual estado de Morelos, principal región de haciendas cañeras. A pesar de estas limitaciones, el esfuerzo y las inversiones en el sector fueron suficientes para cubrir la demanda considerable del dulce en gran parte del virreinato e incluso para exportar pequeñas partidas a España hacia finales del siglo.

Las evidencias que han reunido diversos historiadores económicos sobre precios de productos agrícolas y ganaderos en la segunda mitad del siglo XVIII sugieren que, en general, se mantuvieron bastante estables hasta el decenio de 1790 cuando se observa un despegue, lo cual refleja un proceso inflacionario que los historiadores todavía no han explicado a fondo. Por supuesto, se registraron variaciones regionales en la Nueva España por tratarse de una economía todavía no plenamente integrada, pero se ha comprobado que los precios del maíz, trigo, azúcar y ganado sólo subieron de manera relativamente sostenida y con rapidez en la última década del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. Las razones esgrimidas incluyen desde una posible presión sobre la oferta por crecimiento de la población hasta un aumento en la circulación monetaria (en una época de bonanza minera) que se reflejaría en aumentos de precios.

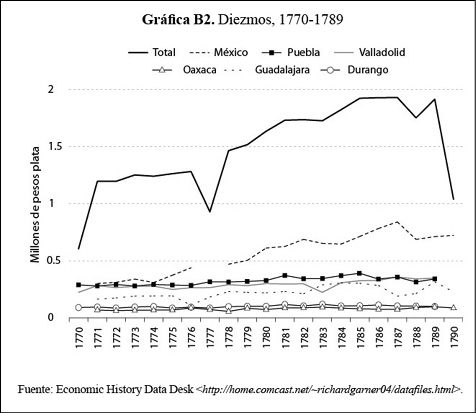

La información que tenemos sobre diezmos constituye uno de los indicadores cuantitativos más interesantes de la producción agraria, aunque sujeto a diferencias de interpretación, porque no sabemos cuán completa y confiable es la fuente. Los diezmos eran recaudados, en principio, sobre la totalidad de la producción agrícola-ganadera en las haciendas y ranchos, pero más irregularmente sobre determinados productos en los pueblos indígenas. Los datos seriales más completos con los que contamos (que son para 1770-1790) sugieren un aumento razonable de la producción agraria en la época, aunque es posible que dichas tendencias de crecimiento se vieran mermadas por la inflación de precios después de 1790, pero ésas son fechas para las cuales no contamos con información tan confiable de los montos de los diezmos.

La relativa prosperidad del sector agrícola y ganadero se reflejaba, a su vez, en cierta bonanza de las instituciones crediticias más vinculadas a los propietarios rurales. Nos referimos, en especial, a las instituciones eclesiásticas en la Nueva España que manejaban una cantidad considerable de capitales, propiedad de aquellas instituciones conocidas como juzgados de obras pías y capellanías, las cuales eran fundaciones religiosas que acumulaban capitales para préstamo. Dichos fondos habitualmente prestaban a diversos grupos de propietarios rurales, mineros y comerciantes y constituían la base fundamental del sistema de crédito a largo plazo de la economía colonial, con un grado de sofisticación y un volumen cada vez mayor, como han demostrado varios estudios muy detallados de la historiadora Gisela von Wobeser (1994 y 2003). Para Lucas Alamán, cada una de las fundaciones religiosas constituía “una especie de banco”, aunque es claro que su opinión debe ser matizada ya que los juzgados de capellanías no eran bancos sino instituciones muy sui géneris, que utilizaban los instrumentos típicos del sistema crediticio de antiguo régimen. Recibían y administraban fondos que les legaban particulares para fines religiosos (como podían ser el mantenimiento de instituciones caritativas, colegios religiosos o hospitales, o el cumplimiento de ciertos oficios, los más comunes oraciones o misas para los difuntos). Frecuentemente, los administradores de los juzgados prestaban los fondos sobrantes a propietarios que los solicitaban, recibiendo a cambio una tasa de interés de 4 o 5% anual. No se conoce el monto total de estos “capitales a rédito” administrados por los juzgados de obras pías del virreinato, aunque algunos contemporáneos bien informados estimaban que podían sumar hasta 40 o 50 millones de pesos.

Es claro que estas instituciones ejercieron un papel importante en los mercados financieros coloniales pero también lo es que fueron seriamente debilitadas por la reforma decretada por los ministros de Carlos IV, conocida como la “Consolidación de vales reales” (véase el documentado estudio de Von Wobeser, 2003). Puesta en práctica a partir de 1804, afectó no sólo a la Iglesia sino a gran número de aquellos terratenientes, comerciantes y mineros que habían tomado préstamos de los juzgados. En efecto, la Consolidación representó un fuerte golpe en contra de la mayor parte de las clases propietarias que estaban directa o indirectamente vinculadas a diversas fundaciones religiosas. Por ello, su implementación provocó un número inusitado de protestas, conocidas como “representaciones”, solicitando su suspensión, la cual sólo llegó en 1808 después de la extracción de más de 12 millones de pesos que fueron enviados a la metrópoli para apoyar a la monarquía en sus guerras. En resumen, esta medida expropiatoria resultó ser solamente la primera de una serie de tremendos golpes que sufrieron los mercados financieros de Nueva España a lo largo de varios decenios de la primera mitad del siglo XIX.

1.3. El dinamismo de los mercados regionales

y el comercio exterior

Uno de los temas que ha sido mejor analizado para la época colonial tardía es el comercio interno en el virreinato de la Nueva España, lo cual ha sido posible gracias a estudios muy detallados basados en una extraordinaria abundancia de documentos sobre las alcabalas (un impuesto sobre las ventas que es parecido al moderno IVA). Los registros de alcabalas se conservan en centenares de volúmenes en el Archivo General de la Nación, fuente que proporciona una información muy clara sobre la vida mercantil en el siglo XVIII. La rica y variada producción de los pueblos campesinos, haciendas y ranchos encontraba salida en las ferias y mercados en villas, ciudades y centros mineros a lo largo de toda la Nueva España. Los estudios sobre el mercado de la ciudad de México —la mayor de todas por su población que rebasaba los 100 000 habitantes— indican que en la segunda mitad del siglo XVIII existía allí un gran consumo de trigo, maíz, chiles, frijoles y todo tipo de ganado —especialmente ovejas y cerdos— así como una extraordinaria proliferación de frutas y verduras. Tampoco deben olvidarse las importantes cantidades de azúcares (en su mayor parte de las haciendas de Cuernavaca), de pulques de las haciendas de Chalco y los valles de Apan, y de aguardiente, algodón y tabaco de Veracruz.

Aparte de los grandes mercados urbanos debe subrayarse la vitalidad de las ferias locales de tipo agrícola y ganadero en todo el México borbónico, las cuales se celebraban de acuerdo con un calendario estricto en diferentes días de la semana en cada región. Las mayores ferias de ganado solíanse celebrar una vez al año, como era el caso de las famosísimas de San Juan de los Lagos, que atraían compradores y vendedores de muchísimos lugares para adquirir mulas, vacas y caballos. El ganado vacuno y ovino era esencial para la alimentación en muchas ciudades, mientras que el ganado caballar y mular era el apoyo para las minas y para el transporte a lo largo y ancho de todo el extenso virreinato. Recordemos, en este sentido, que la arriería era el medio fundamental de transporte (y lo seguiría siendo hasta entrado el siglo XIX) ya que en un país tan montañoso como México, la geografía la hacía obligatoria.

El aumento señalado de la actividad minera, manufacturera, agrícola y ganadera se vio reflejado en un creciente dinamismo de los mercados urbanos y rurales. Si bien la actividad mercantil en la ciudad México en el siglo XVIII ha sido bien documentada, también lo ha sido la existencia de muchos mercados regionales, como lo demuestran los trabajos de Antonio Ibarra y de Eric van Young sobre Guadalajara, de Jorge Silva sobre Valladolid, de Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso sobre Puebla. Dichos estudios tienden a ilustrar la importancia de la actividad de los más importantes centros (o ciudades) redistribuidores regionales con su respectivo hinterland, un patrón común en diversas zonas del virreinato. Por otra parte, demuestran que era dominante el comercio en “productos de la tierra”, incluyendo productos comestibles (maíz, harina de trigo, azúcar, carne), pulques y aguardientes, y textiles (sobre todo las indispensables mantas de algodón y textiles de lana), además de tabaco. Sorprendentemente, apenas una cuarta parte de las mercancías registradas en la mayoría de estos mercados regionales era importada (“productos de Castilla”), sobre todo telas.

Una faceta importante a tener en cuenta en lo que se refiere al comercio exterior en la época colonial es que operaba fundamentalmente a partir de dos puertos, Veracruz, en el Golfo de México y Acapulco, sobre el Pacífico, mientras que los demás puertos costeros llevaban a cabo una actividad mucho más limitada, siempre regulada estrictamente por el gobierno colonial. Sin duda, Veracruz destacaba por el hecho de ser el principal puerto, punto de entrada de los productos europeos y de algunos sudamericanos: telas francesas, inglesas, alemanas y catalanas, ultramarinos, vinos, papel y azogue de España, cacao de Caracas. A su vez, el gran puerto jarocho servía como principal salida de la plata, la cual se cargaba en los buques de guerra españoles que fondeaban en sus costas, y también en los más numerosos pero más pequeños navíos mercantes de particulares. Por su parte, las ferias anuales en el puerto de Acapulco constituían otro espacio importante de intercambio mercantil, que se activaba cada año al llegar la famosa Nao de China, el mayor navío del mundo en el siglo XVIII, que traía sedas, muebles y cerámicas finas de China así como algodones de Filipinas. A cambio, los comerciantes mexicanos enviaban considerables cantidades de plata acuñada a sus corresponsales en Manila, ya que el metal precioso tenía una enorme demanda en China y demás países de Asia oriental.

La liberalización comercial ratificada por las reformas borbónicas en España y gran parte de la América española en 1778 no se implementó plenamente en México hasta 1789, pero contribuyó a incrementar los flujos comerciales transatlánticos. También favoreció un incremento del comercio dentro del Gran Caribe, por ejemplo con Cuba y Caracas, y con puertos del pacífico sudamericano, lo cual se confirma en el aumento notable de las importaciones de cacao de Guayaquil. La mejor fuente de información sobre el comercio en el periodo sigue siendo aquella proporcionada por el secretario del Consulado de comerciantes de Veracruz, fundado en 1796, José María Quiroz, quien fuera el mayor experto en estadística y normativa mercantil del México borbónico, como ha demostrado el historiador Pedro Pérez Herrero (1988). Las tablas anuales de comercio que hizo publicar Quiroz durante más de dos decenios (1796-1820) proporcionan una fuente inestimable de información sobre el comercio de México al final de la colonia. Demuestran que las principales exportaciones estaban muy concentradas en valor, ya que la plata (acuñada o en barras) representaba cerca de 80% del valor total, seguida por la grana cochinilla (un tinte muy valioso y demandado en Europa) con cerca de 10% del total de las salidas. Por otra parte, dominaban por completo las importaciones de telas (con cerca de 70% del valor de las entradas) provenientes de Inglaterra, Francia, Países Bajos, Alemania y España. A su vez, eran considerables las de papel, hierro y azogue de España, así como una amplia gama de vinos españoles.

El comercio en Veracruz era controlado por la Lonja de Comerciantes (creada en 1599), gremio organizado que tuvo una actuación importante en la regulación del comercio regional durante dos siglos, pero (como nos cuenta el historiador Antonio García de León (2004) atravesó por diversos periodos de auge y recesión. Posteriormente, la Lonja fue reemplazada por el Consulado de comerciantes de Veracruz (1796), corporación compuesta por mercaderes de origen vasco, montañés y por cierto número de catalanes, como ha demostrado la investigadora Matilde Souto en diversos trabajos históricos (2001).

Sin embargo, los comerciantes veracruzanos estuvieron largo tiempo subordinados al grupo más poderoso de comerciantes del virreinato, el Consulado de comerciantes de la ciudad de México, integrado a lo largo del siglo XVIII por aproximadamente 200 casas comerciales muy poderosas y dinámicas. Los estudios de Guillermina del Valle (1997, 2003, 2007) sobre este influyente gremio han demostrado no sólo su papel clave en la intersección entre la administración virreinal y la economía mercantil, sino también la compleja política interna de esta gran corporación, que se dividía en los “partidos” de los vascos y montañeses. Muchos de los hombres más ricos y poderosos de la colonia pertenecían a estos grupos que ejercían una influencia decisiva sobre el comercio y las rutas de transporte pero también sobre los mercados crediticios del virreinato y sobre las finanzas del propio gobierno.

Pese a la apertura impulsada por las reformas borbónicas, los ciclos del comercio colonial (con el mundo exterior) fueron marcadamente erráticos debido a las repetidas guerras internacionales en las que se involucró la Corona española desde 1779 hasta fines de la época colonial. En este sentido, resulta problemático argumentar que se produjo un aumento sostenido del intercambio internacional, ya que periodos de intensa actividad eran seguidos por fases de pronunciado estancamiento. No obstante, aun en los años de guerra naval entre España y Gran Bretaña —1796-1802 y 1805-1808— fue posible sostener un intercambio importante debido al llamado “comercio neutral”, por medio del cual navíos de países neutrales podían gestionar y obtener licencias del monarca español para introducir y extraer mercancías de Veracruz y otros puertos hispanoamericanos.

1.4. Las manufacturas: telas y tabacos

Dado el tamaño de los mercados urbanos y rurales de las distintas regiones de la Nueva España, no era extraño que se desarrollara una importante industria textil, como han demostrado en gran detalle los historiadores Manuel Miño (1998) y Richard Salvucci (1992) en trabajos clásicos sobre el tema. Sin embargo, esta producción no era propiamente fabril, sino que operaba bajo condiciones características del antiguo régimen colonial. Se contaba, en primer lugar, con una extensa producción de telas en el ámbito doméstico para autoconsumo por parte de los habitantes de los miles de pueblos de indios y mestizos. En segundo lugar, existía un amplio número de talleres familiares en ciudades, villas y pueblos. Y, finalmente, funcionaban un número considerable de obrajes, que eran talleres de tamaño importante que operaban con una curiosa combinación de trabajo asalariado, esclavos y operarios semilibres.

La producción textil en telares y obrajes era sorprendentemente antigua, ya que databa de los años de 1540. También era compleja. La mayor parte de los obrajes laneros estuvieron concentrados en el valle de México, en las regiones del Bajío y en la zona de Puebla y Tlaxcala. La materia prima provenía de grandes manadas de ovejas en las haciendas y pueblos de la zona centro-norte del virreinato. Muchos obrajes utilizaban arroyos o ríos como fuente de energía. Las formas de organización del trabajo eran tradicionales, pero los dueños lograron una comercialización razonablemente exitosa, proveyendo a amplios mercados en la Nueva España e incluso logrando exportaciones a Centroamérica y Venezuela. El historiador Salvucci ha explorado la lógica de estos talleres y explica por qué no tendieron a crear innovaciones tecnológicas importantes en el siglo XVIII, lo cual ayuda a comprender su virtual desaparición a partir de las guerras de independencia.

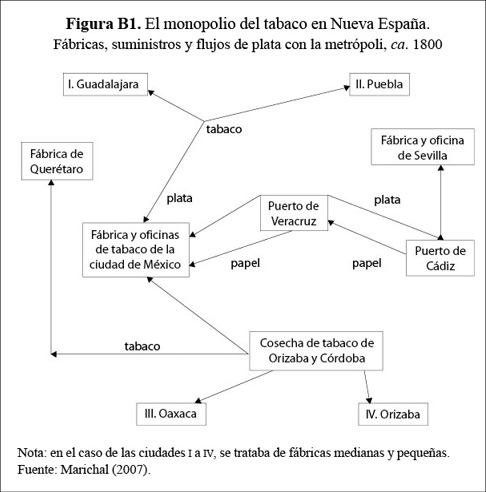

La segunda actividad más importante de tipo manufacturero era la tabacalera, que alcanzó una producción realmente enorme en el virreinato en el siglo XVIII. Desde el decenio de 1760, una de las metas fiscales principales de la administración borbónica fue el establecimiento de un monopolio estatal en el sector de tabacos que permitiera aumentar los ingresos del gobierno. Para lograr la implantación de este monopolio estatal en la Nueva España fue necesario lanzar una campaña para cerrar la multitud de pequeños talleres privados que existían en la mayoría de las regiones del virreinato desde el siglo XVII. Ello se logró a pesar de numerosas protestas de los artesanos y pequeños manufactureros, al parecer porque los grandes comerciantes oligopolistas de la colonia —representados por el Consulado de comerciantes de la ciudad de México— no se opusieron a dicha medida, sino que al contrario, ayudaron al visitador José de Gálvez a financiar el monopolio en sus primeras etapas.

Una vez que habían quebrado o cerrado los pequeños establecimientos privados, comenzó la construcción y lanzamiento de una gran fábrica estatal en la ciudad de México, la cual contaría con cerca de 8 000 operarios a principios del siglo XIX, siendo la mayor instalación manufacturera en las todas las Américas. Una enorme parte de la población trabajadora en la ciudad capital dependía de esta fábrica para su supervivencia. Al mismo tiempo, se establecieron fábricas de menores dimensiones en varias regiones del virreinato: en 1809 la fábrica de Querétaro tenía 3 706 operarios, la de Guadalajara 1 160, la de Puebla 1 228, la de Oaxaca 610 y la de Orizaba 335 trabajadores; en 1795 había casi tantos hombres como mujeres empleados en las fábricas del monopolio.

Dentro de cada fábrica, la división del trabajo y la administración eran complejas. En el caso de la fábrica de México existía un administrador general, directores generales y un contador y asistentes. A su vez, un cuerpo de maestros y maestras de mesas estaba a cargo de las diferentes secciones de la fábrica en turnos diurnos y nocturnos. Entre los trabajadores de la fábrica se contaban distintas categorías que incluían torcedores, operarios, cigarreros, fabricantes y gritonas. Para la manufactura de los puros se contaba con pureros, envolvedores y encajonadores.

Para expandir la producción y manufactura del tabaco, el monopolio requería una amplia red de comercialización. Para ello se creó un sistema muy original y exitoso de ventas en estanquillos, que se establecieron en cientos de puntos en el virreinato, en ciudades, villas y pueblos. Este sistema de comercialización masiva y extensiva fue una innovación notable que demostraba que las empresas estatales del antiguo régimen podían ser innovadoras y eficientes. Los funcionarios del estanco tuvieron gran cuidado en reunir información sobre ventas por regiones: sus estadísticas contables eran sobresalientes e indicaban una capacidad de evaluación de las políticas de comercialización que incluso nos recuerdan a aquellas empleadas por grandes empresas comercializadores de nuestros días.

1.5. La fiscalidad del México borbónico,

auge y comienzos de crisis

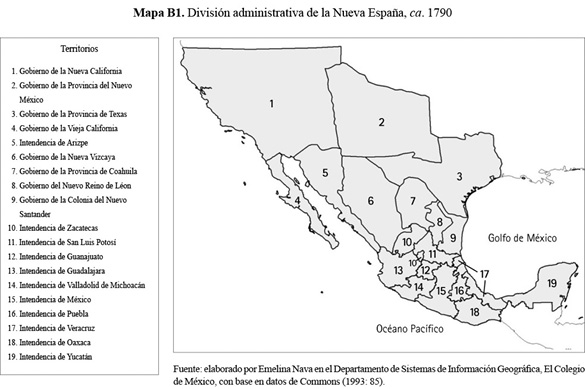

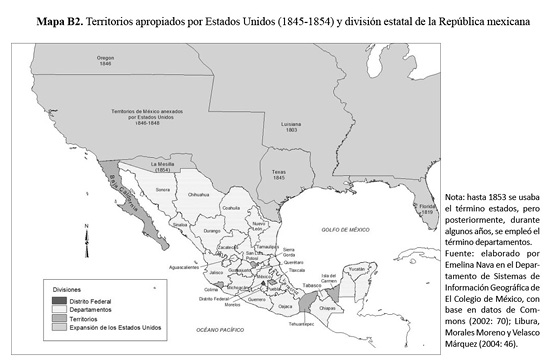

Aparte de los estancos de la pólvora, el tabaco y el azogue, la Real Hacienda obtenía ingresos de una gran cantidad de impuestos adicionales que permitieron cubrir el aumento de gastos derivado de las nuevas estrategias adoptadas por la administración de Carlos III (1759-1788) para defender al imperio frente a sus rivales. Debe recordarse que las llamadas reformas borbónicas puestas en marcha en ese periodo incluían un conjunto complejo de medidas militares, administrativas y fiscales. Para mejor gobernar el extenso reino americano septentrional, se establecieron nuevas unidades administrativas conocidas como las intendencias en el corazón del virreinato, mientras que siguieron vigentes los gobiernos de las provincias en los vastos territorios del norte (véase mapa B1).

Con objeto de mejorar la defensa de la Nueva España en sus extensas costas y fronteras, se incrementó de manera notable el tamaño y profesionalismo del ejército colonial y de las milicias. Pero para ello se requería además mejorar la recaudación fiscal.

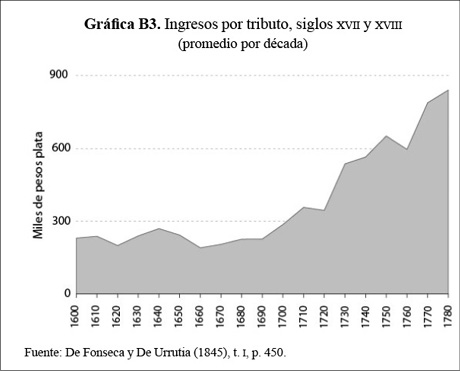

La exacción colonial más arcaica y sui géneris era el tributo exigido a todos los jefes de familia en los pueblos de indios (las llamadas “repúblicas de indios”). La tasa era de aproximadamente dos pesos plata a pagarse anualmente por cada tributario, recayendo de manera fundamental sobre los campesinos indios que vivían y cultivaban su propia tierra, y sólo de manera ocasional sobre campesinos que trabajaban en haciendas o en plantaciones. Como puede observarse en nuestra gráfica B3, los ingresos anuales obtenidos de esta fuente ascendieron de manera notable a partir de un promedio de 250 000 pesos recogidos anualmente en el siglo XVII hasta alcanzar una especie de techo en el decenio de 1780, con cerca de 800 000 pesos. Posteriormente, la recaudación se estancaría, coincidiendo con la gran mortalidad derivada de la crisis agraria de 1785.

Una segunda fuente tradicional de ingresos para la administración colonial provenía de la recaudación de impuestos sobre la producción de plata y oro registrados todos los años en el virreinato. Estas contribuciones recaían directamente sobre las ganancias de los dueños de las minas. El diezmo minero representaba un 10% del valor de las barras de plata que entraban en la ceca para su amonedación.

Las cifras en ascenso de la producción y acuñación a lo largo del siglo indican que se estaba produciendo el mayor auge de la historia de la producción de plata en la historia americana. Una de las facetas más notables estribaba en el centralismo impuesto por el gobierno en materia de fiscalización y, sobre todo, en la acuñación de los famosos pesos plata. De hecho, toda la plata en barras proveniente de todos los centros mineros del virreinato era transportada a la Casa de Moneda en la capital para su fundición y posterior acuñación.

La importancia de la Casa de Moneda para la economía mundial fue registrada por Humboldt en su visita en a México en 1803:

Es imposible visitar este edificio… sin acordarse que de él han salido más de dos mil millones de pesos fuertes en el espacio de menos de 300 años… y sin reflexionar sobre la poderosa influencia que estos tesoros han tenido en la suerte de los pueblos de Europa (Humboldt, 1991: 457).

Aunque es cierto que el diezmo minero era la contribución más importante de la variada gama de exacciones que recayeron sobre la plata mexicana, un competidor cercano era el ingreso derivado de la amonedación, como lo indican los datos sobre las ganancias de la Casa de Moneda (amonedación de oro y plata). Un ingreso adicional se derivaba de la venta de los productos del monopolio estatal del mercurio (azogue), insumo esencial para el proceso de refinación de la plata colonial. Las ganancias netas obtenidas de los impuestos mineros proporcionaban directa e indirectamente cerca de cuatro millones de pesos al erario real en la década de 1790, aproximadamente 26% del ingreso neto total del gobierno virreinal.

Un tercer ramo de ingresos fue el derivado de los impuestos sobre el comercio; los más importantes eran conocidos como alcabalas y pulques (impuestos sobre las bebidas alcohólicas locales). La alcabala —término de origen árabe— tenía un origen medieval. Desde el siglo XVI, tanto en la metrópoli como en las posesiones españolas en América era un impuesto real que se cobraba sobre la gran mayoría de las transacciones mercantiles, siendo parecido a nuestro moderno impuesto sobre el valor agregado (IVA). En México continuó su cobro durante toda la época colonial y, luego, durante buena parte del siglo XIX, fue el impuesto más importante del que dispusieron la mayoría de los gobiernos de los estados.

Durante la época colonial se exceptuó del pago de alcabalas a indios, iglesias, monasterios, prelados y clérigos. Asimismo no pagaban alcabalas ciertos productos: maíz, granos y semillas vendidos en mercados y alhóndigas; pan cocido; caballos ensillados y frenados, y libros. Las oficinas encargadas del cobro y recaudación fueron las aduanas, las receptorías y subreceptorías. Las alcabalas y pulques producían en conjunto aproximadamente 24% del total de los ingresos netos del gobierno virreinal hacia fines del siglo XVIII. De acuerdo con los detallados estudios de los historiadores Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso (1985, 1987a, b), el rendimiento de los impuestos sobre el comercio interno aumentó en parte debido al aumento de la comercialización, pero también como resultado de la creciente presión fiscal ejercida por los recaudadores.

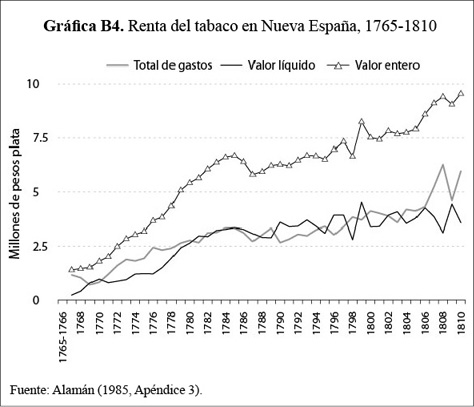

Otros ingresos de la Real Hacienda colonial provenían de los monopolios fiscales que ya hemos mencionado y que operaban en todo el imperio español como tantas empresas estatales: el monopolio del azogue, el estanco de la sal y el estanco de la pólvora, por ejemplo. En los siglos XVI y XVII los estancos habían operado generalmente bajo un régimen de arrendamientos, pero en el siglo XVIII el Estado borbónico estableció cada vez más controles sobre los mismos y en varios casos una administración directa. El incremento en las ventas de tabaco, a pesar de sus crecientes costos, hace presuponer que este monopolio fiscal tuvo un notable éxito comercial al lograr difundir el “vicio” del tabaquismo entre la población novohispana. Pero de nuevo, vale la pena hacer hincapié en el hecho de que la expansión en las ventas no implicaba un incremento muy sustancial del producto neto, como puede observarse en la gráfica B4.

¿Cuán pesada era la fiscalidad para la población del virreinato? Ésta es una cuestión que se discute en la historiografía actual. Para ofrecer una idea aproximada conviene elegir un año “normal”, cuando las contribuciones ordinarias (impuestos) constituían el grueso de los ingresos del gobierno, como es el caso de las cifras para el periodo 1785-1790. En ese quinquenio, de acuerdo con los mayores expertos contemporáneos (los funcionarios Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia), los ingresos anuales de la Real Hacienda de la Nueva España rondaban los 20 milllones de pesos. Sobre la base de una población de aproximadamente cinco millones, ello indicaría que los habitantes del virreinato aportaban una contribución per cápita de cuatro pesos plata por año a la Real Hacienda. Estas cifras contrastan con los 2.9 pesos que aportaban los habitantes de España anualmente a su gobierno, de acuerdo con las cifras de la tesorería general de Madrid para fines del siglo XVIII.

1.6. La crisis financiera del antiguo régimen

y las guerras imperiales a fines del siglo XVIII

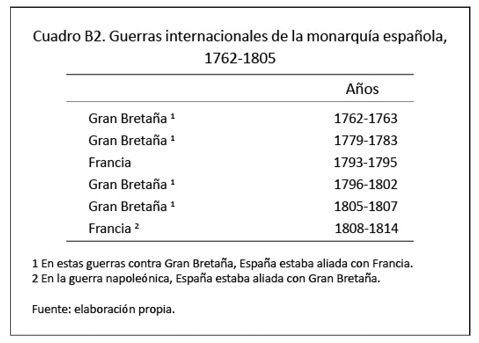

Una de las facetas más extraordinarias de la recaudación de fondos fiscales en la Nueva España es el monto tan alto que se destinaba a pagar gastos militares y a cubrir gastos de fuera del virreinato. Estos rubros aumentaron de manera formidable en el último cuarto de siglo a raíz de la las demandas financieras que surgieron a partir de la guerra contra Gran Bretaña (1779-1783), la confrontación bélica contra la Convención francesa (1793-1795) y la primera y segunda guerras navales contra Gran Bretaña (1796-1802 y 1805-1808) (véase el cuadro B2). Los sucesivos conflictos bélicos provocarían tanto un aumento de la deuda pública española como la adopción de una política de progresivo endeudamiento de los gobiernos coloniales en los territorios americanos.

El incremento de las deudas coloniales en la Nueva España tuvo varios componentes. En apenas dos decenios se recaudaron cuatro donativos universales y tres préstamos gratuitos (“suplementos”), así como nueve préstamos a interés contratados por medio del Consulado de Comercio y el Tribunal de Minería. En total, entre 1781 y 1800 se recogieron en el virreinato algo más de cuatro millones de pesos plata por cuenta de cuatro donativos y 17.5 millones de pesos por cuenta de préstamos y suplementos. Luego, entre 1805 y 1808, la Corona recaudó otros 12 millones adicionales por cuenta del mayor programa de financiamiento extraordinario conocido como la Consolidación de vales reales, así como 10 millones de pesos más en préstamos obtenidos de las élites novohispanas entre 1808 y 1810 para apoyar a los patriotas españoles en su lucha contra las tropas napoleónicas.

Las contribuciones de la Nueva España no fueron las únicas otorgadas a la metrópoli para proseguir con sus costosas guerras. También se realizaron algunos empréstitos para la Corona en Cuba, Guatemala, Nueva Granada, Perú, Chile y otros territorios de Hispanoamérica, pero los préstamos y donativos reunidos en México fueron los más cuantiosos de toda la América española. Curiosamente, y a pesar de su importancia, el tema de las deudas coloniales no se ha resaltado en la historiografía mexicana hasta época reciente, pero sin duda constituye un capítulo de la historia del virreinato esencial para descifrar la compleja evolución financiera y política del periodo.

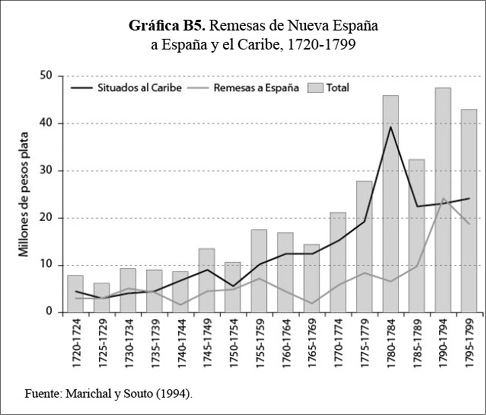

Al mismo tiempo que la metrópoli exigía dineros para sus guerras europeas, también requirió apoyos fiscales de México para cubrir gastos de defensa del imperio en el Gran Caribe por la amenaza que presentaba Gran Bretaña en la región. Estos traslados de fondos en metálico (conocidos desde fines del siglo XVI en América como situados) constituían una espesa red de transferencias intraimperiales cuya importancia cuantitativa y estratégica no debe menospreciarse. Servían al sostenimiento del gobierno militar y civil en una vasta zona geográfica que abarcaba Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Luisiana, las Floridas, Trinidad y otros puntos del Gran Caribe. Al mismo tiempo se mandaban situados anualmente a las Filipinas, cuya administración dependía en buena medida para su supervivencia de los envíos de la plata mexicana en épocas de paz y, aún más, en las numerosas coyunturas bélicas. En pocas palabras, hacia fines del siglo XVIII la Nueva España efectivamente estaba operando como una especie de submetrópoli financiera dentro del imperio español (véase gráfica B5).

La revisión de las series fiscales demuestra que se extrajeron un total de aproximadamente 250 millones de pesos de las tesorerías de Nueva España entre 1780 y 1810 por cuenta de la Real Hacienda para ser remitidas al exterior. Éste fue el verdadero precio fiscal de ser colonia. De este enorme monto, aproximadamente 100 millones de pesos se mandaron en concepto de situados a diversas colonias hispanoamericanas (y a las Filipinas) mientras que unos 150 millones de pesos se enviaron a la metrópoli como transferencias fiscales netas (gráfica B5).

En suma, puede estimarse que anualmente se remitía un promedio de 8.3 millones de pesos por cuenta de las tesorerías novohispanas. ¿Cuál podía ser el efecto en cualquier otra economía de una situación en la que 40% de las exportaciones se efectuasen como simple traslado de capitales hacia fuera sin ningún retorno en mercancías o compensación crediticia? Cálculos recientes estiman que implicaba una pérdida de al menos 5% del producto bruto interno del virreinato, una cifra que para una economía de antiguo régimen implicaba una limitación drástica al crecimiento económico potencial, aun antes del estallido de las guerras de independencia.

2. El impacto económico y fiscal

de las guerras independentistas, 1810-1820

En 1810 se produjo el estallido de los primeros movimientos independentistas en varias regiones del México central. Durante la década de 1810-1820, caracterizada por una persistente guerra civil que enfrentó al ejército de la administración virreinal con un mosaico cambiante de fuerzas rebeldes, la recaudación empeoró en forma progresiva. Por consiguiente, uno de los efectos más importantes de la guerra sobre el Estado fue una profunda crisis fiscal en el virreinato. Dada la complejidad de la guerra todavía no sabemos con suficiente detalle cuán efectiva fue la recaudación de impuestos por realistas o fuerzas insurgentes, aunque debe señalarse que sobre esos temas están trabajando actualmente algunos investigadores. Lo que sí se sabe es que se produjo una fragmentación del viejo sistema de la Real Hacienda colonial y que comenzaron a producirse problemas graves en la recaudación de muchos impuestos en la mayoría de las regiones del extenso territorio del virreinato.

Tres fueron los factores que provocaron el progresivo debilitamiento y desintegración del complejo sistema de la Real Hacienda colonial. El primero fue el extraordinario aumento en los gastos militares internos. El segundo fue la dificultad para conseguir nuevos préstamos, circunstancia agravada por el cúmulo de viejas deudas coloniales sobre las cuales comenzó a suspenderse el servicio de la deuda. La tercera fue la tendencia hacia una mayor autonomía fiscal de las tesorerías locales, reduciendo la transferencia de fondos de las regiones a la capital, asiento del gobierno virreinal.

La tradicional centralización fiscal fue dando lugar a un proceso de gradual federalización del territorio de Nueva España, como ha argumentado el historiador John TePaske (1991). La estructura fiscal colonial que había operado con base en un sistema bien integrado de 24 tesorerías regionales comenzó a fracturarse. No es sorprendente que después de 1810 se suspendieran las remesas de recursos fiscales a España y a las colonias españolas en el Caribe, y que, por lo tanto, se suprimieran los nexos principales entre el virreinato y la maquinaria fiscal y financiera imperial. Al mismo tiempo, las propias cuentas de la administración fiscal en la Nueva España se hicieron cada vez más caóticas, problema serio para el historiador, ya que hace difícil seguir las tendencias tributarias con precisión.

La guerra no sólo tuvo un impacto poderoso sobre el sistema fiscal de México sino también sobre el monetario. Los comandantes militares locales consideraban indispensable acaparar recursos locales para financiar los ejércitos regionales y defender sus posiciones contra los insurgentes. Además, con objeto de controlar y obtener mayores ingresos del cada vez más deprimido sector minero, los jefes regionales, militares y civiles decidieron establecer casas de moneda locales. Como resultado, el viejo monopolio de la Casa de Moneda de la ciudad de México se quebró y la amonedación de la plata se descentralizó y tendió a disminuir en la medida que las otrora ricas minas fueron afectadas o paralizadas por la insurgencia y la guerra. De acuerdo con el historiador económico Enrique Cárdenas (2003), la contracción de la actividad general económica fue acentuada por la contracción de la minería y la fuga de capitales.

Las condiciones del transporte en todo México se volvieron cada vez más precarias y la salida de la plata por la ruta México-Veracruz fue obstaculizada, lo que redujo las importaciones. Ello tuvo efectos especialmente negativos en el caso del azogue, esencial para los procesos de amalgamación de los metales. Los problemas de abasto de la minería continuaron durante toda la guerra, al tiempo que la insurgencia provocó la huida de millares de trabajadores mineros que se unieron en muchas ocasiones a la rebelión, aunque en otras fueron reclutados por los ejércitos realistas.

El aumento de la inseguridad en los caminos que comunicaban las ciudades de México, Querétaro y Toluca fue reduciendo las transacciones con la rica zona minera y agrícola del Bajío y con otras regiones del norte y occidente del virreinato. Como consecuencia comenzaron a diversificarse las rutas de transporte y comercio, en muchos casos forzando una serie de nuevas salidas al mar. Por ejemplo, pronto se fue ampliando el comercio desde el Bajío y San Luis Potosí hacia el puerto de Tampico, que comenzó a rivalizar con Veracruz, como lo haría durante largo tiempo después de la independencia. A su vez, se intensificó el comercio en puertos del Pacífico como San Blas, que se convirtió en almacén para el comercio de Guadalajara y Jalisco, en general, aunque debe subrayarse el incremento muy considerable del contrabando, que se convertiría en un problema endémico en el país durante más de medio siglo.

La guerra y las guerrillas de los años de la insurgencia provocaron una baja en la producción agrícola y ganadera en muchas instalaciones rurales y en los mercados de crédito que tradicionalmente atendían al sector agrario y a los propietarios de haciendas. Es cierto que la devastación fue mayor en determinadas regiones, pues como ha señalado Luis Jáuregui, “el Bajío sufrió daños importantes, toda vez que fue una zona de guerra casi total, lo mismo puede decirse de Michoacán y algunas partes de Zacatecas-Durango y la región de Guadalajara. Todas zonas muy fértiles cuya decadencia agrícola se convirtió en desabasto a las ciudades más importantes como México, Querétaro, León, Salamanca, Guanajuato, Valladolid y Guadalajara” (Jáuregui, 2010: 249).

Otras regiones agrícolas importantes como Puebla, Cuernavaca y Michoacán sufrieron las consecuencias de la rebelión tanto por la pérdida de brazos que trabajaban la tierra como por las fuertes exacciones de las tropas realistas y el robo de ganado por ambos bandos. A su vez, hubo enfrentamientos entre diferentes sectores rurales. Por ejemplo, miles de jornaleros indígenas y esclavos afroamericanos de la zona de Tierra Caliente y de fincas azucareras de Cuautla se unieron a las fuerzas de Morelos pero tuvieron que vérselas con las tropas comandadas por propietarios blancos que bajaron de la zona triguera de Atlixco, en Puebla, para impedir el avance de la insurgencia hacia sus tierras. Los conflictos han sido calificados por algunos historiadores como una guerra civil prolongada, la cual habría de modificar relaciones políticas, sociales y económicas seculares.

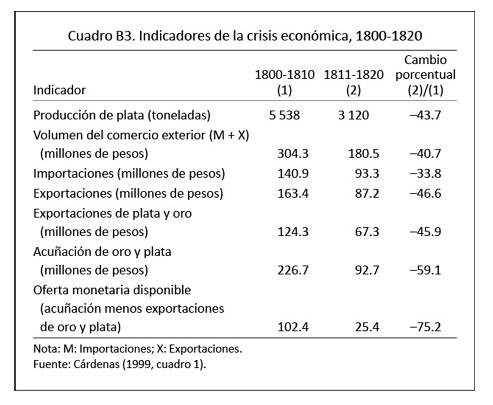

La disrupción de los caminos a raíz del aumento simultáneo del bandolerismo y de las acciones depredadoras de los ejércitos realistas contribuyó a la caída del comercio de los productos agrícolas y a una progresiva segmentación de los mercados. Todo ello se reflejó en un descenso abrupto de la producción, del intercambio, de la minería y de la acuñación. El cuadro B3, que fue elaborado por el historiador económico Enrique Cárdenas, ofrece de manera sintética una serie de indicadores del colapso económico sufrido durante los años del conflicto.

Como puede observarse, la minería decayó en más de 40%, la acuñación de moneda en cerca de 60% y la oferta monetaria en una proporción calculada en 75%, lo cual sugiere la naturaleza profunda del derrumbe. A su vez, se calcula una caída muy fuerte del comercio exterior, aunque en este caso es difícil ser precisos por el factor contrabando que aumentó enormemente durante las guerras.

Al tiempo que la economía se deterioraba, se desintegraban progresivamente los mercados de crédito locales. Conviene enfatizar, en este sentido, que hacia fines de la colonia efectivamente existía un sistema crediticio y un mercado de capitales complejo y relativamente eficiente. Así lo atestiguan los trabajos realizados en los últimos años sobre las operaciones financieras de los consulados de México y Veracruz, del Tribunal de Minería, de numerosas instituciones eclesiásticas prestamistas y de los créditos extendidos a comerciantes, rentistas, hacendados y mineros, todo lo cual indica la operatividad de los mercados crediticios y financieros tardocoloniales de Nueva España.

En un país con una distribución del ingreso tan concentrada en manos de los grandes comerciantes, mineros y hacendados, como era el México borbónico, la falta de confianza del pequeño círculo de actores más ricos en la futura estabilidad del Estado y de la economía tuvo enormes y graves consecuencias. La fuga de capitales aumentó con una velocidad notable y debilitó el régimen realista y su ejército. Finalmente, en 1820, al recibir noticias de la caída de la monarquía absoluta en España (después del levantamiento de Riego), los principales dirigentes militares realistas llegaron a la conclusión de que más valía concluir la guerra civil y declarar la independencia de la madre patria. El general realista más destacado, Agustín de Iturbide, asumió el poder como jefe de Estado (y pronto como autoproclamado emperador mexicano) con el objetivo de llevar a cabo reformas que permitiesen conservar el statu quo social, a pesar del cambio de régimen político. La independencia se alcanzó con la proclamación del Plan de Iguala por Iturbide, y la posterior firma de los Tratados de Córdoba con el jefe político enviado de España, Juan O’Donojú, en agosto de 1821.

3. La economía mexicana en el inicio

del periodo independiente, 1821-1855

3.1. Independencia y reformas liberales en México

en la década de 1820

El primer gobierno independiente mexicano (1821-1823), encabezado por Iturbide, fue breve. Tuvo poca fortuna en la recaudación —ya desquiciada por las guerras— y por ello el novel y fugaz emperador recurrió a una serie de préstamos forzosos que consistieron en la expropiación de las conductas de metales preciosos enviados por los grandes comerciantes mexicanos a Veracruz y Acapulco, que sumaron casi dos millones de pesos plata. Estas medidas provocaron críticas fortísimas y debilitaron al efímero imperio que pronto daría paso a la República federal en 1824.

A pesar de la temprana crisis fiscal, una parte de la estructura tributaria se conservó con algunos ajustes debido a las nuevas divisiones político-administrativas derivadas de la creación de una administración federal (Carmagnani, 1983, y Marichal, Miño y Riguzzi, 1994). Sectores del aparato administrativo colonial se subsumieron en el nuevo Estado que comenzó a emerger en la década de 1820, lo cual sugiere que parte de la vieja organización burocrática y militar central permaneció, con algunos cambios significativos (Jáuregui y Serrano Ortega, 1998; Arnold, 1991). Por su parte, el legado financiero colonial (incluidas las deudas del gobierno virreinal) se conservó en los libros mayores de las cuentas financieras del nuevo gobierno y en la agenda del debate político, pero nunca fue resuelto satisfactoriamente.

Pese a ciertas continuidades, no deben menospreciarse los cambios fundamentales en la soberanía y organización política del Estado y en la reorganización del sistema hacendario post-independiente. El nuevo marco institucional fiscal y financiero fue ratificado por la Constitución federal de 1824, que estableció un orden y una jurisdicción política similares —en principio— a los de la vecina república de Estados Unidos, manifiesto en el hecho de que la nueva administración nacional mexicana tuvo que coexistir con más de 15 gobiernos estatales locales, cada uno de los cuales reclamaba sus respectivos recursos impositivos.

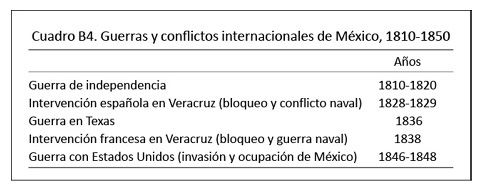

La estructura fiscal federalista probó ser fuente de conflicto y controversia durante medio siglo (Jáuregui y Serrano, 1998). Los intentos por reformar el viejo sistema tributario desde el imperio de Iturbide y, sobre todo, desde la República federal (1824) fueron complejos y contradictorios, y aún es prematuro proponer un balance completo ya que se requieren estudios locales más detallados de lo acontecido en esos años. Lo que sí puede afirmarse es que el nuevo sistema fiscal fue insuficiente para apuntalar al nuevo Estado y su ejército de manera realmente eficaz. De allí se derivó en buena medida la debilidad de la República mexicana en los decenios siguientes, incluso sin tomar en cuenta que ésta sufrió, por otra parte, un mayor número de conflictos internos e invasiones externas que cualquier otro país de América en esa época.

Un primer aspecto contradictorio del marco institucional mexicano en la década de 1820 fue la sobreimposición del modelo federalista sobre el viejo sistema centralista de gobierno español colonial. El nuevo sistema fiscal pronto demostró ser relativamente ineficiente y proclive a intensificar la rivalidad entre las clases políticas del gobierno federal y de los estados, todos ansiosos por captar una porción de las rentas públicas. Una segunda fuente de conflictos surgió del debilitamiento de la vieja burocracia colonial, que a pesar de sus fallas había logrado ser capaz de recolectar impuestos y de mantener una contabilidad detallada de una serie amplia y diversa de fuentes de ingresos. El debilitamiento de la administración tributaria y la creciente subordinación de los empleados fiscales a jefes políticos y militares locales hicieron que a partir de la independencia la recaudación de impuestos fuera cada vez más anárquica, lo cual fue acompañado por un notable deterioro en los métodos contables. Como resultado, era frecuente que ni los altos funcionarios del gobierno ni los generales del ejército tuviesen ideas muy precisas de cuánto dinero estaría disponible en las tesorerías federales ni cómo se gastaría.

Desde los años de 1820 comenzaron a manifestarse tres crisis entrecruzadas que demostrarían ser persistentes y prolongadas: la crónica crisis fiscal, la larga crisis de la deuda pública y la debilidad de los mercados financieros. A ello se sumó una compleja situación monetaria que pronto desembocó, de nuevo, en una notoria escasez de circulante de plata que fue suplida por la emisión de una cantidad importante de circulante de monedas de cobre en los años de 1830, hasta provocar una crisis y su posterior retiro.

La revisión de las categorías mayores del ingreso fiscal arroja luz sobre algunos de los problemas confrontados por el gobierno republicano en sus primeras décadas. Hay que subrayar, en primer término, que las dos fuentes fundamentales de los ingresos coloniales tradicionales, el tributo y el diezmo minero, fueron abolidas, lo cual produjo una reducción nominal de ingreso potencial de la administración central de casi 30%, frente a lo que era habitual en el gobierno virreinal a finales del periodo colonial. En el caso de los impuestos conocidos como tributos, que en la época colonial recaían sobre medio millón de jefes de familia de los más de 4 000 pueblos de indios, las reformas fueron contradictorias. Durante buena parte del periodo de las guerras (1810-1820), la recaudación se suspendió y pareció políticamente contraproducente intentar restablecer esta exacción arcaica. Por otra parte, después de la ratificación de la Constitución de 1824 no podían justificarse impuestos de carácter corporativo, lo que iba en contra de los principios liberales de ciudadanía. No obstante, tras un corto periodo, en varios estados se reintrodujo el impuesto tributario bajo nuevos nombres, como ocurrió en el caso de los gobiernos estatales de Yucatán, Oaxaca y Chiapas. También se reimplantó una versión modificada en el Estado de México (la contribución personal) y los oficiales estatales y municipales rivalizaron por su control.

En el caso de la minería se resolvió que era conveniente eliminar el diezmo minero para favorecer la producción, la cual, debe recordarse, había caído estrepitosamente durante las guerras. A principios de la década de 1820, el secretario de Asuntos Exteriores, Lucas Alamán, promovió una política de reducción de impuestos para atraer inversionistas británicos al país con el aliciente de obtener altos beneficios de las famosas minas de plata mexicanas. Esta política fue exitosa y en 1824-1825 se establecieron siete compañías mineras anglo-mexicanas que intentaron impulsar la producción de plata, introduciendo nuevo equipo importado de Gran Bretaña. No obstante estas exenciones preliminares, al pasar los años, la presión fiscal sobre los mineros y los comerciantes de la plata fue aumentando ya que fueron obligados a pagar diversos impuestos sobre la plata y su acuñación. En 1843, por ejemplo, las necesidades pecuniarias del general Antonio López de Santa Anna (durante un mandato provisional), le llevaron a ordenar un aumento a 6% de los impuestos sobre la exportación de plata y de 1% sobre la circulación interna de la plata. Luego, en 1846, la administración federalista regresó a la tasa de 3.5% de impuestos sobre la plata exportada, aunque apenas dos años más tarde, ante una explosión de insurrecciones de las poblaciones indígenas en el norte y sur del país, el presidente Mariano Arista volvió a elevar el impuesto a 6% sobre las exportaciones de plata.