A. LA ECONOMÍA NOVOHISPANA, 1519-1760

BERND HAUSBERGER

El Colegio de México

Introducción

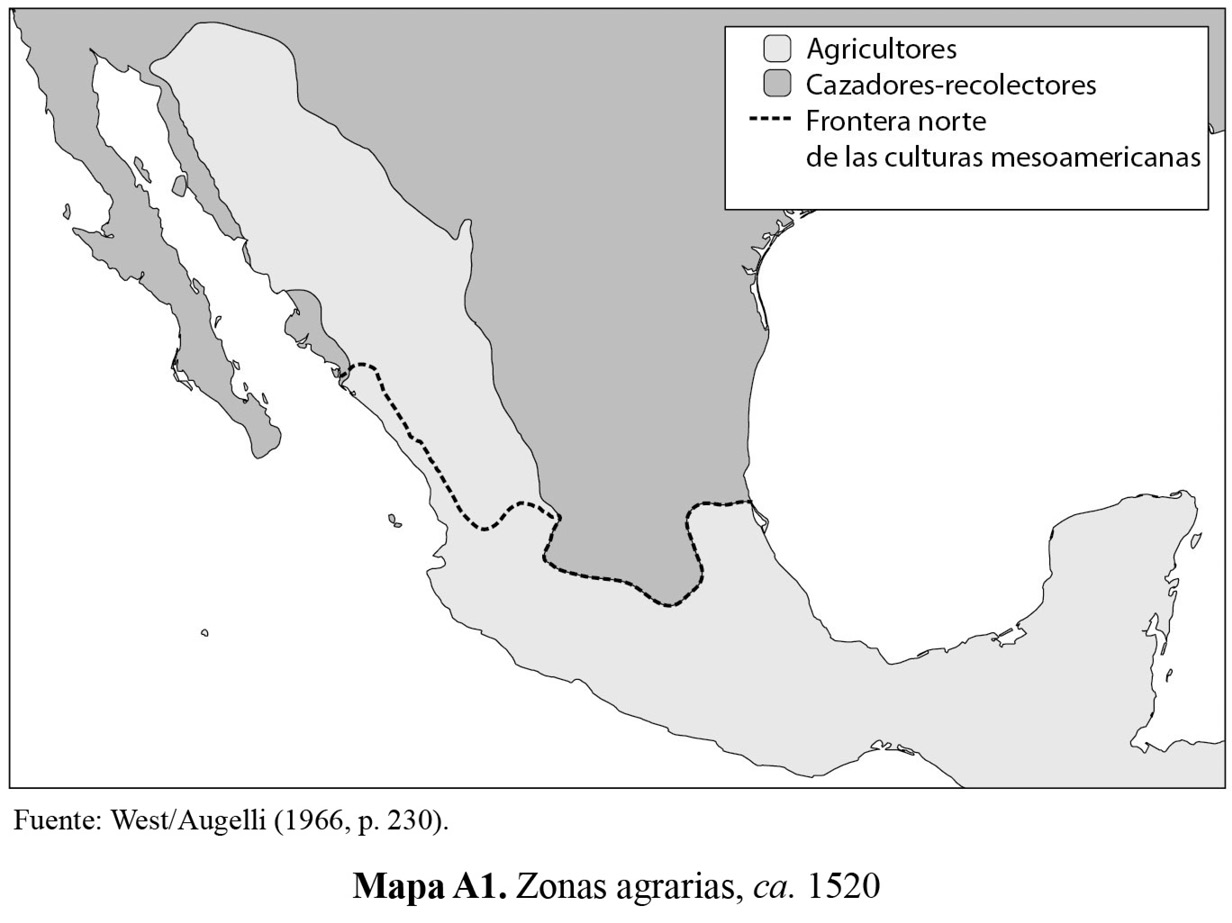

A principios del siglo XVI, el espacio que hoy ocupa México estaba habitado por sociedades y poblaciones con sistemas políticos, sociales y económicos muy diversos. La zona de las llamadas culturas mesoamericanas, donde vivía la inmensa mayoría de la población, se extendía a Centroamérica, pero no abarcaba el amplio norte más allá del río Pánuco, el Bajío y una zona de transición algo difusa en Sinaloa. Las sociedades se caracterizaban por un alto grado de diferenciación social y de división del trabajo y porque se basaban en una agricultura productiva, que permitió la existencia de grandes centros urbanos, con una amplia gama de actividades artesanales, conectados por lazos comerciales que llegaron, incluso, hasta América del Norte y el istmo de Panamá, si no es que más lejos aún. El territorio mesoamericano estaba dividido en una multitud de pequeñas entidades políticas, reinos o señoríos, como las llamaron los españoles. Una parte considerable de ellos estaba reunida en el Imperio azteca, conformado por la Triple Alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, el cual, sin embargo, nunca controló el reino de los purépechas, en Michoacán, ni el occidente, como tampoco la zona maya en el sur y el sureste del país, fragmentada en diferentes reinos-ciudades. La base económica era el cultivo intensivo de la tierra con maíz, frijol, chile, calabaza y otras plantas. En el norte vivían cazadores-recolectores nómadas o seminómadas, así como simples agricultores. Estos últimos habitaban en rancherías que no podían compararse con los centros urbanos mesoamericanos (aunque a veces no eran tan humildes como hoy día se imagina, pues podían agrupar varios miles de habitantes que moraban en sencillas construcciones de piedra y usaban sofisticadas formas de riego, sobre todo en los valles de los ríos del noroeste y en Nuevo México) (véase mapa A1).

La suerte de este espacio cambiaría para siempre cuando, en 1519, una pequeña tropa española liderada por Hernán Cortés arribó a la costa mexicana y conquistó el Imperio de los aztecas. El Imperio azteca era en el fondo una asociación tributaria, es decir, los señoríos o reinos debían tributo al tlahtoani; por lo demás, aquéllos conservaban un alto grado de independencia. Como las ganas de no tributar no faltaban, la cohesión imperial era inconsistente, lo que se demostró apenas Cortés pisó tierra mexica. De esta forma, Tenochtitlan fue arrasada en 1521. Tras este triunfo, Cortés fundó el reino de la Nueva España, el que ofreció a su señor, el emperador Carlos V (de Alemania, 1519-1556) o Carlos I, rey de España (1516-1556). Así fue que a partir de la conquista española se le impuso una cohesión a este amplio territorio. La extensión de la Nueva España rebasaba de forma considerable la del posterior Estado mexicano. En el sur se extendió inicialmente hasta Centroamérica, región que pronto obtuvo un estatus autónomo, instituyéndose como la Capitanía General de Guatemala (que incluía Chiapas). En el norte la frontera era abierta y avanzaría a pasos desiguales, hasta que en el siglo XIX, ante la expansión estadounidense, se estableció su delimitación actual. Estaba, además, conectada por estrechos lazos administrativos con el Caribe y las islas Filipinas. El aumento en las relaciones interregionales fue considerable, al mismo tiempo que pasó de ser un espacio aislado a encontrarse conectado a nuevas redes de intercambio comercial que abarcaban la mayor parte del globo.

1. El nacimiento de un nuevo orden

La economía novohispana surgió de la vinculación de dos mundos, el indígena y el español, y de la inserción del territorio en una red de relaciones globales. Las sociedades autóctonas enfrentaron la irrupción dramática de los europeos y la creación de la Nueva España con una mezcla de resistencia, de perseverancia y de intentos de sacar provecho de los cambios. Muchos de los señoríos mesoamericanos ya se habían aliado con Hernán Cortés durante su marcha a Tenochtitlan o en la posterior campaña para su destrucción; otros lo hicieron después de ser derrotados militarmente. Pero ninguna derrota fue tan completa como para aniquilar del todo los márgenes de acción de los vencidos. Entre otros, Felipe Castro (2010) ha ilustrado con más detalle esta situación. Además, hubo profundas discordias sobre el destino de los territorios ocupados entre las fracciones de los conquistadores, los españoles que les sucedieron y los representantes de la Iglesia y de la Corona, que temían que las conquistas ultramarinas se escaparan de su control. Por consiguiente, fue la interacción entre personas, redes, grupos sociales, instituciones e ideas la que forjó la práctica de la conquista y del sistema económico que se estableció bajo el dominio español.

Aunque los efectos de la conquista, aparte de la esfera política, no fueron inmediatos, el territorio experimentaría una profunda transformación como consecuencia de la llegada de los españoles, tan drástica que en la historia mexicana no se encuentra equivalente y apenas lo tiene en el ámbito mundial. Ocurrió una serie de cambios que en términos económicos —no obstante el enorme costo humano que tuvieron— resultaron ser innovaciones de gran alcance: se introdujeron diferentes tecnologías europeas (por ejemplo, vehículos con ruedas, el telar, el arado, etc.), herramientas de hierro, nuevos cultivos y la ganadería, que fue una fuente de proteínas y de energía, en un territorio en que todo el transporte terrestre se había realizado a hombros (o en canoas, donde era posible). Los españoles promovieron el cultivo del trigo para satisfacer su preferencia por el pan, lo que implicaba en muchos casos la conversión de milpas en “tierras de pan llevar”. Las manadas de ganado mayor y menor se beneficiaron de las amplias superficies de pasto y se reprodujeron rápidamente. También fue de suma importancia la creación de un nuevo orden jurídico-institucional, el cual tenía sus orígenes en el derecho romano y las Siete Partidas, un cuerpo legislativo redactado en Castilla, en la segunda mitad del siglo XIII. Las tradiciones jurídicas castellanas fueron adaptadas a las necesidades americanas en cuantiosas ordenanzas y reales cédulas, las que a su vez fueron ordenadas y sistematizadas en la Recopilación de las Leyes de Indias, publicadas en 1680. A pesar de todos sus defectos, estas leyes contribuyeron a la seguridad de las actividades y las relaciones económicas.

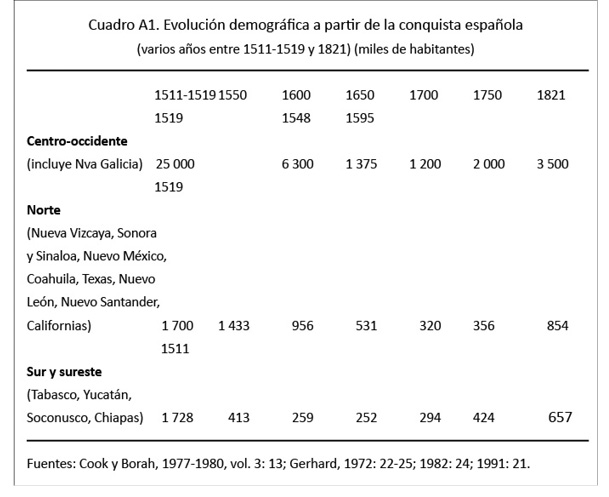

Pero en primer lugar hay que destacar el dramático descenso demográfico causado por las epidemias traídas del Viejo Mundo, es decir de Europa, Asia y África, y por las consecuencias que la mortandad dejaba en los sistemas productivos y reproductivos autóctonos, además, por el impacto de la guerra, la caza de esclavos, la explotación arbitraria y los cambios ecológicos y los graves daños en los sistemas de cultivo que provocó la introducción de la ganadería. Ya durante el último sitio de Tenochtitlan, una enfermedad proveniente de Cuba causó numerosas víctimas entre la población indígena y, de 1545 a 1548 hubo una epidemia cuya dimensión superó todas las anteriores y devastó el país. Después, la población no dejó de disminuir durante casi 100 años. Estos aconteceres afectaban todo el territorio, aunque de manera desigual. Catástrofes similares ocurrieron en toda Hispanoamérica como consecuencia inmediata de la conquista. En un lapso de pocos años, la población indígena del Caribe fue aniquilada casi por completo, y en todas las regiones continentales la mortandad fue horrible. El cuadro A1 da una idea somera de lo ocurrido en el territorio novohispano, sin embargo, debe subrayarse que sobre todo para el principio del dominio español, los datos son altamente especulativos.

Las consecuencias de la catástrofe poblacional difícilmente se pueden subestimar y afectaron virtualmente todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. El desarrollo de ninguno de ellos se puede explicar o entender sin tomar en cuenta este factor demográfico. Aquí no es el lugar para tratar en su pleno alcance esta dinámica. En resumidas cuentas, el despoblamiento requirió —o facilitó— una profunda reorganización del espacio conquistado con amplias repercusiones económicas. Para mencionar sólo un ejemplo, se podría señalar el reto que representó la organización de la mano de obra para la nueva economía colonial, con una población en pleno declive. En agudo contraste con las epidemias de 1545-1548, el auge minero se reforzó justamente a partir de los años cuarenta, y el descubrimiento de las grandes minas de plata dio un gran estímulo al nuevo sistema económico colonial. A mediados del siglo XVI, el país se encontraba en una transición decisiva.

1.1. El sistema económico colonial

Lo dicho hasta ahora sirve para identificar algunos factores clave que marcaron la conformación de Nueva España. Pero, ¿cómo puede caracterizarse la economía novohispana? Sobre ello ciertamente persiste el debate. Hay voces respetables, de forma destacada las de Ruggiero Romano (1998, 2004) y Álvarez (1999, un estudio sobre Chihuahua), que explican la economía novohispana, en analogía con la situación europea, como típica economía de antiguo régimen. La describen como fundamentalmente agraria y singularizada, en gran medida, por el autoconsumo y el trueque, el lento desarrollo tecnológico y la baja dinámica demográfica, y sometida a los ciclos de malas y buenas cosechas. Además, los mercados estaban altamente reglamentados y la libertad de trabajo restringida. Tal interpretación —aunque válida en sus postulados principales— no logra explicar el funcionamiento particular de la economía novohispana, ya que más bien parece implicar que ésta no tenía nada de peculiar.

El modelo de Carlos Sempat Assadourian (1979, 1982) ofrece una visión más amplia. Sostiene que fue alrededor del sector de exportación —como veremos, sobre todo, de la minería— y sus efectos de arrastre, que la economía colonial desarrolló su dinámica propia, a la que Assadourian aplica los conceptos de “sistema económico colonial” y de “mercado interno colonial”. La minería impulsó el desarrollo interno de las más variadas actividades económicas, a raíz de una sostenida demanda de grandes cantidades de alimentos, textiles, cuero, carbón, madera, sal, animales de carga, forraje, etc. Esta dinámica estimulaba la inmigración europea, la inmigración forzada de negros, la migración interna, sobre todo de indígenas, del campo a las ciudades y las minas o del centro al norte, y de esta manera también propiciaba el crecimiento urbano. En otras palabras, fortaleció la demanda y el consumo. Manuel Miño (2010) ha analizado cómo las ciudades, con su población de funcionarios reales, miembros de las instituciones eclesiásticas, propietarios de haciendas, comerciantes, abogados, médicos, escribanos, artesanos, artistas, una multitud de gente de servicio, cirujanos, barberos, comediantes, mendigos y ladrones, se constituyeron en el segundo polo de crecimiento. En términos cuantitativos, el mercado urbano superó al de las minas. Pero claramente en la América española el desarrollo urbano sólo fue espectacular en zonas apoyadas —directa o indirectamente— en la economía de exportación. En las ciudades vivían las élites que de una u otra forma dependían del aliento del sector externo (y su dinámica de arrastre). La minería fue el motor de crecimiento de la economía y un aporte fundamental a la generación de riqueza de la sociedad novohispana (riqueza que ciertamente quedó distribuida de forma desigual).

El sistema económico colonial no funcionó como un simple intercambio entre productos importados y exportados. La importancia de los flujos de suministro a las minas radica en el hecho de que en ellas se consumía gran cantidad de artículos de producción interna, incluso mayor que los importados. Al pagar el consumo minero en metálico, se dio origen a la circulación interna y a la parcial monetarización de la economía. La plata fluía de mano en mano, hasta entrar al final, en gran parte, en las arcas de la Real Hacienda y en las bolsas de los grandes comerciantes, quienes la transferían a los circuitos exteriores. El sector de exportación no puede entenderse como un enclave dentro de un arcaico mundo preponderantemente agrario. Todo lo contrario, estaba integrado en un complejo sistema de intercambios internos. Por supuesto, los diferentes sectores económicos y las regiones no formaban una economía nacional moderna, pero estaban conectados por variados lazos de oferta y demanda, por cierto, altamente reglamentados, de productos, de capitales y de mano de obra, como lo ha descrito Brígida von Mentz (2010). A partir de esta vinculación entre actividades como la agricultura, la minería y el comercio exterior se facilita la comprensión del sistema económico novohispano.

Parte de la refutación que ha recibido esta interpretación parece más bien producto de una confusión o de un debate, poco fructífero, sobre términos. Obviamente —y Assadourian nunca ha sostenido lo contrario— el mercado interno colonial no tenía mucho que ver con un mercado capitalista. No tiene, por lo tanto, mucho sentido identificar elementos precapitalistas, como las formas de trabajo forzado, una amplia producción de subsistencia o intercambios no monetarios, para invalidar el modelo. Una de sus cualidades, más bien, es la flexibilidad con que permite describir y analizar cómo por medio de la mercantilización de ciertos productos se interconectaron diferentes regiones de los territorios americanos, con el fin último de posibilitar la producción de plata (o de algún otro producto de exportación) y su flujo desde el interior americano a los circuitos externos. El sistema económico colonial se articuló de forma dinámica a lo largo del tiempo, vinculando diferentes regiones y sectores, así como formas de producción muy distintas. Es decir, coexistían formas de economía “natural”, como Ruggiero Romano (1998) las ha denominado, con aquellas que se basaban en el trabajo de esclavos y otras que recurrían ampliamente al trabajo libre asalariado. Más adelante se verá cómo la economía de subsistencia no se realizaba en una esfera separada de la economía mercantil, sino que cumplió con una función política, social y también económica, sobre todo para bajar los costos de la producción destinada al mercado. De esta forma consideramos, al igual que Assadourian, que la sociedad novohispana (pero también la peruana-andina) fue sometida a los intereses de la economía mercantil y, por consiguiente, fue profundamente marcada por ellos, a pesar de que el sector agrícola ocupaba a la mayor parte de la población.

¿Por qué la Nueva España se sometía a este orden? Para contestar esta pregunta conviene resumir aquí la historia de la conquista y sus motivaciones. Para empezar, hay que recordar que, en 1492, el viaje de Colón tuvo como objetivo encontrar un camino directo a la opulencia del Oriente. Desde el siglo XIII, aproximadamente, algunas ciudades italianas, sobre todo Venecia y Génova, controlaban la importación de productos de lujo asiáticos (sedas, telas bordadas, porcelana y especias) a Europa a través del Mediterráneo, lo cual les permitió acumular grandes riquezas. No obstante que la empresa de Colón reunía fuerzas de diversa índole, su motivación económica fue en primer lugar mercantil: se trataba de lograr un acceso a las preciadas mercancías orientales. Estos sueños pronto se desvanecieron, pues Colón nunca llegó a India o a China, sino a un mundo desconocido desde la perspectiva europea, que los españoles con obstinación seguirían llamando “las Indias”, otros lo denominarían “el Nuevo Mundo”, para finalmente ser nombrado América. Las nuevas tierras maravillaron y desafiaron la cosmovisión occidental. Pero en nuestro contexto hay que hacer hincapié en un elemento: no ofrecían las condiciones para entablar las relaciones comerciales como las que los italianos sostenían en el Levante mediterráneo y como los portugueses, con harta violencia, las organizarían en el Asia misma, después de que Vasco de Gama, en 1498, llegara a la costa occidental de India circunnavegando el cabo de Buena Esperanza. Las condiciones eran demasiado diferentes. En Asia, a lo largo de la llamada Ruta de la Seda, pero sobre todo de las vías marítimas entre las costas del océano Índico y del occidente del Pacífico, había una tradición casi milenaria de comercio intensivo de larga distancia, cuya última prolongación occidental fue el intercambio con Europa. Los bienes que se comerciaban en estos caminos eran producidos por una activa estructura manufacturera. Además, en toda Eurasia, incluso en grandes regiones costeras de África, la economía estaba parcialmente monetarizada a base de oro y plata. Por consiguiente, los productos asiáticos eran conocidos y demandados en Europa, y los europeos, cuya industria apenas generaba productos exportables a la rica Asia, podían pagar sus compras con los metales preciosos que sacaban de sus minas o que adquirían en el norte de África.

Las sociedades autóctonas de las Indias españolas vivían circunstancias distintas. No había ninguna red de comercio marítimo comparable con la existente en el océano Índico. La capacidad de su producción no alcanzaba para emprender la exportación transatlántica. Y peor aún: sus productos, como consecuencia de un milenario aislamiento de la masa continental euro-asiática-africana, no se conocían en el Viejo Mundo y, por lo tanto, no tenían demanda ni precio. Tampoco se conocían las monedas de plata y oro, con lo que también las posibilidades para venderles a los americanos productos europeos de antemano estaban reducidas al trueque. Ciertamente, la situación pronto cambiaría y sólo fue cuestión de décadas para que, por ejemplo, el tabaco y el cacao empezaran a ser estimados fuera de América. Pero, hasta que llegó ese momento, las aspiraciones mercantiles de los españoles se vieron truncadas. A los navegantes y exploradores les fue imposible enriquecerse de forma inmediata mediante el comercio en América.

1.2. La conquista

Así resultó que fueron otras las motivaciones dominantes entre los españoles. Entre los hombres que iban a América había un fuerte sustrato señorial, representado por los famosos hidalgos. Su clase había crecido en el contexto de la constante expansión territorial que los reinos cristianos ibéricos, sobre todo Castilla, fueron realizando a costa de los territorios musulmanes a partir del inicio del segundo milenio. Con la caída de Granada, justamente en 1492, esta expansión concluyó y los nobles guerreros tuvieron que buscarse nuevas perspectivas de existencia. Una opción fue la expansión en ultramar. En vez de comerciar, el robo, el pillaje, la conquista de nuevas tierras, el sometimiento de sociedades enteras y la esclavización de sus miembros eran los métodos que prometían provecho. De esta suerte, las primeras décadas de la colonización española en las Antillas y en la costa norte de Sudamérica se caracterizaron por una brutalidad excesiva, según criterios actuales e incluso los de algunos contemporáneos, y aun así, los resultados fueron decepcionantemente pequeños en función de las expectativas originales que se tuvieron al llegar al Nuevo Mundo. Las experiencias caribeñas marcaron a muchos de los españoles que después pasaron a la conquista del continente americano. Uno de ellos fue Hernán Cortés.

Con la conquista de México se inició una nueva etapa de la expansión europea. Inmediatamente después de la caída de Tenochtitlan, Cortés y sus capitanes realizaron una serie de campañas, mediante las cuales sometieron las viejas culturas mesoamericanas ubicadas entre Centroamérica, en el sur, y Michoacán, el Bajío y el río Pánuco, en el norte. El repentino poder de Cortés originó celos y rivalidades y, además, preocupó a la Corona, que en 1527 nombró a uno de sus enemigos, Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la primera Audiencia de México. Cortés tuvo que regresar a España, donde fue nombrado marqués del Valle, pero privado del gobierno de la Nueva España. Guzmán aprovechó la situación para conquistar, entre 1529 y 1536, el reino de Nueva Galicia, región que abarcaba aproximadamente los estados actuales de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y partes de Sinaloa. Guadalajara, fundada en 1531, se convirtió en la capital de la nueva provincia, mas tardó años en consolidarse y en ocupar su actual ubicación. Casi simultáneamente, Francisco de Montejo y su hijo del mismo nombre comenzaron la conquista de Yucatán, la cual resultó bastante complicada y sólo se alcanzó cierta estabilidad después de la fundación de Campeche, en 1540, y de Mérida, en 1542.

En sus campañas en territorio mesoamericano, los españoles pudieron contar con que la producción de los habitantes autóctonos alimentara a los soldados y con que, una vez aniquilado el aparato militar de los estados prehispánicos, la masa de la población estuviera demasiado ocupada en el cultivo de la tierra para oponer una resistencia sistemática e independiente de los ciclos agrarios. No obstante, la situación en el norte fue distinta. Era un territorio pobre que a primera vista no ofrecía nada que valiera la pena conquistar. Había poca gente, denominada —incorrectamente— con el término “chichimeca”, que eran cazadores-recolectores y simples agricultores, pero también temibles guerreros, que resistían con fiereza los intentos de ocupación y, además, de inmediato descubrieron lo atractivo que podía ser robarles a los españoles sus pertenencias: ganados, caballos, alimentos, ropas o armas. Así, en un principio, el control español se limitó al territorio mesoamericano. La frontera con los chichimecas, sin embargo, se convirtió en una zona donde prosperaba la caza y la trata de esclavos indígenas.

Para las sociedades mesoamericanas, a pesar de la irrupción de la conquista y de que pronto empezaron a adoptar ciertos elementos de la cultura material europea, durante algunas décadas la vida política, económica y social siguió caracterizada por grandes continuidades. No es aquí el espacio para describir este proceso con detalle y con sus variantes regionales. Baste señalar que fuera de la ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlan, muchas cosas tomaron su camino acostumbrado. El cambio inmediato consistió en la eliminación de las autoridades centrales del Imperio azteca. Los españoles se establecieron en el vacío creado, aprovechándose de las estructuras tributarias y de dependencia existentes. En el ámbito local, la colaboración con las élites autóctonas, los jefes, señores o caciques (una palabra importada del Caribe) les fue imprescindible. Ellos fueron los responsables de mantener sosegada a su gente, del pago de los tributos y del cumplimiento de los servicios exigidos.

Para tener un mínimo de control y asegurarse un beneficio material, Cortés retomó una institución probada —con desastrosos resultados, hay que decir— en las Antillas y distribuyó la mayoría de los señoríos en encomiendas a los miembros de su séquito. Fue una medida militar económicamente bastante atractiva. La encomienda representó el botín de guerra que los conquistadores reclamaban, y al lejano rey sólo le quedó reconocer los hechos consumados y cederles a los encomenderos los tributos de la región en su poder, como recompensa por sus servicios. Los tributos les eran entregados a los españoles en forma de productos o en servicios, los cuales aprovecharon para sus primeras actividades empresariales, por ejemplo, en los lavaderos de oro o para sus expediciones al norte. La encomienda, sin duda, fue la puerta a un sinfín de abusos. No incluía, sin embargo, el derecho sobre las tierras de los indígenas, y los encomenderos nunca lograron que su usufructo se convirtiese del todo en hereditario. No fue, entonces, un antecedente directo de las posteriores formas de propiedad agraria de los españoles, como a veces se cree. A este panorama se agrega que ya desde 1524 empezaron a llegar los frailes, sobre todo franciscanos, a muchos pueblos para imponer la doctrina cristiana. Tenían su propio proyecto, guiados por el espíritu universalista de su religión, pero al mismo tiempo servían como gestores del rey, predicaban una ideología legitimadora del poder monárquico entre los indígenas y estaban pendientes del proceder de los encomenderos. Introdujeron, además, cambios sociales sustanciales, por ejemplo, la imposición del matrimonio monogámico, con todas las implicaciones que tenía tal medida para la organización de las economías domésticas. El resultado fue un complicado tejido de relaciones y negociaciones entre encomenderos, curas y caciques, por un lado, y entre caciques y sus subalternos, por el otro. En el marco de este orden, la sociedad seguiría siendo, por mucho tiempo, esencialmente agraria y, sobre todo, fundamentalmente indígena. La integración económica de esta amplia red de pueblos-encomiendas a los intereses de los españoles se estableció sobre todo por los tributos, el comercio y los servicios personales que se exigían a los indígenas. No todo se logró por la fuerza. Había una serie de productos de origen europeo de alta estima entre los indígenas, sobre todo herramientas de hierro, ropas, aguardiente, mulas, etc. Aparte de verse obligados a ganar dinero para el tributo, los indios vendían parte de sus productos con fines de lucro. Todavía durante mucho tiempo, los mercaderes indígenas siguieron desempeñando un importante papel en el abastecimiento de los centros urbanos con productos agrarios. Por su relación privilegiada con los productores, tenían una gran ventaja frente a cualquier español que quisiera inmiscuirse en este negocio. Sobre todo, los caciques y principales continuaron beneficiándose de las contribuciones y servicios que les correspondían, como desde antes de la conquista. En esto competían con los encomenderos y los recolectores del rey, quienes, en los distritos que habían quedado exentos de la encomienda, cobraban el tributo.

1.3. La administración real

La Corona sabía que su influencia en los territorios americanos recientemente conquistados era precaria, debido a las grandes distancias y las pobres vías de comunicación. Así, en primer lugar, procuraba tener el control sobre la conexión entre Europa y los territorios ultramarinos. Por consiguiente, impuso reglas estrictas tanto al movimiento de personas como al flujo de bienes. Basándose en las bulas papales de 1493 y el Tratado de Tordesillas de 1494, la Corona declaró el tráfico transatlántico monopolio de España y prohibió a los extranjeros cualquier acceso al Nuevo Mundo. La primera institución real establecida para los asuntos de ultramar fue la Casa de Contratación en Sevilla, fundada en 1503, que con rango de Audiencia sirvió como tribunal e instancia de control de la navegación, del comercio y de la migración entre España y las Indias. Aparte de las razones políticas, en esto obraron también intereses fiscales, porque sobre toda la mercancía traficada se cobraba un arancel, el almojarifazgo.[1]

No faltaron las complicaciones externas al monopolio español y, así, los conflictos eran inevitables. Su expresión probablemente más importante fue el contrabando, y la más espectacular, la piratería. Ya en 1523, el francés Jean Fleury robó parte del tesoro de Moctezuma, que Hernán Cortés había enviado al emperador. En este entonces, los piratas tenían como campo de acción el mar entre las islas Azores, las Canarias y la Península Ibérica. No tardarían en aparecer en aguas americanas.

En la Nueva España, la Corona se limitó al principio al envío de oficiales reales para cobrar impuestos: sobre todo, el quinto real a los metales preciosos adquiridos como botín de guerra y producidos en los placeres y minas, y el tributo a los indígenas (aunque cedido en gran parte a los encomenderos). Con el tiempo, los impuestos se diversificaron, y a partir de 1575 se gravó el comercio interior mediante la alcabala, establecida en la Nueva España por la Real Cédula del 1 de noviembre de 1571. Poco a poco se fue instalando una red de reales cajas para la administración fiscal del territorio: las primeras en la ciudad de México en 1521, en Veracruz en 1531, en Yucatán (con sede definitiva en Mérida) en 1540 y en Guadalajara en 1543. Además, se estableció una casa de fundición en la ciudad de México en 1529, donde se determinaba la pureza o la ley, o sea, el valor de los metales preciosos. En 1535 se fundó la Casa de Moneda para mejorar el control y facilitar el comercio, porque la existencia de monedas de un valor garantizado, en vez de los trozos de metal de diferentes pesos y leyes, agilizaba las transacciones. En teoría, todos los que adquirían o producían oro o plata estaban obligados a presentarlo en la Casa de Moneda, donde se les convertía en moneda, por el pago de una tarifa. La amonedación quedaría centralizada hasta finales de la época colonial.

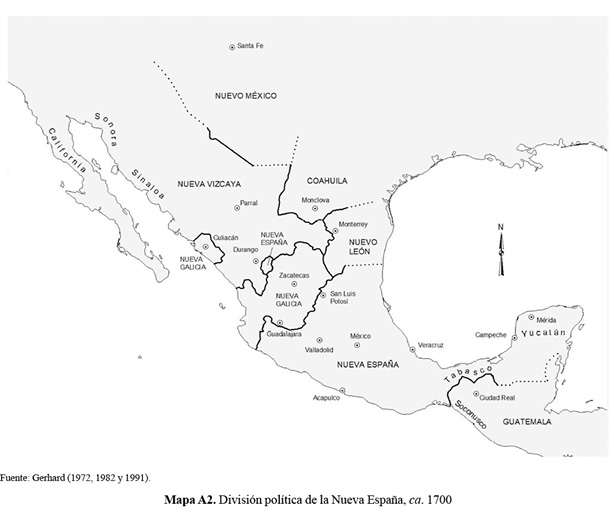

Políticamente, la Corona cuidaba que la autonomía de los conquistadores y encomenderos no creciera de modo incontrolable; favorecida por las fuertes rivalidades entre los diferentes grupos de españoles, poco a poco logró establecer su administración. La primera Audiencia, siguiendo el ejemplo de la fundada en Santo Domingo en 1511, se instaló en la ciudad de México en 1527. Ésta fue poco eficaz, pero la segunda Audiencia, establecida en 1531, ya funcionó mejor. A partir de este año se enviaron corregidores a los pueblos de indios. Los corregidores, aunque con frecuencia eran corruptos, fueron un elemento clave para imponer la autoridad real en el país, a costa de los encomenderos y también de los frailes. En 1535 llegó el primer virrey, Antonio de Mendoza, a la Nueva España. Con la creación de la Audiencia de Guadalajara, en 1548, el nivel superior de la estructura administrativa estaba concluido (aunque todavía se fundarían la de Guatemala en 1543 y, después de un primer intento fallido, la de Manila en 1596) (véase mapa A2).

Paralelamente, la Iglesia se instaló en el nuevo territorio. No sólo otorgaba legitimación al nuevo dominio sino que puso al servicio de la Corona personal administrativo, no libre de intereses, pero inmune a las inclinaciones señoriales, entre otras cosas, debido a las restricciones que le imponía el celibato. Los primeros frailes franciscanos llegaron a México en 1524 y contribuyeron poderosamente a evangelizar y disciplinar a la población autóctona. En 1530 se instaló el primer obispo en la ciudad de México. Treinta años más tarde, en la Nueva España ya había seis diócesis (en México, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guadalajara y Chiapas, más otras en el Caribe y en Centroamérica), prueba de la rápida institucionalización del poder eclesiástico. En 1546, México se estableció como arzobispado. Para su financiamiento la Iglesia cobraba, como en Europa, el diezmo eclesiástico sobre la producción agraria. En América, éste fue transferido a la Corona, como parte del patronato real. Ésta se quedaba con dos novenas partes y apoyaba con el resto a los obispados. Como los indígenas ya estaban cargados con el pago del tributo, el diezmo se cobraba a los productores españoles y a aquellos indígenas que elaboraban productos de origen europeo.

1.4. El enlace con el exterior

El control sobre los nuevos territorios no había solucionado la cuestión del aprovechamiento que se les iba a dar, en vista de la imposibilidad de emprender un comercio con los pobladores americanos como se estaba haciendo con Asia. Se trataba de una cuestión económica que sólo pudo resolverse dentro de los parámetros culturales y de las mentalidades de los conquistadores. Los deseos de riqueza y mejora social que éstos querían lograr obedecían a conceptos occidentales. Pretendían ser señores a la usanza europea. Aunque portaran tal o cual símbolo de señorío y estatus indígena, algunos se casaran con princesas aztecas y les gustara rodearse de siervos indios. Les importaba, entre otras cosas, vestirse con telas italianas o asiáticas, tomar vino, condimentar sus platos con especias orientales, usar objetos de vidrio, festejar las misas en iglesias adornadas con lienzos al óleo, escribir en papel, poseer —tal vez— algún libro o armarse con hierro y tener armas de fuego. Hay que subrayar que había que efectuar la conquista y la manutención de los nuevos territorios con un núcleo de gente y armas traídas de Europa. Esto significaba para los conquistadores que tanto su seguridad como su riqueza y su estatus dependiesen de la cantidad de productos traídos del Viejo Mundo que pudieran adquirir. Por consiguiente, desde el principio la América conquistada desarrolló una demanda de productos de importación que iba a ser determinante. Para comprarlos se necesitaba con qué pagar; en otras palabras, para poder importar, era imprescindible exportar. Así sucedió que, no obstante la revitalización de los valores señoriales en el contexto de la conquista, el comercio mantuvo su importancia crucial. La economía interna novohispana fue, de esta suerte, una economía construida alrededor de la exportación. Mas, como las sociedades americanas no disponían de suficientes productos exportables, los españoles mismos se vieron forzados a organizar una producción destinada a los mercados externos.

Antes de la construcción de ferrocarriles y de los barcos de vapor en la segunda mitad del siglo XIX, los altos costos del transporte limitaban la gama de productos comerciables a larga distancia a los de alto valor y reducido peso. El Caribe fue el laboratorio para la solución del problema. Colón había propuesto convertir a los habitantes de las islas en mercancía, copiando el proceder de los portugueses en África y de los españoles en las islas Canarias a lo largo del siglo XV. La exportación de esclavos americanos fue suspendida por los Reyes Católicos en 1493. Esto no impedía que se desarrollara un intenso comercio en la América misma. En México, Nuño de Guzmán, en sus tiempos como gobernador de la provincia de Pánuco inició su mal afamada carrera como despiadado cazador de esclavos. Los vendía en las Antillas, que estaban despobladas a causa de las epidemias y de los maltratos. En el interior del país, la trata de esclavos indígenas en los primeros tiempos floreció. La Corona solía oponerse a este tipo de negocios y los prohibió definitivamente en 1542. Aun así, la esclavitud indígena subsistiría en las zonas fronterizas del norte, donde se legitimaba como medida de guerra y hasta de educación contra los guerreros nómadas.

No obstante, la explotación esclavista no servía para satisfacer las necesidades exportadoras del Nuevo Mundo español. Otro modelo a probar, diseñado originalmente por los italianos en el Mediterráneo oriental y transferido por los portugueses, con amplia inversión de capital italiano, a las islas atlánticas (y pronto a Brasil) y por los españoles a las islas Canarias, fue la producción de azúcar. Hernán Cortés hizo plantar caña en sus tierras en Cuernavaca. Pero el azúcar novohispano no pudo competir en los mercados de exportación con la producción de los portugueses y, más tarde, tampoco con la del Caribe, y sólo lograría abastecer el consumo interno.

Una azarosa incidencia facilitó la solución. Ya entre los habitantes de las islas antillanas, los españoles habían encontrado considerables cantidades de oro, no en forma de moneda, sino como objetos artesanales. En tiempos en que el valor de la moneda se definía por el valor intrínseco del metal que contenía, esto no era problema. Los españoles no tardaron en localizar los lavaderos de los cuales los indígenas sacaban el metal amarrillo. En dimensiones mucho mayores, esta experiencia se repetiría en México y en Perú. Los españoles expropiaron a los indígenas su oro acumulado a lo largo de los siglos y explotaron los placeres de oro. Pronto descubrieron las primeras minas argentíferas, y la plata pasó a ser la mercancía más importante de exportación novohispana.

De esta forma, la Nueva España se convirtió en productor y exportador de monedas, necesarias para comprar mercancía en los mercados exteriores. Esta “moneda”, en las más diversas formas y acuñaciones, se distribuyó desde América al mundo. Aunque entre los especialistas no haya acuerdo sobre la importancia de este fenómeno, queda fuera de duda que agilizó los circuitos mercantiles que, por primera vez, abarcaban a todos los continentes (con la excepción de Australia). Obviamente, la llegada masiva de metales preciosos también le vino muy bien a la Corona, siempre necesitada de dinero. Por medio de los impuestos cobrados, la plata aportó recursos a la financiación de la política imperial. Pero fue la demanda hispanoamericana de productos europeos y asiáticos la que desencadenó estos flujos, y no la necesidad de los monarcas, que sólo pudieron fomentar pero no gestionar la producción, ni tampoco lo fue la demanda china, como a veces se sostiene, la que, sin embargo, aseguró que se estableciera un sistema estable de intercambio intercontinental, pues, al absorber grandes cantidades de plata, impidió que se devaluara su precio y los mercados americanos perdieran su poder de compra.

La organización de los flujos de plata fue un proceso bastante complejo, y es aquí, para regresar al debate esbozado al principio de este capítulo, donde el mercado interno colonial cobró su forma. Dentro de la Nueva España, los españoles debían resolver dos problemas clave: organizar la economía de exportación, con todos los suministros necesarios, y, al mismo tiempo, impedir que los sistemas económicos indígenas se desarticularan. Era una necesidad crucial que el sustento de la población quedara asegurado. Por tanto, durante varias décadas no hubo grandes cambios en la agricultura autóctona, cuya producción sirvió a la subsistencia y, con sus excedentes, abasteció a los centros urbanos. De esta forma, los españoles, que eran una pequeñísima minoría en el país —llegaban en 1570 apenas a 60 000 (según Bradley Benedict, 1974)—, pudieron conservar la estabilidad política y social, condición de la que dependían para asegurar su dominio. Todo esto se realizó en el contexto de un creciente cuerpo de ordenanzas y leyes que tenían como fin regular las relaciones económicas. Conviene repetirlo: el mercado interno colonial no fue un mercado libre, sino uno reglamentado y coactivo. Una parte considerable del excedente agrario y del trabajo de los indígenas era reclutado mediante los servicios que los indios debían prestar a los encomenderos o como tributo a la Corona. Las reglas y normas obedecían a diversos motivos: a la ambición de la Corona de controlar la situación, a los intereses estamentales o de grupos de presión que trataban de asegurarse un acceso privilegiado a los recursos, pero también al deseo de hacer participar a los indígenas en la economía mercantil en condiciones que convenían a los españoles. Al vivir en sistemas productivos funcionales, esto sólo podía lograrse mediante fuerzas extraeconómicas. El hecho de que después no faltaran indios que supieron adaptarse a la situación y beneficiarse de ella, no contradice tal interpretación; se debía, en gran parte, a que los españoles necesitaban aliados e intermediarios dentro de las sociedades indígenas.

Obviamente, todas las normas están y han estado para romperse, y el incumplimiento fue tan frecuente que casi era la regla. Pero aunque hay que reconocer que todavía falta mucha investigación para comprender mejor el funcionamiento práctico de la economía colonial en sus diversos momentos y en las diferentes regiones, puede constatarse que esta práctica siempre se instituyó con referencia a las reglas oficiales. Por lo tanto, el fraude, la corrupción, el contrabando y, en el campo del trabajo, la resistencia cotidiana no produjeron un mercado libre, ni siquiera un mercado menos reglamentado, sino más bien significaron un cambio o una adaptación de las reglas, de acuerdo con las relaciones de poder operantes.

2. Una mirada sectorial a la economía novohispana

a partir de la segunda mitad del siglo XVII

En la segunda mitad del siglo XVI, la situación se dinamizó de forma general. No obstante, entre 1545 y 1548 una epidemia terrible devastó el territorio y, después de otras tantas plagas menores, una peste no menos desastrosa lo asolaría de 1576 a 1581. A mediados del siglo XVII el número de indígenas llegó a su mínimo, más o menos 1.2 millones. El vacío fue llenado sólo parcialmente por una nueva población mestiza y española y por la creciente importación de esclavos de origen africano. Según las estimaciones de Bradley Benedict (1974), en ese entonces había aproximadamente 180 000 españoles, 35 000 negros y 220 000 mestizos y mulatos en la Nueva España. El declive demográfico, que se tradujo en el debilitamiento productivo de los indígenas, aunado al aumento de los españoles y el auge de la minería, o sea, al crecimiento de la demanda, constituyó un reto a la situación. Este desarrollo favoreció a las ciudades que, no obstante el despoblamiento del campo, prosperaban como centros administrativos, de residencia y también de producción artesanal y manufacturera. Además, las minas del norte y los nuevos centros poblacionales que surgieron en sus alrededores se ubicaban fuera de la zona agraria y requerían nuevas soluciones para asegurar su abastecimiento. Los perdedores de tal desarrollo fueron los encomenderos, cuya base económica quedó perjudicada por la muerte de los indígenas, lo que facilitó a la Corona su eliminación como clase dominante de la sociedad novohispana.

Inicialmente, la minería estaba en condiciones de resistir a las desastrosas consecuencias demográficas hasta que, más o menos alrededor de los años cuarenta del siglo XVII, éstas se combinaron con el agotamiento de los yacimientos argentíferos más productivos y con el derrumbe del poder hegemónico de España en Europa y el Atlántico. Sobre la profundidad y las repercusiones de las dificultades se ha discutido mucho. ¿La Nueva España, a mediados del siglo XVII, entró en una crisis o sólo pasó por una fase de ajuste estructural? Muchos indicios sugieren que fue una época de reestructuración en la que se sentaron las bases para la economía novohispana que estuvo vigente hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Para ello, Nueva España pudo aprovecharse de la crisis de la metrópoli y conectarse con los circuitos exteriores en términos más autónomos y más favorables. Fue justamente el momento en que se impuso el modelo español de propiedad de tierra, ejemplificado en la hacienda. Como la monarquía, para obtener recursos, empezó a vender muchos oficios, los habitantes de la Nueva España también pudieron ocupar una parte considerable de la administración real. La consolidación del orden se vio favorecida por la tendencia demográfica. Ya alrededor de 1640, la población había vuelto a crecer, y para 1680 la minería comenzaba una fase de expansión que duraría hasta los últimos años del dominio español. En su relación con la metrópoli europea, el virreinato ganó el alto grado de autonomía que le caracterizaría hasta que, en el siglo XVIII, se convirtió en el objeto de ataque de los reformadores borbónicos. Pero los resultados tangibles de esta política se mostrarían sólo en la segunda mitad del siglo XVIII.

2.1. El comercio

En el orden económico esbozado, el comercio ocupó una función trascendental. Hacia el exterior, la ruta entre Sevilla y Veracruz, a través del Caribe, se estableció y se puso bajo la vigilancia de la Casa de Contratación inmediatamente después de la conquista y prosperó hasta mediados del siglo XVII. La Corona no tuvo las fuerzas y los recursos suficientes para defender el control sobre el vital vínculo entre sus posesiones americanas y España. Necesitaba, por lo tanto, aliados. Así, concedió a los mercaderes de Sevilla el derecho exclusivo, es decir, su propio monopolio, de organizar el intercambio con América. En 1543 se les otorgó el privilegio de organizarse como consulado, con jurisdicción mercantil propia, precisamente cuando el comercio transatlántico, después de la conquista del Imperio de los aztecas y de los incas, alcanzó dimensiones verdaderamente vastas. En contraste, la Corona actuó cautelosamente para privilegiar de la misma forma a cualquier sector en América. Pero una vez que las nuevas sociedades americanas se asentaron y se afincó la administración real, en 1592 cedió a las instancias del comercio mexicano y autorizó la fundación del Consulado de la ciudad de México, cuya historia ha sido estudiada en todas sus facetas por Guillermina del Valle (2002, 2005, 2006).

En los años posteriores no faltaron motivos para pleitos entre las dos comunidades mercantiles, la de México y la de Sevilla. Con el auge minero, se hizo práctica común que los mercaderes americanos, con sus bolsas llenas de plata, acudieran a Sevilla a comprar directamente, dejando de lado a los intermediarios andaluces. Éstos, por su parte, una vez en América se dirigirían a los mercados de venta sin la intermediación del comercio novohispano. Finalmente, la Corona impuso la repartición regional de los negocios: se les prohibió a los americanos trasladarse a Europa para efectuar sus compras, y a los andaluces se les vedó el acceso a los mercados americanos. Para realizar los intercambios se fijaron lugares donde celebrar ferias mercantiles, en el caso de la Nueva España, Veracruz, la ciudad de México y, ya en el siglo XVIII, Jalapa. Fue así que se estableció un equilibrio endeble y constantemente renegociado entre los intereses de los grandes comerciantes mexicanos y andaluces. Por supuesto, este arreglo se rompió en muchas ocasiones y las dos partes se las ingeniaron para burlar las leyes. Hay que subrayar que la competencia entre el comercio novohispano y el andaluz no puede considerarse en términos de un enfrentamiento entre criollos y peninsulares, ya que muchos comerciantes mexicanos, si bien emparentados con familias criollas, habían nacido en Europa, sobre todo en el norte de la Península Ibérica.

La relación de la élite mercantil de la ciudad de México con la metrópoli difícilmente puede caracterizarse como una dependencia colonial. Ambas partes ganaron y perdieron en esta interacción. La restricción del comercio transpacífico con Manila, que tenía enlaces con Perú (y su plata potosina), impuesta hacia la tercera década del siglo XVII (véase el apartado 2.1.2), sin duda benefició a los europeos. En el Atlántico, por el contrario, como se puede deducir de la investigación de García Fuentes (1997), el régimen de la Carrera de Indias favoreció tendencialmente a los comerciantes americanos, aunque los europeos controlaban la organización y el envío de las flotas a Veracruz. Las leyes reservaron la importación de mercancías a través del Atlántico a los andaluces, y su distribución en el interior de la Nueva España a los comerciantes de México. De esta forma, los europeos no sólo debían asumir los riesgos de la travesía transatlántica (mermas, naufragios, guerras, piratas, préstamos forzosos), sino soportar que, después de su llegada a Veracruz, los novohispanos los presionaran para que redujeran los precios, simplemente esperando que los costos de su estancia crecieran. Los contrabandistas corrían la misma suerte. Si no lograban una venta rápida, tenían los mismos o más gastos que los comerciantes regulares (pues debían corromper a los funcionarios para ser tolerados). Para los comerciantes novohispanos, mientras controlaran más o menos las entradas ilegales, resultaba atractivo comprar más barato. Al final, la escasez de oferta artificialmente creada les garantizaba altos precios en los mercados internos. De esta forma, tanto el comercio regular como el contrabando favorecían a los grandes mercaderes de la Nueva España, los miembros del Consulado de México, los llamados “almaceneros”, por los almacenes de mercancías importadas que poseían en la capital del virreinato, porque sólo ellos disponían de suficiente dinero en efectivo para adquirir a gran escala las cargas de mercancía. Ganaban muy bien, por supuesto a costa de los consumidores, y probablemente llegaron a ser, hasta finales del siglo XVIII, el grupo más poderoso de Nueva España. Por consiguiente, se convirtieron en resueltos defensores de las estructuras existentes hasta la introducción del comercio libre en 1778.

Los almaceneros controlaban la distribución de los productos importados y domésticos en el interior del país mediante una red de mercaderes menores asentados en los centros provincianos principales o que recorrían las poblaciones como viandantes, y que eran abastecidos con mercancía a crédito o mediante la formación de compañías. Basándose en los ingresos obtenidos, los grandes comerciantes comenzaron a dar créditos a muchas actividades, principalmente la minería. Ocuparon, de esta forma, una posición estratégica que les permitía controlar las relaciones económicas y obtener grandes ganancias. Se formaron poderosos clanes familiares con actividades económicas diversificadas y con múltiples relaciones transatlánticas, cuyas cabezas tendieron a convertirse en una clase de terratenientes con pretensiones aristocráticas (lo que la Corona aprovecharía, sobre todo en el siglo XVIII, para la lucrativa venta de títulos nobiliarios). Además, muchas veces fueron comerciantes quienes rentaron diversos ramos fiscales de la Corona.[2] El Consulado de México, por ejemplo, controló durante largos periodos del siglo XVII y de la primera parte del XVIII el cobro de la alcabala de la ciudad de México.

2.1.1. La pérdida del monopolio atlántico

En la medida que los territorios americanos disponían de más plata, crecieron las transacciones mercantiles, pero también la avidez de los contrabandistas y piratas extranjeros que querían participar de las riquezas americanas. Desde el principio, el monopolio español tuvo que ser defendido de la injerencia extranjera, que tomaba las formas de contrabando y de piratería. Fueron fenómenos en los que participaban sobre todo franceses, holandeses, ingleses y magrebíes. Había sólo una entrada legal para el comercio extranjero: la trata de esclavos, que la Corona, a partir de 1585, organizó en los llamados asientos de negros, contratos con los que se otorgó el derecho exclusivo para importar negros, durante un tiempo estipulado, a diversos comerciantes portugueses, italianos y, en ocasiones, también españoles. Los asentistas aprovecharon sus derechos para realizar un intensivo contrabando de otros bienes. El orden monopólico no sólo fue desafiado desde fuera, sino también por los propios súbditos que querían evitar el pago de impuestos y tarifas que la Corona cobraba.

La piratería en aguas americanas alcanzó dimensiones preocupantes en la segunda mitad del siglo XVI, y cuando en 1578 el legendario Francis Drake atravesó el estrecho de Magallanes empezó a afectar también las costas del Pacífico. En una lucha altamente ideologizada, los españoles intentaban defender, como podían, su hegemonía en Europa y la exclusividad de su tráfico y sus puertos. Disponían de un considerable poder, pero las rutas y las costas eran largas, y había que estar preparados en todo lugar y en cualquier momento. España se vio obligada a una enorme fragmentación de sus fuerzas y recursos. Los agresores, por el contrario, podían elegir el punto de ataque y concentrar en él toda su potencia. Desde los años veinte del siglo XVI, fue costumbre que los navíos españoles viajaran escoltados, medida que en 1564 se hizo obligatoria. Desde entonces, se estableció que los barcos fueran en convoy una vez al año. Al menos en teoría, después de salir de Sevilla en abril, la llamada flota de la Nueva España debía permanecer en Veracruz durante el invierno y zarpar en marzo para regresar a Europa. También se hicieron grandes esfuerzos para mejorar la insuficiente defensa de las costas. Además, como España hizo la paz con sus enemigos europeos, con Francia en 1598 y con Inglaterra en 1604, y en 1609 firmó una tregua de 12 años con los holandeses, la situación mejoró notablemente. Pero la tranquilidad, tanto en los mares como en los campos de batalla europeos, sólo fue pasajera. Las hostilidades se reiniciaron en los años veinte del siglo XVII. Liderada por el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV (1621-1665), la monarquía española comenzó la lucha final por su hegemonía europea. Mas todos los esfuerzos por movilizar recursos fueron en vano, ya que en la Paz de los Pirineos, en 1659, España tuvo que reconocer su derrota frente a Francia e Inglaterra, sin que las hostilidades terminaran con ello.

En el contexto americano, prácticamente todos los puertos españoles fueron saqueados una o varias veces por los piratas; a Veracruz le tocó en 1683. Un momento de gran envergadura se experimentó en 1628, cuando los holandeses lograron capturar la flota de la Nueva España en la bahía de Matanzas, en Cuba, llevándose el enorme botín de 11 millones de florines, con el que financiaron su conquista del norte de Brasil en 1630. Además, España no pudo impedir que sus enemigos se establecieran firmemente en el continente americano. En 1607, los ingleses lograron fundar en Jamestown, Virginia, su primera colonia permanente en Norteamérica, y al año siguiente les siguieron los franceses con la fundación de Québec, Canadá. A partir de 1624 los españoles perdieron varias islas caribeñas, por cierto indefensas (como Barbados, Curaçao, Martinica y Guadalupe, entre otras), las que poco a poco se convertirían en el escenario de la economía de plantaciones, pero que en aquel momento tenían un valor más bien estratégico como bases de operación para campañas militares, empresas piratas y el contrabando con las posesiones españolas del continente. Una pérdida considerable fue que una flota inglesa, en 1655, conquistó Jamaica. En 1697, finalmente, la parte occidental de La Española cayó en manos de los franceses, convirtiéndose en la colonia de Haití.

Estos problemas no eran sólo de carácter político-militar. España, aunque reclamara el monopolio del abasto de sus posesiones americanas, desde el principio no pudo producir todo lo que éstas demandaban, y lo pudo cada vez menos. En los siglos XVI y XVII la economía ibérica pasó por serias dificultades, en especial, sus sectores manufactureros. España se fue convirtiendo cada vez más en una intermediaria de los productos procedentes de las economías más dinámicas de Francia, Países Bajos, Inglaterra, Italia y partes de Alemania. Desde finales del siglo XVI, las añejas empresas mercantiles de Sevilla empezaron a quebrar. Éstas fueron sustituidas por nuevas, muchas de ellas controladas por extranjeros naturalizados, pero todas eran comisionistas para la reventa de los productos importados. Sólo pocos productos españoles subsistieron, por ejemplo, el azogue, el hierro de las provincias vascas, el vino y el aceite de oliva de las provincias mediterráneas. Incluso los barcos de la Carrera de Indias fueron, en medida creciente, de producción extranjera, mientras que los astilleros en la costa cantábrica decaían (vale la pena mencionar que, al mismo tiempo, se desarrolló una gran producción naviera en América, sobre todo en La Habana, pero también en lugares como Campeche). España, de esta suerte, se convirtió en lo que Emmanuel Wallerstein ha llamado, de forma gráfica, una “semiperiferia”.

En estas circunstancias, el comercio oficial de la Carrera de Indias experimentó un claro decaimiento a partir del segundo cuarto del siglo XVII. Esta reducción se debió en parte a las perpetuas guerras y al aumento del contrabando, dentro y fuera del sistema de flotas. A España, desgastada en una guerra con demasiados frentes, le resultaba cada vez más difícil y menos rentable reunir una flota escoltada por sus armadísimos, pero costosos, galeones. Entre 1637 y 1710 se suspendieron nada menos que 26 flotas, y el tráfico lo realizaron cada vez más navíos sueltos, llamados “de registro”. Quizá la pérdida de la posición hegemónica española sea menos sorprendente que la enorme capacidad de la monarquía para resistir a circunstancias adversas y a una coalición de enemigos superiores en número y fuerzas. Pero es un hecho que la eficacia del sistema de flotas quedó socavada.

Es de dudar si este desarrollo afectó a los comerciantes novohispanos en el grado que los registros parecen documentar. El contrabando era una alternativa económica atractiva. Los comerciantes podían comprar mercancías relativamente baratas y ahorrarse los aranceles y las cuotas que cobraban los intermediarios andaluces. Lo que a los mercaderes en México les importaba, en primer lugar, era que no se saturaran los mercados, debido a las consecuencias negativas que esto hubiera tenido en el nivel de precios. Si el contrabando crecía al grado de amenazar las estrategias especulativas usuales, es decir, almacenar la mercancía y esperar a que los precios subieran, entonces podía echarse mano de las leyes vigentes contra los extranjeros. A los comerciantes andaluces, por su parte, además de timar el almojarifazgo, les convenía no registrar la plata ganada por sus ventas, ya que la Corona, afligida por las eternas guerras, aplicó medidas cada vez más desesperadas para financiar sus ejércitos. En varias ocasiones, embargó los metales que llegaban con la flota como préstamo forzoso, sumas que nunca fueron pagadas íntegramente, como consecuencia de las sucesivas bancarrotas del Estado durante el reinado de Felipe II (1556-1598). Esto era un riesgo que los comerciantes intentaban evadir, al ocultar la plata a los funcionarios reales, pero aun así contribuyó al debilitamiento de las casas comerciales de Sevilla.

2.1.2. El comercio con Asia

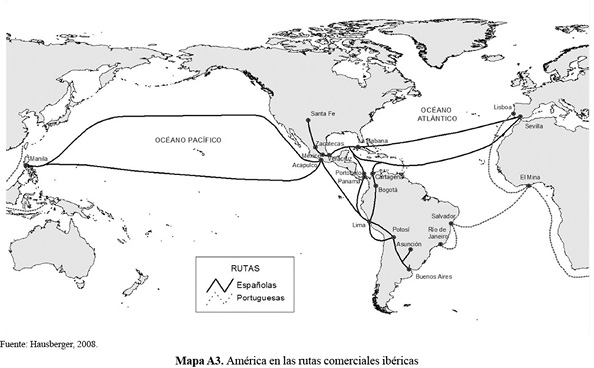

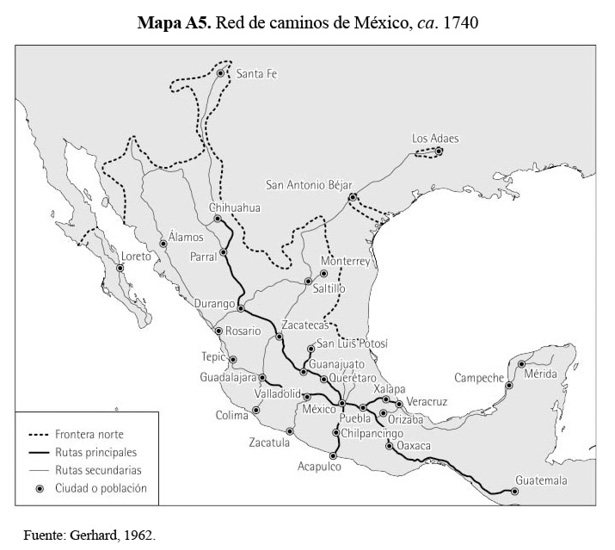

La novedad quizá más significativa que se dio en la segunda mitad del siglo XVI fue la apertura del comercio entre la Nueva España y Asia oriental. El proyecto asiático, central en las primeras navegaciones de Colón, nunca se había abandonado del todo. Paralelamente a la conquista de México, desde España zarpó la flotilla de Fernando de Magallanes que llegó a circundar el continente americano, para arribar en la primavera de 1521 al archipiélago que fue nombrado islas Filipinas. Magallanes fue asesinado, pero su flota logró concluir la primera vuelta al mundo. Sobre todo, sentó las bases para el dominio posterior español en las Filipinas y dio nueva vida a la reivindicación asiática de los españoles. Más adelante, en México, Cortés organizó, sin mucho éxito, la exploración del mar del Sur, como se le llamaba al Pacífico. La comunicación con las Filipinas fue precaria durante mucho tiempo. El problema se resolvió en 1565 con la expedición conquistadora de Miguel López de Legazpi, cuando el agustino fray Andrés de Urdaneta encontró una ruta viable para el difícil tornaviaje a Acapulco. Para imaginarse los problemas a los que se enfrentaban, conviene saber que el trayecto entre Acapulco y Manila, que uno tiende a considerar una mera prolongación de la navegación atlántica española, es notablemente más largo que la ruta entre Sevilla y Veracruz (véase mapa A3). En 1571 se celebró la fundación de Manila y se estableció el comercio entre la Nueva España y las Filipinas, las que a la vez estaban conectadas con China, sobre todo por comerciantes de este último país.

El comercio entre Acapulco y Manila lo controlaron los mercaderes de la ciudad de México y pronto alcanzó dimensiones considerables. A este auge contribuyó la bonanza minera que mientras tanto se había producido en México, pero sobre todo en los Andes. En el territorio donde en la actualidad se sitúa Bolivia se descubrieron en 1545 las vetas del Cerro Rico de Potosí, la mina de plata más grande que se ha visto en la historia. La plata potosina hizo crecer el comercio andino con Europa, pero al mismo tiempo dio origen a un intensivo intercambio entre Callao, Acapulco y Manila. Fue probablemente el único momento en que la América española pudo desarrollar una dinámica propia e independiente de los intereses europeos en su inserción en el nuevo comercio global. Se cree que durante algunos años fluyó más plata de Acapulco a Asia que de Veracruz a Europa, y gran parte de estas exportaciones procedía de las minas andinas.

Fue una situación que la Corona y los comerciantes andaluces no estaban dispuestos a tolerar, por miedo de que la plata americana se les escapara de las manos. Por consiguiente, en 1593 la navegación entre Manila y Acapulco se restringió a dos barcos y a mercancías por un valor de 250 000 pesos al año, mientras que el envío de plata a las islas se limitó a 500 000 pesos. Esto, más adelante, dio origen al famoso galeón de Manila, un barco enorme lleno de costosos productos asiáticos. Finalmente, el comercio entre Callao y Acapulco se prohibió casi del todo en 1631 y, definitivamente, en 1634 (como se había hecho ya con la navegación directa de Perú a las Filipinas).

A pesar de todo, el comercio novohispano con Manila continuó siendo un negocio lucrativo para los comerciantes involucrados; y entre Perú y México, por ejemplo, las importaciones del cacao de Guayaquil crecerían constantemente. Aun así, el comercio triangular entre Callao, Acapulco y Manila quedó seriamente truncado. Las perspectivas que este desarrollo hubiera abierto, de haber proseguido, sólo pueden imaginarse. En México empezó a fabricarse, por ejemplo, seda china para la venta a Perú, con lo que comenzó la exportación de productos manufacturados, prácticamente ausente en el comercio transatlántico. Pero así, el comercio interamericano de la Nueva España quedó restringido durante el resto de la época colonial, con la salvedad de las importaciones de cacao de Guayaquil y de Caracas, así como del azogue de Perú (este último, sin embargo, controlado por el monopolio de la Corona), que se pagaban con plata, productos asiáticos o rezagos de las importaciones europeas entradas vía Veracruz.

2.1.3. Primeras reformas al comercio transatlántico en el siglo XVIII

Durante el siglo XVIII la organización del comercio exterior cambiaría poco a poco. Cuando en 1700 murió Carlos II (1665-1700), el último rey de la casa de Austria, estalló la guerra de sucesión española (1701-1713) en la que participaron prácticamente todos los poderes europeos. Al final se impuso Felipe de Anjou, el pretendiente francés, quien de 1701 a 1746 gobernaría como Felipe V. Con la llegada de los borbones al trono de España se emprendió la reorganización del comercio transatlántico. Los retos eran grandes. En el acuerdo de Paz de Utrecht (1713), Gran Bretaña había conseguido que se le concediera a la South Sea Company inglesa la importación de negros, permiso que se aprovechó para el contrabando de mercancías de todo tipo. Tal situación desafió al monopolio español y no podía gustarle a la Corona ni a los grandes comerciantes andaluces y mexicanos, cuyo consulado, en la guerra, había demostrado su lealtad a la nueva dinastía mediante la concesión de préstamos. El contrabando alcanzó dimensiones que amenazaron las posibilidades de ganancia. Además, tanto los contrabandistas como los mercaderes españoles que llegaban a Veracruz buscaron crear circuitos propios para incursionar en los mercados internos. Todo lo anterior se convertía en un peligro para el orden establecido. Los negocios de la South Sea Company se vieron, por tanto, constantemente obstaculizados y, en 1750, la concesión fue rescindida oficialmente.

Paralelamente a la llegada y eliminación de los ingleses y después del traslado del monopolio andaluz de Sevilla a Cádiz (en 1717), se intentó reanudar el sistema de flotas anuales, a partir de 1720. Como sitio de intercambio, finalmente se establecieron las ferias de Jalapa. Las continuas guerras, la persistencia del contrabando y los objetivos especulativos del gran comercio dificultaron la aplicación de este proyecto. En total se celebraron sólo 11 ferias en Jalapa, hasta el momento en que se declaró el llamado comercio libre en 1778, después de varias décadas de debates.

2.2. El sector de exportación

Como ya se ha destacado, la creación de una economía de exportación respondía directamente a la demanda de importaciones. Los costos de los productos demandados fueron cubiertos en principio por la exportación de oro y, después, por la minería de plata, es decir, por la producción de una “mercancía dinero”, como la ha llamado Carlos Sempat Assadourian (1979). Otros productos, como los cueros, nunca tuvieron demasiada importancia. El cultivo de la caña de azúcar, introducido en los inicios del dominio español, se limitó a surtir el consumo interno. El cacao ya era estimado en el siglo XVII en algunas partes de Europa, pero Nueva España, su país de origen, se convirtió en un mercado importador abastecido desde Caracas y Guayaquil. Desde la región de Puebla-Tlaxcala se enviaron considerables cantidades de trigo al Caribe español, pero como eran pagadas con la plata novohispana que el virreinato enviaba para financiar la defensa de la región, éstas no podían aparecer como auténticas exportaciones. Sólo alrededor de los tintes se formaron circuitos propios de exportación. En los siglos XVII y XVIII Oaxaca exportaba cantidades crecientes de grana cochinilla, y la colindante Capitanía General de Guatemala se convirtió en un centro de la producción de añil. Aunque es difícil dar un dato exacto, puede estimarse que a lo largo del periodo estudiado mucho más de 75% de las exportaciones novohispanas fueron metales preciosos.

2.2.1. La expansión minera

Después del corto tiempo de saqueo de los tesoros acumulados por los indígenas, los españoles se dedicaron a explotar los placeres de oro conocidos por los nativos, pero éstos pronto se agotaron. Desde los años treinta se descubrieron las primeras minas de plata al sur de Tenochtitlan y, en los años cuarenta, en Nueva Galicia. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los intereses mineros empujaron la expansión española hacia el vasto norte mexicano, el cual nunca había formado parte del Imperio azteca y sólo estaba escasamente conectado con el mundo mesoamericano. Esta expansión comenzó con las campañas de Nuño de Guzmán y la fundación de la Nueva Galicia. Fue la gente de Nuño de Guzmán la que descubrió las minas de Zacatecas en 1546. Partiendo de Zacatecas, Francisco de Ibarra exploró la Nueva Vizcaya, para fundar Durango en 1563, y Juan de Oñate, en 1598, conquistó Nuevo México. Los habitantes autóctonos de toda la amplia región entre el Bajío y el sur de los actuales estados de Durango, Coahuila y Nuevo León, cazadores y recolectores o simples agricultores, opusieron una feroz resistencia a la repentina penetración de los españoles en su territorio. La llamada guerra chichimeca duró toda la segunda mitad del siglo XVI y, aparte de su naturaleza militar, se convirtió en un negocio: los chichimecas robaban a los españoles y las tropas de éstos gozaban de sus salarios y aprovechaban las hostilidades para la lucrativa caza de esclavos. Finalmente se logró la pacificación, al asentar y abastecer a los diferentes grupos de chichimecas a costa del erario real. Hostilidades similares, sin embargo, continuarían siendo frecuentes en el territorio al norte de la región chichimeca, donde la guerra con los apaches y los comanches no se resolvería hasta la segunda mitad del siglo XIX.

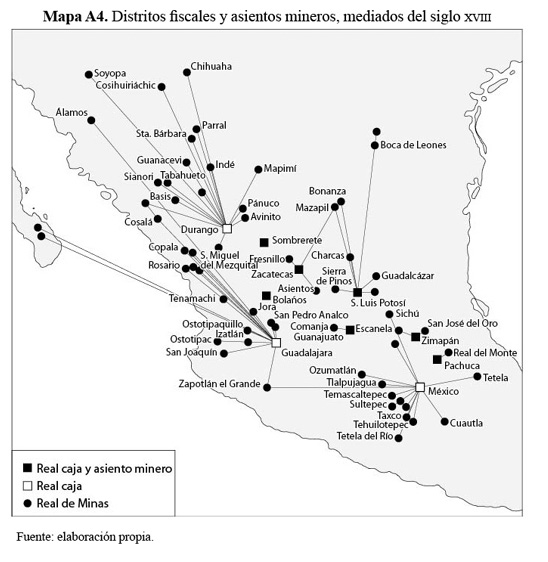

La guerra no fue impedimento para que, a partir del descubrimiento de Zacatecas, se iniciara la explotación de una serie de yacimientos ricos, por ejemplo en Pachuca y Real del Monte en 1547, en Guanajuato en 1552, en Fresnillo en los años cincuenta, en Zimapán hacia 1575, en el cerro de San Pedro —en las cercanías de la posterior ciudad de San Luis Potosí— en 1592, o en Guadalcázar, alrededor de 1615, por mencionar sólo algunos. La expansión del sistema fiscal corría paralelamente a este desarrollo. Para asegurar el pago de los impuestos cobrados a los mineros se establecieron nuevas cajas reales en Zacatecas (1552), Durango (1599) y San Luis Potosí (1628).

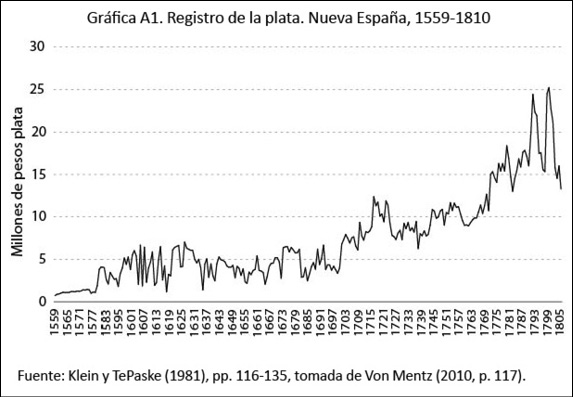

Estructuras y coyunturas de la minería. La bonanza inicial de la producción de plata se produjo en minas vírgenes. Al agotarse los minerales superficiales y de alta ley, empezaron a subir los costos de producción y a disminuir el rendimiento. El remedio fue una innovación tecnológica. A mediados del siglo XVI, en Real del Monte, un proceso químico desde antaño conocido, la amalgamación de plata con mercurio, logró convertirse en un proceso industrial. De repente se podían aprovechar inmensas cantidades de metal de mediana calidad. Tanto en la Nueva España como en los Andes, la amalgamación provocó un auge minero sin precedentes (véase gráfica A1). Su empleo dependía, sin embargo, de un suministro constante de mercurio, el cual se obtenía de las minas de Almadén, en España, de Huancavelica, en Perú, y de Idria, en la actual Eslovenia, y era distribuido por la Corona mediante un monopolio o estanco real. Además, la amalgamación requería fuertes inversiones en la molienda del mineral. En suma, dicho proceso hizo crecer la demanda de capitales.

Paralelamente a la crisis demográfica y la del comercio oficial transatlántico, el nuevo auge minero empezó a desacelerarse en el segundo cuarto del siglo XVII, aunque el alcance de esta tendencia descendente es objeto de debate. Es patente que en los yacimientos más productivos, en primer lugar Zacatecas, se estaban agotando los minerales de mejor ley después de varias décadas de explotación intensiva. La producción se dificultaba y los costos crecían con las cada vez más profundas excavaciones, el transporte del mineral a la superficie, el desagüe y la ventilación de las galerías y los tiros. Además, el suministro de mercurio empezó a fallar, sobre todo a causa de dificultades en las minas de azogue en Almadén y Huancavelica. La Corona, en vista de que no podía asegurar el abastecimiento para todas las minas, le dio preferencia a Potosí a costa de la comparativamente pobre Nueva España. De esta forma, significativas cantidades de mercurio español destinadas a México se transfirieron a los Andes. Además, desde Madrid, como una de las medidas impulsadas por la política del conde-duque de Olivares para aumentar los recursos de la Corona, se insistía en que se terminara la práctica de distribuir el azogue al fiado, puesto que era frecuente que partes considerables de este crédito nunca se pagaran. Incluso empezaron a cobrarse las deudas acumuladas a lo largo de los años, provocando la bancarrota de una serie de empresas. Todo esto dañó la —débil— base financiera del sector.

Podría suponerse que también hubo problemas con el abastecimiento de mano de obra como consecuencia del declive demográfico. Además, faltaban sistemas de formación profesional, así que todo tenía que aprenderse en la práctica y los especialistas siempre eran relativamente escasos. No obstante, la minería logró cubrir sus necesidades, aunque esto tuvo su precio. Por un lado, recurría a la contratación de trabajadores libres asalariados. Para ello, se les concedía a los trabajadores más especializados, sobre todo a los barreteros que desprendían el mineral de la roca, una participación en la producción calculada de diferentes formas, el llamado “partido”. La ventaja del partido era que constituía un aumento considerable de los ingresos de los obreros sin que causara costos directos a los empresarios, siempre necesitados de capital. Por otro lado, se echó mano de formas de compulsión. Se importaron cantidades crecientes de esclavos negros y los funcionarios reales recurrieron al repartimiento de mano de obra indígena. A diferencia de la política aplicada en la agricultura, la Corona nunca les quitó a los mineros el acceso al trabajo forzado por medio del repartimiento, aunque su uso fue limitado por el hecho de que centros como Zacatecas estaban situados fuera del territorio habitado por indios sedentarios. Pero éste no era el caso en Taxco o en Real del Monte, y tampoco en Sonora o en Chihuahua, donde el flujo de indios repartidos desde las misiones a las minas fue constante en todo el periodo. Tanto el trabajo forzado como el partido fueron elementos importantes para resolver las dificultades que resultaban de la combinación de falta de trabajadores y de capital. Pero, desde el punto de vista empresarial, a la larga resultaron problemáticos. Aunque el partido permitía ahorrar dinero, disminuía los ingresos de los empresarios. La mano de obra forzada, por su parte, solía carecer de motivación y de entrenamiento y rendía poco.

Independientemente de la situación laboral, las dificultades de la minería no tardaron en superarse. Las bases de la recuperación probablemente se sustentaron en una serie de nuevos yacimientos de minerales de alta ley, descubiertos a partir del segundo tercio del siglo XVII, por ejemplo en Parral, en nuevas vetas en Sombrerete o en varios lugares de la Nueva Vizcaya y, a partir de 1640, aproximadamente, en Sonora. En 1683 se descubrieron vetas de plata en el real de los Álamos, el centro más estable del noroeste. Más o menos al mismo tiempo, las minas de Santa Rosa de Cosihuiriáchic, en la Sierra Tarahumara, experimentaron una considerable prosperidad. En 1707 surgió un nuevo centro en Santa Eulalia, en cuya vecindad se fundaría la posterior villa de Chihuahua. Ya en el siglo XVIII, varias minas en el sur del actual estado de Sinaloa tuvieron un gran auge, sobre todo El Rosario. Entre los descubrimientos posteriores destaca Bolaños, en bonanza a partir de 1748, de donde en los años cincuenta salió casi 17% de la producción total mexicana (antes de sufrir un rápido y brusco decaimiento en la década siguiente). Muchas veces se trataba sólo de pequeñas minas y su explotación duraba poco, pero a corto plazo podían alcanzar una productividad bastante elevada. En muchas de ellas se podía recurrir a la vieja tecnología de la fundición y ahorrarse el costoso mercurio. En todo caso, constituyeron polos de desarrollo que contribuyeron a la transformación de sus alrededores, dando estabilidad al arraigo de una nueva economía orientada al mercado. Como en el pasado, la Corona respondió a la expansión minera con el establecimiento de nuevas cajas reales en Guanajuato (1665), Pachuca (1667), Sombrerete (1683), Zimapán (1729) y Bolaños (1753). Los distritos de las diferentes cajas pueden verse en el mapa A4.

El crecimiento impulsado por los nuevos descubrimientos se reforzó con la revitalización de los centros ya experimentados, como Zacatecas, Real del Monte y sobre todo Guanajuato, a lo que contribuyeron algunas innovaciones tecnológicas, como el uso de explosivos en los trabajos subterráneos a principios del siglo XVIII (o incluso un poco antes). Pero, sobre todo, hay que destacar la mejora esencial de la situación financiera de la minería. Desde el principio, fueron en particular los comerciantes quienes suministraban a base de crédito a las minas aquello que necesitaban. Esto era conocido, en el lenguaje de la época, como el “avío”. Así, finalmente, la financiación de las operaciones mineras quedó organizada por el grupo de los comerciantes-aviadores. Es de suponer que la abundante plata barata de las nuevas minas dispuso a los comerciantes a involucrarse en la minería, considerada en general un campo extremadamente riesgoso. La distribución del azogue les sirvió como acceso a este negocio. Al mostrarse la Corona cada vez más renuente a dar crédito, los comerciantes se hicieron cargo de este renglón. Al mismo tiempo, organizaron el avío de las minas, cuya mayoría quedaba lejos de los centros de abasto, con bienes de producción y de consumo. Así, por medio del crédito se estableció una relación de dependencia, de la cual sólo los más ricos dueños de minas se escaparon. En algunas empresas, los comerciantes optaron por participar en la esfera de la producción mediante inversiones directas y, finalmente, con la adquisición de las minas. De ahí surgió también una nueva clase de empresarios. Puede mencionarse a la familia Fagoaga, que financiaba muchas explotaciones mineras; su representante más destacado fue Manuel de Aldaco (1696-1770), colaborador estrecho del minero más activo de la época, José de la Borda, quien desde su llegada a México en 1716 y hasta su muerte en 1778 extrajo plata en las minas de la Nueva España central como Taxco, Sultepec y Tlalpujahua.

En el campo de la mano de obra, el crecimiento demográfico del reino vino a facilitar la situación. Alrededor de 1700, según Benedict (1974), el número de indígenas se estaba recuperando, acercándose a 1.4 millones, y a su lado vivían ya alrededor de 378 000 españoles (europeos y criollos), 27 000 negros y 365 000 de diferentes castas. Cuando la oferta de mano de obra empezó poco a poco a mejorar, algunos de los mineros más solventes intentaron eliminar el partido y controlar más firmemente a sus trabajadores. Como reacción, se dieron algunos conflictos laborales serios, por ejemplo, en Santa Eulalia de Chihuahua, en 1730 o, el más grave, en 1766, en Real del Monte. Aunque se redujo el partido en unos cuantos distritos, la costumbre siguió existiendo hasta el siglo XIX.

A partir de la segunda mitad del siglo XVII, el crecimiento minero pudo contar con el apoyo del Estado. Aunque la Corona se había retirado de la distribución de azogue al fiado, no dejó de apoyar el crecimiento minero de varias maneras. A partir de 1660, el mercurio de Almadén volvió a ser reservado para la Nueva España e incluso se autorizó la importación ocasional de azogue desde Huancavelica. Si bien en la Nueva España la fundición constituyó una importante y ampliamente aprovechada alternativa económica, la extensión de la amalgamación fue decisiva para mantener el auge de la producción durante el siglo XVIII. Ya en el siglo XVI se había reducido del quinto (el 20%) al diezmo (el 10%) el impuesto que pagaban los mineros novohispanos a la Real Hacienda. Este cambio no se aplicaba al metal registrado por los comerciantes, pero no era difícil identificar la producción como propiedad de un minero, así que la tasa de 10% se había hecho costumbre casi general, cuando en 1723 se abolió el quinto. En 1728, la Corona tomó bajo su control la Casa de Moneda de la ciudad de México, antes rentada a particulares. De esta forma, no sólo se redujo el tiempo para convertir los metales en dinero, también mejoró sustancialmente la calidad de las monedas. Por ejemplo, como ha planteado Marichal (2006), el peso de plata mexicana se convirtió, de esta manera, en la moneda fuerte de su época, que circulaba virtualmente en todo el mundo.

En resumen, alrededor de 1680 la minería novohispana mostró claras tendencias al alza, mientras que la producción andina fue bajando a un ritmo constante. Ya alrededor de 1710, la Nueva España sustituyó al virreinato peruano como la posesión más importante del rey en las Indias. El crecimiento se mantuvo hasta más o menos 1760, cuando hubo una leve recesión, la que sólo daría paso a la última y espectacular bonanza de la minería novohispana.

2.3. El sector agropecuario

2.3.1. La inserción de los pueblos de indios en la economía novohispana