1945-2008

XVII. El mundo de la posguerra

Williamson A. Murray y Geoffrey Parker1

El final de la Segunda Guerra Mundial introdujo un periodo de cuarenta y cinco años de paz inquieta conocida como «guerra fría». Entre las ruinas del hundimiento del Eje surgieron, para competir por la hegemonía mundial, dos superpotencias cuyas formas de gobierno representaban sistemas políticos y económicos enormemente diferentes. En cualquier otra época, esa clase de diferencias y suspicacias habría derivado en una nueva gran guerra; pero sobre aquella competencia pendía la sombra de las armas nucleares, cuya capacidad destructiva era tal que ninguno de los dos bandos se atrevió a desafiar militarmente a su adversario. Después de Hiroshima, algunos predijeron que la disuasión nuclear eliminaría las guerras, y tenían razón, en el sentido de que Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se hicieron la guerra de manera directa. Siguieron produciéndose hostilidades, pero la mayoría fueron reflejo del colapso de los imperios coloniales de Occidente a raíz de las guerras mundiales; y aunque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se entrometieron en ellos, esos conflictos no pasaron de ser asuntos marginales para los intereses más amplios de las superpotencias. Al mirar al pasado vemos que una de las grandes ironías de la guerra fría fue la de haber aportado un periodo de estabilidad sin parangón durante el cual los contendientes se disuadieron mutuamente para no pasarse de la raya.

La Segunda Guerra Mundial anunció también el advenimiento de la ciencia como el factor dominante de la práctica bélica. El extraordinario desarrollo de tecnologías de apoyo para las armas estratégicas nucleares supuso un cambio fundamental en las capacidades desplegadas por los bandos opuestos en el mundo de la posguerra. Sin embargo, tal como puso de relieve Vietnam, la tecnología no podía compensar por sí sola las deficiencias políticas, estratégicas o, incluso, tácticas.

Finalmente, el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la destrucción de los imperios coloniales formados en el siglo xix. La humillación de las fuerzas armadas europeas a manos de los japoneses privó de cualquier resto de legitimidad al dominio de Asia sudoriental por Occidente, aunque fueron necesarias varias guerras costosas para poner de relieve ese dato; y una vez que la marea de la liberación se hubo difundido por Asia, África no tardó en seguir sus pasos. El último imperio colonial no se disolvería hasta comienzos de los años noventa.

Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial

Mientras los japoneses se rendían en la bahía de Tokio a bordo del acorazado Missouri, el gran factor imponderable era cuánto tiempo se implicaría Estados Unidos en los asuntos que se desarrollaban fuera del hemisferio occidental. Durante la guerra, Roosevelt había dado a entender a Stalin que las tropas americanas no permanecerían en Europa más de tres años después de acabado el conflicto, y no hay duda de que el abandono de las responsabilidades por parte de Estados Unidos en 1920 contribuía escasamente a hacer pensar en un largo compromiso de los norteamericanos con Europa. Sin embargo, en 1945, Estados Unidos se impuso con su poderío económico al mundo más aún que después de la Primera Guerra Mundial, pues sólo el hemisferio occidental se había librado de la catastrófica capacidad destructiva de las armas modernas. La Ofensiva Conjunta de Bombardeo había provocado la ruina total de Alemania de punta a punta, mientas que el resto de Europa central yacía postrado después de que los ejércitos del Eje y los Aliados hubieran acabado recorriendo en el ir y venir de sus luchas el llagado paisaje europeo. Francia, desgarrada por las experiencias de Vichy y la ocupación, así como por los combates, era una sombra. La propia Gran Bretaña estaba difícilmente preparada para recuperar su posición en un mundo de poder, mientras la India, la joya de la corona del Imperio británico, se hallaba al borde de la independencia.

En el este, la Unión Soviética había salido victoriosa de su gran guerra ideológica contra la Alemania nazi, pero aquella victoria se había conseguido a un precio casi inimaginable; algo más de veinticinco millones de soldados y civiles soviéticos habían perdido la vida. El daño infligido a la economía soviética fue todavía más grave desde el punto de vista de Stalin. Aunque los soviéticos habían conquistado un gran imperio, las batallas que marcaron su avance (realizado tras cuatro años de explotación nazi) no hicieron, ni mucho menos, de Europa oriental una ganga económica. Los ataques de los Aliados llevaron también a Japón al borde de la hambruna: el verano de 1945, los norteamericanos habían convertido las ciudades e industrias japonesas en ruinas humeantes, habían echado a pique su flota mercante y reducido la economía de Japón a un nivel de subsistencia. Además, los japoneses habían destruido China de norte a sur, y, en medio de la destrucción, nacionalistas y comunistas comenzaron a pelear por los huesos de una nación destrozada.

Cuando el nuevo presidente norteamericano Harry S. Truman y sus consejeros realizaron una valoración del mundo en 1945, se dieron cuenta del daño provocado en 1920 por la retirada de EEUU. Aunque algunos comprendieron la amenaza de la Unión Soviética de Stalin, la mayoría esperaba vivir en armonía con Rusia, por lo que los primeros pasos de la política exterior de EEUU tras la Segunda Guerra Mundial combinaron los preparativos para un enfrentamiento con intentos de compromiso. Los norteamericanos se ofrecieron a extender a la Unión Soviética y Europa oriental el Plan Marshall, el paquete de ayuda que apoyó la recuperación de Europa occidental –ofrecimiento tenido en cuenta, pero rechazado, por los soviéticos por temor a que los penetrantes ojos de los norteamericanos descubrieran las debilidades de su despedazada economía–. Por otra parte, los norteamericanos enviaron sus fuerzas armadas a Grecia y Turquía en 1947, cuando la debilidad económica obligó a Gran Bretaña a retirarse. Pero todavía fue más importante el hecho de que los norteamericanos patrocinaran en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), señal de la continuidad del compromiso militar y político de EEUU con Europa occidental.

Los norteamericanos esperaban, no obstante, que la posesión de armas atómicas les permitiera mantener sus responsabilidades a un coste bajo, y hasta el verano de 1950 redujeron sus fuerzas militares a niveles mínimos. Sin la Guerra de Corea, aquellas reducciones del poderío militar habrían obligado, probablemente, a Estados Unidos a desentenderse de sus compromisos en gran parte de Asia y Europa. En cambio, esa guerra propició en EEUU un importante esfuerzo de rearme dirigido a mantener la superioridad nuclear y la defensa de Europa occidental. El primer año de la Guerra de Corea (1950-1951), el gobierno de Truman reclutó a 585.000 hombres y llamó a filas a 806.000 reservistas y miembros de la Guardia Nacional. Al volver la vista atrás, da la sensación de que los norteamericanos exageraron las capacidades e intenciones de los soviéticos, pero en aquel momento –y, sin duda, hasta la muerte de Stalin, en 1953– la Unión Soviética dio a entender de todas las maneras posibles que constituía una amenaza directa para los valores occidentales.

Desde finales de los años cuarenta, la política exterior norteamericana estuvo orientada, por tanto, a disuadir a la Unión Soviética y contener el mundo comunista, incluida China, dentro de los territorios ocupados por él. Esta política llevó a Estados Unidos a librar dos guerras en Asia y dedicar un número importante de fuerzas a la defensa de Europa. También trajo consigo enormes inversiones en unas tecnologías cada vez más complejas, destinadas a mejorar las armas nucleares y convencionales y los sistemas de lanzamiento. Durante una gran parte de la guerra fría, Estados Unidos confió en su Fuerza Aérea (USAF según el acrónimo inglés) para disuadir a los soviéticos, aunque, con la aparición de los submarinos Polaris a mediados de los años sesenta, la armada desempeñó una función cada vez más importante en la política de disuasión.

En consecuencia, hasta finales de los años ochenta, la atención de la USAF se centró en su misión nuclear. Es cierto que ese hincapié logró su propósito de disuadir a los soviéticos; pero también puso fin a las reflexiones serias dentro de las fuerzas aéreas sobre la manera en que las nuevas capacidades técnicas del poder aéreo podían afectar al equilibrio militar en conflictos convencionales. La mayoría de los oficiales de las fuerzas aéreas consideraban que su misión era la disuasión; si no la conseguían, la guerra podía reducirse, sencillamente, a arrojar una enorme cantidad de armas nucleares. Un dicho de los años sesenta resumía esta actitud mental: «Hay que lanzarles bombas atómicas hasta que brillen en la oscuridad».

La revolución tecnológica llevada a cabo en EEUU en apoyo de su desarrollo militar tuvo un enorme impacto sobre el mundo. Desde la miniaturización de armas nucleares hasta los misiles de crucero, que podían atinar en un blanco con precisión increíble, pasando por los aviones a reacción y los misiles balísticos, capaces de recorrer distancias continentales, los norteamericanos llevaron la tecnología hasta sus límites. Este esfuerzo no se produjo siempre a expensas de la economía civil; la revolución informática de los años ochenta surgió enteramente de los proyectos de miniaturización requeridos por los programas espaciales y militares. Para los soviéticos, en cambio, la revolución tecnológica resultó una pesadilla, pues ninguno de sus aspectos aprovechaba los puntos fuertes de su economía de planificación centralizada. Las fábricas soviéticas produjeron esforzadamente durante toda la guerra fría decenas de miles de tanques, piezas de artillería, transportes blindados de personal y hasta aviones a reacción. Pero también en este terreno se planteaban problemas, pues la tecnología afectaba cada vez más incluso a la capacidad de las armas de tierra y hacía que enormes cantidades de ellas quedaran obsoletas. La Guerra del Golfo de 1991 iba a poner de relieve hasta qué punto habían quedado rezagados los soviéticos; y, sin embargo, la competencia para mantenerse a la altura de EEUU en sectores complejos como los submarinos nucleares, los misiles guiados y el potencial espacial acabó quebrantando tanto la moral como la economía de la Unión Soviética.

La Guerra de Corea

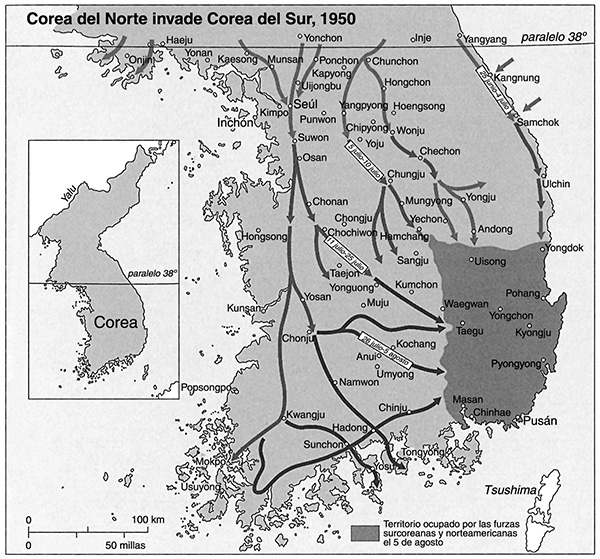

A consecuencia de ciertas decisiones fortuitas tomadas en 1945 por los dirigentes de EEUU y la Unión Soviética para desarmar a las fuerzas japonesas que se habían rendido en Corea, surgieron en esta península dos Estados distintos. En el Norte se impuso un régimen basado en el nacionalismo xenófobo y en el comunismo estalinista bajo la autoridad de Kim Il Sung. En el Sur, Syngman Rhee creó una dictadura tan xenófoba como la del norte, pero sin comunismo. A comienzos de 1950, el Sur se encontró en dificultades tanto económicas como políticas; los guerrilleros comunistas obtuvieron algunos éxitos, mientras la ayuda militar y económica norteamericana se mantenía en niveles mínimos. Inducido a error por ciertas declaraciones de EEUU, Stalin permitió a Kim Il Sung invadir el Sur. Fue una de las peores equivocaciones del dictador soviético.

En junio de 1950, los ejércitos de Corea del Norte barrieron a los surcoreanos, mal pertrechados, y a su paso comenzó una campaña asesina para depurar a Corea del Sur de su incorrecta estructura clasista. Sin embargo, la violencia comunista unió a los surcoreanos en torno a su régimen y acabó durante generaciones con cualquier posibilidad de lograr una reunificación pacífica de Corea. La invasión produjo también en los norteamericanos una reacción inesperada: el presidente Truman encomendó al ejército de EEUU la defensa de Corea del Sur. Su acción fue tan inesperada que los soviéticos, boicoteando las reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no estuvieron presentes en el debate sobre Corea; en consecuencia, los norteamericanos consiguieron arropar sus intentos de rescate con la bandera de las Naciones Unidas. Desde Japón, el general Douglas MacArthur envió a toda prisa a Corea sus tropas de guarnición, mal entrenadas y mal preparadas, que sufrieron seguidamente una serie de humillantes derrotas. En agosto, los norcoreanos habían rechazado a los norteamericanos y al resto de las fuerzas surcoreanas a un reducido perímetro en torno al puerto de Pusan, en el sureste. Allí, el frente se estabilizó, y la potencia de fuego y la aviación de EEUU causaron una terrible mortandad entre los atacantes e inhabilitaron las rutas de suministro que recorrían la península en toda su longitud.

Mapa 18. Invasión de Corea del Sur en 1950: el ejército norcoreano, generosamente abastecido con equipamiento soviético, incluidos tanques, gozaba de una enorme superioridad sobre su adversario del sur. Las fuerzas de Kim Il Sung destruyeron rápidamente a las surcoreanas y a los primeros norteamericanos que salieron a escena. Pero la potencia de fuego norteamericana y la tenacidad de los surcoreanos permitieron crear un perímetro defensivo en torno a Pusán, donde se detuvo la invasión norcoreana.

Mientras Pusan se veía envuelta en combates feroces, MacArthur lanzó uno de los golpes maestros de su carrera: dosificando sus refuerzos, desembarcó una fuerza conjunta de la armada y el ejército de tierra en Inchon, cerca de Seúl. Las condiciones de las mareas en Inchon constituyeron una pesadilla en la planificación del desembarco, y los asesores militares de MacArthur, además de la junta de jefes de Estado Mayor de EEUU, desaconsejaron realizar la operación. Pero MacArthur estaba en lo cierto; los norcoreanos no se hallaban preparados e Inchon cayó, seguida pronto por Seúl. Con la captura de la capital surcoreana, por donde pasaban las líneas de abastecimiento de Corea del Norte, la posición enemiga en torno a Pusan se vino abajo. Quienes no cayeron prisioneros huyeron en desbandada hacia el Norte.

La cuestión que se planteaba a los norteamericanos era: «Y ahora, ¿qué?». Al comienzo de la guerra, MacArthur había abogado por el rearme de los nacionalistas chinos para lanzarlos de vuelta al continente, de donde habían sido expulsados por los comunistas en 1949. Truman respondió con un no rotundo. En aquel momento, tras la victoria de Inchon, MacArthur instó a lanzar una persecución más allá del paralelo 38, hacia el interior de Corea del Norte; Truman accedió a ello. Pero el desmesurado engreimiento de MacArthur le llevó a no tener en cuenta las advertencias de la China comunista en el sentido de que no iba a tolerar un avance de EEUU más allá del río Yalu, frontera entre Corea y China. Los norteamericanos siguieron, pues, avanzando en dos ofensivas distintas hacia el Norte, y a finales de otoño los chinos intervinieron. Algunas unidades norteamericanas se derrumbaron bajo sus ataques: en el oeste, el ejército retrocedió en desbandada hacia el sur; en el este, los marines y los soldados que iban con ellos se abrieron paso luchando a través de los ejércitos chinos que los cercaban y se llevaron incluso a sus muertos en una retirada épica. Los chinos, acrisolados por años de lucha contra japoneses y chinos nacionalistas, soportaron en su avance enormes privaciones con un apoyo logístico mínimo; se movían con rapidez por el terreno montañoso de Corea del Norte, rodeando y atravesando posiciones de bloqueo establecidas por las fuerzas de las Naciones Unidas.

Cuando las fuerzas chinas se introdujeron en el sur de Seúl, MacArthur propuso opciones drásticas que iban desde ataques nucleares hasta el abandono de la península. Las relaciones entre Truman y su general estuvieron marcadas, como no es de extrañar, por un creciente distanciamiento. Según observó Omar Bradley, presidente de la junta norteamericana de jefes de Estado Mayor, refiriéndose a la propuesta de MacArthur para que Estados Unidos entablara una guerra total contra la China comunista, se trataría de «la guerra inapropiada, en el lugar inapropiado y en el momento inapropiado contra el enemigo inapropiado»2.

A comienzos de enero de 1951, la situación se estabilizó al sur de Seúl, mientras las fuerzas de la ONU, a las órdenes de Matthew B. Ridgway, el mejor general de combate de la Segunda Guerra Mundial, resolvían graves problemas morales e ideaban soluciones tácticas que hacían hincapié en la potencia de fuego para enfrentarse a los masivos ataques de los chinos. En ese momento, las largas líneas de abastecimiento de las tropas chinas sufrieron fuertes bombardeos aéreos, mientras las fuerzas de Ridgway contraatacaban y, poco después, recuperaban Seúl. En abril, los comunistas intentaron reconquistar lo que quedaba de la capital de Corea del Sur, pero no lo lograron. Esta vez, las fuerzas de las Naciones Unidas no se derrumbaron, sino que reanudaron su ofensiva después de que los chinos se hubieron agotado. Los comunistas sufrieron un número aterrador de bajas ante la abrumadora potencia de fuego norteamericana y estuvieron al borde del colapso; sus desesperadas demandas de conversaciones permitían comprender, sin duda, las serias dificultades en que se hallaban. Pero, entonces, EEUU cometió uno de sus errores más graves de la guerra fría: accedió a detener el avance e iniciar negociaciones de paz. No había, por supuesto, nada malo en iniciar las conversaciones, pero la detención de las tropas de las Naciones Unidas permitió al enemigo reagruparse, con lo cual terminó su necesidad de un armisticio.

La decisión norteamericana de acudir con la máxima rapidez posible a la mesa de paz fue reflejo de varios factores. En primer lugar, Truman consideró necesario destituir a MacArthur debido a la insistencia del general en que Estados Unidos emprendiera una estrategia de dar «prioridad a Asia» –lo cual habría llevado la guerra a Manchuria y, quizá, a la China continental–. Al desafiar al presidente, MacArthur no dejó a Truman ninguna alternativa. El presidente y sus asesores reconocieron que Corea era sólo un peón en una partida geopolítica de mayor alcance entre la Unión Soviética y Estados Unidos; deseaban la paz en Asia para centrarse en lo que consideraban el teatro de operaciones esencial de la guerra fría: Europa occidental.

No hay duda de que, en el verano de 1951, ni EEUU ni China deseaban ver cómo continuaba la Guerra de Corea; pero Stalin sí, pues se daba cuenta de que la guerra sometía a Estados Unidos a una considerable tensión. En consecuencia, las negociaciones para el armisticio se alargaron otros dos años, mientras proseguía la matanza en un frente parecido a las líneas de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los norteamericanos, por razones estratégicas, no aumentaron nunca sus fuerzas lo suficiente como para romper la situación de tablas, mientras que las misiones de interdicción de las fuerzas aéreas de EEUU limitaban el alcance del apoyo que podían prestar los chinos a sus fuerzas de tierra. Aquella situación de empate enfrentaba la potencia de fuego occidental a las masas de soldados revolucionarios de China.

La duración de la guerra y su falta de resultados hizo sumamente impopular a Truman ante los norteamericanos –según comentó MacArthur en el momento de su dimisión: «No hay nada que sustituya a la victoria»3–, que en noviembre de 1952 eligieron como presidente a Dwight D. Eisenhower. Su éxito electoral fue un reflejo no sólo de su popularidad, sino también de su promesa de poner fin a una lucha inacabable. Eisenhower dejó claro a los comunistas que si no daban pasos de verdad hacia la paz podría pensar en recurrir a las armas nucleares. Sin embargo, el armisticio de 1953 se debió en gran parte al fallecimiento de Stalin el anterior mes de marzo, pues los nuevos dirigentes rusos no contemplaban la escalada de la guerra con la misma desfachatez que el dictador –sobre todo porque en la Unión Soviética se estaba gestando una crisis sucesoria.

Visto a posteriori, el conflicto de Corea fue el momento crucial de la guerra fría. Hizo que Estados Unidos volviera a la competición con todo su poderío. Estabilizó la situación en Asia oriental y, al dirigir una enorme cantidad de recursos norteamericanos al desarrollo de la guerra, inició el proceso por el que Japón ascendió al rango de superpotencia económica. También generó en Estados Unidos un estado de opinión que permitió asignar fuerzas convencionales a la defensa de Europa occidental. Sin embargo, la Guerra de Corea avivó asimismo en Norteamérica las llamas de una caza de brujas anticomunista y puso fin a cualquier hipotética posibilidad de un acomodo con la Unión Soviética en el periodo posterior a Stalin.

La guerra de los treinta años: Vietnam, I parte

En el siglo xix, los franceses se expandieron hacia una zona que denominaron con el erróneo nombre de Indochina y que incluía a tres pueblos distintos: laosianos, camboyanos y vietnamitas. Estos últimos, tras haber realizado con éxito un esfuerzo tenaz para evitar las trampas culturales y políticas colocadas por la civilización china al norte del país, acabaron sucumbiendo a la tecnología y la organización francesas en el siglo xix. Pero sólo aceptaron el dominio francés a regañadientes.

A comienzos del siglo xx, la educación francesa en Vietnam producía nacionalistas afanosos dispuestos a desafiar a Francia con sus propias armas. En particular, un vietnamita que escogió como seudónimo literario el nombre de Ho Chi Minh puso en marcha una revolución que derrotó primero a los franceses y, finalmente, a los norteamericanos. De joven viajó a Europa, donde llegó a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Francés. En las décadas de 1920 y 1930 continuó su formación trabajando para la Komintern en Moscú y, finalmente, para los comunistas chinos. Pero, al margen de cuál fuera su política o su lugar de residencia, Ho Chi Minh fue siempre un ferviente nacionalista vietnamita.

En marzo de 1945, los japoneses destruyeron los últimos vestigios del poder militar y colonial francés en Vietnam. Paradójicamente, Estados Unidos se negó a prestar cualquier apoyo a los franceses en su derrota. Seis meses más tarde los japoneses se rindieron: tropas de la China nacionalista ocuparon el Norte, mientras los británicos marchaban al sur para desarmar a las fuerzas derrotadas, pues los franceses, que se estaban recuperando de la ocupación alemana, no se hallaban aún en condiciones de regresar. En aquel vacío, las únicas fuerzas locales disciplinadas eran las de Ho Chi Minh, el Viet Minh. Al principio, los franceses reconocieron el régimen de Ho, pero la nueva Cuarta República no pudo hacer respetar su decisión política: los comandantes franceses en el terreno pusieron sus fuerzas al servicio del restablecimiento de la soberanía francesa, y, dada la intransigencia de Ho Chi Minh, no quedó más salida que la guerra. Los franceses no tardaron en imponer de nuevo su control en las ciudades, pero la resistencia vietnamita no se derrumbó, sino que los guerrilleros del Viet Minh lograron controlar con eficacia las zonas rurales y emprendieron una guerra sangrienta de golpes de mano contra las tropas francesas. En 1949, la victoria de los comunistas en China alteró el equilibrio. Su dirigente, Mao Tse-tung, proporcionó al Viet Minh una gran cantidad de armas y abundante adiestramiento, y en octubre de 1950 las fuerzas de Ho Chi Minh asestaron a los franceses una serie de golpes demoledores a lo largo de la frontera. La posición francesa en Vietnam del Norte se vino abajo.

Los norteamericanos habían adoptado hasta entonces una postura decididamente hostil ante los intentos franceses de restablecer su colonia en Asia sudoriental, pero, al desarrollarse la Guerra de Corea, EEUU envió una ayuda militar considerable, lo que permitió a los franceses resistir en el valle del Río Rojo. A comienzos de 1951, Vo Nguyen Giap, antiguo profesor de historia y en ese momento jefe del ejército de Ho Chi Minh, lanzó las fuerzas del Viet Minh contra los franceses en una ofensiva salvaje. La abrumadora potencia de fuego francesa y un liderazgo de primera categoría entre sus filas impartieron a Giap y sus comandantes una cruda lección: no podían batir a su enemigo en terreno abierto.

La guerra derivó, por tanto, hacia un callejón sin salida. Los vietnamitas controlaban la comarca en torno al valle del río Rojo y las zonas rurales de una gran parte del resto del país, sobre todo de noche. Los franceses organizaban batidas para destruir las fuerzas guerrilleras a cielo abierto, donde su potencia de fuego y su entrenamiento solían prevalecer, pero la mayoría de sus operaciones no tenían consecuencias: el Viet Minh sólo combatía en condiciones ventajosas para él. Aunque las crecientes bajas hacían cada vez más impopular la guerra en Francia, la situación de tablas se mantuvo mientras continuó la Guerra de Corea; pero al concluir este conflicto en 1953, los chinos pudieron incrementar su ayuda. Para prevenir un empeoramiento de la situación, los franceses tendieron una trampa a Giap: su objetivo era atraer al Viet Minh a una batalla donde se hiciera sentir la superior potencia de fuego francesa. A finales de 1953, un ataque aéreo sirvió para tomar Dien Bien Phu, posición que los franceses consideraban decisiva para la logística de Giap, en la esperanza de que el Viet Minh compareciera con toda su fuerza permitiendo a los soldados de elite franceses asestarle un golpe demoledor. Sin embargo, habían subestimado notablemente el refinamiento, la entrega y las capacidades de sus adversarios. En marzo de 1954, Giap atacó. Las acometidas del Viet Minh arrollaron los reductos defensivos exteriores de Dien Bien Phu, mientras su artillería dominaba las principales posiciones francesas. El reabastecimiento aéreo resultó extraordinariamente problemático, pues el Viet Minh no tardó en inutilizar el aeródromo. A principios de abril, lo único que podía haber restablecido la situación era la intervención de EEUU.

Los debates políticos en Estados Unidos giraban en torno a las cuestiones del coste estratégico, la importancia y las cargas de una guerra como aquélla, y se llegó a la conclusión de que los beneficios de conservar Vietnam para el colonialismo francés no merecían tales gastos. Así, los norteamericanos se mantuvieron como observadores mientras Dien Bien Phu y su guarnición caían derrotados. La negativa de Estados Unidos a prestar ayuda agrió por completo las relaciones francoamericanas, mientras Dien Bien Phu sellaba el destino del colonialismo francés en Asia sudoriental. Tras los acuerdos de paz firmados en Ginebra (julio de 1954), los norteamericanos impusieron en Vietnam del Sur un régimen anticomunista; sin embargo, una de las preguntas trágicas y todavía sin respuesta planteadas en los años cincuenta es cómo pensaban que podría sobrevivir un régimen así, si hasta sus propios dirigentes reconocían que debían su independencia al Viet Minh de Ho.

La Guerra de Argelia

Pocas bandas de música aparecieron para dar la bienvenida a las tropas francesas que regresaban de su derrota en Asia. Francia se embarcó, en cambio, en una nueva guerra. El 1 de noviembre de 1954, rebeldes argelinos atacaron posiciones francesas en todo el norte de África e iniciaron una lucha de liberación nacional. Sus ataques iniciales no lograron obtener una victoria rotunda, pero consiguieron el objetivo más amplio de movilizar el sentimiento árabe contra los franceses. Para complicar la situación, la numerosa población europea residente en Argelia se negó categóricamente a tolerar cualquier cambio en el estado legal del país como parte integrante de Francia. La escalada de la actividad guerrillera planteó a los franceses unos problemas similares a los que habían encontrado en Vietnam, pero, en Argelia, el FLN –Front de Libération Nationale– podía golpear también a la población europea. El resultado fueron unas respuestas violentas que sólo sirvieron para exacerbar la guerra y convertirla en un conflicto entre nacionalidades y religiones hostiles.

Algunos oficiales franceses habían regresado de Asia resueltos a no repetir los errores cometidos en Vietnam. Mostraban una comprensión coherente de la guerra revolucionaria y de la naturaleza de sus adversarios, pero su deseo de hacer de los argelinos ciudadanos de Francia chocaba con las realidades políticas tanto francesas como argelinas. El año 1956 marcó el momento crucial. Los franceses enviaron a combatir a soldados de reemplazo, cosa que nunca habían hecho en Vietnam, y aquellas tropas sin experiencia se toparon casi de inmediato con dificultades. En septiembre, el FLN llevó la guerra a las ciudades atacando directamente a civiles franceses, lo que incrementó el coste creciente de la guerra y su salvajismo. El fracaso de las operaciones anglofrancesas en el canal de Suez a comienzos de noviembre (véase página 387) fue aún más destructivo para la posición de Francia, pues el hundimiento de aquella campaña reforzó considerablemente las sospechas de muchos oficiales franceses sobre la competencia de sus dirigentes políticos.

A finales de 1956, el FLN controlaba los barrios árabes de las principales ciudades, mientras que sus atentados terroristas habían paralizado en la práctica la Argelia europea. Hasta ese momento, la seguridad urbana había corrido a cargo de la policía; el ejército era responsable de la guerra en el bled –el interior del país–. En ese momento, al venirse abajo el control de las ciudades, las autoridades francesas enviaron al ejército. En enero de 1957, los paracaidistas del general Jacques Massu se hicieron con el control de Argel e impusieron de inmediato una guerra despiadada y sin trabas contra los cuadros del FLN. Massu recurrió a la detención preventiva, los registros implacables, las patrullas constantes en la kasbah, el desprecio general a los derechos civiles y hasta la tortura contra el FLN. Fue una guerra de lo más sucio –representada sin concesiones en la película La batalla de Argel–, que acabó doblegando al FLN; pero sus métodos no mejoraron la actitud de los argelinos hacia el dominio francés. Y lo que es más importante, el empleo de la tortura restó apoyos al conflicto en la Francia metropolitana. El gobierno francés demostró su incapacidad para resolver los complejos problemas suscitados por Argelia y cayó el 15 de abril de 1958. Durante treinta y siete días no hubo un solo político capaz de formar un gobierno alternativo y la ferocidad del ejército en Argelia fue en aumento ante la falta de liderazgo político en París. El cuerpo de oficiales se negaba a perder otra guerra debido al comportamiento cobarde, según ellos, de los políticos, por lo que a mediados de mayo una muchedumbre tumultuosa apoyada por el ejército se apoderó de los edificios oficiales en Argel y exigió que Charles de Gaulle, líder del gobierno francés en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, se hiciera cargo de un Estado en bancarrota. El 1 de junio de 1958, De Gaulle asumió el poder en París, y a lo largo de los cuatro años siguientes mantuvo una política difícil y a menudo contradictoria respecto a Argelia. No está claro cuándo tomó la decisión de abandonar el conflicto, pero en septiembre de 1959 ofreció la «autodeterminación».

Mientras tanto permitió a los militares franceses proseguir con su hábil campaña. Aislando al FLN de sus bases de Túnez y Marruecos y utilizando con perspicacia helicópteros y formaciones móviles, el ejército francés destruyó a sus adversarios en campaña. Sin embargo, a pesar de sus éxitos militares, De Gaulle se dispuso a retirarse. Se enfrentaba al importante desafío de muchos oficiales franceses, algunos de los cuales llegaron incluso a afiliarse a una organización terrorista, la OAS (Organisation de l’Armée Secrète), que se conjuró para asesinarlo; pero De Gaulle sobrevivió y sacó a Francia del embrollo de Argelia sin una guerra civil. Los generales pudieron presumir de haber ganado el conflicto militar, pero esta actitud ignoraba el hecho fundamental de que habían perdido la guerra política. En 1962, Argelia se independizó.

Una guerra no convencional: la experiencia británica

Mientras los franceses libraban y perdían dos guerras desastrosas, los británicos salieron del proceso de descolonización relativamente indemnes. El gran reto fue la liberación de la India, superado por Gran Bretaña con una combinación de habilidad política en la metrópoli y un liderazgo militar estable y responsable en el terreno. Pero los británicos se enfrentaron también en otras partes a serios desafíos militares. En algunos vencieron; en otros actuaron con astucia. En febrero de 1948, los guerrilleros comunistas de Malasia iniciaron una campaña bien llevada para poner fin al dominio británico y crear una dictadura comunista. En los cuatro años siguientes aumentaron su fuerza y mejoraron su posición. Pero en febrero de 1952 los británicos iniciaron una campaña decisiva contra los insurgentes que se vio favorecida por varios factores. Malasia tenía dos principales comunidades étnicas, los malayos y los chinos; los comunistas obtenían casi todo su apoyo de los segundos. Además, Malasia no lindaba con ninguna nación comunista; en consecuencia, los insurgentes se encontraron con dificultades cada vez mayores para importar armas y municiones.

Los británicos reconocieron que la insurgencia era un problema político y, mientras emprendían una campaña para eliminar la guerrilla, anunciaron su intención de conceder la independencia a Malasia en un futuro inmediato. De ese modo estimulaban el nacionalismo malayo a la vez que desgajaban la comunidad china tanto de los malayos como de los guerrilleros mediante unas cuidadosas medidas políticas. Finalmente, la campaña militar corrió a cargo de unos militares que conocían la jungla mejor que su enemigo. Las condiciones de la guerra de guerrillas en Malasia llevaron a los británicos a reconstituir varias unidades especiales que tan bien habían actuado en la Segunda Guerra Mundial –en particular el Regimiento de Servicios Especiales del Aire (SAS, según sus siglas en inglés)–, y esa capacidad para librar una guerra no convencional iba a reportar considerables dividendos a las fuerzas armadas británicas en varios conflictos futuros, desde Kenia y Aden hasta el Ulster y las islas Malvinas (Falkland). En 1954, el alto mando comunista de Malasia se retiró a Tailandia y la guerra se extinguió. Los británicos habían ganado tanto la batalla política como la militar.

La guerra de los treinta años: Vietnam, II parte

En 1954, el presidente Eisenhower y sus asesores habían decidido que Vietnam no valía la sangre y el dinero que se requerirían para derrotar al Viet Minh. Sin embargo, la burocracia norteamericana no consiguió traducir esa decisión a medidas políticas y Estados Unidos se deslizó lentamente hacia la intervención al tomar decisiones ambiguas.

Los Acuerdos de Paz de Ginebra de 1954 implantaron en Vietnam del Sur un régimen anticomunista encabezado por el autocrático Ngo Dinh Diem, que combinaba los peores aspectos del colonialismo francés con un gobierno de mandarines. El régimen gozaba de escasa legitimidad en las zonas rurales, mientras que Diem y su familia se aferraban a la idea de que lo único que contaba era la lealtad al régimen. Como Saigón ocupó un lugar bajo entre las prioridades estratégicas de EEUU hasta 1961, algunos asesores militares y civiles pertenecientes a niveles inferiores de la burocracia norteamericana, la mayoría de los cuales no conocían ni a los franceses ni a los vietnamitas, ejercieron una influencia desmedida en la política y, utilizando Corea como paradigma, se esforzaron por crear un ejército convencional para derrotar una invasión convencional.

Entretanto, Ho Chi Minh y sus cohortes se afanaban por establecer en el Norte su versión del paraíso socialista estalinista y acabaron provocando entre los campesinos del valle del río Rojo un levantamiento que fue reprimido con una determinación implacable y entusiasta. Luego, en 1959, al comprobar la debilidad de Diem, lanzaron una campaña de infiltración, acción política y apoyo militar y logístico a una insurrección para derrocar el régimen de Vietnam del Sur. Comenzaron construyendo a través de Laos y Camboya una pista que los norteamericanos acabarían denominando la «ruta Ho Chi Minh». La insurgencia contra un régimen impopular, poco consciente de lo que estaba ocurriendo en las zonas rurales, se extendió con rapidez, y en el momento en que John F. Kennedy accedió a la presidencia, en 1961, y anunció que Norteamérica «pagaría cualquier precio y soportaría cualquier carga» para derrotar al comunismo, la situación en Vietnam del Sur se había descompuesto de manera alarmante. Sin embargo, la respuesta de los norteamericanos consistió en más de lo mismo: más asesores, más armas convencionales y más remedios tomados de las ciencias sociales.

Los militares de EEUU estaban escasamente preparados para enfrentarse a los retos planteados por el «Viet Cong» (denominación despectiva para designar al Viet Minh). Los comandantes de mayor graduación y los miembros del Estado Mayor aplicaron a la guerra de guerrillas sumamente politizada que se libraba en el difícil terreno de Asia sudoriental las ideas en las que se había formado el ejército de EEUU –a saber, la preparación para librar una guerra convencional masiva o nuclear contra la Unión Soviética–, y a lo largo de su participación demostraron su incapacidad para aprender las lecciones del conflicto. Un sistema de turnos de servicio militar de un año, sumado a un desconocimiento general de la cultura y el idioma vietnamitas, sirvió únicamente para reforzar esas debilidades.

Kennedy eligió como secretario (ministro) de Defensa al director de la empresa automovilística Ford. Robert Strange McNamara aportó al cargo una mentalidad de contable meticuloso y una convicción firme de que eran pocos los problemas que no podían ser resueltos por el análisis de sistemas. McNamara se aseguró de que el Ministerio de Defensa obligase a los servicios a rendir cuentas más precisas por el gasto de sus fondos; sin embargo, su deseo de eliminar cualquier ambigüedad e incertidumbre en el análisis de la defensa y en la conducción de la guerra no era en absoluto realista. Bajo su tutela, los militares norteamericanos debían guerrear en Vietnam basándose por entero en índices estadísticos: número de enemigos muertos y heridos, días de combate por batallón, toneladas de bombas arrojadas, toneladas de cargamento transportadas a través de los puertos. Las listas parecían inacabables, y todo aquello demostró no tener en esencia ningún sentido para enjuiciar el progreso de la guerra. A la larga, sin embargo, McNamara obligó a los militares de EEUU a pensar de acuerdo con su marco intelectual, y su influencia en el Pentágono no empezó a desvanecerse hasta los años ochenta.

La primera prueba a la que se enfrentaron Kennedy y McNamara –la invasión de Cuba por una brigada de exiliados organizados y entrenados por la CIA (US Central Intelligence Agency)– no había sido elegida por ellos. Aunque el proyecto se notificó al presidente inmediatamente después de su elección, en noviembre de 1960, parece ser que él mismo no puso a sus consejeros al corriente del asunto hasta después de haber tomado posesión del cargo en el siguiente mes de enero. Algunos de los asesores expresaron de inmediato su oposición, pero, según comentó más tarde el secretario de Estado, Dean Rusk (uno de los que no fueron informados hasta después del acceso al cargo), como «Kennedy nos había hecho saber a todos que no le agradaba que se le remitiera un cúmulo de memorandos», era raro que llegasen a la mesa del presidente informes críticos para con el proyecto. Ni siquiera McNamara y la Junta de Jefes de Estado Mayor plantearon objeción alguna, sino que, tal como observó posteriormente Rusk manifestando su convicción,

nunca examinaron el plan en calidad de militares profesionales. Como todo aquel montaje era una operación de la CIA, consideraron que podían limitarse a aprobarla y lavarse las manos. Pienso que si la Junta de Jefes hubiese tenido la responsabilidad de dicha operación, sus miembros habrían expresado importantes reservas: por ejemplo, habrían reconocido la gran desproporción entre el reducido tamaño de la brigada y sus amplios objetivos.

El propio Rusk, a pesar de su experiencia como director de los planes de guerra en Asia sudoriental durante la Segunda Guerra Mundial, no expuso tampoco explícitamente sus dudas

en ningún momento en nuestras sesiones de planificación. Dado el gran número de personas que tomaban asiento en el despacho del gabinete y hablaban con el presidente, me parecía que mi cometido consistía en desentrañar los puntos débiles y formular preguntas inquisitivas sobre planteamientos que se daban por supuestos. Aunque expresé en privado mi oposición ante el presidente Kennedy, tendría que haberla expuesto con claridad en las propias reuniones, pues el presidente estaba presionado por quienes deseaban seguir adelante4.

Los que «deseaban seguir adelante» no eran sólo los miembros de la CIA, sino también algunos exiliados cubanos elocuentes y adinerados que señalaban el éxito de la invasión realizada por una fuerza incluso menor a las órdenes de Fidel Castro. Argumentando que la afortunada trayectoria hacia el poder recorrida por Castro había comenzado con un desembarco en el que pereció la mitad de sus fuerzas, añadían que ahora podían tener un éxito igual contra un régimen que, según creían, había acabado siendo tan impopular como el derrocado por él. En consecuencia, en abril de 1961, con la bendición de Kennedy (pero sin el apoyo de las fuerzas armadas de Estados Unidos), 1.500 exiliados saltaron a tierra en un punto remoto conocido como Bahía Cochinos, donde las tropas de Castro, equipadas con las armas más modernas de origen ruso, no tardaron en arrollarlos.

Cada uno de los protagonistas enfrentados extrajo importantes lecciones de la operación de Bahía Cochinos. Castro llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no se detendrían ante nada para derrocarlo y pidió a la Unión Soviética que instalara misiles balísticos de alcance medio (IRBM, según su sigla inglesa) que apuntaran a objetivos de Estados Unidos. Nikita Jruschov, el dirigente soviético, le complació encantado: en octubre de 1962, especialistas rusos se hallaban construyendo afanosamente plataformas de lanzamiento para más de 40 misiles, cuando unos aviones espía norteamericanos los localizaron y fotografiaron. También Kennedy desplegó más IRBM (operarios de la Chrysler Corporation instalaron 30 misiles Júpiter en Italia y 15 en Turquía, dirigidos todos ellos a objetivos rusos); y lo que es más importante, tomó medidas para intentar comprender por qué él y sus asesores habían cometido un error tan humillante en el asunto de Bahía Cochinos. Kennedy halló la respuesta en el denominado «pensamiento de grupo», el estilo de gestión que fomenta un sentimiento prematuro de patente unanimidad entre quienes participan en procesos decisorios –tanto de manera activa, coartando la expresión de opiniones discrepantes, como de forma pasiva, guiando los debates en el sentido de reducir al mínimo el disenso.

Aunque la mayoría de quienes discutieron cómo debía responder Estados Unidos a la amenaza de los misiles cubanos en octubre de 1962 habían aprobado la operación de Bahía Cochinos, esta vez Kennedy abandonó el «pensamiento de grupo» e hizo que sus consejeros se reunieran por separado en grupos menores y estimuló entre ellos las actitudes dubitativas, llegando a veces a abandonar la sala para evitar dominar el debate. Inicialmente, la mayoría se mostró favorable a lanzar ataques aéreos contra Cuba, a pesar del riesgo de que se desencadenara una guerra nuclear a gran escala, pero al final optaron por limitarse a bloquear la isla (para que ningún barco pudiera introducir más armas soviéticas), mientras que Kennedy y Jruschev idearon, en varias conversaciones directas por cable, una fórmula de retirada que les permitiese guardar las apariencias5. Jruschev, que había dicho en cierta ocasión: «En la próxima guerra los supervivientes envidiarán a los muertos», accedió a interrumpir el suministro de misiles a Cuba y a retirar inmediatamente de la isla todos los IRBM, personal técnico y bombarderos soviéticos que se encontraban ya allí. A cambio, Kennedy prometió que Estados Unidos levantaría el bloqueo de Cuba, no invadiría la isla y no permitiría que otros la invadieran desde su territorio. En un acuerdo aparte, pero secreto, Kennedy prometió también retirar todos los misiles Júpiter y sus técnicos de Italia y Turquía en julio de 1963 –aunque los soviéticos retiraron sus armas y personal en medio de un derroche de publicidad, mientras que los norteamericanos lo hicieron de manera discreta, dando a todo el mundo la impresión de que Estados Unidos había «vencido»–. El Présidium soviético obligó a Jruschev a abandonar el cargo en 1964, aludiendo, entre otras cosas, a su «debilidad» durante la crisis cubana de los misiles.

De ese modo, si bien John F. Kennedy cambió su postura respecto a Cuba a la luz de la experiencia, en cambio, desde sus primeros días en el cargo hasta su asesinato en noviembre de 1963, Kennedy practicó en Vietnam una política activa y emprendedora que aumentó continuamente las apuestas. El presidente y sus consejeros, entusiasmados con la idea de hacer frente al reto de Ho Chi Minh, subestimaron a sus adversarios y sobrevaloraron a sus aliados de Saigón. Pero, a medida que la ayuda y los asesores norteamericanos afluían al sur, la situación política se volvía cada vez más oscura. Los corresponsales de prensa observaban el deterioro, pero el hombre que se hallaba al frente de la campaña de asesoramiento, el general Paul Harkins, pintaba la guerra a Washington de color de rosa mientras ignoraba desdeñoso a la prensa. Hasta el otoño de 1962, los norteamericanos no acabaron de reconocer que Diem era un perdedor. Las amenazas de una retirada de EEUU desembocaron finalmente en un golpe de Estado dado por los militares vietnamitas, que hizo caer el régimen y provocó el asesinato del dictador y de su hermano.

Pero la camarilla de generales que sucedieron a Diem se mostró aún más inepta que su predecesor, y la resistencia del sur comenzó a derrumbarse en el verano de 1964. Lindon Johnson, el nuevo presidente norteamericano, tenía pocos deseos de comprometer a Estados Unidos en una guerra en Asia sudoriental, pero se negaba a admitir la derrota a manos de lo que llamaba un «país hormiga». Por tanto, en el verano de 1964 lanzó una serie de incursiones aéreas contra la flota de Vietnam del Norte en respuesta, supuestamente, a otros ataques contra destructores norteamericanos en el golfo de Tonkín. Johnson y sus consejeros esperaban que aquellos golpes hicieran desistir a los vietnamitas. Pero Ho y sus colegas no tenían intención de abandonar. Según dijeron a Bernard Fall, famoso especialista occidental en asuntos de Vietnam, no temían la potencia de fuego de los norteamericanos; al fin y al cabo, ya habían batido a los franceses. No obstante, la campaña de Johnson para su reelección basó su programa en retratar a su oponente, el senador Barry Goldwater, como un belicista. Johnson ganó, pero, según comentó más tarde un votante, «me dijeron que si votaba por Goldwater tendría guerra; voté por Goldwater, y la tuve».

A comienzos de 1965, Johnson autorizó una campaña de bombardeo contra el norte con el nombre en clave de «Rolling Thunder», que limitaba estrictamente los objetivos que podía atacar la aviación de EEUU. Visto desde ahora, es evidente que ninguna acción de Estados Unidos habría forzado a los norvietnamitas a detener la guerra contra el sur en esa fase, aunque los norteamericanos no hubiesen tenido trabas para atacar cualquier objetivo; pero «Rolling Thunder» fue una campaña absolutamente mal concebida y sin posibilidades de éxito. Johnson empujó, por tanto, a las fuerzas terrestres norteamericanas a participar directamente en la lucha por Vietnam del Sur. La conducción de la guerra se encomendó en ese momento al general Westmoreland.

Westmoreland compartía con la mayoría de los dirigentes militares norteamericanos cierto desprecio por la experiencia del pasado. Así, por ejemplo, cuando los franceses se dieron cuenta en 1964 de que una intervención de Estados Unidos en Vietnam era cada vez más probable, pusieron a disposición del gobierno norteamericano el estudio realizado después de los hechos sobre su derrota en aquel país. El volumen se halla todavía en su versión original francesa en la biblioteca de documentos confidenciales de la Universidad Nacional de la Defensa, y hay pocas pruebas de que algún militar de alta graduación o algún dirigente político lo hayan estudiado. No es de extrañar, por tanto, que los militares norteamericanos repitieran todos los errores cometidos por los franceses. También se negaron a aprender. Al enfrentarse a graves problemas tácticos y operacionales en los combates del valle de Ia Drang, entre ellos la destrucción de un batallón del 1er Regimiento de Caballería aerotransportada en la «Landing Zone Albany», Westmoreland rechazó la petición del comandante del cuerpo para que el Mando de Apoyo Militar de Vietnam (MACV) instalara un «tablero de lecciones aprendidas» para examinar las deficiencias tácticas y operacionales de las fuerzas de EEUU. En vez de ello, las unidades militares norteamericanas, dotadas de una gran potencia de fuego, se movieron a tientas durante toda la guerra por las zonas rurales, destruyendo cuanto encontraban.

Westmoreland demostró también poco interés por reformar a los militares de Vietnam del Sur, y la pacificación siguió siendo una de sus últimas prioridades, al menos hasta 1967. El MACV hizo hincapié en misiones de búsqueda y destrucción en las que las unidades norteamericanas intentaban encontrar, inmovilizar y, luego, liquidar unidades enemigas regulares; por lo demás, disuadió a sus tropas de participar en la guerra política librada en las zonas rurales. Cuando los comandantes de la infantería de marina iniciaron una estrategia de pequeñas unidades y acción civil para proteger a la población de sus sectores, el MACV impuso a su iniciativa unas limitaciones rigurosas. La actitud norteamericana estuvo dominada por los índices estadísticos, tan apreciados por McNamara. Lo que contaba eran las jornadas de acción de los batallones y el recuento de cadáveres, que adquirió una justificada mala fama. Una de las consecuencias de este planteamiento de tarjeta de puntuación fue la carnicería de My Lai, donde unos soldados norteamericanos masacraron a campesinos vietnamitas; el MACV ocultó entonces el incidente, hasta que estalló en la prensa de EEUU.

Además de las misiones de búsqueda y destrucción, los norteamericanos deforestaron comarcas enteras del país para privar al Viet Cong y a los norvietnamitas del apoyo de los campesinos, y seguidamente abandonaron a la población civil desplazada en manos de un gobierno que carecía de cualquier instalación, recursos o interés para llevar a cabo planes de reasentamiento. En otros lugares, la declaración de zonas de fuego libre permitió a la artillería y a la aviación norteamericanas destruir el paisaje y causar un aterrador número de víctimas tanto civiles como enemigas. El planteamiento fue incluso menos imaginativo de lo que lo había sido la campaña francesa, pero la imponente potencia de fuego desplegada por los norteamericanos les permitió abrigar la ilusión de una «victoria militar».

El pueblo norteamericano había acogido entusiasmado la introducción de tropas de EEUU en Vietnam, y en 1964 el Senado aprobó por un margen de ochenta y ocho contra dos la «Resolución del Golfo de Tonkín», que autorizaba incursiones contra objetivos del norte de Vietnam. En octubre de 1965, la revista Time cacareaba con entusiasmo en su artículo editorial, al hablar del incremento de fuerzas norteamericanas:

Hace sólo tres meses que los mortíferos hombrecitos del pijama negro recorrían a lo largo y ancho el territorio de Vietnam del Sur saqueando, mutilando y matando impunemente... Hoy, Vietnam del Sur vibra con un orgullo y una fuerza, y sobre todo con un espíritu, apenas creíble, si se compara con la sombría perspectiva del verano... El notable vuelco producido en la guerra es el resultado de una de las concentraciones de fuerzas militares más rápida y mayor de la historia de la guerra... Oleada tras oleada de norteamericanos con botas de combate –enjutos, lacónicos y en busca de pelea– se derraman en la playa procedentes de una armada de barcos de transporte de tropas. Día y noche, reactores rugientes y helicópteros merodeadores buscan al enemigo para sacarlo de sus pantanosas fortalezas... Los antiguos engallados cazadores del Viet Cong se han convertido en encogidas presas de caza a medida que el filo cortante de la potencia de fuego de EEUU acuchilla la espesura de la fuerza comunista6.

Johnson se esforzó duramente para mantener la popularidad de la guerra entre los norteamericanos. Se negó a llamar a filas a la Guardia Nacional o a los reservistas, y el gobierno aportó los cuerpos destinados a la guerra mediante levas, pero se trataba de unas levas que permitían a los «mejores y más brillantes» eludir por completo el servicio militar. El gobierno concedió exenciones a los hijos varones de las clases altas e instruidas, los cuales se preocuparon cuidadosamente de que dichas exenciones estuvieran listas antes de unirse a las manifestaciones en contra de la guerra. El peso del conflicto siguió recayendo sobre los hombros de los norteamericanos pobres, tanto negros como blancos. Además, Johnson y McNamara, en flagrante contraste con las acciones de Truman durante la Guerra de Corea, desguarnecieron las fuerzas militares norteamericanas en el resto del mundo para enviarlas a luchar a Asia.

La Ofensiva del Tet y el periodo posterior

Los soldados y marines norteamericanos evitaron, no obstante, la derrota del sur en 1965-1966, causando un terrible número de bajas entre sus adversarios. En 1967, los norvietnamitas modificaron su estrategia de enfrentamiento militar directo y escogieron como objetivos unidades de marina que patrullaban en la parte norte del país y disponían de menor potencia de fuego. En 1968 volvieron a cambiar su juego lanzando un ataque masivo, la Ofensiva del Tet, contra ciudades de Vietnam del Sur. Giap calculó que una operación de esas características provocaría alzamientos populares generalizados y el hundimiento de sus adversarios, como había ocurrido en sus ataques en el valle del río Rojo en 1951; pero estaba en un error. En sentido militar, la ofensiva del Tet y sus operaciones secundarias resultaron desastrosas para las tropas norvietnamitas y del Viet Cong. Los militares survietnamitas lucharon con tenacidad, para sorpresa, incluso, de sus asesores norteamericanos; el país no se sublevó, y la potencia de fuego de EEUU devastó a los atacantes. Giap reforzó su fracaso lanzando a lo largo de 1968 continuas ofensivas que fallaron de manera aún más decisiva y con un coste superior, mientras los norteamericanos y sus aliados eliminaban a todos los simpatizantes comunistas del sur, que habían mostrado sus cartas al responder al llamamiento de Ho Chi Minh.

Pero la guerra es mucho más que la suma de unas estadísticas. La ferocidad de la ofensiva del Tet introdujo en los hogares de la población norteamericana la gravedad del conflicto, mientras el gobierno de EEUU no ofrecía explicaciones estratégicas o políticas convincentes de lo que estaba haciendo. Johnson se retiró de la carrera presidencial y puso fin a la campaña aérea contra el norte, mal concebida y mal ejecutada. Westmoreland, como un disco rayado, sólo era capaz de pedir más de todo, hasta que su promoción al cargo de jefe de Estado Mayor del ejército de tierra lo sacó de Saigón.

El sustituto de Westmoreland, el general Creighton Abrams, dio muestras de mayor imaginación y sentido político en la conducción de la guerra. El MACV insistió en ese momento en la «vietnamización», y las fuerzas vietnamitas recibieron atención, armas y un adiestramiento completo. Pero era demasiado tarde, pues la presión interna había alcanzado el punto en que Estados Unidos tenía, sencillamente, que marcharse de Vietnam. Al menos, la feroz sangría infligida a los norvietnamitas y al Viet Cong en 1968 permitió cierto respiro, y el nuevo gobierno de Richard M. Nixon emprendió negociaciones con los norvietnamitas, tanto públicas como secretas. No obstante, aunque retiró soldados norteamericanos, Nixon siguió suministrando masivamente al Sur ayuda militar y política y llevó a cabo operaciones para mejorar la situación militar. En mayo de 1970, los norteamericanos efectuaron, por ejemplo, una importante invasión en Camboya para destruir las bases logísticas de los norvietnamitas. La acción logró sus objetivos militares, pero una tormenta de protestas políticas en su país puso de relieve el escaso tiempo de que disponían los norteamericanos para escapar de la guerra.

En 1972, cuando las últimas tropas de combate de EEUU salieron de Vietnam, los norvietnamitas lanzaron una invasión convencional masiva para destruir Vietnam del Sur. Su objetivo era humillar a Estados Unidos, y no sólo derrotar a quienes los norvietnamitas denominaban sus «lacayos». Una vez más volvieron a fallar en sus cálculos: la fuerza aérea norteamericana infligió unas bajas horrendas a los norvietnamitas en su avance, mientras Nixon se mostraba tan encolerizado que ordenó a la aviación y la armada emprender una gran campaña aérea contra el propio Norte. Los bombarderos de combate de EEUU, equipados con munición guiada mdiante instrumentos de precisión, destruyeron en unas semanas todos los puentes importantes de Vietnam del Norte y una gran parte de la infraestructura económica del enemigo.

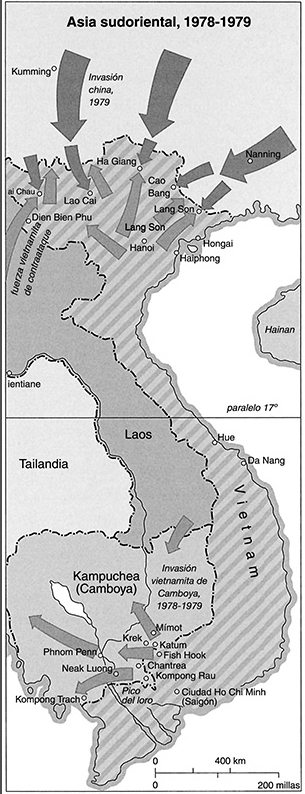

Mapa 19. Asia sudoriental, 1978-1979. Estimulados por su éxito en la reunificación de Vietnam bajo su gobierno en 1975, los comunistas vietnamitas intervinieron en Camboya y Laos –tomando, en realidad, las tierras de unos pueblos a los que consideraban inferiores–. Sin embargo, unos importantes ataques lanzados por los chinos en el norte hicieron ver claramente a los vietnamitas que su megalomanía no sería aceptada sin discusión.

El colapso de la ofensiva terrestre y la destrucción de gran parte de su patria hicieron volver a los norvietnamitas a la mesa de negociaciones. En otoño, los dos bandos opuestos habían elaborado un acuerdo de paz que permitía a Estados Unidos retirarse con cierta dignidad. Los norvietnamitas, sin embargo, intentaron humillar una vez más a los norteamericanos desentendiéndose del trato en el último momento. Animado por su victoria arrolladora en las elecciones presidenciales de 1972, Nixon volvió a dar rienda suelta a la fuerza aérea de EEUU. Esta vez participaron incluso los B-52, y al hacer recuento de la ruina de su país, los norvietnamitas decidieron finalmente que la humillación de Estados Unidos por una potencia de tercera categoría no era un objetivo asequible.

No obstante, el Acuerdo de Paz de París de 1973 no logró poner fin a la guerra de Vietnam. El asunto Watergate limitó la capacidad de Nixon para ayudar a Vietnam del Sur, mientras los miembros del Congreso, ansiosos por justificarse, hicieron todo lo posible para privarlo de cualquier apoyo. En 1975, los norvietnamitas lanzaron, por tanto, otra ofensiva convencional contra el sur, que esta vez, al no contar con los suministros ni la potencia de fuego de EEUU, se vino abajo –aunque los millones de refugiados survietnamitas que huyeron de sus «liberadores» dieron a entender que el comunismo no disfrutaba, ni mucho menos, de un apoyo unánime en el sur–. Pero la actuación de los norteamericanos en 1975 fue una desgracia: la CIA no logró siquiera destruir sus archivos de espionaje en Saigón, por lo que puso en peligro a casi todos los survietnamitas que habían cooperado con Estados Unidos.

La Guerra de Vietnam fue una experiencia aleccionadora para la mayoría de los norteamericanos. Por primera vez desde 1812, un adversario había derrotado a Estados Unidos. El país había entrado en la guerra sin tomar medidas suficientes. Sus dirigentes militares o políticos no efectuaron nunca una evaluación estratégica seria de su enemigo ni de los posibles costes políticos o militares de la guerra. Los militares norteamericanos subestimaron desde el primer momento el compromiso ideológico de sus adversarios, mientras McNamara y quienes pensaban como él rechazaban con desprecio esos factores inasibles.

Al final, Estados Unidos consiguió salir del enredo; pero el coste para los valores y la autoestima norteamericanos fue demoledor. En cambio, los norvietnamitas lograron su objetivo de unificar Vietnam bajo su control, pero al conseguirlo sacrificaron generaciones enteras de su gente, así como la capacidad económica de la nación. En realidad, su victoria resulta hueca en la actualidad, si tenemos en cuenta que Vietnam es una de las naciones más pobres del mundo –en una región dominada por Taiwán, Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia y Hong Kong–, gracias a su intransigente sistema político y a la fanática guerra de liberación nacional emprendida por él.

Las guerras entre árabes e israelíes

Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos prometieron a los pueblos árabes del Próximo Oriente la independencia del dominio otomano, y al movimiento sionista un hogar nacional en Palestina. Pocas decisiones de las grandes potencias han generado un mayor potencial de conflicto. En los años treinta, la emigración judía a Palestina –debida en gran parte a los sucesos ocurridos en la Alemania nazi– creó un conflicto entre árabes y judíos. Orde Wingate, un desconocido capitán británico que adquirió fama en la Segunda Guerra Mundial interviniendo en operaciones especiales, desempeñó un papel importante entre los colonos judíos al enseñarles métodos bélicos innovadores, mientras que la participación de voluntarios judíos en las fuerzas armadas durante esa misma guerra amplió todavía más los conocimientos militares de los judíos de Palestina.

En 1948, al ir en aumento los enfrentamientos entre los grupos y agotarse los recursos y la paciencia de Gran Bretaña, los británicos se retiraron de la zona. Las Naciones Unidas decretaron la partición entre ambas comunidades, pero los árabes de la zona rechazaron, al igual que las naciones árabes vecinas, un acuerdo pacífico y emprendieron operaciones militares contra el nuevo Estado de Israel. Sin embargo, no consiguieron coordinar sus ofensivas, y, a su vez, los dirigentes árabes locales carecían de sabiduría política y destreza militar. Los israelíes aplastaron la resistencia local y los ejércitos invasores y, como consecuencia de la guerra de 1948-1949, adquirieron una considerable porción de territorio que el acuerdo de las Naciones Unidas había asignado a los árabes palestinos.

Los árabes no mostraron ningún deseo de llegar a un acuerdo con el nuevo Estado israelí. En vez de ello, la mayoría de las naciones árabes expulsaron a sus minorías judías a Israel, mientras proclamaban su intención de destruir el nuevo Estado y a su población. Tras la experiencia nazi los judíos no podían permitirse tomar aquellas amenazas a la ligera. A comienzos de los años cincuenta se enfrentaron a una creciente oleada de terrorismo en sus fronteras, mientras los egipcios, al comprar armas a la Unión Soviética, parecían representar una amenaza directa para la supervivencia de Israel.

En consecuencia, cuando británicos y franceses invitaron en 1956 a los israelíes a participar en una acción militar contra Egipto, que acababa de apoderarse de forma unilateral del canal de Suez, éstos accedieron encantados. La eficiencia de las operaciones militares de Israel en 1956 contrastó fuertemente con la de los franceses y los británicos. Los israelíes bloquearon en primer lugar el paso de Mitla, en el Sinaí, mediante una combinación de paracaidistas y blindados, y a continuación fragmentaron las fuerzas egipcias. Un alto grado de adiestramiento, cohesión doctrinal y decisión moral proporcionó a los israelíes un sistema militar altamente eficaz; los ejércitos árabes, reclutados en función de un sistema de clases estratificado, y cuyos soldados y oficiales carecían de unas bases sólidas en la profesión militar, se mostraron incapaces de hacerles frente en el moderno campo de batalla.

Al cabo de una semana, los israelíes se hallaban lo bastante cerca del canal de Suez como para observar a sus aliados europeos atacar a las fuerzas egipcias en la zona del canal. Pero mientras se desarrollaban las operaciones, la Unión Soviética y Estados Unidos intervinieron y pusieron fin a la guerra. Paradójicamente, el dictador egipcio Gamal Abdel Nasser, que había perdido la guerra desde cualquier punto de vista militar, la ganó en el terreno político: su prestigio se disparó en todo Oriente Medio. Los israelíes entregaron sus conquistas en el Sinaí a una fuerza pacificadora de Naciones Unidas a cambio de promesas de que los egipcios les permitirían transitar por el estrecho de Tirán. Durante los once años siguientes, Nasser disfrutó de la gloria derivada de la crisis del canal de Suez e intentó extender su influencia por todo el mundo árabe. El dirigente egipcio encontró en la Unión Soviética un valedor deseoso de apoyar sus designios y un suministrador de equipo militar moderno, pero durante una década reconoció también la realidad de la relación entre sus fuerzas y las de Israel.

La paz concluyó en mayo de 1967 cuando Nasser llegó a creer que los israelíes estaban a punto de lanzar un ataque. A continuación pidió a la ONU que saliera del Sinaí, desplegó tropas egipcias en la zona y declaró el bloqueo del estrecho de Tirán. Jordania y Siria hicieron causa común con los egipcios, y la mayoría de los analistas militares creyeron que el Estado judío tenía pocas posibilidades frente al poder militar árabe. Israel se movilizó, mientras Estados Unidos, totalmente empantanado en Vietnam, abdicaba de sus responsabilidades de mantener el acuerdo de 1956.

El 5 de junio de 1967 los israelíes atacaron. Los bombarderos de combate israelíes, que salían en vuelo hacia el Mediterráneo y se internaban luego en Egipto a baja altura para evitar ser detectados, destruyeron la fuerza aérea egipcia en una serie de incursiones matutinas. Tras haber hecho añicos la potencia aérea del enemigo, la aviación israelí se dedicó a dar apoyo a las fuerzas de tierra. Enfrentándose a los egipcios, los blindados israelíes aislaron la franja de Gaza, mientras otras unidades cruzaban hacia el interior del Sinaí, donde, en una demostración constante de su extraordinaria disposición a correr riesgos, los israelíes penetraron en las posiciones egipcias, las superaron y, a continuación, fueron más allá. Aquellas posiciones no tardaron en derrumbarse, y cuando los tanques y vehículos egipcios huían hacia el canal atravesando el paso de Mitla, la aviación israelí remató la matanza. En cuatro días, los israelíes habían alcanzado el canal de Suez y tenían en sus manos todo el Sinaí.

Poco después de que Israel atacara Egipto, los jordanos se unieron al conflicto. Al igual que los soviéticos, fueron engañados por las afirmaciones egipcias de que su aviación había destruido la fuerza aérea israelí. La magnitud de la derrota de Egipto no se conoció con claridad hasta el tercer día, pero para entonces era demasiado tarde para los jordanos, que habían sufrido su propia derrota. Los combates comenzaron en Jerusalén, donde los israelíes habían emplazado tres brigadas. Los jordanos lucharon bien en pequeñas unidades, pero no fueron un adversario a la altura de los israelíes en el plano operacional. El 7 de junio los israelíes controlaban Cisjordania.

Tras derrotar a Egipto y Jordania, Israel se dirigió contra Siria. Hasta entonces, los sirios habían limitado sus acciones militares a cañonear los asentamientos israelíes situados por debajo de los Altos del Golán. El 9 de junio, tras haberse desplegado de nuevo, los israelíes atacaron los Altos y, en tres días de feroces combates, se apoderaron del Golán y de la región contigua. El ejército sirio se retiró, destrozado a Damasco, y la Guerra de los Seis Días llegó a su fin. En menos de una semana, los israelíes habían humillado a tres ejércitos árabes y a unas fuerzas aéreas mucho más poderosas. Su éxito se había basado en la creación de un ejército auténticamente occidental, un ejército cuyos soldados y oficiales actuaban como parte de un equipo estrechamente trabado, con una confianza implícita entre los distintos niveles de mando. Pero, sobre todo, los israelíes eran conscientes de que la guerra requiere profesionales cabales –individuos que no sólo se entrenan con dureza, sino que dedican a su carrera unos estudios intelectuales serios–, además de los últimos avances tecnológicos.

Sin embargo, la Guerra de los Seis Días llevó a los israelíes a sobrevalorar su ventaja estratégica, así como el significado de sus victorias operacionales y tácticas. A diferencia de 1956, retuvieron todos los territorios conquistados, convencidos de que los árabes no se atreverían a desencadenar otra guerra en un futuro previsible. La intransigencia israelí fue también un reflejo de la árabe. Los egipcios emprendieron a lo largo del Canal una guerra de desgaste que difícilmente podía predisponer a los israelíes a negociar, mientras que una serie de atentados terroristas en todo el mundo provocaba en ellos una cólera aún mayor.

Así pues, los israelíes adoptaron una actitud dura con los árabes, y, dadas las escasas perspectivas de negociación, los egipcios no tuvieron más remedio que pensar en ulteriores acciones militares. El nuevo dirigente egipcio, Anuar Sadat, respondía poco al carácter autosatisfecho tan característico de su predecesor y de otros dirigentes árabes. En 1973, Egipto y Siria habían convenido lanzar un ataque por sorpresa contra posiciones israelíes; esta vez transmitirían las mínimas advertencias posibles. Paradójicamente, los servicios de espionaje de EEUU e Israel captaron muchas señales que indicaban la posibilidad de un ataque árabe, pero continuaron firmemente convencidos de lo inconcebible de una acción semejante.

El 6 de octubre de 1973, festividad del Yom Kipur, Día de la Expiación, los israelíes se dieron cuenta por fin de lo que estaba a punto de suceder, pero sólo pudieron iniciar la movilización y esperar a que las tropas en posición de vanguardia pudieran resistir unas pocas jornadas. A las 2.05 de la tarde de aquel mismo día, un masivo ataque aéreo egipcio y un bombardeo artillero de igual magnitud golpearon las posiciones de vanguardia israelíes en el canal de Suez. Los egipcios lanzaron a continuación un asalto general para recuperar el canal y empujar a los israelíes al desierto: la operación, ensayada hasta los mínimos detalles, atravesó la línea Bar Lev y aisló los puestos fortificados israelíes. La brigada blindada de reserva emplazada a orillas del Canal contraatacó sin apoyo de la infantería o de la artillería y sufrió un número de bajas demoledor. La aviación de Israel intentó intervenir, pero los israelíes habían prestado poca atención a la experiencia de los norteamericanos en Vietnam, con las refinadas defensas antiaéreas diseñadas por los soviéticos, y, al carecer de equipamiento electrónico para contrarrestar la acción de los sistemas soviéticos, sus aviones atacantes sufrieron también fuertes pérdidas.

Los israelíes habían aprendido de la Guerra de los Seis Días la errónea lección de que los blindados podían operar en solitario, en vez de formar parte de un equipo conjunto integrado por varias armas. Los primeros días de la Guerra del Yom Kipur pusieron de relieve los errores de este planteamiento. Los israelíes no tardaron en adoptar de nuevo, en medio del conflicto, una forma de guerra más coherente, pero pagaron caro haber interpretado mal las lecciones del último conflicto.

La única medida defensiva adoptada por los israelíes antes de la guerra fue trasladar a los Altos del Golán otra brigada blindada de reserva. En el norte del Golán, los israelíes perdieron su puesto avanzado en el monte Hermón, pero la 7ª Brigada Blindada desbarató el ataque de dos divisiones sirias. En el sur, los sirios estuvieron a punto de recuperar los Altos, pero el éxito de Israel en el norte le permitió concentrar sus reservas en el amenazado sector sur y contener a los sirios. Luego, un contraataque general arrojó a éstos más allá de la línea inicial y ofreció a los israelíes la posibilidad de avanzar hacia Damasco.

Esta situación forzó a los egipcios a salir de sus defensas antiaéreas y antitanques y entablar una guerra de movimientos con los israelíes. En una batalla de tanques en campo abierto, la mayor desde la sostenida en Kursk treinta años antes, los israelíes destrozaron a los atacantes. Luego, contraatacaron exponiéndose a enormes riesgos. Tras pasar al otro lado del Canal, acabaron instalando una cabeza de puente en la orilla occidental; desde allí dieron rienda suelta a sus blindados. Dirigiéndose al sur, los tanques israelíes eliminaron los puestos de misiles antiaéreos y llegaron casi a cercar el III Ejército de Egipto. En ese momento, la guerra concluyó; ambos bandos pudieron cantar victoria, y, partiendo de esta base, se firmó finalmente un tratado de paz entre Egipto e Israel gracias a los buenos oficios de los norteamericanos.

La Guerra del Yom Kipur había pillado por sorpresa a los israelíes, cuya confianza excesiva, junto con la infravaloración de sus adversarios, había colocado a su nación en una posición extraordinariamente peligrosa; pero, una vez que recuperaron el equilibrio, demostraron ser unos virtuosos en adaptar sus capacidades y su doctrina a la realidad del combate. Los árabes lucharon con valentía; pero como las organizaciones de combate son un reflejo de las sociedades que las generan, sus fuerzas mostraron considerables flaquezas en el campo de batalla moderno y tecnológico. Las líneas divisorias entre clases, la falta de destrezas educativas y técnicas, y las debilidades en la cultura militar profesional tuvieron como consecuencia fallos importantes. Sin embargo, las máximas repercusiones de la Guerra del Yom Kipur de 1973 se debieron a la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de apoyar el esfuerzo militar árabe paralizando primero la producción petrolífera, y aumentando luego el precio del petróleo en un 250 por 100. El objetivo era disuadir a Occidente en su apoyo a Israel; el efecto fue el de desencadenar una gran recesión mundial, mientras aumentaban, al mismo tiempo, de forma espectacular los ingresos y la influencia política de los Estados miembro –en especial los de los principales productores a orillas del golfo Pérsico.

Las guerras del Golfo

La reacción de los militares norteamericanos ante la derrota de Vietnam fue de hosca incredulidad. El consumo extendido de drogas y unas actitudes cercanas a un claro conflicto racial en el seno de las fuerzas armadas de EEUU exacerbaron el clima sombrío reinante; para restablecer la situación, hizo falta todo lo que quedaba de los años setenta. En la década de 1980, sin embargo, varios factores contribuyeron a un renacimiento del poder militar norteamericano. Una vez desaparecidas las magulladuras, una gran parte del cuerpo de oficiales examinó las lecciones de la guerra perdida, mientras que la publicación de una espléndida traducción del tratado de Clausewitz Sobre la guerra propició una actitud seria de autoexamen. Además, una mejora masiva de las fuerzas militares de EEUU impulsada por el presidente Ronald Reagan a partir de 1981 introdujo una revolución tecnológica en la práctica de la guerra. Finalmente, una pequeña operación contra un movimiento radical en la isla caribeña de Granada puso al descubierto algunos importantes puntos débiles de las fuerzas militares norteamericanas, en particular en el ámbito de la cooperación entre diversas armas.

La mejora introducida por Reagan tenía por objeto preparar a las fuerzas norteamericanas para hacer frente a los soviéticos tanto en el campo de batalla convencional como en el nuclear. Esta guerra no estalló nunca, y el derrumbamiento de la Unión Soviética a partir de 1989 puso en marcha unas medidas de recortes militares; pero apenas se habían puesto en marcha estas nuevas medidas, cuando las fuerzas militares hallaron un empleo en el golfo Pérsico. Tras el hundimiento soviético, otros Estados dieron muestra de unas ambiciones inmensas y creyeron que el final de la guerra fría traía consigo oportunidades favorables.

Sadam Husein inició su ascenso al poder en Irak como activista del Baaz, un partido de derechas. Sadam sobrevivió al sanguinario mundo de la política iraquí para convertirse en el feroz dictador de una nación desgarrada por la inseguridad. Cuando Irán se sumió en una aparente anarquía tras la toma del poder por ideólogos religiosos en 1979, Sadam Husein invadió a su vecino para aprovecharse de la situación. Sin embargo, sometidas a unos violentos contraataques iraníes, las fuerzas militares de Irak retrocedieron hasta su territorio. A continuación se desencadenó una guerra feroz y aparentemente interminable, en la que dos tiranías implacables, una de ellas reforzada por la ideología baazista y la otra por el fundamentalismo islámico, pretendieron destrozar a su adversario. Los iraquíes compraron grandes cantidades de armamento y tecnología soviéticos y occidentales; los iraníes contaban con el entusiasmo religioso y enviaron a decenas de miles de jóvenes a limpiar con sus pies campos minados. En 1988, una serie de ataques iraquíes cuidadosamente planificados acabó aplastando a los iraníes, pero, a pesar de las adquisiciones de productos de tecnología soviética y occidental, el éxito de Irak fue más bien un reflejo de las debilidades de su adversario que de su propia competencia militar.

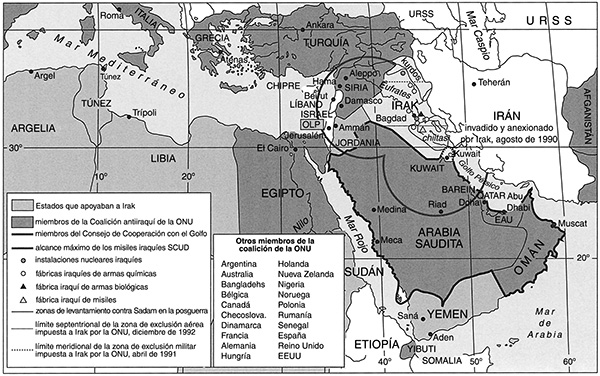

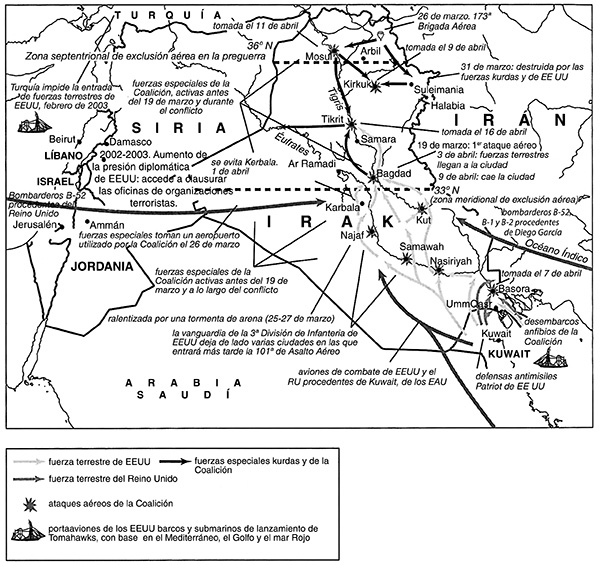

Mapa 20. La Guerra del Golfo, 1990-1991. En 1990, en un intento por conseguir nuevos recursos con los cuales poder liquidar las deudas contraídas en su guerra de ocho años contra Irán, el presidente iraquí Sadam Husein invadió a otro vecino, Kuwait, y se lo anexionó. Las Naciones Unidas presionaron a Sadam para que se retirara, y al negarse éste, el presidente de Estados Unidos, George Bush, reunió una amplia coalición de Estados, cuyas tropas liberaron Kuwait en 1991. La invasión, sin embargo, se detuvo en la frontera con Irak, por lo que Sadam Husein pudo sobrevivir en el poder, aunque las sanciones económicas de los vencedores, las «zonas de exclusión aérea» militar y los «inspectores de armas» le impidieron llevar adelante sus programas de preguerra para el desarrollo de misiles y armas nucleares, químicas y biológicas.