1919-1941

XV. El mundo en conflicto

Williamson A. Murray

A comienzos de 1919, los dirigentes victoriosos se reunieron en Versalles para resolver los enormes problemas planteados por la derrota de Alemania, el colapso del Imperio austrohúngaro, Rusia y Turquía y el espectro de la revolución de izquierdas. Desde nuestra perspectiva sabemos que tenían pocas posibilidades de construir una paz duradera, pues la forma en que había terminado el conflicto garantizaba que fuese inevitable otro gran enfrentamiento. En el momento de firmar el armisticio, las tropas aliadas se hallaban aún fuera del territorio alemán, mientras Alemania seguía figurando como la nación más poderosa de Europa por su capacidad tanto económica como política. Unos marxistas mesiánicos habían tomado el poder en Rusia; su ideología excluyó a esta nación del discurso europeo durante los setenta años siguientes. Finalmente, en el este de Europa surgió un cúmulo de Estados débiles en sustitución de los grandes imperios. El éxito del acuerdo dependía, pues, de la voluntad de las democracias occidentales para defender lo previsto en él. Pero Estados Unidos se retiró de los asuntos mundiales a partir de 1920 y Gran Bretaña demostró una disposición cada vez menor a implicarse en Europa. Quedaba sólo Francia para contener a una Alemania furiosa por tener que acatar las humillantes disposiciones del tratado; Francia respondió construyendo a lo largo de su frontera oriental una descomunal barrera fortificada, la Línea Maginot.

Al comenzar los años veinte, muchos alemanes creían que su derrota de 1918 era el resultado de un sabotaje político organizado por judíos y comunistas en el seno del Reich, mientras que la entrega de territorio a Polonia, Dinamarca y Bélgica, la exigencia del pago de unas inmensas reparaciones y la confiscación tanto de su imperio ultramarino como de su flota exacerbaron un sentimiento nacional de indignación. Así pues, la elite militar y política responsable de la derrota descargó la culpa de sus propios errores sobre los hombros de la nueva República de Weimar, que había aceptado la paz en las condiciones impuestas por los vencedores. Entre tanto, la presión francesa aumentó la debilidad de la nueva democracia: en 1923, al retrasarse Alemania en el pago de las reparaciones, tropas francesas ocuparon la región del Ruhr. Los dirigentes alemanes respondieron cometiendo un suicidio político; una política deliberadamente inflacionista destruyó los ahorros de la clase media junto con la confianza de la que dependía la república para su estabilidad.

Preparativos para la siguiente guerra

Sin embargo, Europa disfrutó a partir de 1923 de una estabilidad ilusoria supeditada a los préstamos concedidos por unos Estados Unidos poco fiables, y las principales potencias redujeron sus armamentos. Pero todo dependía de la buena voluntad mutua, y el hundimiento del mercado de divisas de Wall Street en octubre de 1929 fue un presagio de tiempos más sombríos. Los bancos norteamericanos exigieron la devolución de los préstamos, provocando así el colapso de la economía centroeuropea, y cuando el desempleo alcanzó a decenas de millones de personas, la República de Weimar se disolvió. En enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania y se unió a Benito Mussolini de Italia, a Yósif Stalin de la Unión Soviética, y a los militaristas de Tokio en un deseo común de desbaratar el orden mundial.

Por su parte, los militares europeos lidiaban con las lecciones de la Gran Guerra. Se enfrentaban a una tecnología rápidamente cambiante en una época de presupuestos reducidos y al hecho de que los cielos constituían ahora un campo de operaciones tan diferenciado como la tierra y el mar. Las decisiones clave que determinaron el curso del conflicto terrestre en la Segunda Guerra Mundial se tomaron en los años veinte. El elemento esencial de innovación en Alemania fue el nombramiento del general Hans von Seeckt para el cargo de comandante en jefe del ejército. Al tener que hacer frente a la exigencia de los Aliados para que Alemania redujera su ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, Seeckt puso el Estado Mayor general al mando del ejército y de su cuerpo de oficiales. Debido en gran parte a esa decisión, la Reichswehr (denominación del nuevo ejército alemán) fue la única fuerza europea que realizó un análisis implacable y lúcido de la reciente experiencia militar. A los historiadores les gusta afirmar que los generales se están preparando siempre para volver a librar la última guerra emprendida. En realidad, es raro que lo hagan; pero la Alemania de entreguerras constituye una excepción. Seeckt creó nada menos que cincuenta y siete comisiones para reexaminar la Primera Guerra Mundial; aquellas comisiones estaban presididas por oficiales del Estado Mayor general y compuestas en gran parte por los hombres que habían formulado las doctrinas ofensivas y defensivas que resultaron tan eficaces en 1917 y 1918. En consecuencia, el ejército alemán elaboró un cuadro coherente del campo de batalla de 1918, y en 1924 publicó un manual –Die Truppenführung (La dirección de las tropas)– basado en una valoración minuciosa y completa de la última guerra.

Sobre ese sólido cimiento, los alemanes introdujeron innovaciones durante el periodo de entreguerras: su doctrina hacía hincapié en la flexibilidad, la iniciativa en todos los niveles, la explotación del éxito y el liderazgo desde el frente. Este planteamiento fue común a los oficiales de combate alemanes, cualquiera que fuese su arma. En consecuencia, los creadores de las fuerzas blindadas en los años treinta se basaron en un marco operacional y táctico coherente y formularon una concepción de la guerra acorazada que constituyó un desarrollo evolutivo fundamental de las capacidades militares.

En 1933, Hitler inició un colosal programa de rearme. En esta fase, sin embargo, no intervino en las decisiones tácticas u operacionales de los comandantes de su ejército: los protagonistas esenciales del rearme de Alemania siguieron siendo el comandante en jefe del ejército, Werner von Fritsch, y el jefe del Estado Mayor general, Ludwig Beck. Al observar la situación estratégica de Alemania en 1933, ambos llegaron a la conclusión de que el Reich necesitaba un ejército compuesto sobre todo por divisiones de infantería, pues carecía de recursos, tecnología y experiencia para apostar por una fuerza totalmente mecanizada o motorizada.

Los alemanes, no obstante, llevaron a cabo con entusiasmo experimentos con vehículos acorazados. Contaban ya con dos sólidos activos –una doctrina coherente y un conocimiento de los experimentos llevados a cabo por los británicos a finales de los años veinte y comienzos de los treinta–, y, ya en 1934, Beck realizó ejercicios de Estado Mayor para examinar la capacidad de los cuerpos y ejércitos de vehículos blindados, mucho antes de que se autorizaran tales formaciones. El ejército alemán contaba con tres divisiones panzer (acorazadas) en 1935, seis en 1939 y diez en 1940. Estas innovaciones se efectuaron dentro de un marco en el que los alemanes examinaron con todo detalle las lecciones de las maniobras efectuadas en tiempo de paz, así como las experiencias de combate. Para la invasión de Checoslovaquia, propuesta para 1938, las fuerzas de blindados habrían de actuar sólo como divisiones; pero en Polonia y Francia funcionaron como cuerpos, y finalmente, en 1941, como grupos panzer, que eran verdaderos ejércitos en todo menos en el nombre.

El desarrollo de la doctrina del ejército en el resto de Europa no fue tan fluido. Los británicos no examinaron las lecciones derivadas de la Primera Guerra Mundial hasta 1932; y en aquel momento, al ofrecérsele un documento altamente crítico, el jefe del Estado Mayor general imperial, Montgomery-Massingberd, ocultó las conclusiones. El cuerpo de oficiales británico vivió, no obstante, una considerable agitación intelectual, y un grupo de comandantes innovadores impulsó el desarrollo de la guerra con vehículos blindados. Dos especialistas, J. F. C. Fuller y B. H. Liddell Hart, proporcionaron la justificación intelectual para los nuevos planteamientos, al tiempo que presionaban en favor de las reformas, y fueron escuchados con simpatía por muchos oficiales. Un factor todavía más importante fue que uno de los jefes del Estado Mayor general imperial apoyara experimentos de guerra mecanizada: en una época de restricciones económicas, gastó los escasos recursos que permitieron llevar a cabo una amplia experimentación.

Pero en 1934 los avances británicos se vieron abocados a un callejón sin salida. Dos factores militaban en contra de un programa coherente de innovación. En primer lugar, tanto los políticos como la opinión pública se oponían decididamente a enviar fuerzas británicas al continente; en consecuencia, el gobierno británico proporcionó al ejército una financiación mínima hasta 1939. En segundo lugar, la mayoría de los oficiales seguían sintiéndose encantados de prestar servicio en destinos tradicionales de regimiento; consideraban su grado como una posición cómoda y no como una profesión que exigiera un estudio serio; y la tradición regimental se unía a las miras estrechas de las diversas armas de combate para impedir el desarrollo de una doctrina coherente. En consecuencia, los deportes, la caza del jabalí con lanza y la del zorro continuaron siendo para muchos oficiales de regimiento más importantes que el estudio serio como preparación para la guerra.

Los franceses estudiaron algo la última guerra, pero sobre sus esfuerzos pendían las sombrías experiencias de 1914-1917, que indujeron a sus planificadores a formular un planteamiento de combate cuidadosamente controlado. La doctrina, denominada «combate metódico», desarrollada por un grupo reducido en la École Supérieure de Guerre (la Academia de Guerra francesa), parecía ofrecer un medio de evitar las aterradoras bajas de la última contienda; pero se basaba en la experiencia de unas pocas batallas, cuidadosamente seleccionadas, libradas en 1918. Y lo que es peor, los principales comandantes del ejército, encabezados por Maurice Gamelin, se negaron a aceptar la discrepancia o la expresión de ideas nuevas. Al final, el alto mando francés se mostró incapaz de imaginar cualquier posibilidad que fuera más allá de sus estrechas concepciones o de prepararse para ella.

El caso del ejército soviético fue, quizá, el más trágico. En las décadas de 1920 y 1930 –mucho antes de que se planteara una amenaza significativa–, el régimen entregó con prodigalidad a las fuerzas militares soviéticas los productos de su implacable programa de industrialización. A mediados de los años treinta, el Ejército Rojo había evolucionado hasta formar dos fuerzas distintas: un ejército masivo de campesinos, forma tradicional del poder militar ruso, y una naciente fuerza mecanizada, bien equipada y parcialmente entrenada para ejecutar movimientos de amplio alcance. Pero en mayo de 1937 Stalin comenzó a purgar a los militares soviéticos. Quienes apoyaban la innovación y el cambio acabaron ante los pelotones de fusilamiento de la NKVD (la policía secreta de Stalin) y decenas de miles de oficiales fueron «liquidados», según el eufemismo de la época.

El poder aéreo y marítimo

Al terminar la Primera Guerra Mundial, la aviación había hecho acto de presencia en todas las funciones que configuran la guerra aérea en la actualidad: apoyo directo desde el aire, reconocimiento, interdicción y defensa aéreas, superioridad en el aire y bombardeo estratégico. Paradójicamente, los profetas del poder aéreo de la posguerra mostraron escaso interés por las experiencias del pasado y centraron, más bien, sus argumentos en su capacidad futura. Surgieron dos escuelas. En Europa, el general italiano Giulio Douhet y el primer comandante de la RAF en la posguerra, lord Trenchard, sostenían que el bombardeo estratégico de centros de población aportaría la victoria en la siguiente contienda. Según su opinión, los centros civiles eran especialmente vulnerables: el bombardeo aéreo no tardaría en provocar sublevaciones masivas, desplome de la autoridad civil y revoluciones. Ambos sostenían que otras formas de poder aéreo constituían un uso incorrecto de su capacidad. También creían que los ejércitos de tierra y mar carecerían de importancia en el futuro para la conducción de la guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Douhet tuvo poca influencia fuera de Italia; Trenchard, en cambio, desempeñó un cometido fundamental en la formación de la RAF y proporcionó a este servicio una justificación doctrinal que explica en gran parte el intransigente liderazgo ejercido por Arthur Harris sobre el Comando de Bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial –aunque, en un gesto de juego limpio, Trenchard promovió también a varios oficiales que no eran defensores fanáticos de sus puntos de vista (como, por ejemplo, Hugh Dowding y Arthur Tedder).

En Estados Unidos, donde el Congreso no habría permitido el desarrollo de una fuerza de bombarderos cuyo objetivo principal fueran centros de población civiles, se desarrolló, sin embargo, un planteamiento distinto. La Air Corps Tactical School (Academia Táctica del Cuerpo Aéreo) formuló una concepción de poder aéreo cuyo propósito era inutilizar el sistema económico del enemigo. Al tomar como objetivo y destruir industrias esenciales, como las centrales eléctricas o las fábricas de rodamientos, el bombardeo aéreo podía paralizar, según se decía, la actividad industrial del enemigo. La teoría dependía de que los bombarderos recorrieran grandes distancias atravesando las defensas aéreas del enemigo sin sufrir graves pérdidas y de su capacidad para acertar en la diana con precisión milimétrica.

Todos los defensores del poder aéreo daban por supuesto que los bombarderos conseguirían abrirse paso siempre, por lo que la defensa aérea no constituía una opción viable. Sin embargo, a finales de los años treinta, el gobierno de Chamberlain obligó a la RAF a dedicar recursos importantes a la creación de un sistema defensivo a base de radares y aviones de combate. El oficial encargado de crear un Mando de Cazas fue Hugh Dowding, que poseía una comprensión clara de la tecnología y los requisitos organizativos para el funcionamiento de un sistema de defensa.

En Alemania, la Luftwaffe se dio cuenta pronto de que, por buenos que fueran sus propios resultados, el destino del ejército de tierra sería decisivo para la supervivencia de la nación. En consecuencia, formuló una doctrina de base amplia que hacía hincapié en la cooperación con otras armas. Pero los alemanes estaban interesados también en el bombardeo estratégico. En la ideología nazi no había nada que se opusiera a atacar a la población del enemigo o su economía –en realidad, los nazis creían que, en un conflicto en el que se recurriera a los bombardeos estratégicos, sus valores les proporcionarían una ventaja sustancial, al ayudar a la población alemana a resistir las presiones de esa clase de ataques mejor que ninguna otra nación–. Es significativo que ideasen dispositivos complejos de navegación y bombardeo a ciegas con el fin de identificar objetivos durante la noche o con malas condiciones atmosféricas –capacidades de las que la RAF no dispuso hasta 1942–, y lo único que impidió a los nazis fabricar un bombardero estratégico eficiente fueron ciertas dificultades técnicas en el desarrollo de los motores y algunos errores en el programa del He 177.

Las flotas prestaron menos atención a las lecciones de la Primera Guerra Mundial. La Royal Navy dedicó los años de entreguerras a prepararse para una repetición de la batalla de Jutlandia. A pesar de que los submarinos habían estado peligrosamente cerca de ganar la última guerra, los británicos dedicaron poco tiempo y menos recursos a contrarrestar la amenaza submarina: la aparición del sonar («Asdic» en el lenguaje de la Royal Navy), que utilizaba ondas sonoras para identificar y seguir el rumbo de los submarinos, llevó a los almirantes británicos a creer erróneamente que no representaban ya una amenaza significativa. La armada alemana se diferenciaba poco de su rival. Los almirantes alemanes creían las afirmaciones de los británicos cuando aseguraban que dominaban los submarinos, y al comenzar el rearme se dispusieron a crear una gran flota de guerra y dieron pasos mínimos para reforzar su fuerza submarina y poder atacar el comercio en el Atlántico norte.

Los japoneses y los norteamericanos fueron más innovadores. Ambos centraron sus preparativos en el Pacífico y ambos pensaron en una batalla decisiva entre sus flotas. Aunque las dos armadas dieron prioridad a los acorazados, también desarrollaron los portaaviones y las aviación naval con el fin de ampliar el alcance de acción de la flota. Y aunque los almirantes de los acorazados seguían dominando el Pacífico, una nueva generación de miembros de las fuerzas aéreas navales, algunos de los cuales fueron ascendidos al rango de almirante, había alcanzado puestos de influencia en 1941, y al estallar la guerra del Pacífico llevarían las operaciones navales por un rumbo radicalmente nuevo.

El camino hacia la guerra

El nombramiento de Hitler como canciller de Alemania el 30 de enero de 1933 puso en movimiento unas fuerzas de las que derivó una nueva guerra mundial. Hitler tenía una ideología coherente y aterradora que identificaba a los enemigos de la civilización en función de la raza (a diferencia de los marxistas, que los identificaban en función de la clase), y creía que los alemanes constituían la prestigiosa raza aria, creadora de las máximas civilizaciones del mundo. Alemania, sostenía Hitler, debía apoderarse del territorio y los recursos requeridos para su misión histórica mundial o hundirse en la irrelevancia. Los espacios de Rusia y Ucrania reclamaban su atención en el este; Alemania haría allí realidad su destino despojando a los «infrahumanos» eslavos. Pero, sobre todo, los alemanes debían guardarse, según Hitler, del peligro insidioso de los judíos y sus dos creaciones gemelas: el capitalismo y el comunismo. Para que la raza aria pudiera desarrollar todas sus capacidades, Alemania debía eliminar de Europa a los judíos y su influencia. Hitler no tenía intención de restablecer las fronteras alemanas de 1914, sino que pretendía una reestructuración fundamental de todo el continente. Se dispuso de inmediato a desmantelar el acuerdo de Versalles y, como no era de extrañar, dados sus objetivos, inició en 1933 un gran programa de rearme. En 1935 firmó con Gran Bretaña un acuerdo naval que legitimaba sus actividades para rearmarse, y en 1936 ordenó militarizar de nuevo Renania, a pesar de los temores a una posible actuación de Francia. Europa, sin embargo, desvió su atención de aquella iniciativa provocadora. En 1935, Mussolini atacó Etiopía; la resistencia de los etíopes se vino abajo por obra del gas mostaza y el país fue anexionado a Italia. En 1936, una sublevación de varios generales españoles al mando de Francisco Franco inició una perniciosa guerra civil de tres años que supuso una nueva distracción. La izquierda europea temía al fascismo como amenaza política interna, creencia agudizada por la insurrección que había estallado en España; pero, aunque los socialistas británicos y franceses apoyaron con vigor a la República española, arremetieron sistemáticamente contra los gastos para defensa de sus propios gobiernos.

Entretanto, en Alemania, los programas para un fuerte rearme plantearon graves exigencias a la economía y provocaron tensiones entre Hitler y sus asesores. En consecuencia, a comienzos de 1938, Hitler sustituyó a sus principales generales y ministros por individuos más dispuestos a correr riesgos e invadió Austria al cabo de un mes. Los británicos se limitaron a ser meros espectadores; el gobierno francés dimitió a modo de protesta.

La ausencia de presión internacional convenció a Hitler de que podía destruir también Checoslovaquia, rodeada entonces por el Reich por tres lados, y en el verano de 1938 amañó una crisis para desestabilizar la República Checa y dio a entender su intención de acabar con ella. El primer ministro británico Neville Chamberlain consideraba inconcebible que alguien pudiera acariciar la idea de otro conflicto europeo tras la matanza de la Primera Guerra Mundial. Así pues, se dispuso a apaciguar a Hitler –medida que, paradójicamente, involucró con intensidad creciente a Gran Bretaña en los asuntos de Europa– y realizó tres viajes personales a Alemania en septiembre de 1938. En su última visita, Chamberlain, Hitler, Mussolini y el primer ministro francés Edouard Daladier desmembraron Checoslovaquia en beneficio de Alemania: a pesar de una situación militar favorable en términos generales, Gran Bretaña entregó al aliado oriental más importante de Francia a cambio de unas promesas de buen comportamiento por parte de Hitler. El primer ministro británico defendió su decisión política respecto a Checoslovaquia fundándose en que el apaciguamiento de Alemania funcionaría y que las deficientes defensas de Gran Bretaña –de las que era muy responsable– requerían un acuerdo pacífico.

Pero la entrega de Checoslovaquia abrió las compuertas de la inundación. Durante los seis meses siguientes, británicos y franceses no hicieron gran cosa para restablecer su peligrosa situación; los alemanes, por otra parte, realizaron importantes avances en su campaña de rearme, mientras que los beneficios económicos y financieros obtenidos de Austria y Checoslovaquia contribuyeron a mejorar su posición estratégica. En marzo de 1939, Hitler se anexionó lo que quedaba de este último país. La ocupación de Praga por los alemanes en una acción relámpago despertó por fin a los dirigentes británicos, haciéndoles darse cuenta de la magnitud de la amenaza alemana, y Chamberlain, sometido a una intensa presión política, intentó aislar a Alemania creando un bloque diplomático fundado en las naciones menores que habían sobrevivido en el este de Europa. Sin embargo, como se negaba a reconocer lo inevitable de la guerra, no se acercó a los soviéticos. En cualquier caso, es probable que fuera ya demasiado tarde, pues Stalin era proclive a un trato con Hitler y se hallaba en situación de conseguir bastantes más ventajas de los nazis que de los Aliados occidentales.

Hitler montó en cólera cuando, en marzo de 1939, Gran Bretaña garantizó la independencia de Polonia. Ello le llevó a subestimar tanto las presiones a las que el gobierno británico se hallaba sometido en ese momento como el vigor moral de Chamberlain, y declaró a las personas de su círculo: «¡He visto a mis enemigos en Múnich, y son unos gusanos!»1. Así pues, la presión política y diplomática ejercida por Alemania estuvo acompañada por una concentración masiva de fuerzas militares en la frontera polaca, hasta que, el 23 de agosto, Hitler y Stalin acordaron un pacto de no agresión que hizo a sus naciones cómplices de un crimen. Alemania tendría su guerra contra Polonia, y posiblemente contra las potencias occidentales, sin verse molestada por la amenaza o la realidad de una intervención soviética; Stalin obtendría a cambio el este de Polonia y los Estados bálticos, Finlandia y la provincia rumana de Besarabia. Con la garantía de la neutralidad soviética, Hitler dio el paso decisivo: el 1 de septiembre de 1939, tropas alemanas invadieron Polonia. Dos días después, los reacios gobiernos británico y francés declararon la guerra a Alemania.

La guerra fácil de Alemania

La planificación alemana del ataque contra Polonia había comenzado en abril de 1939. El alto mando destinó dos grupos de ejército, con un total de 1,5 millones de hombres, para aniquilar a los polacos. El Grupo del Ejército del Norte, a las órdenes de Fedor von Bock, destruiría las fuerzas enemigas en el «corredor polaco» que separaba las dos partes de Alemania; a continuación, sus fuerzas blindas irrumpirían en profundidad detrás del frente polaco, mientras el Grupo del Ejército del Sur, capitaneado por Gerd von Rundstedt, realizaba la acometida principal. Este grupo, compuesto por tres ejércitos, arremetería contra el corazón de Polonia para llegar a Varsovia con la mayor rapidez posible. Los polacos no tenían una idea clara de dónde asestarían los alemanes su golpe principal, por lo que en vez de proteger el interior del país intentaron defenderlo en su totalidad y desplegaron su ejército en formaciones poco trabadas a lo largo de sus extensas fronteras.

Las unidades de tanques alemanes se habían desplegado en cuestión de días y se acercaban a Varsovia mientras la Luftwaffe hacía insostenible la difícil situación de los polacos mediante una combinación de acciones de interdicción aérea y ataques a la capital de Polonia. En el plazo de una semana, los alemanes habían quebrado la resistencia polaca, a excepción de Varsovia, y fragmentado el ejército del país en bolsas cercadas con escasas posibilidades, aparte de la de rendirse. El 29 de septiembre, Stalin (cuyas fuerzas habían iniciado la invasión poco antes del hundimiento polaco) y Hitler se repartieron el país. Durante aquella campaña arrolladora, los polacos habían sufrido 70.000 muertos, 133.000 heridos y 700.000 prisioneros; los alemanes sólo tuvieron 11.000 muertos, 30.000 heridos y 3.400 desaparecidos.

A primera vista, la victoria sobre Polonia parecía un éxito asombroso. En menos de un mes, la Wehrmacht –el ejército alemán– había aplastado la resistencia enemiga, destacando en todos los aspectos cuantificables. Sin embargo, el alto mando del ejército alemán no consideró que los logros de sus unidades hubieran estado a la altura de sus criterios. Durante los meses siguientes, el alto mando mantuvo un feroz enfrentamiento con Hitler, pues sus dirigentes sostenían que las tropas alemanas no estaban preparadas para llevar a cabo una importante acción ofensiva contra Occidente, y que sólo un programa de instrucción masiva podría corregir las deficiencias manifestadas en Polonia. Hitler, por otra parte, se enfrentaba a una situación económica que colocaba al Reich en una posición peligrosa. El bloqueo anglofrancés, impuesto inmediatamente después de la declaración de guerra, redujo drásticamente las importaciones, pero, además, los recursos petrolíferos de Alemania sufrieron graves apuros. En realidad, a lo largo de toda la guerra, las fábricas alemanas de petróleo sintético, sumadas a las importaciones de Rumanía, apenas pudieron satisfacer las demandas de la economía y el ejército en el periodo bélico: la pérdida de una de esas fuentes constituiría una amenaza para la estabilidad estratégica del Reich. En 1939, las importaciones de Rumanía se agotaron y, a raíz de ello, las reservas de petróleo alemanas cayeron a un nivel peligrosamente bajo. Hitler instó, por tanto, a sus generales a lanzar de inmediato una ofensiva en el este antes de que las dificultades económicas pusieran en situación comprometida la capacidad bélica de Alemania, aunque, al final, el mal tiempo y la inacción de los Aliados permitieron a los alemanes demorar su ataque hasta la primavera.

Entretanto los soviéticos, tras haber ocupado Polonia oriental y los Estados bálticos según lo planeado, atacaron Finlandia en noviembre de 1939; pero sus preparativos eran deficientes. Los trabajadores fineses no corrieron a unirse al paraíso de los obreros y campesinos, como había esperado Stalin, sino que combatieron con furia al lado de sus hermanos de clase media. Al final, aunque los finlandeses infligieron numerosas bajas a los atacantes, los soviéticos desplegaron una fuerza suficiente como para romper sus defensas y obligarles a firmar un armisticio en marzo de 1940; pero la Guerra de Invierno causó un grave daño a la reputación del Ejército Rojo, que perdió a unos 200.000 hombres frente a sólo 24.000 finlandeses –factor que aparecería más tarde en los cálculos de Hitler.

Preocupado por ciertos indicios de una iniciativa de los Aliados para ayudar a Finlandia y bloquear, por tanto, la exportación de mineral de hierro sueco, esencial para la economía de guerra alemana, Hitler decidió lanzar un golpe preventivo contra Escandinavia. En abril, sus fuerzas atacaron Dinamarca y Noruega. La primera cayó sin que se disparara apenas un tiro. Más al norte, ocultos por la pantalla de su flota de guerra y con la ayuda de la traición y la incompetencia del gobierno de Noruega, los alemanes se apoderaron de los puertos esenciales del país; al mismo tiempo, grupos de paracaidistas tomaron el control de los aeropuertos más importantes. Los noruegos sólo organizaron una defensa eficaz en el fiordo de Oslo, donde sus reservistas hundieron el nuevo crucero pesado Blücher y paralizaron a los alemanes el tiempo suficiente como para permitir la huida del gobierno.

La respuesta de la Royal Navy fue vacilante, excepto en Narvik, donde acorazados británicos sorprendieron a los alemanes, echaron a pique diez destructores e impidieron que las tropas de montaña pudieran recibir refuerzos. En otros lugares, los Aliados se movieron demasiado despacio. A corto plazo, la campaña de Escandinavia fue un desastre, pero tuvo dos resultados beneficiosos para la causa aliada. En primer lugar, la crisis política provocada por los reveses sufridos en Noruega provocó la caída de Chamberlain. El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en el primer ministro de Gran Bretaña. En segundo lugar, la campaña de Noruega inutilizó la armada alemana, que el 1 de julio de 1940 contaba sólo con un crucero pesado y cuatro destructores –una fuerza completamente insuficiente para organizar una invasión al otro lado del canal de La Mancha.

La caída de Francia

A comienzos de octubre de 1939, Hitler ordenó al alto mando del ejército que trazara los planes para adueñarse de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia hasta el Somme. Mientras el führer y el alto mando del ejército discutían si se debía acometer el «Plan Amarillo» (el proyecto de una ofensiva en el oeste), Hitler, a instancias de Erich von Manstein, jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejército A, insistió en que se desplegaran varias divisiones de tanques en las Ardenas, desde donde podrían flanquear la Línea Maginot y lanzar un ataque relámpago contra las defensas aliadas a lo largo del río Mosa. En febrero de 1940, el jefe del Estado Mayor general, Franz Halder, a pesar de que seguía viendo con escepticismo una ofensiva en las Ardenas, emplazó debidamente casi todos los blindados alemanes en aquella zona. Él y la mayoría de los principales oficiales dudaban también de que las fuerzas mecanizadas pudieran penetrar por sí solas hasta el Mosa. Por tanto, se ordenó a varias divisiones de infantería que siguieran a las unidades blindadas. Pero los comandantes de las fuerzas panzer conservaron la autoridad para actuar por cuenta propia: si llegaban al Mosa y lo cruzaban, podrían explotar su éxito a continuación. El nuevo plan preveía que los blindados se dirigieran hacia la costa del canal de La Mancha en Abbeville y encerraran en una trampa a las fuerzas francesas, británicas y belgas, dejándolas de espaldas al mar, mientras unidades aéreas y terrestres arrollaban Holanda, el ejército principal caía sobre Bélgica y una fuerza menor (sin blindados) entablaba combate con la guarnición de la Línea Maginot.

La concepción de los Aliados para la campaña puso la situación en bandeja a los alemanes. Gamelin, el comandante en jefe francés, acentuó las debilidades tácticas de los Aliados al confiar en la Línea Maginot para sostener el flanco derecho y el centro y desplazar el VII Ejército, sus únicas reservas, hacia el extremo izquierdo del frente aliado con el fin de conectar con los holandeses. Al actuar así retiró del tablero de juego todas las reservas operacionales francesas.

El 10 de mayo de 1940 los alemanes iniciaron su avance. En el norte, los paracaidistas tomaron los puentes fundamentales que llevaban a Holanda, de modo que la 9ª División Panzer pudo irrumpir hasta el interior del país; tropas aéreas intentaron apoderarse igualmente del principal aeropuerto de La Haya y detener a los miembros del gobierno holandés. Aunque aquel golpe de mano fracasó, el resto del plan alemán fue un éxito. Mientras las defensas holandesas se derrumbaban, los alemanes bombardearon Rotterdam, causando 3.000 bajas civiles, y amenazaron a los holandeses con más ataques similares. El ejército holandés, que no había combatido desde 1830, capituló el 14 de mayo. Entretanto, el Grupo de Ejército B, a las órdenes de Bock y compuesto por formaciones de infantería, siguió golpeando a los belgas en su avance. La toma del «inexpugnable» fuerte Eben Emael por soldados de infantería transportados en planeadores acentuó la sensación de desconcierto entre los Aliados. No obstante, las mejores unidades del ejército francés y de la Fuerza Expedicionaria Británica se lanzaron al rescate: el avance de Bock confirmó sus suposiciones de que los alemanes iban a repetir el plan Schlieffen (véanse páginas 276-280).

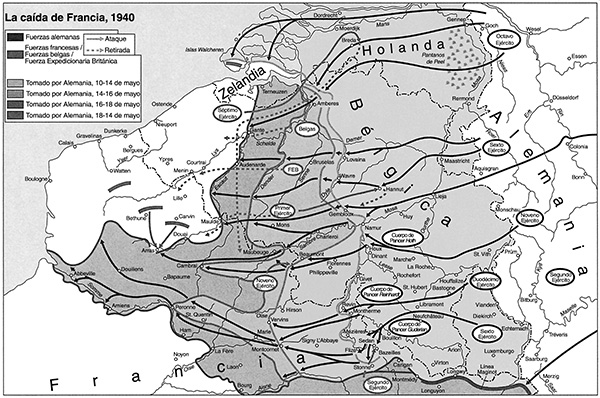

Mapa 15. El ataque alemán, esperado a través del norte de Bélgica en una repetición del plan Schlieffen de 1914, se produjo, en cambio, a través de las Ardenas, mediante el avance de los blindados alemanes a la manera de un fuerte puñetazo asestado contra las orillas del Mosa al anochecer del 12 de mayo. Las divisiones Panzer, integradas todas ellas por un poderoso equipo combinado de infantería, artillería, ingenieros y tanques, penetró hasta el Mosa y lo atravesó. Las respuestas francesas llegaron siempre demasiado tarde o con fuerza insuficiente y el 16 de mayo los alemanes se encontraban en campo abierto y rodaban por las carreteras no defendidas del norte de Francia, hacia la costa del canal de La Mancha.

Pero no lo hicieron. Al no verse obstaculizadas por la aviación aliada, nueve divisiones blindadas organizadas en tres cuerpos avanzaron a través de las Ardenas. Las tropas belgas y francesas opusieron una resistencia mínima y los tres cuerpos llegaron al Mosa al anochecer del 12 de mayo. A la mañana siguiente, el que ocupaba la posición más septentrional intentó cruzar el río en Dinant. El regimiento de fusileros de la 7ª División Panzer, capitaneada por su comandante Erwin Rommel, estableció un punto de apoyo, y mientras los ingenieros de la división construían un puente para permitir el cruce de los tanques, Rommel llevó a su infantería, dotada con ametralladoras, a rechazar los tanques franceses. Al anochecer, el 7º Regimiento de infantería blindada había sufrido casi un 70 por 100 de bajas, pero los tanques habían cruzado el río y las defensas francesas se vinieron abajo. El éxito de Rommel permitió al resto del cuerpo de blindados cruzar y explotar una situación en la que el enemigo se derrumbaba.

En el centro, los tanques no lograron penetrar en las líneas enemigas; y en el sur, en Sedan, la fuerza comandada por Heinz Guderian se topó, asimismo, con una resistencia tenaz. La 10ª División Panzer logró trasladar sólo una compañía a la otra orilla del Mosa a costa de la pérdida de cuarenta y ocho de sus cincuenta embarcaciones de asalto; la 2ª División Panzer no consiguió cruzar el río de ninguna manera. Pero el regimiento de fusileros de la 1ª División Panzer, ayudado por un regimiento de infantería, rompió las defensas francesas, y a primeras horas del anochecer había conquistado las alturas que dominaban el Mosa por el oeste. Durante los tres días siguientes, Guderian amplió su cabeza de puente y asestó con rapidez una cuchillada contra las posiciones defensivas de los Aliados. La carrera hacia el canal de La Mancha no tardó en comenzar. Cuando los tanques penetraron más hacia el interior del territorio francés, el alto mando alemán (Oberkommando der Wehrmacht) y el del ejército de tierra (Oberkommando des Heeres) sintieron un gran nerviosismo. Sin embargo, el 17 de mayo, Guderian desatendió, apagando su radio, una orden de limitarse a realizar un «reconocimiento con fuerzas», mientras los tanques bajaban a gran velocidad hacia el oeste por el valle del Somme y, el 20 de mayo, alcanzaban Abbeville, en la costa, a la vez que el ejército de Bock tomaba Bruselas –todo ello de acuerdo exactamente con lo planeado.

La respuesta de los Aliados comenzó siendo indolente, pero pronto derivó hacia el pánico y el colapso. El gobierno francés destituyó a Gamelin, pero su sustituto, Maxime Weygand, llegó cuando la batalla estaba prácticamente concluida. A los alemanes el éxito les parecía demasiado bueno como para ser cierto; según comentó Guderian, la batalla había sido «casi un milagro»2. Mientras sus tropas capturaban los puertos franceses, unas dudas lacerantes acosaban a Hitler, al alto mando alemán y al alto mando del ejército de tierra: ¿no sufrirían los tanques grandes pérdidas entre los numerosos obstáculos acuáticos de Flandes?; ¿no se recuperarían los franceses cuando la lucha se dirigiera hacia Francia?

En consecuencia, el alto mando del ejército de tierra alemán detuvo a los blindados tras la toma de Boulogne, el día 26, y la capitulación de Bélgica, el 27; los generales de mayor graduación consideraron que la infantería y la aviación bastaban para rematar a las quebrantadas fuerzas aliadas en el norte. En ese momento, sin embargo, mientras la estructura del mando alemán estaba hecha un lío, la Royal Navy hizo valer su destreza para retirar la Fuerza Expedicionaria Británica, y en unos cielos oscurecidos por el humo que se alzaba sobre Dunkerque, la Luftwaffe se topó con una tenaz resistencia ofrecida por los Spitfires que volaban desde Gran Bretaña. El 3 de junio, al concluir la operación «Dynamo», los barcos aliados habían trasladado a unos 350.000 soldados –no los suficientes para salvar a Francia, pero sí bastantes como para permitir a Gran Bretaña seguir luchando.

El resto de la campaña fue para Alemania una carrera sin obstáculos. Tras una tenaz resistencia inicial, los franceses se derrumbaron y los alemanes bajaron en riada hacia el sur. Unos pocos franceses deseaban continuar la lucha, pero la mayoría ansiaba la paz. El mariscal Pétain, el añoso defensor de Verdún, apareció para firmar un armisticio con los vencedores el 22 de junio. Comenzaba así el largo y negro capítulo de la colaboración francesa con los conquistadores nazis.

La Batalla de Inglaterra

Para la mayoría de los alemanes, incluido Hitler, la victoria sobre Francia significaba el final de la guerra en el oeste. En medio de su euforia esperaban ansiosamente proposiciones de paz por parte de Gran Bretaña, pero los días conciliadores del apaciguamiento habían concluido. A pesar de la oposición de algunos partidarios de Chamberlain, Churchill endureció la voluntad de resistencia de la nación; calculaba que Estados Unidos no podía permanecer indefinidamente al margen, y que Alemania y la Unión Soviética no seguirían siendo aliadas durante mucho tiempo. En junio, el presidente Franklin D. Roosevelt le informó de que Estados Unidos suministraría armas y apoyo económico –pagando un precio– y se negaría a aceptar cualquier negociación con Hitler.

Los alemanes no abrieron los ojos hasta finales de julio al hecho de que Gran Bretaña seguía en la guerra. En ese momento improvisaron una ofensiva aérea contra las Islas Británicas. Si aquello no quebrantaba la voluntad de los británicos, proponían como último recurso una invasión a través del canal de La Mancha, la operación «León marino», que nunca tuvo la menor posibilidad de éxito: a la flota alemana no le quedaba prácticamente nada después de Noruega; y ni el ejército de tierra ni la armada habían analizado los problemas que implicaba una gran operación anfibia. Los planes para la acción «León marino» requerían que gabarras del Rin transportaran al ejército al otro lado del canal; podemos imaginar sus posibilidades en aquellas aguas frente a los destructores británicos.

La Luftwaffe se enfrentaba a problemas sobrecogedores para atacar los centros de poder británicos. Nadie había emprendido todavía una gran campaña aérea, y, para mayor incertidumbre, los informes de los servicios de inteligencia de las fuerzas aéreas alemanas resultaron erróneos en casi todo respecto a los puntos fuertes y débiles de las británicas. Además, la Luftwaffe había sufrido fuertes bajas en Francia, mientras que sus aviones y pilotos supervivientes habían tenido que soportar una gran tensión. Los británicos, en cambio, poseían una fuerza eficaz de cazas, el primer sistema de alarma anticipada basado en el rádar y un dirigente de primera categoría en sir Hugh Dowding. Dowding desplegó sus fuerzas para proteger toda Gran Bretaña, a la vez que proporcionaba a las escuadrillas instalaciones para su reparación en el norte del país. Su objetivo era librar una batalla de desgaste hasta otoño, cuando el mal tiempo aportaría un alivio. Los británicos disfrutaban por primera vez de una ventaja que iban a mantener durante toda la guerra: la capacidad de descifrar muchas de las transmisiones más secretas del alto mando alemán. Basándose en sus extensas instalaciones de interceptación de radio, en un íntimo conocimiento del funcionamiento de los aparatos alemanes de cifrado (proporcionado por los servicios secretos polacos) y en un estudio meticuloso de los procedimientos de radio de Alemania, los británicos desarrollaron una creciente competencia para indagar cómo libraba la guerra su enemigo. También demostraron ser capaces de hacer llegar a sus comandantes en el campo de batalla mensajes «Ultra» (los datos de espionaje basados en aquel desciframiento) sin correr ningún riesgo.

El comienzo de la ofensiva aérea alemana expulsó a la RAF de la zona del canal de La Mancha, pero proporcionó a los británicos una útil experiencia sobre las tácticas y operaciones de la Luftwaffe. El 13 de agosto, los alemanes iniciaron su duelo con la RAF; los atacantes fracasaron en el norte, sufriendo grandes pérdidas, pero, en el sur, unas acometidas salvajes conmocionaron las bases y escuadrillas del Mando de Cazas. Las pérdidas alemanas resultaron, no obstante, devastadoras, y la resistencia británica siguió siendo tenaz. En septiembre, sometidos a una gran presión para dejar fuera de combate a los británicos antes de que cambiara el tiempo, los alemanes dirigieron su atención hacia Londres, decisión que dio al Mando de Cazas tiempo para recuperarse. El 15 de septiembre, los cazas británicos diezmaron con tanta eficacia una incursión masiva que la Luftwaffe puso fin a sus ataques diurnos. No obstante, los alemanes siguieron bombardeando de noche, y con su sistema de bombardeo a ciegas podrían haber provocado la derrota de Gran Bretaña durante el «Blitz» (las incursiones aéreas contra Londres en 1940), si los servicios de inteligencia científica no hubiesen descubierto dicho sistema e ideado medidas para contrarrestarlo. Así terminó la primera ofensiva de bombardeo estratégico de la guerra; las fuerzas aéreas angloamericanas asimilaron pocas de sus lecciones.

La guerra en los Balcanes

El 10 de junio de 1940 Benito Mussolini declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia. Mussolini entró en el conflicto sin unas ideas claras respecto a la estrategia o las operaciones –excepto la de que Italia debía recuperar el patrimonio de la antigua Roma en el Mediterráneo– y con una institución militar que no estaba preparada, ni intelectual ni profesionalmente, para la guerra moderna. Los italianos titubearon a lo largo del verano, impedidos por su propia indecisión y por las prohibiciones que les imponían los alemanes, hasta que, en septiembre, Mussolini obligó al mariscal Graziani, instalado en Libia, a marchar contra Egipto. Sus fuerzas llegaron a Sidi Barrani, donde se atrincheraron en un conjunto de posiciones defensivas aisladas.

En los Balcanes, Hitler actuó, también en septiembre, para asegurarse Rumanía y su petróleo enviando como «asesores» militares una división de infantería blindada y motorizada, dos regimientos de defensa antiaérea y dos escuadrillas de cazas, sin informar a sus aliados italianos. Como represalia, Mussolini atacó Grecia sin notificárselo a Hitler. Pero el ejército italiano acababa de desmovilizar sus reservas, y el número de italianos estacionados en Albania –pista de lanzamiento para el ataque contra Grecia– sólo bastaba para alcanzar una proporción de uno a uno, y eso antes de que los griegos se movilizaran. Por otra parte, los puertos de Albania resultaron inadecuados para apoyar unas operaciones militares importantes, además de la concentración de fuerzas italianas. En cuestión de una semana, los griegos habían hecho retroceder a los italianos, que se retiraron en desbandada a Albania, y las fuerzas británicas comenzaron a llegar tanto a Creta como a Grecia. Mussolini había desbaratado totalmente la estabilidad de los Balcanes.

Aquel desastre italiano fue seguido por otros más. En noviembre de 1940 un puñado de aviones torpederos británicos cayó sobre la flota de guerra italiana en Tarento, hundiendo tres navíos y alterando permanentemente el equilibrio naval en el Mediterráneo. En diciembre, fuerzas británicas procedentes de Egipto hostigaron las posiciones italianas frente a Sidi Barrani. Los británicos obtuvieron un éxito completo y estuvieron a punto de expulsar a los italianos de Libia. Entretanto, otras tropas de la Commonwealth invadieron la Somalia italiana, Eritrea y, finalmente, Etiopía; todos esos territorios habían caído en mayo de 1941. Al principio, los alemanes dieron muestras de un considerable regocijo ante las dificultades de Italia. Pero cuando los desastres italianos amenazaron con desbaratar la posición del Eje en el Mediterráneo y los Balcanes y expulsar, quizá, a Italia de la guerra, Alemania se dispuso a actuar. En febrero de 1941, Rommel llevó a Trípoli la vanguardia del Afrika Corps. Oponiéndose a las órdenes recibidas, atacó de inmediato a los británicos –debilitados por la marcha de 60.000 hombres a Grecia– y comenzó a hacerles retroceder hacia Egipto.

El restablecimiento de la situación en los Balcanes requirió, en cambio, un esfuerzo más considerable. Para atacar a los griegos y aliviar la presión que sufrían los italianos en Albania, los alemanes negociaron acuerdos con húngaros, rumanos y búlgaros. En marzo de 1941, los enviados de Yugoslavia firmaron también un tratado de alianza con el Eje, pero, entonces, un golpe dado por oficiales serbios derrocó a su gobierno. Hitler estaba furioso y, como respuesta, ordenó a la Wehrmacht «aplastar lo antes posible» a los yugoslavos. También ordenó a la Luftwaffe borrar Belgrado de la faz de la tierra. Dos semanas más tarde, la Luftwaffe cumplió las órdenes: un bombardeo de veinticuatro horas redujo a ruinas la capital de Yugoslavia y mató a 17.000 ciudadanos. Mientras, los tanques destruyeron las defensas yugoslavas y arrollaron el país en doce días. Su éxito fue tan rápido y asombroso que los alemanes comenzaron a retirar tropas casi de inmediato para la inminente invasión de la Unión Soviética. El resultado fue que miles de soldados yugoslavos quedaron en zonas montañosas. En cuestión de meses estalló una feroz guerra de guerrillas que acabaría costando muy cara a los alemanes.

La campaña contra Grecia se desarrolló también sin complicaciones. El alto mando griego había situado sus fuerzas en la frontera con Bulgaria, por lo que los alemanes no tuvieron dificultad en flanquear las defensas griegas a través de Yugoslavia, mientras los británicos se apresuraban a escapar antes de que los alemanes les cortaran las líneas de retirada. La mayoría de los soldados de la Commonwealth se marchó, aunque sin sus pertrechos, pero los griegos estacionados frente a Bulgaria y los que se hallaban en Albania luchando contra los italianos acabaron en campos de prisioneros de guerra del Eje.

La caída de la Grecia continental dejó a los británicos el control de Creta, desde donde la RAF podía amenazar los pozos petrolíferos rumanos, según reconoció Hitler. Como los británicos habían hecho volar por los aires tres cruceros pesados italianos en aguas del cabo Matapan, socavando así la poca confianza en sí misma que aún le quedaba a la armada italiana, cualquier asalto a Creta debería efectuarse por el aire. La encargada de llevar a cabo el ataque fue la 7ª División Aérea de la Luftwaffe, la primera del mundo de paracaidistas, respaldada por la 5ª de Montaña. Los alemanes se enfrentaban a notables desventajas: los británicos no sólo tenían en Creta casi dos veces más soldados que los calculados por el espionaje alemán, sino que la información interceptada por los servicios «Ultra» británicos proporcionó a éstos información previa sobre un importante ataque aéreo contra los tres aeropuertos de Creta. Pero los comandantes británicos en el terreno no tuvieron en cuenta aquella advertencia y desplegaron sus tropas para enfrentarse a un ataque anfibio. Los alemanes, sin embargo, se libraron por los pelos. Los defensores masacraron a la mayoría de los paracaidistas lanzados el primer día, 20 de mayo de 1941; los alemanes sólo consiguieron establecer una base mínima y precaria en Maleme. No obstante, una vez que se hicieron con el control de aquella zona y que la Luftwaffe pudo transportar refuerzos, la correlación de fuerzas no tardó en cambiar. La Royal Navy efectuó de nuevo con éxito una retirada, pero los alemanes conquistaron Creta y los Aliados perdieron la capacidad de atacar los esenciales yacimientos petrolíferos rumanos hasta comienzos de 1944 (momento en que lanzarían sus ataques desde bases italianas).

Los alemanes sufrieron seriamente para lograr su victoria y perdieron cerca del 60 por 100 de sus aviones de transporte, mientras que sus paracaidistas tuvieron tal número de bajas que Hitler se negó a autorizar más ataques por aire. Sin embargo, los británicos y los norteamericanos, impresionados por el asalto alemán, crearon unidades aerotransportadas que desempeñarían una función importante en sus posteriores acometidas en el continente.

La Operación Barbarroja

A finales de julio de 1940, inmediatamente después de la caída de Francia, Hitler decidió invadir la Unión Soviética. Las razones que le empujaban hacia el este eran tanto estratégicas como ideológicas, pero fueron estas últimas las que predominaron en su planteamiento de la siguiente campaña e influyeron en su valoración de la Unión Soviética. Los alemanes llegaron no como liberadores, sino como conquistadores. El objetivo de Hitler era destruir las juderías de Europa oriental a medida que progresaba su avance y esclavizar a los pueblos eslavos; comandos de «acción especial» (Einsatzgruppen) acompañaban, por tanto, a cada uno de los grupos de ejército invasores con el encargo específico de liquidar judíos, oficiales comunistas y otros indeseables. Hitler expuso todo ello con claridad cristalina a los principales dirigentes del ejército, y la mayoría acató sus órdenes voluntariamente. La Operación «Barbarroja» –como se conoció la invasión, por el nombre de un famoso emperador medieval germánico– desencadenó un conflicto ideológico cuya ferocidad no se había visto en Europa desde las guerras de religión del siglo xvii.

El planteamiento militar alemán para la Operación Barbarroja fue una mezcla de genio táctico y operacional y de optimismo político insensato e imbecilidad logística. Era evidente que el mero tamaño de Rusia iba a constituir un factor importante en la campaña y que resultaría difícil apoyar cualquier avance más allá de Riga, Smolensk y Kiev. Como los alemanes habían conocido muy de cerca las condiciones reinantes en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, deberían haber abrigado pocas ilusiones sobre las condiciones climáticas. No obstante, Hitler se inclinó por atacar Ucrania y Leningrado, mientras que el alto mando del ejército se propuso como blanco Moscú, en la convicción de que su caída tendría como consecuencia automática el hundimiento de la Unión Soviética. Los planificadores del alto mando pretendían destruir el Ejército Rojo en las zonas fronterizas para impedirle retirarse al interior, y esperaban (al igual que Hitler) que el enemigo se derrumbara a continuación «como un castillo de naipes».

El ejército alemán era para entonces un instrumento formidable. Dos años de éxitos ininterrumpidos habían puesto en forma a sus generales, comandantes de unidades, oficiales y suboficiales. Pero también tenía puntos débiles. Los alemanes sólo podían lanzar una invasión reuniendo pertrechos militares de toda Europa: tanques polacos, artillería de montaña noruega y camiones belgas, franceses y británicos. Además, las fuerzas acorazadas se movían casi al doble de velocidad que la infantería y tenían que detenerse a esperar una y otra vez –tanto para obtener combustible como refuerzos–. Finalmente, los alemanes se embarcaron en la Operación Barbarroja casi sin reservas. Por otro lado, las acciones de Stalin habían ampliado las ventajas alemanas. Las purgas habían diezmado su cuerpo de oficiales, el miedo generalizado ponía trabas a la iniciativa en todos los niveles, y una fe empalagosa en el «Camarada Stalin» aumentaba la falta de realismo de los preparativos. Stalin creyó hasta el final que Hitler se atendría a su pacto de no agresión de 1939 (véase página 323) y, temiendo su vulnerabilidad política, concentró en los distritos fronterizos las divisiones regulares del Ejército Rojo y exigió a sus comandantes que no se retiraran en ningún caso.

A la 1.30 de la mañana del 22 de junio de 1941, el último tren de mercancías, uno de los miles –literalmente– de aquella primavera, repletos de materias primas procedentes de la Rusia neutral para alimentar la máquina de guerra nazi, entró en territorio alemán en Brest Litovsk. Dos horas más tarde, la artillería alemana abrió fuego en un frente de 3.200 kilómetros, desde el Cabo Norte hasta el mar Negro. Comenzó una serie de ataques aéreos estremecedores, y más de tres millones de soldados del Eje marcharon hacia el este. Una unidad del frente soviético preguntó a sus superiores: «¿Qué tenemos que hacer? Nos están atacando». La respuesta fue: «Debéis de estar locos; además, ¿por qué vuestro mensaje no está en clave?». Avanzada la mañana, cuando el embajador alemán presentó la declaración de guerra del Reich, el ministro soviético de Asuntos Exteriores preguntó en tono igualmente lastimero: «¿Qué hemos hecho para merecer esto?»3.

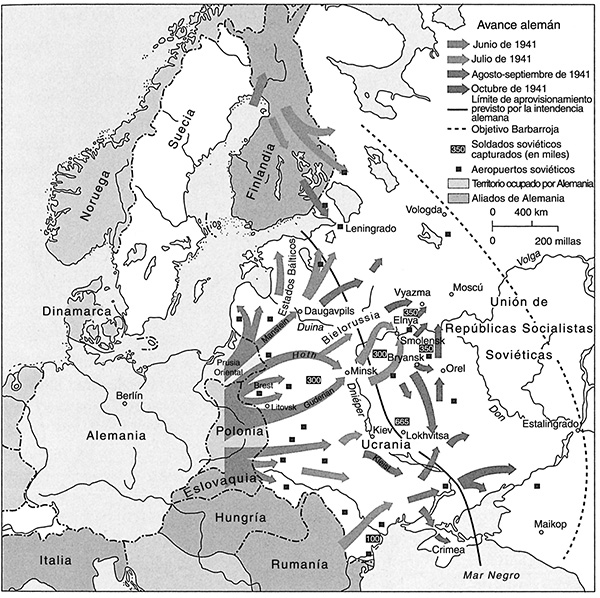

En cuatro días, los soviéticos habían perdido más de 3.000 aviones. Los blindados alemanes penetraron profundamente en las zonas de retaguardia de todos los frentes: el cuerpo de tanques de Manstein recorrió 320 kilómetros en el norte y alcanzó el río Duina, en Dvinsk, en cuatro días. En el sector del Grupo del Ejército del Centro, los grupos de blindados a las órdenes de Hoth y Guderian cercaron en la primera semana a una importante concentración de soldados en Minsk (324.000 prisioneros, además de 3.300 tanques destruidos o inutilizados); a continuación se desplegaron para atrapar a mediados de julio a otro grupo igual de soldados cerca de Smolensk (300.000 prisioneros y otros 3.000 tanques). Los éxitos alemanes llevaron a Halder a exclamar en su diario a comienzos de julio: «Es verdad, por tanto, que no exagero al afirmar que la campaña contra Rusia se ha ganado en catorce días»4. Los alemanes sólo encontraron resistencia efectiva en el sur; pero, incluso allí, se habían acercado a las puertas de Kiev a mediados de julio.

Pero a finales de ese mismo mes el avance se detuvo. El sistema logístico nazi no podía abastecer apenas a los tanques y a la infantería motorizada con suministros suficientes como para permitirles defenderse, pues las formaciones de vanguardia habían consumido la mayor parte de sus reservas de munición y combustible y ya no quedaba nada para lanzar una ofensiva más al este. Las divisiones de infantería, que avanzaban penosamente a pie, se rezagaban muy en retaguardia. Además, aunque el avance había destruido muchas de las unidades regulares del Ejército Rojo, oleadas de formaciones de reservistas soviéticos atacaban a los soldados que constituían la punta de lanza. A comienzos de agosto, Halder comentaba con desesperación en su diario:

El conjunto de la situación muestra con creciente claridad que hemos subestimado al coloso que es Rusia... Esta conclusión se observa sobre todo en las divisiones de infantería. Ya hemos identificado 360. Es verdad que no se hallan armadas y equipadas según lo entendemos nosotros, y que tácticamente están mal dirigidas. Pero ahí las tenemos; y cuando destruimos una docena, los rusos añaden, sencillamente, otra más5.

Durante el mes de agosto, las unidades de vanguardia del ejército alemán lucharon para sobrevivir; los encargados de la logística se esforzaban por controlar la desesperada situación del abastecimiento; y la infantería marchaba para no quedarse atrás. Aunque habían realizado milagros, los ejércitos de combate habían sufrido bajas sustanciales: casi 400.000 para mediados de agosto, más del 10 por 100 de su cifra total. El alto mando del ejército de tierra, el alto mando militar alemán y Hitler volvían a enzarzarse en disputas, mientras los generales instaban a avanzar sobre Moscú y Hitler deseaba tomar Ucrania, con sus cereales, y Leningrado, donde había comenzado la Revolución. Como de costumbre, Hitler salió ganando, y cuando a finales de agosto los alemanes reunieron por fin suficientes suministros para reanudar su avance, el Grupo del Ejército del Norte cercó Leningrado, donde el representante de Stalin se negó a trasladar a los civiles a lugar seguro o aprovisionar la ciudad para un asedio –pues cualquiera de las dos cosas sugeriría una actitud derrotista–. Las muertes en Leningrado por hambre y enfermedades acabarían superando el millón. Entretanto, en el centro, el grupo de tanques de Guderian avanzó hacia el interior de Ucrania. Stalin volvió a negarse a aceptar una retirada; 600.000 soldados soviéticos encerrados en la bolsa de Kiev pasaron a las jaulas alemanas para prisioneros de guerra. Pocos sobrevivieron.

Mapa 16. La invasión alemana de la Unión Soviética supuso realizar operaciones a distancias mucho mayores que en campañas anteriores. En consecuencia, aunque los alemanes pudieron ignorar las dificultades logísticas en las primeras fases de la campaña, a finales de julio se enfrentaron a problemas casi insolubles. Su avance a partir de ese momento, sobre todo en otoño, llevó a la Wehrmacht bastante más allá de lo que dictaba un cálculo logístico prudente y expuso a sus tropas al hundimiento del sistema de abastecimiento en las atroces condiciones del invierno ruso.

A pesar de lo avanzado del año, aquellos éxitos en Kiev y Leningrado llevaron a Hitler y a sus principales comandantes a apostarlo todo a un ataque masivo contra Moscú. Las alternativas logísticas eran claras: o se mantenían en sus posiciones sobre una línea arbitraria que se extendía de Leningrado a Crimea y se preparaban para el invierno, o avanzaban hacia Moscú y llegaban a la capital soviética sin ropa invernal y sin depósitos de suministros. Los generales firmaron entusiasmados por Moscú.

La «Operación Tifón» comenzó a finales de septiembre con el movimiento inicial del grupo blindado de Guderian. Los otros dos grupos de tanques siguieron sus pasos atacando el 1 de octubre. Al cabo de una semana, los alemanes habían completado otros dos cercos masivos en Bryansk y Viasma; al cabo de dos, tenían otros 600.000 prisioneros de guerra, y frente a la capital soviética se abría un enorme vacío. Pero las lluvias de otoño frenaron el avance, reduciéndolo a un paso de tortuga, y permitieron a los soviéticos organizar a duras penas una posición donde resistir hasta el final. En noviembre, el tiempo frío congeló el barro, y el movimiento regresó al campo de batalla, permitiendo a los alemanes realizar una última tentativa de cercar Moscú. Algunas unidades llegaron a avistar las agujas del Kremlin a comienzos de diciembre, pero los alemanes habían agotado todas sus posibilidades. Sus tanques y demás equipo dejaron de funcionar en aquellas condiciones de frío extremo; las unidades del frente estaban exhaustas, fuera de combate y nada preparadas para las condiciones invernales; los alemanes, además, no disponían de depósitos de abastecimiento. El 6 de diciembre, el día anterior al ataque de los japoneses contra la flota estadounidense del Pacífico en Pearl Harbor, el Ejército Rojo contraatacó y liberó la presión a que estaba sometida Moscú. La apuesta de Hitler para conquistar la Unión Soviética en una sola campaña había fracasado.

1 Hitler, citado en Akten zur deutschen auswärtigen Politik (1936-41), serie D, 22 de agosto de 1939.

2 Guderian, citado en R. Doughty, The Breaking Point, Sedan and the Fall of France, 1940, Hamden, Connecticut, 1990, p. 1.

3 J. Erickson, The Soviet High Command, Londres, 1962, p. 587.

4 F. Halder, Kriegstagebuch, entrada del 3 de julio de 1941.

5 F. Halder, Kriegstagebuch, entrada del 11 de agosto de 1941.