1914-1918

XIV. Occidente en guerra

Williamson A. Murray

El fracaso de la diplomacia en julio de 1914 trajo consigo el gran conflicto temido por algunos y recibido calurosamente por muchos. Mientras los reservistas corrían a alistarse, las multitudes aclamaban las declaraciones de guerra a lo largo y ancho de Europa. Las hostilidades, sin embargo, no respondieron a las expectativas de un conflicto breve y decisivo; lo que se produjo a continuación fue, en cambio, una lucha terrible y aparentemente interminable. Desde nuestra perspectiva resulta difícil entender cómo los alemanes resistieron tanto: al fin y al cabo, fueron a la guerra contra tres de las máximas potencias del mundo, Gran Bretaña, Francia y Rusia, una coalición respaldada por Estados Unidos –potencia que las actividades de Alemania acabarían reclutando para la lista de sus enemigos–. Pero sin duda resistieron, y en 1918 alcanzaron por fin una victoria total en el este, y en cierto momento parecieron estar cerca de obtenerla también en el oeste. No obstante, al final, y a pesar de sus destrezas tácticas y operacionales, no pudieron superar los fundamentales fallos de su estrategia y el peso de la coalición alineada contra ellos.

En 1914, los ejércitos europeos se enfrentaron a una revolución tecnológica en el campo de batalla. Las armas inventadas durante las décadas anteriores –fusiles de cerrojo, ametralladoras, obuses modernos– proporcionaban una potencia de fuego sin precedentes y planteaban problemas insolubles a las organizaciones militares occidentales. Las armas modernas permitían a los ejércitos establecer posiciones defensivas inexpugnables, y ni los cuerpos de oficiales ni los Estados Mayores generales supieron utilizar la tecnología moderna o desarrollar concepciones tácticas para irrumpir en tales defensas hasta 1918. Además, durante el curso de la guerra, los gases, los tanques, la aviación y una panoplia de nuevas armas para la infantería hicieron que los problemas resultaran desalentadores y las soluciones escurridizas, mientras aumentaba cada vez más la complejidad de las doctrinas sobre el campo de batalla. Las líneas del frente –al menos en el oeste– se mantuvieron relativamente estables, pero las condiciones dentro de la zona de combate experimentaron enormes cambios, mientras las fuerzas militares debían adaptarse e innovar en consonancia con lo que ocurría al otro lado de la colina.

En 1914, los ejércitos avanzaron hacia sus primeros choques basándose en unos planes cuidadosamente trazados. La mayoría de los altos oficiales reconocían la capacidad mortífera de las armas modernas, pero los generales, así como los políticos y los economistas, creían que las sociedades modernas no podrían soportar el coste de un conflicto prolongado. En consecuencia, sus planes consistieron en asestar un golpe fulminante que lograra la victoria con rapidez sin importar el coste. Los rusos pretendían apoderarse de Prusia oriental y golpear al mismo tiempo a Austria de forma aplastante. Los franceses esperaban atravesar las fuerzas alemanas hasta su retaguardia penetrando en Renania a través de Alsacia y Lorena. Sin embargo, al igual que en 1870, erraron en sus cálculos al pensar que Alemania no utilizaría fuerzas de reserva; por tanto, aunque los franceses reconocieron que los alemanes podían lanzar su ataque principal a través de Bélgica, se equivocaron en cuanto a su magnitud y potencia.

Movimientos iniciales

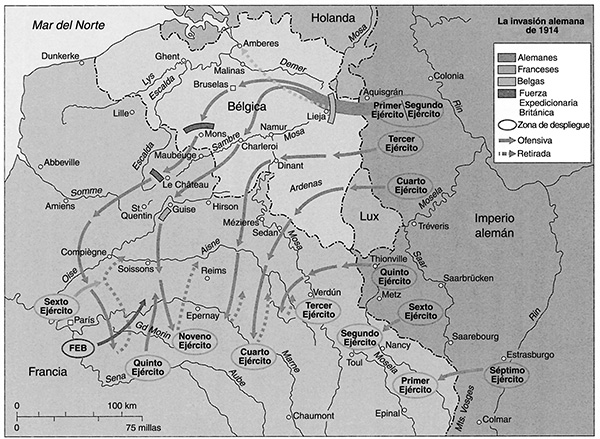

El plan alemán, bautizado con el nombre de su diseñador, el conde Schlieffen, suponía que el Reich sólo podía ganar una guerra de dos frentes aplastando a Francia antes de que Rusia pudiera movilizarse (véanse páginas 277-278). Como las fortificaciones de la frontera francesa constituían un importante problema, Schlieffen planteaba como requisito la invasión de Bélgica, flanqueando así las defensas francesas y permitiendo a las fuerzas alemanas extenderse hacia el sur, neutralizar París y envolver los ejércitos franceses desde el oeste. Alemania no se contentaría con una violación limitada del territorio belga, sino que utilizaría el país como pista de despegue para lanzar tres ejércitos de treinta y dos divisiones contra el flanco izquierdo francés. El 4 de agosto de 1914, un millón de soldados alemanes inició, por tanto, la invasión de Bélgica, acción que bastó para poner fin al debate político planteado en Gran Bretaña sobre si se debían satisfacer los compromisos militares informales contraídos con Francia en la década anterior: los británicos declararon la guerra de inmediato.

Mapa 11. El plan Schlieffen (véase página 277) estuvo a punto de funcionar: Alemania movilizó sus fuerzas el 1 de agosto, y aunque Lieja no cayó hasta el 16, los alemanes tomaron Bruselas el 20 y entraron en Francia el 24 –con sólo dos días de retraso respecto al programa–. Sin embargo, Schlieffen ignoró el problema de cómo neutralizar la numerosa guarnición de París y la pesadilla logística de abastecer y aprovisionar a los hombres del poderoso V Ejército, en el flanco derecho, a quienes se exigió marchar entre 32 y 40 kilómetros diarios para pasar al oeste de París. Su plan era, además, una garantía de que, al violar la neutralidad de Bélgica, Gran Bretaña entraría en la guerra desde el momento en que estallara.

En primer lugar, los alemanes tenían que apoderarse de Lieja y su corredor a fin de desplegar las fuerzas necesarias para ejecutar su plan. Grandes morteros fabricados por Krupp y Skoda hicieron pedazos las fortalezas belgas, mientras el coronel Erich Ludendorff, personaje ya famoso en el ejército alemán (véase página 272), avanzaba hasta Lieja y, a continuación, exigía y recibía la rendición de la ciudad. Su éxito condujo a su nombramiento como jefe de Estado Mayor de las fuerzas alemanas en Prusia oriental. La resistencia belga en Lieja contribuyó escasamente a detener a los alemanes, aunque causó ciertos inconvenientes, mientras que la retirada del ejército belga a Amberes amenazó el flanco alemán. Para neutralizar aquella amenaza, los alemanes tuvieron que destacar dos cuerpos de ejército. En otras partes, los belgas sabotearon las carreteras, destruyeron las comunicaciones, hicieron saltar por los aires túneles y puentes ferroviarios y dispararon contra el enemigo. Los alemanes, enfurecidos, se vengaron. Bombardearon la ciudad universitaria de Lovaina y fusilaron a rehenes civiles en lugares donde hallaron resistencia: la pauta estuvo marcada por la ejecución de 664 rehenes en Dinant y 150 en Aerschot –una minucia para generaciones posteriores, pero suficiente para escandalizar al mundo en 1914.

Mientras los alemanes entraban en Bélgica según el Plan Schlieffen, los franceses aplicaron su propia estrategia –el «Plan XVII», preparado por Joseph Joffre, jefe de su Estado Mayor general–. Tal como había previsto Schlieffen, los ejércitos franceses I y II penetraron a mediados de agosto, en brigadas compactas y con sus oficiales enguantados de blanco, en Alsacia y Lorena, donde fueron masacrados por los defensores alemanes capitaneados por el príncipe heredero Ruperto de Baviera. Los franceses, conmocionados, retrocedieron tambaleándose; Ruperto pidió permiso para perseguirlos, y Helmut von Moltke, jefe del Estado Mayor, asintió con la esperanza de que sus ejércitos realizaran una doble maniobra envolvente –a pesar de que al actuar así infringía la concepción básica de Schlieffen, consistente en arrollar a los franceses bajando desde el oeste.

En ese momento, los ataques franceses se desplazaron hacia las Ardenas, pero una vez más se toparon con numerosas fuerzas alemanas que les hicieron retroceder. Las tropas alemanas avanzaron también aquí, pero su acción volvió a sacar a los franceses de la trampa que Schlieffen había esperado colocarles. Para entonces, el ala derecha alemana había rematado su despliegue en Bélgica y estaba avanzando. Al principio, el alto mando francés no se dio cuenta de la amenaza creciente de aquel avance para sus posiciones, pero Charles Lanrezac, comandante del V Ejército, actuó por cuenta propia y dio a sus tropas, batidas en las Ardenas, una oportuna orden de retirada. En el lejano flanco izquierdo de la línea aliada, la Fuerza Expedicionaria Inglesa, recién llegada y duramente vapuleada en Mons el 23 de agosto, se retiró igualmente. En ese momento, el ala derecha alemana se hallaba posicionada como para rodear todo el flanco izquierdo de los Aliados, pero Karl von Bülow, comandante de la misma, negó a Alexander von Kluck, comandante del I Ejército, el permiso para desviarse hacia el oeste y envolver a la Fuerza Expedicionaria Británica.

El alto mando francés reconoció por fin el peligro. El «papá» Joffre no fue presa del pánico, sino que reestructuró a la desesperada las fuerzas francesas en su flanco izquierdo. El avance alemán y la retirada de los Aliados, que se desplazaban simultáneamente a una velocidad aproximada de 30 kilómetros diarios, constituyeron el inicio de una carrera hacia París, pero los Aliados tenían la ventaja de replegarse sobre sus depósitos de abastecimiento. Los alemanes, escasos de recursos, no tardaron en hallarse agotados. Además, el alto mando alemán eligió ese momento para retirar dos cuerpos más del ala derecha debido a la amenaza de los rusos para Prusia oriental.

Al llegar a ese punto, el aumento de las bajas, sumado a los errores de cálculo del plan Schlieffen, puso a los comandantes alemanes ante la difícil decisión de qué hacer con la ciudad de París. Como carecían de tropas suficientes para atacarla o aislarla, los alemanes se desplazaron hacia el este el 1 de septiembre con la intención de eludir la capital y liquidar el ejército francés. Pero Joffre había introducido a toda prisa refuerzos en la ciudad, y cuando los datos del reconocimiento aéreo pusieron al descubierto el movimiento alemán hacia el este de París, Joffre atacó. En la batalla del Marne, librada entre el 5 y el 10 de septiembre, participaron más de dos millones de soldados –el choque, quizá, más numeroso sostenido hasta entonces–. Comenzó con un ataque francés que obligó al I Ejército de Kluck a situarse de cara al oeste, en la dirección contraria a la del II Ejército de Bülow, girado casi exactamente hacia el este. Entre ambos contingentes se abrió una brecha que las Fuerzas Expedicionarias Británicas se dispusieron a explotar; si se hubieran movido con prontitud, los Aliados podrían haber destruido el ala derecha alemana.

En realidad, los británicos se desplazaron demasiado despacio, pero los alemanes seguían en graves apuros: su flanco derecho se había fragmentado y no disponía de un centro de acción claro, mientras que su logística se hallaba al borde del colapso –las cabezas de sus líneas ferroviarias se encontraban en el interior de Bélgica– y sus soldados estaban agotados. Según observaba un oficial: «No podemos más. Los hombres caen en las cunetas y yacen allí, simplemente, para darse un respiro... Llega la orden de montar. Cabalgo doblado con la cabeza sobre las crines de mi caballo. Estamos sedientos y hambrientos. Nos vence la indiferencia»1. El coronel Richard Hentsch, representante del Estado Mayor general, enviado para evaluar la situación, reconoció los ingredientes del desastre y ordenó, en nombre de Moltke, una retirada hacia el Aisne. El plan de Schlieffen había fracasado; Francia había sobrevivido.

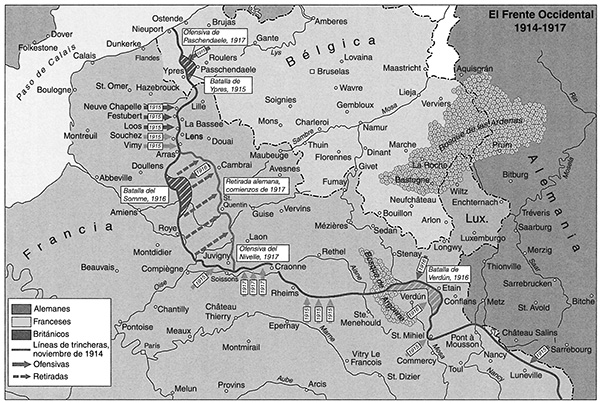

Sin embargo, la persecución lanzada por las fuerzas aliadas fue vacilante. Una vez en el Aisne, el frente se estabilizó, y los ejércitos contendientes intentaron recuperar la capacidad de maniobra flanqueando a sus adversarios. Pero la subsiguiente «carrera hacia el mar» sólo sirvió para extender una línea quebrada de trincheras que se prolongaba en dirección al canal de La Mancha. En octubre, el nuevo jefe del Estado Mayor general alemán, Erich von Falkenheyn, dio órdenes de lanzar una ofensiva en Flandes para expulsar a los Aliados de Amberes y los puertos del Canal. Sin embargo, las reservas alemanas estaba tan vacías que envió a la operación un cuerpo de estudiantes universitarios sin experiencia, que no habían iniciado su entrenamiento hasta el mes de agosto. Los alemanes tomaron Amberes, pero de los 36.000 hombres del cuerpo universitario sólo sobrevivieron indemnes 6.000. Uno de ellos era Adolf Hitler. En noviembre, los ejércitos enfrentados habían quedado trabados en un estrecho abrazo en un frente de 800 kilómetros que corría de Suiza al canal de La Mancha. El resultado de los cuatro meses de lucha había sido una situación de tablas en la que habían muerto cerca de medio millón de soldados franceses, británicos y alemanes. A pesar de un número de bajas horrendo, las líneas de combate sólo iban a experimentar cambios mínimos durante los tres años siguientes.

Victoria alemana en el este

En el este se produjeron batallas igualmente importantes, con unas terribles cifras de bajas, situaciones de punto muerto y el derrumbamiento de los planes trazados antes de la guerra. Schlieffen había aceptado la posibilidad de una pérdida temporal de Prusia oriental mientras los alemanes empeñaban sus tropas en el oeste; pero en 1914 la organización militar de Rusia había mejorado significativamente y logró movilizar y desplegar sus fuerzas con mayor rapidez que la esperada. Dos ejércitos a las órdenes de Pável Rénnenkampf y Alexándr Samsónov asestaron un golpe contra Prusia oriental. Las fuerzas de Rénnenkampf avanzaron desde territorio ruso para atacar Königsberg desde el este, mientras el ejército de Samsónov arremetía desde Polonia y atacaba en el norte. Si los rusos hubieran coordinado esos movimientos, habrían tenido alguna posibilidad de destruir el VIII Ejército alemán. Pero la coordinación fue escasa: los dos comandantes se odiaban mutuamente y los mensajes rusos, no codificados, proporcionaron a los alemanes una visión exacta de sus intenciones.

Rénnenkampf fue el primero en moverse. En Gumbinnen, una pequeña ciudad de Prusia Oriental, sus fuerzas derrotaron a los alemanes el 19-20 de agosto; si hubiese dado continuidad a su victoria inicial, habría puesto a los alemanes en una situación desesperada; de hecho, el comandante alemán en Prusia oriental fue presa del pánico e instó a abandonar toda la provincia. Moltke y el káiser se opusieron, destituyeron al comandante y lo sustituyeron por un general retirado, Paul von Hindenburg, acompañado por Ludendorff como su jefe de Estado Mayor. Antes incluso de que el nuevo equipo llegara a Prusia oriental, el oficial de Estado Mayor presente en el teatro de operaciones, Max von Hoffman, había sentado las bases para la victoria. El espionaje de señales había evidenciado que Rénnenkampf planeaba mantenerse inmóvil, por lo que los alemanes dispusieron de un breve plazo para aislar y destruir a Samsónov, cuyo ejército avanzaba hacia el norte desde Polonia. Hoffman retiró por vía férrea la mayor parte de las fuerzas que se enfrentaban a Rénnenkampf y las concentró, en cambio, en Tannenberg, frente a Samsónov. El 26 de agosto, Samsónov se percató de que su ejército se enfrentaba a un grave problema, pero decidió mantener su posición y luchar, convencido de que Rénnenkampf acudiría con rapidez al rescate. Rénnenkampf, sin embargo, no logró avanzar, y aquel mismo día las acometidas de los alemanes arrollaron los flancos de Samsónov; un ataque ruso, efectuado con cierto éxito en el centro, sólo sirvió para llevar a sus fuerzas todavía más adentro de la red. El 30 de agosto, los alemanes habían destruido el ejército de Samsónov y capturado a 92.000 rusos y 400 cañones. Luego se desplazaron hacia el este y, a mediados de septiembre, el VIII Ejército había expulsado a Rénnenkampf de Prusia oriental y causado, además, considerables bajas a su ejército. Aquellas victorias acreditaron a Lundendorff y Hindenburg como héroes nacionales.

Mapa 12. Tras los movimientos iniciales dictados por el plan Schlieffen y la carrera hacia el mar, el frente occidental se estabilizó en una prolongada situación de tablas, con movimientos mínimos en las posiciones de los bandos opuestos, a pesar de las descomunales batallas en que perdieron la vida o fueron heridos millones de jóvenes.

Dado que la historia del frente oriental fue escrita por los alemanes, la derrota de Rusia en Prusia oriental ha eclipsado en gran medida sus éxitos en otras partes. En realidad, la principal iniciativa rusa de 1914 no estuvo dirigida contra Prusia oriental, sino más bien contra el imperio austrohúngaro en Galitzia. En el sur, los austriacos habían sido los primeros en atacar. Conrad von Hötzendorf, su jefe de Estado Mayor, lanzó tres ejércitos siguiendo líneas de avance divergentes hacia el interior de Polonia, donde no tardaron en encontrarse con problemas. El III Ejército retrocedió hasta su lugar de partida, mientras que los rusos estuvieron a punto de aislar al IV Ejército al cortar durante un tiempo sus líneas de comunicación; y aunque los austriacos consiguieron finalmente abrirse paso combatiendo, se retiraron a su territorio en completo desorden –retirada que prosiguió a través de Galitzia–. A finales de septiembre, los rusos estuvieron a un paso de introducirse en la llanura húngara, lo cual habría provocado el hundimiento de Austria en 1914, pero su avance perdió impulso debido a las dificultades logísticas y al gran número de bajas.

La lucha continuó durante todo el otoño en el frente oriental –cuya longitud era dos veces mayor que la del occidental–, mientras los dos bandos opuestos intentaban salvar los restos del naufragio de sus fallidos planes de guerra. Al poner en juego todas sus reservas de equipo y munición, los rusos plantearon una importante amenaza al imperio austrohúngaro; pero al actuar así hipotecaron su futuro, pues la industria rusa, movilizada de manera incompetente por la extravagante autocracia de Nicolás II, resultó incapaz de reabastecer lo que consumía el ejército en sus operaciones. No obstante, la campaña de otoño fue una competición muy reñida para las Potencias Centrales. Alemania tuvo que reforzar a los austriacos con dieciocho divisiones, y las fuerzas conjuntas de las Potencias Centrales no consiguieron paralizar a sus adversarios hasta el comienzo del invierno, y sólo después de esfuerzos desesperados. Incluso entonces, la hiriente derrota sufrida por los austrohúngaros en otoño de 1914 arrinconó a su ejército como protagonista en el frente oriental para el resto de la guerra. Pero los propios rusos acabaron también completamente debilitados: habían agotado sus ejércitos y, lo que era aún más peligroso, su estructura logística. La decisión otomana de atacar a Rusia en octubre de 1914 con ofensivas en el Cáucaso e incursiones en el mar Negro incrementó la tensión aún más.

1915: el año del fracaso de los Aliados

A finales de 1914, Winston Churchill, primer lord del Almirantazgo británico, redactó para el gobierno de Gran Bretaña un memorial muy perspicaz. En él advertía que la guerra había llegado a un punto muerto en el que ambas partes tenían pocas perspectivas de avanzar: los generales lo intentarían, por supuesto, pero eso sólo serviría para aumentar las enormes bajas sufridas hasta entonces. Según Churchill, la única posibilidad de acabar con aquella situación de empate táctico era recurrir a medios técnicos, pero el desarrollo de tales medios requeriría meses, si no años. Los combates de 1915 fueron un reflejo de las previsiones de Churchill. Para los británicos, el frente occidental supuso el lanzamiento de varios ataques que incrementaron las considerables bajas padecidas por su ejército regular en 1914; pero los voluntarios que se habían presentado masivamente a filas al comenzar las hostilidades no se hallaban ya disponibles, por lo que, en 1915, los franceses tuvieron que soportar el grueso de los combates en el oeste.

La doctrina francesa seguía insistiendo en la moral como el factor más importante de la lucha. En términos generales estaban en lo cierto, pero sus soldados carecían del material técnico, el apoyo artillero y las concepciones tácticas necesarias para irrumpir en las defensas alemanas y atravesarlas. Los franceses lanzaron ataques importantes contra el frente de Champaña tanto en marzo como en mayo, mientras los británicos atacaban más al norte. Ambas ofensivas provocaron unas pérdidas espantosas y, en cualquier caso, los alemanes habían levantado una segunda línea defensiva detrás de los sectores más importantes de su frente. Los comandantes aliados creían que la única vía para dar movimiento a la conducción de la guerra consistía en lanzar bombardeos artilleros que saturaran las defensas enemigas y permitieran a los atacantes cruzar la zona batida. No se daban cuenta de que los bombardeos prolongados servían para alertar a los alemanes, que, en esas circunstancias, tenían tiempo para desplazar sus reservas hacia los sectores amenazados. En Loos, los británicos irrumpieron, de hecho, en las defensas alemanas en septiembre, pero sir John French, comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, había situado sus reservas en una zona demasiado alejada de la retaguardia y los alemanes cerraron la brecha antes de que pudieran llegar refuerzos. Otros ataques franceses sólo sirvieron para aumentar las bajas: en el curso de 1915 murieron o fueron heridos más de un millón de franceses, sin obtener a cambio ningún éxito significativo.

En el este, la situación era todavía más sombría para los Aliados. En vista de la debilidad austriaca, Falkenheyn decidió a comienzos de 1915 que Alemania debía asumir la ofensiva. Su objetivo no era una invasión masiva de Rusia, tal como solicitaban con urgencia Hindenburg y Ludendorff, sino una campaña limitada para dañar al ejército ruso y hacerle retroceder a fin de que no pudiera constituir ya una amenaza estratégica para Austria. A una con esta campaña limitada, los alemanes emprendieron otra acción compleja para minar la moral política y militar rusa (que culminó en la revolución de 1917). Al realizar incursiones mínimas en territorio ruso, los alemanes no amenazaron directamente a la «Madre Rusia»; más bien exacerbaron las dificultades de sus oponentes, forzando al Alto Mando ruso a combatir al final de unas líneas de comunicación largas e inadecuadas.

Los alemanes lanzaron su ofensiva inicial en Galitzia. El 2 de mayo de 1915, el general August von Mackensen atacó posiciones rusas entre Gorlice y Tarnow, tomándolas por sorpresa. En dos semanas, el avance alemán había expulsado a los rusos de Galitzia. Las fuerzas rusas carecían irremediablemente de todo; según observaba un oficial zarista con desesperación: «Al comienzo de la guerra, cuando teníamos cañones, munición y fusiles, vencíamos. Cuando el suministro de municiones y armas comenzó a ceder, aún seguimos luchando con brillantez. Hoy, nuestro ejército, con su artillería y su infantería mudas, se ahoga en su propia sangre». En un mes, los alemanes habían avanzado casi 160 kilómetros y capturado a 400.000 rusos.

En julio, Falkenhayn dio órdenes de que Hindenburg, desde el norte, y Mackensen, desde el sur, expulsaran a las fuerzas rusas de Polonia. Ludendorff sostuvo que un número mayor de refuerzos le permitiría acabar con más rusos, pero Falkenhayn se los negó debido a la situación en otros escenarios del conflicto. En particular deseaba eliminar a Serbia –donde habían fracasado varios intentos austriacos de tomar Belgrado–, mientras que el ataque de los británicos contra los Dardanelos representaba una considerable amenaza para la posición de las Potencias Centrales en los Balcanes y aconsejaba retener un número importante de reservas para el caso de un hundimiento otomano.

Mapa 13. El frente del este fue testigo de un movimiento que superó ampliamente al de las operaciones militares en el oeste. Ante todo, la proporción entre fuerza y espacio era mucho menor –sobre todo porque el frente era dos veces más extenso–, lo cual incrementaba la posibilidad de penetraciones y la consiguiente explotación de la maniobra. Pero dos factores de importancia muy superior fueron la incompetencia del gobierno zarista, que no consiguió movilizar la capacidad industrial de Rusia para los combates de 1915, y la estrategia adoptada por los alemanes –que nunca avanzaron directamente hacia el interior de Rusia, sino que realizaron una campaña de éxito considerable para desestabilizar el régimen zarista desde dentro, mientras llevaban a cabo ataques limitados en la periferia.

El ataque a los Dardanelos constituyó el único golpe maestro estratégico de la guerra. Fue una operación ideada por Churchill: el primer lord sostenía que un ataque con éxito obligaría a Turquía a abandonar la guerra, abriría unas líneas de abastecimiento esenciales para Rusia, induciría a Rumanía y Bulgaria a luchar en el bando de los Aliados, proporcionaría ayuda directa a Serbia y crearía un tercer frente contra el Imperio austrohúngaro. Ninguna de aquellas posibilidades se hizo realidad debido a que, fueran cuales fuesen los méritos estratégicos de la iniciativa, su ejecución operacional y táctica entrañaba dificultades abismales. En primer lugar, a instancias de Churchill y pasando por encima de las objeciones de los almirantes, la Royal Navy intentó introducirse en el mar de Mármara cruzando entre los fuertes que protegían los Dardanelos, en la esperanza de que, tras abrirse paso, los anticuados buques de guerra de los Aliados pudiesen atacar Constantinopla y provocar el hundimiento de Turquía. Pero la tenaz resistencia de las baterías turcas de tierra se sumó a las minas para frustrar el intento. Entonces, el ministerio de la Guerra accedió a apoyar el ataque con fuerzas terrestres –la 29ª División Regular y tropas imperiales destacadas en Egipto– a las órdenes de sir Ian Hamilton; sin embargo, la planificación fue poco sistemática y las fuerzas de desembarco destinadas a Gallípoli no recibieron entrenamiento en guerra anfibia. Además, no se había dado respuesta a las preguntas más sencillas: ¿había agua en el terreno?, ¿había carreteras?, ¿qué tipo de combate podía producirse?, ¿cuáles eran los puntos fuertes y débiles de las defensas turcas?

La campaña comenzó el 25 de abril de 1915, cuando las fuerzas aliadas empezaron a luchar en tierra sobre la península de Gallípoli. En el cabo de la península, las ametralladoras turcas masacraron a las tropas británicas que atacaban desde el barco de vapor River Clyde. Los soldados británicos lograron desembarcar en la costa misma sin encontrar resistencia enemiga, pero los comandantes de campo no tenían idea de qué hacer y no mostraron ninguna iniciativa. Sus tropas consiguieron instalar una cabeza de puente, pero no lograron tomar las cotas altas. En puntos más adelantados de la costa, los soldados del cuerpo Anzac (de Australia y Nueva Zelanda) desembarcaron por error en una zona denominada posteriormente Cueva de Anzac. No se enfrentaron a ningún turco, pero los Anzac avanzaron demasiado despacio hacia las alturas que dominaban el terreno. Antes de que hubiesen alcanzado la cresta llegó allí un desconocido coronel turco, Mustafá Kemal, quien se percató de inmediato de la importancia crítica de la posición y envió a toda prisa refuerzos a las cumbres. Según observó Churchill en su historia de la guerra, «hubo un cúmulo de terribles suposiciones»2.

El desembarco concluyó en un mortífero callejón sin salida en el que la potencia letal de las armas modernas impedía a ambos bandos salir del punto muerto. Los turcos retenían las cotas altas; las tropas imperiales, la costa; y ninguno podía obligar al otro a abandonar sus posiciones defensivas. En agosto, los británicos aumentaron el envite. Tras recibir refuerzos, el Estado Mayor de Hamilton planeó lanzar desde la Cueva de Anzac un imposible ataque nocturno contra las colinas en el cual las tropas australianas y neozelandesas sufrieron un gran número de bajas; mientras tanto, en la bahía de Suvla, nuevas divisiones a las órdenes del general Stopford, que no había capitaneado tropas desde 1882, desembarcaron con éxito, pero, acto seguido, se instalaron en medio de una completa desorganización, a la espera de los turcos. Stopford no había sido informado de que sus objetivos eran los cerros que se alzaban a 6,5 kilómetros al este de Suvla, y cuando avanzó, al cabo de tres días, los turcos se hallaban ya preparados. Aquellos fracasos sellaron el destino de la campaña de Gallípoli y los británicos se retiraron durante el invierno. En la zona había luchado casi medio millón de soldados aliados, de los que fueron bajas aproximadamente la mitad. Como consecuencia del fracaso, Bulgaria se unió a las Potencias Centrales y, junto con las tropas alemanas y austriacas, eliminó a Serbia al concluir el año. Las Potencias Centrales impusieron así su pleno control sobre los Balcanes.

Sin embargo, en 1915 se abrió otro frente significativo. La expedición contra Gallípoli, junto con sus propios errores de cálculo, indujo a los dirigentes italianos a creer que la guerra estaba a punto de concluir y que los Aliados iban a ganar. Así pues, en mayo de 1915 entraron en guerra contra Austria. Los italianos se enfrentaban al problema de destruir las posiciones austriacas en los Alpes –problema que ningún ejército de la Primera Guerra Mundial habría podido resolver–, pero sólo consiguieron coaccionar a un gran número de campesinos y lanzar a los miembros más pobres de la sociedad italiana a una serie interminable de ofensivas contra las posiciones austriacas a lo largo del río Isonzo. Aquellas acometidas pusieron de relieve, tanto como cualquier otra, las insuficiencias de las organizaciones militares europeas. En noviembre de 1918, los italianos habían sufrido más de 500.000 bajas, con el único resultado de fijar en el terreno durante tres años un número considerable de fuerzas austrohúngaras que, de lo contrario, habrían podido servir en el frente oriental.

1916: la guerra mortífera

A finales de 1915, Falkenhayn presentó al káiser un informe estratégico. Según decía en él, el Reich se enfrentaba a una imponente lucha de desgaste contra adversarios con mayores recursos materiales y humanos; tras haber inspeccionado las distintas zonas de guerra, sostenía que no había la menor posibilidad de obtener una victoria decisiva en ninguna parte. Gran Bretaña seguía siendo claramente el máximo adversario del Reich, pero Alemania carecía de medios para atacarla directamente; los franceses, sin embargo, eran la espada británica en el continente. Falkenhayn proponía, por tanto, una guerra de desgaste para quebrar la moral francesa tomando como blanco la ciudad fortaleza de Verdún. El Estado Mayor general puso en marcha planes para la batalla, pero Falkenhayn no informó al comandante local, el príncipe heredero alemán, de que el asalto a Verdún debía conducir únicamente a una acción de desgaste. Además, en su condición de jefe del Estado Mayor, Falkenhayn controlaba las reservas, y al ordenar que el ataque se lanzara descendiendo por la orilla derecha del Mosa, impidió que las fuerzas del príncipe heredero capturasen Verdún por sorpresa.

Falkenhayn creía que utilizando la artillería más de lo que nunca se había hecho, los alemanes podrían conseguir unas importantes ventajas iniciales con un coste mínimo y, luego, aniquilar todos los contraataques franceses; también suponía equivocadamente que sus fuerzas serían capaces de mantener su superioridad artillera. De todos modos, el ataque inicial estuvo cerca del éxito. Los comandantes franceses habían descuidado aquel sector desde hacía tiempo y no reaccionaron hasta el último momento ante las advertencias del espionaje, que hablaban de una importante ofensiva alemana. El 21 de febrero de 1916, cuatro días después del huracanado bombardeo inicial, los alemanes se apoderaron con pocas pérdidas de Douaumont, una de las defensas del perímetro exterior, y por un momento pareció que podrían obligar a los franceses a salir de Verdún. Pero los alemanes sufrieron más bajas de lo esperado, las reservas no consiguieron llegar a tiempo debido a las medidas cautelosas de Falkenhayn, y los defensores franceses de la orilla izquierda del Mosa causaron pérdidas crecientes entre las tropas alemanas que avanzaban. No obstante, en agosto de 1914, los franceses hicieron exactamente lo que los alemanes deseaban y decidieron defender Verdún a toda costa. El día siguiente a la caída de Douaumont, hicieron intervenir, además, a su mejor general, Philippe Pétain.

Al comenzar la guerra, Pétain era un coronel con escasas perspectivas de promoción, pues abogaba por el poder de la guerra defensiva en la época moderna y se había convertido en un especialista en algo que la mayoría de los oficiales franceses consideraba un arte arcano. Sin embargo, a partir de agosto de 1914, el ascenso de Pétain había sido meteórico. Al llegar a Verdún había encontrado una situación de caos total, pero al ver que los alemanes sólo habían atacado la orilla derecha comentó con acidez: «[Esos caballeros] no conocen su oficio»3. Pétain reforzó la artillería en la orilla izquierda, restableció una moral que estaba por los suelos y realizó una defensa eficaz de Verdún desde su lecho de enfermo, mientras se recuperaba de una neumonía.

La batalla desembocó en una gigantesca matanza en la que la artillería era el carnicero, y la infantería el ganado. Un capitán francés comunicaba tras haber servido en Le Mort Homme (un terreno elevado al oeste de Verdún) en abril de 1916:

He regresado de la prueba más dura que he visto jamás... después de cuatro días y cuatro noches –noventa y seis horas–, con las dos últimas jornadas empapado en un lodo helador bajo un terrible cañoneo, sin más refugio que la estrechez de la trinchera, que parecía incluso demasiado amplia. Los boches, como es natural, no atacaban: habría sido demasiado estúpido. Era mucho más conveniente practicar un estupendo ejercicio de tiro sobre nosotros... con el siguiente resultado: llegué allí con 175 hombres y volví con treinta y cuatro, varios de ellos medio locos. Un pelotón de cazadores ocupa nuestro lugar. Son el plato siguiente; no tardará en servirse otro, pues el apetito del ogro es insaciable.

Un teniente escribió:

Primero llegaban unas compañías reducidas a un esqueleto y dirigidas de vez en cuando por un oficial herido apoyado en un palo. Todos marchaban, o, más bien, avanzaban a pasos cortos, zigzagueando como borrachos... Parecía que aquellos rostros mudos gritaran algo terrible, el increíble horror de su martirio. Dos reservistas voluntarios que observaban nuestro regreso lloraban en silencio4.

El 1 de abril, las pérdidas alemanas llegaron a tal nivel que el príncipe heredero recomendó a Falkenhayn poner fin a la batalla; sin embargo, el jefe del Estado Mayor, engañado por unos optimistas informes de los servicios de inteligencia que hablaban de un gran número de pérdidas francesas, ordenó realizar un último intento de capturar la ciudad. El 7 de junio, los alemanes tomaron el fuerte de Vaux –después de que una desesperada resistencia de su guarnición de 100 hombres hubiera causado casi 3.000 bajas entre los atacantes– y parecían hallarse a punto de irrumpir en Verdún. En ese momento, el éxito ruso contra los austriacos (véase página 299) y la ofensiva británica del Somme obligaron a Falkenhayn a retirarse y enviar a toda prisa refuerzos a otros frentes, pero la batalla no concluyó. Cuando los alemanes se hallaban a sólo 9,5 kilómetros de Verdún, los franceses contraatacaron. Utilizando tácticas ideadas por el capitán André Laffargue que hacían hincapié en el uso de pequeñas unidades y una dirección descentralizada, las fuerzas francesas, capitaneadas por el general Robert Nivelle, recuperaron Douaumont y Vaux e hicieron retroceder a los alemanes casi hasta sus posiciones iniciales. Verdún había costado a los dos bandos más de 400.0000 muertos y 800.000 heridos –repartidos más o menos por igual entre los adversarios.

El Somme

Mientras concluía el ataque alemán contra Verdún, el ejército británico efectuaba su presentación como actor importante en el frente occidental. En una conferencia celebrada en diciembre de 1915, los dirigentes de los Aliados habían elegido el Somme para su principal iniciativa de 1916, pero Verdún limitó la implicación de los franceses. Ahora, sir Douglas Haig, nuevo comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, se enfrentaba a dos problemas principales: por un lado, las defensas alemanas, con sus profundos refugios y su maraña de alambre espinoso, constituían un grave impedimento para cualquier ataque; por otro, los soldados británicos que se habían presentado voluntarios en 1914 y 1915 seguían siendo unos aficionados en asuntos de guerra, a pesar de sentirse llenos de entusiasmo. Uno de los principales subordinados de Haig, sir Henry Rawlinson, sostenía que, vista la debilidad táctica de los británicos, la Fuerza Expedicionaria Británica debería plantearse sus operaciones en el frente occidental como un asedio gigantesco: mediante el lanzamiento de sucesivos ataques diferenciados y reducidos, las tropas de Gran Bretaña adquirirían experiencia mientras utilizaban la potencia industrial de la nación, ahora plenamente movilizada, para batir a los alemanes. Pero Haig no iba a conseguir ninguno de esos dos objetivos; lo que hizo, en cambio, fue optar por un gran bombardeo artillero seguido por un ataque masivo y estrechamente controlado de la infantería, que avanzó al paso contra las arruinadas posiciones alemanas.

Los preparativos de la artillería británica duraron una semana; 1.437 piezas artilleras dispararon millón y medio de proyectiles sobre las posiciones alemanas. Luego, el 1 de junio, tras haber alcanzado su punto álgido, el cañoneo cesó; a lo largo de un frente de 29 kilómetros, catorce divisiones británicas avanzaron por oleadas. Sin embargo, el bombardeo no había conseguido lo esperado por Haig: una gran parte de las alambradas se habían mantenido intactas y la infantería alemana salió sin demora de sus refugios y masacró a los atacantes en un día despejado y luminoso. Un observador alemán informaba:

En cuanto los hombres se hallaron en posición, se vio cómo una serie de líneas extensas de infantería avanzaban desde las trincheras británicas... Cuando la línea británica que marchaba en cabeza se hallaba a cien metros, el tableteo de las ametralladoras y los fusiles estalló a lo largo de todo el frente... Algunos disparaban rodilla en tierra para obtener un blanco mejor sobre aquel suelo accidentado, mientras que otros, en el enardecimiento del momento, se pusieron de pie sin mirar por su propia seguridad, a fin de disparar contra la multitud de hombres que tenían enfrente. Unos cohetes rojos ascendieron al cielo azul como señal para la artillería, y de inmediato una masa de proyectiles de las baterías alemanas de retaguardia rasgaron el aire y estallaron entre las líneas que avanzaban. Secciones enteras parecían derrumbarse, y las formaciones que cerraban la marcha... se desmoronaban bajo aquella granizada de proyectiles... Los gemidos y los lamentos de los heridos, los gritos de socorro y los últimos alaridos de la muerte se mezclaban con todo aquello... Las extensas líneas de la infantería británica se rompieron como olas contra un acantilado, para acabar retrocediendo5.

El 1 de julio salieron de las trincheras unos 120.000 soldados de infantería; hubo 19.240 muertos, 35.493 heridos, 2.152 desaparecidos y 585 prisioneros. Las bajas ascendieron a cerca del 50 por 100 de los atacantes –y, sin embargo, los británicos sólo llegaron a la primera línea de las trincheras enemigas en unos pocos lugares.

Resulta muy comprensible, aunque sea un error, que la historiografía británica haya dirigido su principal atención a la tragedia del primer día e ignorado el resto de la batalla. Los británicos no repitieron sus errores y se concentraron en lanzar unos ataques más limitados que pusieron de relieve su superioridad artillera. Por otro lado, los alemanes lucharon de acuerdo con las demandas de Falkenhayn, que exigía no ceder ni un metro cuadrado de territorio francés, contraatacar en todos los puntos donde los británicos hubieran obtenido una ventaja y dominar el frente de avance del campo de batalla. En consecuencia, la infantería alemana estuvo constantemente expuesta a todo el peso del fuego artillero británico, mientras que sus contraataques incrementaban un número de víctimas que ascendía en espiral. A partir del 2 de julio, los británicos les infligieron una proporción de bajas cercana a las sufridas por ellos, y en algunos casos alcanzaron éxitos aún mayores. El 14 de julio, un ataque lanzado al amanecer por 22.000 hombres del I Ejército de Rawlinson abrió una brecha de 550 metros en las defensas alemanas; lo único que impidió que irrumpieran en ella fue la incapacidad de sus reservas para desplazarse con rapidez.

Dada la superioridad de los Aliados en hombres y material, aquellos niveles de desgaste constituían una grave sangría para la situación alemana en general. La Materialschlacht –la lucha de recursos–, característica tanto del Somme como de Verdún, empujó al ejército alemán hacia la derrota de manera lenta pero constante. A finales de agosto, sometido a una intensa presión política provocada por los fracasos militares, el káiser destituyó a Falkenhayn y lo reemplazó por Hindenburg y Ludendorff, colocando claramente al segundo en posición dominante. Los historiadores han puesto correctamente de relieve que las defectuosas medidas industriales y políticas que Ludendorff impondría al Reich contribuyeron significativamente al colapso final, pero han pasado por alto que recompuso la doctrina de combate del ejército alemán. En efecto, los alemanes inventaron el combate moderno, y ese invento prolongó la guerra hasta 1918. Al asumir el mando, Ludendorff reconoció que las tropas alemanas estaban sufriendo una terrible paliza en el Somme. A diferencia de la mayoría de los demás comandantes de la Primera Guerra Mundial, acudió al frente para conocer de primera mano qué ocurría realmente. Según observó en sus memorias, «era mi deber adaptarme a las [condiciones reales]», y en su recorrido para recabar datos exigió que los soldados y los oficiales de Estado Mayor hablaran con franqueza y no se limitaran a «transmitir órdenes»6. Lo que llegó a saber confirmó sus peores temores; el planteamiento táctico del ejército estaba causando un máximo de bajas entre los alemanes.

Ludendorff expuso el problema a un grupo de oficiales expertos del Estado Mayor general con experiencia reciente en combate. Aquel grupo formuló una nueva doctrina recogida en el manual Conducción de la guerra defensiva, concluido en otoño de 1916. Los cambios llegaron demasiado tarde para influir en la batalla del Somme, pero la nueva doctrina transformó la manera de luchar de los alemanes en 1917 y 1918. En vez de acumular masivamente la infantería en las líneas del frente, las posiciones de vanguardia estarían cubiertas únicamente por un delgado despliegue de servidores de ametralladoras. Luego, una serie de puntos fuertes que se adensaban según se avanzaba hacia el interior del sistema infligiría al atacante pérdidas mayores. Entretanto, el grueso de la infantería se mantendría fuera del alcance de la artillería enemiga para lanzar contraataques locales y generales contra cualquier penetración. Sobre todo, la nueva doctrina delegaba la autoridad sobre las decisiones tácticas a los eslabones inferiores de la cadena de mando. A partir de ese momento, los tenientes y capitanes que se hallasen en el campo de batalla tomarían las decisiones críticas respecto a si debían retirarse, resistir o contraatacar.

Mientras, en el este, las cosas habían ido relativamente bien para la Potencias Centrales. Tras los éxitos de 1915, Falkenhayn no vio motivos para seguir golpeando a los rusos hasta el interior de su país. Sin embargo, su desprecio hacia los austriacos provocó una peligrosa situación. A comienzos de 1916, Conrad propuso que las Potencias Centrales expulsaran a los italianos de la guerra; Falkenhayn rechazó la propuesta, pero los austriacos, sin decírselo a los alemanes, siguieron adelante en cualquier caso y trasvasaron sus mejores tropas del frente del este para atacar a los italianos justo antes de que los rusos, respondiendo a los llamamientos desesperados de los franceses, lanzaran una importante ofensiva.

Bajo unos nuevos dirigentes, el Ministerio de la Guerra del zar había movilizado por fin la industria rusa, y equipos y suministros habían comenzado a fluir hacia el frente. En ese momento, tras varias operaciones afortunadas contra los turcos en el Cáucaso, la STAVKA –el alto mando ruso– decidió lanzar una serie de ofensivas limitadas iniciadas por el ejército del general Alexéi Brusílov en el sur, que establecerían el marco para unas ofensivas de mayor envergadura contra los alemanes en el norte. El propio Brusílov era claramente superior a los demás generales zaristas. Planificó el ataque con gran detalle e instó a sus subordinados a realizar preparativos minuciosos; éstos, a su vez, estaban muy familiarizados con las defensas austriacas, debilitadas por la decisión de Conrad de retirar tropas para lanzar un ataque contra Italia.

El 4 de junio de 1916 comenzó la ofensiva de Brusílov, y los austriacos se vinieron abajo. En dos semanas, los rusos habían hecho 200.000 prisioneros y avanzado más de 650 kilómetros; Austria parecía hallarse de nuevo al borde de la derrota. Falkenhayn sólo consiguió reunir refuerzos suficientes para sostener a su renqueante aliado cerrando el frente de Verdún, aunque, en realidad, los posteriores ataques lanzados por los comandantes del zar demostraron la misma falta de preparación que había caracterizado otras operaciones rusas anteriores. No obstante, el éxito de Brusílov convenció a los rumanos de que el Imperio austrohúngaro se estaba hundiendo, y en agosto declararon precipitadamente la guerra a las Potencias Centrales. Para entonces, Alemania y Austria contaban con fuerzas suficientes para aplastar a Rumanía y controlar sus valiosos recursos: trigo y petróleo. Así, el único resultado estratégico de la entrada de Rumanía en la guerra se redujo a extender la longitud del frente que debía defender un ejército ruso agotado.

El año 1916 no había aportado el éxito a ninguno de los participantes. Verdún había dañado gravemente a los franceses; los británicos no habían logrado obtener triunfos significativos en el Somme; los rusos se hallaban al borde de una revolución. En el otro bando, Austria había sufrido nuevas derrotas, y los alemanes habían experimentado un grado de desgaste que no podían permitirse. Como boxeadores sonados, los adversarios entraron en 1917 en estado de agotamiento; pero nadie podía discernir el final de aquella interminable matanza.

1917: el año más negro

Al acabar 1916, los franceses sustituyeron a Joffre, cuya falta de éxito había destruido su prestigio, por Robert Nivelle. Nivelle se había ganado fama de innovador, especialmente en Verdún, donde su éxito en la recuperación del terreno perdido en las primeras fases de aquella batalla le había otorgado gran reputación. Ahora que se hallaba al frente del ejército, Nivelle se dispuso a cambiar su doctrina de combate a comienzos de 1917 basándose en un opúsculo táctico escrito por André Laffarge (que había ejercido también una profunda influencia en los alemanes). El objetivo del planteamiento de Laffarge era el desarrollo de maniobras tácticas descentralizadas que permitieran a las tropas irrumpir en las fuertes defensas de las trincheras del frente contrario y atravesarlas, y los éxitos obtenidos en Verdún daban a entender que se hallaba en el buen camino. Nivelle propuso lanzar una gran acometida ofensiva en la primavera de 1917 sirviéndose de aquella nueva doctrina táctica para atravesar las líneas alemanas en la base del gran saliente formado por las posiciones enemigas en Francia.

Sin embargo, todos aquellos supuestos resultaron incorrectos, pues a mediados de invierno Ludendorff dio órdenes de retirarse de una gran parte del saliente. Aquella decisión se explicaba por varias razones. Aunque algunos consideraron un signo de debilidad el abandono del territorio francés, la reducción del frente proporcionó a los alemanes una importante cifra adicional de soldados y les permitió organizar sus nuevas defensas con gran cuidado, sirviéndose del terreno para apoyar sus nuevas concepciones doctrinales. Los alemanes acabaron creando un desierto en las zonas abandonadas, dando con gran acierto a su retirada la denominación en clave de «Alberich», por el nombre del despiadado enano de las sagas de los Nibelungos. La retirada de Ludendorff despojó a la ofensiva de Nivelle de su lógica operacional. Además, el nuevo sistema alemán de defensa en profundidad debilitó las innovaciones tácticas ofensivas emprendidas por los franceses.

En cualquier caso, el ejército francés de 1917 era un instrumento frágil. Los interminables ataques y la sangría sufrida habían agotado a las tropas francesas y a la nación. Además, el ejército francés había cuidado a sus soldados a lo largo de la guerra de forma abominable: sus servicios médicos eran un escándalo, los generales habían derrochado las vidas de sus hombres, la alimentación constituía una farsa, y los permisos concedidos eran completamente inadecuados. Nivelle, dándose tal vez cuenta de estas debilidades, prometió que la siguiente ofensiva acabaría con el ejército alemán. Pero no lo hizo. Es cierto que los franceses no tuvieron grandes dificultades en atravesar las primeras posiciones del frente, pero, según había pretendido Ludendorff, cuanto más profundizaban en su avance, más numerosas eran sus bajas. Al final de la segunda jornada, 120.000 soldados franceses yacían muertos o heridos, y escaseaban las pruebas de que los supervivientes tuvieran alguna posibilidad de atravesar las defensas alemanas. Para completar el desastre, Nivelle se negó a detener la ofensiva después de su fracaso; al igual que su predecesor, siguió adelante con la matanza.

Las tropas respondieron amotinándose. Al principio, unos pocos regimientos se negaron a atacar; pero el desorden no tardó en propagarse por todo el ejército, y en una semana un gran número de regimientos se hallaba en actitud desafiante. La mayor parte de los amotinados deseaba, simplemente, un trato decente –en algunos casos, los soldados que participaban en el motín siguieron guarneciendo las trincheras del frente–, pero también estallaron desórdenes en zonas de la retaguardia, y en varios casos soldados borrachos atacaron a oficiales de Estado Mayor, mientras otros propinaban palizas a los miembros del servicio médico. En París, los derrotistas hicieron oír su voz en demanda de paz.

Francia temblaba al borde del colapso. Los políticos franceses, desesperados, acudieron a Georges Clemenceau, el único político lo suficientemente firme como para no dejarse engañar por la crisis. Clemenceau, a su vez, nombró a Pétain para que recompusiera el ejército. Luego, impuso orden en París mientras Pétain disciplinaba el ejército. Al final se fusiló a veintitrés amotinados y se hizo marchar a otros 250 a tierra de nadie, donde fueron aniquilados por la artillería. Pero, junto con estas medidas, Pétain giró visita a casi todas las divisiones para escuchar quejas y puso en práctica una reforma concienzuda de la atención médica, las medidas de permisos y otras causas de agravio. Sobre todo dejó claro que economizaría las vidas de sus soldados. No obstante, el ejército francés siguió siendo incapaz de llevar a cabo operaciones militares importantes durante el resto del año 1917. Por tanto, al haber estallado la revolución en Rusia y mientras los norteamericanos se hallaban sólo en los inicios de su movilización, el peso de la lucha recayó sobre la Fuerza Expedicionaria Británica.

Pocos datos históricos dan a entender que Haig extrajo alguna lección de los fallos de 1916. El Alto Mando británico había encomendado el desarrollo de la táctica a los diversos ejércitos que servían a sus órdenes en el frente occidental. En consecuencia, no se había realizado ningún intento coherente de introducir nuevos planteamientos, como en el ejército alemán. En vez de ello, cada uno de los ejércitos británicos abordó el problema de la innovación táctica según su estilo peculiar; en algunos casos, en particular en los de los ejércitos de Rawlinson y Plumer, las medidas adoptadas fueron realistas e innovadoras e hicieron hincapié en una preparación cuidadosa, en la sorpresa y el engaño y en la considerable fortaleza artillera del ejército británico. Un ataque lanzado por las tropas de Plumer tomó la cresta de Messines en junio de 1917 gracias a una cuidadosa planificación operacional que coordinó con eficacia los ataques de la artillería y la infantería y destruyó las posiciones alemanas, causando sólo pérdidas ligeras entre los atacantes. Este éxito da a entender cuánto podrían haber logrado los británicos en 1917. Sin embargo, aquel planteamiento no habría tenido como resultado una penetración brillante en el frente occidental, que era lo deseado por Haig. De ahí que prefiriera las propuestas atrevidas y poco realistas de Hubert Gough, su colega del cuerpo de caballería.

Flandes había interesado a Haig desde sus primeros días en el mando como el lugar para una posible ofensiva, pero en 1916 los franceses empujaron a los británicos a la ofensiva del Somme; en 1917, Haig pudo elegir, sin embargo, el terreno y escogió Flandes. Aquella elección estaba respaldada por una sólida lógica estratégica, pues las bases de submarinos alemanes en la Bélgica ocupada constituían una amenaza para los barcos aliados; no obstante, los planes de Haig, como los de 1916, se situaban en un mundo ensoñado de guerras napoleónicas –esperaba que la artillería machacara las fuerzas del frente alemán hasta someterlas; luego, la infantería abriría una vía de penetración para la caballería, que emprendería una vigorosa persecución del enemigo batido.

Flandes había sido una gran zona pantanosa primigenia hasta que, en la Edad Media, sus habitantes excavaron un complejo laberinto de canales de drenaje. El mes de agosto descarga cada año abundantes precipitaciones sobre la región; sin embargo, ésos fueron el momento y la zona precisos elegidos por Haig para su gran ofensiva. El 15 de julio de 1917 comenzó el fuego artillero británico, que continuó durante los dieciséis días siguientes y destruyó por completo el sistema de drenaje. El 31 de julio, la infantería salió de las trincheras en Passchendaele, cerca de Ypres, y al día siguiente comenzaron las lluvias. El bombardeo y la lluvia no tardaron en transformar el paisaje rural en una ciénaga de barro pegajoso. Además, los proyectiles cayeron con máxima violencia sobre las avanzadas alemanas y dejaron intactas en gran medida las principales posiciones defensivas de la retaguardia, de modo que los primeros ataques británicos conquistaron una porción mínima de terreno. Haig, no obstante, reafirmado por su optimista Estado Mayor, informó a Londres de que todo iba bien. El jefe de sus servicios de inteligencia, el general Charteris, y el de su Estado Mayor, Launcelot Kiggell, fueron instrumentos especialmente conscientes de aquellos engaños; cuando concluyó la batalla y Kiggell se disponía a regresar a Londres, visitó la línea del frente por primera vez. Su lastimero comentario –«Dios mío, Dios mío, ¿realmente hemos mandado a los hombres a luchar en este terreno?»– lo dice todo sobre la dirección de la Fuerza Expedicionaria Británica.

Como había ocurrido en el Somme, Passchendaele se convirtió en otra atroz batalla de desgaste. El 13 de septiembre, el ejército de sir Herbert Plumer atacó en un frente de 3.600 metros disparando 3.500.000 proyectiles como medida previa al ataque. Pero una gran parte de la infantería alemana aguardaba fuera del alcance de la artillería, y sus bajas se redujeron significativamente por comparación con las sufridas en el Somme. No obstante, Passchendaele fue una terrible experiencia para todos los participantes. Un oficial australiano observó después de realizar una patrulla de reconocimiento:

La colina estaba cubierta de muertos, suyos y nuestros. Caminé hasta un búnker y descubrí que no era más que una masa de cadáveres, por lo que pasé con cuidado hasta el siguiente. Allí encontré a unos cincuenta hombres vivos, del regimiento de Manchester. Nunca he visto a tantos hombres tan destrozados o tan desmoralizados. Se apiñaban justo detrás del búnker en un estadio final de agotamiento y miedo. Los teutones habían estado disparando contra ellos todos los días, y aquella jornada habían dado cuenta de cincuenta y siete –los muertos y moribundos yacían en montones–. Los heridos eran numerosos, carecían de atención médica y estaban tan débiles que gemían; algunos llevaban ya allí cuatro días7.

Cuando Haig suspendió, por fin, la ofensiva de Passchendaele a finales de octubre, las bajas británicas se acercaban a 300.000; incluidas las francesas y las del Imperio británico, los Aliados habían perdido más de 400.000 hombres; los alemanes, 270.000. Aunque es posible alegar que los alemanes podían soportar sus bajas todavía menos, semejante razonamiento no excusa apenas la falta de imaginación de unos líderes que enviaron a la muerte a tantos soldados en tales condiciones.

En noviembre de 1917, los británicos demostraron que existía una alternativa al enfoque de Haig. Los tanques habían hecho su primera aparición en el Somme, pero, como todas las armas nuevas, adolecían de problemas de crecimiento. Sin embargo, cuando la batalla de Flandes se estancó, el general Ellis, comandante del cuerpo de tanques, dio a entender que una incursión de carros de combate contra las posiciones alemanas alejadas de Flandes podría obtener algún éxito. Sometido a presiones políticas por parte de Lloyd George por el elevado número de bajas sufridas en Flandes, Haig accedió. El 20 de noviembre, tras un breve cañoneo preliminar, los tanques británicos atacaron posiciones alemanas frente a Cambrai. Los defensores no disponían de reservas, y las divisiones defensivas eran de «Clase B», las más débiles del ejército alemán. La posición se derrumbó; en un día, y con un coste de menos de 5.000 bajas, los tanques británicos y la infantería de apoyo conquistaron más territorio que el ganado en tres meses por la ofensiva de Passchendaele. Pero no había reservas a mano, y los esfuerzos para preparar las defensas resultaron inadecuados. Aquella misma semana, un mortífero contraataque alemán golpeó las posiciones británicas en torno a Cambrai utilizando por primera vez una nueva doctrina ofensiva formulada por Ludendorf y sus planificadores e hizo retroceder a los británicos más allá de sus líneas de partida. Haig y Ludendorff concluyeron que el tanque era un arma fallida.

Mientras en el oeste proseguían las batallas demoledoras, en Rusia se producían acontecimientos trascendentales. En febrero de 1917, el gobierno zarista se derrumbó; en cuestión de días desparecieron todos los vestigios del régimen y, en su lugar, un batiburrillo de partidos políticos mal preparados instauró una república provisional. Para aumentar la confusión, los alemanes permitieron al proscrito dirigente revolucionario Vladímir Ílich Lenin cruzar su territorio en un vagón de tren sellado procedente de Suiza para que pudiera regresar a Rusia. A lo largo de 1917 y 1918 proporcionaron abundantes cantidades de dinero a él y a su partido para que pudieran realizar una campaña de subversión contra lo que quedaba del esfuerzo de guerra ruso, pues Lenin era el único político de Rusia que instaba a poner fin a la guerra de inmediato. Lenin difundió la consigna socialista de «paz y pan», postura que reflejaba tanto las necesidades de sus tesoreros alemanes como sus propios instintos. Con su propaganda bien financiada, los bolcheviques socavaron la república provisional e influyeron de manera significativa en la moral del ejército, al tiempo que una ofensiva mal preparada exacerbaba en julio el hundimiento de la disciplina en las unidades rusas. Aquel mes fue testigo del fracaso de un golpe de Estado en San Petersburgo, pero cuatro meses más tarde un derrumbamiento general del ejército y del gobierno civil permitió a Lenin hacerse con el poder.

Destruida la disciplina y la resistencia del ejército ruso, el nuevo régimen, enfrentado en ese momento a las exigencias alemanas y austriacas, sólo pudo marchar por la senda de una cobarde sumisión. Las negociaciones iniciales fracasaron, pero un rápido avance alemán no tardó en convencer a Lenin de que la retórica revolucionaria no podía detener el poder militar. En marzo de 1918, con los alemanes a sólo 160 kilómetros de la capital, los bolcheviques acordaron la paz en Brest-Litovsk y entregaron los Estados bálticos, Polonia, Finlandia y una gran parte de Ucrania. Pero las ambiciones alemanas eran casi ilimitadas; en vez de trasladar tropas al oeste, Ludendorff dejó una parte considerable en el este para apoderarse de nuevos territorios. A comienzos de mayo, los alemanes habían ocupado el resto de Ucrania, Crimea y Finlandia, y Ludendorff soñaba con un imperio teutón que llegara hasta los Urales. El tratado de Brest y sus repercusiones pusieron de relieve la magnitud de las ambiciones territoriales de Alemania e hicieron que sus ulteriores protestas por la injusticia del acuerdo de Versalles sonaran a hueco.

Mientras Rusia se hundía, los alemanes proporcionaron a los austriacos un pequeño grupo de divisiones de élite para lanzar un nuevo ataque contra Italia. El 24 de octubre de 1917, una ofensiva austroalemana destruyó a un ejército italiano que se hallaba ya en una forma desesperada: los continuos fracasos militares, el trato atroz dado a los soldados y el derrumbamiento de la moral nacional habían creado una situación propicia para el desastre. La línea del frente se vino abajo en un solo día en Caporetto, en el valle del Isonzo, y el avance de austriacos y alemanes salvó en algunas zonas la distancia inaudita –al menos en Occidente– de 16 kilometros. Un oficial alemán (Erwin Romel), con una compañía reforzada, apresó a unos 10.000 italianos en el curso de una jornada. Durante un tiempo pareció que Italia tendría que solicitar la paz, pero los alemanes fueron incapaces de mantener un esfuerzo prolongado en el teatro de operaciones, mientras que Austria sola era lo bastante fuerte como para sacar a Italia de la guerra. Con una considerable ayuda de las fuerzas inglesas y francesas, los italianos detuvieron el avance enemigo a orillas del Piave. Pero el descalabro de Caporetto fue un signo más de la situación desesperada en que se hallaba en ese momento la causa de los Aliados.

1918: el año decisivo

En otoño de 1917, los especialistas tácticos de Ludendorff habían formulado una nueva doctrina ofensiva –un «ataque en profundidad» análogo a su afortunada «defensa en profundidad»– y a lo largo del invierno siguiente los alemanes reorganizaron y volvieron a adiestrar intensamente a un pequeño grupo de divisiones de elite de acuerdo con aquellas nuevas tácticas. Cuarenta «divisiones de asalto», aproximadamente, recibieron equipo nuevo, los mejores suboficiales y oficiales y una sólida dosis de formación en las nuevas concepciones. Resulta significativo que toda clase de oficiales, incluidos los comandantes de división, pasaran por las academias de formación para impartir unos conocimientos minuciosos de la doctrina en todos los niveles. El nuevo planteamiento insistía en la delegación de la autoridad de arriba abajo hasta los suboficiales y reintrodujo la idea de maniobra en el campo de batalla, aunque estrechamente vinculada a la potencia de fuego y coordinada con ella. Además, la nueva doctrina exigía a las tropas alemanas hacerse con la iniciativa y mantenerla explotando las rupturas de la línea enemiga; tenían la obligación de penetrar de la manera más rápida e implacable en las zonas de retaguardia. La clave estaba en la rapidez.

No obstante, la posición alemana estaba socavada por iportantes debilidades. Fuera de las unidades de elite, el resto del ejército carecía de equipamiento, material humano y adiestramiento para aplicar la nueva forma de guerra. Además, la concentración de los mejores suboficiales y oficiales en las tropas de asalto hizo que la capacidad de combate de otras unidades cayera en picado. Ludendorff tendría que ganar la guerra con sus escasas divisiones de elite antes de que llegaran los norteamericanos; si no lo hacía, el resto del ejército no podría resistir mucho tiempo. En definitiva, aunque los alemanes habían reflexionado con admirable minuciosidad sobre los problemas tácticos del campo de batalla, tenían poca idea de cómo traducir en victoria los éxitos tácticos. Cuando el príncipe heredero Roberto preguntó a Ludendorff sobre los objetivos operacionales para la ofensiva de primavera, éste le replicó: «Me opongo a la palabra “operacional”. Abriremos una brecha en [su línea de frente]. Y en cuanto a lo demás, ya veremos». Ludendorff decidió asestar su primer gran golpe contra el V Ejército de Gough y el III de Plumer.

Durante el invierno de 1917-1918, Haig dio a conocer también unas directrices para la defensa en profundidad, pero su cuartel general se mostró incapaz de promulgar una doctrina sistemática entre la Fuerza Expedicionaria Británica. En la mayoría de las posiciones defensivas de los británicos, la infantería se mantenía en vanguardia, al alcance del fuego de la artillería enemiga; la coordinación entre artillería e infantería seguía siendo inconsistente; y pocos oficiales tenían la formación requerida para operar con independencia cuando se derrumbaba la estructura de mando. Sin embargo, Haig y su Estado Mayor se olvidaban de esas debilidades. El 2 de marzo, el comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica registraba en su diario:

He dicho... a los comandantes del ejército que me sentía muy contento con todo lo que he visto en los frentes de los tres ejércitos. Los planes eran sólidos y ya se ha realizado mucho trabajo. Lo único que temía era que el enemigo se encontrara con que nuestro frente es tan sumamente fuerte que dudase en lanzar su ejército al ataque, al tener la certeza casi total de que iba a sufrir pérdidas muy considerables8.

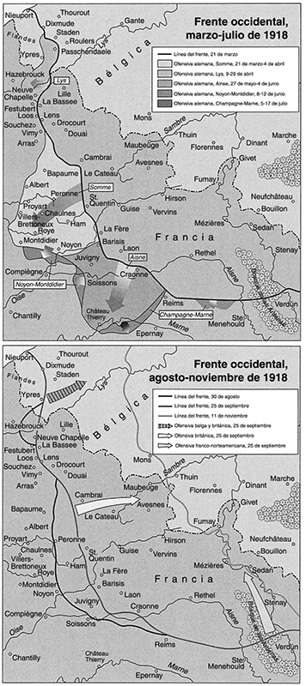

La ofensiva alemana comenzó a las cinco de la mañana del 21 de marzo de 1918; 6.473 obuses abrieron fuego sobre un frente de 65 kilómetros con disparos que saturaron todas las trincheras, posiciones de baterías y almacenes de suministros. A las 9.35 de la mañana, 3.500 morteros de trinchera sumaron su voz al bombardeo; 5 minutos más tarde avanzaron treinta y dos divisiones, mientras otras treinta y nueve permanecían en reserva. Los alemanes lanzaron a más de un millón de hombres en la ofensiva «Michael». Las defensas británicas se desintegraron casi de inmediato. Al segundo día, los ataques alemanes habían destrozado el V Ejército de Gough, aunque, en el norte, las fuerzas de Plumer resistieron con mayor eficacia en una zona donde los alemanes pretendían conseguir triunfos importantes. En ese momento, Ludendorff desaprovechó su última oportunidad de ganar la guerra. A pesar de que el avance en el sur amenazaba con escindir a británicos y franceses, decidió reforzar la acometida del norte, que había obtenido pocos resultados. Además, durante el avance alemán se produjeron incidentes perturbadores: hasta las tropas de asalto, sumamente disciplinadas, mostraron cierta propensión a saquear en su marcha los depósitos de abastecimiento de los aliados. Los lazos de la disciplina se aflojaban incluso entre los mejores soldados.

Durante un tiempo, Haig se preparó para retroceder hacia el canal de La Mancha y cortar sus vínculos con los franceses, pero se produjeron dos hechos cruciales. En primer lugar, Pétain intervino de manera admirable enviando a toda prisa refuerzos desde el sur; en segundo lugar, los gobiernos de los Aliados, al encararse a la derrota, instituyeron un mando supremo para controlar y coordinar el esfuerzo global. Ferdinand Foch, brillante profesor y dirigente militar, se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas aliadas. En una semana, sus soldados habían detenido la ofensiva. Por más impresionante que hubiera sido su avance, los alemanes fueron los auténticos perdedores de la operación «Michael»: las nuevas tácticas no eran baratas, pues los atacantes sufrieron fuertes bajas; además, los alemanes no consiguieron nada de importancia estratégica u operacional. Al final, las nuevas líneas de frente establecidas una vez concluida la ofensiva resultaron más difíciles de defender y requirieron más soldados.

No obstante, Ludendorff dirigió su atención hacia el sector norte del frente británico. Tenía la intención de atacarlo en toda su longitud, pero debido a las numerosas pérdidas sólo disponía de once divisiones. Los alemanes volvieron a obtener un impresionante éxito táctico que no condujo a ninguna parte. Los miembros de las tropas de asalto se lanzaron adelante ayudados por el derrumbamiento de algunas unidades portuguesas; pero carecían de la capacidad necesaria para explotar su penetración en el plano operacional, mientras que Haig contaba con suficientes reservas en la zona. Al ver que las reservas de los Aliados se concentraban en el norte, Ludendorff decidió atacar a los franceses en las orillas del Aisne. A finales de mayo había concentrado cuarenta y cuatro divisiones a lo largo del Chemin des Dames. Paradójicamente, tres divisiones británicas fuertemente vapuleadas en marzo habían llegado a la zona para descansar y recomponerse. Pétain ordenó a los comandantes franceses preparar defensas en profundidad, pero el general Duchesne, comandante del I Ejército, desobedeció, por lo cual los propios británicos, que estaban mejor enterados, tuvieron que completar con infantería las trincheras del frente.

El 27 de mayo comenzó un bombardeo masivo lanzado por 4.000 cañones, con generosas dosis de proyectiles de gas mezclado con sustancias altamente explosivas. Tres horas después, la infantería alemana salió de sus trincheras. El frente aliado se derrumbó y, en una jornada, el VII Ejército alemán cruzó dos ríos –y en algunos lugares tres– y creó un saliente con una base de 40 kilómetros que penetraba 20 kilómetros en las líneas de los Aliados. Los atacantes destruyeron cuatro divisiones que guardaban el frente y otras cuatro que marchaban hacia él, y su avance prosiguió sin desmayo el día siguiente. La única intención de Ludendorff había sido lanzar un ataque contra el Chemin des Dames para obligar a retirar del norte reservas de los Aliados antes de un asalto final en Flandes. Sin embargo, el éxito se le subió a la cabeza, dio carta blanca a los comandantes y envió reservas a toda prisa para proseguir el avance a pesar de la falta de un objetivo discernible. No obstante, la tarde del 30 de mayo de 1918, los alemanes llegaron al Marne, a menos de 65 kilómetros de París. Francia fue presa de un pánico nacional, mientras el gobierno se preparaba de nuevo para escapar a Burdeos.

Mapa 14a, b. Las ofensivas de 1918: ataques alemanes de la primavera (izquierda) y avances de los Aliados en el último medio año de la guerra (derecha). Los ataques alemanes produjeron avances no vistos desde 1914, pero no aportaron ningún resultado decisivo. Estos desplazamientos sirvieron sólo para conquistar territorio, pero no objetivos estratégicos, y las ganancias obtenidas resultaron más difíciles de defender que las líneas de partida de los ataques. En realidad, el resultado esencial fue que el ejército alemán se destruyó a sí mismo en el proceso de atacar. Las tropas aliadas avanzaron contra un adversario derrotado y que se desmoronaba. El ejército británico cargó con el peso principal del esfuerzo en una de las campañas de más éxito, pero menos analizadas, de su historia.

Sin embargo, Pétain se negó a caer en el pánico. Al día siguiente del comienzo de la batalla hizo que dieciséis divisiones marcharan hacia el Marne. Dejó claro a sus subordinados y a los políticos que a las fuerzas anglofrancesas les bastaba con resistir unos pocos meses más para que llegara una avalancha de norteamericanos y, efectivamente, Estados Unidos comenzó en ese momento a proporcionar una ayuda sustancial a sus aliados, que se encontraban en una situación apurada. El 4 de junio, tropas de EEUU dieron lo mejor de sí en Château-Thierry y, con apoyo francés, lograron detener el avance alemán. Aunque los norteamericanos se mostraron torpes desde el punto de vista de la táctica, su entusiasmo y su vigor levantaron de manera fundamental la moral de los franceses. Entretanto, los alemanes se prepaban para lanzar su cuarta ofensiva. En esta ocasión tomaron como blanco a los franceses con el fin de eliminar el hueco existente entre los salientes formados por las ofensivas de primavera, pero los preparativos se llevaron a cabo tan mal que sus adversarios estuvieron avisados con creces. Los comandantes franceses del sector volvieron a llenar las trincheras de su línea de frente con soldados de infantería en un lugar donde el fuego artillero podía masacrar a muchos de ellos; pero, al menos, se hallaban preparados. Las bajas alemanas volvieron a ser numerosas, y las ganancias pocas.

Las fuerzas alemanas que se disponían en ese momento a lanzar su última gran ofensiva de la guerra eran un ejército maltrecho y cansado. Ludendorff, falto de ideas y casi sin recursos humanos, dirigió su último golpe contra Reims. Todavía creía que podría lanzar una gran acometida para quebrantar a los británicos; no obstante, a fin de fomentar la moral, dio a su inminente ataque el nombre en clave de Friedensturm, «ofensiva de paz». Los Aliados, advertidos nuevamente de antemano, prepararon por fin una defensa en profundidad, y Foch proporcionó once divisiones como refuerzo. El último asalto alemán resultó aún más desastroso para los atacantes de lo que había sido para los franceses la ofensiva del Nivelle en la primavera de 1917. Los alemanes no consiguieron apenas afianzarse en las trincheras de la línea del frente, a pesar de haber sufrido un número de bajas sumamente alto, y su moral tocó fondo. Desde el lanzamiento de la ofensiva «Michael» habían resultado muertos o heridos un millón de soldados alemanes, y las divisiones de tropas de asalto habían padecido con especial dureza; además, tras cuatro años de matanzas, aquellas pérdidas eran insustituibles. La moral cayó tan bajo que desertó más de medio millón de soldados. Los incesantes ataques de Ludendorff habían arruinado el ejército y lo habían tensado hasta el límite, mientras que la fuerza aliada crecía rápidamente con la llegada de cientos de miles de norteamericanos.

Los franceses fueron los primeros en atacar. El 18 de julio, su X Ejército golpeó el flanco occidental del saliente del Marne. En las primeras horas del ataque amenazaron Soissons, ciudad de la que dependían las fuerzas alemanas del saliente para abastecerse. Al final, los alemanes escaparon, pero habían sufrido su primera derrota importante de 1918. Foch ordenó entonces a sus subalternos lanzar una serie de ataques para ejercer una presión constante sobre los agotados alemanes. El siguiente golpe se asestó en el norte. El 8 de agosto de 1918, soldados del Imperio británico –australianos y canadienses–, apoyados por un gran número de tanques británicos, atacaron cerca de Amiens a un adversario escasamente preparado. La artillería británica eliminó a la enemiga, mientras los tanques cubrían la infantería que cruzaba la zona batida. Seis divisiones alemanas se desplomaron –en realidad, su hundimiento fue tan completo que los soldados que se retiraban intentaron impedir que las fuerzas de reserva recompusieran el frente–. Los vehículos blindados británicos se introdujeron en las zonas de la retaguardia alemana y echaron por tierra los preparativos de la reserva para un contraataque. Más de dos tercios de las pérdidas alemanas fueron prisioneros de guerra –lo cual constituía un signo peligroso–. Ludendorff admitió más tarde que el 8 de agosto había sido el «día negro de la guerra para el ejército alemán».

Aquel asombroso éxito británico estuvo acompañado por un número mínimo de bajas. Los tanques fueron un factor ganador en la guerra y, aunque todavía eran relativamente escasos, los británicos podrían haber lanzado, no obstante, al menos uno y, probablemente, dos ataques más utilizando como eje su fuerza de carros de combate; pero los principales dirigentes de la Fuerza Expedicionaria Británica no lograron percatarse del potencial de aquella arma. Haig se sirvió, en cambio, de los tanques en pequeñas concentraciones y confió, como de costumbre, en una combinación de artillería e infantería para lograr el éxito en las operaciones ofensivas. No obstante, en septiembre, la Fuerza Expedicionaria Británica había roto las principales defensas alemanas en el oeste –la Línea Sigfrido–, alejado al enemigo de la costa belga y recuperado casi Bruselas. Pero aquellos éxitos se lograron con un gran coste: paradójicamente, las bajas británicas de agosto a noviembre de 1918 superaron las padecidas en Passchendaele el año anterior, a pesar de que los beneficios fueron, por supuesto, de un nivel completamente distinto.

A medida que los británicos hacían retroceder a los alemanes, los franceses lanzaron en el centro ataques cuidadosamente controlados que golpeaban a sus adversarios pero causaban bajas relativamente escasas en los atacantes. La primera ofensiva norteamericana importante se produjo contra el saliente de Saint Mihiel, al sudeste de Verdún. Los preparativos de las fuerzas de EEUU fueron tan torpes que los alemanes creyeron que se trataba de un intento de engaño; no obstante, en el momento en que los norteamericanos atacaron apoyados por una fuerza de más de 1.000 aviones, ellos se retiraron para acortar sus líneas. Después de Saint Mihiel, las tropas de EEUU, cada vez más numerosas, marcharon contra posiciones enemigas más intimidantes en el sector del río Mosa y el bosque de Argonne, donde se toparon con una formidable oposición: la sangría, agravada por las deficiencias de adiestramiento, fue terrible –aunque no peor que las experimentadas por sus aliados en momentos anteriores de la guerra.