1871-1914

XIII. Hacia la guerra mundial

Williamson A. Murray

Los cuarenta y tres años transcurridos entre la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial (1871-1914) constituyeron en Europa un periodo de paz sin precedentes, debido en parte a un interés compartido por las potencias europeas por apoderarse de las zonas del mundo independientes todavía del control occidental. La expansión de la influencia de Occidente en África, Asia y el Pacífico provocó considerables tensiones, pero la búsqueda de un imperio se desarrollaba en territorios lo bastante distantes como para impedir una guerra importante por rivalidades imperiales.

Los años finales del siglo xix fueron testigos de una aceleración de la industrialización en Estados Unidos y Alemania, mientras que Francia, Austria-Hungría y hasta la Rusia zarista participaban en la expansión del poder económico occidental en el mundo. Este crecimiento alimentó, a su vez, una economía mundial con todas las perspectivas de difundir la riqueza más allá de la estrecha franja de las clases superiores. Al final, el poder económico de Occidente proporcionó los recursos para las catastróficas guerras del siglo xx; pero, de momento, los europeos se hicieron la ilusión, a partir de su prosperidad, de que sólo ellos poseían la clave del futuro.

El progreso tenía una cara oscura. El sistema occidental se basaba en la competencia entre Estados nacionales distintos (con la excepción de Austria-Hungría): mientras esa competencia se redujo a buscar ventajas económicas y diplomáticas, no constiuyó una amenaza para la estabilidad básica de aquella estructura. Pero la expansión económica puso un enorme poder militar en manos de aquellos Estados e hizo que, a la larga, la guerra fuera inevitable y desastrosa. El refinamiento político occidental no logró mantenerse a la altura de su pujante poderío militar y económico. El nacionalismo, sobre todo, empujó a estadistas y generales a practicar políticas que elevaban las pujas e hicieron que la guerra fuese considerada una alternativa aceptable, mientras la opinión pública aceptaba concepciones poco meditadas sobre derechos y aspiraciones nacionales, sin tener en cuenta sus consecuencias políticas o estratégicas. El resultado fue una mezcla de un poder sin precedentes y una irresponsabilidad general.

La marcha de la tecnología

Las décadas del imperialismo presenciaron también una revolución en el cuerpo de oficiales. Pero ese proceso de profesionalización proporcionó a los dirigentes militares europeos una visión del mundo caracterizada por la estrechez de miras. El contraste entre el gran refinamiento de los oficiales prusianos de 1813 –hombres como August von Gneisenau, Gerhardt von Scharnhorst y Carl von Clausewitz– y los pedantes de visión estrecha y provinciana de 1900 –Alfred von Schlieffen, Theodor von Bernhardi y Erich Ludendorff– no podría ser más ilustrativo; y ese mismo proceso se hallaba en marcha en otras naciones.

Las causas fueron dos: la creciente complejidad de las sociedades y las organizaciones militares durante el siglo xix, y una revolución tecnológica que había transformado y ampliado la naturaleza de la guerra, así como la capacidad de la sociedad para sostener un conflicto. En respuesta a ello, los ejércitos europeos se fijaron cada vez más en el Estado Mayor general alemán y su insistencia en unos estudios serios como modelo para profesionalizar las carreras de sus oficiales. Pero hasta el propio cuerpo de oficiales alemán se mostró refractario al ideal de Estado Mayor general, mientras que la creación de academias de Estado Mayor en Camberley (Gran Bretaña) y Leavenworth (Estados Unidos) estuvo preñada de dificultades. Las flotas se resistieron todavía más a la profesionalización: la Armada inglesa no tuvo una academia de Estado Mayor ni un Estado Mayor naval propiamente dicho hasta 1911.

No hay que subestimar la complejidad de los problemas a los que se enfrentaban los generales antes de la Primera Guerra Mundial, pues supondría pasar por alto las verdaderas razones que provocaron aquel baño de sangre. El hecho de que no hubiera habido guerras importantes desde 1871 hizo mayores las incertidumbres. Además, los militares debían fiarse de los cálculos civiles sobre la estabilidad económica y política de la sociedad europea, y aquellos consejos resultaron enormemente inexactos.

En el ámbito militar, la tecnología progresó a un ritmo vertiginoso, y la adaptación a los cambios técnicos bastaba para ocupar el tiempo de la mayoría de los oficiales. Los almirantes que llevaron las flotas al combate en 1914 habían ingresado en la década de 1880 en unas armadas cuyas tradiciones y tecnología estaban más cerca de los tiempos de Nelson que del siglo xx. Desde los primitivos barcos impulsados por vapor y parcialmente acorazados de 1880, muchos de los cuales tenían aún velas, las flotas habían progresado hasta los grandes acorazados movidos por petróleo, cuyas armas podían disparar proyectiles hasta más de 30 kilómetros y moverse a velocidades de más de 20 nudos (37 km) por hora (los cruceros y destructores podían alcanzar una velocidad de 30 nudos (55,5 km). Con la radio, las flotas podían controlar y desplegar barcos por todo el mundo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la introducción de submarinos, aviación y portaaviones puso de relieve los extraordinarios cambios tecnológicos que afectaron a la conducción de la guerra naval.

El impacto de la tecnología en los ejércitos de tierra fue menos espectacular, aunque la Primera Guerra Mundial constituyó, no obstante, una línea divisoria. Los ejércitos de 1914 mantenían las concepciones tácticas y operacionales de los del siglo xix. Pero las duras realidades del combate en una era de fusiles de cerrojo, ametralladoras y obuses hicieron que quedase anticuada cualquier concepción táctica con la que los ejércitos se presentaban en el campo de batalla. La pólvora sin humo permitió a los fusileros mantenerse fuera de la vista de sus adversarios, y –dado que, además, aportaba mayor velocidad– dar en el blanco a gran distancia, mientras que la invención de los explosivos de nitrato posibilitó la fabricación de proyectiles de gran capacidad destructiva. Finalmente, las cureñas de cañón que absorbían el retroceso permitieron a los artilleros disparar proyectiles a grandes distancias y a un ritmo mayor, pues no tenían que volver a apuntar sus armas después de cada descarga.

Sin embargo, aunque estos cambios nos resultan obvios en la actualidad, no lo fueron tanto en julio de 1914. Las organizaciones militares tienen raras veces la posibilidad de practicar la sucia realidad de la guerra. En tiempo de paz no pueden reproducir las condiciones de los periodos de guerra; por tanto, les resulta difícil evaluar las consecuencias de los cambios tecnológicos y teóricos. Es como si los cirujanos no practicaran la cirugía durante décadas y, a continuación, tuvieran que realizar miles de operaciones en quirófanos fríos y húmedos, sin comer ni dormir, mientras unos rivales les disparan desde los palcos de las salas de operaciones. La generación de la paz de la época anterior a 1914 impidió a los generales comprender plenamente las repercusiones de la criminal combinación de tecnología y servicio militar obligatorio.

Además, las guerras entabladas en la periferia, sobre todo contra los desdichados nativos de África, Asia, el oeste norteamericano y Asia central, generaron en muchos la ilusión de que la guerra seguía siendo un asunto sencillo y fácil. Aquellas guerras requerían una implicación relativamente escasa por parte de las potencias europeas, pues se libraban en su mayoría contra pueblos indígenas de la frontera con una capacidad mínima para conseguir apoyo económico o tecnológico en defensa propia. Estas pequeñas guerras enfrentaban unas fuerzas militares bien entrenadas, disciplinadas y organizadas a unos hombres de sociedades tribales que, al margen de su valor, no tenían capacidad para mantener una resistencia continuada.

El Mahdi y los zulúes

Al ser la máxima potencia colonial del mundo, Gran Bretaña estuvo implicada en el mayor número de conflictos contra pueblos no europeos. La construcción del canal de Suez otorgó a Egipto una posición central en el Imperio británico debido a la importancia de las líneas de comunicación con la India. En 1882, unos graves disturbios antioccidentales suscitados en Alejandría tuvieron como consecuencia la intervención de Gran Bretaña. En septiembre, un ejército británico capitaneado por sir Garnet Wolseley lanzó por sorpresa un ataque nocturno que aplastó al ejército egipcio en Tel el Kebir; la persecución emprendida acto seguido puso fin a la guerra y sometió a Egipto al dominio británico durante los setenta y cuatro años siguientes.

A continuación, ciertos problemas surgidos en Sudán indujeron a los británicos a intervenir en las fuentes del Nilo. En 1883, los seguidores del gobernante fundamentalista islámico conocido como El Mahdi aniquilaron a un ejército egipcio de 10.000 hombres y preservaron la independencia de Sudán durante otra década. Sin embargo, en 1896, los británicos iniciaron una conquista sistemática de la región, dirigidos por el general Horatio Kitchener. Con el apoyo de un ferrocarril construido a medida que avanzaba, Kitchener hizo valer su potencia militar contra sus oponentes. En Omdurman, un ejército de 40.000 derviches cayó sobre otro angloegipcio integrado por 26.000 soldados, pero el fervor no les protegió contra las armas de fuego rápido y la artillería. El momento culminante de la batalla fue la carga de caballería del 21º Regimiento de lanceros, una de las últimas de la historia, para aplastar un ataque final de los derviches. Cuando acabó la lucha, los británicos habían sufrido menos de 500 bajas (con sólo cincuenta muertos), mientras que 30.000 sudaneses yacían muertos o heridos.

Más al sur del continente, los británicos consideraron Sudáfrica un territorio de gran importancia por sus vínculos con la India hasta la construcción del canal de Suez. Allí se toparon con la hostilidad no sólo de los colonos holandeses originarios, los bóer, sino también de los negros nativos, en particular los zulúes. Con la apertura del canal, los británicos habrían dejado a Sudáfrica hundirse en el olvido, de no haber sido por el descubrimiento del mayor filón de diamantes del mundo a orillas del río Orange; otros hallazgos de minerales valiosos en Sudáfrica sirvieron para avivar las ambiciones británicas.

En abril de 1877, los británicos se anexionaron Transvaal, un bastión bóer, cargando así con los problemas de sus pobladores con sus vecinos zulúes. Shaka, el rey zulú de comienzos del siglo xix, había creado un extraordinario sistema militar que podía desplegar 40.000 guerreros bien entrenados y altamente disciplinados, pero que poseía las armas y capacidad táctica de los antiguos romanos. Las formaciones (impis) de zulúes, que luchaban con escudos y lanzas cortas, exhibían una extraordinaria fortaleza, así como una sorprendente capacidad para desplazarse a pie a grandes distancias y camuflarse en caso de necesidad. Los británicos, no obstante, subestimaron a sus adversarios. Para castigar a los zulúes en 1879, el dirigente de la expedición, lord Chemfold, dividió sus fuerzas, y los zulúes rodearon su avanzadilla sin ser vistos. El 22 de enero penetraron violentamente en el campamento base británico de Isandhlwana, donde masacraron a casi todos sus integrantes debido a graves errores tácticos cometidos por los oficiales allí presentes y a la necedad de un sistema de abastecimiento que exigía a los defensores presentar recibos por escrito de la munición a medida que se gastaba.

Al concluir aquel día con su noche, los zulúes victoriosos cayeron sobre los pequeños reductos de Rorke’s Drift, defendidos por apenas 100 soldados –incluidos los enfermos–. En una defensa épica, los británicos rechazaron oleadas de zulúes; la potencia mortífera de los fusiles causó estragos entre los atacantes. A continuación se produjeron una serie de enfrentamientos a la desesperada que permitieron la llegada de un número considerable de refuerzos. El 4 de julio de 1879, Chelmsford, al frente de 4.200 soldados europeos y 1.000 nativos, llegó a la capital zulú; a pesar de verse atacados por impis zulúes de más de 10.000 soldados, los europeos masacraron a los atacantes y quebrantaron su poder.

Pero los problemas británicos en Sudáfrica estaban lejos de haber concluido. A finales de 1880, los bóer se sublevaron en el Transvaal. Al cabo de un mes habían invadido Natal y derrotado a las fuerzas británicas, que –como en el caso de los zulúes– subestimaron por completo a sus adversarios. En febrero de 1881, los bóer volvieron a atrapar a los británicos en campo abierto y, cubriéndose mejor y utilizando de manera superior el fuego de sus fusiles, les infligieron una segunda derrota en la que mataron al general que estaba al mando. El gobierno británico, tras decidir que los bóer no eran dignos de aquel esfuerzo, reconocieron su república independiente; pero las dos batallas deberían haber puesto de relieve que los bóer eran unos adversarios formidables.

La conquista del Oeste

Mientras los británicos hacían la guerra a negros y bóer en África, los norteamericanos, recién salidos de su Guerra Civil, dieron remate a la solución de su propio «problema con los nativos» acabando de manera efectiva con la frontera occidental y llevando la «civilización» a toda la zona gobernada por Estados Unidos. El memorable comentario del general Philip Sheridan «Los únicos indios buenos que he visto estaban muertos»1 resume las actitudes de demasiadas personas encargadas de realizar las «acciones de policía» en el oeste. Los americanos nativos demostraron ser unos luchadores preparados y unos adversarios tenaces, pero carecían de las destrezas organizativas y la capacidad para mantener un conflicto. Una vez aislados de sus territorios de caza y privados de acceso a las armas y la munición, su derrota era un resultado previsible.

La mayor «acción de policía» fue la llevada a cabo contra los sioux a mediados de la década de 1870. En junio de 1876, una columna de soldados de EEUU libró una batalla campal contra guerreros sioux capitaneados por Caballo Loco. Ambas partes se retiraron, pero una segunda columna prosiguió su avance y envió por delante al 7º de Caballería al mando de George Armstrong Custer para cortar la retirada a los sioux. Custer, sin embargo, desobedeció las órdenes recibidas. El pintoresco Custer, con sus rizos rubios y su chaqueta de gamuza, lanzó directamente una parte de su regimiento contra el principal campamento indio, mientras el resto, capitaneado por hombres menos hambrientos de gloria, se atuvo al precepto de que la discreción es el mejor componente del valor. Custer y sus tropas acabaron completamente destruidos, derrota inmortalizada en cuadros que cuelgan de las paredes de todos los bares al oeste del Misuri.

Durante los meses siguientes, los victoriosos sioux evitaron a los soldados de EEUU, pero los encargados de la campaña continuaron sus actividades hasta entrado el invierno. En noviembre de 1876, los regulares descubrieron uno de los principales campamentos indios y destruyeron a la mayoría de sus pobladores en un ataque nocturno por sorpresa. A comienzos de enero de 1877, tropas estadounidenses se enfrentaron a Caballo Loco. Tras cañonear su campamento hicieron huir a los indios en desbandada, y la resistencia de los sioux se vino abajo.

Más impresionante que la resistencia de los sioux fue la de los nez percé. La tribu había desobedecido las órdenes de abandonar sus territorios tribales de Oregón. A continuación estalló la lucha, y el jefe Joseph, dirigente de los nez percé, condujo hacia el este a 300 guerreros y 700 miembros de la tribu. En el verano de 1877, Joseph se abrió camino en Idaho combatiendo contra un número superior de soldados blancos y llegó a Montana. Sus guerreros dieron muestra de una extraordinaria disciplina en el campo de batalla, además de las destrezas naturales de su sociedad de cazadores guerreros. Los nez percé prosiguieron su marcha a través de Montana y casi habían alcanzado su refugio en Canadá, cuando unas fuerzas de EEUU que los superaban en una proporción de diez a uno los acorralaron en Eagle Creek obligándoles a rendirse.

Diez años más tarde, las tropas de EEUU se vieron comprometidas en Arizona y Nuevo México en una guerra de guerrillas contra los apaches, quienes, dirigidos por Jerónimo, realizaron eficaces golpes de mano. La guerra resultó especialmente frustrante por la capacidad de los apaches para recorrer a pie grandes distancias. El ejército regular sólo pudo someterlos concentrando un enorme número de fuerzas en los áridos desiertos de la región.

Mientras norteamericanos y británicos emprendían sus particulares guerras coloniales, en otros lugares se producían diversos conflictos similares. Los rusos entablaron campañas en Asia central; los franceses, tras haber puesto Argelia bajo su control en 1847, ampliaron su imperio hasta incluir Indochina y extensos territorios de África central. Occidente se hallaba en expansión por todas partes, mientras que otros centros de civilización se encontraban a la defensiva, si es que habían sobrevivido.

El Imperio otomano continuó su larga decadencia hacia su extinción en la Primera Guerra Mundial. En 1876, con la ayuda entusiasta de algunos musulmanes locales, los turcos aplastaron en Bosnia una sublevación cristiana. Los serbios acudieron en ayuda de sus hermanos y sufrieron ellos mismos un varapalo a manos de los turcos. Entonces, a comienzos de 1877, los rusos intervinieron. El ejército ruso se apoderó de la desembocadura del Danubio con apoyo naval. Los rusos lograron luego una serie de victorias sobre los turcos, y su rápido avance amenazó con poner fin al control turco en el sur de los Balcanes. Pero los rusos se detuvieron para atacar la fortaleza de Plevna, que conquistaron cinco meses más tarde; luego, en diciembre, llevaron su campaña hasta las puertas de Constantinopla. Empero, en ese momento las demás grandes potencias intervinieron para impedir a Rusia conseguir los frutos de su victoria. El Tratado de San Stefano (1878) reconoció la independencia de Serbia, Montenegro y Rumanía, mientras Bulgaria pasaba a ser autónoma. Los turcos siguieron manteniendo una presencia en Europa, además del control sobre Oriente Medio; los europeos, a pesar de su gran éxito, se hallaban demasiado fragmentados como para rematar la destrucción del Estado otomano.

La Guerra de los Bóer

El descubrimiento de oro en la comarca de Witwatersrand (Transavaal) en 1866 aumentó el valor de las reservas minerales de las repúblicas de los bóer. Por aquellas fechas, los británicos estaban cortando el acceso de los bóer al océano mediante la anexión del territorio zulú en 1887. Las ambiciones desatadas tanto en la colonia de El Cabo como en Londres exacerbaron las tensiones en Sudáfrica. Miles de aventureros acudieron en tropel a Transvaal en busca de fortuna; no es de extrañar que aumentara rápidamente la tirantez entre los advenedizos y los bóer.

Las repúblicas de los bóer carecían de fuerza militar en sentido convencional y contaban, más bien, con una milicia agrupada en comandos de manera laxa. Sus dirigentes no tenían una comprensión coherente ni de la estrategia ni de la táctica, mientras que, en sus mejores momentos, los comandos se atenían a una disciplina sumamente relajada. Pero los bóer disponían de fusiles modernos, y sus hombres eran espléndidos tiradores. Conocían el veld, el territorio abierto donde vivían, y poseían la dureza innata derivada del esfuerzo realizado para cultivar una tierra áspera y nada amable. El ejército británico que luchó contra ellos estaba bien disciplinado y organizado, pero pocos de sus generales comprendían la situación sudafricana, y tanto los oficiales como los soldados despreciaban, en general, a los granjeros contra quienes iban a luchar.

Los bóer, al darse cuenta de que los británicos estaban concentrando unas fuerzas superiores, iniciaron las hostilidades invadiendo Natal en octubre de 1899. Al actuar así echaron a perder la posibilidad de manejar en su favor la opinión pública británica. No obstante, la mayoría de los europeos consideraron los preparativos británicos como el indicio de una intención hostil, y a lo largo de la guerra las simpatías de Europa estuvieron, por tanto, de lado de los bóer, aunque la armada británica impidió que aquella simpatía se tradujera en un apoyo significativo. A pesar de todo, varias columnas bóer que se desplazaron con rapidez no tardaron en aislar tanto Mafeking como Kimberley, y al cabo de un mes habían cercado una tercera fuerza en Ladysmith. Los británicos se apresuraron a liberar las ciudades sitiadas. A finales de noviembre, una columna de 10.000 soldados a las órdenes del general Paul Methuen se abrió camino combatiendo hasta el río Modder en un intento por llegar a Kimberley, pero sufrió casi 500 bajas, mientras que los bóer apenas perdieron algunos hombres. Utilizando pólvora sin humo y fusiles de cerrojo, los bóer dispararon descargas mortíferas. Ni las tropas británicas ni su artillería podían ver al enemigo; sin embargo, cualquier movimiento en la zona batida por los bóer tenía como consecuencia unas bajas inaceptables.

Lo peor estaba todavía por llegar. La segunda semana de diciembre de 1899, los británicos sufrieron una serie de derrotas conocidas colectivamente con la expresión «Semana negra». El 10 de diciembre, una columna a las órdenes de sir William Gatacre se perdió; los bóer tendieron una emboscada cerca de Stromberg a su confuso avance y le infligieron numerosas bajas. Aquel mismo día, en Magersfontein, Methuen lanzó fuertes ataques contra unas posiciones bóer firmemente atrincheradas; sus soldados no consiguieron nada, pero volvieron a sufrir graves pérdidas (210 muertos y 675 heridos). Como los soldados y cañoneros británicos no veían apenas a los defensores, los bóer tuvieron también esta vez pocas bajas. Cinco días más tarde, el comandante en jefe de Sudáfrica, el general Redvers Buller, intentó rodear el flanco de las fuerzas bóer tras cruzar el río Tugela. Pero los británicos acabaron enmarañados en un terreno difícil, mientras los fusileros bóer devastaban sus columnas. La artillería británica no logró, una vez más, descubrir las posiciones defensivas, y los bóer mataron a la mayor parte de los artilleros que servían los cañones. Los atacantes tuvieron 143 muertos, 756 heridos y 220 desaparecidos. Los bóer se apoderaron de once cañones y perdieron apenas cincuenta hombres.

Si los bóer hubieran sido una fuerza disciplinada, podrían haber convertido sus victorias en un auténtico éxito. Pero no lo eran, y los británicos se retiraron. Los comandantes bóer tuvieron entonces dificultades para mantener a sus hombres en el campo de batalla, pues la mayoría creía ganada la guerra: su falta de disciplina hizo que los comandos se disgregaran y volvieran, luego, a su condición original a medida que los soldados atendían a sus propias necesidades individuales. Por otra parte, los británicos no consintieron ser humillados. Las cuatro esquinas del imperio se unieron bajo la Union Jack cuando un número considerable de fuerzas se trasladó a Sudáfrica procedente de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Al margen de la mala preparación de generales y soldados para el primer choque, los recursos del imperio hicieron inevitable el resultado final. Sin embargo, la situación no dio la vuelta con rapidez. Buller realizó otros dos intentos –más importantes– de atravesar las posiciones bóer, pero sus tropas sufrieron bajas aún mayores en Spion Cop y Vaal Kranz y no consiguieron nada. Las pérdidas totales en las dos batallas fueron de 408 muertos, 1.309 heridos y 311 prisioneros, frente a menos de cien bajas de los bóer.

El control de la campaña fue asumido por un nuevo comandante, el general lord Roberts, con Kitchener como su jefe de Estado Mayor. Roberts introdujo el movimiento en la campaña utilizando la caballería para cercar las posiciones bóer, y en febrero de 1900 los británicos liberaron Kimberley y destruyeron la principal fuerza bóer frente a Magersfontein. Sin embargo, al caer temporalmente enfermo Roberts, Kitchener lanzó un ataque directo contra el campamento enemigo de Paardeberg, con los resultados habituales: 320 soldados británicos muertos y casi 1.000 heridos. Los bóer podrían haber logrado escapar, pero su comandante, Piet Cornje, se negó a abandonar a sus heridos. A finales de mes, Roberts había apresado a los bóer de Cronje, y los británicos disfrutaron de su primera gran victoria. A ésta le siguieron otras más a medida que las fuerzas militares imperiales presionaban abrumadoramente al enemigo. Cuando la fuerza de Cronje se rindió, Buller atravesó el río Tugela y prosiguió su marcha hasta liberar Ladysmith. Los británicos no tardaron en acabar con las repúblicas bóer y se anexionaron el Estado Libre de Orange en mayo de 1900, y Transvaal en septiembre del mismo año.

La guerra había concluido desde un punto de vista convencional, pero en realidad sólo acababa de comenzar. Cuando la resistencia convencional se vino abajo, los bóer regresaron a sus hogares, pero se negaron a aceptar el resultado que había puesto su país bajo la administración colonial británica y recurrieron a la guerra de guerrillas. Partidas de asalto arrasaban las líneas británicas de comunicación y abastecimiento, mientras la población local les proporcionaba lugares donde ocultarse, comida e información sobre movimientos de los británicos. Los bóer, bien informados acerca del enemigo, podían golpear y desaparecer sin sufrir bajas importantes. Por otra parte, los británicos actuaban con un desconocimiento casi total.

Para hacer frente a una situación que se deterioraba, los británicos levantaron un conjunto de reductos y vallas a fin de proteger sus líneas de abastecimiento y comunicación. Cuando esto no consiguió acabar con la resistencia bóer, arremetieron contra el apoyo civil, del que dependían los guerrilleros bóer, cercaron a la población y encerraron en campos de concentración a 120.000 mujeres y niños bóer. Los malos cuidados provocaron la muerte de unas 20.000 personas por enfermedades y hambre. Los británicos utilizaron también un gran número de combatientes irregulares para rastrear a los guerrilleros bóer y trasladar la guerra a las zonas rurales. En consecuencia, se produjeron varios episodios en los que se maltrató y en algunos casos se asesinó a la población civil. La «bestialidad» acabó quebrantando a los guerrilleros: en mayo de 1902, los bóer aceptaron las soberanía británica, y los británicos «ganaron» la guerra. Pero la triste historia de Sudáfrica a partir de 1902 hace pensar que no hubo vencedores: no vencieron los británicos ni los bóer, y, desde luego, tampoco los negros, quienes en el mejor de los casos fueron observadores del modo en que los blancos se disputaban su tierra.

Los británicos habían triunfado por su superioridad en recursos materiales y humanos –al acabar la guerra habían reunido en aquel territorio a 300.000 soldados– y por la voluntad de concentrar su poder en Sudáfrica. La Guerra de los Bóer tuvo un impacto considerable en el ejército británico: la principal repercusión fue la insistencia en el adiestramiento de la infantería, que produjo en 1914 los mejores soldados, individualmente considerados. Sin embargo, no contribuyó gran cosa a modificar las actitudes básicas del cuerpo de oficiales. Los historiadores han insistido en la incapacidad de los generales británicos para aprender las lecciones de la Guerra de los Bóer. En realidad, reconocieron la potencia mortífera de las armas modernas, pero, cuando hubieron de enfrentarse en Europa a un adversario mejor armado, los generales británicos tuvieron bastantes dificultades para adaptarse a las condiciones de la guerra o para innovar.

La guerra Ruso-japonesa

Los japoneses fueron la única civilización no occidental que adoptó las armas de Occidente y las dirigió contra quienes las habían desarrollado. Pocos podrían haberlo predicho. Desde los primeros años del siglo xvii, los shogún del clan Tokugawa, tras destruir a sus rivales, procuraron desmilitarizar la sociedad de Japón limitando la posesión de armas de fuego (en realidad, la de cualquier arma) y destruyendo todos los castillos menos uno en cada hacienda nobiliaria. También se opusieron a los contactos con el mundo exterior, censuraron todos los libros extranjeros (en especial los relacionados con asuntos militares) y concentraron el comercio exterior en el remoto puerto de Nagasaki. Por lo demás, gracias en parte a un periodo sin precedentes de dos siglos de paz, Japón prosperó: la producción agraria, el comercio interior, la manufactura y el crédito se desarrollaron con rapidez; en 1800 el número de quienes vivían en ciudades ascendía al 20 por 100; y en 1850 sabía leer, probablemente, el 40 por 100 de los varones japoneses. Es posible que el país no poseyera las máquinas de tracción mecánica ni el conocimiento científico de Occidente, pero contaba con unos artesanos magníficamente preparados, una red comercial y financiera eficiente y un grado de prosperidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, suficiente como para responder con éxito a las presiones ejercidas por primera vez en 1853 por Estados Unidos para «abrir» Japón al comercio occidental. El régimen Tokugawa cayó en 1868 y entregó su poder a unos dirigentes que se daban cuenta de que Japón debía adaptarse o sucumbir. En un cuarto de siglo, el país se había modernizado con tanta efectividad que fue capaz de desplegar en el continente asiático unas fuerzas armadas de características modernas –su flota había sido adiestrada por los británicos y su ejército de tierra por los alemanes– y derrotar a los chinos (1894-1895). Los japoneses adquirieron Formosa y sólo perdieron el control directo sobre Corea debido a la intromisión rusa.

En la siguiente década, Japón y la Rusia zarista se encaminaron hacia un conflicto. La mayoría de los europeos creía que los rusos derrotarían con facilidad a los japoneses en una guerra (el prejuicio racial induciría a Occidente a subestimar las capacidades militares de Japón hasta Pearl Harbor, en 1941); y, en realidad, por lo que respecta al poder militar y económico, la Guerra Ruso-japonesa fue un conflicto que Rusia debería haber ganado. Pero el régimen zarista se enfrentaba a dos problemas. Uno era que sólo podía desplegar en el otro extremo de Siberia una parte limitada de su potencia militar. El ferrocarril Transiberiano era un tendido de una sola línea que se interrumpía en las dos orillas del lago Baikal, donde había que descargar todo y transportarlo al otro lado del lago para volver a cargarlo. El otro problema, mucho más serio, consistía en que el zar Nicolás II abordaba los asuntos de gobierno con una ingenuidad simplona y tendía a elegir consejeros irresponsables y corruptos que precipitaron a Rusia a la revolución.

Ambos bandos buscaban la confrontación, pues tanto uno como otro pretendían controlar Corea y Manchuria. Los rusos, sin embargo, disponían de apenas 100.000 soldados al este del Baikal y sólo podían aumentar y abastecer aquella fuerza a duras penas. Los japoneses, en cambio, podían lanzar de inmediato al continente asiático un ejército en armas de 250.000 hombres, mientras que sus reservas duplicaban, quizá, esas fuerzas. En el aspecto naval, la flota japonesa era superior en aguas de Asia, mientras que, para alcanzar el Pacífico, la flota rusa del Báltico se enfrentaba a un viaje extraordinariamente difícil a través de miles de kilómetros. Además, la conclusión de una alianza defensiva con Gran Bretaña proporcionaba seguridad a Japón: Rusia no podía recibir ayuda directa de sus aliados franceses sin llevar a Gran Bretaña a la guerra.

En febrero de 1904, unas torpederas japonesas atacaron la flota rusa en Port Arthur sin una previa declaración de guerra. Los atacantes hundieron unos pocos navíos y cercaron a los rusos. Paradójicamente, tanto la prensa británica como la norteamericana, favorables en general a Japón, aplaudieron a los atacantes por su audacia (en un interesante contraste con la respuesta dada setenta años más tarde por esa misma prensa a la acción de Pearl Harbor). Los japoneses atacaron también barcos rusos en Inchon; una semana después, su I Ejército desembarcó y se apoderó de Seúl. Con una base segura en Corea, los japoneses marcharon al norte, hacia el Yalu, para emprender una acción militar directa contra las fuerzas rusas en Manchuria.

El general Alexéi Kuropatkin, comandante de las fuerzas rusas, planeó retirarse al interior de Manchuria y dejar que Port Arthur resistiera un asedio mientras él esperaba refuerzos procedentes del otro extremo de Siberia. Aquel planteamiento tenía mucho sentido, pero el virrey del zar ordenó una ofensiva inmediata, a consecuencia de la cual el I Ejército japonés infligió una importante derrota a los rusos que defendían el Yalu. Entretanto, la flota japonesa desembarcó un segundo ejército al nordeste de Port Arthur, en la península de Liatung. Un tercer ejército saltó a tierra al oeste del Yalu, y las tropas de Japón avanzaron para sitiar Port Arthur, mientras otras unidades se interponían entre los sitiadores y los rusos de Manchuria central. Por lo que respecta a la operación, la situación se parecía al sitio de Sebastopol de 1854-1855 (véase página 228), donde los asediadores habían impedido también a las fuerzas rusas romper las líneas para llegar al puerto sitiado.

A finales de mayo, los japoneses lanzaron su primer ataque contra las avanzadas que rodeaban Port Arthur y expulsaron a las tropas rusas de los altos de Nanshan, pero sufrieron un número de bajas tres veces superior al de sus oponentes. Los rusos, con reservas suficientes para mantenerse a lo largo del verano, ocupaban una posición fuerte, y los combates de la primera parte de la estación estuvieron caracterizados por escaramuzas no decisivas por tierra y mar. Sin embargo, a mediados de agosto los japoneses lanzaron un ataque masivo con el que acabaron tomando algunas posiciones rusas fundamentales, aunque las ametralladoras y la artillería infligieron 15.000 bajas a unas columnas de asalto japonesas densamente apretadas. Las pérdidas rusas fueron sólo de 3.000 hombres.

A finales de septiembre, los japoneses reanudaron la ofensiva. Esta vez sufrieron bajas aún mayores y no obtuvieron triunfos importantes. Una cuarta ofensiva a finales de octubre y una quinta a finales de noviembre sólo sirvieron para aumentar sus pérdidas, sin resultados significativos. Entonces los japoneses concentraron todo su esfuerzo en capturar la colina de la cota 203, eje de las defensas rusas. El 5 de diciembre expulsaron por fin de la posición a los defensores, pero sufrieron 11.000 bajas en el intento. La posesión de la colina 203 permitió a la artillería nipona destruir los restos de la flota rusa del Extremo Oriente, pero los japoneses no pudieron obligar a los rusos a rendirse hasta enero de 1905. Los japoneses descubrieron que dentro de la fortaleza, a pesar del estado famélico de la guarnición, seguía habiendo, paradójicamente, considerables depósitos de comida.

Mientras los japoneses atacaban Port Arthur, en Manchuria central se estaban librando también importantes combates. Desde junio de 1904, ambos bandos se encaminaron hacia un gran enfrentamiento militar. A finales de agosto, los dos ejércitos chocaron en la batalla de Liaoyang, donde los japoneses contaban con 125.000 hombres, y los rusos con 158.000, gracias a los primeros refuerzos llegados de Europa. Los rusos lanzaron el primer ataque, pero los violentos contraataques de los japoneses hicieron creer a los generales rusos que su enemigo poseía una fuerza mayor. Las pérdidas fueron aproximadamente iguales, con 23.000 bajas japonesas frente a casi 20.000 rusas, pero los rusos admitieron la derrota y se retiraron.

Reforzadas por un flujo constante de soldados llegados de Europa, las fuerzas de Kuropatkin aumentaron hasta 200.000 hombres, mientras que los refuerzos japoneses elevaron su suma total hasta 170.000. A comienzos de octubre, los rusos atacaron el flanco derecho japonés en Sha-Ho para cortar sus líneas de comunicación; sin embargo, los japoneses contraatacaron en el centro de las posiciones rusas y estuvieron a punto de atravesarlas. Kuropatkin detuvo su ataque y reforzó su centro a la desesperada. Esta vez, los rusos sufrieron mayores pérdidas: 40.000 frente a 20.000.

La fuerza de ambos ejércitos siguió aumentando aceleradamente a pesar de los rigores del invierno manchú. A mediados de enero, los rusos tenían 300.000 hombres, mientras que la cifra de japoneses alcanzaba los 200.000. Los rusos volvieron a atacar los días 26 y 27 de enero de 1905 y estuvieron a punto de destrozar a sus adversarios; si hubiesen forzado su ventaja, podrían haber atravesado las líneas japonesas. Pero el combate se produjo durante una tormenta de nieve, y la confusión y la incertidumbre resultantes llevaron a los rusos a perder su oportunidad. El frente recuperó la estabilidad.

A finales de febrero, los japoneses, reforzados por soldados llegados de Port Arthur, se igualaron con sus oponentes; ambos bandos contaban ahora con 310.000 hombres aproximadamente. El 21 de febrero comenzó la batalla de Mukden. El mariscal de campo Iwao Oyama lanzó su III Ejército para rodear el ala derecha rusa. Aunque ambos bandos se centraron en toda la campaña en rebasar a sus adversarios por los flancos, la velocidad del avance de las tropas y la capacidad mortífera de las armas hicieron inevitable el fracaso de aquellos intentos. Los japoneses colocaron a los rusos en situaciones desesperadas –lo único que evitó que se hundieran fue el desplazamiento de reservas desde el resto del frente–, y aunque su avance no envolvió a los rusos, los japoneses entraron en Mukden después de dos semanas de lucha. Tres días más de duros combates obligaron a los rusos a emprender una retirada general. Habían sido derrotados rotundamente y sufrido más de 100.000 bajas. Los japoneses perdieron 70.000 hombres.

Mientras se luchaba en Manchuria, la flota rusa del Báltico emprendió una expedición alrededor del mundo para rebajar la presión sobre Port Arthur. Aquella flota, una abigarrada mezcolanza de naves obsoletas, carecía del adiestramiento y los preparativos materiales para aquel periplo, y mucho más para emprender una acción naval de importancia, y recibió poca ayuda a lo largo del recorrido. Tras una travesía épica de 32.000 kilómetros, las treinta y dos naves rusas llegaron por fin a aguas de Asia oriental, para acabar viéndose superadas y vencidas por sus adversarios en el Estrecho de Tsutshima el 27 de mayo de 1905. La acción de la flota duró toda la noche, cuando la superioridad japonesa era aún más acusada. Aunque unos pocos barcos rusos escaparon, la flota del Báltico había dejado de existir.

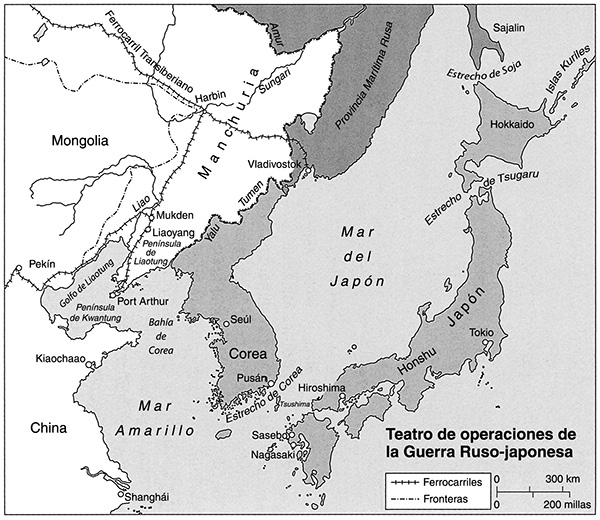

Mapa 9. La Guerra Ruso-japonesa se libró cerca de la base del poder de Japón, mientras que Rusia tenía que transportar sus fuerzas y pertrechos 9.600 kilómetros a través de Siberia o 32.200 por mar, bordeando África y Asia. Esta cuestión no habría importado veinte años antes, debido a la superioridad tecnológica de que disfrutaban los rusos; pero a comienzos del siglo xx los japoneses disponían de armas igualmente modernas.

Tsushima representó la última boqueada rusa. La Revolución había estallado ya en la mayoría de los centros urbanos de la Rusia zarista, pues la humillación de sus fuerzas militares fue la gota que colmó el vaso para muchos rusos que habían observado cómo Nicolás y sus consejeros convertían en una chapuza cualquier decisión importante nacional o internacional. Durante un tiempo pareció que el régimen podía hundirse, pero no lo hizo. No obstante, mientras Rusia hervía de indignación, los japoneses habían sufrido también numerosas bajas en la guerra y se hallaban al borde del colapso económico. En septiembre de 1905, ambas partes aceptaron, por tanto, un compromiso de paz negociado por el presidente norteamericano Theodore Roosevelt. Los rusos abandonaron Port Arthur, Corea y Manchuria; los japoneses obtuvieron importantes intereses en los dos primeros territorios, pero no controlaron por entero Manchuria hasta 1931. Paradójicamente, la derrota en Asia dirigió una vez más la atención de Rusia hacia otras aspiraciones en Europa, en particular en los Balcanes.

Vista retrospectivamente, la guerra de Manchuria prefiguró muchas de las cosas que resultarían demasiado familiares en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. La potencia de fuego fue predominante en todas partes y acabó con la vida de enormes cantidades de soldados, hecho reconocido por la mayoría de las instituciones militares europeas, algunos de cuyos miembros más experimentados habían presenciado la escena –por parte británica, sir Ian Hamilton, y por parte alemana el brillante y mordaz Max von Hoffman (entre otros)–. Pero la guerra confirmó también la creencia de economistas y políticos en que las naciones no podrían soportar por mucho tiempo las presiones económicas y políticas que se producirían en un conflicto importante. Al fin y al cabo, ¿no se había hundido Rusia en la anarquía y la revolución menos de dieciocho meses después de la guerra? ¿Y no se hallaba Japón al borde de la bancarrota? La lección parecía, pues, obvia: las naciones deben ganar una guerra importante en el primer momento, utilizando cada gramo de potencia militar que puedan aportar. Algunos analistas creían que la victoria requeriría el sacrificio de los últimos batallones de sus ejércitos en una lucha librada con el mismo espíritu desesperado y suicida mostrado por los japoneses en su ataque a Port Arthur. Era la lección equivocada.

El camino hacia la hecatombe

Pocos han plasmado el estallido de la Primera Guerra Mundial mejor que Winston Churchill. En su relato sobre la guerra, Churchill ofrece el siguiente comentario:

Tras haberse dedicado al estudio de las causas de la Gran Guerra, uno tiene la sensación dominante de que los individuos controlan el destino del mundo de manera deficiente. Se ha dicho con razón que «en los asuntos humanos hay siempre más error que planificación». Las mentes limitadas de las personas, incluso de las más diestras, su discutida autoridad, el clima de opinión en que viven, sus aportaciones pasajeras y parciales a ese tremendo problema, el problema mismo, que excede de tal manera lo que ellas pueden abarcar, tan inmenso en su escala y sus detalles, tan cambiante en sus aspectos... Los acontecimientos emprendieron un rumbo determinado y nadie pudo volver a encarrilarlos. Alemania marchó con estrépito, con temeridad y con torpeza hacia el cráter y nos arrastró a todos con ella2.

Los triunfos estratégicos de Bismarck en las guerras de unificación y su habilidosa política diplomática posterior habían guiado al nuevo Reich hacia una posición singular dentro de Europa (véase página 252). Pero sus sucesores no consiguieron ver la ventaja de aquella posición de Alemania ni que cualquier intento de convertirla en la potencia hegemónica de Europa llevaría a otras a unirse contra esa amenaza. Esto fue, en parte, culpa del propio Bismarck, quien nunca aclaró sus criterios y creó un Estado sin controles constitucionales sobre sus instrumentos militares. La destitución de Bismarck por el joven emperador Guillermo II en 1890 llevó al poder a una nueva generación de alemanes, una generación que sentía pocas de las inhibiciones experimentadas por Bismarck ante el uso de la fuerza. Aquellas personas veneraban la institución militar, mientras que Bismarck la había considerado una mera herramienta. Sobre todo, creían que Alemania poseía una capacidad infinita y (en virtud de la cultura y la civilización alemanas) el derecho a traducir esa capacidad en la ocupación de «un lugar al sol». El hecho de que los principales líderes militares hubieran abandonado la creencia de Clausewitz en la primacía de la estrategia hacía que la situación fuera aún más peligrosa; lo único importante para los generales alemanes del nuevo siglo era la necesidad militar y operacional.

Casi a renglón seguido de la destitución de Bismarck, los especialistas del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores, liberados de la intromisión del canciller, convencieron a Guillermo para que se desentendiera del «Tratado de Reaseguro» con Rusia, firmado en 1887, que prometía la neutralidad en el caso de que una de las dos potencias iniciara hostilidades con un tercero. Creían que la Francia republicana y la Rusia zarista no podían aliarse nunca; sin embargo, en 1891, el zar escuchó en pie y con la cabeza descubierta el himno revolucionario de la Marsellesa, y un año después las dos potencias habían firmado una alianza. Alemania se enfrentaba en ese momento a la posibilidad de una guerra en dos frentes en caso de estallar un conflicto entre las principales potencias.

Resulta difícil ver mucho sentido en la política seguida por Alemania durante las dos décadas siguientes. En 1894, el emperador leyó la obra de Alfred Thayer Mahan, el profeta norteamericano del poder naval, y concluyó de inmediato que el ascenso de Alemania al rango de potencia mundial sólo podía producirse mediante la creación de una gran flota. El entusiasmo del emperador estaba acicateado, sin duda, por su relación de amor y odio con sus primos británicos. Pero hasta 1897 no encontró un almirante –Alfred Tirpitz– que poseyera tanto la ambición como la perspicacia política para llevar sus sueños a la práctica.

Tirpitz formó una coalición eficiente de aristócratas terratenientes e industriales con el fin de conseguir recursos para el proyecto de ampliación naval. Sostenía que la construcción de una gran flota obligaría a Gran Bretaña a respetar los intereses globales del Reich y que, como Gran Bretaña y la alianza franco-rusa tenían intereses mutuamente hostiles, Alemania podría crear aquella flota sin temor a intromisiones británicas. Además, Tirpitz se aferró a varias suposiciones más: que el coste de los buques de guerra se mantendría estable; que Gran Bretaña, al ser un Estado liberal, no podría mantener el ritmo en una gran carrera armamentista; y que los británicos no llegarían nunca a acuerdos con sus antiguos rivales, los rusos y los franceses. Finalmente, el núcleo central de la estrategia de Tirpitz se basaba en el supuesto de que la flota alemana acabaría adquiriendo fuerza suficiente como para derrotar a la Royal Navy en combate y que en una sola tarde se haría con el control de los océanos e imperios del mundo, arrebatándoselo a los británicos. Sin embargo, aunque resulte paradójico, hasta el momento de estallar la guerra en 1914, los alemanes no idearon nunca un plan para utilizar su armada en caso de que los británicos no organizaran un bloqueo riguroso de los puertos de Alemania. El gran error de Tirpitz consistió en su incapacidad para reconocer que la geografía había concedido a Gran Bretaña una posición casi inexpugnable: las islas británicas se hallaban en los dos extremos del paso de Alemania hacia el Atlántico y la Royal Navy no tendría dificultades para bloquear a los alemanes en el canal de La Mancha y a través de las salidas del mar del Norte, mientras que dicha posición protegía, además, las rutas comerciales británicas. Sin embargo, nada disuadió a los alemanes de seguir aquel rumbo.

Comienza la carrera armamentista

En 1906, el almirante sir John Fisher, cerebro reformador del Almirantazgo británico, introdujo un tipo revolucionario de acorazado, el Dreadnought, un navío dotado exclusivamente de grandes piezas de artillería y fuertemente blindado que convirtió en obsoletos todos los acorazados anteriores. Con aquella ventaja tecnológica, los británicos comenzaron a construir esa clase de barcos al mayor ritmo posible. Aunque el cambio en el diseño de las naves duplicó los costes a corto plazo y los incrementó todavía más a la larga, la amenaza planteada al dominio naval británico por la ampliación de la flota alemana incitó al Parlamento a igualar –y, en realidad, superar– cada uno de los pasos del programa de Tirpitz. Según la descripción de la situación dada por Churchill, en el plazo de un año «el Almirantazgo pidió seis [acorazados], el Gobierno propuso cuatro y nosotros acordamos ocho». Además, varios acuerdos diplomáticos (que comenzaron en 1902 con una alianza con Japón) permitieron a los británicos concentrar su flota en el mar del Norte frente a la amenaza alemana.

La constante ampliación de la flota alemana indujo a Gran Bretaña a establecer en 1904 una entente con Francia que resolvía desacuerdos pendientes entre ambos países. Los alemanes replicaron provocando una importante crisis diplomática a causa de Marruecos, dirigida a deshacer la creciente amistad anglofrancesa; pero lo único que consiguieron fue estrechar más los lazos de unión entre ambas potencias. En 1907, británicos y rusos respondieron a los planes alemanes con una entente similar que zanjó también antiguas diferencias. Aunque esos acuerdos no crearon alianzas formales entre Gran Bretaña y las potencias continentales, sí generaron una comunidad de intereses que los alemanes consideraron correctamente como actos hostiles. Durante los años siguientes, Gran Bretaña estrechó sus lazos con Francia mediante acuerdos militares, y en 1912 sacó, incluso, su flota del Mediterráneo para llevarla al mar del Norte: a cambio de la promesa británica de proteger los intereses franceses en el Atlántico, Francia accedió a salvaguardar los británicos en el Mediterráneo. Pero el compromiso de mayor alcance –no comunicado a todos los miembros del gobierno– fue el de enviar al continente una fuerza expedicionaria británica en defensa de Francia en caso de necesidad.

Ninguna de aquellas medidas llevó a los alemanes a abandonar un programa armamentista que ponía en peligro los intereses estratégicos del Imperio a largo plazo; pero la situación europea, cada vez más tensa, les indujo a modificar sus prioridades en 1912. Hasta ese momento, el ejército alemán no había experimentado desde 1900 ningún incremento importante de sus fuerzas en activo o en la reserva. Este estado de cosas resulta extraordinario si se tiene en cuenta que la estrategia alemana en caso de guerra se basaba casi por entero en el plan Schlieffen (véase página 276) y que, hasta 1913, el ejército no contaba con los soldados necesarios para ejecutar aquel plan operacional que constituiría el fundamento del destino de Alemania. Aquella escasez de soldados era consecuencia de dos hechos: en primer lugar, el Estado Mayor general no logró presentar al Ministerio de la Guerra un cuadro completo de su gran estrategia hasta 1912; en segundo lugar, dicho ministerio, refugio de conservadores, se opuso sistemáticamente al aumento de la tropa, pues una medida así incrementaría el número de oficiales de clase media y, por tanto, diluiría el control de la aristocracia sobre el cuerpo de oficiales. Como el emperador carecía de un mando central para dirigir el ejército –más de cuarenta generales gozaban del derecho a acceder directamente a su presencia–, una multiplicidad de poderes andaban a la greña, sin que se diera respuesta a varias preguntas esenciales.

En 1912, el Estado Mayor general, encabezado por el coronel Erich Ludendorff entre otros, desarticuló la oposición del Ministerio de la Guerra a un incremento considerable de las partidas militares en el presupuesto. En consecuencia, la Dieta imperial aumentó los niveles de gasto para que el ejército mantuviera a 165.000 hombres más en 1912 y 1913 como parte de un programa para ampliar las fuerzas armadas en tiempos de paz de 544.000 a 877.000 hombres. Así, en 1914, el ejército dispondría del número suficiente de soldados para ejecutar el plan Schlieffen. A modo de desquite, los conservadores lograron que se retirara a Ludendorff del Estado Mayor general y se le enviara a un recóndito destino con mando de tropa; pero Ludendorff acabaría regresando a su puesto.

Se cierne la tormenta

Una serie de crisis en los Balcanes proporcionó la yesca para la inminente conflagración en Europa. La debilidad del Imperio otomano se unió a las ambiciones austriacas y rusas para exacerbar la situación. Además, los distintos imperios orientales se sentían amenazados por circunstancias políticas internas e intentaban eludir, por tanto, sus problemas nacionales mediante éxitos en política exterior –comenzando por los Balcanes–. En 1903, un grupo de oficiales nacionalistas radicales tomó el poder en Serbia y practicó una política ferozmente antiaustriaca. Los austriacos consideraban cada vez más a Serbia, apoyada por Francia y Rusia, como una amenaza directa para su existencia. En 1908, movidos por su deseo de separar Serbia de Rusia, firmaron un trato con los rusos por el cual Austria adquiriría los derechos sobre Bosnia Herzegovina a cambio de ayudar a Rusia a acceder al Bósforo con sus barcos de guerra. Al final, los austriacos se anexionaron Bosnia, pero los rusos no consiguieron nada (debido a la oposición de las demás potencias). Los alemanes intervinieron activamente para humillar a Rusia, y el káiser se presentó a sí mismo como un caballero que había acudido al rescate de Austria.

La siguiente serie de problemas en los Balcanes comenzó en septiembre de 1911, cuando los italianos atacaron la provincia turca de Libia, en el norte de África, y ocuparon a continuación las islas del Dodecaneso. Estas iniciativas italianas indujeron a los Estados balcánicos a saltar sobre los exhaustos turcos; Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro participaron en la acometida. Pero los ladrones se pelearon de inmediato por el botín. Serbia, Grecia, Montenegro y, luego, Rumanía se unieron para vapulear a Bulgaria. Hasta los propios turcos tomaron parte en la paliza. Aunque los serbios obtuvieron grandes beneficios de la guerra y doblaron la superficie de su Estado, los austriacos les impidieron conseguir un acceso al Adriático y los océanos mundiales: los alemanes disuadieron una vez más a los rusos de apoyar a los serbios, quienes se dieron por vencidos ante el poderío conjunto de Austria y Alemania.

En el siglo xix, Bismarck había afirmado que los Balcanes valían menos que los huesos de un solo granadero de Pomerania. ¿Qué había cambiado en la política alemana? Lo más notable era que, a pesar de sus bravatas, la mayoría de los alemanes creía hallarse en un terrible peligro. Internamente, los socialdemócratas, partido que no había abandonado su programa revolucionario marxista hasta fechas recientes, habían ampliado de manera constante su porcentaje de votos en las últimas elecciones. En aquel momento eran el mayor partido del Reich. En asuntos externos, la carrera naval con Gran Bretaña no se había aproximado más a una resolución, a pesar de que se habían gastado sumas inmensas; y los británicos parecían haberse aliado con los enemigos continentales de Alemania. Además, esos enemigos –Rusia y Francia– estaban mejorando continuamente el número de sus fuerzas terrestres en el continente. Rusia había forjado ya un programa defensivo que culminaría en 1917 y mejoraría radicalmente su capacidad para lanzar su potencia militar sobre Europa central. En consecuencia, Austria era el último aliado importante de Alemania; y si el Reich no apoyaba a Viena, ¿no podría suceder que Austria se alejase igualmente y dejara sola a Alemania en un continente poblado por enemigos?

Mientras los dirigentes alemanes veían con pesimismo el entorno internacional, Austria estaba desesperada. La monarquía de los Habsburgo era la única potencia europea que no basaba su legitimidad en el nacionalismo. Internamente, checos, polacos y eslovacos clamaban por su autonomía; ni siquiera los húngaros eran de fiar; y en las fronteras, italianos, serbios y rumanos exigían libertad para sus hermanos que vivían bajo «el yugo habsburgués». Al tener enemigos por todas partes, ¿no era la guerra la única opción? Según el escalofriante dicho alemán, «es mejor un fin terrible, que un terror sin fin». Al final fue Alemania la que se aferró a la guerra con mayor ahínco. En una conferencia celebrada en 1912 entre el káiser y sus dirigentes militares, el jefe del Estado Mayor general, el conde Helmuth von Moltke, instó a lanzar una guerra preventiva, «cuanto antes, mejor». Los demás accedieron entusiasmados. Es significativo que los líderes alemanes no lograran llevar a cabo los correspondientes preparativos durante los dos años siguientes, pero su estado de ánimo estaba claro: a la primera oportunidad, arrojarían a Europa al precipicio.

El 28 de junio de 1914 se presentó esa oportunidad. Un grupo de jóvenes terroristas entrenado, apoyado y organizado por el gobierno serbio asesinó al heredero del trono austrohúngaro durante su visita a la recién anexionada Bosnia. El suceso escandalizó a Europa. Pero Austria dudaba, mientras su policía investigaba el asunto según las mejores tradiciones de la incompetencia austriaca. Durante la mayor parte del mes de julio, los austriacos titubearon y perdieron gran parte del apoyo europeo; cuando actuaron, el asesinato ocupaba las últimas páginas de la prensa de Europa. Entretanto, los británicos realizaban esfuerzos desesperados para desactivar la crisis, convencidos de que actuaban en armonía con los alemanes; pero el káiser y su gobierno estaban practicando un doble juego. Alemania apoyaba abiertamente las iniciativas británicas, pero en privado instaba a los austriacos a actuar contra Serbia con la mayor determinación posible.

En realidad, los alemanes entregaron a los austriacos un «cheque en blanco», que esperaban y deseaban fuera usado por sus aliados. El 23 de julio, los austriacos plantearon, pues, a Serbia un ultimátum que no dejaba espacio para negociaciones. A pesar de la respuesta conciliadora de los serbios, Austria declaró la guerra el 28 de julio. Paradójicamente, la incompetencia austriaca impidió que se emprendieran acciones militares de importancia durante las dos semanas siguientes; pero, para asegurarse de que ya se había cruzado el Rubicón, los austriacos bombardearon Belgrado de inmediato. En consecuencia, los rusos se enfrentaron a una situación en la que un nuevo sometimiento a las presiones alemanas y austriacas dañaría sin remedio sus intereses en los Balcanes.

Los planes de guerra de las grandes potencias

Para entonces, la planificación militar había hecho que la guerra fuera casi inevitable. De todos los planes bélicos preparados por los ejércitos europeos antes de 1914, los de Gran Bretaña eran los únicos que no esperaban que su ejército alcanzara resultados decisivos –aunque este dato era un mero reflejo del tamaño y la fuerza de un ejército británico dispuesto a desempeñar en el continente una función secundaria–. Sin embargo, hasta al propio ejército británico se le había encomendado la misión de apoyar una ofensiva francesa decisiva para derrotar al ejército alemán en Renania.

Al interpretar estos planes, el historiador debe tener en cuenta que los planteamientos militares reflejaban los mejores cálculos de economistas y políticos, así como de los miembros del ejército. Los Estados Mayores generales europeos comprendían perfectamente que los campos de batalla modernos serían terrenos de muerte aterradores. Pero los especialistas civiles creían que los Estados modernos eran edificios frágiles, carentes de capacidad de resistencia económica y de estabilidad política. Pocos pensaban que una guerra importante fuese a durar más de un año sin que se produjera un colapso político y financiero. Y aún eran menos quienes creían que un gran conflicto pudiera durar otro año más. Había habido unos pocos profetas que predicaron en el desierto: el anciano Moltke había advertido que la siguiente guerra europea podría durar treinta años. (Su cálculo fue más acertado de lo que se puede pensar. Si consideramos la Primera Guerra Mundial y la Segunda como un único gran enfrentamiento –como entendió Tucídides la Guerra del Peloponeso–, Moltke dio exactamente en el blanco.) El empresario polaco Ivan Bloch formuló una advertencia similar en su libro La guerra futura (1899); según predecía en él, «todo el mundo irá a las trincheras en la próxima guerra». Pero aquellas valoraciones eran sumamente excepcionales. Todas las guerras recientes en que habían intervenido potencias europeas habían tenido una duración relativamente breve; y en el caso de Rusia, había estallado la revolución y la estabilidad política y económica se habían venido abajo. Así, la principal exigencia estratégica a la que se enfrentaban, al parecer, los ejércitos europeos era la de ganar la siguiente guerra con rapidez, antes de que se produjera el colapso económico y político.

El mejor ejemplo de la forma en que unas conjeturas políticas se sumaron a las impresiones de los militares para generar un desastre estratégico es el plan Schlieffen para Alemania. Los errores alemanes fueron similares a los de sus adversarios militares, sólo que a una escala superior y con unas repercusiones mayores sobre el curso de la guerra. El plan Schlieffen reflejaba las virtudes y defectos de la «conducción de la guerra» característica de Alemania. Como aquella «conducción de la guerra» iba a dominar la primera mitad del siglo xx, es especialmente útil examinar el plan en detalle.

El conde Alfred von Schlieffen había sido nombrado jefe del Estado Mayor general en 1891; en cuanto tal, su principal responsabilidad consistía en formular planes para acometer posibles conflictos. En 1891, la pesadilla alemana de enfrentarse a una guerra en dos frentes contra Francia y Rusia, en caso de declararse las hostilidades, se había hecho realidad. En aquella situación, los predecesores de Schlieffen habían pensado en defender Alsacia y Lorena en el oeste y emprender una ofensiva contra Rusia; pero Schlieffen creía que la enorme extensión de Rusia impediría obtener una victoria decisiva. Francia, sin embargo, se enfrentaba a Alemania con una sólida barrera de fortalezas a lo largo de su frontera, por lo cual una victoria en el oeste parecía igualmente problemática. Pero Schlieffen era un estudioso de la historia militar; en cuanto tal, y a partir de sus estudios –sobre todo de la victoria de Aníbal en Cannas (véanse páginas 10, 51)–, había llegado a la conclusión de que la única vía hacia la victoria era la del flanqueo. En ese momento propuso rodear las fortificaciones francesas mediante una invasión de Bélgica. Una vez desplegados en los Países Bajos, los ejércitos alemanes podrían flanquear las defensas de Francia y destruir su ejército en una gigantesca maniobra envolvente al este de París. Eliminada Francia, Alemania podía enfrentarse a Rusia en una campaña realizada con menos premura.

El plan de Schlieffen parecía constituir, en todos los aspectos, una brillante solución operacional para los problemas estratégicos de Alemania. Pero en el plano político adolecía de extraordinarias debilidades, derivadas tanto de su limitada definición del problema como de sus deficientes supuestos operacionales. Su debilidad más evidente se hallaba en el terreno de la estrategia: al violar la neutralidad de Bélgica, los alemanes confirmaban la entrada de Gran Bretaña en la guerra al lado de Francia. Si Alemania triunfaba rápidamente, aquella intromisión supondría poca cosa; en palabras de Schlieffen, permitiría a los alemanes barrer el ejército británico junto con el francés. Pero si la guerra era larga, Gran Bretaña representaba una grave amenaza para la conducción alemana del conflicto, mientras que la violación de Bélgica por parte de Alemania tendría también considerables repercusiones sobre las actitudes de Estados Unidos. Sin embargo, debido a la «hipótesis de una guerra corta» (véanse páginas 270 y 277), estas consideraciones no preocuparon en exceso a Schlieffen ni a sus sucesores.

En realidad, el plan de Schlieffen contenía las semillas de su propio fracaso operacional. Dependía de que los franceses hicieran todo cuanto se esperaba de ellos –a saber, comprometer sus fuerzas en una invasión de Alsacia y Lorena– y de que Bélgica accediera a que su territorio fuera invadido por los alemanes. Cualquier resistencia seria por parte de los belgas pondría a las fuerzas alemanas ante unas enormes dificultades logísticas, en particular si los belgas saboteaban túneles y puentes ferroviarios.

Además, Schlieffen y sus planificadores no intentaron resolver nunca el problema planteado por París. ¿De dónde llegarían las tropas que habrían de bloquear París, si el flanco derecho alemán proseguía su avance hasta el interior de Francia para rodear a las fuerzas francesas? Y si las fuerzas de Alemania se detenían para eliminar a las tropas francesas de París, ¿no tendría entonces el ejército francés tiempo suficiente para volver a desplegarse? En efecto, el plan Schlieffen, como otras grandes estrategias en Europa, sólo existía en el ámbito de la guerra pura e intelectual, donde cada oponente realizaba los movimientos coreografiados para él y en el que ningún error o supuesto incorrecto retrasaba el progreso arrasador hacia la victoria militar.

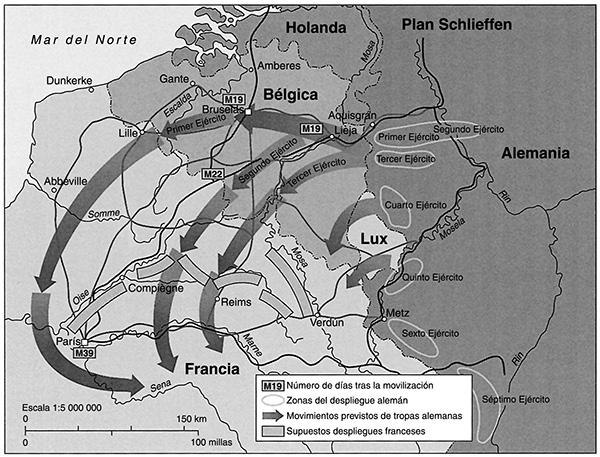

Mapa 10. El plan Schlieffen fue un intento audaz de superar los problemas operacionales y tácticos derivados del aumento vertiginoso de los ejércitos, así como de la creciente eficacia de las armas de la infantería y la artillería. Suponía desplazar 1,5 millones de hombres en siete ejércitos, siguiendo un programa previsto para cada jornada y cada vagón de tren. Dicho plan requería tomar Lieja (donde comenzarían a desplegarse los tres ejércitos principales) el M 12 (el duodécimo día después de la movilización) y someter Bruselas el M 15, cruzar la frontera francesa el M 22 y apoderarse de París el M 39. Esta operación habría dejado fuera de combate a Francia en un plazo de seis semanas –el tiempo preciso que, según calculaba Schlieffen, necesitaría Rusia para llevar a cabo la movilización tota–, permitiendo así a Alemania trasladar sus fuerzas victoriosas al este, a tiempo para enfrentarse a los rusos en Prusia oriental y derrotarlos.

El nuevo jefe del Estado Mayor general, Moltke el Joven, modificó el plan de Schlieffen añadiendo tropas al sector central y al flanco izquierdo, pero dejando el flanco derecho con las fuerzas previstas por éste. (Desde un punto de vista logístico, es dudoso que los alemanes pudieran haber trasladado más tropas al flanco derecho y haberlas abastecido.) Paradójicamente, los retoques más desastrosos realizados en los últimos años de paz tuvieron que ver con las opciones militares, pues en 1913 Moltke y Ludendorff descartaron el plan alternativo para un despliegue ofensivo contra Rusia. Así, como quiera que se iniciase la guerra, Alemania tendría que realizar su movimiento inicial en el oeste. Además, Moltke y Ludendorff decidieron que, nada más notificarse la movilización, las operaciones comenzarían penetrando en los países neutrales de Luxemburgo y Bélgica a fin de impedir cualquier duda de último minuto en el emperador y sus diplomáticos.

Los planes militares de los demás Estados eran un reflejo de la misma «hipótesis de guerra breve» formulada por los dirigentes militares y civiles de Alemania. También reflejaban el hecho de que pocos de los planificadores habían vivido una situación de guerra y ninguno la había experimentado en la escala en que se iba a producir en 1914. En consecuencia, sus iniciativas parecen carecer, en general, de realismo, pero, dadas las circunstancias, representaban intentos de analizar de forma realista los hechos militares, políticos y económicos. Sin embargo, resultaron erróneas en casi todas sus suposiciones.

La cuenta atrás hacia el estallido de la guerra

Con la declaración de guerra de Austria contra Serbia el 28 de julio comenzó a funcionar la bomba de relojería; ya no había manera de detener su estallido. En la década anterior, Rusia se había echado atrás en dos ocasiones ante los desafíos de Austria y Alemania. Pero ya no volvería a hacerlo. El zar llevó a cabo un intento desganado de movilizar sólo las fuerzas rusas desplegadas frente a Austria, pero no las que se enfrentaban a Prusia oriental. Sin embargo, sus generales le convencieron de que aquella clase de despliegue no podía funcionar y daría ventaja a los alemanes.

Una vez que los rusos decretaron la movilización general el 30 de julio, los alemanes entraron en acción. El káiser, tras haber asegurado a sus asesores durante todo el mes de julio que nos se «amilanaría», sintió miedo en el último momento y preguntó a un Moltke consternado si el ejército no podría movilizarse contra Rusia mientras se mantenía a la defensiva en el oeste. Su jefe de Estado Mayor, hecho polvo y a punto casi de estallar en lágrimas, replicó que sólo había una opción: el plan Schlieffen. La réplica abrumadora del káiser fue que el tío de Moltke –el gran Moltke el Viejo– habría respondido de manera diferente. No obstante, el 1 de agosto, el káiser autorizó la movilización y, por tanto, la guerra –dadas las exigencias del plan Schlieffen–. Aquel mismo día, los franceses se movilizaron igualmente, pero anunciaron al embajador alemán que sus tropas se mantendrían alejadas de la frontera. Aquel comentario era irrelevante: cuando Alemania declaró la guerra a Francia, el 3 de agosto, sus tropas se hallaban ya en Luxemburgo y Bélgica. Alemania invadía Luxemburgo, Bélgica y Francia para apoyar las reclamaciones de Austria contra Serbia. Cuando el embajador británico dio a entender al canciller germánico que Alemania tenía unas obligaciones confirmadas mediante tratado para respetar la neutralidad de los Países Bajos, Bethmann Hollweg replicó que el tratado no era más que un «trozo de papel»3.

No hizo falta mucho más para convencer al gabinete británico de que su país debía situarse en el lado de Francia y Rusia. Tras la declaración de guerra de Austria contra Serbia, había bastado sólo una semana para llevar a las principales potencias europeas a un conflicto desastroso. Como comentó el vizconde Grey, ministro británico de Asuntos Exteriores, «las luces se están apagando en toda Europa y ya no volveremos a verlas encenderse en toda nuestra vida»4. Tenía razón: no se encenderían de nuevo en todo el continente hasta 1989.

1 Sheridan, citado en R. Debs Heinl, Jr., Dictionary of Military and Naval Quotations, Annapolis, 1966, p. 155.

2 Winston Churchill, The World Crisis, Toronto, 1931, p. 6.

3 Bethmann-Hollweg, citado en sir Llewellyn Woodward, Great Britain and the War of 1914-1918, Boston, 1967, p. 24.

4 Grey, citado en Heinl, Dictionary of Military and Naval Quotations, p. 363.