1300-1500

VI. La revolución de la pólvora

Geoffrey Parker

En el tratado militar The Theory and Practice of Modern Wars [Teoría y práctica de las guerras modernas], publicado por Robert Barret en 1598, «un caballero» señalaba a «un capitán» que, en el pasado, los ingleses habían realizado maravillas más con los arcos largos que con armas de fuego; a lo cual el capitán le respondió en tono mordaz: «Señor, entonces era entonces, y ahora es ahora. Las guerras han cambiado mucho desde la aparición de las armas de fuego»1. La mayoría de los soldados profesionales de la época estaban de acuerdo. Según sir Roger Williams, otro veterano inglés que escribía en 1590, «debemos confesar que Alejandro, César, Escipión y Aníbal fueron los guerreros más meritorios y famosos que hayan existido; sin embargo, le aseguro... que nunca habrían... conquistado países con tanta facilidad si hubieran estado fortificados como se han fortificado Alemania, Francia, los Países Bajos y otros desde la época en que ellos vivieron»2.

Este reconocimiento de la innovación y el cambio era poco habitual en un tiempo que se enorgullecía de sus precedentes clásicos y su continuidad con ellos, pero los hechos eran incuestionables. La introducción de las armas de fuego, en especial la artillería, y de nuevos sistemas de fortificación había revolucionado la conducción de la guerra.

El auge de las armas de fuego

La fórmula correcta para la elaboración de la pólvora –a base de salitre, azufre y carbón– fue descubierta por primera vez en China, quizá ya en el siglo ix d.C.; y en el siglo xii, los ejércitos de la dinastía Sung utilizaban bombardas y granadas de metal. La nueva técnica se difundió gradualmente hacia Occidente, hasta que a comienzos del siglo xiv varias fuentes árabes y europeas mencionan armas de artillería hechas de hierro, mientras que la primera ilustración conocida de una bombarda en Europa (fechada en 1327) guarda un parecido sorprendente con la representación más antigua procedente de China (fechada en 1128).

Es significativo que las primeras ilustraciones de cañones realizadas en Occidente los mostraran en acción contra puertas de madera de castillos, pues, durante otro siglo por lo menos, las armas de pólvora se utilizaron en Europa principalmente contra blancos «blandos», como puertas o casas. Según una crónica contemporánea, cuando los ingleses sitiaron Berwick-upon-Tweed (situado entonces justo en la frontera escocesa), en 1333,

lanzaron numerosos ataques contra la ciudad con cañones y otros artefactos de [asedio], con los que destruyeron más de una hermosa vivienda; también cayeron por tierra algunas iglesias debido a las grandes piedras disparadas despiadadamente por [los] cañones y otras máquinas [de asedio]. Y, sin embargo, los escoceses guardaron bien la ciudad... no permitiendo entrar [a los ingleses]... Éstos, no obstante, permanecieron allí hasta que los habitantes de la ciudad se quedaron sin provisiones; además, estaban tan cansados de mantenerse en vela que no sabían qué hacer3.

El relato explica con claridad que, por un lado, la artillería primitiva se utilizaba de la misma manera que las máquinas tradicionales de asedio, como las catapultas y los fundíbulos, para lanzar proyectiles al interior de la ciudad a fin de causar daños en casas e iglesias (más que para batir y derribar murallas); y que, por otro, su impacto no pasaba de ser limitado –aunque podía provocar «cansancio» en los defensores, al mantenerlos despiertos hasta que la ciudad caía por hambre.

Los fundíbulos y otras «máquinas» para lanzar piedras siguieron desempeñando un cometido en los asedios hasta bien entrado el siglo xv. El tratado escrito en 1409 por Christine de Pisan sobre la práctica militar los consideraba tan esenciales para realizar con éxito un cerco como los cañones de hierro; y en la década de 1420 entraron en acción en Francia en varias ocasiones. Pero, diez años después, la bombarda acreditó por fin su valía. Durante la segunda fase de la Guerra de los Cien Años, desarrollada en Francia (véase página 94 y ss.), los grandes cañones provocaron «tanto daño en las murallas del castillo» durante un asedio organizado en 1430, «que la guarnición capituló»; en otro, montado en 1433, la artillería «apuntó contra las puertas y los muros... y les causó daños considerables, abriendo brechas en varias partes»; mientras que en un tercero, en 1437, el fuego de cañón derribó «una gran parte de las murallas... arrasándolas de tal manera que no hubo ya forma de defender [la ciudad]»4.

Aunque algunas fortalezas podían seguir resistiendo si la topografía las situaba fuera del alcance de los cañones o si la artillería de los sitiadores resultaba inadecuada, las piezas desplegadas por los principales Estados europeos a partir de la década de 1430 podían reducir con éxito a escombros en cuestión de días la mayoría de las defensas verticales. Harfleur, que en 1415 había resistido un asedio durante seis semanas, y en 1440 otro durante seis meses, cayó en manos de Carlos VII de Francia en diciembre de 1449, al cabo de sólo diecisiete días debido al daño infligido por las dieciséis bombardas fundidas especialmente para aquella tarea. Y Harfleur era sólo uno de los más de diecisiete fuertes ingleses en Normandía que serían recuperados por los franceses entre mayo de 1449 y agosto de 1450. No todos fueron sometidos por bombardeo –algunos fueron abandonados por considerarse indefendibles, mientras que un número sorprendente de ellos cayó por traición–, pero la mayoría se rindieron porque el tren de asedio francés hacía imposible una ulterior resistencia. Las rápidas conquistas de Bretaña por Francia y de Granada por Castilla, realizadas ambas en la década de 1480, se lograron también en gran parte gracias a la superior potencia de fuego de los cañones vencedores.

Estos llamativos éxitos fueron el reflejo de unas importantes innovaciones técnicas. La artillería primitiva tenía un alcance limitado, pues para que el impacto fuera de tiro horizontal los cañones debían colocarse a corta distancia; pero si se acercaban demasiado, podían ser capturados o dañados en una salida del enemigo. Todavía en el siglo xvi, los expertos consideraban que una distancia menor de 90 metros era escasa para resultar segura, pero que una separación superior a los 270 metros era excesiva para resultar eficaz. Es evidente que las piezas de artillería de cañón corto de la década de 1320 carecían de potencia para atravesar murallas reforzadas, incluso a una distancia de 90 metros, y lo mismo puede decirse de los primeros años del siglo xv, cuando la proporción entre la longitud del tubo y el calibre del proyectil superaba todavía en raras ocasiones la relación de 1,5:1. Sin embargo, en 1430, esa proporción se había doblado hasta 3:1, lo cual aumentaba no sólo la precisión, sino también la velocidad de salida y, por tanto, el alcance. Estas dos últimas magnitudes mejoraron aún más con el descubrimiento realizado por aquellas mismas fechas de que, por un lado, la pólvora preparada en gránulos pequeños (pólvora «en grano») era mucho más efectiva que antes (tres veces más, según el cálculo de algunos contemporáneos), y de que, por otro, los proyectiles de hierro o plomo provocaban muchos más daños en el blanco que los de piedra. Finalmente, las mejoras conseguidas en metalurgia permitieron fundir cañones de tamaño e impacto sin precedentes: entre los ejemplos conservados de comienzos del siglo xv, la bombarda más pequeña disparaba un proyectil de 12 centímetros de diámetro y la más grande una bala de 76 centímetros y más de 680 kilos de peso.

No obstante, aquellos monstruos se manufacturaban de manera muy similar a los barriles de cerveza, con duelas sujetas mediante flejes de hierro, de modo que no era difícil que ocurrieran desastres. Así, una gran pieza borgoñona utilizada contra los turcos en 1445 estalló por abrir fuego con demasiada frecuencia –primero reventaron dos flejes, y en el siguiente disparo otros dos, más una duela–, mientras que en 1460 Jacobo II de Escocia murió al hallarse demasiado cerca de un cañón cuyas duelas estallaron al ser disparado. Pero otras piezas del tren de asedio del rey escocés, como la «Mons Meg» (expuesta actualmente en el castillo de Edimburgo), demostraron ser mucho más duraderas y eficaces.

Aunque la fundición en bronce en vez de hierro reducía significativamente el peso de las grandes piezas de artillería, sólo las armas de gran calibre resultaban verdaderamente eficaces contra las murallas reforzadas. Todavía dos siglos más tarde, justo después del estallido de una importante sublevación en 1641, los gobernadores de Irlanda veían claramente que,

además de las ciudades amuralladas que se han sublevado, habrá que apoderarse de un gran número de castillos recurriendo tan sólo al empleo de baterías; y si no tenemos más artillería que culebrinas, las operaciones serán tanto más difíciles... debido a las numerosas descargas que las culebrinas se ven obligadas a disparar antes de poder abrir brecha, mientras que el cañón perfora y desgarra los muros enseguida y bate de tal manera que, a continuación, unos pocos disparos de la culebrina derriban todo cuanto el cañón ha debilitado5.

Sin embargo, desplazar unas piezas tan enormes hasta el objetivo asignado requería una ruta segura, lo cual suponía habitualmente contar con la protección de un ejército o una armada. Esto significaba en realidad que, hasta que no hubieran sido derrotadas las fuerzas principales del enemigo, la artillería pesada sólo se podía utilizar contra puertos marinos, como el de Constantinopla en 1453, o formando parte de una campaña de mayor importancia en la que el ejército de tierra y el tren de asedio se desplazasen juntos a paso de tortuga.

Por esa razón era raro que la artillería desempeñara un cometido decisivo en las batallas medievales, y, al principio, sus disparos se utilizaban más para intimidar que para dañar al enemigo: en Crécy (1346), por ejemplo, según un contemporáneo, los ingleses «abrieron fuego con algunos cañones que habían llevado a la batalla para asustar a los [ballesteros] genoveses»6. Sin embargo, un siglo más tarde, el alcance de la artillería superaba al de los arqueros, mientras que las mejoras introducidas en su diseño –sobre todo la combinación de muñones y cureñas de dos ruedas– permitían apuntar cada una de las piezas con relativa rapidez.

La primera referencia conocida a armas de fuego manuales en Europa data de 1364, fecha en que un inventario del arsenal de Perugia (Italia) registró «500 bombardas de un palmo de largo, que se sostienen con la mano: son muy manejables y pueden perforar cualquier armadura». Las primeras ilustraciones, en torno a 1400, muestran todavía una «bombarda» en miniatura montada sobre un bastidor de madera para abrir fuego y, al parecer, las armas manuales no se dispararon apoyándolas en el pecho o en el hombro hasta alrededor de 1450. Sin embargo, durante algún tiempo, las armas de fuego portátiles fueron sólo unas más entre otras muchas, superadas de lejos en las acciones por arcos, ballestas, partesanas y picas. El propio duque Carlos el Temerario de Borgoña, que era plenamente consciente de la importancia de la armas de tiro en el combate, seguía confiando más en los arqueros que en los artilleros en la década de 1470. Aunque costaba mucho menos tiempo formar hombres para disparar un arcabuz que para tensar un arco, lo cual permitía movilizar un número de infantes mucho mayor, transcurrió otro siglo hasta que las armas de fuego se convirtieron en los árbitros del campo de batalla en Europa.

Para entonces, el cañón había transformado ya la guerra de asedio. «Grandes ciudades que en otros tiempos podían haber resistido durante un año ante cualquier enemigo que no fuera el hambre caían ahora al cabo de un mes»7, observaba un cronista hablando de la artillería, que garantizó la rápida conquista del reino moro de Granada, en el sur de España, durante la década de 1480. «Una vez trasladadas [las piezas] hasta las murallas, se instalaban con increíble celeridad. Hacían fuego con tanta rapidez y potencia, dejando sólo intervalos brevísimos entre disparos, que podían hacer en cuestión de horas lo que en Italia solía requerir días»8, reiteraba un historiador contemporáneo al describir los cañones introducidos por los franceses en Italia después de 1494. Según escribía en 1519 el comentarista militar Nicolás Maquiavelo, «no hay muralla, por más gruesa que sea, que no pueda ser destruida en pocos días por un cañón de artillería»9.

El problema de los defensores tras la revolución de la pólvora, era, por tanto, cómo mantener en jaque la artillería pesada del enemigo y, en caso de no lograrlo, cómo limitar el daño que pudiera causar. En la década de 1360 muchas plazas fuertes habían instalado sus propios cañones para eliminar los del enemigo o mantenerlos fuera de alcance: Bolonia, en Italia central, contaba con 35 piezas de artillería sobre sus murallas; Malinas, en los Países Bajos, incrementó su arsenal a un ritmo medio de catorce cañones por año entre 1372 y 1382, mientras que Dijon, en Borgoña, poseía trece cañones en 1417, y noventa y dos en 1445. La década de 1360 conoció también la aparición de troneras (a veces, simples ampliaciones de las aspilleras existentes), sobre todo en las torres de las murallas y de las puertas de acceso, desde donde se podía hostigar al enemigo atacante. Algo más tarde se añadieron nuevas torres a las fortificaciones existentes para incrementar aquel fuego de flanqueo, mientras que tanto las torres como las murallas se reforzaron y engrosaron con el fin de soportar el peso y el retroceso de los cañones pesados colocados sobre ellas y absorber el impacto de los disparos recibidos. Pero esas medidas, al llevarse a cabo dentro del marco de las defensas verticales tradicionales, sólo pudieron retardar, pero no impedir, la mortífera aparición de la cortina de fuego.

El arquitecto y humanista italiano Leon Battista Alberti fue el primero en adivinar la respuesta correcta a la bombarda. Su ensayo Sobre el arte de la construcción, escrito en la década de 1440, sostenía que las fortificaciones defensivas serían mucho más eficaces si se «construyeran siguiendo un trazado irregular, como los dientes de una sierra», y conjeturó que una configuración en forma de estrella podría ser la mejor, pues proporcionaría campos de fuego cruzados. Otros autores militares italianos de finales del mismo siglo abogaron también por unas defensas poligonales y en ángulo; pero al principio fueron pocos los gobernantes que les prestaron atención, y aquellos tratados permanecieron largo tiempo inéditos. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, aunque la mayoría de las nuevas fortificaciones siguieron construyéndose según el diseño vertical tradicional, unas pocas fortalezas de Italia central contaron con enormes bastiones en ángulo a intervalos regulares, tanto para mantener alejada la artillería enemiga como para presentar un fuego mortal de flanqueo contra cualquier intento de asalto. Luego, en 1515, se levantó en el puerto papal de Civitavecchia todo un recinto de bastiones cuadrangulares para crear un sistema defensivo completo de campos de fuego. Había nacido la «fortaleza artillada».

Defensa de estilo italiano

Los contemporáneos reconocieron de inmediato el sistema de bastiones –conocido en Italia como de «estilo moderno» (alla moderna), y en otras partes como «traza italiana» (trace italienne)– como la única defensa plenamente efectiva contra la revolución de la pólvora. Según la sucinta frase del arquitecto militar Francesco Laparelli: «Es imposible defender una plaza sin bastiones contra un ejército con artillería»10. A su vez, el especialista militar Raymond de Beccarie, señor de Fourquevaux, sostenía que sólo las fortificaciones construidas a partir de 1510 constituían un obstáculo serio para un atacante bien armado,

pues las fortificadas antes de esa fecha no se pueden calificar de fuertes, dado que el arte de construir bastiones no vio la luz hasta hace sólo muy poco tiempo. Sin embargo, las que han sido amuralladas desde entonces o en nuestra época deben considerarse extremadamente difíciles de capturar (con tal de que hayan sido construidas con tiempo y sin prisas)11.

La distinción entre una construcción apresurada y otra sistemática era importante, pues la edificación de un sistema defensivo «moderno» constituía una tarea importante –quizá la máxima obra de ingeniería de la época–. Así, la ciudadela pentagonal de Amberes, encargada en 1567, supuso la retirada de 590.000 metros cúbicos de tierra y la construcción de otros 200.000 de albañilería a un ritmo no superado hasta entonces de 5.500 metros cúbicos mensuales –aunque, incluso así, costó más de tres años terminarla–. Es evidente que un proyecto tan prolongado, en especial cuando se aplicaba a toda una ciudad, sólo podía emprenderse adelantándose a una amenaza, y no en respuesta a ella.

En un escrito de 1526, Nicolás Maquiavelo preveía tres formas distintas de transformar una ciudad en una fortaleza artillada. Dos de ellas suponían comenzar de cero, derribando las murallas existentes y construyendo un nuevo sistema defensivo que incluyera todos los suburbios y todos los puntos desde donde pudiera amenazar el enemigo (como las cotas altas vecinas), o bien levantando un recinto más reducido que el anterior, abandonando (y aplanando) todas las zonas consideradas indefendibles. Ambos métodos implicaban, no obstante, unos gastos colosales; así, en 1542, el papado abandonó su proyecto de rodear Roma con un cinturón de dieciocho poderosos bastiones cuando llegaron las facturas para la construcción de sólo uno; y en la década de 1590 los venecianos decidieron reducir de doce a nueve bastiones el tamaño de su proyectada fortaleza de Palmanova para poder economizar. Pero la creación de una fortaleza artillada implicaba también elevados costes sociales, pues afectaba por definición a zonas mucho más extensas que antes –sobre todo a los suburbios, situados justo en las afueras de las murallas medievales y en los que solían hallarse edificios importantes, como hospitales, conventos y monasterios, así como instalaciones industriales (molinos y hornos).

El informe escrito por Maquiavelo en 1526 admitía, pues, una tercera técnica para la construcción de fortificaciones modernas, que, aun siendo inferior a las otras, era más rápida y barata. Consistía en una modificación drástica de las defensas existentes mediante la reducción de la altura de las anteriores murallas y el aumento de su anchura, un nuevo diseño de torres y puertas para convertirlas en bastiones y la creación de una escarpa para permitir un campo de fuego adecuado. Es evidente que, cuando no estaban protegidos por ladrillos o piedra, los muros de tierra no solían durar mucho tiempo (los cálculos contemporáneos oscilaban de cuatro años, con un mantenimiento mínimo, a diez) hasta que los agentes meteorológicos los erosionaban. Pero su levantamiento era relativamente rápido y barato, podían absorber con eficacia las descargas que incidían en ellos, y, si contaban con un número suficiente de defensores decididos, desafiar incluso a los mayores ejércitos de la época. Así, en 1552 la ciudad de Metz, en Lorena (Francia oriental), logró resistir un asedio organizado por 55.000 hombres –probablemente el ejército de campaña más numeroso del siglo–, a pesar de no disponer de un sistema defensivo plenamente «moderno». Los franceses habían tomado la ciudad en mayo, y cinco meses más tarde llegó una enorme fuerza reunida por el emperador Carlos V para recuperarla. No obstante, la guarnición francesa de 5.800 hombres trabajó día y noche para reforzar las fortificaciones existentes levantando «paseos de ronda» (de hasta cinco metros en algunos lugares) con «flancos» a ambos lados, precisamente en los puntos más vulnerables, y consolidando todos los muros con terraplenes y balas de lana. Así, cuando el 27 de noviembre, tras haber disparado más de 7.000 proyectiles contra un sector de la muralla perimetral, los sitiadores provocaron el derrumbamiento de unos 22 metros de la misma, no se atrevieron aún a lanzar un asalto, pues fue imposible silenciar los cañones de los flancos.

Avanzado el siglo, al mejorar tanto la potencia de la artillería como las técnicas de asedio, aquellos complementos añadidos a las defensas medievales resultaron inadecuados. El bastión angular era lo único que ofrecía seguridad, por lo cual las fortalezas artilladas inventadas en Italia central se propagaron de manera constante por toda Europa. En 1550, el nuevo estilo predominaba en la península italiana y a lo largo de las fronteras entre Francia y los Países Bajos y entre las tierras de los Habsburgo y de los turcos. Los años entre 1529 y 1572 fueron testigos de la construcción de unos 42 kilómetros de defensas abastionadas sólo en los Países Bajos: cuatro ciudadelas, doce recintos amurallados completamente nuevos y dieciocho sustancialmente renovados. En 1610, cincuenta fortalezas artilladas tachonaban los 965 kilómetros de frontera terrestre entre Calais y Toulon, mientras que otras defendían sectores estratégicos de Alemania, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Polonia y Rusia, además de bases coloniales como las de La Habana y Cartagena en el Caribe, Mombasa, Diu y Malaca en el océano Índico, y Manila, Macao y Callao en las orillas del Pacífico.

El impacto de estas innovaciones se hizo sentir de varias maneras. En primer lugar, los asedios duraron mucho más a partir de entonces. Se habían acabado los tiempos en que era posible arrebatar al enemigo setenta y más fuertes en un par de temporadas de campaña (véase página 97), pues, donde hubiera bastiones, las conquistas máximas que podían obtenerse en un año consistían en una o, como máximo, dos fortalezas. La captura de cada fuerte defendido por la traza italiana requería meses, cuando no años. De hecho, poner sitio a una fortaleza artillada podía resultar casi tan arduo como levantarla: había que construir y guarnicionar un rosario de obras de asedio hasta que los defensores se rendían por hambre; otra alternativa consistía en abrir trincheras lo bastante adelantadas como para permitir bombardear los muros a corta distancia o introducir minas de pólvora bajo un bastión.

Sin embargo, la toma de una fortaleza artillada no sólo duraba más tiempo, sino que implicaba la intervención de muchos más soldados. Por un lado, guarnicionar las obras de asedio requería un ejército sitiador más numeroso: Sébastien le Prestre de Vauban, el principal ingeniero militar del siglo xvii, consideraba esencial para el éxito una proporción de diez sitiadores por defensor, con un mínimo de 20.000 hombres. Por otro lado, la acción ofensiva representaba sólo un aspecto de la campaña, pues también era necesario defender el territorio propio contra un posible ataque enemigo manteniendo unas guarniciones adecuadas y dejando en reserva un posible ejército de apoyo.

En cierto sentido, la traza italiana resultó eficaz para el esfuerzo que requería: la ciudad húngara de Szigeth, defendida por un recinto completo de murallas modernas, desafió con éxito a los turcos en 1566 con una guarnición de sólo 800 hombres. Pero al ser muchas las fortalezas que había que defender, unas guarniciones incluso relativamente reducidas podían llegar a inmovilizar –por acumulación– entre el 40 y el 50 por 100 de las fuerzas de un Estado. El mando supremo del ejército español de Flandes proyectó guarnecer 208 plazas distintas en los Países Bajos del sur para su campaña de 1640, lo que suponía una cifra de 33.399 soldados en un momento en que la fuerza total prevista para el ejército se situaba en tan sólo 77.000 hombres. Algo más tarde, Luis XIV de Francia consideró también prudente dedicar casi la mitad de su ejército a guarnecer los bastiones de la «frontera de hierro» de su reino: 166.000 hombres en 221 fortalezas en 1688, cifras que se elevaron a 173.000 hombres en 297 fortalezas en 1705.

Como es natural, una defensa efectiva exigía algo más que hombres; también requería cañones y munición. En la década de 1440, el ejército francés necesitó sólo 20 toneladas de pólvora y cuarenta cañoneros cualificados para su artillería, pero en 1500 las cifras correspondientes fueron de 100 toneladas y 100 cañoneros, y en 1540 de 500 toneladas y 275 cañoneros.

La difusión y multiplicación de los recursos militares –tanto humanos como materiales– a esa escala crearon problemas estratégicos nuevos y críticos. En su influyente obra Sobre la guerra, Carl von Clausewitz, el teórico militar alemán del siglo xix, tomó prestado de la física el concepto de «centro de gravedad» para explicar lo que le parecía el objetivo esencial de la estrategia: «Un teatro de operaciones, tanto si es grande como pequeño, y las fuerzas estacionadas en él, sea cual sea su tamaño, constituyen el tipo de unidad en el que se puede reconocer un único centro de gravedad, que es el lugar donde debería decidirse la acción»12.

Clausewitz se basaba en su experiencia directa de las espectaculares victorias francesas del periodo de 1792-1812 (véase el capítulo 11) y en sus amplias lecturas de historia militar para concluir que, «para Alejandro, Gustavo Adolfo, Carlos XII y Federico el Grande, el centro de gravedad era su ejército. Si su ejército hubiese sido destruido, todos habrían pasado a la historia como personajes fracasados». Pero su análisis ignoraba que el ejército de Gustavo Adolfo había sufrido, en realidad, una importante derrota en Nördlingen en 1634 (dos años antes de la muerte del rey en la batalla poco concluyente de Lützen), lo cual no provocó, sin embargo, el «fracaso» de Suecia. Al contrario, cuando la guerra concluyó por fin con la Paz de Westfalia, en 1648, Suecia logró todos sus objetivos bélicos principales: extensas conquistas territoriales, garantías adecuadas para su seguridad futura, y una sustanciosa indemnización de guerra.

La contradicción entre la derrota de Nördlingen y los logros de Westfalia se debió a que Suecia controlaba numerosas fortalezas artilladas que se mantuvieron firmes incluso tras la derrota del ejército principal. En 1648, las fuerzas suecas en Alemania sumaban aún 70.000 soldados, de los que casi la mitad guarnecían 127 plazas fuertes estratégicamente situadas: de ese modo no constituían un «centro de gravedad» susceptible de ser destruido por un adversario de un solo golpe. Otros teatros de operaciones dominados por la traza italiana en los siglos xvi y xvii demostraron ser igualmente resistentes a los golpes demoledores por los que abogaba Clausewitz. El problema fue resumido en frase memorable por don Luis de Requeséns, comandante de las fuerzas españolas que intentaban acabar con la rebelión de Flandes. «Reducir por fuerza 24 villas que hay rebeladas en Holanda, tardándose en cada una de ellas lo que aquí se ha tardado en las que por este camino se han reducido, no hay tiempo ni hacienda en el mundo que baste»13, advertía a su señor Felipe II en 1574. Y de nuevo, un poco más tarde:

[Se ha] ganado muchas villas y una batalla, que cada cosa destas suele allanar y aun ganar un reyno de nuevo, aquí no ha sido de effecto ... Piensso que Dios, por mis pecados, me ha querido mostrar aquí tantas vezes la tierra de promissión, como a Moysés, pero que ha de ser otro el Josué que ha de entrar en ella14.

Sin embargo, no apareció un Josué español; en cambio, las fortalezas artilladas de Holanda y Zelanda desafiaron todos los esfuerzos de reconquista realizados por Felipe II, hasta que su hacienda se declaró en bancarrota en 1575 y su ejército se amotinó y abandonó sus posiciones en 1576. Hasta el siglo xviii prevaleció en gran parte de Europa un modelo de guerra en el que la importancia de los asedios eclipsaba la de las batallas y los conflictos se eternizaban.

La proliferación de las fortalezas artilladas incrementó el coste de las guerras en dos aspectos esenciales: aumentando la duración (y reduciendo los beneficios) de cada operación militar, e incrementando el número de soldados y la cantidad de pertrechos requeridos para librarlas. El gasto bélico de España se multiplicó por cuatro a finales del siglo xvi, experiencia compartida por otros Estados menores: en 1565, el primer ministro inglés se quejó con petulancia de la «incertidumbre del coste de la guerra, pues hoy día vemos que todas las guerras cuestan tres veces más de lo que solían»15.

Sin embargo, las cargas de la guerra, que crecieron vertiginosamente en el siglo xvi, se debían a algo más que la mera tecnología. En primer lugar, la «revolución de los precios» ocurrida en aquel periodo incrementó el coste de todas las cosas –estuvieran o no relacionadas con la guerra–. Los productos alimenticios, por ejemplo, costaban por término medio un 4 por 100 más cada año, y el precio de la ropa, armas y otros pertrechos subió de forma correspondiente.

Esta continua inflación de los precios estuvo acompañada, sin embargo, por una expansión espectacular y sostenida de la actividad económica. Entre 1450 y 1580, la población de Europa occidental llegó casi a doblarse, aumentando constantemente la demanda interior, que dio pujanza al cultivo de la tierra, la producción agraria e industrial y el comercio. Esto puso a su vez a disposición de los Estados recursos adicionales (obtenidos mediante préstamos o impuestos, o por ambos medios) que les permitieron sustentar guerras. Es verdad que, como en la Edad Media, muchas partidas del gasto militar se descargaban sobre hombros ajenos. Las ciudades, sobre todo, tenían que pagar su propia defensa. Amberes, por ejemplo, financió sus espléndidas murallas nuevas (con nueve bastiones y cinco puertas monumentales), terminadas entre 1542 y 1557, y posteriormente su ciudadela pagándolas enteramente con préstamos garantizados por los impuestos locales sobre la propiedad y los productos alimenticios (¡al cabo de dos siglos no había sido devuelto aún el «fondo para la fortificación» creado de ese modo!). Además, los gastos corrientes de la defensa local recaían también normalmente sobre las comunidades particulares –entre sus responsabilidades comunes se hallaban las de mantener y guarnecer las murallas, así como las de alojar y alimentar la guarnición–, de modo que entre el 50 y el 75 por 100 de muchos presupuestos municipales estaban asignados a la defensa.

Sin embargo, una circunstancia política fortuita ocurrida en aquel periodo obligó a la mayoría de los Estados de Europa occidental a dedicar a la defensa una parte de sus recursos desconocida hasta entonces, lo cual llevó a imponer fuertes cargas fiscales y solicitar préstamos más altos y desembocó (en definitiva) en una crisis constitucional, aunque no en una revolución. El matrimonio de Maximiliano de Habsburgo con María de Borgoña (heredera del duque Carlos el Temerario) en 1477 fue el comienzo del rápido ascenso de una dinastía germana meridional de menor importancia a una posición prominente en Europa: gracias a una serie de posteriores uniones acertadas y fallecimientos inesperados, su nieto Carlos V se convirtió en el primer mandatario de los Países Bajos borgoñones (1506), luego, en rey de España y de la Italia española (1516), y finalmente en emperador del Sacro Imperio Romano (1519). Francia, que había sido en otros tiempos el Estado más poderoso de Europa occidental, se sintió entonces cercada por los territorios de un único soberano, y una serie de monarcas franceses lucharon durante más de un siglo para liberarse de lo que consideraban la presa asfixiante de los Habsburgo. Poco a poco se fueron dando cuenta de que su propósito no podía alcanzarse combatiendo en sólo uno o dos teatros de operaciones al mismo tiempo. Por tanto, en otoño de 1552, mientras Carlos V sitiaba Metz, en Lorena, Enrique II mantenía un ejército de observación en Champaña, por si Metz necesitaba apoyo, otro en la frontera septentrional, donde, el mes de diciembre, sitió Hesdin (obligando así al emperador a abandonar el asedio de Metz), y un tercero en Italia, al principio para defender Parma y, luego, para guarnicionar la república rebelde de Siena. Francia combatía, pues, en tres frentes a la vez –en cuatro, si contamos las guarniciones de otras fronteras y las fuerzas que ocupaban Saboya; y en cinco, si incluimos en la cuenta la armada francesa, que actuaba frente a las costas italianas junto con los turcos–. El Estado francés no había intervenido hasta entonces simultáneamente en tantos teatros de guerra diferentes (aunque en el futuro lo haría en repetidas ocasiones).

La combinación de la revolución de la pólvora, la fuerte inflación de los precios y la hegemonía habsburguesa en Europa había creado un molde nuevo y caro para la aparición de importantes conflictos internacionales. El motivo principal de las luchas siguió siendo la rivalidad dinástica; pero mientras los distintos conflictos de la Edad Media solían producirse de manera aislada, a partir de 1500 estuvieron frecuentemente ligados. Además, el desarrollo simultáneo de una técnica nueva en la guerra naval extendió las hostilidades a alta mar, así como a algunas partes de América, África y Asia, de modo que, a partir de ese momento, las principales potencias europeas tuvieron que mantener también unas costosas armadas.

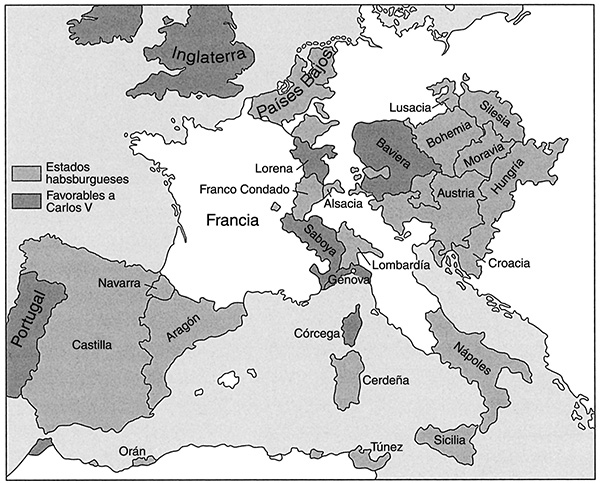

Mapa 4. El emperador Carlos V (1519-1558) recibió cuatro herencias distintas como sucesor de cada uno de sus abuelos. De Fernando de Aragón obtuvo los territorios de Sicilia, Nápoles, Cerdeña y Aragón, a los que añadió Lombardía y Túnez (1535). El legado de Isabel, esposa de Fernando, incluía Castilla, Granada y las Indias occidentales, a las que Carlos añadió México (1519-1522) y Perú (1532-1534). María de Borgoña le aportó la mayor parte de los Países Bajos, a los que Carlos anexionó más provincias en el nordeste. Su esposo, Maximiliano de Habsburgo, le legó Austria y Alsacia y contribuyó a asegurarle la elección como emperador del Sacro Imperio Romano en 1519, mientras Fernando, hermano de Carlos, sumaba Hungría, Bohemia, Moravia, Lusacia y Silesia en 1526. Los territorios de los Habsburgo rodeaban en ese momento a Francia, o –según frase de un ministro español– Francia era «el corazón del Imperio español».

1 R. Barret, The Theorike and Practike of Modern Warres, Discoursed in Dialogue, Londres, 1598, pp. 2-3.

2 R. Williams, A Briefe Discourse of Warre, en J. X. Evans (ed.), The Works of Sir Roger Williams, Oxford, 1972, p. 33.

3 F. W. Brie (ed.), The Brut, or the Chronicles of England, Londres, 1906, I parte, pp. 281-282.

4 Citas tomadas de C. J. Rogers, «The military revolutions of the Hundred Years’ War», Journal of Military History LVII (1993), p. 265.

5 J. Hogan (ed.), Letters and Papers Relating to the Irish Rebellion between 1642-1646, Dublín, 1936, p. 73: los lores jueces de Dublín al Parlamento inglés, 8 de julio de 1642.

6 Laparelli, citado por V. Schmidtchen, Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, Taktik, Theorie, Weinheim, 1990, p. 206.

7 Andrés Bernáldez, Memorias del reinado de los Reyes Católicos, citado por W. F. Cook, «The cannon conquest of Nasrid Spain and the end of the Reconquista», Journal of Military History LVII (1993), p. 43.

8 Francesco Guicciardini, The History of Italy, ed. de J. R. Hale, Nueva York, 1964, pp. 153-154.

9 N. Machiavelli, Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio (escritos en 1519, publicados en 1531), libro II, cap. 17.

10 Informe sobre la necesidad de fortificar Bolonia, citado en R. J. Tuttle, «Against Fortifications: the Defence of Renaissance Bologna», Journal of the Society of Architectural Historians XLI (1982), p. 198.

11 Fourquevaux, Instructions sur le faict de la guerre, París, 1548, f. 85.

12 Carl von Clausewitz, On War, ed. de M. Howard y P. Paret, Princeton, 21984, pp. 487, 596.

13 Nueva colección de documentos inéditos para la historia de España, V, Madrid, 1894, p. 368: Don Luis de Requeséns a Felipe II, 6 de octubre de 1574.

14 British Library, Additional Ms 28,388 fos. 70v-71, Requeséns a don Gaspar de Quiroga, agosto de 1575.

15 Sir William Cecil, citado por S. Adams, «Tactics or politics? “The military revolution” and the Hapsburg hegemony», en J. A. Lynn (ed.), Tools of War. Instruments, Ideas, and Institutions of Warfare, 1445-1871, Urbana, 1990, p. 46.