300-1300

IV. las murallas romanas

Bernard S. Bachrach

Desde el reinado del emperador Diocleciano (285-305 d.C.) hasta el descubrimiento de las armas de fuego en el siglo xiv, los aspectos esenciales de la organización, estrategia y táctica militar en Europa muestran una sorprendente continuidad. Este hecho refleja en parte el predominio duradero de la topografía militar romana –la infraestructura conservada de ciudades fortificadas, fortalezas, puertos y carreteras creada entre los siglos iii y v–. Tras una gradual disolución del poder imperial en la mitad occidental del imperio durante el siglo v, los responsables de los asuntos militares en los Estados sucesores de Roma no tuvieron ni la tentación ni los recursos para eliminar las murallas romanas. Al igual que los emperadores romanos orientales, los soberanos romanogermánicos se diferenciaban poco de los emperadores de la Roma tardía en cuanto a los medios empleados para controlar y utilizar con eficacia aquel patrimonio. Esa continuidad es también un reflejo de la indiscutida superioridad de la antigua ciencia militar, que los responsables de las decisiones podían encontrar en libros como el Compendio de asuntos militares de Vegecio (véase p. 10), y los importantes contactos entre Occidente y Bizancio, que estimularon el intercambio de ideas y el estudio de las antiguas técnicas militares.

Primacía del asedio

La gran estrategia de la época romana tardía giró en torno a la conservación de los centros urbanos, sede de la administración, la organización religiosa, la manufactura y la población, que habían sido fortificados o reconstruidos tras las invasiones y las guerras civiles del siglo iii. Aquella red de fortificaciones autónomas –el primer ejemplo de una estrategia de defensa en profundidad en Occidente– estaba al servicio de dos objetivos. En primer lugar, que cada fortaleza albergara fuerzas de campaña móviles capaces de amenazar los movimientos y líneas de abastecimiento de un invasor. En segundo lugar, que si un enemigo decidía asediar una de las ciudades defendidas, ésta pudiera convertirse en un yunque contra el que el ejército principal de campaña aplastaría al invasor. La calidad de las fortificaciones romanas –y su ubicación estratégica– hacía muy difícil su captura. Se requerían grandes ejércitos bien pertrechados no sólo con máquinas de asedio, sino también con los medios para mantenerse mientras se hallaran desplegados durante meses en campamentos fijos.

La fracasada invasión de las Galias lanzada por Atila el 451 fue un excelente ejemplo del éxito de la estrategia romana de defensa en profundidad. Los hunos y sus aliados agotaron sus recursos a lo largo de varios meses atacando ciudades fortificadas y disfrutando de un éxito limitado a pesar de la ausencia de fuerzas romanas de socorro. Luego, mientras Atila sitiaba la ciudad de Orleans, el general romano Aecio se acercó con un ejército reclutado en gran parte en las Galias. Los hunos se retiraron perseguidos por los romanos. En Châlons, en el centro de las Galias, Atila decidió detenerse y luchar. El ejército de los hunos fue derrotado y se retiró sin haber obtenido ninguna conquista territorial y mucho más pobre que al comenzar la campaña, tanto en hombres como en objetos de valor.

Este sistema de asedio, liberación (la mayoría de los asedios fracasaba, al margen de si se presentaba o no una fuerza de socorro) y batalla o, más probablemente, retirada gradual de la fuerza sitiadora dominó la práctica occidental de la guerra durante un milenio. El asedio se convirtió, con ventaja, en la forma más común de enfrentamiento militar, y las técnicas y tácticas tanto de defensa como de ataque se difundieron ampliamente. Flavio Merobaudes, general romano del siglo v y autor de origen franco, señalaba que los visigodos habían aprendido mucho sobre la conducción de la guerra durante las dos generaciones siguientes a la salida de su patria, más allá del Danubio, el 376. Según Merobaudes, los «teutones», a quienes César había combatido, poseían sólo un «dominio tosco de la práctica bélica y carecían de experiencia en ese arte evolucionado», pero los visigodos no eran ya «una raza salida de una tierra bárbara». Eran «enemigos iguales [a los romanos] en la guerra» y habían adquirido la destreza de defender las ciudades fortificadas del Imperio romano y las ciudadelas de su interior. De hecho, afirmaba Merobaudes, habían aprendido también algunas cosas incluso sobre el arte de construir fortificaciones.

El aumento del tamaño del ejército imperial permitió a los emperadores romanos tardíos defender las imponentes fortificaciones de piedra que salpicaban el paisaje, mientras mantenían una reserva de tropas para hacer frente a cualquier invasión importante. Durante el Bajo Imperio romano, el número de soldados en armas fue bastante mayor que en los días de Julio César y Augusto. El año 300 d.C., Diocleciano mandó un ejército regular que contaba con más de 435.000 hombres, y las fuerzas conjuntas de las divisiones orientales y occidentales alcanzaron un máximo probable de 645.000 en torno al 430. Además del personal militar «romano», los diversos grupos de germanos y demás colonos asentados dentro del Imperio occidental podían alistar, asímismo, numerosas fuerzas militares. Los visigodos, por ejemplo, instalados en Aquitania por el gobierno imperial, podían movilizar de 20.000 a 25.000 hombres; lo mismo puede decirse de los ostrogodos, que llegaron a dominar Italia bajo su rey Teodorico el Grande (que también prestó servicio como gobernador romano de la región); de los vándalos en el norte de África; y de varios gobernantes francos en las Galias, cuyas fuerzas conjuntas igualaban en efectivos a las de los visigodos. Los ejércitos en campaña eran también muy numerosos. El emperador Juliano, por ejemplo, encabezó un ejército de unos 65.000 hombres en la campaña persa del 357; Valente, en la batalla de Adrianópolis, librada el 378, mandó una fuerza de 30.000 a 40.000 hombres; y el ejército de Aecio en Châlons, reclutado en gran parte en las Galias, sumó entre 40.000 y 50.000 soldados.

Organizaciones militares de la Roma tardía

El Imperio romano tardío conoció dos importantes innovaciones en la organización militar. Mientras el ejército se integraba en las instituciones no militares de la sociedad, sobre todo bajo la forma de soldados rurales, pero también urbanos, la población civil se militarizó gradualmente. La «domesticación» de los militares se hallaba muy avanzada a finales del siglo iv, cuando el autor anónimo de la Historia augusta citó un edicto publicado por el emperador Alejandro Severo (222-235 d.C.):

Las tierras tomadas al enemigo fueron ofrecidas a los dirigentes y soldados de las tropas auxiliares, disponiendo que seguirían perteneciéndoles sólo si sus herederos ingresaban en el servicio militar, y que nunca serían propiedad de civiles, pues él [el emperador] había dicho que los hombres sirven con mayor entusiasmo si defienden sus propias tierras... El emperador añadió, por supuesto, a aquellas tierras tanto animales como esclavos, de modo que los soldados pudieran cultivar lo que se les había dado1.

Los soldados acabaron pareciendo campesinos; y los civiles, soldados: en una ley del 406, el emperador Honorio ordenaba a los «esclavos ofrecerse para participar en la guerra... Animamos, desde luego, de manera especial a los esclavos pertenecientes a quienes forman parte del servicio armado imperial, y también a los pertenecientes a aliados y extranjeros libres, pues es evidente que estos esclavos guerrean junto con sus dueños»2.

Una generación más tarde se llamó a filas para la defensa local incluso a civiles sin contacto habitual con el ejército. El año 440 no se podía obligar a realizar servicio militar regular en el campo de batalla ni a los ciudadanos romanos ni a los miembros de gremios residentes en una ciudad. Sin embargo, el emperador Valentiniano ordenó que ni siquiera esos grupos relativamente privilegiados estuvieran exentos del servicio militar, y les mandó «defender las murallas y puertas de la ciudad cuando lo exigiese la necesidad»3. La práctica tradicional de la conscripción obligatoria había cesado ya para entonces en la mitad occidental del Imperio romano –probablemente porque se podían reclutar fuerzas suficientes con carácter voluntario–. Incluso en la mitad oriental del Imperio, los ejércitos estaban integrados por voluntarios alistados para operaciones de campaña específicas, los séquitos armados de los generales, y extranjeros reclutados como mercenarios más allá de las fronteras (federati).

Este importante cambio en la política Imperial se produjo no sólo a través de la militarización de la población civil, sino también mediante reclutas realizadas fuera del Imperio. Se animó a diversos grupos asentados más allá de las fronteras –a menudo muy lejos– a instalarse dentro de la parte occidental del Imperio: germanos, alanos (un pueblo nómada procedente del sur de Rusia, entre el Don y el Dniéper), sármatas (un pueblo seminómada o, quizá, pastoril del sur de Rusia) y otros más prestaron servicio militar en Bretaña, las Galias, Italia y España a finales del siglo iv y en el siglo v. Los funcionarios imperiales proporcionaban normalmente a esos inmigrantes haciendas y un tercio de los ingresos fiscales, por lo común en lugares abandonados por sus propietarios. Así, por ejemplo, Pacto Depranio, poeta cortesano de finales del siglo iv, elogió a Teodosio I por su tratado de 383, que asentó a los visigodos en Tracia, pues «has recibido a godos a tu servicio para que den soldados a tu ejército... y labradores a la tierra»4.

Un grupo más selecto de combatientes servía en los séquitos armados de personajes importantes –altas autoridades imperiales, como duques y condes, así como magnates que ocupaban puestos gubernamentales no específicos–. Aunque el gobierno imperial intentaba de vez en cuando limitar el número de quienes podían emplear un ejército de esas características, los séquitos armados personales se generalizaron en la sociedad romana tardía y medieval. Los hombres que servían en esas unidades, acompañando directamente a sus señores o en algún tipo de campamento, eran, al parecer, guerreros profesionales, a diferencia de los soldados granjeros o los miembros de la milicia urbana, que servían a tiempo parcial.

Los ejércitos romano-germánicos

Cuando los órganos formales de reclutamiento imperial dejaron de funcionar a mediados del siglo v, el ejército romano de Occidente no se limitó a hacer las maletas y marcharse. De hecho, a comienzos del siglo vi, unidades identificables como «romanas» por sus uniformes y estandartes siguieron actuando, por ejemplo, en la región situada al oeste de Orleáns a las órdenes de una dirección política local. Pero los soldados rasos de la antigua institución militar imperial, así como la mayor parte de las fuerzas de combate de los llamados pueblos «bárbaros», fueron absorbidos por la organización militar de los reinos romano-germánicos, y, con el tiempo, la inmensa mayoría de sus descendientes –al igual que los de la población rural indígena, tanto si era libre como si no– se convirtieron en soldados campesinos. Los reyes visigodos de España llamaban, por ejemplo, a filas a laicos y clérigos, al margen de su condición social o legal, para que prestaran servicio militar siempre que organizaban una campaña importante, y también empleaban a numerosos esclavos en esa clase de empresas. Los colonos romanos tuvieron una especial importancia en la dotación de tripulantes y mandos para las operaciones navales de visigodos y vándalos y fueron (por ejemplo) un elemento decisivo en la expedición que, partiendo del norte de África, culminó en el saqueo de Roma del 455.

En otras partes se exigió a un grupo seleccionado de residentes en el campo o la ciudad –la «leva selecta»– cumplir servicio militar con fines ofensivos, más allá de los requerimientos de la defensa local, participando en operaciones militares de amplio alcance. Estos soldados reclutados en ciudades y pueblos integraban la tropa de los ejércitos en campaña. En los ejércitos regulares de los Estados romano-germánicos sucesores del Imperio servían al lado del séquito armado personal de los magnates, y en especial junto al del rey. En la Galia merovingia, y sin duda en otras partes, los varones adultos tenían que prestar también servicio en una leva general para la defensa de la región donde vivían. Este servicio era un «deber público» del que nadie estaba exento, ni los pobres ni siquiera las personas no libres dependientes de instituciones eclesiásticas, mientras que a los moradores físicamente capacitados de las ciudades amuralladas y localidades fortificadas se les exigía guarnecer las defensas, como en la época del gobierno imperial.

Cualquier intento de calcular la población rural militarizada está muy expuesto a conjeturas, pues depende en gran parte de cómo se contabilice el tamaño de la población masculina físicamente capacitada residente en el campo. Así, el número de varones de quince a cincuenta y cinco años de edad que vivían en las Galias en el siglo vi y podían prestar algún tipo de servicio de armas era, probablemente, de entre uno y dos millones. Para las milicias urbanas se pueden proponer, sin embargo, cálculos más precisos. En las Galias es posible identificar, por ejemplo, unas 100 localidades amuralladas con perímetros fortificados de un promedio de 1.350 metros. Dada la tecnología disponible, se requería un hombre para defender 1,20 m de muralla, aproximadamente; por tanto, en las Galias, la sola defensa de las ciudades –por no hablar de otros centros fortificados menores– exigía en conjunto una milicia urbana de, aproximadamente, 100.000 hombres. Las grandes dificultades experimentadas por las fuerzas sitiadoras para capturar las ciudades sólidamente fortificadas del antiguo Imperio occidental indican que las milicias urbanas se mantenían fuertes y en buena forma para el combate.

Los ejércitos de campaña podían ser a veces numerosos. Cuando el rey Guntram de Borgoña (561-592) puso en marcha tanto el ejército permanente de su reino como casi todos los miembros de su selecta milicia para aplastar al usurpador Gundovaldo el año 585, sus fuerzas alcanzaron, probablemente, una cifra de 20.000 hombres. Una generación antes, los reyes ostrogodos de Italia desplegaron a menudo contingentes que superaban los 10.000 soldados contra las fuerzas del Imperio bizantino, en una guerra que duró más de dos décadas, mientras que los vándalos del norte de África podían poner en campaña 15.000 hombres en un plazo muy breve.

Los bizantinos, en cambio, controlaban zonas mucho más extensas, más densamente pobladas, en general, que los reinos romano-germánicos. Así, el ejército de 52.000 soldados reclutado el año 503 por el emperador oriental Anastasio para una guerra contra Persia se podía comparar en cuanto a magnitud con el comandado por sus predecesores, y a pesar de la peste que azotó el Imperio de forma intermitente durante las siguientes generaciones, los ejércitos conjuntos de campaña del emperador Justiniano (527-565) se acercaron, probablemente, a los 170.000 hombres, disponibles para defender un territorio igual al de un siglo antes. Durante las décadas de 530 y 540, por ejemplo, Belisario y Narsés, dos de los generales más exitosos de Bizancio, mandaron una serie de ejércitos con un promedio de unos 20.000 hombres. En el siglo vii, las reformas efectuadas a raíz de las invasiones musulmanas pusieron a disposición del emperador un ejército de campaña de unos 25.000 hombres, instalado en Constantinopla y sus alrededores.

De Justiniano a Carlomagno

Los reinos romano-germánicos establecidos en las Galias, Italia, España, el norte de África y Britania durante el siglo v entablaron guerras intermitentes, induciendo al emperador bizantino Justiniano a intentar reafirmar el control directo sobre la mitad occidental del Imperio. Los planes de Bizancio para la reconquista de Occidente se centraron en las ciudades y localidades fortificadas de África, Italia y España. En Constantinopla se suponía que las poblaciones romanas de esas regiones, que superaban en número a los vándalos, ostrogodos y visigodos que las gobernaban, preferirían ser recuperadas para el Imperio y lucharían por ese privilegio. Se creía que, allí donde fuese necesario, las milicias urbanas, compuestas en gran parte por «romanos», se impondrían a las guarniciones germanas estacionadas intramuros y entregarían sus ciudades a los ejércitos bizantinos a medida que se acercasen. Al verse despojadas de su infraestructura militar y separadas de sus fuentes de aprovisionamiento, las fuerzas que se mantuvieran leales a los soberanos germánicos se convertirían claramente en «extranjeras» en sus propios reinos y tendrían que luchar contra los bizantinos en campo abierto o llegar a algún tipo de arreglo.

Al principio, la estrategia de Bizancio pareció funcionar bien: cuando Belisario derrotó a los vándalos en la batalla de Tricamerón (535), el rey y su reino cayeron en manos imperiales y fue innecesario organizar asedios complejos para someter las numerosas ciudades fortificadas del norte de África. En cambio, el intento de imponer el control imperial directo en Italia supuso una guerra de asedios durante la cual los bizantinos capturaron a lo largo de veinte años las principales ciudades de Italia. Al final, sin embargo, la posesión de las ciudades no fue suficiente. Narsés, sucesor de Belisario, consideró necesario derrotar al ejército ostrogodo en una serie de batallas que culminaron el 552 con la victoria bizantina de Tagina, donde fue aniquilada una gran parte de la fuerza enemiga. A continuación, los esfuerzos militares de Bizancio se dirigieron al este, contra el Imperio persa, que cayó finalmente el año 628.

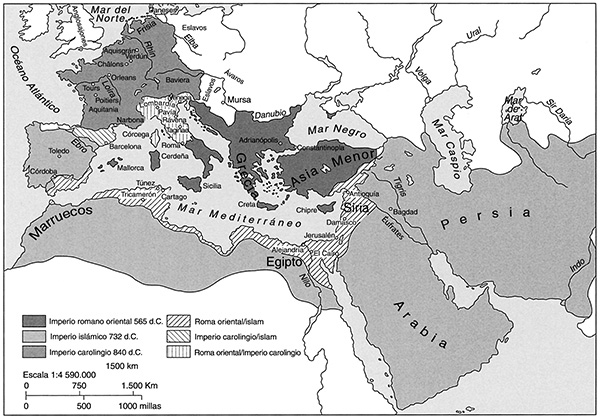

Este siglo de guerras entabladas por Bizancio tanto en Occidente como en Oriente debilitó drásticamente el Imperio, a pesar de haber sido libradas con éxito, facilitando así la conquista musulmana de una gran parte del Imperio romano oriental durante los siglos vii y viii. El mapa militar de la civilización occidental se dibujó de nuevo con un trazado radicalmente distinto. El Estado bizantino quedó irreparablemente debilitado por la pérdida de sus provincias más pobladas y ricas: Siria, Tierra Santa y Egipto. Bizancio perdió también el norte de África y la mayor parte de Italia, donde los frutos de la reconquista de Justiniano se redujeron pronto a unas pocas localidades estratégicas italianas. Además, el reino visigodo de España fue destruido el año 711 y reemplazado por un Estado musulmán, mientras que el sur de las Galias fue objeto de saqueo hasta que los carolingios introdujeron su hegemonía en Aquitania durante los siglos viii y ix, y a continuación avanzaron más allá del Elba, conquistaron el reino de Lombardía, en Italia septentrional, y penetraron en España hasta llegar a Barcelona.

Mapa 3. El territorio del Imperio romano oriental en su máxima extensión, bajo Justiniano, el año 565, comparado con el Imperio islámico en tiempos de su máxima penetración en Europa occidental (732), y con el Imperio carolingio en su momento culminante, en el 840.

La práctica occidental de la guerra tuvo carácter local durante la mayor parte del siglo vii y comienzos del viii. Sin embargo, los líderes francos Carlos Martel (m. 742), Pipino (m. 768) y Carlomagno (m. 814) revitalizaron el control central del sistema militar en Occidente. De vez en cuando, ellos y sus sucesores retocaron diversos aspectos del mismo para sostener mejor operaciones prolongadas lejos de sus tierras. El condado (la civitas del Imperio romano, parecida a la polis de la Grecia clásica) siguió estando sometido a la administración militar y civil de un conde, y el gobierno central ideó diversas fórmulas para garantizar la existencia de fuerzas suficientes. Las levas selectas proporcionaban a los ejércitos carolingios soldados de tropa para operaciones ofensivas. A los ricos, propietarios de doce unidades de labranza, se les exigía presentarse a filas con caballo y armadura. Los hombres que poseían cinco unidades debían prestar, en general, servicio en campaña, pero con menos armamento. Quien viviera cerca del teatro de operaciones podía ser reclutado con sólo tres o cuatro fincas; mientras que los propietarios de tierras que poseyeran sólo la mitad de una unidad de labranza formaban equipos que sumaban una cuantía de cinco fincas, y se les ordenaba proporcionar un soldado para la leva selecta.

Los carolingios, como sus predecesores merovingios, exigían a todos los hombres libres prestar juramento al rey y ser inscritos en los registros del condado donde vivían. La finalidad de esa inscripción no era sólo identificar a las personas aptas para servir en las fuerzas de defensa locales y en la leva selecta, sino también para lograr controlar de manera centralizada a los muchos miles de combatientes muy profesionalizados que servían en los séquitos armados de los magnates laicos y seculares. Cuando, en torno al 750, se vio claro que muchos dirigentes locales reclutaban a hombres no libres para sus comitivas, se exigió el juramento a todos los miembros del séquito que habían sido honrados con el rango de «vasallo».

Carlomagno gobernaba sobre un espacio mucho más extenso que el del Estado bizantino, truncado entonces por las conquistas musulmanas, y podía reclutar para campañas importantes y simultáneas un ejército de hasta, tal vez, 150.000 hombres, 35.000 de los cuales, por lo menos, eran soldados de caballería fuertemente armados. Aunque fuesen poco comunes, no eran desconocidos los ejércitos individuales de 35.000 a 40.000 hombres. Carlos Martel, Pipino y Carlomagno planearon fuerzas expedicionarias cada vez más numerosas y más alejadas de sus bases de origen. En cambio, Lotario I, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, nietos de Carlomagno, entre los cuales se dividió el Imperio por el Tratado de Verdún del año 843, solían desplegar ejércitos menores, de 8.000 a 10.000 hombres, en zonas de operaciones comparativamente limitadas.

Durante el periodo carolingio, la estrategia se centró en conservar las ciudades situadas dentro del reino y adueñarse de las de los vecinos. Así, la conquista de Aquitania por Pipino I tuvo como fundamento la captura de Bourges el año 762 y el reconocimiento por parte de sus adversarios de la eficacia de sus máquinas de asedio. El reino lombardo cayó en manos de Carlomagno el año 774, tras rendirse Pavía después de un prolongado asedio; y la marca hispánica se estableció con la caída de Barcelona el 801, tras un cerco de casi dos años. Como las ciudades fortificadas y los condados de su entorno constituían los premios principales, la estrategia de una campaña, y en menor medida las tácticas de combate, reconocían la necesidad de minimizar la destrucción. Las repercusiones estratégicas de esos objetivos se advierten claramente en el relato de Gregorio de Tours sobre una supuesta conversación entre el magnate galo romano Aridio y el rey merovingio Clodoveo (m. 511), mientras éste ponía cerco a la ciudad firmemente fortificada de Aviñón:

¡Oh, rey!, si la gloria de tu alteza se digna oír de mi boca unas pocas palabras de humilde consejo... te será provechoso en general, así como para las comarcas que pretendes atravesar. ¿Por qué... mantienes este ejército en campaña, mientras tu enemigo se instala en esta plaza excepcionalmente fuerte? Despueblas los campos, consumes las praderas, cortas las cepas, talas los olivos y destruyes por entero todos los frutos de esta región. Y, sin embargo, no prevaleces contra tu enemigo. Envíale, más bien, un mensajero e imponle un tributo anual, que te pagará para que esta comarca pueda salvarse. Serás su señor y el tributo se te abonará a perpetuidad5.

El consejo de Aridio compendia a la perfección las diferencias entre la guerra «bárbara» y las enseñanzas de la antigua ciencia militar. La recomendación se hace eco de las opiniones de Alejandro Magno, quien dijo a su ejército al entrar en Asia que «no debía destruir aquello por cuya posesión luchaba».

Muros nuevos, cimientos viejos

Las raíces de los nacientes Estados nacionales de Europa occidental quedaron expuestas a ataques en medio de la turbulenta disolución del Imperio carolingio. El Tratado de Verdún, acordado el año 843 entre los nietos de Carlomagno, sentó las bases de Francia y Alemania, junto con un reino casi indefendible que se extendía de Frisia a Roma, por el cual lucharían durante mil años sus vecinos del este y el oeste. Inglaterra se forjó en el crisol de las invasiones vikingas, y los diversos reinos de la península Ibérica se fusionaron gradualmente en una azarosa serie de campañas contra los musulmanes. Sólo Italia siguió siendo una mera expresión geográfica.

Los Estados europeos occidentales se hallaban a la defensiva, al igual que Bizancio. Esta situación generó una amplia diversidad de problemas organizativos. Una sociedad en actitud ofensiva podía reclutar cada año sus tropas para la temporada de campaña y mandarlas luego a casa una vez concluidas las operaciones. En cambio, en posición defensiva, era necesario llamar a filas tropas móviles y muy bien entrenadas, dispuestas, además, a responder en todo momento. Había que hallar los medios para mantener un estado de disponibilidad constante, y nadie disfrutaba de las ventajas económicas derivadas de una postura ofensiva atinada. No obstante, algunos dirigentes ingeniosos hallaron los medios para repartir las cargas y volver a construir sobre antiguos cimientos defensivos, renovando las fortificaciones romanas –y las ideas de Roma sobre defensa– hasta que los costes de un asedio resultaron prohibitivos.

La respuesta inglesa

Alfredo el Grande de Wessex defendió sus posesiones contra los vikingos con unas fuerzas estructuradas como las de los antiguos reinos romano-germánicos. Una leva general aportaba la guarnición local, mientas que otra selecta proporcionaba los soldados para los ejércitos en campaña, que servían junto a una elite tomada de las comitivas de los magnates militares, los nobles. Alfredo resolvió el problema de tener constantemente a punto una tropa defensiva dividiendo sus levas selectas en dos secciones: una en campaña, preparada para responder con rapidez a los ataques enemigos, y otra en el solar patrio. Estas fuerzas rotaban con regularidad. Alfredo movilizó, al parecer, los séquitos personales armados de los magnates siguiendo una pauta similar y estableció, asimismo, un cupo de soldados de guarnición pagados en cada uno de los treinta y tres burgos creados para la defensa de Wessex. Estos hombres servían junto con los habitantes de las localidades asignadas a la defensa de la ciudad o el fuerte donde vivían y que compartían la responsabilidad de mantener las murallas en buen estado. Además, en las zonas rurales la defensa local siguió corriendo a cargo de los miembros de la leva general y de la leva selecta que no realizaban servicio activo con el rey.

Esta continuidad de la organización militar romano-germánica fue común en todo el Occidente medieval. La población general en armas suministraba el personal para la defensa local; una selección de la población civil fuertemente militarizada formaba la clase de tropa de las fuerzas expedicionarias del gobierno; y los soldados de elite provenían en gran parte de los séquitos de hombres armados de los magnates seculares y clericales más importantes, incluidos los reyes y su nobleza de rango superior. En los grandes imperios y en los Estados pequeños, estas unidades básicas de organización militar se mantuvieron constantes hasta el siglo xiii, y a veces hasta más tarde. Las propias ciudades-Estado de la Italia del Renacimiento temprano contaban con una leva selecta de guerreros para llevar a cabo operaciones ofensivas y reclutaban mediante alistamiento general a hombres físicamente aptos para defender el Estado; en Florencia, el límite superior de edad se situaba en los setenta años. Las autoridades de la ciudad movilizaban no sólo a los varones residentes intramuros de la ciudad, sino también a los de las zonas rurales.

Alfredo incrementó sus fuerzas navales construyendo barcos de guerra especiales para oponerse a los vikingos no sólo en tierra, sino también en el mar. Lo normal fueron naves de sesenta remos. El monarca emprendió también considerables obras de construcción, reconstrucción y reparación de fortificaciones. Un documento denominado Burghal Hidage, redactado en Inglaterra entre el 899 (fecha de la muerte de Alfredo) y el 914, enumera treinta y tres fortificaciones y nos ofrece un atisbo de la complejidad de la administración militar anglosajona. Se midió o apeó el perímetro de las defensas de esas treinta y tres fortificaciones. Luego, se relacionaron y evaluaron los recursos en bienes raíces para que los rendimientos de un hide de tierra –la cantidad de suelo requerido para sostener a una familia– se dedicaran a mantener a un miembro de la guarnición. A cada uno de estos miembros se le exigía, a su vez, defender y reparar el equivalente a 13 metros lineales de muralla. Una muestra de la gran calidad de esta obra administrativa es, por ejemplo, el caso de la antigua ciudad romana de Winchester, donde se asignaron 2.400 hides al mantenimiento de la guarnición requerida para defender un perímetro de muralla de 9.954 pies (3,033 kilómetros). El margen de error para la provisión de recursos destinados al mantenimiento de una fuerza de 2.400 combatientes no llegaba a un 1 por 100. El Burghal Hidage indica también que los organizadores de las directrices militares anglosajonas poseían un sentido de la estrategia muy desarrollado. La mejor muestra de ello se observa sobre el propio terreno. Ningún burgo se hallaba a más de treinta y dos kilómetros –un día de marcha– de, por lo menos, otro burgo. Así, las fuerzas de apoyo y las columnas de abastecimiento contaba con la ventaja de una línea de marcha defendida, pues ninguna unidad que se hallase de camino entre dos burgos acampaba de noche a la intemperie, donde podría verse sorprendida por un ataque enemigo. Además, las unidades de un burgo podían desplegarse con rapidez para socorrer a las fuerzas de otro cercano sometido a asedio.

El rey Enrique el Pajarero de Alemania (m. 936) procuró también construir un sistema de fortificaciones bien articulado, dotado con guarniciones regulares y un aprovisionamiento eficiente basado en el servicio de los propietarios de tierras y en un impuesto sobre sus productos. Sus intentos guardan un parecido algo más que superficial con los realizados poco antes en la Inglaterra anglosajona. Según el cronista Widukind, Enrique tomó las medidas necesarias para guarnicionar las fortificaciones de Sajonia seleccionando

a un soldado campesino de cada nueve y exigiéndole vivir en un burgo para trabajar en la construcción de pequeños lugares de residencia [dentro de las fortificaciones] destinados a los ocho miembros restantes de la unidad y recibir un tercio de sus productos y guardarlos en el burgo. Los ocho hombres restantes tenían que sembrar y cosechar el grano [de los campos] del noveno [estacionado en el burgo]6.

Los sistemas alemán e inglés se inspiraron, probablemente, en gran parte en el principio romano de defensa en profundidad (véanse páginas 69-70), conocido por imitaciones anteriores y no documentadas de ese modelo, por documentos conservados hasta entonces o por su aplicación ininterrumpida en Bizancio.

La respuesta bizantina

El Imperio romano oriental tuvo que defenderse de árabes, persas, kurdos, turcos y jázaros, procedentes del este. Su seguridad, y en especial la de su capital, Constantinopla, dependía en gran parte de la eficacia de su flota. La armada bizantina consiguió mantener durante cuatro siglos los intereses del Imperio no sólo en el Mediterráneo, sino también en el mar Negro y el Danubio. El buque de guerra bizantino convencional era el «dromon», con dos bancos de remeros: 100 hombres en total, a dos por banco. La amura de cada dromon portaba un artefacto a modo de sifón que lanzaba una rociadura de fuego griego sobre los barcos enemigos. El fuego griego podía fumigarse también con armas de mano. Las descripciones de muchos artefactos conservadas hasta hoy son vagas. Uno de ellos disparaba un manojo de pequeñas flechas que se separaban antes de alcanzar al enemigo, a la manera, quizá, de una moderna bomba de racimo. También se arrojaban contra los barcos enemigos recipientes quebradizos que contenían sustancias incendiarias. Los 100 remeros del dromon eran al mismo tiempo soldados de quienes se esperaba que participaran en el combate. Los cincuenta hombres que ocupaban los bancos de la cubierta inferior no portaban armadura, pero los de la cubierta superior iban revestidos de las de mejor calidad, al igual que los «marines» de a bordo.

En 911 y 949, la flota bizantina llevó a cabo importantes operaciones anfibias contra las fuerzas musulmanas que ocupaban Creta y acabó recuperando la isla el año 961. En el siglo xi se lanzaron numerosos ataques contra la Sicilia musulmana. En aquellas operaciones, los bizantinos demostraron una destreza consumada para transportar caballos por mar a distancias relativamente largas y desembarcarlos en condición de combatir. Los normandos de Italia meridional aprendieron también, a mediados del siglo xii, sus secretos para el transporte de caballos y transmitieron finalmente esa información al duque Guillermo, cuyo éxito en la invasión de Inglaterra en 1066 fue posible gracias a los sistemas de transporte ideados por los bizantinos.

Los bizantinos procuraron mejorar constantemente su tecnología naval. Fueron, por ejemplo, los pioneros en la construcción de barcos con cuadernas. La protección de los secretos militares constituía una importante prioridad, y sus servicios de espionaje y contraespionaje estaban bien organizados. Los musulmanes fueron siempre a la zaga de sus vecinos cristianos, debido, al menos en parte, a la eficacia de la seguridad bizantina. Los jinetes nómadas árabes no contaban con una tradición naval y utilizaron, por tanto, a cristianos –algunos de ellos convertidos al islam– en la construcción y mantenimiento de sus barcos. Varios de los comandantes navales musulmanes más importantes, como León de Trípoli y Damián de Tarso, fueron desertores del Imperio bizantino. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo xi, la flota se halló en una situación de decadencia relativa a medida que las ciudades-Estado italianas, en particular Venecia, comenzaron a construir cada vez más barcos con mejores diseños. En 1204, los cruzados saquearon Constantinopla, la capital bizantina, para apoderarse de sus grandes tesoros e integrar a Bizancio en Occidente, poniendo fin al cisma entre el papa y el patriarca. Tras instalar a un cristiano romano en Constantinopla como cabeza de la Iglesia oriental, impusieron como emperador a un occidental.

Pequeños Estados, grandes ejércitos

La amputación del Imperio romano oriental por la conquista musulmana y la fragmentación del Imperio carolingio en un gran número de Estados supusieron que el tamaño de los ejércitos reclutados para operaciones ofensivas tanto en Oriente como en Occidente se situara muy por debajo de los reunidos por los últimos emperadores romanos y Carlomagno. No obstante, a mediados del siglo ix, Bizancio volvió a ser capaz de sostener un ejército regular de unos 120.000 hombres, con un contingente de campaña de unos 25.000 más otro provincial de 95.000 distribuido en veinte temas (distritos militares) a lo largo de todo el Imperio. Esta fuerza se apoyaba en una base demográfica de unos ocho millones de habitantes.

Los pequeños Estados surgidos en la mitad occidental del antiguo Imperio carolingio durante los siglos x y xi tenían que arreglárselas con fuerzas expedicionarias más reducidas. La disminución del tamaño de los ejércitos de campaña no fue, sin embargo, consecuencia necesaria de un descenso notable en el número de soldados; lo que ocurrió fue más bien que los gobernantes se mostraron incapaces de ejercer un mando eficaz sobre los diversos magnates que administraban los condados y eran responsables de aportar sus contingentes a la revista. Así, las cifras de los ciudadanos que cubrían las murallas de sus localidades y las de la población rural militarizada no parecen haber disminuido sustancialmente, pero durante el periodo de las invasiones vikingas debió de haberse producido cierta redistribución demográfica. En Inglaterra, las invasiones y guerras civiles sufridas a finales del siglo ix y en el siglo x se hicieron sentir también en el ejército. Sin embargo, no faltaron soldados. Los burgos de Alfredo el Grande estaban guarnecidos por 28.000 soldados pagados, además de los miembros de la milicia local, mientras que el sistema de reclutamiento militar de cinco hides para la leva selecta proporcionaba otro contingente de 20.000 hombres bien entrenados para realizar campañas. Además de esas fuerzas, los reyes anglosajones pudieron utilizar sus propios séquitos armados personales y los de sus magnates en operaciones ofensivas. En la batalla de Hastings, el rey Haroldo reunió unos 8.000 soldados, la mayoría de ellos procedentes de la leva selecta, pero esta cifra constituía únicamente una parte de las tropas anglosajonas disponibles para participar en actividades de campaña.

Al otro lado del canal de La Mancha, Hugo Capeto, rey de Francia (m. 996), pudo alistar una fuerza de 6.000 hombres, tanto de infantería como de caballería, reclutándola en el pequeño núcleo de sus territorios en torno a París, sometidos a su control directo, mientras que uno de sus magnates de mayor éxito, el conde Fulques Nerra de Anjou (987-1040), logró reunir un contingente de unos 6.000 hombres para operaciones defensivas. En 1067, la ciudad de Angers aportó por sí sola unos 1.000 hombres para la leva selecta, mientras que las murallas de la ciudad requerían para su defensa alrededor de 1.500 miembros de la milicia urbana. El duque Guillermo de Normandía, contemporáneo de Fulques y algo más joven que él, consiguió congregar para su invasión de Inglaterra de 1066 una fuerza que rondaba los 14.000 hombres, incluidos algunos mercenarios, y de 2.000 a 3.000 jinetes.

Al otro lado del Rin, los reyes alemanes contaban a mediados del siglo x con el servicio de unos 15.000 guerreros de caballería fuertemente armados, un contingente proporcionalmente acorde, en vista del crecimiento económico y demográfico, con las obligaciones del territorio en tiempos de Carlomagno. En la batalla de Lechfeld, librada el año 955 contra los magiares, la fuerza de Otón el Grande, que sumaba entre 8.000 y 10.000 hombres, constituyó sólo una parte de las fuerzas de campaña disponibles en el reino germano; por aquellas mismas fechas, un ejército aún mayor, reclutada sobre todo en Sajonia, lanzó un ataque contra los eslavos. En su fracasada invasión de Italia del 982, Otón II dirigió un ejército que superaba, probablemente, los 20.000 hombres e incluía a unos 10.000 caballeros fuertemente armados.

Entre 1096 y 1099, un ejército reclutado en gran parte de Europa occidental y compuesto, según cálculos, por unos 60.000 hombres marchó a Oriente Medio para la Primera Cruzada, dirigida por el obispo Ademaro de Le Puy, legado papal. Aquella fuerza doblaba, pues, en magnitud a la reclutada por Carlomagno, y su alcance logístico fue considerablemente mayor, pues estuvo aprovisionada por varias potencias navales cristianas, entre ellas Bizancio y Génova. En la ruta de Constantinopla a Tierra Santa, los cruzados, ayudados a menudo por unidades bizantinas especializadas –desde jinetes ligeros hasta ingenieros y personal naval– derrotaron a varios ejércitos musulmanes numerosos. La Primera Cruzada fue, probablemente, la campaña más compleja y difícil emprendida por un ejército occidental en la Edad Media. El asedio y captura de grandes ciudades fortificadas, como Antioquía (1098) y Jerusalén (1099), constituyeron victorias decisivas en dicha cruzada y permitieron la fundación de reinos cruzados en Palestina y Siria. Los cruzados trabajaron con diligencia para proteger aquellos Estados con una defensa en profundidad fundamentada en castillos que podían utilizarse como bases para lanzar operaciones ofensivas contra el territorio y las líneas de abastecimiento del enemigo.

La infantería contra la caballería

Es difícil hallar batallas medievales en las que el elemento táctico dominante estuviera formado por hombres que luchaban a caballo. En la mayoría de las campañas, los soldados de a pie superaban con mucho a los jinetes: las proporciones de 5:1 y 6:1 parecen haber sido normales en Occidente, mientras que las operaciones bizantinas se acercaban más a un índice de 4:1. Además, en la mayoría de las batallas medievales más significativas, la mayor parte de los caballeros, y a veces todos ellos, desmontaban y combatían a pie. Era raro que se realizaran con éxito ataques montados, sobre todo cuando no contaban con el apoyo de arqueros, ballesteros u otros soldados que lucharan a pie.

Los soldados de a pie que no cedían terreno eran capaces de repeler una carga de caballería, pero, además, si dicha carga estaba mal ejecutada, podían destruir la fuerza atacante. Sin embargo, cuando los soldados de infantería no obedecían las órdenes, podía producirse un desastre. La retirada fingida de combatientes montados solía servir para que un contingente de infantería bien emplazado abandonara sus posiciones de manera indisciplinada, permitiendo así a los caballeros dar media vuelta y contraatacar, arremetiendo aisladamente contra cada uno de los soldados de a pie en terreno abierto. Las falsas retiradas efectuadas en Hastings por las fuerzas de Guillermo el Conquistador tuvieron, sin duda, una gran importancia para su victoria definitiva. El año 982, esas tácticas pudieron ser utilizadas también con eficacia contra otras tropas montadas en el cabo Colonna, donde una fuerza de musulmanes de caballería ligera actuó como señuelo para obligar a los jinetes acorazados del emperador Otón II a emprender una pesada persecución que concluyó en una emboscada contra las fuerzas cristianas, que, una vez agotados sus caballos, fueron acosadas mediante ataques contra los flancos lanzados por una reserva que había ocupado posiciones previamente.

La calidad del adiestramiento de la infantería podía ser muy desigual. Suele citarse a menudo la condena lanzada por el abad Regino de Prüm contra una leva local efectuada en sus tierras de Renania el año 882:

Se acercó una multitud innumerable de hombres de a pie, reunidos de los campos y las villas hasta formar una masa... Cuando los vikingos se percataron de que [la debilidad de] aquella innoble muchedumbre no consistía tanto en su carencia de armadura defensiva cuanto en su falta de disciplina militar, se abalanzaron sobre ellos dando un grito y segaron sus vidas con una matanza tan grande que no parecía que estuvieran masacrando personas, sino mudos animales7.

En el otro extremo, la espectacular victoria lograda en 955 por Otón el Grande sobre los magiares en la batalla de Lechfeld, cerca de Augsburgo, reveló una notable disciplina. La mayoría de los hombres de Otón luchó a pie, por lo cual su victoria sobre unos arqueros a caballo parece todavía más notable.

Observadores contemporáneos identifican con su aprobación y su desaprobación lo que se podría considerar «la doctrina medieval» del combate de caballería. Guillermo el Conquistador se atuvo a una doctrina establecida cuando se negó a permitir en Hastings que sus tropas de a caballo cargaran de frente contra un enemigo afincado en el terreno antes de que sus infantes lo hubieran debilitado mediante andanadas de flechas y ataques. De hecho, la única posibilidad real de que disponían los caballeros contra un enemigo atrincherado consistía en desmontar y luchar a pie.

Los comandantes de tropas montadas solían verse en dificultades cuando ignoraban las doctrinas acreditadas y cargaban contra un enemigo posicionado sin contar con apoyo o en un ataque frontal. Einardo, el biógrafo de Carlomagno, describe un desastre ocurrido el año 782 en las montañas de Süntal, cuando los francos atacaron a sus adversarios sajones:

No lo hicieron como quien pretende atacar una línea de batalla organizada, sino como si persiguieran a fugitivos por la espalda y estuvieran recogiendo un botín. Los sajones se mantuvieron en su línea de combate delante de su campamento y todos [los francos], sin excepción, cabalgaron hacia ellos con la mayor rapidez posible. Una vez comenzada la lucha, los atacantes fueron rodeados por los sajones, que dieron muerte a casi todos los francos8.

La doctrina de la caballería exigía a las tropas montadas desplegarse contra el enemigo en ataques por los flancos. En Dorilea, durante la Primera Cruzada, en 1097, cuando los musulmanes atacaron a una mitad del ejército, los caballeros desmontaron y lucharon a pie. La otra mitad acudió cabalgando al rescate y atacó por el flanco. El enemigo fue aplastado entre el yunque y el martillo, como si la estrategia de combate hubiera sido ideada de antemano. El año 933, Enrique el Pajarero efectuó en Riade, tras haberlo planeado previamente, un ataque por sorpresa de este tipo en el cual los alemanes lucharon contra una fuerza magiar de arqueros montados. Enrique empleó un contingente de jinetes ligeros como señuelo para atraer al enemigo a una determinada posición; luego, su caballería pesada estableció contacto con espada y lanza antes de que los arqueros de a caballo pudieran disparar más de una andanada de flechas.

Algunos textos medievales dan a entender que la caballería desempeñaba en el campo de batalla un cometido mucho más importante de lo que garantizan los hechos. Así, Ana Comnena, hija del emperador bizantino Alejo, escribe que la carga de los caballeros francos era tan vigorosa que podía atravesar los muros de Babilonia. Según ella, la experiencia de su padre al luchar contra jinetes normandos fuertemente armados le convenció de que aquellas cargas de caballería eran irresistibles. Todavía son más famosas las descripciones de los romances medievales, que presentan a los reyes a caballo como dueños de la guerra. En realidad, Alejo anuló con facilidad las ventajas de que disfrutaban los caballeros normandos, cuyos ataques frontales se malograban por la acción de los abrojos (bolas de hierro con pinchos salientes diseminadas por el terreno) y otros artefactos sencillos. Y los romances ya no son exactos.

Los responsables militares y los combatientes de la Edad Media conocían la realidad e invirtieron enormes recursos en construir y mantener en buen estado las murallas y fortalezas de las ciudades, las máquinas de artillería, las complejas torres de asedio y los arietes, manejados siempre por soldados de a pie. Se hicieron grandes esfuerzos para reclutar y proporcionar instrucción adecuada a los miembros de la milicia local y a los soldados de a pie. La obra profana en prosa copiada, traducida y consultada más a menudo en la Alta Edad Media fue el Compendio de asuntos militares de Vegecio, un manual para la instrucción de la infantería que dedicaba escasa atención a la caballería.

El asedio de las fortalezas

Muchas de las fortificaciones construidas en Europa occidental tras la disolución del Imperio carolingio fueron levantadas por magnates locales para proteger de sus enemigos alguna pequeña región. Aquellas construcciones poseían una importancia militar limitada, aunque fueron extremadamente numerosas; existen 400 de ellas sólo en el condado de Wexford, en Irlanda; y en la meseta de España central son tantas que dieron nombre a su principal Estado: Castilla. Las fortificaciones en red eran las únicas que contaban. La estrategia de defensa en profundidad desarrollada por Alfredo en Wessex, por Enrique el Pajarero en Alemania y por Fulques Nerra en Anjou siguió siendo fundamental a lo largo de toda la Edad Media. Lo vemos también, por ejemplo, en el establecimiento por parte de Guillermo el Conquistador de muchas docenas de fortalezas a lo largo y ancho de Inglaterra después de 1066, así como en las actividades de la dinastía de los Capetos para afianzar su control de la Île de France durante el siglo xii.

La guerra de asedio siguió dominando la actividad militar debido al gran número de construcciones, y las grandes batallas campales fueron comparativamente pocas, excepto en los casos en que combatían los sitiadores y un ejército de socorro. Sin embargo, a pesar de los llamativos avances desarrollados en técnica balística, en primer lugar con la introducción del fundíbulo y, luego, con la invención de la técnica del contrapeso (que superaba con creces a las antiguas máquinas en potencia y eficacia operativa), los asedios practicados a partir del siglo xii tuvieron menos éxito y resultaron más costosos. El arte de la defensa se mantuvo a la altura de la tecnología, como lo demuestran unas fortificaciones estructuradas de forma cada vez más compleja. La creciente fuerza política de los principales Estados, como Francia e Inglaterra, hizo también menos probable que concluir un asedio con éxito provocara el derrocamiento de una dinastía.

El entrenamiento arduo y un alto nivel de cohesión en las unidades eran factores esenciales. Un equipo de cincuenta zapadores que excavaran una mina de sólo unos cientos de metros de longitud y a una profundidad de nueve metros bajo la muralla de una ciudad requería un grado de profesionalidad, formación y cohesión que podría competir con el de los tripulantes de un submarino expuesto a un ataque de cargas de profundidad lanzadas por un destructor enemigo. El grupo de combate que manejaba un ariete bajo los proyectiles del enemigo o los servidores de una catapulta que mantenían su arma en funcionamiento día y noche requerían, sin duda, el mismo entrenamiento y cohesión que la tripulación de un tanque moderno o los artilleros de un mortero. Incluso la docena de hombres encargados de transportar una escala de catorce metros de longitud a través de un terreno mortífero de un centenar de metros, colocarla y asegurarla contra la muralla y, a continuación, trepar por ella siguiendo un orden establecido bajo el fuego abrasador del enemigo necesitaba algo más que un «valor ciego».

Durante los dos siglos que siguieron a la Primera Cruzada, los ejércitos de muchos Estados occidentales fueron en aumento. Aquel crecimiento reflejaba el de la población y riqueza de Europa, así como la expansión de unos pocos Estados y la eliminación o absorción de muchísimos más. En Inglaterra, por ejemplo, algunos monarcas de finales del siglo xii podían reclutar unos 20.000 soldados de caballería, mientras que en la batalla de Bouvines, librada en 1214, los ejércitos enfrentados pudieron sumar un total de 40.000 hombres. A finales del siglo xiii, Eduardo I (m. 1307) reunió en repetidas ocasiones unos 25.000 infantes y 5.000 jinetes para sus guerras en Gales y Escocia; y las fuerzas de los reyes de Francia alcanzaron probablemente la misma cifra, si tenemos en cuenta que sólo el sur pudo proporcionar 20.000 hombres a Felipe el Hermoso (m. 1314).

Las fuerzas militares puestas en el siglo xiii a disposición de las ciudades-Estado italianas para operaciones tanto defensivas como ofensivas contra adversarios vecinos parecen inmensas. Hablando de Milán se dice, quizá con cierta exageración por parte de sus propagandistas, que logró reclutar a 10.000 jinetes y 40.000 soldados de infantería entre las 200.000 personas residentes en la propia ciudad –es decir, una cuarta parte del total de la población urbana–, junto con otros 30.000 hombres provenientes de las 600 comunidades que dependían de ella. En el caso de Florencia, las cifras parecen más realistas: 2.000 jinetes y 15.000 infantes movilizados de una población total de 400.000 personas.

El mito de la caballería

Hubo hace no mucho tiempo una época romántica en la que se creía de manera generalizada que la guerra en la Edad Media era asunto de unos luchadores feudales indisciplinados, impulsados irracionalmente por su ética caballeresca, los cuales combatían individualmente en batallas singulares entre caballeros que se enfrentaban en encuentros montados. Se trata de una idea falsa.

Tres razones fundamentales explican la discrepancia entre la documentación militar medieval y esas interpretaciones tan erróneas. En primer lugar, el sistema feudal desempeñó una función importantísima en el derecho europeo de propiedad (a diferencia de su relativa falta de importancia en cuestiones militares). Ése es el motivo de que los especialistas en historia legal e institucional le hayan prestado una atención considerable. En segundo lugar, la mayoría de quienes poseían un feudo en Europa occidental eran nobles, y han dejado para su estudio un considerable «rastro de documentos en pergamino». Finalmente –y éste es el aspecto más importante para la formación de una imagen sumamente engañosa de los guerreros medievales en todos sus aspectos–, la épica romántica conocida con la expresión de «canciones de gesta» presentó a los caballeros como las figuras que dominaban la guerra medieval y, más en particular, los campos de batalla de Europa –de la misma manera que las películas del «Oeste» del cine norteamericano muestran al cowboy conquistador de la frontera con su revólver de seis balas–. Ninguna de esas dos imágenes es verdadera. La literatura medieval de entretenimiento y los juegos practicados en la Edad Media exageraron la importancia del hombre a caballo, y la posteridad ha aceptado durante demasiado tiempo como realidad esa ficción y esos juegos.

Es notable la disposición de aquellos personajes medievales, que se consideraban la elite militar, a propagar mediante cantos y relatos, e incluso con el auspicio de «historiadores» y artistas, el mito de que constituían el elemento esencial del ejército de la Edad Media. Sin embargo, las «huestes feudales» de «caballeros», al servicio de sus señores durante cuarenta días a cambio de feudos, tuvieron en general una importancia relativamente escasa en la organización militar medieval. Las limitaciones que imponía a la formulación de una estrategia y a la realización de campañas prolongadas un plazo de servicio de menos de dos meses de duración menoscababa cualquier valor que los gobernantes feudales pudieran haber visto en tal sistema. No es de extrañar, por tanto, que las referencias a las «huestes feudales» aparezcan más a menudo en las obras de autores modernos que en las fuentes medievales. Además, la formación de milicias de defensa local, junto con el apoyo de las levas de soldados de a pie y un considerable número de arqueros y ballesteros para realizar operaciones militares ofensivas en toda la Europa medieval, indica claramente la importancia atribuida a estas unidades por quienes formulaban la política militar o la gran estrategia. Finalmente, el adiestramiento de las tropas de caballería para luchar a pie y el predominio de la guerra de asedio nos ofrecen algo más que un indicio sutil respecto a la polifacética naturaleza de la guerra en la Edad Media, en la cual predominaba el cerco, mientras que el caballero de la literatura romántica era sólo una cifra más en una ecuación muy compleja.

1 Scriptores Historiae Augustae, Vida de Alejandro Severo 58, 4-5.

2 Theodosiani Libri cum constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae, vols., eds. T. Mommsen y P. Meyer, Berlín, 1905, 2 CTh, VII, 13.16.

3 CTh. Nov. Val. V.1.

4 Pactus, II 22, en XII Panegyrici Latini, ed. de E. Baehrens, Leipzig, 1874.

5 Gregorio de Tours, Historiarum libri X, libro II, cap. 32, ed. Bruno Krusch y Wilhelm Levison, Scriptores rerum Merovingicarum: Monumenta Germaniae Historica, Hannover, 1951, 1.1.

6 Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvei, 1, 35, eds. de H.-E. Lohmann y P. Hirsch, Scriptores Rerum Germanicarum, Hannover, 1935.

7 Reginonis Abbatis Prumiensis Chronicon, an. 882, ed. de F. Kurze, Scriptores in usum scholarum: Monumenta Germaniae historica, Hannover, 1870.

8 Annales qui dicuntur Einhardi, an. 782, ed. de F. Kurze, Scriptores in usum scholarum: Monumenta Germaniae Historica, Hannover, 1895.