600-350 a.C.

I. Génesis de la infantería

Victor Davis Hanson

Al comenzar el tercer milenio a.C., el éxito de la agricultura intensiva de regadío en las llanuras de Egipto y Oriente Próximo cambió la cultura de la guerra organizada, consistente hasta entonces en pequeñas escaramuzas entre grupos rivales de miembros de tribus nómadas. Proyectos hidráulicos, técnicas agronómicas mejoradas y economías planificadas en Sumeria, Ur, Babilonia, Asur, Nimrod y Egipto generaron el capital necesario para sustentar ejércitos, logística y fortificaciones.

Pero todavía fue mucho más importante un arrollador aliciente territorial inducido por aquella agricultura perfeccionada: unas poblaciones en aumento, pero sedentarias, buscaron medios cada vez más eficaces para defender y adquirir tierras cultivables productivas. Oriente Próximo ofrecía, además, el terreno de juego ideal para unos ejércitos numerosos y móviles: un clima cálido durante una larga estación de cultivo, junto con unas extensas llanuras interrumpidas por ríos accesibles. Las montañas abruptas, las zonas pantanosas, la nieve, el hielo y las lluvias repentinas –elementos calamitosos para las operaciones militares a gran escala y decisivas– brillaban casi por su ausencia.

Los excedentes agrarios de sumerios, hititas y egipcios liberaron de la carga diaria de producir alimentos a una importante minoría de estos pueblos, que pudo, en cambio, dedicarse a fabricar metales para armas y a criar caballos para tirar de carros de guerra. Sin embargo, la práctica guerrera compleja no fue una mera consecuencia del nuevo metal del bronce, unas armas afiladas o un aumento en el número de caballos de poca alzada, por más espectaculares que fueran esos progresos. Un hecho de igual importancia fue la aparición de una complejidad social y económica nueva centrada en torno al «palacio», institución que creó autoridades subordinadas con responsabilidades especializadas de carácter militar, político y religioso –precisamente las disciplinas requeridas como condición previa para una guerra a gran escala–. Hititas, egipcios y asirios poseyeron por primera vez los medios necesarios para reclutar ejércitos numerosos. Y tuvieron la capacidad y la voluntad de eliminar a miles de combatientes en una sola batalla, acabando con culturas enteras en función de las órdenes y la aprobación de las poderosas autoridades religiosas y políticas de aquellos palacios. Así, el antiguo soberano asirio Teglatfalasar (ca. 1100 a.C.) se jactaba con expresiones casi épicas por haber destruido Hunusa:

Destruí a sus guerreros en medio de las colinas como una ráfaga de viento. Les corté las cabezas como a corderos; hice que su sangre fluyera por los valles y los lugares altos de las montañas... Capturé esa ciudad, me llevé a sus dioses, saqué de ella sus bienes y posesiones y la incendié. Arrasé y destruí sus tres grandes murallas, construidas sólidamente con ladrillos cocidos, y la ciudad entera, y la reduje a escombros y ruinas y sembré en su suelo1.

Aunque las fuerzas militares de la Edad del Bronce, así como (más tarde) las de Asiria y Persia, constituyeron despiadados sistemas de muerte –no igualados, por lo general, en capacidad letal a lo largo de las épocas griega y romana ni, incluso, en tiempos modernos–, la organización de aquellas sociedades militares adolecía de limitaciones inherentes. La dependencia, por ejemplo, del arco y la honda, el caballo y el carro, requería cierta profesionalidad y, por tanto, la creación de castas militares especializadas. La propensión de Oriente Próximo a construir –y destruir– amplias fortificaciones consumía también recursos en un grado asombroso. El conocido relato bíblico de la destrucción de Jericó por Josué nos da cierta idea de la capacidad para provocar mortandades:

... El pueblo lanzó un gran alarido, las murallas se desplomaron y el ejército dio el asalto a la ciudad, cada uno desde su puesto, y la conquistaron. Consagraron al exterminio todo lo que había dentro: hombres y mujeres, muchachos y ancianos, vacas, ovejas y burros, todo lo pasaron a cuchillo.

Pero el hecho más importante es que las sociedades de la Edad del Bronce eran autoritarias y muy estrictamente jerárquicas: la facultad de iniciar, llevar a cabo o concluir guerras se hallaba exclusivamente en manos de unos poquísimos privilegiados. Un único gobernante podía reivindicar a menudo haber esclavizado a miles de personas. La muerte de un hombre fuerte, las subsiguientes luchas por su sucesión en la realeza y las enemistades entre soberanos rivales podían causar la movilización –y la aniquilación o la esclavitud– de millares, aunque de ello se derivaran pocas ventajas económicas o sociales para la mayoría de los combatientes. De manera similar, la pérdida o eliminación de los pocos que poseían la pericia y autoridad requeridas para dirigir unas guerras a menudo necesarias podían mermar gravemente el potencial militar de toda una sociedad y poner, por tanto, en peligro su supervivencia. No es de extrañar que la captura, la tortura o la ejecución de un potentado rival, seguidas por la ulterior destrucción de su fortaleza, aparezcan con tanta frecuencia en los anales dinásticos y en los jeroglíficos y relieves en piedra de Oriente Próximo. En Oriente Próximo no había normas militares de guerra ni protocolos compartidos que limitaran el conflicto a los propios combatientes, moderando así las tendencias destructivas de aquellos regímenes.

Los pequeños propietarios de la polis griega

La práctica de la guerra experimentó una segunda transformación en Grecia, como consecuencia, una vez más, del desarrollo de la actividad agraria. En los milenios segundo y tercero a.C., la agricultura griega era una actividad burocratizada al estilo de la de Oriente Próximo. La sociedad micénica del continente griego (1600-1200 a.C.) era análoga en gran parte a las de otras monarquías palacianas del Mediterráneo y Asia –y ofrecía, por tanto, muy escasas oportunidades a la experimentación militar, y mucho menos a la difusión de la planificación y la responsabilidad militar más allá de un círculo muy reducido–. Sin embargo, una vez que la guerra se «liberó» –si se nos permite utilizar esta palabra hablando de matanzas organizadas– del control palacial centralizado para pasar a manos de individuos particulares, los combates pudieron evolucionar de una manera ignorada hasta entonces. Para conocer los orígenes de la práctica occidental de la guerra y la génesis de una metalurgia y unas técnicas complejas, una disciplina superior, la inventiva en los desafíos y sus respuestas, y la creación de una tradición militar amplia y compartida por la mayoría de la población debemos dirigir la mirada hacia el hundimiento de los palacios micénicos en el continente griego y la posterior Edad Oscura (1100-800 a.C.).

En el siglo viii a.C. surgieron comunidades de propietarios iguales entre sí: la cultura naciente de la polis (ciudad-Estado) griega. Con la polis comenzó la práctica militar de Occidente tal como ahora la reconocemos –una práctica que, ya en el momento de nacer, se opuso en gran medida al fervor moral, fue inmune a interferencias religiosas y tuvo como eje el enfrentamiento decisivo en batallas campales, más que la comodidad de unas poses belicosas y el simple número de combatientes o la pericia de ingenieros y expertos en logística–. En fechas tempranas, los griegos reconocían, con un sentimiento muy patriotero, que su ciudad-Estado constituía una institución singular, en claro contraste con las culturas palacianas del pasado. El poeta primitivo griego Focílides escribió en tono de suficiencia: «Si sus asuntos se manejan ordenadamente, una polis pequeña sobre un cabo es superior a la insensata Nínive»2. Alceo, otro poeta del siglo vi a.C., abordó un tema populista similar: «Lo que hace a la polis no son sus casas bien techadas, ni las piedras de unas murallas bien construidas, ni siquiera los canales o los muelles, sino unos hombres capaces de enfrentarse a los retos planteados».3

La clave del renacimiento cultural griego de los siglos viii y vii a.C., del paso de lo colectivo a lo individual, se halla en un cambio radical en la producción agraria y, al mismo tiempo, en la práctica de la guerra. Al estar sometidos a la presión del crecimiento demográfico, los griegos recurrieron a unas explotaciones agrarias familiares de propiedad privada que, mediante prácticas intensivas, garantizaban excedentes alimenticios y permitían, no obstante, que aquella prosperidad agraria estuviera libre de intromisiones burocráticas impuestas desde arriba. En resumen: en ese momento iba a dejar de existir un «arriba». En cambio, para proteger y conferir poder a este nuevo grupo de campesinos en auge surgieron unas oligarquías de base amplia y una ética cultural de igualitarismo entre pequeños terratenientes, basado en la propiedad. Los campesinos constituían la ciudadanía con derecho a voto de más de un millar de pequeñas ciudades-Estado diseminadas por todo el mundo de habla griega.

En este clima de actividad agraria apareció el combatiente «hoplita», o soldado de infantería con armamento pesado. En su obra Económico, Jenofonte, el historiador del siglo iv a.C., subrayó justamente esa conexión entre los pequeños propietarios y el grupo que combatía formando una falange: «El cultivo de la tierra enseña a ayudar a los demás. Así, al luchar contra los enemigos es necesario, lo mismo que al trabajar la tierra, contar con la ayuda de otras personas»4. En la mayoría de las regiones griegas, sólo los pequeños agricultores, y no unos aristócratas ociosos, unos monarcas hereditarios o unos matones o conspiradores a sueldo, fueron cada vez más quienes hicieron las leyes, cultivaron productos alimenticios y libraron las guerras de sus ciudades durante los siglos vii y vi.

La práctica bélica griega se mantuvo sin cambios a lo largo de dos siglos (700-500 a.C.), en el sentido de que las batallas entre hoplitas derivaron de unos hábitos agrarios extendidos y generaron un protocolo militar que reducía deliberadamente cualquier conflicto a un choque entre columnas de lanceros revestidos de bronce librado en una sola tarde. Cuando surgía un conflicto –motivado casi siempre antes del siglo v a.C. por algún territorio en disputa, a menudo marginal y fronterizo–, las ciudades-Estado acordaban resolver el problema mediante una colisión súbita entre columnas de hombres acorazados. Cada terrateniente guerrero compraba su propia armadura, cuyo peso en madera y metal podía alcanzar unos abrumadores 35 kilos: grebas (piezas de bronce para proteger las piernas), yelmo, un escudo cóncavo y redondo, coraza, jabalina de punta doble y una espada corta como arma secundaria.

De uno en uno y aisladamente, los hoplitas griegos agrarios constituían un blanco lento e indefenso. Si se actuaba con destreza, era fácil vencer a un hoplita. Se le podía cortar el paso, sobre todo si se aventuraba por terrenos abruptos en puertos de montaña, o, lo que era peor, si jinetes o soldados con armadura ligera y armas arrojadizas lo sorprendían en campo abierto. Así pues, en cierto sentido, el guerrero de infantería estaba intrínsecamente mal adaptado al relieve natural y al terreno de Grecia. Pero la mayoría de los campesinos griegos no tenían ninguna intención de luchar en solitario ni lejos de sus campos de cultivo llanos, su terreno favorito, y mucho menos contra magnates a caballo o, en las colinas, contra merodeadores sin tierra, claramente inferiores a ellos en rango social. Reunidos en las apretadas filas de la falange, optaban, en cambio, por un tipo de guerra agrícola, en la cual imponían sus condiciones predominantemente agrarias: campesinos que combatían contra otros campesinos por tierras cultivables sobre campos de cultivo. La acumulación de altos escudos a lo largo de columnas acorazadas y las lanzas salientes de las tres primera filas hacían que las densas líneas de la falange resultaran invencibles frente a unos atacantes provistos de armas ligeras o montados a caballo. «Cuando marchaban al paso al son de las flautas, sin dejar un resquicio en su línea de batalla y sin sentir confusión alguna en sus corazones, avanzando con calma y alegría hacia el peligro, su visión era formidable y aterradora al mismo tiempo», observaba Plutarco, el biógrafo del siglo i d.C., refiriéndose a la falange espartana y tomando su descripción de fuentes que tenían siglos de antigüedad5.

Una vez que la guerra griega se redefinió como una lucha sostenida exclusivamente entre hoplitas ricos y pobres, quedaron relegados a un rango secundario en el campo de batalla –la clase en ascenso de los pequeños propietarios independientes había modelado los enfrentamientos, convirtiéndolos en un reflejo de sus planteamientos políticos y económicos–. Si las zonas rurales iban a ser un mosaico de haciendas aproximadamente similares trabajadas por pequeños propietarios vestidos de cuero, la falange sería también una red análoga de combatientes con idéntica armadura. De la misma manera que la agricultura intensiva de la Grecia de las poleis se había tragado los espacios abiertos propios del caballo, los hoplitas desplazaron también en ese momento al guerrero montado. Cuando Jenofonte se mofaba diciendo que «sólo las personas de mayor debilidad física y con menos ansias de gloria» montaban a caballo, reflejaba la ideología hoplita dominante entre los siglos vii y v a.C.6

En otra ocasión, Jenofonte recordó a sus 10.000 hoplitas mercenarios: «Nadie ha perdido nunca la vida porque un caballo le haya mordido o coceado, sino que son los hombres quienes hacen cuanto hay que hacer en combate»7. Durante los mil años siguientes, el jinete aristocrático estuvo al servicio de la infantería en la práctica bélica occidental en un sentido muy real.

Cuando los hacendados griegos votaban para combatir más allá de sus fronteras, las aldeas locales y los grupos de parentesco se apresuraban a alistarse en las filas de la falange de su correspondiente ciudad-Estado. La marcha por las montañas, la lucha y el regreso al hogar no solían requerir una salida de más de tres días. Hasta el siglo v a.C. se prestó poca atención a la logística. El propio combate resultaba igualmente económico. Una vez que los atacantes habían incitado al enemigo a efectuar una salida –a menudo mediante la tala de unos pocos árboles y cepas–, ambos bandos formaban para luchar. La expresión «líder del combate» es mejor que la palabra «general» para designar a un oficial situado en primera fila y cuya única responsabilidad consistía en liderar con su ejemplo y, por tanto, luchar y morir al frente de sus hombres. El poeta Arquíloco observaba en el siglo vii a.C.: «No me gusta un general alto y de buena planta, orgulloso de sus bucles y bien afeitado. Dadme, en cambio, un tipo pequeño y sólidamente erguido sobre sus piernas, un hombre todo corazón a quien no podrán arrojar del lugar donde plante sus pies»8. Una vez que un comandante de esas características había pronunciado una breve arenga y que el vidente había ratificado antes de la batalla el sacrificio de un carnero o una cabra frente a la falange, las dos columnas solían chocar (en palabras del poeta Tirteo) «puntera contra puntera, apretando escudo contra escudo, penacho contra penacho y casco contra casco»9.

Para el hoplita campesino, la clave de esta lucha peculiar consistía en abrir un hueco en la línea del enemigo. Una ruptura así permitiría a sus camaradas acorazados ser empujados tras él, sembrando el desorden en el interior de los beligerantes y causando de ese modo el pánico entre las masas de los hoplitas enemigos, que no podían oír y apenas ver. Los autores antiguos hacen hincapié en el polvo, la confusión y la sangre derramada en la refriega de la falange, y hay buenas razones para admitir que una batalla griega de aquella época constituía una escena horrenda, y no una contienda a empujones entre columnas bien escuadradas. De hecho, según dice Tucídides, en la batalla de Delio, librada el 424 a.C. durante la Guerra del Peloponeso, los atenienses, «embarullados en su movimiento envolvente, se mataron unos a otros». Más tarde, en Sicilia, «cayeron en medio de una confusión, hasta acabar chocando entre sí en muchos puntos del campo de batalla, amigos contra amigos y ciudadanos contra ciudadanos, y no sólo se aterrorizaban mutuamente, sino que llegaron incluso a luchar entre ellos y sólo pudieron ser separados con dificultad»10.

Solidaridad y disciplina

En el tumulto del campo de batalla, la táctica y la estrategia carecían de significado para los hoplitas. El propósito deliberado de la lucha era prescindir por completo de la necesidad de reservas, articulación, estratagemas y maniobras. Todavía en el siglo iv a.C., Jenofonte podía observar correctamente que la «táctica constituye sólo una pequeña parte del mando de un ejército»11. En los días gloriosos de los hoplitas prevalecía, en cambio, un código agrario que desaconsejaba la astucia y hasta las gestas heroicas individuales fuera de las filas de la falange.

Bajo aquel sistema de combate en campo abierto anterior a la Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.), las luchas intestinas podían ser muy frecuentes entre las ciudades-Estado griegas, pero sus gastos de defensa seguían siendo escasos. Las armas eran iguales, casi uniformes, en todos los bandos, y por tanto reciclables, además de duraderas y reparables. No existía un reducido cuerpo de oficiales. En una batalla campal, las víctimas mortales se situaban en torno al 10 por 100 de los respectivos ejércitos, pues las persecuciones a gran distancia eran impracticables y se solían evitar. La instrucción militar y el tiempo dedicado a las campañas eran igualmente desdeñables. La soldada, los asedios prolongados y las amplias fortificaciones característicos de la guerra griega más tardía eran todavía fenómenos esporádicos.

Los historiadores parecen a veces reacios a tener en cuenta la naturaleza deliberadamente agraria de aquella forma de combate: el grado asombroso en que el protocolo del cultivo y la sociología rural de la polis definía la práctica de la guerra en todo el abigarrado paisaje de las nacientes comunidades griegas. No obstante, los propios griegos reforzaron continuamente esas prácticas mediante su literatura, su filosofía, su cerámica pintada, su escultura y sus celebraciones públicas, que insistían de manera incesante en la bravura y cohesión de los hoplitas, glorificando sus armas y armaduras y exaltando su sacrificio final en la batalla ante los ojos de amigos y familiares, quitando siempre importancia, de manera implícita, a quienes luchaban con armas de tiro, a la infantería ligera e, incluso, a los caballeros, más adinerados que ellos.

Estos guerreros no compartían necesariamente las concepciones de exclusivismo agrario peculiares de los hoplitas. No se sentían comprometidos, como lo estaba el hoplita, a preservar las estructuras de propiedad existentes, el control territorial por parte de los consejos y asambleas con derecho a voto y la dependencia de la producción local. En vez de luchar por todo ello, los pobres y las elites preferían las armas de tiro y los caballos, las emboscadas y las persecuciones, las escaramuzas y los asedios, en los cuales la proeza militar no se basaba de manera simplista en la exhibición de fuerza muscular y nervios de acero a lo largo de una hora.

Pero quienes no eran hoplitas formaban una minoría despreciada. En el primer siglo d.C., el geógrafo Estrabón afirmó haber visto una inscripción sobre una columna antigua que prohibía absolutamente las armas de tiro en la práctica primitiva de la guerra en Grecia12. Refiriéndose a su herida mortal por una flecha perdida, un hoplita espartano expresó su famosa queja de que «no le preocupaba la muerte, salvo por el hecho de haber sido causada por un cobarde arquero»13. «Los griegos del pasado», escribía con nostalgia el historiador Polibio en el siglo ii a.C.,

no optaban siquiera por derrotar a sus adversarios recurriendo al engaño, y pensaban, en cambio, que los éxitos militares no tenían nada de glorioso ni firme a menos que un bando matara al enemigo alineado para combatir en campo abierto. Existía, por tanto, un acuerdo de no utilizar contra el adversario armas desconocidas o de tiro, y se había decidido que el verdadero árbitro de los sucesos fuera únicamente la lucha frente a frente en columnas masivas. Por ese mismo motivo se anunciaban unos a otros públicamente y con antelación las guerras y batallas, el momento en que decidirían entablarlas e, incluso, los lugares en cuestión donde se enfrentarían y organizarían sus líneas14.

En la época clásica de las batallas entre hoplitas, en los años 700-431 a.C., la prosperidad material generalizada y la constante evolución cultural de las ciudades-Estado griegas se debían en gran parte a las meticulosas limitaciones impuestas a la lucha. Los ciudadanos no intentaron realizar esfuerzos utópicos (y, por tanto, condenados al fracaso) para poner fin a la guerra. En cambio, elaboraron rituales que permitían conflictos frecuentes e inevitables y gestas heroicas en el campo de batalla –todo ello sin un coste real para la infraestructura de la sociedad griega, que siguió siendo marcadamente agraria durante los dos o tres primeros siglos de las poleis–. En resumen, la cultura de la polis griega, a diferencia del antiguo Oriente Próximo, floreció precisamente porque las matanzas organizadas y los gastos en defensa se mantuvieron dentro de unos límites «razonables». El historiador Tucídides, que escribía a finales del siglo v a.C., observó, refiriéndose a tiempos anteriores:

Nadie entablaba una guerra por tierra que pudiera ser para algunos origen de poderío, sino que todas las que tenían lugar eran las de cada ciudad con sus vecinas, y los griegos no emprendían expediciones a tierra extraña, lejos del territorio propio, para la conquista de otras ciudades. La explicación está en que no se habían formado alianzas en torno a las ciudades mayores, y ni siquiera éstas llevaban a cabo expediciones comunes en plano de igualdad, sino que, más bien, los vecinos guerreaban aisladamente unos contra otros15.

El siglo v a.C. introdujo un cambio en esta situación.

Oriente se encuentra con Occidente

Nuestro conocimiento de la práctica bélica griega antes de las Guerras Médicas (490, 480-478 a.C.) es esquemático. Hay que reconstruirla a partir de la poesía lírica y elegíaca, de conjeturas posteriores de historiadores, filósofos y estudiosos de la Antigüedad, y de los restos físicos de armas y armaduras. En cambio, las luchas de la infantería y las fuerzas navales de los siglos v y iv a.C. están bien documentadas en las grandes historias de Heródoto, Tucídides y Jenofonte. Y si las invasiones persas aparecen como algo trascendental, diferente a cualquier otra experiencia griega de los dos siglos anteriores, ello se debe, por ejemplo, a la historia de Heródoto.

Un sondeo preliminar realizado por los persas el 490 a.C. bajo el monarca expansionista Darío I fue paralizado contundentemente por los atenienses en Maratón, donde los persas se jugaron con imprudencia el resultado en un único choque entre las fuerzas de infantería sobre el espacio cerrado de la llanura litoral del Ática. La victoria de los griegos estableció un modelo de enfrentamiento entre Oriente y Occidente que se mantuvo prácticamente sin cambios durante los tres siglos siguientes: si la infantería oriental era lo bastante necia como para cargar en algún momento, en algún lugar y con un número de fuerzas cualquiera contra las filas disciplinadas de los lanceros occidentales acorazados, acababa inevitablemente destrozada. Y sin embargo, a pesar de la posterior glorificación y exaltación de los heroicos «hombres de Maratón» en la literatura ateniense, su victoria sólo consiguió posponer durante una década la invasión de Oriente. Cuando los persas regresaron el año 480 a.C. a las órdenes de Jerjes, hijo y heredero de Darío, la situación militar había cambiado por entero, el desafío fue excepcional y los invasores demostraron mayor refinamiento y mejor preparación. Según lo expresó el dramaturgo contemporáneo Esquilo, los orientales no buscaron una batalla única y campal, sino que planearon «someter a la Hélade al yugo de la esclavitud»16.

El ataque de Jerjes contra Grecia el 480 a.C. no consistió en una brigada expedicionaria, sino en una auténtica ciudad políglota itinerante compuesta por miles de personas, que se abría camino lentamente en dirección al sur, hacia el interior de Grecia, engullendo ciudades-Estado por capitulación o acuerdo a medida que avanzaba. Los persas, acompañados por una flota prodigiosa, no tenían intención de librar una única batalla de infantería. En realidad, se mofaban de las llamadas «leyes de los griegos», que restringían la conducción helénica de la guerra a una sola batalla terrestre. «Estos griegos», reflexionaba Mardonio, «están habituados a guerrear entre sí de la manera más insensata, pues en cuanto se declaran la guerra buscan el terreno más aprovechable y despejado y bajan a luchar allí, de manera que hasta los vencedores acaban retirándose con numerosas pérdidas; no necesito mencionar a los vencidos, pues resultan aniquilados. Es evidente que, como todos hablan griego, deberían intercambiar más bien heraldos y negociadores y dirimir así sus diferencias por cualquier medio que no sea el del combate»17. Los persas, en cambio, llegaban resueltos a obtener una conquista rotunda, y las ciudades-Estado griegas conocían claramente el reto planteado: se necesitaban sin excepción contingentes humanos, marinos, táctica, fortificación, evacuación, argucias, subterfugios y generalato, y además con rapidez. De la noche a la mañana, estas características pasaron a formar parte de la práctica griega de la guerra.

Un contingente espartano cayó segado en posición avanzada, víctima de una aniquilación gloriosa, mientras defendía un alto paso fronterizo en el norte, en las Termópilas (480 a.C.); su rey, Leónidas, fue decapitado, y su cabeza empalada en una estaca. Una flota dirigida por atenienses seguía de cerca las naves orientales que se aproximaban mientras Jerjes atravesaba Grecia central y se abría paso hasta llegar a una Atenas abandonada. En aquel nuevo mundo de guerra total, algunos griegos se vieron obligados no sólo a definir de nuevo su manera tradicional de combatir, sino a cambiar también su concepción de la propia ciudad-Estado. Al fin y al cabo, la polis (la ciudad-Estado) no era una mera entidad física de edificios, una acrópolis y los campos circundantes de sus labriegos, sino de «personas». Lo único importante era la gente: los residentes nativos de todas las clases que podían ser salvados mediante evacuación para regresar como vengadores por tierra o por mar. Los terratenientes conservadores de Atenas que llamaban a los campesinos a entablar un único combate de hoplitas al estilo antiguo con el fin de proteger la ciudad propiamente dicha y el prestigio agrario de la comarca rural no estaban sólo equivocados, sino que eran, además, unos lunáticos. Así pues, los atenienses abandonaron su polis a la antorcha del invasor y la evacuaron para marchar al territorio libre de una zona próxima, confiando en las «murallas de madera» de sus barcos para derrotar a los persas frente a las costas de la isla aledaña de Salamina. Fueran cuales fuesen las posteriores quejas de los filósofos reaccionarios atenienses sobre la falta de heroicidad del poder marítimo (el antidemócrata Platón consideraba, un siglo después de Salamina, que la victoria ateniense conseguida allí había «empeorado» a los griegos como pueblo18), todos los griegos sabían que la destrucción de la armada persa en Salamina había echado por tierra la moral de los persas y levantado el escenario para una batalla final en Platea en la primavera siguiente.

De pronto, privados de su flota, los altivos invasores persas se sintieron aislados. A medida que acudían hoplitas de todas partes de Grecia central y meridional para formar un gran ejército a fin de plantear la resistencia definitiva en la cercana localidad de Platea, en la frontera entre Atenas y Beocia, los persas se hallaron en una posición cada vez más insostenible. La disciplina espartana y el poder de «la lanza de los dorios», que, en palabras del tragediógrafo Esquilo, «derramó sangre en un sacrificio sin medida», respaldados por el entusiasmo ateniense y la simple masa de la infantería griega (la Grecia clásica no volvería a alinear nunca una fuerza cercana a los 70.000 combatientes), quebraron el ejército persa y masacraron luego a los supervivientes en su huida19.

Repercusiones de las Guerras Médicas

A raíz de la invasión y derrota de los persas –como suele suceder en cualquier circunstancia de gran convulsión social y cultural– se produjo una vuelta deliberada a la normalidad en la práctica griega de la guerra. Durante un tiempo volvemos a tener noticia de una serie de «guerras» de infantería por cuestiones de fronteras entre ciudades-Estado resueltas a la manera antigua: enfrentamientos tradicionales de una hora en las batallas de Dipaia (471 a.C.), Tanagra y Enofita (457 a.C.), y Coronea (447 a.C.). Pero la experiencia persa había arrojado piedras al estanque hoplita, y las múltiples lecciones aprendidas de las victorias sobre Jerjes agitaron lentamente las aguas de las ciudades-Estado griegas. Las principales realidades nuevas fueron dos fenómenos que ayudan a explicar la profunda ruptura con la conducción de la guerra practicada en el pasado por las poleis.

En primer lugar, la victoria dejó con prestigio y preeminencia a sólo dos ciudades-Estado: Esparta y Atenas. Ambas eran poleis griegas insólitamente poderosas y atípicas –además de antitéticas–, que podían permitirse ignorar las antiguas normas de la guerra agraria. Los espartanos, sostenidos por cerca de 200.000 ilotas, siervos de la gleba que trabajaban las haciendas de Mesenia y Laconia, formaron un ejército de hoplitas profesionales, una infantería permanente que no estaba sujeta a las limitaciones normales impuestas por la agricultura libre a los pequeños terratenientes en las batallas entre infantes. El rey espartano Agesilao pidió en cierta ocasión a su ejército de aliados del Peloponeso que se pusieran de pie por profesiones –alfareros, herreros, carpinteros, albañiles y demás–. Al final, sólo permaneció sentada la minoría de sus espartiatas, los que sólo se dedicaban a guerrear. «Ya veis», se burló Agesilao, «cuántos más soldados enviamos a luchar que los que mandáis vosotros». Plutarco cuenta que los espartanos podían ufanarse diciendo: «Si hemos llegado a ser dueños de estos campos no ha sido por haber cuidado de ellos, sino porque hemos cuidado de nosotros mismos»20.

Tampoco los atenienses, cada vez más democráticos, se sentían cómodos limitándose a continuar con la práctica del tradicional choque artificioso entre campesinos oligárquicos revestidos de armadura. La flota de Atenas siguió creciendo tras la retirada persa (479 a.C.). Alimentados con el tributo de algunos Estados vasallos del Egeo, los trirremes atenienses no quedaron varados, sino que se convirtieron en una especie de fuerza policial «benevolente» para sus súbditos aliados griegos de ultramar. Al igual que los espartanos, la Atenas imperial no consideró muy necesario limitar la guerra a una única tarde de verano, y tampoco, dado el éxito de su evacuación frente a Jerjes y de la ulterior respuesta naval, a arriesgar toda su infantería en defensa de las tierras cultivables del Ática.

En segundo lugar, el éxito de las fuerzas no hoplitas en las Guerras Médicas dejó una profunda huella en los griegos. Los barcos, las tropas ligeras y la caballería habían estado presentes en una multiplicidad de teatros de operaciones y terrenos, poniendo de relieve lo vulnerable e inadecuada que podía llegar a ser la falange hoplita ante cualquier adversario que (prudentemente) no estuviera dispuesto a enfrentarse a ella en una sola batalla campal.

El problema para la polis griega no consistía sólo en alistar esa clase de contingentes diversos, sino en resolver los inevitables desafíos sociales planteados por el empleo de tales fuerzas. Si se confería importancia militar a remeros, merodeadores o jinetes, peligraba el viejo exclusivismo agrario de la polis –la propia contextura e ideología de la ciudad-Estado griega–. Los granjeros con armadura pesada y lanza no eran ya la garantía de un rango social y político privilegiado. Según observó en cierta ocasión Aristóteles en su Política, «en la polis, aquellos que combaten tienen el poder supremo, y son ciudadanos quienes poseen las armas»21.

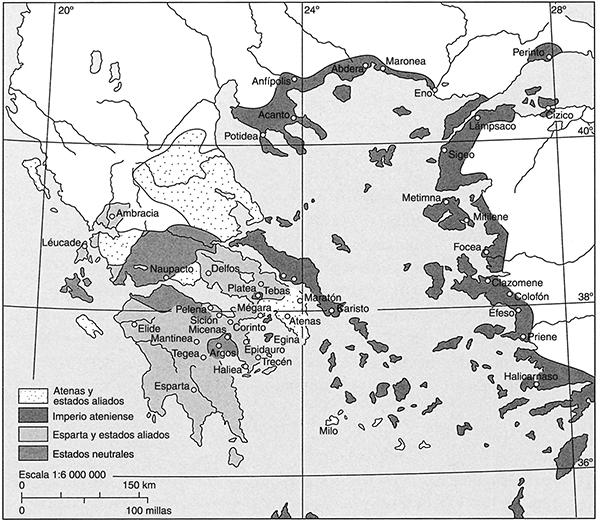

Mapa 1. En vísperas de la Guerra del Peloponeso, Atenas contaba con un enorme imperio marítimo e importantes aliados, lo que le aseguraba una armada formidable, abundantes recursos humanos y unas copiosas fuentes de capital. Sin embargo, Esparta y Tebas disponían de los mejores hoplitas del mundo griego y podían cercar a Atenas por el norte y el sur. La situación de punto muerto estuvo asegurada hasta que Atenas se agotó mediante intervenciones fallidas en Beocia, el Peloponeso y Sicilia, lo cual permitió a Esparta hacerse con una flota competente que fue minando el debilitado imperio colonial de los atenienses.

La ulterior Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta no se decidió en una tarde, ni siquiera a lo largo de uno o dos veranos. La matanza se arrastró a lo largo de veintisiete años. Es fácil ver por qué. Al haber abandonado su territorio rural a los invasores espartanos, Atenas renunció a enfrentarse en batalla campal con los formidables hoplitas de Esparta. Refiriéndose a los campesinos hoplitas que se vieron obligados a trasladarse al interior de los muros de la ciudad, Tucídides comentaba en tono conmovedor: «La mayoría de los atenienses seguían viviendo en sus granjas con sus familias y miembros de su hogar y, por tanto, no se sentían dispuestos a mudarse en ese momento, sobre todo porque hacía poco que se habían reinstalado tras la invasión de los persas. Su descontento e infelicidad al dejar tras de sí sus hogares eran profundos»22.

Lo que hizo, en cambio, Atenas, una vez cercada, fue aumentar las importaciones de alimentos y materiales a su puerto del Pireo mientras enviaba su espléndida flota a estabilizar su imperio marítimo e impedir infiltraciones de sus adversarios del Peloponeso. Esparta, a su vez, se encontró con que la antigua estrategia de arrasar las tierras de cultivo resultaba desconcertantemente ineficaz: en el Ática, sus hoplitas no conseguían hacer salir al ejército ateniense ni doblegar económicamente la ciudad. En consecuencia, ambos beligerantes recurrieron a una multiplicidad de teatros de guerra por todo el mundo del Egeo y Asia Menor. Paradójicamente, en aquellas posteriores guerras por delegación libradas entre el 421 y el 404 a.C., Atenas utilizó a sus hoplitas en operaciones marítimas, mientras que Esparta y sus aliados crearon con el tiempo una flota competente. A lo largo de toda la Guerra del Peloponeso no se libraron más de tres o cuatro batallas a la antigua usanza. El vacío fue llenado por mercenarios, merodeadores con armas ligeras, marinos e ingenieros de asedio. Todas estas fuerzas eran costosas y, al parecer, incapaces de rematar por sí mismas un combate de manera contundente mediante la destrucción o la humillación de las fuerzas enemigas en el campo de batalla –lo cual resultó desastroso para ambos bandos.

La estrategia ocupó un lugar destacado, mientras los atenienses realizaban incursiones sin consecuencias en territorio espartano y, en un episodio sumamente trágico, perdieron todo un cuerpo expedicionario de cuarenta mil hombres a mil quinientos kilómetros de distancia, en reiteradas derrotas frente a la ciudad siciliana de Siracusa (415-413 a.C.). Tucídides resumió de la siguiente manera aquella novedosa experiencia griega de exterminio militar: «Los atenienses», escribió, «fueron derrotados en todos los terrenos y absolutamente; fue la ruina total, según el dicho, de su flota, su ejército de tierra y todo lo demás, y sólo unos pocos de muchos que eran regresaron a casa»23. Esparta, por su parte, actuando con mayor pragmatismo, instaló sistemáticamente guarniciones en el Ática para estimular las deserciones y provocar el trastorno local del comercio mientras ejercía una presión constante para arrebatarle a Atenas sus aliados tributarios del Egeo, que constituían el alma de los recursos económicos de la ciudad y de sus reservas militares.

No es de extrañar que, después de casi tres décadas, al concluir la guerra el año 404 a.C., Atenas se hallara en bancarrota, agotada y desmoralizada. Pero Esparta y sus aliados no estaban en condiciones de asumir una hegemonía duradera sobre Grecia. Un efecto secundario de la Guerra del Peloponeso fue la finalización de las luchas agrarias de la antigua polis, pues, a partir de ese momento, hacer la guerra significó expandir el conflicto hacia una diversidad de horizontes nuevos costosos y letales.

Camino del siglo iv

El gusto por el choque entre columnas de infantería no cayó del todo en el olvido durante el siglo siguiente. A pesar de los intentos de algunos estudiosos modernos por detectar una evolución de la táctica en las falanges de hoplitas en el siglo iv a.C. –tropas de reserva, fintas, estratagemas–, los choques entre columnas experimentaron, realmente, en sí mismos pocos cambios, según lo atestiguan las retrógradas batallas entre dinosaurios hoplitas de Nemea (394 a.C.), Coronea (394 a.C.), Leuctra (371 a.C.) y Mantinea (362 a.C.). En realidad, ni siquiera un hoplita de Leuctra (371 a.C.), la batalla supuestamente más revolucionaria del siglo iv a.C., habría extrañado nada –en armamento, práctica de combate y espíritu– entre las filas de sus antepasados que lucharon trescientos años antes en Hisias (669 a.C.). Refiriéndose al horrendo combate librado al modo antiguo entre hoplitas espartanos y tebanos en la segunda Batalla de Coronea, Jenofonte, testigo contemporáneo, concluyó fríamente que se trataba de algo predecible: «Chocaron, empujaron, pelearon, mataron y murieron»24. Lo que se había transformado, y además de manera muy radical, no era el combate, sino la guerra. Ahora, luchar consistía en organizar escaramuzas, guarnicionar los pasos elevados, realizar incursiones mercenarias, ataques navales y asedios y levantar contramurallas. El saqueo y la toma de cautivos reflejaba las nuevas realidades económicas, pues la guerra se había convertido en una fuente de capital para el Estado, una entrada más en los presupuestos estatales. Y esta confusión se produjo de manera inevitable, pues una vez que Grecia volvió a formar parte del tejido general de la historia mediterránea en los siglos v y iv a.C., su maravilloso absurdo de la ciudad-Estado –dominada por una trinidad excluyente: el pequeño propietario productor de alimentos / el infante hoplita / el legislador– resultó un sistema cerrado. La polis no estaba dispuesta a asimilar una riqueza que no procediera de la tenencia de tierras, a unos extranjeros con talento y a quienes luchaban al margen de la falange agraria. El genio había salido de la botella: la práctica occidental de la guerra, creada como mecanismo de protección para su ciudad-Estado agraria, había entrado en una fase nueva, mucho más compleja y mortífera, divorciada de las constricciones sociales, pero alimentada, no obstante, por el genio griego para innovar y dar respuestas.

1 D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, I, Chicago, 1926, p. 84, #243; Jos 6, 20-1.

2 Focílides, Fragmento 4.

Los pasajes griegos y romanos se citan según los números de los manuscritos y pueden ser identificados con facilidad mediante esas citas en casi todas las traducciones modernas.

3 Alceo, Fragmento 28a (cfr. Tucídides, La guerra del Peloponeso, 7.77.7).

4 Jenofonte, Económico 5.14.

5 Plutarco, Vida de Licurgo, 22.2-3.

6 Jenofonte, Helénicas (Historia de Grecia) 6.4.11.

7 Jenofonte, Anábasis 3.2.18; cfr. 3.2.27-8.

8 Arquíloco, Fragmento 114.

9 Tirteo, Fragmento 11.314.

10 Tucídides, La guerra del Peloponeso 4.96.4; Tucídides, La guerra del Peloponeso 7.44.8.

11 Jenofonte, Memorables (Recuerdos de Sócrates) 3.1.6.

12 Estrabón, Geografía 10.448.

13 Plutarco, Moralia (Obras morales) 234 E44.

14 Polibio, Historia de Roma 13.3.2-6.

15 Tucídides, La guerra del Peloponeso 1.15.

16 Esquilo, Los persas 49-50.

17 Heródoto, Historia (Las guerras médicas) 7.9.2.

18 Platón, Las leyes 707C.

19 Esquilo, Los persas 814-816, 1001-3, 240.

20 Plutarco, Moralia (Obras morales) 214 A72 y 216 F 3.

21 Aristóteles, La política 3.1279b 3-5.

22 Tucídides, La guerra del Peloponeso 2.16.

23 Tucídides, La guerra del Peloponeso 7.87.

24 Jenofonte, Helénicas (Historia de Grecia), 4.3.19.