Stormhold fue tallado en la cima del monte Huon por el primer señor de Stormhold, que reinó a finales de la Primera Edad y principios de la Segunda. Había sido ampliado, mejorado, excavado y horadado por los sucesivos señores de Stormhold, y la cima original de la montaña arañaba ahora el cielo como el colmillo tallado y ornamentado de una gran bestia de granito gris. Stormhold se alzaba a gran altura, y en su cima se reunían las grandes nubes antes de descender y derramar luvia, relámpagos y devastación sobre las tierras a sus pies.

El octogésimo primer señor de Stormhold yacía moribundo en su cámara, tallada en la cima más alta como un agujero en un diente podrido; ciertamente la muerte existe también en las tierras más allá de los campos que conocemos. Convocó a sus hijos junto a su lecho y éstos acudieron, los vivos y los muertos, y temblaron en las frías salas de granito. Se reunieron junto a la cama y esperaron respetuosamente, los vivos a su derecha y los muertos a su izquierda. Cuatro de sus hijos estaban muertos: Secundus, Quintus, Quartus y Sextus, unas figuras inmóviles, grises, insustanciales y silenciosas. Tres de los vástagos seguían con vida: Primus, Tertius y Septimus. Permanecían de pie, incómodos, a la derecha de la cámara, apoyando el peso en una pierna y en otra, rascándose las mejillas y las narices, como si les avergonzara el silencioso reposo de sus hermanos muertos. Ni siquiera miraban hacia el lugar donde éstos se encontraban, y fingían tanto como era posible que su padre y ellos eran los únicos ocupantes de esa fría habitación con ventanas, unas ventanas que eran enormes agujeros en el granito, por los cuales soplaban los vientos fríos. Si la razón de ese comportamiento era que los vivos no podían ver a sus hermanos muertos, o que, al haberles asesinado (uno a cada uno, si bien Septimus había matado a Quintus y a Sextus, al primero envenenándole con un plato de anguilas especiadas, y al segundo —rechazando en esa ocasión el artificio en favor de la eficiencia y la gravedad— empujándole por un precipicio una noche en que admiraban una tormenta eléctrica a sus pies) preferían ignorarles, temerosos de la culpa, de una revelación o de los fantasmas, su padre no lo sabía.

En privado, el octogésimo primer señor había esperado que cuando llegara su fin seis de los siete jóvenes señores de Stormhold hubieran muerto, y que sólo uno conservara la vida: el que sería el octogésimo segundo señor de Stormhold y señor de los Altos Despeñaderos. Así fue, al fin y al cabo, como él consiguió el título, varios cientos de años antes. Pero los jóvenes de hoy eran unos flojos que carecían de la energía, el vigor y la furia que él recordaba de sus días de juventud…

Alguien decía algo. Se esforzó en concentrarse.

—Padre —repitió Primus con su gran vozarrón—. Estamos todos aquí. ¿Qué quieres de nosotros?

El viejo le miró. Con un resuello espantoso, tragó una bocanada de aire tenue y helado que llenó sus pulmones y dijo, con una voz altiva y fría, como el mismísimo granito:

—Me estoy muriendo. Pronto llegará mi hora, y recogeréis mis restos para llevarlos a las profundidades de la montaña, hasta la Sala de los Antepasados, donde los colocaréis…, me colocaréis… en el hueco número ochenta y uno, es decir, en el primero que no esté ocupado, y allí me dejaréis. Si no lo hicierais, seríais todos malditos, y la torre de Stormhold se tambalearía y caería.

Sus tres hijos vivos no dijeron nada. Hubo un murmullo entre los cuatro hijos muertos: se lamentaban, quizá, de que sus restos hubieran sido devorados por águilas, o arrastrados por rápidos ríos, precipitados por cascadas y llevados hasta el mar; desde luego, nunca reposarían en la Sala de los Antepasados.

Sus tres hijos vivos no dijeron nada. Hubo un murmullo entre los cuatro hijos muertos: se lamentaban, quizá, de que sus restos hubieran sido devorados por águilas, o arrastrados por rápidos ríos, precipitados por cascadas y llevados hasta el mar; desde luego, nunca reposarían en la Sala de los Antepasados.

—Y ahora, la cuestión de la sucesión. —La voz del viejo resollaba como el aire que escapaba de un fuelle podrido.

Sus hijos vivos levantaron la cabeza: Primus, el mayor, con canas en la barba, nariz aquilina y ojos grises, lo miró expectante; Tertius, la barba roja y dorada, los ojos de un marrón rojizo, lo miró cauteloso; Septimus, con una barba negra que aún no había acabado de salir, alto y parecido a un cuervo, lo miró inexpresivo, con su inexpresividad habitual.

—Primus, acércate a la ventana.

Primus se acercó a la abertura en la roca y miró afuera.

—¿Qué ves?

—Nada, señor. Veo el cielo vespertino sobre nosotros, y nubes a nuestros pies.

El viejo tembló bajo la piel del oso de montaña que le cubría.

—Tertius, dirígete a la ventana. ¿Qué ves?

—Nada, padre. Es tal como dice Primus. El cielo vespertino pende sobre nosotros, del color de un hematoma, y las nubes cubre el mundo a nuestros pies, grises y cambiantes.

Los ojos del viejo se retorcieron en su cara como los ojos locos de un ave de presa.

—Septimus, a la ventana.

El joven se dirigió a la ventana y se detuvo junto a sus hermanos mayores, aunque no demasiado cerca.

—¿Y tú? ¿Qué ves?

Miró por la abertura. El viento amargo le golpeó la cara, e hizo que sus ojos lagrimearan. Una estrella brillaba, débilmente, en los cielos color índigo.

—Veo una estrella, padre.

—Ah —resolló el octogésimo primer señor—. Llevadme a la ventana.

Sus cuatro hijos muertos lo contemplaron con tristeza, mientras sus tres hijos vivos lo acercaban a la ventana. El viejo quedó en pie, o casi, apoyando todo su peso sobre los anchos hombros de sus hijos, y contempló el cielo plomizo. Sus dedos, de nudillos hinchados y frágiles como ramitas, buscaron el topacio que le colgaba del cuello y su pesada cadena de plata. La cadena se partió como una telaraña en manos del viejo. Alzó el puño con el topacio, con los extremos de la cadena de plata colgando.

Sus cuatro hijos muertos lo contemplaron con tristeza, mientras sus tres hijos vivos lo acercaban a la ventana. El viejo quedó en pie, o casi, apoyando todo su peso sobre los anchos hombros de sus hijos, y contempló el cielo plomizo. Sus dedos, de nudillos hinchados y frágiles como ramitas, buscaron el topacio que le colgaba del cuello y su pesada cadena de plata. La cadena se partió como una telaraña en manos del viejo. Alzó el puño con el topacio, con los extremos de la cadena de plata colgando.

Los señores muertos de Stormhold susurraron entre sí con la voz de los muertos, que parece nieve que cae: el topacio era el Poder de Stormhold. Quien lo llevase, sería el señor de Stormhold, siempre y cuando fuese de la sangre de Stormhold. ¿A cuál de los hijos supervivientes entregaría la piedra el octogésimo primer señor?

Los hijos vivos no dijeron nada, pero se les veía a uno expectante, a otro cauteloso e inexpresivo al tercero, con la inexpresividad engañosa de cuando a medio camino de escalar una pared de roca uno se da cuenta de que es imposible hacerlo, lo mismo que descender.

El viejo hizo a sus hijos a un lado y se alzó, alto y erguido. Fue, por un instante, el señor de Stormhold, el que derrotó a los Ogros del Norte en la batalla de la Cabeza del Despeñadero; el que engendró ocho hijos —siete de ellos varones— con tres esposas; el que mató a sus cuatro hermanos en combate antes de los veinte años, aunque su hermano mayor casi le quintuplicaba la edad y era un poderosos guerrero de gran fama. Fue ese hombre quien alzó el topacio y dijo cuatro palabras en una lengua muerta mucho tiempo atrás, palabras que colgaron del aire como el tañido de un enorme gong de bronce.

Lanzó la piedra hacia arriba. Los hermanos vivos contuvieron el aliento mientras ésta trazaba un arco sobre las nubes. Llegó hasta lo que estaban convencidos de que era el punto álgido de su trayectoria pero, desafiando toda razón, el topacio continuó elevándose por los aires.

Ya brillaban más estrellas en el cielo.

—A quien recupere la piedra, que es el Poder de Stormhold, daré mi bendición y la posesión de Stormhold y todos sus dominios —dijo el octogésimo primer señor, cuya voz fue perdiendo fuerza a medida que hablaba hasta que de nuevo fue el chirrido de un hombre muy, muy viejo, semejante al viento que soplaba dentro de una casa abandonada.

Los hermanos, los vivos y los muertos, contemplaron la piedra. Cayó hacia arriba, hacia el cielo, hasta perderse de vista.

—¿Debemos capturar águilas y montarlas, para que nos lleven hasta los cielos? —preguntó Tertius, desconcertado y furioso.

Su padre no dijo nada. Desapareció la última luz del día y las estrellas colgaban sobre ellos, incontables en toda su gloria.

Una estrella cayó.

Tertius pensó, aunque no estaba seguro, que era la primera estrella vespertina, en la que su hermano Septimus había reparado antes. La estrella se precipitó y dejó una estela de luz por el cielo nocturno, y cayó en algún lugar al sur y al oeste de donde se hallaban.

—Allí —suspiró el octogésimo primer señor, cayó sobre el suelo de piedra de su cámara y dejó de respirar.

Primus se rascó la barba y contempló el cadáver arrugado.

Primus se rascó la barba y contempló el cadáver arrugado.

—Me entran ganas —dijo— de arrojar el cadáver del viejo bastardo por la ventana. ¿Qué eran todas esas idioteces?

—Más vale que no —intervino Tertius—. No me gustaría que Stormhold se tambaleara y cayera. Ni tampoco una maldición, ciertamente. Más vale que lo llevemos a la Sala de los Antepasados.

Primus recogió el cuerpo de su padre y lo depositó sobre las pieles de su cama.

—Diremos a la gente que ha fallecido.

Los cuatro hermanos muertos se apiñaron junto a Septimus, en la ventana.

—¿Qué crees que está pensando? —preguntó Quintus a Sextus.

—Se pregunta dónde cayó la piedra, y cómo alcanzarla primero —contestó, recordando su propia caída hacia las piedras y la eternidad.

—Espero que sí, maldita sea —dijo el difunto octogésimo primer señor de Stormhold a sus cuatro hijos muertos. Sus tres hijos vivos no oyeron nada en absoluto.

Una pregunta como «¿Cuán grande es el País de las Hadas?» no admite una respuesta sencilla, pues, al fin y al cabo, no es una tierra, un principado o un dominio. Los mapas del País de las Hadas no son de fiar y no hay que tomárselos demasiado en serio.

Hablamos de los reyes y reinas del País de las Hadas como hablaríamos de los reyes y reinas de Inglaterra. Pero éste es mayor que Inglaterra, e incluso mayor que el mundo, porque, desde el alba de los tiempos, todas las tierras que han sido forzadas a quedar fuera del mapa por exploradores y valientes que querían demostrar que éstas no existían, se han refugiado en el País de las Hadas; por lo tanto, ahora, cuando escribimos sobre ella, es un lugar realmente enorme que contiene todo tipo de paisajes y terrenos. Aquí, sin duda alguna, hay dragones. Y también grifos, guivernos, hipogrifos, basiliscos e hidras. También hay todo tipo de animales más conocidos, como gatos afectuosos y distantes, perros nobles y cobardes, lobos y zorros, águilas y osos.

En el corazón de un bosque tan espeso que casi era una selva había una pequeña casa, hecha de paja y maderas y arcilla gris, que presentaba un aspecto de lo más inquietante. Un pequeño pájaro amarillo estaba posado en su percha dentro de una jaula que había ante la casa. No cantaba, tan sólo permanecía allí parado, tristemente, con las plumas encrespadas y descoloridas. Había una puerta en la fachada cuya pintura, antiguamente blanca, se estaba desprendiendo. En su interior, la casita consistía en una sola habitación; sin divisiones. Carne ahumada y salchichas colgaban de las vigas, junto a un cocodrilo marchito. Un fuego de turba ardía humeante en el gran hogar que había contra una pared, y un hilo de humo salía de la chimenea, arriba. Había tres mantas sobre tres camas adornadas: una grande y vieja, las otras dos un poco más que camastros. Se veían útiles de cocina y una gran jaula de madera, al parecer vacía, en otro rincón. Las ventanas estaban demasiado sucias como para ver a través de ellas, y a todos los objetos los cubría una capa espesa de polvo oleaginoso.

En el corazón de un bosque tan espeso que casi era una selva había una pequeña casa, hecha de paja y maderas y arcilla gris, que presentaba un aspecto de lo más inquietante. Un pequeño pájaro amarillo estaba posado en su percha dentro de una jaula que había ante la casa. No cantaba, tan sólo permanecía allí parado, tristemente, con las plumas encrespadas y descoloridas. Había una puerta en la fachada cuya pintura, antiguamente blanca, se estaba desprendiendo. En su interior, la casita consistía en una sola habitación; sin divisiones. Carne ahumada y salchichas colgaban de las vigas, junto a un cocodrilo marchito. Un fuego de turba ardía humeante en el gran hogar que había contra una pared, y un hilo de humo salía de la chimenea, arriba. Había tres mantas sobre tres camas adornadas: una grande y vieja, las otras dos un poco más que camastros. Se veían útiles de cocina y una gran jaula de madera, al parecer vacía, en otro rincón. Las ventanas estaban demasiado sucias como para ver a través de ellas, y a todos los objetos los cubría una capa espesa de polvo oleaginoso.

Lo único que estaba limpio en toda la casa era un espejo de cristal negro, tan alto como un hombre alto, tan ancho como la puerta de una iglesia, que estaba apoyado contra una pared. La casa pertenecía a tres mujeres ancianas. Se turnaban para dormir en la gran cama, para preparar la cena, para disponer trampas en el bosque con las que capturaban pequeños animales, para sacar agua del pozo profundo que había detrás de la casa.

Las tres ancianas hablaban poco.

Las tres ancianas hablaban poco.

Había otras tres mujeres en la casita. Eran delgadas, de pelo oscuro, y se divertían. La sala donde habitaban era varias veces mayor que la casita; el suelo era de ónice, y las columnas de obsidiana. Había un jardín tras ellas, abierto al cielo, y las estrellas colgaban del cielo nocturno. Una fuente canturreaba en el jardín, el agua brotaba y caía sobre la estatua de una sirena en pleno éxtasis, con la boca bien abierta. Agua limpia y negra manaba de su boca, y caía en el estanque a sus pies, haciendo temblar y vacilar las estrellas.

Las tres mujeres, así como su aposento, estaban dentro del espejo negro.

Las tres viejas eran las Lilim, la bruja reina, sola en el bosque. Las tres mujeres del espejo también eran las Lilim, pero si eran las sucesoras de las ancianas, o sus sombras, o si únicamente la humilde casita de los bosques era real, o si, en alguna parte, las Lilim también vivían en una sala negra, con una fuente en forma de sirena canturreando en el jardín de estrellas, nadie lo sabía con certeza, y nadie podía decirlo excepto las Lilim.

Las tres viejas eran las Lilim, la bruja reina, sola en el bosque. Las tres mujeres del espejo también eran las Lilim, pero si eran las sucesoras de las ancianas, o sus sombras, o si únicamente la humilde casita de los bosques era real, o si, en alguna parte, las Lilim también vivían en una sala negra, con una fuente en forma de sirena canturreando en el jardín de estrellas, nadie lo sabía con certeza, y nadie podía decirlo excepto las Lilim.

Ese día, una anciana regresó de los bosques cargando un armiño, en cuya garganta había una mancha roja. Lo depositó sobre el polvoriento tocón de madera y cogió un cuchillo afilado. Hizo cortes circulares alrededor de las patas y el cuello, y entonces, con su sucia mano, arrancó la piel a la criatura, como si arrancara el pijama a un niño, y volvió a depositar el despojo desnudo sobre la mesa.

—¿Entrañas? —preguntó, con una voz temblorosa.

La más menuda, vieja y desaliñada de las mujeres, meciéndose adelante y atrás en una mecedora, dijo:

—Ya puestos…

La primera anciana agarró el armiño por la cabeza y lo cortó desde el cuello hasta el bajo vientre. Sus entrañas se desparramaron sobre el tajo, rojas y púrpura y violáceas, intestinos y órganos vitales como joyas húmedas sobre la madera polvorienta. La mujer chilló:

La primera anciana agarró el armiño por la cabeza y lo cortó desde el cuello hasta el bajo vientre. Sus entrañas se desparramaron sobre el tajo, rojas y púrpura y violáceas, intestinos y órganos vitales como joyas húmedas sobre la madera polvorienta. La mujer chilló:

—¡Venid pronto! ¡Venid pronto! —Entonces movió delicadamente las entrañas con su cuchillo, y chilló de nuevo.

La vieja de la mecedora se levantó trabajosamente.

(En el espejo, una mujer morena se desperezó y se levantó de su diván).

La última anciana, que volvía del excusado, llegó corriendo desde los bosques.

—¿Qué? —preguntó—. ¿Qué pasa?

(En el espejo, una tercera joven se unió a las otras dos. Sus pechos eran pequeños y turgentes, y sus ojos oscuros).

—Mirad —gesticuló la primera anciana, apuntando con el cuchillo.

Sus ojos eran del gris sin color de la edad extrema —la más vieja de ellas estaba casi ciega— y examinaron atentamente los órganos sobre la tabla.

—Al fin —soltó una de ellas.

—Ya era hora —dijo otra.

—¿Cuál de nosotras irá a buscarla, entonces? —preguntó la tercera.

Las tres mujeres cerraron los ojos y tres manos viejas revolvieron las entrañas del armiño.

Las tres mujeres cerraron los ojos y tres manos viejas revolvieron las entrañas del armiño.

Una mano vieja se abrió.

—Tengo un riñón.

—Tengo su hígado.

La tercera mano se abrió. Pertenecía a la más vieja de las Lilim.

—Tengo su corazón —dijo, triunfalmente.

—¿Cómo viajarás?

—Con nuestro viejo carro, tirado por lo que encuentre en el cruce de caminos.

—Necesitarás algunos años.

La más vieja asintió.

La más joven, la que había venido del excusado, anduvo con dolorosa lentitud, hasta una alta e inestable cómoda, y se agachó. Sacó una caja oxidada de hierro del último cajón y la llevó junto a sus hermanas. La caja estaba atada con tres pedazos de cordel viejo, cada uno con un nudo distinto. Cada una de las mujeres deshizo su propio nudo, y la que había traído la caja levantó la tapa. Algo brillaba, dorado, en el fondo.

—No queda mucho —suspiró la más joven de las Lilim, que ya era vieja cuando el bosque donde vivían todavía estaba bajo el mar.

—Entonces, suerte que hemos encontrado otra, ¿no? —dijo la más vieja, cáustica, y enseguida metió una garra en la caja. Algo dorado intentó evitar su mano, pero ella lo agarró, mientras se retorcía y relucía, abrió la boca y se lo tragó.

(En el espejo, tres mujeres miraban).

Hubo un temblor y un tambaleo en el centro de todas las cosas.

(Ahora sólo había dos mujeres mirando desde el espejo).

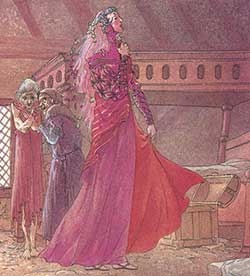

En la casita, dos viejas contemplaban, con unas expresiones en sus caras que mostraban tanto envidia como esperanza, a una mujer alta y atractiva de pelo negro, ojos oscuros y labios muy, muy rojos.

En la casita, dos viejas contemplaban, con unas expresiones en sus caras que mostraban tanto envidia como esperanza, a una mujer alta y atractiva de pelo negro, ojos oscuros y labios muy, muy rojos.

—Cielos —dijo ella—, este lugar está hecho un asco.

Se dirigió hacia la cama. Al lado había un gran baúl de madera cubierto por un tapiz descolorido. Arrancó el tapiz y abrió el baúl, y hurgó en su interior.

—Manos a la obra —dijo, sacando del baúl un vestido escarlata.

Lo puso sobre la cama y empezó a arrancarse los harapos que había vestido como anciana. Sus dos hermanas contemplaron famélicas su cuerpo desnudo.

—Cuando vuelva con su corazón, habrá años de sobra para todas nosotras —dijo la mujer hermosa, observando con desdén las barbillas peludas y los ojos huecos de sus hermanas. Se puso un brazalete escarlata en la muñeca, en forma de una pequeña serpiente con la cola entre las fauces.

—Una estrella —dijo una de sus hermanas.

—Una estrella —repitió la segunda.

—Exacto —dijo la bruja reina, colocándose en la frente una diadema de plata—. La primera en doscientos años. Y yo la traeré para nosotras. —Se lamió los labios escarlata con su larga lengua roja.

—Una estrella caída —dijo.

Era de noche en el claro junto al estanque y el cielo estaba lleno de incontables estrellas. En las hojas de los olmos brillaban las luciérnagas, y también en los helechos y los matorrales, parpadeando como las luces de una extraña y lejana ciudad. Una nutria se zambulló en el arroyo que alimentaba el estanque. Una familia de armiños correteó por el prado hasta llegar al agua para beber. Un ratón encontró una avellana caída y empezó a roer la cáscara dura con unos afilados incisivos que nunca dejaban de crecer, no porque tuviera hambre, sino porque era un príncipe bajo un hechizo que no podría recuperar su verdadera forma hasta que hubiera mascado la Avellana de la Sabiduría. Pero su excitación lo volvió descuidado, y sólo la sombra que ocultó la luna le advirtió del descenso de un enorme búho gris que atrapó al ratón entre sus garra afiladas y volvió a alzarse hacia la noche. El ratón soltó la avellana, que cayó al arroyo y fue arrastrada hasta que un salmón se la tragó. El búho se zampó al ratón en un par de segundos y dejó que sólo le asomara la cola por el pico, como el cordón de una bota. Algo resolló y gruñó mientras el búho se abría paso por entre los arbustos.

«Debe de ser un tejón —pensó el búho, que también sufría una maldición, y sólo recuperaría su verdadera forma si se comía un ratón que se hubiera comido la Avellana de la Sabiduría—, o quizás un oso pequeño».

Las hojas crujieron, el agua se rizó y el claro se llenó de luz, una luz blanca y pura que se hizo más y más brillante. El búho la vio reflejada en el estanque, una cosa ardiente, deslumbradora de pura luz, tan brillante que el animal se asustó y huyó a otra parte del bosque. Las bestias salvajes miraron a su alrededor aterrorizadas. Primero la luz del cielo no parecía mayor que la luna, luego pareció más grande, infinitamente más grande, y todo el claro tembló y se estremeció y todas las criaturas contuvieron la respiración y las luciérnagas brillaron más de lo que habían brillado en toda su vida, convencidas de que esto, finalmente, era el amor, aunque no les sirvió de nada…

Y entonces…

Se oyó un ruido estruendoso, tan seco como un disparo, y la luz que había llenado el claro desapareció. O casi. Había un débil resplandor dentro de un arbusto, como si una pequeña nube de estrellas brillara allí. Y se oyó una voz, una voz aguda, clara y femenina, que dijo «Ay», y después, muy bajito, dijo «Joder», y después «Ay», una vez más.

Y ya no dijo nada más, y se produjo el silencio en el claro.