Pasaron los años.

El Mercado de las Hadas se celebró una vez más al otro lado del muro; sin embargo Tristran Thorn, que ya tenía ocho años, no lo visitó, pues fue enviado con unos parientes, en extremo lejanos, a un pueblo que se hallaba a un día de viaje.

Su hermana Louisa, seis meses más pequeña que él, sí pudo acudir al mercado, y esto sentó bastante mal al chico. Louisa trajo un globo de cristal lleno de destellos de luz que chisporroteaban y relampagueaban en el crepúsculo y que desprendía un cálido y amable resplandor en la oscuridad de su dormitorio en la granja, mientras que Tristran lo único que trajo consigo de la casa de sus parientes fueron unas paperas.

La gata de la granja tuvo gatitos: dos blancos y dos negros como ella y una pequeña con un pelaje azul ceniciento y ojos que cambiaban de color según su estado de ánimo, de verde y oro a salmón, escarlata y bermellón.

Dieron esta gatita a Tristran para consolarle por haberse perdido el mercado; ésta creció y era la gata más dulce del mundo, hasta que, una noche, empezó a rondar impaciente por la casa, a maullar y gruñir y a lanzar miradas a todos lados con ojos del color rojo y púrpura de las dedaleras; y cuando el padre de Tristran volvió después de pasar todo el día en el campo, la gata chilló, salió por la puerta entreabierta y desapareció en la oscuridad.

Los guardas del portal vigilaban a la gente, no a los gatos; y Tristran jamás volvió a ver a su gata azul. Tenía doce años, y durante un tiempo estuvo inconsolable. Su padre fue una noche a su dormitorio y se sentó al extremo de la cama, y le dijo rudamente:

—Será más feliz al otro lado del muro, con los de su raza. No sufras más, chico.

Su madre no le dijo nada sobre el asunto, porque bien poca cosa solía decir ante cualquier tema. A veces Tristran levantaba la cabeza y veía que su madre le miraba intensamente, como si intentase arrancar algún secreto de su cara. Louisa, su hermana, le martirizaba por esto cuando se dirigían a la escuela del pueblo cada mañana, igual que le martirizaba por muchas otras cosas; por ejemplo, la forma de sus orejas (tenía la oreja derecha pegada a la cabeza, y casi en punta; la izquierda no), o las tonterías que decía: una vez Tristran comentó que las nubes pequeñas, blancas y algodonosas que se amontonaban por todo el horizonte cuando se ponía el sol y ellos volvían a casa de la escuela eran ovejas. No sirvió de nada que después él dijera que tan sólo se refería a que le recordaban unas ovejas, o que algo de algodonoso y aborregado tenían esas nubes; Louisa se rio y se burló y lo martirizó como un duende, e incluso peor: se lo contó a los demás niños, y les incitó a balar disimuladamente cuando Tristran pasaba por su lado. Louisa había nacido para sembrar cizaña, y siempre hacía rabiar a su hermano.

La escuela del pueblo era una buena escuela, y Tristran Thorn lo aprendió todo sobre las fracciones, la longitud y la latitud; también aprendió a pedir en francés la pluma de la tía del jardinero, e incluso la pluma de su propia tía; aprendió los reyes y reinas de Inglaterra desde Guillermo el Conquistador, 1066, hasta Victoria, 1837. Aprendió a leer, y su caligrafía no era mala. Raramente había forasteros por el pueblo, pero de vez en cuando se acercaba un buhonero que vendía pliegos de cordel en los que se relataban horribles asesinatos, hallazgos fortuitos, hazañas increíbles y fugas memorables. Los buhoneros vendían partituras de canciones, dos por un penique, y las familias se reunían alrededor de sus pianos y cantaban canciones como «Cereza madura» y «En el jardín de mi padre».

Y así pasaban los días, y las semanas, y así pasaron también los años. Por un proceso de ósmosis, de chistes verdes, secretos susurrados y adivinanzas obscenas, Tristran supo del sexo a los catorce años. Cuando tenía quince se hizo daño en el brazo al caer del manzano que había junto a la casa del señor Thomas Forester; en concreto, del manzano que daba a la ventana del dormitorio de la señorita Victoria Forester, desde donde sólo había podido entrever un destello rosado y confuso de Victoria, que tenía la edad de su hermana y era, sin duda alguna, la chica más hermosa en cien leguas a la redonda.

Cuando Victoria tenía diecisiete años, los mismos que Tristran, la chica era con toda probabilidad (aunque él estaba seguro) la más bella de todas las Islas Británicas. Tristran habría insistido en que era la chica más bonita de todo el imperio Británico —si no de todo el mundo— y habría pegado a cualquiera, o habría estado dispuesto a ello, que se lo hubiese discutido. De todos modos, hubiera sido difícil encontrar a alguien en Muro que hubiera estado dispuesto a discutirlo: Victoria hacía volver muchas cabezas, y lo más probable es que rompiera muchos corazones. Una descripción: tenía los ojos grises y la cara en forma de corazón de su madre, y el pelo rizado y castaño de su padre. Tenía los labios rojos y perfectamente formados, y sus mejillas se encendía arrebatadoramente cuando hablaba. Era de piel pálida y absolutamente deliciosa. A los dieciséis años se enfrentó seriamente a su madre porque se le había metido en la cabeza que quería trabajar en La Séptima Garza de camarera.

Cuando Victoria tenía diecisiete años, los mismos que Tristran, la chica era con toda probabilidad (aunque él estaba seguro) la más bella de todas las Islas Británicas. Tristran habría insistido en que era la chica más bonita de todo el imperio Británico —si no de todo el mundo— y habría pegado a cualquiera, o habría estado dispuesto a ello, que se lo hubiese discutido. De todos modos, hubiera sido difícil encontrar a alguien en Muro que hubiera estado dispuesto a discutirlo: Victoria hacía volver muchas cabezas, y lo más probable es que rompiera muchos corazones. Una descripción: tenía los ojos grises y la cara en forma de corazón de su madre, y el pelo rizado y castaño de su padre. Tenía los labios rojos y perfectamente formados, y sus mejillas se encendía arrebatadoramente cuando hablaba. Era de piel pálida y absolutamente deliciosa. A los dieciséis años se enfrentó seriamente a su madre porque se le había metido en la cabeza que quería trabajar en La Séptima Garza de camarera.

—He hablado con el señor Bromios sobre esto —le dijo— y él no tiene ninguna objeción.

—Lo que opine o deje de opinar el señor Bromios —replicó la madre— no tiene la menor importancia. Es una ocupación de lo más inapropiada para una jovencita.

El pueblo de Muro contempló con fascinación el pulso entre ambas voluntades preguntándose cuál podría ser el resultado, porque nadie se atrevía con Bridget Forester: tenía una lengua que podía, decían los paisanos, quemar la pintura de la puerta de un granero y arrancar la corteza a un roble. Nadie en todo el pueblo hubiera querido estar a malas con Bridget Forester, y se decía que era más probable que el muro saliese andando que alguien lograse hacerle cambiar de opinión.

Victoria Forester, sin embargo, estaba acostumbrada a salirse con la suya, y si todo lo demás fracasaba, o incluso si no era así, ella apelaba a su padre y él accedía a todas sus peticiones. Pero en este caso Victoria se sorprendió, porque su padre estuvo de acuerdo con su madre, y dijo que servir mesas en La Séptima Garza era algo que una señorita bien educada no debía hacer. Thomas Forester levantó la barbilla y no se habló más del asunto.

Todos los chicos del pueblo estaban enamorados de Victoria Forester, e incluso más de un apacible caballero, cómodamente casado y con barba gris, se sentía durante unos instantes, al contemplarla cuando pasaba por la calle, como si fuera de nuevo un muchacho en la primavera de sus años y con el paso alegre.

—Aseguran que incluso el señor Monday se cuenta entre tus admiradores —dijo Louisa Thorn a Victoria Forester, una tarde de mayo, en el huerto de los manzanos.

Cinco chicas estaban sentadas junto al manzano más viejo del huerto, o se apoyaban en sus ramas más bajas, pues el enorme tronco ofrecía perfecto apoyo y soporte. Cuando corría la brisa de mayo, las flores rosas caían como copos de nieve y reposaban en sus cabellos y en sus faldas. La luz del sol de la tarde se teñía de verde, oro y plata a través de las hojas en el huerto de los manzanos.

—El señor Monday —dijo Victoria Forester con desdén— tiene cuarenta y cinco años, como mínimo. —Hizo una mueca para indicar lo viejo que resulta alguien de cuarenta y cinco años cuando se tiene diecisiete.

—De todas maneras —dijo Cecilia Hempstock, prima de Louisa—, ya ha estado casado. Yo no querría casarme con alguien que ya ha estado casado. Sería como si otra persona hubiera domado a tu propio poni.

—Personalmente, imagino que ésa sería la única ventaja de casarse con un viudo —dijo Amelia Robinson—: que otra persona se haya encargado de pulir las imperfecciones; de domarlo, como tú dices. Además, me imagino que a esa edad sus apetitos ya deben de haber quedado saciados hace tiempo y ya no deben molestarle, cosa que libraría a una de gran número de indignidades.

Un surtidor de risitas rápidamente acalladas se alzó entre las flores del manzano.

—Sin embargo —dijo Lucy Pippin, vacilante—, sería muy bonito vivir en la gran casa, y tener un carruaje con cuatro caballos, y poder ir a cada temporada a Londres y a Bath a tomar las aguas, o a Brighton a bañarse en el mar, aunque el señor Monday tenga cuarenta y cinco años.

Las otras chicas chillaron y le tiraron puñados de flores de manzano, y ninguna chillaba más alto, ni tiraba más flores, que Victoria Forester.

Tristran Thorn, a sus diecisiete años, y tan sólo seis meses mayor que Victoria, estaba a medio camino entre ser un muchacho y un hombre, e igualmente incómodo en ambos casos. Parecía compuesto esencialmente de dos codos y una nuez en el cuello, con una constelación de acné en la mejilla derecha. Su pelo era del color marrón de la paja mojada y le salía disparado, incómodo, en todas direcciones —como ocurre siempre a los diecisiete—, por mucho que lo humedeciera, y se lo peinara. Era dolorosamente tímido, hecho que, del modo en que hace la gente dolorosamente tímida, compensaba en exceso siendo demasiado escandaloso en los momentos equivocados. La mayoría de los días, Tristran se sentía satisfecho —o tan satisfecho como puede sentirse un chaval de diecisiete años con todo por delante— y cuando soñaba despierto, en los campos, o tras el alto escritorio en el cuarto trasero de Monday & Brown, la tienda del pueblo, soñaba con viajar en tren hasta Londres o Liverpool, y tomar allí un vapor que atravesara el gris Atlántico hasta América, para hacer su fortuna entre los salvajes de las nuevas tierras. Pero otras veces el viento soplaba del otro lado del muro, y traía consigo olor a menta y a tomillo y a grosella; en esos momentos se veían colores extraños en las llamas de las chimeneas del pueblo, y los más simples aparatos, desde las cerillas hasta las linternas mágicas, no funcionaban. En tales circunstancias, las ensoñaciones de Tristran Thorn eran fantasías extrañas, culpables, confusas y raras: viajes a través de bosques para rescatar a princesas de palacios, sueños de caballeros y ogros y sirenas. Cuando este estado de ánimo le asaltaba, salía a escondidas de la casa, se echaba sobre la hierba y contemplaba las estrellas. Pocos de nosotros hemos visto las estrellas como las veían entonces, pues nuestras ciudades y pueblos proyectan demasiada luz en la noche; desde el pueblo de Muro, las estrellas se dibujaban en el firmamento como mundos o como ideas, incontables como los árboles del bosque o las hojas de un árbol, y él contemplaba la oscuridad del cielo hasta que no pensaba absolutamente en nada, y después volvía a su cama y dormía como un muerto.

Tristran Thorn, a sus diecisiete años, y tan sólo seis meses mayor que Victoria, estaba a medio camino entre ser un muchacho y un hombre, e igualmente incómodo en ambos casos. Parecía compuesto esencialmente de dos codos y una nuez en el cuello, con una constelación de acné en la mejilla derecha. Su pelo era del color marrón de la paja mojada y le salía disparado, incómodo, en todas direcciones —como ocurre siempre a los diecisiete—, por mucho que lo humedeciera, y se lo peinara. Era dolorosamente tímido, hecho que, del modo en que hace la gente dolorosamente tímida, compensaba en exceso siendo demasiado escandaloso en los momentos equivocados. La mayoría de los días, Tristran se sentía satisfecho —o tan satisfecho como puede sentirse un chaval de diecisiete años con todo por delante— y cuando soñaba despierto, en los campos, o tras el alto escritorio en el cuarto trasero de Monday & Brown, la tienda del pueblo, soñaba con viajar en tren hasta Londres o Liverpool, y tomar allí un vapor que atravesara el gris Atlántico hasta América, para hacer su fortuna entre los salvajes de las nuevas tierras. Pero otras veces el viento soplaba del otro lado del muro, y traía consigo olor a menta y a tomillo y a grosella; en esos momentos se veían colores extraños en las llamas de las chimeneas del pueblo, y los más simples aparatos, desde las cerillas hasta las linternas mágicas, no funcionaban. En tales circunstancias, las ensoñaciones de Tristran Thorn eran fantasías extrañas, culpables, confusas y raras: viajes a través de bosques para rescatar a princesas de palacios, sueños de caballeros y ogros y sirenas. Cuando este estado de ánimo le asaltaba, salía a escondidas de la casa, se echaba sobre la hierba y contemplaba las estrellas. Pocos de nosotros hemos visto las estrellas como las veían entonces, pues nuestras ciudades y pueblos proyectan demasiada luz en la noche; desde el pueblo de Muro, las estrellas se dibujaban en el firmamento como mundos o como ideas, incontables como los árboles del bosque o las hojas de un árbol, y él contemplaba la oscuridad del cielo hasta que no pensaba absolutamente en nada, y después volvía a su cama y dormía como un muerto.

Era una larguirucha figura llena de capacidad, un barril de dinamita que esperaba que alguien o algo encendiera su mecha, aunque nadie lo hacía, y así los fines de semana y cada noche ayudaba a su padre en la granja, y durante el día trabajaba para el señor Brown, en Monday & Brown como escribiente. Monday & Brown era la tienda del pueblo. Aunque tenían cierto número de provisiones indispensables en el almacén, la mayoría de transacciones se realizaban a través de listas: la gente del pueblo entregaba al señor Brown una lista de lo que necesitaba, desde carnes en conserva hasta desinfectante para las ovejas, pasando por cuchillos de pescado o tejas de chimenea; un escribiente de Monday & Brown confeccionaba una lista con todos los pedidos y el señor Monday se iba con esa lista y un carromato tirado por dos enormes caballos percherones a la capital del condado más cercano, para regresar al cabo de unos días bien cargado de provisiones de todo tipo.

Era un día frío y ventoso de finales de octubre, uno de esos días en que todo el rato parece que va a llover, pero nunca acaba lloviendo, y era bien entrada la tarde. Victoria Forester apareció en Monday & Brown con una lista, escrita con la letra precisa de su madre, y tocó la campanilla que había sobre el mostrador para que la atendieran. Pareció algo decepcionada cuando vio que Tristran Thorn salía del cuarto trasero.

—Buenos días, señorita Forester.

Ella le sonrió con una sonrisa tensa y entregó a Tristran su lista, que incluía lo siguiente:

Medio kilo de palmitos

10 latas de sardinas

1 botella de salsa de tomate con champiñones

5 kilos y medio de arroz

1 lata de caramelo líquido

1 kilo de pasas de Corinto

1 botella de cochinilla

Medio litro de azúcar de cebada

1 caja de un chelín de caco selecto Rowntress

1 lata de tres peniques de lustre de cuchillos Oakley's

6 peniques de betún Brunswick

1 sobre de caldo de cola de pescado Swinborne's

1 botella de cera para muebles

1 cazoleta

1 colador de salsa de nueve peniques

1 escalerita de cocina

Tristran la leyó para sí, buscando algún tema sobre el que poder entablar conversación: algún tópico de alguna clase… lo que fuera.

Se oyó a sí mismo diciendo:

—Imagino, pues, que van a comer arroz con leche, señorita Forester.

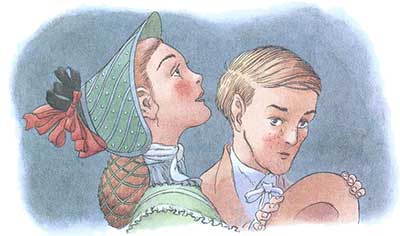

En cuanto lo dijo, supo que había sido un error. Victoria frunció sus labios perfectos, sus ojos grises parpadearon y contestó:

—Sí, Tristran. Comeremos arroz con leche. —Y entonces sonrió y añadió—: Mamá dice que una cantidad suficiente de arroz con leche ayuda a prevenir resfriados y catarros y otras dolencias otoñales.

—Mi madre —confesó Tristran— siempre ha dicho lo mismo del flan de tapioca.

Ensartó la lista en un clavo.

—Podemos traerles la mayoría de las provisiones mañana por la mañana, y el resto los traerá el señor Monday el próximo jueves.

Entonces una ráfaga de viento sopló tan fuerte que sacudió las ventanas del pueblo e hizo girar las veletas hasta que ya no supieron distinguir el norte del oeste, ni el sur del este. El fuego que ardía en la chimenea de Monday & Brown escupió un remolino de llamas verdes y escarlata, coronadas por un chisporroteo plateado, del mismo tipo que se puede lograr en una chimenea de salón arrojando limaduras de hierro al hogar. El viento soplaba desde el País de las Hadas y desde el este, y Tristran Thorn halló en su interior un coraje que no sospechaba para decir:

—¿Sabe, señorita Forester? Salgo dentro de unos minutos. Quizá podría acompañarla hasta su casa. No me desviaría mucho de mi camino.

Esperó, con el corazón en un puño, mientras los ojos grises de Victoria Forester le contemplaban divertidos, y después de lo que le parecieron cien años, ella dijo:

—Pues claro.

Tristran corrió hacia el salón y le dijo al señor Brown que se iría enseguida. El señor Brown gruñó, aunque no de mal humor, y contestó a Tristran que cuando él era joven no sólo habría tenido que quedarse hasta muy tarde y cerrar la tienda, sino que también habría tenido que dormir en el suelo bajo el mostrador, tan sólo con su abrigo como almohada. Tristran reconoció que era un joven con suerte, deseó buenas noches al señor Brown, cogió su chaqueta del perchero y su nuevo bombín y salió a la calle adoquinada, donde le esperaba Victoria Forester.

El crepúsculo del otoño se convirtió en noche profunda y temprana mientras caminaban. Podían oler el invierno distante en el aire; una mezcla de niebla nocturna y oscuridad penetrante, y el olor intenso de las hojas caídas. Tomaron un camino que serpenteaba hacia la granja de los Forester, mientras la luna creciente colgaba blanca del cielo y las estrellas ardían en la oscuridad por encima de sus cabezas.

—Victoria —dijo Tristran al cabo de un rato.

—Sí, Tristran —dijo Victoria, que había estado ensimismada durante gran parte del trayecto.

—¿Te parecería atrevido por mi parte que te besara? —preguntó Tristran.

—Sí —dijo Victoria dura y fríamente—. Muy atrevido.

—Ah —dijo Tristran.

Subieron por la colina de Dyties sin hablar; en la cima se dieron la vuelta y vieron a sus pies el pueblo de Muro, que era todo velas relucientes y lámparas brillantes a través de las ventanas, cálidas luces amarillas que les llamaban, incitadoras, y por encima de sus cabezas, las luces de miríadas de estrellas, que centelleaban, parpadeaban, ardían, heladas y distantes, más numerosas de lo que la mente era capaz de abarcar. Tristran alargó la mano y tomó la manita de Victoria entre las suyas. Ella no la apartó.

—¿Has visto eso? —preguntó Victoria.

—No he visto nada —respondió Tristran—. Te estaba mirando. —Decía la verdad.

Victoria sonrió bajo la luz de la luna.

—Eres la mujer más hermosa de todo el mundo —dijo Tristran, desde el fondo de su corazón.

—No digas tonterías —dijo Victoria, con gentileza.

—¿Qué has visto? —preguntó Tristran.

—Una estrella fugaz —dijo Victoria—. Creo que son bastante comunes en esta época del año.

—Vicky —dijo Tristran—. ¿Me das un beso?

—No —dijo ella.

—Me besaste cuando éramos más jóvenes. Me besaste bajo el Roble del Juramento, cuando cumpliste los quince años. Y me besaste el último Primero de Mayo, detrás del establo de tu padre.

—Era otra persona, entonces —dijo ella—. Y no te besaré, Tristran Thorn.

—Si no quieres besarme —preguntó Tristran—, ¿querrás casarte conmigo?

Se hizo el silencio en la colina. Tan sólo se percibía el rumor del viento de octubre. Entonces se oyó un repiqueteo cristalino: era el sonido de la risa divertida y deliciosa de la chica más bella de todas las Islas Británicas.

—¿Casarme contigo? —repitió ella, incrédula—. ¿Y por qué debería casarme contigo, Tristran Thorn? ¿Qué puedes ofrecerme?

—¿Ofrecerte? —preguntó él—. Iría a la India por ti, Victoria Forester, y te traería los colmillos enormes de los elefantes, y perlas tan grandes como tu pulgar, y rubíes del tamaño de huevos de codorniz. Iría a África, y te traería diamantes del tamaño de pelotas de críquet. Encontraría las fuentes del Nilo y les pondría tu nombre. Iría a América, hasta San Francisco, a los campos acuíferos, y no volvería hasta haber conseguido tu peso en oro. Entonces lo traería de vuelta y lo postraría a tus pies. Viajaría hasta las distantes tierras del norte, si me dijeras tan sólo una palabra, y mataría a los tremendos osos polares para traerte sus pieles.

—Ibas bastante bien —dijo Victoria Forester—, hasta eso de los osos polares. Sea como fuere, mozo de tienda y mozo de granja, no te besaré; ni tampoco me casaré contigo.

Los ojos de Tristran ardieron bajo la luz de la luna.

—Viajaría hasta el lejano Catay por ti, y te traería un temible junco que arrebataría al rey de los piratas, lleno a rebosar de jade y seda y opio. Iría a Australia, al otro lado del mundo, y te traería… Hum… —Se devanó los sesos repasando los pliegos de cordel que almacenaba en la cabeza e intentando recordar si alguno de sus héroes había visitado Australia—… Un canguro. Y ópalos —añadió. Estaba casi seguro de los ópalos.

Victoria Forester le apretó la mano.

—¿Y qué haría yo con un canguro? —preguntó—. Venga, deberíamos irnos o mi padre y mi madre me preguntarán qué me ha retenido, y llegarán a unas conclusiones totalmente injustificadas, porque yo no te he besado, Tristran Thorn.

—Bésame —le rogó él—. No hay nada que no sea capaz de hacer por tu beso, no hay montaña que no pueda escalar, ni río que no pueda vadear, ni desierto que no pueda atravesar.

Hizo un gesto amplio, indicando el pueblo de Muro a sus pies y el cielo nocturno sobre sus cabezas.

En la constelación de Orión, una estrella relampagueó, chisporroteó y cayó.

—Por un beso, y la promesa de tu mano —dijo Tristran grandilocuentemente—, te traería esa estrella fugaz.

Tuvo un escalofrío, pues su chaqueta era muy fina, y además le resultó obvio que no iba a obtener su beso, cosa que hallaba desconcertante: los héroes viriles de los folletines y las novelas por entregas nunca tenían problemas a la hora de conseguir besos.

—Muy bien, pues —dijo Victoria—. Si tú lo haces, yo lo haré.

—¿Qué? —dijo Tristran.

—Si me traes esa estrella —dijo Victoria—, la que acaba de caer, no otra estrella cualquiera, entonces te besaré, y quién sabe qué más podría hacer. Ya está: no hace falta que vayas a Australia, ni a África, ni al lejano Catay.

—¿Qué? —dijo Tristran.

Victoria se rio entonces de él, y le soltó la mano, y empezó a bajar por la colina en dirección a la granja de su padre.

Tristran corrió para alcanzarla.

—¿Lo dices de veras? —le preguntó.

—Lo digo tan de veras como tú hablabas de rubíes y de oro y de opio. ¿Qué es un opio?

—Algo que se pone en los medicamentos y en el jarabe para la tos —contestó Tristran—. Como el eucalipto.

—No suena particularmente romántico —dijo Victoria Forester—. De todas maneras, ¿no deberías salir corriendo a buscar mi estrella fugaz? Cayó hacia el este, en aquella dirección. —Y volvió a reír—. Eres un mozo de tienda tontorrón. Tú asegúrate de que no nos falten ingredientes para hacer el arroz con leche.

—¿Y si te trajera la estrella caída? —preguntó Tristran sin darle importancia—. ¿Qué me darías? ¿Un beso? ¿Una promesa de matrimonio?

—Cualquier cosa que me pidieses —dijo Victoria, divertida.

—¿Lo juras? —preguntó Tristran.

Ya recorrían los últimos cien metros hasta la granja de los Forester. Las ventanas ardían con la luz de las lámparas, amarilla y naranja.

—Claro —dijo Victoria sonriente.

El sendero hasta la granja de los Forester era de tierra, convertido en puro barro por los cascos de los caballos, las vacas, las ovejas y los perros. Tristran Thorn se arrodilló en el barro, sin pensar en su chaqueta o en sus pantalones de lana.

—Muy bien —dijo.

El viento, entonces, sopló del este.

—Os dejaré aquí, mi señora —dijo Tristran Thorn—. Porque tengo una urgente misión hacia el este. —Se levantó, sin importarle el lodo pegado a sus rodillas y a su chaqueta, hizo una reverencia ante la chica y después se caló el bombín.

Victoria Forester se rio largo y tendido del delgaducho mozo de tienda, bien fuerte y de manera encantadora, y el repiqueteo de su risa siguió a Tristran mientras volvía a subir por la colina y se alejaba.

Tristran Thorn corrió hasta llegar a su casa. Las zarzas le desgarraron la ropa al correr, y una rama le arrancó el sombrero de la cabeza. Entró tambaleándose, sin aliento y arañado, en la cocina de la casa del Prado del Oeste.

—¡Mira cómo vienes! —gritó su madre—. ¡Ya lo creo! ¡Es inaudito!

Tristran tan sólo le sonrió.

—¿Tristran? —preguntó su padre, que a los treinta y cinco años todavía era medianamente alto y tenía pecas, aunque ya había más de un cabello plateado entre sus rizos castaño claro—. Tu madre te ha hablado. ¿No la has oído?

—Os pido perdón, padre, madre —dijo Tristran—, pero esta noche me voy del pueblo. Puede que esté ausente bastante tiempo.

—¡Tonterías y majaderías! —soltó Daisy Thorn—. Nunca había escuchado un desatino semejante.

Pero Dunstan Thorn vio la mirada que brillaba en los ojos de su hijo.

—Déjame hablar con él —le dijo a su esposa.

Ella le miró con recelo, y después asintió.

—Muy bien —dijo Daisy—. Pero ¿quién va a coser esta chaqueta? Eso es lo que me gustaría saber. —Salió agitadamente de la cocina.

El fuego del hogar chisporroteó plata y resplandeció verde y violeta.

—¿Adónde vas? —preguntó Dunstan.

—Al Este —respondió su hijo.

Al Este. Su padre asintió. Había dos estes: el este hasta el condado vecino, a través del bosque, y Este… al otro lado del muro. Dunstan Thorn supo sin preguntarlo a cuál de los dos se refería su hijo.

—¿Y volverás? —preguntó el padre.

Tristran sonrió ampliamente.

—Claro que sí —dijo.

—Bien —exclamó su padre—. Entonces de acuerdo. —Se rascó la nariz—. ¿Has pensado en cómo atravesar el muro?

Tristran sacudió la cabeza.

—Seguro que encontraré una manera —dijo—. Si es necesario, pelearé con los guardas.

Su padre resopló.

—No harás tal cosa —dijo—. ¿Qué te parecería si estuvieras tú de guardia, o yo? No quiero que nadie resulte herido. —Se rascó de nuevo la nariz—. Ve a hacer la maleta, y a dar un beso de despedida a tu madre, y yo te acompañaré hasta el pueblo.

Hizo la maleta, y su madre le trajo seis manzanas rojas y maduras, una barra de pan y una pieza de queso blanco de granja. La señora Thorn no quería mirar a Tristran. Él le besó la mejilla y le dijo adiós. Y entonces se dirigió hacia el pueblo con su padre.

Tristran realizó su primera guardia en el muro a los dieciséis años. Sólo había recibido una instrucción, y había sido ésta: el deber de los guardas era evitar, a través de cualquier medio, que nada ni nadie procedente del pueblo pasara la abertura; si tal cosa no resultaba posible, entonces debían despertar a todo el mundo.

Se preguntó qué tenía pensado su padre. Quizás entre los dos podrían inmovilizar a los guardas. Quizá su padre crearía algún tipo de distracción que le permitiría abrirse paso… Quizá…

Cuando atravesaron el pueblo y llegaron ante el muro, Tristran había imaginado todas las posibilidades, excepto la que tuvo lugar. De guardia en el muro aquella noche estaban Harold Crutchbeck y el señor Bromios. Harold Crutchbeck, el hijo del molinero, era un robusto joven varios años mayor que Tristran. El señor Bromios era el posadero: su pelo era negro y rizado, sus ojos verdes y su sonrisa blanca, y olía a uvas y a zumo de uvas, a cebada y a lúpulo.

Dunstan Thorn se dirigió hacia el señor Bromios y se plantó ante él. Golpeó los pies contra el suelo para calentarlos.

—Buenas noches, señor Bromios. Buenas noches, Harold —les deseó Dunstan.

—Buenas noches, señor Thorn —dijo Harold Crutchbeck.

—Muy buenas noches, Dunstan —dijo el señor Bromios—. Espero que te encuentres bien.

Dunstan Thorn aseguró que sí y hablaron del tiempo; los dos estuvieron de acuerdo en que sería malo para los granjeros y en que, a juzgar por la cantidad de bayas de acebo y de tejo, sería un invierno frío y duro. Tristran estaba a punto de estallar de irritación y frustración, pero se mordió la lengua y se quedó callado. Finalmente, su padre dijo:

—Señor Bromios, Harold, creo que ambos conocéis ya a mi hijo Tristran.

Tristran les saludó levantando nerviosamente su bombín, y entonces su padre dijo algo que él no entendió.

—Supongo que los dos sabéis de dónde vino —dijo su padre.

El señor Bromios asintió, sin decir palabra. Harold Crutchbeck dijo que había oído historias, pero que nunca había que hacer caso ni de la mitad de todo cuanto se cuenta.

—Bien, pues es todo verdad —dijo Dunstan Thorn—. Y ha llegado el momento de que vuelva.

—Hay una estrella… —empezó a explicar Tristran, pero su padre le hizo guardar silencio.

El señor Bromios se tocó la barbilla y pasó una mano por sus espesos rizos negros.

—Muy bien —dijo.

Se volvió y habló con Harold en voz baja, diciéndole cosas que Tristran no pudo oír. Su padre le puso algo frío en la palma de la mano.

—Adelante, chico. Ve y trae de vuelta tu estrella, y que Dios y todos sus ángeles te asistan.

Y el señor Bromios y Harold Crutchbeck, los guardas del portal, se apartaron para dejarle paso.

Tristran cruzó el portal, con la pared de piedra a cada lado, y pisó el prado más allá del muro. Se volvió y contempló a los tres hombres enmarcados por la abertura, con su bolsa en una mano y el objeto que le entregó su padre en la otra, empezó a subir por la leve colina en dirección a los bosques.

Mientras caminaba, el frío de la noche fue perdiendo intensidad, y en cuanto llegó al bosque en la cima de la colina, se sorprendió al darse cuenta de que la luna brillaba intensamente sobre él entre un hueco del follaje: se quedó asombrado porque la luna hacía una hora que se había escondido, y más aún porque la luna que se había escondido era un fino y afilado cuarto creciente de plata, y la que ahora le iluminaba era una enorme y dorada luna de cosecha, llena, resplandeciente y profundamente coloreada.

La cosa fría que llevaba en la mano sonó una vez: un repiqueteo cristalino, como las campanas de una diminuta catedral de cristal. Abrió la mano y contempló el objeto a la luz de la luna. Era una campanilla blanca, hecha de cristal.

Un viento cálido acarició la cara de Tristran; un viento que olía a hierbabuena, a hojas de grosella, a ciruelas rojas y maduras; y la enormidad de lo que acababa de hacer descendió sobre Tristran Thorn: se dirigía hacia el País de las Hadas, a la búsqueda de una estrella fugaz, sin tener idea de cómo iba a encontrar la estrella, ni de cómo iba a salir ileso del intento. Miró atrás y le pareció distinguir las luces de Muro, temblorosas y parpadeantes, como detrás de una cortina de aire caliente, pero aun así incitadora. Sabía que si daba la vuelta y regresaba, nadie se lo tendría en cuenta: ni su padre, ni su madre, ni siquiera Victoria Forester; era probable que ésta, cuando volviera a verle, tan sólo le sonriera, le llamara «mozo de tienda», y añadiera que las estrellas fugaces, una vez caídas, resultan difíciles de encontrar.

Hizo una pausa.

Y pensó en los labios de Victoria, y en sus ojos grises, y en el sonido de su risa. Irguió los hombros, se puso la campanilla blanca de cristal en el ojal de la solapa de su chaqueta —que ahora llevaba desabotonada— y, demasiado ignorante para sentirse asustado y demasiado joven para sentirse sobrecogido, Tristran Thorn traspasó el límite de los campos que ya conocemos…

… Y entró en el País de las Hadas.