Procedimos a casarlos ese mismo día.

Solucionadas en esta forma las cuestiones de mi colonia, me disponía a embarcarme cuando el joven a quien, casi muerto de hambre, rescatara del buque, acudió a verme y me dijo estar enterado de que había un sacerdote en mi compañía, el cual acababa de casar a los colonos ingleses con las mujeres salvajes; venía a decirme que también él sabía de una pareja de cristianos que deberían ser casados antes de la partida del navío, y esperaba que eso no me desagradaría.

Pensé enseguida que se refería a la joven que fuera criada de su difunta madre, por cuanto no había otra cristiana en la isla. Me apresuré entonces a pedirle que no se precipitara en tal unión movido solamente por el hecho de sentirse solo en el mundo, haciéndole notar que era dueño de una buena fortuna y que tenía excelentes amigos entre los cuales me contaba yo así como la joven criada; le dije que ésta no era solamente una muchacha de humilde condición y sin medios de fortuna, sino que había entre ambos una gran diferencia de edades, ya que ella tenía veintiséis o veintisiete años mientras él no pasaba los diecisiete o dieciocho. Muy posiblemente, y contando con mi ayuda, lograría escapar a la soledad en que ahora se encontraba y retornar a su patria, donde se arrepentiría amargamente de su elección; el mutuo disgusto que a ambos iba a ocasionarle su diferencia social redundaría en su mutua infelicidad.

Me disponía a darle más consejos y me dijo, muy humildemente, que estaba equivocado en mis pensamientos ya que nada de eso había cruzado por su mente, demasiado absorbida por sus desventuras y la melancolía que éstas le causaban. Manifestó su alegría por verme tan bien dispuesto a ayudarlo a que algún día volviera a su patria, agregando que si se quedaba en la isla era solamente por lo largo y azaroso de mi viaje, el cual lo alejaría cada vez más de toda región familiar, y que momentáneamente su único deseo consistía en que yo le concediera una pequeña propiedad en la isla, uno o dos sirvientes y las provisiones más necesarias, con lo cual se establecería como plantador y esperaría la época en que mi retorno a Inglaterra, si se producía alguna vez, me permitiese llevarlo consigo. Agregó que si yo volvía solo a mi patria, confiaba en mi buena memoria y que me daría algunas cartas para sus amigos ingleses donde les contaría mis bondades para con él, así como el lugar del mundo y la situación en que lo había dejado. Terminó diciéndome que si alguna vez salía de la isla, tanto la plantación como todas las mejoras que él fuera capaz de introducir en ella me pertenecerían por entero, fuera cual fuese su valor.

Sus palabras, pronunciadas con harta propiedad para un joven de tan pocos años, me agradaron mucho, así como su explicación de que ese matrimonio del cual me hablara al comienzo no se relacionaba con él. Le aseguré que si yo vivía lo bastante como para retornar a Inglaterra entregaría sus cartas y haría por él todo lo que fuese necesario, sin olvidar nunca la situación en que había quedado. Pero mi impaciencia era grande por conocer quiénes eran las personas que deseaban casarse, y entonces me explicó que se trataba de Susana, la criada, y de mi Juan Sabelotodo.

Cuando pronunció sus nombres me sentí gratamente sorprendido por cuanto aquella alianza me pareció aconsejable desde todo punto de vista. Ya he hablado del carácter del novio, y en cuanto a la doncella era muy honesta, humilde y sencilla, así como profundamente religiosa. Muchas veces había notado su buen sentido, tenía una presencia sumamente agradable, hablaba con sobria claridad, y sin ser tímida en exceso tampoco era de las que se inmiscuyen en las cosas que no les son propias. Sumamente diestra y hacendosa; en toda tarea daba la impresión de que sería una excelente ama de casa y sin duda hubiera podido administrar sin dificultad la isla entera. Parecía darse clara cuenta de la forma en que debía proceder con cada uno de los que la rodeaban en la comunidad, y distinguirlos sin equivocarse.

Dispuestas así las cosas, procedimos a casarlos ese mismo día; como yo hice ante el altar el papel de padre de la muchacha, también quise darle una dote concediéndole al igual que a su esposo un buen pedazo de tierra para la plantación. Esta alianza así como el pedido que me hiciera el jovencito de un terreno para plantíos me obligó a parcelar la isla entre todos los colonos a fin de que más tarde no se produjeran querellas por los respectivos dominios.

Procedimos a casarlos ese mismo día.

Confié esta tarea a Will Atkins, que se había transformado en el más grave, sobrio y responsable individuo, demostrando su profunda devoción religiosa, por lo cual y en la medida que puedo afirmarlo ante semejante transformación, creo sinceramente que se había arrepentido de sus pecados.

Dividió tan justamente las tierras y fue tanta la satisfacción de todos por el reparto, que sólo me pidieron una escritura general firmada de mi puño y letra, la cual me apresuré a redactar indicando claramente los límites y situación de cada una de las parcelas y asegurando en ella que concedía derecho de propiedad y legado a cada uno de los colonos por las fracciones que les había adjudicado, así como las mejoras que introdujeron en ellas, propiedad que sería extensiva a sus herederos. Reservé el resto de la isla como de mi exclusiva propiedad, percibiendo una cierta renta por cada plantación, la que empezaría a pagarse a partir de los once años y me sería entregada si la reclamaba personalmente o enviaba a un apoderado munido de una copia de dicha escritura.

En cuanto al gobierno y leyes de la isla, les manifesté que no me sentía capaz de señalarles mejores principios que los nacidos de su propia reflexión. Solamente les exigí la promesa de que vivieran en paz y buena vecindad, y así me preparé para marcharme de mi colonia.

Hay algo que no debo omitir, y es el hecho de que estando la isla constituida en una especie de nación en la que había mucho trabajo a realizar, resultaba absurdo que treinta y siete salvajes vivieran sin ocuparse de nada en un rincón de aquella tierra. Salvo la tarea de procurarse alimentos, cosa que a veces les daba bastante trabajo, no tenían propiedades que mejorar ni tarea en la cual ocuparse. Propuse entonces al gobernador español que fuera a entrevistarse con ellos en compañía del padre de Viernes, y les propusiera cambiar de sitio y dedicarse ya sea a plantar por cuenta propia o a trabajar en calidad de sirvientes, distribuidos entre las diversas familias de la isla, a cambio de lo cual serían alimentados y retribuidos por su tarea, sin considerárselos desde algún punto de vista como esclavos. Jamás permitiría yo la esclavitud de aquellos salvajes, pues se les había prometido la libertad por su capitulación y dichas condiciones no debían ser violadas.

Aceptaron con entusiasmo la propuesta, y vinieron de inmediato en compañía del español, por lo cual les distribuimos tierras y plantíos que tres o cuatro aceptaron enseguida mientras el resto prefirió emplearse en calidad de sirvientes y trabajar para las familias de colonos. La comunidad, quedó, por lo tanto, organizada de la siguiente manera:

Los españoles poseían mi antigua residencia, capital de la isla, y extendían sus plantaciones hacia el lado del arroyuelo que formaba la ensenada tantas veces descrita, llegando hasta mi enramada; a medida que aumentaban sus plantaciones las llevaban más al oeste.

Los ingleses vivían en el sector noroeste, donde al comienzo se habían radicado Will Atkins y sus camaradas, avanzando luego hacia el sur y sudoeste hasta quedar a espaldas de los españoles. Cada plantación tenía un amplio terreno para expandirse si la oportunidad se presentaba, de manera que jamás pudieran producirse cuestiones por falta de espacio.

Toda la región oriental de la isla quedó deshabitada a fin de que si los salvajes desembarcaban según su costumbre para celebrar sus bárbaros festines pudieran hacerlo sin encontrar oposición alguna; quedó establecido que si no molestaban a nadie tampoco ellos serían estorbados. Así debió ocurrir muchas veces, llegando a la isla y marchándose a poco, pues nunca supe que los plantadores fuesen otra vez atacados o invadidos por ellos.

Recordé entonces haber dejado entrever a mi amigo el sacerdote que el problema de la conversión de los salvajes podía llevarse felizmente a cabo durante su ausencia, y le manifesté que tenía las mejores esperanzas de que así ocurriese ahora que los salvajes estaban viviendo en compañía de los colonos, con tal que cada uno de éstos cumpliera esa obligación con los sirvientes que le tocara dirigir…

El sacerdote manifestó su conformidad, suponiendo que los cristianos cumplieran dicha obligación.

—Pero —agregó— ¿cómo podemos estar seguros de que lo harán?

Le propuse reunir a los colonos y señalarles sus obligaciones en conjunto, o bien hablar por separado con cada uno, lo que pareció más acertado. Nos dividimos entonces la tarea, dedicándose él a los españoles, que eran todos papistas, y haciéndolo yo con los ingleses, que profesaban el culto protestante. Les formulamos expresas recomendaciones, arrancándoles la promesa de que jamás establecerían diferencia alguna entre catolicismo y protestantismo, mientras exhortaran a los salvajes a convertirse a la fe cristiana, sino que se limitarían a enseñarles el conocimiento del verdadero Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador. Asimismo prometieron que nunca sostendrían entre ellos disputas concernientes a cuestiones religiosas. Cuando llegué a casa de Will Atkins —si puedo llamar así a una construcción de mimbres como no creo que haya habido jamás otra en el mundo— encontré a Susana, la joven de quien ya he hablado, en compañía de la esposa de Atkins, pues ambas se habían hecho muy amigas. La prudente y religiosa joven no había tardado en perfeccionar la obra espiritual principiada por Will Atkins, y aunque no habían transcurrido aún cuatro días desde los episodios antes narrados, la recién bautizada salvaje se había transformado en una de las mujeres más cristianas que me haya sido dado ver u oír a lo largo de mis andanzas por el mundo.

Antes de hacer mi visita, esa misma mañana se me había ocurrido que entre las cosas útiles que debía dejar a aquella gente no había incluido una Biblia, mostrándome mucho menos considerado hacia ellas de lo que fuera mi excelente amiga la viuda del capitán, cuando al enviarme desde Lisboa cien libras esterlinas, no olvidó agregar un paquete con tres Biblias y un libro de oraciones. Con todo, la caridad de aquella buena mujer alcanzó límites que ella jamás habría imaginado, pues sus libros estaban ahora destinados al consuelo y la enseñanza de aquellos que serían más capaces que yo de aprovechar sus doctrinas.

Puse, pues, una de las Biblias en mi bolsillo y cuando llegué a casa de Will Atkins y éste me manifestó con profunda alegría que Susana y su esposa habían estado hablando de religión, le pregunté si todavía continuaban reunidas, a lo que repuso afirmativamente. Entramos entonces en la casa y hallamos a ambas mujeres absorbidas en su diálogo. Al vernos, Susana enrojeció y quiso marcharse enseguida, pero yo le rogué que permaneciera todavía, manifestándole que la tarea a la cual se había consagrado era digna de elogio y que sin duda Dios la bendeciría por ella.

Hablamos un rato, y como advertí que carecían de todo libro, aunque me cuidé de preguntarlo, echando mano al bolsillo saqué una Biblia y la tendí a Atkins.

—Tomad —dije—, os he traído el auxilio que acaso os faltaba.

Os he traído el auxilio que acaso os faltaba.

No creo que hombre alguno en el mundo haya sentido más gratitud de la que él manifestó por aquella Biblia, ni que haya habido jamás alegría mejor fundada. Aquel infeliz había sido el más disoluto, temerario y perverso individuo que pueda concebirse y, sin embargo, constituía un vivo ejemplo para quienes emprendan la educación de sus hijos, pues demostraba que los padres jamás deben desmayar en sus enseñanzas y admoniciones y tampoco desesperar del buen éxito de sus palabras aunque aquéllos se muestren obstinados, refractarios, y en apariencia totalmente insensibles a la educación que se les imparte. Si alguna vez Dios toca con su gracia la conciencia de hombres así, la fuerza de la educación recibida en la infancia vuelve a ellos de inmediato, probando que no se había perdido sino que solamente dormitaba durante los años de extravío para finalmente surgir y mostrar sus beneficios.

También la joven se mostró muy contenta del regalo, aunque tanto ella como su joven amo tenían biblias a bordo entre sus efectos que aún no habían sido desembarcados. Y ahora que ya he dicho tantas cosas de esta muchacha, no puedo omitir un relato que nos concierne a ambos y que contiene cosas realmente instructivas y notables.

He contado ya a qué penurias se vio reducida aquella infeliz muchacha, cómo su ama padeció hambre y murió a bordo del desventurado navío que abordamos en alta mar. He narrado asimismo que los tripulantes del barco, al verse reducidos al último extremo de necesidad, principiaron por dar insignificantes raciones a la dama, su hijo y la criada, terminando por abandonarlos completamente a su destino.

Conversando un día sobre los sufrimientos que entonces habían pasado, le pregunté si era capaz de describir lo que se siente cuando se está a punto de morir de hambre. Me contestó que tal vez fuera posible hacerlo, y el relato que entonces escuché fue el mismo que consigno a continuación.

—Al principio, señor —dijo Susana—, pasamos unos días en la mayor penuria sintiendo los efectos del hambre, y por fin nos vimos enteramente privados de alimentos, excepto azúcar, un poco de vino y algo de agua. El primer día que transcurrió sin haber probado yo comida alguna, sentí al atardecer una sensación de vacío y náusea en el estómago, y hacia la noche empecé a bostezar y a sentirme soñolienta. Me tendí en la cucheta que había en la cámara de popa y dormí unas tres horas, al cabo de las cuales desperté sintiéndome más aliviada, quizá por haber bebido antes de dormirme un buen vaso de vino. Cuando hubieron transcurrido tres horas de vigilia, a eso de las cinco de la madrugada, volví a sentir el vacío y la náusea en el estómago, por lo cual me acosté nuevamente, pero ya no me fue posible dormir, sintiéndome muy débil y mareada. Así pasó todo el segundo día, alternándose en mí la sensación de hambre, luego náusea y deseos de vomitar, de la manera más extraña. A la segunda noche, habiendo tenido que acostarme sin comer absolutamente nada y con un trago de agua por toda bebida, quedé dormida y soñé que estaba otra vez en las Barbadas, que veía el mercado repleto de toda clase de provisiones y que yo me apresuraba a comprar y llevaba a mi ama, comiendo todos con verdadero apetito.

»Sentía en ese momento la placentera impresión que recibe aquel que termina con una excelente comida, pero al despertar creí desvanecerme de angustia al percibir la intensidad del hambre que sentía. Bebí entonces el último trago de vino que nos quedaba, echándole un poco de azúcar a fin de suplir en lo posible la falta de alimento. Como mi estómago estaba vacío y nada había en él para digerir, el único efecto del vino fue producirme un estado vecino a la embriaguez, haciéndome caer en un sopor inconsciente en el que permanecí como atontada durante mucho tiempo, según me explicaron más tarde.

»En la mañana del tercer día, después de una noche de extraños y confusos sueños, durante los cuales más dormitaba que dormía, me desperté furiosa y exasperada por el hambre. Si la razón no hubiese venido en mi auxilio ayudándome a vencer ese estado de ánimo creo que de haber sido madre hubiese peligrado en esos momentos la vida de mi hijo. Esta desesperación duró unas tres horas, durante las cuales por dos veces me sentí enloquecer como los furiosos que vemos en el manicomio, y en verdad que debía parecerme a ellos según me lo describió más tarde mi joven amo, quien puede repetiros las mismas cosas.

»En uno de esos accesos de desesperación, no sé si por el balanceo del barco o porque me resbalé de improviso, el hecho es que caí golpeándome la cara contra un ángulo de la cama donde yacía mi señora y el golpe me produjo una abundante hemorragia nasal. El grumete trajo entonces una jofaina en la cual dejé verter mi sangre durante largo rato, y poco a poco me fui serenando hasta que la violencia de la fiebre cedió y las manifestaciones más terribles del hambre se aplacaron.

»Volví de pronto a sentirme mal, y aunque quise vomitar nada había en mi estómago para hacerlo. Todavía continuó algún rato la hemorragia, hasta que repentinamente me desvanecí y todos pensaron que había muerto. Recobré más tarde el sentido, con el más horrible dolor imaginable en el estómago; es imposible describirlo: no se asemejaba a un cólico sino que la necesidad de alimentos parecía roerme desde adentro. Hacia la noche me sentí mejor, salvo el incesante deseo de comer, una ansiedad que presumo ha de parecerse a lo que siente una mujer encinta. Bebí algo de agua con azúcar, pero mi estómago rechazaba su sabor dulce y la vomité enseguida; traté entonces de beber agua sin azúcar y pude tolerarla, tras lo cual me tendí en el lecho rogando a Dios que por piedad me llevara consigo. Llena de esperanza ante la idea de la muerte, dormité un rato y al despertar desfalleciente por la falta de alimentos, me pareció como si ya estuviera muerta. Encomendé entonces mi alma al Señor, sintiendo a la vez el ardiente deseo de que alguien viniera a arrojarme al mar.

»Mientras todo esto ocurría mi ama estaba al lado mío, expirante a mi parecer, pero la verdad era que soportaba el hambre con mucha más paciencia que yo, luego de haber dado a su hijo el último trozo de pan que le quedaba. Mi joven amo se negaba a comerlo, pero ella se lo mandó y creo que fue el alimento el que finalmente le salvó la vida.

»Volví a dormirme al amanecer, y al despertar caí en una violenta crisis de llanto, tras de la cual sentí de nuevo las torturas del hambre. Me puse furiosa del modo más horrible, y creo que si mi ama hubiera estado ya muerta, a pesar de todo mi cariño hacia ella habría comido su carne con tanto gusto y despreocupación como si hubiese sido de un animal. Hasta recuerdo que una o dos veces estuve a punto de morderme el brazo. Por fin descubrí la jofaina donde había vertido la sangre que derramara la noche anterior y corriendo hacia ella tragué su contenido con tal apuro y con una avidez tan inmensa como si me maravillara de que nadie se hubiese fijado antes en él o si temiera que otro pudiera intentar arrebatármelo.

»Tan pronto hube bebido, y a pesar de que la sola idea de lo que había hecho me llenaba de horror, sentí que el hambre se aplacaba algo y fui a tomar un trago de agua, sintiéndome mucho mejor y más tranquila por espacio de unas horas. Estábamos ya en el cuarto día de martirio, y así me mantuve hasta el caer de la noche cuando, en el plazo de unas tres horas, volví a pasar por todos los estados ya descritos, o sea náusea, sueño, hambre rabiosa, dolor de estómago, nuevamente furia por comer, nuevas náuseas, accesos de locura, llanto, otra vez una furia incontenible, y así cambiando cada cuarto de hora hasta que mis pocas fuerzas quedaron extenuadas. Por la noche me dejé caer rendida, poniendo todo mi consuelo en la esperanza de morir antes de que fuera otra vez de día.

»Durante la noche no dormí nada, pero ya el hambre se había convertido en enfermedad y sentí violentísimos cólicos y retortijones, ocasionados por la presencia en las entrañas de aire en vez de alimentos. Así permanecí hasta la mañana, cuando me llamaron a la realidad los gritos y lamentaciones de mi joven amo, quien aseguraba que su madre había muerto. Alcancé a enderezarme un poco, pues carecía de fuerzas para abandonar mi postura, advirtiendo que mi señora no estaba todavía muerta, aunque apenas daba señales de vida.

»Sentí entonces tales convulsiones en el estómago por falta de alimento, que me sería imposible describirlas, y los arrebatos a que me llevaba el hambre fueron tan horribles que sólo las torturas de la muerte pueden dar una imagen de su violencia. Fue entonces cuando oí a los marineros gritar en la cubierta: «¡Una vela, una vela!», a la vez que lanzaban alaridos como si se hubieran vuelto locos.

»Me fue imposible abandonar el lecho, lo mismo que mi señora; en cuanto a mi joven amo, estaba tan enfermo que le creí ya muerto, de manera que no pudimos abrir la puerta del camarote ni formarnos una idea clara de la causa de aquellas exclamaciones. Hacía dos días que no cambiábamos una palabra con nadie de la tripulación, pues nos habían manifestado que no tenían un solo bocado en todo el barco; más tarde supimos que ellos nos habían dado por muertos.

»En tan espantosa situación nos hallábamos, señor, cuando vos fuisteis enviado para salvarnos la vida; las circunstancias en las cuales nos encontrasteis las conocéis mejor que yo misma.

Tal fue el relato de aquella joven, y contiene tantos detalles acerca de lo que representa morir por inanición, que nunca lo hubiese imaginado y me resultó sumamente interesante. Pienso que se trata de una narración ajustada a la realidad, por cuanto coincidía en buena parte con lo que al respecto me contara el joven pasajero. Su relato no fue sin embargo tan detallado y conmovedor como el de la doncella, fuera del hecho de que su madre lo había salvado de morir a expensas de su propia vida. La criada, por el hecho de ser más fuerte y robusta que su ama, ya anciana y de constitución débil, había luchado más con la muerte y, por tanto, alcanzó a sentir más intensamente los tormentos del hambre. Está claro, como de la narración anterior se desprende que, si nuestro barco no hubiese encontrado providencialmente a aquellos seres, en pocos días habrían muerto todos, a menos que una parte se hubiese devorado a la otra, y aun así de poco les habría servido, pues se encontraban a quinientas leguas de cualquier tierra, sin posibilidad alguna de auxilio salvo el que milagrosamente pudimos nosotros proporcionarles. Pero todo esto es dicho de paso, y vuelvo ahora a las disposiciones adoptadas con respecto a mis colonos.

Ante todo es conveniente observar que, por muchos motivos, no me pareció necesario hacerles saber la existencia del balandro que trajera desarmado con la idea de aparejarlo en la isla. Había advertido —por lo menos a mi llegada— tales gérmenes de discordia entre aquellos hombres, que si les dejaba el balandro era evidente que al primer disgusto se produciría una separación y algunos se marcharían a otras tierras o se harían piratas, y la isla terminaría convirtiéndose en una guarida de bandoleros en vez de ser una plantación en que vivían gentes religiosas y honestas. Tampoco quise dejarles las dos piezas de artillería que trajera, así como los cañones que a mi pedido embarcara mi sobrino. Me parecía necesario pertrecharlos para una guerra defensiva contra cualquiera que pretendiese invadir sus dominios, pero no darles armas que les sirviesen para convertirse en atacantes o que les inspirase la idea de lanzarse a la conquista de otras regiones, lo cual finalmente sólo traería la ruina y destrucción sobre ellos y sobre sus planes. Guardé entonces el balandro, reservándolo igual que los cañones para que prestasen servicio en otra forma, como será contado más adelante.

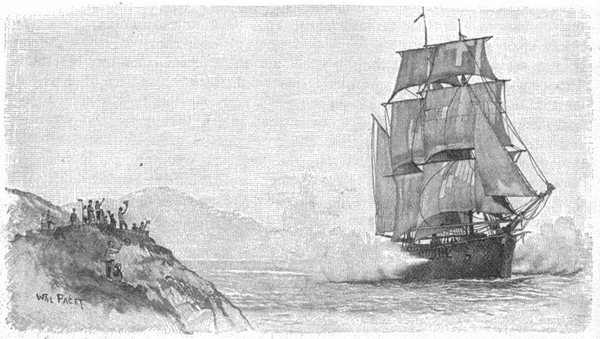

He terminado mi narración concerniente a la isla. Dejé a sus habitantes convenientemente instalados y en las mejores condiciones, embarcándome el cinco de mayo después de permanecer entre ellos veinticinco días. Como todos se mostraban resueltos a quedarse hasta que yo quisiera venir a buscarlos, les prometí hacerles llegar desde Brasil mayor número de socorros en cuanto se me presentase la oportunidad; en especial proyectaba remitirles algún ganado, tal como ovejas, cerdos y vacunos, ya que las dos vacas y los terneros que habíamos traído de Inglaterra tuvieron que ser muertos en alta mar por lo prolongado de nuestro viaje y el haberse terminado la avena que llevábamos a bordo.

Al día siguiente, y a modo de saludo, nos hicimos a la vela, arribando a la isla de Todos los Santos, en Brasil, luego de veintidós días de navegación durante los cuales no nos ocurrió nada de extraordinario salvo el episodio que paso a narrar. Llevábamos tres días de viaje con buen tiempo, cuando una corriente que nos hacía derivar hacia el E.N.E., llevándonos hacia una bahía o golfo en el continente, nos apartó algo de nuestro camino. Una o dos veces distinguieron nuestros hombres tierra hacia el este, pero si se trataba del continente o de islas no pudimos verificarlo en modo alguno.

Una salva de cinco cañonazos.

Al tercer día, hacia el anochecer, estando muy sereno el mar y bonacible, vimos el agua en dirección a las tierras cubierta de alguna capa o mancha negra. Durante largo rato no pudimos distinguir de qué se trataba hasta que el segundo, trepando a una de las cofas y mirando en aquella dirección con el catalejo, gritó que era una armada.

No entendí al principio lo que quería decir con aquello de la armada, y hablé con demasiada brusquedad, llamándole tonto o algo parecido.

—Señor —respondió—, no os enfadéis porque en verdad es una armada, o mejor aún, una flota, ya que alcanzo a distinguir no menos de mil canoas y pronto las veréis vos también, pues vienen remando rápidamente hacia aquí.

Me sentí bastante alarmado al oír esto, así como mi sobrino el capitán, que había oído referir en la isla terribles historias acerca de los salvajes; como nunca había navegado antes por esos mares no sabía qué pensar de lo que nos esperaba, y recuerdo que dos o tres veces me dijo que sin duda seríamos devorados. Debo admitir por mi parte que, con la falta de viento y la corriente que nos llevaba en dirección a tierra, empezaba a temer lo peor. Le dije, sin embargo, que no se asustara sino que mandase echar el ancla tan pronto tuviéramos la seguridad de que iba a producirse el combate.

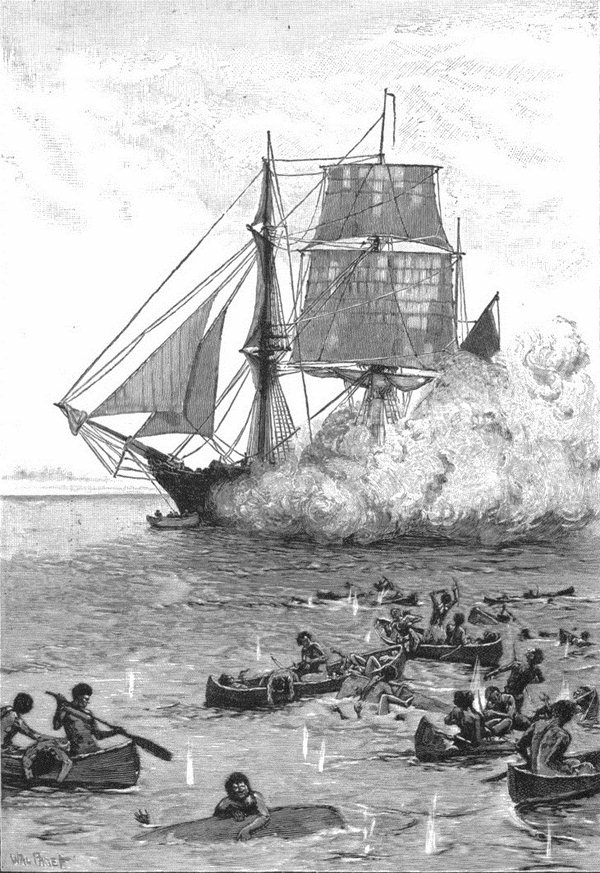

El tiempo se mantenía sereno y la flotilla avanzaba rápidamente hacia nosotros de manera que ordené anclar de inmediato y aferrar las velas. Dije a la tripulación que el único peligro estaba en que aquellos salvajes intentasen prender fuego al barco, por lo cual era preciso arriar los botes y tenerlos listos, uno a popa y otro a proa, a la espera de lo que pudiera ocurrir. Los hombres que tripularan los botes debían estar provistos de velas mojadas y de cubos para sofocar todo principio de incendio que los salvajes ocasionaran en la estructura exterior del barco. Así los esperamos y poco rato más tarde estaban ya cerca de nosotros, constituyendo uno de los espectáculos más espantosos que pudiera imaginar un cristiano. Mi segundo se había equivocado grandemente al estimar el número de canoas, pues el total resultó ser de ciento veintiséis, pero asimismo resultaba una flota temible por cuanto algunas de las piraguas estaban tripuladas por dieciséis o diecisiete hombres, y las más pequeñas contenían seis o siete.

Cuando se pusieron a tiro, los salvajes dieron la impresión de sentirse llenos de asombro y maravilla ante la contemplación de algo que jamás habían visto antes. Por lo que advertimos más tarde, tampoco ellos sabían qué actitud adoptar respecto a nosotros. Se aproximaron empero temerariamente como si tuvieran intención de rodear el navío, pero gritamos a los tripulantes de nuestros botes que no les dejaran acercarse demasiado.

Esta orden produjo contra nuestros deseos un combate contra los salvajes, porque seis o siete de sus canoas se acercaron tanto a nuestra chalupa que los tripulantes de ésta les hicieron seña de que retrocedieran; entendieron perfectamente, pero mientras se retiraban les enviaron cerca de cincuenta tiros de flecha, uno de los cuales hirió gravemente a un marinero de la chalupa.

Pese a lo ocurrido, mandé que no se disparase contra los salvajes por ningún motivo, y entretanto bajamos algunos tablones al bote, donde el carpintero los dispuso de manera de parapeto que protegiera a los tripulantes si los atacantes disparaban una nueva andanada.

Una media hora más tarde vimos que avanzaban en montón por el lado de popa, acercándose tanto que pudimos distinguir fácilmente de qué gentes se trataba aunque no alcanzáramos a comprender su propósito. Me bastó mirarlos para reconocer en ellos a mis viejos amigos los salvajes, los mismos que tanto me habían dado que hacer en la isla. Vimos que remaban alejándose un poco; después avanzaron por un costado del barco y llegaron a ponerse tan cerca que los oíamos hablar con toda claridad. Ordené a mis hombres que se mantuviesen ocultos para evitar que nuevas flechas fuesen disparadas y que alistaran los fusiles para cualquier evento, tras lo cual dije a Viernes que, desde la borda, preguntara a aquellos salvajes en su idioma qué querían de nosotros, cosa que cumplió de inmediato. No sé si lo entendieron o no, pero tan pronto les hubo hablado vimos que seis de ellos, tripulantes de la canoa más próxima a nosotros, apartaban su embarcación y volviéndose nos mostraban sus desnudas espaldas. Si aquello era un desafío o una provocación, lo ignoro, salvo que se tratara de una muestra de desprecio o bien una señal convenida con los demás. Lo cierto es que Viernes gritó entonces que iban a disparar, y desgraciadamente para él, ¡desdichado muchacho!, unas trescientas flechas volaron sobre nosotros matando al pobre Viernes que para mi desesperación era el único que les servía de blanco. El infeliz fue alcanzado por no menos de tres dardos, y otros cayeron cerca de donde estaba, lo que prueba su poca puntería.

Unas trescientas flechas volaron sobre nosotros matando al pobre Viernes.

Tan enfurecido me sentí con la pérdida de mi antiguo criado, compañero de tantas desventuras y tanta soledad, que ordené de inmediato cargar cinco cañones con metralla y otros cuatro con bala, y como seguramente no habían recibido en su vida. Se hallaban a unas cincuenta varas del navío cuando tiramos sobre ellos, de manera que los artilleros pudieron apuntar con tanta precisión que probablemente cada tiro hundió por lo menos cuatro o cinco canoas. No puedo decir cuántos salvajes matamos o cuántos resultaron heridos, pero por cierto que espanto y apuro semejantes no se vio jamás antes. Trece a catorce canoas estaban volcadas, con sus tripulantes nadando alrededor; el resto, enloquecido de espanto, remaba con toda la rapidez posible sin ocuparse de recoger aquellos cuyas piraguas se habían hundido o hacían agua a causa de nuestras balas. Supongo que muchos se ahogaron allí mismo, y nuestros hombres recogieron a uno de aquellos infelices que luchó más de una hora por mantenerse a flote y salvar la vida.

Les enviamos una andanada.

La metralla de los cañones debió sin duda matar y herir a muchos, pero no llegamos a averiguarlo con certidumbre, porque escaparon a tal velocidad que tres horas más tarde apenas si divisábamos unas tres canoas retrasadas, y del resto no tuvimos más noticias, porque levantándose viento esa misma tarde levamos el ancla y seguimos viaje hacia Brasil.

Cierto que conservamos un prisionero a bordo, pero el salvaje era tan hosco que se negaba a hablar o a comer, tanto que creímos estaba dispuesto a dejarse morir de hambre. Hallé, sin embargo, la manera de disuadirlo, pues ordené que lo bajaran a la chalupa y le hicieran entender que si no hablaba volvería a ser arrojado al mar. Ni siquiera así quiso doblegarse, y entonces los marineros lo arrojaron al agua, y se alejaron enseguida; el salvaje, que nadaba como un pez, siguió de cerca a la chalupa gritando en su idioma palabras que los marineros no podían comprender. Por fin condescendieron a recogerlo de nuevo a bordo, y entonces se mostró mucho más tratable. De más está decir que nuestra intención no había sido en ningún momento el que el salvaje se ahogara.

Seguimos nuestro viaje, sintiéndome yo el más desconsolado de los hombres por la muerte de mi pobre Viernes, y hasta estuve tentado de volverme a la isla en busca de alguno de los que allí quedaran para que me acompañase en adelante, pero eso no podía ser, de manera que proseguimos el viaje. Transcurrió un tiempo antes de que lográramos hacer comprender a nuestro prisionero las más simples cosas, pero nuestros hombres le enseñaron por fin algo de inglés y su carácter se hizo más sumiso. Le preguntamos entonces de qué país venía, pero nada sacamos en claro de sus respuestas, porque sus palabras eran tan guturales y hablaba con voz tan profunda y ronca que no podíamos entenderle absolutamente nada. Fueron todos de opinión de que un lenguaje semejante lo mismo podía hablarse con una mordaza, a juzgar por el sonido; tampoco pudimos percibir que empleara para vocalizar los dientes o la lengua, y tampoco el paladar y los labios, sino que formaba sus palabras lo mismo que un cuerno de caza forma su sonido, sin modulación alguna.

Más tarde, cuando le enseñamos un poco de inglés, nos dijo finalmente que en aquella ocasión iban a librar una gran batalla conducidos por sus reyes. Le preguntamos cuántos reyes tenían, y respondió que habían cinco «nación» (no le pudimos hacer entender los plurales) y que las cinco estaban aliadas con otras dos. Quisimos saber por qué se habían acercado a nuestro navío.

—Para hacer gran maravilla ver —respondió.

Vale la pena observar que todos los nativos, así como los oriundos de África, no pueden hablar el inglés que han aprendido sin agregar dos «e» al final de las palabras donde nosotros sólo empleamos una, y además hacen caer el acento sobre dichas palabras, como «makeé» en vez de «make», etc.; y resulta imposible desarraigar ese hábito en ellos. Yo mismo recuerdo el trabajo que tuve para corregir la pronunciación de Viernes, bien que al final obtuve buen resultado.

Y ahora que he vuelto a nombrar al pobre muchacho, debo dedicarle mi último adiós. ¡Fiel e infortunado Viernes! Lo sepultamos con toda solemnidad y del mejor modo posible, encerrando su cuerpo en un ataúd y arrojándolo al mar. Ordené que disparasen once cañonazos en su honor, y así terminó la existencia del más agradecido, fiel, honesto y cariñoso criado que jamás haya tenido hombre alguno.

Con viento favorable seguimos nuestra ruta a Brasil, doblamos el cabo San Agustín y tres días más tarde anclábamos en la bahía de Todos los Santos, antiguo lugar de mi liberación y sitio de donde provino mi buena o mala suerte.

Nunca barco alguno llegó a estas tierras con menos negocios a ventilar que el nuestro, y sin embargo no fue sin gran dificultad que pudimos comunicarnos con tierra firme. No me valió mi socio el plantador, aún vivo y gozando gran prestigio en la región, así como tampoco mis dos comerciantes apoderados; ni siquiera la fama de mi asombrosa aventura en la isla me sirvió de pasaporte para entrar en el país. Mi socio recordó entonces que yo había enviado quinientos moidores al prior del monasterio de los agustinos, así como doscientos setenta y dos para ser repartidos entre los pobres, y rogó al prior que intercediera ante el gobierno para que se me dejase desembarcar en compañía del capitán y otra persona, aparte de ocho marineros, sin que nadie más tocara tierra. La expresa condición que se nos imponía era la de que de ninguna manera intentáramos desembarcar mercancías, así como cualquier otra persona que careciera de especial permiso.

Se mostraron tan estrictos con nosotros en lo que respecta al desembarco de mercancías que con extrema dificultad pude conseguir bajar a tierra tres bultos de efectos ingleses tales como telas finas, paños y algo de lienzo que había traído para obsequiar a mi asociado.

Era aquel hombre un caballero generoso y cordial, bien que al igual que yo provenía de humilde condición. Aunque desconocía mi intención de hacerle un regalo, se apresuró a mandar a bordo un presente compuesto de provisiones frescas, vinos, confituras, que valían más de treinta moidores, incluyendo algo de tabaco y cuatro hermosas medallas de oro. Yo, por mi parte, estaba en condiciones de retribuir adecuadamente con mi obsequio que, como he dicho, consistía en géneros finos, paños ingleses, encajes y telas de Holanda. Le hice llegar asimismo un valor aproximado de cien libras esterlinas en efectos parecidos, con otro destino, y le pedí que mandara armar el balandro que había traído conmigo desde Inglaterra para el uso de mi colonia, a fin de que en él fuesen enviados los auxilios prometidos.

Pocos días más tarde, y de acuerdo con mi encargo, el balandro estuvo totalmente aparejado, puesto que sólo había que juntar las piezas. Di entonces a quien habría de capitanearlo las instrucciones adecuadas para reconocer la isla y, como más tarde supe por noticias de mis socios, la encontró sin dificultades. Pronto estuvo el balandro repleto con el pequeño cargamento que enviaba a la colonia, y uno de nuestros marineros que había bajado a tierra conmigo me ofreció ir en el navío y establecerse en mi isla, si yo le daba una carta para el gobernador español por la cual le concediera tierras a fin de iniciar una plantación, algunas ropas e instrumentos necesarios para ese trabajo que por lo visto entendía muy bien, pues me aseguró que había sido antiguo plantador en Maryland y bucanero para más detalles.

Animé a aquel hombre concediéndole cuanto me pedía y como condición le confié el salvaje que apresamos y que sería un esclavo en condición de prisionero de guerra; escribí entonces al gobernador español ordenándole que concediera al nuevo colono una participación análoga a la del resto de la comunidad.

Cuando todo estuvo listo para la partida, mi socio me manifestó que conocía a un hombre excelente, plantador portugués, que se veía en dificultades con la Iglesia.

—Yo no sé en realidad qué le ocurre —me dijo—, pero tengo para mí que es un hereje en el fondo de su alma y se ha visto obligado a ocultarse por temor a la Inquisición.

Me explicó que aquel hombre se sentiría feliz de poder escapar con su esposa y sus dos hijas, y que si yo lo autorizaba a trasladarse a mi isla y le concedía una plantación, él por su parte le suministraría elementos para empezar, ya que los agentes de la Inquisición habían confiscado todos sus bienes y fortuna, dejándole sólo algunos efectos domésticos y dos esclavos.

—Aunque discrepo con sus principios —declaró mi socio— no quisiera verlo caer en las manos de sus enemigos porque seguramente sería quemado vivo.

Accedí a la petición, agregando esa nueva familia a mi inglés, y ocultamos al plantador, su esposa e hijas a bordo de nuestro barco hasta que el balandro levó anclas para hacerse a la mar, y como ya habíamos hecho trasladar los pocos bienes de aquel hombre, trasbordamos a la familia cuando nos encontrábamos fuera de las aguas de la bahía.

Nuestro marinero pareció muy complacido con su flamante socio. En realidad sus recursos eran casi iguales; utensilios y herramientas, muchos preparativos y una hacienda en perspectiva, pero nada más que eso para principiar. Llevaban sin embargo algo que valía más que todo el resto, es decir, instrucciones para el cultivo de la caña de azúcar, así como plantas de caña cuyo cuidado el plantador portugués conocía muy bien.

Entre las distintas cosas que enviaba yo a mis colonos, hice embarcar en el balandro tres vacas lecheras con cinco terneros, unos veintidós cerdos y tres caballos.

Tres mujeres portuguesas formaron parte del pasaje, con destino a mi isla, donde irían a reunirse con los españoles. Escribí una carta recomendando a éstos que se casaran tres de ellos con aquellas mujeres y que se mostraran considerados hacia ellas. Hubiera podido enviar más mujeres, pero recordé que el pobre portugués perseguido tenía dos hijas, siendo sólo cinco españoles los que deseaban casarse en la isla, pues el resto tenía esposas, aunque en lejanas tierras.

El cargamento arribó sin novedad y fue, como podéis imaginar, recibido con inmensa alegría por mi colonia, que ahora se acrecentaba con los nuevos habitantes hasta contar entre sesenta y setenta, sin los niños que eran ya muy numerosos. En Londres hallé cartas de todos ellos, que habían sido remitidas vía Lisboa y que pude leer a mi retorno a Inglaterra, cosa de la que hablaré más adelante.

He terminado con esto mi relato acerca de la isla y lo concerniente a ella; quienes continúen leyendo el resto de mi narración harán bien en apartar su mente por completo de aquella tierra, conformándose solamente con la historia de las locuras de un anciano que no supo adquirir experiencia ni por sus propias desgracias ni por las ajenas; que no abatido luego de casi cuarenta años de miseria y decepciones y no satisfecho con una propiedad superior a sus esperanzas, era incapaz de sentar cabeza ante la aflicción y las catástrofes más espantosas.