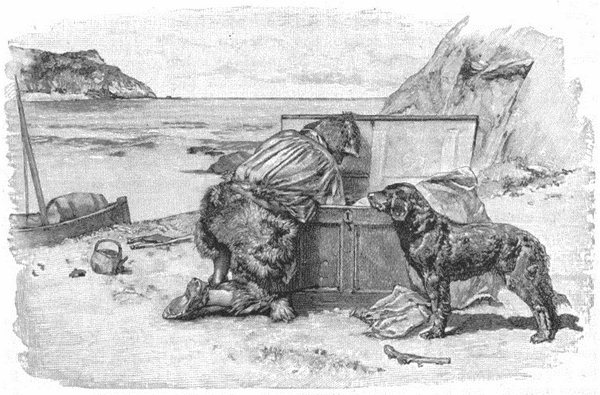

La luz de un fuego en la costa.

Transcurría el mes de diciembre de mi vigésimo tercer año de soledad, y era la época del solsticio austral (porque no puedo darle el nombre de invierno) en la que me ocupaba yo de la recolección del grano, viéndome obligado a permanecer gran parte de mi tiempo en las plantaciones. Una mañana, cuando aún no era día claro y empezaba mi tarea, me sorprendió ver la luz de un fuego en la costa, a unas dos millas hacia el extremo donde primeramente advirtiera la huella de los salvajes, y al mirar con atención comprobé que no se trataba del lado opuesto de la isla, sino de la parte donde yo residía.

La luz de un fuego en la costa.

Fue tal el azoramiento que se apoderó de mí que no me atrevía a salir de la enramada por miedo a que me sorprendieran, pero tampoco podía quedarme allí por temor a que los salvajes, errando por los alrededores, encontraran mis sembrados, las parvas de grano o cualquiera de mis otros trabajos, lo que les demostraría de inmediato la existencia de habitantes en el lugar. No dudaba que inmediatamente se pondrían a buscarme sin descanso, de manera que armándome de valor volví al castillo, levanté la escalera una vez que hube pasado, y traté de que todo tuviera el aspecto más salvaje y natural posible.

Inmediatamente me apresté a la defensa. Cargando lo que yo llamaba mis cañones, es decir, los mosquetes montados sobre horcones, y alistando las pistolas, me resolví a defenderme hasta el último aliento, sin olvidar encomendarme con fervor a la protección divina y rogar ardientemente a Dios que me salvara de las manos de aquellos bárbaros. Así me quedé por espacio de unas dos horas, lleno de impaciencia por saber lo que ocurría más allá y careciendo de exploradores o espías que fuesen a buscar novedades.

Después de estarme quieto, pensando qué debía hacer en la emergencia, no pude resistir por más tiempo la inactividad, de manera que coloqué la escalera haciéndola llegar como ya he descrito hasta el sitio donde la roca formaba una especie de plataforma; levantando luego la escala y volviéndola a colocar en dicho apoyo, me encaramé a la cresta de la colina. Me había tirado de boca contra el suelo, y con ayuda del anteojo que trajera ex profeso empecé a buscar el sitio donde ardía el fuego. Pronto descubrí que había nueve salvajes desnudos que rodeaban una hoguera, no para calentarse, ya que ninguna falta les hacía el calor en ese clima ardiente, sino probablemente para entregarse a alguno de sus horribles banquetes de carne humana que habrían traído consigo, aunque no alcanzaba a distinguir a los posibles prisioneros.

Vi dos canoas que habían arrastrado fuera del agua; y como la marea estaba baja, parecían a la espera del flujo para embarcarse nuevamente. No es fácil describir mi estado de ánimo contemplando aquella escena, sobre todo al darme cuenta de que ocurría de este lado de la isla y tan cerca de mí. Pero al comprender que probablemente los desembarcos acontecían en el momento del reflujo, me tranquilicé un poco pensando que me sería posible salir con toda tranquilidad siempre que al empezar la marea no hubiese visto antes aproximarse las canoas. Esto me permitió proseguir con más calma las tareas de la cosecha.

Ocurrió tal como lo esperaba. Tan pronto creció la marea vi a los salvajes embarcarse y remar (o más bien palear) hacia fuera. Olvidaba decir que durante la hora y media que precedió a su marcha estuvieron bailando en la playa, y que con ayuda de los anteojos pude ver perfectamente sus movimientos y ademanes.

Tan pronto se alejaron me eché dos escopetas a la espalda, y con dos pistolas al cinto y la gran espada sin vaina al costado, corrí con toda la rapidez posible a la colina donde por primera vez había tenido noticia de los salvajes. Cuando llegué allá, después de dos horas de fatigosa marcha, cargado como estaba con tantas armas, descubrí que en ese lugar habían atracado otras tres piraguas; mirando hacia el mar alcancé a verlas todavía mientras se internaban en el océano.

Aquello era espantoso de ver, pero algo peor me esperaba cuando descendí a la playa y encontré los restos que después del atroz festín habían quedado diseminados; sangre, huesos, trozos de carne humana que aquellos monstruos habían devorado en medio de danzas y júbilo. Tan lleno de indignación me sentí a la vista del horrendo espectáculo que empecé inmediatamente a premeditar la destrucción de los que desembarcasen una próxima vez en la isla, sin importarme su número.

Transcurrieron con todo un año y tres meses antes de que volviera a ver a los salvajes, como contaré en su lugar. Es probable sin embargo que vinieran una o dos veces, pero se quedaron muy poco tiempo o yo no tuve noticia de su presencia. En el mes de mayo, según creo recordar, y en el año vigésimo cuarto de mi residencia, tuve un extraño encuentro con ellos que narraré en su debido momento.

Durante ese intervalo de quince o dieciséis meses, la perturbación de mi espíritu fue grande. Dormía mal, despertándome en medio de terribles pesadillas y sobresaltado. Como de día no abrigaba más que esa constante preocupación, tal inquietud se reflejaba en mis sueños, donde me veía matando salvajes o preguntándome cuál era el motivo para hacerlo. Pero, dejando esto por el momento, diré que a mediados de mayo, creo que el dieciséis según los inseguros datos de mi calendario de madera que yo trataba de mantener al día; el dieciséis, digo, se levantó una gran tormenta de viento, con relámpagos y truenos, y la noche que siguió fue tempestuosa. No recuerdo exactamente las circunstancias, pero sí que me encontraba leyendo la Biblia y meditando seriamente en mi presente condición cuando escuché, viniendo del mar, un sonido semejante al de un cañonazo.

Sentí una sorpresa muy distinta de las que había experimentado hasta entonces, porque las ideas que aquel cañonazo despertaron en mí eran de naturaleza harto diferente. Me lancé como un rayo fuera de mi tienda, y en un santiamén puse la escalera contra la roca, la retiré, volví a colocarla en el segundo apoyo y me encaramé a la cumbre de la colina en el preciso instante en que un destello me anunciaba el segundo cañonazo, cosa que efectivamente escuché medio minuto más tarde; y por el sonido deduje que venía del lado del mar hacia donde una vez la corriente me arrastrara con el bote.

De inmediato comprendí que se trataba de un navío en peligro, que tal vez disparaba los cañonazos en demanda de socorro a otro navío que navegaba cerca. Tuve presencia de ánimo para pensar que aunque yo nada podía hacer por ellos, acaso ellos pudiesen hacer mucho por mí, de manera que juntando toda la leña seca que había a mi alcance y encendiéndola, iluminé con una gran hoguera la cumbre de la colina. Aunque el viento era muy fuerte, la madera seca ardió de inmediato, dándome la certeza de que si en verdad un barco navegaba en las cercanías tendría que enterarse de mi presencia. Y no dudo que así fue, porque apenas había alzado la hoguera cuando resonó otro cañonazo y después varios seguidos provenientes del mismo lugar. Mantuve encendido el fuego toda la noche; cuando fue día claro y despejado alcancé a divisar algo a una gran distancia en el mar, hacia el lado este de la isla, aunque no podía decir si era un casco o una vela. Ni siquiera con ayuda del anteojo pude reconocerlo a esa distancia, ya que aún persistía una cierta niebla.

Miré todo el día en aquella dirección, y no tardé en darme cuenta de que no se movía; evidentemente era un barco fondeado. Ansioso por saciar mi curiosidad, tomé la escopeta y corrí hacia el sur de la isla buscando aquellas rocas donde la corriente me había arrebatado con la canoa. El tiempo estaba muy claro, y trepando a la altura pude ver con toda nitidez y profunda aflicción que el barco había naufragado durante la noche en aquellas rocas ocultas que prolongaban el cabo y que yo había visto desde mi bote; las mismas rocas que, oponiéndose a la violencia de la corriente y haciendo una especie de contracorriente o remolino, me salvaran de la más desesperada situación en que jamás me viera antes.

Lo que salva a un hombre puede perder a otro. Estaba claro que aquellos marinos, ignorantes de la costa y de los arrecifes, habían sido arrastrados hacia ellos por el fuerte viento que toda la noche soplara del este y E-NE. De haber visto la isla —cosa al parecer muy improbable— lo más lógico era que hubiesen intentado llegar a tierra embarcándose en la chalupa; pero aquellos cañonazos en demanda de auxilio, especialmente después de haber visto, según yo suponía, mi hoguera, me llenaban de ideas contradictorias. Pensé primero que tras de divisar mi fuego se habrían embarcado en el bote del barco y puesto rumbo a la costa, pero que estando el mar embravecido los habría arrastrado lejos. Luego imaginaba que habrían perdido la chalupa antes de encallar, como tantas veces ocurre, en especial cuando el oleaje barre la cubierta y obliga a los marineros a soltar el bote o romperlo para precipitarlo sobre la borda. Después pensé que otro navío, escuchando aquellas llamadas, se habría acercado y recogido a los náufragos. Por fin imaginé a la tripulación mar afuera en la chalupa, arrastrada por la gran corriente marina que la llevaría hacia la desolada extensión del océano donde sólo reina la muerte. Acaso en este instante empezaban a sentir hambre, y pronto estarían en estado de comerse los unos a los otros.

Todas aquellas eran conjeturas, pero en la situación en que me encontraba yo, ¿qué otra cosa podía hacer sino meditar sobre la desgracia de aquellos hombres y apiadarme de ellos? Una vez más pude comparar por su suerte lo que debía agradecer a Dios, que tanto y tan bien me había asistido en mi desdicha. De dos enteras tripulaciones ahora perdidas en esta región del mundo, ninguna vida se había salvado más que la mía. Aprendí nuevamente que es muy raro que la Providencia de Dios nos abandone a una vida tan baja y miserable como para no tener oportunidades de mostrarnos agradecidos, aunque sólo sea viendo a otros en peores condiciones que nosotros.

No puedo expresar con ningún lenguaje la ansiedad que se apoderó de mí, la violencia de mis deseos al contemplar el triste espectáculo que me obligó a prorrumpir en exclamaciones:

—¡Oh, que por lo menos se hayan salvado uno o dos, aunque solamente sea uno! ¡Que pueda yo tener un compañero, un semejante con el cual hablar, con el cual vivir!

En todos aquellos años de vida solitaria nunca había sentido una necesidad tan grande de tener compañía; y nunca su falta se tradujo en una melancolía más honda.

Así estaba dispuesto. Su destino o el mío, acaso ambos, lo prohibían; hasta el último año de mi permanencia en la isla ignoré si alguno se había salvado de la catástrofe. Tuve con todo el dolor de encontrar en la playa, algunos días más tarde, el cadáver de un grumete ahogado. Yacía en la parte próxima al sitio del naufragio y por ropas tenía una chaqueta de marino, un par de calzones abiertos y una camisa de tela azul; no llevaba nada que me permitiera conocer su nacionalidad. Encontré en sus bolsillos dos piezas de a ocho y una pipa, que para mí valía diez veces más que el dinero.

El cadáver de un grumete ahogado.

Había vuelto la calma, y sentí deseos de aventurarme en mi canoa hasta el casco encallado, con la seguridad de encontrar a bordo cosas que me fueran útiles. Lo que más me impulsaba a hacerlo era la esperanza de que en la nave pudiese haber quedado alguien con vida y no sólo me alentaba el deseo de salvar esa vida sino que imaginaba lo que para mí significaría adquirir en esa forma un compañero. Tanto me torturó la idea que no encontraba un instante de paz, ni de día ni de noche, y me repetía que era necesario arriesgarme y llegar hasta el casco. Tan fuerte era mi ansiedad que terminé por encomendarme a la Providencia Divina y pensar que aquel impulso provenía de lo alto, que me equivocaba al resistirlo y que cometería una falta si dejaba transcurrir más tiempo.

Dominado por una fuerza superior a mí, me apresuré a regresar al castillo y hacer los preparativos del viaje, reuniendo buena cantidad de pan, una tinaja de agua dulce, brújula, una botella de ron del que me quedaba buena cantidad y un canasto de pasas. Cargado con todo aquello fui al sitio donde fondeaba mi bote, achiqué el agua que contenía y después de depositar el cargamento volví en procura de más. Este consistió en un saco grande de arroz, la sombrilla para fijar en la popa, otra tinaja de agua y dos docenas de panecillos de cebada, a lo que agregué también una botella de leche de cabra y un queso. Con gran trabajo pude llevar todo hasta el bote, y rogando a Dios que dirigiera mi rumbo me embarqué de inmediato. Ayudado por los remos y sin apartarme de la costa, llegué por fin al punto extremo de la isla, es decir, al noroeste. Ahora se trataba de penetrar en el océano, de aventurarse o no en la empresa. Miré las rápidas corrientes que corrían a ambos lados de la isla y que tanto terror me producían al recordar el peligro en que estuviera; sentí que mi corazón me abandonaba, porque estaba seguro de que llevado por cualquiera de ellas me internaría de tal modo en el mar que la isla quedaría fuera de mi vista y de mi alcance. Sólo con que se levantara una simple brisa, mi pequeño bote naufragaría irremisiblemente.

Tanto me angustiaron estos pensamientos que pensé en abandonar la empresa. Llevando el bote hasta una pequeña caleta en la playa, desembarqué y sentado en una eminencia me puse a pensar, abatido y ansioso a la vez, luchando entre el miedo y el deseo. En esta perplejidad advertí que cambiaba la marea y que empezaba el flujo, de manera que mi posible viaje se tornaba impracticable durante muchas horas.

Decidí entonces trepar al terreno más alto de las inmediaciones para tratar de ver en qué dirección y cómo se movían las corrientes de la marea, a fin de saber a ciencia cierta si, en caso de que mi bote fuese arrastrado mar afuera, la misma marea no podría traerme otra vez a la costa con igual rapidez y fuerza. Apenas había pensado en esta posibilidad cuando ya me encaramaba a una pequeña colina lo bastante elevada para tener visión completa del mar y sus movimientos, buscando calcular qué rumbo debería seguir a mi retorno del casco. Descubrí que así como la corriente de reflujo pasaba rozando el extremo sur de la isla, la motivada por el flujo lo hacía contra la costa del norte, de manera que cuidando de llevar el bote hacia allá podría volverme a tierra sin peligro.

Animado por mi descubrimiento decidí embarcarme con la marea matinal, y después de haber pernoctado en la canoa al abrigo del capote de marino que ya he mencionado, zarpé temprano. Al comienzo puse rumbo al norte hasta que empecé a sentir la fuerza de la corriente que me arrastró un buen trecho hacia el este, aunque no con la terrible violencia que lo hiciera la corriente austral en la anterior ocasión que me privó de todo gobierno de la canoa. Con ayuda de los remos pude encaminar el bote hacia el sitio del naufragio, y en menos de dos horas me encontraba junto al casco encallado.

¡Lamentable espectáculo para mis ojos! El barco, que por sus líneas parecía español, estaba como encajado entre dos rocas, la popa y buena parte de su casco destrozadas por el oleaje; el castillo de proa, incrustado en las rocas, había recibido tal golpe que el palo mayor y el trinquete se quebraron en la base. Sin embargo el bauprés estaba entero y el esperón parecía firme.

Al acercarme, vi a un perro en la borda que al divisarme aulló y ladró. Apenas lo hube llamado cuando se arrojó al mar y pronto estuvo a bordo casi muerto de hambre y de sed. Le di una galleta y la devoró como un lobo salvaje que llevara dos semanas en la nieve sin comer. Le ofrecí después agua dulce, y bebió tanta que de haberlo dejado hacer su gusto hubiera reventado.

Subí a bordo; lo primero que alcanzaron a ver mis ojos fueron dos hombres ahogados en la cocina, sobre el castillo de proa; estaban estrechamente abrazados, y comprendí por su actitud que al encallar el buque en medio de la tempestad, tan alto había sido el oleaje y de tal modo barría la cubierta que aquellos infelices no habían podido resistirlo, ahogándose a bordo lo mismo que si hubieran estado bajo el agua. Fuera del perro, nada quedaba con vida en aquel navío; y por lo que alcancé a ver el cargamento estaba averiado. Descubrí algunos cascos de licor, ignoro si vino o aguardiente, que se apilaban en la sentina y eran visibles con la marea baja; pero mis fuerzas no bastaban para moverlos de su lugar. Había también numerosos arcones, pertenecientes sin duda a los tripulantes; eché dos de ellos en mi bote, sin perder tiempo en examinar el contenido.

Si al encallar el barco se hubiera destrozado la proa en vez de la popa, estoy seguro de que mi viaje habría resultado fructífero, ya que de acuerdo con lo que encontré en los dos arcones el navío tenía muchas riquezas a bordo. Calculando por el rumbo que llevaba en el momento de naufragar, supuse que había sido fletado desde Buenos Aires, o el Río de la Plata, en la parte austral de América más allá del Brasil, y que su destino era La Habana, en el Golfo de México, o tal vez España. Llevaba un gran tesoro a bordo que de nada serviría ya, y el destino de su tripulación era entonces para mí un misterio.

Aparte de los arcones encontré un pequeño barril de licor de unos veinte galones, que con no poco trabajo puse en el bote. Había muchos mosquetes en una cabina y un frasco de pólvora conteniendo no menos de cuatro libras. Los mosquetes no me eran necesarios, pero sí la pólvora, por lo cual la tomé, así como una pala y tenazas, que me hacían muchísima falta. Di con un par de ollitas de cobre, una chocolatera y unas parrillas, y con ese cargamento, además del perro, emprendí el regreso aprovechando la marea que empezaba a subir. Esa misma tarde, ya entrada la noche, alcancé la isla, donde desembarqué melancólico y fatigado hasta la extenuación.

Pasé la noche en el bote, y por la mañana decidí guardar mis nuevos efectos en la gran caverna en vez de conducirlos al castillo. Después de alimentarme puse el cargamento en tierra y empecé a examinarlo con detalle. El casco de licor contenía una especie de ron, pero no como el que se bebe en el Brasil, que es harto más bueno. Sin embargo los arcones me consolaron porque contenían diversas cosas de gran utilidad. Por ejemplo, encontré una caja de extraordinaria forma, llena de botellitas conteniendo cordiales de excelente calidad y delicado sabor; cada botella tenía unas tres pintas de licor y estaba cerrada con tapón de plata. Había también dos frascos de frutas en almíbar o confitadas, tan bien cerrados que el agua de mar no los había dañado; otros dos, en cambio, estaban averiados. Encontré algunas excelentes camisas que fueron un verdadero regalo, y una docena y media de pañuelos de hilo blanco, así como corbatas de color. Los pañuelos me llenaron de contento, ya que me serían muy útiles para enjugarme el rostro en los días calurosos. Luego, al mirar en el fondo del cofre, vi tres grandes sacos conteniendo piezas de a ocho, lo que daba unas mil piezas en total; en uno de los sacos y envueltos en papel hallé seis doblones y algunas barritas de oro. En conjunto creo que pesaban cerca de una libra.

Empecé a examinarlo con detalle.

El otro arcón contenía también algunas ropas, pero de poco valor; supuse que el cofre era el perteneciente al oficial de artillería, pero aunque busqué pólvora sólo pude dar con tres frascos pequeños conteniendo una pólvora muy fina y brillante, que sin duda se reservaba para cargar las escopetas de caza. En realidad mi expedición al barco me fue de poco provecho; por lo que respecta al dinero no tenía oportunidad de usarlo, y me importaba tanto como la tierra que pisaban mis pies. Lo hubiera dado íntegramente a cambio de tres o cuatro pares de zapatos ingleses y de medias, que mucha falta me hacían desde varios años atrás. Cierto que era dueño de dos pares de zapatos que quité a los marineros ahogados que viera en el puente, y en uno de los cofres encontré otros dos pares; pero no eran como nuestros zapatos ingleses, ni por su solidez ni por su comodidad, mereciendo más el nombre de escarpines. En uno de los cofres hallé unas cincuenta piezas de a ocho en reales, pero no oro. Presumo que el arcón pertenecía a uno de los marineros, mientras el otro debió ser de un oficial.

De todos modos me llevé el dinero a la caverna, donde lo puse junto al que extrajera de mi propio barco. Era una verdadera lástima que la parte más importante del buque no hubiera estado a mi alcance, ya que tengo la seguridad de que habría podido llenar de oro mi canoa varias veces, y acumulado riquezas suficientes en la gruta para llevármelas conmigo si alguna vez conseguía escapar de la isla.

Asegurado el cargamento sólo me quedaba volver a mi bote y remar en él hasta dejarlo fondeado en su vieja ensenada; de allí, luego de asegurarlo bien, volví a mi morada donde todo estaba en orden y sin novedad. Tras de haber descansado lo bastante reanudé mi existencia habitual cuidando de mis intereses domésticos; por un buen espacio de tiempo viví sin inquietudes, sólo que ponía más cuidado en mis movimientos y no me alejaba tan a menudo de mi casa. Si algún paseo emprendía era hacia el lado oriental de la isla, donde contaba con la seguridad de que los salvajes no desembarcarían nunca. Eso me evitaba adoptar tantas precauciones y llevar conmigo un enorme peso en armas y municiones, absolutamente necesario cuando me encaminaba en dirección opuesta.

Dos años más transcurrieron en tales condiciones; pero mi malhadada imaginación, siempre dispuesta a recordarme que yo había nacido para hacer de mí un desdichado, estuvo todo ese tiempo fraguando proyectos y planes para escapar de la isla; a veces me sugería la conveniencia de hacer otro viaje hasta el casco encallado, aunque la razón me decía claramente que nada quedaba allí que me sirviera; otras veces me insinuaba navegar hacia un lado o hacia otro. En fin, estoy convencido de que, si hubiera tenido a mi disposición la chalupa con la cual huí de Sallee, me habría aventurado a cruzar el mar, con rumbo desconocido y destino incierto.

En todas las circunstancias de mi vida yo he sido una especie de aviso para aquellos que también sufren la más grande plaga de la humanidad, plaga de la cual proviene por lo menos la mitad de sus desdichas; me refiero a los que no se sienten satisfechos con aquello que Dios y Naturaleza les han concedido.

Una lluviosa noche de marzo, en el vigésimo cuarto año de mi existencia solitaria, reposaba en mi lecho o hamaca, despierto aunque sin sentir la menor molestia; mi salud era excelente, no tenía dolores ni la preocupación de mi mente era mayor que otras veces, y sin embargo no conseguía de ningún modo cerrar los ojos; me fue imposible dormir un solo instante en toda la noche.

Sería tan difícil como inútil tratar de describir la innumerable multitud de pensamientos que se precipitaban a través de ese vasto camino del cerebro que es la memoria. Volvía a ver la entera historia de mi vida, aunque en miniatura o compendiada, hasta mi arribo a la isla; y también la siguiente etapa solitaria de mi existencia.

Mi mente se detuvo un cierto tiempo a considerar las costumbres de aquellos miserables salvajes, y me pregunté cómo podía ocurrir en este mundo que el sabio Rector de todas las cosas hubiera podido dejar caer alguna de sus criaturas hasta semejante grado de inhumanidad, algo todavía por debajo de la brutalidad, como lo es devorar a sus semejantes. Pero terminando aquellas ideas en inútiles consideraciones, se me ocurrió de pronto preguntarme en qué parte del mundo vivían aquellos monstruos. ¿Estaba muy lejos la costa desde donde venían? ¿Por qué se aventuraban a apartarse tanto de su tierra? ¿Qué clase de canoas tenían? Y por primera vez encaré la posibilidad de lanzarme a un viaje que me llevase hasta el país de los salvajes, así como ellos eran capaces de llegar al mío.

No sentí en ese momento la menor preocupación por lo que me esperaría al arribar allá. Ignoraba qué iba a ser de mí si era apresado por los salvajes, o cómo me las arreglaría para impedirlo. Tampoco se me ocurrió la manera de llegar hasta sus playas sin que me alcanzaran antes con sus piraguas, cosa de la que me sería imposible defenderme. Y luego, aun si me salvaba de sus manos, ¿cómo evitar morirme de hambre?, ¿cuál debería ser mi rumbo en tierra firme? Nada de todo eso, lo repito, cruzó entonces por mi cerebro; demasiado absorbido estaba con la esperanza de llegar al continente. Me limitaba a considerar mi actual situación como la más miserable que pudiera imaginarse, y creía que nada, salvo la muerte, podría parecerme peor que ella. Traté de animarme con la idea de que, ya en tierra firme, encontraría pronto algún socorro o bien podría ir costeando el continente como ya una vez lo hiciera en África, hasta dar con un país habitado donde me auxiliaran. Tal vez en mi camino encontrara algún buque cristiano que me recibiera a bordo, y si venía lo peor, sólo tenía la muerte por delante, lo cual era una manera de terminar de una vez con todas aquellas desdichas.

Estos pensamientos se agitaron en mí por espacio de dos horas o más, con tal violencia que mi sangre parecía arder y mi pulso latía como si estuviera bajo la acción de la fiebre. ¡Tal era la fuerza de mi imaginación y su poder! Pero la Naturaleza, como si quisiera rescatarme de tan gran fatiga, terminó por sumirme en un profundo sueño. Se podría pensar que mis sueños siguieron el curso de aquellas ideas de la vigilia, pero nada de ello ocurrió, sino algo muy distinto.

Soñé que, al salir como todas las mañanas del castillo, veía dos canoas en la costa y once salvajes que desembarcaban arrastrando a otro que sin duda se disponían a asesinar y comer; repentinamente, el salvaje prisionero se desasió de un salto y confió su vida a la velocidad de la carrera. Me parecía en mi sueño que se acercaba hasta ocultarse entre el espeso seto delante de mis fortificaciones; entonces, viendo que estaba solo y que sus enemigos no lo buscaban de ese lado, me mostré a él sonriéndole bondadosamente para darle ánimo. El salvaje cayó de rodillas ante mí, pareciéndome que me rogaba auxilio. Le mostré la escalera, haciéndolo entrar por ella en el castillo, y escondiéndolo en la cueva pronto se transformó en mi criado. Tan pronto como en sueños me sentía dueño de ese hombre, me decía: «Ahora puedo aventurarme sin temor al continente; este salvaje me servirá de piloto, me indicará qué debo hacer, si me conviene o no desembarcar en procura de provisiones, en fin, me irá evitando todo peligro de ser apresado y comido».

Me desperté bajo esa impresión y tal había sido el rapto de mi alegría ante la posibilidad de escapar de la isla, que el desencanto subsiguiente lo igualó en intensidad, sumiéndome en una profunda melancolía.

Aquel sueño, sin embargo, me llevó a la conclusión de que mi única probabilidad de escapar de la isla estaba en apoderarme de algún salvaje, en lo posible algún prisionero traído a la isla para ser muerto y devorado. La dificultad del proyecto consistía en que no iba a ser fácil llegar a tal fin sin atacar antes a toda la pandilla de caníbales y matarlos. La tentativa podía muy bien fracasar, y a la vez se renovaban en mí los escrúpulos acerca de mi derecho a hacer una cosa semejante; mi corazón se estremecía a la idea de derramar tanta sangre aunque fuera para mi salvación. No necesito repetir todos los argumentos que acerca de esto se me ocurrieron, ya que son los mismos expuestos antes. Hasta había llegado a acumular nuevas excusas, como la de que aquellos salvajes eran un peligro para mi vida, pues si me echaban mano me devorarían; que mi proceder contra ellos equivalía a una defensa propia en su más extremo grado, ya que con él obtendría la liberación de esta existencia peor que la muerte; que si me adelantaba a atacarlos procedía con el mismo derecho que si ellos hubieran abierto el asalto, y otras cosas parecidas. Pero aunque todo aquello argüía en defensa de mis planes, la idea de verter sangre humana como precio de mi libertad se me antojaba terrible y durante mucho tiempo no pude conciliar ambas cosas en mi conciencia.

Por fin, después de muchas y renovadas disputas conmigo mismo en las que pasaba por extraordinarias perplejidades, ya que los argumentos luchaban y se debatían en mi cerebro, las incontenibles ansias de libertad dominaron toda reserva y me decidí, costara lo que costase, a tratar de apoderarme de alguno de los salvajes.

De inmediato se planteó el problema de llevar esto a la práctica, y no creo que haya tenido otro más arduo. No hallando por el momento solución plausible, me dediqué a hacer de centinela a la espera de que llegaran a tierra, dejando el resto confiado a los acontecimientos que por sí mismos me dictarían el camino a seguir.

Adoptadas estas resoluciones, principié a vigilar la costa casi de continuo y con tal intensidad que llegué a hartarme de ello, pues transcurrió más de un año y medio en espera, durante el cual casi diariamente iba yo hasta el extremo oeste o al ángulo sudoeste de la isla en busca de posibles canoas que jamás arribaban. La inacción era descorazonante, y empezó a torturarme con violencia, porque contrariamente a la vez anterior, en que el tiempo calmó mi irritación contra los salvajes, ahora parecía como si su ausencia exacerbara mi ansiedad por descubrirlos. Así como años atrás me mostraba deseoso de no tener contacto con aquellas gentes y evitaba hasta espiarlos, ahora me desvivía por las ganas de verlos desembarcar.

Había pensado que quizá pudiera apoderarme no sólo de uno, sino de dos o tres de ellos, y confiaba en convertirlos en esclavos que no solamente me obedecieran en todo sino que resultaran incapaces de hacerme el menor daño. Imaginaba constantemente el modo de lograrlo, pero entretanto la isla continuaba desierta. Todos mis proyectos empezaron a sucumbir y pasó mucho tiempo sin que los salvajes se aproximaran a tierra.