Proyecté entonces excavar el suelo.

Mientras atendía a todas esas cosas, podéis imaginar que muchas veces mis pensamientos tornaban hacia aquella tierra que divisara desde el lado opuesto de la isla, y que sentía nacer en mí la secreta esperanza de alcanzar alguna vez sus playas, pensando que acaso fuese tierra continental a donde pudiera trasladarme más adelante y hallar, por fin, el camino de la liberación.

En ningún momento dejé de ver claramente los peligros que aquello suponía; lo peor era caer en manos de salvajes, sobre todo de aquellos que tenía razones para suponer peores que los leones y tigres del África. Sabía que de ser apresado lo más probable era que me asesinaran e incluso comieran; había oído decir que los caribes eran antropófagos e imaginaba, por la latitud, que no podía hallarme a mucha distancia de aquellas costas. Aun suponiendo que no fueran caníbales, lo mismo me matarían como a tantos europeos víctimas de su salvajismo; recordé que hasta grupos de veinte o treinta hombres habían sucumbido a los ataques de los salvajes y poca esperanza de defenderme podía abrigar con tal comparación. Como se ve, puse todo en la balanza; pero aquellas consideraciones que más tarde influyeron sobre mí no podían impedir ahora que mi imaginación volviera una y otra vez a su fantasía de llegar a aquellas tierras.

Hubiese querido tener conmigo a Xury y la chalupa con la vela triangular que me había llevado más de mil millas por la costa de África. Pensé luego en utilizar el bote de nuestro barco, que como ya he narrado fuera arrojado sobre la costa. Lo encontré casi en el mismo sitio pero tumbado por la violencia constante del oleaje y el viento, cubierto casi por la arena gruesa de la playa y completamente en seco.

De haber tenido ayuda para reflotar el bote y reparar sus averías, no dudo que me hubiera prestado buen servicio y acaso llevado hasta el Brasil. Pero me bastó estudiar su posición para darme cuenta de que tan difícil sería darlo vuelta como mover la isla entera. Hice sin embargo todo lo posible; corté troncos que sirvieran de rodillos y palancas, cobrando ánimos con la esperanza de enderezar el bote, lo que me permitiría repararlo y ponerlo en condiciones de navegar con seguridad.

Tres o cuatro semanas empleé vanamente en este trabajo sin recompensa. Por fin, cuando estuve seguro de que mis pobres fuerzas no bastaban para dar vuelta el casco, imaginé excavar la arena que tenía debajo para que su peso hiciera lo que yo no había podido; poniendo adecuadamente los rodillos y palancas, imaginaba que podía guiar su caída. Cuando conseguí eso me resultó imposible levantar el bote del hueco en que estaba sumido, y mucho menos moverlo en dirección al mar, de modo que por fin abandoné la tarea. Pero mientras mis esperanzas se disipaban en ese sentido, las de llegar a las lejanas tierras se acrecentaban como si aquel fracaso las estimulara.

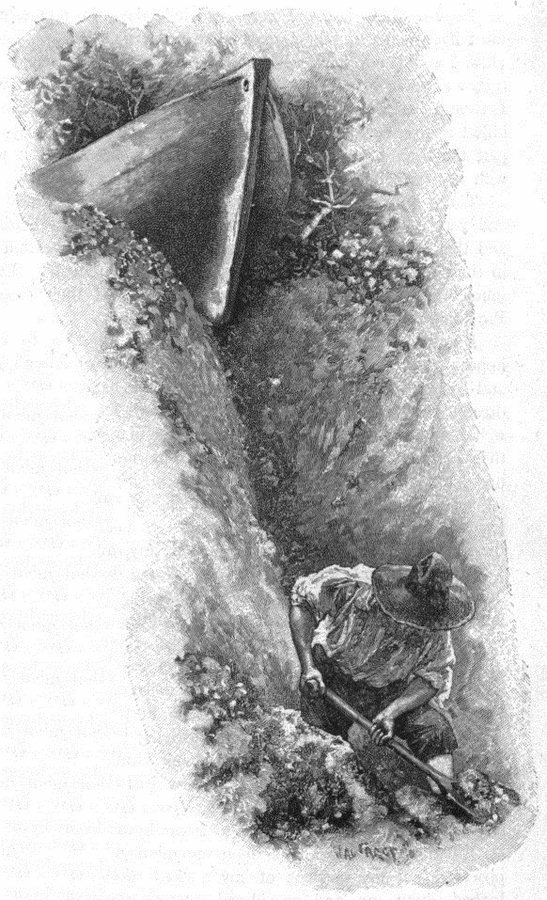

Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de intentar la construcción de una canoa o piragua, como la llaman los nativos, que son capaces de construirlas sin herramientas y hasta podría decirse que sin manos, empleando grandes troncos de árbol. Pensé que aquello no solamente era posible sino fácil, y cobré ánimos con la idea de que llevarlo a cabo me sería más simple que a los indios, pues disponía de mayores recursos que ellos. Olvidaba, sin embargo, cosas que me faltaban y que los naturales tienen en abundancia, por ejemplo, brazos para trasladar las canoas al mar cuando están concluidas; esta sola dificultad era para mí mucho mayor que la falta de herramientas para ellos. ¿De qué iba a servirme elegir un buen árbol en el bosque, derribarlo con gran trabajo, afanarme con mis herramientas en darle por fuera el perfil y las dimensiones de una canoa y ahuecarlo por dentro con mis instrumentos o el fuego, si al final tendría que dejarlo donde estaba por no tener fuerzas suficientes para llevarlo hasta el mar?

Es como para creer que no había pesado la más insignificante de estas reflexiones mientras construía una canoa, ya que de inmediato hubiera advertido el problema de botarla al agua. Pero mis pensamientos estaban a tal punto absorbidos con la idea de intentar el viaje que en ningún momento consideré seriamente el problema. No fui capaz de advertir que me resultaría más fácil hacer navegar mi canoa cuarenta y cinco millas marinas que moverla las cuarenta y cinco toesas que la separaban del agua.

Al dedicarme a su construcción hice la más grande locura que pueda cometer un hombre cuerdo. Me engañé a mí mismo con el proyecto, sin pararme a medir si era posible cumplirlo. No es que a veces no me preocupara la dificultad de botar la canoa al mar, pero de inmediato atajaba el hilo de mis pensamientos con una insensata respuesta que yo mismo me daba: «Hagámosla primero: de seguro encontraré después un medio u otro para ponerla a flote».

Era el sistema más absurdo que pueda concebirse, pero la intensidad de mi capricho prevaleció y me puse a la tarea. Haché un cedro tan hermoso que me pregunto si Salomón tuvo alguno tan grande para la construcción del Templo de Jerusalén. Medía cinco pies diez pulgadas de diámetro inferior, y cuatro pies once pulgadas en el superior, a una distancia de veintidós pies de altura, a partir de la cual adelgazaba un poco y se dividía luego en ramas. Con infinito trabajo derribé este coloso, tardando veinte días en hacharlo por la base y catorce en cortar las ramas y troncos menores hasta separar de él su vasta copa, en medio de fatigas indescriptibles. El mes siguiente lo pasé dando a la parte exterior del tronco la forma y las proporciones aproximadas de un bote que navegara pasablemente. Luego me llevó tres meses ahuecar el interior, hasta que tuvo la exacta apariencia de un bote. No empleé para ello el fuego sino escoplo y martillo, con agotador trabajo, hasta conseguir que el todo se pareciera bastante a una piragua y fuese capaz de llevar a bordo veintiséis hombres, cosa equivalente a mi persona y todo mi cargamento.

¡Qué alegría sentí cuando hube terminado el trabajo! El bote era en verdad mucho mayor que todas las canoas o piraguas hechas de troncos que yo viera en mi vida. Muchos hachazos me había costado por cierto, y ahora sólo faltaba botarlo al agua; de haberlo conseguido hubiera yo emprendido a su bordo el más alocado e imposible viaje de que se tenga memoria alguna.

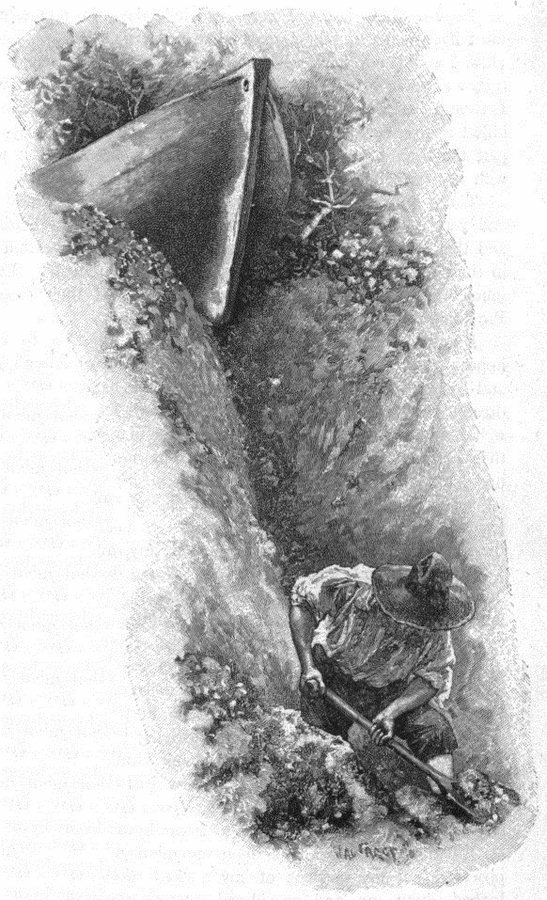

Todas las tentativas de llevar el bote al agua fracasaron una tras otra, aunque cada una me costaba enorme trabajo. No había más de cien yardas hasta el agua, pero el primer inconveniente fue que el terreno se iba elevando hacia el lado del arroyo. Proyecté entonces excavar el suelo para formar un declive. Lo llevé a cabo aunque con prodigiosas dificultades, pero, ¿quién repara en eso cuando tiene a la vista su liberación? Y con todo, terminada la pendiente resultó imposible mover la canoa y fracasó como antes con el bote de la playa.

Proyecté entonces excavar el suelo.

Resuelto a todo, medí la distancia y resolví abrir una especie de dique o pequeño canal para traer el agua hasta la canoa, ya que no podía llevar la canoa al agua. Empecé el trabajo. Cuando había avanzado algo y me di clara cuenta de la profundidad y anchura que había que cavar, así como la arena que sería preciso extraer, hallé que teniendo por toda ayuda mis solas manos pasarían diez o doce años antes de que el canal estuviera terminado, porque la playa iba subiendo y en su parte superior el corte debía tener por lo menos veinte pies de profundidad… Con infinito disgusto, después de vacilar mucho, tuve que abandonar aquella postrera tentativa.

Tal cosa me deprimió hondamente. Aunque demasiado tarde advertía la locura de empezar un trabajo sin calcular antes su costo y si mis fuerzas eran capaces de sobrellevarlo.

A mitad de esta tarea se cumplió mi cuarto aniversario en la isla y celebré el día con la misma devoción y aún más recogimiento que los anteriores; el constante estudio y mi aplicación a interpretar la palabra de Dios, así como el socorro a su gracia, me habían dado un conocimiento más hondo que el de otros tiempos. Ahora veía las cosas de muy distinta manera. El mundo se me aparecía como algo remoto, que en nada me concernía y del que nada debía esperar o desear. En una palabra, me hallaba del todo aislado de él y como si ello hubiera de durar siempre; me habitué a considerarlo en la forma en que acaso lo hacemos cuando ya no estamos en él; un lugar en el cual se ha vivido pero al que ya no se pertenece. Y bien podía decir como el patriarca Abraham al hombre rico: «Entre tú y yo hay un abismo».

Vivía ahora de un modo mucho más confortable que al comienzo, y con una tranquilidad harto mayor tanto para el alma como para el cuerpo. Me sentaba a comer sintiéndome lleno de gratitud, y admiraba la providencia de Dios que así tendía mi mesa en la soledad. Aprendí a estar reconocido a la parte buena de mi situación y a olvidar en lo posible la mala; prefería tener más en cuenta lo que me daba placer que las privaciones; y esto me hacía experimentar a veces tan secreto júbilo que no podría expresarlo, y si lo menciono aquí es solamente para llamar la atención de aquellos que no saben gozar alegremente lo que Dios les ha dado porque sólo ven y envidian lo que Él no ha querido concederles. Toda nuestra aflicción por lo que no tenemos nace de la falta de gratitud hacia lo que nos ha sido dado.

Pasaba muchas horas y hasta días en tratar de representarme con todo detalle lo que habría sido de mí si no hubiera podido sacar nada del barco. Me hubiera faltado alimento en primer lugar, salvo tal vez peces y tortugas; pero si no hubiera podido encontrarlos pronto habría perecido de hambre. Aun así, ¿no hubiera sido mi existencia la de un salvaje? Suponiendo que la suerte me hubiera ayudado a capturar un pájaro o una cabra, no habría tenido cómo desollar o abrir esos animales, separar la carne de los huesos y las entrañas, sino que a modo de las bestias habría desgarrado y comido con mis uñas y dientes.

Tales reflexiones me llenaban de gratitud por la bondad de la Providencia y a pesar de todos mis temores y dificultades estaba reconocido por lo que me había sido dado. Si mi vida era lamentable en un sentido, en otro mostraba claramente las señales de la bondad divina; llegué a desear, no una existencia confortable, sino que mi reconocimiento por la gracia de Dios, su protección incesante en tan duro trance, fueran mi diario consuelo. Y cuando hube alcanzado tal serenidad de espíritu ya no volví a sentirme nunca triste.

Llevaba tanto tiempo en la isla, que diversas cosas que había traído del barco estaban agotadas o poco menos. La tinta, como he dicho ya, se consumió casi enteramente salvo una porción que fui salvando con pequeñas dosis de agua que le agregaba hasta que se puso tan débil que apenas se veían los trazos sobre el papel. Mientras duró, la empleé en llevar la crónica de las cosas más importantes que me ocurrían mensualmente. Fue entonces cuando, releyendo los acontecimientos del pasado, vi que existía una extraña coincidencia de fechas en los sucesos que me habían ocurrido y que, de ser supersticioso al extremo de considerar días afortunados y días nefastos, hubiera tenido harto motivo para sentirme extrañado.

En primer lugar noté que el mismo día en que abandonando a mis padres y amigos salí de Hull, fue tiempo más tarde el de mi captura y esclavitud a manos del pirata de Sallee.

El mismo día que tuve la fortuna de salvarme del naufragio en la rada de Yarmouth, huí del cautiverio de Sallee en la chalupa.

El mismo día de mi nacimiento, es decir, el 30 de septiembre, salvé milagrosamente mi vida veintisiete años más tarde al quedar como único sobreviviente en la isla: de manera que mi vida de errores y mi vida solitaria principiaron el mismo día.

Excepto la tinta, lo que me faltó después de un tiempo fue la galleta que había conseguido sacar del barco. Aunque la había economizado en extremo, limitándome a una por día, me encontré privado de ella casi un año antes de que lograra hacer pan con mi grano; y de esto último tenía sobrada razón para mostrarme agradecido: ya he contado la manera casi milagrosa en que pude obtener las primeras plantas.

Luego fueron mis vestidos los que se deterioraron. Casi no tenía ropa blanca salvo algunas camisas a cuadros que encontré en los arcones de los marineros y que tuve cuidado de guardar, ya que solamente en algunas épocas toleraba la camisa sobre el cuerpo, siendo una gran suerte para mí tener casi tres docenas de ellas. Había también varios capotes de marino, pero me resultaban demasiado abrigados para usarlos. Aunque el clima era cálido y allí la ropa no era demasiado necesaria en modo alguno, en realidad no podía vivir completamente desnudo aun cuando me hubiera agradado estar así, cosa que no ocurría pese a encontrarme solo.

La razón por la cual no podía vivir allí desnudo era que la violencia del sol se amortiguaba un poco llevando algo de ropa; de lo contrario me hubiera lacerado la piel, mientras que con una camisa liviana, el aire que circundaba y se movía entre ella y mi cuerpo era siempre más fresco que el ambiente. De la misma manera hubiese sido imposible andar bajo el sol sin un sombrero o gorro. Son tan fuertes los rayos del sol en esa latitud que producen de inmediato violentas jaquecas si no se los contrarresta con un sombrero, y yo había notado que bastaba ponérmelo para que el dolor cesara enseguida.

Empecé a preocuparme por salvar los pocos harapos que me quedaban y que yo llamaba ropas. Había gastado todas las chaquetas que tenía y pensaba ahora en la posibilidad de hacer algunas con los pesados capotes marineros y cualquier otro material a mi alcance. Comencé, pues, a hacer el sastre, o mejor el remendón porque sólo conseguí resultados deplorables. Me las arreglé, con todo, para cortar dos o tres chaquetas que esperaba me serian muy útiles: en cuanto a calzoncillos y pantalones los resultados fueron aún peores hasta que pude hallar una mejor solución.

He mencionado que guardaba las pieles de todos los animales que cazaba; luego de desollarlos tendía las pieles al sol entre estacas, por lo cual algunas se pusieron tan secas y duras que no me sirvieron, pero otras en cambio parecían útiles. Lo primero que obtuve de esas pieles fue un gorro grande, con el pelo hacia afuera para preservarme de la lluvia; y tan bien me resultó que me animé a cortarme un traje hecho enteramente de dichas pieles, es decir, una chaqueta y calzones abiertos en las rodillas, todo muy holgado, ya que se trataba de preservarme más del calor que del frío. No debo omitir que estaban atrozmente mal hechos, pues si era mal carpintero resulté aún peor sastre. Pero me sirvieron admirablemente, y cuando la lluvia me sorprendía en un viaje, el pelo hacia afuera de mi chaqueta y gorra me mantenía perfectamente seco.

Me animé a cortarme un traje.

Pasé también bastante tiempo y no poco trabajo fabricándome una sombrilla. Me era muy necesaria y ansiaba tener una, pues recordaba la que había visto en el Brasil, donde son de gran utilidad contra los calores, siendo aquí en verdad imprescindible, ya que la isla se hallaba aún más cerca del ecuador. Aparte de eso, como tenía que alejarme con frecuencia de mi casa, la sombrilla podría ser igualmente útil contra los calores y las lluvias. Me dio bastante trabajo y pasaron muchos días antes de que pudiera fabricar algo parecido a lo que quería; incluso estropeé dos o tres veces mi obra antes de estar seguro de haber conseguido lo que deseaba, pero por fin obtuve un quitasol adecuado a mis necesidades. La mayor dificultad consistiría en cerrarlo, ya que abrirlo era fácil, pero si luego no podía plegarlo resultaba demasiado incómodo de llevar, salvo sobre mi cabeza, donde a veces no era necesario. Por fin di con la manera de manejarlo fácilmente y lo cubrí de pieles, con el pelo hacia arriba para que me protegiera de las lluvias como un tejadillo y a la vez atajara los rayos del sol; con él podía andar sin preocupaciones en el tiempo más caluroso como en el más frío, y cuando no me hacía falta lo plegaba para llevarlo bajo el brazo.

De esa manera aumenté mis comodidades de vida, mientras mi espíritu se resignaba cada vez más a la voluntad de Dios y se entregaba enteramente a lo que su Providencia dispusiera.

No puedo decir que a partir de entonces y durante cinco años me haya ocurrido nada de extraordinario. Vivía en la forma ya narrada, en el mismo sitio y tal como antes. Mis ocupaciones dominantes eran la siembra anual de la cebada y el arroz, la preparación de uvas en cantidad suficiente para tener, entre granos y pasas, lo bastante para alimentarme un año entero. Al margen de esta labor anual, y la cotidiana de salir de caza con la escopeta, tenía otra, que era la de hacerme una canoa; por fin la terminé, y cavando un canal de unos seis pies de ancho y cuatro de profundidad, la llevé hasta la ensenada, distante casi media milla. Se recordará que mi primera canoa, excesivamente pesada por haber sido construida sin la conveniente reflexión acerca de cómo la botaría al mar, quedó en el sitio; incapaz de llevarla hasta el agua o conducir el agua hasta ella, me vi obligado a abandonarla en el lugar donde la construyera como un claro ejemplo para ser más sensato otra vez. Por lo tanto, en esta segunda tentativa, aunque no pude conseguir un árbol tan bueno ni un lugar donde el agua estuviera a menos de la media milla ya mencionada, comprendí que la tarea era practicable y me entregué a ella de lleno. Estuve ocupado durante dos años, pero jamás renuncié un solo día a mi labor con la esperanza de tener al fin un bote que me permitiera hacerme a la mar.

La llevé hasta la ensenada.

Sin embargo, cuando mi pequeña piragua estuvo concluida, supe que su tamaño no se prestaba para la intención que yo había tenido en cuenta al construir la primera, es decir, lanzarme hacia «tierra firme» cuarenta millas más allá. La fragilidad de esta canoa me obligaba a desistir de esa esperanza y no pensar más en ella; pero ya que tenía un barquichuelo, proyecté dar con él la vuelta a la isla. El viaje que hiciera a la costa del lado opuesto, atravesando por tierra y haciendo tantos interesantes descubrimientos, me impulsaba a explorar otras regiones de la costa. Era dueño de un bote; ¿por qué no navegar en torno a la isla?

A tal fin equipé discretamente mi canoa, comenzando por fijar en ella un pequeño mástil cuya vela hice aprovechando pedazos que había traído del barco y que había conservado cuidadosamente en depósito.

Emplazados el mástil y la vela, descubrí después de algunas pruebas que el bote navegaba muy bien. Le adapté entonces varias cajas donde poner provisiones, pólvora y balas, así como otros efectos que debían conservarse secos tanto de la lluvia como de la espuma del mar; hice luego en el interior de la canoa una larga y profunda ranura donde cabía mi escopeta, protegida por una lona contra toda humedad.

Puse mi sombrilla en la popa, como un segundo mástil cuya vela se extendiera sobre mi cabeza protegiéndome del sol a manera de toldo. Así equipado emprendí una y otra vez pequeños recorridos por el mar, aunque sin alejarme mucho de la costa conocida y de la caleta. Por fin, cada vez más deseoso de hacer la circunnavegación de mi pequeño reino, me resolví a él. Puse a bordo suficientes vituallas para el viaje; dos docenas de panes de cebada (a los que debería llamar más bien galletas), un puchero de barro con arroz tostado, alimento del que hacía gran consumo, una botellita de ron, la mitad de una cabra, sin contar pólvora y balas en cantidad suficiente para cazar y dos de los abrigos de marinero que ya he mencionado como provenientes de los arcones que salvé del naufragio; contaba con ellos para que me sirvieran de colchón y de frazada.

El dieciséis de noviembre, en el sexto año de mi reino o mi cautiverio, como se quiera llamarle, inicié el viaje, que me resultó mucho más extenso de lo que había imaginado; en verdad la isla no era muy grande, pero cuando llegué a su extremo oriental vi una gran cadena de rocas que penetraban más de dos leguas en el mar, algunas emergiendo del agua y otras submarinas, y más allá un banco de arena, casi en seco, otra media legua hacia adentro. Era preciso contornear ese cabo para seguir viaje.

Cuando descubrí el accidente estuve a un paso de dar por finalizada la empresa y volverme, no sabiendo cuánto tendría que internarme en el océano y, sobre todo, preguntándome si me sería posible volver; en la duda me decidí a anclar allí mismo, cosa simple, pues me había fabricado una especie de ancla con un pedazo de cloque roto que traje del barco.

Ya fondeado el bote, tomé la escopeta y trepé a una colina que me parecía adecuada para tener una visión panorámica del lugar; desde allí vi el largo total del cabo rocoso, y decidí aventurarme.

Observando el mar desde la colina noté una fuerte y violenta corriente que corría hacia el este y pasaba casi rozando el cabo; la estudié detenidamente porque advertía el peligro de que si mi bote era envuelto por ella podría ser arrastrado mar afuera y sin posibilidad de regresar a la isla. Hasta pienso que si no hubiera tenido el cuidado de subir antes a la colina, algo de eso me habría ocurrido porque la misma corriente se desplazaba en el lado opuesto de la isla, sólo que se dirigía hacia afuera a mayor distancia. Entre ambas advertí la presencia de un fuerte remolino junto a la costa, y deduje que si me las arreglaba para zafarme del impulso de la primera corriente encontraría ventaja en la protección de aquel remolino.

Con todo me quedé allí dos días, porque el viento soplaba fuerte del E-SE y siendo contrario a la citada corriente producía un violento oleaje contra el cabo rocoso; no era posible navegar cerca de las rocas por temor a ese oleaje, ni más lejos porque allí podía arrastrarme la corriente.

En la mañana del tercer día observé que el viento había cedido durante la noche y que el mar estaba sereno, por lo cual emprendí viaje. Que lo que sigue sea un ejemplo para todos los pilotos ignorantes o temerarios: apenas había llegado al extremo del cabo, sin apartarme de él más que la longitud de mi canoa, cuando me hallé en un agua tan profunda y una corriente tan violenta como la compuerta de un molino. Fue tal la fuerza con que me arrastró que no pude mantenerme cerca de la orilla y pronto fui llevado más y más lejos del remolino que quedaba a mi mano izquierda. No soplaba viento alguno que pudiera ayudarme, y la fuerza de los remos no servía de nada. Entonces me creí perdido, ya que la corriente marina bordeaba la isla por ambos lados y venía a unirse algunas leguas más allá, hacia donde sería arrastrado con mayor fuerza. Carecía de medios para evitarlo; ante mí se extendía solamente la visión de la muerte, no por naufragio, ya que reinaba absoluta calma, sino por el hambre. Verdad que había encontrado una tortuga en la playa, tan pesada que apenas pude levantarla y meterla en el bote, y que también llevaba un cacharro grande lleno de agua dulce. ¿Pero de qué iba a servirme aquello cuando me encontraba perdido en el vasto océano donde sin duda no había tierra firme, ni siquiera una isla, por lo menos en mil leguas a la redonda?

Pude entonces advertir cuán fácil le es a la divina Providencia tornar aún peor la más miserable condición humana. Miraba hacia mi desolada isla como si se tratara del más bello lugar de la tierra, y cuanta felicidad podía desear mi corazón era volver allá.

Hice lo que estaba a mi alcance, hasta casi caer extenuado luchando por mantener el bote rumbo al norte, es decir, hacia el lado de la corriente donde había divisado el remolino. A eso de mediodía, cuando el sol alcanzaba el cénit, me pareció sentir en la cara un aleteo de brisa soplando del S-SE. Aquello me animó no poco, y más aún cuando media hora después la brisa se transformó en viento. Estaba terriblemente alejado de la isla, y la menor nube o niebla que hubiese surgido bastaba para mi perdición; no tenía brújula, y perder de vista la tierra un solo instante hubiera bastado para no dar ya nunca con el rumbo.

El tiempo sin embargo seguía despejado, y aprovechando mi mástil y vela traté de mantenerme hacia el norte para salir de la corriente que desviaba al noroeste. Una hora más tarde había conseguido llegar a una milla de la costa y allí, aprovechando el agua tranquila, pronto toqué tierra.

Apenas me sentí a salvo caí de rodillas para dar gracias a Dios por su bondad, y me propuse abandonar toda idea de salir de la isla en el bote. Luego me alimenté con lo que tenía a bordo, y dejando el bote anclado en una pequeña caleta que había descubierto bajo la protección de los árboles, dormí profundamente, agotado por las fatigas de aquel viaje.

Caí de rodillas.

Me preocupaba ahora la idea de cómo volver a casa con el bote. Había corrido demasiado peligro y conocía bien las dificultades de regresar por el mismo lado que viniera; en cuanto a lo que pudiese haber en el lado opuesto —es decir, el oeste— lo ignoraba y no me sentía con deseos de arriesgarme más. Resolví, pues, a la mañana siguiente, ir por el oeste siguiendo la costa, y buscar algún arroyo o caleta donde dejar la canoa bien asegurada por si me hacía falta más adelante. A unas tres millas, costeando la playa, vine a dar con una pequeña bahía o ensenada, a una milla más allá, que se iba estrechando hasta la desembocadura de un arroyuelo, donde descubrí el fondeadero más indicado para mi bote, y en el que podría quedar como si fuera un puerto hecho a su medida. Allí dejé la canoa después de amarrarla sólidamente, y volví a la costa para explorar el sitio en que me hallaba.

No me costó mucho advertir que apenas había pasado el lugar adonde llegara en mi anterior viaje a pie por la costa. Sacando del bote la escopeta y la sombrilla, porque hacía mucho calor, empecé a recorrer el camino conocido, que me resultó bastante agradable después de un viaje como el que acababa de hacer; por la tarde llegué al sitio donde se levantaba mi enramada, encontrando todo en orden, lo que me complació, ya que aquella era mi casa de campo y me gustaba que se conservara en buen estado. Escalé la empalizada y tendiéndome a descansar de tan fatigosa jornada pronto me venció el sueño. Pero juzguen los que leen esta historia cuál habrá sido mi sorpresa cuando entre sueños oí una voz que me llamaba repetidas veces por mi nombre:

—¡Robin, Robin, Robin Crusoe! ¡Pobre Robin Crusoe! ¿Dónde estás, Robin Crusoe? ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado?

Al principio yacía tan profundamente dormido, con la fatiga de remar toda la mañana y más tarde hacer a pie el resto del viaje, que no me desperté de una vez, sino que entre sueños me pareció que aquella voz llamándome era producto de mi fantasía. Pero como continuaba repitiendo «¡Robin Crusoe, Robin Crusoe!», por fin me arrancó del sueño haciéndome pasar a un mortal terror. Mas apenas había abierto los ojos divisé a Poli, mi papagayo, posado en el borde de la empalizada, y comprendí que era él quien me había estado hablando en ese lenguaje lastimero que yo le había enseñado ex profeso. Tan bien lo había aprendido que era capaz de estarse largo rato posado en mi dedo y con su pico contra mi cara, diciéndome:

—¡Pobre Robin Crusoe! ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado? ¿Cómo has venido aquí?

Aun después que me hube convencido de que se trataba del papagayo y de nadie más, pasó un rato antes que recobrase la serenidad. Me asombraba que el animal hubiera llegado hasta allí, y que en vez de irse a otro lugar estuviera como esperándome en la enramada. Pero cuando estuve bien convencido de que era mi buen Poli, deseché mis preocupaciones, y tendiéndole la mano lo llamé por su nombre. El cariñoso pájaro voló a mi lado y luego de posarse como le gustaba hacerlo en mi pulgar, prosiguió hablándome como antes:

—¡Pobre Robin Crusoe! —me decía, y me preguntaba cómo había llegado allí y dónde había estado, igual que si hubiera sentido una inmensa alegría al verme otra vez. Entonces lo llevé conmigo a casa.

Bastante tenía ahora de correrías por el mar, y suficiente tema para quedarme meditando muchos días acerca del peligro pasado. No me gustaba tener el bote del otro lado de la isla y tan alejado de mí, pero tampoco hallaba manera segura de traerlo. Por el lado oriental no quería ni pensar en la posibilidad de aventurarme a bordearlo por segunda vez; a la sola idea sentía paralizárseme el corazón y helarse mi sangre. En cuanto al lado opuesto ignoraba sus características, pero suponiendo que la corriente tuviera en aquella costa la misma fuerza que ya había yo experimentado en la parte opuesta, intentar el viaje equivalía a correr los mismos riesgos de ser arrastrado mar afuera. Terminé por resignarme a no tener el bote conmigo, aunque tantos meses de duro trabajo me había costado entre hacerlo y lanzarlo al mar.