Pasó el miércoles sin pena ni gloria, llegó el jueves y, con él, la lluvia: no mucha y tan solo a ratos, pero lo suficiente como para dejar ver a través del ventanal un día gris que invitaba a no pisar la calle. Todas las luces del comedor de Rebecca habían permanecido encendidas desde primera hora, arrojando claridad sobre nuestras cabezas y sobre el desbarre de materiales desparramados ya por la mesa, el suelo y las esquinas sin ninguna contención.

Ella volvió con la tarde ya caída. Ni siquiera habíamos parado para comer, por el suelo rodaban una botella de agua vacía y, sobre un estante, un par de latas de Coca-Cola, los corazones de tres manzanas y una bolsa de Doritos. Para nuestra desazón, adelantando el peor de los escenarios, apenas quedaban ya unos cuantos papeles sueltos en el fondo de la última caja. El recibo arrugado de unos libros comprados en marzo de 1969 en la librería Moe’s de Berkeley. El horario de eventos litúrgicos en la misión de Santa Clara. Un mapa de carreteras comarcales.

Y tras ello, la desolación.

Habíamos llegado al final sin ser capaces de construir una evidencia firme; teníamos intuiciones, pálpitos y presentimientos. Y mil datos sueltos que apuntaban a un desenlace veraz. El padre Altimira, el que suponíamos que acabaría llevándonos a algún puerto, se había desvanecido de cualquier testimonio escrito durante más de un año sin dejarnos ver qué hizo a lo largo de aquel 1827. Ninguna de las misiones hermanas lo acogió. Sus amigos entre las autoridades dejaron de nombrarlo. Fontana nunca supo qué fue de él. Basándose en el carácter vehemente e impulsivo del franciscano, el profesor sospechó ilusamente que pudo haber erigido una nueva misión. Sin autorización ni permisos. Sin acta fundacional, sin presupuesto ni apoyos, movido tan solo por una fe a prueba de dinamita o quizá por una ambición tan feroz como insensata. Ese fue el sueño de Fontana, el que nos contagió.

—No hay más —anuncié en voz baja.

Rendida ante la certeza de que nada nos quedaba por hacer, lancé la caja vacía al suelo. Cayó boca abajo, como una confirmación lúgubre de la verdad.

Daniel se sentó a plomo en una de las sillas. Con las piernas separadas y la mirada ausente. Abatido, como un animal herido sin arrojo para poder defenderse.

Amagué con recoger la caja, darle la vuelta y volverla a enderezar. Pero me fallaron las fuerzas y, en vez de rescatarla, me dejé caer en el suelo a su lado. Sobre la hermosa tarima de madera de Rebecca. Exhausta, con la espalda apoyada contra la pared.

—Pero qué imbécil he sido… —dijo entonces él con la cara alzada hacia el techo. Con los ojos cerrados, pasándose los dedos por la cabeza, hundiéndolos en su pelo medio largo desde la raíz hasta el final—. Pero qué imbécil…

—No tiene ningún sentido culparte ahora. Nadie podía saber lo que íbamos a encontrar, no teníamos ni idea de hasta dónde había sido capaz de llegar Fontana.

—Tendría que haber sido menos ingenuo, más realista. No haber confiado ciegamente después de los años en algo tan… tan endeble, tan incierto, tan insustancial.

—Era un riesgo. Decidiste apostar fuerte y has perdido. Pero, si te sirve de consuelo, al menos has conseguido la mitad de lo que querías: el legado de tu maestro ya está fuera de las tinieblas.

—Y, sobre todo, no tendría que haber implicado en esto a nadie. Ni tendría que haber recurrido a ti, ni haberme enfrentado a Zárate, ni haber comprometido al departamento, ni…

Parecía que estábamos dialogando. Solo parecía: supuestamente nos dirigíamos el uno al otro la palabra, pero la verdad era que no lo hacíamos. Lo cierto era que cada uno hablaba en voz alta consigo mismo y nuestras frases apenas se cruzaban en el aire cargado del comedor.

Y cuando se nos acabaron las frases, comenzamos a pensar. Callados, rumiando cada uno su propio sinsabor. La cruda realidad era irrebatible: nada, no había nada sustancioso a lo que nos pudiéramos agarrar. Nada concluyente con lo que construir un argumento firme para recurrir el proyecto de Los Pinitos. Datos dispersos y sospechas que se alzaban como el humo sin que fuéramos capaces de atraparlas. Nada más.

—¿Vamos a quedarnos lamiéndonos las heridas toda la noche, o habrá que empezar a recoger?

La propuesta vino de mí tras unos minutos. Vuelta a la vida, vuelta al presente. Habíamos fracasado, de acuerdo. Pero yo, al menos, sabía que tenía que volver a echar a andar. Adiós a Andrés Fontana y sus falsas ilusiones. Adiós a su viejo alumno y a su proyecto exculpatorio, a un mundo ajeno y a unos hombres que me sedujeron y me arrastraron por un tiempo, pero con los que, en definitiva, muy poco tenía yo que ver. Para bien o para mal, era hora de pasar página. De nada valía lamentarse, ya era demasiado tarde. Me marchaba, aún tenía el apartamento sin recoger. Maletas por hacer, remates, despedidas. Y unas cuantas sensaciones que más me valdría olvidar.

Como tantas veces antes en mi vida, había llegado el momento de alzarme del suelo y arrancar otra vez.

—Arriba —quise decirme a mí misma.

Mi voz, sin embargo, me traicionó. En vez de darme una orden interna, la palabra me saltó de la boca sin preverlo y se convirtió en un mandato para los dos.

El gran indómito obedeció sin protestar. Antes de que yo me levantara del suelo por mí misma, él dejó su silla y se acercó para tenderme una mano. Una vez ambos en pie, sin intercambiar ni una sílaba más, nos dispusimos a embalar de nuevo el caos para reconvertir aquella estancia prestada y revuelta en una habitación normal.

Él comenzó por un extremo de la mesa y yo por el otro. Apilando documentos, amontonando papeles. Mecánicamente, sin más.

—Hasta facturas del teléfono dejó el condenado, y ni una pista certera…

—¿De qué facturas hablas? Yo no he visto ninguna.

—De estas —dijo alzando un taco de cartas al aire. Fajadas con un elástico que ya apretaba poco. Unas cuantas, no muchas. Siete, ocho, nueve, en la distancia no las pude contar.

—¿Dónde estaban?

—Debajo de este montón de recortes de periódico, pensé que tú le habías echado un ojo.

—Ni las había visto siquiera…

—Supongo que no habrá nada en ellas, pero dales un repaso, por si acaso. —Me las lanzó, las cogí al vuelo—. Yo voy mientras tanto llevando esto al maletero del coche.

Dos cartas comerciales de la compañía telefónica Pacific Bell, tres del Federal Reserve Bank de San Francisco, una de su seguro médico y otra de un dentista local en la que cambiaba de día una cita. Todas fechadas en junio del año en que el profesor dejó de existir. Quizá la misma Darla las recogió de su casa; quizá se llevara con ella más cosas, tal vez ropa, objetos personales, algunas fotografías. Y aquellas cartas insustanciales que unió por azar a los papeles de trabajo con los que también decidió arramblar sin ninguna razón aparente.

Entre los sobres, perdido casi entre los reclamos tediosos de bancos y compañías, había uno de tamaño menor. Más grueso, menos vacío que el resto. Manuscrito, para variar. E. de C. y Villar, Fr., se leía trabajosamente en el extremo izquierdo superior. Letra de viejo, pensé. Santa Bárbara Mission, CA.

—Viene de tu pueblo —dije al ver entrar a Daniel otra vez en el comedor.

—¿De qué pueblo? —preguntó sin demasiado interés mientras cargaba otro par de cajas y tres rollos de mapas.

—De Santa Bárbara. De la misión.

Rasgué el sobre, desdoblé los pliegues de la carta. Unas líneas manuscritas con pulso tambaleante y caligrafía de la más vetusta escuela adelantaban su contenido esencial.

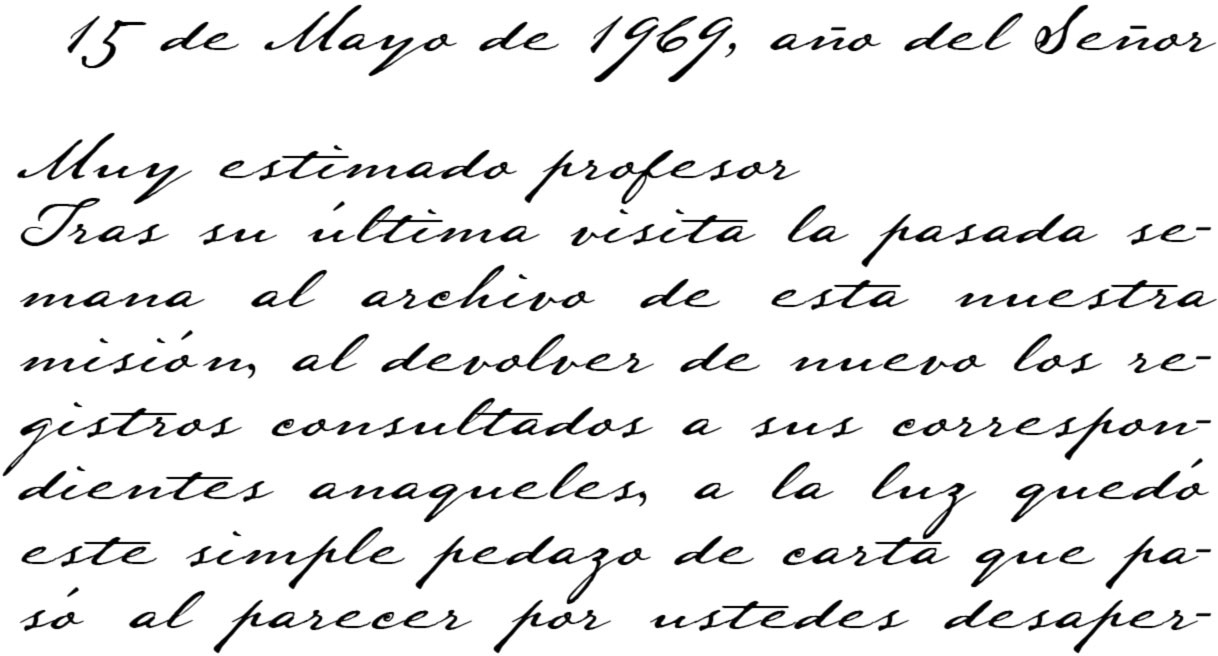

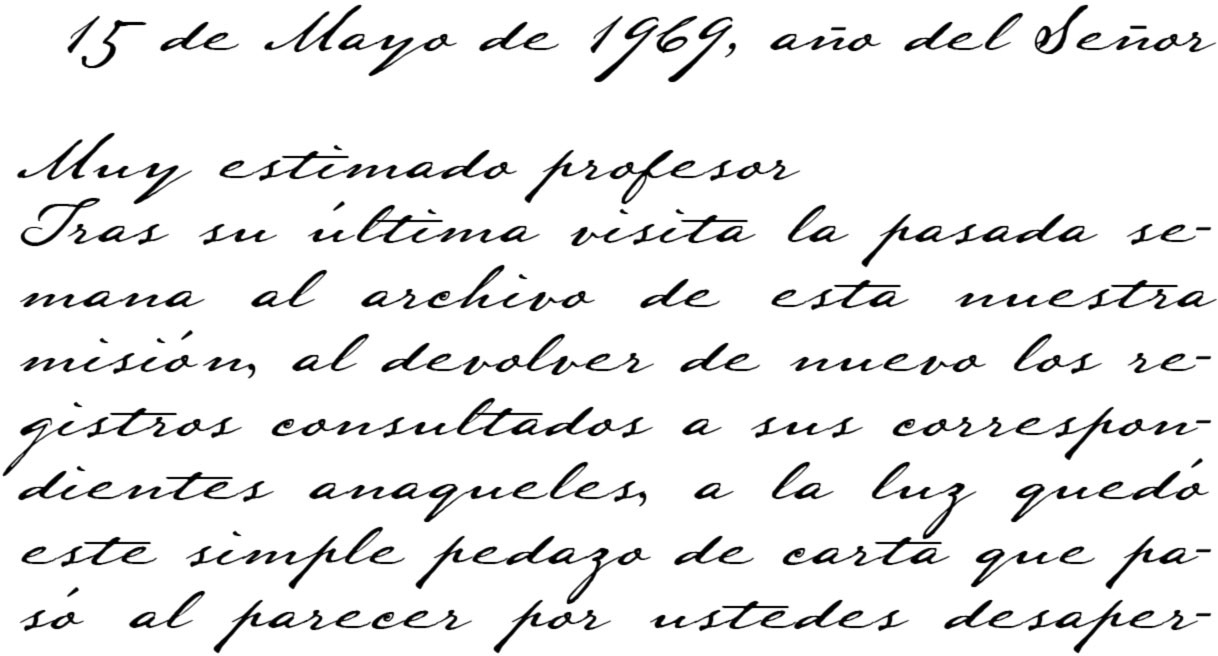

15 de Mayo de 1969, año del Señor

La imagen me vino a la mente con una poderosa luminosidad. Con perfiles nítidos, como esclarecida por un flash. Un archivero anciano cuyos días transcurrían ensopado entre legajos y papeles polvorientos y a quien con toda probabilidad nunca nadie consultaba nada desde hacía lustros. Las visitas sucesivas de un profesor curioso con quien compartía una lengua común. La mujer hermosa que inesperadamente apareció a su lado en su último encuentro, la española de voz cercana y risa pronta cuya imagen quedó grabada en el alma del viejo archivero acostumbrado al silencio y la soledad.

La carta estaba fechada dos días antes de la muerte de ambos. Jamás llegaron a conocer su contenido.

—Lee esto —susurré a Daniel cuando entró de nuevo dispuesto a seguir recogiendo.

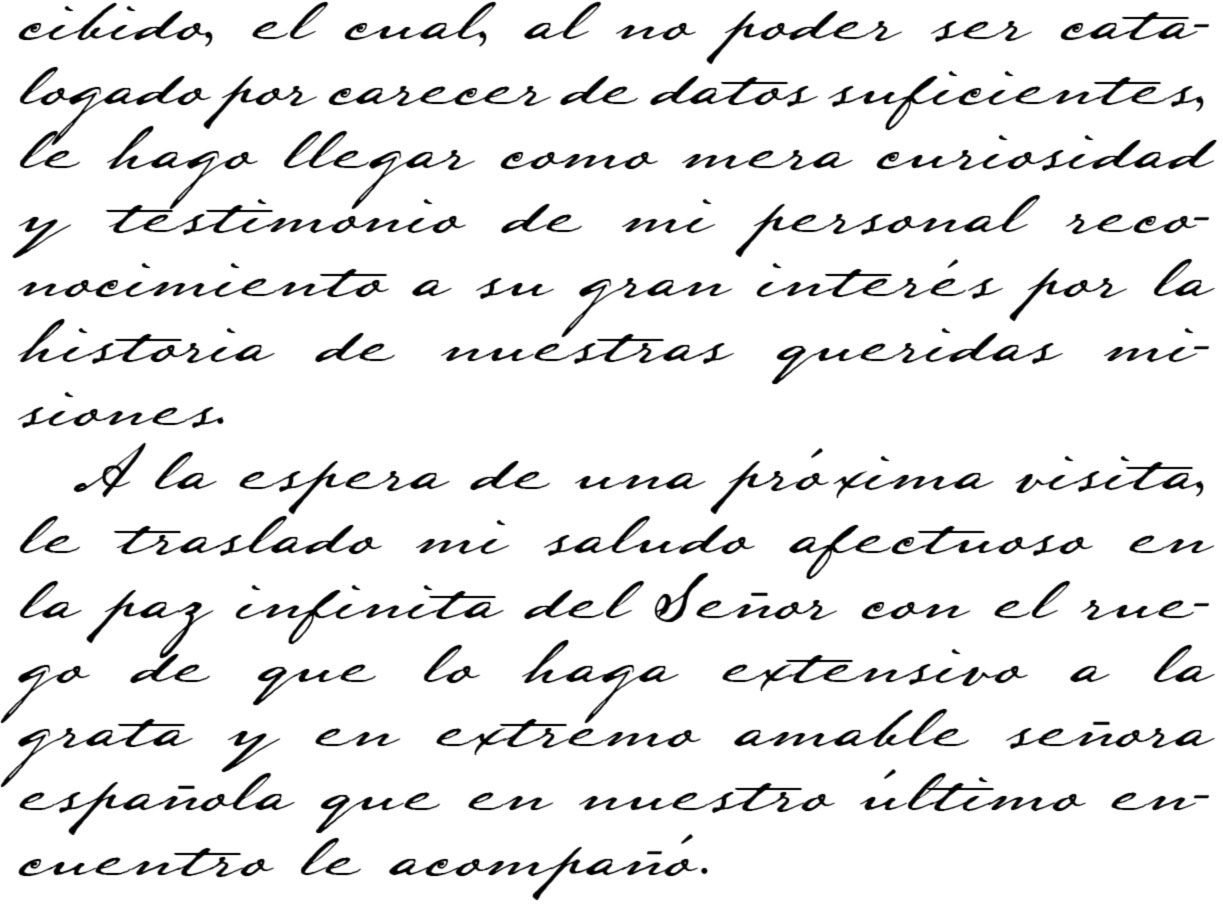

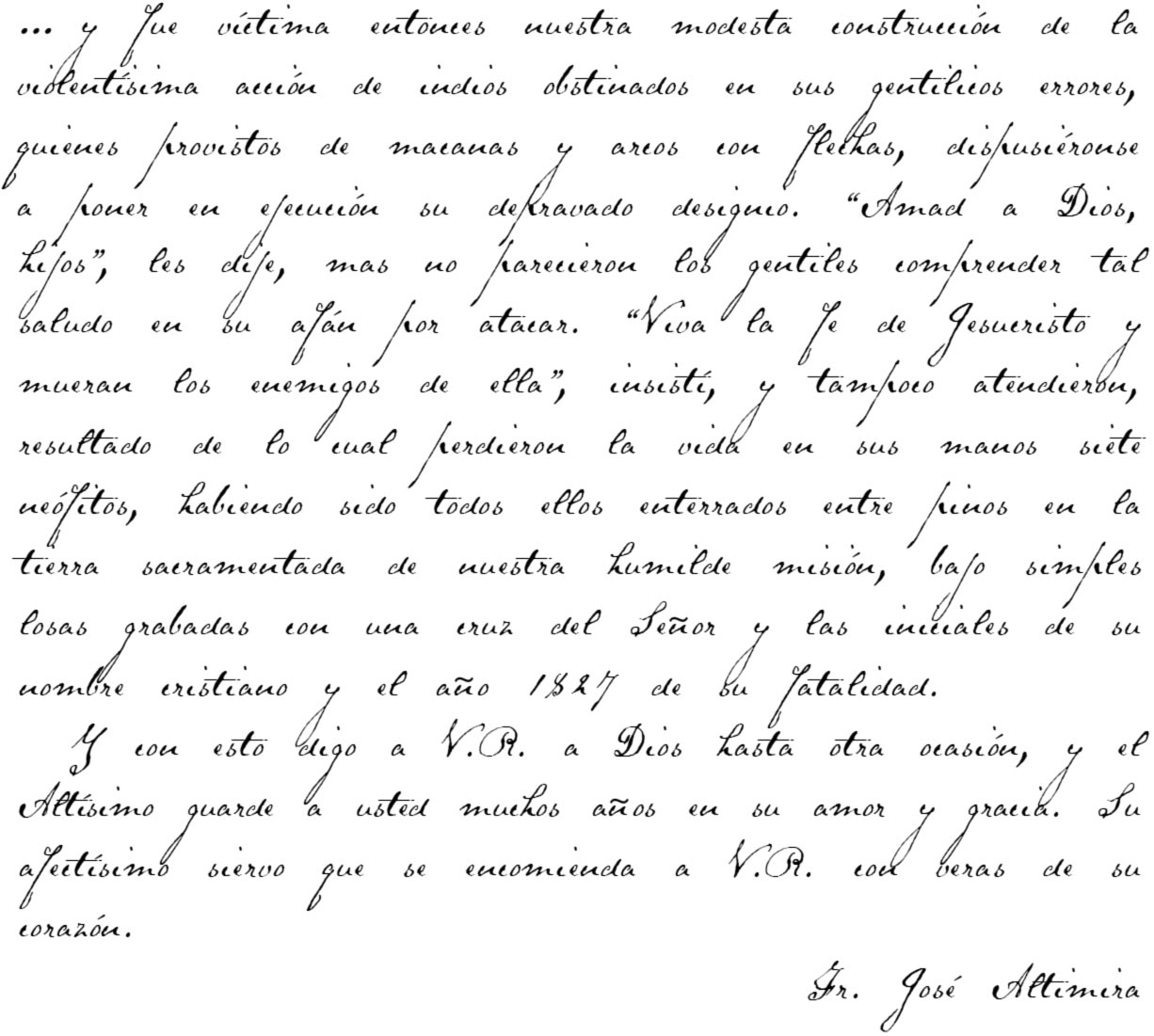

No le enseñé la misiva del franciscano con la alusión a Fontana y Aurora, para qué arañar de nuevo en aquella historia dolorosa. Pero sí le tendí el medio folio desdoblado que les hacía llegar desde el archivo de la misión de Santa Bárbara. El que yo misma acababa de leer incrédula. Sin membrete ni destinatario. Sin encabezamiento ni fecha ni salutación, con la mitad de su esencia irrecuperable. Y, con todo, tan, tan vital.

—Altimira despidiéndose de nosotros. A buenas horas, el muy cabrón —dijo con ironía.

Era la primera vez que veíamos su letra y su propia firma en lo que parecía la mitad de una carta que quizá nunca llegó a enviar.

Una pobre construcción, siete neófitos enterrados entre pinos bajo simples losas con la cruz del Señor, año 1827, la tierra sacramentada de nuestra humilde misión. De nuestra humilde misión. Humilde misión.

—Qué cerca estábamos, qué cerca, qué cerca… —susurré mordiéndome el labio.

Posó una mano en mi hombro, me lo apretó. Un inútil gesto de consuelo.

—No vale la pena que nos lamentemos; venga, vamos a terminar de recoger, hay que devolver la decencia a este comedor.

Justo en ese momento, su móvil comenzó a sonar.

—Qué hay, Joe —volvió a decir a la vez que me soltaba. Las mismas palabras de la otra vez, la misma reacción.

Con la media carta del Altimira en la mano y la del archivero en el bolsillo trasero del pantalón, me dirigí a la cocina en busca de Rebecca. Aquella sería nuestra última cena, el último día que me sentaría a su mesa, la última noche que disfrutaría de su afecto y su calor.

—¿Te ayudo? —le pregunté.

A lo mejor, dando vueltas a la salsa para la pasta que cocía en el fuego, lograría que mi desasosiego se disolviera también.

—¡Blanca! —oí gritar a Daniel apenas agarré la espátula—. ¡Blanca! —repitió.

Entró en tromba, llamándome a voces, acercándose con zancadas de maratoniano hasta quedar frente a mí. Me agarró entonces los brazos con fuerza, clavó sus ojos en mis pupilas, casi me sacudió.

—Al cavar en Los Pinitos para hacer una… una… let… lit… ¿Cómo coño se llama ese agujero que se hace en el suelo para los excrementos?

Era la primera vez que le oía titubear en mi lengua, la primera vez que le jugaba una mala pasada la inmensidad de su vocabulario español.

—Letrina.

—¡Letrina, eso es! Al cavar los acampados para hacer una letrina, han dado entre los pinos con lo que parece haber sido un pequeño cementerio. De momento han encontrado tres supuestas tumbas, pero puede haber más. Muy simples, apenas unas piedras planas con unas inscripciones rudimentarias.

Me corrió un escalofrío por la espalda.

—Cada piedra lleva unas iniciales.

—¿Y una cruz?

—Y una cruz.

—¿Y un año?

Sonrió entre su barba clara. El gesto de siempre, el de los días en que entre nosotros había sol.

—También.

—¿1827?

La espátula se me cayó de las manos y chocó contra el suelo con estrépito, las baldosas y los pies se nos llenaron de salpicaduras.

—El año en el que el loco de Altimira se desvaneció.