La gran mesa de comedor de Rebecca fue el siguiente destino del legado. La misma en la que habíamos celebrado la cena de Thanksgiving, cuando lanzamos mil gracias a la vida y escuchamos un emotivo canto a la compasión. Tan solo habían pasado unas semanas desde entonces, pero nada era ya igual. Aquel amigo de la familia que llegó arrastrando un cargamento de memorias del ayer, el que nos conmovió con palabras desbordadas de afecto y verdad, se movía ahora huraño por la estancia soltando bufidos mientras desenredaba cables, buscaba enchufes y conectaba aparatos. Yo, entretanto, sin mediar palabra, desembalaba de nuevo un montón de cajas y repartía papeles en pilas mientras intentaba encontrarles una ubicación.

En una de las cajas que habíamos llenado un rato antes precipitadamente, apareció otra vez la vieja cruz de palo. Volví a sostenerla, a acariciar con los dedos su tosquedad. La dejé en una esquina, sola, tumbada. No nos falles, quise haberle dicho. Pero no lo hice. Para qué.

En términos objetivos, aquella casa era un cuartel general de cinco estrellas. Con alfombras espesas y cortinas de lino que dejaban traspasar la cantidad justa de luz. Con flores frescas, cuadros luminosos y la hermosa mesa de roble que convocaba a generaciones de la familia cuando todos volvían a reunirse. Sin que ni Daniel ni yo llegáramos a expresarlo abiertamente, yo sabía, no obstante, que ambos añorábamos la camaradería que nos había unido en el austero apartamento que nos habíamos visto obligados a dejar. La calidez que emanaba entre nosotros a pesar de la parquedad del mobiliario, del suelo desnudo y las paredes vacías. La corriente de energía positiva que nos transmitíamos el uno al otro con el simple roce de mi mano en su brazo al avisarle de cualquier pequeño hallazgo, de sus dedos en mi hombro al preguntarme qué tal vas. Una risa espontánea por cualquier tontería y esa connivencia que nos impulsaba a trabajar frenéticos sobre la superficie de un simple tablón olvidándonos de que en el diccionario existían las palabras fatiga, desánimo o desaliento.

Pero no había tiempo para la nostalgia. Ni quizá para la esperanza de que todo volviera a ser como fue. Algo se había roto entre nosotros con la llegada intempestiva de Luis Zárate y difícilmente había vuelta atrás. Nuestro objetivo estaba al frente, no a la espalda. Tan solo faltaban tres días para mi marcha y para el fin del plazo contra el proyecto de Los Pinitos. Habíamos avanzado desde que rescatamos el material de casa de Darla, pero aún quedaba un enorme trabajo por hacer. Y sin saber hasta dónde podríamos llegar.

A media mañana, cuando por fin habíamos comenzado a retomar el ritmo, me levanté a hacer una llamada.

—Todo en orden —dije tan solo. Después escuché unas palabras. Y luego colgué.

Daniel, mientras, no había despegado los ojos del documento que tenía enfrente. Como si no supiera que yo acababa de hablar con Luis Zárate, como si no me hubiera oído. Pero me oyó. Y no volvió a dirigirme la palabra hasta un par de horas después.

—¿Tienes hambre? —me preguntó entonces.

—Todavía no.

Pensé que iba a esperarme para comer algo juntos como otras veces, pero me equivoqué. Ante mi negativa, se dirigió a la cocina y, con la confianza de quien se sabe en territorio amigo, comenzó a trastear. Le oí rebuscar en el frigorífico, rasgar una bolsa de plástico, cortar, partir, verter, untar. Un cuchillo chocó contra el fregadero, después abrió el grifo a la manera que suelen hacerlo los hombres, a tope y sin contención. A través de la puerta que atravesamos juntos el día en que quiso que yo conociera lo que quedaba de su amigo Paul Cullen, desde la misma cocina, salió luego al jardín.

El gran ventanal del comedor me ofreció la posibilidad de observarle sin que él me viera. De espaldas, otra vez con vaqueros desgastados y un jersey de lana azul. Sentado en la piedra fría de un simple escalón, acompañado en la distancia por el somnoliento perrazo Macan. Comiendo un bocadillo con la mirada fija en la triste piscina llena de fin de otoño. Pensando. Tal vez en su propia presencia en aquella misma casa cuando todavía era un joven profesor rebosante de ambición y proyectos; cuando aún carecía de la más microscópica sospecha de los golpes bajos que el destino tenía guardados para él. O en todos los que le acompañaron a lo largo de aquel tiempo: en Aurora y su risa grande, en un filósofo lúcido y divertido rodando con sus hijos sobre el césped, en Andrés Fontana enamorado en silencio de la española hermosa que era su propia mujer.

O quizá, entre bocados de pan relleno de cualquier cosa, su mente andaba por sendas más cercanas. Bordeando los márgenes de nuestro empeño común, rememorando a Luis Zárate y su desafortunada irrupción en nuestro cometido y en nuestra proximidad. O dando vueltas a lo que él entendía como mi traición.

—Te he dejado un bocadillo hecho —dijo al volver a su sitio.

—Gracias —murmuré. Nunca llegué a comérmelo.

Tras otras cuantas horas barriendo sin logro centenares de documentos inconexos, surgió una añosa carpeta de cartón atada con una simple cinta. Dentro, un puñado de cuartillas sueltas. Algún día tal vez fueran blancas pero, para entonces, en ellas se repartían varios tonos de amarillo, del más desvaído al más pardo. Entre líneas y manchas, hallamos un puñado de referencias escritas a vuela pluma por Fontana, una prueba más de su interés por el mismo franciscano.

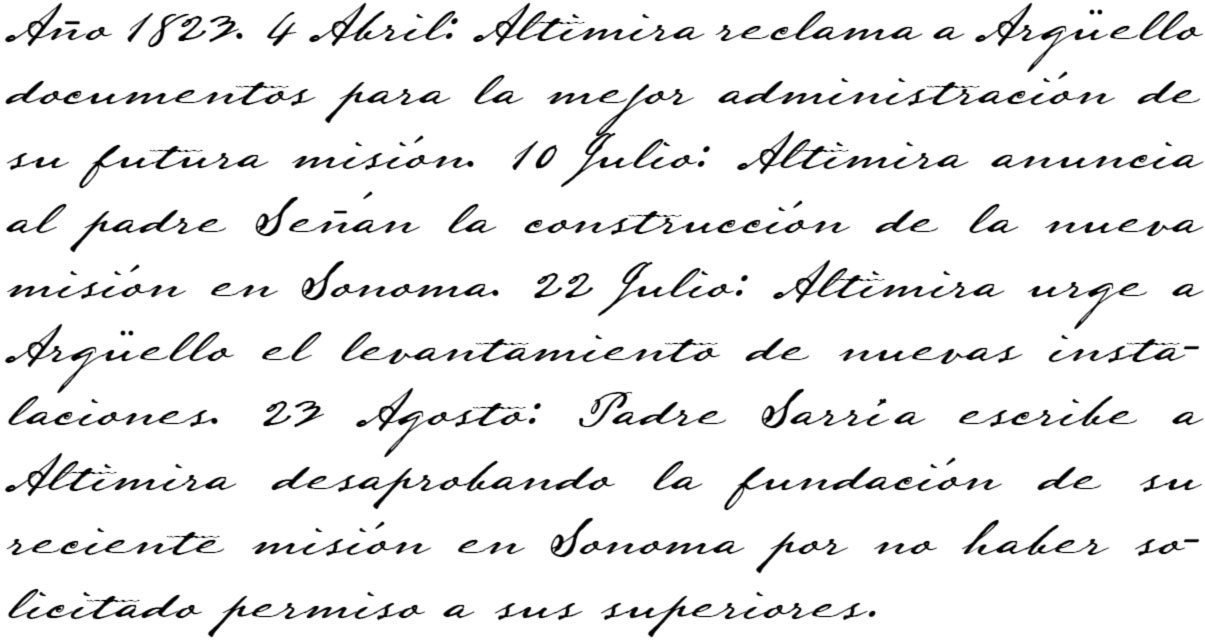

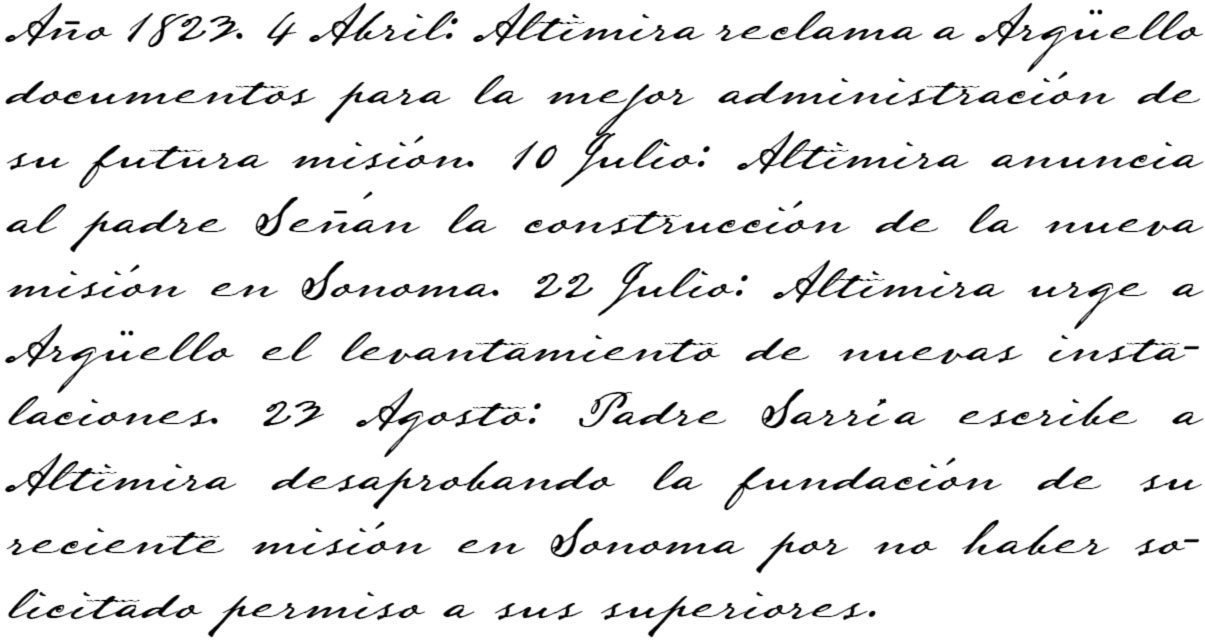

El rebelde padre Altimira había ido, a cuentagotas, convirtiéndose en el gran protagonista del rastro que el profesor nos había invitado a seguir. Sabíamos que el franciscano insurgente logró salirse con la suya en la construcción de la misión Sonoma. A pesar de las reticencias iniciales de su propia jerarquía eclesiástica —que se negó a admitir la fundación unilateral de aquella nueva misión—, él consiguió arreglárselas para seguir adelante. Los documentos mostraban, sin embargo, que el apoyo sin fisuras que en un principio le había prestado el gobernador Argüello empezó a flaquear poco a poco.

Por documentos distintos nos enteramos de que en enero de 1824 Altimira le pidió por carta una campana para la misión de Sonoma, pero Argüello al parecer ni siquiera respondió. En el mismo mes del año siguiente, 1825, volvió a enviarle una petición indicando que solo sería un préstamo provisional, pero parece que su súplica cayó otra vez en vano. A nadie parecían interesar ya aquellas misiones caducas que él se empeñaba en hacer pervivir.

La pista de Altimira se perdía por completo a partir del verano de 1826. Fue entonces cuando, hartos al parecer del trato agresivo del padre para con los indios, estos se rebelaron y prendieron fuego con saña a la misión que con tantas anomalías e irregularidades él mismo había construido. Por más que rebuscamos y volvimos centenares de papeles del derecho y del revés, no supimos a fe cierta cuál fue el destino del impetuoso padre desde entonces. A la misión Sonoma, al parecer, nunca volvió.

Hasta que una referencia a una carta de marzo de 1828 dirigida al padre Sarría por un tal Ildefonso de Arreguín nos hizo saber de su paradero. Altimira apareció de nuevo y se volatilizó a principios de ese mismo año. Escapó de la Alta California de forma oscura, junto con otro padre llamado Antonio Ripoll. De vuelta a España, presumiblemente.

Después de esta última pincelada sobre el final de la estancia del franciscano en tierra americana, llegó la oscuridad. ¿Dónde estuviste aquel tiempo, José Altimira, qué fue de ti cuando la misión Sonoma fue pasto de las llamas, por dónde anduviste aquel año y medio? Nunca verbalizamos esas preguntas en voz alta, pero nos las hicimos mil veces mentalmente a medida que íbamos vaciando las cajas sin lograr una respuesta. ¿Por qué te seguía Andrés Fontana tan de cerca, qué hiciste una vez que los indios revueltos arrasaron tu primera misión?

Sumamos la carpeta al pequeño pero creciente montón de evidencias acumuladas a lo largo de los días anteriores, proseguimos abriendo camino.

Rebecca volvió poco antes de las siete. Con un chaquetón a rayas, dos bolsas de papel marrón de Meli’s Market y una noticia.

—El asunto de Los Pinitos se está recrudeciendo. Han convocado una nueva asamblea, se están movilizando otra vez.

—Pero siguen sin nada a lo que agarrarse, he hablado hace un par de horas con Joe Super —dijo Daniel.

—Nada de nada al parecer —confirmó ella subiendo el tono de voz a medida que se alejaba hacia la cocina contigua con las bolsas entre los brazos—, pero quedan menos de tres días para que acabe el plazo e insisten en seguir haciendo ruido hasta el final. ¿Alguien quiere una copa de vino?

Los dos nos levantamos dispuestos a aceptar la invitación. Sin mirar a Daniel, tan solo le pregunté.

—¿Piensas ir?

Alzó los brazos al techo y se estiró resoplando con fuerza, como un gigante cansado.

—¿A la asamblea? No.

Cuánto reconfortaba sentirse cuidada por unas manos generosas. Mientras bebíamos aquella primera copa, Rebecca preparó la cena con su diligencia habitual. Sabrosa, caliente, alentadora, servida en grandes platos de loza blanca sobre la rústica mesa de la cocina sin mantel. No hizo falta que acordáramos tácitamente no hablar del trabajo, preferimos despejar nuestras cabezas recorriendo mil trivialidades que a ninguno afectaban en demasía. Y así, a lo largo de poco más de una hora, la tensión se fue diluyendo e incluso en algún momento volvimos a sonreír.

Hasta que, a punto de terminar el helado del postre, el móvil de Daniel sonó en el fondo de su bolsillo.

—Qué hay, Joe —dijo levantándose.

Regresó en medio minuto con su cazadora en la mano, no se sentó.

—Los estudiantes han decidido acampar esta noche en Los Pinitos —anunció mientras sacaba las llaves del coche—. Sin permisos y en bandada. Voy a acercarme un momento. En cuanto pueda, vuelvo para intentar seguir trabajando un rato más.

Ni me preguntó si quería acompañarle, ni yo se lo pedí. La leve cercanía que habíamos reconquistado durante la cena se había volatilizado; su confianza en mí se mantenía tambaleante. Todavía estaba por ver si lográbamos recuperar alguna de las dos.

Rebecca me propuso ver con ella una película, cualquier comedia de final dulce o un dramón tortuoso con el que transportarme a otra realidad. Preferí no aceptar el ofrecimiento y continuar con mi tarea, aunque sí accedí, en cambio, a su invitación a quedarme a dormir en la habitación de alguna de sus hijas. Así no tendría que regresar a mi apartamento en plena noche, pensé. Así me sentiría menos sola también.

A pesar de haber batallado sin ayuda con el legado de Fontana a lo largo de casi tres meses, la presencia de Daniel en el último tramo había sido tan intensa que volcarme de nuevo en aquel mundo sin él a mi lado se me hizo de pronto raro. Raro y triste. Raro y amargo. Pero superé el momento y seguí. Hasta las tantas, desenmarañando datos sobre transacciones entre asistencias y misiones, cuál había cedido a otra dos docenas de gallinas y tres mulas, cuál había acogido a quince neófitos enfermos, cuál había solicitado de la casa madre una talla de una virgen, herramientas para la herrería o alguna autorización. Sobre las dos menos cuarto, con Rebecca ya acostada desde hacía horas, la casa a oscuras en el más denso de los silencios y Daniel todavía ausente, a punto de que los ojos se me cerraran, una simple frase en un viejo documento me sacó del sopor.

Nada más, el resto era el recuento de una montonera de pequeños datos, una especie de acta incompleta sin encabezado ni pie.

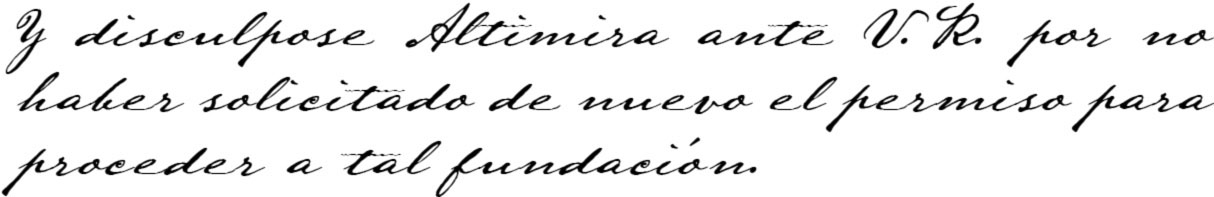

Anoté las palabras sobre una cuartilla. Por no haber solicitado de nuevo el permiso. Subrayé de nuevo, subrayé permiso, subrayé fundación. El de nuevo, obviamente, implicaba que quienquiera que hubiera escrito aquello no se estaba refiriendo a la misión Sonoma, la primera que Altimira fundó sin autorización, sino a otra empresa distinta. Qué más hiciste, Altimira, qué más, qué más, qué más, repetí entre dientes palmeando la mesa, alentándole ilusamente a salir de su escondite y a dejarse ver. Seguí buscando con hambre, con ansia. Pero nada volví a encontrar.

Apagué la última luz y subí la escalera un buen rato después preguntándome hasta dónde acabarían llevándonos los pasos del errático franciscano. Si es que había algún sitio al que llegar.

Al levantarme por la mañana comprobé que Rebecca y su eficacia se me habían adelantado. En el cuarto de baño junto a la habitación en la que acababa de dormir, encontré mi neceser y ropa mía. Ella tenía un juego de llaves de mi apartamento, yo misma se lo di. Por si acaso algún día pasa cualquier cosa, pensé vagamente en su momento. Esa cualquier cosa acababa de pasar: Rebecca, siempre un paso por delante, había intuido que no me convenía perder el tiempo yendo y viniendo sin necesidad.

Daniel ya estaba en su sitio cuando bajé. A su espalda, un gran cuadro que recordaba la estética naif de Frida Kalho. A sus pies, dormitando, el bueno de Macan. En vez del jersey de lana del día anterior, llevaba una sudadera con el escudo y las letras de alguna universidad prácticamente ilegibles a fuerza del desgaste. Lo que había dentro de su cabeza no lo pude siquiera entrever.

—Al final no volviste, ¿cómo fue? —dije en vez de buenos días.

—Mal —contestó sin mirarme—. Empeñados en seguir dando guerra, pero sin ninguna prueba concluyente que presentar.

—¿Acabaron acampando?

—Más de doscientos estudiantes, junto a las excavadoras que ya andan por allí. Seguro que no tienen intención de empezar a remover tierra todavía, que las han mandado para amedrentar. Pero me temo que la cuenta atrás está en marcha y, por mucho ruido que hagan, va a servir de poco.

—A menos que seamos nosotros quienes logremos algo —dije tendiéndole el documento—. Anoche Altimira volvió a aparecer.