Igual que se monta un hospital de campaña entre los escombros de un terremoto o se mete un pantalán en el mar, también nosotros procedimos a la tarea antinatura de convertir el apartamento de Daniel en una especie de laboratorio de documentos. Vestidos ambos con una comodidad cercana al desaliño, en mitad del salón dispusimos un enorme tablero apoyado en borriquetas y sobre él instalamos nuestros ordenadores, un escáner y la impresora que me llevé de mi despacho. Como contrapeso a la tecnología contemporánea, algunas reliquias que un antiguo colega suyo nos consiguió en Dios sabía qué depósito de desechos de la universidad: un prehistórico aparato para leer microfilms, un viejo reproductor de rollos de cintas magnetofónicas y un par de lupas gigantescas fabricadas antes del diluvio.

La parquedad decorativa del alojamiento nos puso fácil la tarea. En las paredes desnudas colgamos algunos mapas y sobre el suelo despejado repartimos montones enormes de papeles. De todo había: certificaciones legales, cuartillas garabateadas por el trazo inconfundible de Fontana, manuscritos amarillentos con letra decimonónica y copias reproducidas a través del nostálgico papel carbón. Incluso encontramos una cruz. Una humilde cruz de madera, apenas dos palos malatados con un cordel hecho hilachos.

—¿De dónde sacaría esto? —murmuré.

Daniel me la quitó de las manos.

—Sabe Dios… —dijo mirándola. Pasó los dedos por los nudos y los bordes ásperos, acarició su tosquedad—. Pero si a él le sirvió, a nosotros también.

La apoyó contra el viejo magnetófono tal como los padres franciscanos plantaban las cruces en sus misiones. Para que nos acompañara como a ellos en la aspereza del camino, para hacer más llevadero el rigor de nuestra empresa. A ninguno de los dos nos movía el sentimiento religioso como jamás tampoco le impulsó a él, pero aquella vieja cruz nos acercó un poco más a la memoria de Andrés Fontana.

La muerte le había llegado sin que hubiera conseguido extraer resultados concluyentes sobre su investigación, pero se percibía que el esfuerzo había sido titánico. Había recorrido la práctica totalidad de los archivos y bibliotecas de California que pudieran contener información sobre la presencia española en la zona; había pateado una a una todas las misiones, diócesis y archidiócesis del estado y, a donde no logró llegar con sus propios pies, lo hizo por correo en centenares de cartas que fueron respondidas por sus destinatarios con profusión. Su labor había sido exhaustiva y minuciosa hasta el extremo. Ahora era responsabilidad nuestra mantenernos a su altura.

Comenzamos el viernes por la mañana y nos olvidamos por completo de que en los calendarios de nuestras vidas de gente normal existía algo que se llamaba fin de semana. A ratos trabajábamos sentados y en otros momentos lo hacíamos de pie, circulando alrededor de la gran mesa. En ocasiones nos manteníamos distantes, cada uno concentrado en lo suyo. A veces, en cambio, actuábamos en necesaria cercanía, inclinados sobre el mismo documento. Buscando, encontrando, marcando. Los hombros pegados, las cabezas juntas, mis dedos rozando sus dedos, sus dedos rozando mi piel.

Los intercambios verbales eran escasos y casi telegráficos. Por sorpresa, por contrariedad inesperada o por mera admiración frente a lo que ante nuestros ojos desplegaba la última parte del legado, de vez en cuando soltábamos algún exabrupto. En inglés o español, indistintamente. Fuck. Qué tío. Shit.

Cotejamos datos, marcamos lugares y localizamos patrones coincidentes. Hasta que las primeras sorpresas comenzaron a saltar.

—En Sonoma me dijiste que el padre Altimira fue el fundador de aquella misión, ¿verdad? —me preguntó Daniel en algún momento de la tarde del sábado desde el otro extremo de la mesa—. El díscolo franciscano que no contó con el permiso de sus superiores para levantarla, según me contaste.

—¿Has encontrado algo sobre él? —dije con sorpresa—. Yo me lo he topado ya tres veces.

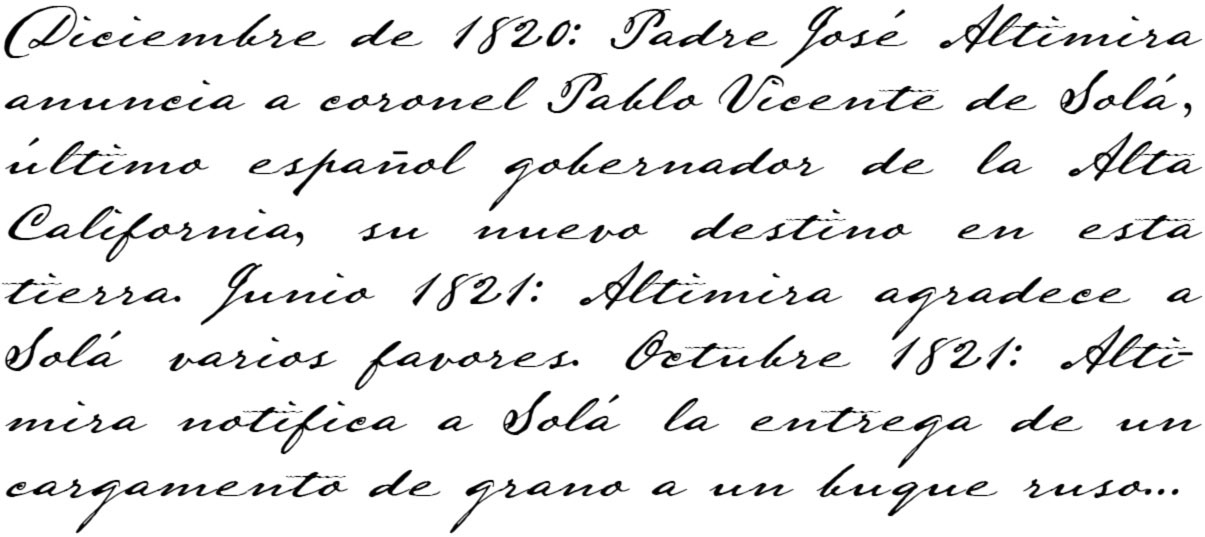

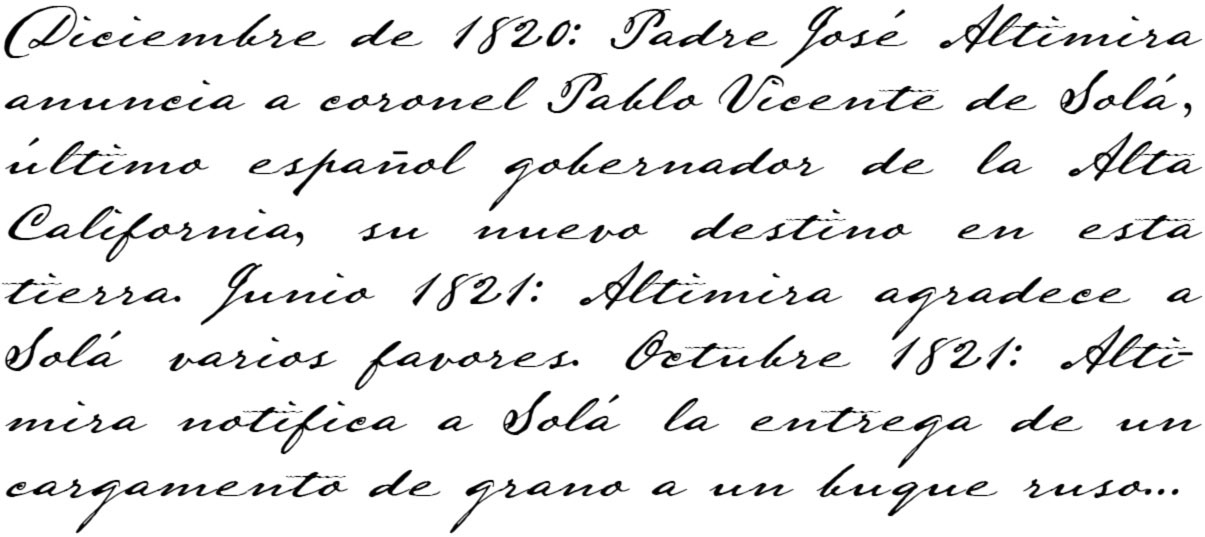

—Yo llevo otras tantas —confirmó—. Y aquí aparece en unas cuantas notas manuscritas, escucha:

Los datos no eran necesariamente significativos ni destacaban ningún hecho de especial relevancia, pero sí testimoniaban la fluida relación con las altas autoridades civiles del franciscano recién llegado a aquellas tierras.

—De todas maneras, hay más nombres que aparecen con relativa frecuencia. Con el padre Señán me he topado ya en otras cuatro o cinco referencias, y con el padre Fortuni por el estilo.

A medida que seguíamos trabajando, efectivamente, el rastro de los viejos padres franciscanos iba asomando con fuerza entre los papeles.

—Reserva a Altimira, por si acaso. Vamos a apilar todos sus documentos aquí —dije señalando un extremo del tablón—. Que no se nos despiste.

Y no se nos despistó. Ni él, ni ningún otro. Ni Altimira, ni Fortuni, ni Señán, ni las docenas de monjes, misiones, presidios, leyes o gobernadores que nos fueron saliendo al paso. Sin bajar el ritmo ni la guardia, alertas ante cualquier pequeño dato que nos llamara la atención.

Acabó el sábado, voló el domingo, llegó el lunes. Al final de cada día salimos a la pequeña terraza del apartamento con los chaquetones puestos y, dejando que el aire frío nos despejara la mente, estiramos las piernas sobre la barandilla y bebimos una copa de vino. O dos. O tres.

En la tarde del lunes, sin embargo, todavía no nos habíamos dado un respiro cuando nuestra paz se trastornó.

—¡Está aquí! ¡Está aquí!

Eran casi las siete y llevábamos el día entero diseccionando papeles y escuchando un montón de viejas cintas magnetofónicas. Entrevistas a curas, archiveros y paisanos, con la voz rotunda de Fontana de fondo. Me conmovió oírle. A Daniel, aún más.

Llamaron entonces a la puerta, él gritó su come in! y, sin tiempo siquiera para saludarla, oímos a Fanny chillar como una posesa.

—¡Está aquí! ¡La he encontrado!

En cuanto fuimos conscientes de a quién se dirigía con aquel aparatoso entusiasmo, cruzamos una mirada rauda cargada de desconcierto.

—¡Está aquí, doctor Zárate! ¡No hay que seguir buscando! ¡La profesora Perea está aquí, con el doctor Carter!

La figura espigada de Luis Zárate apareció en la puerta sin darnos apenas tiempo para sopesar qué hacer. Por mi mente voló un exabrupto sonoro. Cómo no se me había ocurrido avisar al director, disfrazar mi ausencia con cualquier excusa.

Demasiado tarde para lamentos, nos levantamos, le saludamos y permanecimos inmóviles en uno de los flancos de la larga mesa. Él, entretanto, se adentró en el apartamento sin esperar a que Daniel le invitara a hacerlo. Paseó entonces detenidamente la mirada sobre el material y el equipo esparcido a nuestro alrededor. Legajos, planos, mapas. Nuestros ordenadores. El escáner. Los aparatos prehistóricos. Y la impresora. Mi impresora. La misma que él me cedió.

La situación se hizo tremendamente incómoda para los tres y yo volví a maldecirme por no haber pensado antes en que aquel momento tal vez podría llegar.

Tras la tirantez muda, él fue el primero en intervenir.

—Qué encuentro tan interesante —dijo irónico sin dirigirse inicialmente a ninguno de nosotros en concreto. Hasta que su mirada se posó en mí—. Te estamos buscando, Blanca, porque Fanny se ha empeñado en que podría haberte pasado algo. Dice que no apareciste el viernes por tu despacho y que tampoco lo has hecho hoy. Hemos llamado a tu apartamento varias veces sin suerte, tienes tu móvil fuera de servicio y Rebecca Cullen está en un curso en San Francisco, así que tampoco hemos podido dar con tu paradero a través de ella.

—Verás, Luis, yo…

—No es parte de mi cometido como director, desde luego, andar buscando por las calles a quien no acude a su puesto de trabajo —me interrumpió—, pero Fanny estaba bastante alarmada y, ante su insistencia, no he tenido más remedio que ayudarle a dar contigo.

—Mil perdones, de verdad. Debería haberte informado de que iba a ausentarme temporalmente —me excusé.

Fui sincera. Lamentaba no haberlo hecho, pero todo se había precipitado de una manera tan rápida y convulsa que ni siquiera se me había pasado por la cabeza poner al departamento al tanto de mis intenciones. Aunque quizá, pensé de pronto, mi olvido había sido tan solo un mecanismo de defensa para no tener que enmascarar una verdad que para Luis sería inasumible.

No le había visto, calculé entonces, desde el día en que él apareció por sorpresa en mi despacho. El día en cuya tarde se precipitó la visita amarga a casa de Darla Stern, el día cuya noche pasé acurrucada junto a Daniel en su sofá mientras él nos narraba a la oscuridad y a mí los momentos más tristes de su vida. El mismo día en el que el mismo Luis Zárate, dentro del feudo de su propio departamento, me ofreció su apoyo con un talante a años luz de distancia de lo meramente profesional.

Aquella complicidad, sin embargo, parecía haber saltado por los aires a la vista de las nuevas circunstancias. Y ante ello supe que, de momento, lo más prudente por mi parte era callar.

—Una ausencia muy productiva, por lo que puedo ver —continuó mientras seguía curioseando entre el material.

Levantó un mapa de la costa de California y lo examinó con fingido interés. A continuación hizo lo mismo con una carta con membrete de la biblioteca Huntington de San Marino. Finalmente puso su mano izquierda sobre la impresora y la palmeó un par de veces.

Daniel y yo, entretanto, optamos por mantener el silencio, a la espera de comprobar el rumbo que tomaba la visita. Fanny, por su parte, contemplaba impertérrita la escena ignorante de todo, irradiando satisfacción por haberme encontrado y sin vislumbrar ni por lo más remoto la espinosa magnitud de lo que ella misma había desencadenado.

—Por lo que aquí observo —prosiguió entonces Luis dirigiéndose a mí e ignorando a Daniel con distante altanería—, no han sido precisamente unos días de vacaciones los que te has tomado, ¿verdad, Blanca? Veo que has estado dedicada a trabajar duro y, además, sin apartarte de la línea de tu cometido.

—Así es —dije tan solo—. Y el profesor Carter me está ayudando.

—Algo, por otro lado, que no parece muy normal, al tratarse de una persona desvinculada de esta universidad. Y, además, tampoco alcanzo a entender qué hacen todos estos documentos propiedad de la institución en su domicilio particular. Por si no lo recuerdas, estos papeles están sin clasificar y no deberían salir de la universidad sin autorización.

¿Dónde estaba el Luis Zárate de la noche en Los Olivos? ¿Dónde el que preparaba cócteles en mi fiesta, el que me piropeaba sin pudor frente a un soberbio risotto de setas, el que puso sus dedos en mi cuello, intentó posar sus labios en los míos y me ofreció un afecto aparentemente sincero?

—Este material no pertenece a la universidad, es de mi propiedad —aclaró Daniel antes de que yo dijera nada. Agrio y contundente, para que no cupiera duda.

Acto seguido, sacando unos cuantos billetes del bolsillo, cambió de tono, lengua y destinatario.

—Fanny, cariño, ¿te importaría ir a por unas pizzas? Las que tú quieras, las que más te gusten. Gracias, bonita. Y tómate tu tiempo, no hay prisa.

Liberados de Fanny, intentamos resumirle cómo habían llegado aquellos documentos a nuestras manos. Obviamente, le contamos la verdad solo al setenta por ciento. Mencionamos el garaje de Darla Stern, pero no los cheques firmados para satisfacer su capricho; le hablamos de la lejana relación de Fontana con Daniel, pero no de los treinta años que este había decidido mantenerlo en el olvido. En cualquier caso, a pesar de nuestro esfuerzo por resultar creíbles, se resistió a aceptar nuestra versión.

—Muy meritorio todo, no me cabe duda. Pero la evidencia que yo aprecio es esta únicamente —dijo extendiendo ambas manos sobre nuestra mesa desbordada—. Que todo este material es parte de lo que el profesor Andrés Fontana dejó a su muerte en el departamento que yo ahora dirijo al igual que en el pasado lo hizo él, y que ahora mismo se encuentra en el domicilio particular de un individuo ajeno a la institución, a todas luces facilitado de manera ilícita por la investigadora formalmente asignada para su procesamiento.

—Luis, por favor… —interrumpí alzando incrédula la voz.

—Así que, sintiéndolo mucho, creo que mi obligación institucional es exigir que todo esto salga de aquí inmediatamente y, después, elaborar un informe explicitando este cúmulo de irregularidades. Un informe que tendré que remitir al decano, por supuesto.

Daniel y yo cruzamos una nueva mirada fugaz, pero ninguno dijo nada.

—Y, probablemente —prosiguió usando un tono de superioridad que nunca hasta entonces había empleado en mi presencia—, mi obligación será hacer llegar tal informe también a tu propia universidad, Blanca.

—No creo que les interese demasiado —dije con un punto de insolencia.

Ignoró mi comentario.

—Y en lo que a usted respecta, Carter, dé por sentado que veré también la manera de que mi informe se reciba en Santa Bárbara.

—Déjese de tonterías de una vez, Zárate, haga el favor. Y esfuércese por confiar en lo que le estamos contando.

—Seguro que a muchos de nuestros colegas —prosiguió como si no le hubiera oído— les resultará divertido saber que el eminente Daniel Carter utiliza para sus investigaciones unos métodos de trabajo digamos poco convencionales.

Noté que la paciencia de Daniel se estaba agotando.

—Me está usted empezando a tocar las pelotas con tanta amenaza, señor director.

Estuve a punto de soltar una carcajada. La situación era tensa, sí, pero también bastante ridícula. Dos académicos curtidos enzarzados en una disputa absurda como un par de gallos de pelea, incapaz ninguno de ceder un milímetro en la defensa de su territorio. Tal vez por deferencia hacia mí, tal vez por pura inercia, ambos hablaban en español. Mantenían, no obstante, el usted en el trato entre ellos, dejando las distancias bien delimitadas.

—Tómeselo como quiera —repuso Luis con desdén.

—¿Desde cuándo me la tiene guardada, Zárate? —le preguntó entonces Daniel rodeando la mesa para acercarse a él sin barreras materiales de por medio.

Sobre la habitación se extendió una lámina de silencio denso. Hasta que Luis la rajó.

—Yo no le tengo nada…

—Porque, ciertamente, todo esto no arranca a partir de la primera vez que nos reunimos en su despacho, ¿verdad?

Fruncí el ceño con sorpresa, me invadió de pronto la intriga.

—Aquel fue nuestro primer cara a cara y antes habíamos hablado por teléfono, ¿recuerda? Pero antes de ese antes, hubo algo más. ¿O son tan solo mis suposiciones?

—Nunca tuvimos el menor contacto.

Se mantenía erguido, tenso. Con los brazos cruzados sobre el pecho, sin bajar la mirada, a la defensiva.

—Cierto, directamente, nunca lo tuvimos. Pero de manera indirecta, sí. Mountview University, marzo de 1992. Hace casi ocho años. ¿Empieza a sonarle?

—Aquello fue…

—Aquello fue un informe negativo por mi parte que frenó su promoción. Tras valorar su currículum como evaluador externo, consideré que usted no era el mejor candidato para ese puesto. Mi error posterior fue olvidar su nombre y no recordarle después de tantos años y tantos informes similares, pero es evidente que usted me mantuvo fresco en la memoria.

Las conexiones del subsuelo, las tripas. Los conductos subterráneos por los que todo se podía llegar a saber.

—Eso no tiene nada que ver con lo que ahora nos ocupa —refutó Luis con aparente parsimonia. Por su postura noté, sin embargo, que su tensión iba en aumento.

—¿Seguro? Porque, según tengo entendido —añadió Daniel—, mi voto fue el que desequilibró la balanza. Y con él, usted perdió definitivamente el puesto al que aspiraba.

Hacía rato que Daniel había dejado de ser mi simple ayudante en el desentierro de la dudosa misión. Tras sus vaqueros desgastados y aquella camisa a cuadros con aspecto de haber pasado un millón de veces por la lavadora, el académico sólido del que el propio Luis Zárate me había hablado ocupó de nuevo su sitio.

—Lamento enormemente los efectos adversos de mi decisión —continuó implacable—, pero yo me limité a hacer mi trabajo con el rigor que de mí se esperaba, aquello fue juego limpio. Puro juego académico. Sin embargo, usted se lo tomó como algo personal. Y, unos años después, cuando me crucé casualmente en su camino, le puse en bandeja la revancha.

Touché. La insolencia no se había desdibujado del todo del rostro de Luis, aunque, sin duda, se había difuminado. Obviamente, no parecía esperar que Daniel sacara a la luz aquellos trapos sucios. Aunque tampoco estaba dispuesto a tirar la toalla. Ni muchísimo menos.

Seguían frente a frente, apenas los separaba medio metro. El celoso director, impecable en la formalidad de su atuendo oscuro. Daniel, viejo zorro, dispuesto a atizar donde más duele tras la informal indumentaria de un estudiante. Y, separada de ellos por una superficie llena de trastos y papeles, yo. Tres seres dispares con sus vidas bien horneadas en tres entornos distintos, unidos de manera casi accidental en una disputa sobrevenida.

—¿Qué tal si dejamos de desenterrar viejas historias que ya no tienen vuelta atrás y nos esforzamos en ser productivos? —intervine en un esfuerzo por relajar la creciente tensión. Como cuando pretendía hacer razonar a mis hijos en momentos de soberana cabezonería, pero entre dos egos más que maduros.

—Totalmente de acuerdo, Blanca —dijo Luis—. No he sido yo, de hecho, quien ha decidido rememorar circunstancias periféricas a lo que ahora nos ocupa. Lo único que hay que hacer ahora es solucionar esta…, digamos, irregularidad.

Daniel se dirigió a la zona de la cocina separada del salón por una pequeña barra. Abrió con brusquedad el frigorífico, sacó una cerveza y lo volvió a cerrar de un portazo. Ni se molestó en ofrecernos nada. Luis y yo proseguimos en nuestro sitio, el uno frente al otro, separados por la mesa y la barricada de materiales. Negociando la manera de salir de aquel atolladero que, en caso de retorcerse, podría resultar enormemente comprometido para todas las partes.

—En cualquier caso —añadió—, al margen de la propiedad legal de todos estos papeles, me gustaría saber con exactitud qué es lo que aquí se está tramando, porque no me cabe ninguna duda de que, sea lo que sea, va más allá de la mera catalogación de documentos. Y, en caso de no obtener una respuesta convincente, el siguiente paso será pedir explicaciones a la FACMAF.

Una bronca carcajada de Daniel zanjó nuestro diálogo. Separándose de la encimera contra la que estaba apoyado, emprendió lentamente el paso hacia la mesa con la botella de cerveza en la mano, desplegando de nuevo una severidad a mil años luz de su atuendo.

—No se moleste, Zárate —dijo abriendo los brazos en toda su extensión con gesto teatral—. Le presento a la FACMAF. Lo único que hay tras ella soy yo.

Cerré los ojos unos instantes y aspiré aire con fuerza, intentando averiguar adónde quería llegar con aquella temeraria confesión. La reacción fue inmediata. Cómo no.

—¡Eso es un ultraje, Carter! Una infracción de cualquier código ético, una absoluta…

—Déjale que se explique, Luis, por favor —le rogué.

Para mi sorpresa, accedió. Y Daniel habló, detallando todo lo que yo ya sabía. Todo lo que, días atrás, había provocado en mí una mezcla parecida de indignación y desconcierto.

—No hay más, Zárate, no hay más —añadió a modo de conclusión cuando terminó de desgranar su montaje—. Y a partir de aquí, usted verá lo que hace.

—Obviamente, lo primero va a ser poner en conocimiento de la universidad la ilegalidad de la supuesta FACMAF.

—Perfecto, pero le aconsejo que lo piense bien antes, porque semejante reacción se le puede volver en su contra. En caso de que usted actúe así, no dude de que yo encontraré la forma de hacer pública la deficiente gestión de su departamento al recibir fondos a través de una fundación fraudulenta sin cerciorarse de su proveniencia.

Habían vuelto a enzarzarse. Ajenos a todo y, particularmente, a mí.

—Eso no será más que una mancha ocasional en mi gestión, pero usted quedará ante los ojos de toda la comunidad universitaria como un infractor —anticipó Luis.

—Por favor, podéis…

Ni caso me hizo ninguno de los dos.

—Llegados a este extremo, no me importa que se sepa lo que he hecho —respondió Daniel desafiante—. Estoy incluso dispuesto a autoinculparme antes de que este trabajo quede sin terminar.

Hablaban prácticamente a gritos, mis ruegos para que pusieran un poco de razón a aquel enfrentamiento no parecían siquiera rozarles las orejas.

—Me temo que no lo voy a consentir de ninguna de las maneras.

—Por favor… —insistí.

—¿Y qué va a hacer? ¿Denunciarme? ¿Llamar a un notario para que certifique…?

La botella de cerveza tuvo la culpa. Por estar tan a mano. Y vacía. Daniel la había puesto encima de la mesa descuidadamente; de hecho, hasta dejó un rodal húmedo sobre un plano de la misión de San Rafael.

Solo el ruido de los cristales rotos los frenó. Erré en mi puntería, pero sirvió el efecto. Estrépito primero y silencio después. Para hacerme oír. Al fin.