Solución de un fenómeno por la filosofía y la astronomía modernas. Grandes avances de los laputanos en esta última. Método del rey para sofocar insurrecciones.

Pedí permiso a este príncipe para ver las curiosidades de la isla, cosa que él graciosamente se dignó concederme, y ordenó a mi profesor que me acompañase. Yo quería sobre todo saber a qué causa artificial o natural debía sus diversos movimientos, de lo que paso ahora a dar una explicación filosófica al lector.

La isla volante, o flotante, es totalmente circular, de un diámetro de 7.837 yardas, o unas cuatro millas y media, y por consiguiente abarca diez mil acres. Tiene trescientas yardas de grosor. Su parte inferior, o base, visible a los que la miran desde abajo, es una placa de diamante que se alza a una altura de doscientas yardas. Sobre ella se encuentran los diversos minerales en su orden habitual, y encima de todo hay un manto de rica tierra vegetal de diez o doce pies de espesor. El declive de la superficie de arriba, desde la circunferencia al centro, es la causa natural de que el rocío y la lluvia que cae sobre la isla discurran en arroyuelos hacia el centro, donde desaguan en cuatro anchas charcas, cada una de media milla de perímetro, y a unas doscientas yardas del centro. Durante el día el sol evapora continuamente el agua de estas charcas, lo que impide que se desborden. Además, como el monarca tiene poder para elevar la isla por encima de la región de las nubes y los vapores, puede impedir cuando quiera que caigan rocío o lluvia. Porque las nubes no pueden elevarse más de dos millas, como reconocen los naturalistas; al menos no se sabe que haya ocurrido nunca en ese país.

En el centro de la isla hay una sima de unas cincuenta yardas de diámetro, por la que descienden los astrónomos a un gran domo, llamado Flan dona Gagnole, o Cueva del Astrónomo, situado a la profundidad de cien yardas bajo la cara superior del diamante. En esta cueva hay veinte lámparas continuamente encendidas que, mediante la reflexión del diamante, arrojan una fuerte luz en todas direcciones. El lugar está provisto de numerosos sextantes, cuadrantes, telescopios, astrolabios y otros instrumentos astronómicos. Pero la curiosidad más grande, de la que depende el destino de la isla, es una magnetita de tamaño prodigioso, cuya forma se parece a una lanzadera. Tiene una longitud de seis yardas, y en la parte más gruesa más de tres yardas lo menos. Este imán está sostenido por un eje de diamante que lo atraviesa por el centro, sobre el cual gira, y conserva un equilibrio tal que la mano más débil la puede hacer girar. Está alojado en un cilindro hueco de diamante, de cuatro pies de alto, otros tantos de ancho, y doce yardas de diámetro, colocado horizontalmente, y sostenido por ocho pies de diamante, cada uno de seis yardas de alto. En el centro de su cara cóncava tiene un surco de doce pulgadas de profundidad, en el que van los extremos del eje, y gira por él llegado el momento.

Ninguna fuerza puede quitar la piedra de su sitio, porque el anillo y las patas forman un todo con el cuerpo de diamante que constituye la base de la isla.

Por medio de esta magnetita se hace que la isla baje o suba, y se desplace de un lugar a otro. Porque, respecto a la parte de la tierra sobre la que el monarca preside, la piedra está dotada, en uno de sus extremos, de una fuerza de atracción, y en el otro de otro, de repulsión. Colocando vertical la piedra imán, con el extremo de atracción hacia la tierra, la isla desciende; pero si se apunta hacia abajo el extremo repelente, la isla asciende rápidamente en línea recta. Cuando la posición de la piedra es oblicua, el movimiento de la isla es oblicuo también. Porque en esta magnetita las fuerzas siempre actúan en líneas paralelas a su dirección.

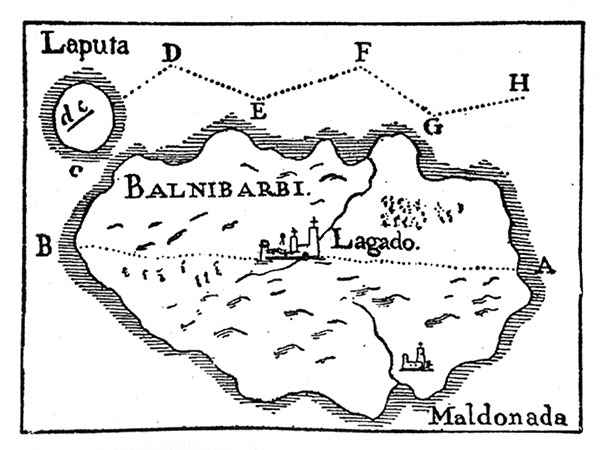

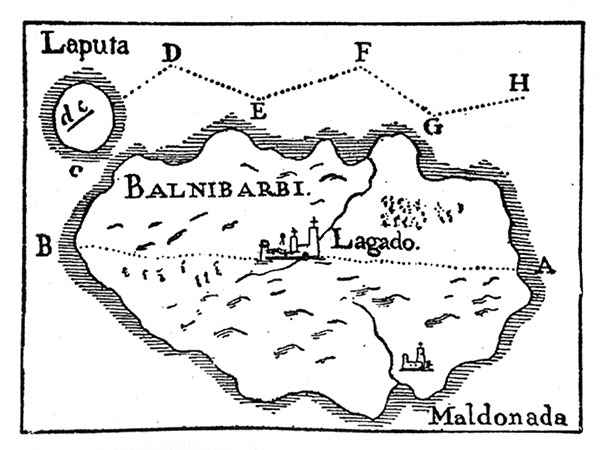

Con este desplazamiento oblicuo dirigen la isla a distintas regiones de los dominios del monarca. Para explicar la manera de este desplazamiento, supongamos que A B representan una línea que cruza los dominios de Balnibarbi, y que la línea c d representa la magnetita, de la que d, vamos a suponer, es el extremo repelente, y c el atrayente, y que la isla está sobre C; ahora supongamos que la piedra se coloca en posición c d, con su extremo repelente hacia abajo: la isla se elevará oblicuamente hacia D; una vez que ha llegado a D, giramos la piedra sobre su eje hasta que el extremo atrayente apunta a E, y la isla se desplazará oblicuamente hacia E; donde, si la piedra vuelve a girar sobre su eje, hasta colocarse en posición E F, con la punta repelente hacia abajo, la isla se elevará oblicuamente hacia F, desde donde, al dirigir el extremo atrayente hacia G, se la puede desplazar a G, y de G a H, haciendo girar la piedra hasta hacer que el extremo repelente apunte directamente hacia abajo. Y así, cambiando la posición de la piedra las veces necesarias, se hace subir y bajar la isla alternativamente en una trayectoria oblicua, y por estas subidas y bajadas alternas (la oblicuidad no es considerable) se desplaza de una región a otra de los dominios.

Pero hay que decir que esta isla no puede sobrepasar los límites de los dominios de abajo, ni elevarse por encima de las cuatro millas. Esto los astrónomos (que han escrito gruesos tratados sobre la piedra) lo atribuyen a la siguiente causa: que la virtud magnética no se extiende más allá de la distancia de cuatro millas y que el mineral que actúa sobre la piedra en las entrañas de la tierra y en el mar, hasta unas seis leguas fuera de la costa, no se halla extendido por todo el globo, sino que termina en los límites de los dominios del rey; y era fácil para un príncipe, con la gran ventaja de tan superior posición, someter a la obediencia a cualquier región que estuviese dentro de la zona de atracción del imán.

Cuando se coloca la piedra paralela al plano del horizonte, la isla se queda inmóvil; porque en ese caso sus extremos, al estar a igual distancia de la tierra, actúan con igual fuerza, el uno atrayendo hacia abajo, el otro empujando hacia arriba, y por consiguiente no se produce ningún movimiento.

Esta magnetita está bajo el cuidado de ciertos astrónomos que, de vez en cuando le dan la posición que el monarca les ordena. Pasan la mayor parte de sus vidas observando los cuerpos celestes, lo que hacen con ayuda de lentes muchísimo más potentes que las nuestras. Porque aunque sus telescopios más grandes no sobrepasan los tres pies, amplían infinitamente más que los nuestros de cien yardas, a la vez que muestran las estrellas con mucha más claridad. Esta ventaja les ha permitido extender los descubrimientos bastante más que nuestros astrónomos europeos; porque han elaborado un catálogo de diez mil estrellas fijas, mientras que los nuestros más completos sólo registran una tercera parte. Han descubierto asimismo dos estrellas menores, o «satélites», que orbitan alrededor de Marte, de los que el interior dista del centro del planeta primario exactamente tres diámetros suyos, y el exterior cinco; el primero describe su órbita en espacio de diez horas, y el segundo en veinticuatro y media; de manera que el cuadrado de sus tiempos periódicos es más o menos proporcional al cubo de su distancia al centro de Marte, lo que evidentemente demuestra que están gobernados por la misma ley de gravitación que influye en el resto de los cuerpos celestes.

Han descubierto noventa y tres cometas diferentes. Si es verdad eso (y ellos afirman con gran seguridad que lo es), sería muy de desear que hicieran públicas sus observaciones, por donde la teoría de los cometas, que en la actualidad es muy floja y defectuosa, podría llevarse a la perfección de otras áreas de la astronomía.

El rey sería el príncipe más absoluto del universo si consiguiese que se le uniera un cuerpo de ministros; pero estos tienen sus posesiones abajo en el continente, y considerando que el cargo de favorito es un puesto muy inseguro, nunca consentirán que se esclavice su país.

Si una ciudad se lanza a una rebelión o motín, promueve tumultos violentos o se niega a pagar el tributo habitual, el rey tiene dos formas de reducirla a la obediencia. El primero y más suave procedimiento es estacionar la isla sobre esa ciudad y las tierras de alrededor, con lo que las privará del beneficio del sol y de la lluvia, y consiguientemente afligirá a los habitantes con la escasez y las enfermedades. Y si el delito lo merece, descargará al mismo tiempo sobre ellos una lluvia de grandes piedras, contra la que no tendrán otro modo de protegerse que refugiándose en cuevas o sótanos, mientras se hunden y derrumban los tejados de sus casas. Pero si persisten en su obstinación, o se les ocurre sublevarse, pasa al último remedio, consistente en dejar caer la isla directamente sobre sus cabezas, lo que causa la destrucción total de casas y hombres. Sin embargo, este es un extremo al que rara vez se ve obligado el príncipe a recurrir, ni desde luego desea poner en práctica: tampoco sus ministros se atreven a aconsejarle una acción que, al hacerlos odiosos a los ojos del pueblo, acarrearía gran daño a sus propias posesiones, que tienen abajo porque la isla es propiedad del rey.

Pero aún hay una razón de más peso por la que los reyes de este país han sido siempre contrarios a aplicar tan terrible medida, si no es por la más absoluta necesidad: que sí el pueblo que quiere destruir tuviese peñascos, como suele ser el caso de las grandes ciudades, situación probablemente escogida desde el principio con idea de impedir tal catástrofe, o abundase en torres de campanario, o en columnas de piedra, una súbita caída podría poner en peligro el fondo o base de la isla, ya que aunque es, como he dicho, un solo diamante de doscientas yardas de grosor, podría agrietarse con tan fuerte golpe, o resquebrajarse al acercarse demasiado a los fuegos de las casas de abajo, como le ocurre a menudo a la base de hierro o de piedra de nuestras chimeneas. De todo lo cual está bien informada la gente, y sabe hasta dónde llevar su porfía tocante a su libertad y sus bienes. Y el rey, cuando se le desafía en exceso, ordena que la isla descienda con gran suavidad, como si simulase cariño hacia su pueblo; aunque en realidad es por temor a que se raje la base diamantina; en cuyo caso, es opinión de todos sus filósofos que la magnetita no podría sostenerla en alto, y la masa entera se vendría al suelo.

Unos tres años antes de mi llegada entre ellos, mientras el rey sobrevolaba sus dominios, ocurrió un accidente que casi puso punto final al destino de esa monarquía, al menos según se halla actualmente constituida. Lindalino, segunda ciudad el reino, fue la primera que su majestad visitó en su recorrido. Tres días después de abandonarla, los habitantes, que a menudo se quejaban de sufrir grandes opresiones, cerraron las puertas de la ciudad, detuvieron al gobernador, y con increíble rapidez y trabajo erigieron cuatro grandes torres, una en cada esquina de la ciudad (que es un cuadrado exacto) igual de altas que un peñasco puntiagudo que se alza justo en el centro de la ciudad. Encima de cada torre, y también del peñasco, colocaron una gran magnetita; y por si fallaba este plan, pusieron gran cantidad del combustible más inflamable, con el propósito de hacer estallar la base diamantina de la isla si el recurso de las magnetitas salía mal.

El rey no tuvo cabal noticia de que los lindalineses se habían sublevado hasta ocho meses después. Entonces mandó situar la isla encima de la ciudad. La gente se había puesto de acuerdo y había almacenado provisiones, y un gran río atravesaba el centro de la ciudad. El rey estuvo estacionado encima de ellos varios días para privarles del sol y de la lluvia. Mandó que se bajasen multitud de bramantes, pero nadie quiso mandarle peticiones; sino, en vez de eso, osadas exigencias, reparaciones de agravios, grandes exenciones, poder elegir a su gobernador, y otros excesos. A lo cual su majestad ordenó a los habitantes de la isla que arrojasen grandes piedras desde la galería más baja a la ciudad; pero los ciudadanos se habían preparado para este daño trasladándose con sus efectos a las cuatro torres y otros edificios fuertes, y a las cámaras subterráneas.

El rey, decidido ahora a someter a este pueblo orgulloso, ordenó hacer descender la isla suavemente hasta cuarenta yardas del coronamiento de las torres. Se hizo así; pero los funcionarios encargados de estas operaciones hallaron que el descenso se efectuaba más deprisa de lo habitual, y girando la magnetita lograron, no sin gran dificultad, mantenerla en una posición estable; pero notaron que la isla tendía a caer. Se envió inmediata información de esta asombrosa novedad y pidieron permiso a su majestad para elevar más la isla; accedió el rey, se convocó un consejo general, y se ordenó a los funcionarios de la magnetita que estuviesen presentes. Se concedió permiso a uno de los expertos más viejos para que intentase un experimento. Cogió una cuerda resistente de cien yardas, y tras elevar la isla más arriba de la fuerza de atracción que sentían, ató en el extremo del cordel un trozo de diamante que tenía mezcla de mineral del hierro, de la misma naturaleza que el de la base o superficie inferior de la isla, y desde la galería más baja fue soltándolo poco a poco hacia el coronamiento de una torre. No había bajado aún el diamante cuatro yardas, cuando el funcionario sintió que era atraído fuertemente hacia abajo, al extremo de que le resultaba muy difícil recobrarlo. Entonces arrojó varios trozos pequeños de diamante, y observó que todos eran atraídos violentamente por la cima de la torre. Hizo el mismo experimento en las otras tres, y en el peñasco, con el mismo efecto.

Este incidente desbarató por entero las medidas del rey, por lo que —para no alargarnos en más detalles— se vio forzado a conceder a la ciudad las condiciones que pedía.

Un importante ministro me aseguró que si la isla hubiera bajado tanto sobre la ciudad que no hubiese podido elevarse, los ciudadanos estaban decididos a fijarla para siempre, matar al rey y a todos sus funcionarios, y cambiar enteramente el gobierno.

Por una ley fundamental de este reino, ni al rey ni a ninguno de sus dos hijos mayores les está permitido abandonar la isla, ni a la reina hasta que haya pasado su edad de fecundidad.