—¡Ya es la hora! —dijo mi abuela—. ¡Ha llegado el gran momento! ¿Estás listo, cariño?

Eran exactamente las siete y media. Bruno estaba en el frutero, terminando su quinto plátano.

—Espere —dijo—. Sólo unos mordiscos más.

—¡No! —dijo mi abuela—. ¡Tenemos que irnos!

Le cogió y lo apretó en su mano. Estaba muy tensa y nerviosa. Yo nunca la había visto así antes.

—Ahora voy a poneros a los dos en mi bolso —dijo—, pero dejaré el broche abierto.

Metió a Bruno primero. Yo esperé, apretando el frasquito contra mi pecho.

—Ahora tú —me cogió y me dio un besito en la nariz—. Buena suerte, cielo. Ah, a propósito, te das cuenta de que tienes cola, ¿no?

—Tengo ¿qué? —dije.

—Cola. Una cola larga y rizada.

—La verdad es que no se me había ocurrido —dije—. ¡Caramba! ¡Pues es verdad! ¡Ahora la veo! ¡Y puedo moverla! Es bonita, ¿verdad?

—Lo he mencionado porque podría serte útil cuando estés trepando por la cocina —dijo mi abuela—. Puedes enroscarla en algo y balancearte y descender colgando de ella.

—Ojalá lo hubiera sabido antes —dije—. Hubiera practicado para saber usarla.

—Ya no hay tiempo —dijo mi abuela—. Tenemos que irnos.

Me metió en el bolso con Bruno y en seguida tomé mi sitio habitual en el bolsillito interior, para poder asomar la cabeza y ver lo que pasaba.

Mi abuela cogió su bastón, salió al pasillo y fue al ascensor. Apretó el botón, subió el ascensor y entró. No había nadie más.

—Escucha —dijo—. No podré hablarte apenas cuando estemos en el comedor. Si lo hago la gente pensará que estoy majareta y hablo sola.

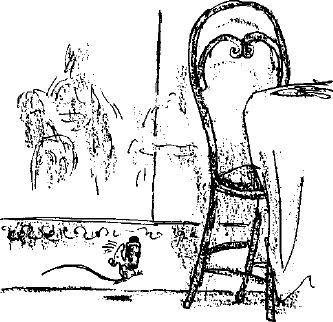

El ascensor llegó a la planta baja y se detuvo bruscamente. Mi abuela salió, cruzó el vestíbulo del hotel y entró en el comedor. Era una sala inmensa con adornos dorados en el techo y grandes espejos en las paredes. Los huéspedes fijos tenían mesas reservadas y la mayoría estaban ya sentados empezando a cenar. Los camareros bullían por el local, llevando platos y fuentes. Nuestra mesa era pequeña y estaba situada a la derecha, junto a la pared, hacia el centro. Mi abuela se dirigió a ella y se sentó.

Atisbando por encima del cierre del bolso, vi en el centro del comedor dos mesas largas que aún estaban vacías. En cada una de ellas había un cartelito sobre una especie de barrita de plata. El cartelito decía: RESERVADO PARA LOS MIEMBROS DE LA RSPCN.

Mi abuela miró hacia las mesas largas, pero no dijo nada. Desplegó su servilleta y la extendió sobre el bolso encima de su regazo. Su mano se deslizó por debajo de la servilleta y me cogió tiernamente. Tapado con la servilleta, me acercó a su cara y susurró:

—Voy a ponerte en el suelo debajo de la mesa. El mantel llega casi hasta el suelo, así que nadie te verá. ¿Tienes bien agarrado el frasco?

—Sí —murmuré—. Estoy listo, abuela.

Justo entonces, un camarero vestido de negro se acercó a nuestra mesa. Yo veía sus piernas por debajo de la servilleta y, tan pronto oí su voz, le reconocí. Se llamaba William.

—Buenas noches, señora —le dijo a mi abuela—. ¿Dónde está el caballerito esta noche?

—No se encontraba muy bien —dijo ella—. Se ha quedado en su cuarto.

—Lo siento —dijo William—. Hoy tenemos puré de guisantes de primero y, de segundo, puede elegir entre filete de lenguado a la plancha o cordero asado.

—Para mí, puré de guisantes y cordero asado —dijo mi abuela—. Pero sin prisas, William. Esta noche no tengo prisa. Tráigame una copa de jerez seco antes de la cena.

—Desde luego, señora —dijo William, y se alejó.

Mi abuela fingió que se le había caído algo y, al agacharse, me dejó en el suelo bajo la mesa.

—¡Ve, cariño, ve! —murmuró, y luego se enderezó.

Ahora estaba solo. Estaba de pie, agarrando el frasco. Sabía exactamente dónde estaba la puerta de la cocina. Tenía que recorrer como la mitad del comedor para llegar a ella. Allá va, pensé, y me lancé como un rayo hacia la pared. No tenía intención de cruzar el suelo del comedor. Era demasiado arriesgado. Mi plan era ir pegado al rodapié hasta la puerta de la cocina.

Corrí. Oh, cómo corrí. Creo que nadie me vio. Estaban todos demasiado ocupados en comer. Pero, para llegar a la puerta que conducía a la cocina, tenía que cruzar la puerta principal del comedor. Estaba a punto de hacerlo cuando entró una riada de mujeres. Me apreté contra la pared sujetando mi frasco. Al principio, sólo vi los zapatos y los tobillos de las mujeres que pasaban por la puerta en tropel, pero cuando levanté un poco la mirada, supe en seguida quiénes eran. ¡Eran las brujas, que entraban a cenar!

Esperé hasta que pasaron todas junto a mí, y luego me precipité hacia la puerta de la cocina. Un camarero la abrió para entrar. Me colé tras él y me escondí detrás de un gran cubo de basura. Me quedé allí varios minutos, escuchando todas las conversaciones y el jaleo. ¡Madre mía, qué barullo había en esa cocina! ¡Qué ruido! ¡Y el vapor! ¡Y el estrépito de los cacharros! ¡Y todos los cocineros gritando! ¡Y todos los camareros entrando y saliendo apresuradamente y gritando los pedidos a los cocineros!

—¡Cuatro purés y dos corderos y dos lenguados para la mesa veintiocho! ¡Tres tartas de manzana y dos helados de fresa para la número diecisiete!

Y así todo el rato.

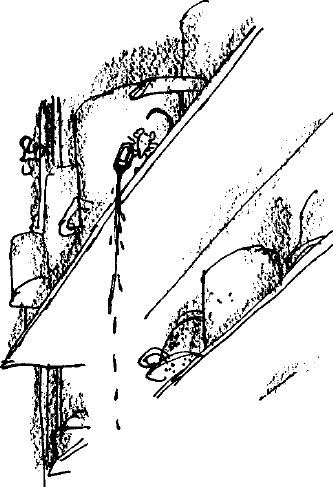

Encima de mí, no muy alta, había un asa que sobresalía del cubo de basura. Sin soltar el frasco, di un salto, una voltereta en el aire, y me agarré al asa con el extremo del rabo. Allí estaba, balanceándome cabeza abajo. Era estupendo. Me encantó. Así es, me dije, como debe de sentirse un trapecista cuando vuela por el aire, allá en lo alto, bajo la lona del circo.

La única diferencia es que su trapecio solamente se balancea hacia detrás y hacia delante. Mi trapecio (mi rabo) me balanceaba en cualquier dirección que yo deseara. Quizá iba a convertirme en un ratón de circo, después de todo.

En ese momento, entró un camarero con un plato en la mano y dijo:

—¡La vieja de la mesa catorce dice que esta carne está demasiado dura! ¡Quiere otra ración!

—¡Dame su plato! —dijo uno de los cocineros.

Me dejé caer al suelo y miré por un lado del cubo de basura. Vi al cocinero retirar la carne del plato y poner otro trozo. Luego dijo:

—¡Venga, chicos, ponedle un poco de salsa!

Fue pasando el plato a todos los que había en la cocina y ¿sabéis lo que hicieron? ¡Todos los cocineros y los pinches escupieron en el plato de la vieja señora!

—¡Seguro que ahora le gusta! —dijo el cocinero, entregándole el plato al camarero.

En seguida entró otro camarero y gritó:

—¡Todas las del grupo RSPCN quieren el puré!

Entonces me puse alerta y escuché atentamente. Era todo oídos. Avancé un poco por un lado del cubo de basura para poder ver todo lo que pasaba en la cocina. Un hombre con un gorro blanco alto, que debía de ser el cocinero jefe, dijo:

—¡Poned el puré del grupo grande en la sopera de plata grande!

Vi al cocinero jefe poner un enorme recipiente de plata sobre un banco de madera que corría todo a lo largo de la pared opuesta de la cocina. En esa sopera de plata es donde van a poner el puré, me dije, así que ahí es donde tiene que ir también el mejunje de mi frasquito.

Me fijé en que cerca del techo, encima del banco de madera, había un estante largo abarrotado de cacerolas y sartenes. Si consigo subirme a ese estante, pensé, está hecho. Estaré directamente sobre la sopera de plata.

Pero primero tengo que llegar al otro lado de la cocina y subirme al estante intermedio. ¡Se me ocurrió una gran idea! Una vez más, salté y enganché con la cola el asa del cubo de basura.

Entonces, colgando cabeza abajo, empecé a balancearme. Cada vez más alto. Me acordaba del trapecista que había visto en el circo en las vacaciones de Semana Santa, y del modo en que hacía balancearse el trapecio más y más alto para luego lanzarse por los aires. Así que, justo en el momento oportuno, en el punto más elevado de mi balanceo, me solté del asa y salí disparado a través de la cocina, ¡e hice un aterrizaje perfecto en el estante intermedio!

¡Qué maravillas puede hacer un ratón! ¡Y eso que sólo soy un principiante!, pensé.

Nadie me había visto. Estaban todos demasiado atareados con sus cacharros. Desde el estante intermedio logré trepar por una pequeña cañería que había en el rincón, y en un periquete estaba encima del estante superior, justo debajo del techo, entre las cacerolas y las sartenes. Sabía que allí arriba nadie podría verme. Era una posición sensacional. Empecé a avanzar a lo largo del estante hasta que estuve directamente sobre la gran sopera de plata vacía donde iban a servir la sopa. Dejé el frasco en el estante. Desenrosqué el tapón, empujé el frasco hasta el borde y rápidamente volqué su contenido directamente en la sopera.

Un momento después, uno de los cocineros vino con una olla inmensa llena de humeante puré verde y lo echó todo en la sopera de plata. Puso la tapa encima y gritó:

—¡El puré del grupo grande ya está listo!

Entonces se acercó un camarero y se llevó la sopera.

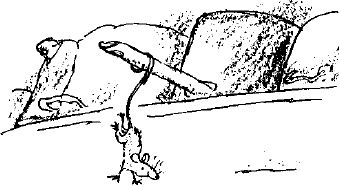

¡Lo había logrado! Aunque nunca volviese a ver a mi abuela, ¡las brujas se tomarían su Ratonizador! Dejé el frasco vacío detrás de una olla grande y empecé a retroceder por el estante superior. Sin el frasco, me resultaba mucho más fácil moverme. Empecé a utilizar la cola cada vez más. Me columpié del asa de una cacerola al asa de otra todo el recorrido, mientras allá abajo, los cocineros y los camareros se ajetreaban de un lado para otro, y las ollas humeaban y las sartenes salpicaban y las cazuelas hervían y yo pensaba, ¡Esto es vida! ¡Qué divertido es ser un ratón y tener una emocionante misión! Seguí columpiándome divinamente de un mango a otro, y me estaba divirtiendo tanto, que me olvidé por completo de que cualquiera que mirara hacia arriba por casualidad podía verme perfectamente. Lo que sucedió entonces fue tan rápido que no tuve tiempo de ponerme a salvo.

Oí una voz de hombre que chillaba.

—¡Un ratón! ¡Mirad ese asqueroso ratón!

Vislumbré debajo de mí una figura vestida de blanco con un gorro alto y luego, un relámpago de acero, cuando un cuchillo de cocina cortó el aire y sentí un trallazo de dolor en el extremo del rabo y, de pronto, estaba cayendo de cabeza al suelo.

Incluso mientras caía, supe lo que acababa de ocurrir. Comprendí que me habían cercenado la punta de la cola y que estaba a punto de estrellarme contra el suelo, y que todo el mundo en la cocina me perseguiría.

—¡Un ratón! —chillaban—. ¡Un ratón! ¡Cógelo, rápido!

Di contra el suelo, salté y eché a correr para salvar mi vida. Por todas partes había grandes botas negras pisoteando, y yo regateaba y corría y corría, torciendo, girando, sorteando obstáculos por todo el suelo de la cocina.

—¡Cogedle! —gritaban—. ¡Matadle! ¡Aplastadle!

Todo el suelo parecía estar ocupado por botas negras que intentaban pisotearme y yo las evitaba, las rodeaba, daba vueltas y luego, en pura desesperación, sin saber bien lo que hacía, buscando un sitio donde esconderme, ¡me metí por la pernera del pantalón de un cocinero y me aferré a su calcetín!

—¡Ah! —gritó el cocinero—. ¡Se ha metido por mi pantalón! ¡Estaros quietos! ¡Esta vez le atraparé!

El hombre se daba palmadas en la pierna y ahora sí que me iba a aplastar si yo no huía rápidamente. Sólo podía ir en una dirección: hacia arriba. Clavé mis garras en la peluda pierna y trepé por ella, cada vez más arriba, subiendo por la pantorrilla y la rodilla hasta el muslo.

—¡Caramba! ¡Qué barbaridad! —chillaba el hombre—. ¡Me está subiendo por toda la pierna!

Oí risotadas de todos los demás cocineros, pero os aseguro que yo no tenía ganas de reír. Yo corría para salvarme. Las manos del hombre seguían dando fuertes palmadas muy cerca de mí y él no paraba de saltar, como si estuviese pisando ascuas, y yo continuaba trepando y esquivando, y pronto llegué a todo lo alto de la pernera del pantalón y ya no pude seguir.

—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! —chillaba el hombre—. ¡Lo tengo en los calzoncillos! ¡Está correteando por dentro de mis calzoncillos! ¡Sacadlo! ¡Que alguien me ayude a sacarlo!

—¡Quítate los pantalones, idiota! ¡Bájate los pantalones y le cogeremos! —gritó alguien.

Yo estaba ahora en el centro de los pantalones del hombre, en el punto donde se unen las dos perneras y empieza la cremallera. Aquello estaba oscuro y muy caliente. Comprendí que tenía que encontrar una salida. Seguí adelante y encontré la otra pernera. Bajé por ella a la velocidad del rayo y salí por abajo y volví a pisar el suelo. Oí que el estúpido cocinero gritaba todavía.

—¡Está en mis pantalones! ¡Sacadlo! ¡Por favor, que alguien me ayude a cogerlo antes de que me muerda!

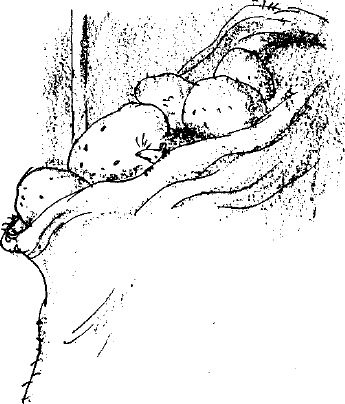

Tuve una fugaz visión de todo el personal de la cocina rodeándole y partiéndose de risa, y nadie vio al ratoncito pardo que cruzaba velozmente la cocina y se sumergía en un saco de patatas.

Me abrí paso entre las sucias patatas y contuve la respiración.

El cocinero debía de haber empezado a quitarse los pantalones, porque ahora estaban gritando:

—¡No está ahí! ¡No hay ningún ratón ahí, imbécil!

—¡Lo había! ¡Juro que lo había! —gritaba el hombre—. ¡Nunca habéis tenido un ratón en los pantalones! ¡No sabéis lo que es!

El hecho de que un ser tan chiquitito como yo hubiese causado tal conmoción entre una pandilla de hombres mayores me daba una sensación de alegría. Sonreí, a pesar del dolor que tenía en el rabo. Me quedé donde estaba hasta que me aseguré de que ya se habían olvidado de mí. Luego me arrastré entre las patatas y, cautelosamente, asomé la cabecita por el borde del saco. En la cocina había otra vez un gran ajetreo de cocineros y camareros yendo y viniendo. Vi al camarero que había entrado antes con la queja sobre la carne dura volver a entrar.

—¡Eh, chicos! —gritó—. Le pregunté a la vieja si el nuevo trozo de carne era mejor y me dijo que estaba riquísimo. ¡Dijo que estaba realmente sabroso!

Yo tenía que salir de aquella cocina y volver con mi abuela. Sólo había una manera de hacerlo. Tenía que cruzar el suelo como una flecha y pasar por la puerta detrás de algún camarero. Me quedé quieto, esperando mi oportunidad. La cola me dolía terriblemente. La doblé hacia delante para mirármela. Le faltaban unos cinco centímetros y sangraba mucho. Había un camarero cargando un montón de platos llenos de helado de fresa. Llevaba uno en cada mano y dos más en equilibrio sobre cada brazo. Se dirigió a la puerta. La abrió empujando con un hombro. Salté del saco de patatas, crucé la cocina y entré en el comedor como una exhalación y no paré de correr hasta que estuve debajo de la mesa de mi abuela.

Era maravilloso volver a ver los pies de mi abuela con sus anticuados zapatos negros con trabillas y botones. Trepé por una de sus piernas y aterricé en su regazo.

—¡Hola, abuela! —murmuré—. ¡Ya estoy aquí! ¡Lo conseguí! ¡Lo eché todo en su puré!

Su mano bajó y me acarició.

—¡Bien hecho, cariño! —murmuró ella—. ¡Magnífico! ¡En este momento se están tomando ese puré!

De pronto, retiró la mano.

—¡Estás sangrando! —susurró—. ¿Qué te ha pasado, cielo?

—Uno de los cocineros me cortó la cola con un cuchillo de cocina —dije bajito—. Duele como un demonio.

—Déjame verla —dijo ella. Inclinó la cabeza y me examinó la cola—. Pobrecito mío. Voy a vendártela con mi pañuelo. Así dejará de sangrar.

Sacó de su bolso un pañuelito bordeado de encaje y se las arregló para envolverme la cola con él.

—Ahora te pondrás bien —dijo—. Intenta olvidarte del dolor. ¿De verdad lograste echar todo el frasco en su puré?

—Hasta la última gota —contesté—. ¿Crees que podrías ponerme en algún sitio donde pueda verlas?

—Sí —contestó—. Mi bolso está en tu silla vacía, a mi lado. Te meteré allí y puedes asomarte un poquito, siempre que tengas mucho cuidado de que no te vean. Bruno también está allí, pero no le hagas caso. Le he dado un panecillo y eso le mantendrá ocupado durante un rato.

Su mano se cerró sobre mí, me alzó de su regazo y me trasladó al bolso.

—Hola, Bruno —dije.

—Este panecillo está muy bueno —dijo, sin cesar de comer, en el fondo del bolso—. Pero me gustaría que tuviera mantequilla.

Miré por encima del cierre del bolso. Veía perfectamente a las brujas, sentadas en las dos mesas largas en el centro de la sala. Ya habían terminado el puré y los camareros estaban recogiendo los platos. Mi abuela había encendido uno de sus asquerosos puros y estaba echando humo por todos lados. A nuestro alrededor, los veraneantes que se hospedaban en este elegante hotel charlaban y devoraban sus cenas. La mitad de ellos eran ancianos con bastón, pero también había muchas familias formadas por un marido, una esposa y varios niños. Todos eran gente de dinero. Había que serlo para poder hospedarse en el Hotel Magnífico.

—¡Esa es ella, abuela! —murmuré—. ¡Esa es La Gran Bruja!

—¡Lo sé! —contestó mi abuela en un murmullo—. ¡Es la menudita de negro que está a la cabecera de la mesa más próxima!

—¡Ella podría matarte! —susurré—. ¡Podría matar a cualquiera en este comedor con sus chispas candentes!

—¡Cuidado! —dijo mi abuela en voz baja—. ¡Viene el camarero!

Desaparecí dentro del bolso y desde allí oí a William decir:

—Su cordero, señora. ¿Qué verdura prefiere? ¿Guisantes o zanahorias?

—Zanahorias, por favor —dijo mi abuela.

Oí los ruidos de servir las zanahorias. Luego hubo una pausa. Después la voz de mi abuela murmuró:

—Está bien. Ya se ha ido.

Saqué la cabeza otra vez.

—¿Seguro que nadie verá asomar mi cabeza?

—No —dijo mi abuela—. Supongo que no. Mi problema es que tengo que hablarte sin mover los labios.

—Lo haces divinamente —dije.

—He contado las brujas —dijo ella—. No hay tantas como tú pensabas. Era sólo un cálculo cuando dijiste doscientas, ¿no?

—A mí me parecieron doscientas —dije.

—Yo también me equivoqué —dijo—. Pensé que había muchas más brujas en Inglaterra.

—¿Cuántas hay? —pregunté.

—Ochenta y cuatro —contestó.

—Había ochenta y cinco —dije—, pero a una la frieron.

En ese momento vi al señor Jenkins, el padre de Bruno, dirigiéndose a nuestra mesa.

—Cuidado, abuela —dije—. ¡Aquí viene el padre de Bruno!