1

South Paris es una pequeña y miserable población dedicada a la industria textil, situada a unos veinticinco kilómetros al nordeste de Castle Rock. No es el único pueblo remoto de Maine que lleva el nombre de una ciudad o país de Europa; hay un Madrid, una Sweden (es decir, Suecia), un Etna, un Calais (pronunciado de forma que rima con Dallas), un Cambridge y un Frankfurt. Quizá alguien sepa cómo o por qué tantos lugares apartados han terminado adoptando tan exótica diversidad de nombres, pero yo lo ignoro.

Lo que sí sé es que, hace unos veinte años, un excelente cocinero francés abandonó Nueva York y abrió su propio restaurante en la región de los lagos de Maine, y que decidió que no podía existir lugar mejor para tal negocio que un pueblo llamado South Paris. Ni siquiera el hedor de las curtidurías consiguió disuadirlo. El resultado fue un establecimiento llamado Maurice. Aún sigue abierto hoy día, en la carretera 117, cerca de la vía férrea y frente por frente con el McDonald’s.

Y fue a Maurice donde Danforth «Buster» Keeton llevó a comer a su esposa el domingo 13 de octubre. Myrtle había pasado buena parte de la mañana de aquel domingo en un estado de aturdimiento extasiado. Durante los últimos meses —casi un año, en realidad—, la vida con Danforth había sido sumamente desagradable. Su marido no le había prestado la menor atención… salvo para gritarle y, como consecuencia de ello, el amor propio de Myrtle, que nunca había sido muy acusado, había sufrido una nueva y profunda merma. La mujer sabía mejor que nadie que no era preciso administrar los malos tratos con los puños para que resultaran efectivos; la capacidad para zaherir con palabras era igual en las mujeres que entre los hombres, y Danforth Keeton sabía muy bien cómo emplearla; la pobre Myrtle había recibido mil heridas invisibles de su afilada lengua durante el último año.

La mujer no sabía nada de las apuestas y seguía convencida de que su marido acudía a las carreras, sobre todo, a mirar. Tampoco sospechaba el desfalco. Estaba al corriente de que varios miembros de la familia de Danforth habían dado muestras de un comportamiento inestable, pero no se le había pasado por la cabeza relacionar tal conducta con la de su Danforth. Este no bebía en exceso, no se olvidaba de ponerse la ropa antes de salir de casa cada mañana ni hablaba con gente invisible, de modo que Myrtle había supuesto que no le sucedía nada. En otras palabras, había dado por sentado que era a ella a quien le sucedía algo y que, en algún momento, aquel «algo» había hecho que Danforth, simplemente, dejara de quererla.

Había pasado los últimos seis meses intentando afrontar la lúgubre perspectiva de los treinta o cuarenta años sin amor que la esperaban como pareja de Danforth, de aquel hombre cuyo comportamiento con ella había pasado, sucesivamente, de la irritación colérica al más frío sarcasmo y a una absoluta despreocupación. Myrtle se había convertido en un mueble más, por lo que a Danforth concernía…, salvo, naturalmente, que se interpusiera en su camino. Cuando tal cosa sucedía —si la cena no estaba a punto cuando él la pedía, si el suelo del despacho le parecía sucio, incluso si las secciones del periódico no venían en el orden habitual cuando se sentaba a la mesa a desayunar—, la llamaba estúpida. Le decía que si se le caía el culo no sabría encontrarlo. Le decía que si el cerebro fuera pólvora negra, ella sería incapaz de volarse la nariz sin un detonante. Al principio, Myrtle había intentado resistirse a aquellas diatribas, pero él desarticulaba sus defensas como si fueran los muros de cartón de un castillo infantil. Y si respondía con muestras de enfado, él la apabullaba con explosiones de rabia ciega que la dejaban aterrorizada. Así pues, había abandonado la cólera y, en su lugar, se había sumido en el abismo del aturdimiento. En los últimos tiempos, se limitaba a sonreír con aire desvalido ante las explosiones de cólera de su esposo, a prometer que se esforzaría más y a refugiarse corriendo en su habitación, donde yacía en la cama y lloraba y se preguntaba qué iba a ser de ella y deseaba —ojalá, ojalá, ojalá— tener una amiga con la que poder hablar.

En lugar de con esa amiga, hablaba con sus muñecas. Había empezado a coleccionarlas durante los primeros años de matrimonio y siempre las había guardado en cajas en el desván. Sin embargo, durante el último año, las había bajado al cuarto de costura y a veces, después de haber llorado, acudía en secreto al cuartito para jugar con ellas. Las muñecas nunca gritaban, nunca la trataban con indiferencia, nunca le preguntaban cómo podía ser tan estúpida, si era así de nacimiento o si había tomado lecciones.

La tarde anterior, en la tienda nueva, Myrtle había encontrado la más maravillosa de toda la colección.

Y a continuación todo había cambiado.

Aquella mañana, para ser más exacta.

Deslizó la mano bajo la mesa y se pellizcó (no por primera vez) para asegurarse de que no estaba soñando. Pero después del pellizco seguía allí, en Maurice, bañada por un radiante sol de octubre que entraba por la ventana. Y Danforth también seguía allí, al otro lado de la mesa, comiendo con buen apetito y con una sonrisa en el rostro que a Myrtle le resultó casi desconocida, porque no le había visto ninguna en muchísimo tiempo.

No sabía a qué se debía aquel cambio y tuvo miedo de preguntarlo. Sabía que Danforth había acudido al hipódromo de Lewiston la tarde anterior, como hacía casi todas las tardes (probablemente, porque la gente que conocía allí era más interesante que la que veía cada día en Castle Rock: que su esposa, por ejemplo), y al despertar aquella mañana, Myrtle había pensado que encontraría la otra mitad de la cama vacía (o incluso sin deshacer, lo cual significaría que Danforth había pasado el resto de la noche dormitando en el sillón del despacho) y que lo oiría en el piso de abajo, murmurando para sí con su habitual malhumor.

Sin embargo, cosa extraña, encontró a su marido en la cama, luciendo el pijama de rayas rojas que le había regalado por Navidad. Era la primera vez que le veía ponérselo; la primera vez que lo sacaba de la caja, que ella supiera. Estaba despierto y se volvió de costado para mirarla, con una sonrisa en los labios. Al principio, la sonrisa atemorizó a Myrtle, quien pensó que tal vez significaba que Dan se disponía a matarla.

Entonces él le acarició un pecho y le guiñó el ojo.

—¿Te apetece, Myrt? ¿O aún es demasiado temprano para tu gusto?

Así pues, habían hecho el amor, por primera vez en más de cinco meses habían hecho el amor, y Dan había estado absolutamente magnífico, y ahora allí estaban, comiendo en Maurice a primera hora de una tarde de domingo como una pareja de jóvenes amantes. Myrtle no sabía qué podía haber producido aquel maravilloso cambio en su marido, y tampoco le importaba. Solo deseaba disfrutarlo y esperar que durara.

—¿Está todo a tu gusto, Myrt? —preguntó Keeton, levantando la vista del plato y restregándose enérgicamente los labios con la servilleta.

La mujer alargó la mano por encima de la mesa con gesto tímido y le acarició los dedos.

—Está todo estupendo. Todo es sencillamente… sencillamente maravilloso.

Myrtle tuvo que retirar enseguida la mano para enjugarse unas lágrimas con la servilleta.

2

Keeton continuó masticando el «bef borñin», o como quiera que lo llamaran los gabachos, con buen apetito. La razón de su alegría era muy sencilla. Todos los caballos que había escogido la tarde anterior con la ayuda de Boleto Ganador le habían reportado buenas ganancias en las carreras. Incluso Malabar, que se había pagado treinta a uno en la décima. Había vuelto a Castle Rock flotando, más que conduciendo por el asfalto, con dieciocho mil dólares en los bolsillos del gabán. Probablemente, su corredor de apuestas aún estaba preguntándose dónde había ido a parar el dinero. Keeton lo sabía muy bien; estaba guardado a buen recaudo en el fondo del armario de su despacho. En un sobre. Y el sobre estaba en la caja de Boleto Ganador, junto con el precioso juego.

Había dormido bien por primera vez en meses y, al despertar, había tenido una vaga noción de qué hacer con la auditoría. Una vaga noción no era gran cosa, por supuesto, pero era mejor que la confusa oscuridad que había invadido su mente desde que recibiera aquella maldita carta. Lo único que había necesitado para sacar su cerebro de aquella atonía era, al parecer, una noche afortunada en las carreras.

Una cosa estaba clara, de todos modos: no podría reponer todo el dinero antes de que cayera el hacha. El hipódromo de Lewiston era el único donde se celebraba sesión todas las tardes durante la temporada de otoño y, por otra parte, las apuestas no eran muy cuantiosas. Podía recorrer las ferias del condado y ganar unos cuantos miles en las carreras que se organizaban en cada localidad, pero eso tampoco bastaría. Y tampoco podía arriesgarse a muchas noches como aquella última, ni siquiera en Lewiston. Su corredor de apuestas empezaría a tomar precauciones y, muy pronto, no querría saber nada de él.

Sin embargo, Keeton calculaba que podría hacer una reposición parcial de fondos y minimizar, al mismo tiempo, la gravedad del desfalco. Y también podía urdir una historia. Un proyecto de desarrollo de éxito seguro que había fracasado. Un error terrible… pero del cual había asumido toda la responsabilidad y que ahora intentaba corregir. Podía añadir allí que un hombre realmente poco escrupuloso, colocado ante una situación semejante, habría utilizado el período de gracia para sacar aún más dinero del erario municipal —todo el que hubiese podido— y luego habría huido a algún lugar (un lugar soleado con muchas palmeras y muchas playas blancas y muchísimas chicas con biquinis minúsculos) donde la extradición fuera difícil o rotundamente imposible.

Podía hacerse el mártir e invitar, como Cristo, a que quien estuviera libre de pecado tirase la primera piedra. Eso debería hacerles pensar. Si entre ellos había uno solo que no hubiera metido los dedos en el pastel de los fondos públicos de vez en cuando, Keeton se comería los calzoncillos del tipo. Sin sal.

Tendrían que darle tiempo. Ahora que era capaz de dejar a un lado la histeria y reflexionar sobre su situación con cierta claridad, estaba casi seguro de que se lo concederían. Al fin y al cabo, ellos también eran políticos. Comprenderían que, una vez hubiera acabado con Dan Keeton, la prensa echaría una buena dosis de brea y plumas encima de ellos, los supuestos guardianes de la gestión pública. Comprenderían las preguntas que surgirían como consecuencia de una investigación pública o incluso (Dios no lo quisiera) de un juicio por malversación. Preguntas como cuánto tiempo —en años fiscales, caballeros, si me hacen el favor— se habían prolongado las actividades fraudulentas del señor Keeton. Preguntas como a qué se debía que la oficina de impuestos del estado no se hubiera olido el pastel hacía tiempo. Preguntas que a cualquier hombre ambicioso resultarían sumamente embarazosas.

Sí. Keeton empezaba a creer que podría salir bien parado. No tenía garantía alguna, pero parecía posible.

Y todo gracias al señor Leland Gaunt.

¡Cielos, amaba a aquel hombre!

—¿Danforth? —preguntó Myrtle cohibida.

—¿Mmm? —contestó alzando la vista.

—Es el mejor día que he tenido en años. Solo quería que lo supieras. Quería decirte lo feliz que me siento de disfrutar de un día tan maravilloso. Contigo.

—¡Oh! —exclamó Keeton. Acababa de sucederle una cosa rarísima. Por un momento, había sido incapaz de recordar el nombre de la mujer que estaba sentada frente a él—. Bueno, Myrt, para mí también ha sido maravilloso.

—¿Piensas ir a las carreras esta tarde?

—No. Creo que hoy me quedaré en casa.

—Estupendo. —Myrtle suspiró. De hecho, le parecía tan estupendo que, de nuevo, tuvo que enjugarse las lágrimas con la servilleta.

Danforth le dirigió una sonrisa; no fue aquella sonrisa dulce de antaño, la que le había robado el corazón en sus primeras citas, pero se le pareció mucho.

—Oye, Myrt, ¿te apetece tomar postre?

Ella soltó una risilla y sacudió la servilleta en dirección a él.

—¡Vamos, calla!

3

La casa de los Keeton era un rancho de dos plantas en Castle View. Para Nettie Cobb fue una larga ascensión a pie, y cuando al fin llegó arriba, tenía las piernas cansadas y bastante frío. Solo se había cruzado con tres o cuatro peatones y ninguno de ellos la había mirado; todos iban bien arropados bajo los cuellos de los abrigos, pues un viento penetrante había empezado a soplar con fuerza. Un suplemento dominical del Telegram rodó por la calle y se elevó luego hacia el cielo intensamente azul como una extraña ave, al tiempo que Nettie penetraba en el camino particular de la casa de los Keeton. El señor Gaunt le había dicho que Buster y Myrtle no estarían en casa, y el señor Gaunt sabía más que nadie. Encontró la puerta del garaje levantada y comprobó que el espectacular Cadillac que conducía Buster no estaba allí.

Avanzó por el camino de la casa, se detuvo ante la puerta principal y sacó el bloc de avisos y la cinta adhesiva del bolsillo izquierdo del abrigo. Ardía en deseos de estar en su casa, viendo la superpelícula del domingo por la tele con Raider a sus pies. No tardaría en poder hacerlo; en cuanto terminara aquel encargo. Tal vez ni siquiera tuviese que preocuparse por la calceta. Tal vez se limitara a quedarse sentada sin más, con la pantalla de cristal emplomado en el regazo. Arrancó el primer volante rosa y lo pegó con la cinta adhesiva sobre el rótulo del timbre de la puerta, el que llevaba grabado en relieve LOS KEETON y VENDEDORES NO, POR FAVOR. Guardó de nuevo la cinta y el bloc en el bolsillo izquierdo; del otro sacó la llave que había mostrado al señor Gaunt y la introdujo en la cerradura. Antes de hacerla girar, examinó brevemente el volante rosa que acababa de pegar junto al timbre.

Pese al frío y al cansancio, no pudo por menos que reírse un poco. Realmente, era una broma estupenda, sobre todo teniendo en cuenta la manera de conducir de Buster. Era un milagro que aún no hubiera matado a nadie. En cualquier caso, pensó, no le gustaría ser la persona que había firmado todas aquellas advertencias de infracciones. Buster podía ponerse de un malhumor terrible. Ni siquiera de niño había sabido aguantar una broma.

Dio vuelta a la llave y la cerradura se abrió sin resistencia. Nettie entró en la casa.

4

—¿Más café? —preguntó Keeton.

—No, gracias —dijo Myrtle—. Ya no me cabe nada más —añadió con una sonrisa.

—Entonces, vamos a casa. Quiero ver a los Patriots por televisión. —Consultó el reloj—. Si nos damos prisa, creo que incluso llegaremos para el saque inicial.

Myrtle asintió, más feliz que nunca. El televisor estaba en el salón y, si Dan se proponía ver el partido, eso significaba que no se pasaría la tarde cerrado a cal y canto en su despacho.

—Démonos prisa, pues —respondió.

Keeton levantó la mano con gesto imperioso.

—¿Camarero? La cuenta, por favor.

5

Nettie había olvidado su urgencia por volver a su casa, pues estaba encantada de encontrarse en la de Buster y Myrtle.

En primer lugar, allí no hacía frío. Además, estar allí le proporcionaba una inesperada sensación de poder; era como estar tras las bambalinas de la vida real de dos personas.

Empezó por ir al piso de arriba e inspeccionar las habitaciones. Había gran número de ellas; excesivo, teniendo en cuenta que no tenían hijos. Pero, como siempre solía decir su madre, el que tiene retiene.

Abrió los cajones de la cómoda de Myrtle e investigó la ropa interior. Había algunas prendas de calidad, de seda, pero la mayor parte de esas prendas buenas le parecieron viejas. Lo mismo cabía decir de los vestidos colgados en el armario.

Nettie entró en el baño, donde hizo inventario de las píldoras del pequeño armario, y pasó luego al cuarto de costura, donde admiró las muñecas.

Una casa muy bonita. Una casa encantadora. Era una lástima que el hombre que vivía allí fuera un pedazo de bestia.

Nettie echó un vistazo al reloj y supuso que era hora de empezar a colocar los volantes rosa. Enseguida lo haría.

En cuanto terminara de echar una ojeada al piso de abajo.

6

—Danforth, ¿no crees que vas un poco demasiado deprisa? —preguntó Myrtle casi sin aliento mientras iniciaban el adelantamiento de un lento camión de pasta de madera. Un coche que venía en sentido contrario hizo sonar el claxon mientras Keeton volvía apuradamente a su carril.

—Quiero llegar a tiempo para el saque inicial —contestó, y torció a la izquierda por Maple Sugar Road, en cuya esquina había una señal que decía CASTLE ROCK 12 KILÓMETROS.

7

Nettie conectó el televisor —los Keeton tenían un gran Mitsubishi en color— y vio parte de la superpelícula del domingo. Salían Ava Gardner y Gregory Peck. Gregory parecía enamorado de Ava, aunque resultaba difícil asegurarlo; tal vez de quien estaba enamorado era de la otra mujer. Había habido una guerra nuclear. Gregory Peck mandaba un submarino. Nada de lo que vio despertó un gran interés en Nettie, de modo que apagó el televisor, pegó un volante rosa en la pantalla con la cinta adhesiva y se encaminó a la cocina. Inspeccionó los armarios (los platos eran de Corelle, muy bonitos, pero los cacharros de cocina no eran nada del otro jueves); después abrió el frigorífico y frunció la nariz. Demasiadas sobras. Un exceso de sobras era señal inequívoca de negligencia en la administración de la casa. Aunque Buster no debía de saberlo; Nettie se habría jugado cualquier cosa a que no. Los hombres como Buster Keeton no eran capaces de abrirse camino en una cocina ni siquiera con un mapa y un perro guía. Echó un nuevo vistazo al reloj y se sobresaltó. Había pasado muchísimo rato rondando por la casa. Demasiado. Rápidamente, se puso a arrancar volantes de aviso del bloc y a pegarlos con la cinta por todas partes: el frigorífico, el horno, el teléfono colgado de la pared de la cocina junto a la puerta del garaje, el bargueño del comedor…, y cuanto más deprisa iba, más nerviosa se ponía.

8

Nettie acababa de poner manos a la obra cuando el Cadillac rojo de Keeton cruzó el puente metálico de Tin Bridge y enfiló Watermill Lane arriba hacia Castle View.

—¿Danforth? —intervino de pronto Myrtle—. ¿Podrías dejarme en casa de Amanda Williams? Sé que tienes que desviarte un poco, pero quiero pedirle mi servicio de fondue. He pensado… —La sonrisa tímida apareció y se desvaneció de nuevo en su rostro—. He pensado que podía prepararte… prepararnos algo especial. Para el partido. Solo tienes que dejarme allí y ya volveré andando.

Keeton abrió la boca para decir que la casa de los Williams quedaba muy apartada de su camino, que el partido estaba a punto de empezar y que ya recogería el maldito servicio de fondue otro día. A él no le gustaba el queso caliente y chorreante. Probablemente, aquel maldito plato estaba lleno de bacterias.

Sin embargo, se lo pensó mejor. Aparte de él, el Consejo Municipal estaba compuesto por dos imbéciles gilipollas y por una zorra idiota. La zorra idiota era Mandy Williams. El viernes anterior, Keeton había hecho lo posible por encontrarse con Bill Fullerton, el barbero de Castle Rock, y con Harry Samuels, el único empresario de pompas fúnebres del pueblo. También había hecho lo posible para que los encuentros parecieran casuales, pero no lo fueron. Siempre existía la posibilidad de que la oficina de impuestos hubiera empezado a enviarles cartas a ellos también. Tras su encuentro con ambos, había podido comprobar con satisfacción que no —al menos, de momento—, pero la zorra de Mandy Williams había estado ausente del pueblo aquel viernes.

—Está bien —dijo, y añadió—: Pregúntale si ha llegado a su conocimiento algún asunto que afecte al pueblo. Algo que merezca la pena que me ponga en contacto con ella.

—¡Oh, cielo!, ya sabes que nunca he conseguido retener esas cosas…

—Claro que lo sé, pero al menos puedes preguntar, ¿no? No eres tan estúpida como para no ser capaz ni de preguntar, ¿verdad?

—No —se apresuró a responder ella con un hilillo de voz.

Keeton le dio una palmadita en la mano.

—Lo siento…

Myrtle lo miró con una expresión de asombro. ¡Dan acababa de pedirle disculpas! La mujer creyó recordar que lo había hecho en alguna otra ocasión durante sus años de matrimonio, pero no supo concretar cuándo.

—Limítate a preguntarle si los muchachos de la administración estatal la han molestado para algo últimamente —insistió Keeton a continuación—. Regulaciones sobre el uso de tierras, las malditas conducciones de aguas residuales…, algo acerca de los impuestos, tal vez. Entraría a preguntárselo yo mismo, pero me apetece mucho ver el principio del partido.

—Está bien, Dan.

La casa de los Williams estaba a media pendiente de Castle View. Keeton introdujo el Cadillac en el camino particular y aparcó tras el coche de la mujer. Era extranjero, por supuesto. Un Volvo. Keeton se preguntó si no sería una comunista, una lesbiana o ambas cosas.

Myrtle abrió la portezuela y se apeó al tiempo que le dirigía otra de aquellas sonrisas tímidas y ligeramente nerviosas.

—Estaré en casa dentro de media hora.

—Muy bien. No te olvides de preguntarle si hay alguna novedad en los asuntos del pueblo —insistió. Y si la descripción de Myrtle (por inconexa y confusa que fuese, como sin duda resultaría) de los comentarios de Amanda Williams le erizaba un solo pelo de la nuca, Keeton iría a corroborarlo directamente de boca de la zorra… al día siguiente. Aquella tarde no. Aquella tarde era suya. Se sentía demasiado satisfecho para mirar siquiera a Amanda Williams, y mucho menos para ponerse a charlar con ella. Apenas Myrtle hubo cerrado la portezuela, Danforth Keeton puso la marcha atrás y el Cadillac retrocedió hasta situarse de nuevo en la calle.

9

Nettie acababa de colocar el último de los papelitos rosa en la puerta del armario del despacho de Keeton cuando oyó un coche que entraba en el camino particular de la casa. De su garganta escapó un gemido ahogado.

Por un momento se quedó quieta donde estaba, incapaz de moverse.

¡Atrapada!, chilló su mente mientras escuchaba el barboteo suave y armonioso del gran motor del Cadillac. ¡Atrapada! ¡Oh, por Dios bendito, va a descubrirme! ¡Me matará!

La voz del señor Gaunt respondió a su grito. Esta vez, el tono no era amistoso; era frío e imperioso y procedía de un lugar en lo más profundo del centro de su cerebro.

En efecto, es probable que te mate si te descubre, Nettie. Y si te dejas llevar por el pánico, seguro que te encontrará. La solución es muy simple: no te dejes llevar por el pánico. Sal del despacho ahora mismo. No corras, pero camina a buen paso. Y haz el menor ruido posible.

Nettie atravesó a toda prisa la alfombra turca de segunda mano del suelo del estudio, con las piernas rígidas como palos y murmurando «el señor Gaunt sabe más que nadie» en una letanía casi inaudible, y pasó al salón. Los rectángulos de papel rosa la miraron con ira desde prácticamente todos los rincones de la estancia. Uno de ellos, incluso, colgaba de la lámpara central, al extremo de una larga tira de cinta adhesiva.

En aquel momento el ruido del motor del coche había adoptado un tono sordo, lleno de ecos. Buster había entrado en el garaje.

¡Vamos, Nettie! ¡Sal de la casa ahora mismo! ¡Es tu única oportunidad para escapar!

Cruzó el salón a la carrera, tropezó con un almohadón para los pies y cayó al suelo. La cabeza le chocó contra el suelo con tal fuerza que estuvo a punto de perder el sentido; lo habría perdido, casi seguro, de no ser por una alfombra pequeña que amortiguó un poco el golpe. Unas brillantes lucecitas globulares se deslizaron por su campo de visión. Se incorporó con dificultad, apenas consciente de que le sangraba la frente, y empezó a tirar del pomo de la puerta principal al tiempo que el ruido del motor cesaba en el garaje. Nettie volvió la cabeza y lanzó una mirada aterrorizada en dirección a la cocina. Desde donde estaba, podía ver la puerta del garaje, la puerta por donde entraría Buster en cualquier momento. En ella había pegado otro de los volantes rosa.

El pomo de la puerta giró bajo sus dedos, pero la puerta no se abrió. Parecía pegada con cola.

Del garaje le llegó un sonoro chasquido cuando Keeton cerró de un golpe la portezuela del coche. Después oyó el matraqueo de la puerta automática del garaje que empezaba a descender dentro de las guías. Por fin, percibió el crujido de las pisadas de Buster sobre el cemento. El hombre venía silbando. La mirada frenética de Nettie, nublada en parte por la sangre que le rezumaba de la herida de la frente, se volvió hacia el pestillo de seguridad del pomo. Estaba cerrado. Por eso no se había abierto la puerta. Seguramente lo había cerrado ella misma al entrar en la casa, aunque no recordaba haberlo hecho. Quitó el seguro, abrió la puerta y cruzó el umbral.

Menos de un segundo después, Danforth Keeton abrió la que comunicaba el garaje con la cocina y entró en la casa mientras se desabrochaba el abrigo. De pronto, se detuvo. El silbido murió en sus labios. Se quedó paralizado, con los dedos congelados en plena operación de desabrochar uno de los botones inferiores de la prenda y los labios aún sellados, y echó una mirada a la estancia. Los ojos empezaron a abrírsele de par en par.

Si hubiera acudido a la ventana del salón en aquel preciso instante, habría visto a Nettie corriendo a toda prisa por el jardín, con el abrigo desabrochado batiendo el aire a su alrededor como las alas de un murciélago. Tal vez no la habría reconocido, pero sin duda habría constatado que era una mujer, y tal vez eso habría cambiado considerablemente los acontecimientos posteriores. Sin embargo, la visión de aquellas hojitas rosas lo mantuvo inmóvil donde estaba y, en aquel primer momento de desconcierto, su mente solo fue capaz de generar dos únicas palabras. Dos palabras que destellaron dentro de su cabeza como un gigantesco rótulo de neón con letras de un escarlata chillón: ¡LOS ACUSADORES! ¡LOS ACUSADORES!

10

Nettie alcanzó la acera y tomó Castle View abajo a todo correr. El ruido de sus mocasines formaba un asustado taconeo y sus oídos se convencieron de que estaban captando más pisadas que las suyas. Buster iba tras ella; Buster la perseguía y, cuando la alcanzara, seguro que le daría una paliza… Pero eso no importaba. No importaba porque Buster podía hacerle algo mucho peor que darle una paliza. Buster era una persona importante en el pueblo, y si se proponía mandarla de nuevo a Juniper Hill, seguro que acabaría consiguiéndolo. Así pues, Nettie continuó corriendo.

Una gota de sangre de la frente le cayó en el ojo y, por un momento, vio el mundo a través de una lente de un color rojo pálido, como si todas las bonitas casas de Castle View hubieran empezado a rezumar sangre. Se limpió con la manga del abrigo y continuó huyendo.

La acera estaba desierta, y en las casas donde había alguien a aquella primera hora de la tarde del domingo, casi todas las miradas estaban concentradas en el partido de los Patriots y los Jets. Solo una persona se fijó en Nettie.

Tansy Williams, recién llegada de pasar un par de días en Portland, donde ella y su madre habían ido a visitar al abuelo, estaba chupando un caramelo junto a la ventana del salón con Owen, su osito de peluche, agarrado bajo el brazo izquierdo, cuando Nettie pasó ante la casa como una exhalación.

—Mamá, una señora acaba de pasar corriendo —informó al verla.

Amanda Williams estaba en la cocina, tomando café con Myrtle Keeton. El recipiente de la fondue se encontraba sobre la mesa, entre ambas. Myrtle acababa de interesarse por si había algún asunto municipal que Dan tuviera que saber y a Amanda le pareció una pregunta muy rara. Si Buster quería saber algo, ¿por qué no había entrado él mismo a preguntar? Además, ¿a qué venía aquello un domingo por la tarde?

—Mamá está hablando con la señora Keeton, cielo.

—Tenía sangre —siguió informando la pequeña Tansy.

Amanda sonrió a Myrtle.

—Le dije a Buddy que, si quería alquilar esa Atracción fatal, debería esperar hasta que Tansy estuviera acostada para ponerla.

Mientras tanto, Nettie continuó su carrera. Cuando llegó al cruce de Castle View y Laurel, tuvo que detenerse un momento. Allí se encontraba la biblioteca pública, cuyo terreno estaba circundado por un muro de piedra curvo. Se apoyó contra él, jadeando y tratando de recobrar el aliento, mientras el viento arreciaba y le tironeaba del abrigo. Nettie se llevó las manos al costado izquierdo, donde notaba una dolorosa punzada.

Volvió la vista pendiente arriba y comprobó que la calle estaba vacía. Definitivamente, Buster no la perseguía; solo había sido cosa de su imaginación. Al cabo de unos momentos, fue capaz de rebuscar en los bolsillos del abrigo un pañuelo de papel para limpiarse de la cara parte de la sangre. Encontró uno y descubrió, también, que había desaparecido de ellos la llave de la casa de Buster. Tal vez se le había caído del bolsillo mientras corría calle abajo, pero Nettie creyó más probable que la había dejado puesta en la puerta. De todos modos, ¿qué más le daba? Había conseguido escabullirse sin que Buster la viera, y eso era lo importante. Dio gracias a Dios de que la voz del señor Gaunt le hubiera hablado justo a tiempo, olvidando que era el señor Gaunt quien la había convencido de que entrara en casa de Buster.

Observó la mancha de sangre del pañuelo de papel y decidió que el corte era, probablemente, menos importante de lo que podía haber sido. Ya casi no sangraba. Y la punzada del costado también se le estaba pasando. Se apartó de la pared y echó a andar hacia su casa con la cabeza baja, para que no se le viera el corte.

Su casa. Aquello era en lo que tenía que pensar. Su casa y su hermosa pantalla de lámpara de cristal emplomado. Su casa y la superpelícula del domingo. Su casa y Raider. Cuando estuviera en casa, con la puerta cerrada, las cortinas echadas, el televisor conectado y Raider dormitando a sus pies, todo lo sucedido parecería un sueño horrible… La clase de sueño que había tenido en Juniper Hill, después de haber matado a su marido.

Su casa; aquel era su sitio favorito.

Apretó un poco el paso. Pronto llegaría.

11

Pete y Wilma Jerzyck tomaron un almuerzo ligero con los Pulaski después de misa, y al terminar de comer, Pete y Jake Pulaski se instalaron ante el televisor para ver cómo los Patriots le daban una buena patada en el culo al equipo de Nueva York. A Wilma le traía sin cuidado el fútbol (tanto como el béisbol, el baloncesto o el hockey sobre hielo, si de eso se trataba). El único espectáculo deportivo que le llamaba la atención era la lucha libre, y aunque Pete no lo sabía, Wilma lo habría abandonado en un abrir y cerrar de ojos por un tipo como Jay Strongbow, «el Jefe Indio». Wilma ayudó a Frieda con los platos y luego anunció que se marchaba a casa a ver el resto de la superpelícula del domingo: En la playa, con Gregory Peck. Le dijo a Pete que se llevaba el coche.

—Muy bien —respondió él, sin apartar los ojos del televisor—. No me importa caminar un rato.

—No te hará ningún mal un paseo —murmuró ella en tono inaudible mientras salía de la casa.

Se sentía de excelente humor y la principal razón para ello tenía que ver con la Noche de Casino. El padre John no se estaba echando atrás como Wilma había pensado que haría, y le había gustado su actitud durante la homilía de aquella mañana, que había titulado «Que cada cual se ocupe de su propio huerto». El tono de voz del sacerdote había sido tan suave como siempre, pero en sus ojos azules y en su mentón prominente no se había percibido el menor apocamiento. Tampoco sus floridas y elegantes metáforas habían engañado a Wilma ni a ninguno de los fieles sobre el mensaje que intentaba trasmitir: que si los baptistas insistían en meter su nariz colectiva en el huerto de los católicos, iban a recibir una buena patada en su trasero colectivo. Y la idea de dar patadas en el trasero (sobre todo a aquella escala) siempre ponía de buen humor a Wilma Jerzyck.

Además, la perspectiva de dar patadas en el trasero no era lo único que contribuía a alegrarle el domingo. Por una vez, Wilma no había tenido que cocinar en domingo y Pete estaba aparcado a salvo con Jake y Frieda. Con un poco de suerte, su marido se pasaría la tarde viendo a unos tipos que intentaban romperse el bazo mutuamente, y ella podría mirar la película en paz. Pero antes tal vez llamaría a su vieja amiga Nettie. Creía haber dejado confusa a Nettie la chiflada, y eso estaba muy bien… para empezar. Pero solo para empezar. Nettie aún tenía que pagar por lo que había hecho con las sábanas y había llegado el momento de tomar nuevas medidas contra Miss Enferma Mental 1991. Impaciente ante tal perspectiva, Wilma se dirigió a su casa lo más deprisa que pudo.

12

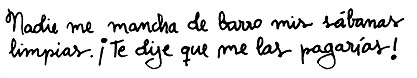

Como un sonámbulo, Danforth Keeton se acercó a la nevera y arrancó el volante rosa sujeto a la puerta con cinta adhesiva. El papel llevaba las palabras

ADVERTENCIA DE INFRACCIÓN DE TRÁFICO

impresas en la parte superior en mayúsculas negras. Debajo de ellas leyó el siguiente mensaje:

Esto es solo un AVISO, pero léalo con atención.

Ha sido usted observado cometiendo una o más infracciones de tráfico. El agente firmante ha decidido «dejarle seguir con una advertencia», por esta vez, pero ha tomado nota de la marca, modelo y número de matrícula de su automóvil y la próxima vez será usted sancionado. Por favor, recuerde que las normas de tráfico son para TODOS.

¡Conduzca con prudencia!

¡Llegue con vida!

¡El cuerpo de policía municipal le da las gracias!

Debajo del sermón había una serie de espacios en blanco para especificar MARCA, MODELO y MATRÍCULA. En los espacios correspondientes estaban anotadas las palabras Cadillac y Seville. Y, escrita con trazos nítidos en el lugar reservado al número de matrícula, Keeton leyó lo siguiente:

BUSTER 1

La mayor parte del volante repasaba una lista de infracciones de tráfico corrientes como no señalizar, no detenerse o aparcamiento indebido. Ninguna de ellas estaba marcada. Debajo de la lista, ponía OTRA(S) INFRACCIÓN(ES), seguido de dos líneas en blanco. En OTRAS(S) INFRACCIÓN(ES) había una anotación. El mensaje que aparecía en las líneas destinadas a la descripción de la(s) infracción(es) también estaba escrito con mayúsculas, y decía:

SER EL MAYOR SOPLAPOLLAS DE CASTLE ROCK.

En la parte inferior del volante rosa había una última leyenda impresa: AGENTE FIRMANTE. Y la firma que aparecía estampada con un sello de goma era la de Norris Ridgewick.

Poco a poco, muy despacio, Keeton estrujó en su puño el volante rosa. El papel crujió, se dobló y se arrugó, hasta desaparecer entre los grandes nudillos de Keeton. Este se plantó en medio de la cocina, contemplando el resto de las hojitas rosas a su alrededor. En el centro de la frente le latía visiblemente una vena.

—Lo mataré —susurró Keeton—. Juro por Dios y por todos los santos que mataré a ese condenado saco de huesos.

13

Cuando Nettie llegó a casa apenas era la una y veinte, pero le daba la impresión de que habían transcurrido meses, años tal vez. Mientras recorría el sendero de cemento hasta la puerta, sus terrores le resbalaron de los hombros como pesos invisibles. Aún le dolía la cabeza del golpe, pero consideró que un dolor de cabeza era un precio muy pequeño a cambio de haber llegado sana y salva a casita.

Aún tenía la llave; estaba en el bolsillo del vestido. La sacó y la introdujo en la cerradura.

—¿Raider? —llamó al perro al tiempo que la hacía girar—. ¡Raider, ya estoy aquí!

Terminó de abrir.

—¿Dónde está el cariñito de mamá? ¿Eh…? ¿Dónde está? ¿No tiene hambre mi muchachito? —El vestíbulo estaba a oscuras y, en un primer momento, Nettie no distinguió el pequeño bulto tendido en el suelo. Sacó la llave de la cerradura y entró—. ¿No está terriblemente hambriento el muchachito de mamá? ¿No está muuuy ham…?

Su pie tropezó con algo rígido pero que se hundió bajo el contacto, y la mujer se interrumpió a media palabra. Luego bajó la mirada y descubrió a Raider.

Al principio intentó decirse que no estaba viendo lo que le decían sus ojos; no lo estaba viendo, no, no. Aquello que yacía en el suelo con algo sobresaliéndole del pecho no era Raider…, ¿cómo podía serlo?

Cerró la puerta y golpeó frenéticamente el interruptor de la luz de la pared con una mano. Por fin, la lámpara del recibidor se encendió y Nettie lo distinguió. Raider estaba tendido en el suelo. Tendido de espaldas, como se ponía cuando quería que lo rascase, y había algo rojo que sobresalía de él, algo que parecía… que parecía…

Nettie emitió un chillido agudo, quejumbroso, tan agudo que sonó como el zumbido de un mosquito enorme; luego cayó de rodillas junto al perro.

¡Raider! ¡Oh, Jesús misericordioso! ¡Oh, Dios mío! Raider, no estás muerto, ¿verdad? ¿Verdad que no?

Su mano —una mano fría, helada— golpeó aquella cosa roja que sobresalía del pecho de Raider igual que lo había hecho con el interruptor unos segundos antes. Por fin, lo agarró y tiró de él, apelando a una fuerza que le llegaba de las más profundas simas de la pena y del horror. El sacacorchos salió con un sordo sonido a desgarro, extrayendo consigo fragmentos de carne, pequeños coágulos de sangre y mechones de pelo. En el pecho del perro quedó un agujero de bordes irregulares del diámetro de una bala de nueve milímetros. Nettie lanzó un chillido. Soltó el sacacorchos ensangrentado y cogió en brazos el cuerpecillo rígido del animal.

—¡Raider! —sollozó—. ¡Oh, mi perrito! ¡No! ¡Oh, no! ¡No!

Lo acunó contra su pecho, tratando de devolverle la vida con su calor, pero le pareció que no tenía ningún calor que dar. Estaba fría. Fría.

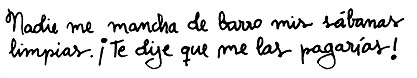

Un rato después, dejó de nuevo el cuerpo de Raider en el suelo y tanteó con la mano hasta encontrar la navaja del ejército suizo con el sacacorchos asesino sobresaliendo del mango. Lo levantó con torpeza, pero parte del embotamiento se le pasó cuando vio la nota atravesada en el arma asesina. Sacó el papel con dedos entumecidos y se lo acercó a los ojos. El papel estaba manchado de sangre coagulada del pobre perro, pero Nettie pudo leer las palabras garabateadas en él:

La expresión de aturdimiento, de pena y horror desapareció lentamente de los ojos de Nettie, reemplazada por una especie de horrenda inteligencia que brillaba en ellos como plata deslustrada. Sus mejillas, pálidas como la cera al comprender por fin lo sucedido, empezaron a llenarse de un rojo encendido. Sus labios se entreabrieron lentamente, dejando a la vista los dientes. Los mostró a la nota y dos ásperas palabras surgieron entre ellos, ardientes y roncas y hoscas:

—¡Maldita… zorra!

Estrujó la nota entre los dedos y la arrojó contra la pared, pero rebotó y fue a caer junto al cuerpo de Raider. Nettie se lanzó sobre ella, la cogió y escupió en ella. Después, volvió a arrojarla lejos de sí. Se incorporó y se dirigió lentamente a la cocina abriendo las manos, cerrándolas con furia y abriéndolas enérgicamente para volver a cerrarlas de inmediato.

14

Wilma Jerzyck entró en el camino particular con su pequeño Yugo amarillo, detuvo el coche, se apeó y se dirigió con paso rápido hacia la puerta delantera mientras buscaba la llave en el bolso. Iba tarareando «Love Makes the World Go Round» por lo bajo. Sí, el amor hacía girar el mundo. Encontró la llave, la introdujo en la cerradura… y se detuvo al captar un movimiento inesperado con el rabillo del ojo. Miró a su derecha y se quedó boquiabierta.

Las cortinas del salón ondeaban bajo la brisa fresca de la tarde. Ondeaban fuera de la casa. Y la razón de que ondearan fuera de la casa era que la gran ventana panorámica, cuya reparación había costado cuatrocientos dólares a los Clooney cuando el idiota de su hijo la había roto con su pelota de béisbol tres años atrás, estaba hecha añicos. Largas flechas de vidrio apuntaban desde el marco hacia dentro, hacia el agujero central.

—¿Qué coño…? —gritó Wilma, e hizo girar la llave en la cerradura con tal fuerza que estuvo a punto de romperla.

Corrió adentro, asiendo la puerta para cerrarla con violencia tras ella, y se quedó paralizada antes de hacerlo. Por primera vez en su vida adulta, la sorpresa dejó reducida a una absoluta inmovilidad a Wilma Wadlowski Jerzyck.

El salón estaba hecho trizas. El televisor, su hermoso televisor de pantalla panorámica del cual aún debían once plazos, estaba destrozado. El tubo de imagen estaba roto en mil brillantes fragmentos sobre la moqueta. Al otro lado de la estancia, un objeto contundente había abierto un profundo boquete en una de las paredes. Debajo del boquete descubrió un paquete en forma de hogaza. En el umbral de la cocina había otro.

Cerró la puerta y se acercó al objeto del umbral. Una parte de su mente, no muy coherente, le dijo que tuviera cuidado: podía ser una bomba. Al pasar ante el televisor, captó un aroma caliente y desagradable, una mezcla entre cable aislante chamuscado y tocino quemado.

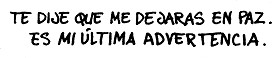

Se acuclilló junto al paquete del umbral de la cocina y vio que no era tal paquete…, al menos en el sentido normal de la palabra. Era una piedra envuelta con un pedazo de papel de cuaderno sujeto a ella con una goma elástica. Sacó el papel y leyó este mensaje:

Cuando lo hubo leído, miró hacia la otra piedra. Se inclinó a recogerla y arrancó el pedazo de papel sujeto con la goma elástica. Idéntico papel, idéntico mensaje. Se incorporó con una de las notas arrugadas en cada mano, pasando la mirada de una a otra repetidas veces y moviendo los ojos como una espectadora en un partido de ping-pong arduamente disputado. Finalmente, masculló tres palabras.

—Nettie. Esa puta…

Entró en la cocina y exhaló el aliento entre dientes en un áspero jadeo sibilante. Se cortó la palma de la mano con una astilla de cristal mientras sacaba la piedra del microondas y extrajo el vidrio con gesto abstraído antes de separar el papel sujeto a ella. Llevaba el mismo mensaje.

Wilma recorrió rápidamente las restantes estancias de la planta baja y observó más desperfectos. Recogió todas las notas. Todas decían lo mismo. Después volvió a la cocina. Contempló los destrozos sin dar crédito a sus ojos.

—Nettie… —masculló de nuevo.

Por fin, el iceberg de sorpresa que la envolvía empezó a fundirse, y la primera emoción en reemplazarlo no fue la cólera, sino la incredulidad. ¡Vaya!, aquella mujer debía de estar realmente loca. Tenía que estarlo, si creía que podía hacerle algo así a ella…, ¡a ella…!, y vivir para contarlo. ¿Con quién creía que estaba tratando, con una Rebeca como la de la jodida película?

Wilma cerró la mano en torno a las notas en un espasmo. Se inclinó hacia delante y se pasó por su amplio trasero el clavel de papel arrugado que sobresalía de su puño.

—¡Me paso por el culo tus advertencias! —exclamó, y arrojó las notas lejos de sí.

De nuevo, su mirada recorrió la cocina con la expresión asombrada de un niño. Un agujero en el microondas. Una gran abolladura en el frigorífico. Todo lleno de cristales rotos. El televisor de la otra habitación, que les había costado casi mil seiscientos dólares, olía como una freidora llena de mierda de perro caliente. ¿Y quién había hecho todo aquello? ¿Quién?

Nettie Cobb, naturalmente. Ella había sido. Nettie Cobb, Miss Enferma Mental 1991.

Wilma esbozó una sonrisa.

Quien no conociera a Wilma podría haber tomado su expresión por una sonrisa dulce, amable, por una sonrisa de amor y de camaradería. En sus ojos brillaba una poderosa emoción que el incauto podría haber interpretado erróneamente como de exaltación. Pero si Peter Jerzyck, que conocía bien a su esposa, hubiera visto su rostro en aquel momento, habría salido corriendo en dirección contraria tan deprisa como sus piernas pudieran transportarlo.

—No —murmuró Wilma con una voz suave, casi acariciadora—. Nada de eso, encanto. No lo has entendido. No entiendes con quién estás tratando. No tienes la más puñetera idea de qué significa tocarle las pelotas a Wilma Wadlowski Jerzyck.

Su sonrisa se agrandó.

—Pero ya te enterarás…

En la pared, junto al microondas, Wilma había instalado dos bandas de hierro imantado. La mayoría de los cuchillos que colgaban de esas bandas metálicas habían caído de ellas por el impacto de una piedra y formaban un revoltillo sobre la encimera, como un juego de palillos. Wilma extrajo el más largo, un trinchante Kingsford con el mango de hueso blanco, y con gesto lento pasó la palma de su mano herida por el costado de la hoja, manchando de sangre el borde afilado.

—Voy a enseñarte todo lo que necesitas aprender.

Empuñando el trinchante, Wilma cruzó la sala de estar a grandes zancadas. Los tacones bajos de sus zapatos negros de ir a la iglesia aplastaron los fragmentos de vidrio de la cristalera y del tubo del televisor esparcidos por el suelo. Salió de la casa sin cerrar la puerta y atajó por el césped en dirección a Ford Street.

15

En el mismo instante en que Wilma escogía el trinchante entre la pila de cuchillos de la encimera, Nettie Cobb procedía a sacar una cuchilla de carnicero de uno de los cajones de su cocina. Sabía que estaba afilada porque Bill Fullerton, el de la barbería, le había hecho el favor de ocuparse de ello hacía menos de un mes.

Nettie se volvió y recorrió lentamente el pasillo hasta la puerta principal. En el vestíbulo, hizo un alto para hincar la rodilla junto a Raider, el pobre perrito que nunca le había hecho mal a nadie.

—Se lo advertí —murmuró en voz baja mientras acariciaba el pelaje de Raider—. Se lo advertí. Ya le he dado a esa polaca loca todas las oportunidades del mundo. Todas. Mi perrito querido… Espérame. Espérame, porque pronto estaré contigo.

Se incorporó y salió de la casa, sin preocuparse de la puerta más de lo que Wilma se había preocupado de la suya. La seguridad había dejado de interesar a Nettie. Hizo una breve pausa en el umbral, respiró hondo varias veces y luego atajó por el césped en dirección a Willow Street.

16

Danforth Keeton corrió al despacho y abrió violentamente la puerta del armario.

Alargó la mano hacia el fondo del mueble. Por un terrible momento, temió que el juego del Boleto Ganador hubiese desaparecido, que aquel maldito entrometido hijo de puta acusador del ayudante del comisario se lo hubiera llevado. Y, con él, su futuro.

Entonces, sus manos tocaron la caja y levantaron la tapa. La pista de carreras de hojalata aún estaba allí. Y el sobre del dinero seguía oculto debajo de ella. Lo sacó, lo dobló en un sentido y otro, prestando atención al crujido de los billetes, y volvió a guardarlo.

Luego corrió a la ventana, pendiente de Myrtle. Su esposa no debía ver los volantes rosa. Tenía que recogerlos todos antes de que Myrt volviera. ¿Y cuántos había, un centenar? Paseó la mirada por el despacho y los vio pegados por todas partes. ¿Un millar? Sí, tal vez. Quizá había mil. Incluso dos mil seguía siendo un cálculo razonable.

En fin, si su esposa llegaba antes de que hubiera terminado la limpieza, tendría que esperar en el umbral porque Keeton estaba dispuesto a no dejarla entrar hasta que la última de las malditas hojas acusadoras ardiese en el horno de leña de la cocina. Hasta el último de aquellos condenados papeles.

Agarró la notificación que colgaba de la lámpara. La cinta adhesiva se le pegó a la mejilla y la arrancó de un zarpazo con una pequeña exclamación de rabia.

En aquella, solo aparecía una palabra en la línea reservada a OTRA(S) INFRACCIÓN(ES):

DESFALCO.

Corrió hacia la lamparita de lectura próxima al sillón y arrancó el volante sujeto a la pantalla.

OTRA(S) INFRACCIÓN(ES)

MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS.

El del televisor:

LÍOS CON LOS CABALLOS.

El del trofeo de cristal del premio al Buen Ciudadano del Club de los Leones, colocado sobre la repisa de la chimenea:

ESTAFAR A TU PROPIA MADRE.

El de la puerta de la cocina:

JUGADOR COMPULSIVO CON GRANDES PÉRDIDAS

EN EL HIPÓDROMO DE LEWISTON.

El de la puerta del garaje:

MENTE ENFERMA; PSICÓTICO PARANOICO.

Los recogió todos lo más deprisa que pudo, con los ojos desorbitados sobresaliendo de su rostro fofo y sus ralos cabellos completamente desordenados. Pronto empezó a jadear y a toser mientras un feo color entre rojo y púrpura comenzaba a extenderse por sus mejillas. Tenía el aspecto de un chico gordo con facciones de adulto concentrado en una extraña caza del tesoro, desesperadamente importante.

Arrancó otra hojita rosa de la puerta de la vitrina donde Myrt guardaba la vajilla:

ROBAR DINERO DEL FONDO DE PENSIONES

DEL PUEBLO

PARA JUGAR A LOS CABALLOS.

Keeton corrió jadeando al despacho con una pila de volantes en la mano derecha, de la que sobresalían las tiras de cinta adhesiva, y empezó a arrancar las hojitas rosas que tachonaban la estancia.

Todas las de allí dentro hacían referencia a un único tema, y con horrible precisión:

DESFALCO

ROBO

APROPIACIÓN INDEBIDA

DESFALCO

FRAUDE

MALVERSACIÓN

PREVARICACIÓN

DESFALCO.

Esta última palabra, más que ninguna otra. Conspicua, acusadora, como un grito:

OTRA(S) INFRACCIÓN(ES): DESFALCO.

Le pareció oír algo en el exterior y corrió de nuevo a la ventana. Tal vez era Myrtle. O quizá era Norris Ridgewick, que venía a burlarse de la jugarreta que le había gastado. Si era él, Keeton sacaría la escopeta y le pegaría un tiro. Pero no en la cabeza. No; en la cabeza sería demasiado fácil, demasiado rápido, para una escoria como Ridgewick. Le metería una bala en las tripas y asistiría a su lenta y penosa agonía sobre el césped.

Sin embargo, solo era el todo terreno de los Garson, que traqueteaba Castle View abajo. Scott Garson era el banquero más importante del pueblo. Keeton y su esposa cenaban a veces con los Garson; formaban una pareja agradable y el banquero era una figura de cierta relevancia política. ¿Qué pensaría Garson si veía aquellos papeles? ¿Qué pensaría de aquella palabra, DESFALCO, que proclamaban las multas y que sonaba como el grito de una mujer violada en plena noche?

Regresó corriendo al comedor, aún jadeando. ¿Se habría dejado alguno? No lo creía. Los había recogido todos, al menos allá abajo…

¡No! ¡Allí había uno! ¡En el poste de la escalera! ¡Cielos!, ¿qué habría sucedido si se lo hubiera dejado?

Corrió hasta él y arrancó la hojita.

MARCA: MIERDAMÓVIL

MATRÍCULA: GILIPOLLAS 1

OTRA(S) INFRACCIÓN(ES): MALVERSACIÓN

FINANCIERA.

¿Más? ¿Había más? A la carrera, Keeton recorrió de nuevo las habitaciones del piso inferior. Los faldones de la camisa se le habían salido de los pantalones y su vientre peludo se bamboleaba furiosamente por encima de la hebilla del cinturón. No encontró ningún volante más, al menos allí abajo.

Tras una nueva mirada rápida y frenética por la ventana para cerciorarse de que Myrt no estaba aún a la vista, se dirigió a toda prisa al piso de arriba con el corazón galopándole en el pecho.

17

Wilma y Nettie se encontraron en la esquina de Willow y Ford. Allí se detuvieron, observándose como pistoleros de un spaghetti western. El viento batía con fuerza sus abrigos en una y otra dirección. El sol apareció entre las nubes y volvió a ocultarse tras ellas; las sombras de las dos mujeres se recortaron en el suelo y se desvanecieron de nuevo, como fugaces visitantes.

No había tráfico en ninguna de las dos calles, ni gente por las aceras. La pequeña esquina era suya en plena tarde otoñal.

—¡Has matado a mi perro, zorra!

—¡Me has roto el televisor! ¡Me has roto los cristales! ¡Me has roto el microondas, loca hija de puta!

—¡Te lo advertí!

—¡Métete tus advertencias en el culo!

—¡Voy a matarte!

—¡Da un paso más y alguien va a morir aquí, te lo aseguro, pero no seré yo!

Wilma pronunció aquellas palabras con alarma y cierta sorpresa; la expresión de Nettie le hizo darse cuenta por primera vez de que su loca vecina y ella podían estar a punto de entablar a algo un poco más serio que tirarse del pelo o hacerse desgarrones en la ropa. Para empezar, ¿qué hacía allí Nettie? ¿Qué había sido del elemento sorpresa? ¿Cómo era que las cosas habían llegado tan deprisa a aquel punto tan extremo?

Pero en la sangre polaca de Wilma había una profunda veta cosaca, una parte para la que tales cuestiones eran irrelevantes. Allí había una batalla que librar: eso era lo que contaba.

Nettie corrió hacia ella alzando la cuchilla de carnicero. Su boca se abrió en una mueca que dejaba a la vista los dientes y un largo alarido surgió de su garganta.

Wilma se agachó, sosteniendo el trinchante como una enorme navaja. Cuando Nettie se abalanzó hacia ella, Wilma asestó un golpe con el arma. El acero se hundió profundamente en el vientre de Nettie y siguió una trayectoria ascendente que le seccionó el estómago, del que saltó un chorro repentino de maloliente bolo alimenticio. Wilma experimentó un instante de horror ante lo que acababa de hacer —¿era posible que fuese Wilma Jerzyck quien sostenía el mango del cuchillo hundido en el cuerpo de Nettie?— y sus músculos se relajaron un poco. El impulso del trinchante hacia arriba cesó antes de que el filo alcanzara el corazón de Nettie, que latía frenéticamente.

—¡Oooh, túuu, puuuta! —gritó Nettie, y descargó un golpe con el brazo alzado. La cuchilla de carnicero se clavó hasta la empuñadura en el hombro de Wilma, partiéndole la clavícula con un crujido seco.

El dolor, como un enorme tablón de madera, cayó sobre la mente de Wilma y borró de ella cualquier pensamiento objetivo. Solo quedó en ella la cosaca loca de furia. Wilma extrajo el trinchante de un tirón.

Nettie extrajo la cuchilla de carnicero de un tirón. Necesitó ambas manos para hacerlo, y cuando al fin consiguió desencajarlo del hueso, una porción de intestinos escapó del roto ensangrentado del vestido y colgó ante ella en un ovillo reluciente.

Las dos mujeres se movieron lentamente en círculo, dejando en el suelo un rastro de pisadas impreso con su propia sangre. La acera empezaba a parecer un diagrama de alguna extraña danza de Arthur Murray. Nettie se dio cuenta de que el mundo empezaba a desaparecer y reaparecer con cada latido, en grandes círculos lentos, y que las cosas perdían color y ella quedaba sumida en una bruma blanquecina hasta que, poco a poco, la imagen volvía a enfocarse. Se escuchó el corazón en los oídos, con grandes golpes sordos, pausados y contenidos. Sabía que estaba herida, pero no notaba ningún dolor. Pensó que Wilma debía de haberla rozado en el costado, o algo parecido.

Wilma, en cambio, era plenamente consciente de la gravedad de sus heridas; sabía que ya no podía levantar el brazo derecho y que tenía toda la espalda del vestido empapada de sangre. Sin embargo, no tenía la menor intención de huir. Jamás en su vida había huido de nada, y no empezaría entonces.

—¡Eh! —gritó una voz aguda al otro lado de la calle—. ¡Eh! ¿Qué están haciendo ahí, señoras? ¡Será mejor que lo dejen correr, sea lo que sea! ¡Deténganse ahora mismo o llamaré a la policía!

Wilma volvió la cabeza en la dirección de donde procedía la voz. En el mismo instante en que desvió la atención, Nettie avanzó un paso y blandió la cuchilla de carnicero en un arco amplio, paralelo al suelo. La hoja cortó de cuajo el saliente de la cadera de Wilma y chocó con estruendo contra el hueso pélvico, fracturándolo. Del lugar del impacto saltó un chorro de sangre. Wilma lanzó un chillido y se tambaleó hacia atrás, cortando el aire delante de ella con el trinchante. Sus pies tropezaron y cayó sobre la acera con un ruido sordo.

—¡Eh! ¡Eh!

La autora de los gritos era una anciana que las observaba desde el porche de su casa, con un chal de color morado envolviéndole el cuello y los hombros. Unas gafas amplificaban sus ojos hasta convertirlos en acuosas ruedas de terror. Esta vez, la voz clara y penetrante de la anciana anunció a voz en grito:

—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Policía! ¡Policía! ¡Se están matando! ¡Se están MATAAANDOOO!

Las dos mujeres de la esquina de Willow y Ford no prestaron atención.

Wilma había caído en un ovillo ensangrentado junto a la señal de stop y, cuando Nettie avanzó tambaleándose hacia ella, se incorporó hasta quedar sentada y sostuvo el trinchante en el regazo, apuntado hacia arriba.

—¡Vamos, desgraciada! —borbotó en tono altivo y burlón—. ¡Ven a por mí, si tienes agallas!

Nettie fue a por ella, con la boca desencajada. El ovillo de intestinos se balanceaba adelante y atrás contra el vestido como un feto malogrado. Su pie derecho tropezó con la pierna izquierda extendida de Wilma y cayó hacia delante. El trinchante la empaló justo por debajo del esternón. A través de una bocanada de sangre, Nettie emitió un gruñido, alzó la cuchilla de carnicero y descargó un golpe. La hoja de la pequeña hacha se enterró en el cráneo de Wilma Jerzyck con un único sonido apagado: ¡chonck! Wilma empezó a convulsionarse. Su cuerpo dio una sacudida y se arqueó debajo de Nettie. Y cada movimiento hundió todavía más el trinchante en el pecho de esta.

—Has matado… a mi… perrito —gimió, escupiendo con cada palabra una fina lluvia de sangre sobre la cara de Wilma, vuelta hacia el cielo. Después se estremeció de pies a cabeza y yació inmóvil. La cabeza golpeó el poste de la señal de stop al caer hacia delante.

Con una nueva sacudida, a Wilma le resbaló el pie a la cuneta. El zapato negro de ir a la iglesia salió despedido y aterrizó en un montón de hojas con el tacón bajo apuntando hacia las nubes apresuradas. Los dedos del pie se contrajeron una vez…, otra más…, y luego se relajaron.

Las dos mujeres yacían abrazadas como amantes, y la sangre de ambas teñía las hojas color canela de la cuneta.

—¡Se están MATAAANDOOO! —chilló de nuevo la anciana al otro lado de la calle; luego cayó hacia atrás y quedó tendida en medio del vestíbulo, sin sentido.

Otros vecinos se asomaban ya a las ventanas y abrían las puertas, se preguntaban unos a otros qué había sucedido, salían a los porches y a los patios delanteros y se acercaban a la escena con cautela para retroceder enseguida, con las manos sobre la boca, al advertir no solo lo que había sucedido, sino lo sangriento que había resultado.

Finalmente, alguien llamó a la comisaría.

18

Polly Chalmers caminaba lentamente Main Street arriba hacia Cosas Necesarias con sus manos transidas de dolor enfundadas en el par de guantes más cálido que tenía, cuando oyó la primera sirena de la policía. Se detuvo y observó uno de los tres coches patrulla Plymouth marrones del condado, que pasaba lanzado por el cruce de Main y Laurel con las luces encendidas y parpadeantes. Iría a ochenta, y seguía acelerando. Un segundo coche patrulla lo seguía de cerca.

Estuvo observándolos hasta que se perdieron de vista y frunció el ceño. Las sirenas y los vehículos policiales a toda velocidad eran una cosa muy rara en Castle Rock. Se preguntó qué habría sucedido; algo más serio que un gato subido a un árbol, pensó. Ya se lo contaría Alan cuando la llamara por la noche.

Polly miró de nuevo calle arriba y vio a Leland Gaunt en el umbral de la puerta de su tienda, observando también el paso de los coches patrulla con una expresión de ligera curiosidad. Bueno, aquello respondía a una de las preguntas: el hombre estaba en el local. Nettie no la había llamado para decirle una cosa u otra, aunque ello no había sorprendido demasiado a Polly; Nettie tenía una mente olvidadiza, de la que parecían resbalar enseguida las cosas.

Continuó calle arriba. El señor Gaunt volvió la cabeza y la vio. Su rostro se iluminó ligeramente.

—¡Señora Chalmers! ¡Cuánto me alegro de que se haya acercado por aquí!

Ella le dirigió una vaga sonrisa. El dolor, que había remitido un rato por la mañana, volvía a aumentar entonces, extendiendo su red de alambres finos y crueles a través de los músculos de sus manos.

—Habíamos quedado en que me llamaría Polly.

—Polly, entonces. Pase adentro… Me alegro muchísimo de verla. ¿A qué viene tanto alboroto?

—No lo sé —respondió ella. Gaunt sostuvo la puerta, Polly la cruzó y entró en la tienda pasando ante el hombre—. Supongo que alguien se habrá herido y necesitará ser trasladado al hospital. La asistencia médica en Norway es lentísima los fines de semana. Aunque no entiendo por qué iban dos coches patrulla…

El señor Gaunt cerró la puerta tras de sí. La campanilla tintineó. La cortina de la puerta estaba bajada y, con el sol del otro lado a aquella hora, el interior de Cosas Necesarias quedaba sumido en la penumbra, aunque si la penumbra podía ser agradable, se dijo Polly, aquella lo era como ninguna. Una lamparilla de lectura proyectaba un círculo de luz en el mostrador, junto a la anticuada caja registradora del señor Gaunt. Encima del mostrador había un libro abierto. Era La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson.

El señor Gaunt la observaba detenidamente, y Polly tuvo que sonreír de nuevo ante la expresión preocupada que leyó en sus ojos.

—Las manos me han dolido de mil demonios estos últimos días —comentó—. Supongo que no tengo un aspecto demasiado agradable.

—Tiene usted el aspecto de una mujer muy cansada y muy afligida.

A Polly le vaciló la sonrisa. En la voz del hombre había comprensión y una profunda compasión, y por un instante Polly tuvo miedo de estallar en lágrimas. El pensamiento que la ayudó a contenerlas fue muy extraño: «Sus manos. Si lloro, intentará consolarme. Me pondrá sus manos encima y…».

Reafirmó la sonrisa y respondió:

—Sobreviviré. Siempre lo hago. Dígame… ¿Nettie Cobb ha pasado por aquí, por casualidad?

—¿Hoy? —Gaunt frunció el ceño—. No; hoy, no. Si lo hubiera hecho, le habría enseñado otra pieza de cristal emplomado que llegó ayer. No es tan bonita como la que le vendí la semana pasada, pero creo que podría interesarle. ¿Por qué lo pregunta?

—¡Oh…! Por nada —respondió Polly—. Dijo que tal vez lo haría, pero Nettie… Nettie suele olvidar las cosas.

—Da la impresión de una mujer que ha tenido una vida muy difícil —apuntó el hombre en tono grave.

—Sí. En efecto, la ha tenido.

Polly pronunció aquellas palabras con voz lenta y maquinal. Parecía incapaz de apartar sus ojos de los de Gaunt. Por fin, una de sus manos rozó el ángulo de una de las vitrinas de objetos y eso hizo que rompiera el contacto visual con el hombre. Un leve gemido escapó de sus labios.

—¿Se encuentra bien?

—Sí, sí —aseguró Polly, pero era falso. Estaba muy lejos de encontrarse bien.

Y el señor Gaunt lo entendió perfectamente.

—No, no está usted bien —replicó con rotundidad—. Y por eso voy a prescindir de rodeos. El objeto del cual le he hablado llegó con la nueva remesa, en efecto. Ahora voy a dárselo y a enviarla a casa.

—¿Dármelo?

—Bueno, no se lo estoy regalando —dijo Gaunt mientras pasaba por detrás de la caja registradora—. No nos conocemos tan bien como para ofrecernos regalos, ¿verdad?

Polly sonrió. Gaunt era, evidentemente, un hombre amable; un hombre que, como era bastante lógico, quería hacer algo agradable por la primera persona de Castle Rock que se había mostrado amable con él. Pero Polly tuvo dificultades para responder; incluso las tuvo para seguir la conversación. El dolor de las manos era monstruoso. En aquel momento deseaba no haber acudido allí y, aunque no fuera muy cortés por su parte, lo único que quería era abandonar la tienda, volver a casa y tomarse otra pastilla contra el dolor.

—Este es el tipo de artículo que un vendedor está obligado a ofrecer a prueba… si es un hombre de principios éticos, por supuesto. —Sacó del bolsillo un aro de llaves, escogió una y abrió un cajón bajo la caja registradora—. Si lo prueba un par de días y descubre que no le produce efecto, cosa que debo advertirle que puede suceder, devuélvamelo. Si, por el contrario, descubre que le proporciona cierto alivio, entonces hablaremos del precio. Y, para usted —añadió con una sonrisa—, puedo asegurarle que el precio sería bajísimo.

Ella lo observó desconcertada. ¿Alivio? ¿De qué estaba hablando?

Gaunt sacó una cajita blanca y la depositó sobre el mostrador. Levantó la tapa con sus dedos largos y extraños y extrajo del fondo acolchado de la cajita un pequeño objeto de plata con una fina cadena. Parecía una especie de collar, pero el objeto que colgaba de la cadenita cuando el señor Gaunt lo tocó con los dedos parecía un pequeño infusor con forma de huevo para el té o un dedal de gran tamaño.

—Esto es egipcio, Polly. Es muy antiguo. No tanto como las pirámides, desde luego, pero muy antiguo a pesar de todo. En su interior hay algo. Algún tipo de hierba, creo, pero no estoy seguro.

Agitó la mano arriba y abajo. La esfera metálica perforada (el infusor para el té, si era eso el objeto en cuestión) saltó al final de la cadenita. Algo se movió en el interior. Algo que produjo un sonido polvoriento, resbaladizo. A Polly le resultó desagradable.

—Se llama un azká, o tal vez un azakah —apuntó el señor Gaunt—. En cualquier caso, es un amuleto que supuestamente libra de los dolores a quien lo lleva.

Polly esbozó una sonrisa. Deseaba ser cortés con Gaunt pero… ¿era posible lo que oía? ¿Había acudido hasta allí para encontrarse con una cosa como aquella? El objeto ni siquiera tenía valor estético. Era feo, y aún se quedaba corta en el calificativo.

—En realidad, no creo en…

—Yo, tampoco —la interrumpió Gaunt—, pero las situaciones desesperadas requieren a menudo medidas desesperadas. Le aseguro que es auténtico…, al menos en el sentido de que no ha sido fabricado en Taiwan. Es un objeto egipcio auténtico del ocaso del Imperio; no puede considerarse una reliquia, pero su origen es indiscutible. Viene con un certificado de procedencia que lo identifica como un útil de benka litis, o magia blanca. Quiero que lo coja y lo lleve. Supongo que parece una tontería y probablemente lo sea, pero en el cielo y en la tierra hay cosas más extrañas de las que algunos de nosotros soñamos incluso en nuestros momentos filosóficos más desbordantes.

—¿De veras piensa así? —inquirió Polly.

—Sí. A lo largo de mi vida he visto cosas que hacen de un medallón curativo o de un amuleto objetos perfectamente corrientes. —Un destello fugitivo brilló por un momento en sus ojos de color avellana—. Muchas cosas… Algunos pequeños rincones del mundo están llenos de cachivaches fabulosos, Polly. Pero no hablemos ahora de eso; hoy, usted es el tema central. Ya el otro día, cuando sospecho que el dolor no era ni con mucho tan terrible como ahora, me formé una idea bastante clara de lo penosa que ha llegado a hacerse su situación. He pensado que tal vez merezca la pena probar este pequeño… objeto. Al fin y al cabo, ¿qué tiene usted que perder? Nada de lo que ha intentado hasta ahora ha dado resultado, ¿verdad?

—Le agradezco la intención, señor Gaunt, de veras, sin embargo…

—Leland, por favor.

—Sí, de acuerdo. Se lo agradezco mucho, Leland, pero me temo que no soy supersticiosa.

Polly alzó la cabeza y vio los brillantes ojos avellana del hombre fijos en ella.

—No importa que usted lo sea o no, Polly…, porque este amuleto lo es.

Movió los dedos y el azká se balanceó suavemente al final de la cadena.

Polly abrió de nuevo la boca, pero esta vez no salió de ella palabra alguna. Se descubrió recordando un día de la primavera anterior.

Nettie había olvidado el ejemplar de Inside View al marcharse a casa, y al echarle un somero vistazo, entre las historias de niños lobo en Cleveland y formaciones geológicas en la luna que parecían la cara de JFK, Polly había tropezado con un anuncio de algo llamado el Dial de Oraciones de los Antiguos, que supuestamente remediaba los dolores de cabeza, las afecciones de estómago y la artritis.

Dominaba el anuncio un dibujo en blanco y negro de un individuo de larga barba con un sombrero de mago (Nostradamus o Gandalf, imaginó Polly) sosteniendo algo que parecía un molinete infantil sobre el cuerpo de un hombre en una silla de ruedas. La especie de molinete emitía un cono de radiación sobre el inválido, y aunque el anuncio no lo decía explícitamente, la obvia conclusión parecía ser que, en un par de noches, el hombre de la silla estaría bailando con frenesí en el Copa. Era ridículo, por supuesto; palabrería supersticiosa para gente cuya mente había titubeado o incluso se había rendido ante un asalto mantenido de dolor e incapacidad. Pero aun así…

Polly se había quedado mirando el anuncio largo rato y, por ridículo que fuera, había estado a punto de llamar al número 800 para pedidos telefónicos que figuraba al pie de la página. Porque tarde o temprano…

—Tarde o temprano, cualquier persona que padezca dolores debe explorar incluso los caminos más heterodoxos, si cabe la posibilidad de que tales caminos puedan conducir al alivio —terció el señor Gaunt—. ¿No lo cree así?

—Yo… Yo no…

—Crioterapia…, guantes térmicos…, incluso el tratamiento por radiaciones… Nada de eso le ha dado resultado, ¿verdad?

—¿Cómo sabe todo eso?

—Un buen comerciante se preocupa por conocer las necesidades de sus clientes —dijo Gaunt con su voz suave, hipnótica. Avanzó hacia la mujer sosteniendo la cadena de plata en un amplio aro de cuyo extremo inferior colgaba el azká, y Polly rehuyó el contacto de sus largos dedos y sus uñas coriáceas.

—No tema, querida. No le rozaré ni un cabello. Siempre que se tranquilice… y permanezca completamente quieta.

Y Polly se tranquilizó. Se quedó quieta como Gaunt le pedía. Se quedó de pie, inmóvil, con las manos (aún enfundadas en los guantes de lana) recatadamente cruzadas delante del cuerpo, y permitió que el hombre le pasara la cadena por la cabeza. Gaunt lo hizo con la dulzura de un padre al colocar el velo nupcial a una hija. Polly se sintió muy lejos del señor Gaunt, de Cosas Necesarias, de Castle Rock, incluso de sí misma. Se sintió como si estuviera en una llanura polvorienta bajo un cielo infinito, a cientos de kilómetros del ser humano más próximo.

El azká cayó contra la cremallera de su chaqueta de cuero con un ligero tintineo.

—Póntelo dentro de la chaqueta. Y cuando llegues a casa, métetelo bajo la blusa, también. Tiene que llevarse en contacto con la piel para que ejerza el máximo efecto.

—No puedo hacerlo —respondió Polly con voz muy lenta, como sonámbula—. La cremallera… No puedo bajar la cremallera…

—¿No? Inténtalo.

Así pues, Polly se quitó uno de los guantes y probó. Para su gran sorpresa, comprobó que era capaz de flexionar el pulgar y el índice de la mano derecha lo suficiente para coger la tirilla de la cremallera y tirar de ella.

—Ya está, ¿lo ves?

La pequeña pelota de plata cayó sobre la pechera de la blusa. Le pareció muy pesada y la sensación que producía llevarla no era precisamente cómoda. Se preguntó vagamente qué había en el interior, qué había producido aquel sonido polvoriento y resbaladizo. Algún tipo de hierba, había dicho Gaunt, pero a Polly no le había sonado a hojas, tampoco a polvo. A ella le había producido la impresión de que allí dentro se movía algo por su propia voluntad.

El señor Gaunt pareció comprender su desazón.

—Ya te acostumbrarás, y mucho antes de lo que piensas. Créeme, ya lo verás.

Fuera, a miles de kilómetros de distancia, se oían nuevas sirenas. Sonaban como espíritus perturbados.

El señor Gaunt dio media vuelta, y cuando sus ojos se apartaron de ella, Polly notó que empezaba a recuperar la concentración. Se sentía un tanto perpleja, pero también se encontraba bien. Como si acabara de despertar de una siesta breve pero reparadora. La sensación de incomodidad y desazón había desaparecido.

—Las manos todavía me duelen —murmuró, y era cierto, pero… ¿le dolían tanto como antes? Le parecía que el dolor había remitido un poco, pero aquello no podía ser otra cosa que la sugestión. Tenía la sensación de que Gaunt la había sometido a una especie de hipnosis en su empeño por obligarla a aceptar el azká. O tal vez era solo el calor de la tienda después del frío de la calle.

—Dudo mucho que el efecto prometido sea instantáneo —replicó el señor Gaunt con voz adusta—. Pero dele una oportunidad… ¿Lo hará, Polly?

—Está bien. Lo haré —asintió ella encogiéndose de hombros.

Al fin y al cabo, no tenía nada que perder. La bola era lo bastante pequeña para que apenas formara un bulto bajo una blusa y un suéter. No tendría que soportar preguntas si nadie sabía que la llevaba, lo cual era una ventaja; Rosalie Drake mostraría curiosidad y Alan, que era tan poco supersticioso como un tocón, probablemente lo encontraría divertido. En cuanto a Nettie… en fin, Nettie seguramente se quedaría muda de asombro si se enteraba de que Polly llevaba un auténtico amuleto mágico como los que anunciaban en su querida Inside View.

—No debe quitárselo, ni siquiera en la ducha —indicó el señor Gaunt—. No es necesario. Es plata de ley y no se oxidará.

—Pero ¿y si lo hago?

Gaunt tosió ligeramente con la mano sobre la boca, como con cierto apuro.

—Bien, el efecto beneficioso del azká es acumulativo. El portador se encuentra un poco mejor cada día: un poco hoy, un poco más mañana, etcétera. Al menos eso es lo que me han dicho.

¿Lo que le ha dicho quién?, se preguntó ella.

—Pero si el portador se lo quita, vuelve a su estado de dolor de repente, no poco a poco. Y luego, cuando se lo pone otra vez, ha de esperar días o incluso semanas para recuperar el terreno perdido.

Polly soltó una risilla. No pudo evitarlo y se sintió aliviada al ver que Leland Gaunt se unía a ella.

—Ya sé qué está pensando —dijo él—, pero solo pretendo ayudar, si puedo. ¿Puede usted creer esto, por lo menos?

—Sí —respondió Polly—, y se lo agradezco.

Pero mientras permitía que Gaunt le abriera la puerta para marcharse, la mujer se descubrió reflexionando también sobre otras cosas. En primer lugar, acerca de aquel estado casi hipnótico en el que había caído mientras el hombre le pasaba la cadena por la cabeza, por ejemplo. También acerca de su profundo desagrado a que Gaunt la tocara. Aquellas cosas estaban en abierta contradicción con los sentimientos de amistad, consideración y comprensión que proyectaba como un aura casi visible.

¿Acaso la había hipnotizado de alguna manera? Una idea estúpida…, ¿o no? Polly intentó recordar con exactitud cómo se había sentido mientras hablaban del azká, pero no lo consiguió. Si Gaunt la había hipnotizado, sin duda había sido por accidente, y con su colaboración. Más probablemente, lo sucedido era que había caído en ese estado de aturdimiento que a veces le provocaba el consumo excesivo de Percodan. Era lo que más le molestaba de las pastillas. No; aquello era la segunda cosa que más le disgustaba. Lo que realmente odiaba era que ya no producían siempre el efecto que esperaba de ellas.

—La llevaría a casa si supiera conducir —se ofreció el señor Gaunt—, pero me temo que nunca he aprendido.

—No hay ningún problema —respondió ella—. Le agradezco mucho su amabilidad.

—Deme las gracias si el azká funciona. Que tenga una buena tarde, Polly.

Nuevas sirenas ulularon en el aire. Se oían en el lado este del pueblo, hacia las calles Elm, Willow, Pond y Ford. Polly se volvió en aquella dirección. En el sonido de las sirenas, sobre todo en una tarde tan tranquila como aquella, había algo que conjuraba pensamientos vagamente amenazadores —pensamientos, ni siquiera imágenes— de una inminente tragedia. El sonido empezó a acallarse, perdiendo fuerza como una invisible cuerda de reloj en el luminoso aire otoñal.

Quiso comentar algo al respecto al señor Gaunt, pero al darse la vuelta encontró la puerta cerrada. El rótulo de

CERRADO

colgaba entre la cortina bajada y el cristal de la puerta, balanceándose suavemente de un lado a otro. Gaunt había desaparecido en el interior de la tienda mientras estaba vuelta de espaldas; lo había hecho tan en silencio que ella ni siquiera se había enterado.

Echó a andar hacia su casa con paso lento. Antes de que llegara al final de Main Street, otro vehículo policial pasó a su lado como una centella. Esta vez, era un coche patrulla de la policía del estado.

19

—¿Danforth?

Myrtle Keeton cruzó el umbral de la puerta delantera y entró en la sala de estar. Antes de seguir, sujetó el recipiente para la fondue bajo el brazo izquierdo mientras pugnaba por sacar la llave que Danforth había dejado en la cerradura.

—¡Danforth, ya estoy en casa!

No obtuvo respuesta. Y el televisor estaba apagado. Era extraño; Danforth estaba tan impaciente por llegar a casa a tiempo del saque inicial… Por un momento pensó si habría ido a ver el partido a otra casa, la de los Garson tal vez, pero la puerta del garaje estaba bajada, lo cual significaba que había guardado el coche, y Danforth no iba andando a ninguna parte si podía evitarlo. Sobre todo en Castle View, que tenía cuestas empinadas.

—Danforth, ¿estás en casa?

Tampoco esta vez hubo contestación. En el comedor había una silla caída. Myrtle frunció el ceño, dejó el recipiente para la fondue y levantó la silla. Los primeros hilos de la preocupación, finos como los de una telaraña, se extendieron en su mente. Se dirigió a la puerta del despacho, que estaba cerrada. Cuando llegó junto a esta, ladeó la cabeza contra la madera y aguzó el oído. Tuvo la certeza de percibir el suave crujido del sillón tras el escritorio.

—¿Danforth, estás ahí dentro?

No hubo respuesta…, pero le pareció oír una tos grave. La preocupación se convirtió en alarma. Danforth había estado bajo una gran tensión últimamente —era el único administrador municipal que trabajaba de verdad— y pesaba más de lo recomendable. ¿Y si había sufrido un ataque de corazón? ¿Y si estaba allí dentro, tendido en el suelo? ¿Y si el sonido que acababa de oír no era una tos, sino los esfuerzos de Danforth por respirar?

La mañana deliciosa y la comida perfecta que habían pasado juntos hacían que tal pensamiento pareciera horriblemente posible: primero, el dulce crescendo; después, la caída en picado. Alargó la mano para asir el tirador de la puerta del despacho…, pero la retiró y la utilizó para tirarse de la piel floja de la parte inferior del cuello con gesto nervioso. Le habían bastado unas cuantas experiencias, pocas pero amargas, para aprender que no debía molestar a Danforth en su despacho sin llamar… y que nunca, nunca, nunca debía entrar en su sanctasanctórum sin haber sido invitada.

Sí, pensó; pero si ha tenido un ataque al corazón o… o…

Recordó la silla volcada y la recorrió una nueva sensación de alarma.

Supongamos que ha llegado a casa y ha sorprendido a un ladrón, se dijo. ¿Y si el ladrón le ha golpeado en la cabeza, lo ha dejado sin sentido y lo ha arrastrado al despacho?

Descargó una lluvia de golpes con los nudillos sobre la puerta.