1

A las diez menos cuarto del domingo por la mañana, Nettie Cobb se puso el abrigo y lo abrochó rápidamente. Su rostro mostraba una expresión de torva determinación. Estaba en la cocina. Raider, a sus pies, la miraba como preguntándole si en efecto estaba decidida a hacerlo esta vez.

—Sí, completamente decidida —le aseguró.

Raider batió el suelo con la cola, como para decir que estaba seguro de que podía hacerlo.

—Le he preparado una buena lasaña a Polly y voy a llevársela. La pantalla de la lámpara está guardada en el armario, y sé que está segura allí; no necesito volver a comprobarlo porque lo sé en mi cabeza. Esa polaca loca no va a tenerme prisionera en mi propia casa. Si la veo en la calle, le cantaré las cuarenta. ¡Se lo he advertido!

Tenía que salir. Tenía necesidad de hacerlo y lo sabía. No había pisado la calle en dos días y había comprendido que, cuanto más tardara en hacerlo, más difícil le resultaría. Cuanto más tiempo pasara sentada en la sala con las cortinas echadas, más le costaría volver a correrlas. Era consciente de aquel terror confuso que le resultaba familiar y que penetraba furtivamente en sus pensamientos.

De modo que se había levantado temprano aquella mañana —¡a las cinco!— y había preparado una buena lasaña para Polly, como a ella le gustaba, con muchas espinacas y champiñones. Las setas eran de lata porque no se había atrevido a ir al supermercado la noche anterior, pero le parecía que había salido bastante bien a pesar de ello. En aquel momento la lasaña estaba colocada sobre la encimera, con un papel de aluminio cubriendo la parte superior de la fuente.

Nettie la cogió y cruzó el salón hasta la puerta.

—Sé buen chico, Raider. Volveré dentro de una hora. A no ser que Polly me invite a café, entonces tardaría un poco más. Pero no me sucederá nada. No tengo de qué preocuparme. No le he hecho nada a las sábanas de esa polaca loca, y si me molesta, la mandaré al carajo.

Raider emitió un severo ladrido para demostrar que entendía y creía lo que su ama decía.

Nettie abrió la puerta, se asomó y no vio nada. Ford Street estaba desierta como solo puede estarlo una calle de pueblo un domingo por la mañana. A lo lejos, la campana de una iglesia llamaba a la reunión a los baptistas del reverendo Rose, y la de otra convocaba a los católicos del padre Brigham.

Haciendo acopio de todo su valor, Nettie salió al sol dominical, dejó la fuente de la lasaña en el peldaño, cerró la puerta y dio vuelta a la llave. Después cogió la llave y se rascó con ella el antebrazo, dejando en la piel una ligera marca roja. Mientras se agachaba para recuperar la fuente, pensó: Ahora, cuando llegues a media manzana, o tal vez antes, empezarás a pensar que en realidad no has cerrado la puerta, después de todo. Pero lo has hecho. Has dejado la lasaña para cerrar la puerta. Y si todavía no estás segura, mírate el brazo y recuerda que te has hecho ese rasguño con tu propia llave… después de emplearla para cerrar la puerta. Recuerda eso, Nettie, y no pasará nada cuando empiece a asaltarte la duda.

Era un pensamiento maravilloso, y usar la llave para marcarse el brazo había sido una idea magnífica. La marca roja era algo concreto y, por primera vez en los dos últimos días (y, sobre todo, en las dos noches de insomnio), Nettie se sintió mejor. Avanzó por el camino particular de la casa hacia la acera con la cabeza alta y los labios apretados con tal fuerza que apenas resultaban visibles. Cuando llegó a la acera, volvió la cabeza en ambas direcciones buscando el cochecito amarillo de la polaca loca. Si lo veía, se proponía dirigirse abiertamente hacia él y exigir a la polaca loca que la dejara en paz. Sin embargo, no había el menor rastro del vehículo. El único que había a la vista era una vieja camioneta naranja estacionada calle arriba, y estaba vacía.

Bien.

Nettie puso rumbo a la casa de Polly Chalmers, y cuando las dudas la asaltaron, recordó que la pantalla de cristal emplomado estaba bajo llave. Raider montaba guardia y la puerta de la casa estaba cerrada. Sobre todo, esto último. La puerta delantera estaba cerrada y solo tenía que echar una mirada a la marca rojiza del brazo para asegurarse.

Así pues, continuó adelante con la cabeza alta y, al llegar a la esquina, dobló por ella sin mirar atrás.

2

Cuando la mujeruca chiflada desapareció de la vista, Hugh Priest se incorporó tras el volante de la camioneta naranja que había sacado del desierto aparcamiento de camiones a las siete de la mañana (Priest se había tendido en el asiento cuando Nettie apareció en la puerta). Puso el vehículo en punto muerto y dejó que se deslizara lentamente y sin hacer ruido por la ligera pendiente hasta la casa de la mujer.

3

El timbre de la puerta despertó a Polly de un estado de sopor que no era realmente sueño, sino una especie de somnolencia narcótica plagada de pesadillas. Se incorporó en la cama y advirtió que llevaba puesta la bata de andar por casa. ¿Cuándo se la había puesto? Por unos instantes fue incapaz de recordarlo y aquello la asustó. Luego cayó en la cuenta. El dolor que había estado esperando había llegado según lo previsto: a las cinco de la madrugada, la había despertado el peor acceso de dolor, probablemente, de toda su vida de artrítica. Había ido al baño a orinar y allí había descubierto que ni siquiera era capaz de romper un trozo del rollo de papel higiénico para secarse. Luego había tomado una píldora, se había enfundado la bata y se había sentado en la silla junto a la ventana del dormitorio a esperar que surtiera efecto. En algún momento debió de entrarle sueño y había vuelto a la cama.

Notaba las manos como toscas figuras de cerámica, cocidas hasta el punto de empezar a cuartearse. El dolor era caliente y frío a la vez, y penetraba profundamente en su carne como una compleja red de alambres ponzoñosos. Sostuvo las manos en alto con desesperación; unas manos de espantapájaros, horribles, deformes.

Abajo, el timbre de la puerta volvió a sonar y Polly emitió un pequeño gemido de aturdimiento. Saltó de la cama y salió al rellano con las manos colgando ante el cuerpo como la pata de un perro que se ha sentado ante su dueño para pedirle un dulce.

—¿Quién es? —preguntó. La voz le salió ronca, pegajosa de sueño. La lengua le sabía a un serrín que hubiera sido utilizado para rellenar la caja del gato.

—¡Soy Nettie! —le llegó la respuesta desde abajo—. ¿Te encuentras bien, Polly?

Nettie. Dios santo, ¿qué hacía Nettie allí un domingo por la mañana, antes de que amaneciera por completo?

—¡Sí, Nettie! —respondió—. ¡Tengo que ponerme algo encima! ¡Abre con tu llave, querida!

Cuando oyó que la llave de Nettie se introducía en la cerradura, Polly volvió corriendo al dormitorio. Consultó el reloj de la mesilla y comprobó que hacía varias horas que era de día. No había vuelto a la habitación para vestirse; tratándose de Nettie, la bata casera era suficiente. Pero Polly necesitaba una píldora. Nunca, en toda su vida, había necesitado tanto una pastilla como en aquel momento.

No se dio perfecta cuenta de lo terrible de su estado hasta que intentó coger una. Las pastillas —cápsulas, en realidad— estaban en un platillo de cristal sobre la repisa de la chimenea ornamental de la habitación. Polly consiguió llevar la mano hasta el plato sin problemas, pero una vez la tuvo allí, se descubrió absolutamente incapaz de coger una de las cápsulas. Sus dedos eran como las pinzas de una máquina agarrotada por falta de lubricante.

Lo intentó de nuevo, concentrando toda su voluntad en obligar a sus dedos a cerrarse en torno a una de las cápsulas gelatinosas. Sus esfuerzos se vieron recompensados con un ligero movimiento y un gran estallido de dolor. Nada más. La mujer emitió un leve murmullo de agonía y frustración.

—¿Polly? —La voz de Nettie, procedente ahora del pie de la escalera, tenía un tono de preocupación. Los vecinos de Castle Rock tal vez consideraran que Nettie no se enteraba de nada, pensó Polly, pero en lo que se refería a las vicisitudes de su artritis, Nettie sabía muy bien cómo estaban las cosas. Llevaba demasiado tiempo frecuentando la casa para llamarse a engaño… y quería demasiado a Polly para no darse cuenta—. ¿De veras te encuentras bien, Polly?

—¡Ahora mismo bajo, querida! —le respondió, intentando hablar en tono animado y distendido. Y al tiempo que retiraba la mano del platillo de cristal e inclinaba el rostro sobre él, pensó: ¡Cielos, por favor, que no suba ahora! ¡Que no me vea hacer esto!

Hundió el rostro en el plato como un perro disponiéndose a beber de su cuenco y sacó la lengua. La envolvió el dolor, la vergüenza, el horror y, sobre todo, una lóbrega depresión, todo marrones y grises. Apretó la lengua contra una de las cápsulas hasta que la notó pegada. La introdujo en la boca —ahora no como un perro, sino como un oso hormiguero engullendo un sabroso bocado— y la tragó.

Mientras la píldora recorría su breve y duro camino a lo largo de la garganta, pensó de nuevo: Daría cualquier cosa por librarme de esto. Cualquier cosa. Lo que fuese.

4

Hugh Priest apenas soñaba ya; últimamente, más que dormir, caía inconsciente. Pero aquella noche había tenido un sueño, una auténtica maravilla de sueño que le había revelado todo lo que debía saber y todo lo que se esperaba de él.

En el sueño estaba sentado ante la mesa de la cocina, tomando una cerveza y viendo un concurso de televisión llamado La venta del siglo. Todos los premios eran objetos que había visto en aquella tienda, Cosas Necesarias. Y a todos los concursantes les rezumaba sangre de los oídos y del rabillo de los ojos. Se reían, pero parecían aterrorizados.

De repente, una voz sofocada empezó a llamarlo:

—¡Hugh! ¡Hugh! ¡Déjame salir, Hugh!

La voz procedía del armario. Se acercó a él y lo abrió, dispuesto a retorcer el cuello a quien se ocultara allí dentro. Pero no había nadie; solo el habitual embrollo de botas, bufandas, abrigos, aparejos de pesca y las dos escopetas.

—¡Hugh!

Levantó la mirada, porque la voz procedía del estante superior.

Era la cola de zorro. La cola de zorro le estaba hablando y Hugh reconoció al momento la voz. Era la de Leland Gaunt. Cogió el pedazo de piel y se deleitó de nuevo en su afelpada suavidad, en su textura un poco como la seda, un poco como la lana y, en realidad, diferente a cualquier otra cosa que no fuera su secreta esencia.

—Gracias, Hugh —le dijo la cola de zorro—. Ahí dentro estaba muy apretada. Además, tenías la vieja pipa en ese estante, ¡qué peste!

—¿Quieres que te guarde en otra parte? —preguntó Hugh. Incluso en sueños, se sentía un poco estúpido hablando con una cola de zorro.

—No, ya voy acostumbrandome. Pero tenía que hablar contigo. Tienes que hacer una cosa, ¿recuerdas? Lo has prometido.

—Nettie, la chiflada —asintió—. Tengo que gastarle una broma a la chiflada de Nettie.

—Exacto —continuó la cola de zorro—, y tienes que hacerlo en cuanto despiertes. Así que escucha…

Hugh había escuchado.

La cola de zorro le había dicho que en casa de Nettie no habría nadie, solo el perro, pero una vez estuvo ante la puerta, Hugh decidió que sería mejor llamar. Lo hizo y oyó unas pezuñas que traqueteaban sobre el suelo de madera en dirección a la puerta, pero nada más. Llamó de nuevo, solo para convencerse. Dentro sonó un solitario ladrido seco.

—¿Raider? —dijo Hugh. La cola de zorro le había revelado el nombre del perro. Aunque la mujer que se lo había puesto estaba loca de remate, Hugh había pensado que aquel nombre sonaba bien.

El solitario ladrido se repitió, esta vez no tan seco.

Hugh sacó un juego de llaves del bolsillo superior de la cazadora de cuadros y lo examinó. Hacía mucho tiempo que tenía aquel puñado de llaves y ya no se acordaba de adónde pertenecían algunas, pero entre ellas había cuatro ganzúas, fácilmente identificables por sus largas tijas, que eran las que buscaba.

Echó un vistazo a un lado y a otro, comprobó que la calle seguía tan desierta como cuando había llegado y empezó a probar las llaves una tras otra.

5

Cuando Nettie vio la cara pálida y abotargada y los ojos hundidos de Polly, olvidó de pronto todos aquellos miedos que la habían roído como los dientes afilados de una comadreja mientras se dirigía hacia la casa. Ni siquiera tuvo que ver sus manos, que Polly sostenía aún a la altura de la cintura (cuando le daban accesos como aquel, dejarlas colgando a los costados le producía un dolor terrible), para saber cómo estaban las cosas.

Depositó la lasaña sin la menor ceremonia sobre una mesa al pie de la escalera. Si la fuente hubiera caído al suelo, Nettie no le habría prestado la menor atención. La mujer nerviosa que Castle Rock se había acostumbrado a ver por sus calles, la mujer que siempre parecía andar escabulléndose de alguna actividad inconfesable aunque solo se dirigiera a echar una carta a correos, había desaparecido. En su lugar había una Nettie diferente; la Nettie de Polly Chalmers.

—Vamos —ordenó con tono enérgico—. Ve al salón. Yo buscaré los guantes térmicos.

—Nettie, me encuentro bien —protestó débilmente Polly—. Acabo de tomarme una pastilla y estoy segura de que en unos minutos…

Pero Nettie ya le había pasado un brazo por la cintura y la conducía hacia la sala de estar.

—¿Qué ha sucedido? ¿Te has quedado dormida encima de ellas?

—No… De lo contrario, me habría despertado. Es solo… —Soltó una risilla, pero le salió un sonido débil, aturdido—. Es solo que me duele. Sabía que hoy iba a tener un mal día, pero no sospechaba hasta qué punto. Y los guantes térmicos no son ningún alivio.

—A veces sí. Ya sabes que a veces sí. Ahora siéntate ahí.

El tono de Nettie no admitía negativas. Se quedó junto a Polly hasta que esta tomó asiento en un sillón de mullidos cojines. A continuación fue al baño de la planta baja a buscar los guantes. Polly había dejado de usarlos hacía un año, pero Nettie, al parecer, sentía por ellos una veneración casi supersticiosa. Alan había comentado en una ocasión que los guantes eran su versión del caldito de pollo de las abuelas, y los dos habían celebrado la ocurrencia con una carcajada.

Polly permaneció sentada con las manos apoyadas en los brazos del sillón como pedazos de madera procedentes de un naufragio y contempló con añoranza el sofá del otro extremo de la sala, donde ella y Alan habían hecho el amor el viernes por la noche. Las manos no le habían dolido en absoluto, aunque desde entonces ya parecían haber transcurrido mil años. Se le ocurrió que aquel placer, por profundo que fuera, había sido algo fantasmal, efímero. Tal vez el amor hiciera girar el mundo, pero Polly estaba convencida de que eran los gritos y las lágrimas de los malheridos y de quienes sufrían penosos dolores lo que movía el universo en torno al gran poste de cristal de su eje.

¡Ah, estúpido sofá!, pensó para sí. Estúpido sofá vacío, ¿de qué me sirves ahora?

Nettie regresó con los guantes térmicos. Tenían el aspecto de unos mitones de cocina acolchados, conectados por un cable eléctrico aislado. Del dorso del guante izquierdo salía un cordón enrollado, con un enchufe en el extremo. Polly había visto un anuncio de aquellos guantes en La buena ama de casa, precisamente. Había llamado a la Fundación Nacional de la Artritis, al número de información gratuita, y allí le habían asegurado que los guantes proporcionaban un alivio temporal en algunos casos. Cuando le había mostrado el anuncio al doctor Van Allen, este había recitado el estribillo que ya le resultaba fastidiosamente familiar dos años atrás: «Bueno, no te hará ningún mal».

—Vamos, Nettie, estoy segura de que en unos minutos…

—… te sentirás mejor —terminó la frase su interlocutora—. Sí, claro que sí. Y quizá los guantes contribuyan a ello. Levanta las manos, Polly.

Polly se dio por vencida y levantó las manos. Nettie sostuvo los guantes por las puntas, los abrió todo lo posible y los deslizó con el cuidado de un experto en desactivación de explosivos al cubrir unos paquetes de goma dos con una manta amortiguadora de estallidos. Sus gestos eran suaves, expertos y amorosos. Polly no creía que los guantes sirvieran de nada…, pero la evidente preocupación de Nettie ya estaba produciendo sus efectos.

Nettie cogió la clavija, se arrodilló y la introdujo en el enchufe de la pared más próximo al sillón. Los guantes empezaron a zumbar por lo bajo y los primeros hilillos de calor seco acariciaron la piel de las manos de Polly.

—Eres demasiado buena conmigo, ¿sabes? —musitó esta en voz baja.

—Imposible —replicó Nettie—. Nunca jamás. —Su voz sonaba un poco ronca y en sus ojos había un brillo acuoso—. Polly, no soy nadie para meterme en tus asuntos, pero no puedo callar por más tiempo. Tienes que hacer algo con esas pobres manos tuyas. Es preciso que hagas algo. No puedes dejar que las cosas sigan así.

—Ya lo sé, querida, ya lo sé. —Polly hizo un enorme esfuerzo para escalar el muro de depresión que se había ido levantando en su mente—. ¿Cómo es que has venido, Nettie? Seguro que no lo has hecho para ponerme en las manos estas tostadoras.

—¡Te he preparado una lasaña! —respondió Nettie radiante.

—¿De veras? ¡Oh, Nettie, no deberías haberte molestado!

—¿Qué no? Pues yo no opino lo mismo. Para mí que no vas a poder cocinar en todo el día, ni mañana tampoco. La guardaré en la nevera.

—Gracias. Muchas gracias.

—Me alegro de haber tenido la idea. Me alegro doblemente, ahora que te veo. —Llegó hasta el umbral de la sala y volvió la cabeza. Un rayo de sol le cruzó el rostro, y de no haber estado tan abrumada por el dolor, Polly habría podido apreciar en aquel instante lo cansada y ojerosa que se veía a Nettie—. Y ahora no te muevas —añadió esta.

Polly se echó a reír y la carcajada sorprendió a ambas.

—¡No podría! ¡Estoy atrapada!

Nettie fue a guardar la lasaña en la nevera y Polly oyó cómo se abría y se cerraba la puerta. Después le llegó su voz desde la cocina:

—¿Quieres que prepare un café? ¿Te apetece una taza? Puedo ayudarte con eso…

—Sí, eres muy amable —respondió Polly. El zumbido de los guantes era ahora más sonoro; estaban muy calientes. Y, o bien tenían realmente una acción beneficiosa, o la píldora le estaba produciendo mucho más efecto que la que había tomado a las cinco. Lo más probable era que fuese una combinación de ambas cosas, pensó—. Pero si tienes cosas que hacer en casa…

Nettie apareció en el quicio de la puerta. Había cogido el delantal de la despensa, se lo había puesto y traía la vieja cafetera de latón en la mano. Ella jamás utilizaría aquella nueva cafetera digital Toshiba… y Polly tenía que reconocer que la infusión que salía del cacharro de Nettie era mejor.

—No tengo ningún lugar mejor que este donde estar —declaró—. Además, la casa está bien cerrada y Raider vigila.

—Desde luego —asintió Polly con una sonrisa. Conocía muy bien a Raider. Era un perrillo que no llegaba a los diez kilos de peso y se ponía patas arriba enseñando el vientre cada vez que alguien, cartero, agrimensor o vendedor a domicilio, acudía a la casa.

—En cualquier caso, supongo que ella me dejará en paz. Ya se lo he advertido. No la he visto rondar ni ha vuelto a llamar, de modo que ha terminado por entender que hablaba en serio, supongo.

—¿Advertir a quién? ¿De qué? —inquirió Polly, pero Nettie ya había abandonado el quicio de la puerta y Polly estaba realmente prisionera en el sillón, con los guantes eléctricos por esposas. Cuando Nettie regresó con la bandeja del café, el Percodan había empezado a nublarle la mente y le había borrado de la memoria el extraño comentario de Nettie… que no resultaba, en cualquier caso, nada sorprendente, ya que Nettie hacía comentarios extraños continuamente.

Nettie añadió crema de leche y azúcar al café de Polly y sostuvo la taza en alto para que pudiera tomar un sorbo sin esfuerzo. Charlaron de diversas cosas y, por supuesto, no tardó en salir en la conversación una referencia a la nueva tienda. Nettie le contó de nuevo la compra de la pantalla de lámpara de cristal emplomado, pero no con el extremo detalle que Polly esperaba, dado lo extraordinario de tal suceso en la vida de Nettie. Sin embargo, la charla le hizo recordar otra cosa: la nota que el señor Gaunt había dejado en el recipiente del pastel.

—Casi me había olvidado…, el señor Gaunt me pidió que pasara por la tienda esta tarde. Dijo que tal vez tuviera un objeto que me interesaría.

—Pero no irás, ¿verdad? Con las manos en ese estado…

—Quizá sí. Las noto mejor. Creo que los guantes han dado resultado esta vez, al menos un poco. Y es preciso que haga algo… —añadió, mirando a Nettie con gesto casi de súplica.

—Bueno… supongo que… que… —A Nettie se le ocurrió una idea—. ¿Sabes qué?, podría pasarme por allí camino de casa y preguntarle si podría venir él aquí.

—¡Oh, no, Nettie…! Tendrías que desviarte de tu camino.

—Solo un par de manzanas. —Nettie dirigió una furtiva mirada de reojo a Polly—. Además, tal vez haya recibido otra pieza de cristal emplomado. No tengo dinero para comprar otra, pero el señor Gaunt no lo sabe, y echar un vistazo no cuesta nada, ¿verdad?

—Pero pedirle que venga aquí…

—Le explicaré cómo te encuentras —replicó Nettie en tono resuelto, y empezó a recoger el servicio de café en la bandeja—. A menudo, los comerciantes ofrecen demostraciones a domicilio…, si tienen algo que merezca la pena vender, claro está.

Polly la contempló con sorpresa y cariño.

—¿Sabes, Nettie?, cuando estás aquí pareces un poco distinta.

Nettie la miró desconcertada.

—¿En serio?

—Sí.

—¿Cómo?

—Agradablemente distinta, te lo aseguro. Pero no importa. Y creo que esta tarde voy a salir, a menos que sufra una recaída. Pero si finalmente pasas por Cosas Necesarias…

—Lo haré.

Una mirada de impaciencia mal contenida brilló en los ojos de Nettie. Desde que se le había ocurrido, la idea se había apoderado de ella con la intensidad de una obsesión. Hacer cosas por Polly había sido un tónico para sus nervios, en absoluto un error.

—… y si el señor Gaunt está allí, dale mi teléfono de casa y dile que me llame si ha encontrado el objeto que quería enseñarme. ¿Podrías hacerme ese favor?

—¡Desde luego! —respondió Nettie.

Se levantó con la bandeja y la llevó a la cocina. Dejó el delantal en el gancho de la despensa y volvió al salón para quitarle a Polly los guantes térmicos. Ya llevaba puesto el abrigo. Polly le dio las gracias otra vez, y no solo por la lasaña. Las manos aún le dolían mucho, pero el dolor era soportable. Y podía mover los dedos de nuevo.

—No tienes de qué darlas —respondió Nettie—. ¿Y sabes una cosa? Tienes mejor aspecto. Estás recobrando el color. Cuando te he visto al entrar, me has asustado. ¿Puedo hacer algo más por ti antes de marcharme?

—No, creo que no. —Alargó las manos, todavía calientes y algo enrojecidas por los guantes, y tomó torpemente entre ellas las de Nettie—. Me alegro muchísimo de que hayas venido, querida.

Las raras ocasiones en que Nettie sonreía, lo hacía con toda la cara; su sonrisa era como ver salir el sol entre las nubes al final de una mañana encapotada.

—Te quiero, Polly.

Emocionada, Polly contestó:

—Yo también te quiero, Nettie.

Nettie se marchó. Fue la última vez que Polly la vio con vida.

6

La cerradura de la puerta delantera de la casa de Nettie Cobb no era más complicada que la de una caja de caramelos; la primera ganzúa que probó le bastó a Hugh para hacerla saltar.

Abrió la puerta. En el suelo del recibidor, sentado sobre los cuartos traseros, vio a un perrillo de pelaje rubio con el pecho blanco. El animal emitió su solitario ladrido seco cuando la gran sombra de Hugh se cernió sobre él, privándole del sol que disfrutaba.

—Tú debes de ser Raider —murmuró Hugh, al tiempo que se llevaba la mano al bolsillo.

El perro ladró de nuevo y enseguida rodó sobre el lomo, mostrando el vientre y completamente despatarrado.

—¡Vaya, muy bonito! —le dijo Hugh. Raider batió su corta cola contra el suelo de madera, presumiblemente de acuerdo. Hugh cerró la puerta y se agachó junto al animal. Con una mano le rascó el flanco derecho, en ese lugar mágico que está conectado de algún modo con la pata trasera de ese lado, y Raider empezó a rascar el aire con ella enérgicamente. Con la otra mano sacó del bolsillo una navaja multiuso del ejército suizo.

—¡Vaya, eres un tipo simpático! —canturreó Hugh—. ¿Verdad que sí?

Dejó de rascar y sacó un fragmento de papel del bolsillo de la camisa. En él había escrito con su laboriosa caligrafía de escolar el mensaje que le había transmitido la cola de zorro. (Hugh se había sentado a la mesa de la cocina y lo había escrito antes incluso de vestirse, para que no se le olvidara una sola palabra.)

Hugh sacó el sacacorchos recogido en uno de los huecos de la gruesa navaja y atravesó la nota con él. Luego colocó el cuerpo del utensilio de costado y cerró el puño en torno a él de modo que la espiral puntiaguda del sacacorchos sobresaliera entre los dedos corazón y anular de su recia diestra. Volvió a rascar el flanco de Raider, que mientras tanto había seguido patas arriba, observando a Hugh con aire amistoso. Aquel perro era más tonto de lo que parecía, pensó Hugh.

—Sí, señor, eres un perrito muy simpático, ¿verdad? El más simpático de todos —murmuró, rascándolo con energía. En esta ocasión, Raider agitó las dos patas traseras a la vez, como si pedaleara en una bicicleta invisible—. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Y sabes qué tengo en casa? ¡Tengo una cola de zorro! ¡Sí, señor!

Hugh sostuvo el sacacorchos con la nota sobre el babero blanco de Raider.

—¿Y sabes otra cosa? ¡Voy a quedármela!

Su mano derecha hundió con fuerza el sacacorchos en el pecho del animal. La zurda, con la que había acariciado a Raider hasta aquel instante, tenía ahora inmovilizado al perro mientras Hugh daba tres vueltas secas y enérgicas al utensilio. Un chorro de sangre cálida brotó de la herida y le bañó ambas manos. El perro se debatió en el suelo unos instantes y luego quedó inmóvil. Ya no volvería a emitir su ladrido seco e inofensivo.

Hugh se incorporó con el corazón desbocado. De pronto, se sintió muy culpable por lo que acababa de hacer. Se sintió casi enfermo. Tal vez Nettie estaba chiflada, o tal vez no, pero la mujer estaba sola en el mundo y ahora él acababa de matarle el que, probablemente, era su único amigo.

Se restregó la mano ensangrentada por la camisa. La mancha apenas se notó sobre la lana oscura. Hugh no podía apartar los ojos del perro. Aquello era obra suya. Sí, era obra suya y lo sabía, pero casi no podía creerlo. Era como si hubiera estado en trance, o algo parecido.

Y la voz interior, la que a veces le hablaba de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, intervino de pronto: Sí, y supongo que llegarás a convencerte de ello, con el tiempo. Pero no estabas en ningún maldito trance; sabías muy bien lo que hacías.

Y por qué.

El pánico empezó a adueñarse de él. Tenía que irse de allí. Sin darse la vuelta, retrocedió lentamente por el recibidor y soltó un grito ronco al tropezar con la puerta principal, cerrada. Con las manos a la espalda, buscó a tientas el tirador hasta encontrarlo. Lo hizo girar, abrió la puerta y salió rápidamente de la casa de Nettie, la chiflada. Miró con gesto nervioso a un lado y a otro, esperando encontrar a la mitad del pueblo congregada allí, contemplándolo con ojos solemnes y acusadores. Sin embargo, solo vio a un chiquillo pedaleando calle arriba. En el cesto de la bicicleta, el chico llevaba colocada en un ángulo extraño una nevera de excursión. Playmate. Enfrascado en su pedaleo, no dedicó siquiera una mirada a Hugh Priest al pasar junto a él, y cuando hubo desaparecido, solo rompieron el silencio las campanas de la iglesia…, en esta ocasión llamando a los metodistas.

Hugh apretó el paso por el sendero de la casa, ordenándose a sí mismo no echar a correr, pero a pesar de todo ya iba al trote cuando llegó a la furgoneta. Abrió la puerta con movimientos torpes, se deslizó tras el volante y trató de introducir la llave en el contacto. Lo intentó tres o cuatro veces, pero la condenada llave se negaba a entrar. Tuvo que sujetarse la mano derecha con la zurda para, por fin, lograr ensartar la llave en la ranura. Tenía la frente perlada de sudor. Hugh había padecido muchas resacas, pero nunca se había sentido de aquella manera. Era como si sufriera un acceso de malaria, o algo parecido.

El vehículo se puso en marcha con un rugido y un eructo de humo azulado. A Hugh se le escapó el pie del embrague, la camioneta dio dos bruscos saltos separándose del bordillo y el motor se ahogó. Jadeando ásperamente entre dientes, Hugh arrancó de nuevo y se alejó a toda prisa.

Cuando llegó al aparcamiento público de camiones (que aún seguía tan desierto como las montañas de la luna) y cambió la furgoneta por su Buick viejo y abollado, Hugh ya se había olvidado por completo de Raider y de lo que había hecho con el sacacorchos. Tenía otra cosa en que pensar, otra cuestión mucho más importante. Durante el viaje de vuelta al aparcamiento, lo había invadido una febril certeza: alguien había entrado en su casa mientras estaba ausente, y el intruso le había robado la cola de zorro.

Hugh voló hacia allí a más de noventa, se detuvo a cuatro dedos del porche destartalado de la entrada entre una granizada de grava y una nube de polvo, y subió los peldaños de dos en dos. Entró en la casa como una exhalación, corrió al armario y abrió la puerta. De puntillas, empezó a explorar el estante superior con manos temblorosas, llenas de pánico.

Al principio no encontró nada más que madera desnuda, y lanzó un sollozo de miedo y de rabia. Luego, su zurda palpó aquel objeto de tacto afelpado, que no se parecía a la seda ni a la lana, y una gran sensación de paz y de satisfacción recorrió su cuerpo. Era como la comida para el hambriento, el descanso para el cansado, la quinina para el enfermo de malaria. El retumbar sostenido de su corazón empezó por fin a apaciguarse. Sacó la cola de zorro de su escondite y se sentó ante la mesa de la cocina. Extendió la cola sobre sus muslos musculosos y se puso a acariciarla con ambas manos.

Y así permaneció durante más de tres horas.

7

El chico que Hugh había visto pasar sin reconocerlo, el de la bicicleta, era Brian Rusk. Brian también había tenido un sueño aquella noche y, en consecuencia, también debía hacer un trabajito esa mañana.

En el sueño, estaba a punto de empezar el séptimo y decisivo partido de la Serie Mundial, de una antigua Serie Mundial de los tiempos de Elvis, que ofrecía la vieja rivalidad apocalíptica, el avatar del béisbol, el enfrentamiento entre los Dodgers y los Yankees. Sandy Koufax estaba en el descansadero, calentando el brazo con el que iba a lanzar para los «Da Bums». También estaba hablándole a Brian Rusk, que se encontraba a su lado, entre bola y bola. Sandy Koufax acababa de decirle a Brian exactamente lo que debía hacer. Se lo había explicado con toda claridad y precisión, poniendo todos los puntos sobre las íes.

El problema era que Brian no quería hacerlo.

Se sentía fatal, poniendo reparos a una leyenda del béisbol como Sandy Koufax, pero se mantuvo en sus trece a pesar de ello.

—Usted no lo entiende, señor Koufax. Quedamos en que le gastaría una broma a Wilma Jerzyck, y cumplí la promesa. Ya se la he gastado.

—¿Y qué? —insistió Sandy Koufax—. ¿Qué pretendes decir con eso?

—Que ya he cumplido el trato. Ochenta y cinco centavos y una broma.

—¿Estás seguro de eso, mocoso? ¿Una broma? ¿Estás seguro? ¿Dijo él algo como «una única broma»? ¿Algo legal por el estilo?

Brian no lo recordaba con exactitud, pero la sensación de que su ídolo le había pillado se hizo cada vez más intensa en su interior. No…, no solo pillado. Atrapado. Como un ratón con un pedazo de queso.

—Deja que te diga una cosa, mocoso. El trato…

Dejó la frase a medias y emitió un pequeño «¡unnnh!» mientras lanzaba una bola rápida y dura de arriba abajo. La pelota sonó en el guante del receptor como un disparo de fusil. Se levantó una nubecilla de polvo del guante y Brian se dio cuenta con perpleja consternación de que conocía los ojos intensamente azules que observaban tras la máscara del receptor. Aquellos ojos eran los del señor Gaunt.

Sandy Koufax recogió la bola que le devolvió el señor Gaunt y miró a Brian con unos ojos insulsos, como dos cristales pardos.

—El trato es el que yo diga, mocoso.

Pero los ojos de Sandy Koufax no eran en absoluto pardos, advirtió Brian en el sueño; también eran azules, lo cual era perfectamente lógico, ya que Sandy Koufax también era el señor Gaunt.

—Pero…

Koufax/Gaunt levantó la mano enguantada.

—Mira, mocoso: odio esa palabra. De todas las palabras de nuestro idioma, seguramente es la que más odio. Incluso diría que es la que más me repugna en cualquier idioma.

El hombre ataviado con el viejo uniforme de los Dodgers de Brooklyn escondió la bola en el guante y se volvió hacia Brian. Era el señor Gaunt, sin duda, y Brian notó un terror paralizante, funesto, en el corazón.

—Es muy cierto que te dije que gastaras una broma a Wilma, Brian, pero nunca mencioné que fuera la única broma que quería que le gastaras. Eso solo lo entendiste tú, mocoso. ¿Me crees, o quieres escuchar la grabación de nuestra conversación?

—Le creo —respondió Brian, peligrosamente a punto de lloriquear—. Le creo, pero…

—¿Qué acabo de decirte acerca de esa palabra, mocoso?

Brian bajó la cabeza y tragó saliva con esfuerzo.

—Tienes mucho que aprender sobre regateos —continuó Koufax/Gaunt—. Tú y todos los que viven en Castle Rock. Pero esa es una de las razones de mi presencia en el pueblo: dirigir un seminario sobre el arte del regateo. Una vez hubo en el pueblo un tipo, un caballero llamado Merrill, que sabía un poco del asunto, pero hace mucho que ese individuo desapareció sin dejar rastro. —En el rostro fino y sombrío de Sandy Koufax apareció una sonrisa que dejó a la vista los dientes grandes e irregulares de Leland Gaunt—. Y hablando de tratos, Brian…, también tengo mucho que enseñar respecto a eso.

—Pero…

La palabra salió de la boca de Brian antes de que el muchacho pudiera contenerla.

—Nada de peros —replicó Koufax/Gaunt. Se inclinó hacia delante y su rostro contempló con solemnidad a Brian por debajo de la visera de la gorra—. El señor Gaunt sabe más que nadie. ¿Puedes repetir eso, Brian?

Las palabras se formaron en su garganta, pero no logró articular ningún sonido. Brian notó unas lágrimas calientes a punto de saltar de sus ojos.

Una mano grande y fría descendió sobre su hombro y lo agarró.

—¡Repítelo!

—El señor Gaunt… —Brian tuvo que tragar saliva otra vez para dejar paso a las palabras—. El señor Gaunt sabe más que nadie.

—Así es, mocoso. Exactamente así. Y eso significa que vas a hacer lo que te diga, de lo contrario…

Brian reunió todas sus fuerzas en un último intento de resistencia.

—¿Y si digo que no, de todos modos? ¿Y si me niego porque no entendí bien los…, cómo se llaman…, los términos?

Koufax/Gaunt sacó la pelota del guante y cerró la mano desnuda en torno a ella. Unas gotas de sangre empezaron a rezumar de las costuras.

—No estás en condiciones, Brian —dijo sin alzar la voz—. Ya no. Entiéndelo, este es el partido definitivo de la Serie Mundial. Todas las bases están llenas y ha llegado la hora de la verdad. Echa un vistazo a tu alrededor. Anda, fíjate bien.

Brian miró a su alrededor y vio con horror que Ebbets Field estaba tan lleno que hasta había gente en los pasillos, y él conocía a todo el mundo. Vio a su padre y a su madre sentados con su hermano pequeño, Sean, en el palco de autoridades detrás de la base de bateo. La clase de logopedia, flanqueada por la señorita Ratcliffe en un extremo y su novio grandullón y estúpido, Lester Pratt, en el otro, ocupaba una zona a lo largo de la línea de primera base, y vio a sus compañeros engullendo bocadillos de frankfurt y tomando Royal Crown Cola. En las gradas de sol estaba todo el departamento de policía de Castle Rock, tomando cerveza en vasos de papel con las fotos de las concursantes candidatas a Miss Rheingold de aquel año. Vio a sus compañeros de clase en la escuela dominical, a los miembros del Consejo Municipal, a Myra y Chuck Evans, a sus tíos, tías y primos. Allí, en una localidad detrás de la tercera base, estaba Sonny Jackett, y cuando Koufax/Gaunt lanzó la pelota ensangrentada y esta volvió a chocar con el guante del receptor con aquel chasquido como un disparo de fusil, Brian vio que el rostro tras la máscara era ahora el de Hugh Priest.

—Te he cazado, muchachito —le dijo Hugh mientras devolvía la bola—. Te haré confesar.

—En fin, mocoso, que ya no se trata del cromo de béisbol —intervino Koufax/Gaunt a su lado—. Lo comprendes, ¿verdad? Cuando arrojaste ese barro a las sábanas limpias de Wilma Jerzyck, desencadenaste algo. Como el que provoca un alud por el mero hecho de hablar demasiado alto un día cálido de invierno. Ahora tu decisión es muy sencilla. O sigues adelante… o te quedas donde estás y te cae encima la avalancha.

En el sueño, Brian se echó a llorar finalmente. Lo entendía. Entendía perfectamente a qué se refería, cuando ya era demasiado tarde para que tuviera ninguna importancia.

Gaunt estrujó la pelota de béisbol. Rezumó de ella más sangre y sus dedos se hundieron profundamente en la superficie blanca y carnosa.

—Si no quieres que todo el mundo en Castle Rock sepa que has sido tú quien ha desencadenado el alud, Brian, será mejor que hagas lo que te digo.

Brian siguió llorando con más fuerza.

—Cuando hagas tratos conmigo —continuó Gaunt, preparándose para un nuevo lanzamiento— tienes que recordar dos cosas: que el señor Gaunt sabe más que nadie… y que el trato no está cerrado hasta que el señor Gaunt decide que lo está.

Ejecutó aquel sinuoso lanzamiento inesperado que había hecho a Sandy Koufax tan difícil de batear (esa era, al menos, la humilde opinión del padre de Brian) y esta vez, cuando tocó el guante de Hugh Priest, la pelota estalló. Sangre, cabellos y fragmentos de carne deshilachada salieron despedidos bajo el brillante sol otoñal.

Brian había despertado en aquel punto, llorando contra la almohada.

8

Brian se dirigía a cumplir lo que el señor Gaunt le había dicho que debía hacer. Conseguirlo había sido bastante fácil; sencillamente, había dicho a sus padres que no quería ir a la iglesia esa mañana porque no se encontraba bien del estómago (lo cual no era mentira). Una vez se hubieron marchado, había hecho sus preparativos.

Costaba mucho esfuerzo pedalear y aún más mantener el equilibrio en la bicicleta con aquella nevera portátil en la cesta. Pesaba mucho, de forma que Brian llegó a la casa de los Jerzyck sudoroso y jadeante.

En esa ocasión no hubo titubeos, llamadas al timbre ni excusas preparadas. Allí no había nadie. Sandy Koufax/Leland Gaunt le había contado en el sueño que los Jerzyck se quedarían en la iglesia después de misa de once para hablar de las inminentes celebraciones de la Noche de Casino y luego irían a visitar a unos amigos. Brian lo había creído. Lo único que quería en aquel momento era zanjar aquel horrible asunto lo antes posible. Y cuando hubiera terminado, volvería a casa, guardaría la bici y se pasaría en cama el resto del día.

Sacó la nevera portátil de la cesta, empleando para ello ambas manos, y la depositó en el suelo. Estaba detrás del seto, donde nadie podía verlo. Lo que se disponía a hacer resultaría muy ruidoso, pero Koufax/Gaunt le había asegurado en el sueño que no debía preocuparse por eso. Había dicho que casi todos los vecinos de Willow Street eran católicos y que, en general, quien no estuviera en misa de once habría ido a la de las ocho y habría ido a pasar el domingo fuera. Brian no sabía si eso era verdad.

El chiquillo solo sabía dos cosas con certeza: que el señor Gaunt sabía más que nadie, y que el trato no estaba cerrado hasta que el señor Gaunt decidía que lo estaba.

Y el trato era ese.

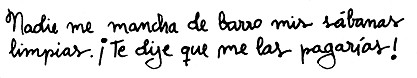

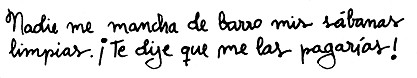

Brian abrió la nevera. En el interior había una decena de piedras de buen tamaño. En torno a cada una, sujeta con un par de gomas elásticas, había una hoja de papel del cuaderno escolar del chico que llevaba escrito con grandes letras este sencillo mensaje:

Brian cogió una de las piedras y avanzó por el césped hasta quedar a menos de cuatro metros de la gran puerta acristalada del salón de los Jerzyck, lo que a principios de los sesenta, cuando había sido construida la casa, se denominaba una «ventana panorámica». Preparó el brazo, titubeó un brevísimo instante y, a continuación, la lanzó como Sandy Koufax ante el primer bateador rival en el séptimo y definitivo partido de la Serie Mundial. Se produjo un enorme estruendo, nada musical, seguido de un golpe sordo cuando la piedra fue a caer sobre la moqueta del salón y rodó por el suelo.

Aquel sonido produjo un extraño efecto en el muchacho. Le abandonó el miedo y, con él, se evaporó también su desagrado ante aquella nueva tarea, que ni por asomo podía considerarse algo intrascendente, como una travesura inocente. El ruido del cristal al romperse lo excitó…, de hecho, le hizo sentirse como cuando se le disparaba la imaginación con la señorita Ratcliffe. Aquello habían sido bobadas y en aquel momento se daba plena cuenta de ello, pero en lo que estaba sucediendo no había nada de fantasioso. Aquello era real.

Se daba cuenta, asimismo, de que ambicionaba aquel cromo de Sandy Koufax más que nunca.

Había descubierto otro hecho capital respecto a las posesiones y el peculiar estado psicológico que provocan: cuantas más penalidades tiene uno que pasar por causa de lo que posee, más desea conservarlo.

Brian cogió dos piedras más y avanzó hasta la cristalera hecha añicos. Se asomó al interior y vio la piedra que había arrojado. Estaba en el umbral entre el salón y la cocina. Ofrecía una imagen insólita, como ver una bota de goma sobre el altar de una iglesia o una rosa sobre el motor de un tractor. Una de las gomas elásticas que sujetaban la nota había saltado, pero la otra seguía en su sitio.

Brian dirigió la mirada hacia la izquierda y se descubrió observando el televisor Sony de los Jerzyck.

Levantó el brazo y lanzó. La piedra acertó de pleno en el Sony. Se oyó un estallido hueco, hubo un chispazo y una lluvia de cristales menudos cayó sobre la moqueta. El televisor se tambaleó sobre su soporte pero no llegó a caer.

—¡Striiike dos! —murmuró Brian, y soltó una carcajada extraña, sofocada.

Arrojó la otra piedra a un puñado de figurillas de cerámica dispuestas sobre una mesilla junto al sofá, pero falló. La piedra dio en la pared con un golpe sordo e hizo saltar un pedazo de yeso.

Brian tomó la nevera por el asa y la arrastró hacia el costado de la casa. Allí rompió dos ventanas del dormitorio. En la parte trasera, arrojó una roca del tamaño de una rebanada de pan contra el cristal de la mitad superior de la puerta de la cocina y luego introdujo varias más por el hueco. Una de ellas hizo trizas la vajilla colocada sobre la encimera. Otra atravesó la puerta de cristal del microondas y aterrizó justo dentro.

—¡Striiike tres! ¡Eliminado, mocoso! —gritó Brian, y se echó a reír con tantas ganas que estuvo a punto de mearse en los pantalones.

Cuando le hubo pasado el ataque, completó el recorrido en torno a la casa. La nevera ya pesaba menos y comprobó que podía llevarla con una mano. Utilizó los tres últimos proyectiles para romper las ventanas del sótano que asomaban entre las flores de Wilma y, para terminar, arrancó unos cuantos puñados de plantas. Hecho esto, cerró la nevera, volvió hasta la bicicleta, puso el recipiente en la cesta y montó para emprender el regreso a casa.

En la casa contigua a la de los Jerzyck vivían los Mislaburski. Al tiempo que Brian dejaba atrás el camino particular de la casa, la señora Mislaburski abría la puerta de la suya y salía al porche. Iba vestida con una bata verde brillante y llevaba los rulos puestos bajo un pañuelo rojo. Tenía el aspecto de un anuncio de «Navidades en el infierno».

—¿Qué sucede ahí, chico? —inquirió la mujer con voz cortante.

—No sé muy bien. Creo que el señor y la señora Jerzyck están discutiendo —respondió Brian sin detenerse—. Solo venía a preguntar si necesitan a alguien que les limpie el camino de nieve este invierno, pero creo que volveré en otro momento.

La señora Mislaburski dirigió una mirada breve y funesta a la casa de al lado. Debido a los setos, desde donde estaba solo alcanzaba a ver el segundo piso.

—Yo, en tu lugar, no volvería a intentarlo —dijo—. Esa mujer me recuerda esos pececillos de Sudamérica…, los que se comen enteras a las vacas.

—¿Las pirañas? —apuntó Brian.

—Exacto. Esas.

Brian continuó pedaleando. La mujer de la bata verde y la especie de cofia roja quedaba cada vez más lejos. Tenía el corazón un poco acelerado, pero no le martilleaba ni le latía desbocado ni nada semejante. Una parte de él se sentía completamente segura de que aún estaba soñando. No se sentía en absoluto él mismo: no se sentía el Brian Rusk que sacaba todo sobresalientes y notables, el Brian Rusk que era miembro del consejo de estudiantes y de la Liga de Buenos Ciudadanos de la escuela secundaria, el Brian Rusk de comportamiento intachable.

—¡Un día de estos matará a alguien! —exclamó con indignación la señora Mislaburski a la espalda de Brian—. ¡Recuerda bien lo que te digo!

Brian murmuró para sí:

—No me sorprendería en absoluto.

Finalmente, se pasó todo el día en cama como había pensado. En circunstancias normales, aquello habría preocupado a Cora, quizá hasta el punto de llevar a Brian al médico de guardia de Norway. Sin embargo, aquel domingo apenas prestó atención al hecho de que su hijo no se encontrara muy bien. Y esa despreocupación se debía a las maravillosas gafas de sol que le había vendido el señor Gaunt; Cora estaba absolutamente extasiada con ellas.

Brian se levantó hacia las seis, unos quince minutos antes de que llegara su padre de pasar el día de pesca en el lago con un par de amigos. Cogió una Pepsi del frigorífico y se quedó en la cocina a tomarla. Se sentía mucho mejor.

Se sentía como si por fin hubiera cumplido su parte del trato que había hecho con el señor Gaunt.

También había llegado a otra conclusión: efectivamente, el señor Gaunt sabía más que nadie.

9

Sin la menor premonición de la desagradable sorpresa que la esperaba en casa, Nettie Cobb se sentía muy animada mientras caminaba calle abajo hacia Cosas Necesarias. Tenía la firme intuición de que, a pesar de ser domingo por la mañana, encontraría abierta la tienda. Y no se equivocó.

—¡Señora Cobb! —exclamó Leland Gaunt al verla entrar—. ¡Cuánto me alegro de verla!

—Yo también me alegro de verle a usted, señor Gaunt —respondió ella, y era cierto.

El señor Gaunt se acercó y le tendió la mano, pero Nettie rehuyó el contacto. Era un comportamiento espantoso, muy descortés, pero simplemente no pudo evitarlo. Y el señor Gaunt pareció comprenderlo, bendito fuera.

Con una sonrisa, cambió el gesto y se ocupó de cerrar la puerta tras la visitante. Dio media vuelta al rótulo, de ABIERTO a CERRADO, con la rapidez de un jugador profesional al sacarse un as de la manga.

—¡Siéntese, señora Cobb, por favor! ¡Tome asiento!

—Bueno, está bien…, pero solo he pasado por aquí a decirle que Polly… Polly está…

Nettie se sentía rara. No mal, exactamente, sino rara. Medio mareada.

Se dejó caer sin gracia en una de las cómodas y elegantes sillas del local. Acto seguido, el señor Gaunt se plantó ante ella, con los ojos fijos en los suyos, y el mundo pareció volver a concentrarse en él y a detenerse.

—Polly no se encuentra muy bien, ¿no es eso? —inquirió el señor Gaunt.

—Sí, en efecto —asintió Nettie agradecida—. Son sus manos, ¿sabe? Tiene…

—Artritis. Sí, ya lo sé, una lástima; la vida es muy dura y nos trae muchos sinsabores. Ya lo sé, Nettie. —Los ojos del señor Gaunt volvían a hacerse enormes—. Pero no es preciso que la llame, ni que la visite. Ahora mismo ya tiene mejor las manos.

—¿De veras? —preguntó Nettie desde la lejanía.

—¡Desde luego! Todavía le duelen, lo cual es bueno, pero no le duelen lo suficiente para impedirle venir, lo cual es todavía mejor…, ¿no te parece, Nettie?

—Sí —convino ella vagamente, pero no tenía la menor idea de a qué estaba respondiendo.

—Y a ti —añadió el señor Gaunt en su tono de voz más dulce y alegre— te espera un gran día, Nettie.

—¿De veras? —Aquello sí que era una sorpresa, pues había pensado pasar la tarde en su silla favorita del salón, haciendo calceta y viendo la tele con Raider a sus pies.

—Sí. Un día grandioso. Así que quiero que te quedes aquí sentada y descanses un momento mientras voy a buscar una cosa. ¿Querrás hacerlo?

—Sí…

—Bien. Y cierra los ojos, ¿quieres? ¡Para descansar de verdad, Nettie!

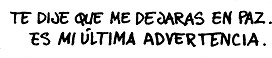

Obediente, la mujer cerró los ojos. Transcurrido un rato que fue incapaz de precisar, el señor Gaunt le ordenó que volviera a abrirlos. Lo hizo y experimentó una punzada de decepción. Cuando alguien le decía a otro que cerrara los ojos, muchas veces era para darle una sorpresa agradable. Un regalo. Era lo que Nettie había esperado al abrir de nuevo los ojos. Pensaba que tal vez el señor Gaunt traería en la mano otra pantalla de lámpara de cristal emplomado, pero lo único que vio en ella fue un bloc de notas. Cada hoja del taco iba encabezada por las siguientes palabras

ADVERTENCIA DE INFRACCIÓN DE TRÁFICO.

—¡Oh! —musitó—. Creía que traía alguna pieza de cristal.

—Me parece que ya no vas a necesitar más piezas de esas, Nettie.

—¿Ah, no? —Volvió a notar la punzada de decepción, más intensa esta vez.

—No. Una pena, pero así es. De todos modos, supongo que recuerdas que prometiste hacerme un favor. —El señor Gaunt tomó asiento a su lado—. Lo recuerdas, ¿verdad?

—Sí —respondió ella—. Quiere que le gaste una broma a Buster. Quiere que le deje unos papeles en su casa.

—Exacto, Nettie, muy bien. ¿Tienes aún la llave que te di?

Con gestos lentos, como si formara parte de un ballet subacuático, Nettie sacó la llave del bolsillo derecho del abrigo y la sostuvo en alto para que el señor Gaunt la viera.

—¡Estupendo! —exclamó él con entusiasmo—. Ahora vuelve a guardarla, Nettie. Vuelve a ponerla a buen recaudo.

La mujer obedeció.

—Bien, aquí están esos papeles.

Gaunt le puso el taco de papeles rosa en una de las manos. En la otra depositó un pesado soporte de cinta adhesiva con su correspondiente rollo. En aquel momento sonaron unas campanas de alarma en algún rincón de la cabeza de Nettie, pero resultaban demasiado lejanas, casi inaudibles.

—Espero que no me llevará mucho tiempo. Tengo que irme a casa pronto para dar de comer a Raider. Es mi perrito, ¿sabe?

—Sé perfectamente quién es Raider —le respondió el señor Gaunt, al tiempo que dirigía una amplia sonrisa a Nettie—. Pero tengo la impresión de que hoy no tiene mucho apetito. Y me parece que no debes preocuparte tampoco de que vaya a ensuciarte el suelo de la cocina.

—Pero…

Gaunt le tocó los labios con uno de sus largos dedos y la mujer experimentó una súbita arcada.

—¡No! —gimió, apretándose contra el respaldo de la silla—. ¡No haga eso! ¡Es horrible!

—Eso dicen —asintió el señor Gaunt—. De modo que, si no quieres que sea horrible contigo, Nettie, no debes volver a decirme esa palabreja horrible.

—¿Qué palabra?

—«Pero.» Me desagrada esa palabra. De hecho, creo que es justo decir que la odio. En el mejor de los mundos posibles, esa palabreja quejosa sería innecesaria. Y quiero que digas algo más por mí, Nettie. Quiero que repitas unas palabras que me encantan. Unas palabras que adoro absolutamente.

—¿Qué palabras?

—El señor Gaunt sabe más que nadie. Dilo.

—El señor Gaunt sabe más que nadie —repitió ella. Y tan pronto como surgieron de su boca, Nettie comprendió hasta qué punto eran absoluta y completamente ciertas.

—El señor Gaunt siempre es el que más sabe.

—El señor Gaunt siempre es el que más sabe.

—¡Exacto! ¡Igual que papá! —exclamó el señor Gaunt, y soltó una carcajada espantosa. Era un sonido como unas placas de roca moviéndose en las entrañas de la tierra, y el color de sus ojos cambió rápidamente del azul al verde, al castaño y al negro mientras reía—. Y ahora, Nettie, escucha con atención. Tienes que hacerme este recadito y luego podrás irte a casa. ¿Entendido?

Nettie entendió.

Y escuchó con mucha atención.