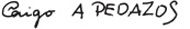

ESCRITURA AUTOMÁTICA

1

Esperó a que Liz se durmiera antes de subir al despacho. Hizo una pausa durante un minuto, más o menos, ante la puerta del dormitorio y escuchó la respiración regular de su mujer hasta convencerse de que estaba dormida. No estaba muy seguro de que lo que se proponía fuera a funcionar pero, si lo hacía, podía resultar peligroso. Sumamente peligroso.

El despacho era una gran habitación —un desván reformado— que se había dividido en dos áreas: la sala de lectura, que era una zona con un sofá, una silla reclinable y una lámpara de pie, todo ello rodeado de estanterías con libros; y la zona de trabajo. Este segundo sector del estudio, al otro extremo de la larga sala, estaba dominado por un anticuado escritorio de oficina sin un solo rasgo que redimiera su manifiesta fealdad. Era una pieza de mobiliario llena de golpes y señales, absolutamente funcional. Thad la utilizaba desde que tenía veintiséis años y Liz comentaba a veces que su marido no quería librarse de aquel armatoste porque estaba convencido, aunque no lo dijera, que era su Fuente de las Palabras particular. Cada vez que ella lo decía, los dos se echaban a reír como si de verdad pensaran que era una broma.

Encima de aquel dinosaurio colgaban tres lámparas de pantalla de cristal y, cuando Thad encendía solo esas luces, como en aquel momento, los círculos superpuestos de luz cruda que las lámparas dibujaban sobre el revoltijo de objetos que llenaba su superficie hacían que el escritorio pareciera una especie de extraña mesa de billar; tal vez fuera imposible saber cuáles eran las reglas del juego en una superficie tan compleja como aquella pero, la noche después del accidente de Wendy, la expresión tensa del rostro de Thad habría convencido a un posible observador de que las apuestas eran muy altas, fueran cuales fuesen las normas de la partida.

Thad se habría mostrado de acuerdo con esto, al ciento por ciento. Al fin y al cabo, le había costado veinticuatro horas reunir el valor necesario para empezar.

Contempló la Remington Standard un momento. La máquina era un bulto informe bajo la funda, con la palanca de acero inoxidable sobresaliendo en el lado izquierdo del carro, como el pulgar de un autoestopista. Tomó asiento ante ella, tamborileó los dedos con gesto impaciente en el borde del escritorio y, al cabo de unos segundos, abrió el cajón situado a la izquierda de la máquina de escribir.

Era un cajón ancho y hondo. Extrajo su diario y luego abrió el cajón hasta el tope. El recipiente de cristal donde guardaba los Berol Black Beauty había rodado hasta el fondo, perdiendo los lápices por el camino. Sacó el tarro, lo colocó en su lugar de costumbre, recogió los lápices y los guardó en su interior.

Cerró el cajón y miró el recipiente de vidrio. Lo había guardado allí, fuera de la vista, después de aquel primer trance durante el cual había utilizado uno de los lápices para escribir LOS GORRIONES VUELVEN A VOLAR en los folios de El perro dorado. Había decidido no volver a utilizarlos nunca. Sin embargo, hacía apenas un par de noches, se había encontrado con uno de ellos entre los dedos, y allí volvía a tenerlos ahora, en el mismo lugar que habían ocupado durante la decena larga de años en que Stark había vivido con él, en que había vivido en él. Durante largos períodos, Stark permanecía en silencio, casi como si no existiera. Luego, de pronto, se le ocurría una idea y el astuto de George surgía de su mente como el muñeco con resorte de una caja de sorpresas. ¡Tachán! ¡Aquí me tienes, Thad! ¡Vamos allá, muchacho! ¡Manos a la obra!

Desde aquel momento y durante los tres meses siguientes más o menos, Stark se ponía manos a la obra cada mañana a las diez en punto, fines de semana incluidos. Stark aparecía, cogía uno de los lápices Berol y empezaba a escribir sus desquiciados disparates, aquellos desatinos que permitían a Thad pagar las facturas que él no podía afrontar con los ingresos de sus obras. Por fin, el libro quedaba terminado y George Stark desaparecía otra vez, como el viejo loco que tejía la paja convirtiéndola en oro en el cuento de Rapunzel.

Thad cogió uno de los lápices, observó las señales de dientes ligeramente marcadas en la madera y lo volvió a dejar en el recipiente. El lápiz hizo un leve clic al soltarlo.

—Mi mitad oscura —murmuró.

Pero ¿era suyo George Stark? ¿Lo había sido alguna vez? Salvo en aquel estado de trance, rapto o lo que hubiera sido, no había vuelto a utilizar uno de aquellos lápices para nada, ni siquiera para tomar notas, desde que puso la palabra «Fin» en la última página de la última novela de Stark, Camino de Babilonia.

Después de todo, para él carecían de utilidad alguna; pertenecían a George Stark, y este había muerto. O eso había creído. Thad se dijo que debería haberse decidido a tirarlos en su momento. Pero, finalmente, parecía que sí podía utilizarlos para algo.

Alargó la mano hacia el bote de boca ancha, pero volvió a retirarla como si hubiera estado a punto de tocar las paredes de un horno que resplandecía con su propio calor intenso y celoso.

Todavía no.

Sacó la estilográfica del bolsillo de la camisa, abrió el diario, quitó el capuchón de la pluma, titubeó unos instantes y empezó a escribir.

«Si William llora, Wendy también. Pero he descubierto que el vínculo entre ellos es mucho más profundo y fuerte que eso. Ayer, Wendy se cayó por la escalera y se hizo un cardenal, una contusión que tiene el aspecto de una gran seta de color púrpura. Cuando los gemelos despertaron de la siesta, William también tenía un moretón, en el mismo lugar y con la misma forma».

Thad adoptó el estilo que caracterizaba buena parte del diario, una especie de entrevista periodística consigo mismo. Al hacerlo, se dio cuenta de que aquella costumbre, aquel modo de buscar la vía para expresar sus pensamientos, insinuaba una forma más de dualidad; o tal vez era solo otro aspecto de una misma dislocación en su mente y su personalidad, algo que resultaba a la vez fundamental y misterioso.

«Pregunta: Si cogiera unas diapositivas de las contusiones en los muslos de los bebés y las superpusiera, ¿me encontraría con lo que parecería una misma imagen?

»Respuesta: Sí, creo que sucedería eso. Creo que sería lo mismo que con las huellas dactilares o con los registros vocales».

Thad se detuvo un momento a pensar en lo que acababa de escribir, mientras daba unos golpecitos con la punta de la pluma sobre el papel. Después, volvió a inclinarse sobre el diario y continuó escribiendo, más deprisa esta vez.

«Pregunta: ¿Sabe William que tiene un cardenal?

»Respuesta: No. No creo que lo sepa.

»Pregunta: ¿Tengo idea de qué son esos gorriones, o qué significan?

»Respuesta: No.

»Pregunta: Pero sé que son gorriones. De eso estoy seguro, ¿verdad? Alan Pangborn y los demás pueden pensar lo que quieran, pero yo sé que son gorriones y que están volando otra vez, ¿verdad?

»Respuesta: Sí».

La pluma corría ahora sobre el papel. Hacía meses que Thad no escribía con semejante rapidez y naturalidad.

«Pregunta: ¿Sabe Stark que existen los gorriones?

»Respuesta: No. Él mismo lo ha dicho y le creo.

»Pregunta: ¿Estoy seguro de que le creo?»

Se detuvo de nuevo, brevemente, y siguió anotando:

«Stark sabe que hay algo. Pero William también debe de saber que hay algo; si tiene un cardenal en el muslo, debe de dolerle. Pero ha sido Wendy quien le ha causado la magulladura al caerse por la escalera. William solo sabe que tiene una zona del cuerpo dolorida.

»Pregunta: ¿Sabe Stark que tiene una zona dolorida, un punto vulnerable?

»Respuesta: Sí. Me parece que lo sabe.

»Pregunta: ¿Esos pájaros son cosa mía?

»Respuesta: Sí.

»Pregunta: ¿Significa esto que, cuando Stark escribió LOS GORRIONES VUELVEN A VOLAR en las paredes de los apartamentos de Clawson y de Miriam, no sabía lo que estaba haciendo ni recuerda haberlo hecho?

»Respuesta: En efecto.

»Pregunta: ¿Quién escribió esas palabras sobre los gorriones? ¿Quién dejó esos mensajes rotulados con sangre?

»Respuesta: El que lo sabe. El dueño de los gorriones.

»Pregunta: ¿Quién es el que lo sabe? ¿A quién pertenecen los gorriones?

»Respuesta: Yo soy el que sabe. Yo soy el dueño.

»Pregunta: ¿Estaba yo presente? ¿Estaba en esos lugares cuando él los mató?»

Hizo otra breve pausa.

«Sí —escribió, y añadió—: No. Las dos cosas. No experimenté ningún trance cuando Stark mató a Homer Gamache, ni cuando acabó con Clawson. Al menos, no recuerdo haber sufrido ninguno. Creo que lo que sé, lo que percibo, podría estar aumentando.

»Pregunta: ¿Él te ve?

»Respuesta: No lo sé, pero…»

—Así debe ser —murmuró Thad.

Y escribió: «Tiene que conocerme. Tiene que verme. Si realmente ha escrito él las novelas, me conoce desde hace mucho tiempo. Y este conocimiento, esa visión suya, también está aumentando. Todo ese equipo de grabación y rastreo telefónico no preocupó en absoluto al astuto de George, ¿verdad? No, claro que no. Porque el astuto de George ya sabía que lo instalarían. Uno no se pasa casi diez años escribiendo novelas policíacas sin ponerse al corriente de estos asuntos. Esta es una de las razones de que no le preocupara el montaje. Pero la otra razón es aún mejor, ¿verdad? Cuando ha querido hablar conmigo, hablar en privado, ha sabido perfectamente dónde encontrarme y cómo ponerse en contacto, ¿no es así?».

Sí. Stark llamó a la casa cuando quiso que otros oídos escucharan lo que decía, y llamó a la tienda de Dave cuando le interesó lo contrario. ¿Por qué quería que le oyeran, la primera vez? Porque tenía un mensaje para la policía, que como él bien sabía, estaría grabando sus palabras; el mensaje de que no era George Stark, de que era consciente de no serlo y de que había terminado de matar, de que no iba a por Thad y la familia de este. También lo había hecho por otra razón. Stark quería que Thad viera los registros vocales que, sin duda, los técnicos obtendrían. Sabía que la policía no daría crédito a sus propias pruebas, por muy incontrovertibles que fueran. Pero Thad sí que las creería.

«Pregunta: ¿Cómo ha sabido dónde encontrarme?»

Allí tenía otra buena pregunta, ¿verdad? Otro interrogante que entraba en la misma categoría de cosas inexplicables: cómo podían compartir dos personas las mismas huellas dactilares y los mismos registros vocales, o cómo podían tener dos bebés gemelos sendas contusiones idénticas. Sobre todo cuando solo uno de los niños en cuestión se había dado el golpe.

No obstante, Thad sabía que había casos misteriosos semejantes, bien documentados y aceptados, al menos referidos a mellizos. El vínculo entre gemelos idénticos era aún más misterioso. Hacía un año, más o menos, había leído un artículo al respecto en una revista de información general. Thad lo había leído con detenimiento dada la presencia de unos mellizos en su vida.

En la revista se mencionaba el caso de unos gemelos idénticos separados por todo un continente pero que, cuando uno de ellos se había roto la pierna, el otro había padecido terribles dolores en la suya, sin tener noticia de lo que acababa de sucederle a su hermano. También hablaba de las mellizas idénticas que habían desarrollado su propio idioma particular, un lenguaje que no comprendía ni hablaba nadie más en el mundo. Las dos pequeñas no habían aprendido una palabra de inglés a pesar de tener un cociente intelectual alto, e idéntico. ¿Para qué necesitaban el inglés? Se tenían la una a la otra, y eso era lo único que precisaban. El artículo hablaba también de unos gemelos que, separados al nacer, se reunieron de nuevo ya adultos y descubrieron que los dos se habían casado el mismo día del mismo año, con mujeres que se llamaban igual y guardaban un parecido sorprendente. Además, ambas parejas habían bautizado a sus primogénitos con el nombre de Robert. Y los dos Robert habían nacido el mismo mes del mismo año.

Mitad y mitad. Santo y seña. Filo y cuchilla.

—«Tanto monta…» —murmuró. Extendió la mano y rodeó con un círculo la última frase que había escrito:

«Pregunta: ¿Cómo ha sabido dónde encontrarme?».

Debajo, anotó:

«Respuesta: Porque los gorriones vuelven a volar. Porque somos gemelos».

Pasó la hoja del diario y dejó a un lado la pluma. Con el corazón al galope y la piel helada de miedo, alargó de nuevo una mano temblorosa y extrajo uno de los Berol del tarro. El lápiz parecía arder con un fuego lento y desagradable entre sus dedos.

Era hora de ponerse a trabajar.

Thad Beaumont se inclinó sobre la página en blanco, hizo una pausa y escribió LOS GORRIONES VUELVEN A VOLAR con grandes mayúsculas en la cabecera.

2

¿Qué se proponía, exactamente, con el lápiz?

Thad lo sabía muy bien. Iba a tratar de responder a la última pregunta, a esa pregunta tan obvia que ni siquiera se había molestado en escribir: ¿Era posible provocar el estado de trance? ¿Podía él hacer volar a los gorriones?

La pregunta remitía a una forma de contacto psíquico sobre la cual había leído algo, pero que no había visto nunca demostrada: la escritura automática. La persona que intentaba entrar en contacto con el espíritu de un muerto (o de un vivo) por este método debía sostener un lápiz o un bolígrafo con la punta sobre una hoja de papel en blanco y, simplemente, esperar a que el espíritu lo moviera. Thad había leído que la escritura automática, la cual podía practicarse con ayuda de un tablero de espiritismo, solía tomarse a broma, como un juego de salón incluso, y que esta actitud podía resultar muy peligrosa ya que, de hecho, podía dejar expuesto a algún tipo de posesión psíquica a quien la realizara.

Cuando leyó el artículo, Thad no prestó más atención a aquel asunto, que le había parecido tan ajeno a su vida como la adoración a unos ídolos paganos o la práctica de la trepanación para aliviar dolores de cabeza. Ahora, la cuestión parecía adquirir su propia lógica devastadora. Pero Thad tenía que invocar a los gorriones.

Pensó en ellos. Trató de evocar la imagen de todos aquellos pájaros, de todos aquellos miles de pájaros, posados en los aleros y los cables de teléfono bajo un suave aire primaveral, a la espera de la señal telepática para levantar el vuelo.

Y la imagen surgió. Pero era plana e irreal, como una especie de cuadro mental desprovisto de vida. Cuando Thad empezaba a escribir, el resultado solía ser el mismo: un ejercicio vacío y estéril. No, era algo bastante peor. Empezar el trabajo le parecía un poco obsceno, como besar la boca de un cadáver.

Sin embargo, había aprendido que, si perseveraba en el trabajo, si se empeñaba en seguir obligando a las palabras a pasar al papel, entraba en acción otra cosa, algo que resultaba a la vez maravilloso y terrible. Las palabras como entes individuales empezaban a desaparecer. Los signos de escritura, que estaban anquilosados e inertes, comenzaban a calentarse como si los hubiera guardado durante la noche en algún armario y tuvieran que estirar los músculos antes de empezar sus complejas danzas. Algo empezaba a suceder entonces en el cerebro de Thad y casi notaba cómo cambiaba la forma de las ondas eléctricas de este, cómo abandonaban su pomposo y disciplinado paso de la oca para convertirse en las suaves y relajadas ondas delta propias del sueño.

Thad se encorvó, pues, sobre su diario, lápiz en mano, y trató de reproducir ese estado. Conforme pasaban los minutos y no sucedía nada, empezó a sentirse más y más estúpido.

Un sonsonete de una vieja serie de dibujos animados se le metió en la cabeza y se negó a desaparecer: «¡Abracadabra, que hable el fantasma!». ¿Qué diablos iba a decirle a Liz si aparecía en aquel momento y le preguntaba qué estaba haciendo allí, con un lápiz en la mano y una hoja de papel en blanco delante, casi a medianoche? ¿Que intentaba dibujar un conejito en el reverso de una etiqueta para participar en el sorteo de un curso gratuito en la Escuela de Pintores Famosos de New Haven? ¡Si ni siquiera tenía una etiqueta que enviar!

Hizo un gesto para devolver el lápiz al tarro de vidrio, pero se detuvo. Al moverse, había vuelto un poco el asiento hasta tener a la vista la ventana situada a la izquierda del escritorio.

Allí fuera había un pájaro, posado en el alféizar, que lo miraba con unos brillantes ojos negros.

Era un gorrión.

Mientras miraba, al primer gorrión se le unió otro.

Y otro.

—¡Oh, Dios mío! —dijo con voz líquida, temblorosa. No se había sentido tan aterrado en su vida como en ese momento. De pronto, le invadió de nuevo la sensación de que se alejaba. Era idéntica a la que había experimentado mientras hablaba con Stark por teléfono, pero esta vez era más fuerte. Mucho más fuerte.

Otro gorrión se posó en el alféizar y empujó a un lado a los otros dos para hacerse sitio. Detrás de estos, Thad vio toda una hilera de pájaros en lo alto del cobertizo donde guardaban el coche de Liz y las herramientas de jardinería.

La antigua veleta que presidía el único frontón del cobertizo, una antigua cochera para carros, estaba cubierta de aves y se mecía bajo su peso.

—¡Oh, Dios mío! —repitió, y escuchó su voz como si le llegara desde un millón de kilómetros. Una voz llena de horror y de terrible asombro—. ¡Oh, Dios mío, son reales! ¡Los gorriones son reales!

Pese a todo lo que había llegado a imaginar, jamás había sospechado aquello; pero no tenía tiempo para pensar, no tenía mente con la que reflexionar sobre el fenómeno. De pronto, el despacho desapareció y en su lugar vio el barrio de Ridgeway, en Bergenfield, donde había crecido. Estaba tan silencioso y desierto como la casa de la pesadilla de Stark: Thad se encontró contemplando un barrio silencioso en un mundo muerto.

Pero no estaba del todo muerto, pues todos los techos de las casas estaban cubiertos de gorriones que emitían gorjeos. Todas las antenas de televisión estaban sobrecargadas de pequeñas aves. Todos los árboles estaban a rebosar de ellas. Había gorriones alineados en los cables telefónicos, posados en los capós de los automóviles, sobre el gran buzón de correos azul de la esquina de Duke Street y Marlborough Lane, y en el aparcamiento de bicicletas frente a la tienda de comestibles de Duke Street, donde su madre lo había enviado más de una vez a por el pan y la leche cuando era pequeño.

El mundo estaba lleno de gorriones a la espera de la orden de emprender el vuelo.

Thad Beaumont echó la cabeza hacia atrás en la silla de trabajo. Un hilillo de espuma le resbalaba por la comisura de los labios y los pies se le retorcían, fuera de control. Ahora, todas las ventanas del despacho estaban abarrotadas de gorriones que lo miraban como extrañas aves espectadoras. Un largo sonido gutural escapó de su boca y las pupilas le desaparecieron bajo la órbita superior, dejando a la vista dos globos blancos, saltones y brillantes.

El lápiz tocó la hoja y empezó a escribir:

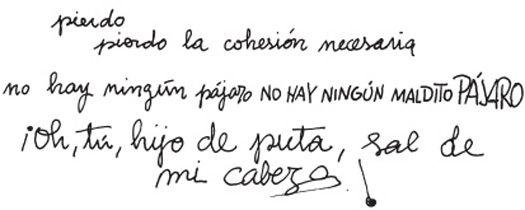

garabateó en la línea superior. Dejó un par en blanco, dibujó la señal en forma de L, característica de Stark para señalar cada nuevo párrafo y escribió:

Los gorriones echaron a volar.

De repente, todos ellos levantaron el vuelo, tanto los que tenía en la cabeza, en aquel Bergenfield de antaño, como los del exterior de su casa de Ludlow, los reales. Los gorriones echaron a volar en ambos cielos: un cielo blanco y primaveral del año 1960 y un cielo oscuro de verano del año 1988.

Alzaron el vuelo y desaparecieron en una explosión susurrante de batir de alas.

Thad se irguió en su asiento… pero su mano seguía atada al lápiz, dominada por este.

El lápiz estaba escribiendo solo.

«Lo he hecho —pensó, aturdido, mientras se limpiaba de saliva y espuma los labios y la barbilla con la mano izquierda—. Lo he hecho… y ojalá no lo hubiera intentado. ¿Qué significa esto?»

Observó las palabras que surgían de su puño. El corazón le latía con tal fuerza que notó el pulso, acelerado y potente, en la garganta. Las frases que surgían en los trazos azules tenían su propia letra pero, se dijo Thad, todas las novelas de Stark se habían escrito con esa letra. «Las mismas huellas dactilares, la misma marca de cigarrillos y los mismos registros vocales. Sería aún más extraño que las caligrafías fueran diferentes», añadió para sí.

Era su letra, de acuerdo, como lo había sido en las demás ocasiones, pero ¿de dónde procedían las palabras? De su propia mente no, eso seguro; en aquel momento, no había en ella más que terror envuelto en una estruendosa y rugiente confusión. Además, había perdido la sensibilidad de la mano. Su brazo derecho parecía terminar en seco cuatro dedos por encima de la muñeca. No experimentaba la más mínima sensación de presión en los dedos, aunque observó que sostenía el lápiz entre el pulgar, el índice y el corazón con tal fuerza que las yemas de los dedos habían palidecido. Era como si le hubieran inyectado una buena dosis de novocaína.

Llegó al final de la primera hoja. Su mano insensible pasó la página, su palma sin tacto recorrió la costura central del cuaderno para alisar la nueva página y el lápiz continuó escribiendo:

Thad se dio cuenta con creciente horror de que estaba leyendo un relato del asesinato de Miriam Cowley.

Pero esta vez no se trataba de un confuso revoltijo de palabras, sino de la narración coherente y brutal de un hombre que, a su espeluznante manera, era un escritor extremadamente efectivo. Tanto que millones de personas habían comprado sus relatos de ficción.

«Y este es el estreno de George Stark en el campo de la no ficción», pensó Thad con una náusea.

Acababa de conseguir lo que se había propuesto; había establecido contacto, había penetrado de algún modo en la mente de Stark, al igual que Stark debía de haber penetrado de alguna manera en la mente de Thad. Pero ¿quién iba a imaginar qué fuerzas monstruosas y desconocidas desencadenaría al hacerlo? ¿Quién podía haberlo imaginado?

La presencia de los gorriones —y la evidencia de que eran reales— había sido nefasta, pero aquello era aún peor. ¿No le había parecido que tanto el lápiz como el cuaderno estaban tibios al tacto? No era de extrañar. La mente de aquel tipo era un verdadero horno.

Y ahora… ¡Dios santo! ¡Allí estaba, escribiendo de su propio puño! ¡Dios santísimo!

«¿Qué sucede, George? ¿Te estás quedando sin ideas brillantes?»

No era de extrañar que aquel perverso hijo de puta hubiera vacilado un momento al oírle decir aquello. Si realmente las cosas habían sucedido así en el apartamento de Miriam, ¡Stark había utilizado esas mismas palabras antes de asesinar a la mujer!

«Yo estaba en contacto con su mente durante el asesinato. Sí, lo estaba. Por eso utilicé esa frase durante nuestra conversación en la tienda de Dave».

Allí estaba Stark, obligando a Miriam a llamar a Thad, marcando el número él mismo porque Miriam se sentía demasiado aterrorizada como para recordarlo, aunque había semanas en que lo llamaba al menos media docena de veces. A Thad, tanto el olvido de ella como la actitud comprensiva de Stark le parecieron horribles y convincentes. Ahora Stark empuñaba la navaja barbera para…

Pero Thad no quería leer aquello. No quería seguir leyendo. Levantó el brazo, alzando al mismo tiempo la cabeza aturdida; parecía que fuera de plomo. En el instante en que se interrumpió el contacto del lápiz con el papel, recuperó la sensibilidad en la mano. Lo último que deseaba en el mundo era volver a apoyar el lápiz en el papel, cerrar de nuevo aquel obsceno circuito entre Stark y él. No se había metido en aquel asunto para leer el testimonio personal de Stark acerca del asesinato de Miriam Cowley, ¿verdad?

«¿Y si los gorriones volvieran?»

Pero no volverían. Los pájaros habían cumplido su propósito. El circuito que había cerrado aún estaba intacto y en funcionamiento. Thad no tenía ni idea de cómo lo sabía, pero estaba seguro de ello.

«¿Dónde estás, George? —pensó—. ¿Por qué no te percibo? ¿Es porque eres tan poco consciente de mi presencia como yo de la tuya? ¿O hay algo más? ¿Dónde coño estás?»

Mantuvo el pensamiento en primer plano de su mente, tratando de visualizarlo como un brillante rótulo de neón rojo. A continuación, asió de nuevo el lápiz y empezó a bajarlo hacia las hojas del diario.

En cuanto el lápiz tocó el papel, la mano volvió a alzarse y pasó la página. La palma de la mano alisó la hoja en blanco por la costura central como la vez anterior. Luego, el lápiz regresó al papel y escribió:

«Todos los sitios son iguales». Thad reconoció primero aquella frase, y luego el párrafo entero. Pertenecía al primer capítulo de la primera novela de Stark, Vida de Máquina.

Esta vez, el lápiz se había detenido por su propia voluntad. Lo levantó y miró las palabras garabateadas, frías y punzantes. «Excepto el hogar, tal vez. Y eso lo sabré cuando llegue a él».

En Vida de Máquina, el hogar había sido Flatbush Avenue, donde Alexis Máquina había pasado la infancia barriendo la sala de billares de su padre enfermo y alcohólico. ¿Dónde estaba el hogar en esta historia?

«¿Dónde está el hogar?», pensó, dirigiéndose al lápiz, luego, lentamente, bajó la mano hasta el papel.

El lápiz dibujó una rápida serie de garabatos en forma de eme y, tras una pausa, volvió a moverse.

escribió el lápiz debajo de los pájaros.

Un juego de palabras. ¿Tenía algún significado? ¿Seguía abierto realmente el contacto, o había empezado a engañarse a sí mismo? Thad estaba seguro de que no se había engañado en lo de los pájaros, ni durante aquel primer acceso frenético de escritura automática, pero la sensación de calor y de necesidad imperiosa parecía haber cesado.

Aún tenía la mano entumecida, pero tal vez se debía en parte a la fuerza con que asía el lápiz (que era mucha, a juzgar por las marcas que le había dejado en los dedos). ¿No había leído en aquel mismo artículo sobre la escritura automática que, a menudo, los propios participantes se engañaban a sí mismos al jugar con un tablero de espiritismo, y que en la mayoría de los casos el vaso no era guiado por los espíritus, sino por los deseos y pensamientos subconscientes del que participaba?

«El hogar está donde todo empezó». Si seguía siendo Stark quien escribía, y si la frase significaba algo, quería decir allí, en aquella casa, ¿verdad? Porque en aquel mismo despacho había nacido George Stark.

De pronto, recordó un fragmento del condenado artículo de la revista People.

«Coloqué un folio en el carro de la máquina… y volví a sacarlo inmediatamente. Yo he mecanografiado todas mis obras pero, al parecer, George Stark no se llevaba bien con las máquinas de escribir. Tal vez porque no había clases de mecanografía en ninguno de los hoteles con rejas donde cumplió condena».

Agudo. Muy agudo. Pero solo guardaba un parecido remoto con los hechos reales, ¿verdad? No era la primera vez que Thad contaba una historia que guardaba relación, aunque lejana, con la realidad; y suponía que no sería la última. Dando por supuesto que sobreviviera a todo aquello, claro. No se trataba exactamente de mentiras, ni siquiera de adornar la verdad, para ser precisos. Era el acto casi inconsciente de convertir en ficción la propia vida, y Thad no conocía a un solo escritor de novelas o relatos cortos que no lo hiciera.

El propósito no era presentarse mejor de lo que se sería en una situación determinada; a veces se daba el caso, pero igual podía uno escribir una escena en que se dejara en mal lugar o pareciera estúpido y ridículo. ¿Cuál era esa película donde un periodista decía: «Si tienes que decidir entre la verdad y la leyenda, imprime leyenda»? El hombre que mató a Liberty Valance, quizá. Aunque en periodismo una frase así sonara rastrera e inmoral, en literatura de ficción era una máxima maravillosa.

El exceso de simulación en la propia existencia parecía un efecto secundario casi inevitable del oficio de novelista, como los callos en las yemas de los dedos de un guitarrista o la tos crónica después de años de fumar.

Los detalles del nacimiento de Stark eran, en realidad, muy distintos a la versión de People. No había existido ninguna decisión mística en el hecho de escribir las novelas de Stark a mano, aunque el tiempo lo había convertido en una especie de ritual. En cuanto a rituales, los escritores eran tan supersticiosos como los deportistas profesionales. Los jugadores de béisbol podían llevar los mismos calcetines un día tras otro o santiguarse antes de colocarse en posición, si estaban bateando bien; los escritores, cuando tenían la inspiración, solían seguir la misma rutina, hasta que esta se convertía en un ritual para alejar el equivalente literario de una mala racha al bate, que recibía el nombre de «bloqueo creativo».

La costumbre de George Stark de escribir las novelas a mano arrancaba, simplemente, de que a Thad se le había olvidado llevar cintas nuevas para la Underwood a su pequeño despacho en la casa de verano de Castle Rock. Se había encontrado sin cintas, pero la idea le había parecido demasiado urgente y prometedora para esperar, de modo que había rebuscado en los cajones del escritorio hasta encontrar una libreta de notas y unos lápices, y…

«En aquella época solíamos bajar a la casa del lago mucho más avanzado el verano, porque yo impartía ese curso acelerado de tres semanas… ¿cómo se llamaba? “Modos creativos”, eso es. Qué estupidez. Ese año era a finales de junio y recuerdo que entré en el despacho y descubrí que no tenía cinta para la máquina de escribir. Coño, incluso recuerdo que Liz se quejaba de que no había ni café…

»El hogar está donde todo empezó».

Cuando habló con Mike Donaldson, el periodista de People, al contarle la historia medio inventada de la génesis de George Stark, había trasladado la acción a la gran casa de Ludlow sin saber a ciencia cierta la razón; tal vez porque en Ludlow desarrollaba la mayor parte de su trabajo y le había parecido natural situar allí la escena. Sobre todo cuando se trataba precisamente de imaginar una escena, inventarla, como haría para una obra de ficción. Sin embargo, no era allí donde George Stark había hecho su estreno; no era allí donde Stark había utilizado por primera vez los ojos de Thad para asomarse al mundo, aunque era en aquel lugar, en aquella mesa, donde Thad había escrito la mayor parte de sus obras, tanto las firmadas bajo su propio nombre como las de Stark. Allí habían vivido la mayor parte de sus extrañas existencias a dúo.

«El hogar está donde todo empezó».

En este caso, debía de referirse a Castle Rock. Castle Rock, donde también estaba el cementerio Tierra Natal. El cementerio en el que, al menos para Thad ya que no para Alan Pangborn, George Stark había hecho su aparición en su mortífera encarnación física, hacía casi dos semanas.

Luego, como si fuera la secuencia más natural del mundo (y, por lo que sabía, bien podía serlo) se le ocurrió otra pregunta. Una pregunta tan fundamental y que surgió tan de improviso que se oyó a sí mismo murmurarla en voz alta, como un admirador tímido en una reunión literaria:

—¿Por qué quieres volver a escribir?

Bajó la mano hasta que la punta del lápiz tocó el papel. El entumecimiento volvió a dominarle los dedos y a penetrar en ellos, como si estuvieran sumergidos en un torrente de agua muy fría y muy clara.

Una vez más, el primer gesto de la mano fue levantarse y pasar a una página en blanco del diario. Volvió a bajar, alisó la hoja que acababa de volver; pero esta vez el lápiz no empezó a escribir enseguida. Thad tuvo tiempo de pensar que el contacto, fuera lo que fuese, se había roto a pesar del entumecimiento. Entonces, el lápiz saltó en su mano como si estuviera vivo, vivo, pero malherido. Dio una sacudida y trazó una marca como una coma tumbada, volvió a moverse bruscamente, dibujó una raya, y luego escribió:

antes de detenerse como un artilugio mecánico asmático.

«Sí, puedes escribir tu nombre y negar que existen los gorriones. Muy bien, pero ¿por qué quieres volver a escribir? ¿Por qué es tan importante? Tanto como para matar a esa gente».

escribió el lápiz.

—¿Qué quieres? —murmuró Thad. Y una loca esperanza estalló en su cabeza. ¿Podía ser algo tan simple como eso? Sí, era posible. Sobre todo teniendo en cuenta, de entrada, que se trataba de un escritor sin motivos para seguir con vida. ¡Pero si había un buen número de escritores de carne y hueso que no podrían existir si no escribieran, o que así lo creían…! En el caso de hombres como Ernest Hemingway, llegaba a ser verdad, ¿no?

El lápiz tembló y garabateó una larga línea bajo el último mensaje.

Se parecía extrañamente a la gráfica de la impresión vocal.

—Vamos —susurró Thad—. ¿Qué coño quieres decir?

escribió el lápiz. Las letras se trazaban con dificultad, eran reacias a salir. El lápiz se movía a trompicones y con temblores entre sus dedos, blancos como la cera. «Si aprieto un poco más —se dijo Thad—, se partirá».

De pronto, el brazo se le levantó. Al mismo tiempo, la mano dormida movió el lápiz con la agilidad de un prestidigitador al manipular una carta y, de tenerlo cogido entre los dedos casi por la punta, pasó a aferrarlo como un puñal.

Lo descargó sobre la mesa —Stark lo descargó— y, de pronto, el lápiz se clavó en la membrana entre el pulgar y el índice de su mano izquierda. La punta, algo roma después de haber escrito las palabras de Stark, atravesó la piel casi de lado a lado. El lápiz se astilló. Un brillante charco de sangre llenó el hueco que había dejado la punta en la carne y, de pronto, la fuerza que se había adueñado de él lo abandonó. Un dolor ardiente le ascendió de la mano, que mantuvo extendida sobre el escritorio con el lápiz sobresaliendo de ella.

Thad echó la cabeza hacia atrás y apretó los dientes para reprimir el grito de agonía que pugnaba por escapar de su garganta.

3

Al lado del despacho había un pequeño cuarto de baño y, cuando Thad se sintió capaz de caminar, se dirigió hasta allí para examinar la herida de la mano, que seguía doliéndole terriblemente, bajo la áspera luz del tubo fluorescente del techo. Tenía el aspecto de una herida de bala, un orificio redondo con un círculo de hollín negro en el borde. El hollín parecía pólvora, en lugar de restos de grafito. Volvió la palma de la mano hacia arriba y vio un punto rojo brillante, del tamaño de un alfilerazo, en el lugar de la herida. Hasta allí había llegado la punta del lápiz.

«Ha faltado muy poco para que la atravesara por completo», pensó al verlo.

Dejó correr el agua fría y puso la mano bajo el grifo hasta que la notó entumecida; luego sacó la botella de agua oxigenada del armario. Comprobó que no podía sostener la botella con la mano izquierda, de modo que la sujetó contra el cuerpo con el brazo para desenroscar la tapa con la diestra. A continuación, vertió un poco de desinfectante en la herida y observó cómo el líquido formaba una espuma blanca, mientras apretaba los dientes para resistir el dolor.

Dejó en su sitio la botella de agua oxigenada y sacó uno a uno los frascos de medicinas del armario, examinando las etiquetas. Un par de años atrás había sufrido unos terribles espasmos musculares a consecuencia de una caída ocurrida mientras practicaba esquí de fondo, y el bueno del doctor Hume le había recetado un potente analgésico. Thad solo había tomado algunas píldoras, pues había comprobado que le alteraban el ciclo del sueño y le rompían el ritmo de trabajo.

Por fin, localizó el frasco del analgésico detrás de un tubo de crema de afeitar que debía de llevar allí diez siglos, por lo menos. Destapó el frasco con los dientes y, con pequeñas sacudidas, hizo saltar una píldora sobre uno de los ángulos del lavabo. Dudó si añadir una segunda, pero decidió no hacerlo. Aquellas píldoras eran fuertes.

«Tal vez estén caducadas. Solo faltaría que esta noche de juerga terminara con unas buenas convulsiones y un viaje al hospital».

De todos modos, decidió correr el riesgo. En realidad, ni siquiera se planteó dejar de tomar el analgésico, pues el dolor era inmenso, increíble. En cuanto al hospital… observó de nuevo la herida de la mano y pensó: «Supongo que debería ir a que me echaran un vistazo, pero no pienso hacerlo. Con la de gente que me ha mirado como si estuviera chiflado durante estos últimos días ya tengo bastante para todo lo que me resta de vida».

Dejó caer del frasco cuatro píldoras más, se las puso en el bolsillo de los pantalones y volvió a guardar el recipiente en el estante de las medicinas. Después, se cubrió la herida con una tirita. Escogió un parche redondo y, mientras lo colocaba, pensó: «Viendo este pequeño círculo de plástico, uno no se puede imaginar cómo duele. Stark me ha tendido una trampa. Me ha preparado una trampa en su mente y yo me he lanzado a ella de cabeza».

¿Era eso lo que había sucedido en realidad? Thad no lo sabía, no podía decirlo con certeza, pero de una cosa estaba seguro: no sentía el menor deseo de repetir la experiencia.

4

Cuando recuperó el dominio de sí mismo —o algo parecido—, Thad guardó el diario en el cajón del escritorio, apagó las luces del despacho y bajó al segundo piso. Hizo una pausa en el rellano y aguzó el oído unos instantes. Los gemelos estaban tranquilos. Liz, también.

El analgésico, en perfectas condiciones al parecer, comenzó a surtir efecto y el dolor de la mano empezó a disminuir un poco. Si la flexionaba sin darse cuenta, el sordo latido de dolor se convertía en un grito pero, si tenía cuidado de no mover los dedos, resultaba soportable.

«¡Ah!, pero mañana por la mañana sí que va a dolerte, muchacho… ¿Y qué vas a decirle a Liz?»

Aún no lo sabía. Probablemente la verdad o, en cualquier caso, parte de ella. Al parecer, Liz había desarrollado una gran habilidad para pillarle en las mentiras.

El dolor remitía, pero los efectos secundarios del espantoso suceso —de los espantosos sucesos— aún lo tenían sobresaltado y pensó que tardaría un buen rato en conciliar el sueño. Bajó a la planta baja y echó un vistazo al coche patrulla, aparcado en el camino particular de la casa, a través de los visillos de la gran cristalera del salón. Advirtió el resplandor de dos puntas de cigarrillo como luciérnagas rojas en el interior del vehículo.

«Esos hombres están ahí dentro, sentados tranquilamente. Los pájaros no los han alarmado, de modo que en realidad no han existido más que en mi mente. Al fin y al cabo, a esos policías les pagan para que se alarmen».

Era una idea tentadora, pero el despacho daba al otro lado de la casa y sus ventanas no se veían desde el lugar donde estaba el coche patrulla. Tampoco el cobertizo. Así pues, era posible que los policías no hubiesen visto los gorriones. Al menos, cuando empezaron a reunirse.

«Pero ¿y cuando emprendieron el vuelo todos a la vez? ¿Cómo es posible que no los oyeran? Tú mismo viste al menos un centenar de ellos, doscientos o trescientos tal vez».

Thad salió al exterior. Apenas tuvo tiempo de abrir la puerta de la cocina cuando los dos agentes ya saltaban del coche, uno por cada lado. Eran dos hombres corpulentos que se movían con el sigilo y la rapidez de un par de ocelotes.

—¿Ha vuelto a llamar el tipo, señor Beaumont? —preguntó el policía que había salido por la portezuela del conductor. Se apellidaba Stevens.

—No, no es nada de eso —respondió Thad—. Estaba escribiendo en el despacho y me ha parecido oír una bandada de pájaros que remontaba el vuelo. Creo que me ha sobresaltado un poco. ¿Ustedes han oído algo?

Thad ignoraba el nombre del policía que se había apeado por el lado del acompañante. Era un hombre joven, rubio, con una de esas caras redondas y cándidas que irradian inocencia.

—Los hemos oído y los hemos visto —aseguró. Señaló el cielo, donde la luna en cuarto creciente colgaba sobre la casa, y añadió—: Han pasado justo por delante de la luna. Eran gorriones. Una buena bandada. Resulta raro verlos volar de noche.

—¿De dónde cree que han salido? —inquirió Thad.

—Bueno, le aseguro que no tengo ni idea. Me suspendieron en observación de aves —respondió el hombre de la cara redonda con una sonrisa.

Su compañero no le rió la gracia.

—¿Está nervioso esta noche, señor Beaumont? —preguntó.

Thad le dirigió una mirada fría.

—Sí. Últimamente, estoy nervioso todas las noches.

—¿Podemos hacer algo por usted?

—No —respondió Thad—. Creo que no. Solo he sentido curiosidad por ese ruido. Buenas noches, agentes.

—Buenas noches —dijo el policía de la cara redonda.

Stevens se limitó a asentir con la cabeza. Bajo el sombrero tejano de ala ancha, sus ojos brillaban inexpresivos.

«Este piensa que soy culpable —se dijo Thad mientras desandaba el camino hasta la puerta—. No sabe de qué y probablemente no le importa, pero ese hombre tiene la expresión de quien cree que todo el mundo es culpable de algo. ¿Quién sabe? Tal vez incluso tiene razón».

Cerró la puerta de la cocina y giró la llave. Volvió al salón y se acercó de nuevo a la ventana. El policía de la cara redonda había vuelto a encerrarse en el coche, pero Stevens estaba todavía de pie al lado de la portezuela del conductor y, por un momento, Thad tuvo la impresión de que el tipo lo miraba directamente a los ojos. Por supuesto, aquello era imposible; con los visillos echados, Stevens solo podía distinguir, como mucho, una silueta oscura y borrosa en el interior de la casa.

De todos modos, a Thad siguió dominándole aquella impresión. Corrió la cortina gruesa sobre los visillos y se acercó al mueble bar. Lo abrió y sacó una botella de Glenlivet, que siempre había sido su whisky preferido. Contempló un largo momento la botella y volvió a guardarla. Tenía unas ganas terribles de tomar un trago, pero aquel era el peor momento de su vida para empezar a beber otra vez.

Fue a la cocina y se sirvió un vaso de leche con mucho cuidado de no mover la mano izquierda. La herida le seguía doliendo como si le ardiera.

«Al principio, Stark me pareció impreciso y confuso —pensó mientras tomaba un sorbo de leche—. Fue solo un momento, pues recuperó su brutal energía tan deprisa que me asustó, pero al principio me pareció impreciso y confuso. Creo que lo pillé durmiendo. Tal vez estaba soñando con Miriam, pero no lo creo. Lo que sondeé era demasiado coherente para tratarse de un sueño. Más bien parecía un recuerdo. Sí, creo que era la Sala de Recuerdos subconsciente de George Stark, donde todo está perfectamente anotado y archivado en su lugar correspondiente. Imagino que si él sondeara mi subconsciente (y, por lo que sé, es posible que ya lo haya hecho), encontraría algo parecido».

Tomó otro sorbo de leche y se quedó mirando la puerta de la despensa.

«Me pregunto si podría sondear en sus pensamientos conscientes…»

Y se dijo que sí, que podría. Pero también pensó que ello lo dejaría de nuevo expuesto y vulnerable. La próxima vez no sería un lápiz en la mano. La siguiente ocasión podría tratarse de un abrecartas en el cuello.

«No puede hacerlo. Me necesita.

Sí, pero está loco. Y los locos no siempre se rigen por lo que más les conviene».

Miró la puerta de la despensa y recordó que podía meterse en ella y salir por el otro lado a la parte trasera de la casa.

«¿Puedo obligarle a hacer algo, igual que él me ha obligado a mí?»

Para esto no tenía respuesta. Al menos, de momento. Por otra parte, un experimento fallido podía costarle la vida.

Apuró el vaso de leche, lo lavó y lo puso en el escurreplatos. Luego se metió en la despensa. Allí, entre estanterías de conservas a la derecha y de productos frescos a la izquierda, había una puerta dividida horizontalmente en dos paneles que conducía a la amplia extensión de césped que denominaban el patio trasero. Abrió el pestillo de la puerta, empujó los dos paneles y vio en el exterior la mesa de picnic y la barbacoa, plantadas como silenciosos centinelas. Salió al sendero de asfalto que bordeaba la casa hasta unirse al camino principal en la parte delantera.

El sendero brillaba como un cristal negro bajo la luz de la media luna y advirtió en el asfalto unas manchas blancas a intervalos irregulares.

«Cagadas de gorriones, hablando en plata», pensó.

Thad recorrió con paso lento el sendero asfaltado hasta situarse justo debajo de las ventanas del despacho. Un camión asomó por el horizonte e inició el descenso por la carretera 15 en dirección a la casa, barriendo por un instante el césped y el sendero con la luz de sus faros. Bajo esa breve luz, Thad vio los cuerpos de dos gorriones muertos en el suelo, dos pequeños montones de plumas de los que sobresalían unas patitas con tres dedos. Un instante después, el camión se perdió de vista. Bajo la luz de la luna, los cuerpos de los pájaros muertos se convirtieron de nuevo en sombras; nada más que sombras.

«Eran de verdad —se dijo de nuevo—. Los gorriones eran de verdad». Volvió a experimentar aquel horror ciego, repulsivo, que le hacía sentirse sucio, impuro.

Trató de cerrar los puños y la mano izquierda respondió con un alarido de dolor. El escaso alivio que le había proporcionado el analgésico empezaba ya a desvanecerse.

«Los gorriones estaban aquí. Eran reales. ¿Cómo es posible?»

No lo sabía.

«¿Los he hecho venir? ¿O los he creado de la nada?»

Eso tampoco lo sabía. Pero de una cosa estaba seguro: los gorriones que había visto aquella noche, los gorriones reales que habían acudido justo antes de que le engullera el trance, solo eran una parte de todos los gorriones que podían acudir. Tal vez solo una fracción minúscula.

«Nunca más —pensó—. Por favor… nunca más».

Pero sospechó que sus deseos carecían de importancia. Aquel era el verdadero horror: había activado alguna terrible capacidad paranormal en su interior, pero no podía controlarla. En aquel asunto, la mera idea de controlar algo era un chiste.

Tuvo la certeza de que, antes de que todo aquello terminara, los gorriones volverían.

Thad se estremeció al pensarlo y volvió a la casa. Se deslizó en su propia despensa como si fuera un ladrón, cerró el pestillo y fue a acostarse con su mano dolorida. Antes de hacerlo, tragó otra píldora con un poco de agua del grifo de la cocina.

Cuando se tendió junto a Liz, esta no se despertó. Al cabo de un rato, Thad se sumió en tres horas de un sueño incómodo, irregular, durante el cual las pesadillas le sobrevolaron en círculos, siempre fuera de su alcance.