Estaban en la época de la cosecha, probablemente la estación favorita de Josephus, días cálidos y apacibles, noches frescas y agradables, el aire cargado del olor del trigo recién segado, la cebada y las manzanas frescas. Daba las gracias por los generosos progresos de los campos que rodeaban los muros de la abadía. Los hermanos podrían incrementar las diezmadas reservas del granero y llenar los barriles de roble, con cerveza nueva. Aborrecía la glotonería, pero racionar la cerveza, algo que ocurría de manera inevitable hacia mediados de verano, le daba mucha rabia.

Hacía ya tres años que habían terminado de cubrir con piedra la estructura de madera de la iglesia. Su cuadrada y esbelta torre era lo suficientemente alta para que los botes y los barcos que se acercaban a la isla la usaran como guía en la navegación. En el presbiterio cuadrado del lado oriental, unas ventanas triangulares iluminaban bellamente el santuario durante los oficios del día. La nave era lo bastante larga no solo para la comunidad presente, sino que en el futuro el monasterio podría acomodar a un número mayor de siervos de Cristo. Josephus pedía perdón y hacía penitencia a menudo por el orgullo que bullía en su pecho por el papel que había desempeñado en su construcción. Ciertamente sus conocimientos del mundo eran limitados, pero imaginaba que la iglesia de Vectis estaría entre las grandes catedrales de la cristiandad.

Últimamente los picapedreros habían trabajado mucho para terminar la nueva casa capitular. Josephus y Oswyn habían decidido que lo siguiente sería el scriptorium y que tendrían que ampliar bastante la estructura. Las biblias y los libros de reglas que elaboraban, las Epístolas de San Pedro ilustradas y escritas con tinta de oro, eran muy apreciados, y Josephus había oído que algunas copias atravesaban los mares para llegar hasta Irlanda, Italia y Francia.

Estaban ya a media mañana, se acercaba la hora tercia y Josephus se disponía a ir del lavatorium al refectorio a por un trozo de pan de centeno, una pata de cordero, algo de sal y una buena jarra de cerveza. El estómago le rugía solo de pensarlo, pues Oswyn había impuesto una sola comida diaria para fortalecer el espíritu de su congregación mediante la debilitación de los deseos de la carne. Tras un período prolongado de meditación y ayuno personal, que el frágil abad difícilmente podía permitirse, Oswyn compartió su revelación con la comunidad, la cual se había reunido diligentemente en asamblea en la casa capitular. «Así como debemos alimentarnos a diario, debemos ayunar a diario —había declarado—.Tenemos que complacer al cuerpo de una manera más pobre y moderada.»

Y así fue como se quedaron todos más delgados.

Josephus oyó que alguien le llamaba. Guthlac, un hombre enorme y rudo que había sido soldado antes de entrar en el monasterio, se acercaba a él corriendo; sus sandalias golpeteaban en el suelo.

—Prior —dijo—. Ubertus, el picapedrero, está en la entrada. Quiere hablar con usted cuanto antes.

—Voy camino del refectorio, a cenar —objetó Josephus—. ¿Te parece que no puede esperar?

—Dijo que era urgente —respondió Guthlac, marchándose de allí a toda prisa.

—¿Y adónde vas tú? —gritó Josephus.

—Al refectorio, prior. A cenar.

Ubertus estaba junto a la verja, cerca de la entrada al hospicio, la casa de hospedaje para los visitantes y viajeros, una construcción baja de madera con una simple hilera de catres. Estaba como clavado al suelo, sus pies no se movían. En la distancia, a Josephus le pareció que estaba solo, pero cuando se acercó vio que tras el picapedrero había un niño, un par de piernecitas entre los dos troncos que Ubertus tenía por piernas.

—¿En qué puedo ayudarte Ubertus? —preguntó Josephus.

—He traído al niño.

Josephus no comprendía qué quería decir con eso.

Ubertus echó la mano hacia atrás y tiró del chico. El crío iba descalzo, era pequeño, tenía el pelo anaranjado y estaba como un palillo. Llevaba una camisa sucia toda harapos que le dejaba al descubierto las costillas y el pecho abombado. Los pantalones le quedaban demasiado largos, una herencia para la que aún no había crecido lo suficiente. Tenía una piel bonita, blanca como la leche, ojos verdes como piedras preciosas, y un delicado rostro tan inmóvil como los bloques de piedra de su padre. Apretaba fuerte sus rosados labios, ahora pálidos, y el esfuerzo le arrugaba la barbilla.

Josephus había oído hablar del chico, pero nunca lo había visto. Su imagen lo turbó. Tenía como un aura de locura, daba la sensación de que su corta vida no había sido bendecida por el calor divino. Su nombre, Octavus, el octavo, le había sido impuesto por Ubertus la noche de su nacimiento. Al contrario que su hermano gemelo, una abominación que estaba mejor muerta que viva, su vida sería felizmente ordinaria, ¿o no? Al fin y al cabo, el octavo hijo de un séptimo hijo es simplemente un hijo más, aunque naciera el séptimo día del séptimo mes del año 777 después del nacimiento de Cristo Nuestro Señor. Ubertus rezaba por que el chico se convirtiera en alguien fuerte y productivo, un picapedrero como su padre y sus hermanos.

—¿Por qué le has traído?

—Quiero que lo acoja.

—¿Y por qué iba a acogerlo?

—Yo no puedo quedármelo más tiempo.

—Pero tienes hijas que pueden cuidarlo. Tienes comida en tu mesa.

—Necesita a Cristo. Y Cristo está aquí.

—Cristo está en todas partes.

—En ningún sitio es tan fuerte como aquí, prior.

El chico se puso de rodillas y empezó a escarbar entre la suciedad con un dedo huesudo. Comenzó a mover el dedo en círculos e hizo un dibujo en el suelo, pero su padre estiró la mano y le tiró de los pelos para levantarlo. El muchacho se estremeció, pero no emitió sonido alguno a pesar de la ferocidad del tirón.

—El chico necesita a Cristo —insistió su padre—. Mi deseo es que se entregue a la vida religiosa.

Josephus había oído decir que el chico era raro, mudo, absorto en su mundo, sin ningún interés por sus hermanos y hermanas ni por otros niños del pueblo. Lo había criado pobremente una nodriza, e incluso ahora, con cinco años, comía muy poco y sin apetito. En su interior, a Josephus no le sorprendía cómo había salido el crío. Después de todo, había presenciado con sus propios ojos la extraordinaria llegada del chico al mundo.

La abadía acogía a niños con regularidad, aunque no era una práctica que alentaran, pues obligaba a estirar los recursos y distraía a las hermanas de sus otras tareas. La gente del pueblo tenía cierta tendencia a dejar ante sus puertas a los niños que tenían malformaciones físicas o mentales. Si la hermana Magdalena pudiera decidir, les negaría la entrada a todos, pero Josephus tenía debilidad por las criaturas de Dios más desafortunadas.

Aun así, ese era inquietante.

—Chico, ¿sabes hablar?

Octavus no contestó; miraba el dibujo que había hecho en la tierra.

—No sabe hablar —dijo Ubertus.

Josephus le tomó de la barbilla con ternura y le levantó la cara.

—¿Tienes hambre?

Los oscuros ojos del niño se movieron de un lado a otro.

—¿Conoces a Cristo, tu salvador?

Josephus no detectó ningún destello de reconocimiento. El pálido rostro de Octavus era una tabula rasa, una blanca lápida en la que no había nada escrito.

—¿Lo acogerá, prior? —imploró el padre.

Josephus soltó la barbilla del chico y el zagal se tiró al suelo para seguir haciendo dibujos en la tierra con su sucio dedo.

Las lágrimas recorrían el cincelado rostro de Ubertus.

—Por favor, se lo suplico.

La hermana Magdalena era una mujer severa que nadie recordaba haber visto sonreír, ni siquiera cuando tocaba el salterio y producía una música celestial. Estaba ya en su quinta década de vida y había vivido la mitad de ella entre los muros de la abadía. Bajo su velo había un montón de trenzas grises, y bajo el hábito, un robusto cuerpo virgen tan impenetrable como una cascara de nuez. No era una mujer sin ambiciones, tenía plena conciencia de que en la Orden de San Benito una mujer podía ascender hasta la posición de abadesa si el obispo así lo disponía. Siendo la hermana mayor de Vectis, eso no quedaba descartado, pero Aetia, el obispo de Dorchester, apenas había reparado en su presencia durante las visitas que les había hecho en Semana Santa y Navidad. Magdalena tenía la certeza de que sus meditaciones acerca de cómo ella podría llevar mejor la abadía no eran pura vanagloria sino el deseo de hacer del monasterio un lugar más puro y eficiente.

A menudo se acercaba a Oswyn para informarle de sus sospechas de despilfarro, exceso o incluso fornicación, y él la escuchaba con paciencia, suspirando, y más tarde trataba el tema con Josephus. Oswyn renqueaba debido a su dolencia en la columna vertebral, y los dolores eran un problema constante. Las quejas de Magdalena sobre el gasto de cerveza o las miradas lujuriosas que imaginaba que dirigían a las vírgenes a su cargo solo aportaban más desasosiego al abad. Contaba con Josephus para que se ocupara de estos temas mundanos y así él poder centrarse en servir a Dios y honrarlo terminando la construcción de la abadía en el tiempo que le quedaba de vida.

Era sabido que Magdalena no sentía amor por los niños. Los detalles escabrosos de su concepción la turbaban pero al mismo tiempo los veía necesarios. Despreciaba a Josephus por darles acogida en Vectis, particularmente a los más pequeños e inválidos. Tenía a nueve niños de menos de diez años bajo su tutela y le parecía que la mayoría de ellos no hacían lo suficiente para ganarse el sustento. Exigía a las hermanas que los pusieran a trabajar duro, que acarrearan agua y leña, que lavaran los platos y los cacharros de la cocina, que rellenaran los jergones con paja fresca para combatir los piojos. Cuando fueran mayores, ya tendrían tiempo para el estudio religioso, pero hasta que sus mentes estuvieran atemperadas por el esfuerzo solo los consideraba buenos para el trabajo duro.

Octavus, el último error de Josephus, la puso hecha una furia.

El crío era incapaz de seguir las órdenes más básicas. Se negaba a vaciar un cacharro, a arrojar un leño en el fuego de la cocina. No se iba a la cama hasta que le arrastraban hasta ella ni se levantaba con los otros niños si no tiraban de él. Los otros niños se reían de él y le insultaban. Al principio Magdalena pensó que era terco, así que le golpeaba con palos, pero con el tiempo se cansó del castigo corporal, pues no tenía ningún efecto, no le arrancaba un lloro ni un quejido satisfactorios. Y cuando había terminado con él, el chico siempre recuperaba el palo del montón de leña y lo usaba para hacer sus dibujos en el sucio suelo de la cocina.

Ahora que el otoño estaba a punto de convertirse en invierno, Magdalena ya no prestaba ninguna atención al chico, lo dejaba a su aire. Por fortuna, comía como un pajarito y no influía en las reservas del monasterio.

Una fría mañana de diciembre, Josephus abandonaba el scriptorium para acudir a misa. La primera tormenta invernal había sacudido la isla durante toda la noche y había dejado una capa de nieve tan brillante a la luz del sol que le picaban los ojos. Se frotó las manos para calentarse y ascendió por el camino rápidamente; los dedos empezaban a entumecérsele.

Octavus estaba de cuclillas junto al camino, descalzo y desabrigado. Josephus lo veía con frecuencia por los terrenos de la abadía. Normalmente se detenía, le tocaba el hombro, recitaba una fugaz oración para pedir que cualquier enfermedad que tuviera se curase y volvía a sus asuntos. Pero ese día temió que el crío se congelara si lo dejaba allí. Miró alrededor en busca de alguna de las hermanas, pero no vio a ninguna.

—¡Octavus! —gritó Josephus—. ¡Ven adentro! ¡No debes andar por la nieve sin zapatos!

El chico tenía un palo en la mano y estaba haciendo dibujos, como de costumbre, pero esta vez había como una pizca de excitación en su blanco y delicado rostro. La nevada había creado una vasta superficie limpia en la que podía rascar.

Josephus se detuvo junto a él y estaba a punto de cogerlo en brazos cuando se paró en seco y tomó aliento.

¡Eso no podía ser posible!

Josephus se protegió los ojos del intenso resplandor y confirmó sus temores.

Se apresuró a volver al scriptorium y al poco regresó con Paulinus, arrastrándolo decididamente por la manga a pesar de las protestas del delgado religioso.

—¿Qué pasa, Josephus? —gritó Paulinus—. ¿Por qué no me dices qué ocurre?

—¡Mira! —contestó Josephus—. Dime qué ves—. Octavus seguía con sus labores en la nieve. Los dos hombres se inclinaron y estudiaron sus dibujos.

—¡No puede ser! —susurró Paulinus.

—Pero lo es —contrapuso Josephus.

Había letras en la nieve, unas letras inconfundibles.

—¿Sigbert of Tis?

—Aún no ha acabado —dijo Josephus con nerviosismo—. Mira: Sigbert of Tisbury.

—¿Cómo es posible que este niño escriba? —preguntó Paulinus. El monje estaba más blanco que la nieve y tenía demasiado miedo para tiritar.

—No lo sé —dijo Josephus—. En el pueblo no hay nadie que sepa leer ni escribir. Y desde luego las hermanas no le han enseñado. A decir verdad, le consideran un retrasado.

El chico siguió a lo suyo con el palito.

Paulinus se santiguó.

—¡Dios mío, si también escribe números! El día 18 del mes duodécimo del año 782. ¡Eso es hoy!

—Natus —susurró Joseph—. Nacido.

Paulinus pisoteó todo lo que había escrito en la nieve, borró números y letras.

—¡Coge al chico!

Esperaron a que los monjes se fueran a misa y abandonaran el scriptorium para sentar al chico sobre una de las mesas de copiado. Paulinus le puso una hoja de papel vitela delante y le entregó una pluma.

Octavus se puso inmediatamente a mover la pluma por el pergamino; no parecía inquietarle en absoluto que lo que hacía no fuera visible.

—¡No! —exclamó Paulinus—. ¡Espera! Mírame. —Mojó la pluma en la tinta que había en un bote de cerámica y volvió a dársela.

El chico continuó arañando el papel, pero esta vez sus esfuerzos eran visibles. Pareció percatarse de las apretadas letras negras que iba formando, y de lo más profundo de su garganta salió un ruido gutural. Era el primer sonido que emitía en su vida.

—De nuevo la fecha de hoy —murmuró Paulinus—. Pero esta vez ha escrito «Mors». Muerte.

—Seguro que es brujería —se lamentó Josephus, retrocediendo hasta que su cadera dio con otra de las mesas de copista.

La pluma se quedó sin tinta, así que Paulinus tomó la mano del chico e hizo que fuera él mismo quien la mojara. Impertérrito, Octavus comenzó a escribir de nuevo, pero esta vez empezó con un garabato.

Los dos hombres agitaron la cabeza, confundidos.

—No son letras normales —dijo Paulinus—, pero la fecha está ahí de nuevo.

Josephus se recobró de repente y se dio cuenta de que iban a llegar tarde a misa, un pecado inexcusable.

—Esconde los pergaminos y la tinta y deja al chico en la esquina. Vamos, Paulinus, corramos hasta el santuario. Rezaremos a Dios para que nos ayude a entender lo que hemos visto y nos purifique del mal.

Aquella noche Josephus y Paulinus se encontraron en el frescor de la cervecería y encendieron un cirio para alumbrarse.

Josephus necesitaba tomarse una cerveza para calmar los nervios y aposentar el estómago, y Paulinus estaba dispuesto a poner a su viejo amigo de buen humor. Se sentaron en un par de taburetes, el uno frente al otro, con las rodillas casi tocándose.

Josephus se consideraba a sí mismo un hombre simple que solo comprendía el amor de Dios y las reglas de san Benito de Nursia que todos los siervos de Dios estaban obligados a seguir. No obstante, tenía a Paulinus por un agudo pensador y un instruido erudito que había leído muchos textos relativos a los cielos y la tierra. Si alguien podía explicar lo que habían visto antes, ese era Paulinus.

Pero Paulinus se mostraba reacio a ofrecer una explicación. Lo que hizo fue proponerle una misión, y los dos hombres se pusieron a planear cómo llevarla a cabo. Acordaron mantener en secreto lo que sabían del chico, ¿qué ganarían alterando a la comunidad antes de que Paulinus pudiera descifrar la verdad?

Cuando Josephus apuró su cerveza, Paulinus cogió el cirio y antes de apagarlo le explicó a Josephus lo que pensaba.

—Sabes que no hay nada que añadir en el caso de gemelos; el séptimo hijo nacido de una mujer es, necesariamente, el séptimo hijo que Dios ha concebido.

Ubertus atravesaba por los campos de Wessex en la misión que le había encomendado el prior Josephus. Sentía que no era el siervo adecuado para la tarea, pero estaba en deuda con Josephus y no podía negarse.

El pesado y sudoroso animal que tenía entre las piernas calentaba su cuerpo en aquel frío día de mediados de diciembre. No era un buen jinete. El picapedrero estaba acostumbrado a bajar despacio en un carro tirado por bueyes. Se agarraba a las riendas con fuerza, presionaba las rodillas contra la panza de la bestia y se mantenía sentado como podía. El caballo era un animal sano de los que el monasterio guardaba en los establos, tierra adentro, precisamente para este tipo de propósitos. Un barquero había llevado a Ubertus desde la playa de guijarros de Vectis hasta la costa de Wessex. Josephus le había instruido para que se diera prisa y volviera en dos días, y eso significaba que el caballo debía avanzar a medio galope.

A medida que el día vestía el cielo, su color se tornaba gris pizarra, similar a los rocosos acantilados de la costa. Cabalgaba al paso, atravesando helados campos en barbecho con muretes de piedra y pequeñas aldeas muy parecidas a aquella de la que él provenía. De vez en cuando se cruzaba con grises campesinos que caminaban penosamente o iban a lomos de apáticas mulas. Tenía en mente a los ladrones, pero a decir verdad sus únicas posesiones valiosas eran el propio caballo y las pocas monedillas que Josephus le había dado para el viaje.

Llegó a Tisbury justo antes de que se pusiera el sol. Era esta una ciudad próspera, había varias casas de madera muy grandes y una multitud de cuidadas casitas alineadas a lo largo de una calle ancha. En un pasto, las ovejas se apiñaban en la penumbra. Cabalgó hasta pasar de largo una pequeña iglesia de madera, una estructura solitaria al final del pastizal que se erguía oscura y fría. Junto a ella había un pequeño camposanto en el que acababan de enterrar a alguien. Se santiguó rápidamente. El aire se llenaba con el humo de los hogares, y el delicioso olor de las brasas y la carne chamuscada distrajo a Ubertus del túmulo funerario.

Había sido día de mercado, y en la plaza todavía había algunos carros y puestos con productos que seguían allí porque sus propietarios estaban en la taberna bebiendo y jugando a los dados. Ubertus se bajó del caballo en la puerta de la taberna. Un chico lo vio y se ofreció para ocuparse del caballo. Por una moneda, el chico se llevó al animal para darle un cubo de avena y agua.

Cuando Ubertus entró en la atestada y cálida taberna, sus sentidos se vieron asaltados por el olor a cerveza agria, sudor y orina. Se quedó junto al llameante fuego de leña, reanimó sus entumecidas manos y gritó con su marcado acento italiano que le trajeran una jarra de vino. Como se trataba de una ciudad con mercado, los hombres de Tisbury estaban acostumbrados a los forasteros y lo recibieron con una curiosidad alegre. Un grupo de hombres lo llamaron para que se sentara con ellos y pronto entablaron una animada conversación acerca de su lugar de procedencia y los motivos de su visita.

Ubertus necesitó menos de una hora para vaciar tres jarras de vino en su gaznate y obtener la información que le habían encomendado.

La hermana Magdalena siempre caminaba por los terrenos de la abadía a un ritmo determinado, ni demasiado lento, pues eso sería una pérdida de tiempo, ni demasiado rápido, pues daría la impresión de que había cosas terrenales más importantes que la contemplación del Señor.

Pero en ese momento corría, y apretaba algo en su mano.

Unos cuantos días de aire cálido habían adelgazado la capa de nieve, los caminos estaban bien pisoteados y ya no resbalaban.

En el scriptorium, Josephus y Paulinus estaban sentados en silencio. Les habían dicho a los copistas que se fueran para así poder quedarse a solas con Ubertus, que había regresado de su misión cansado y helado de frío.

Ubertus ya no se encontraba allí pues le habían mandado de vuelta al pueblo con la bendición y un adusto agradecimiento.

Su informe había sido simple y aleccionador.

El decimoctavo día de diciembre, tres días antes, en la ciudad de Tisbury había nacido un niño, hijo de Wuffa, el curtidor, y Eanfled, su esposa.

El nombre del niño era Sigbert.

A pesar de que ninguno de los dos quería admitirlo abiertamente, la noticia les había dejado atónitos. Casi esperaban oír algo así. Pocas cosas podía haber más fantásticas que el hecho de que un niño mudo nacido de una madre muerta pudiera escribir nombres y fechas sin que le hubieran enseñado. Cuando Ubertus se fue Paulinus le dijo a Josephus: —El chico era el séptimo hijo, de eso no cabe duda. Tiene un profundo poder.

—¿Para el bien o para el mal? —preguntó Josephus temblando.

Paulinus miró a su amigo y frunció los labios, pero no le contestó.

La hermana Magdalena irrumpió en el scriptorium sin previo aviso.

—El hermano Otto me ha dicho que estaban aquí —dijo respirando pesadamente y cerrando la puerta tras de sí.

Josephus y Paulinus intercambiaron miradas conspiradoras.

—Y aquí estamos, hermana —dijo Josephus—. ¿Hay algo que te preocupe?

—¡Esto! —Mostró su mano. Sostenía un pergamino enrollado—. Una de las hermanas ha encontrado esto en el dormitorio de los niños, bajo la cama de Octavus. Lo ha robado del scriptorium, no me cabe la menor duda. ¿Pueden confirmarlo?

Josephus desenrolló el pergamino y lo inspeccionó con Paulinus.

Josephus miró la primera página desde el principio. Estaba escrito en los apretados garabatos de Octavus.

—Esta está en hebreo, reconozco la escritura —susurró Paulinus apuntando a una de las entradas—. La de encima no sé de dónde es.

—¿Entonces? —reclamó la hermana—, ¿pueden confirmarme que el chico ha robado esto?

—Por favor, hermana, siéntese —suspiró Josephus.

—No es mi deseo sentarme, prior; mi deseo es saber la verdad, y después mi deseo será castigar severamente al chico.

—Le ruego que se siente.

Se sentó a regañadientes en uno de los pupitres de los copistas.

—El pergamino fue sin duda robado —comenzó Josephus.

—¡Niño del demonio! Pero ¿qué es este texto? Parece un listado extraño.

—Son nombres —dijo Josephus.

—En más de un idioma —añadió Paulinus.

—¿Con qué propósito se ha escrito, y por qué se incluye a Oswyn entre ellos? —preguntó la hermana con desconfianza.

—¿Oswyn? —inquirió Josephus.

—¡En la segunda página, en la segunda! —dijo ella.

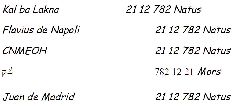

Josephus miró la segunda página:

El rostro de Josephus palideció.

—¡Dios mío!

Paulinus se levantó y se giró para ocultar su expresión de alarma.

—¿Qué hermano ha escrito esto? —quiso saber Magdalena.

—Ninguno, hermana —dijo Josephus.

—Entonces, ¿quién?

—El chico, Octavus.

Josephus perdió la cuenta de las veces que la hermana Magdalena se santiguó a medida que Paulinus y él le contaban lo que sabían de la milagrosa habilidad de Octavus. Por último, cuando ya habían terminado y estuvo todo dicho, los tres intercambiaron miradas nerviosas.

—Esto no puede ser más que obra del demonio —dijo Magdalena rompiendo el silencio.

—Hay otra explicación posible —dijo Paulinus.

—¿Y cuál es? —preguntó la hermana.

—Que sea obra del Señor. —Paulinus escogió sus palabras cuidadosamente—. No puede haber duda en cuanto a que el Señor elige cuándo traer un niño a este mundo y cuándo acoger un alma en su seno. Dios todo lo sabe. Sabe cuando un simple hombre le dirige sus plegarias, sabe cuando un gorrión cae del cielo. Este chico, que es diferente a todos los demás en su venida al mundo y en su semblante, ¿cómo podemos saber que no es un recipiente del Señor para registrar las idas y venidas de las criaturas de Dios?

—¡Pero podría ser el séptimo hijo de un séptimo hijo!

—Sí, estamos al tanto de las creencias en cuanto a eso. Pero ¿quién ha conocido a un hombre que reúna tales condiciones? ¿Y quién ha podido conocer a alguien que haya nacido el séptimo día del séptimo mes del año 777? No podemos dar por hecho que sus poderes tienen un fin diabólico.

—Yo, por ejemplo, no veo una consecuencia diabólica de los poderes del chico —dijo Josephus con optimismo.

Magdalena pasó del miedo a la ira.

—Si lo que dicen es cierto, sabemos que nuestro querido abad morirá hoy. Ruego al Señor que esto no suceda. ¿Cómo pueden decir que esto no es obra del maligno? —Se levantó y les arrebató las hojas de pergamino—. No voy a tener secretos con el abad. Tiene que escuchar esto, y será él y solo él quien decida acerca del futuro del muchacho.

Parecía resuelta, y ni Paulinus ni Josephus quisieron disuadir a la hermana Magdalena para que desistiera de sus actos.

Tras la nona, la oración de las tres de la tarde, se acercaron los tres a Oswyn y le acompañaron a sus aposentos en la casa capitular. Allí, en la menguante luz de una tarde invernal, con el brillo ámbar de las brasas del hogar, le contaron la historia y estuvieron atentos a su arrugado rostro, el cual, a causa de su deformidad, estaba inclinado hacia la mesa.

Oswyn escuchó. Examinó los pergaminos y se detuvo un momento para reflexionar sobre su nombre. Hizo preguntas y consideró las respuestas. Tras esto dio la reunión por terminada golpeando la mesa con el puño.

—No veo que de esto pueda venir nada bueno —dijo—. En el peor de los casos es la mano del demonio. En el mejor, una gran distracción para la vida religiosa de la comunidad. Estamos aquí para servir al Señor con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. Este chico nos distraerá de nuestra misión. Debéis sacarlo de aquí.

Ante esto, Magdalena evitó mostrar su satisfacción.

Josephus tenía la garganta seca, así que se la aclaró.

—Su padre no le dejará volver. No tiene adonde ir.

—Eso no nos concierne —dijo el abad—. Echadle.

—Hace frío —imploró Josephus—. No sobrevivirá a la noche.

—El Señor lo proveerá y decidirá su suerte —dijo el abad—. Ahora dejadme que reflexione.

Josephus fue el encargado de cumplir la tarea, de modo que al atardecer condujo sumisamente al chico de la mano hasta la puerta de entrada de la abadía. Una joven y amable hermana le había puesto calcetines gruesos, una segunda camisa y una capa. Un viento cortante procedente del mar estaba bajando la temperatura hacia el punto de congelación. Josephus quitó el cerrojo a la puerta y la dejó abierta. Una ráfaga de aire frío les golpeó de lleno. El prior le dio un toquecito con el codo para que avanzara.

—Tienes que dejarnos, Octavus. Pero no temas, Dios te protegerá.

El chico no volvió la vista atrás, afrontó el oscuro vacío de la noche con su inmutable expresión de imperturbabilidad. Al prior le rompía el corazón tratar tan duramente a una criatura de Dios, tanto que probablemente estaba condenando al chico a morir de frío. Y no a un chico cualquiera, sino a uno con un don extraordinario que, si Paulinus estaba en lo cierto, tal vez no provenía de las profundidades del infierno sino del reino de los cielos. Pero Josephus era un siervo obediente, su lealtad estaba primero con el Señor, cuya opinión en esta materia no le había sido revelada, y después con su abad, cuya opinión era tan clara como el agua.

Josephus sintió un escalofrío y cerró la verja tras de sí.

Sonó la campana de vísperas. La congregación estaba reunida en el santuario. La hermana Magdalena apretaba el laúd contra su pecho y se regodeaba en la victoria que había obtenido sobre Josephus, a quien despreciaba por su blandura.

En la cabeza de Paulinus revoloteaban ideas teológicas acerca de Octavus y si sus poderes serían un don o una maldición.

Pensar en ese crío tan frágil abandonado a su suerte en el frío y la oscuridad hacía que a Josephus le escocieran los ojos con lágrimas saladas. Se sentía culpable de estar allí, caliente y cómodo. Y aun así, estaba seguro de que Oswyn no se equivocaba en una de sus afirmaciones: el chico era sin duda una distracción para sus obligaciones de oración y servidumbre.

Esperaban a oír los renqueantes pasos del abad, que no se materializaban. Josephus notaba que los hermanos y las hermanas se miraban nerviosos, conscientes de la puntualidad de Oswyn.

Tras unos minutos, Josephus empezó a alarmarse.

—Tenemos que ir a ver qué pasa con el abad —le susurró a Paulinus.

Todos los ojos siguieron su partida. Los susurros llenaron el santuario, pero Magdalena los frenó poniéndose un dedo en los labios y profiriendo un audible: «¡Chist!».

Los aposentos de Oswyn estaban fríos y oscuros, y el desatendido fuego prácticamente se había extinguido. Lo encontraron en la cama, hecho un ovillo, vestido y con la piel tan fría como el aire de la habitación. En la mano derecha tenía el pergamino en el que estaba escrito su nombre.

—¡Dios misericordioso! —gritó Josephus.

—La profecía —murmuró Paulinus cayendo de rodillas.

Los dos pronunciaron unas rápidas oraciones sobre el cuerpo de Oswyn y se levantaron.

—Hay que informar al obispo —dijo Paulinus.

Josephus asintió.

—Enviaré un mensajero a Dorchester por la mañana.

—Hasta que el obispo diga otra cosa debes ser tú, amigo mío, quien gobierne esta abadía.

Josephus se santiguó hundiendo el dedo en su pecho.

—Ve y dile a la hermana Magdalena que comience con las vísperas. Yo estaré allí en breve, pero antes debo hacer algo.

Josephus corrió desde la oscuridad hacia la puerta de la abadía, con el pecho agitado por el esfuerzo. Abrió la puerta y esta chirrió sobre sus goznes.

El chico no estaba allí.

Corrió camino abajo gritando su nombre de manera frenética.

Vio una pequeña silueta junto a la carretera.

Octavus no había ido muy lejos. Estaba sentado tranquilamente al desabrigo de la noche, temblando al borde de un prado. Josephus lo cogió en brazos con ternura y le llevó de nuevo hacia la puerta.

—Puedes quedarte, chico —le dijo—. Dios quiere que te quedes.