Burton trabajaba en la sala de autopsias. Estaba nervioso y tenso, todavía acongojado por el recuerdo de Piedmont. Semanas después, al repasar lo que hacía y lo que pensaba en el Nivel V, lamentaba su incapacidad por concentrarse.

Puesto que en la serie inicial de experimentos cometió diversas equivocaciones.

Según el protocolo, le estaba encomendado el trabajo de realizar las autopsias de los animales muertos, pero también estaba encargado, además, de los experimentos vectoriales. En toda justicia, Burton no era el hombre indicado para esta tarea; Leavitt hubiera poseído más condiciones para la misma. Pero todos opinaban que Leavitt prestaba mejores servicios en las tareas preliminares de aislamiento e identificación.

Con lo cual los experimentos vectoriales recayeron sobre Burton.

Dichos experimentos eran razonablemente sencillos y concretos, destinados a responder la pregunta de cómo se propagaba la enfermedad. Burton empezó con una serie de jaulas, alineadas en fila. Cada una disponía de un suministro de aire independiente; tales suministros podían interconectarse de multitud de formas.

Burton colocó el cadáver de la rata noruega, que guardaba en una caja impenetrable al aire, junto a otra que contenía una rata viva. Luego apretó unos botones, y el aire pudo pasar libremente de una jaula a otra.

La rata viva se derrumbó y murió.

«Muy interesante —se dijo Burton—. El microbio se propaga por el aire».

Entonces cogió otra jaula con una rata viva, pero insertó un filtro millipore entre la jaula de la rata muerta y la de la viva. Este filtro tenía las perforaciones de un diámetro de cien angstroms…; el tamaño de un virus pequeño.

Burton abrió la comunicación entre las dos jaulas. La rata continuó viviendo.

Burton estuvo mirando unos momentos, hasta quedar bien convencido. Fuese lo que fuere lo que transmitía el mal, tenía unas dimensiones superiores a las de un virus. Burton cambió el filtro por uno de orificios mayores, y luego por otro todavía mayores. Así continuó hasta que la rata murió.

El último filtro había permitido, pues, el paso del agente. Burton se cercioró de sus diámetros: dos micrones, el tamaño, aproximadamente, de una célula pequeña. Burton se dijo que había averiguado una cosa muy valiosa: el tamaño del agente infeccioso.

Esto tenía mucha importancia, porque, con un solo experimento, había eliminado la posibilidad de que el causante del desastre fuese una proteína o una molécula química de alguna clase. En Piedmont, él y Stone habían pensado en un gas, acaso un gas expulsado como producto de desasimilación por el organismo vivo.

Sin embargo, quedaba bien claro, no era un gas el responsable. La enfermedad la transmitía una cosa del tamaño de una célula, mucho mayor, pues, que una molécula de gas.

El paso siguiente resultó igualmente simple: determinar si los animales muertos podían propagar la enfermedad.

Burton tomó una de las ratas muertas y expulsó el aire de su jaula, aguardando a que hubiese salido hasta la última molécula. Con el descenso de la presión, la rata reventó, abriéndose como si estallara. Burton ignoró el fenómeno.

Cuando estuvo seguro de haber sacado todo el aire, dejó entrar otro nuevo, puro, filtrado. Luego conectó la jaula con la de un animal vivo.

No pasó nada.

«Muy interesante», pensó. Utilizando un bisturí controlado a distancia, abrió todavía más al animal, para asegurarse de que todos los organismos escondidos en el cadáver pudieran pasar a la atmósfera.

No sucedió nada. La rata viva trotaba por su jaula.

El resultado era muy claro: los animales muertos no contagiaban.

—He ahí —se dijo— la causa de que los cornejas pudieran devorar carne de las víctimas de Piedmont y no morir ellos a su vez. Los cadáveres no transmiten la enfermedad; sólo los microbios mismos, llevados por el aire, podían propagarla.

Los microbios en el aire eran letales.

Los microbios en los cadáveres eran inofensivos.

En cierto sentido, hubiera podido preverse. El caso estaba relacionado con la teoría de acomodación y adaptación mutua entre las bacterias y el hombre. Un problema que interesaba a Burton desde hacía mucho tiempo y sobre el cual había dado conferencias en la Facultad de Medicina de Baylor.

La mayoría de personas, al hablar de bacterias, pensaban inmediatamente en enfermedades. Sin embargo, lo cierto era que sólo el tres por ciento de las razas de bacterias producían enfermedades a los seres humanos; las demás, o eran inofensivas o incluso benéficas. En el intestino humano, por ejemplo, existía una variedad de bacterias que favorecían el proceso digestivo. El hombre las necesitaba y confiaba en ellas.

En realidad, el hombre vive en un mar de bacterias. Las hay por todas partes: en la piel, en los oídos y la boca, en los pulmones, en el estómago. Todo lo que poseemos, lo que tocamos, cada bocanada de aire que respiramos, están impregnados de bacterias. Las bacterias lo invaden todo. La mayor parte del tiempo, uno ni se da cuenta de ellas.

Hecho que se explica fácilmente. Tanto el hombre como las bacterias se han habituado a vivir en compañía, han adquirido una especie de inmunidad recíproca. Cada uno de ambos se ha adaptado al otro.

Lo cual obedece, a su vez, a un motivo muy razonable. Uno de los principios de la biología dice que la evolución tiende hacia un aumento de la potencia reproductora. Un hombre que se deja matar fácilmente por las bacterias es un hombre mal adaptado; no vive lo suficiente para reproducirse.

Y una bacteria que mata a su huésped es una bacteria mal adaptada, igualmente. Porque todo parásito que mata a su huésped es un ser defectuoso. Cuando el huésped muere, él ha de morir también. Los parásitos perfectos son los que pueden vivir del huésped sin matarlo.

Y los huéspedes que salían más ventajosos eran los que sabían tolerar al parásito, o hasta aprovecharlo en beneficio propio, hacerlo trabajar para ellos.

—Las bacterias mejor adaptadas —solía decir Burton— son las que causan enfermedades de poca monta, o no causan ninguna en absoluto. Uno puede llevar la misma célula de Estreptococos viridians dentro del cuerpo durante sesenta o setenta años. Durante este tiempo uno crece y se reproduce felizmente, y el estreptococo también. Uno puede acarrear consigo el Staph. aureus sin pagar otro precio que el de un poco de acné y barrillos. Uno puede albergar bacilos de la tuberculosis durante decenios enteros; puede portar microbios de la sífilis toda la vida. Estas no son enfermedades de poca monta, pero son mucho menos graves de lo que fueron antes, porque tanto el hombre como los microbios se han adaptado recíprocamente.

Se sabía, por ejemplo, que cuatrocientos años atrás la sífilis fue una enfermedad virulenta, produciendo grandes llagas ulcerosas por todo el cuerpo, y a menudo matando al paciente en cuestión de semanas. Pero con el paso de los siglos, el hombre y la espiroqueta habían aprendido a tolerarse recíprocamente.

Tales consideraciones no eran tan abstractas y académicas como parecían al principio. En los primeros tiempos de planear el Wildfire, Stone hizo notar que el cuarenta por ciento de todas las enfermedades humanas las causaban los microorganismos. Burton replicó alegando que sólo el tres por ciento de todos los microorganismos producían enfermedades. Evidentemente, si bien muchas de las calamidades que sufre el hombre se podían atribuir a las bacterias, las probabilidades de que una bacteria determinada fuese peligrosa para el hombre eran escasas. Esto se debía a que el proceso de adaptación —entre hombre y bacterias— es muy complejo.

—La mayoría de bacterias —observaba Burton—, sencillamente, no pueden vivir bastante tiempo en el interior de un hombre para causarle daño. Las condiciones son, en un sentido o en otro, desfavorables. El cuerpo humano es demasiado caliente o demasiado frío, demasiado ácido o demasiado alcalino, tiene demasiado oxígeno o no tiene bastante. Para la mayoría de bacterias, el cuerpo humano es tan hostil como la Antártida.

Esto significaba que las probabilidades de que un organismo del espacio exterior poseyera la facultad de perjudicar al hombre eran muy leves. Todo el mundo lo consideraba así, pero comprendía que, a pesar de todo, había que construir el Wildfire. Burton estaba de acuerdo, ciertamente, pero tenía la extraña sensación de que su profecía se había realizado.

Indudablemente, el agente que habían encontrado mataba a los hombres. Pero en realidad no estaba adaptado al organismo humano, porque después de matarlo moría a su vez dentro de él. No se podía transmitir de un cadáver a otro. Existía durante un par de segundos dentro de su huésped, y luego moría con él.

«Intelectualmente hablando, satisfactorio», pensó.

Pero, hablando en el terreno práctico, les faltaba todavía aislarlo, comprenderlo y hallar un remedio contra él.

Burton sabía ya algo sobre la propagación, y también algo sobre el mecanismo del fallecimiento: la coagulación de la sangre. He ahí la pregunta que seguía en pie: ¿Cómo penetraban en el cuerpo los microorganismos?

Dado que parecía que los transportaba el aire, había que dar por cosa probable que entraban en contacto con la piel y los pulmones. Posiblemente, los microbios penetrarían directamente a través de la epidermis. O acaso las víctimas los inhalasen. O sucedieran ambas cosas a la vez.

¿Cómo determinarlo?

Burton pensó en envolver a un animal de laboratorio en prendas protectoras, sin dejar al descubierto más que la boca. Podía hacerlo, pero invertiría mucho tiempo en ello. Y se pasó más de una hora meditando el problema.

Luego dio con un enfoque más aceptable.

Sabía que el microorganismo mataba coagulando la sangre. Lo más probable era que iniciase la coagulación en el mismo punto por donde penetrase en el cuerpo. Si entraba por la piel, la coagulación empezaría cerca de la superficie. Si por los pulmones, empezaría en el pecho, irradiando hacia el exterior.

Esto sí podía experimentarlo. Utilizando proteínas sanguíneas marcadas radiactivamente y luego siguiendo a sus animales con detectores de centelleo, podía determinar el lugar del cuerpo donde se coagulase primero la sangre.

Preparó, pues, un animal adecuado, eligiendo un mono rhesus porque su anatomía era más similar a la huma que la de una rata. Instiló la sustancia marcada radiactivamente, un isótopo de magnesio, en el mono, y calibró el detector. Después de dejar que se equilibrase, ató al mono y colocó el detector encima.

Estaba preparado para empezar.

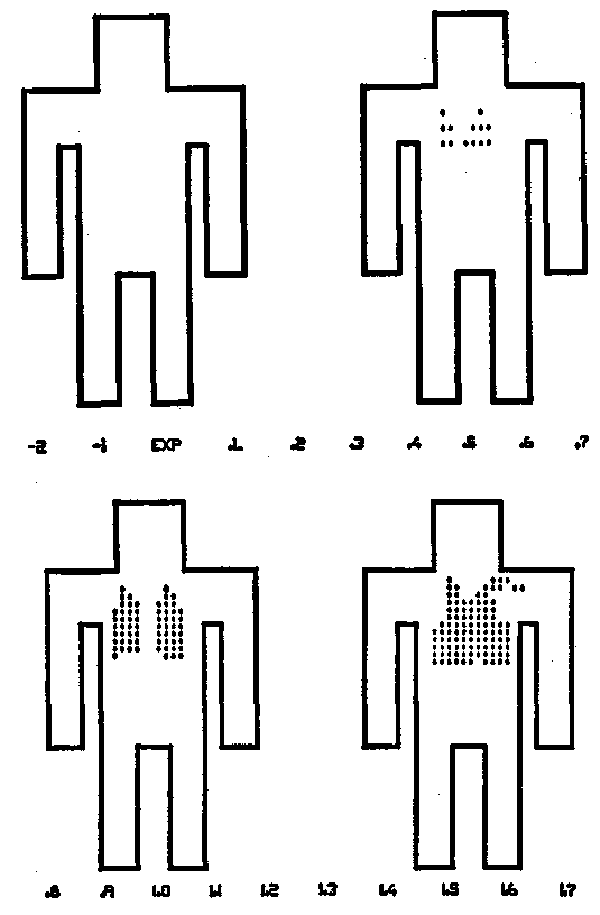

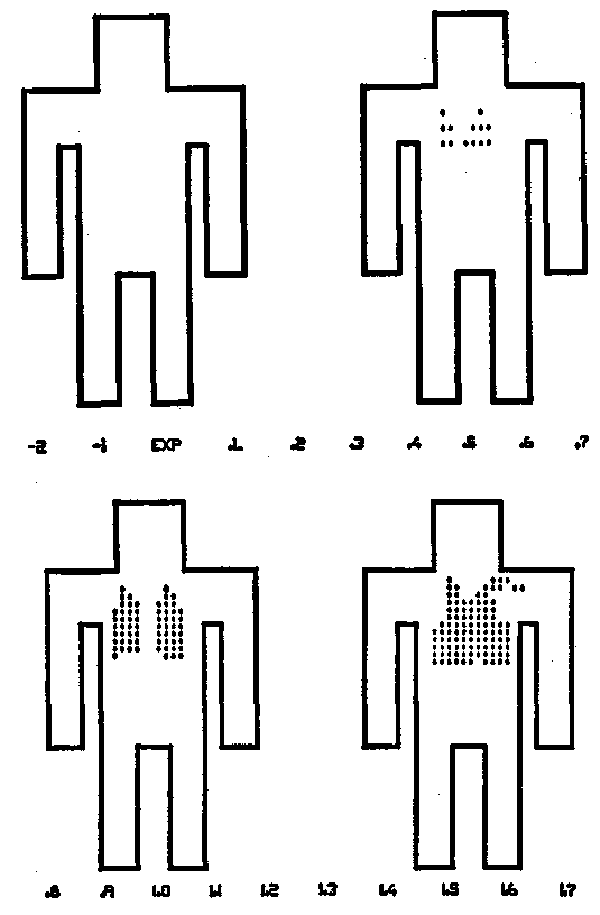

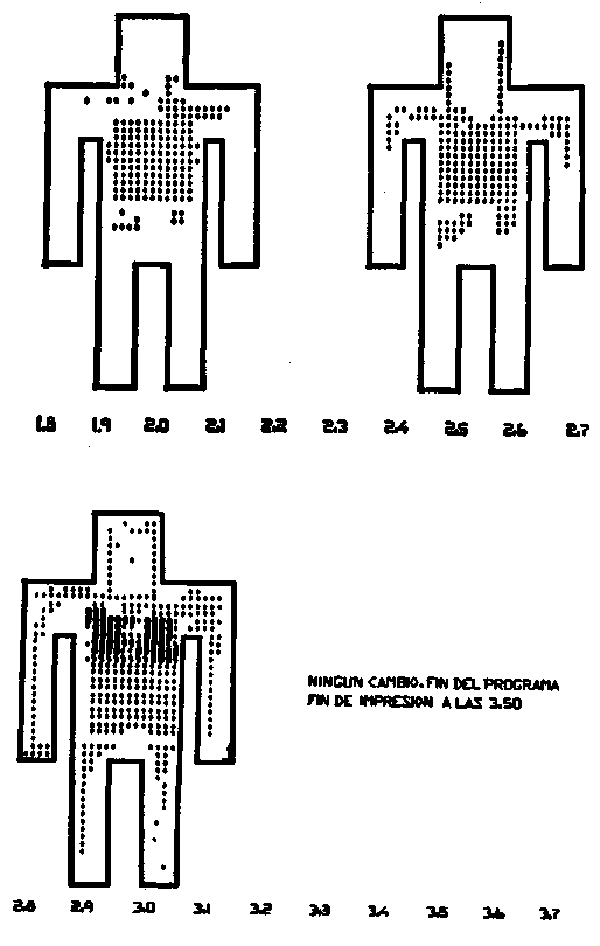

El detector imprimiría sus hallazgos sobre una serie de siluetas humanas. Burton dispuso el programa de impresión de la computadora y luego expuso al rhesus a un aire que contenía el microorganismo letal.

La impresión empezó a salir inmediatamente de la computadora:

Todo quedó ultimado en tres segundos. La impresión gráfica le dijo lo que quería saber: que la coagulación empezaba en los pulmones y se extendía hacia todo el resto del cuerpo.

Y todavía supo una cosa más. Más tarde Burton decía:

—Me había preocupado la idea de que quizá la muerte y la coagulación no coincidieran… o al menos no coincidieran exactamente. Me parecía imposible que la muerte pudiera producirse en tres segundos, pero parecía todavía más improbable que el volumen total de sangre del cuerpo —unos cinco litros— pudiera solidificarse en un período tan corto. Sentía la curiosidad de saber si es que se formaba un solo coágulo determinante (en el cerebro quizá) y el resto del cuerpo se coagulaba a un ritmo más lento.

Burton pensaba ya en el cerebro en este primer estadio de su investigación. Visto retrospectivamente, uno lamenta vivamente que no siguiera esta línea de indagación hasta sus conclusiones lógicas. Se lo impidieron los mismos datos de los detectores, los cuales le decían que la coagulación empezaba en los pulmones y ascendía por las arterias carótidas hasta el cerebro uno o dos segundos después.

Con lo cual él perdió el interés inmediato por el cerebro. Error que vino a reafirmar el experimento siguiente.

Fue un test sencillo; no formaba parte del protocolo normal del Wildfire. Burton sabía que el fallecimiento coincidía con la coagulación de la sangre. Si podía evitarse la coagulación, ¿se podría evitar la muerte?

Cogió varias ratas y les inyectó heparina, una droga anticoagulante que impedía la formación de coágulos sanguíneos. La heparina era una droga de acción rápida y que se utilizaba mucho en medicina; su manera de obrar se conocía bien. Burton inyectó la droga por vía intravenosa en varías dosificaciones, desde una dosis normal-baja hasta una francamente excesiva.

Luego expuso las ratas a un aire contaminado por el microbio letal.

La primera, inyectada con una dosis floja, murió a los cinco segundos. Las otras siguieron en el espacio de un minuto. Una sola rata, inyectada con una dosis masiva, sobrevivió cerca de tres minutos, pero también acabó por sucumbir.

Estos resultados deprimieron a Burton. Si bien se retrasaba la defunción, no se evitaba. El método del tratamiento sintomático no daba fruto.

Burton apartó las ratas muertas a un lado, y entonces cometió el error crucial.

No hizo la autopsia a las ratas muertas.

Lo que hizo fue dirigir otra vez su atención a la autopsia de los primeros ejemplares, la primera rata noruega negra y el primer mono rhesus expuestos a las emanaciones de la cápsula. En éstos, procedió a una autopsia completa, pero desechó los animales que habían recibido anticoagulante.

Transcurrirían cuarenta y ocho horas antes de que reconociese su error.

Llevó a cabo las autopsias cuidadosamente, con todos los requisitos; actuó despacio, recordándose continuamente que no debía pasar nada por alto. Sacó los órganos internos de la rata y el mono y los examinó uno por uno, apartando muestras para el microscopio óptico y el electrónico.

Para una inspección somera, los animales habían perecido a causa de una coagulación intravascular total. Arterias, corazón, pulmones, riñones, hígado y bazo —todos los órganos que contenían sangre— estaban duros como una piedra.

Burton llevó los cortes efectuados al otro lado de la habitación, a fin de preparar secciones congeladas para el examen al microscopio. A medida que su ayudante completaba cada una de las preparaciones, él la colocaba bajo el microscopio, la examinaba y la fotografiaba.

Los tejidos eran normales. Salvo por la sangre coagulada, ninguno de ellos presentaba nada anormal. Sabía que aquellos mismos trozos de tejido serían enviados a continuación al laboratorio para microscopios donde otro técnico prepararía cortes teñidos, utilizando como tintes hematoxilin-eosina, ácido Shiff periódico y formalina-Zenker. Los cortes de nervios los teñirían con los preparados de oro de Nissl y Cajal. Este proceso requeriría otras doce o quince horas. Podía confiar, naturalmente, en que los cortes teñidos revelarían algo más, pero no tenía motivo para creer que así fuese.

Tampoco le entusiasmaba la perspectiva del examen con el microscopio electrónico. Era ésta una herramienta valiosa, aunque en ocasiones dificultaba las cosas en vez de facilitarlas. El microscopio electrónico podía proporcionar grandes aumentos y detalles muy claros…, pero solamente si uno sabía a dónde tenía que mirar. Era excelente para examinar una sola célula, o parte de ella. Mas primero uno tenía que saber qué célula había de examinar. Y en un cuerpo humano hay miles de millones de células.

Al cabo de diez horas de trabajo, se sentó a meditar qué había averiguado. Y redactó una breve lista:

Burton contempló esta lista y meneó la cabeza. Si bien los anticoagulantes no daban resultado, algo había, en verdad, que detenía el proceso. Existía una manera de detenerlo. Lo sabía.

Porque dos personas habían sobrevivido.