6Piedmont

A las 9.59 de la misma mañana, un helicóptero a reacción «K-4» se levantaba del piso de cemento del hangar secreto MSH-9 de Vandenberg y ponía rumbo al este, hacia Arizona.

La decisión de elevarse en un MSH la tomó el mayor Manchek, inquieto por la atención que pudieran llamar los trajes. Porque dentro del helicóptero iban tres hombres —un piloto y dos científicos— y los tres llevaban trajes inflables de plástico metalizado, que les daban el aspecto de marcianos obesos, o, según dijo uno de los encargados del mantenimiento del hangar, «de balones del desfile de Macy».

Mientras el helicóptero ascendía por el claro firmamento matutino, los dos pasajeros se miraron uno a otro. Uno era Jeremy Stone; el otro, Charles Burton. Ambos habían llegado a Vandenberg unas horas antes nada más; Stone venía de Stanford, y Burton de la Universidad Baylor, en Houston.

Burton tenía cincuenta y cuatro años; era patólogo. Era titular de una cátedra en la Facultad de Medicina de Baylor y actuaba de consejero del Centro de Vuelos Espaciales Tripulados de la NASA, en Houston. Anteriormente se había dedicado a la investigación en los Institutos Nacionales de Bethesda. Su campo de actuación había sido el de los efectos de las bacterias en los tejidos humanos.

Una de las peculiaridades del desarrollo científico la constituye el hecho de que un campo tan vital permanecía virtualmente intacto cuando Burton se adentró por él. Aunque los hombres sabían que los microbios causan enfermedades, y lo sabían desde la hipótesis de Henle en 1840, a mediados del siglo XX todavía no se sabía nada acerca de cómo ni por qué realizaban sus destrozos las bacterias. Se desconocían los mecanismos específicos.

Como otros muchos en sus días, Burton empezó con el Diplococcus pneumoniae, el agente causante de la neumonía. En los años cuarenta, antes del advenimiento de la penicilina, hubo mucho interés por los pneumo-cocos; descubierta la penicilina, se evaporaron a un tiempo el interés y el dinero para las investigaciones. Burton se pasó entonces al Staphylococcus aureus, causante de los barrillos y los forúnculos. Por la época en que inició el trabajo, sus colegas investigadores se rieron de él; el estafilococo, lo mismo que el neumococo, era muy sensible a la penicilina. Dudaban que Burton pudiera conseguir dinero suficiente para llevar adelante la tarea.

Durante cinco años tuvieron razón. El dinero escaseaba; Burton tenía que pedir socorro con frecuencia a fundaciones y filántropos. No obstante, perseveraba, elucidando pacientemente las capas de la membrana celular que provocaban una reacción en el tejido del huésped y ayudando a descubrir la media docena de toxinas que segregaba la bacteria para descomponer el tejido, propagar la infección y destruir los glóbulos rojos.

De súbito, en los años cincuenta, aparecieron las primeras razas del estafilococo resistentes a la penicilina. Eran unas razas virulentas, y provocaban defunciones extrañas, a veces por abscesos cerebrales. Casi de la noche a la mañana, Burton halló que su trabajo había asumido una importancia mayúscula; docenas de laboratorios por todo el país se entregaban al estudio del estafilococo, que se convertía en el centro de un «interés candente». Burton pudo ver cómo en menos de un año las dotaciones que le concedían pasaban de 6.000 dólares anuales a 300.000. Poco después le concedieron el título de profesor de patología.

Volviendo la vista atrás, no se sentía excesivamente orgulloso de su hazaña; sabía que todo estribaba en que a uno le acompañase la suerte, en que se hallara en el sitio preciso y haciendo el trabajo acertado cuando llegase el momento.

Ahora se preguntaba qué consecuencias traería el hallarse aquí, dentro de este helicóptero, en estos instantes.

Sentado frente a él, Jeremy Stone procuraba disimular el desagrado que le inspiraba su compañero de viaje. Debajo del traje de plástico, Burton llevaba una camisa plisada, de deporte, sucia, con una mancha en el bolsillo izquierdo del pecho; tenía los pantalones arrugados y deshilachados, y hasta el cabello —consideraba Stone— estaba sucio y revuelto. Stone miró por la ventanilla, haciendo un esfuerzo para pensar en otra cosa.

—Cincuenta personas —dijo, meneando la cabeza—. Muertas en el plazo de ocho horas después de haber aterrizado el «Scoop VII». Se trata de un problema de infección.

—Propagada por el aire, es de presumir —dijo Burton.

—Sí. Cabe pensarlo.

—Parece que todos murieron sin salir del pueblo —comentó Burton—. ¿Hay noticias de que se produjera alguna defunción más lejos?

Stone lo negó con un movimiento de cabeza.

—He pedido que los del ejército echaran un vistazo. Colaboran con las patrullas de carretera. Hasta el momento no se tiene noticia de muertes ocurridas fuera de allá.

—¿Qué tal el viento?

—Hemos tenido suerte —contestó Stone—. Anoche soplaba bastante vivo, a nueve millas por hora, en dirección sur y constante. Pero a eso de la medianoche cesó. Una cosa muy poco corriente en esta época del año, según me dicen.

—Pero muy favorable para nosotros.

—Sí —asintió Stone—. También somos afortunados en otra cosa. No hay ningún otro núcleo habitado importante en un radio de ciento doce millas. Más allá de este radio, naturalmente, están Las Vegas, hacia el norte, San Bernardino, hacia el oeste, y Phoenix hacia el este. Un cuadro poco halagador si el microbio llega hasta ellas.

—Pero mientras el viento permanezca en calma, tenemos tiempo.

—Es de presumir —admitió Stone.

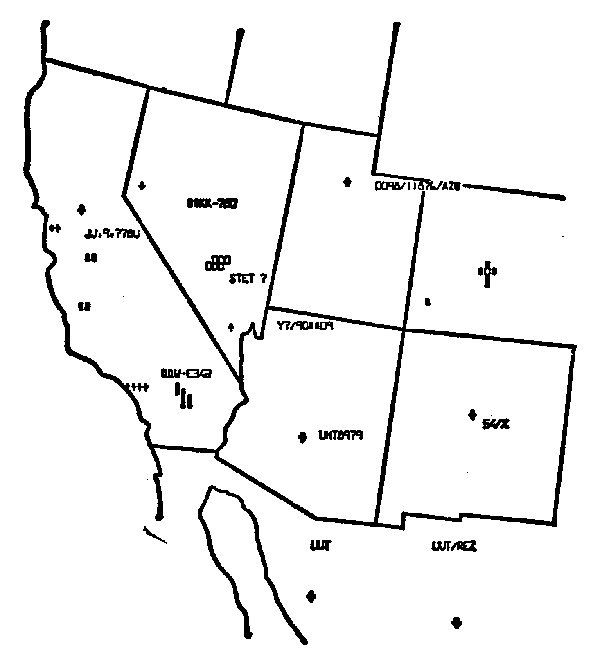

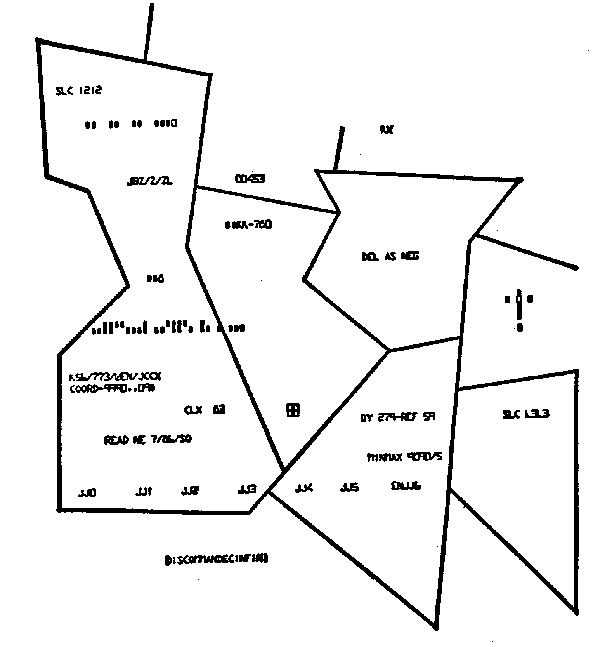

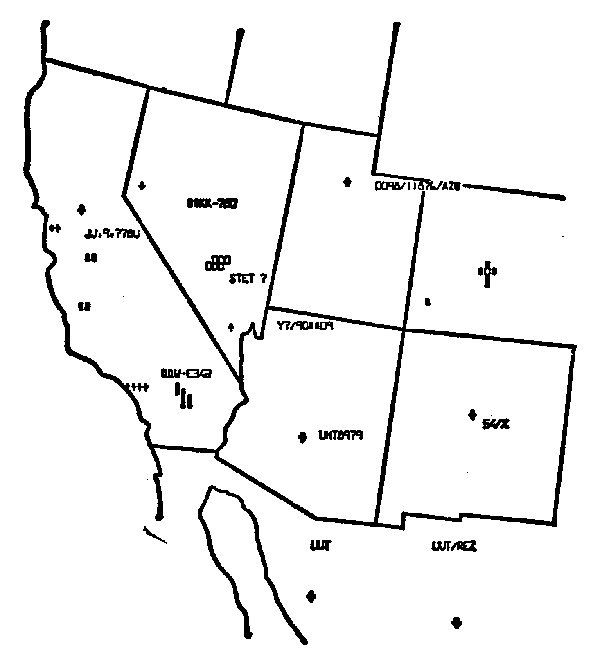

Los dos hombres pasaron media hora discutiendo el problema vectorial, con frecuentes consultas a un pliego de mapas dibujados durante la noche por la división de computadoras de Vandenberg. Tales mapas constituían unos análisis tremendamente complejos de problemas geográficos; en este caso eran visualizaciones del suroeste de Estados Unidos indicando las poblaciones y la dirección de los vientos.

NOTA SOBRE LOS MAPAS DE POBLACIÓN: Presentamos estos tres mapas como ejemplos de la estructura de los trazados por la base de computadoras. El primero es relativamente normal, con la adición de coordenadas de computadora alrededor de los centros de población y otras áreas importantes.

El segundo mapa ha sido anotado de forma que mostrase los factores de viento y población, y, por consiguiente, aparece deformado en el sur de CA y de NV.

El tercer mapa es una proyección de los efectos del viento y la población en un «escenario» concreto.

Ninguno de estos mapas procede del Proyecto Wildfire. Son similares, pero representan la producción de un escenario de la Guerra Química y Bacteriológica, no el verdadero trabajo del Wildfire. (Cortesía de la General Autonomics Corporation)

—Ha de ser esto o una cosa muy similar —dijo Stone—. Si fuese un bloqueo enzimático de alguna especie, como arsénico o estricnina, podríamos esperar un intervalo de quince a treinta segundos o quizá más. Pero un bloqueo de la transmisión nerviosa, o de la conjunción neuromuscular, o un envenenamiento cortical…, esto podría tener efectos muy rápidos. Hasta instantáneos.

Luego la discusión se centró en la mayor o menor rapidez de las defunciones. Ambos habían oído la cinta de la furgoneta; y ambos estaban de acuerdo en que parecía que los muertos de Piedmont habían fallecido de un modo muy repentino.

—Ni que le cortásemos el cuello a un hombre con una navaja, no provocaríamos una muerte tan súbita —dijo Burton—. Aun con las dos carótidas y las dos yugulares cortadas, la inconsciencia tarda de diez a cuarenta segundos en producirse, y la muerte tarda cerca de un minuto.

—En Piedmont parece que se producía en un segundo o dos.

Burton se encogió de hombros.

—Un trauma —sugirió—. Un golpe en la cabeza.

—Sí. O un gas que ataca los nervios.

—Posible, ciertamente.

—Si es un gas de acción ultrarrápida, ha de difundirse perfectamente por los pulmones…

—O a través de la piel —añadió Stone—. O de las membranas mucosas, o de otra cosa cualquiera. De cualquier superficie porosa.

Burton tocó el plástico de su traje.

—Si ese gas posee una difusibilidad tan grande…

Stone sonrió levemente.

—Pronto lo sabremos.

Por el aparato de comunicación interior, el piloto del helicóptero decía:

«Nos acercamos a Piedmont, caballeros. Tengan la bondad de dar órdenes».

—Describa un círculo a su entorno para que podamos echarle un vistazo —dijo Stone.

El helicóptero se inclinó pronunciadamente para iniciar el viraje. Los dos hombres miraron por las ventanillas y contemplaron la aldea, allá abajo. Durante la noche los cornejas habían tomado tierra y se amontonaban alrededor de los cadáveres.

—Me lo temía —dijo Stone.

—Pueden representar un vector de propagación de la peste —comentó Burton—. Comerán la carne de las personas infectadas y se convertirán en portadores de los microorganismos.

Stone asintió con el gesto, sin dejar de mirar por la ventanilla.

—¿Qué haremos? —insistió el otro.

—Atacarles con gas. —Abriendo la comunicación con el piloto, Stone preguntó—: ¿Tiene los botes?

«Sí, señor».

—Describa otro círculo y extienda un manto sobre la aldea.

«Sí, señor».

El helicóptero se inclinó y volvió a virar. Al cabo de unos momentos los dos científicos no podían ver el suelo a causa de las nubes de gas azul pálido.

—¿Qué es?

—Clorazina —respondió Stone—. Muy efectiva en concentraciones bajas sobre el metabolismo de las aves. Las aves tienen un ritmo metabólico muy rápido. Son criaturas que se componen de poco más que plumas y músculos; sus latidos cardíacos suelen ascender a unos ciento veinte por minuto, y muchas especies ingieren diariamente un peso de alimento superior al de su propio cuerpo.

—El gas, ¿actúa como desacoplador?

—Sí. Les propinará un duro golpe.

El helicóptero se inclinó de nuevo para alejarse, y luego revoloteó otra vez sobre la aldea. El suave viento empujaba el gas hacia el sur, despejando la atmósfera poco a poco. Pronto pudieron volver a ver el suelo. Ante sus ojos aparecían centenares de aves tendidas; unas pocas agitaban las alas espasmódicamente, pero la mayoría estaban muertas.

Stone arrugó la frente mientras contemplaba el cuadro. Allá en el fondo del cerebro, comprendía que había olvidado algo, o que se le había pasado por alto algún detalle; algún hecho, alguna pista vital que aquellas aves le proporcionaban y que no debía desatender.

Por el aparato de comunicación, el piloto solicitó:

«¿Qué ordena, señor?».

—Diríjase al centro de la calle mayor y suelte la escalera de cuerda. Usted se mantendrá a una altura de veinte pies.

«Sí, señor».

—Cuando nosotros hayamos bajado, se remontará a una altura de quinientos pies.

«Sí, señor».

—Regrese cuando le hagamos señas.

«Sí, señor».

—Y si nos pasara algo…

«Yo sigo derechamente hacia Wildfire», dijo el piloto con voz seca.

—Exacto.

El piloto comprendía bien el significado de estas frases. Le pagaban un salario de acuerdo con los módulos más elevados de la Fuerza Aérea: cobraba el sueldo normal, más el plus por servicios peligrosos, más el plus por servicios especiales en tiempos de paz, más otro plus por misiones «sobre terreno enemigo», más una bonificación por horas de vuelo. El trabajo del día de hoy le valdría más de mil dólares, y en caso de que no regresara, su familia recibiría una suma adicional de diez mil dólares por el seguro de vida a corto plazo.

Todo este dinero no se lo daban por pura generosidad: si a Burton y Stone les pasaba algo, abajo, en la aldea, él tenía orden de volar directamente hacia la instalación del Wildfire y mantenerse a treinta pies del suelo hasta que el grupo del Wildfire hubiese decidido la manera más acertada de incinerarles a él y a su aparato en el aire.

Le pagaban para que aceptase un riesgo. Había salido voluntario para este trabajo. Y sabía que allá muy arriba, trazando círculos a veinte mil pies, volaba un reactor de la Fuerza Aérea equipado con cohetes aire-aire. Al piloto del reactor se le había asignado la tarea de derribar al helicóptero en caso de que el piloto de éste perdiese los nervios en el último momento y no se dirigiera en línea recta hacia Wildfire.

«No resbale, señor», dijo el piloto.

El helicóptero maniobró sobre la calle mayor de la aldea y se quedó suspendido en el aire. Se oyó un traqueteo seguido: el ruido de la escalera de cuerda al desenrollarse. Stone se levantó y se puso el casco. Luego cerró la cremallera e hinchó el traje, que se abombó a su entorno. Una botellita de oxígeno, que llevaba a la espalda, le proporcionaría aire suficiente para un par de horas de exploración.

Cuando Burton hubo cerrado el traje a su vez, Stone abrió la escotilla y fijó la mirada en el suelo. El helicóptero levantaba una espesa nube de polvo. Abriendo la radio, Stone preguntó:

—¿Todo listo?

«Todo listo».

Stone empezó a bajar por la escalera. Burton aguardó un momento; después le siguió. A pesar de que el torbellino de polvo no le dejaba ver nada, sus pies acabaron por tocar el suelo. Soltó la escalera y miró. Distinguía apenas el traje de Stone, confusa silueta en un mundo oscuro, pardo.

Al elevarse el helicóptero, la escalera se fue. El polvo empezó a menguar. Ya podía ver los objetos.

—Vamos —dijo Stone.

Moviéndose torpemente con sus trajes, echaron a caminar por la calle mayor de Piedmont.