Me fui a casa a toda prisa, sin pararme; sabía que, si me detenía, me echaría a llorar. Había hecho lo correcto, eso era cierto, pero ¿por qué tenía que sentar tan terriblemente mal hacer lo correcto?

Al abrir la puerta, mi padre me saludó desde el pasillo y me sonrió por primera vez en días.

—Me alegro mucho de que intentes encontrar puntos de contacto con Swetlana…

Primero pensé: «para lo que me ha servido», pero luego comprendí que eso no era cierto, había recuperado a mi padre gracias a la ley de la caridad; al menos, eso parecía. Intentó darme un abrazo, con la torpeza que probablemente caracteriza a todos los padres que tienen hijas ya adultas, y lo dejé hacer.

—Tu hermana se ha ido deprisa y corriendo —dijo, después de deshacer el abrazo.

—¿Qué? —No me lo podía creer—. ¿Ha… ha dicho adónde?

—Ha murmurado algo de Jerusalén.

Cogí de inmediato el móvil y llamé a Kata para averiguar qué pasaba. Pero me saltó su contestador, personalizado con la musiquita de fondo de La Pantera Rosa.

¡No podía irse! Jesús aún tenía que curarla del tumor, lo haría aunque yo le hubiera dado puerta. Él no era un ex novio normal, puñetas, ¡él era Jesús!

—Te… ha dejado una cosa en tu habitación —me explicó mi padre.

—Un regalo de despedida… —me temí.

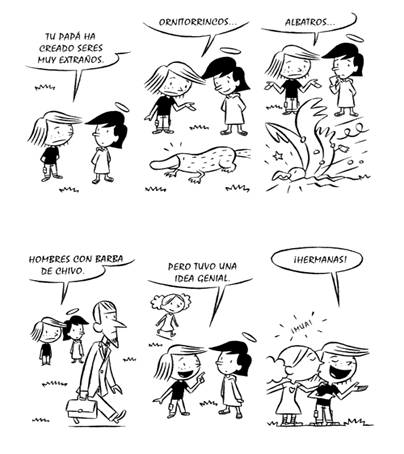

Asintió y yo subí corriendo a mi cuarto. Encima de la cama había una tira cómica:

Cuando acabé de leerlo, me eché a llorar.