Entré medio grogui en casa de mi padre y me encontré con Swetlana. Iba descalza, llevaba un albornoz y estaba apoyada en el fregadero, tomándose un café en mitad de la noche. La imaginé durmiendo con mi padre. Le habría arrancado los ojos a mi imaginación.

—¿Qué ha sido ese ruido que se oía fuera? Parecía una pelea —preguntó Swetlana.

Hablaba muy bien alemán. Teóricamente lo había estudiado, seguro que en la Facultad de Ciencias Aplicadas para Cazar Maridos de la universidad pública bielorrusa.

Me cabreé. ¿Qué le importaba a ella de qué iba aquel ruido? ¿Por qué tenía que dirigirle la palabra? ¿Por qué no se había quedado en Minsk? ¿Por qué había caído el puñetero telón de acero? ¿Dónde se metían los regímenes totalitarios cuando realmente los necesitabas?

—Déjame en paz —contesté cabreada—. Y no te pasees por aquí con tan poca ropa.

Swetlana me miró enfadada. Le aguanté la mirada, ¡a lo mejor así podía hacerla desaparecer! Supermán la habría fulminado con su visión calorífica.

—Eres muy maleducada —replicó—. Me gustaría que cambiaras tu conducta conmigo.

—De acuerdo, seré aún más maleducada —respondí.

—Quieres que me vaya de aquí —afirmó.

—Oh, no necesariamente; también puedes arder por combustión espontánea.

—Lo creas o no, quiero a tu padre.

—Sí, claro, y lo conoces desde hace tres semanas —suspiré.

—A veces sólo hace falta un instante para enamorarse —replicó.

¿Por qué me vino entonces Joshua a la cabeza? Aparté mis pensamientos del carpintero y le dije a Swetlana:

—Tú sólo buscabas a un hombre que te trajera a Occidente.

—Sí, y gracias a Dios, conocí a tu padre. Es un hombre maravilloso.

Resoplé despectivamente.

—Y será un padre magnífico para mi hija.

—¿TU QUÉ? —grité.

—Mi hija.

—¿TU QUÉ?

—Mi hija. Ahora está en Minsk con su abuela.

—¿TU QUÉ?

—Tienes tendencia a repetirte.

—¿TU QUÉ?

—A eso me refería.

No me lo podía creer: ¡mi padre también tendría que mantener a su mocosa!

—Mi madre vuela hoy a Hamburgo con mi hija.

—¿La abuela también viene?

—No temas, la abuela cogerá el primer vuelo de vuelta a Minsk.

—No habrá salido muy barato.

—La pequeña no puede volar sola. Y mi madre trabaja en la Administración y sólo le han dado un día de fiesta.

—¿Y quién paga los billetes?

—¿Tú qué crees? —contestó Swetlana con un deje de tristeza en la voz.

—Lo tuyo no tiene nombre —mascullé.

—No tienes ni idea de cómo es mi vida —replicó Swetlana—. Y no tienes ningún derecho a juzgarme.

—Sí lo tengo, ¡es mi padre! —Intenté lanzarle una mirada lo más amenazadora posible.

Swetlana respiró hondo y luego habló con una serenidad increíble:

—Comprendo que tengas miedo por tu padre. Pero yo nunca le haré tanto daño como tú a tu prometido.

Tragué saliva, no podía replicar nada. Swetlana salió de la cocina. Una vez en la puerta, se volvió.

—No juzguéis y no seréis juzgados.

Luego se fue. La seguí con la mirada, dispuesta a juzgarla, y a fondo.

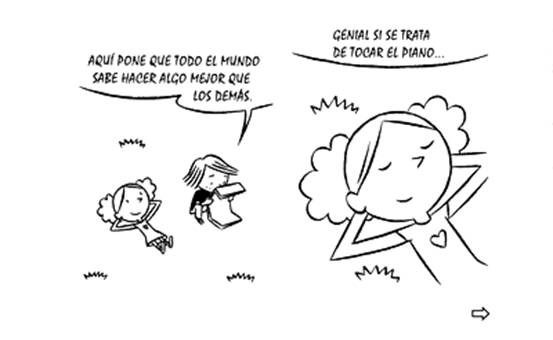

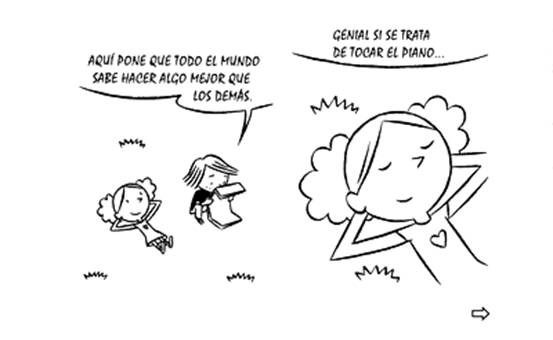

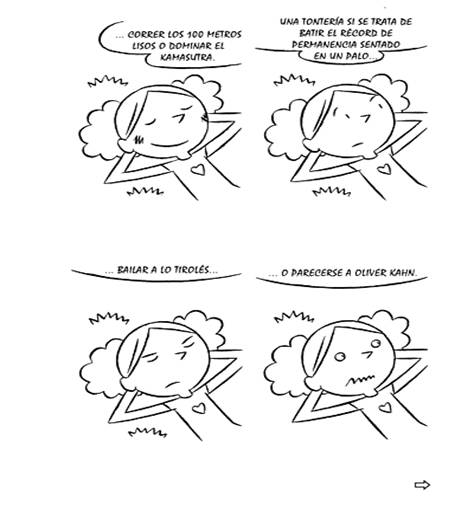

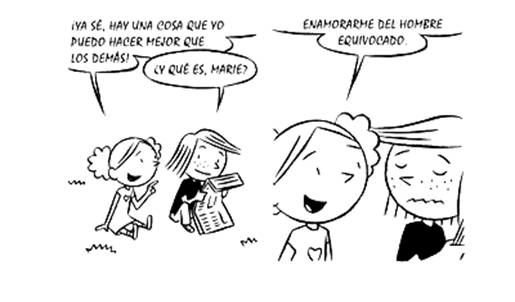

A mí también me apetecía tomar un café: tal como había ido la noche, hasta la cafeína me tranquilizaría. Pero entonces vi el cuaderno de dibujo de Kata sobre la mesa de la cocina. Había dibujado una nueva tira que me disuadió de golpe.

Dejé la tira de Kata. ¿Era verdad? ¿Me enamoraba siempre del hombre equivocado?

Tumbada ya en la cama, mirando la mancha del techo para variar, pensé en los hombres de mi vida: en Kevin, el amasador de pechos; en Marc, que me ponía los cuernos; y, sobre todo, en Sven. Nunca habría imaginado que pudiera ser tan violento. Aunque tenía cargos de conciencia porque su agresividad había estallado por mi culpa, de repente me sentí contentísima de haber puesto pies en polvorosa en el altar.

Joshua, en cambio, era muy distinto a los demás hombres; tan tierno, tan desinteresado y altruista. Y cantaba bastante bien. Lástima que estuviera pirado.

Sentí curiosidad por saber qué clase de pirado era exactamente. Googleé en el portátil de mi padre y encontré dos artículos en la red sobre personas que se creían Jesús. Uno era un simple chalado. Su ilusión se quebró el día que saltó de un garaje para demostrar sus habilidades divinas. El otro era un pastor protestante de Los Ángeles que afirmaba ser Jesús para sacarles los cuartos a sus seguidores, y de ese modo se había hecho con cientos de millones de dólares. Cuando veías al líder sin escrúpulos de aquella secta, enseguida pensabas: «Eh, vamos a crucificarlo y averiguamos si de verdad es Jesucristo». Joshua no era de los que se aprovechaban de los demás con sus delirios. Más bien pertenecía al grupo de los garajes. ¿Qué lo habría trastornado tanto como para volverlo loco? ¿Quizás la muerte de su ex?

Realmente pensaba más de la cuenta en un carpintero al que le faltaba más de un tornillo.

* * *

Volví a la cama, apagué la luz y decidí pensar en otras cosas que no fueran Joshua… y su voz maravillosa… y su risa alucinante… y su carisma… y aquellos ojos… aquellos ojos… aquellos… ¡Oh, mierda!

Intenté pensar en otra persona. En un hombre increíble. George Clooney, por ejemplo, buena idea, el mejor actor del universo conocido… Pero no tenía una risa tan alucinante como la de Joshua… ni unos ojos tan alucinantes… y aquellos ojos…

¡Oh, Dios mío, ni siquiera George Clooney podía distraerme de pensar en Joshua!

Sólo me quedaba una posibilidad, pensar en Marc. Después de todo, lo que aún sentía por él me había impulsado a dejar plantado a Sven en el altar. Pensé en Marc… en su físico… en su carisma… que no se podía comparar con el de Joshua… porque Joshua tenía un aura alucinante… y era más buena persona… y tenía una voz más alucinante… y aquellos ojos… aquellos ojos… ojos… ojos…

¡Oh, no! Joshua estaría loco, pero ni siquiera Marc podía quitármelo de la cabeza. Mi hermana tenía razón: si alguien podía enamorarse del hombre equivocado, ésa era yo.