Ahora, tan lejos y tan cerca de aquella inolvidable aventura, me estremezco.

Estoy seguro. Y me gustaría gritárselo al mundo: nada es casual. El azar no existe. La ensoñación que me visitó en la posada del cruce de Qazrin es una prueba más…

Ahora lo sé. Me fue ofrecida «en su momento» para que supiera, y pudiera dar fe, que todo, en la vida, se halla atado y bien atado. Otra cuestión es que no comprendamos esos designios.

Y al verificar lo que verificamos llegamos a la misma conclusión: nuestra misión era «mágica». Nuestro trabajo, sí, fue minuciosa y magistralmente diseñado por la USAF…, y por Alguien infinitamente más poderoso y sublime. No, no estábamos allí por casualidad…

Pero vayamos al extraño y premonitorio «sueño». Lo recuerdo con una nitidez escalofriante.

Nos encontrábamos a orillas del yam. Era una aldea. Quizá Saidan. En la ensoñación no aparecía con claridad. Ahora, sin embargo, sé que se trataba del pequeño pueblo de pescadores.

Era invierno. Todos nos cubríamos con los pesados ropones.

El sol estaba a punto de caer por detrás del Ravid.

De pronto, uno de los íntimos llamó la atención del Maestro. Por el camino de Nahum se acercaba una multitud.

Salimos a la calle.

El gentío, al ver a Jesús, se detuvo. Eran cientos. La mayoría, enfermos y lisiados. Cojos, ciegos, mancos, paralíticos…

Y por delante, un querido amigo: «Denario».

Gritaban. Imploraban. Rogaban al rabí que hiciera un milagro, que tuviera piedad de ellos…

El pelirrojo había crecido.

Uno de los discípulos se acercó al Galileo y le susurró al oído. En el sueño supe lo que decía:

—Olvídalos, Señor… Sólo son mamzer, locos de atar y basura.

El Maestro continuó mudo, observándolos con ternura y compasión.

Y los gritos arreciaron.

«Denario», entonces, se separó de la muchedumbre y fue a arrodillarse a los pies del Maestro. Y, por señas, con lágrimas en los ojos, le indicó que no oía…

Me aproximé al rabí y le dije:

—Imposible, Señor… Es sordo de nacimiento.

Jesús se volvió y preguntó algo absurdo:

—¿Hipoacusia de transmisión o de percepción?

—De percepción —repliqué como lo más natural—. El oído interno está desintegrado. Curarlo sería un sueño…

El Maestro me miró y, en un tono de cariñoso reproche, exclamó:

—Tú, mejor que nadie, deberías saberlo: los sueños se hacen realidad.

Pero, obtuso, insistí:

—¡Nadie puede! El órgano de Corti y las vías neurales están destrozadas… No te esfuerces. Sólo Dios podría…

Jesús soltó una carcajada. Y todos le imitaron.

—Es que yo soy Dios —aclaró el rabí—. Yo puedo… Basta con desearlo. Y ahora lo deseo…

Y al punto, el gentío estalló en un alarido, eclipsando las palabras del Hijo del Hombre. Él continuó hablando, ajeno al alboroto, dándome mil explicaciones sobre la misericordia divina.

Quise advertirle. «Algo» increíble acababa de suceder. Los paralíticos caminaban. Los ciegos veían…

Y «Denario», pálido, miraba a todos lados, tapándose los oídos.

¡«Denario» oía!

Pero el Maestro, sin reparar en el prodigio, seguía hablando y hablando…

—¡Dios mío! —grité—. ¡Esto es un sueño! ¡Estoy soñando!

Jesús, entonces, alzó los brazos, pidiendo silencio. La multitud enmudeció.

Sonrió y, colocando sus manos sobre los hombros de este perplejo explorador, comentó:

—No es un sueño, Jasón.

Acto seguido, tomando las hojas de papiro, escribí:

«Ha curado a cientos… Hora: las cinco A.M.» [113].

El Maestro señaló el «cuaderno de campo» y puntualizó:

—P.M., Jasón… Las cinco P.M. El «sueño» se ha cumplido a las cinco P.M.

Rectifiqué el error.

—Tienes razón. A.M. es el alba, señor…

En ese instante desperté.

Alguien, aporreando la puerta de la celda, clamaba a voz en grito:

—¡Es el alba, señor…!

Comprendí. Había tenido un sueño. Un extraño y absurdo sueño…

¿Absurdo?

Cuando retornamos al Ravid y consulté el ordenador quedé perplejo. El orto solar, en aquel domingo, 19 de agosto del año 25, se registró a las 4 horas, 55 minutos y 44 segundos…

Increíble. Casi las cinco… A.M., claro está.

Y durante un tiempo no supe qué pensar.

¿Fue una coincidencia? ¿Fue una casualidad que este explorador escribiera en el sueño las «cinco A.M.» y la salida del sol, en esos instantes, cuando finalizaba la ensoñación, se produjera también a la misma hora?

Evidentemente fue un sueño. De eso no hay duda. Pero ¿qué clase de ensoñación?

¿Por qué el Maestro aseguró que no era un sueño?

¿Absurdo?

Más adelante, recién estrenada la vida de predicación, comprobaría que, a veces, lo supuestamente «absurdo» es lo más real…

Y llegarían las «explicaciones». Unas «explicaciones» sobrecogedoras.

Jamás vimos cosa igual…

Definitivamente, nada es azar.

Verdaderamente, Caballo de Troya fue algo «mágico»…

Sitio, silenciosa, sirvió el desayuno. Parecía contrariada por nuestra partida.

Leche caliente, tortas de flor de harina recién horneadas, requesón y dátiles.

Pagamos y, en el portalón, triste y agradecida, rogó que no la olvidáramos.

Asentimos.

Entonces, nerviosa, suplicó que aceptáramos un humilde presente. Tomó mis manos y depositó en ellas una de las pequeñas planchas de madera que decoraban la posada. La leyenda me conmovió:

«Creí no tener nada, pero, al descubrir la esperanza, comprendí que lo tenía todo».

La abracé, agradeciendo la gentileza.

Después le tocó el turno a Eliseo. Le entregó una bolsita de arpillera y, sonriente, aclaró:

—Son «sueños»…

La abrió con curiosidad y extrajo otra de las especialidades de la cocinera: buñuelos rellenos de coco, almendras, mantequilla, canela, miel y especias. Un dulce similar a la baklavá. Una receta aprendida —aseguró— de los «misioneros» griegos que conoció en Tiro.

Mi hermano enrojeció. No supo qué decir.

«Sueños»… ¡Qué casualidad!

Y poco amantes de las despedidas nos alejamos del lugar. Algún tiempo después, como decía, el Destino nos conduciría de nuevo ante la presencia de aquel entrañable ser humano. En esa oportunidad, sin embargo, acompañados. Muy bien acompañados…

Aprovechamos la tibieza del amanecer y, descansados, decididos y, sobre todo, pletóricos, nos encaminamos hacia el siguiente objetivo: el lago Hule.

Mi hermano parecía haber olvidado al pelirrojo. Así que guardé silencio sobre la reciente ensoñación. ¿Para qué remover sentimientos?

El panorama cambió.

La relativa paz de la jornada anterior se esfumó. Y la senda se presentó tal y como era: bulliciosa, plena de gritos, de burreros siempre con las varas en alto, de sudor y de invisibles cantos y trinos en las profundidades del bosque.

Nada más cruzar el puentecillo de troncos nos vimos desbordados por un febril ir y venir de hombres y reatas.

Aquél sí era el auténtico y cotidiano rostro de la ruta.

Procedentes del norte, del Hermón, marchaban nerviosas las últimas y rezagadas hileras de onagros, cargados hasta los topes con la preciada y preciosa nieve de las cumbres. Los arreadores, conscientes del retraso, fustigaban a los animales, obligándolos a trotar. Más de una vez estuvimos a punto de ser arrollados.

En dirección contraria, hacia el Hule, nos vimos igualmente rebasados por otras no menos inquietas y castigadas reatas de asnos y mulas. Las prisas eran lógicas. En cuestión de horas, el sol de agosto apretaría, poniendo en apuros las delicadas cargas de pescado del vara. A pesar de la sal y de las densas ramas de helecho, las tórridas temperaturas lo hacían peligrar.

Media hora después de la partida, el terreno, benévolo, se inclinó. E inició un suave y gratificante descenso.

Salimos de una curva y, de pronto, los cielos nos obsequiaron con un espectáculo difícil de olvidar.

El miliario de turno, puntual y en blanco y negro, anunció la distancia al Hule: tres millas romanas (casi cuatro kilómetros).

Majestuoso. Sencillamente, majestuoso…

Nos detuvimos y, felices, nos bebimos el paisaje. Los relojes del módulo debían de marcar las seis.

Al fondo, a cosa de treinta kilómetros, tumbada a lo largo del frente norte, presidiendo y mandando, nos saludó la cadena del Hermón.

La nieve, refugiada en lo alto, despertaba inmaculada y naranja, obediente a los suaves toques de la luz rasante.

¡Allí estaba nuestro Hombre!

Desde sus 2814 metros de altitud, el macizo resbalaba verde, azul y negro en todas direcciones. Eran las «raíces» los «pies» de un gigante de 60 kilómetros de longitud. Decenas de colinas compartiendo silencio y el mullido abrigo de pinares, encinares, robledales y el soberano del lugar, el altivo cedro.

¡Magnífico!

Jesús de Nazaret había elegido acertadamente.

Y entre el Gebel-esh-Sheikh (la «montaña de cabellos blancos» de árabes y beduinos o el «Sirión» de los sidonios, cantado en el Deuteronomio) y estos perplejos exploradores, otro «milagro» de los laboriosos felah de la Gaulanitis: la olla del Hule, un inmenso «cuenco» ovalado de 29 kilómetros de diámetro mayor por 10 de diámetro menor. Un vergel, todavía en sombra, aguardando respetuoso el despertar de su otro dueño y señor: el manso y verde «corazón». El lago Hule, el antiguo Merón de la Biblia. Un pantano de 9 por 7 kilómetros, casi en el centro geométrico del jardín y, justamente, con forma de corazón. Y enganchada al Hermón, descendiendo hacia el «corazón», una madeja de vitales «arterias»: cuatro ríos con la correspondiente prole de afluentes. Y a diestro y siniestro, por el este, por el norte y por el oeste, orbitando el Hule, una constelación de lagunas de todos los tamaños, agazapada entre una «jungla» de cañas, juncos y papiros. Una «selva» dominante en los pantanos, difícilmente mantenida a raya por los campesinos. Una espesura alta, cimbreante y peligrosa por la que macheteaban violentos y rumorosos los tributarios del Jordán.

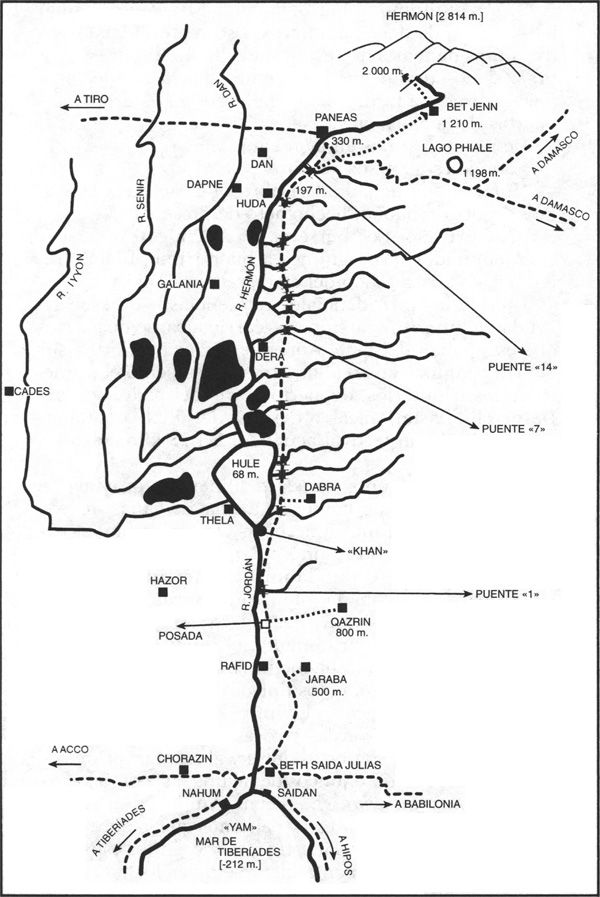

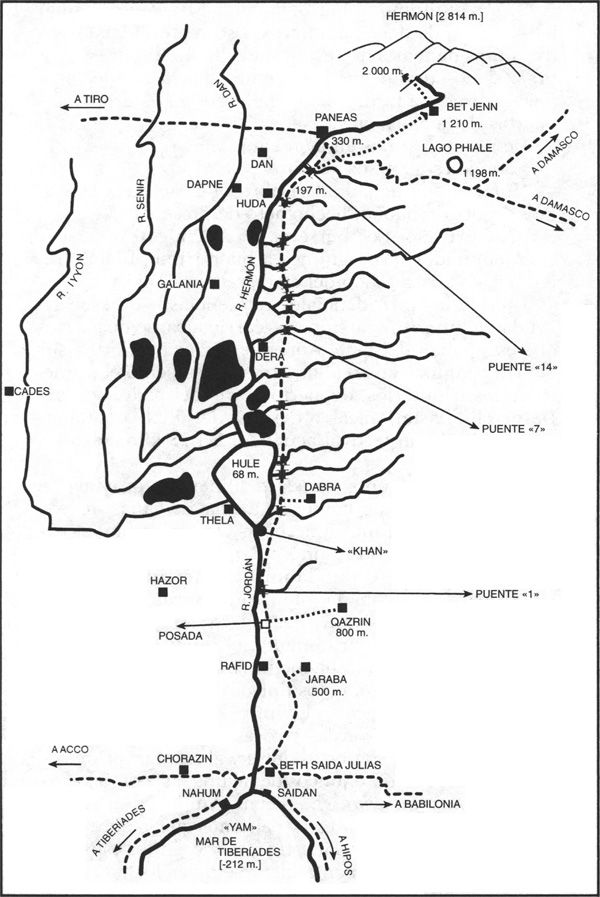

Creí distinguir el más nervioso: el nahal Hermón, el río más oriental, saltando por las estribaciones, a casi 200 metros de altitud. Se despeñaba suicida por cañones y cascadas hasta que, agotado, iba a reunirse, a nueve kilómetros del Hule, con su hermano, el nahal Dan. Allí, sereno y patriarcal, nacía realmente el padre Jordán.

Más al oeste, también salvajes e indomables, descendían el Senir y el Iyyon. El primero se sometía al Jordán, desembocando en el bíblico cauce a tres o cuatro kilómetros al norte del «corazón». El Iyyon, en cambio, arisco, pagano a fin de cuentas, evitaba a los anteriores, vaciándose en la margen occidental del Hule.

Aquella bendición, nacida fundamentalmente en las nieves perpetuas del Hermón, hacía fructificar toda la Gaulanitis, proporcionando al mar de Tiberíades un caudal aproximado de 150 millones de metros cúbicos anuales.

Y al socaire de este tesoro, los felah, como digo, ganaron la batalla, transformando la olla que se abría ante nosotros en floreciente y envidiado vergel. Allí donde la «jungla» se quedaba quieta aparecían de inmediato disciplinadas legiones de olivos, huertos inclinados o en terrazas y un rizado oleaje de frutales, entre los que sobresalían decididos y dominantes manzanos de Siria.

Aquí y allá, tímidas y adormiladas, se distinguía una veintena de aldeas. Todas con sus finas y blancas columnas de humo recién pintadas.

Desde aquella posición, la senda, feliz como el caminante, olvidaba alturas y promontorios, precipitándose rectilínea hacia el Hule. Una vez allí, tras lamer el lago por la cara este, renunciaba de nuevo a la comodidad de la llanura, trepando en zigzag y sin prisas hacia el norte. Finalmente se reunía con la capital de la región: Paneas (Cesárea de Filipo).

Por el oriente, apareciendo y desapareciendo entre las masas forestales, se veía venir la también concurrida ruta procedente de Damasco. Hacía un alto en Paneas y, acto seguido, tenaz y voluntariosa, burlaba el nahal Dan, el Senir y el Iyyon, perdiéndose entre colinas y bosques, en dirección a la marítima Tiro.

El joven sol, sin querer, alertó a la fauna de los pantanos. Y varias nubes de aves acuáticas, blancas y escandalosas, escaparon de la «jungla», desconcertando al paisaje. Era el primer cambio de guardia en las lagunas.

Mi hermano señaló el Hermón e, intranquilo, planteó la gran pregunta:

—Eso es inmenso… ¿Cómo lo encontraremos?

No era mucho lo que teníamos, pero intenté calmarle.

—Confía, muchacho… Daremos con Él.

En realidad sólo disponíamos de dos pistas: una aldea ubicada, al parecer, en los pies del gigante y el nombre de uno de sus vecinos.

Supongo que fue inevitable…

Al inspeccionar de nuevo el silencioso Gebel-esh-Sheikh, una vieja duda me salió al paso.

El Hermón no era únicamente la cima plateada por la nieve. En esos sesenta kilómetros se apretaban otras cumbres: Kahal, Ram, Kramim, Varda y Hermonit, entre otras.

¿A cuál de ellas se refería mi confidente?

En principio, si no recordaba mal, el jefe de los Zebedeo fue muy preciso: el Maestro, en aquel verano del año 25, fue a refugiarse en la «montaña de cabellos blancos». Eso, probablemente, significaba el gran Hermón.

Pero también podía estar equivocado…

Atormentarse no tenía sentido. Al menos allí, a una o dos jornadas del gigante.

Primero convenía localizar Bet Jenn, la pequeña población en la que, según mi informante, Jesús de Nazaret contrató los servicios de uno de sus habitantes. Después, ya veríamos…

Descendimos y procuré espantar los temores, refugiándome en la obligada toma de referencias geográficas, vitales, como ya he mencionado, para futuras incursiones por la zona.

Por el oeste, como un faro blanco, aupada en riscos de caliza, perseguida muy de cerca por el bosque, creía identificar la religiosa y ortodoxa Safed.

Más al norte, a una hora de camino de la célebre ciudad de los rabinos, despuntaba negro y afilado el Meroth, un pico de 1 208 metros, enlutado de pies a cabeza por el olivar. En algún punto de aquella montaña se escondían las tumbas del insigne Hillel, de sus treinta y seis alumnos, del contrincante del «Babilonio», Sammay, y de la esposa de éste.

Quién sabe —me dije a mí mismo—. Quizá algún día pueda visitarlas y rendir un particular homenaje al ídolo de Sitio…

Y, tal y como imaginaba, mis deseos se verían satisfechos…, «en su momento».

Por encima del Meroth, a unas diez millas de Safed y a poco más de cuatro del flanco occidental del Hule, brillaba rosa y deslumbrante otra misteriosa población: Cades o Cadasa, lugar santo para los judíos. Allí, según la tradición, se veneraba la tumba de Josué.

También aquella ciudad me interesaba. Por lo que sabía, Cades disfrutaba de una curiosa singularidad: era una de las seis antiguas y míticas «ciudades refugio» citadas en la Biblia [114]. Un «asilo» inviolable en el que podía guarecerse todo aquel —judío o gentil— que hubiera cometido un homicidio involuntario. Así lo establecían Éxodo (21, 12-14) y Números (25, 9-29) [115]. Fue precisamente a Josué, al cruzar el Jordán, a quien Yavé ordenó que seleccionase dichas «ciudades asilo». De esta forma se garantizaba al presunto inocente un juicio justo y, sobre todo, que no cayera en manos de parientes y amigos del muerto (vengadores de sangre).

Según una antiquísima tradición, estos «refugios» debían hallarse a distancias equidistantes entre sí. Tres a cada lado del Jordán. Y se obligaba, incluso, a gobernantes y ciudadanos a que cuidaran el trazado y pavimento de los caminos, construyendo puentes, señalizando las ciudades convenientemente y despejando las sendas de cualquier obstáculo que entorpeciera o confundiera al huido.

A la muerte del sumo sacerdote, si el juicio no se había celebrado, el supuesto homicida estaba autorizado a regresar a su lugar de origen. Y se daba un hecho interesante: la madre del sumo sacerdote fallecido procuraba alimentar y vestir a estos fugados, conjurando así la posibilidad de que maldijeran al hijo.

Si, por el contrario, el fugitivo moría antes que el sumo sacerdote, los restos eran trasladados junto a los suyos.

Ensimismado con estos asuntos me vi de pronto junto al Jordán. Faltando dos kilómetros para el Hule, el todavía cristalino cauce se asomó a la senda y, rumoroso, le puso música.

Al poco, otro miliario nos obligó a reducir el paso. El lago se hallaba a una milla romana.

Muy cerca, en algún rincón del extremo sur del «corazón», según las informaciones de Sitio, debía de encontrarse el kan de Assi, el auxiliador. Y nos preparamos para visitarlo.

Lo que no imaginábamos es que el Destino, tomando la delantera, nos aguardaba «impaciente»…

No fue difícil. Assi, el esenio, era sobradamente conocido en los pantanos. El kan se levantaba en un ángulo estratégico, entre el Jordán, por el oeste, y el lago, por el norte.

Y siguiendo las indicaciones de los felah abandonamos la ruta, tomando un estrecho y humilde senderillo que zigzagueaba hacia poniente. Calculé que, al dejar la vía principal y torcer a la izquierda, podíamos estar a unos seis kilómetros del cruce de Qazrin y a diecisiete, más o menos, del calvero del «pelirrojo», en las cercanías de Beth Saida Julias.

Al avanzar hacia el Jordán, el paisaje dio un vuelco. Y el caminillo, de apenas metro y medio, valiente, se enfrentó a la temida y sofocante «jungla» de cañas, adelfas y espadañas. A ambos lados, macizas, casi impenetrables, se alzaban sendas murallas de Anmdo donax, las cañas gigantes de cinco metros, rematadas por aburridos penachos de plumas. Más allá, encarceladas entre las gruesas y nudosas qane, disputando cada palmo de tierra, pedían clemencia las rojas, blancas y naranjas ardaf, las adelfas impregnadas en veneno. Y al final, lindando con las invisible aguas del Hule, otra resignada y compacta población de espadañas, el mítico suf que sirvió para trenzar la canasta que salvó a Moisés, con sus esbeltos tallos de tres y cuatro metros buscando la luz desesperadamente. Y entre las erectas hojas, finas como cintas, una errática, oscura y zumbante amenaza: la malaria…

Al fondo, quizá a medio kilómetro, sobre el pantano, se escuchaba, confuso y desafinado, el concierto de las aves acuáticas.

Conté setecientos pasos. Allí, al fin, el pasillo de cañas se rindió. Y ante estos exploradores se presentó una desahogada explanada, casi circular, de unos cien metros de diámetro, férreamente cercada por otro verdi-amarillento bosque de Arundos. Por detrás, hacia el oeste, a escasa distancia, murmuraba ronco e inconfundible, el padre Jordán, recién liberado del Hule.

En el centro, plantadas en círculo, siete chozas. Todas montadas con las huecas y recias cañas gigantes. Los techos, a poco más de tres metros del negro y polvoriento suelo, habían sido confeccionados con ramas y hojas de palma.

Nos miramos intrigados.

A primera vista, el kan parecía abandonado.

¿Qué extraño? Ninguno de los felah nos advirtió…

Las chozas se hallaban cerradas, con las estrechas puertecillas de cañas firmemente bloqueadas con sendos y pesados maderos. Cada viga, de un metro, era sostenida por un par de lazadas de cuerdas, sólidamente amarradas al cañizo.

El cierre, no sé por qué, se me antojó raro. Retirar los travesaños no hubiera sido difícil…

Por puro instinto, conversando en voz baja, optamos por echar un segundo y minucioso vistazo.

Negativo.

La espesura que abrazaba el lugar, al margen de las alborotadoras aves y los oscuros nubarrones de insectos, aparecía tan solitaria como el minúsculo poblado.

¿Qué hacíamos?

Mi hermano, inquieto, presagiando algo, recomendó dar media vuelta, retornando a la senda principal.

Tentado estuve de obedecer, prosiguiendo el viaje hacia el Hermón, pero «algo» —no sé cómo definirlo— me retuvo. «Algo» me atraía. «Algo» me llamaba desde las silenciosas cabañas.

Y el Destino —cómo no— entró en acción…

De pronto, de algún punto del calvero escapó un chillido. Después otro y otro…

Eliseo, pálido, me interrogó con la mirada.

Ni idea.

Súbitamente cesaron. Entonces, por nuestra derecha, por detrás de una de las chozas más próximas, creímos escuchar un ruido metálico. Algo similar al arrastre de cadenas.

¿Cadenas?

No lo pensé. Y ante las protestas del ingeniero avancé decidido hacia el centro del círculo formado por las cabañas.

¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba en aquel remoto y perdido lugar?

No tuvimos que esperar mucho para descubrirlo.

Al rebasar el primer chozo de la derecha quedamos inmóviles y perplejos. Allí estaba el «responsable» del sonido metálico…

Al vernos, tan sorprendido como nosotros, se puso en pie. Nos observó unos instantes y, sin previo aviso, furioso como una pantera, se lanzó hacia estos exploradores, berreando y agitando los brazos.

Eliseo, instintivamente, retrocedió.

Y quien esto escribe, en un movimiento reflejo, deslizó los dedos hasta el extremo superior de la «vara de Moisés». Y, atento, acarició el clavo de los ultrasonidos.

No hubo necesidad de intervenir. La cadena que lo sujetaba a la base de la cabaña, con eslabones gruesos como puños, se tensó, derribándolo.

Pero el joven negro se incorporó de nuevo y, aullando y retorciéndose de dolor, intentó avanzar. Y por segunda vez, el grillete de hierro que aprisionaba el tobillo izquierdo lo frenó en seco, lanzándolo de bruces contra el polvo.

Impotente, sin dejar de bramar, empezó entonces a golpearse el rostro con la ceniza volcánica que cubría el calvero.

Y, lívidos, igualmente impotentes, asistimos al progresivo e inevitable destrozo de nariz, frente, cejas, labios y mentón.

Y así continuó durante unos largos —eternos— minutos…

La criatura, quizá de unos veinte años, alta y fuerte, totalmente desnuda, presentaba el cuerpo «tatuado» con decenas de pequeños círculos que corrían paralelos desde el ensangrentado rostro hasta los pies. Parecían cicatrices, evidentemente provocadas. Una suerte de escarificación o incisiones en la piel, brutales e intencionadamente resaltadas, que hacían las veces de los tradicionales tatuajes pintados. Tal y como averiguaríamos más adelante, algo bastante habitual entre las razas africanas.

Superada en parte la crisis, el negro volvió a sentarse y, sin dejar de gesticular rompió a reír. Y las carcajadas, sonoras e interminables, atronaron el kan, poniendo en fuga a las aves del cañaveral.

Nos encontrábamos, en efecto, ante un desequilibrado. Un pobre infeliz que permanecía encadenado día y noche.

Semanas más tarde, en una segunda visita al triste lugar, esta vez en la compañía del Maestro, Assi, el auxiliador, me proporcionó algunos datos complementarios que dieron una pista sobre el mal que aquejaba al muchacho negro. El esclavo, recogido en el kan desde hacía años, era víctima de un síndrome poco común, ligado a la locura. Una dolencia que en nuestro tiempo recibe el nombre de amok [116]. Un mal, de origen oscuro, que le hacía estallar en frecuentes y repentinos ataques de ira, golpeando e hiriendo a cuantos se cruzasen en su camino. La peligrosidad del sujeto obligó a encadenarlo y aislarlo. Verdaderamente, en aquella época y con los rudimentarios medios al alcance del paciente esenio, no había demasiadas alternativas…

Una desgarradora secuencia de chillidos nos sacó de la atenta observación del encadenado.

Mi hermano, nervioso, suplicó que lo dejara. Ya era suficiente…

Pero la curiosidad tiró de mí. Allí, efectivamente, sucedía algo extraño. El kan no estaba vacío ni abandonado.

Eliseo, intuitivo, pronosticó nuevos sobresaltos.

No repliqué. Intenté localizar el lugar del que partían los gritos y, a grandes zancadas, me dirigí a él.

El ingeniero, maldiciendo su estampa, no tuvo más remedio que seguirme.

Nunca imaginé lo que encerraban aquellas chozas…

Afortunadamente, todas disponían de dos o tres ventanucos, altos y estrechos, de apenas una cuarta, por los que tan sólo penetraban la luz y las inevitables nubes de insectos.

Al principio, al asomarme, la penumbra me confundió. Creí que se trataba de animales. Y, en cierto modo, así era…

De pie y tumbados distinguí bultos. Diez o quince.

¡Dios bendito!

A los pocos segundos, acostumbrado a la cuasi oscuridad, comprendí. Retrocedí incrédulo. Pero los afilados chillidos me empujaron de nuevo hasta la «tronera».

A la izquierda del habitáculo, sentado y con la espalda pegada a la pared de cañas, se hallaba el autor del griterío. No tendría más de diez o doce años. Aparecía igualmente encadenado. Tres pesados grilletes lo inmovilizaban. Uno, alrededor del cuello, lo fijaba al muro. Los otros, en las muñecas, anclados a sendas y cortas cadenas, impedían que pudiera levantar los brazos más allá de treinta o cuarenta centímetros del suelo.

Al verme giró la cabeza e intensificó los chillidos, pataleando e iniciando un violento y sistemático golpeteo de las cañas con el cráneo.

En el extremo opuesto, a cuatro o cinco metros, otro individuo, también sentado, jugaba en silencio con sus manos. Las hacía aletear ante los ojos. Parecía absorto y divertido con los movimientos de los dedos.

¡Dios mío!

Empecé a entender…

Un tercer autista, cubierto con un taparrabo, también joven y esquelético, marchaba de un lado a otro, rígido como un árbol y esquivando con habilidad los «bultos» que ocupaban el centro de la choza. Sostenía una sandalia. De pronto, siempre en los mismos lugares, se detenía. Palpaba el calzado. Lo acercaba a la nariz y, tras olfatearlo, reanudaba el monótono y repetitivo paseo.

¿Qué clase de kan era aquél?

Mi compañero, intrigado, se unió a este desmoralizado explorador.

En esos instantes, una de las «sombras» se levantó, aproximándose al ventanuco.

Al entrar en el cañón de luz y descubrir su aspecto, Eliseo, descompuesto, se echó atrás.

El «hombre», sin embargo, continuó avanzando. Llegó hasta quien esto escribe y, esbozando una difícil sonrisa, preguntó:

—¿Sois nuevos?

Tuve que hacer un esfuerzo. La garganta, seca ante aquel espanto, se negó a responder.

El infeliz, haciéndose cargo, bajó los ojos y, humillado, hizo ademán de volver a la penumbra.

—Sí —balbuceé como pude—. Somos nuevos…

La sonrisa regresó y me estudió detenidamente.

El individuo, entrado en años, sufría un mal «repugnante». Una dolencia de la que no tenía culpa alguna y que, no obstante, provocaba un absoluto rechazo social. La casi totalidad del rostro aparecía cubierta por una densa mata de pelo negro. Unos pelos largos, de hasta diez centímetros, que, unidos al enrojecimiento de la conjuntiva y a la masiva caída de dientes, le daban un aire feroz. Si no recordaba mal, el «hombre» padecía lo que la Medicina denomina «hipertricosis lanuginosa congénita». Un hirsutismo o abundancia de pelo duro y recio que, generalmente, prolifera por todo el cuerpo, salvo las palmas de las manos y las plantas de los pies. Un problema no muy común, probablemente de carácter hereditario (autosómico dominante), que convertía a estos infortunados en «sanguinarios hombres lobo», «cara de perro» o «skye terrier humano».

Correspondí a la franca sonrisa y, animado, se acercó definitivamente. Sus ojos, a pesar de todo, irradiaban una lejana paz.

—Buscamos a Assi —adelanté—. Éste es su kan, creo…

Asintió con la cabeza y, señalando hacia el Hule, aclaró:

—Está pescando en el agam [el lago] con los otros… No regresará hasta la puesta de sol.

Mala suerte…

Me despedí del buen «hombre» y, reuniéndome con el todavía nervioso Eliseo, resumí la situación. Mi hermano, aliviado, apremió. Deseaba salir del calvero de inmediato. Sin embargo, aunque empezaba a tener muy clara la naturaleza del «albergue», le pedí unos minutos. Lo justo para inspeccionar otra choza. Sólo una.

Aceptó a regañadientes.

Elegí la más alejada y caminamos hacia ella.

El «espectáculo» tampoco fue muy gratificante, que digamos…

Definitivamente, el kan parecía un refugio de «monstruos», locos irrecuperables y lisiados «vergonzantes».

Al asomarnos, una peste fétida y sólida nos obligó a taparnos el rostro.

En esta ocasión, el lugar se hallaba casi vacío. Distinguí dos hombres y otras tantas mujeres.

Al pie del ventanuco, tumbado en un lecho de paja, desnudo y con los ojos muy abiertos, miraba sin mirar un larguirucho muchacho.

¡Dios!

Eliseo, atormentado por el hedor y la visión del personaje, se retiró. Y mi estómago, retorciéndose, amenazó con un par de violentas arcadas.

¿Cómo era posible?

Aquel infeliz era el causante de la insoportable atmósfera que gobernaba la cabaña. Se hallaba materialmente rebozado en sus propios excrementos. Con una mano hacía acopio de ellos, llevándoselos a la boca. Con la otra se masturbaba sin cesar. Obsesivamente. Gimiendo con un hilo de voz…

A juzgar por el aspecto y la conducta se trataba, sin duda, de un oligofrénico, un deficiente mental profundo, cuyo coeficiente intelectual no creo que llegase siquiera a 20. En otras palabras: un total y absoluto irresponsable, con una «edad mental» inferior a la de un niño de dos o tres años.

Sinceramente, me vine abajo.

Al detectarnos, las mujeres se alzaron, acercándose cautelosas. Se detuvieron a un metro y una de ellas, con voz ronca y varonil, me increpó, exigiendo comida. La hebrea podía pesar cien o ciento veinte kilos.

Desafiante, esperó una respuesta.

Me encogí de hombros, insinuando que no era el momento.

El rostro, redondo como una luna llena, rojizo y rubicundo, se endureció. Aprecié claros síntomas de calvicie. Una alopecia frontal, de tipo masculino.

Supongo que insatisfecha con mis palabras terminó dándome la espalda. Entonces, bajo la mugrienta túnica, muy próximo a la nuca, descubrí un bulto sospechoso. Probablemente, otra acumulación de grasa. La típica «giba de búfalo» que presentan los afectados por el llamado síndrome de Cushing. Un cuadro clínico provocado por el defectuoso funcionamiento de la corteza suprarrenal. En suma, una excesiva secreción de cortisol, una hormona adrenocortical [117]. Si era lo que sospechaba, la notable obesidad tenía que estar propiciada por dicho mal.

Y ante mi sorpresa, impúdica, la mujer fue a levantar los bajos de la túnica, mostrando un enorme trasero.

El desvergonzado gesto revelaría algo que confirmó el diagnóstico.

La piel, en efecto, aparecía frágil, atrófica y dejando transparentar las vénulas. Los flancos y raíces de los muslos se hallaban arrasados por las características estrías rojovinosas. En cuanto a las piernas, flacas como palillos, contrastando con el pronunciado vientre en péndulo, remataban el desastre con un racimo de equimosis y otras manchas rojas (púrpura).

No había duda. La mujer era víctima del síndrome de Cushing. Una patología que, además de lo ya descrito, coloca al paciente en una no menos delicada inferioridad psíquica [118].

La segunda, envuelta en un grueso manto de lana, tiritando de pies a cabeza, se llevó el dedo índice izquierdo a la sien y me dio a entender que su compañera no estaba muy cuerda. Después, confiada, se acercó. Cabello, cejas y pestañas casi habían desaparecido.

Tomó mis manos. La piel de la anciana, helada, seca, dura, amarillenta y escamosa, me alarmó.

¿Cuál era su mal?

Y con voz lenta y áspera preguntó:

—¿Buscas a Assi?

Asentí desconcertado.

—Él es muy bueno —añadió despacio. Muy despacio—. Cuida de nosotros… Ahora está procurando cena…

Segunda confirmación. El responsable del kan se hallaba ausente.

Acto seguido, apretando mis manos, formuló algo absurdo:

—Hace frío… No consigo acostumbrarme… Hace mucho frío…

Perplejo, no acerté a responder.

¿Frío? ¿En pleno agosto? En aquellos momentos, y en aquella «jungla», no creo que la temperatura bajase de 20 o 25 grados…

Y alzando la voz de arriero exclamó:

—¿Qué dices? No te oigo…

Negué con la cabeza. No había dicho nada. Probablemente era sorda. Pensé en un hipotiroidismo, otro déficit en la secreción de las hormonas tiroideas. La caída del pelo, tumefacción y tonalidad amarillenta de la piel, tiritona y la voz lenta y aguardentosa parecían indicarlo. Si era así, la desagradable voz tenía que estar producida por la infiltración mucoide de la lengua y de la laringe. Sin embargo, sin un examen más riguroso, sólo cabía especular [119].

Me dispuse a retirarme. Ya había visto suficiente…

Intenté zafarme de las manos de la mujer. Pero, supongo que necesitada de compañía, se resistió, apretando con fuerza. En esos instantes, de improviso, el segundo y silencioso hombre se incorporó, Lo vi gesticular. Y, de un salto, se colocó a espaldas de la anciana.

No, no lo había visto todo…

De pronto, el renegrido y arrugado rostro se convulsionó. Y cejas, párpados, nariz, mejillas y boca se enzarzaron en un espectacular baile de tics.

Desconcertado, incapaz de precisar el alcance y la intencionalidad de las violentas muecas, solté al fin mis manos, echándome atrás.

La mujer repitió la señal, colocando el dedo en la sien.

También acertó.

Sin control, dominado por los tics motores, el pobre infeliz inició entonces una nerviosa y compulsiva sarta de blasfemias, juramentos y obscenidades de todo tipo.

El ataque se endureció y, junto a las aparatosas muecas y tics musculares, surgió otra incontrolable serie de movimientos espasmódicos en la mitad superior del cuerpo. La mujer, golpeada sin querer por manos, brazos y tórax, se retiró atemorizada. ¡Dios! Aquello era demasiado… La coprolalia (repetición de frases obscenas) se centró en el otro desgraciado —el oligofrénico—, sacando a relucir, a voz en grito, todas y cada una de las miserias del deficiente mental.

Y a cada mención a los excrementos, el enfermo acompañaba su locura con toses, salivazos y cavernosos ruidos bucales.

Eliseo, harto, me enganchó por la espalda, obligándome a desaparecer de aquel «infierno».

No creo equivocarme. El último sujeto era víctima de un trastorno mental llamado «síndrome De la Turette», una enfermedad de muy mal pronóstico.

¡Dios bendito! ¿Dónde estábamos? ¿A qué clase de kan habíamos ido a parar?

«Aquello» nada tenía que ver con lo que conocía. «Aquello» no era el típico albergue de paso…

Y, desmoralizado, siguiendo de cerca los presurosos pasos de mi compañero por el pasillo de cañas, me pregunté qué otras calamidades y despojos humanos escondía el resto de las chozas.

¡Dios de los cielos! Sólo nos asomamos a dos… ¿Qué encerraban las otras cinco? Semanas después, como ya he mencionado, al descender del Hermón y entrar de nuevo en el lugar, quedaríamos sobrecogidos.

Al igual que la oscura y tenebrosa «ciudad de los niamzer, ubicada, como se recordará, en las cercanías de libertades, este rincón junto al lago Hule era también una «pesadilla». Otra demoledora realidad de la Palestina en la que se movió el Maestro. Una especie de tristísimo «almacén» de locos, enfermos y lisiados —sumamos más de sesenta—, perfecta y rigurosamente «controlados y marginados». Un gueto al que muy pocos se atrevían a llegar. Una humillante y humillada «aldea» que, sin embargo, no pasó desapercibida para el tierno y magnánimo Hijo del Hombre.

En esos momentos no podíamos imaginar el destacado protagonismo que alcanzarían los olvidados pupilos de Assi durante la vida de predicación de Jesús de Nazaret. Un protagonismo, por cierto, del que nadie habla en los textos sagrados…

Pero ésa, como habrá intuido el paciente lector de estas memorias, es otra historia. Una bellísima historia que —Dios lo quiera— espero relatar en su momento…

Quizá fuera la hora «tercia» (alrededor de las nueve) de aquella luminosa mañana cuando, al fin, desembocamos en la senda principal.

No alcanzamos a ver a Assi, ni tampoco al pelirrojo, pero dimos por buena la experiencia.

El tránsito de hombres y animales continuaba en auge.

Me fijé en las caras. Muchas, risueñas. Otras, congestionadas por el calor y la marcha. Todas, en definitiva, ajenas a lo que acontecía algo más allá, a setecientos pasos de donde nos encontrábamos…

Me sentí impotente. Derrotado.

Aquellos infelices no existían. No contaban. Peor aún: eran la vergüenza y el descrédito de una nación.

Proseguimos hacia el norte e, incapaz de sofocar tanta amargura, comencé a hablar solo, lamentando cuanto había visto.

Mi hermano se hizo cargo e, intentando aliviar y repartir la «carga», me interrogó sobre el por qué de semejante situación.

¿Quién era el culpable?

Agradecí el salvavidas. Fue muy oportuno.

Ante nosotros, haciendo guiños desde la cumbre, se alzaba el gigante de los «cabellos nevados». Debía sosegarme. Era preciso que arrojara por la borda el lastre de aquel sufrimiento. El encuentro con el rabí de Galilea nos obligaba a permanecer atentos y con el ánimo limpio y estable. No podíamos distraernos. Era mucho lo que estaba en juego. Demasiado…

Y aferrándome a la pregunta intenté simplificar.

Para comprender medianamente lo que representaba el kan del esenio era necesario regresar a un viejo y ya comentado concepto judío: pecado = castigo divino = enfermedad [120].

En el fondo —fui explicando a mi compañero— era tan simple como dramático. Yavé era la clave. No exageraba. El Dios del Sinaí, en buena medida, era el responsable de tanta miseria, marginación y error. Naturalmente, con el paso de los siglos, «otros» contribuyeron también a endurecer la ya lamentable situación.

Éste fue el arranque de la esclarecedora conversación que sostuvimos mientras ganábamos terreno.

—¿Yavé?… ¿Y por qué Yavé? Se supone que es Dios…

—Sí —argumenté—, un Dios extraño. Negativo.

Y me centré en los hechos.

—Recuerda algunos pasajes del Pentateuco. ¿Qué dice el Levítico?

»«… Pero, si no me escuchareis, ni cumpliereis todos mis mandamientos, si despreciareis mis leyes y no hiciereis caso de mis juicios, dejando de hacer lo que tengo establecido, e invalidando mi pacto, ved aquí la manera con que yo también me portaré con vosotros: Os castigaré prontamente con hambre, y con un ardor que os abrasará los ojos, y consumirá vuestras vidas…» (Levítico XXVI, 14-16).

Eliseo guardó silencio. Extraño Dios, sí…

—… ¿Y qué sucedió cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés por haber tomado por esposa a una kusita [etíope]? La cólera de Yavé se encendió contra ellos y María terminó leprosa, «blanca como la nieve». Aarón lo tuvo claro. Aquel ataque de zará'at (¿lepra?) era cosa de Dios. Y pidió a su hermano Moisés que intercediera (Números 12, 1-15).

»En el Deuteronomio (28, 21-27) —continué— Yavé insiste: «Si no escuchas la voz del Señor…, entonces, el Señor traerá sobre ti mortandad… Te herirá de tisis y fiebre…, y con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón…».

»Y más adelante (Deuteronomio 32-39), el despiadado Dios aclara: «Yo he herido y yo sano… Si obras con rectitud, ninguna de estas enfermedades caerá sobre ti».

—Menos mal… —murmuró mi compañero, perplejo.

—El Deuteronomio, como sabes, está plagado de avisos similares.

»«… Yavé te castigará con la locura, con la ceguera y con el frenesí, de suerte que andarás a tientas en medio del día, como suele andar un ciego rodeado de tinieblas… Te herirá el Señor con úlceras malignísimas en las rodillas y en las pantorrillas, y de un mal incurable desde la planta del pie hasta la coronilla… el Señor acrecentará tus plagas y las de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas e incurables; y arrojará sobre ti todas las plagas de Egipto, que tanto te horrorizaron, las cuales se apegarán a ti estrechamente. Además de esto enviará el Señor sobre ti todas las dolencias y llagas, que no están escritas en el libro de esta Ley, hasta aniquilarte».

Guardamos silencio. Y creo que pensamientos y corazones volaron al unísono hasta el Hermón.

¡Qué hermosa y difícil «revolución» la de aquel Hombre! ¡Qué distintos el Yavé de los judíos y el Ab-bā de Jesús de Nazaret!

Y continuamos…

—Está claro —sentencié—. La salud ha sido, y sigue siendo, un patrimonio exclusivo de Yavé. La Biblia lo repite hasta la saciedad: «Yavé curó a Abimélej» (Génesis 20, 17). «Yo soy Yavé, tu sanador» (Éxodo 15, 26). «¡Ruegote, oh Dios, que los sanes ahora!» (Números 12, 13). Y así podríamos seguir hasta el infinito…

»De hecho, como también sabes, los judíos no aceptan el título de médico. Sólo Dios es rofé. Ellos se contentan con una designación que no ofenda a ese «Señor». Se autoproclaman «auxiliadores» o «sanadores». Assi, cuando lo conozcas, es uno de ellos. Los otros médicos, los gentiles, son despreciables usurpadores. Habrás notado que, en muchas ocasiones, me miran con repugnancia…

»En resumen, de acuerdo a lo promulgado por Yavé, la enfermedad es un castigo divino, consecuencia, ¡siempre!, de los pecados humanos. Si un judío se equivoca, si infringe la Ley, ese Dios vigilante y vengativo no perdona…

—¡Dios mío! —se lamentó Eliseo con razón—. ¿Y qué sucede con las enfermedades genéticas? ¿Qué pecado puede haber cometido el oligofrénico que acabamos de ver?

—Todo está previsto y contemplado en esa retorcida y sibilina Ley, querido amigo. Todo…

«Evidentemente, es muy difícil culpar de pecado a alguien que haya nacido con ese o con cualquier otro defecto. No importa. Los intérpretes de la Ley invocan entonces la culpabilidad de los padres. Y si éstos son sanos, retroceden en los ancestros…

»Alguien, en definitiva, cometió un error. Y Dios, implacable, hiere y humilla.

—No, eso no es un Dios…

Sonreí para mis adentros. Eliseo, efectivamente, estaba poniendo el dedo en la llaga. Estaba aproximándose a otro de los «frentes de batalla» que debería sostener el Hijo del Hombre. Un «frente» que multiplicaría el número de enemigos y que contribuiría decisivamente a su arresto y ejecución. No conviene olvidarlo.

—En otras palabras —maticé—: la salud, para este pueblo, depende directa y proporcionalmente del cumplimiento de la Ley. El problema, el gran problema, es que esa Ley es una diabólica tela de araña, imposible de memorizar. En consecuencia, según los rigoristas, siempre hay algo que se incumple. Esta demencial situación, como comprobarás en su momento, provoca dos realidades, a cuál más absurda. Un hombre sano, para los judíos, es alguien puro, fiel cumplidor de los preceptos divinos. Esta suposición, en multitud de ocasiones, arrastra a rabinos, doctores de la Ley y demás castas principales a una presunción y engreimiento más que notables. Ahí tienes, sin ir más lejos, a los llamados «santos y separados», los fariseos… Dios, sencillamente, está con ellos.

«Con los enfermos, lisiados o locos, en cambio, ocurre lo contrario. Sus males son la demostración palpable de que Yavé los ha abandonado. Y así seguirán hasta que no reconozcan sus faltas y se purifiquen.

—Absurdo…

—Sí, pero real. Y el concepto en cuestión, querido Eliseo, se halla tan arraigado en sus corazones que muy pocas de las enfermedades psiquiátricas o mentales disfrutan de nombre propio [121]. Para el judío, sobre todo para el extremista, la demencia no es una patología. Esa idea es extraña. No la concibe.

—Entonces…

—Con los desequilibrados, el problema empeora. No solamente son pecadores. Para colmo de desgracias, Yavé los castiga enviándoles un espíritu maligno, un ruah. Los locos, sencillamente, son poseídos. Es decir, doblemente infortunados. Por eso encienden una lámpara durante el sábado: para que los ruah no se acerquen. Opinan que estos demonios son invisibles y que están en todas partes, siempre al servicio de Yavé. Algunos, incluso, aseguran haber visto sus huellas, similares a las de gallos gigantes…

—Entiendo. Según esto, el negro encadenado en el kan de Assi es un poseso…

—El negro, los epilépticos, los autistas, los esquizofrénicos y, prácticamente, todos los que padecen trastornos mentales, de lenguaje, de audición, etc.

»Estos pobres infelices, además, como habrás intuido, no tienen derechos. Son impuros y contaminan, incluso, «a distancia».

—¿A distancia?

—Yavé lo dejó claro en el Levítico (5, 3): «Si alguno, sin darse cuenta, toca a una persona impura, manchada con cualquier clase de impureza, cuando se entere se hace culpable».

Mi hermano rompió a reír.

—¡Dios!… ¡Vaya Dios!

—Y no queda ahí la cosa. Para Yavé (Levítico 21, 17-22), cualquier impedido o inválido está desautorizado para hacerse sacerdote. Escucha lo que dice ese «Dios»: «Ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones que tenga un defecto corporal podrá acercarse a ofrecer la comida de su Dios: sea ciego, cojo, con una pierna o un brazo fracturados, jorobado, raquítico, enfermo de los ojos, con sarna o tiña, o eunuco. Nadie con alguno de estos defectos puede ofrecer la comida de su Dios. Ninguno de los descendientes del sacerdote Aarón que tenga un defecto corporal se acercará a ofrecer la oblación en honor de Yavé. Tiene un defecto corporal: no puede acercarse a ofrecer la comida de su Dios».

—¡Dios!… ¡Qué Dios!…

—Sí —comenté con desaliento—, en nuestro tiempo, Yavé sería calificado de «nazi»…

»Hasta el rey David se vio contagiado por la intransigencia de ese «Dios» brutal y selectivo. Así lo confirma el segundo libro de Samuel (5, 8): «Y dijo David aquel día: "Todo el que quiera atacar a los jebuseos que suba por el canal…, en cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece"». Por eso se dice: «Ni cojo ni ciego entrarán en la Casa (Templo)».

»Más aún: según la tradición, estos desheredados de la fortuna no tienen derecho a participar en los rituales de las grandes fiestas, en las ofrendas e, incluso, en determinados matrimonios.

«Tres veces al año, como sabes, los israelitas varones deben peregrinar al Templo y ofrecer varios sacrificios a Yavé [122]. Pues bien, esto no cuenta para los niños, hermafroditas, mujeres, esclavos, sordomudos, imbéciles, individuos de sexo incierto, enfermos, ciegos, ancianos y, en suma, para todos aquellos que no estén capacitados para llegar a pie.

—¿Individuos de sexo incierto?

—Sí, aquellos cuyos órganos genitales aparecen ocultos o no desarrollados.

—Entonces, Sitio…

—Si fuera judío, tampoco podría presentarse en el Templo. Entraría en la difusa categoría de los hermafroditas. Es decir, los que reúnen los dos sexos.

—¿Y qué entienden por «imbéciles»?

—No lo que tú crees… No se trata de gente con escasa inteligencia, sino de personas como las que has visto en el kan: deficientes mentales y desequilibrados.

—¿Sordomudos?… ¿Por qué Yavé les prohíbe acercarse al Templo?

—En este caso, en honor a la verdad, la culpa no es de Yavé, sino de los retorcidos intérpretes de sus palabras. Todo procede de un texto del Deuteronomio (31, 10-14). Escucha y deduce:

»«… Y Moisés les dio esta orden: "Cada siete años, tiempo fijado para el año de la Remisión, en la fiesta de las Tiendas (Tabernáculos), cuando todo Israel acuda, para ver el rostro de Yavé tu Dios, al lugar elegido por él, leerás esta Ley a oídos de todo Israel. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que oigan, aprendan a temer a Yavé nuestro Dios, y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta Ley. Y sus hijos, que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Yavé vuestro Dios todos los días que viváis en el suelo que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán"».

—Increíble…

—Sí, esas expresiones: «Leerás esta Ley a oídos de…», «para que oigan» y «la oirán», han dejado fuera a los sordos. Para los doctores de la Ley, y demás rigoristas, está claro que, al no poder escuchar, no tienen derecho.

»Y otro tanto sucede con la ofrenda y el famoso diezmo. Ninguno de los infelices del kan de Assi está autorizado a dichas prácticas. A ésos, además, se unen los mudos, ciegos, borrachos, desnudos y, asómbrate, los que han tenido una polución nocturna, emisión involuntaria de semen durante el sueño [123].

—Pero…

—Así lo dice Yavé en el Levítico (15, 16-17): «El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen serán lavados con agua y quedarán impuros hasta la tarde».

—¿Y qué mal hacen un ciego o un borracho? ¿Por qué no pueden presentar el diezmo?

—La decisión, una vez más, fue tomada por los «sabios» de Israel. Basándose en Números (18, 29), donde Yavé fija la obligación del diezmo, estos «intérpretes» dedujeron que ciegos y borrachos no están capacitados para «ver» y seleccionar «lo mejor de lo mejor», tal y como ordena su Dios.

Mi hermano, desconcertado, hizo entonces un comentario. Un acertado comentario…

—Empiezo a entender a qué clase de pueblo tuvo que enfrentarse el Maestro…

—Apenas has visto nada, querido amigo. Nada…

—¿Y qué sucede con los matrimonios?

—Esa es otra larga y prolija historia. Poco a poco irás descubriéndola. Te pondré un ejemplo. En la extensa normativa dedicada a las cuñadas (yernabot) se especifica que si un hombre se casa con una mujer sana y, al cabo de un tiempo, se vuelve sordomuda, el marido está legitimado para repudiarla.

—¿Y si ocurre lo contrario?

—Eso, que yo sepa, no lo contempla la Ley.

—Machistas, cretinos e ignorantes…

—Querido Eliseo —puntualicé—, en el fondo no son culpables. Simplemente, han heredado una situación creada por Yavé. Además, no olvides que el concepto «pecado = castigo divino = enfermedad» ha terminado convirtiéndose en un excelente negocio…

Y procuré resumir.

—Tal y como señala la Ley, la curación está en manos de los sacerdotes. Yavé sana a través de ellos. Yavé perdona los pecados por mediación de esas castas. ¿Qué significa esto? Beneficios.

Eliseo sonrió malicioso.

—Entiendo…

—Cada vez que alguien se cura, o considera que ha pecado, está obligado a pagar en dinero o en especie. ¿Imaginas lo que esto supone para las arcas del Templo y para los bolsillos de los astutos representantes de Yavé?

Y le proporcioné un simple y elocuente ejemplo.

—Según la Ley, el número de preceptos negativos que «Dios» encomendó a Israel asciende a trescientos sesenta y cinco. ¿Quién es capaz de controlar semejante pesadilla? ¿Quién puede recordarlos en su totalidad? Los «pecados», por tanto, están en todas partes y se cometen, según Yavé, por los asuntos más nimios e inconcebibles.

Tiré de la memoria y recordé algunos…

—«El judío no debe vestir con tejidos donde la lana y el algodón aparezcan mezclados». Eso, para Yavé, es «pecado»…

»«El judío no debe dañar su barba» (!).

»«El judío no debe apiadarse de los idólatras».

»«El judío no debe volver a morar en Egipto».

»«El judío no debe permitir que se le echen a perder los frutales».

»«El judío no debe consentir que la noche sorprenda al ahorcado».

»«El judío no debe dejar que el inmundo se acerque al Templo».

»«El judío no debe comer espigas ni trigo tostado».

»«El judío no debe arar con buey y asno juntos».

»«El judío no debe chismorrear…». —Todo un negocio, sí…

—Una «sociedad limitada», «Yavé y compañía», que, como comprenderás, no vio con buenos ojos la «competencia» del Galileo…

Y procedí a sintetizar otro capítulo clave en la vida pública del Maestro.

—Espero que lo veamos con nuestros propios ojos, pero lo adelantaré. Cuando Jesús inicie las espectaculares curaciones masivas, ¿cómo crees que reaccionarán esos «legítimos y autorizados sanadores oficiales»?

—Nunca reparé en ello…

—Se revolverán como víboras. Como te dije, sólo ellos tienen capacidad para sanar. Sólo ellos disfrutan de la prerrogativa de perdonar los pecados. Así lo dice Yavé. —Y aparece Jesús y rompe con lo establecido…

—Más que romper, desintegra. No olvides que el Galileo no es sacerdote. Legalmente no tiene derecho. Y, sin embargo, devuelve la salud y, lo que es más importante e insufrible para esas castas, ¡perdona las culpas! La perplejidad, indignación y odio de los «santos y separados» no conocerá límites.

»El Maestro, al inmiscuirse en el «territorio» de los sacerdotes, violará la normativa y, de paso, hará peligrar el saneado «negocio» del Templo.

—Conclusión…

—La ya sabida: muerte al impostor. Pero observa algo interesante. Los dirigentes judíos caerán en su propia trampa. Si Yavé es el único rofé, el único «médico» y «sanador», y el único con potestad para redimir al hombre de sus pecados, ¿quién es este humilde carpintero de Nazaret que hace lo mismo? Si aceptaban sus prodigios tenían que admitir igualmente que Jesús se hallaba capacitado para perdonar los pecados. En otras palabras: el Hijo del Hombre era de origen divino.

—O lo que es lo mismo: Yavé y tradición…, pulverizados.

—Afirmativo.

A partir de esos momentos, la conversación discurrió por otro rumbo, aunque íntimamente ligado a estos planteamientos.

No toda la culpa de este caos e intransigencia era de Yavé y de los celosos custodios de la Ley. Durante siglos, como ya insinué, otras culturas penetraron el espíritu judío, multiplicando la confusión y fortaleciendo el referido concepto: «pecado = castigo divino = enfermedad». La babilónica, sin duda, fue una de las más importantes.

Desde la derrota de Judá en el 587 a. de C., y el consiguiente destierro a Babilonia, la normativa de Yavé se vio alterada por las creencias y costumbres de los vencedores. Cincuenta años más tarde, cuando Ciro permitió la vuelta de los judíos a Yehud (así se conocía entonces a la provincia persa de Judá), la élite político-religiosa de Israel se hallaba contaminada por la filosofía babilónica. Aquel pueblo, al igual que Moisés y sus descendientes, pensaba que la enfermedad era consecuencia de la cólera de los dioses. Esta actitud, en definitiva, reafirmó y redondeó el pensamiento judío sobre dicho particular. Los textos cuneiformes, anteriores al éxodo de Egipto, son muy claros: «Al que no tiene dioses, cuando anda por la calle, el dolor de cabeza le cubre como una vestidura».

Para los babilónicos, cuando alguien caía enfermo, lo primero consistía en determinar la falta cometida y, a continuación, averiguar la identidad del dios injuriado. Si esto era posible, se procedía a la «penitencia». Los sacerdotes, entonces, recitaban salmos y el «pecador» debía «congraciarse» de nuevo con la deidad, confesando sus errores. Por último, como obligado tributo, se efectuaban las correspondientes ofrendas. Un «sistema», en suma, muy similar al establecido por el Dios del Sinaí.

Hasta los «pecados» eran idénticos o muy parecidos. Veamos algunos ejemplos: violar las leyes religiosas, maldecir a los padres, robar, pisar una libación, tocar unas manos sucias, mentir, adular, incumplir las promesas, cometer adulterio, destruir los mojones que señalizaban las propiedades, practicar la hechicería, adulterar pesos y medidas, asesinar, sembrar la discordia y desunir a las familias, despreciar a los dioses y a sus legítimos representantes, no cumplir con los sacrificios y ofrendas, tomar la comida de los dioses o poseer un corazón falso, entre otros.

Y de esta antigua cultura, los judíos tomaron también las creencias en los ángeles y en los espíritus diabólicos. Babilonia, en definitiva, era la gran «exportadora» en demonología [124]. Fueron los primeros, incluso, que representaron a los ángeles con alas…

Cuando las casi 5 000 familias hebreas exiliadas a Babilonia descubrieron que la idea «pecado = castigo divino = enfermedad» era algo tan viejo como arraigado entre sus conquistadores no tuvieron reparo alguno en hacerla suya. Y de ahí, muy probablemente, nació el segundo concepto: «diablo = posesión». Para los pueblos del Éufrates, locos y desequilibrados no eran otra cosa que individuos «tocados» por ziqa, el viento o soplo de los dioses. Aunque modificado, éste sería el panorama que encontraría Jesús de Nazaret respecto a los «posesos» y perturbados mentales con los que convivió y a quienes curó.

A la nítida y rotunda influencia babilónica se sumó igualmente la casi gemela creencia de los egipcios. Muchos de los conjuros, amuletos y actos mágicos que rodeaban las «sanaciones» de los judíos procedían de Egipto. Los exorcistas hebreos —a quienes tendríamos oportunidad de conocer a lo largo de aquella nueva y apasionante aventura— bebieron, sin duda, en las no menos antiguas tradiciones del Nilo. Recuerdo, por ejemplo, las «recomendaciones» de uno de estos «expulsadores de demonios» a la familia de un pobre epiléptico. Para que el «poseído» recobrara la salud, amén de reconocer sus pecados, padre y madre debían raparse las cabezas. El peso de los cabellos se convertía entonces en oro. Sólo así —predicaba el astuto exorcista— podía ahuyentarse al espíritu inmundo. Pero la entrega de los dineros, claro está, no provocaba otra cosa que la ruina de los progenitores…

La «terapia», como otras muchas, procedía de Egipto [125].

También Roma dejaría su sello en las creencias judías sobre la enfermedad y, más concretamente, sobre la locura. A pesar del visceral odio hacia los invasores, los «auxiliadores» hebreos —así lo constatamos, por ejemplo, con Assi, el esenio— terminarían aceptando las ideas y «remedios» de los kittim.

Uno de los que más influyó, sin duda, fue Celso, médico y enciclopedista, nacido en el 25 a. de C. y que ejerció entre el 14 y el 37 de nuestra era. Para él, como para el resto de la ciudadanía romana, enfermedades y desgracias eran lógicos castigos por desobedecer a los dioses o, simplemente, por no saber interpretar su voluntad. Personajes tan ilustrados como Plutarco o Cicerón lo manifiestan claramente en sus obras. Tanto en Numa como en Leyes y sobre la naturaleza de los dioses, ambos expresan su convencimiento de que las fuerzas de la Naturaleza son removidas por el poder divino. La enfermedad, naturalmente, formaba parte de las caprichosas voluntades de los 30 000 dioses que los gobernaban. La filosofía, en el fondo, a pesar del monoteísmo de Israel, era la misma. El pobre mortal se equivocaba y los dioses o Yavé respondían puntual y fulminantemente, castigándolo con la enfermedad.

Fue una lástima que, entre tanta influencia extranjera, los griegos, en cambio, no consiguieran «vender» sus acertados pronósticos al recalcitrante «pueblo elegido». A pesar de sus errores y primitivismo, hombres como Platón, Aristóteles, Frasístrato o Asclepiado, entre otros, supieron darle la vuelta al viejo concepto «pecado = castigo divino = enfermedad», redefiniéndolo con una idea más ajustada a la verdad: «la enfermedad era una pérdida del equilibrio natural». Sólo eso.

Platón, cinco siglos antes de Cristo, al igual que el eminente Hipócrates, propiciaron un giro de 180° en las ancestrales creencias sobre el espíritu y, consecuentemente, sobre la enfermedad y la demencia. Ambos plantearon algo revolucionario: el alma existía. Era racional e inmortal y residía en el cerebro. A partir de ahí, la interpretación de la locura, por ejemplo, fue más coherente. Los desequilibrios mentales fueron atribuidos a desajustes orgánicos, rechazándose de plano las pretendidas posesiones diabólicas y el «ajuste de cuentas» por parte de los iracundos dioses.

Aristóteles, discípulo de Platón, compartía la esencia de estos planteamientos, aunque difería en el «territorio» donde se asentaba la inteligencia. Para «el estagirita», muerto en el 322 a. de C., el alma descansaba en el corazón (el sensorium commune, donde memoria e imágenes se transforman en pensamientos).

Poco después, un nieto de Aristóteles —Frasístrato— da un paso más. Examina las circunvoluciones del cerebro humano y deduce que la inteligencia depende de esos misteriosos y sinuosos recorridos.

«Ahí —asegura— tiene que estar el secreto de algunas enfermedades».

Asclepiado, por su parte, va más allá. Y se atreve a distinguir entre «locura febril» y «locura fría». Para el griego, ambas, como el resto de las dolencias, dependían del tamaño y movimiento de los átomos, auténticos integradores de la materia humana. Dichos átomos «anidaban» en unos vacíos que denominaba poros. El cierre o alteración de tales poros provocaba, en definitiva, el quebranto de la salud, sólo recuperable con el restablecimiento del orden atómico.

Estas sugerentes proposiciones, sin embargo, repugnaron a la teología judía.

Si Yavé no era el justiciero administrador de las enfermedades» y si todo dependía de «átomo» o «desajustes orgánicos», ¿qué hacían con las categóricas afirmaciones contenidas en la Biblia?

El «negocio» de los sacerdotes, además, según las hipótesis griegas, era fraudulento.

Y rabinos y doctores de la Ley se rasgaron las vestiduras.

¿Desplazar a Yavé en beneficio del raciocinio?

Ni pensarlo…

¿Revisar la próspera secuencia «pecado = castigo divino = enfermedad»?

Ni soñarlo…

¿Renunciar a la prestigiosa prerrogativa de perdonar las culpas a los míseros mortales?

Nada de eso…

Y la saludable filosofía griega fue condenada por sacrílega…, e inoportuna.

«Yavé y cía» era intocable. Y continuó alimentándose de citas bíblicas, conjuros, posesiones demoníacas y con el fructífero monopolio de la curación «previo pago».

Un «monopolio» que sería duramente cuestionado por un nuevo y magnífico «Yavé»: el Hijo del Hombre.

¡El puente «7»!

Absortos en la animada charla, no tuvimos conciencia de lo avanzado. Según mis cálculos, al cruzar dicho puente podíamos encontrarnos a unos diez kilómetros del kan.

Observamos el sol. Corría hacia el cénit. Quizá rondase la hora «quinta» (alrededor de las once).

Según el último miliario, la ciudad de Paneas se hallaba a cosa de doce kilómetros. Eso representaba unas tres horas de marcha. Después, Bet Jenn. En otras palabras: si no surgían inconvenientes, hacia la «décima» (las cuatro de la tarde), estos exploradores estarían a las puertas de la aldea clave.

De pronto caímos en la cuenta…

¿Dónde estaban los «kittim»?

Ni en la encrucijada de Dabra ni en lo que llevábamos recorrido habían hecho acto de presencia.

¡Qué extraño! Los burreros no solían equivocarse…

Y, confiados, proseguimos a buen ritmo, fijando referencias y disfrutando del exuberante paisaje.

A la derecha del río Jordán, el territorio de Filípo, la Gaulanitis. Desde el yam hasta el monte Hermón, el camino recorrido por Jasón y Eliseo.

Una de las providenciales referencias —de especial ayuda en futuras incursiones— corrió a cargo de los ríos que escapaban del este. Antes de alcanzar la orilla sur del Hule, a unos cinco kilómetros, se presentó el primero de los tributarios, de cierto porte, del padre Jordán. Desde allí, hasta Paneas o Cesárea de Filipo, contamos catorce. Todo un festival acuático. En 28 kilómetros…, ¡14 ríos!

Pues bien, algunos de estos afluentes, próximos a cruces de caminos o lamiendo aldeas de cañas, fueron memorizados con un número. Así, por ejemplo, el «7» nos recordó Dera, otra minúscula población. Y el puente que lo burlaba recibió la misma referencia. El «14», por su parte, marcaba la inminente Paneas, a una milla romana. Y así sucesivamente…

A partir del «7», justamente, el intenso trasiego de caravanas se vio notablemente incrementado con el transporte de dos productos típicos de la zona por la que circulábamos: el junco y el papiro.

Abultados haces verdes y rosas cimbreaban a lomos de mulas y asnos, rumbo al norte y al sur. Los primeros, los humildes agmon o juncos de laguna, así como los rosas (Butomus umbellatus), crecían a millones en el Hule y en las decenas de charcas y pantanos que lo abrazaban por doquier. Tanto en Palestina, como en los países limítrofes, eran fundamentalmente empleados en la confección de alfombras y esteras.

En cuanto a su «hermano», el papiro, los largos y triangulares tallos —de hasta cuatro metros de altura— constituían otro próspero negocio. Con ellos, además del «papel» [126], judíos y gentiles fabricaban decenas de artículos: barriles, ropa para los más pobres, cuerdas, sandalias, cestos, chozas, embarcaciones y un largo etcétera. En caso de hambruna, incluso los rizomas eran cocinados o consumidos crudos. Una costumbre igualmente exportada de Egipto, «inventor» del gomeh o papiro. Aunque no llegamos a probarlos, imaginé que el alto contenido en almidón de los citados Cyperus los hacía muy nutritivos.

La prosperidad de aquella parte de la Gaulanitis, en definitiva, estaba asegurada. Por un lado, gracias a la inmensa «selva» que bullía a expensas de ríos y pantanos. A la izquierda de la ruta, desde el kan de Assi hasta las proximidades de Daphne, una población cercana a Dan, en el norte, juncos, papiros, cañas, adelfas y espadañas formaban un todo compacto e ininterrumpido. Una «jungla» de unos 23 kilómetros de longitud, de sur a norte, por otros 5 de este a oeste. Un intrincado laberinto de ríos y lagunas, infestado de mosquitos, aves y alimañas, en el que sólo se aventuraban los más diestros o necesitados. Una masa verde, trepidante y traicionera que no permitía el crecimiento de otras plantas y a la que los esforzados felah se veían obligados a hacer retroceder casi a diario.

De vez en cuando, sobre las mansas y brillantes láminas de agua del Hule y de las lagunas mayores se distinguían pequeñas canoas de papiro, ya mencionadas por Job e Isaías. Avanzaban lentas, con las proas y popas afiladas y el «casco» panzudo e igualmente trenzado con cientos de tallos dorados. Probablemente pescaban. Y a cada grito o maniobra de los tripulantes, de la espesura —blancos, chillones y atolondrados— escapaban nutridos pelotones de aves acuáticas. Sería imposible describir la variedad y belleza de aquella fauna. Sólo en aves menores llegué a contabilizar más de cien especies. Pero lo más llamativo del Hule y de sus pantanos eran las innumerables cigüeñas y pelícanos. Por esas fechas, mediado agosto, llegaban las primeras oleadas migratorias procedentes del Bósforo. En varias oportunidades, entre agosto y octubre, calculé en más de trescientas mil las cigüeñas blancas y negras que hicieron un alto en la «olla» del Hule, antes de proseguir hacia el sur. La aparición de la Ciconia ciconia (cigüeña blanca), enorme, majestuosa e insaciable, era muy celebrada entre los felah. La presencia de miles de ejemplares, con sus picos y patas pintados en rojo, constituía un alivio para la campiña. Desde el alba hasta la puesta del sol caían inexorables sobre insectos, langostas, grillos y saltamontes, «limpiando» prácticamente huertos, frutales y plantaciones. En la «jungla» hacían igualmente estragos, devorando toda clase de anfibios y serpientes.

Los pelícanos, en cambio, no eran bien recibidos. Para los pescadores de la desembocadura del Hule y de las grandes lagunas, los blancos y deformes Pelecanus onocrotalus eran una maldición. Desde finales de agosto o principios de septiembre, con los primeros migradores, las capturas disminuían sensiblemente. En ocasiones descendían sobre las aguas hasta diez mil de estas voraces aves, engullendo a diestro y siniestro con sus afilados y amarillentos picos-saco. Formaban auténticos tumultos, imposibilitando las faenas de los irritados vecinos. Cada uno de estos ejemplares era capaz de engullir uno y dos kilos de pescado por día. Y los frenéticos pescadores los combatían con todos los medios a su alcance: fuego, redes lanzadas sobre las apretadas familias, piedras, palos y pescados previamente envenenados con tallos y hojas de adelfas. Era inútil. Cuando remataban a un centenar, otro millar ocupaba su puesto. Sólo en octubre, cuando remontaban el ruidoso vuelo hacia el yam, en dirección a la costa y al norte del Sinaí, volvían la paz y las buenas capturas.

A estas corrientes migratorias se unían, naturalmente, las de flamencos, garzas, garcetas, espátulas, grullas y miles de ánades y patos que, a su vez, propiciaban otra floreciente «industria»: carne para las mesas de los más exigentes (en especial del ánade rabudo y del silbón), hígados triturados (una especie de paté) y plumas para adornos, almohadas, edredones y colchones.

Por otro lado, como decía, a la derecha de la ruta por la que avanzábamos, la Gaulanitis disponía de una no menos próspera y envidiada fuente de riqueza. Sólo en algunos puntos del bajo Jordán, en Jericó, vimos algo semejante. Nunca alcanzamos a recorrerla en su totalidad. Era poco menos que imposible. La «olla» del Hule, con sus casi 28 kilómetros de norte a sur, por otros 10 de este a oeste, aparecía como uno de los vergeles más extensos e intensos de Palestina. Hasta la frontera marcada por los bosques, en el oriente, el inmenso «rectángulo» de 280 kilómetros cuadrados no presentaba un solo metro sin cultivar.

Aquí y allá, al borde del camino o perdidas en la frondosidad de los minifundios, se alzaban decenas de aldeas o minialdeas, siempre fabricadas con cañas, juncos o papiros. Muchas de ellas, asentadas junto a los tumultuosos afluentes, eran literalmente barridas por las súbitas crecidas invernales. No importaba. Días después, los felah la reconstruían en los mismos lugares. Peor era el fuego. En más de una oportunidad fuimos testigos de rápidos e implacables incendios, que reducían los primitivos asentamientos a negras y humeantes manchas. Este tipo de cabañas, sin embargo, ofrecía notables ventajas. Una de ellas —la que más nos llamó la atención— era su movilidad. Hoy pasabas junto a un corro de chozos y, al día siguiente, la aldea se había evaporado. La explicación, sencilla y racional, estaba en los trabajos temporales. Cuando los felah eran reclamados para recolectar frutos y cosechas, si las plantaciones se hallaban retiradas, desmontaban las cañas gigantes, papiros o juncos, trasladándose al punto requerido con las «casas bajo el brazo o sobre los hombros».

En mitad de semejante magnificencia, el «rey» del gan o jardín era, sin duda, el manzano. Meticulosamente alineados en el negro y volcánico nir (tierra arable), los imponentes árboles, de hasta doce metros de altura, dominaban la práctica totalidad de la «olla». No creo que bajasen de cincuenta mil. Las afamadas tappuah sirias —blancas y rojas— eran exportadas a toneladas hasta los más recónditos mercados.

Y junto a los fragantes manzanos, igualmente interminables, casi infinitos, otros curiosos y exóticos frutales. Dos de ellos, inéditos para nosotros: unos «albaricoques» de pequeñas dimensiones, sedosos y ligeramente teñidos de rojo, importados, al parecer, de la remota China. Los romanos se los disputaban, comprando las dulcísimas cosechas de «armeniaca» mucho antes de que el árbol floreciese. Y entre manzanos y albaricoques, otra «perla» de la Gaulanitis: una «cereza» de color oro, enorme, de hasta cinco centímetros, reservada casi exclusivamente a ricos, sacerdotes y patricios. Un singular híbrido, nacido probablemente de la Prunus ursina, trasplantado también de la cercana Siria. Un fruto que, quizá, sirvió de inspiración a Salomón cuando, en el libro de los Proverbios (25, 11), escribe que «la palabra dicha a tiempo es como manzana de oro en bandeja cincelada en plata». Ni qué decir tiene que el paso por aquel vergel era una borrachera de perfumes, incrementada desde los cientos de «mata» (huertos) por la menta, el comino y el eneldo.

A lo largo de toda la nata, al pie de los caminillos y pistas que se adentraban en las plantaciones y «matas», decenas de felah ofrecían al caminante montañas de hortalizas, hierbas aromáticas, verdes y apepinados mik-shak (melones), voluptuosas sandías de carne roja o amarilla, ácidos ethrog (unos refrescantes cidros de piel pálida y aromática llegados siglos antes desde la India) y, por supuesto, toda clase de potajes y la bendita y fría cerveza de cebada.

Por esos mismos senderillos, una y otra vez, sin descanso, amanecían reatas de onagros, cargadas con cajas de cañas y juncos, rebosantes de frutas y verduras. Unas tomaban nuestra misma dirección, hacia Paneas o la carretera del este, y otras, presurosas, emprendían la marcha en dirección al yam y, supongo, hacia la Ciudad Santa.

En el puente «13», próxima la «nona» (las tres de la tarde), optamos por hacer una pausa y comer algo. Poco antes, en el «11», el terreno inició un suave ascenso, alcanzando la cota de los 100 metros sobre el nivel del Mediterráneo (el Hule, como fue dicho, se hallaba a 68). A partir de allí, la ruta se empinaba, marcando 330 metros en las cercanías de Paneas. Debíamos reparar fuerzas y prepararnos para la penúltima etapa: la localización de Bet Jenn.

A la sombra de una de las cabañas, rodeados de niños curiosos y preguntones, dimos buena cuenta de las ya escasas viandas: carne de res ahumada, huevos crudos y los apetitosos «buñuelos», obsequio de Sitio. Naturalmente, la mitad del postre fue a parar a manos de los revoltosos hijos de los felah.

Frente a nosotros, hacia el noroeste, se destacaban en la lejanía las populosas ciudades de Dan y Daphne, casi asfixiadas por los pantanos. Algo más cerca, también al otro lado del nahal Hermón, una pequeña e igualmente desconocida aldea: Huda.

Pasaría un tiempo antes de que pudiéramos visitar la mítica Dan o «tierra grande», conocida desde antiguo como Lais. También aquella rica y pacífica población sería escenario de la vida pública de Jesús. En realidad, como creo haber mencionado, todo aquel paisaje, salvaje y floreciente, lo recorrería en su momento el inquieto e infatigable Hijo del Hombre. Unos viajes difíciles de olvidar…

¡El Hijo del Hombre!

Y mis ojos buscaron el Hermón, ahora blanco, azul y verde.

Ya estábamos cerca. Muy cerca…

Consultamos el sol. En cuestión de tres horas —hacia las seis— oscurecería.

Convenía proceder con rapidez. Lo previsto en el plan era intentar pernoctar en Bet Jenn. Pero antes, obviamente, teníamos que localizarla.

Y arrancamos.

Puente «13». La ruta saltó sobre el nahal «Sion», un rebelde y escandaloso afluente del río Hermón, Cota «197» y subiendo.

Tres kilómetros y medio más allá avistamos el puente y el nahal «14», otro tributario del Hermón —el «Saar»—, tan impetuoso e impaciente como el anterior. Cota 300 y subiendo.

El miliario de turno avisó: Paneas a una milla romana.

Nueva consulta al implacable sol. Hora «décima» (alrededor de las cuatro).

El vergel, de pronto, flaqueó. Las continuas ondulaciones del terreno lo hacían inviable.

Decidimos preguntar. Según los mapas de «Santa Claus», la modesta Bet Jenn se escondía en algún punto al oriente de Paneas. Quizá a dos o tres kilómetros. No más. Penetrar en Cesárea de Filipo no entraba en nuestros cálculos. No en aquellos momentos. No lo veíamos necesario. Probablemente existía algún atajo que, rodeando la ciudad, nos llevase al objetivo primordial.

Los felah, solícitos, confirmaron la información del ordenador central. Poco más adelante, por la derecha, arrancaba un nathiv [127], un sendero «pisado o batido».

Siguiendo dicho camino, a cosa de seis estadios (unos 1 200 metros), desembocaríamos en la importante calzada de Damasco, la que llegaba del este. Pues bien, según nuestros informantes, todo era cuestión de cruzar la calzada. Allí mismo, al parecer, el mencionado nathiv proseguía en soledad hacia la mismísima Bet Jenn. ¿Distancia desde el cruce con la carretera de Damasco hasta la aldea?, unas cuatro millas romanas (casi cinco kilómetros). Algo más de lo previsto.

Y una advertencia. Mejor dicho, dos: en el referido nacimiento del senderillo de cabras encontraríamos una patrulla romana. La senda que ahora seguíamos aparecía cortada «por obras».

Pero fue el segundo «aviso» el que nos inquietó. El nathiv que conducía a Bet Jenn era un continuo ir y venir de bandidos y maleantes…

Tomamos nota.

Algunos metros más allá, en efecto, en terreno abierto y despejado, divisamos una cierta aglomeración de gentes.

Nos aproximamos despacio.

La ruta, efectivamente, se hallaba interrumpida. Reatas y caminantes eran desviados por nuestra derecha. Un nathiv estrecho, negro y polvoriento trepaba hacia el este, absorbiendo con dificultad los hombres y caballerías que iban y venían.

Al alcanzar el final de la carretera comprendimos. La vital y descuidada arteria por la que circulábamos estaba siendo rehabilitada. Partiendo de Paneas, una nutrida cuadrilla de obreros y técnicos procedía a la construcción de una calzada.

Eliseo, fascinado, solicitó tiempo. Y fuimos a mezclarnos entre los curiosos y desocupados que contemplaban la febril labor de topógrafos, canteros, carpinteros, herreros y demás especialistas.

A un centenar de pasos, protegidos del sol por un cobertizo de ramas y hojas de palma, descubrimos a los siempre temidos y temibles kittim. Mi hermano me interrogó. Los observé minuciosamente y deduje que estábamos ante un contubernium, una patrulla o grupo de ocho infantes, pertenecientes a las tropas auxiliares. En definitiva, soldados rasos, más que hartos y aburridos. A juzgar por los arcos, cortos y fabricados con acero y cuerno, supuse que eran sirios. Los hábiles y belicosos guerreros asentados habitualmente en Rafan (Siria). En lugar de la típica coraza metálica —la lorica segmentata— vestían una armadura anatómica, de cuero leonado, que protegía el tórax. También las largas espadas, de un metro y de bordes afiladísimos, les distinguían de los legionarios.

Tres o cuatro parecían jugar a los dados. El resto dormitaba o miraba de vez en cuando hacia la obra, más pendientes del sol y de la caída de la tarde que del tráfico y de los que vigilábamos los trabajos.

Por delante, en cabeza, distinguimos media docena de operarios, a las órdenes de los topógrafos y de sus ayudantes. Su labor consistía en la limpieza del terreno por el que debía discurrir la calzada. Y con ellos, los admirables «técnicos» encargados del trazado propiamente dicho. Sencillamente, quedamos perplejos. La minuciosidad y buen hacer de los romanos en este tipo de construcciones eran sobresalientes.

Los topógrafos, armados de los instrumentos de nivelación —dioptras, bastones y gramas— [128] medían una y otra vez, apuntando los cálculos en pequeñas tablillas de cera que colgaban de los ceñidores. Los ayudantes sostenían los bastones, pendientes de los gritos de sus «jefes». Ora subían los discos. Ora los bajaban hasta que, finalmente, el punto de mira de la dioptra quedaba alineado con el disco deslizante del bastón. Aquélla, probablemente, era la tarea más difícil y engorrosa. La dioptra, obviamente, no servía para medir grandes distancias. Ello obligaba a repetir las mediciones hasta un centenar de veces. Teniendo en cuenta que la casi totalidad de los 90 000 kilómetros de calzadas de que disponía el imperio era prácticamente en línea recta [129], es fácil imaginar la paciencia, tesón y habilidad de dichos topógrafos.