Viajé en mis libros, pero dejé de comérmelos, lo cual dio lugar a que la alimentación —la terrenal, la no literaria— se convirtiera en un problema permanente. No tenía más remedio que salir de la tienda todas las noches, acumular valor y escurrirme por debajo de la puerta del sótano, forrajear por la plaza, encogido en las sombras, arrastrándome por las bocas de alcantarilla, corriendo de sombra en sombra. Diario de un reptil nocturno. Según avanzaba el año, las noches se hicieron más frías, y luego más cálidas y empecé a percibir cambios en el barrio, y no me refiero al florecimiento atrofiado de unos andrajosos tufos de hierba y narcisos. De hecho, los cambios a que acabo de aludir se producían en irónico contraste con estos exiguos brotes. En casi todas las manzanas del vecindario iba desapareciendo la actividad comercial, y las calles nocherniegas, incluida la propia plaza, se vaciaban más pronto. Aparte de los marineros arracimados delante de los bares, después de las once no solía quedar casi nadie. En las casas había más ventanas con los cristales rotos y casi siempre se quedaban sin reparar o las tapaban con placas de contrachapado. La basura se apilaba en los callejones e incluso en las aceras, delante de algunas tiendas. Los coches quedaban abandonados en las calles y los carroñeros los iban desguazando poco a poco; y hasta las casas de ladrillo parecían venirse abajo por el peso de los años, como si, igual que los ancianos y que las ratas viejas, hubieran perdido la voluntad de mantenerse erguidas. Las ratas se instalaban en los coches y se construían acogedoras madrigueras en los asientos.

De vez en cuando me encontraba por ahí con algún miembro de mi antigua familia. También ellos habían cambiado mucho desde que se establecieron por su cuenta. Eran personajes cuyo aspecto resultaba desagradable —con las mejillas hundidas, furtivos, largos de cuerpo y con la barriga colgante—, tan desagradable que me costaba trabajo reconocerlos. También ellos preferían hacer como que no me conocían. Siempre andaban frenéticos por acudir a algún otro sitio —persiguiendo rumores de comida fácil o huyendo del Hombre—, pero a veces alguno de ellos se paraba a pegar la hebra y darme las novedades, incluida tal vez alguna pista sobre dónde pillar algo de cenar. Las pistas solían ser falsas, pensadas para mandarme en la dirección contraria. En lo más profundo apenas habían cambiado: yo seguía siendo, a sus ojos, un panoli de mucho cuidado. Fue durante uno de estos encuentros cuando me enteré de que había muerto Peewee, bajo las ruedas de un taxi, la noche anterior. Fue Shunt quien me lo dijo. Estábamos ambos en la acera y me señaló un parche de pellejo en mitad de la calle Cambridge, como una alfombra pequeña. Peewee jamás me había tenido en la menor consideración, pero verlo reducido a eso resultaba muy desalentador. En mi lista mental, a continuación de su nombre añadí las palabras ridículo y vida.

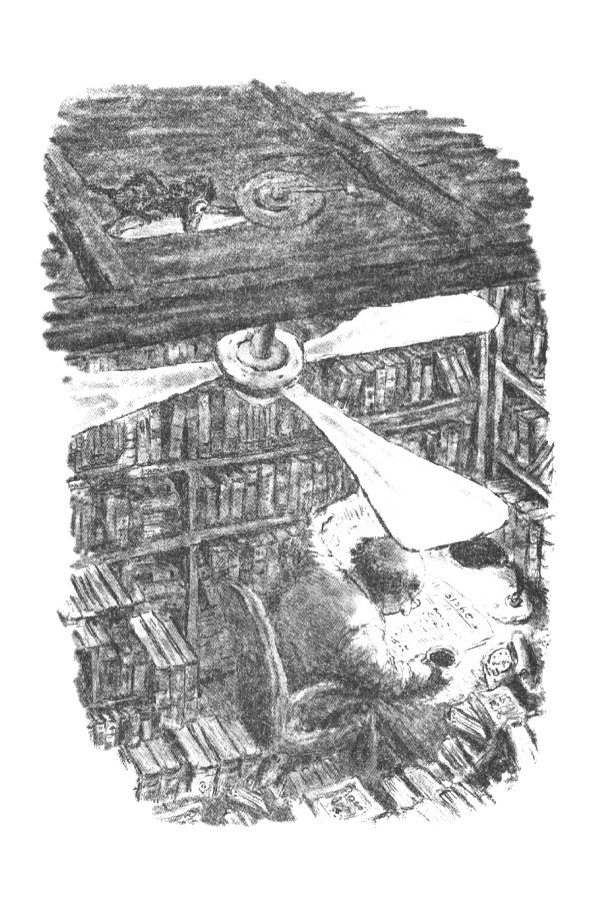

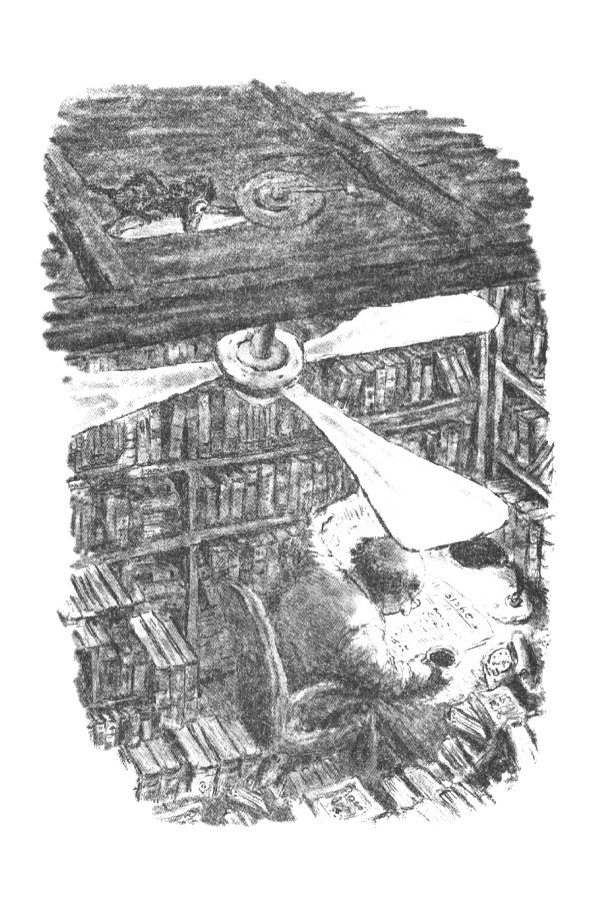

Y ¿qué había puesto a continuación de mi propio nombre? En las horas bajas ponía payaso de varietés e incluso rata, pero en las altas —que no eran escasas, por aquel entonces—, ponía hombre de negocios. Mi negocio eran los libros —consumo e intercambio—. Desde lo alto del Globo y del Balcón, estudiaba la marcha de mis asuntos. Asomando medio cuerpo por el borde, en constante riesgo de caerme, desde el Balcón leía el periódico matutino, por encima del hombro de Norman. En algunas ocasiones, cuando él inclinaba de un modo determinado su taza de café, me veía reflejado en el líquido negruzco —y no era una visión muy agradable a tan temprana hora de la mañana—. Norman era también un lector de verdad. Tanteaba la superficie de la mesa buscando la taza, la encontraba, la agarraba y se la llevaba a los labios sin apartar los ojos del periódico. El aroma del café se elevaba y quedaba flotando contra el techo. Me encantaba ese olor, aunque tendría que transcurrir mucho tiempo antes de que llegara a probar el café.

Una vez, en un bar, un hombre me preguntó que a qué sabían los libros, «así, por término medio». Se me ocurrió una respuesta inmediata, pero no quise hacer que se sintiera totalmente idiota, de modo que hice como que me lo pensaba y al cabo de un rato le contesté: «Amigo mío, dado el abismo que separa todas tus experiencias de todas las mías, lo más cerca que te puedo situar de ese sabor tan único es decirte que los libros, así, por término medio, saben a lo mismo que huele el café». Era toda una parrafada, y, dado el modo en que volvió a concentrar toda su atención en lo que estaba bebiendo, pensé que le había suministrado bastante material para la reflexión. Ahora que vuelvo a estar solo, ya nunca huelo el café: una más de las cosas agradables que han ido desapareciendo de mi vida.

Tras el periódico matutino, solía escuchar a Norman tratando con sus clientes. Muchos —quizá la mayoría— eran lectores de verdad, que estaban allí con la esperanza de comprar unos cuantos buenos libros por poco dinero. Si no venían con un título en los labios, o se ponían a hojear volúmenes sin orden ni concierto, Norman nunca dejaba de notarlo, y siempre encontraba el modo de ponerlos en el buen camino. Era un auténtico Sherlock Holmes adivinando el carácter de las personas por su aspecto. Sabía al primer vistazo —por la ropa, el acento, el corte de pelo, incluso por el modo de andar— el tipo de libro que iba a gustarle a una persona, y nunca se equivocaba, nunca le ponía Peyton Place en las manos a alguien que habría sido mucho más feliz con el Doctor Zhivago. Ni al revés: Norman Shine no era ningún esnob. Era bajito, con el trasero muy gordo. Tenía la cara ancha —más ancha que larga, sin duda alguna— y una boquita muy pequeña, que solía fruncir cuando escuchaba a alguien. Le hacían una pregunta, le preguntaban si tenía Dombey e hijo, de Charles Dickens, o una traducción de La vie de Marianne, de Marivaux, y era de ver cómo se le recogía la boca. Era como cuando se tira del cordel de una bolsita o se toca una anémona marina con el dedo. Y, por corriente y moliente que fuera la pregunta —«¿quién escribió Guerra y paz?» o «¿dónde está el servicio?»—, inclinaba la cabeza hacia delante, para mirar a su interlocutor por encima de las gafas, fruncía los labios y, en general, se comportaba como si acabasen de hacerle la más profunda de las interpelaciones. Luego, la anémona olvidaba el susto, el cordel se relajaba, la boca se expandía en la más amable de las sonrisas, y Norman, alzando el dedo como para comprobar en qué dirección soplaba el viento, decía: «Sala del fondo, estanterías de la izquierda, tercera estantería empezando por abajo, al final», o algo igual de detallado. Con su testa monda y su herradura de pelo espeso, parecía un fraile jovial. Yo a veces lo confundía con fray Tuck, el compañero de Robin Hood.

Los sábados por la tarde, sobre todo cuando hacía buen tiempo, la tienda se llenaba de parroquianos, y Norman abandonaba su puesto ante la mesa contigua a la puerta e iba de un sitio a otro ayudando a la gente a encontrar lo que buscaba. Era muy bonito, entonces, ver la donosura con que se desplazaba entre los demás. Era igualito que un mosquetero. Era Athos, tranquilo y reservado, tardo en enfadarse, pero mortal si lo provocaban. Una pregunta lo sorprende por la espalda: da media vuelta, arremete con su espada ropera contra una estantería alta y extrae, ensartado y coleando como un pez en un arpón, Muerte en Venecia. La siguiente pregunta puede proyectarlo pasillo abajo, para girar en la esquina de una estantería, hacer una finta izquierda en dirección a los juveniles y luego, agachándose, una estocada a la derecha: ahí tenemos, espetado en la punta de su espada, Las recetas ilustradas de Betty Crocker. Una tercera pregunta, procedente, esta vez, de una señora con abrigo impermeable, encorvada y fea, es recibida con idéntica deferencia. Una profunda inclinación, una pirueta caballeresca, dos pinchazos relampagueantes y El poder del pensamiento tenaz, de Norman Vincent Peale, y La artritis y el sentido común, de Dale Alexander, yacen a los pies de la señora. Bravo, mon vieux Athos, bravo.

Pero los momentos más encantadores de Norman se producían en los días de lluvia, sin parroquianos en la tienda, cuando vagaba por las distintas salas con un plumero enorme en la mano, quitando el polvo a diestro y siniestro, canturreando o silbando, según procedía. Verlo me hacía pensar en lo agradable que resultaba ser humano. Los días lluviosos también eran muy placenteros para mí. Arrullado por el repiqueteo del agua, había ocasiones en que llegaba a quedarme dormido en mi puesto. Y a veces sufría pesadillas en las que moría de muertes penosísimas, aplastado bajo el peso del Webster's no abreviado o dando gritos mientras me arrastraba el agua por una alcantarilla abajo. Y entonces me despertaba en la cálida librería, confortado por el suave murmullo de la lluvia y el susurro del plumero, y volvía a sentirme feliz.

Entretanto, el mundo exterior a la librería se iba convirtiendo en algo en lo que cada vez me apetecía menos participar. En el transcurso de nuestro viaje de orientación, mamá se nos quejó bastante, a Luweena y a mí, de que no le agradeciéramos lo que estaba haciendo por nosotros, mostrándonos los mejores sitios de rascar y roer. Lo cual era ridículo. A mi modo de ver, lo que nos había enseñado era más bien toda una serie de trampas mortales, y no teníamos gran cosa que agradecerle. Excepción hecha del cine Rialto, que todavía hoy le agradezco infinitamente. Sin Rialto, no hay nostalgia. Sin nostalgia, no hay Beldades. Sin Beldades… ¿qué? Sin Beldades, lo que queda es un roedor solitario, al cierre del jardín, rumiando la cualidad de su desesperación. Los demás miembros de mi familia fueron muy afortunados, en cierto modo. Gracias a la enanez de su imaginación y el corto alcance de su memoria, no era gran cosa lo que pedían: más que nada, comida y fornicación, y de ambas dispusieron en cantidad suficiente como para ir tirando mientras les duró la vida. Pero eso no era vida para mí. Como cualquier idiota, tenía aspiraciones. Y, además, estaba aterrorizado. El Rialto se me presentaba como el único sitio moderadamente seguro de todo el deprimente barrio, el único sitio donde aún podías encontrar algo de comer y dar cuenta de ello con tranquilidad, sin estar todo el rato pendiente de qué desgracia va a desplomársete sobre la cabeza, dejándote convertido en alfombra, como le pasó a Peewee. Sala de cine y hotel de mala muerte al mismo tiempo, el Rialto permanecía abierto las veinticuatro horas del día. La mitad del público estaba allí sólo para dormir: era más barato que una habitación y más abrigado que la calle. Se le conocía por el cariñoso apodo de la Casa de los Picores, y casi todas las ratas lo evitaban por los bichos —una voraz población de pulgas y piojos— y también por la hediondez: una hedentina a viejos y a pobres, a sudor y otras excreciones, mezclada con el hedor de los pesticidas y desinfectantes que echaban una vez a la semana. Pero a mí, dado mi temperamento, aquello me valía la pena. El Rialto proyectaba películas antiguas desde por la mañana temprano hasta la medianoche, unas cuarenta, quizás, y las reponía continuamente, en un intento de mantener su fachada de zarrapastrosa respetabilidad. Luego, cuando llegaban las doce de la noche y tanto los buenos ciudadanos como los censores estaban ya bien arropaditos en sus camas, y los policías podían mirar a otro lado sin peligro, la programación pasaba a ser pornográfica. En cuanto daban las doce, en mitad del rollo, se oía un ruido y cesaban los saltos de fotograma y los rasguños y los parpadeos de Charlie Chan o Gene Autry. Enseguida sobrevenía la más completa oscuridad y, luego, el proyector recuperaba la vida en un zumbido, y hasta el sonido parecía más joven, mucho mejor. El cambio era espectacular.

A pesar de lo mucho que ofrecía el Rialto, la asistencia de público era más bien escasa, de manera que me resultaba fácil arrastrarme por entre las butacas vacías aplicando mi fino criterio a la elección de barras de caramelo y palomitas e incluso, de vez en cuando, una ración de perrito caliente o jamón ahumado (los que pasaban allí la noche solían traerse la cena), mientras el haz del proyector destellaba como la luz de un faro por encima de mi cabeza. La abundancia de provisiones no era para mí, sin embargo, la principal atracción del Rialto. Porque allí, en plena pantalla, desnudas y gigantescas como amazonas, había unas criaturas semejantes a aquellas cuyo encanto me había dejado transpuesto ante las puertas del Casino, unas semanas antes. Pero aquí no llevaban rectángulos negros en el pecho y la parte alta de los muslos, ni permanecían quietas en la inmovilidad de las fotografías. Aquí se movían como criaturas de verdad, a todo color, y bailaban y a veces se contorsionaban en alfombras hechas con animales evidentemente mucho más peludos que Peewee. Se contorsionaban en solitario o en compañía de hombres —cuya tosca presencia, musculosos y nervudos como enormes crías de rata, se me antojaba tan superflua como ofensiva—, y a veces se contorsionaban entre ellas. Qué ansias me despertaban aquellas epidermis suaves como la gamuza blanda: olerlas, tocarlas, saborearlas; y esas cabelleras espesas y derramadas: enterrar mi rostro en ellas, desmayándome. Era plenamente consciente de lo que otros miembros de mi especie putativa, los pocos que por allí se aventurarían, habrían pensado de aquellos seres delicadísimos. Donde yo captaba presencias angelicales, ellos habrían visto unos espantosos seres erguidos, pesados, lampiños y arrogantes. Y no se habrían reído, pero sólo por una sencilla razón: porque nunca se ríen.

El tirón de esas tremendas y fascinantes criaturas era tan fuerte que pronto me encontré renunciando a horas y a días enteros de librería, sólo por contemplarlas. Vuelvo a montar mi telescopio. Trémulo de impaciencia, espero a que los ojos se me acostumbren a la parpadeante oscuridad. Escudriñando ahora el Rialto de mis sueños y de mi memoria, barro la perspectiva con mi telescopio hasta localizar a mi joven yo, el despreocupado progenitor de esta ruina actual, encerrado en el círculo de la lente: tengo en la mano un pedacito de algo parecido a una barra de dulce y estoy encaramado a una butaca de primera fila, entre borrachos roncando, mendigos dados a la masticación, gente cayéndosele la baba y masturbadores. Royendo despacito, contemplo los lentos despojamientos de ropa, las indecisas sinuosidades, los desatados giros de los seres que en mi pensamiento he acabado llamando, sencillamente, «mis Beldades». Roo y contemplo, contemplo y roo, totalmente en trance, totalmente feliz. No me avergüenzo. A veces pienso que lo único que nos hace falta en esta vida es un montón de palomitas y unas cuantas Beldades.

Norman adquiría casi todos sus libros en almonedas, y eso para mí es lo único triste de tener una librería. Cuando regresaba de una de tales subastas, la vieja ranchera Buick carrozada de madera se hundía de tal modo bajo el peso de los libros, que al aparcar marcha atrás ante la puerta de la librería el parachoques raspaba la acera. Norman abría la puerta trasera y luego iba trasladando los libros al interior a grandes brazadas, apilándolos junto a su mesa en montones de cuatro o cinco palmos de altura; y luego se pasaba los días siguientes abriéndolos uno por uno y marcándoles el precio a lápiz. A mí, esa parte del trabajo me parecía odiosa. Lo que más odiaba era leer las dedicatorias por encima del hombro de Norman: «Para mi querido Peter en nuestro decimoquinto aniversario de boda» (en las Robbáiyat de Ornar Jayyam); «Este libro me lo regaló mi querida Violet Swain, que en paz descanse, cuando ambos teníamos diecisiete años» (en El guardián en el centeno); «Para Mary, que te brinde solaz» (en los Sermones, de John Donne); «Para que no te olvides de nuestras dos semanas en el paraíso italiano» (en Las piedras de Venecia, de Ruskin); «La locura no es sino genialidad incomprendida: reza por mí» (en las Canciones de inocencia y experiencia, de William Blake); «Vivo, muero; he vivido, estoy muerto; moriré, viviré» (en Temor y temblor, de Kierkegaard)… Y así a decenas, en cada ranchera llena de libros que llegaba. Era asqueroso. Tendrían que enterrar los libros con sus propietarios, como hacían los egipcios, para que la gente no pudiera poner sus manazas en ellos, luego; para que los muertos tuvieran algo que leer en su largo recorrido de la eternidad.

Casi todos los libros marcaban menos de un dólar, pero Norman también tenía buen ojo —junto con el don del «secretismo» que le venía de los abultamientos en las sienes— para tasarlos en lo que valían. Cuando localizaba un libro verdaderamente valioso en una de aquellas almonedas, no le decía una palabra a nadie y lo compraba por una cantidad irrisoria. Podía darse el caso de que pagara cinco centavos por un libro y luego volviera con él, lo metiera en una caja con la tapa de cristal y lo vendiera por mil dólares al día siguiente. Los bibliófilos, cuando venían a ver qué podía ofrecerles, se colocaban guantes blancos antes de tocar ningún ejemplar de la caja. Y entre ellos no faltaban libros que Norman había acarreado de mala manera en su ranchera, sólo unos días antes. ¡Pero que no se enteren los bibliófilos! Tomaban asiento con pontifical solemnidad, con los guantes puestos, y tocaban los libros con suavidad, como si fuesen recién nacidos, y hablaban de procedencia, de primeras ediciones, de autógrafos y del gran Rosenbach. No faltaban entre ellos quienes sabían muchísimo de historia de los libros, pero ninguno sabía tanto como Norman, y nunca lograban ganarle la partida. Era un hombre sorprendente. Llegué a pensar que lo sabía todo. En mi cabeza, hacía ya mucho tiempo que le había retirado el rótulo donde lo designaba mero DUEÑO DE LA MESA y junto a su nombre había tenido que añadir dos nuevas leyendas: MAESTRO DE ESGRIMA y PORTADOR DE LAS LLAVES DEL CONOCIMIENTO. De esta imagen de las llaves era muy fácil pasar a san Pedro Apóstol. Y así fue cómo la imagen de Norman Shine se confundió en mi mente con la idea de santidad.

Había otro aspecto interesante de la librería, por el que se creaba un acercamiento entre Norman y el oculto proyeccionista del Rialto. Mire usted: además de los buenos libros de segunda mano que había en las estanterías, y de los libros muy usados que había en el sótano, y de los libros raros de los cajones con la tapa de cristal, había otros en la caja fuerte de delante del Cubil de la Rata. Eran los libros prohibidos, ediciones de bolsillo con la cubierta blanca, con el sello de Olympia Press y Obelisk Press, traídos de matute desde París. Había títulos como Trópico de Cáncer, Nuestra Señora de las Flores, El almuerzo desnudo, The Ginger Man, Mi vida y mis amores. Los compradores de tales libros pronunciaban los títulos en un susurro. Si Norman conocía al parroquiano (todos eran hombres), o, tras someterlo a inspección, le daba el visto bueno, en ese mismo momento aparecía el disfraz de fray Tuck: se le estrechaban los redondos ojos, los frunces de la boca se le aplanaban hasta trocarse en una dura rendija. Era como ver de pronto otra película: ahí teníamos al agente secreto de la resistencia francesa, presentando su documentación falsa, o quizá el perista del bajo mundo pasando diamantes robados. «Un momento nada más», decía, y echaba un rápido vistazo en derredor. Luego, poniéndose en cuclillas delante de la caja, para que nadie pudiese ver el contenido, rápidamente guardaba el contrabando en un sobre marrón carente de toda marca exterior, incluido el membrete de la librería, pero no sin que un hálito de París —Gauloise Bleue y vino tinto y tubo de escape— hubiera ascendido antes de la caja fuerte, mezclándose con el aroma de café que esperaba en el techo. Y yo pensaba: ahí tenemos al viejo Norman, protagonizando otro golpe de mano en aras de la libertad. Lo cual demuestra que ya era revolucionario de corazón antes de conocer a Jerry Magoon. Y también demuestra que me estaba ocultando a mí mismo el evidente hecho de que, además de dar un golpe de mano por la libertad, Norman estaba cometiendo un atraco. Tenía, ahora lo comprendo, una personalidad muy compleja. Pero es que en aquella época la única personalidad compleja que me importaba era la mía.

Con todas estas experiencias nuevas, mi mente era escenario de un tremendo combate entre Libros Pembroke y el cine Rialto. Para mí, eran como templos rivales que se disputaban mi devoción: sabios y arhats[5], por un lado, ángeles por el otro. Unas veces me inclinaba por los primeros y otras por los segundos. Y cuando me inclinaba por el Rialto solía pasarme allí la noche entera. Así podía asistir a las matinés sin tener que andar por las calles a plena luz. Entre las cintas en blanco y negro continuamente proyectadas y vueltas a proyectar, había, además de Charlie Chan y Gene Autry, películas del Oeste y de gángsters, y también musicales, películas con Joan Fontaine, Paulette Goddard, James Cagney, Bud Abbott y Lou Costello, y Fred Astaire. El proyeccionista debía de tener debilidad por Fred Astaire, porque ponía muchísimo sus películas; y no tardó en contagiárseme la debilidad. Cuando proyectaban sus películas, siempre me quedaba a verlas. Estaba convencido de que el proyeccionista era otro guardián del misterio, como Norman. Dos templos, dos sacerdotes. Estaba deseando ponerle la vista encima, pero nunca lo conseguí.

Fred Astaire se convirtió en mi relumbrante modelo: su modo de hablar y de andar, su gusto. De manera que también empecé a sentir debilidad por Ginger Rogers, y la puse entre mis Beldades. De vez en cuando se daba la circunstancia de que una película protagonizada por ella era la última que se proyectaba antes de la apoteosis de medianoche. Con su vestido flotante y asiendo la mano que Astaire le tendía, la enjoyada Ginger, aparentemente ingrávida, suspendida en un arabesque penché, se desvanecía de pronto, envuelta en una nube nocturna, como Eurídice. Y yo, inmerso en aquella oscuridad de toses y movimiento de pies que se la tragaba, solía imaginar que su desaparición iba a ser para siempre. Y experimentaba un dolor real, no imaginario. De hecho, ya me las había apañado para acumularme dentro una buena dosis de vapor emocional cuando, de pronto, con el zumbido del proyector —un sonido que se había vuelto tan excitante como La cabalgata de las valquirias de Wagner—, ahí estaba otra vez, regresada de entre los muertos, desnuda y —cabía suponer— en el paraíso, contorsionándose sobre una alfombra de piel. Era mágico. Anhelaba presentarme ante ella como un suplicante, llevando en la mano una rosa sin tallo, y colocar humildemente el capullo en el arriate de su ombligo, como una ofrenda. Pero supongo que tanta emoción, tanta ansia, eran demasiado enormes para un cuerpo tan pequeño como el mío, y aquellas noches, durante el camino de regreso a mi polvoriento cuchitril del techo de la librería, me agarraba unas depresiones terribles. Malo es el amor no correspondido; pero lo que verdaderamente puede hundirlo a uno es el amor no correspondible.

Me pasaba dos días sin comer. Leía a Byron. Leía Cumbres borrascosas. Me cambiaba el nombre para llamarme Heathcliff. Me tendía de espaldas. Me miraba los dedos de los pies. Tras lo cual me arrojaba en brazos del trabajo con renovada energía. Era Jay Gatsby. Daba muestras de una gran capacidad de recuperación. Seguía con mis asuntos. Por fuera, era el afable personaje de siempre, y ¿quién habría podido imaginar que por dentro tenía un corazón hecho pedazos?

Norman y yo leíamos el Boston Globe todas las mañanas. Lo leíamos de cabo a rabo, incluidos los anuncios por palabras. Así me informaba del mundo, así me trocaba en un ciudadano bien informado, y cuando el periódico hablaba del «público en general», yo sentía una pequeña punzada de orgullo narcisista. Aprendí a orientarme en el espacio: cuando me situaba ante la biblioteca de vidriera, con la nariz apuntaba a Provincetown, en el lado opuesto de la bahía, y con la cola recorría la Carretera 2, que lleva a Fitchburg. Y en el tiempo: justo a mis espaldas tenía la elección de un presidente norteamericano de religión católica, la caída de un avión espía en Rusia, una masacre en Sudáfrica; y por delante, según el Globe, me aguardaban la aniquilación nuclear, el acortamiento de las faldas y un montón de películas nuevas.

Sin irnos tan lejos, me enteraba de cómo iban los Red Sox y de los planes de eliminación urbanística de la plaza Scollay. Eliminación por medio de la aplicación persistente de maquinaria pesada. Eso era lo más duro de leer, sobre todo para mí. A fin de cuentas, ésta era la única vida que había conocido nunca. ¿Qué sería de mí sin la librería, sin el Rialto? Y puedo afirmar que también a Norman se le hacía duro, porque hablaba mucho de ello. Hablaba de ello con Alvin Sweat, alto y calvo en ciernes, propietario de Dulces Sweat, la tienda de al lado; y con el adiposo y calvo en ciernes George Vahradyan, dueño de Limpieza, Pinturas y Alfombras, que, como su propio nombre indica, era una amalgama de droguería y tienda de alfombras situada en la acera de enfrente. Unos días, según el Globe, el derribo era inminente, y otros días estaba en fase de proyecto, y otros ya estaba aprobado. En días de lluvia, cuando no había parroquianos, lo cosa no pasaba de simple amenaza, porque las tres cabezas calvas se desplazaban en torno a la mesa de Norman, bajo el Globo, tomando café, hablando de lo que iba a ocurrir —y cuándo y qué podían hacer ellos, por el amor de Dios, una vez ocurriese— y lamentándose. Alvin tenía debilidad por las expresiones pintorescas y George tenía debilidad por los cigarros puros, y, en torno a la mesa de Norman, los «que los folle un pez», «evaluar con los huevos» y «tope molón» de Alvin se mezclaban con el humo de los puros de George y ambos subían hasta el cielo, donde volvían a mezclarse, esta vez con el café y con París. Esas conversaciones, como es lógico, en nada contribuyeron a salvar el barrio, y normalmente nos dejaban tan deprimidos a Norman y a mí que nos enterrábamos en el trabajo, sacando libros y pasándoles el trapo del polvo, ya que otra cosa no podía hacerse. Eso, claro, Norman. Yo me acostaba boca arriba en mi cama y trabajaba en mi poema «Oda a la noche». Empezaba: «Yo te saludo, oscuridad».

El barrio —que el Globe llamaba «histórico» algunas veces, aunque casi siempre se refería a él en términos de «muy deteriorado» o incluso «infestado de ratas» (en serio)— era una especie de baluarte plantado en mitad del camino del progreso, de manera que el alcalde y el ayuntamiento estaban deseando quitarlo de en medio, y el mejor modo de conseguirlo iba a ser arrasarlo primero y cubrirlo de cemento después. El Globe publicaba dibujos de cómo iba a quedar Boston una vez acabada la obra: más resplandeciente que Miami sobre las aguas grises del puerto. El plan era sustituir la plaza Scollay por una gran plataforma de hormigón liso y luego construirle encima, para asustar a la gente, varios edificios oficiales, como fortines. Norman miraba las imágenes de los edificios en el periódico y se limitaba a menear la cabeza. Yo, por encima de él, en el Globo, la meneaba también.

Echar abajo una parte tan grande de la ciudad iba a ser muchísima tarea. Los edificios eran viejos y tenían las raíces profundas y no iban a marcharse por propia voluntad. De manera que el alcalde y el ayuntamiento emprendieron la búsqueda del hombre adecuado, alguien que comprendiera las dificultades de utilizar maquinaria pesada en edificios viejos y calles estrechas, y encontraron a Edward Logue. Lo llamaban el Bombardero, porque bombardero había sido durante la Segunda Guerra Mundial. A bordo de un B-24. De manera que conocía de primera mano el mayor proyecto de renovación urbana de la historia. Envió fotos de Stuttgart y Dresde al alcalde y los concejales y les dijo: «Yo puedo hacer lo mismo con la plaza Scollay». Le dieron el encargo. Publicaron una foto suya, enorme, en el periódico, al lado del alcalde. Se les veía dándose la mano, pero sin mirarse, porque sonreían a las cámaras. Logue era el hombre del cataclismo. Cuando vi la foto, sin poder evitarlo, me lo imaginé con el uniforme de la Wehrmacht y de golpe lo ascendí a general. Y así pasaba la vida. Teníamos un ojo puesto en el negocio y el otro en el general Logue, y una sensación de destino funesto empezó a acumularse en torno a nosotros, como una niebla venenosa.