Robert Langdon colgó su teléfono. Estaba cada vez más preocupado. «Katherine no contesta». Había prometido llamarlo en cuanto hubiera conseguido salir sana y salva del laboratorio y estuviera ya de camino a la biblioteca, pero todavía no lo había hecho.

Bellamy estaba sentado junto a Langdon en la mesa de la sala de lectura. También él había hecho una llamada; en su caso, a un individuo que supuestamente podría ofrecerles santuario, un lugar seguro en el que esconderse. Desafortunadamente, esa persona tampoco cogía el teléfono, de modo que le había dejado un mensaje urgente en el contestador, indicándole que llamara cuanto antes al móvil de Langdon.

—Lo seguiré intentando —le dijo a Langdon—, pero por el momento dependemos de nosotros mismos. Y tenemos que pensar un plan para esta pirámide.

«La pirámide». Langdon ya no prestaba atención al espectacular decorado de la sala de lectura; ahora su mundo consistía únicamente en lo que tenía ante sí: una pirámide de piedra, un paquete sellado con un vértice, y un elegante hombre afroamericano que había aparecido de la nada y lo había rescatado de un interrogatorio de la CIA.

Langdon esperaba un mínimo de cordura del Arquitecto del Capitolio, pero en realidad Warren Bellamy no parecía ser mucho más racional que el loco que aseguraba que Peter se encontraba en el purgatorio. Bellamy insistía en que esa pirámide efectivamente se trataba de la pirámide masónica de la leyenda. «¿Un antiguo mapa? ¿Que nos guiará hasta un poderoso saber?»

—Señor Bellamy —dijo educadamente Langdon—, esa idea de que existe una especie de saber secreto que puede otorgar un gran poder al ser humano…, me cuesta tomármela en serio.

Bellamy lo miró decepcionado y muy seriamente a la vez, haciendo que a Langdon su escepticismo le resultara todavía más incómodo.

—Sí, profesor, ya imaginaba que se sentiría usted así, aunque tampoco debería sorprenderme. Ve las cosas desde fuera. Existen ciertas realidades masónicas que percibe como mitos porque no está debidamente iniciado y preparado para comprenderlas.

Langdon sintió que lo trataba con condescendencia. «Tampoco era miembro de la tripulación de Odiseo, pero estoy seguro de que el cíclope es un mito».

—Señor Bellamy, incluso en el caso de que la leyenda fuera cierta…, esta pirámide no podría ser la masónica.

—¿Ah, no? —Bellamy pasó un dedo por el cifrado masónico de la piedra—. A mí me parece que encaja perfectamente con la descripción. Una pirámide de piedra con un reluciente vértice de metal, que, según la imagen de rayos X de Sato, se corresponde exactamente con lo que Peter le confió. —Bellamy cogió el pequeño paquete con forma de cubo y lo sopesó en su mano.

—Esta pirámide mide menos de medio metro —rebatió Langdon—. Todas las versiones que he oído de la historia coinciden en que la pirámide masónica es enorme.

Bellamy esperaba ese comentario.

—Como sabe, la leyenda habla de una pirámide tan alta que el mismo Dios podría tocarla con sólo extender el brazo.

—Exactamente.

—Comprendo su dilema, profesor. Sin embargo, tanto los antiguos misterios como la filosofía masónica celebran la potencialidad de un Dios a nuestro alcance. Simbólicamente hablando, uno podría decir que todo aquello al alcance de un hombre ilustrado… está al alcance de Dios.

Langdon no reaccionó ante el juego de palabras.

—Incluso la Biblia está de acuerdo —dijo Bellamy—. Si, tal y como nos dice el Génesis, aceptamos que «Dios creó al hombre a su imagen y semejanza», entonces también debemos aceptar lo que eso implica: que la humanidad no fue creada inferior a Dios. En Lucas 17, 20 se nos dice: «El reino de Dios está en tu interior».

—Lo siento, pero no conozco a ningún cristiano que se considere igual que Dios.

—Claro que no —dijo Bellamy endureciendo el tono—. Porque la mayoría de los cristianos quieren ambas cosas. Quieren poder decir con orgullo que creen en la Biblia pero al mismo tiempo prefieren ignorar las partes que resultan demasiado difíciles o inconvenientes de creer.

A eso Langdon no contestó nada.

—En cualquier caso —dijo Bellamy—, la antigua descripción de una pirámide masónica suficientemente alta para alcanzar a Dios… siempre ha dado pie a malinterpretaciones sobre su tamaño. Algo que, convenientemente, ha supuesto que académicos como usted insistan en que la pirámide es una leyenda, y nadie se ponga a buscarla.

Langdon bajó la mirada hacia el objeto que descansaba sobre la mesa.

—Lamento decepcionarlo —dijo—. Siempre he creído que la pirámide masónica es un mito.

—¿No le parece perfectamente lógico que un mapa creado por los masones esté grabado en piedra? A lo largo de la historia, ha sido así con nuestros referentes morales más importantes, como las tablas que Dios entregó a Moisés, los diez mandamientos que debían guiar el comportamiento humano.

—Lo comprendo, y sin embargo siempre se hace referencia a ella como la leyenda de la pirámide masónica. «Leyenda» implica que se trata de algo de naturaleza mítica.

—Sí, leyenda. —Bellamy soltó una risa ahogada—. Me temo que usted sufre el mismo problema que tuvo Moisés.

—¿Cómo dice?

Bellamy se volvió en su asiento y levantó la mirada hacia el balcón del segundo piso, desde donde los observaban dieciséis esculturas de bronce.

—¿Ve a Moisés?

Langdon echó un vistazo a la celebrada estatua de Moisés que había en la biblioteca.

—Sí.

—Tiene cuernos.

—Ya lo veo.

—¿Y sabe por qué tiene cuernos?

Al igual que la mayoría de los profesores, a Langdon no le gustaba que le sermonearan. El Moisés de la biblioteca tenía cuernos por la misma razón que miles de reproducciones cristianas de Moisés los tenían: un error en la traducción del libro del Éxodo. El texto hebreo original decía que Moisés tenía «karan ‘ohr panav» («un rostro del que emanaban rayos de luz»), pero cuando la Iglesia católica romana redactó la traducción al latín oficial de la Biblia, el traductor metió la pata en la descripción de Moisés al traducirla como «cornuta esset facies sua», lo que significa que «su rostro era cornudo». A partir de entonces, artistas y escultores, temiendo represalias si no se ajustaban a los Evangelios, empezaron a representar a Moisés con cuernos.

—Fue un simple error —respondió Langdon—. Un error de traducción que cometió san Jerónimo alrededor del año 400.

Bellamy parecía impresionado.

—Exacto. Un error de traducción. Y su consecuencia ha sido que… Moisés ha quedado deformado para el resto de la historia.

«Deformado» era un modo amable de decirlo. De pequeño, Langdon sintió pánico al ver el diabólico «Moisés cornudo» de Miguel Ángel. La obra principal de la basílica de San Pedro Encadenado, en Roma.

—Menciono al Moisés cornudo —dijo Bellamy—, para ilustrar cómo la mala interpretación de una única palabra puede alterar la historia.

«Está predicando al coro —pensó Langdon, que había aprendido la lección de primera mano hacía unos años en París—. SanGreal: Santo Grial. SangReal: Sangre Real».

—En el caso de la pirámide masónica —prosiguió Bellamy—, la gente oyó rumores acerca de una «leyenda». Y la idea cuajó. La leyenda de la pirámide masónica sonaba a mito. Pero la palabra «leyenda» se refería a otra cosa. Había sido malinterpretada. Más o menos como la palabra «talismán» —sonrió—. El lenguaje puede llegar a camuflar la verdad.

—Eso es cierto, pero me he perdido.

—Robert, la pirámide masónica es un mapa. Y como todos los mapas, tiene una leyenda, una clave que nos indica cómo leerlo. —Bellamy tomó el paquete con forma de cubo y lo sostuvo en alto—. ¿No lo ve? Este vértice es la leyenda de la pirámide. Es la clave que indica cómo debe leerse el objeto más poderoso que hay sobre la Tierra…, un mapa que revela el paradero del mayor tesoro de la humanidad: el saber perdido de los tiempos.

Langdon se quedó callado.

—Humildemente sostengo —añadió Bellamy— que su gran pirámide masónica es sólo esto…, una modesta piedra cuyo vértice de oro alcanza la suficiente altura para ser tocado por Dios. Suficiente altura para que un hombre ilustrado pueda extender el brazo y tocarlo.

Se hizo un silencio entre ambos hombres durante varios segundos.

Langdon sintió una inesperada oleada de excitación al bajar la mirada hacia la pirámide, que ahora veía con una nueva luz. Volvió a posar sus ojos sobre el código masónico.

—Pero este código… parece tan…

—¿Sencillo?

Langdon asintió.

—Prácticamente cualquiera podría descifrar esto.

Bellamy sonrió y le dio a Langdon un lápiz y un papel.

—Entonces quizá nos podría ilustrar.

A Langdon le seguía incomodando la idea de descifrar el código. A pesar de las circunstancias, no dejaba de parecerle que estaba traicionando la confianza de Peter. Es más, le costaba imaginar que esa inscripción desvelara el paradero de nada…, y mucho menos de uno de los mayores tesoros de la historia.

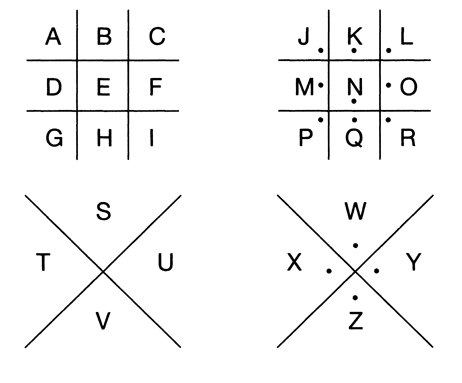

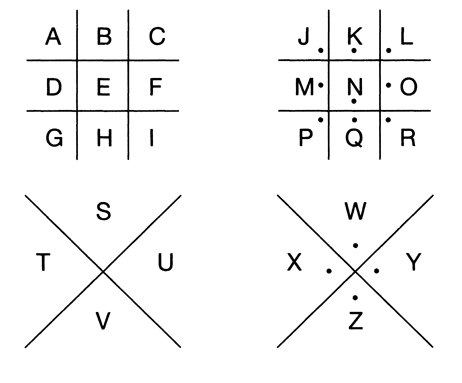

Langdon aceptó el lápiz que le ofrecía Bellamy y, mientras lo hacía tamborilear contra su barbilla, empezó a estudiar el código. Era tan simple que casi no necesitaba lápiz y papel. Aun así, quiso asegurarse de que no cometía ningún error, de modo que puso el lápiz sobre el papel y dibujó la descripción más común de un cifrado masónico. La clave consistía en cuatro cuadrículas —dos simples y otras dos con puntos—, dentro de las cuales se escribía el alfabeto. Cada carácter se posicionaba dentro de un «espacio» o «celda». La forma de la celda de cada letra pasaba a ser el símbolo de esa letra.

La idea era tan simple que parecía casi infantil.

Langdon verificó dos veces el resultado. Cuando estuvo seguro de que la clave de desencriptado era correcta, volvió a centrar su atención en el código inscrito en la pirámide. Para descifrarlo, lo único que tenía que hacer era encontrar la forma correspondiente en la clave de desencriptado y tomar nota de la letra.

El primer carácter de la pirámide parecía una flecha invertida o un cáliz. Langdon encontró rápidamente el segmento con forma de cáliz en la clave de desencriptado. Estaba localizado en la esquina inferior izquierda y en ella aparecía la letra «S».

Langdon anotó la «S».

El siguiente símbolo de la pirámide era un cuadrado con un punto al que le faltaba el lado derecho. Esa forma se correspondía en la cuadrícula de desencriptado con la letra «O».

Langdon anotó la letra «O».

El tercer símbolo era un cuadrado simple, y se correspondía con la letra «E».

Langdon anotó la letra «E».

«S O E…»

A medida que avanzaba fue ganando velocidad, hasta que finalmente hubo completado toda la cuadrícula.

Al mirar la traducción resultante, sin embargo, dejó escapar un suspiro de desconcierto. «Esto no es lo que yo llamaría un momento eureka».

En el rostro de Bellamy se podía adivinar un atisbo de sonrisa.

—Como sabe, profesor, los antiguos misterios están reservados sólo para aquellos que están verdaderamente ilustrados.

—Cierto —dijo Langdon con el ceño fruncido.

«Al parecer, yo no lo estoy».