La Casa del Templo, conocida como Heredom por los miembros de la hermandad, siempre había sido el orgullo de los masones del Rito Escocés de Estados Unidos. Con su cubierta piramidal de lados empinados, el edificio llevaba el nombre de una imaginaria montaña escocesa. Sin embargo, Mal’akh sabía que el tesoro oculto en su interior no tenía nada de imaginario.

«Éste es el lugar. —Lo sabía—. La pirámide masónica ha mostrado el camino».

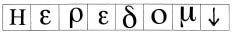

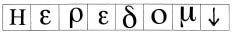

Mientras el antiguo ascensor subía lentamente al tercer piso, Mal’akh sacó el papel donde había reorganizado la cuadrícula de símbolos, siguiendo el orden del cuadrado de Franklin. Todas las letras griegas se habían desplazado a la primera fila… junto con un sencillo símbolo.

El mensaje no podía ser más claro.

«Bajo la Casa del Templo».

Heredom ↓

«La Palabra Perdida está aquí…, en algún sitio».

Aunque Mal’akh no sabía exactamente cómo localizarla, estaba convencido de que la respuesta estaba oculta en los restantes símbolos de la cuadrícula. Para su gran conveniencia, no había nadie más capacitado que Peter Solomon para descifrar los secretos de la pirámide masónica y del edificio donde se encontraban.

«¡El venerable maestro en persona!»

Peter seguía agitándose en la silla de ruedas y emitiendo sonidos ahogados a través de la mordaza.

—Sé muy bien que estás preocupado por Katherine —dijo Mal’akh—, pero ya casi hemos terminado.

Para Mal’akh, la llegada del final había sido repentina. Después de tantos años de sufrimiento y preparación, de investigación y espera, por fin había llegado el momento.

Cuando el ascensor empezó a detenerse, sintió que lo atenazaba la emoción.

El cubículo se detuvo.

Las puertas de bronce se abrieron y Mal’akh contempló la gloriosa cámara que se abría ante ellos. El vasto espacio cuadrado, adornado con diversos símbolos, resplandecía a la luz de la luna, que se derramaba por el óculo abierto en lo más alto de la cubierta.

«He vuelto al punto de partida», pensó.

La Sala del Templo era el mismo lugar donde Peter Solomon y sus hermanos habían cometido la ingenuidad de iniciar a Mal’akh en sus misterios, como si fuera uno de los suyos. Ahora, el secreto más sublime de los masones, un secreto en cuya existencia la mayor parte de la hermandad ni siquiera creía, estaba a punto de ser revelado.

—No encontrará nada —dijo Langdon, todavía algo confuso y desorientado, mientras subía con Sato y los demás por la rampa de madera que conducía a la salida del sótano—. Esa palabra no existe. Es una metáfora, un símbolo de los antiguos misterios.

Katherine iba detrás de ellos, dejando que dos agentes sostuvieran por la rampa su cuerpo debilitado.

Mientras el grupo pasaba cautelosamente entre los restos de la puerta metálica destrozada y a través del cuadro giratorio en dirección al salón, Langdon iba explicando a Sato que la Palabra Perdida era uno de los símbolos más perdurables de la francmasonería: una sola palabra, escrita en una lengua arcana que el hombre ya no podía descifrar. Se suponía que la Palabra, lo mismo que los antiguos misterios, sólo revelaría su poder oculto a aquellos que tuvieran suficiente lucidez para descifrarla.

—Se dice —añadió Langdon para terminar— que sólo aquel que posea y comprenda la Palabra Perdida podrá descifrar los antiguos misterios.

Sato lo miró.

—Entonces ¿usted cree que ese hombre busca una palabra?

Langdon tuvo que reconocer que su sugerencia podía parecer absurda a primera vista, pero resolvía muchas cuestiones.

—Verá, yo no soy ningún especialista en magia ritual —insistió—, pero después de ver los documentos que hay en la pared del sótano y de saber por Katherine que ese hombre tiene en la cabeza una zona sin tatuar…, diría que su propósito es encontrar la Palabra Perdida y grabársela en la piel.

Sato condujo al grupo al comedor. Fuera, el helicóptero estaba calentando motores y las aspas atronaban con fuerza creciente.

Langdon no dejaba de hablar, pensando en voz alta.

—Si ese individuo cree realmente que está a punto de desatar el poder de los antiguos misterios, no habrá para él ningún símbolo más poderoso que la Palabra Perdida. Si pudiera encontrarla y grabársela en la coronilla (que en sí misma es un punto sagrado del cuerpo), entonces se creería sin duda perfectamente ornamentado y ritualmente preparado para…

Se interrumpió al ver que Katherine palidecía ante la idea del destino que aguardaba a Peter.

—Pero, Robert —dijo ella con voz débil, casi inaudible en medio del estruendo del rotor del helicóptero—, eso que dices tiene su aspecto positivo, ¿no crees? Si pretende grabarse la Palabra Perdida en la coronilla antes de sacrificar a Peter, entonces tenemos tiempo. No lo matará hasta que encuentre la palabra. Y si la palabra no existe…

Langdon intentó mostrarse esperanzado mientras los agentes ayudaban a Katherine a sentarse.

—Por desgracia, Peter cree que todavía te estás desangrando. Cree que la única manera de salvarte es cooperar con ese lunático…, probablemente ayudándolo a encontrar la Palabra Perdida.

—¿Y qué más da? —insistió ella—. Si la palabra no existe…

—Katherine —dijo Langdon, mirándola a los ojos—, si yo creyera que te estás muriendo y alguien me prometiera salvarte a cambio de que yo le encontrara la Palabra Perdida, entonces le daría una palabra a ese hombre, cualquier palabra, y después le rogaría a Dios que cumpliera su promesa.

—¡Directora! —gritó un agente desde la habitación contigua—. ¡Tiene que ver esto!

Sato salió apresuradamente del comedor y vio a uno de sus agentes que venía bajando la escalera desde el dormitorio. En la mano llevaba una peluca rubia.

«¿Qué diantre…?»

—El postizo que usaba el hombre —dijo, al tiempo que se lo entregaba—. Lo encontré en el vestidor. Mírelo bien.

La peluca pesaba mucho más de lo que Sato esperaba. El casquete parecía moldeado con un gel espeso. Curiosamente, del revés sobresalía un cable.

—La batería de gel se adapta a la forma del cráneo —dijo el agente—, y alimenta una cámara espía de fibra óptica, oculta entre el pelo.

—¿Qué? —replicó Sato, rebuscando con los dedos hasta dar con el diminuto objetivo de la cámara, alojado de manera invisible entre los rizos rubios—. ¿Esta cosa es una cámara oculta?

—Una cámara de vídeo —especificó el agente—. Guarda lo que graba en esta minúscula tarjeta de memoria de estado sólido —añadió, señalando un cuadrado de silicio del tamaño de un sello postal, adherido al casquete de la peluca—. Probablemente se activa con el movimiento.

«¡Dios santo! —pensó ella—. ¡Entonces fue así como lo hizo!»

Aquella versión actualizada de la cámara espía disimulada en la flor de la solapa había desempeñado un papel crucial en la crisis a la que la directora de la Oficina de Seguridad tenía que hacer frente esa noche. La estuvo observando un minuto más y después se la devolvió al agente.

—Seguid registrando la casa —dijo—. Quiero toda la información que podáis reunir sobre ese tipo. Sabemos que se ha llevado el portátil y necesito saber cómo piensa conectarse con el resto del mundo mientras esté fuera. Buscad en su estudio manuales de instrucciones, cables y cualquier cosa que pueda darnos pistas acerca del material que tiene a su disposición.

—Sí, señora —respondió el agente, aprestándose a cumplir sus órdenes.

«Ahora hay que salir».

Sato oía el gemido de las aspas girando a la máxima potencia. Volvió rápidamente al comedor, donde para entonces ya se encontraba Warren Bellamy, al que Simkins había hecho pasar desde el helicóptero para interrogarlo acerca del edificio adonde pensaban que se había dirigido el sujeto.

«La Casa del Templo».

—Las puertas delanteras están cerradas por dentro —estaba diciendo Warren Bellamy, temblando visiblemente y envuelto aún en una manta térmica de rescate, tras su estancia a la intemperie en Franklin Square—. Sólo podrán entrar por detrás. Hay un teclado de seguridad, con un número de acceso que sólo conocemos los miembros de la hermandad.

—¿Cuál es el número? —preguntó Simkins mientras tomaba notas.

Bellamy se sentó, demasiado débil para mantenerse de pie, y pese al castañeteo de los dientes, recitó el código de acceso y después añadió:

—La dirección es Sixteenth Street, número 1733; pero tendrán que buscar la entrada del garaje, detrás del edificio. No es fácil de encontrar, pero…

—Yo sé dónde está —intervino Langdon—. Se la mostraré cuando lleguemos.

Simkins negó con la cabeza.

—Usted no viene, profesor. Es una misión estrictamente…

—¡Claro que voy! —lo interrumpió Langdon con ferocidad—. ¡Peter está allí! ¡Y ese edificio es un laberinto! ¡Sin nadie que los guíe, tardarían por lo menos diez minutos en encontrar el camino a la Sala del Templo!

—Tiene razón —dijo Bellamy—. Es un laberinto. Hay un ascensor, pero es viejo, ruidoso, y está a plena vista de la Sala del Templo. Si quieren entrar sin que los oigan, tendrán que subir por la escalera.

—No podrán encontrar el camino sin ayuda —advirtió Langdon—. Desde la puerta de atrás, hay que pasar por la Sala de las Vestiduras, la Galería del Honor, el entresuelo, el vestíbulo central, la escalinata…

—Es suficiente —dijo Sato—. Langdon viene con nosotros.