Robert Langdon había oído decir a menudo que un animal acorralado era capaz de hacer gala de un increíble despliegue de fuerza. Con todo, cuando puso todo su empeño en abrir la caja, ésta no cedió lo más mínimo. A su alrededor, el líquido seguía subiendo a un ritmo constante. Con no más de quince centímetros de espacio libre, Langdon había alzado la cabeza para introducirla en la bolsa de aire que quedaba. Ahora tenía la cara prácticamente pegada a la ventana de plexiglás, sus ojos a tan sólo unos centímetros de la base de la pirámide y sus desconcertantes dibujos.

«No tengo ni idea de lo que significa».

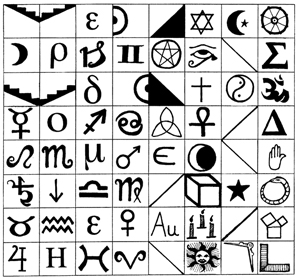

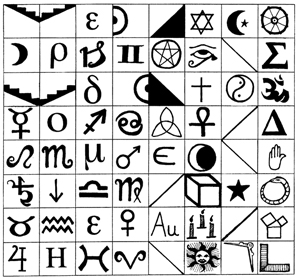

Oculta durante más de un siglo bajo una mezcla endurecida de cera y polvo de piedra, ahora la última inscripción de la pirámide masónica estaba al descubierto. Se trataba de un cuadrado perfecto repleto de símbolos pertenecientes a distintas tradiciones: alquímica, astrológica, heráldica, angélica, mágica, numérica, sigílica, griega, latina. En su conjunto aquello era pura anarquía simbólica, una sopa de letras cuyos caracteres procedían de docenas de idiomas, culturas y períodos distintos.

«Un caos absoluto».

El experto en simbología Robert Langdon ni siquiera barajando las más descabelladas interpretaciones era capaz de entender cómo podía descifrarse aquella cuadrícula de símbolos de forma que tuviera algún sentido. «¿Orden de este caos? Imposible».

El líquido se aproximaba a su nuez, y sintió que su grado de espanto aumentaba con él. Continuó dando golpes en el tanque mientras la pirámide se mofaba de él.

Después, a la desesperada, concentró toda su energía mental en el tablero de símbolos. «¿Qué pueden significar? —Por desgracia, el batiburrillo era tal que no sabía por dónde empezar—. Ni siquiera forman parte de los mismos períodos históricos».

Fuera de la urna, la voz ahogada pero así y todo audible, Katherine suplicaba al gigante que lo soltara con lágrimas en los ojos. A pesar de que no veía la solución, la posibilidad de morir parecía alentar a cada una de las células de su cuerpo para que dieran con una. Langdon sentía una extraña claridad de juicio, muy distinta de todo cuanto había experimentado antes. «¡Piensa!» Escrutó el cuadrado con atención en busca de alguna pista —un patrón, una palabra escondida, un icono especial, cualquier cosa—, pero sólo vio un recuadro de símbolos que no guardaban ninguna relación entre sí. «Un caos».

Con cada segundo que pasaba, Langdon había empezado a notar que un inquietante entumecimiento se apoderaba de su cuerpo. Era como si su carne se estuviese preparando para proteger al cerebro del sufrimiento de la muerte. El agua ahora amenazaba con entrarle en los oídos, y él levantó la cabeza todo lo que pudo, pegándola contra la tapa de la caja. Ante sus ojos comenzaron a desfilar imágenes aterradoras: un chaval en Nueva Inglaterra con los pies sumergidos en el agua de un oscuro pozo, un hombre en Roma atrapado bajo el esqueleto de un ataúd volcado…

Los gritos de Katherine eran más desesperados. A juzgar por lo que oía él, su amiga intentaba razonar con un demente, insistía en que no podía esperar que Langdon descifrara la pirámide sin acudir al templo de los shriners.

—Es evidente que en ese edificio se encuentra la pieza que falta en este rompecabezas. ¿Cómo va a descifrar Robert la pirámide sin tener toda la información?

Langdon agradecía los esfuerzos, pero estaba seguro de que «Ocho de Franklin Square» no hacía referencia a ese templo. «La línea temporal no es lógica». Según la leyenda, la pirámide masónica fue creada a mediados del siglo XIX, decenios antes de que existieran los shriners. Ahora que lo pensaba, a decir verdad probablemente antes incluso de que la plaza se llamara Franklin Square. Era imposible que el vértice hiciese referencia a un edificio que no había sido construido y se ubicaba en una dirección inexistente. Se refiriera a lo que se refiriese, «Ocho de Franklin Square» había de existir en 1850.

Por desgracia no conseguía llegar a ninguna parte.

Rebuscó en su memoria algo que pudiera encajar en esa cronología. ¿«Ocho de Franklin Square? ¿Algo que ya existía en 1850?» No se le ocurrió nada. Ahora un hilillo de líquido le entraba en los oídos. Luchando contra el terror que lo atenazaba, fijó la vista en la cuadrícula, al otro lado del cristal. «No entiendo la relación». Frenético, muerto de miedo, su cerebro empezó a escupir todas las analogías que fue capaz de generar.

«Ocho de Franklin Square…, square puede hacer referencia a una plaza… pero también a un cuadrado…, esa cuadrícula de símbolos es un cuadrado…, aunque asimismo puede significar escuadra, y la escuadra y el compás son distintivos masónicos…, los altares masónicos son cuadrados…, los ángulos de los cuadrados tienen noventa grados. —El agua seguía subiendo, pero Langdon la apartó de sus pensamientos—. Ocho de Franklin…, ocho…, ese recuadro mide ocho por ocho…, “Franklin” tiene ocho letras…, un 8 tumbado es ∞, el símbolo del infinito…, en numerología ocho es el número de la destrucción…»

Langdon estaba perdido.

Fuera del tanque Katherine seguía suplicando, pero ahora Robert sólo oía parte de sus frases, ya que el agua le rodeaba la cabeza.

—… imposible sin saber…, el mensaje del vértice decía claramente… «El secreto está dentro…»

Dejó de oírla.

El agua inundó sus oídos, impidiéndole oír la voz de Katherine. De repente se vio inmerso en un silencio similar al del útero materno, y Langdon supo que iba a morir.

«El secreto está dentro…»

Las últimas palabras de Katherine resonaron en su silente tumba.

«El secreto está dentro…»

Curiosamente Langdon cayó en la cuenta de que había oído esas mismas palabras muchas veces antes.

«El secreto está… dentro».

Incluso en un momento así daba la impresión de que los antiguos misterios se mofaban de él. «El secreto está dentro» era el principio fundamental de los misterios, que exhortaba al hombre a buscar a Dios no arriba, en el cielo…, sino más bien dentro de sí mismo. «El secreto está dentro». Ése era el mensaje de todos los grandes maestros místicos.

«El reino de Dios está en tu interior», dijo Jesucristo.

«Conócete a ti mismo», aconsejó Pitágoras.

«¿Acaso no sabéis que sois dioses?», aseguró Hermes Trismegisto.

Y la lista seguía y seguía…

Todas las enseñanzas místicas de todos los tiempos habían intentado transmitir esa idea. «El secreto está dentro». Aun así, la humanidad continuaba mirando al cielo para ver el rostro de Dios.

En el caso de Langdon ello había acabado siendo el colmo de la ironía. En ese preciso instante, con la mirada dirigida al cielo igual que tantos otros ciegos antes que él, Robert Langdon de pronto vio la luz.

Lo asaltó con la contundencia de un rayo.

El

secreto está

dentro de Su Orden

Ocho de Franklin Square

Entonces lo comprendió.

De repente el mensaje del vértice era de una claridad meridiana. Lo había tenido toda la noche delante de las mismísimas narices. El texto, al igual que la pirámide masónica en sí, era un symbolon —un código troceado—, un mensaje escrito por partes. El significado del vértice se ocultaba de una manera tan simple que Langdon apenas podía creer que Katherine y él no lo hubieran visto.

Más asombroso si cabe era el hecho de que ahora él sabía que el mensaje que transmitía el vértice ciertamente decía cómo descifrar la cuadrícula de símbolos que ocultaba la base de la pirámide. Todo era de lo más sencillo. Justo como había prometido Peter Solomon, el dorado vértice era un poderoso talismán capaz de generar orden del caos.

Langdon comenzó a aporrear la tapa y a chillar:

—¡Lo tengo! ¡Lo tengo!

Al otro lado, la pirámide de piedra se elevó y desapareció, y su lugar lo ocupó el gigante tatuado, el escalofriante rostro escudriñando la ventanilla.

—Lo he resuelto —insistió él—. Déjeme salir.

Cuando el hombre habló, el líquido impidió que Langdon oyera nada. Sus ojos, sin embargo, vieron que los labios del demente dibujaban una palabra: «Dígamelo».

—Se lo diré —prometió él, el agua casi a la altura de los ojos—. Déjeme salir. Se lo explicaré todo.

«Es tan sencillo».

Los labios del otro volvieron a moverse: «Dígamelo… o morirá».

Con el agua invadiendo el último centímetro de espacio restante, Langdon echó la cabeza atrás para que no le tapara la boca. Al hacerlo, el cálido líquido le entró en los ojos, borrando su visión. Acto seguido arqueó la espalda y pegó la boca a la ventana de plexiglás.

Después, aprovechando los últimos segundos de aire, Robert Langdon compartió el secreto de cómo descifrar la pirámide masónica.

Cuando terminó de hablar, el agua le subió por los labios. Movido por el instinto, el profesor respiró por última vez y cerró la boca. Al momento el fluido lo cubrió por completo, alcanzando la parte superior de su tumba y extendiéndose por el plexiglás.

«Lo ha conseguido —comprendió Mal’akh—. Langdon ha averiguado cómo descifrar la pirámide».

La respuesta era tan sencilla…, tan evidente.

Al otro lado de la ventana, el rostro sumergido de Robert Langdon lo miraba desesperado, con ojos suplicantes.

Mal’akh negó con la cabeza y, muy despacio, formó unas palabras: «Gracias, profesor. Disfrute del más allá».