Nastagio degli Onesti. Sandro Botticelli (1483). Panel I. Museo del Prado, Madrid.

BOTTICELLI, EL PINTOR HEREJE

8 de enero de 1991. Martes por la tarde. Calle Ruiz de Alarcón, 23. Allí estaba por tercera vez. Y solo.

Después de casi veinte días de vacaciones, sin posibilidad de avisar al fantasma del Prado de mis planes ni de concertar una cita formal, regresaba en su busca. Nuestros encuentros anteriores —extravagantes, intensos, súbitos— habían macerado de forma extraña en mi memoria. De ser algo anecdótico, quizá una buena historia con la que salpimentar una cena con amigos, habían ido evolucionando en esos días de parón navideño hasta convertirse en un desafío personal. A quinientos kilómetros de Madrid, lo sucedido en el museo terminó por monopolizar mis recuerdos. El maestro —fuera quien fuese— se había adueñado del primer lugar en la lista de personas interesantes que había conocido en la capital. Y con razón. Nuestras dos citas habían logrado que explorara asuntos que, de otro modo, no hubiera ni sospechado que existían. Era como si el destino me hubiera llevado ante el único mago del planeta capaz de descorrer el velo que separa lo visible de lo invisible en el arte. Un demiurgo que, incluso en la distancia, me empujaba a reflexionar sobre las causas profundas de la pintura. Y ahora, con la perspectiva que me habían dado las vacaciones, me sentía preparado para recibir otra de sus clases. Quería más. Había despertado a un universo nuevo y excitante. Necesitaba recorrerlo. Y de pie, frente a la entrada del museo, incluso el frío seco de enero y la pizca de remordimiento que atenazaba mi corazón me parecían obstáculos insignificantes ante la recompensa que me aguardaba en su interior.

Lo del remordimiento, claro, era por Marina. Había regresado a Madrid aquella misma mañana para retomar las clases y no le había dicho que mi primera parada no iba a ser su facultad, sino el Prado.

Por supuesto que se me había pasado por la cabeza que me acompañase, pero lo pensé mejor. No habría sido una buena idea. Era más que probable que al maestro no le hiciera gracia que me presentara con una invitada. Incluso corría el riesgo de que, al descubrirme junto a una desconocida, mi guía decidiese no aparecer siquiera. Y ésa era una eventualidad que no estaba dispuesto a asumir.

Esta vez, no obstante, había tomado una precaución pensando sólo en ella: llevaba encima una grabadora y un par de casetes de noventa minutos en los que, si Fovel me dejaba, lo registraría todo. En cuanto Marina escuchara la voz grave y elocuente del maestro, tal vez se le pasaría su obsesión por los fantasmas del museo.

Y a mí.

Nada más poner el pie en la pinacoteca, supe que esa visita iba a ser diferente.

Dios santo. El lugar estaba atestado de visitantes. Había entrado por la llamada puerta alta de Goya, la que se eleva sobre el área de las taquillas, y el tumulto alrededor del Furor —una soberbia estatua de bronce de Carlos V pateando a un demonio— intimidaba de veras.

Algo contrariado por aquella marabunta, descendí hasta la galería de pintura italiana. Si el maestro, como pensaba, rehuía las multitudes, ése no iba a ser el mejor momento para dar con él.

Pero me equivoqué.

Al atravesar la gran galería donde duermen los Tintorettos, Rafaeles o Veroneses, lo vi. Estaba allí, de pie, erguido en medio de uno de los brazos más densos de la marea de grupos y turistas que deambulaban de cuadro en cuadro como si miraran los escaparates de las rebajas. Enfundado en su impecable abrigo de paño, Fovel observaba en silencio el trajín que lo rodeaba. No parecía incómodo. Tampoco curioso. Lo miraba como si estuviera montando guardia en la sala. Nada más.

Apreté, pues, el paso hacia él y, tras sortear a un grupo de operarios ocupados en transportar un mustio abeto navideño sacado de Dios sabe dónde, no tardé ni un minuto en alcanzarlo.

—Buenas tardes, doctor. Me alegra encontrarlo de nuevo.

Fovel me respondió con una leve inclinación de cabeza. No pareció demasiado impresionado al verme.

—Pensé que no le gustaban las masas… —añadí.

El maestro tardó todavía un segundo más en reaccionar y, como si se desperezara de un prolongado letargo, dijo:

—Deberías saber que sólo hay dos formas de estar solo. Sin nadie cerca o en medio de una multitud.

No detecté acritud alguna en sus palabras. Al contrario. Era como si hubiéramos dejado nuestra última conversación sólo unas horas antes y ahora la retomáramos con naturalidad.

—Hacía mucho que no te veía —apostilló.

—He estado fuera.

—Entonces, supongo que habrás aprovechado el tiempo para meditar todo lo que hemos hablado. Incluso puede que tengas alguna pregunta interesante que hacerme, ¿no es cierto?

—Tengo muchas, doctor. ¿Le importa si…? —pregunté señalando mi casete.

Fovel levantó la vista del suelo y miró el artefacto con desprecio. Hizo un gesto de desaprobación con la mano y yo, dócil, me lo guardé sin rechistar en un bolsillo del anorak.

—La verdad es que, ahora que lo dice, sobre todo hay una cuestión que casi no me atrevo ni a formular…

—El mundo es de los valientes. Hazla. Quedará entre nosotros.

Una leve sonrisa afloró del rictus de mi interlocutor. Fue casi imperceptible. Fovel había elevado su poderosa mandíbula, dejando que se le insinuaran dos graciosos hoyuelos a ambos lados de la boca. Su gesto me pareció de repente tan terrenal, tan próximo, que durante un segundo sentí que podría llegar a sincerarme con él.

—¿Y bien? —insistió—. ¿Cuál es esa duda, hijo?

—No me lo tome a mal, doctor, pero, usted que conoce tantas cosas de este lugar, ¿sabe si hay algún fantasma en el Prado?

Por supuesto, tanteé el terreno con cierta cautela. El cuerpo me pedía preguntarle de un modo más directo: «¿Es usted un fantasma, doctor?», o quizá «¿No se llamará usted Teodosio Vesteiro, por casualidad?». Pero la prudencia se impuso.

—¿Un fantasma?

—Sí —dudé—. Ya sabe. Quizá alguien se quitó aquí la vida y luego…, bueno…

El doctor me taladró con la mirada, como si finalmente comprendiera mi pregunta.

—No sabía que te interesaran tanto esas cosas, hijo.

Asentí con la cabeza mientras mis sentidos percibían cómo la afabilidad del maestro se iba desvaneciendo. En ese momento Luis Fovel giró sobre sus talones y, echando a andar entre la turbamulta que nos rodeaba, me gritó:

—¡Sígueme!

Obedecí. Claro.

Nuestro paseo fue cortísimo. Me condujo hasta una de las esquinas de la sala contigua a la galería italiana. Para mi sorpresa, seguían sin importarle los turistas o los niños que correteaban de acá para allá. De repente sólo tenía ojos para tres hermosas tablas renacentistas enmarcadas en unos soportes labrados con primor que se encontraban frente a nosotros. Si hubieran estado mejor iluminadas, me hubieran parecido otros tantos ventanales abiertos a un bosque. A un mundo adorable. Sereno. Asomado a una mar en calma.

«¡Los panneaux de Botticelli!», pensé.

Cualquiera que haya visitado siquiera una sola vez el Museo del Prado los ha visto. Se trata de tres llamativos paneles, de idéntico tamaño, que muestran algo que a finales del siglo XV era toda una innovación pictórica: un paisaje. En este caso, un bosque de pinos junto a la costa mediterránea atravesado por una escena de caza en la que la protagonista es una mujer desnuda que huye de un jinete. Se trata de las únicas obras del pintor de La Primavera que se conservan en el Prado. Yo sabía que su incorporación al museo se había producido en vísperas de la guerra civil española, cuando el político conservador catalán y coleccionista de arte Francesc Cambó decidió donarlas, consciente —y cito sus palabras literales— de que «llegaban a transformar mi estado de espíritu […] y a crear en el fondo de mi alma un intenso júbilo»[42]. Y eso era precisamente lo que él deseaba que experimentaran los españoles que las contemplaran. Por eso yo las conocía. Por eso me había detenido tantas veces ante ellas. Y por eso me sorprendía al verlas ahora, arrastrado por el ímpetu del maestro.

—Pues aquí lo tienes —dijo el maestro señalando al primero de los paneles—: éste es el único fantasma que encontrarás en el Museo del Prado.

Debí de parecer confundido. Por mucho que me fijara en las tablas —que casi hubiera podido describirle de memoria—, no era capaz de percibir en ellas nada que me evocara un alma en pena. Fovel lo notó.

—Ninguna guía del museo describe estas pinturas como la representación de una aparición fantasmagórica, lo sé… —susurró cómplice—, pero eso es exactamente lo que son. Tres escenas de terror inspiradas en uno de los cien cuentos del Decamerón que Giovanni Boccaccio escribió hacia 1351.

—¿Un cuento? ¿De fantasmas? ¿Como los de Dickens?

—Exacto, hijo. Un relato moralizante como los que Charles Dickens escribiría quinientos años más tarde. Sólo que el que inspiró estos paneles se titula «El infierno de los amantes crueles», y reúne en un mismo cuento visiones a fecha fija, una maldición y una venganza.

Eché un rápido vistazo a la cartela más próxima. Los conservadores del museo llamaban a esas obras Nastagio degli Onesti. Ni rastro de infiernos o amantes. Por un momento pensé que el doctor estaba tratando de eludir mi cuestión conduciéndome hasta un grupo fascinante de pinturas para desviar nuestra charla hacia ellas. Pero no. El maestro hablaba completamente en serio. En aquel cuadro había fantasmas.

—El protagonista de estos paneles es ese joven de jubón gris, calzas rojas y botas amarillas que ves en las tres tablas. En el primero aparece incluso dos veces. ¿Lo ves?

—¿Es…? ¿Es el fantasma?

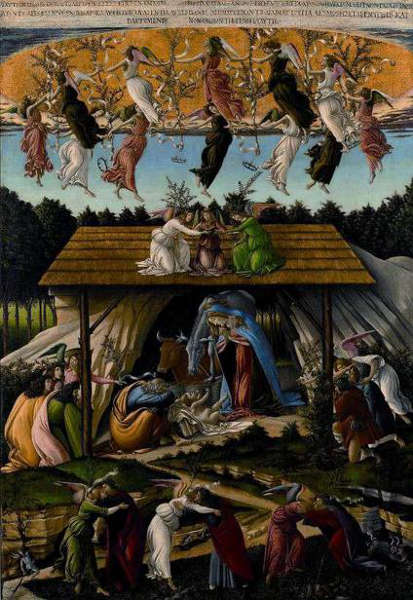

Nastagio degli Onesti. Sandro Botticelli (1483). Panel I. Museo del Prado, Madrid.

Nastagio degli Onesti. Panel II.

Nastagio degli Onesti. Panel III.

—¡No! —rio—. Aunque sea algo raro encontrar a una misma persona representada varias veces en una composición, no es necesariamente un atributo sobrenatural. Es más bien una señal.

—¿Una señal?

—Cuando detectes a un personaje duplicado en una pintura, ten por seguro que la obra te está queriendo decir algo. Es un cuadro que cuenta una historia. Y lo hace casi como un cómic. Como en éstos, los protagonistas aparecen una y otra vez en las viñetas.

Me acordé entonces de los «repetidos» que había descubierto en La escuela de Atenas con Lucía Bosé, pero me abstuve de comentarlo…

—El muchacho del jubón se llama Nastagio —prosiguió—. Por lo que nos dice Boccaccio, este joven adinerado llevaba un tiempo pretendiendo a una florentina de la que sólo sabemos que era hija de cierto Paolo Traversaro. El caso es que, contra las costumbres de la época, ella ha decidido rechazar su amor. Lo que muestra el lado izquierdo de la primera tabla es cómo Nastagio, desesperado ante su negativa, decide refugiarse en un pinar cercano a Rávena para quitarse la vida. Fíjate en el muchacho. Parece desesperado. Hundido. A punto de cometer una locura.

—¿Y qué quiso decir Botticelli cuando lo pintó con una rama en las manos?

—¡Ah! Ahí es donde empieza realmente nuestra historia. Estamos en mayo. En el imaginario europeo del momento, es la época tradicional de las visiones[43]. Y lo cierto es que, mientras medita sobre el modo de suicidarse, Nastagio contempla una escena tremebunda: de repente surge de la foresta un jinete sobre un corcel negro, blandiendo su espada contra una muchacha pelirroja que huye de él despavorida. Nastagio interrumpe esa carga como puede, toma una rama del suelo y se enfrenta al caballero y a sus perros de caza, pero éste le ordena que se aparte. «¡Dejadme cumplir con la justicia divina!», grita con la ira pintada en el rostro. «Debo ejecutar sin descanso el castigo que merece esta mala mujer… Cada viernes a la misma hora la alcanzo en este lugar.»[*]

—No, no entiendo…

—Es muy sencillo, hijo. Lo que Nastagio ha visto es una aparición fantasmal. Una visión de ultratumba que se repite una y otra vez en ese claro del bosque. De hecho, en la segunda tabla lo verás mucho mejor. En esta nueva escena, el jinete, que se llama Guido, ha desmontado de su corcel y se ha abalanzado contra la muchacha, a la que, según Boccaccio, terminará arrancándole el corazón y las entrañas, y se las dará de comer a sus canes. «Pero de inmediato», nos explica el autor del Decamerón, «por el poder y la justicia de Dios, se levanta como si no hubiera muerto y retoma su triste huida. Mi persecución y la de los perros empieza de nuevo».

—¿Y por qué?

—En el fondo es todo bastante fácil de comprender, Javier. El caballero Guido y la dama que persigue llevan muertos mucho tiempo. Él también sufrió un desengaño amoroso por culpa de esa dama desnuda. Y como Nastagio, había acudido al bosque y allí se había quitado la vida. Fue entonces cuando cayó sobre ambos la maldición de tener que perseguirse durante toda la eternidad. A él por cobarde. A ella porque «su corazón duro y frío no aceptó ni el amor ni la piedad». De hecho, Botticelli quiso subrayar con sus pinceles esa idea del ciclo eterno representando de nuevo a los dos fantasmas en el fondo de la escena, persiguiéndose sin descanso. ¿Los ves?

Asentí.

—Pues sí que es una historia triste…

—¡Aunque no para Nastagio!

Miré a Fovel sin comprender. Él prosiguió:

—Al tropezarse con aquellos fantasmas y sentirse tan identificado con lo que le había dicho el caballero, nuestro Nastagio urdió un plan. Es el que vemos en el tercer panel de la serie. Fíjate bien. Acércate. Lo que hizo fue tan simple como ingenioso: invitó a la familia de Paolo Traversaro a un festín en el campo para el viernes siguiente. Tal y como refleja esta tabla, lo dispuso todo de la mejor manera. Y a la misma hora que la semana anterior, jinete, perros y doncella fantasma irrumpieron en el banquete, causando gran estupor entre los invitados.

—Puedo verlos. La amada de Nastagio y sus damas de compañía vuelcan la mesa muertas de miedo, mientras los hombres miran sorprendidos al jinete.

—¿Y ves al muchacho? Está ahí, impertérrito, explicándoles tranquilamente todo lo que sabe. Las mujeres se apiadarán de la desgraciada, y la orgullosa hija de Traversaro comprenderá en el acto la moraleja de ese incidente. «La terrible escena», escribirá Boccaccio, «tuvo además otro efecto positivo. El pavor estremeció hasta tal punto a las jóvenes de Rávena que, a partir de entonces, se mostraron más dóciles con los deseos de los hombres».

—Pero dígame, doctor: ¿se casaron o no Nastagio y la hija de Paolo Traversaro?

—Júzgalo tú mismo. Observa a la derecha del tercer panel. ¿No ves a una mujer tomando del brazo a Nastagio? Es una de las que antes chillaban en el otro extremo de la escena. La dama del vestido rojo. Su amada. Además —añadió—, existe un cuarto panel que no está aquí, sino en el palacio veneciano de la familia para el que fue pintado. Esa última tabla muestra una escena nupcial en la que todos celebran la buena decisión de la hija de Traversaro.

—Eso me hace caer en la cuenta de otra cosa. ¿Quién querría encargarle una historia de fantasmas al gran Botticelli? ¿Y por qué?

—Pues, aunque no lo parezca, estás ante un lujosísimo regalo de bodas del quattrocento. Estas pinturas debieron de formar parte de un gran cassone, un cofre de primera clase. De hecho, si prestas atención al tercer panel, verás varios escudos colgando de los árboles que, debidamente interpretados, responderán a tus preguntas. El primero, a la derecha, pertenece a una familia de ricos e influyentes comerciantes florentinos, los Pucci. El del centro es el escudo de los Médicis, los señores de la ciudad, y el de la derecha es el blasón de los Bini. Sabemos, por los registros de ese periodo, que en 1483 Giannozzo Pucci se desposó con Lucrezia Bini ante la presencia de Lorenzo el Magnífico. ¡Ahí lo tienes! Los poderosos Pucci estaban lanzando una advertencia a la novia, disfrazada de sofisticada obra de arte, para que les fuera sumisa y fiel. Seguramente estas imágenes adornaron durante años el baúl de vestidos del dormitorio de la señora Pucci.

Me quedé un instante meditando las palabras del maestro, absorto ante lo que hasta ese momento había creído que eran unos simples paisajes. Y, a la vez, atónito ante su habilidad para reconducir mi pregunta sobre los fantasmas del Prado hacia un terreno cómodo para él.

«Es un cuadro que cuenta una historia…»

—Como ves, hijo —remató Fovel, satisfecho—, el gusto por lo sobrenatural no es algo reciente.

—Cierto.

—En cambio, lo que sí supuso toda una novedad para la época fue el tratamiento que el maestro Botticelli dio a sus aparecidos. El pintor tenía treinta y siete años cuando elaboró estos paneles. Un año antes había terminado La Primavera, influido por las ideas (¡otra vez!) de Marsilio Ficino, y estaba a punto de acometer El nacimiento de Venus. Se encontraba, pues, en la cúspide de su carrera. Sabía cómo pintar lo sobrenatural y lo hacía con una sencillez que no volverá a verse hasta la llegada de Rafael a la ciudad, años más tarde.

—¿Sabe? Me resulta muy curioso cómo conecta usted todo…

—¡Porque todo está conectado!

—¿También las profecías? ¿Es usted capaz de implicar a Botticelli en la epidemia del Apocalypsis Nova?

—¿Es que lo dudas, hijo?

Sonrió con sorna sin dejar de hablar:

—Todos los historiadores de este periodo saben que, sólo unos años después de que Botticelli pintara estas escenas, Florencia se convirtió en la ciudad de las profecías por excelencia.

—¿Bromea?

—En absoluto, hijo. En los años posteriores a los panneaux de Nastagio se incuba en Florencia una polémica sin precedentes que afectó de lleno a nuestro maestro.

—No puedo creerlo.

—Yo no miento, Javier. La culpa de ese brote apocalíptico la tuvo Girolamo Savonarola, un dominico que entonces se convirtió en el religioso más aclamado de la ciudad. Sus ardorosos sermones contra la corrupción de la Iglesia y de las instituciones políticas, pero también contra los vicios, los lujos y los desmadres de Florencia, pronto se hicieron célebres en toda Italia. Hasta tal punto llegó su fama y su número de seguidores que Lorenzo de Médicis y Alejandro VI trataron varias veces, sin éxito, de acabar con él. Incluso el propio Miguel Ángel llegó a escucharlo y dijo que tenía un tono de voz tan penetrante, tan agudo, pero tan envolvente a la vez, que ya no pudo quitárselo de la cabeza el resto de su vida.

—¿Y era grave lo que predicaba?

—Mucho más que grave, hijo. Aquel perro del Señor[*] se refería una y otra vez a la Iglesia como «esa orgullosa ramera» que había traicionado el mensaje evangélico de Cristo. Incluso llegó a mostrar en público su deseo de que el rey Carlos VIII de Francia reclamara sus derechos sobre Nápoles y Milán e invadiera Italia para restablecer el orden divino sobre el país echando de Roma al papa. Savonarola soñaba con la instauración de una teocracia en Florencia y amenazaba a las autoridades con toda clase de castigos divinos si no daban el paso hacia la unificación del poder religioso y el político. En su convento, el de San Marcos, se postraba ante las obras iluminadas de Fra Angelico y se embebía del espíritu de los profetas de la Biblia, saliendo a predicar en éxtasis.

—Y supongo que comenzó a tener visiones y a canalizar profecías…

—Pues sí. Aquel monje de aspecto escuálido, ojos de loco y hábitos raídos era el candidato perfecto para esa clase de trances. Junto a otro hermano de San Marcos, fray Silvestre d’Andrea Maruffi, predicó enseguida vaticinios sin cuento sobre el deplorable futuro que le aguardaba a la ciudad. Maruffi era sonámbulo y a menudo se lo veía deambular por los tejados de su claustro. Al despertar refería visiones terribles que Savonarola anotaba con cuidado. Pronto también él desarrolló su propio don de la premonición. No sólo se atribuyó capacidades proféticas, sino que compuso dos tratados, el De veritate prophetica dyalogus y el Compendio di Revelatione, en los que no dudó en anunciar un gran cambio para la Iglesia y la inminente llegada de un periodo de mil años de reinado de Cristo en la Tierra.

—Es decir, un dominico, un fraile compañero de inquisidores, se lanza a predicar todas esas cosas rayanas en la herejía… ¡Y nadie podía pararlo!

El maestro asintió.

—Además, Florencia era en esos días una ciudad llena de herejes, tolerante con las ideas más heterodoxas. Al principio debió de pasar desapercibido, pero pronto el entorno más intelectual de Florencia, también alejado del canon católico pero mucho menos dogmático que el dominico, comenzó a atacarlo. Marsilio Ficino, el maestro de Botticelli, llegó a llamar a Savonarola «emanación del Anticristo». Imagínate.

—¿Y cómo fue que Botticelli pasó de seguir a Ficino a comulgar con un exaltado como Savonarola?

—Bueno… Eso es todo un enigma. Nadie sabe cuándo ni por qué comenzó a alejarse de los neoplatónicos de la Academia, pero por alguna razón comenzó a sentirse atraído por los sermones del monje loco. Botticelli, que fue amigo íntimo de Leonardo da Vinci y que incluso había llegado a abrir una pequeña taberna con él[44], se alejó de la luz y cayó en las tinieblas más densas. En sus famosas biografías de pintores, Vasari llegó a decir que se hizo «muy partidario de esta secta», y que «esto provocó que abandonara la pintura y, al no tener ingresos, lo precipitó en un gran desorden»[45].

—Qué horror.

—Lo peor aún estaba por llegar.

—¿En serio?

—Todavía más deplorable fue que Savonarola convenciese al pintor para que destruyera todas las obras de su época pagana. Lo invitó a sacarlas de su taller y a quemarlas en las «hogueras de las vanidades» que organizaba en la ciudad cada semana. Quizá hayas oído hablar de ellas: piras de esculturas, muebles, ropas, utensilios, libros o pinturas que los arrepentidos florentinos comenzaron a incinerar para evitar la cólera de Dios que, según anunciaba el dominico, arrasaría su ciudad.

Me llevé las manos al rostro.

—Dios mío…

—Fue un momento funesto. Impropio del Renacimiento. Pero no creas que la influencia de Savonarola sobre Botticelli se limitó a empujarlo hacia su particular credo fanático (él lo llamaba la renovatio ecclesiae). No. El genial Sandro llegó incluso a pintar con arreglo a sus ideas, siguiendo con una asombrosa meticulosidad su programa ideológico.

—No… —murmuré.

—Sí —corrigió—. En 1501, muerto ya el polémico predicador, Botticelli se enfrascó en la elaboración de una tela que, para que no cupiera duda de su autoría, fechó y firmó. Por alguna razón fue la única de toda su carrera en la que hizo eso. Hoy se conoce como La Natividad mística. Se conserva en Londres, y en ella el nacimiento de Jesús no se nos presenta como un acontecimiento del pasado, sino como un evento profético que vendrá acompañado de otros signos: los ángeles abrazarán a los hombres, y los diablos serán golpeados y derrotados. Es, entre otras cosas, lo que su maestro dominico había anunciado en el sermón de la Navidad de 1494[46]: que la Florencia corrupta de los Médicis caería, que el papado se hundiría, que moros y turcos serían convertidos al cristianismo y que llegaría una era de prosperidad y conexión directa con Dios.

—¿Está usted seguro?

—Absolutamente.

El doctor Fovel echó entonces mano al bolsillo y extrajo una reproducción en color de la obra de la que estábamos hablando. «¿Cómo diablos tiene precisamente esa imagen en el bolsillo?», pensé. Se trataba de una doble página arrancada de una vieja revista. La extendió con parsimonia ante mis ojos, ajeno a las cinco o seis personas que a nuestro alrededor no perdían de vista ni uno de sus gestos. Aunque la imagen estaba reproducida en color, yo intuí que no debía de reflejar ni de lejos la majestuosidad y el preciosismo del cuadro original.

Tras terminar de desplegarla y de aplanarla con las manos, el maestro prosiguió:

—Botticelli la pintó tres años después de que Savonarola, fray Silvestre Maruffi y fray Domenico da Pescia, otro de sus fervientes seguidores, fueran ahorcados y quemados en la piazza della Signoria de Florencia. Se los condenó por herejía. Y como se había abierto un proceso para perseguir a todos los partidarios de este fraile, el pintor tuvo que poner especial cuidado en disfrazar su filiación.

—Entonces, ¿cómo puede estar tan seguro de la relación entre esta Natividad y la herejía de Savonarola?

—¡Oh! Basta con haberse leído sus obras y saber dónde mirar en el cuadro —sonrió.

—Ya…

—Por ejemplo, en su Compendio di Revelatione, Savonarola dedicó bastantes páginas a explicar lo que él llamaba «los doce privilegios de la Virgen». Eran una especie de letanías breves que entonaban sus fieles durante las procesiones con las que recorrían la ciudad. Pues bien: si prestas atención a las filacterias, esas banderolas que sostienen los doce ángeles que sobrevuelan la escena, verás que contienen varias frases inscritas. Podemos leer sólo siete de las doce originales, pero todas son «privilegios» reproducidos palabra por palabra del libro de Savonarola. Y además, escritos en italiano, como allí. Sposa di Dio Padre Vera, Sposa di Dio Padre Admiranda, Sacrario Ineffabile…

La Natividad mística. Sandro Botticelli (1501). National Gallery, Londres.

—¿Y ya está? ¿Ésa es toda su prueba?

—Por supuesto que no. Junto a la firma de Botticelli se esconde también un pequeño enigma. Se trata de una inscripción redactada en un griego plagado de errores, que dice más o menos esto: «Este cuadro de finales del año 1500, durante las turbulencias de Italia, yo, Alessandro, lo pinté en el tiempo medio después del tiempo, según el XI de san Juan en el segundo dolor del Apocalipsis, en la liberación de los tres años y medio del Diablo; después será encadenado en el XII y lo veremos [precipitado] como en el presente cuadro.»[47]

—¿Y eso qué quiere decir, doctor?

—Es evidente que nos remite a dos capítulos concretos del Apocalipsis de san Juan. ¿No es cierto?

—El 11 y el 12.

—Así es. El capítulo 11 del Apocalipsis habla de la llegada de una gran tribulación a la Tierra, y menciona a dos testigos (en la mente del evangelista, Enoch y Elías) que profetizarán en la ciudad santa durante mil doscientos sesenta días echando fuego y truenos por la boca. Ambos serán asesinados y ascendidos después a los cielos en una nube. Savonarola llegó a creer que ese texto se refería a él y a su compañero de convento, fray Domenico da Pescia. Se da, además, la curiosa circunstancia de que ambos llevaban tres años y medio predicando (algo más de mil doscientos sesenta días) cuando fueron condenados a muerte, ahorcados y quemados. «Asesinados» y «ascendidos al cielo en una nube» de humo, dicho sea de paso.

—Y echando fuego por la boca… —añadí.

—Botticelli utilizó, pues, el Apocalipsis para hablar en clave de su maestro. En cuanto al capítulo 12 —prosiguió Fovel—, en él se menciona otro periodo de tres años y medio tras el cual llegará a la Tierra un ángel que derrotará a Satán e instaurará un reino milenario (esto es, que durará mil años) en el que los verdaderos creyentes y los mártires, con Jesús a la cabeza, señorearán el mundo. Cuando Botticelli pintó esta obra, creía a pies juntillas que él estaba viviendo en ese periodo previo a la nueva Natividad del Señor.

—Pero ¿de veras creía que iba a regresar Cristo?

—No es una idea tan extraña, hijo. Muchos en Florencia estaban convencidos de que eso sucedería alrededor del año 1500. Y aunque el propio Savonarola desestimó esa fecha en alguno de sus sermones, al mencionarla la hizo correr aún más de boca en boca. ¿Sabes lo más curioso de esto? Que el dominico esperaba ese instante de renovación para, como tarde, 1517[48]. Para los suyos esas esperas, esas idas y venidas de fechas terminaron haciéndose insufribles. El monje loco tuvo que vérselas incluso con veinte de sus discípulos, que ya habían montado un conventículo propio y nombrado un Papa Angélico, cierto Pietro Bernardino, porque semejante espera se les hacía insoportable[49].

—¿Otra vez el Papa Angélico?

—Sí, hijo. Otra vez. La idea de un papa reformador, casi un ángel enviado del cielo, nunca dejó de sobrevolar esta época. Por cierto, ¿sabes quién fue, muertos ya Savonarola y Botticelli, uno de los últimos defensores de su inminente llegada?

—Sorpréndame, doctor —sonreí.

Fovel arqueó sus grandes cejas plateadas, arrugando la frente como si fuera a dar el golpe de gracia a aquella conversación.

—¿Recuerdas la familia que encargó estas tres tablas del Prado al maestro Botticelli?

—Los Pucci.

—Muy bien. Pues un bisnieto de aquel matrimonio, llamado Francesco Pucci, escribiría un tratado llamado De Regno Christi en el que anunciaba que la curia romana sería abolida a causa de sus pecados antes de acabar el siglo XVI, y que llegaría uno nuovo ordine y uno supremo pastore.

—¡Se cierra el círculo! —exclamé—. ¿Y cómo acabó ese Pucci?

—Bueno… Lo cierto es que tuvo una vida muy intensa. Viajó por toda Europa. En Cracovia conoció al famoso mago y astrólogo inglés John Dee, del que dijo haber aprendido a comunicarse con los ángeles, y a quien acompañaría hasta Praga para presentar sus respetos a Rodolfo II, el «emperador alquimista»[50]. Con una vida así, era de esperar que terminase con sus huesos en la cárcel, e incluso que conociese a Giordano Bruno en los calabozos. Por desgracia, ya no salió de allí. Fue condenado por hereje y quemado en la hoguera en 1597, en la misma plaza pública en la que tres años más tarde sería ejecutado Bruno.

—Vaya época, doctor.

—Y vaya gentes.

—Sí. Tiene razón. ¡Y vaya gentes!

Durante unos instantes, los dos guardamos silencio. Nuestros ojos regresaron instintivamente a los hermosos trazos de los Nastagio degli Onesti, como si pudieran encontrar en ellos algo de la paz perdida por Botticelli al cambiar de fe. En ese instante intuí que la lección del maestro había terminado, así que, antes de que decidiera esfumarse sin concretar nuestra próxima cita, traté de cerrar un encuentro con él.

—¿Cuándo volveremos a vernos, doctor?

Fovel apartó la vista de las tablas y me miró como si yo no estuviera allí.

—¿Vernos?… —balbució como extraviado.

—Sí. Quisiera saber si le vendría bien que regresara en estos días o si…

—¿Has necesitado tenerme apuntado en tu agenda para encontrarme? —me atajó bruscamente—. Deja que tu necesidad te lleve, hijo. Que tu hambre de luz te traiga de nuevo. ¿Recuerdas lo que te dije del arte como puerta de acceso a otros mundos?

Asentí extrañado.

—Aprende a abrir esas puertas por ti mismo y no tendrás problemas para encontrarme. Con eso basta.

Pasé por alto aquella instrucción. Tenía otra cosa importante que preguntarle.

—¿Y podría venir con alguien?

Pero Fovel ya no respondió. Sin una palabra de despedida siquiera, se dio media vuelta y se fue, mezclándose entre los visitantes del museo.