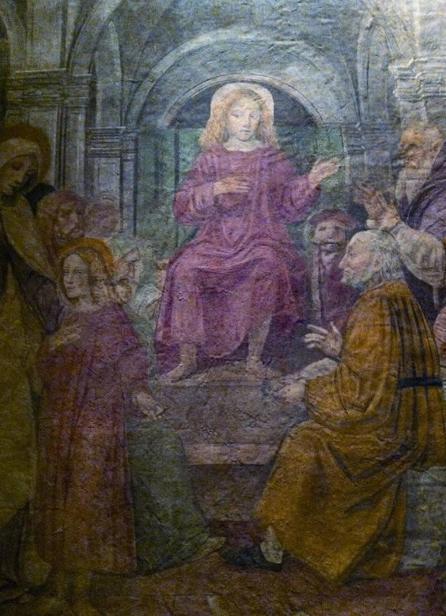

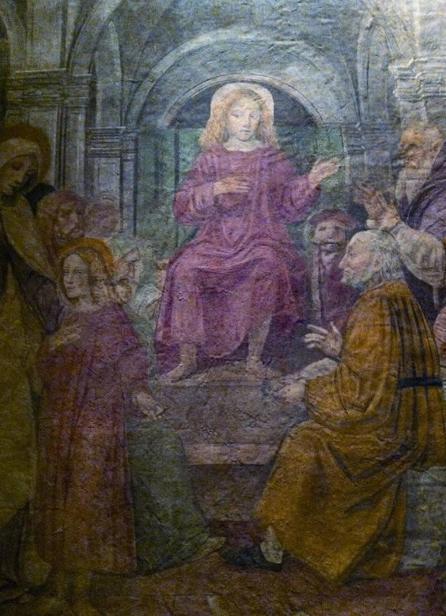

Jesús entre los doctores del templo. Ambrogio Bergognone o escuela (inicio s. XVI). Basílica de San Ambrosio, Milán.

LOS DOS NIÑOS JESÚS

Tardé algunos días en asimilar lo que había ocurrido en aquel fugaz encuentro con el maestro Fovel. Fue como si su segunda lección se hubiera llevado consigo toda mi energía mental. Me dejó tan extenuado que aquella noche me metí en la cama sin ganas de cenar ni de ver la tele siquiera. Gracias a Dios, a la mañana siguiente mi exposición sobre las profecías y la guerra fue mejor de lo que había previsto[34]. Aquel último chispazo de lucidez me valió una subida de nota y de autoestima. Sin embargo, cuando poco después intenté recoger por escrito las impresiones de nuestra última cita o traté de desahogarme con Marina contándoselo todo, fue imposible. Lo único que pude procesar fueron sensaciones. Destellos de memoria. Vislumbres fugaces de imágenes que resultaban imposibles de racionalizar. En resumen, tuve la impresión de haber caído en una obsesión malsana, en una especie de sobredosis icónica que sólo superaría si dejaba pasar un tiempo prudencial.

Esperaba que la Navidad contribuyera a relajar las cosas. Durante diez días no volvería a pensar en el Museo del Prado ni en su extraño maestro. Y la calma habría llegado enseguida de no ser por un viaje relámpago, inesperado hasta cierto punto, al corazón de Castilla. A Turégano. Nunca me alegré tanto de tener un coche a mi disposición como en aquellos días. Allí, a la sombra del espectacular castillo segoviano que había servido de prisión a Antonio Pérez, el todopoderoso secretario de Felipe II, la actriz Lucía Bosé acababa de adquirir una vieja fábrica de harina con la vista puesta en lo que pronto iba a convertirse en el primer museo del mundo dedicado a los ángeles. Y justo en esa vieja ruina, entre sacos de cemento, andamios, ladrillos, una vieja radio vomitando villancicos y planos colgados de las paredes, me dio cita para que nos tomáramos un café.

No había misterio alguno en el encuentro. La culpa era mía. Le había telefoneado el martes, nada más salir del Museo del Prado. Unas declaraciones suyas a un importante periódico de Madrid comentando que era lectora asidua de Rudolf Steiner me habían dejado intrigado tiempo atrás. Y la intriga se multiplicó de manera exponencial en cuanto Fovel mencionó ese nombre. Motivado por la «casualidad», dejé un largo mensaje en su contestador. Lo que no esperaba era que me respondiera tan pronto con una nota dejada a la telefonista de mi colegio mayor: «Venite presto. Lucía.»

Y lo hice, claro.

Mi anfitriona resultó ser la viva imagen de la ilusión. Lucía —Miss Italia 1947, estrella internacional de cine, esposa del mítico torero Luis Miguel Dominguín, madre de Miguel Bosé y abuela de artistas— había aceptado reunirse conmigo en cuanto supo quién era. Hacía menos de un año que yo había publicado un llamativo artículo sobre ángeles en una de sus revistas favoritas y, según me diría más tarde, reconoció mi nombre en el acto. «Leo todo lo que tiene que ver con ellos y memorizo hasta el último detalle.» Aquél, desde luego, fue un reportaje curioso. Lo publiqué poco después de que en febrero de 1990 un grupo de jóvenes de Paiporta, en Valencia, saltara a los medios de comunicación nacionales afirmando que ángeles de carne y hueso se habían reunido con ellos y les habían entregado un misterioso Libro de las dos mil páginas plagado de apocalípticas profecías sobre nuestro futuro[35]. En mi artículo desvelaba, además, la existencia de un segundo grupo de «receptores» liderado por un artista. Un pintor. Y eso fue lo que había llamado tanto la atención de la actriz, que ya barruntaba su idea de un museo de pintura angélica.

—Pero ¿tú crees o no que esos chicos vieron ángeles físicos? —preguntó nada más recibirme, después de estamparme un par de besos en las mejillas e invitarme a seguirla al interior de su museo en obras.

Yo me encogí de hombros, intimidado por la pregunta. No iba a tardar en descubrir que detrás de aquel carácter volcánico se escondía un corazón de oro.

—Bueno… —titubeé—. Es su palabra contra la de cualquiera. La verdad, no lo sé.

—¡Pues io si credo! —soltó fresca, con esa deliciosa lengua suya capaz de mezclar en completa armonía español e italiano.

—¡Y yo también! —añadió al punto un hombre de unos cuarenta y pocos años, moreno, de poco pelo y mirada inteligente, que estaba esperándonos en la improvisada cocina de la obra.

—Oh, caro. Éste es mi amigo Romano Giudicissi. Como me dijiste que querías hablar de Rudolf Steiner y de su teoría de los dos niños Jesús, le pedí que viniera. Es un verdadero experto en el tema. Espero que no te importe.

—¡Claro que no!

—No hay nada raro en creer que un ángel de carne y hueso pueda aparecerse aquí mismo —sentenció él con aplomo mientras me saludaba, sonreía y me indicaba una banqueta para que tomara asiento—. En la Biblia se cuenta cómo dos ángeles se materializaron ante Abraham, se sentaron a su mesa, comieron y fueron vistos por toda su familia. ¿Por qué no iban a aparecerse así hoy, si quisieran?

—A lo mejor Romano es uno de ellos, y ha venido a tomarse mi gran café —bromeó Lucía.

—Certo!

Los tres pasamos un buen rato charlando sobre aquel asunto. «¿Puede lo invisible tomar cuerpo?» El tema me interesaba. Y mucho. Por lo que había leído tras mis conversaciones con el doctor Fovel, sabía que ésa había sido una de las preocupaciones íntimas de Rafael Sanzio. Y es que, a diferencia del gran Leonardo, el maestro de Urbino no había renunciado a pintar lo sobrenatural. De hecho, creía que debía hacerse con la misma corporeidad, con la misma verosimilitud con la que se representaba cualquier otro elemento del mundo visible. Qué razón tenía el maestro del Prado cuando mencionó a santo Tomás de Aquino como una de sus fuentes de inspiración. Estaba a punto de descubrir que este gran teólogo medieval había tratado de dar explicaciones «científicas», «racionales», a preguntas como aquélla. Según él, lo invisible puede a veces hacerse visible. Incluso tangible. Y, por lo tanto, retratable.

—¡Santo Tomás! —exclamó Romano al oírme mencionar su Summa Theologica—. ¿Sabías que durante algún tiempo discutió acaloradamente las ideas de otro teólogo importante, Pedro el Lombardo, un tozudo milanés como Lucía que creía que los ángeles tienen cuerpo?

—Y Tomás lo negaba, supongo…

—Bueno. No exactamente, Javier. Él rechazaba que tuvieran cuerpo por naturaleza, pero creía que, si necesitaban uno para, digamos, aparecerse a María y anunciarle su embarazo, tenían medios suficientes para fabricárselo…

—¿Medios? —Lo miré intrigadísimo—. ¿Qué clase de medios?

—En la Summa Theologica dijo que los ángeles eran capaces de hacerse un cuerpo a partir de aire condensado. E incluso de nubes.

Por alguna razón, aquella idea me resultó familiar. Enseguida recordé por qué. Rafael había sido el primer artista moderno en empezar a representar a Jesús en majestad, al Espíritu Santo o a Dios, sin esa especie de almendras luminosas donde los artistas medievales los encerraban. Las mandorlas —que así se llamaban— servían para indicar la presencia de un ambiente sacro. Actuaban sobre los fieles que las contemplaban como si fueran una señal de tráfico moderna. De algún modo, les decían que esa imagen era de naturaleza celestial. Pero Rafael renegó de ese recurso y lo sustituyó por aire luminoso o por nubes. ¿Habría leído a santo Tomás?

Romano había puesto énfasis, además, en la Summa Theologica, así que tomé buena nota para consultarla. Poco después descubriría que mi interlocutor se había quedado corto en sus apreciaciones. Concebida durante noches enteras en vela, postrado ante un altar, la gran obra del Doctor Angélico —que es como llamaron a Aquino tras su muerte en 1274— constituye una fuente infinita de sorpresas. Entre sus más de dos millones de palabras, no pocas las dedica a cuestiones sobrenaturales, esbozando conclusiones tan intrépidas como ésta al tratar de explicar la corporeidad ocasional de los ángeles:

Aun cuando el aire, en su vaporicidad, no tiene figura ni color, sin embargo, al condensarse, puede ser moldeado y coloreado, como resulta claro por las nubes. Así es como los ángeles toman cuerpos formados a partir del aire, condensándolos con la misma virtud divina tanto cuanto sea necesario para formar el cuerpo que van a tomar[36].

—Veramente es una teoría muy poética —comentó Lucía, mientras nos servía un generoso y denso café italiano—. ¡Ángeles hechos de nubes! Me encanta.

Romano sonrió:

—Al menos Tomás de Aquino devolvió su buen nombre a tantas personas que dijeron, y dicen todavía, haber visto ángeles.

—Pero si dotamos de una naturaleza demasiado corpórea a esos personajes bíblicos, la lectura de la Biblia se torna muy materialista… ¿No?

—Se hace más justa —terció Romano, serio—. Pensemos que lo físico es una parte del mismo todo que lo espiritual. Ambos mundos están en perfecta y perpetua interacción. No se trata de «lugares» diferentes, como pensaban los teólogos escolásticos anteriores a santo Tomás.

—Pero ¡basta de discutere! —Lucía había dejado la cafetera a un lado y se sentó al fin a la mesa—. Tenéis que probar las pastas…

Nuestra anfitriona relajó el tono de la conversación explicándonos algunas de las ideas que tenía para su museo y las dificultades que encontraba para presentar su proyecto a los políticos locales.

—… Sólo saben hablar de trashumancia y de la matanza del cerdo. ¡Imagina si encima les cuento el grande segreto de los dos Jesús!

Al tercer café y el segundo hojaldre estábamos ya preparados para abordar la cuestión que me había llevado hasta Turégano. Romano me tendió primero un pequeño libro que recogí con curiosidad. Reproducía en la cubierta la primera versión de La Virgen de las Rocas, junto a otros cuadros religiosos que no supe identificar.

—Lo he escrito yo —dijo sin atisbo de presunción.

El volumen se titulaba Los dos niños Jesús: historia de una conspiración, y había sido publicado por una pequeña editorial especializada[37].

—Lo primero que debes saber —continuó Romano— es que la afirmación de que hubo no uno, sino dos niños Jesús, no es sólo de Steiner. Está en los propios Evangelios.

Mi interlocutor parecía hablar en serio.

—El Evangelio de Mateo se refiere a un chiquillo que nace en el seno de una pareja ya desposada, cuya genealogía por parte de José se remonta hasta el rey David. Esa circunstancia convertía a ese bebé en candidato a hacer que se cumpliera la profecía de que un hijo de reyes, alumbrado en Belén de Judea, se convertiría en un monarca de inmenso poder. Mateo es, además, quien cuenta que Herodes, ciego de rabia, urde un plan para acabar con ese niño que amenaza a su estirpe, e incluso pretende servirse de unos magos viajeros para llegar a él.

«Otra vez esa dichosa obsesión profética», pensé. Pero dejé que Romano continuara con su argumento.

—En cambio el Evangelio de Lucas ofrece una genealogía muy diferente, que parte de Jesús y pasa por una rama separada del rey David, la de su hijo Natán, hasta llegar a Adán y Eva. El niño al que alude Lucas es de Nazaret y, por cuestiones cronológicas que se deducen del censo romano que menciona el evangelista, es distinto al de Mateo. Ambos debieron de nacer con una diferencia de al menos cuatro o cinco años.

Romano me abrió entonces su libro por una cita de Rudolf Steiner, que leí sin chistar:

En el comienzo de nuestra era vivían en Belén y Nazaret dos hombres llamados José. Ambos estaban casados con sendas mujeres de nombre María. La María de Nazaret es un ser puro y virginal; la otra María, de Belén, lleva en sí toda la herencia de un doloroso pasado. Los dos José descienden de David: el de Belén por la línea real que pasa por Salomón. El José de Nazaret por la línea sacerdotal que desciende del hijo de David, llamado Natán[38].

—Es el inicio de la historia —sonrió—. Ambas parejas tendrán un niño y ambas lo llamarán Jesús. El niño de la línea real o salomónica al que alude Mateo es aquel ante el que se postrarán los Reyes Magos. El otro, el natánico o de la línea sacerdotal, el que cita Lucas, es el que será adorado por los pastores. Cuando hablamos de estos episodios, solemos hacerlo de memoria y tendemos a mezclarlos como si todos los evangelistas contasen lo mismo. Y no es cierto. Sus libros cuentan cosas diferentes, que a menudo se contradicen…

—Pero es muy difícil de creer que…

—Aguarda, Javier —acotó Lucía, rellenándome el café—. Que lo mejor está por venir.

—Grazie, Lucia —sonrió de nuevo Romano—. Steiner es el único que da una explicación clara al porqué de esas contradicciones. Y lo hace gracias a que desarrolló un sistema de pensamiento complejo que le permitió acceder a verdades escondidas. En sus libros y conferencias habló a menudo de la existencia de una «ciencia espiritual» como oposición a la ciencia tradicional. En ese saber, cuestiones como el alma, la reencarnación o los planos inferiores y superiores de existencia no se discuten. Y desde ese punto de vista, y accediendo a fuentes seguramente inmateriales, Steiner reconstruyó la biografía de esos dos niños.

—¿Te refieres a que fue a través de una especie de revelación? —dije pensando en la aventura del beato Amadeo, cinco siglos antes.

—Llámalo como quieras, Javier. Para conocer esa «ciencia espiritual» hay que separarse por fuerza del mundo material. Steiner lo hizo.

—¿Era médium?

—¡Claro que no! Steiner fue un filósofo. Si en vez de morir a los sesenta y cuatro años lo hubiera hecho a los cincuenta, antes de adentrarse en «lo oculto», hoy estaría considerado a la altura de Bergson, Husserl o Karl Popper. Pero su curiosidad lo llevo a explorar otras vías. Que no tuvieron nada que ver con el espiritismo.

—Entonces…, ¿cómo accedió a esas revelaciones?

—Sólo podemos especular. Steiner estaba convencido de que detrás del mundo material que nos revelan los sentidos existe otro espiritual. Y creía que todo ser humano tiene la capacidad de acceder a ambos. Bastaría un sencillo entrenamiento para, por ejemplo, llegar a controlar ese periodo que existe entre la vigilia y el sueño y lanzarnos a ese mundo invisible.

—¿Y creía que cualquiera podría hacer eso?

—De hecho, lo hacemos. Cuando leemos un libro que nos conmueve entramos en un estado mental diferente. Es como entrar en otro mundo. Cuando admiramos una pintura o escuchamos una melodía que toca algo en nuestro ser más íntimo sucede lo mismo. Es como si lográramos elevarnos por encima de lo material y, por un instante, fuéramos capaces de participar de algo sublime. Steiner, pues, exploró esos estados a conciencia y obtuvo de ellos mucha información.

—Como la de los dos Jesús…

—Exacto. En varias de sus conferencias nos dio detalles convincentes de cómo el Jesús salomónico y el natánico terminaron viviendo en el mismo pueblo. Incluso de cómo sus padres establecieron una gran amistad. El niño que menciona Mateo despuntó enseguida como un sabio. En cambio, su compañero de juegos, el Jesús descrito por Lucas, tuvo más dificultades para adaptarse al mundo. El primero tuvo hermanos carnales. El segundo fue hijo único. Cuando el primero nació, Gabriel se apareció a su padre en sueños. Sólo a él. De hecho, así lo cuenta Mateo. En cambio, el segundo nació tras la visión que María tuvo de ese mismo ángel. Las diferencias entre ambos fueron, como ves, muchísimas.

—Vale. —Tragué aire—. Supongamos que te creo. ¿Cómo es que terminamos fundiéndolos en un solo individuo?

—Porque ocurrió algo.

—¿Algo?

—Ésta es la parte más difícil de aceptar para nuestra mentalidad racional. Te lo contaré lo mejor que pueda —prometió. Asentí y lo animé a continuar—. Steiner afirma que, cuando el niño natánico cumplió doce años, las dos familias con sus hijos peregrinaron a Jerusalén por la Pascua. ¿Recuerdas el episodio que cuenta Lucas, cuando Jesús se pierde en el templo? Ese Jesús fue el inadaptado, el silencioso, y sin embargo salió de aquel lugar transmutado, con una erudición y un conocimiento de las Escrituras impropio de alguien de su edad. Lo que nos cuenta Steiner es que en el templo el alma de los dos chiquillos se fundió en una sola. Fue un proceso espiritual, difícil de explicar, que tardó tres días en completarse y que hizo que el Jesús salomónico se debilitara y muriera al poco tiempo, depositando toda su inteligencia en el cándido Jesús natánico.

—Parece ciencia ficción, la verdad.

—Lo comprendo. Estamos hablando de otra lógica. Pero es un hecho que a partir de ese momento los evangelistas lo silenciaron todo respecto a Jesús. No volvieron a contarnos nada de él hasta su reaparición en el Jordán, su bautismo y el inicio de su vida pública. Ahí es donde surge el Cristo que conocemos, el ungido, el hombre que ha comprendido cuál es su misión y está dispuesto a morir por ella.

—¿Y nadie hasta Steiner se dio cuenta de esto? —pregunté con cierta picardía, recordando lo que me había dicho el maestro del Prado días atrás.

—¡Claro que sí! Muchos pintores conectaron de manera inconsciente con esa idea y se atrevieron a representarla en sus obras. Debieron pasar por un proceso similar al de nuestro filósofo. El más preclaro de esos artistas visionarios fue el Bergognone[*], un pintor que a principios del siglo XVI elaboró un estuco en el que recreó lo sucedido a Jesús en el templo. Se encuentra en la basílica de su patrón, san Ambrosio, en Milán, y no hay otro como él. Por eso lo he puesto en la cubierta de mi libro. Mira. Es ése.

Acerqué la vista a donde me dijo y me quedé estupefacto. Conocía la iglesia a la que pertenecía esa escena. Durante un viaje de estudios a Milán, tropecé con ella callejeando por los rincones próximos al castillo de los Sforza. Recordaba haber admirado su altar de oro macizo, la serpiente de bronce que, según la tradición, caerá de su columna cuando el fin del mundo se acerque, e incluso llegué a meditar frente al esqueleto del santo expuesto en su cripta, pero no me había fijado nunca en esa imagen. Romano me explicó que se conservaba en el tesoro del Museo Sacro de la basílica. Se trata de un panel ejecutado en un estilo algo primitivo. Pero su aire arcaico no fue lo que me impactó. En la imagen, en efecto, se veía a dos niños Jesús: uno, sentado en un trono y rodeado de sacerdotes. Y otro, arropado por la Virgen, en pie, que parecía estar a punto de abandonar la escena.

¿Cómo era posible?

—¿Qué? ¿Cómo interpretas esto?

Me encogí de hombros. Romano hablaba con una seguridad apabullante:

—Lo cierto es que, como te he dicho, otros artistas de ese tiempo plasmaron esta misma idea en sus obras. Steiner insinúa que esos hombres «conectaron» con el secreto porque había llegado el momento de empezar a desvelarlo. En el Museo del Prado tienes un ejemplo magnífico. Se trata de una tabla pintada por un discípulo directo del Bergognone que trabajó también para Leonardo da Vinci: Bernardino Luini. En las salas de pintura italiana cuelga su Sagrada Familia, que Felipe II recibió como regalo de la ciudad de Florencia. La verás enseguida. Es muy hermosa. Muestra a dos niños abrazándose bajo una María muy leonardiana, ligeramente bizca[*], y un san José tranquilo, apoyado en su vara. Cuando contemples el cuadro, Javier, detente unos minutos en él. No corras. Trata de respirar la atmósfera que emana. Huele el lirio en flor y fíjate luego en la esquina inferior izquierda de la tabla. Bajo uno de los niños se ve la tradicional cruz de palo largo del Bautista. Aparentemente no se trata de una alusión al segundo Jesús… Pero te diré algo: estoy convencido de que el cuadro fue manipulado para hacerlo asumible a los ojos de Felipe II. Que esa cruz fue un añadido posterior, hecho por alguien horrorizado ante el secreto de los dos niños Jesús.

—¿Un añadido?

—Sí. Muchos propietarios de estos cuadros optaron por disfrazar a uno de los niños con los atributos de san Juan Bautista. Nadie quería problemas con la Inquisición. Así que los vistieron con pieles de cordero o les colocaron una cruz como ésa para disimular el mensaje del cuadro. A veces pedían esos retoques al artista original, pero si éste había muerto o se negaba, no dudaban en encargárselo a otro. El propósito era hacerlas parecer más «ortodoxas», que nadie hiciera preguntas incómodas.

Jesús entre los doctores del templo. Ambrogio Bergognone o escuela (inicio s. XVI). Basílica de San Ambrosio, Milán.

—¿Puedes darme otro ejemplo de cuadro retocado?

—¡Los que quieras! La Virgen de las Rocas de Leonardo es uno.

—¿En serio?

—Desde luego. La primera versión, la que se conserva en el Museo del Louvre, muestra a dos bebés que parecen iguales. La segunda en cambio, la que tiene la National Gallery de Londres, presenta a uno de ellos con la cruz larga de san Juan en el regazo. Pues bien: esa cruz y los halos que tienen los personajes no son de Leonardo. Fueron añadidos con posterioridad.

—¿Y quién se atrevería a profanar un Leonardo?

—Eso es lo de menos, Javier. En ese tiempo el artista importaba mucho menos que el mensaje de su obra. Recuérdalo.

Lucía me miró entonces con ojos chispeantes:

—Ebbene, ¿ahora qué piensas?

Su pregunta no tenía respuesta. No pensaba nada. Nada en absoluto.

—Desde mi punto de vista, la ocultación de esta verdad es una tremenda conspiración… —añadió Romano.

—… Pero si Steiner tiene razón, los artistas del Renacimiento estuvieron a punto de echarla a perder. ¡Hicieron público el secreto! —susurré.

—Algunos, Javier. Sólo algunos lo hicieron.

—¿Como Rafael?

—Sí. Como él. ¿Conoces la que llaman la Sagrada familia de la Perla?

Sagrada Familia. Bernardino Luini (s. XVI). Museo del Prado, Madrid.

Asentí. «¡Y tanto!»

—Steiner observó que todos sus cuadros importantes, a excepción de La Transfiguración, corresponden a escenas anteriores a la muerte del Bautista. Y eso es porque, según él, la personalidad que animaba al artista había sido en otra vida ese personaje bíblico.

—Para aceptar eso hay que creer antes en la reencarnación.

—Cierto —concedió Romano—. ¿Y La escuela de Atenas? ¿La conoces bien?

—¡Ah! —salté—. ¿Es que también hay un Jesús pintado ahí?

—Uno no. Tres.

Me estremecí.

—¿De verdad?

—Y dos Rafaeles.

Aquello terminó de desconcertarme. Sabía del autorretrato de Rafael entre los astrólogos, pero ignoraba que hubiera otro divino de Urbino en la escena. ¿Alguien iba a explicarme la razón de esa duplicación de personajes?

Romano ya había comenzado a hacerlo:

—Como ya sabrás, se trata de un mural inspirado en ideas neoplatónicas. Rafael se propuso mostrar a sus contemporáneos cómo el pensamiento de Platón, las ciencias y las enseñanzas del cristianismo podían vivir en total armonía. Así que a la derecha del mural pintó las fuentes cristianas y a la izquierda las paganas.

—¿Y dónde está Jesús?

—Como te he dicho, aparece representado tres veces. Una como el niño inteligente que menciona el Evangelio de Mateo, junto a la columna que sustenta el arco de la escena, apoyado en el fuste de otra que está incompleta, y leyendo. Otra como el niño de doce años que se transmuta en el templo. Está al otro lado de ese mismo fuste. Y una tercera como Cristo, vestido de blanco, adulto. Está de pie, mirando al espectador, junto a Juan el Evangelista, que le muestra un libro al que Él no presta atención.

La escuela de Atenas (detalle). De izda. a dcha., Jesús niño, Rafael niño, Perugino, Jesús a los doce años y, más adelante, en pie y mirándonos, Cristo.

Tomé nota como un loco de aquellas coordenadas para comprobarlas después en la biblioteca, y cuando estuve listo retomé mi pequeño interrogatorio:

—¿Y Rafael?

—Está justo entre los dos primeros Jesús. Es el niño que posa la mano en el hombro de un varón vestido de azul, que a su vez apoya un libro sobre el fuste de la columna anterior, y a quien Rafael pintó con el rostro del Perugino, su primer maestro. Retratándose justo ahí nos está diciendo que él conocía el secreto de los dos niños Jesús desde que entró a pintar en el taller de su maestro[39].

—Interesante —murmuré.

—Interesante no… —me corrigió Lucía—, affascinante!