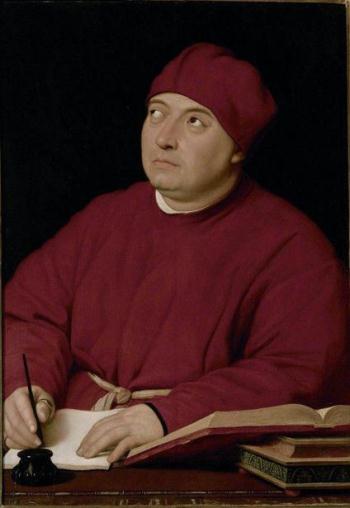

La Sagrada Familia del Roble. Rafael Sanzio (1518). Museo del Prado, Madrid.

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE

El último martes antes de las vacaciones fue un día peculiar. Estaba tan entusiasmado con lo que había aprendido del Apocalypsis Nova en El Escorial que no veía la hora de regresar al Prado y demostrarle a mi «guía» que su nuevo alumno era alguien a quien merecía la pena tutelar. Hasta había concebido un plan para que aquella mañana pasara lo más deprisa posible: iría a clase, almorzaría con Marina en su facultad y al fin, sobre las cuatro y media, buscaría al doctor Fovel en el museo. Sólo tendría que poner una excusa creíble a Enrique de Vicente, el director de mi revista, para no tener que acercarme por la tarde a la redacción, en la carretera de Fuencarral. No conté con que un imprevisto pudiera desbaratar mi empresa. Y el imprevisto, claro, llegó. Fue un pequeño incidente, casi anecdótico, que sin embargo empezó a hacerme creer que nada de lo que estaba ocurriéndome era fruto del azar.

¿O sí?

Me explicaré.

Como futuros periodistas profesionales, mis compañeros de carrera y yo teníamos la obligación de estar al tanto de la actualidad. En aquellos días las cosas estaban muy tensas en el panorama internacional. Irak había invadido Kuwait en agosto. La ONU llevaba meses fracasando en sus intentos por hacer que Saddam Hussein retirase sus tropas de los pozos de petróleo del golfo Pérsico. Y por si fuera poco, hacía sólo dos semanas que el Consejo de Seguridad había autorizado el uso de la fuerza contra el régimen de Bagdad. Los periódicos de la mañana habían dado la peor de las señales posibles: Estados Unidos tenía en ruta hacia el Golfo a tres de sus portaaviones. Iban a unirse a un despliegue militar que ya sólo presagiaba guerra. Y la guerra es el afrodisiaco más poderoso que existe para la clase de periodismo que nos estaban enseñando.

Fue como si de repente todos se hubieran vuelto locos. Una actividad febril se apoderó de pasillos y aulas. En el patio de la facultad, mientras unos organizaban una marcha contra las operaciones armadas, otros improvisaban una extraña «conferencia de paz» con alumnos y profesores que tuvieran alguna conexión kuwaití. El resto parecían concentrados en preparar pancartas y octavillas que ayudasen a subir la temperatura política del campus. La noticia de que Mijaíl Gorbachov no iba a viajar a Estocolmo a recoger el Premio Nobel de la Paz por «presiones del trabajo» en la Unión Soviética terminó de calentar los ánimos. Todos creían que el gran ataque aliado contra Bagdad era inminente. Y también que las represalias de Saddam contra el vecino Israel desencadenarían poco menos que la tercera guerra mundial.

Yo, la verdad, no podía estar más ajeno a todo aquello. Casi todas mis prioridades tenían en ese momento quinientos años de antigüedad y ninguna estaba vinculada a la política internacional. Fue entonces cuando mi profesor de Historia Contemporánea se acercó para pedirme algo que me haría caer de bruces en el nivel de realidad colectivo: «¿No fuiste tú quien comentó una vez en clase que ya habían circulado profecías en Europa sobre esta guerra?» Ahora sabía por qué don Manuel no me había quitado el ojo de encima en toda la hora. «¿Puedes preparar para mañana una exposición de ese tema para discutirlo con el grupo? Seguro que da para un buen debate.»

Su propuesta me descolocó. Llevaba desde el domingo sin pensar en otra cosa que en profecías. Eso era lo bueno. Pero el comentario al que él se refería lo deslicé a principio de curso, al poco de la invasión de Kuwait. Y eso era muy raro. ¿A qué venía recuperarlo ahora? ¿Qué le había hecho pensar en mí justo en ese momento? Por desgracia, tenía esa asignatura en la cuerda floja. O me tomaba su invitación como una oportunidad para mejorar mi nota o la rechazaba y seguía vagando a mi aire entre los profetas del Renacimiento.

Acepté a regañadientes.

Durante toda la tarde, y contra lo que me pedía el cuerpo, me olvidé por completo del Apocalypsis Nova, de La Virgen de las Rocas, de El Escorial y —otra vez— de Marina, para sustituirlos por videntes, mensajes de la Virgen, cuartetas de Nostradamus y profetas modernos de toda condición. Entonces no supe ver que gracias a ese encargo iba a aprender algo interesante.

Hacia las cinco de la tarde ya tenía una idea de lo que iba a contar en la clase del día siguiente. Me había dado cuenta de que los augurios de la guerra del Golfo no estaban tan lejos como creía del espíritu profético que señoreó Europa en tiempos de Rafael. En cuestión de horas, tirando de hemeroteca —y en una época en la que no existía Internet, ni Google, y la presencia de ordenadores en la universidad era testimonial—, había reunido un buen puñado de pronósticos que podían asociarse lo mismo a la actualidad que al tiempo en que los sultanes otomanos amenazaban a los países del mediterráneo cristiano. Entre los más llamativos, destacaban los del único pontífice de la Historia con un aparente don profético propio: Juan XXIII, el Papa Bueno. Según el trabajo que un periodista italiano llamado Pier Carpi publicó a mediados de los setenta y que por casualidad estaba en los fondos de la facultad, fue hacia 1935 cuando el entonces obispo y delegado apostólico en Turquía y Grecia, Angelo Roncalli, tuvo siete sueños que lo convertirían en un discreto visionario. En ellos conversaba con un anciano «con el cabello blanquísimo, el rostro de perfiles aguzados, la tez oscura y la mirada dulce y penetrante[23]» que le mostró dos libros que contenían revelaciones sobre el futuro de nuestra especie. Días más tarde, para su sorpresa, ese mismo anciano terminó visitándolo en su pequeño piso de la costa de Tracia y lo convenció para que se iniciara en una suerte de rito rosacruciano. Fue allí donde Roncalli, siempre según Carpi, redactaría sus profecías. Las escribió en francés sobre hojas de papel azulado, y una parte de ellas terminaron en manos de ese periodista… después de que ese mismo anciano misterioso sometiese a Carpi a varias pruebas que lo acreditaron como legítimo depositario de dicha información.

Era una historia rocambolesca, cierto, pero deliciosa para exponerla ante un grupo de futuros periodistas. Tenía que ver con información exclusiva, con fuentes y con el modo de administrar una filtración interesada. Cuanto más estudiaba el caso Roncalli, más me llamaba la atención lo parecido que era a los raptus del beato Amadeo. El esquema de ambos relatos era prácticamente idéntico: Gabriel o un anciano venido de sabe Dios dónde —eso era lo de menos— hacía partícipe de vaticinios proféticos a un hombre de la Iglesia. Al beato Amadeo en ocho éxtasis. Al futuro Juan XXIII en siete sueños. A modo de curiosidad, copié un par de ellos en el cuaderno que me había llevado a El Escorial. Uno rezaba: «La media luna, la estrella y la cruz se enfrentarán. Alguien mantendrá en alto la cruz negra. Del valle del Príncipe vendrán los jinetes ciegos.»[24] Y el otro: «La gran arma estallará en Oriente, produciendo llagas eternas. La infame cicatriz no se borrará jamás de la carne del mundo.»[25]

Bien entrada la tarde, con el trabajo listo y la poca luz del día ocultándose ya tras el perfil de la Ciudad Universitaria, dejé la facultad con una extrañísima sensación en el cuerpo. ¿Era casual que todo lo que me había ocurrido en las últimas setenta y dos horas estuviera relacionado con papas, pinturas y profecías?

¿Qué iba a decir el doctor Fovel de todo esto?

¿Tendría mi particular anciano del Prado —en quien ya no podía dejar de ver la descripción de Carpi— la culpa de todo?

Seis cincuenta de la tarde. Llegué al museo con un mal presentimiento. Y no era por culpa del frío. Me atormentaba haber perdido todo el día con aquel encargo inesperado, y ahora apenas me quedaba una hora para encontrar al maestro. Mientras me zarandeaban los vaivenes del metro me imaginé lo peor. Quizá Fovel me había puesto a prueba, del mismo modo que el anciano de Roncalli a Pier Carpi, y si no me presentaba a tiempo perdería la gran oportunidad de acceder a sus enigmas. Tal vez, si no daba con el doctor Fovel como habíamos quedado, no volvería a verlo jamás.

Corriendo, accedí al corazón de la pinacoteca por la puerta de Velázquez que relampagueaba entre luces de Navidad. Sin prestarles la menor atención, torcí a la izquierda en busca de la galería de pintura italiana. Allí fue donde nos habíamos despedido. Justo delante de La Perla. Pero no lo vi.

No estaba.

Con el pulso acelerado, miré en todas direcciones tratando de reconocer su abrigo negro entre los últimos visitantes del día. Deambulé incluso por las salas contiguas, no fuera que el misterioso maestro hubiera decidido distraerse junto a los Botticelli o los Durero. Pero todo fue en vano. Quedaba una última opción: podría estar en la sala 13. ¿Dónde si no? Ahí era donde me remitió el domingo cuando nos despedimos. «Es mi favorita», había dicho. Y, diligente, me acerqué a uno de los paneles informativos del museo para ubicarla.

El plano del edificio no parecía muy complejo. Lo formaban setenta y cuatro salas divididas en dos plantas, pero ¿dónde diablos estaba la número trece?

—¿La sala 13?

La bedel a la que me dirigí con gesto de urgencia me miró de arriba abajo como si le hubiera preguntado por algo de otro planeta.

—He quedado ahí con un amigo —dije tratando de disipar sus suspicacias.

La joven encargada soltó entonces una risita.

—¿Qué le hace tanta gracia?

—¡Pues que te han gastado una broma, chico! No hay ninguna sala 13 en el museo. Ya sabes —me guiñó un ojo—: por lo de la mala suerte…

Por un segundo me costó aceptar lo que estaba oyendo. El Museo Nacional del Prado, la mayor institución cultural del país, había evitado numerar una sala con el fatídico número, igual que algunas compañías aéreas omiten la fila 13 en sus aviones, o ciertos hoteles pasan de la planta 12 a la 14. Estaba atónito.

La señorita insistió:

—No la busques. En serio. Nunca ha existido.

Aquella tarde aprendí lo que era el vacío. La nada. De repente estaba ante un callejón sin salida. Frente a un muro imposible de sortear.

¿Qué debía hacer?

¿Me habría gastado Fovel una broma de mal gusto?

¿O quizá, como preferí pensar en ese momento, aquello podría formar parte de una especie de prueba?

Desde la primera vez que lo vi, Fovel me había recordado —quién sabe por qué— a ese otro maestro con el que un jovencísimo Christian Jacq se había tropezado frente a la catedral de Metz, cerca de Luxemburgo, a primeros de los años setenta. Cuando la leí, su historia me impactó. Contaba cómo en cierta ocasión Jacq, al que aún faltaba mucho para convertirse en el escritor mundialmente conocido que hoy es, admiraba los relieves de esa catedral cuando un hombre «de mediana estatura, ancho de hombros y pelo plateado[26]» —¡otro más como el anciano de Pier Carpi!— se le acercó y se ofreció como guía. Dijo llamarse Pierre Deloeuvre, que es un nombre de fuertes resonancias masónicas, traducible literalmente como Piedra de la Obra. El caso es que, fuera ésa o no su verdadera identidad, aquel tipo instruyó a Jacq acerca del significado iniciático de la iconografía catedralicia, proporcionándole una comprensión global de los templos cristianos que, desde entonces, el autor vio como «máquinas» para acercarse a lo divino.

La de Deloeuvre, sin embargo, no fue una enseñanza gratuita. A Jacq le costó superar ciertos tanteos. Demostrar que realmente merecía recibirla. Comprometerse a que lo aprendido sería utilizado para dar luz y no para sembrar más confusión.

¿Estaba Fovel haciendo algo parecido conmigo?

¿O acaso yo, superado por el bombardeo de información de aquellos días, empezaba a ver fantasmas donde sólo había un buen hombre dispuesto a dar un rato de conversación a un joven aficionado al arte?

Lo mejor iba a ser que me tranquilizara. Debía sujetar las bridas de mi imaginación. Ser paciente. Si mi maestro tenía que aparecer, lo haría. De lo contrario, tal vez fuera cuestión de regresar al día siguiente, o al otro, con algo más de tiempo. U olvidar aquel embrollo para siempre. A fin de cuentas, la idea de estar sometido a una especie de examen era cosa de mi fantasía. Nada más. Y confortado por esa idea desanduve mis pasos hasta la galería en la que colgaba La Perla. Tanto si el maestro llegaba como si no, al menos templaría mi espíritu admirando unos cuadros de los que ya sabía más cosas. Meditar ante cualquiera de ellos no me haría ningún daño. Es más, ahora era consciente de que uno de los propósitos supremos del artista al ejecutar esas pinturas había sido el de inducir una experiencia espiritual en el espectador.

Elegí —o me eligió, nunca se sabe— La Sagrada Familia del Roble.

Era ésta una tabla de dimensiones parecidas a la que había examinado el domingo con Fovel, con la misma Virgen y los mismos dos niños como ejes centrales de la composición, aunque sin la santa Isabel del anterior. Una ausencia, por cierto, que confería a la escena una desazón muy particular que me atrapó desde el primer vistazo.

Dócil ante su misterio y resignado por la vana espera, me dejé llevar por el instinto.

Al principio no le di importancia. Sin embargo, cuando llevaba cinco minutos sin despegar la vista de esa Sagrada Familia, la pesadumbre inicial —que al principio atribuí a mi estado de nervios— se había tornado en una injustificable angustia.

La Sagrada Familia del Roble. Rafael Sanzio (1518). Museo del Prado, Madrid.

«Un momento.» Me froté los ojos. «¿Por qué me siento así?»

En un esfuerzo por racionalizar aquella primera impresión, intenté atribuirla a la geometría de la escena. Mientras que en La Perla los personajes se agrupaban formando un triángulo muy parecido al que se adivina en La Virgen de las Rocas de Leonardo, en ésta formaban una diagonal que daba la impresión de dispersarlos. ¿Era, pues, ese «desorden» lo que me desasosegaba? «No», concluí al punto. «No puede ser.» Sobre todo porque la imagen era de lo más bucólica. No se vislumbraba amenaza alguna en el ambiente. Es más: el mismo san José, que en la otra tabla estaba casi oculto, contemplaba ahora a los chiquillos con un gesto meditabundo, tranquilo, como si, aun intuyendo el futuro que los aguarda, no le preocupara lo más mínimo. Y tras ellos, un amanecer parecido al de La Perla. Un presagio del alba que los dos niños estaban a punto de traer a la humanidad.

La tabla era, pues, serena. Algo melancólica. Balsámica.

Pero ¿por qué no me daba paz?

—¿Qué, hijo? Te inquieta, ¿verdad?

«¡Dios!», di un respingo. La voz severa del doctor Fovel sonó a mi espalda, exactamente como si acabara de salir de la nada.

—Me alegra verte de nuevo —añadió cordialmente.

Le miré los pies. Sé que suena raro. Pero en alguna parte había leído que los fantasmas no tienen pies. Fovel, por supuesto, los tenía en su lugar. De hecho, calzaba unos zapatos ingleses con hebilla que era imposible que yo no hubiera oído golpear en el enlosado. Y volvía a estar ante mí con el mismo aspecto impecable del día anterior.

—Es normal que esta obra te produzca cierta desazón, hijo… —añadió como si pudiera adivinar mi estado.

Yo le sonreí. Supongo que forcé el gesto para conjurar el sobresalto. El maestro se había presentado en el lugar exacto de nuestro primer encuentro, tal y como había prometido. Quizá había esperado a que las salas del museo fueran quedándose vacías, porque, cuando llegó, un silencio casi absoluto envolvía de nuevo el lugar. Él siguió a lo suyo.

—… y eso es porque su mensaje es tan equívoco como el de La Virgen de las Rocas que dejamos pendiente de explicar el domingo. ¿Te acuerdas?

Asentí.

—¿Sabes en qué reside ese equívoco? Míralo bien, por favor.

Lo hice. Pero no dije nada.

—¿Lo ves? Imagina por un momento que no tienes ni idea de la fe cristiana. Si no te detienes en consideraciones religiosas, éste te parecería el retrato de una familia con dos hijos. Pero Jesús, tú lo sabes, y millones de cristianos también, fue hijo único, ¿no?

«¡Claro!», reaccioné. «¿Cómo no me he dado cuenta antes?»

—Hay algo más: presta atención a los niños. Y a la cuna de mimbre. Es la misma que ya vimos en La Perla, sólo que, a diferencia de aquélla, en ésta ambos infantes tienen un pie plantado entre sus sábanas. No hay que ser muy listo para leer ese símbolo, ¿verdad? Rafael está diciéndonos que ambos proceden de la misma cuna. Tienen un mismo origen genealógico.

—El ángel Gabriel —solté, no sin cierta ironía.

Fovel me puso una mano en el hombro. Sentí un escalofrío.

—No es para tomárselo a broma, hijo. A principios de siglo, un filósofo del Imperio austriaco llamado Rudolf Steiner creyó haber comprendido, por fin, por qué tantos artistas del Renacimiento se empecinaron en retratar a la Virgen con dos niños que parecían dos gotas de agua. No fueron sólo los que pintaron Rafael o Leonardo. También Tiépolo, Yáñez de la Almedina, Juan de Juanes, Luini, Cranach, Berruguete. ¡Decenas de ellos! Pintar dos bebés idénticos junto a una sola madre se convirtió en una discreta costumbre. Como si de repente los artistas hubieran comprendido algo. Como si hubieran accedido a algún conocimiento que había permanecido oculto hasta entonces y hubieran querido compartirlo con los mecenas que les encargaban sus obras. Eso sí, de forma sutil.

«Rudolf Steiner.» Garabateé aquel nombre en el cuaderno que llevaba encima.

—¿Se refiere a un conocimiento distinto al del Apocalypsis Nova? —pregunté.

—Oh, sí. Para Steiner, lo que estos cuadros demuestran en realidad es que existieron dos niños Jesús, dos mesías que nacieron casi simultáneamente en Galilea, de familias diferentes pero próximas, y cuya existencia decidió ocultarse al mundo. Según explicó en sus conferencias, las primeras comunidades cristianas decidieron esconder ese hecho para no crear escisiones innecesarias entre ellos. Siglos más tarde, quienes accedieron al secreto comenzaron a sugerirlo en la iconografía, aunque disfrazando de Bautista a uno de los dos chiquillos para evitar el escándalo. O algo peor.

—¿Dos niños Jesús? Había escuchado que santo Tomás pudo ser hermano de Jesús, por aquello de que su nombre en arameo significa «gemelo»…,[27] pero lo que usted propone es aún más increíble. ¡Es una locura!

—No te precipites, hijo —me amonestó solemne—. Abre los ojos. Mira al mundo sin prejuicios. Acude siempre a las fuentes y decide después por ti mismo dónde está la verdad. Ésa es la grandeza del camino que te propongo.

En ese momento ignoraba lo lejos que iba a llevarme esa frase. Entonces yo sabía muy poco de Steiner, la verdad. Apenas que fue un apreciable filósofo, seguidor de Goethe, escritor y artista, pero sobre todo impulsor de los cultivos biodinámicos, de clínicas que consideraban que las enfermedades deben tratarse equilibrando lo físico y lo espiritual, o de las escuelas Waldorf. Esa especie de Leonardo de principios del siglo XX —que pintaba, esculpía, escribía y hasta ideaba estructuras arquitectónicas— había imaginado un sistema de enseñanza que no sólo potenciaba el estudio tradicional, sino también el conocimiento intuitivo y el acercamiento a las artes desde una perspectiva emocional. Su nombre en boca de Fovel resultaba más que prometedor. Lo subrayé. Y anoté al lado el de una persona que sabría hablarme más de él: Lucía.

Guardé aquella pista en la recámara, y le solté lo que llevaba un día entero deseando decirle.

—¿Sabe, doctor? Me alegra que mencione lo de acudir a las fuentes, porque eso es exactamente lo que he hecho.

—¿De veras?

—Oh, sí. He estado en la biblioteca de El Escorial y he tenido en mis manos el Apocalypsis Nova —proseguí—. Ahora ya sé cómo inspiró a Leonardo y Rafael; e incluso puedo demostrar que al menos Da Vinci tuvo ese libro en su colección particular.

Mi revelación cayó como una bomba en el viejo maestro. Lo vi en sus ojos. Sus pupilas se dilataron discretamente al tiempo que la expresión de su rostro se alteraba.

—Vaya… —titubeó Fovel—. Eso sí es una sorpresa.

—Por cierto… —Ahora que lo sentía en mi terreno, aproveché para inquirir—: ¿Estuvo usted la semana pasada en el monasterio consultando el libro del beato?

La oscurecida mirada del maestro relampagueó por un instante.

—No. ¿Por qué lo preguntas?

—No… —dudé—. Por nada.

—¿Y sobre Rafael? ¿Encontraste su conexión con el Apocalypsis Nova?

Sacudí la cabeza, algo decepcionado.

—Eso nadie supo decírmelo.

—Pues es bien sencillo. A ver, ¿quiénes regentan la biblioteca de El Escorial, hijo?

—Los agustinos.

—¿Y no te lo contaron?

—¿No me contaron qué, doctor?

—Que uno de los principales mentores de Rafael Sanzio en Roma fue el superior de la Orden de San Agustín, el padre Egidio de Viterbo.

—Nunca lo he oído nombrar.

—Y supongo que tampoco a Tommaso Inghirami, el bibliotecario de Julio II.

—Tampoco.

—Pues ambos fueron los que, por sugerencia del paisano de Rafael, Donato Bramante, lo introdujeron en la corte de Julio II y quienes dirigieron nada menos que el programa pictórico de La escuela de Atenas. Tanto uno como otro fueron seguidores de Marsilio Ficino, ya sabes, ese docto florentino que tradujo al latín los libros de Platón y de Hermes Trismegisto desatando una pasión sin límites por las enseñanzas perdidas del mundo antiguo; aunque sólo las compatibles con el cristianismo, claro. Ficino fue, en suma, quien «inventó» el Renacimiento desde su academia en Careggi, en tiempos de Cosme el Viejo[28], y quien inoculó la idea de que los filósofos deben sustentarse en los principios físicos para llegar a los metafísicos. Para ese grupo de personas, la materia, lo visible, es la puerta de entrada oculta para acceder a lo espiritual, a lo invisible. A Dios[29]. Y Rafael aprendió a pintar con ellos sirviendo a ese supremo propósito.

—¿Me está usted diciendo que sus pinturas son una especie de puertas al mundo espiritual?

—Como lo fueron las catedrales góticas levantadas por los maestros constructores en el siglo XII. Exactamente[30].

—Entonces, se trata de una idea que viene de muy atrás…

—En realidad, desde la prehistoria, hijo. En el tiempo de las cavernas, hace como poco cuarenta mil años, ya se pintaban imágenes en las paredes para lograr el acceso a los mundos sutiles. El arte era considerado por su valor no estético sino práctico, ya que permitía fijar escenas y símbolos que a menudo evocaban lo sobrenatural. Había que aprender a mirarlos desde el alma y no sólo con los ojos.

—¿Y Rafael? ¿Consiguió su objetivo? ¿Abrió esas… puertas?

Fovel se llevó la mano al cabello, alisándoselo hacia atrás, como si buscara la mejor manera de transmitirme su siguiente concepto.

—En la Edad Media y el Renacimiento, amigo mío, todo el mundo aceptaba que los artistas, los intelectuales (aunque también los locos) eran los únicos preparados para alcanzar momentos de plenitud mística. De algún modo eran vistos como los guardianes de las llaves del más allá. Gentes capaces de unir el mundo terrestre con las potencias celestiales.

—Como los médiums…

—En este campo conviene que seleccionemos muy bien las palabras, hijo. Pero fueron algo así, en efecto. Se asumía como natural que cualquier creación humana sublime hubiera sido dictada o participada desde «esferas superiores». De ellas es de donde creían que llegaba todo orden y armonía. Ficino escribió mucho sobre este asunto, e incluso sabemos que él mismo fue receptor de comunicaciones sobrenaturales[31]. Respetables sabios de la Iglesia, como Tomás de Aquino, estudiaron el misterio. Y los padrinos romanos de Rafael, a buen seguro, lo instruyeron en la existencia de ese vínculo y en cómo potenciarlo.

—Parece convincente.

—Lo es y te lo demostraré. Hablemos de Tommaso Inghirami, el bibliotecario.

—Adelante.

—En 1509, mientras estaba pintando La escuela de Atenas, Rafael se tomó unos días para retratarlo. En ese cuadro, el amigo neoplatónico del pintor aparece con un notable estrabismo. Es el mismo defecto que años más tarde veremos en el niño poseído de su obra maestra, La Transfiguración. En la clave simbólica de la época, esa característica indicaba el acceso que ambos —niño y sabio, ambos con mirada especial— tenían a fuentes sobrenaturales de conocimiento. Los dos, uno por la vía del estudio pero también a través de la cábala y de otros saberes ocultos, y el otro mediante los éxtasis, habían alcanzado el reino del espíritu.

—Pero ¡eso es tremendo! Si acepto eso, tendré que creer que la mitad de los prohombres de aquel tiempo eran una especie de místicos, de iluminados. El beato Amadeo, el bibliotecario del papa, incluso Rafael…

—La mitad no. ¡Todos! Y no sólo los prohombres, hijo. Según la doctrina neoplatónica de Ficino que inculcaron en Rafael sus maestros De Viterbo e Inghirami, el hombre es «un alma racional que participa de la mente divina, pero que emplea un cuerpo»[32]. Su misión al descender a la Tierra no es otra que la de hacer de «lazo de unión entre Dios y el mundo»[33]. Y en cuanto al beato Amadeo —dijo Fovel relajando algo el tono—, hay algo que no te he dicho y que conecta a Rafael inequívocamente con el Apocalypsis Nova…

—¿De qué se trata?

Retrato de Tommaso Inghirami. Rafael Sanzio (1509). Galería Palatina, Florencia.

—El vínculo entre ambos es La Transfiguración. El original está en los Museos Vaticanos. Deberías ir a verla.

—Me temo que me queda un poco lejos, doctor —suspiré.

—No importa. Estás de suerte. También puedes admirarla aquí, en la excelente copia que hizo su discípulo Giovanni Francesco Penni y que se conserva en este museo. Vasari dijo de ella que era el gran cuadro de Rafael, su obra «más bella y más divina». Y estoy de acuerdo. De hecho, refleja como ninguna otra pintura de la Historia cómo se comunican el mundo visible y el invisible.

—Pero los cuadros que muestran el mundo celestial arriba y el mundo material abajo son bastante comunes —objeté, rememorándola.

—Eso es cierto. Pero en La Transfiguración hay una sabiduría oculta que no encontrarás en ninguna otra. Es una filosofía que explica el modo en el que ambos mundos interactúan utilizando al ser humano como vehículo, exactamente como Ficino y su Academia defendieron.

Escuché aquello con cierta incredulidad.

—¿Quiere decir que La Transfiguración es una especie de tratado sobre la comunicación con el más allá?

—Haz una prueba. Cuando te pongas delante de ese cuadro, sigue las observaciones que voy a darte y lo comprenderás. Verás: representados en su plano inferior vas a encontrar a los apóstoles discutiendo en torno a un niño de unos doce años que parece poseído. Es el de la mirada especial. Fíjate sobre todo en cómo levanta un brazo al cielo y con el otro apunta al suelo, en lo que es toda una declaración de principios de su función como intermediario entre ambos mundos. Esa escena, una vez más, tampoco está sacada de la Biblia. En ningún momento se dice que un poseso estuviera con los apóstoles a los pies del monte Tabor. Y, sin embargo, ahí vemos a Mateo sentado con un libro abierto, sin tocar el suelo con los pies, indicándonos que el conocimiento tradicional no nos va a servir esta vez para comprender lo trascendente. Mateo fija la vista en una mujer. Y ella esconde otra clave importante. Esa mujer arrodillada que está dándonos la espalda es una alegoría de Sofía, la sabiduría de los griegos clásicos. Y con sus índices señala al endemoniado. Es como si el cuadro nos advirtiera que la sabiduría conoce dónde está la llave para lograr saltar de un mundo a otro. La llave es el chico. Por supuesto, no todos lo entienden así. Judas contempla la escena con desconfianza. Y Simón el Cananeo. Y Santiago el Menor. Y Tomás. Sólo Bartolomé señala hacia Jesús, que está ascendiendo a los cielos, aunque resulta obvio que el pobre apóstol tampoco lo ve. Sin embargo, presta atención a esto: los dedos que apuntan primero al niño y luego al Resucitado nos están diciendo a gritos que sólo a través de humanos especiales como el poseído (¡o como Inghirami!) alcanzaremos la esfera de lo sobrenatural. Y para reconocerlos habremos de acudir a Sofía. Es, tienes razón, casi un tratado de mediumnidad. Uno en el que el epiléptico y el Hijo de Dios aparecen íntimamente relacionados. ¡Qué lección!

La Transfiguración. Giovanni Francesco Penni (copia del original de Rafael Sanzio, 1520). Museo del Prado, Madrid.

—¿Y dónde queda el Apocalypsis Nova en todo esto, doctor?

—Ah, sí. Es cierto. Bueno, creo que no te he dicho aún que La Transfiguración fue el último cuadro que pintó Rafael antes de morir, ¿verdad? El divino tenía sólo treinta y siete años y, de hecho, lo dejó sin terminar. Giulio de Médicis, uno de los cardenales que aparecía con León X en su famoso retrato, se lo había encargado para enviarlo a Narbona, pero el fallecimiento del pintor truncó el proyecto. El cuadro lo concluyeron en su taller justo a tiempo para llevárselo, según unos, a su lecho de muerte, y según otros, ante su ataúd el día de su funeral, en el antiguo Panteón de Agripa. Pero lo que más me sorprende es que Giulio de Médicis decidiera que el cuadro se quedara en Roma y lo enviara… ¡a la iglesia de San Pietro in Montorio!

—No le sigo, doctor —susurré.

—Enseguida lo entenderás. Justo en esa iglesia, hijo, en 1502, siendo papa el español Alejandro VI, un cardenal cacereño que se creía predestinado a sucederlo como el futuro Papa Angélico abrió por primera vez al mundo el manuscrito del Apocalypsis Nova. Él fue el verdadero culpable de la pasión que desató ese libro entre las élites de su época. Se llamaba Bernardino López de Carvajal. ¿Y sabes por qué entre todas las parroquias de Roma escogió ésa para su ceremonia? ¡Porque ese templo fue el último destino del beato Amadeo en Roma! ¡Ésa fue su iglesia!

—Joven, por favor, el museo está a punto de cerrar.

La voz de uno de los vigilantes me arrancó de aquel momento de éxtasis. De repente, el círculo que el maestro Fovel estaba cerrando ante mis ojos cobraba todo el sentido. Rafael. El beato Amadeo. Leonardo. El arte como vehículo de comunicación con el más allá. Como depositario de secretos de la Historia Sagrada…

—¿Me ha oído? Estamos cerrando.

—Ya, ya terminamos. Es sólo un minuto más —rezongué como si me zancadillearan.

—Dese prisa.

El doctor Fovel se encogió de hombros.

—Tempus fugit, amigo —dijo—. Aunque es mejor así. Tengo la impresión de que ya tienes mucho en que pensar. Tómate tu tiempo, digiere lo aprendido y vuelve cuando quieras. Aquí estaré.

—En la sala 13, ¿no?

El maestro sonrió de oreja a oreja.

—Es una forma de decirlo, sí.

Y otra vez, sin despedirse, el afrancesado maestro del Prado me dio la espalda. Caminando sin hacer ruido se perdió museo adentro, en una dirección sin salida a la calle.

—Joven… ¡Cerramos!

—Ya voy.