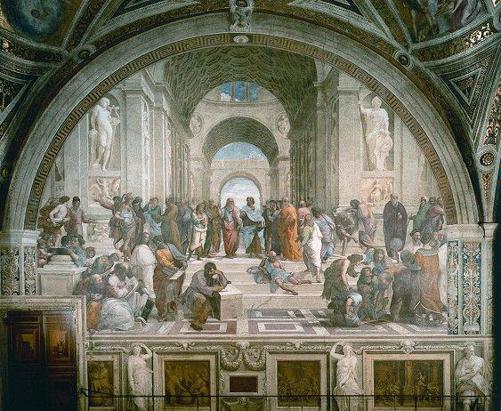

El papa León X y dos cardenales. Rafael Sanzio (1518). Galería de los Uffizi, Florencia.

DESCIFRANDO A RAFAEL

El doctor Fovel detuvo su explicación en seco. Al principio no entendí por qué. De repente, mi locuaz compañero de cuadro se puso rígido, como si fuera una de las cercanas estatuas de bronce de Pompeo Leoni. Tuve la impresión de que había oído o visto algo que lo había puesto en guardia. Y, en efecto, en cuanto vimos aparecer por el extremo opuesto de la galería a un silencioso grupo de visitantes, palideció. No era muy numeroso. Tal vez siete u ocho disciplinados turistas que seguían a una guía de aspecto menudo que iba abriéndoles paso izando un paraguas plegado. Me fijé en ella sin poder apreciar nada amenazante ni en su actitud ni en su indumentaria. Al contrario. La buena mujer andaba pendiente de un caballero que iba rezagado del resto y que arrastraba con trabajo la pierna izquierda, como si la tuviese muerta y requiriera que la empujaran de tanto en tanto con los brazos. Pese a lo inocuo de la escena, pude sentir en la piel el miedo de Fovel. Un terror que no me pertenecía, pero que hizo que mi cuerpo temblara por segunda vez aquella tarde.

—Si vienes el martes, terminaré de contártelo —añadió en voz muy baja, evitando mirar directamente a los «intrusos»—. Sería bueno que regresaras con La Virgen de las Rocas de Leonardo en la retina. ¿De acuerdo?

—¿Ese cuadro está aquí?

Fovel me miró severo.

—No. Está en el Louvre —acotó—. En el Prado no tenemos ningún Leonardo. O eso dicen…

—¿Y cómo le encontraré?

—Búscame en esta galería. Siempre estoy. Y si por lo que fuera no me vieras, prueba en la sala 13. Es mi favorita.

Y así, sin más, sin despedirse siquiera, se perdió galería adentro, dejándome con la palabra en la boca.

Fue extraño. Sí. Y mucho. Sus últimas palabras me dejaron confundido. Las había pronunciado como si el museo le perteneciera. Y, sin embargo, su actitud ante la llegada de un puñado de turistas contradecía semejante sentido de la posesión.

Aquel domingo llegué tarde a la cena de mi colegio mayor. Había dejado el Prado alrededor de las ocho de la tarde, e impactado por aquel encuentro anduve hasta la parada de metro de Banco de España permitiendo que un breve aguacero me ayudara a volver a la realidad. Caminar por el Paseo del Prado arriba, sorteando charcos, guiado por las titilantes luces de la iluminación navideña, con la ropa empapada y buscando refugio para la lluvia bajo las cornisas del Museo del Ejército o el edificio de Correos, me sentó de maravilla. Tanto que ni siquiera cuestioné la media barra de pan y el filete de pollo frío que me dieron al llegar. Al contrario: lo agradecí. No tenía el cuerpo para sentarme a cenar con otros colegiales, pero me moría de hambre. Sin pensarlo, improvisé un bocadillo y subí corriendo a la habitación a devorarlo. Me deshice de mi abrigo calado, me duché y me puse algo cómodo. Esa noche me faltó tiempo para acercarme a la biblioteca. Por suerte no cerraba en época de exámenes. Tras un vistazo a sus estanterías, llené la mesa con una buena colección de libros de arte. Antes de ir a dormir quería comprobar con mis propios ojos si las cosas que el oportuno maestro del Prado me había dicho tenían o no algún sentido, por pequeño que fuera.

El papa León X y dos cardenales. Rafael Sanzio (1518). Galería de los Uffizi, Florencia.

No demoré ni cinco minutos en encontrar el retrato de León X pintado por Rafael Sanzio. Los elogios del doctor Fovel se habían quedado cortos. La obra era una maravilla. Sus personajes reflejaban tensión, expectativa. Casi se los podía oír murmurar. La imagen ocupaba algo más de media página en la enciclopedia que tenía delante y, tal y como el maestro del Prado había dicho, podía verse al papa abriendo un sugestivo hueco en las páginas de una Biblia. «La metáfora del Apocalypsis Nova», susurré como si hubiera descubierto algo. Entusiasmado, repasé uno por uno los índices temáticos de aquellos volúmenes, pero, por desgracia, al cabo de casi una hora no había logrado dar con una sola entrada que se refiriera al beato Amadeo o a su libro. Aquel precario hallazgo, pues, había comenzado a disolverse como si fuera un espectro.

«Como el doctor Luis Fovel», barrunté.

Aparté enseguida aquella idea de la cabeza y decidí continuar mi exploración siguiendo otros rumbos. Cuando quise darme cuenta, eran casi las dos de la madrugada. Seguía sitiado por grandes libros de arte que mostraban láminas de Rafael, Sebastiano del Piombo y Leonardo, pero también por tratados de historia medieval. En cuestión de horas atesoraba ya más preguntas que respuestas, pero al menos había aprendido algunas cosas curiosas sobre el pintor que había retratado a León X al tiempo que La Perla del Prado. Me sorprendió no hallar ni un solo historiador que no alabase la temprana capacidad del divino Rafael para los pinceles. Algunos sugerían que había heredado el don de su padre, Giovanni Santi, un poeta y pintor de retablos de Umbría que pronto lo familiarizó con las diferentes expresiones del arte. Gracias a él, Rafael fue un joven precoz que entró a trabajar muy joven como discípulo del Perugino, y fue éste quien encaminó sus pasos hacia la meca de los pintores de su tiempo: Florencia. Allí, siendo adolescente, tomó contacto con la profunda revolución filosófica y cultural impulsada por el gran antepasado de León X, Cosme el Viejo. Y en su nueva ciudad conoció a los antagónicos Miguel Ángel y Leonardo, y pronto se situó en primera línea de la revolución artística que se estaba labrando en su seno. Fue en esa época cuando comenzó a pintar una y otra vez variantes de la escena que lo haría famoso: las Sagradas Familias. Sus vírgenes son las más encantadoras que se hayan retratado jamás. Se trata de mujeres sencillas, jóvenes, hermosas y delicadas. Emanan una ligereza y una sensualidad cercanas. Pero, contra toda lógica religiosa, Rafael insistió en pintarlas casi siempre en compañía de dos bebés. «Ese san Juan y ese Niño Jesús no son, como en los Primitivos, piadosos ídolos encorsetados en su santidad», leí en uno de los tratados. «Son niños verdaderos, traviesos y alegres. Sin embargo, se adivina que algo misterioso y superior pasa entre ellos.»[12]

Tomé aquella frase como un buen indicio. Una pista que corroboraba lo que pocas horas antes me había mostrado el doctor Fovel en el Prado: que Rafael se servía de cierto grado de información misteriosa para componer sus obras.

¿Consistía ese misterio en pintar a Juan y a Jesús como si fueran hermanos gemelos? Yo, que en ese momento desconocía los océanos de tinta derramados para dirimir la existencia de un gemelo de Cristo, no lo veía tan raro. A fin de cuentas —deduje con mi conocimiento elemental de la Biblia—, si ambos niños habían sido concebidos por el mismo padre celestial, a través del mismo arcángel, era hasta lógico que hubiera pintores que quisieran hermanarlos estéticamente… ¿O no era ésa la razón? Además, por si fuera poco, el propio Lucas había mencionado que sus madres eran parientes (syggenís). Y aunque los Evangelios no aclaran en qué grado, en la Edad Media se dio por hecho que se trataba de primas carnales. De ser eso cierto, el Bautista y Jesús serían, como poco, primos segundos, y su parecido físico estaría más que justificado.

Cómo no, esa noche también busqué una buena reproducción de La Virgen de las Rocas. Y siguiendo las instrucciones del doctor Fovel, me llevé otra sorpresa. No había una, sino al menos dos vírgenes de las rocas pintadas por Leonardo da Vinci. La más antigua la elaboró Leonardo hacia 1483, recién llegado a Milán, para decorar el altar mayor de la iglesia de San Francesco el Grande. Era una pintura serena, majestuosa, con clarísimos puntos en común con La Perla de Rafael —sobre todo en el modo en el que se agrupan sus personajes—, pero también con algunas diferencias muy notables. De nuevo me llamó la atención lo parecidos que eran Jesús y Juan en esa composición. Ambos se miran en una actitud poco infantil mientras la Virgen parece protegerlos y un ángel clava los ojos en el espectador al tiempo que señala a uno de ellos. Parece decir: «A ése es a quien debes prestar atención.» Y ése es el Bautista. Me intrigó que la mano del ángel desapareciera en la segunda versión del cuadro, hoy en la National Gallery de Londres. Y aún más que en esa versión posterior Leonardo decidiera subrayar las diferencias entre ambos pequeños, pintándolos con rasgos casi opuestos. En ambas pinturas, el paisaje en el que se desarrolla el encuentro entre los infantes es oscuro, como el de Rafael. Y poniendo unas junto a la otra —Las Rocas frente a La Perla—, no caben muchas dudas de la influencia que Leonardo ejerció sobre su más ferviente admirador[13].

De todo lo que leí aquella noche en la biblioteca del colegio mayor, nada me causaría tanta impresión como la descripción que Giorgio Vasari —pintor y biógrafo de pintores, contemporáneo de los grandes genios del Renacimiento— hizo de Rafael y de su posterior llegada a Roma. Sus párrafos fueron los que terminaron por convencerme de la existencia de un misterio rafaelita. Y es que, tras deslumbrar con su arte en la Florencia de los Médicis, su amigo Bramante lo reclutó para que trabajara en el colosal proyecto de reforma del Vaticano. Rafael tenía entonces sólo veinticinco años. Y allí, cuenta Vasari, «fue muy agasajado por Julio II y empezó en las Estancias de la Signatura una escena que representa el momento en que los teólogos reconcilian la filosofía y la astrología con la teología, en la que están retratados todos los sabios del mundo; y adornó esta obra con ciertas figuras, como las de los astrólogos que graban caracteres de geomancia y astrología en unas tablas que mandan a los evangelistas[14]».

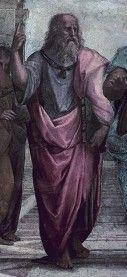

La pintura que describe el cronista es, por supuesto, el célebre mural de La escuela de Atenas, que Rafael terminó hacia 1509, al tiempo que Miguel Ángel daba vida a los techos de la capilla Sixtina. Se trata de una obra llena de claves de lectura ocultas. Platón —situado en el centro— es en realidad un retrato fidedigno de su admirado Leonardo da Vinci. Pero es que el propio Rafael se autorretratará también en la escena. Lo hace mirando al espectador desde el lado derecho de la composición. Está junto a Zoroastro, el geógrafo Claudio Ptolomeo y un grupo de astrólogos. Y eso que nunca fue un secreto, y que incluso Vasari dijo que el artista logró «con la ayuda de un espejo[15]», se complementa con otro pequeño enigma[16]. Muy cerca del autorretrato en el que Rafael se deja ver como astrólogo, se encuentra el gran matemático Euclides[17], considerado padre de la geometría, y al que el artista pintó con el rostro de Bramante, su gran mentor. El sabio aparece inclinado sobre una pizarra mientras enseña sus teoremas a un grupo de alumnos. Pues bien, sobre el cuello bordado de oro de su túnica, escondido entre los diseños del brocado, pueden verse cuatro pequeñas letras: RUSM. Hoy sabemos que se trata de la firma del artista. Y eso, aunque no nos lo parezca, fue toda una osadía. Me explicaré. Ningún pintor al servicio de la Iglesia tenía permiso en el siglo XVI para firmar sus obras. Ninguno. Las autoridades eclesiásticas que encargaban arte vigilaban ese extremo con celo. Decían que era para que el artista no cayera en el pecado del orgullo.

La Virgen de las Rocas. Leonardo da Vinci (1483). Museo del Louvre, París.

La Virgen de las Rocas. Leonardo da Vinci (1497). The National Gallery, Londres.

¿Y qué clase de firma era RUSM?

Muy sencillo: un acrónimo. Una palabra formada a partir de las iniciales de Raphael Urbinas Sua Manu, «[Hecho] por la mano de Rafael de Urbino».

El hallazgo me dejó pensativo. ¿Qué estaba diciéndonos todo aquello del gran Rafael? De repente lo tuve claro: que el autor de La Perla tuvo en vida una predisposición innata contra las normas impuestas. Que fue un rebelde. Alguien a quien, por alguna razón que me proponía averiguar, le complacía dejar pistas de sus ideas en lo que mejor sabía hacer: su pintura.

La escuela de Atenas. Rafael Sanzio (1509). Museos Vaticanos, Roma.

Detalles de La escuela de Atenas en los que se ve a Leonardo da Vinci retratado como Platón, a Rafael autorretratado entre los matemáticos, y el brocado de Euclides que esconde la misteriosa firma RUSM.