El sueño de Felipe II. El Greco (ca. 1577). Monasterio de El Escorial, Madrid.

LA «OTRA HUMANIDAD» DEL GRECO

Creo que nunca había recorrido el Museo del Prado con tantas dudas en la recámara como aquella tarde. El instinto me abocaba a tratar de retener los pequeños detalles de los cuadros que dejábamos atrás, pero fue un empeño vano. De nuevo la cabeza estaba a punto de estallarme.

Arrastrado por un cada vez más impetuoso doctor Fovel, recorrimos en un suspiro la distancia que separaba la sala de los Boscos de la de los Grecos en el piso superior. Yo no sabía a dónde me llevaba esta vez, pero, cuando vi que apretaba el paso hacia la colección de figuras anormalmente alargadas de Doménikos Theotokópoulos, me invadió una extraña desazón. Si ése era nuestro destino, el salto discursivo al que iba a asistir sería mayúsculo. ¿O es que el maestro había descubierto algún trazo sutil que conectaba a los pintores flamencos con aquel exótico griego afincado en Toledo, al que siempre se consideró que fue «por libre»?

No iba a tardar en averiguarlo.

El lugar al que me guiaba no era una sola habitación, sino tres dispuestas longitudinalmente en el ala este del edificio. A las puertas de ese santuario, a pocos pasos de Las meninas o de Los borrachos de Velázquez, me llamó la atención que el maestro titubease antes de entrar. Cauto, miró a uno y otro lado del recinto, en actitud inquisitiva, para atravesarlo después sin decir palabra.

Fovel se detuvo a un paso del tenebroso Pentecostés del Greco y, como si dudara en prevenirme de algo, musitó un nuevo «¿Estás preparado?» que terminó por descolocarme. «¿Preparado?» Asentí, claro. Y él debió de sobrevalorar mi seguridad, porque de inmediato desahogó lo que llevaba dentro:

—¿Sabes, hijo? Es una lástima que el cuadro que demuestra lo que voy a revelarte no esté todavía aquí colgado, sino en el monasterio de El Escorial. Deberías ir a verlo un día de éstos.

—¿Es un… Greco? —pregunté ingenuamente con La Resurrección mirándome desde el fondo.

—Desde luego que lo es. Pero no uno cualquiera. Se trata de la obra que para muchos críticos de arte demuestra que este genio entre los genios admiró e imitó las pinturas contemplativas de Brueghel y del Bosco que te acabo de mostrar.

—Pero usted nunca les ha hecho mucho caso a los críticos, maestro.

—Es cierto —asintió—. Para mí el cuadro del que te quiero hablar es, en primer lugar, la prueba de algo mucho más profundo. Algo sin lo cual la comprensión de estas obras que nos rodean sería incompleta y equívoca. El dato que pone en evidencia que Doménikos Theotokópoulos, ese al que en la corte de Felipe II llamaban «el griego», fue un miembro destacado de la confraternidad apocalíptica de la Familia Charitatis. Otro artista para el que las pinturas no eran sino depósitos de un credo revolucionario que profetizaba la llegada de una humanidad nueva y, sobre todo, una vía directa de comunicación con lo invisible. El Greco, no lo olvides, fue místico antes que pintor.

—Pero ¿qué obra es ésa? —pregunto con la curiosidad desatada por semejante revelación.

—En El Escorial todos la llaman El sueño de Felipe II. A diferencia de los Boscos, todavía está en el lugar que le asignó el Rey Prudente. Pero no la juzgues por ese nombre. Ya hemos hablado de lo que pasa con los títulos de los cuadros: ¡casi ninguno fue puesto por su creador!

El sueño de Felipe II. El Greco (ca. 1577). Monasterio de El Escorial, Madrid.

—Me gustan los cuadros de muchos nombres… —dije. Al lado de aquel hombre había aprendido que, cuantas más denominaciones tuviera un cuadro, más arcanos escondía.

—Pues éste se lleva la palma. Lo llaman desde Adoración del nombre de Jesús, porque en la parte superior se ve el anagrama IHS de forma preeminente, hasta Alegoría de la Liga Santa, porque en la parte inferior se incluyen los retratos de los principales aliados del rey contra los turcos en la célebre batalla de Lepanto: el papa Pío V, el dogo de Venecia y Juan de Austria. Pero ninguno de ellos me parece el adecuado. Mi título favorito, como comprenderás enseguida, es el que le dieron los monjes de El Escorial nada más verlo: La Gloria del Greco.

—¿La… Gloria? ¿Como la de Tiziano?

—Exacto, hijo. —Sonrió de oreja a oreja—. Y es importante que sepas por qué.

El maestro Fovel me desgranó entonces una historia fascinante. Aunque esa pintura no está fechada y tampoco existe contrato o documento contemporáneo alguno que ayude a situarla en el tiempo, para muchos especialistas ese cuadro fue pintado por el Greco nada más llegar a Madrid, hacia 1577. De hecho, según el maestro, fue el primero que pintó en España. Doménikos había tenido una aceptación desigual en Italia, donde se empapó de la pintura veneciana de Tiziano, Tintoretto y Correggio, e incluso se dejó marcar por las pinturas de vejez del gran Miguel Ángel. Pero pasada la barrera de los treinta, empezó a ambicionar metas más altas. «Fue entonces», me dijo Fovel de modo teatral, «cuando le sonrió el destino». Nadie sabe cómo ocurrió exactamente, pero el maestro del Prado estaba seguro de que el griego se tropezó en Roma con un cabizbajo Benito Arias Montano que —como si hubiera sido puesto en su camino por la divina providencia— enseguida se convertiría en su mentor. El futuro bibliotecario de El Escorial se había instalado en la Ciudad Eterna en 1576 para convencer a las autoridades pontificias de que autorizasen su proyecto de la Biblia regia. Arias Montano ya era un miembro destacado de la Familia Charitatis y tanto para él como para los correligionarios agrupados alrededor del impresor Plantino era vital recibir ese refrendo. De obtenerlo, su idea de la unio cristiana, de fusión de todas las iglesias, los acercaría al objetivo secreto de Hendrik Niclaes de presentarse como el mesías de la Nueva Humanidad. Pero algo falló. En España, doctores de la Universidad de Salamanca consideraron sospechosas sus traducciones del texto y más aún que Arias Montano citara como fuente respetable el Talmud de los judíos. Esos recelos contagiaron al entorno del papa, y éste desbarató sus planes.

Fue, pues, justo entonces cuando Arias Montano conoció al Greco. Seguramente se encontraron en el círculo que ambos frecuentaban, a saber: el entorno del cardenal Alejandro Farnesio, mecenas de Doménikos. Allí el Greco había intimado con su bibliotecario, Fulvio Orsini, y éste bien pudo ser quien le presentara a Arias Montano. Lo demás se dio de modo natural. El español vio sus pinturas y lo persuadió para que viajase a Madrid a trabajar en la ambiciosa decoración del monasterio de El Escorial. Era la época en la que Felipe II estaba obsesionado con el programa pictórico de su gran obra, y toda ayuda era poca.

A finales de 1576 o principios de 1577, recién llegado a España y deseoso de ganarse el favor del monarca, el Greco pintó su Gloria.

—No es difícil imaginar a Doménikos paseando solo por el monasterio, sin nadie con quien hablar en griego salvo Arias Montano, y contemplando los cuadros favoritos del rey —especula Fovel—. En las estancias reales colgaban algunos Boscos y, por supuesto, El triunfo de la muerte de Brueghel. Estoy casi seguro de que Montano, un familista notable, le enseñó cómo interpretarlo, pidiéndole al Greco que pintase su versión correspondiente.

—Y así entró en la corte…

—Más o menos, hijo. Su Gloria, desde luego, no pasó inadvertida. Pero según fray José de Sigüenza, el cronista del monasterio, la pintura no gustó al rey. O, para ser más preciso, «no contentó a su majestad». Y eso que en ella se desplegaban los iconos que más le complacían: una manifestación sobrenatural sobre la cabeza del monarca, como apoyándolo desde el más allá; una división clara entre justos y pecadores, y hasta un Leviatán ciclópeo, un monstruo devorador de almas pecaminosas, muy del estilo de los pintores flamencos.

—Y seguramente de alguien más, doctor —le acoté.

El maestro alzó una ceja:

—¿Alguien más? ¿Qué quieres decir?

Hubo un segundo de silencio incómodo. Justo el que empleé en valorar si sería prudente introducir en nuestra conversación un apunte más. Uno que parecía muy lejano al «plan didáctico» de Fovel. Pero arriesgué.

—Hablo de los antiguos egipcios, doctor —dije al fin.

—¿Egipcios?

—Me interesa mucho el antiguo Egipto. Y también conozco el cuadro al que se refiere. Debe de ser uno de los más famosos del Greco. El caso es que veo algo común: ese concepto del monstruo que devora a los pecadores a espaldas del rey aparece a menudo en textos religiosos de los faraones… ¡desde hace al menos treinta siglos!

Fovel me regaló una mirada expectante. No me desdijo. Ni me mandó callar. Al contrario: mostró curiosidad. Después de un buen rato recibiendo sus lecciones, percibir su sorpresa fue como un pequeño triunfo para mí. No se esperaba —porque en nuestras conversaciones nunca había salido el tema— que una de mis pasiones fuera la vieja cultura de las pirámides[86].

—No ponga esa cara, doctor —sonreí—. En el Libro de los muertos, que tiene no menos de 3500 años, se muestra una escena que prefigura exactamente ese monstruo. Se dibujaban en rollos de pergamino que solían colocarse bajo la cabeza de los difuntos, a modo de «mapa del más allá». No existen dos exactamente iguales. Pero ¿sabe qué? Una de las escenas que se repiten siempre en esos textos para los muertos es la del Leviatán. No falta nunca.

—Ahora que lo dices —se mesó la barbilla—, ese monstruo no parece bíblico…

—No lo es. Pero me llama mucho la atención que incluso en ese cuadro del siglo XVI esté asociado a la idea de un juicio final de los muertos. Los egipcios «inventaron» la idea de ese tribunal de almas mucho antes de que judíos o cristianos empezaran a hablar de ello. En Egipto pintaban a ese monstruo en medio de las pruebas que debía afrontar el faraón al cruzar el camino que va de la vida terrenal a la vida eterna. Era testigo de cómo el dios con cabeza de chacal, Anubis, colocaba en una balanza el alma del faraón y decidía si albergaba o no pecado. Si su veredicto era afirmativo, entonces sus enormes fauces se abrían y lo engullían, privándole de la vida eterna. Para los egipcios no había nada más temible en el universo que Ammit, el devorador de almas.

Fovel parecía encantado con mi discurso. Tanto que no dudó en pedirme detalles.

—¿Y cómo es que entre los egipcios y el Greco nadie pintó a ese Ammit?

—Eso no es exactamente así, doctor. Los constructores de catedrales góticas incluyeron la escena del «pesaje del alma» en muchas de sus fachadas. A un lado de la balanza colocaban a los salvados, y al otro a los condenados. De hecho, si recuerda La Gloria del Greco, los bienaventurados están a la izquierda del monstruo, entrando en una especie de umbral divino. Así pues, la única diferencia notable entre los egipcios y los constructores góticos fue que éstos sustituyeron al dios Anubis por un ángel.

—Lógico —sonrió—. Y me alegra que seas capaz de relacionar conceptos gráficos dispares y preguntarte por el origen de lo que ves.

—¿Sabe una cosa, maestro? Cada vez que hablo de estas huellas egipcias en la cultura occidental, me pregunto cómo pudieron transmitirse ciertos iconos trascendentales de civilización en civilización, de religión en religión, a través de los tiempos…

—¡Eso sí es un gran misterio! —refrenda Fovel sin bajar la mirada de La Encarnación, que ahora tenemos delante—. Ese ímpetu por llegar a las fuentes del arte me recuerda a los debates en los que se intentaban desvelar las tradiciones de las que bebieron tanto los Hermanos del Espíritu Libre como los familistas. Yo participé en muchos de ellos y llegué a mis propias conclusiones.

—¿Descubrió la fuente común de esas herejías? ¿En serio?

—Analiza la Familia Charitatis que tanto impactó a Arias Montano y más tarde al Greco —dijo llevándose el índice izquierdo a la sien—. Sus miembros se sintieron parte de una fe minoritaria que creía haber superado a todas las demás religiones. A diferencia de cristianos o judíos, por ejemplo, la suya promulgaba el contacto directo con Dios. Para ellos, el Creador anida dentro de cada uno de nosotros, y basta con recurrir a ese brillo divino para invocar su presencia. Lo curioso es que todo eso lo encontramos dos siglos antes en la fe cátara, e incluso antes, en los albores del cristianismo, entre los gnósticos. Hoy sabemos que los familistas a los que estuvo vinculado Brueghel fueron, de algún modo, uno de los últimos destellos de la fe cátara en la Historia[87]. No en vano los unos se hicieron llamar la Familia del Amor porque los otros se habían autoproclamado la Iglesia del Amor, en oposición a la de Roma («amor» escrito al revés, por cierto).

—¿Entonces los cátaros son «la fuente»? —salto asombrado—. ¿Los herejes más perseguidos de la Edad Media?

—Los hombres puros o bonhommes, sí. Antes de ser masacrados en el sur de Francia por tropas leales al papa en 1244, extendieron por toda Europa la idea de que la naturaleza había sido creada por fuerzas oscuras. Para ellos la materia, lo corpóreo, no era más que una prisión para el espíritu. No creían, por tanto, en un solo dios creador, bueno, sino también en un gran demiurgo malvado. Argumentaban que algo tan frágil y degenerado como el universo tangible no podía atribuirse a un supremo y perfecto hacedor. Y lo cierto es que muchos los siguieron. Incluso insistieron hasta la saciedad en que la Biblia debía traducirse del latín a las lenguas vernáculas, en un empeño que no tomaría cuerpo hasta las Biblias políglotas del cardenal Cisneros o de Arias Montano. Sin embargo, hijo, lo que los hizo acreedores de la peor persecución de cristianos contra cristianos que se haya visto jamás, la misma que ayudó a instituir la Inquisición y sus temibles prácticas, fue su fe en que dentro de la materia humana todos escondemos esa porción del espíritu divino que puede ser empleada para comunicarnos con Dios. Directamente. Sin necesidad de intermediarios. Ni de la Iglesia, claro. De ahí la insistencia de estos pintores en elaborar escenas en las que místicos, reyes o personajes bíblicos vislumbran el mundo intangible, que es el puro. El creado por el Dios bueno.

—Pero… —dudo— ¿eso es intuición suya o se ha estudiado en serio?

Fovel sonríe.

—Ay, Javier. Naturalmente que se ha estudiado. Lo malo, como podrás imaginar, es que estos debates no han trascendido demasiado. No son muchas las universidades donde se estudian. Recuerdo el controvertido ensayo de una profesora de arte de la London University, Lynda Harris, que propuso la idea de que los adamitas que contrataron El jardín de las delicias surgieron a partir de un grupo de supervivientes cátaros[88]. Según ella, el arte de los siglos posteriores al genocidio cátaro en Europa fue el último reducto que tuvieron para escapar de la oscuridad del mundo material en la que se sentían atrapados. Para esos adeptos, meditar ante un cuadro apropiado les hacía recordar que no todo lo que existe puede tocarse o medirse. Que el ser humano dispone de una dimensión espiritual que debe cultivarse para alcanzar lo que los griegos llamaron Theoretikos: el principio de la visión de lo que trasciende.

—¿Y cree usted que el Greco comulgó con ese principio? —pregunto, volviendo la vista a los cuadros que nos rodean.

—Si lo aceptó o no también es objeto de una ácida polémica entre especialistas. Lo que parece indiscutible es que su obra rezuma una sobrenaturalidad muy del gusto de los familistas. Grandes biógrafos suyos como Paul Lefort o Manuel Cossío, ajenos a la teoría familista, aceptan sin problema que el Greco buscó la unión mística con Dios a través de su oficio. Y, de hecho, estoy convencido de que algunas de estas obras maestras beben directamente de experiencias visionarias.

—¿Entonces el Greco fue un místico?

Fovel sonrió de oreja a oreja:

—En puridad sólo él podría responderte a eso, hijo. Pero te advierto que el místico verdadero guarda para sí sus visiones. Por eso, si lo fue, se cuidó mucho de hacerlo público. Ahora bien: de lo que no cabe ninguna duda es de que utilizó escritos de otros médiums y visionarios para ejecutar sus mejores obras.

—Hummm… —rumio—. ¿Como quién, doctor?

—¿Quieres un nombre?

—Claro.

—Muy bien. Como Alonso de Orozco, por ejemplo.

Me encojo de hombros.

Por un instante pensé que el maestro iba a establecer otra de sus ingeniosas conexiones relacionándome al Greco con santa Teresa de Ávila.

—No sabes quién fue, ¿verdad?

A mi pesar, asiento.

—No te preocupes —dijo quitándole hierro a mi ignorancia—. Casi nadie se acuerda hoy de ese agustino, pero créeme si te digo que fue uno de los religiosos más populares del siglo XVI. De hecho, a su muerte fue propuesto para patrón de Madrid en sustitución de san Isidro.

—¿Es santo?

—Beato[89]. Fue predicador de Carlos V y de Felipe II, amén de confesor y amigo de Gaspar de Quiroga, el todopoderoso arzobispo de Toledo.

—¿Y qué relación tuvo con el Greco?

—Bueno… A Orozco le debemos el encargo de un número indeterminado de pinturas para el retablo que adornó el seminario de la Encarnación de Madrid.

—¿Y eso por dónde queda?

—Se levantó cerca del Palacio Real, pero las tropas francesas lo destruyeron en la guerra de la Independencia. Las pinturas del Greco se dispersaron, perdimos la noción de cómo fue ese retablo exactamente, y sobre el solar se edificó el actual edificio del Senado. Pero lo importante de este asunto es que, cuando se le pidió a Doménikos que decorara ese seminario, Alonso de Orozco era ya muy conocido en Madrid por sus éxtasis y sus visiones sobrenaturales.

—Ya veo. Otro profeta… —barrunté.

—En realidad fue más teólogo que profeta, hijo. Aunque su vida pareció predestinada a lo místico. Fíjate. Orozco contaba que cuando su madre estuvo embarazada de él se le manifestó en sueños «una voz muy suave, como de mujer[90]» que no sólo le dijo que iba a tener un hijo varón, sino que le pidió que lo llamase Alonso. Años más tarde, siendo ya prior del monasterio de los agustinos de Sevilla, le ocurrió algo muy parecido a él mismo. En medio de un sueño se le manifestó la Virgen y le dio una orden explícita: «Escribe.» Y Orozco, claro, la cumpliría con devoción durante el resto de su vida, dejando treinta y cinco libros publicados y amistad con escritores notables como Lope de Vega o Quevedo, iniciando así ese camino tan estrecho que separa fe de razón.

—¿Qué quiere decir, doctor?

—Pues que siendo un hombre muy respetable, un intelectual, pronto adquirió fama de que sus sermones eran milagrosos y podían curar enfermedades y hasta resucitar a los muertos. Pero, que se sepa, sólo demostró dones de videncia en dos ocasiones. La primera, la noche en la que la Armada Invencible fue hundida en el canal de la Mancha. El beato la pasó orando y suspirando «¡Ah, Señor, este Canal…!». Y la segunda, tiempo antes de morir, cuando predijo que entregaría su alma a Dios el 19 de septiembre de 1591 a mediodía, como así ocurrió.

—Con esos antecedentes, no me extraña que el Greco quisiera pintar sus visiones…

—En realidad no lo convenció él para que lo hiciera, sino María de Aragón, dama de compañía de la última esposa de Felipe II y entusiasta protectora del beato. Alonso de Orozco murió cinco años antes de que el Greco comenzara a trabajar en el Seminario de la Encarnación que él y María habían fundado, pero siempre con arreglo a un plan de trabajo sugerido por las visiones del primero.

—Entonces, fue ella quien dirigió al pintor, ¿no?

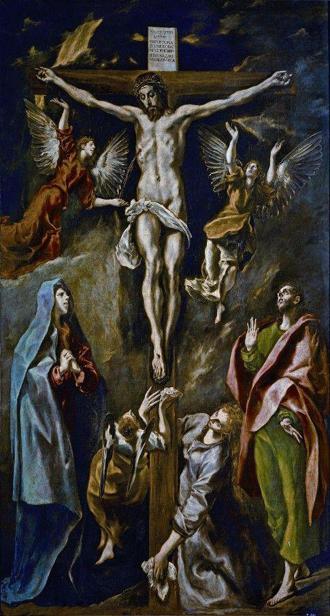

—Exacto. De ese retablo perdido proceden al menos dos pinturas de esta sala: La Encarnación y La Crucifixión. Fíjate en ellas, Javier. Tienen las mismas medidas. Y seguramente estuvieron acompañadas por otras dos de menor tamaño, La Adoración y El Bautismo, que por desgracia no se encuentran en este museo. Lo que tienen en común estas cuatro tablas es la presencia de ángeles en todas las escenas. El detalle no es baladí, ya que Orozco consideraba que los sacerdotes debían ser imitadores de los ángeles. A fin de cuentas, era a ellos y no a fieles cualesquiera a quienes estaba destinado ese retablo para la gran iglesia del seminario. Por esa misma razón, la ausencia de ángeles en La Resurrección y en Pentecostés descarta que esas dos pinturas pertenezcan al retablo de María de Aragón…

—Pues es eso lo que se dice en esta cartela —preciso al leer bajo estas dos últimas obras su adscripción al referido retablo.

—Da igual lo que diga ese letrero. Yo soy más de la opinión del doctor Richard Mann[91], un historiador que acaba de hacer pública su tesis de que tras los cuadros del seminario de los agustinos de Madrid se oculta un programa místico que se ajusta como un guante a las visiones del beato. Él fue quien se dio cuenta de ese detalle angélico. Pero mira, fíjate otra vez en La Encarnación. ¿Ves cómo el pintor ha eliminado casi toda referencia física de la habitación en la que está María? Alonso de Orozco escribió mucho al respecto de este episodio y aseguró que, en el momento en el que el arcángel Gabriel plantó la semilla divina en su vientre, todo el mobiliario de la estancia se desvaneció. Y en ese instante Gabriel cruzó los brazos sobre su pecho, maravillado ante la docilidad de María. ¡Eso es justo lo que vemos aquí!

Eché un vistazo al cuadro. Había que tomar una cierta distancia para admirarlo en todo su esplendor y, aun así, producía cierta desazón posar la mirada en una jovencísima María entregada a la voluntad de su visitante. La obra tenía algo de alucinatorio. Los colores, las columnas de querubines rasgando el cielo plomizo de la escena y hasta la torsión del ángel resultaban irreales. Casi como si se estuvieran derritiendo ante nuestros ojos. Fovel se apresuró entonces a quejarse de cómo en los últimos años los conservadores del museo habían bautizado a esa Encarnación como Anunciación. «¡Y no es lo mismo!» Me explicó entonces la sutil diferencia que existe entre ambas definiciones. Mientras que en la primera María ya está embarazada del Hijo de Dios, en la segunda —sucedida apenas un instante antes— acaba de recibir la noticia de que va a quedarse encinta. Orozco siempre se interesó más por la primera, ya que, según él, servía para meditar mejor sobre dos aspectos esenciales de la vida sacerdotal: el voto de castidad y la transubstanciación, esto es, la conversión literal de la hostia en cuerpo y sangre de Jesús durante la misa, de modo similar a como el Verbo toma cuerpo en el vientre de la Virgen.

—Lo normal hubiese sido que en esta Encarnación (pues de eso se trata, sin género de dudas) el Greco pintara al arcángel con el brazo extendido hacia la Virgen, como vemos en tantas otras representaciones de ese momento. Incluso —añadió— aparece de esa guisa en una Anunciación de su autoría que se encuentra en una de estas salas[92]… El caso es que Orozco dejó bien claro en sus escritos que esa actitud de recogimiento y asombro del mensajero correspondía al momento en el que María se hizo madre. Y Doménikos lo plasmó al pie de la letra.

La Encarnación. El Greco (ca. 1597-1600). Museo del Prado, Madrid.

Mi memoria comenzó a echar chispas. ¿Cuántas anunciaciones había visto con el ángel cruzado de brazos? Casi exactamente bajo nuestros pies, en la planta inferior, había una. Quizá la más famosa del museo. La Anunciación de Fra Angelico. Si el maestro estaba en lo cierto, de buen grado el beato Orozco habría cambiado ese título por el de Encarnación, ya que en ella tanto la Virgen como el Anunciador trasponen sus brazos sobre el pecho.

—Perdone que haga de abogado del diablo, doctor, pero ¿eso es todo? ¿Toda la conexión Orozco-Greco se fundamenta en unos simples brazos cruzados?

—¡En absoluto! —Me pareció que su exclamación era de protesta—. Existe otro detalle profundamente orozquiano que vuelve a poner en evidencia quién fue la fuente de inspiración de estas imágenes. Fíjate en lo que hay entre María y Gabriel. ¿Lo ves? Es la zarza ardiente con la que Moisés habló durante el Éxodo[93] y que, según el beato, reapareció en la habitación de la Virgen justo en el momento de la encarnación. No hay otras representaciones de esa zarza junto a María en toda la Historia del Arte. Verla ahí es… impresionante.

—¿Y La Crucifixión? —pregunté desviando la mirada hacia ese cuadro, una impactante escena nocturna del ajusticiamiento del Señor—. ¿También tiene la «marca» de las visiones de Orozco?

El maestro dio entonces un par de pasos hacia el lienzo y, extendiendo los brazos hacia arriba, casi como si imitara al crucificado, exclamó:

—¡Pues claro que la tiene! Y seguramente fue la más meditada de todas. No te he contado aún que uno de los ejercicios habituales del beato Orozco era el de quedarse durante horas admirando un viejo crucifijo parecido al que vemos aquí, que lo acompañó hasta la tumba. Esa pieza estuvo muchos años expuesta en el altar mayor de la iglesia de San Felipe Neri de Madrid hasta que un día, en medio de una de aquellas meditaciones, el crucificado abrió los ojos y le dedicó una mirada que jamás olvidaría. Después de esa visión vinieron muchas más, y gracias a ellas Orozco llegó a componer un relato de la pasión aún más crudo y detallado que el de los Evangelios.

La Crucifixión. El Greco (ca. 1597-1600). Museo del Prado, Madrid.

—Es un poco osado decir eso. Si el beato fue un buen hombre de Iglesia, es extraño que se dejara llevar por sus visiones para encargar estos lienzos…

—Te recuerdo que no fue él quien los encargó sino su mentora, María de Aragón. Su obsesión era que la tumba de Alonso de Orozco, bajo el altar mayor del seminario, tuviera una decoración acorde a su dignidad y que sirviese para promover su ascenso a los altares…

—Aun así, me parece muy arriesgado salirse de los Evangelios en tiempos del Santo Oficio…

—Fueron desviaciones sutiles, de las que muy pocos se dieron cuenta —precisó—. A dos pruebas me remito. La primera tiene que ver con la forma de clavar los pies a Jesús. En todas las crucifixiones de Doménikos, el pie izquierdo del Mesías está colocado sobre el derecho… excepto en ésta. De hecho, así aparece también en la mayoría de obras de otros artistas. Pero nuestro beato dejó escrito que, tal y como vemos en este cuadro, los romanos pusieron su pie derecho sobre el izquierdo para, según él, causarle más dolor. Y a esto añadió otro detalle: que colgaron a Jesús tenso sobre el madero, sin posibilidad de arquear su tórax para inhalar aire, para así multiplicar su angustia y su agonía. Fíjate ahora en el potente chorro de sangre y agua que le mana de la herida del costado. También aparece de modo notorio en los escritos del beato. Orozco creía que una sola gota de ese líquido bastaría para redimirnos de nuestros pecados. Por eso los recoge un ángel, trasunto del «buen sacerdote», ¿recuerdas? Todos estos detalles, hijo, fueron meticulosamente estudiados por el Greco e incorporados a su pintura.

A esas alturas de nuestra conversación, sólo me quedaba una última pregunta que trasladarle al maestro. Ya tenía clara la filiación de Doménikos Theotokópoulos a la secta de Arias Montano. Su predilección por las cuestiones místicas explicaba el porqué de su agrado en pintar las revelaciones del beato Orozco. Aunque más ortodoxas y menos proféticas que las de Savonarola, también nacían del manantial de las revelaciones. De la misma fuente invisible, en definitiva, en la que se saciaron Hendrik Niclaes, Joaquín de Fiore o Amadeo de Portugal. Pero ¿por qué el Greco las pintó así? ¿Qué razón tenía para dotar a sus figuras de esa textura tan singular, tan exagerada, tan… impresionista?

Ante mi pregunta, Fovel amagó una de las respuestas más extrañas de la tarde. Eludió las teorías modernas que sospechan que el Greco padeció alguna clase de defecto visual o incluso brotes de locura, despachando como estúpidas las ideas del doctor Ricardo Jorge, que en 1912 calificó nuestra sala del Prado como «un museo lombrosiano» en el que hay «de todo: caras patibularias, figuras imbéciles, acéfalos e hidrocéfalos»[94]. Por el contrario, me habló de un viejo amigo suyo, el historiador Elías Tormo y Monzo, y de cómo años atrás había dado con una respuesta plausible a mi cuestión.

—Quizá no te complazca —me advirtió—. Pero es la clave íntima de todo lo que estoy mostrándote, hijo. Tormo y Monzo, en una serie de conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid, dijo más o menos lo siguiente:

Yo me atrevo a colocar al Greco en el escasísimo número de los pintores que crearon otra humanidad distinta de esta a que pertenecemos […]. Los hijos de la paleta del Greco no son hombres como nosotros; tampoco titanes como las sibilas y los profetas de la Sixtina; tampoco hechiceros habitantes de un mundo de seducciones como los pintados por el Correggio. Los anima un potente hálito de vida, más bien la vida misma; diría que viven[95].

Esta cita me dejó tan perplejo que no me atreví a replicar. Por segunda vez en aquellos encuentros, volvía a hablarme de los habitantes de las pinturas como de entes vivos. Pero ¿de veras el maestro creía en eso?

Ya no me atreví a preguntarle por el célebre Entierro del conde de Orgaz, su obra maestra, conservada en la iglesia de Santo Tomé de Toledo. A buen seguro habríamos discutido sobre si los veintiún personajes que aparecen en torno al difunto representaban o no otros tantos arcanos mayores del tarot, e incluso me habría aclarado quién de ellos era su mentor familista, Benito Arias Montano. Tal vez nos hubiéramos adentrado en si la obra esconde alguna clase de anhelo reencarnacionista, como ciertos autores han propuesto últimamente[96], o si las dos llaves que sostiene san Pedro le servían para abrir las puertas del mundo de la materia y el del espíritu, los eternos opuestos del catarismo. Pero no hubo tiempo. A mi parquedad se le sumó enseguida su ya familiar deseo de evaporarse. Y lo hizo dejando en el aire una frase que me dejó meditabundo:

—Debo irme, hijo —soltó de repente—. Mi tiempo se cumple. Adiós.

¿Qué quiso decir con aquello? ¿Su tiempo de qué?