El jardín de las delicias.

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

Dos días tardé en quitarme el amargo sabor de boca que me dejó la conversación con don Julián de Prada. Hasta entonces no me di cuenta de que la razón que lo había llevado a acercarse a mí era el miedo. Miedo a que un joven torpe y desinformado como yo alterara un orden que no acertaba a comprender. Miedo, en definitiva, a que afilara las armas de periodista que en esos días ponía a punto con mis estudios y terminara por revelar algo que le resultaba incómodo. Pero si algo bueno tuvo mi encuentro con aquella especie de diablo trajeado fue que me ayudó a tomar una decisión respecto a Marina. Definitivamente iba a dejarla fuera de aquel embrollo. Era lo mejor. Al menos hasta que averiguara qué estaba pasando exactamente en el Prado y cómo de peligrosas podían llegar a ser las amenazas de don Julián.

En esas cuarenta y ocho horas no pasaron grandes cosas. O eso me pareció. Visité dos veces la casa de la tía Esther hasta que convencí a Marina y a su hermana de que ya no tenían nada que temer. Por supuesto, no les dije que había conocido al señor X, y mucho menos que toda su atención ya estaba puesta sobre mí. También aproveché para ponerme al día con la universidad y con la revista. E incluso saqué algo de tiempo libre para preparar mi siguiente visita al museo. Si antes ya estaba convencido de que iba a continuar viéndome con el maestro, tras el encuentro con don Julián mi decisión se había hecho más firme que nunca. Eso sí: realicé cada una de mis gestiones buscando siempre la larga sombra del señor X con el rabillo del ojo. Y como éste, por suerte, no se dejó ver, su ausencia terminó por despertar en mí fuerzas que no sabía que tenía. Por primera vez sentí que podía ser yo quien llevara la voz cantante en aquella historia. Y quien eligiera la lección que recibir o el cuadro que visitar. Incluso tomé la determinación de registrar cada nuevo paso que diera. Cada revelación. Pero lo que no quise ver fue que aquel indeseable había marcado mi rumbo por segunda vez. Por culpa de sus palabras en el parque, ahora quería saberlo todo sobre Felipe II. Lo necesitaba. Intuía que en esa figura —o quizá en alguno de los seiscientos retratos que se encargó en vida— encontraría pistas que me ayudaran a comprender en qué clase de guerra había puesto el pie.

Y en la penumbra de mi mesa de estudio, en la habitación C33 del Colegio Mayor Chaminade, empecé a trabajar en esa dirección.

No fue difícil dar con varias descripciones de la muerte del rey, acaecida en sus aposentos del monasterio de San Lorenzo de El Escorial el 13 de septiembre de 1598. Todas bebían de lo que había dejado escrito el jerónimo fray José de Sigüenza, a quien ya conocía por su relato de las últimas horas de Carlos V. Sigüenza fue uno de los hombres clave de ese periodo, relicario real —esto es, conservador de las reliquias de santos pertenecientes al monarca—, así como el primer historiador del monasterio escurialense. Esas fuentes, en consecuencia, venían a decir más o menos lo mismo que él: que a finales de junio de 1598, viendo que su salud mermaba, Felipe II, de setenta y un años de edad, aquejado de gota, víctima de una sed insaciable, vientre y extremidades hinchados y dolores por todo el cuerpo, decidió abandonar el Real Alcázar de Madrid e instalarse en las dependencias del gigantesco complejo que había levantado para que le sirviera de tumba.

Su viaje entre la corte de Madrid y El Escorial debió de ser tremendo. El rey y su séquito emplearon seis jornadas para recorrer sólo cincuenta kilómetros. Lo hicieron bajo un sol de justicia, deteniéndose en casas de la corona estratégicamente situadas en la ruta, y con el hombre más poderoso del mundo al borde del desfallecimiento. El ácido úrico había avanzado tanto que ya tomaba el control no sólo de los pies sino también de los brazos y las manos. Felipe II tenía el cuerpo en carne viva. Hasta el roce de la ropa le provocaba dolor. No podía caminar. Le costaba un mundo estar sentado en su carruaje. Y las llagas que empezaban a supurarle emanaban un olor nauseabundo que no presagiaba nada bueno.

Pronto supe que nada más llegar a su destino fue recluido en el humilde dormitorio que él mismo se había diseñado en el extremo sur del monasterio. De no ser por la cama con dosel que llenaba la estancia casi por completo, aquel cuartucho le hubiera parecido una celda a cualquiera. Pero no así al rey. Estaba situado en una zona privilegiada del edificio, en la vertical exacta del panteón donde pensaba ser enterrado, y desde un discreto ventanuco practicado a su izquierda podría seguir las misas del altar mayor sin levantarse de la cama. Justo enfrente, además, un portón de doble hoja abría el recinto a un amplio y luminoso corredor adornado con un rústico friso de azulejos de Talavera por el que podrían circular sus doctores, confesores y ayudas de cámara. Y pared con pared con su cabecero, en otro cuarto de reducidas dimensiones, tuvo siempre a punto su escritorio y una pequeña biblioteca de no más de cuarenta volúmenes.

El primero de septiembre de 1598, menos de un mes después de instalarse en la «fábrica de Dios», Felipe II firmó su último documento como monarca y recibió la extremaunción. Casi paralizado por el dolor, con fiebres cada vez más altas y sin poder articular palabra, pasó sus últimas jornadas en la Tierra recibiendo visitas que le hablaban de lo que sucedía en sus dominios, o escuchando cómo su hija favorita, Isabel Clara Eugenia, le leía pasajes del libro de los Salmos. El Rey Prudente —así lo bautizará la Historia— estaba preparado para morir. Pero consciente de lo cercano que estaba su final, quiso pertrecharse de dos ayudas más.

Por un lado, sus queridas reliquias. En El Escorial había atesorado nada menos que 7422 huesos de santos. Además de decenas de falanges ennegrecidas, un pie de san Lorenzo con los carbones de su martirio adheridos al hueso, doce cuerpos enteros y más de cuarenta cráneos humanos, también reunió varios cabellos de Jesús y de la Virgen o un brazo de Santiago Apóstol, así como astillas de la cruz y la corona de espinas. Sin titubear, dispuso que se los colocaran por turno sobre ojos, frente, boca y manos, creyendo que de este modo mitigarían su dolor y ahuyentarían al Maligno. El padre Sigüenza llegó a decir de semejante colección: «No tenemos noticia de santo ninguno del que no haya aquí reliquia, excepto tres»[68], y justificaba tan colosal empresa como un intento del rey católico por impedir que éstas cayeran en poder de los protestantes, convirtiendo de paso su monasterio en el camposanto más sagrado de la cristiandad.

Pero Felipe II exigió algo más: quiso que transportasen hasta su escueta dependencia algunos cuadros ante los que deseaba orar en sus últimas horas.

Semejante orden, claro, me resultó muy familiar.

Este rey, que en tantas cosas había emulado a su padre Carlos V, deseó también hacer su meditatio mortis ante imágenes elegidas por él. De hecho, hasta tal punto llegó a imitarlo que días antes envió una comisión para que abriesen el ataúd del emperador con instrucciones de que tomasen buena nota de cómo había sido enterrado para que así lo sepultaran a él. Felipe —ya me lo advirtió don Julián— estaba convencido de que tanto el espíritu de su progenitor como esas pinturas «de muerte» iban a contemplarlo de un modo u otro, apiadarse de su sufrimiento e incluso socorrerlo en su agonía.

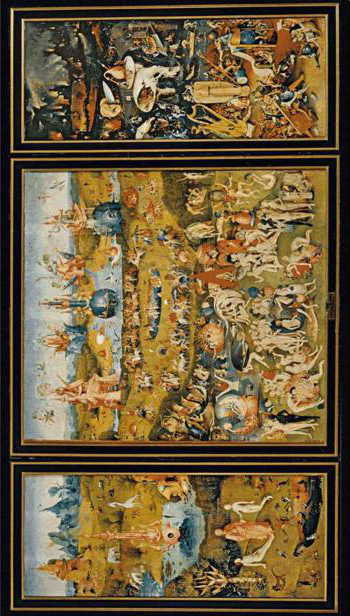

Impactante, pues, debió de ser el momento en el que ordenó que le llevaran junto al lecho uno de los trípticos más extraños de su colección: El jardín de las delicias. La obra cumbre de Hieronymus van Aken —también llamado El Bosco o Jerónimo de Aquisgrán— apenas llevaba cinco años en El Escorial, pero su contenido irreverente ya había despertado toda suerte de comentarios en la corte. ¿En qué pasaje bíblico se mencionaba aquella marea de hombres y mujeres desnudos, cohabitando en un jardín de frutas y aves gigantes, entregados a los placeres de la carne? Nadie, sin embargo, se atrevió a contradecir la última voluntad del monarca. Y así, sin oposición alguna de los frailes que lo atendían, aquel imponente retablo de 2,20 × 3,89 metros fue colocado junto a su tálamo, haciéndose lo imposible para que el monarca pudiera admirarlo y orar ante él.

Ahora bien: ¿por qué el hombre más poderoso de la cristiandad pidió tener junto a él precisamente aquella obra? Desde que fue confiscada en los Países Bajos al príncipe protestante Guillermo de Orange en 1568 y enviada a España, a manos particulares primero y a El Escorial después, siempre estuvo rodeada de polémica. Era una pintura extraña. Ajena en mil y un pequeños detalles a la Biblia. Sembrada de animales imposibles y cohortes de diablos espantosos. Y con todo, Felipe II, el monarca más católico de Europa, no paró hasta poseerla. ¿Qué sabía, pues, el viejo rey de esa composición que nuestra Historia no ha sido capaz de explicar?

Ésas y no otras iban a ser las preguntas que llevara conmigo al Museo del Prado en mi siguiente visita. Necesitaba saber hasta qué punto la imagen que me había hecho del gran Felipe II exhalando su último aliento en la madrugada en la que se cumplían catorce años exactos de la colocación de la última piedra de El Escorial, con el cuadro del Bosco apoyado en algún lugar de su dormitorio o del corredor anejo, temeroso de sus diablos, tenía o no algún sentido.

Ya sólo faltaba que el maestro del Prado acudiera a mi llamada silenciosa y me desvelara el porqué de esa enigmática fascinación del rey por el Bosco.

11 de enero de 1991. Viernes. Los recuerdos de esa jornada acuden a mí tan meridianos como surrealistas. Poco importa que los ordene dos décadas más tarde. Quizá los vivos colores que conservan en mi memoria sean el reflejo exacto de lo que El jardín de las delicias provoca cuando uno se expone demasiado tiempo a sus imágenes. Por eso quiero plasmarlos tal cual emergen. Ruego comprensión en quien los lea, ya que las páginas que siguen son el producto del impacto que una tabla de quinientos años ejerció en la mente de un muchacho que soñaba con comprender lo inefable.

El jardín de las delicias.

Qué incauto fui.

Como cualquier visitante del Prado sabe, la tabla mortuoria de Felipe II descansa en la sala 56a. Lleva ahí casi medio siglo. Se trata de un aula rectangular sita en la planta baja del edificio, que bombea calor a espuertas a través de diez rejillas disimuladas en su discreto friso de mármol. Yo, que acabo de atravesar el museo a grandes zancadas, con el rostro aún cubierto con una bufanda y unas gafas de sol por temor a encontrarme con la persona equivocada, percibo en el acto su ardiente bofetada. Estoy a punto de descubrir que en el edificio existen lugares con una atmósfera «especial». Son reductos que se perciben diferentes al resto, quizá por los cuadros que cobijan, quizá por otra cosa. El caso es que ese viernes, justo allí, en el corazón de la macabra habitación 56a, aferrado a la bolsa de mi cámara, percibo algo inusual. Puede que le parezca poca cosa al lector, pero, cuando empiezo a quitarme de encima capas de ropa, una emoción que no había sentido en ninguna de mis visitas anteriores se me instala en el pecho. Es una impresión breve. Como si el calor, las prisas, el millar de ojos pintados que apuntan hacia mí y cierto miedo irracional hubieran saturado mi sistema nervioso para, a continuación, hacerme temblar de pies a cabeza. Me mareo. Dejo la bolsa en el suelo. Me recompongo. Y cuando creo haber restablecido el equilibrio tomo otra vez conciencia —así, de golpe, igual que sucedió después de conocer al señor X— de quién soy yo y qué hago allí.

Interpreto aquello como una señal. Inspiro hondo, «¡Estoy listo!». Esta vez, la certeza es de acero. Imposible de trasladar a palabras. Y quema como el fuego.

«Todo va a salir bien», me digo.

Enseguida descubro que en el centro de la sala de los Boscos hay plantado una especie de mueble. No existe nada parecido en todo el museo. Es una mesa. En realidad, un expositor horizontal diseñado para sostener una tabla que, según sabría después, estuvo en el despacho de Felipe II hasta el mismo día de su muerte. Todas las guías la llaman La mesa de los pecados capitales, pero en realidad se trata de una curiosa pintura circular, ejecutada con técnica de miniaturista sobre tablas de madera de chopo, que muestra las tentaciones a las que está sometida el alma humana. Lo que más llama la atención es que éstas han sido distribuidas dentro de una especie de ojo gigante, hipnótico, que parece que puede traspasarte el alma. Cave, cave, Deus videt[*], leo. Y, como impelido por los siete tondos o secciones que rodean a esa pupila, comienzo a dar vueltas a su alrededor para admirar sus escenas de miniatura.

Algo he hecho bien, después de todo.

Al orbitar durante un rato en torno al «ojo de Dios», pongo en marcha no sé qué. Una percepción. Una visión. Tal vez a ese «duende máximo» del Prado que el psiquiatra y experto en arte Juan Rof Carballo supone escondido precisamente en la Mesa, y que imagina «burlándose de los críticos por no haber practicado en su vida los beneficios y por no haber conocido las sirtes y escollos de la meditación, ignorando que todo ello representa otra concepción del mundo»[69].

¿Debo, entonces, abrir la mente?

¿Seguir girando como un derviche?

¿Acaso expandir mi conciencia, perdiéndola dentro de las alucinógenas escenas del Bosco que me rodean?

¿Y cómo?

Me sobrecoge descubrir de repente que estoy merodeando en torno a una obra apocalíptica. Una más en aquel galimatías en el que he caído. Dos filacterias con citas del Deuteronomio escritas en latín lo dejan muy claro: «Es un pueblo sin raciocinio ni prudencia. Ojalá fueran sabios y comprendieran y se prepararan para el fin»[70], dice la primera, en la parte superior de la tabla. Y abajo: «Apartaré de ellos mi rostro y observaré su fin.»[71]

Desasosegado, levanto la vista y veo que toda la sala parece, de un modo u otro, conectada a la muerte. ¿Por eso mi cerebro la percibe distinta a cuantas he visitado antes?

Dudo.

A mi alrededor cuelgan una decena más de obras maestras de artistas extranjeros. Casi todas son también del Bosco. El carro de heno. La extracción de la piedra de la locura. Las tentaciones de san Antonio. Pero también El triunfo de la muerte de Brueghel. Un San Jerónimo y El paso de la laguna Estigia de Patinir. Y, por supuesto, señoreando aquel panorama de imágenes inquietantes, El jardín de las delicias. Mi verdadero objetivo.

Dada la hora —las dos de la tarde, con la ciudad a punto de estrenar fin de semana—, el lugar se encuentra desierto. Sigo sin avistar a ninguno de los bedeles que deberían estar cuidando esta ala del museo, así que, algo más confiado, me siento en el suelo frente al famoso tríptico y aguardo a que el maestro Fovel me encuentre.

«Llegará», me digo convencido. «Siempre lo ha hecho.»

Saco mi Canon de la bolsa, cargo un rollo en el tambor, ajusto la apertura del diafragma y la dejo preparada entre las manos. «Todo saldrá bien», me repito como un mantra.

Es entonces cuando me doy permiso para levantar por primera vez los ojos hacia el Jardín.

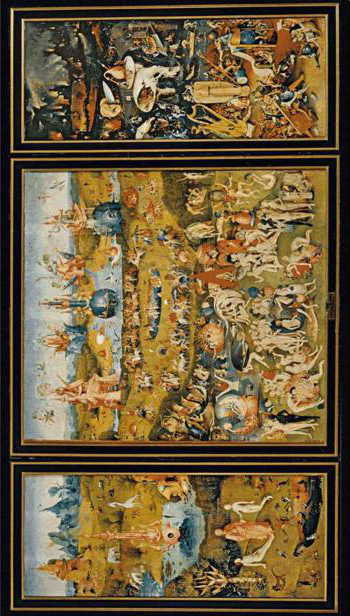

La tabla de la izquierda parece la más serena del conjunto. Por un momento creo que si concentro mi atención en ella lograré apaciguar mis nervios. Funciona. Sus colores, sus imágenes principales, desnudas pero sosegadas, logran decelerar mi respiración por un momento. Y al cabo de un minuto empiezo a fijarme en la constelación de detalles que se abre ante mí. La pintura es un prodigio. Aunque mires una y otra vez un mismo cuadrante, siempre encuentras algo nuevo en lo que fijar la atención. Y eso que, a diferencia del resto de la composición, la parte del tríptico que he elegido es la menos saturada de todas. De hecho, parece muy sencilla de entender. Está casi desprovista de figuras en comparación con las otras dos. Pero se trata de un mero efecto óptico. Aunque es cierto que sólo se ven tres humanos en esa escena, el universo animal que hay detrás se antoja infinito: elefantes, jirafas, puercoespines, unicornios, conejos y hasta un oso subiéndose a un frutal[72]. Por alguna oscura razón, algunos de ellos —sobre todo los pájaros— aumentarán de tamaño y se convertirán en gigantes en la tabla de al lado. Pero el artista no insiste en ese detalle. Quiere que nos centremos en las tres figuras humanas. Y lo hago.

Uno está vestido. Debe de ser Dios. Toma de la muñeca a una joven desnuda, Eva, y se la presenta a un Adán tumbado al que, deduzco, le acaban de extirpar una costilla. Hay algo en él que me deja perplejo: el Gran Cirujano, Dios, no presta atención alguna a sus creaciones. Ni siquiera parece interesado en presentarlas entre sí. Está mirándome a mí. Si he de hacer caso a lo que de ese momento dice la Biblia, está a punto de sentenciar algo: «No es bueno que el hombre esté solo.»[73]

Algo intimidado, tomo la cámara y, jugando con el teleobjetivo de 200 mm, click, click, obtengo detalles de esos ojos. Son penetrantes. Severos. Y, junto con los de la lechuza que se asoma del árbol-fuente-o-lo-que-sea que está sobre su cabeza, forman un conjunto de lo más perturbador.

Estar a sólo unos centímetros de esa tabla, en silencio, me hace sentir un escalofrío tras otro. «Pero ¿por qué?», me pregunto. «¿Acaso no es paz lo que debería evocar una imagen del paraíso?»

Entonces, levanto los ojos del visor y echo un nuevo vistazo a la sala. Las dos únicas puertas de acceso a la 56a permanecen mudas. No parece que vaya a franquearlas ningún visitante. Y así, sentado en el pavimento de gres, con las piernas cruzadas, regreso al cuadro. En algún lugar había leído que la tabla de la izquierda representaba la creación del hombre. El momento perfecto que Adán y Eva compartieron en el jardín del edén antes de cometer la torpeza de ingerir el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que, intuyo, podría ser la estructura rosada en la que ha anidado esa misteriosa lechuza. Hasta ahí la lectura fácil de esta obra. La miro. Me mira. Y me doy cuenta de que, por caprichos de la geometría, la misteriosa ave rapaz ocupa el centro exacto de la pintura. Pero hay más: al fijarme mejor en ese punto, percibo que no todo marcha bien en la escena. Dirijo la lente hacia allí para ampliarlo y descubro algo terrible: junto a la «fuente», saliendo de las aguas, distingo un reptil de tres cabezas. Lo fotografío. Y antes de que alcance a verlo a ojo desnudo, tropiezo con otro mutante más, ya cerca de mi posición: es un pájaro tricéfalo que parece pelearse con un pequeño unicornio y un pez con pico. A su derecha, un híbrido de ave y reptil devora a un sapo. Y en el lado opuesto, un gato ha atrapado a un roedor y se lo lleva para dar cuenta de él. «Pero ¿no había sido desterrada la muerte del paraíso terrenal?», barrunto recordando mis tiempos de lecturas bíblicas.

El jardín de las delicias. Tabla I, «El paraíso».

—¡Pobre Javier! Terminarás borracho si no ves esta imagen de la mano de un buen guía…

La voz del maestro del Prado, alta, grave y burlona, retumbó en la sala, estremeciéndola. A punto estuvo de caérseme la cámara de las manos.

—El jardín de las delicias es una excelente elección —sonrió a mis espaldas, satisfecho por el respingo que me había provocado—. De hecho, es algo así como el examen de fin de carrera para quien guste de los arcanos del Prado.

No puedo entender cómo Luis Fovel ha atravesado la sala sin llamar mi atención. El caso es que está allí. Firme, vestido con su abrigo de paño de siempre y sus zapatos de suela rígida, a menos de una zancada de mi improvisado asiento.

—¿Qué…, qué clase de examen? —balbuceo sin lograr salir del todo de mi asombro.

—Sería uno lleno de preguntas trampa —dice sonriente—. Nadie sabe nada a ciencia cierta de esta obra. Ni siquiera su nombre. El jardín es sólo una denominación moderna. Otros la han llamado El reino milenario, La pintura del madroño, El paraíso terrenal… Y esa ambigüedad es lo que la convierte en uno de los cuadros más importantes del arcanon del Prado. Si te digo la verdad, para mí es una pintura profética. Un aviso. Un augurio para nuestro tiempo. Pero mucho me temo que si quieres comprender esa función tendrás que mirarla desde otro ángulo. Si te enfrentas a ella así, de frente, como lo hacen los turistas, sólo cosecharás equívocos…

Le hubiera dado un abrazo allí mismo. Después de mi tropiezo con el señor X, tenerlo junto a mí de nuevo, iluminándome con sus lecciones, me hace sentir una euforia incontenible. Él lo percibe y me detiene, parapetándose tras una mirada gélida. Me advierte que entender El jardín de las delicias podría llevarnos una vida y aun así sería insuficiente, y me previene que lo que se dispone a contarme apenas servirá para raspar en la superficie de su misterio. «No has llegado al final de tu carrera», dice. «Apenas estás empezándola.» Guardo entonces mi entusiasmo y mis preguntas para el momento oportuno y, cerrando la tapa del objetivo de la cámara, me pongo en pie, me sacudo el pantalón y dejo que me conduzca hasta un extremo de la tabla.

El maestro hace entonces algo que me deja estupefacto: alarga la mano hasta el pesado marco dorado y negro del tríptico y tira con fuerza de él. Noto un leve crujido y, dócil, observo cómo la tabla del paraíso se mueve hacia nosotros, cerrándose sobre la parte central de la composición. Fovel repite la operación con la pieza opuesta, ocultando la obra como quien cierra un armario.

—¡Así es como debes empezar a admirar esta herramienta!

—¿Herramienta?

Fovel sonríe.

—Enseguida lo comprenderás, hijo. Pero antes dime, ¿qué ves?

El jardín de las delicias, cerrado, se me antoja todo un hallazgo. Está cuidadosamente pintado, pero apenas tiene color. Muestra una escena irreal, en la que todo lo domina una insípida esfera transparente habitada por una gran isla circular que simula emerger de las aguas. Sobre ella, en la esquina superior izquierda, muy pequeño, se distingue un anciano con triple corona y un libro abierto entre las manos. Es Dios y lo contempla todo cerca de dos frases escritas en letras góticas: Ipse dixit et facta sunt e Ipse mandavit et creata sunt.

—¿Qué significan? —pregunto después de silabearlas.

—Son palabras sacadas del primer capítulo del Génesis, hijo. Corresponden al segundo día de la creación, cuando el Padre ordena que emerja la tierra firme, la separa de las aguas y la llena de hierba y frutales. «Él lo dijo y todo fue hecho», «Él lo ordenó y todo fue creado», dicen.

—O sea, que esto representa un momento previo a la aparición del ser humano.

—En realidad, a la aparición de casi todo —me acota—. En términos joaquinitas, la escena se corresponde con el reino del Padre.

—¿En términos joaquinitas? ¿El reino del Padre? ¿Qué es eso, doctor?

—Ah, claro. Hay que explicártelo todo —responde sin fastidio—. ¿Recuerdas cuando hablamos de Rafael y de la famosa pugna de León X y el cardenal Sauli por convertirse en ese Papa Angélico que unificaría a la cristiandad?

Asiento. Cómo iba a olvidarlo.

—Pues bien —prosigue—, ya entonces te dije que el hombre que profetizó por primera vez la llegada de ese pontífice casi sobrenatural fue un monje que vivió en el siglo XIII. Un tipo temperamental del sur de Italia llamado Joaquín de Fiore. De ahí lo de joaquinita.

—Ya… —Trato de hacer memoria a toda prisa—. Recuerdo que mencionó la enorme influencia que tuvo en la redacción del Apocalypsis Nova. Pero no me dijo usted mucho más.

—Tienes buena cabeza —asiente—. Es verdad. No te hablé de la tremenda expansión que tuvieron sus ideas en la Europa del Renacimiento porque no era el momento oportuno. Pero ahora lo es. Fray Joaquín de Fiore fue un auténtico visionario. Comenzó a experimentar trances y éxtasis justo después de una visita al monte Tabor que hizo durante su peregrinaje a los Santos Lugares. Pero, ojo, además de vidente fue también un intelectual que desarrolló lo que llamó spiritualis intelligentia, una capacidad única para combinar razón y fe que lo convirtió en uno de los grandes pensadores de su tiempo. Todo el mundo lo tuvo en la máxima consideración. Mantuvo correspondencia con tres papas. Ricardo Corazón de León fue a escucharlo a Sicilia. Sus escritos eran considerados casi como la palabra de Dios. De hecho, fue en ellos donde anunció la inminente llegada de un Papa Angélico que uniría poder material y espiritual. Aunque lo que verdaderamente le importaba era lo que creía que iba a llegar después de ese pontífice: ¡el reino milenario!

—¿El reino milenario?

—Sí, hijo. Un periodo de mil años en los que, según De Fiore, Jesús regresaría a la Tierra y tomaría el control de nuestro destino. Lo curioso, hijo, es que El reino milenario es también el nombre más antiguo por el que se conoce a este tríptico, y refleja a la perfección lo que el monje esperaba que ocurriera con nuestro mundo. Su teoría debió de cruzar Europa a toda velocidad y llegar a los Países Bajos gracias a las principales órdenes religiosas del momento.

—Sigue asombrándome que las clases altas de esa época aceptaran ese tipo de anuncios…

—Eso era porque los profetas eran verdaderos intelectuales. No como hoy. Joaquín, por ejemplo, fue un gran estudioso de las Escrituras, y a partir de ellas clasificó la Historia de la Humanidad en tres etapas o reinos que todo el mundo entendió. Lo que ves aquí, en las puertas cerradas del tríptico, se corresponde a lo que llamó el reino del Padre. El periodo en el que Dios dio forma al mundo, representado dentro de esa esfera traslúcida que tienes enfrente. Los atributos de ese reino son el invierno, el agua y la noche. Todos están reflejados aquí. Ahora, Javier, abre el tríptico.

Miro al maestro desconcertado.

—¿Yo?

—Claro. Adelante. Elige la puerta que quieras abrir y tira de ella.

Elijo el portón izquierdo. Pesa más de lo que esperaba. Y de inmediato se despliega frente a nosotros la escena del paraíso ante la que me había embelesado poco antes. Imagino entonces el efecto dramático que esa misma apertura debió de tener sobre un espectador desprevenido en el Renacimiento. Pasar de un orbe gris, que en nada anuncia lo que viene después, a un universo multicolor, tuvo que dejar boquiabierto a más de uno.

—Excelente. Has tomado el camino de la advertencia —dice Fovel en cuanto el panel queda abierto de par en par.

—¿Cómo?

—Podías haber elegido el otro portón y abrir primero la escena del infierno. En ese caso habrías elegido el sendero de la profecía. Según el lado por el que empieces a analizar, esta obra te dará un mensaje u otro.

—No… No lo entiendo.

—No te preocupes —sonríe—. Yo te lo explicaré. Verás: Joaquín de Fiore, el lejano inspirador de esta tabla según algunos expertos, tenía una curiosa manera de entender la Historia, y parece que el Bosco comulgaba con ella. Creía que ésta podía interpretarse de dos formas diferentes, según si su estudio arranca en la creación y nos dirige hacia el nacimiento de Jesús o si parte de ese acontecimiento y nos lleva hacia su segunda venida. Para De Fiore ambos periodos son paralelos, duran lo mismo y se comportan como un espejo: el uno se refleja en el otro. Por eso, estudiando el primero puede anticiparse lo que está por venir en el segundo. Y el primero es el camino de la advertencia. El que has elegido. Al «leer» este tríptico desde la izquierda, primero verás el paraíso y la creación del hombre, luego su multiplicación sobre la Tierra y la ulterior expansión y corrupción a la que conduce el pecado de la carne. Y justo después, el fin. El infierno. El castigo por los excesos.

—¿Y si hubiera empezado a ver el panel desde la derecha, por el averno?

—Entonces, como te he dicho, tomarías el camino de la profecía. Entenderías que el primer panel muestra el reino del Hijo, el que vivimos hoy. Fíjate bien en ese infierno: la naturaleza brilla por su ausencia. Ahí sólo destacan edificios y cosas hechas por el hombre que se han vuelto contra él. Es el mundo que habitamos hoy. Por eso, al saltar al panel central, esa exuberancia de naturaleza, agua, frutas y seres vivos se interpreta como algo que está por venir. Te está diciendo que la humanidad está predestinada a librarse de las cargas del mundo para convertirse en una comunidad cada vez más inocente, menos apegada a la carne. Más espiritual. El panel central, pues, dejaría de verse entonces como la representación de los pecados de nuestra especie para admirarse como la representación de un estadio evolutivo superior respecto a la humanidad del infierno. Y entonces, viendo la última tabla, la de la izquierda, comprenderías que al final de los días volveremos al paraíso y estaremos codo con codo con Jesucristo. ¿O es que no te has fijado en que el hombre vestido del panel de la derecha se asemeja más a Jesús que al Dios anciano que está en la otra cara del panel?

—Hummm… —rumio—. ¿En eso creía De Fiore? ¿En que compartiremos la gloria con Jesús al final de los tiempos?

—Exacto. Para él ese destino, lo queramos o no, está escrito y es inapelable. Al final de los tiempos seremos capaces de ver a Dios y hablar con Él; la Iglesia y sus sacramentos se volverán inservibles.

—Una idea peligrosa…

—Sí. Mucho. Piensa que Joaquín de Fiore vivió tres siglos antes de que se pintaran estas imágenes, hijo, justo cuando nacía la Inquisición. Pero ni siquiera ésta fue capaz de frenar la difusión de su fe profética. Es más: viendo aquí este jardín, ahora sabemos que esa fe se extendió discretamente por toda Europa, ganando adeptos entre quienes veían a la Iglesia como una institución más opresora que espiritual. El hombre que encargó esta tabla a Hieronymus Bosch comulgaba absolutamente con dicha idea. Y seguramente quiso disponer de un «artilugio» con el que meditar sobre los dos sentidos de la Historia y el futuro de nuestra especie.

—Parece usted muy seguro, doctor. ¿Por qué habría de encargar nadie algo así? ¿No podría haberlo pintado el Bosco para sí mismo?

—Anda, vamos. No seas ingenuo, Javier. El arte no funcionaba de ese modo en el Renacimiento. Creo que ya te lo dije cuando te hablé de Rafael. Además, ¿te has fijado bien en este tríptico? ¿Lo has comparado con las otras pinturas del Bosco que hay en esta sala? No sólo es mucho más grande que todas ellas, sino que está infinitamente más poblada de figuras, es más meticulosa en sus trazos y más compleja de interpretar. Esta obra debió de llevarle mucho tiempo. Y mucho dinero en materiales. En el siglo XV, nadie trabajaba por placer o por ocio. Pintar no era un pasatiempo. Eso, sencillamente, no estaba en su mentalidad. Fue un encargo. Seguro.

—¿De quién?

—Ésa es la gran incógnita. Justo en plena segunda guerra mundial, un estudioso alemán perseguido por los nazis llamado Wilhelm Fraenger formuló una teoría que, todavía hoy, parece la única capaz de explicar todas las rarezas del cuadro. Según él, El jardín de las delicias fue una suerte de herramienta para que los fieles de un movimiento herético, los Hermanos del Espíritu Libre, pudieran meditar sobre sus orígenes y su destino[74].

—¿Los Hermanos de qué?

—Del Espíritu Libre. En Centroeuropa se los conoció vulgarmente como adamitas, porque creían que, al ser hijos de Adán y creados por tanto a imagen y semejanza de Dios, eran incapaces de pecar. Fraenger descubrió que padres de la Iglesia como san Epifanio[75] o san Agustín[76] ya los mencionaban entre las primeras desviaciones de la fe verdadera, diciendo que practicaban sus ritos desnudos, en cavernas. «Desnudos, hombres y mujeres se encuentran», escribieron. «Desnudos rezan. Desnudos escuchan las lecturas. Desnudos reciben los sacramentos, y por esto llaman paraíso a su iglesia.»

Echo un vistazo al tríptico, sorprendido de lo ajustada que resulta esa descripción a la pintura.

—Las huellas de los adamitas llegan hasta la época del Bosco —prosigue el maestro—. En 1411, un siglo antes de pintarse esta tabla, en Cambrai, en la Francia más cercana a Flandes, el poderoso obispado de la región abrió un gran proceso contra esta secta. Se condenó a un carmelita de Bruselas llamado Wilhelm van Hildernissen y a su lugarteniente, un tipo llamado Aegidius Cantor, a morir en la hoguera. Gracias a esa investigación eclesiástica y a los interrogatorios a los que fueron sometidos, sabemos que los adamitas practicaban sus ritos en cavernas, se mostraban contrarios a la autoridad e indiferentes ante Roma, y esperaban la llegada inmediata del fin de los tiempos. Creían que, cuando ese momento llegara, el mundo se daría cuenta de que verdaderamente eran hijos de Adán y podrían caminar sobre la Tierra tal como Dios los creó.

—Un culto arriesgado…

—Es verdad —asiente el maestro—. Lo curioso es que de alguna manera prefigura el interés por el cuerpo humano que surge entre los artistas de ese periodo. Los adamitas espiritualizan la erótica. No ven el desnudo como una incitación a la lujuria. Al contrario: defenderán la idea de que un amor platónico, sin pulsiones carnales y universal, es posible en este planeta. ¡Fueron ideas muy avanzadas para su tiempo!

—¿Y el Bosco militó en esa secta?

—Fraenger no logra concluir nada al respecto. La biografía del Bosco es muy oscura. Se sabe que fue hijo y nieto de pintores, tal vez originarios de Aquisgrán, y que trabajó en decorar las iglesias de su entorno. Pero poco más. Sin embargo, Fraenger deduce que poseyó un conocimiento muy profundo del culto adamítico. Un saber que, según explica, sólo pudo haber obtenido de uno de los líderes supremos del culto. Un maestro. Alguien rico, con capacidad de financiar una obra de esta envergadura.

—¡Seguro que usted ya tiene algún nombre en mente!

—No hay muchos candidatos, la verdad. O se trata de un importante mercader desconocido para nosotros, o quizá alguien de la familia Orange. En tiempos recientes se ha especulado con que este tríptico pudo ser un regalo de bodas de Enrique II de Nassau a su esposa[77]. Quién sabe. Tal vez él o alguno de los regentes de los Países Bajos estuvieron implicados en el culto adamítico. El caso es que, si Fraenger tiene razón y ese mecenas fue retratado varias veces en el tríptico, puede que no esté lejos el día en el que lo identifiquemos.

—¿Cómo dice? —salto perplejo—. ¿Conocemos el rostro del líder del grupo?

—Lo que oyes. El Bosco, como era costumbre en los cuadros por encargo, incluyó a su mecenas entre la marabunta de personajes que pintó. ¿Quieres saber quién es?

Asiento. Y como un niño que anhela recibir un caramelo, sigo al maestro, que se sitúa frente al panel central del Jardín.

—Está justo aquí. Mira.

Fovel apunta al extremo inferior derecho de la composición. Junto a un pequeño corrillo de personas se vislumbra un accidente en el terreno, una cavidad de la que se asoman un muchacho y una mujer.

—¿Ves la caverna? —Se hace a un lado—. Como te he dicho, los adamitas las utilizaban como templos. Pero fíjate bien en el hombre que está en el interior. Tiene dos características que lo convierten en excepcional: la primera es que está vestido (sólo Dios aparece con ropa en la tabla izquierda), y la segunda, que posa descaradamente la mirada en el espectador, de nuevo igual que Dios. Fraenger cree que se trata del maestro del Espíritu Libre que encargó la pintura. Y lo cierto es que el Bosco lo retrató en la zona en la que habitualmente se firman las obras, distinguiéndolo del resto de personajes mundanos para hacerlo así reconocible a los suyos.

—¿Y no podría ser un autorretrato del pintor?

—Algunos lo creen así, pero yo lo dudo. Ese hombre no tiene actitud de pintor. Parece más interesado en enseñarnos algo que en reivindicar la obra.

El «maestro» de El jardín de las delicias. Tabla II (detalle).

—¿Y qué quiere enseñarnos, doctor? —murmuro con la nariz pegada a ese rincón del tríptico.

—Según Fraenger, está señalando a la «nueva Eva», una muchacha que sostiene en una mano la célebre manzana del Jardín del Edén. Pero fíjate bien en quién está detrás de él. Apoyado en su hombro, se vislumbra el rostro de otro personaje que bien podría ser, esta vez sí, el autorretrato del Bosco. Ahí aparece en la sombra, sumiso, apoyado en el hombro de su mentor.

—Hummm… Daría lo que fuese por tener al menos un retrato del Bosco con el que poder comparar ese detalle del Jardín.

Fovel enarcó las cejas y suspiró, quizá resignado ante la infinita ignorancia de su joven acompañante.

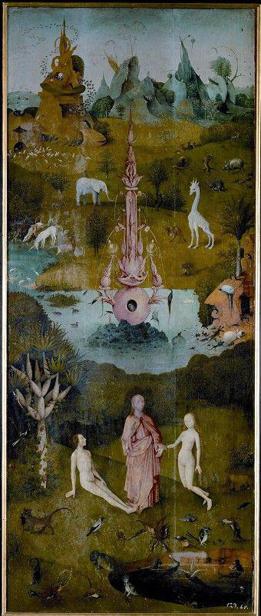

—Por desgracia no existe tal cosa —dijo—. El retrato más antiguo que conservamos del pintor fue realizado cinco décadas después de su muerte por un poeta y dibujante flamenco llamado Domenicus Lampsonius[78]. No puede tomarse, pues, como algo totalmente fidedigno. Sin embargo, Lampsonius lo incluyó en una serie de veintitrés retratos muy precisos de artistas de los Países Bajos, donde lo representó siendo ya un hombre mayor.

—¿Y guarda algún parecido con ese acompañante del «maestro del Espíritu Libre» de El jardín de las delicias?

Noté cómo mi pregunta incomodaba al maestro. Éste se acarició la nariz y la boca como si se pellizcara en busca de una respuesta adecuada.

—Bueno… Quizá Fraenger se equivocó al señalar quién es quién en la tabla. O quizá lo hizo Lampsonius. El caso es que sí existe un rasgo común entre esas figuras y el primer retrato conocido del Bosco. Apenas es un detalle…

—¿Ah, sí? ¿Cuál es?

—Como te he dicho, el hombre del grabado de Lampsonius es un anciano, pero con la mano derecha hace el mismo signo inequívoco que el maestro del Espíritu Libre. Está señalando algo.

—¿Y qué es, doctor?

—En el grabado no se sabe. Pero aquí, en la tabla, ambos hombres nos miran posando junto a esa Eva naciente que se asoma a una especie de puerta de cristal entreabierta. Parecen señalar a un tiempo a la mujer y al umbral, como si fueran la finalidad última de la composición.

—¡La herramienta!

—Exacto. —Una mueca enigmática afloró al rostro de Fovel—. El cuadro debe entenderse como una puerta. Un umbral que te traslada a una realidad trascendente. Y la mujer en actitud de descanso, semidormida, representa la llave con la que la abriremos. Como te he dicho, Fraenger creía que este tríptico se utilizó como un instrumento de meditación. A través de él, los adeptos del Espíritu Libre pudieron acceder a las grandes enseñanzas de la secta, y también a visiones de carácter místico, íntimas, a las que atribuían un tremendo valor espiritual. Mi impresión es que puerta y dama meditabunda son un jeroglífico que explica para qué sirve y cómo debe usarse este cuadro. ¿Quieres que te lea lo que Fraenger dice al respecto?

—¡Claro!

El doctor Fovel rebuscó entonces en uno de los bolsillos de su abrigo hasta que extrajo un tomo de tamaño medio y tapa oscura, manoseado, en el que sólo distinguí el nombre del sabio alemán que tanto había impactado a mi maestro. Lo abrió por una de sus marcas y leyó:

Para iniciar su propio camino espiritual, los discípulos del Espíritu Libre se situaban frente a este panel de meditación. En el momento de máxima concentración eran arrancados lentamente del mundo cotidiano y penetraban en un universo espiritual que descubrían poco a poco y que les revelaba significados cada vez más profundos. El único modo de comprender el panel era concentrarse incesantemente sobre él. El espectador se convertía así en cocreador, en intérprete autónomo de los símbolos solemnes y enigmáticos que tenía delante de los ojos. La pintura no se petrificaba nunca sino que era animada de continuo por el flujo viviente del devenir, del desarrollo orgánico, de la revelación progresiva. Y todo esto, en armonía con el contenido evolucionista que constituye la estructura intelectual del tríptico[79].

Grabado del Bosco realizado por Domenicus Lampsonius en 1572.

Fovel se detiene y deja que aquellas palabras calen en mí. No tardo mucho en reaccionar.

—Entonces… —busco las mejores palabras—, ¿usted sabe cómo abrir esta puerta? ¿Sabría meterse en el cuadro? ¿En la herramienta?

—Me temo que no —suspira por segunda vez—. Ni siquiera Fraenger lo consiguió. Cuando los bombardeos aliados de Berlín destruyeron su apartamento y sus notas, se pasó años tratando de atravesar ese umbral, sin éxito. De sus intentos sólo ha llegado la sugerencia de que el viaje se iniciaba cuando el adepto detenía la mirada en la base de la «fuente de la vida» del panel derecho, en el agujero ocupado por la lechuza, y se dejaba llevar a través de él. Yo lo he intentado. De veras. De hecho, llama mucho la atención que haya varias de estas aves repartidas por toda la composición, como si fueran cerraduras para una misma puerta. Y aunque su significado me resulta clarísimo, no es fácil hacerlas «funcionar».

—¿Ah, sí? ¿Qué significan las lechuzas según usted?

—Son aves capaces de ver en las tinieblas, hijo. Desde tiempos remotos encarnan el ideal de conocimiento supremo, de aquel que penetra en lo invisible. Sólo ellas se mueven con total precisión en lo oscuro. Y eso quería decir, a ojos de los antiguos, que podían atravesar los territorios de la muerte. Del más allá. Eran seres psicopompos. Conductores de almas.

—Luego estamos ante otro cuadro mediúmnico…

Lechuzas en El jardín de las delicias. Tablas I y II (detalles).

—En cierto modo, sí. Pero nos queda por determinar qué clase de medio es el que propone el artista para llegar al «otro lado», a Dios. ¿Simple meditación? ¿Drogas? ¿Tal vez la Claviceps purpurea, el hongo del centeno, tan popular en las bebidas de los Países Bajos? Fraenger no es nada claro al respecto, pero apostaría a que cuando la obra llegó a manos de Felipe II, a finales del siglo XVI, él y sus sabios de confianza sabían ya de su fortísima carga visionaria…

—¿Y por qué está tan seguro?

—Bueno —sonríe—, no es ningún secreto que Felipe II fue un hombre de convicciones contradictorias. Por un lado estuvo empeñado en defender a ultranza la fe católica, en extender los tribunales de la Inquisición por todas sus posesiones y en mantener a raya a protestantes y herejes como fuera. Pero por otro patrocinó experimentos alquímicos a su arquitecto Juan de Herrera, fue un ávido coleccionista de textos herméticos, mágicos y astrológicos, y hasta custodiaba junto a sus reliquias, en su guardajoyas personal, no menos de seis cuernos de unicornio[80]. Fue un hombre en el que ortodoxia y heterodoxia, fe y paganismo, se dieron continuamente la mano. Apuesto a que oyó decir algo de las propiedades visionarias del cuadro y por eso se empeñó en tenerlo cerca durante su agonía.

—¿Y eso no fue polémico? ¿Nadie cuestionó que el rey se preocupara de un cuadro tan raro? ¿Nadie desconfió de ese artista en la corte más católica del mundo?

—¡Y tanto que sí! —exclama—. Al Bosco lo llamaron de todo. «Pintor de diablos» fue lo más suave que le dijeron. La mayoría de quienes vieron sus tablas nunca pudieron explicarse la obsesión del rey por ellas. Por suerte, no fue un artista demasiado prolijo. Sus obras son escasas: no llegan a cuarenta. Sin embargo, sabemos que Felipe II se convirtió en su mayor coleccionista. Cuando murió tenía en su poder nada menos que veintiséis cuadros pintados por él. Y la mayoría mandó colgarlos en las paredes de El Escorial. Quizá lo hizo porque el padre Sigüenza medio convenció a sus críticos de que sólo se trataba de obras satíricas. Pinturas que invitaban a meditar sobre las perversiones que acechaban al buen cristiano, y a no caer en los errores representados allí. Lo llamativo es que esa interpretación fue aceptada de modo casi unánime, sin el más mínimo sentido crítico, hasta bien entrado el siglo siguiente.

—Entonces, volviendo a la muerte del rey, doctor, ¿por qué cree que querría tener este tríptico a la vista?

El doctor Luis Fovel me observa entonces con un gesto de picardía dibujado en el rostro. Se atusa el abrigo levantándose las solapas y, mientras da media vuelta quedando de espaldas al tríptico, me estampa:

—¿Y tú? ¿Por qué crees que lo haría?