El chisporroteo de una antorcha en la oscuridad. El padre Carzo avanza por los sótanos del templo azteca. Hace frío. Los frescos que la llama muestra están cubiertos de escarcha. Las primeras criaturas, la destrucción del paraíso, el mensajero prehistórico, las pirámides y las inmensas ciudades que los olmecas habían construido en honor de la Luz. Al final del pasillo, el sacerdote llega a una amplia gruta. Una forma permanece en el centro de un círculo de velas. Se acerca. La cosa lo mira.

El padre Carzo se agita en sueños. Otra visión: un cielo crepuscular cubre la jungla, rojo con un cuarto de sol inmóvil en el horizonte. Los ríos, llenos de esqueletos de animales y de moscas muertas, se han secado. Los árboles también están secos y una espesa capa de cenizas cubre ahora el suelo. Ni un canto de pájaro, ni el menor zumbido de insecto. El gran mal ha ganado.

El sacerdote camina en medio de los árboles muertos. Las ramas se parten cuando las aparta para abrirse camino. Los colores han desaparecido, aspirados junto con la vida que reflejaban.

El exorcista avanza levantando nubes de ceniza con las sandalias. Aunque hace muchísimo calor, su frente y su espalda están secas. Apenas nota las correas de la mochila que se le clavan en los hombros. Anda mirando la cima de la enorme pirámide que aparece a través de los árboles muertos. Oumaxaya, la ciudad perdida que el gran mal devoró cuando los olmecas se apartaron de la Luz.

Bajo los pies del padre Carzo, la capa de ceniza se endurece. Acaba de llegar a la base de la pirámide. Alza los ojos y contempla a lo lejos las tres cruces en la cúspide del edificio. El sol en el horizonte ilumina la escena con una luz escarlata.

A medida que el sacerdote sube los peldaños, el aire se vuelve cada vez más caliente. Carzo domina ahora la jungla, la abarca con una mirada circular: árboles muertos y ceniza hasta el infinito. Ya está a tan solo una veintena de peldaños de la cúspide. Distingue los rostros de los crucificados, que miran cómo avanza. Los dos olmecas torturados tienen el cuerpo atrozmente quemado por el sol. Sus párpados han quedado pulverizados y sus ojos se han fundido dentro de las órbitas. Sin embargo, todavía no están muertos; sonríen.

Carzo contempla a Jesucristo clavado en el centro. El mismo rostro y los mismos ojos que el Salvador de los Evangelios. La misma barba y los mismos cabellos largos y sucios. Tan solo la mirada es distinta. Es una mirada llena de odio y de malicia. El sacerdote se agarrota mientras una voz átona escapa de los labios del crucificado:

—¡Esto no ha terminado, Carzo! ¿Me oyes? ¡No ha hecho más que empezar!

El sacerdote, sobresaltado, se yergue en el sillón. Percibe el siseo de los reactores y el ligero temblor de la carlinga por efecto de las turbulencias. La cabina del 767 se halla sumida en la oscuridad, pero una extraña luz gris se filtra a través de las persianas de plástico que cubren los ojos de buey.

Carzo consulta las indicaciones de vuelo en los paneles luminosos de la cabina. Hace algo más de ocho horas que el 767 salió de Manaus y el aparato está sobrevolando las aguas templadas del golfo de México. Dentro de unos minutos pasará sobre La Habana. Carzo levanta una persiana y distingue las luces de la capital cubana a lo lejos. Mira su reloj. Todavía quedan tres horas de vuelo y ya no tiene sueño. Alarga el brazo y pulsa un botón situado encima de él. La luz blanca salpica su cara. Sobre la tablilla, un sándwich envuelto en papel de celofán, una botella de agua mineral y la carpeta que recogió en la consigna del aeropuerto de Manaus, que contiene una treintena de páginas y unas fotos borrosas tomadas en pequeños hoteles perdidos en lo más recóndito de Australia y de Estados Unidos o en los silenciosos salones de las grandes instalaciones del planeta: el Sultan of Doha de Qatar, el Manama Palace de Bahrein, el Bello Horizonte de Los Ángeles y el Karbov de San Petersburgo.

Según el expediente, en esos lugares alejados de Roma era donde habían tenido lugar las últimas reuniones secretas de la cofradía del Humo Negro, que congregaban a algunos cardenales vestidos de seglar a los que los objetivos de las cámaras habían intentado sorprender mientras bajaban de las limusinas. Carzo deja escapar un suspiro mientras examina de nuevo las fotos adjuntas al informe. Solo sombras borrosas y siluetas mal encuadradas.

El exorcista, pensativo, da vueltas al grueso sobre acolchado que contenía las fotos. Parece vacío. Sin embargo, tiene la impresión de que contiene algo más. Examina la superficie presionando en diversos puntos. De pronto, sus dedos se detienen. Acaba de localizar una parte más dura, como si las burbujas de aire del forro contuvieran algo en su interior.

Carzo rasga el envoltorio y extrae otro sobre, gris y ligero; despega los bordes. Contiene dos fotos y una hoja en blanco, de grano grueso. El sacerdote la despliega sobre la mesita abatible.

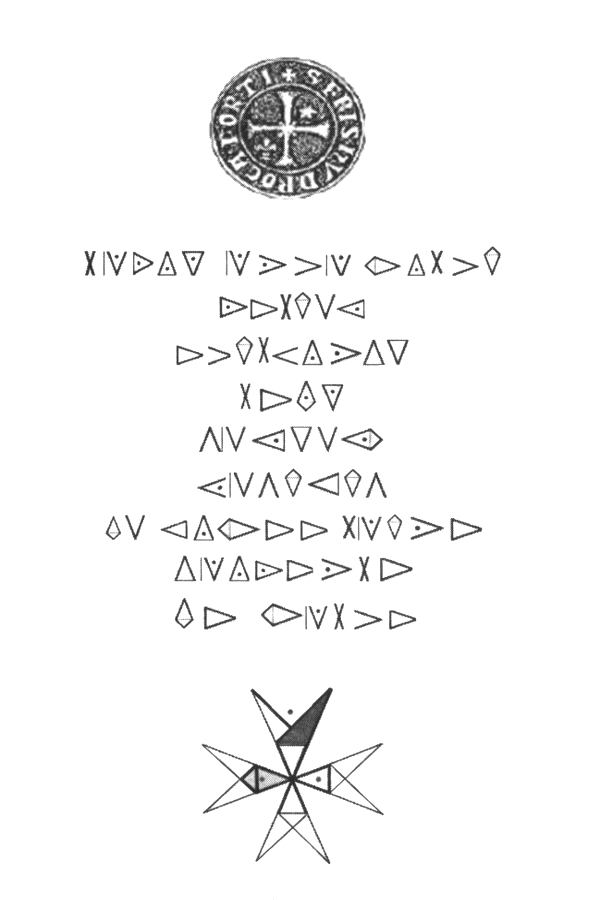

Pasando la mano sobre el papel, nota bajo la yema de los dedos trazos y huecos, como marcas invisibles grabadas con una punta seca. Pasa delicadamente por encima la mina de un lápiz para hacerlos aparecer por contraste. Una forma se precisa: un sello antiguo con cruz paté y una flor de lis abajo, a la izquierda. Continúa rayando la hoja hacia abajo. Un vacío. Luego aparecen otros signos: nueve líneas en total, un código cuyos símbolos le son familiares.

La mina, que se ha detenido al final de la última línea, reanuda su avance hacia abajo. Otro blanco; a continuación, lo que parece el extremo superior de una figura geométrica se precisa poco a poco ante los ojos de Carzo. Cuatro brazos en forma de V, compuestos por dos triángulos entrecruzados y coronados por un punto. El triángulo superior derecho está relleno. Una cruz paté en el centro, la misma que la del sello. Carzo amplía los movimientos de su mano para poner de relieve las partes laterales de la figura, pero hace más presión con el lápiz al acercarse a la zona inferior de la hoja. Los mismos triángulos entrecruzados aparecen en el extremo de los cuatro brazos de la cruz que figura en el sello. Carzo levanta el documento hacia la luz y observa el conjunto del mensaje.

Si la memoria no le falla, ese sello es un emblema templario que data del final de las cruzadas y del establecimiento de la orden en Francia, unos años antes de su caída en desgracia y la ejecución de sus miembros.

La figura geométrica que está debajo de las líneas es sin duda alguna una de las cruces de las ocho Bienaventuranzas, el símbolo templario del Sermón de la Montaña. Cada punta de cada triángulo representa una de las ocho bienaventuranzas que el Señor enseñó a sus discípulos. Pero, en realidad, el origen de esa misteriosa cruz se pierde en la noche de los tiempos; su rastro más antiguo se encuentra en unas tablillas mexicanas que datan de varios milenios antes de Cristo. Se trata de cruces llamadas piramidales, pues, según las leyendas, se supone que representan las cuatro caras de las antiguas pirámides. Curiosamente, también se ha descubierto esa cruz en las orillas del lago Titicaca, en Bolivia, así como en ciertos templos aztecas, donde simbolizaba al dios precolombino Quetzalcóatl.

Hasta la detención de los templarios en 1307, ocho de esas cruces circulaban entre las diferentes encomiendas de la orden, o sea, una cruz por bienaventuranza. La cruz de los Pobres, la cruz de los Mansos y la de los Afligidos, la cruz de los Justos, la de los Misericordiosos y la de los Corazones Limpios, la cruz de los Pacíficos y la cruz de los Perseguidos. Ocho cruces que los más altos dignatarios del Temple llevaban bajo la túnica en signo de reconocimiento, pero no solo por eso… Esas joyas de oro y rubíes servían ante todo para intercambiar correos secretos utilizando un código basado en las figuras geométricas de la cruz en cuestión. Por esa razón, las cruces templarias de las Bienaventuranzas presentaban distintas partes geométricas separadas por trazos más o menos gruesos. El complejo conjunto de triángulos entrecruzados con incrustaciones de rubíes y un rombo de oro orientado hacia occidente contenía el secreto del código.

Curiosamente, los arqueros del rey de Francia no encontraron ni una sola de esas cruces en las innumerables encomiendas de la orden que registraron de forma simultánea el amanecer del 13 de octubre de 1307. Como si se hubieran esfumado de repente junto con el fabuloso tesoro del Temple justo antes de que se pusiera en marcha la mayor operación policial de la historia. No obstante, los inquisidores terminaron por recuperar algunos documentos contables y un pergamino en el que aparecía representada la cruz de los Pobres, cuyo triángulo superior derecho era el único que estaba relleno. La primera de las ocho Bienaventuranzas. Así pues, lo que Carzo tiene ante los ojos es una reproducción de ese dibujo encontrado en 1307: la cara visible de la primera cruz, que manda sobre todas las demás.

Pese a ese dibujo, el código del Temple resistió durante siglos a los mejores criptólogos de la cristiandad. Luego, a fuerza de comparar las diversas hipótesis con las inscripciones que los templarios prisioneros grabaron en los calabozos de Gisors y de París en espera de la muerte, la parte visible del código acabó por revelar su secreto bajo la lupa de los matemáticos y de los teólogos del Vaticano. Se trataba de un código alfabético. Sin embargo, a falta de números, se dedujo que era sin duda alguna el reverso de las cruces lo que facilitaba la parte numérica del código templario.

Por eso nunca habían podido comprender el significado de los mensajes dejados por los miembros de la orden en las paredes de los calabozos. Y también por eso nunca habían encontrado el lugar donde escondieron su tesoro antes de marcharse de Tierra Santa, un escondrijo cuyo emplazamiento solo podía ser revelado por el conjunto de los ocho códigos geométricos grabados en las ocho cruces perdidas. El mapa del tesoro de los templarios.

Desde que los especialistas del Vaticano habían penetrado el código alfabético de la cruz de los Pobres, tan solo algunos iniciados, de los que Carzo formaba parte, conocían el secreto, pues las claves que circulaban en los manuales esotéricos y las logias masónicas eran copias en las que faltaba lo esencial. El problema era que ese grabado, tras haber sido encontrado en 1307, había sido cuidadosamente dividido en cuatro partes, guardadas respectivamente en una caja fuerte de un banco de Suiza, de Malta, de Mónaco y de San Marino. El interrogante era: ¿cómo una reproducción tan fiel de la cruz de los Pobres podía hallarse ante los ojos de Carzo a once mil metros de altitud sobre el golfo de México? A no ser que quien había dibujado ese código fuera el afortunado poseedor de esa cruz perdida desde hacía siglos. Lo que significaba que era un descendiente por línea directa de los dignatarios del Temple.