Mándala significa «círculo» y, más en concreto, círculo mágico… Me he encontrado con casos de mujeres que no dibujaban mándalas pero que, en cambio, los bailaban. En la India [eso recibe] un nombre especial… mándala nrithya, la «danza mándala».

CARL G. JUNG

En el éxtasis del baile, el hombre cruza el abismo entre este y el otro mundo… Cabe suponer que la danza en círculo ya existía de forma permanente en la cultura paleolítica, el primer estadio perceptible de civilización humana.

CURT SACHS,

World History of the Dance

La forma de baile más antigua parece ser el Reigen, o danza en círculo [que] simboliza una realidad de la máxima importancia en la vida de los hombres primitivos, el reino sagrado, el círculo mágico… En el círculo mágico se liberan todos los poderes demoníacos.

SUSANNE K. LANGER,

Feeling and Form

Así pues, habíamos completado el círculo, pero mis días de danza no habían empezado aún. Oliver llamó desde una cabina y consiguió que los federales enviaran una delegación desde Boise para que se encontraran con nosotros en la ciudad, recogieran al Tanque y a Wolfgang, y los pusieran a buen recaudo. La información que disponía de ellos, incluida la traición, el espionaje internacional, la asociación con traficantes de armas y contrabandistas nucleares extranjeros, el intento de homicidio múltiple en un río y el asesinato de Theron Vane, agente de alto nivel del Gobierno, no era nada, desde mi punto de vista, comparado con lo que Wolfgang había cometido: el intento de asesinato de su propio hermanastro, Sam.

En la ciudad, Oliver garabateó sobre una carpeta apoyada en el Land Rover de Oso Oscuro y rellenó los formularios necesarios para trasladar a sus dos prisioneros. Los federales se encargaron primero del Tanque, debido a su elevada posición como jefe del complejo nuclear, y se lo llevaron en el coche blindado para su traslado inmediato a una cárcel federal, a la espera de juicio.

Mientras tanto, Wolfgang, herido e inofensivo pero ahora sentado en el asiento posterior, pidió hablar conmigo a solas dentro del coche. Así que los demás salieron y esperaron fuera, y yo me volví para mirarlo a la cara, llena de arañazos de gato, mientras él me devolvía la mirada con un dolor apenas contenido. Parecía tratarse de algo más que la mano herida o la pierna rota. Esos ojos turquesa, que tan poco tiempo atrás me hacían temblar las rodillas, ahora me hacían sentir aislada y asustada por todo lo que había pasado entre nosotros desde que nos conocimos.

—¿Te imaginas el dolor que siento al mirarte, Ariel? —dijo Wolfgang—. Creía que sabías que te quería. Y luego descubro que sólo me has contado mentiras. ¿Yo le había contado mentiras? A eso le llamo yo ver la paja en el ojo ajeno. ¡Dios mío! Si durante semanas cada vez que levantaba una piedra, me encontraba con otra mentira debajo. Le había pedido explicaciones a Wolfgang un montón de veces, sólo para oír más mentiras, sólo para tragármelas todas y cada una con la misma facilidad que la anterior, sólo para acabar entre sus brazos en la cama, una y otra vez. Puesto que había defendido su última postura a punta de pistola, consideré que lo más prudente sería ahorrarme cualquier comentario.

—Sabías que Sam estaba vivo y me lo ocultaste —soltó Wolfgang con gran amargura—. Me has mentido desde el principio.

—¡Estabas intentado asesinarlo, Wolfgang! —señalé lo que resultaba obvio—. ¿Habrías matado también a tu hermana? ¿Me ibas a matar a mí?

—Te quiero —dijo con los labios apretados, haciendo caso omiso de mi pregunta mientras otra oleada de dolor lo sacudía. Cuando se hubo recuperado prosiguió—: No os iba a matar a ninguno de vosotros; no digas locuras. ¿Te parezco acaso un maníaco homicida? Sólo quería esas reliquias que son tan importantes. ¿Es que no lo comprendes, Ariel? Tú y yo habríamos utilizado esa información de la forma adecuada. ¡Podríamos haber logrado tantas cosas! Gracias a esos manuscritos, habríamos creado juntos un mundo mejor.

Se detuvo y luego añadió con cuidado:

—Sé lo que pensaste después de lo de París, después de que Zoé hablase contigo. Fue por mi pregunta sobre los gitanos, ¿verdad? Me di cuenta en el viaje de vuelta en avión y te tendría que haber dicho algo entonces. Sólo me sorprendió, eso fue todo. No habría supuesto ninguna diferencia, tienes que creerme. No me habría importado…

—¿Que no te habría importado? —exploté furiosa—. ¿De qué demonios me estás hablando? ¿Te refieres a que te habrías rebajado a seguir acostándote conmigo a pesar de que por mis venas corre sangre mancillada? Dios mío, ¿pero qué clase de persona eres? ¿No comprendes cómo me siento al saber que intentaste matar a Sam con esa bomba en San Francisco? Trataste de matarlo, Wolfgang. ¡Y sabías a ciencia cierta que Sam era tu propio hermano!

—¡No lo es! —casi aulló Wolfgang, con la cara pálida por un dolor que expresaba, con sólo mirarlo, todo lo que se había callado.

Oliver había echado un vistazo por la ventanilla, alarmado, y se dispuso a abrir la puerta del coche, pero le indiqué con un gesto que no lo hiciera. Temblaba de pies a cabeza con una emoción que era incapaz de definir con palabras. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Miré de nuevo a Wolfgang, inspiré profundamente y con toda la calma y claridad que conseguí reunir sin desmoronarme le dije:

—Sí, Wolfgang, es tu hermano. Después de eso me volví, salí del coche y cerré la puerta a mis espaldas.

Oso Oscuro, una de las personas más organizadas de la tierra, habría sido un directivo excelente en cualquier gran empresa si no hubiera estado tan ligado a tareas más importantes destinadas a conservar las raíces de su pueblo y a desentrañar los misterios de la vida. Mientras tanto, también consiguió organizar el proyecto de Sam y mío.

En opinión de Oso Oscuro era demasiado peligroso soltarnos, «darnos a conocer» como quien dice, hasta que Oliver y su gente hubieran capturado a unos cuantos malos más. Una vez más gracias a Oso Oscuro, contaban ahora con más argumentos en ese sentido. Los archivos privados de tío Earnest (la información desagradable que Zoé había averiguado sobre la familia Behn) aparecieron de forma anónima entre un cúmulo de viejas reclamaciones de propiedad de décadas atrás, en una caja de seguridad de la reserva de Lapwai.

Aunque Earnest hubiera purgado la existencia misma de Halle y de Wolfgang de su mente, como Oso Oscuro nos informó, ese nuevo tesoro incluía documentación acerca de la función de nuestra familia, incluido mi padre, como financieros largo tiempo ocultos que apoyaban su propio concepto de supremacía racial y que colocaban las armas de destrucción a gran escala al servicio de su desagradable visión del nuevo orden mundial.

La parte más agradable de la familia me reservaba unas cuantas sorpresas. Tal como Sam había sospechado y Dacian Bassarides corroboraba ahora, el legado de Pandora se había repartido entre los cuatro «niños Behn». Al parecer, tras nuestro encuentro en Viena, Dacian había llegado a algunas conclusiones por su cuenta. Se encargó de preparar una reconciliación pendiente entre Lafcadio y Zoé, lo que acabaría con todas esas décadas de amargura familiar que había estado fomentada por un hombre que llevaba largo tiempo muerto.

No fue necesario que Dacian convenciera a Laf ni a Zoé de que yo sería quien había de encajar todas las piezas como en su día hizo Pandora, para separarlas de nuevo, veinticinco años atrás, mediante los términos de su testamento. Tío Laf me remitió una caja del vino elaborado en las bodegas de Dacian con una nota de éste donde detallaba el patrimonio de Pandora, que durante todos esos años tanto interés había despertado. A partir de esa información y con una llamada pertinente a mi madre y varias charlas con Oso Oscuro, la imagen resultaba de lo más claro.

En primer lugar, estaba el manuscrito rúnico que mi madre me envió desde San Francisco y que Oliver recuperó de donde lo escondí en la Normativa del DDD, en el complejo nuclear. Me acordaba de que Laf me comentó que Pandora se había dedicado a copiar runas a partir de las piedras erigidas en toda Europa: esas runas constituían el legado que dejó a mi padre. Cuando Jersey descubrió la relación de Augustus con su hermana, elaboró una copia clandestina de ese manuscrito. Aunque mi padre poseía aún el original, más adelante Earnest aconsejó a Jersey que guardara su copia para dármela cuando hubiera crecido, del mismo modo que él conservaba su parte del legado de Pandora para Sam.

Eso me llevaba al segundo conjunto, que Earnest heredó y que luego recibió Sam. Se trataba de las tablillas, las telas y los rollos curiosos y deteriorados que habíamos rescatado con tanto riesgo de la cueva de cristal; el conjunto que todos deseaban con tanta pasión, que se habían lanzado en su busca por el sendero tenebroso del asesinato y del crimen. No costaba adivinar el motivo particular de Wolfgang, dado lo que parecía su preocupación obsesiva: que su padre lo hubiera abandonado y hubiera dejado todo su patrimonio, incluso esas reliquias, a su hijo menor e indio americano: Sam.

Tal como Dacian Bassarides me había indicado en Viena, una cuarta parte del rompecabezas, incluso la mitad, apenas servía de nada sin el resto. Y por lo que Volga Dragonoff me contó durante nuestra charla en un gélido comedor soviético, incluso si se disponía de todas las piezas juntas en un montón, era preciso ser un iniciado en la forma adecuada de pensar, como afirmaba creer que yo era, para montar el rompecabezas.

Sólo había una persona que me podía haber proporcionado ese entrenamiento, aunque yo no lo supiera. Se trataba de Sam. Las dos personas que conservaban las otras piezas del rompecabezas, Lafcadio y Zoé, habían enviado copias de su parte de la herencia de Pandora, que habían confiado a Bambi para que me las entregara cuando vino a advertirme sobre Wolfgang. Ahora que obraban también en mi poder, me sentía preparada para iniciar el ataque.

Oso Oscuro había ideado un plan muy ingenioso para que Sam y yo no tuviéramos que albergarnos en cobertizos y refugios de montaña remotos mientras completábamos el proyecto, un plan que ya había puesto en marcha hacía semanas, en cuanto Sam volvió de Salt Lake con las pruebas que obtuvo sobre la familia. Tenía a punto todas las provisiones que íbamos a necesitar para pasarnos seis meses como mínimo «en el campo», lo que nos permitiría empezar y acabar el proyecto en relativo secreto.

Nos había preparado caballos de carga, un suministro suficiente de alimentos setos y remedios caseros a base de hierbas, un tipi y mucha ropa térmica e impermeable, así como dos ordenadores portátiles con sus correspondientes paquetes de baterías, equipados con el mejor software del mercado en muchos idiomas, tanto antiguos como modernos, para facilitarnos la traducción. Y un encantador terreno privado regado por un riachuelo de agua rápida y limpia, a un solo día de camino del lago Pend Oreille y del parque nacional de Kootenay, en esa región de Idaho que se adentra en el territorio de Columbia Británica y, por lo tanto, si fuera necesario, al alcance del son de los tambores de muchas tribus indias. La única población en cincuenta kilómetros era un lugar pequeño (de ochocientos habitantes) que llevaba el inverosímil nombre de Troya.

Mi salvador moreno de ojos verdes, Jason, nos acompañó en esta excursión, aunque algo a su pesar hasta que echó un vistazo a su riachuelo privado de aguas rápidas. Al final de cada semana, Oso Oscuro nos enviaba un mensajero anónimo en un caballo appaloosa moteado para que nos dejara unos cuantos alimentos de primera necesidad y recogiera los documentos que hubiésemos acabado de transcribir y traducir para transportarlos a paraderos desconocidos, o que sólo Oso Oscuro conocía.

—Si hubiese sabido antes este sistema indio de transporte clandestino —me comentó Sam—, me habría ahorrado muchas molestias y quebraderos de cabeza cuando heredé estas cosas.

Me había olvidado de lo que era vivir al aire libre en el campo, donde se recibe el agua potable, la comida y el aire de manos de la tierra, sin ningún intermediario que los diluya o contamine. Fue una experiencia estimulante desde el primer momento en que instalamos el tipi y nos metimos dentro. Aunque Sam y yo plantamos las pocas variedades de cultivo de temporada corta que crecerían en esta zona tan alejada, y que todos los días teníamos que pescar y recolectar para comer, nos pasábamos la mayor parte del tiempo traduciendo manuscritos. Y cuanto más traducíamos, más fascinante era.

Incluían una procesión de historias y misterios que parecían surgir de la voz profunda y silenciosa de un pasado desconocido y hasta el momento inédito. Ese pasado empezó a emerger de la niebla que lo ocultaba, generada por una máquina que, por lo que vi, historiadores y biógrafos habían mantenido en marcha durante milenios.

—Se me ha ocurrido una idea —dije a Sam una noche junto al fuego cuando llevábamos más o menos un mes trabajando—. En estos relatos pocas veces aparece ningún tipo de sociedad superior que invade y subyuga a una inferior, es más bien al contrario, si las comparas a ambas en términos de capacidades científicas o artísticas. La historia consiste básicamente en el registro de los extraordinarios despliegues de valor de los conquistadores. Pero esa «superioridad» suele basarse en haber conseguido derrotar y esclavizar a los otros. —Estás captando la idea —afirmó Sam—. Lástima que no seas india: habrías nacido con ella. El autor favorito de Hitler cuando era pequeño era un tipo llamado Karl May, que escribió historias de indios y vaqueros para los niños alemanes. ¿A que no adivinas quién ganaba siempre en esas historias?

Era la primera nota amarga que le había oído a Sam respecto a esa parte de su cultura que yo, como americana no indígena, quizá nunca alcanzaría a comprender del todo.

—Le salvaste la vida a Wolfgang —indiqué—. Por lo que nos contó Bambi, ahora sabes que te odiaba, que había puesto esa bomba que casi te mató. Si lo hubieras sabido entonces, ¿te habrías esforzado tanto en rescatarlo?

—¿Te refieres a si soy tan altruista como para perdonar a alguien que disfrutaría erradicando a la gente como yo? ¿Algo así como: «no es mal tipo, es mi hermano»? —dijo Sam.

Después, sonrió, se levantó de la silla donde estaba reclinado junto al fuego y me puso de pie frente a él.

—Ya lo sabía entonces —afirmó.

—¿Sabías que Wolfgang había intentado matarte? —pregunté, sorprendida.

—Me imagino que me creerás muy noble de carácter en este momento, ¿no? —prosiguió—. Pues déjame que te diga que no me parece que una persona tan malvada como él deba librarse con sólo una pierna rota y una asfixia rápida e indolora en el río. Opino que habría que arrastrar su bonito nombre ario por el fango y que se tendría que pasar el resto de una larga vida en la cárcel.

Supongo que cuando por fin destapabas la amargura de Sam, te encontrabas con que el tarro estaba bastante lleno. Sam descansaba sus manos en mis hombros. Estábamos de pie en el centro del tipi, uno frente al otro junto al fuego, y me observaba con una expresión extraña.

Cerré los ojos y recordé otro fuego en un castillo y la llama insaciable que había despertado en mí el tacto y el olor de ese hombre al que acabábamos de evaluar y desestimar de forma tan irrevocable. Un hombre tan lleno de odio que había intentado asesinar a su propio hermano, el mismo hermano que le acabaría salvando la vida a pesar de saberlo todo. Por mucho que Wolfgang afirmara su amor por mí, me preguntaba si era cierto. Me preguntaba si yo lo había querido nunca.

Cuando abrí los ojos, Sam me estudiaba con atención, como si buscara alguna respuesta oculta a una pregunta tácita. Me acordé de sus palabras esa mañana en la cima de la montaña: «¿Tienes idea de lo peligrosa que puede resultarnos esta “amistad” tuya tan inoportuna?» ¿Ya lo sabía entonces? Pues ahora ya lo había descubierto por mi cuenta, ¿no?

—Intenté advertirte —dijo Sam—. No sospechaba nada de forma consciente hasta que fui a Salt Lake. Pero cuando empecé a atar cabos sueltos a partir de los documentos familiares y a comprender la situación, cuando me di cuenta de que la persona con la que habías iniciado una relación, Wolfgang Hauser, podía tratarse del mismo hombre que había asesinado a Theron Vane, no supe qué hacer. Era consciente de lo peligroso que podía resultar para mí: era a mí a quien perseguía. Pero no podía creer que llegara a hacerte daño. Te envié esa nota para que te andaras con cuidado. Además, ya no eres una niña. Quería que hicieras lo mejor para ti.

—Caray, pues qué magnánimo por tu parte —le espeté bastante furiosa y contrariada—. ¿Creíste que sería «mejor para mí» dejar que siguiera haciendo el amor y enamorándome de un hombre que podía destruirnos a ambos?

Sam se estremeció como si le hubiera lanzado un golpe real y me di cuenta de lo mucho que habría intentado cerrar los ojos a lo que sucedió en realidad entre Wolfgang y yo. Por último inspiró profundamente y habló muy tranquilo.

—Si quisieras atiborrarte de alcohol o de alguna droga peligrosa, tampoco te lo impediría, Ariel. Eres responsable de tus propias decisiones y acciones. Pero eso no era amor y tú lo sabes: el amor no es algo que quieres hacer con alguien.

—No estoy segura de saber lo que es el amor —afirmé, y era cierto.

Recordé el comentario de Oso Oscuro acerca de que el padre de Sam, Earnest, se creía incapaz de experimentar tal sentimiento. Así que quizá para los nez percé yo también estuviera como muerta.

—Me parece que yo lo sé. ¿Quieres que te lo explique? —me preguntó Sam, que seguía observándome.

Me sentía muy vacía pero asentí para que prosiguiera.

—Para mí, el amor es cuando sabes que la persona que quieres forma parte de ti y que llevas dentro de ti una parte de esa persona —dijo Sam—. No puedes usar, manipular o engañar a alguien a quien quieres de verdad, porque te estarías usando, manipulando o engañando a ti mismo. ¿Tiene eso sentido?

—¿Es decir, que si Wolfgang me mintió, de hecho se estaba mintiendo a sí mismo? —solté con toda la ironía del mundo.

—No, a él no le hacía falta engañarse a sí mismo, ¿no? —me lanzó Sam de vuelta—. ¿No se te olvida un detallito? Te acostaste con él y tú también le mentías.

Me quedé estupefacta, pero era cierto. Había tenido la relación más íntima posible con un hombre en quien en realidad no confiaba. Un hombre al que nunca me abrí del todo, por propia voluntad, para contarle la verdad completa de nada. Era un trago amargo, pero en el fondo siempre fui consciente de lo que era Wolfgang.

—Hace tiempo que te entregué parte de mi corazón y parte de mi alma, Ariel. Ya lo sabes —prosiguió Sam. Me sonrió con picardía—. Pero existen algunos compromisos antes de que te ceda parte de mi cuerpo —añadió.

—¿Tu… cuerpo? —mascullé—. Pero si creía que te gustaba Bambi.

La cabeza me daba vueltas.

—Ya lo sé —aseguró Sam con una sonrisa—. Cuando vi la expresión de tu cara mientras sujetaba a Bettina junto a la cascada, pensé por primera vez que quizás había alguna esperanza para nosotros, con o sin Wolfgang.

Me alborotó los cabellos y sin más, dijo:

—Te quiero, listilla. Supongo que siempre te he querido.

Lo admito, estaba atónita. Me quedé ahí de pie, como en una nube, sin saber qué hacer. ¿Estaba preparada para todo aquello?

De forma bastante extraña, Sam había empezado a retirar los sacos de dormir y las bolsas, para dejar vacío el espacio que ocupaba el centro del tipi, alrededor del pequeño hogar rodeado de piedras.

—¿Qué estás haciendo? —pregunté.

—De hecho sólo es un compromiso —explicó Sam, que seguía amontonando mantas a un lado.

Se levantó y sacudió la cabellera negra hacia atrás con impaciencia.

—No esperarás que siga amando a alguien que no sabe bailar, ¿verdad? —soltó.

Como me había dicho Dacian, el proceso era más importante que el resultado.

Durante ese último mes en que Sam y yo habíamos compartido una existencia fraternal, hasta que bailamos, no habría logrado comprender en absoluto los manuscritos que estábamos traduciendo; que todo eso del entramado del mundo, la trama y la urdimbre, el yin y el yang, los enlaces alquímicos y el ritual dionisíaco se reducía a una sola cuestión: la transformación. Los manuscritos trataban precisamente de eso.

Bailamos toda la noche. Sam tenía cintas de bailes y cantos indios que pusimos en un casete portátil, pero danzamos al son de cualquier música (desde la cíngara de tío Laf hasta las rapsodias húngaras y las canciones celtas favoritas de Jersey que, según nos contó a Sam y a mí, se bailaban a un ritmo frenético en cualquier boda o velatorio irlandés), rápida y lenta, apasionante y mágica, poderosa y misteriosa. Danzamos descalzos alrededor del fuego, y después fuera, en el prado oscuro de la cima de la montaña, que olía a los primeros acianos de principios del verano. Algunas veces nos tocábamos, nos cogíamos de la mano o bailábamos juntos, pero a menudo bailamos solos, una experiencia distinta y fascinante.

A medida que danzaba sin parar, me pareció que por primera vez sentía de verdad mi cuerpo, no sólo más centrado y equilibrado en sí mismo, aunque eso también era cierto, sino también conectado por completo de algún modo misterioso con la tierra y el cielo. Noté que algunas partes de mí morían y se rompían en pedazos que se esparcían en el universo, donde se convertían en estrellas que brillaban en el espacio inmenso de la noche, ese espacio salpicado de galaxias que parecía interminable.

Danzamos durante la mañana, hasta que las brasas de nuestro hogar se extinguieron, y volvimos a bailar en el prado floreado para observar cómo los primeros rayos del alba teñían de rojo el cielo matinal. Y seguimos danzando…

No fue hasta transcurrido todo ese tiempo que algo extraño empezó a suceder, algo aterrador. Y cuando pasó, me detuve en seco. El aparato seguía emitiendo música y Sam daba vueltas. Al verme quieta, descalza entre las flores, se acercó.

—¿Por qué te has detenido?

—No lo sé —confesé—. No estoy mareada ni nada de eso, es que…

Pero no sabía cómo explicarlo.

—Baila conmigo, entonces —dijo Sam.

Se agachó para apagar la música, me estrechó entre sus brazos en el prado y nos movimos despacio en un círculo, casi flotando. Sam me abrazaba con suavidad, sólo lo suficiente para darme apoyo. Su rostro curtido, con la nariz recta, la barbilla hendida y las pestañas que proyectaban su sombra a unos pómulos fuertes, me recordaron entonces los de un poderoso espíritu protector. Acercó los labios a mis cabellos.

—He aprendido algo de los manuscritos de Pandora —me comentó—. En una primera versión de un texto alquímico medieval («El círculo mágico de Salomón el Mago» de Goethe) se afirma que los ángeles no hacen el amor como los seres humanos. No tienen cuerpo.

—¿Cómo lo hacen? —le pregunté.

—De una forma mucho mejor —respondió—. Se mezclan entre sí y durante un breve instante se convierten en un solo ser. Pero por supuesto, los ángeles no poseen substancia. Están formados por rayos de luna y polvo interestelar. —¿Te parece que somos ángeles? —sugerí, mientras me recostaba en sus brazos con una sonrisa. Sam me besó.

—Opino que deberíamos mezclar nuestro polvo interestelar, ángel —anunció.

Me llevó de la mano hacia la hierba para que me echara sobre él entre las flores silvestres.

—Quiero que hagas lo que te apetezca, o nada en absoluto —me sonrió—. Estoy a tu total disposición. Mi cuerpo es tu instrumento.

—¿Puedo tocar con él El amor brujo? —le pedí entre risas.

—Puede tocar cualquier selección que el virtuoso desee —me aseguró—. ¿Qué va a ser?

—De golpe, es como si estuviera por encima de la línea de árboles —afirmé muy seria.

—Ya estuvimos ahí y sobrevivimos —apuntó Sam en voz baja, mientras me tomaba los dedos y rozaba con ellos sus labios—. Entramos en la luz juntos una vez, Ariel. Justo después de que nuestros tótems nos encontraran, ¿recuerdas?

Asentí despacio. Sí, me acordaba.

Cuando el puma y los dos osos hubieron desaparecido de la cima de la montaña, Sam y yo permanecimos sentados largo rato, puede que horas, uno al lado del otro, sin movernos, con las puntas de los dedos en contacto. Cuando la oscuridad cedió paso al alba, tuve la molesta sensación de que algo cambiaba en mi cuerpo, algo que se movía deprisa como unas manos inquietas. De repente, empecé a alejarme de la tierra y a flotar muy alto en el aire. Me sentía completamente separada del cuerpo y aun así seguía teniendo forma y contorno, como una lágrima llena de helio y suspendida en el cielo.

Me asaltó un momento de pánico, por si me caía o porque quizás estaba muerta y me iba para siempre de la tierra. Pero entonces comprobé que no estaba sola ahí arriba. Había alguien a mi lado: Sam. Era casi como si me hablara desde el interior de mi mente, a pesar de que si miraba hacia abajo, veía nuestros dos cuerpos sentados uno al lado del otro en la tierra.

—No mires abajo, Ariel —me susurró Sam en mi mente—. Mira hacia delante. Entremos juntos en la luz…

Era extraño, pero después nunca hablamos de ello, ni siquiera una vez. Y lo que era más extraño aún, jamás me pareció que se tratara sólo de un sueño. En cualquier caso me parecía mucho más vivido que la realidad, del mismo modo que nuestro mundo tridimensional y a todo color es mucho más consistente que una fotografía en dos dimensiones y en blanco y negro sobre un pedazo de papel. Esa experiencia poseía unas dimensiones muchísimo mayores y más profundas. Pero si tuviera que explicarlo con palabras, no sabría por dónde empezar. De niños, Sam y yo habíamos entrado juntos en la luz. Ahora íbamos a hacerlo de nuevo. Era consciente de que esta vez iba a ser muy distinta a la anterior. Los dos nos íbamos a transformar en un solo ser en esa mañana de primavera entre las flores silvestres.

Y esta vez, ya no tenía miedo.

Mientras estaba en brazos de Sam horas más tarde, en lugar de absorbida, me sentía revitalizada, como si hubieran inyectado en mis venas una sustancia ligera, burbujeante y efervescente.

—¿Cómo describirías eso? —le pregunté mientras entrelazaba sus dedos con los míos—. ¿Qué nos ha pasado?

—Si necesitas asignarle una palabra, yo diría que el término técnico es «orgasmo mutuo» —dijo Sam—. Un orgasmo mutuo muy largo. Más o menos un orgasmo mutuo ininterrumpido, largo, continuado y sin fin.

Le puse la mano en la cara.

—Por otra parte —continuó, sonriendo mientras me besaba el hombro desnudo—, podrías simplificar mucho las cosas y llamarlo amor. ¿Te sorprende?

—Nunca había sentido nada igual —admití.

—Supongo que debería sentirme aliviado —comentó Sam—. Pero para serte sincero, yo tampoco.

Se sentó y me miró ahí echada entre la hierba. Después me recorrió la piel con un dedo desde la barbilla al centro del cuerpo hasta que vibré y se agachó para besarme en los labios como si, despacio, nos vertiéramos mutuamente polvo interestelar. Era una sensación increíble.

—Me parece que estamos afinados —sentenció Sam—. Se acabaron los ensayos. ¿Qué te parece una actuación en directo?

Sam y yo seguíamos en las montañas seis meses después, a principios de noviembre. Oso Oscuro nos envió raquetas para la nieve, esquís de fondo y algunas pieles de oso por si se producía la esperada primera gran nevada.

Casi habíamos terminado la traducción de los manuscritos. Los de Earnest, Lafcadio y Zoé, y también las runas que Jersey robó a Augustus. Tal como Wolfgang y los demás creían, indicaban lugares del planeta donde se formaba un entramado que, según los antiguos, no sólo poseía enormes poderes, sino que se había usado en ceremonias y rituales, documentados con todo detalle, durante un período que abarcaba como mínimo cinco mil años. El secreto más guardado de las primeras religiones de los misterios, como era el caso de los órficos, los pitagóricos o los primeros egipcios, consistía en que si se activaba este entramado, se produciría un enlace alquímico que transformaría la Tierra y liberaría una energía que nos conectaría con el cosmos en una especie de «enlace».

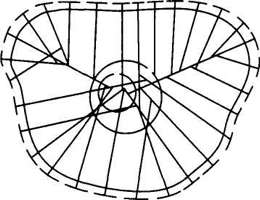

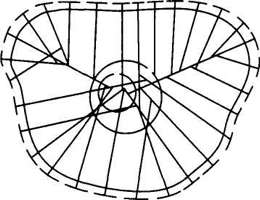

—¿Sabes qué es el «centro de simetría»? —me preguntó Sam un día. Cuando sacudí la cabeza, me lo explicó—: En algunos modelos matemáticos, como en los de la teoría de catástrofes, puedes seleccionar el centro absoluto de una figura. Por ejemplo, hay un modelo para un incendio. Si el fuego se origina en el borde de un campo, sea cual sea la forma de ese campo, es posible prever dónde se extinguirá (en el centro exacto), si dibujas una línea recta en el borde de todo el contorno que marca su periferia y a partir de ella trazas otra línea con un ángulo de noventa grados. El punto donde confluyen la mayoría de rayas constituye el centro absoluto, es decir, el centro de simetría: una especie de sendero de menor resistencia. Se pueden analizar muchos modelos de campo de esa forma. Campos de luz, cerebrales, terrestres, y quizá cosmológicos. Te lo enseñaré.

Dibujó la forma en la pantalla de su ordenador:

—¿Crees que esos puntos que estamos buscando en la Tierra no están simplemente conectados por líneas rectas o estrellas de seis puntas? —supuse—. ¿Crees que son importantes porque actúan como centros de simetría?

—Una especie de vórtice o de vorágine —asintió Sam—. Algo que absorbe energía hacia sí y amplifica su poder porque se trata del centro real de la forma.

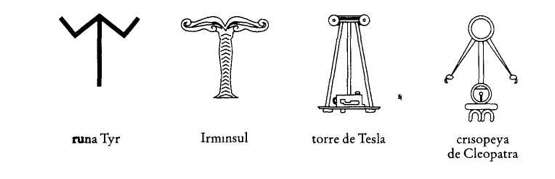

Parte del proyecto era inherente a las páginas que teníamos ante nosotros. Por ejemplo, como dedujimos de repente un día, esos esquemas patentados que Nikola Tesla había preparado para su torre alto voltaje construida en Colorado Springs, la torre que según afirmaba habría de canalizar la energía por el entramado mundial, guardaban un enorme parecido con un famoso dibujo de la primera retorta química, la crisopeya de Cleopatra, el texto alquímico más antiguo que existe. Y ambos se parecían a una T, la cruz de tan, el símbolo de poder de los primeros egipcios, así como a la runa Tyr mencionada por Zoé, que invocaba la columna mágica de Zeus. Y, de manera extraña, a la misma Irminsul destruida por Carlomagno y reconstruida mil años después en el bosque de Teutoburgo por Adolf Hitler.

Sam y yo sabíamos que nos faltaba mucho trabajo todavía. Algunos documentos apuntaban a otros que no obraban en nuestro poder. Dedujimos dónde habían ocultado muchos de ellos hacía milenios, en una grieta del monte Ida, en la costa de Turquía, el monte Pamir, en Asia central, y una gruta donde Eurípides escribió sus obras, en el centro de Grecia, pero aunque se habían descubierto algunos documentos antiguos en esas regiones, no teníamos ninguna garantía de que los que buscábamos estuvieran ahí ahora. Decidimos que cuando termináramos la tarea que nos ocupaba trataríamos de encontrar algunos, tal como habían hecho Pandora y Clio.

Resultaba sorprendente pero, a medida que cada evento salía de nuestra caja de Pandora de revelaciones, era como si se oyera su eco en la actualidad en algún punto del planeta. Sabíamos que nos estábamos acercando a la transformación que esperábamos.

Los soviéticos se habían retirado de Afganistán en febrero. Además, otros países con muros, ya fueran políticos o físicos, empezaron a verse sacudidos por movimientos y llamamientos democráticos que avanzaban en torrentes, como agua que buscara su nivel natural, su centro de simetría.

El mes de junio, en la plaza de Tian’anmen en China, el país famoso por tener una muralla que se ve desde el espacio exterior, había estallado una protesta social. A pesar de que los tanques hicieron acto de presencia, la levadura ya había empezado a fermentar. Después, el nueve de noviembre que habíamos estado esperando, la fecha que Wolfgang había definido como un punto de inflexión para Napoleón, De Gaulle, el kaiser Guillermo y Adolf Hitler, recibimos una noticia asombrosa de Laf y Bambi desde Viena a través de nuestro appaloosa expreso: el muro de Berlín, que había separado simbólicamente el Este del Oeste durante más de veinticinco años, había caído de un día para otro. La ola gigantesca se había desatado por fin; avanzaba y nadie podría detenerla.

Pero no fue hasta finales de diciembre, casi en el nonagésimo aniversario del nacimiento de tío Laf en la provincia de Natal, en Sudáfrica, que logré el gran avance que Sam y yo andábamos buscando.

Trabajaba en el texto de un rollo largo de un lino muy frágil y antiguo, escrito en griego, que acababa de sacar de uno de los tubos de plexiglás de Sam. Estaba segura de que no lo había visto antes. Pero mientras tecleaba las palabras en el ordenador, me resultó familiar.

—¿Recuerdas un documento de Zoé que tradujimos hará unos dos meses? Hablaba de una voz que llamaba a través de las aguas desde las islas de Paxos a un capitán egipcio que estaba cerca de Palodes. Le anunciaba que el gran dios Pan había muerto. —Miré a Sam, que trabajaba en su ordenador al otro lado de la habitación, sentado con las piernas cruzadas y con Jason echado cabeza abajo en su regazo, en un nirvana gatuno.

—Sí, Tiberio ordenó llevar al capitán a Capri para interrogarlo —respondió Sam—. El nombre del capitán era Tammuz que, casualmente, era el dios que moría en los antiguos misterios. Y anunció la muerte de Pan la misma semana en que murió Jesús. ¿Qué has averiguado?

—No estoy segura —respondí, sin dejar de teclear—. Pero a partir del griego que he ido captando estos últimos meses al ver cómo traducía el ordenador, me parece que esta carta contiene algún tipo de clave sobre cómo encajan las cosas entre sí a un nivel más profundo. Por desgracia, está roto y falta una parte. Pero no hay duda de que una mujer se lo escribió a un hombre. Y me da la impresión de que esa mujer es una gran conocida nuestra.

—¿Me lo lees en voz alta? —sugirió Sam y, señalando al gato que roncaba en su regazo, añadió—: Detesto molestar a alguien sumido en una profunda contemplación.

De modo que leí.

Monte Perdido, Pirineos, Galia romana

Querido José:

Siguiendo tu consejo, mi hermano Lázaro y yo hemos colocado la caja de alabastro, el cáliz y otros objetos que el Maestro tocó en sus últimos días en un lugar oculto en el interior de la montaña, donde esperamos que permanecerán a salvo hasta que sean necesarios. He preparado una lista e instrucciones para encontrarlos que te remitiré por separado.

En tu última carta decías que, como has alcanzado una avanzada edad, podrías reunirte pronto con el Maestro. Me preguntabas si yo, como la única auténtica iniciada del Maestro, estaría dispuesta a contarte mi punto de vista sobre lo que sucedió en esa última cena que celebró con sus discípulos, y cómo se relacionaría con las descripciones anteriores que te envié, escritas por otras personas presentes en ella.

Resulta imposible plasmar en palabras lo que sólo puede adivinarse a través de la experiencia, como lo que se logra mediante el proceso de iniciación, pero lo haré lo mejor que pueda.

Siempre creí que, en todo lo que dijo o hizo, el Maestro se expresaba en niveles duales, aunque realizaba una clara distinción entre ambos. Los denominaré los niveles de enseñanza y de iniciación. En la enseñanza, le gustaba usar la alegoría y la parábola para aportar un ejemplo de lo que deseaba comunicar. Pero bajo esa parábola se ocultaba siempre el segundo nivel, el nivel del símbolo que, en mi opinión, el Maestro sólo utilizaba en el contexto de la iniciación.

El Maestro me contó que un solo símbolo, elegido de esta forma, puede tocar muchos niveles en la mente del discípulo. Cuando alguien experimenta una imagen concreta de ese modo, su significado más profundo actúa en él a un nivel primario, casi físico.

De alguna forma, el Maestro era como uno de esos magos orientales con los que estudió, siempre en el sendero, buscando, rastreando, persiguiendo su estrella particular que lo había de conducir a una noche de misterio infinito. En ese sentido, se observaba cómo esparcía pistas sin cesar en ese sendero, en su búsqueda personal, para que el iniciado las recogiera y lo siguiera por el camino. Incluso ahora que han transcurrido tantos años desde que nos dejó, siento el mismo escalofrío al recordar su tono de voz que la primera vez que me dijo: «Deja tus cosas y sígueme». Ahora comprendo que quería que lo interpretara en los dos niveles, que tenía que seguirlo no sólo a él, sino también su ejemplo en aprender a hacer las preguntas adecuadas.

Las preguntas del Maestro en esa última noche me parecieron, como siempre, mucho más importantes que sus respuestas. Afirmó a los demás que yo sabría cómo contestar su pregunta sobre el significado de la Sulamita, la amante de Salomón en El Cantar de los Cantares. Después, el Maestro ofreció su propia respuesta: «La Sulamita representa la sabiduría». ¿Pero recuerdas que al principio mencionó que era un problema intrincado, como un «nudo»? Ya había utilizado una vez esa palabra para preguntarte qué era «inmutable e imperecedero», lo que sugiere que su respuesta en ambos casos era solamente parcial.

El Maestro consideraba que el iniciado debe esforzarse siempre en desentrañar la respuesta completa por sí mismo. En este caso, me veo capaz de sugerir la respuesta completa que tenía él en mente. La raíz griega de la palabra nudo es gna, saber, de la que se deriva gnosis, o sabiduría oculta. Existen palabras en muchos idiomas que proceden de esa raíz, pero todas ellas poseen significados que sugieren formas de adquirir ese conocimiento oculto.

Al identificar a la Sulamita con el lucero del alba, el Maestro volvió a dirigir nuestra atención hacia esos misterios. En el poema, la amada de Salomón es negra y bella: representa la materia oscura, la virgen negra de las antiguas creencias, o la piedra negra que cae del cielo.

Los tres discípulos elegidos por el maestro en su círculo más íntimo eran Simón Pedro, Santiago y Juan Zebedeo, que querían sentarse a su lado cuando llegara el reino. Pero de modo muy significativo y simbólico a mi entender, justo antes de su muerte les asignó, en cambio, misiones individuales en tres lugares muy concretos de la tierra: Santiago en Brigantium, Juan en Éfeso y Pedro en Roma. El primero es el hogar de la diosa celta Brígida; el segundo, el de la Artemisa griega o, en latín, Diana. Y Roma es el hogar de la primera Gran Madre frigia, la piedra negra transportada desde Anatolia central, que ahora se conserva en la colina palatina. Si se unen las iniciales de esas tres ciudades se forma la expresión BER, el acrónimo de esa diosa, bajo la forma de oso.

Estos tres lugares de la tierra representan tres caras de una diosa anterior, una diosa representada por la Sulamita en el poema.

Así que la pregunta del Maestro sobre la identidad auténtica de la mujer morena de El Cantar de los Cantares nos conduce directamente al centro de su mensaje: que ese poema era una fórmula de iniciación que debían seguir sólo quienes estaban decididos a emprender la Gran Tarea. El matrimonio entre el rey blanco del manzanar y la virgen morena del viñedo representa la unión entre lo divino y lo carnal, que yace en el mismo centro de los misterios. Cuando terminé de leer y levanté la vista, Sam, todavía con Jason en el regazo, me sonreía con ironía.

—Ése fue uno de los que traduje antes de que Wolfgang se llevara las copias de mis manuscritos —me contó—. Si significa lo que da a entender, daría al traste con las ideas de los que insisten en las viejas teorías del celibato, pero me resultaría difícil de creer. ¿Y por qué dices que se relaciona con la «voz a través de las aguas» o con la muerte del gran dios Pan?

—Puede que se trate de lo que conecta todos los manuscritos de Pandora entre sí —le dije—. Lo que nos indica esta carta, creo, es que la iniciación, cualquier iniciación, requiere algún tipo de muerte. La muerte respecto al mundo, la muerte del ego, la muerte de un «yo anterior». No olvides que los dioses que intercambiaban posiciones todos los años en Delfos eran Apolo, el rey de la manzana, y Dioniso, el dios del viñedo, los mismos oficios que los protagonistas de El Cantar de los Cantares. Del mismo modo, el nacimiento y el bautismo de un nuevo eón, de un mundo feliz, precisa la muerte de la anterior forma de pensar, del anterior sistema de creencias, incluso la muerte de los anteriores dioses.

—De modo que el nudo es otro modo de mirar la trama y la urdimbre —comentó Sam.

Entonces se me ocurrió otra idea y recuperé en pantalla uno de los documentos de tío Laf que había traducido poco antes.

—¿Recuerdas todo eso de los templarios de San Bernardo y el templo de Salomón? ¿A que no adivinas qué emblema figuraba en su bandera según este documento? La calavera y los huesos cruzados, el mismo que el del escuadrón principal de la muerte de la SS de Heinrich Himmler. Pero en este documento no significa muerte, sino vida.

—¿Y eso?

—En el panteón griego hay dos personajes importantes que aparecen una y otra vez en estos manuscritos —le indiqué—. Atenea y Dioniso. ¿Qué tienen en común?

—Atenea era diosa del Estado —dijo Sam—. También de la familia, el hogar y el telar, por lo tanto, del orden. Que recibe el nombre de cosmos en griego. Mientras que Dioniso era el señor del caos. Sus fiestas paganas, que tienen su continuación en algunas cristianas, como el carnaval, eran como una autorización para beber y para los actos disipados y alocados. Están conectados con la antigua cosmogonía, donde el cosmos suele nacer del caos.

—He encontrado otra conexión, en la forma en que ambos nacieron —apunté—. La madre embarazada de Dioniso, Sémele, fue fulminada por el padre de éste, Zeus, cuando se le apareció en forma de rayo. Zeus cogió a su hijo aún no nacido de entre las cenizas de su madre y se lo cosió a su propia carne. Más adelante, Dioniso nacería del muslo de Zeus. Por ese motivo se decía que había nacido dos veces y se le llamaba dios de la doble puerta…

—Y Zeus se tragó a Atenea que después nació de su frente —terminó Sam—. De modo que siempre podía leerle el pensamiento. Ya lo entiendo. Uno nació del cráneo y el otro del muslo del padre. La calavera y los huesos cruzados, dos tipos de creación o generación, la espiritual y la profana, que sólo unidas son completas o sagradas, ¿es eso?

Me acordé de las palabras de san Bernardo en sus comentarios de El Cantar de los Cantares: «El amor divino se consigue a partir del amor carnal».

—Estoy segura de lo que indica esta historia sobre los misterios —informé a Sam—. El mensaje es sin duda que no hay muerte sin sexo.

—¿Perdona, cómo dices? —preguntó Sam.

—Las bacterias no mueren, se dividen —le aclaré—. Los clones mantienen el mismo material de forma mimeográfica. Los seres humanos son los únicos animales que conocen y prevén la muerte. Es la base de cualquier religión y de todas las experiencias religiosas. No sólo el espíritu, sino la relación entre la vida y la muerte, el espíritu y la materia.

—Nuestro sistema nervioso posee dos ramas que unen la conciencia a las emociones y componen el denominado sistema craneo–sacro. Conectan el encéfalo con el sacro —corroboró Sam—. En muchos idiomas esa calavera y los huesos cruzados, donde la rótula se conecta con el fémur, se asocian con propiedades generativas poderosas, en palabras como «genio» y genoux. Existen muchos indicios, físicos y lingüísticos, para la famosa expresión de Pitágoras: tal arriba, tal abajo.

—Ésa era la función de Dioniso en la mitología: conectar lo sagrado con lo profano —afirmé—. El único modo de lograrlo era hibridar. Arrancar a las mujeres del telar, del hogar y de la casa para que subieran a la montaña y bailaran y retozaran con jóvenes pastores. Dioniso destruyó su ciudad natal, Tebas, no una sino dos veces. O mejor dicho, se destruyeron ellos mismos.

—Una vez fue debido al incesto —dijo Sam—. Edipo había matado a su padre, se había coronado rey en su lugar y se había casado con su propia madre. Si pienso en nuestra familia, comprendo lo que dices. ¿Pero qué hay de la segunda vez?

—Fue cuando el joven rey de Tebas, Penteo, se negó a dejar que las mujeres, incluida su propia madre, tomaran parte en la celebración de los misterios de Dioniso en lo alto de la montaña —le expliqué—. Penteo afirmaba que el señor de la danza no era un dios verdadero, ni tampoco hijo de Zeus. De hecho, quería que las mujeres permanecieran en sus casas por la noche para que los propietarios de tierras tuvieran la seguridad de que sus descendientes y herederos no eran hijos de sátiros ni de pastores.

—¿Qué le sucedió al joven rey de Tebas? —quiso saber Sam.

—Su madre se volvió loca —respondí—. Cometió canibalismo sobre su propio hijo.

—Eso es bastante espeluznante —soltó Sam. Luego, añadió con una sonrisa irónica—: Lo que quieres decir es que Dioniso, el dios de la era entrante, nos trae la tan esperada respuesta a la pregunta de Freud: «¿Qué quieren las mujeres?» Lo que quieres es una noche libre de vez en cuando para irte por la montaña y bailar, emborracharte y retozar con jóvenes pastores, ¿es eso?

—Hombre, pues no iría mal para desatascar esas líneas de sangre tan coaguladas —acepté—. Nadie parece haber sugerido nunca a tipos como Hitler o Wolfgang la idea de que la hibridación confiere fortaleza. Me parece que un poco de polen de pastor respondería también a la pregunta de Zoé: «¿Qué provoca que crean que no pueden hacer eso?» En mi opinión es como lo que me dijiste acerca del amor y las mentiras. Si se lo haces a otra persona, te lo haces a ti mismo.

—Ayer averigüé algo que tal vez conecte todo esto entre sí —mencionó Sam con una de sus miradas traviesas—. Los esenios que vivían en Qumrán en tiempos de Jesús creían que Adán tenía una esposa secreta, una primera esposa que precedió a Eva. Se llamaba Lilit, que significa «búho», sabiduría, sophia. Pero Lilit abandonó a Adán. ¿Sabes porqué?

—Ni idea —confesé.

—Adán no le dejaba estar sobre él —dijo Sam, que al ver mi cara se echó a reír—. Hablo en serio, de verdad. Me parece que he encontrado algo. Escucha. Se incorporó en la piel de oso y me miró.

—Lilit no es sólo la sabiduría: es la Madre Tierra —empezó—, lo bastante sabia para mantener toda la vida si no la aprisionamos y le concedemos la libertad para hacer lo que mejor sabe hacer. Quizás el misterio sea la sabiduría antigua: cómo usar los ritmos naturales de la Tierra y las energías que nos mantienen con vida en lugar de construir presas en los ríos, que constituyen sus arterías, de extraer minerales de su vientre, de cortar los árboles que usa para respirar o de levantar paredes que reducen toda vida a espacios delimitados.

»Ya sabes que la nación india es un matriarcado —prosiguió Sam—. Pero tal vez ignores esta profecía de los navajos. Durante los últimos días, cualquier territorio en que las mujeres hayan quedado reducidas a siervas bajo la tiranía del hombre o donde se haya distribuido la tierra según algún tipo de acaparamiento de tierras patriarcal será destruido al final de los tiempos en la segunda inundación.

»Así que, en lo que respecta a la Madre Tierra —concluyó Sam con una sonrisa—. Es mejor que a partir de ahora la dejemos estar sobre nosotros, como se merece. Igual que tú y yo.

Y decía la verdad.