SÓCRATES: Hablas del bien y del mal.

GLAUCÓN: Es cierto.

SÓCRATES: Me gustaría saber si los comprendes como yo.

PLATÓN,

La República

A pesar de mis buenos propósitos y de todos mis planes, me encontré en la cama con dosel de una suite renacentista del Reíais Christine, haciendo el amor con Wolfgang toda la noche, o lo que quedaba de ella, con una pasión tan intensa, tan absorbente, que me dio la impresión de haber estado en brazos de un vampiro en lugar de un funcionario austriaco.

Había un jardincito fuera de nuestra habitación. Wolfgang estaba de pie en el ventanal, contemplándolo, cuando abrí los ojos por la mañana. Su espléndido cuerpo desnudo se perfilaba contra la red de ramas negras y húmedas con su manto de hojas verde claro que ondeaba al otro lado de la ventana. Recordé la primera mañana en mi habitación, cuando salió del saco de dormir y se volvió para vestirse, antes de acercarse para besarme por primera vez.

Bueno, ya no era una casi virgen que se sonrojaba: la vida se había encargado de ello. Pero sabía que ese hombre que había vuelto a acelerarme el corazón toda la noche seguía albergando el mismo enigma que cuando nos conocimos, mucho antes de que supiera que era mi primo. Y a pesar de las observaciones filosóficas sobre espíritu y materia, debía admitir que lo que había recibido de Wolfgang no tenía nada que ver con el enriquecimiento espiritual. Me hubiera gustado saber en qué lugar me dejaba eso.

Wolfgang abrió las ventanas que daban al jardín y se acercó para sentarse en la cama. Retiró la sábana y me acarició hasta que empecé a temblar otra vez.

—Qué bonita eres —dijo.

No me lo podía creer pero mi cuerpo deseaba más.

—¿No tenemos una cita inminente para almorzar a la que no deberíamos faltar? —me obligué a mencionar.

—Las mujeres francesas siempre llegan tarde —comentó mientras me lamía los dedos y me miraba pensativo—. Desprendes algo, un perfume exótico, erótico, que me vuelve salvaje. Sin embargo, tengo la sensación de que estamos envueltos en un velo mágico que nadie debe penetrar, o se romperá el hechizo.

Esa descripción se ajustaba perfectamente al modo en que yo me sentía: nos había rodeado un cierto aire irreal desde el principio, una ilusión tan poderosa que a menudo parecía peligrosa.

—Sólo son las nueve —susurró Wolfgang, con los labios jugando en mi pecho—. Nos podríamos saltar el desayuno, ¿no?, si vamos a almorzar pronto…

Les Deux Magots es uno de los cafés más famosos de París. En su día había sido el lugar de encuentro favorito de los intelectuales así como de los artistas contraculturales, dos grupos que en Francia muchas veces coinciden. Todo el mundo, desde Hemingway a De Beauvoir y Sartre, lo había frecuentado. Y, al parecer, Zoé Behn también.

Cuando cruzamos la plaza de Saint–Germain–des–Prés, con sus castaños ya en flor, Wolfgang la señaló, sentada sola en una mesa del rincón, en el solárium exterior rodeado de paredes de cristal que daba a la plaza abierta. Accedimos al restaurante y pasamos las famosas estatuas de madera, los dos magots. Esas figuras orientales, con sus vestidos azules, verdes y dorados, rodeadas de espejos, elevadas en tronos por encima del bar, eran como los Elias de las calles de París, conducidos hacia el cielo en carros de fuego.

Salimos a la terraza acristalada. Mientras avanzábamos hacia Zoé, estudié a esa mujer, mí infame abuela, de la que se habían dicho y escrito tantas anécdotas escandalosas a lo largo de los años. Tal vez tenía ochenta y tres años, pero sentada ahí, sorbiendo el champán, parecía que la vida que había llevado, con vino, hombres y baile en abundancia, no le había sentado nada mal. Estaba bien «erguida en la silla de montar», como diría Oliver, con un porte orgulloso que complementaba una piel fina y tersa, y una fantástica trenza de cabellos blancos que le llegaba casi hasta la cintura. La fortaleza que se mostraba en su expresión me hizo recordar el comentario de Laf acerca de que, cuando era niña, tenía la autosuficiencia de Atila.

Cuando llegamos a la mesa, me estudió con unos ojos de color aguamarina, un tono entre el turquesa de Wolfgang y el famoso azul frío de mi madre. Wolfgang me presentó y me ofreció una silla cuando Zoé asintió. Se dirigió a Wolfgang, en un inglés salpicado por una mezcla de acentos, sin apartar los ojos de mí.

—El parecido es realmente asombroso —le comentó—. ¡Me hubiera gustado ver la reacción de Dacian cuando la conoció! Al principio casi no le salían las palabras —admitió Wolfgang.

—No me gustaría parecer maleducada —se disculpó Zoé—, pero comprenderás que Pandora era excepcional, y ahora que está muerta es increíble encontrar a alguien que es casi su encarnación hasta el último detalle. Has hecho bien al intentar alejarte en lo posible de tu familia durante todos estos años. Ver esta réplica sorprendente de Pandora con mayor frecuencia nos habría obligado a tomar sales o a acabar bebiendo algo más fuerte que el champán. Era alguien a quien se debía tener en cuenta, te lo aseguro.

Por primera vez sonrió y observé un destello de esa sensualidad lánguida que le había dado fama, una cualidad que, por lo que recordaba, durante cuatro décadas había hecho hincar de rodillas a nobles y magnates, quienes depositaron riquezas a sus pies.

—¿Estabas muy unida a mi abuela? —pregunté. Entonces, me acordé de que Zoé era también mi abuela y añadí—: Me refiero a…

—Ya sé a lo que te refieres. No te disculpes —me cortó en seco Zoé—. Un día quizás aprendas la lección más importante que podría enseñarte: en esta vida podrás hacer y decir lo que quieras siempre y cuando no te disculpes por ello.

Tuve la sensación de que, en el caso de Zoé, esta regla general le había resultado muy útil en más de una ocasión.

Pidió al camarero que sirviera champán en dos copas más que estaban en la mesa, a la espera de nuestra llegada. Ya estaban medio llenas con una misteriosa mezcla púrpura que el camarero convirtió en una nube al verter el líquido.

—Esta bebida se llama la Zoé —nos informó—. Como mi nombre, significa «vida». Ideé este mejunje una noche en Maxim’s hace… ¡madre mía, hace tantos años! En París, todos los que querían estar a la moda lo bebían. Quería conocerte aquí, en Les Deux Magots, para brindar por la vida. Como nadie viene tan temprano también podemos hablar en privado. Me gustaría hablarte del magot que falta y cómo se relaciona con nosotros.

»Luego, como también se da el caso de que nadie almuerza hasta las dos, más o menos, he reservado una mesa en la Closerie des Lilas, dentro de unas horas. Espero que en el hotel donde os hospedáis os hayan servido un buen desayuno.

Adopté una expresión impávida e intenté desesperadamente que mi rostro delator no se sonrojara al recordar el «desayuno» que habíamos tomado esa mañana. Wolfgang me estrujó la mano bajo la mesa.

—Una ración de aceitunas —indicó Wolfgang al camarero en francés. Cuando éste se marchó, comentó a Zoé—: En América no toman alcohol tan temprano sin comer nada para acompañarlo.

«Excepto mi disipada familia», pensé. Levantamos las copas y brindamos por la vida. Con el primer sorbo, el gusto embriagador y oscuro de esa bebida me supo a peligro.

—Ariel… —pronunció Zoé con un tono casi de propiedad, que quedó explicado por sus siguientes palabras—, puesto que tu madre ha mantenido siempre nuestra relación en secreto, quizá no te hayan dicho que fui yo quien elegí tu nombre. ¿Imaginas por qué te llamé así?

—Wolfgang me contó que Ariel era uno de los nombres de Jerusalén y que significa «leona de Dios» —dije—. Pero siempre había imaginado que me llamaba así por Ariel, el pequeño espíritu que el mago Próspero tenía esclavizado en La tempestad de Shakespeare.

—No, de hecho es por el nombre de otro espíritu que más adelante tomó como modelo a ése —afirmó Zoé, que citó en alemán:

Ariel bewegt den Sang in himmlisch reinen Tonen;

viele Fratzen lockt sein Klang, doch lockt er auch die Schónen…

Gab die liebende Natur, gab der Geist euch Flügel,

Folget meiner leichten Spur! Aufzum Rosenhügel!

—«Ariel canta y toca el, esto, el arpa —traduje—. Si la naturaleza te dio alas, sigue mis pasos hacia una colina de rosas». ¿De dónde es?

—De Fausto —respondió Wolfgang—. Es la escena que se desarrolla en la cima de la montaña Brocken, la noche llamada Walpurgisnacht, una antigua fiesta germana que Goethe invoca en esta obra. La palabra significa «la noche en que limpian los bosques con fuego».

Zoé observó a Wolfgang como si lo que acababa de mencionar tuviese algún significado tácito. Luego, mi siempre encantadora abuelita quitó la espoleta de la granada de mano.

—Esa parte de Fausto, la escena de la limpieza, es cuando el espíritu Ariel limpia a Fausto de la amargura y el sufrimiento que ha causado a los demás —nos informó—. Ten en cuenta que muchas veces Fausto los había dañado sin querer, en su búsqueda de una mayor sabiduría como mago. Era el fragmento favorito de Afortunado, ¿sabes? Le caían las lágrimas cada vez que lo oía. —Después de tal afirmación, añadió—: La gente no cae en la cuenta de que la noche en que murió, el 30 de abril de 1945, era la víspera del primero de mayo, lo que equivale a decir que él y Eva se suicidaron en la Walpurgisnacht.

—¿Afortunado? —exclamó Wolfgang, confundido—. Pero el 30 de abril de 1945 es una fecha famosa: es el día en que Hitler se suicidó. ¿Era él «Afortunado»?

Entonces me acordé de que Wolfgang no había estado presente cuando Laf contó la historia en la que reveló el simpático mote con que mi familia apodaba al tirano más cruel del mundo.

—Pues claro —le comenté con cinismo—, un amigo de la familia, por lo visto. Me sorprende que no te hayas enterado.

Pero había algo que todavía no me habían contado y que habría preferido no saber.

—No exactamente un amigo —aclaró Zoé con una notable sangre fría—. Se podría decir que era casi un miembro de la familia.

Mientras me recuperaba de ese comentario, añadió:

—Lo conocía desde que era una niña. Lo cierto es que Afortunado era un hombre corriente con habilidades, orígenes y formación corrientes, pero consciente de que su gran fortaleza radicaba precisamente en la simplicidad. Eso era lo que muchos consideraban más aterrador, porque debajo había algo primario que resonaba en el interior de las personas sin que tuvieran consciencia de ello. Lo de Afortunado era más que mera hipnosis, como muchos quieren creer. Todo lo que lo rodeaba era arquetípico: tocaba un punto genuino en todos. —Hizo una pausa y añadió de forma espeluznante—: Al fin y al cabo él no apretó en persona el gatillo trece millones de veces, ni tampoco dio órdenes por escrito para que lo hicieran otros. Afortunado sabía que bastaba con que la gente sintiera que tenía permiso para hacer lo que estaba oculto en su interior, lo que acechaba en su corazón.

Me sentía enferma de verdad. Zoé me miraba con frialdad con esos ojos azules mientras seguía sorbiendo su champán teñido de color ciruela, con aspecto de sangre. De repente, la luz del sol era fría. Era cierto, Laf y todos los demás me habían advertido de que Zoé era una colaboradora nazi. Pero eso había sido antes de estar ahí sentada, tomando una bebida que llevaba su nombre y escuchando la espeluznante noticia de sus propios labios. ¡Y había sido antes de saber que esa mujer fría que tenía ante mí era mi abuela! No me extrañaba que Jersey renunciara a ella. Aunque sentía náuseas, me limité a apretar los dientes y a mantener la compostura. Dejé con cuidado el vaso de veneno púrpura y me erguí para enfrentarme a ella cara a cara.

—A ver si lo entiendo: ¿crees que hay algo «primario» y «arquetípico» que hace que la gente corriente «resuene» ante la idea del genocidio? —le pregunté—. ¿Crees que tu amiguito Afortunado era un tipo cualquiera con una idea cuya hora había llegado? ¿Crees que sólo necesitamos el permiso de una persona con autoridad para que la mayoría de gente juegue a «sigamos al Führer y hagamos lo mismo que él»? Pues déjame que te diga, señora mía, que no hay nada primario, arquetípico, metafórico ni genético que me impulsara a emprender una acción sin el conocimiento total y consciente de mis actos y mis motivaciones.

—He vivido lo bastante —prosiguió Zoé con calma— para ver qué fuerzas se desencadenan al establecer contacto a niveles tan profundos, incluidos los que has visto desencadenarse por los manuscritos de Pandora. Así que permíteme que te pregunte una cosa: ¿no fuiste tú quien pidió esta cita de hoy? ¿Eres «plenamente consciente» entonces de que la fecha que has elegido, el 20 de abril de 1989, conmemora el centésimo aniversario del nacimiento de Adolf Hitler? ¿Es eso una simple coincidencia?

Sentí un escalofrío horrible, pero que muy horrible, mientras miraba esos ojos gélidos y claros de mi terrible, pero que muy terrible abuela. Por desgracia para mí, todavía no había terminado.

—Ahora, te voy a contar algo que tendrás que creer. Quien no comprenda la mente de Adolf Hitler, nunca entenderá a Pandora Bassarides ni sus manuscritos ni los motivos reales durante die Familie Behn.

—Esperaba que Wolfgang te lo hubiera dejado claro —le dije con frialdad—. He venido a París por un motivo. Creía que podías ser la única persona viva que me explicaría el misterio del legado de Pandora y que me desentrañaría los muchos secretos referentes a su relación con nuestra familia. No he venido a oír propaganda nazi; he venido por la verdad.

—Ya veo, jovencita: quieres que todo sea cierto o falso, bueno o malo, blanco o negro. Pero la vida no es así, ni lo ha sido jamás. Las semillas están en todos nosotros. Se riegan ambos aspectos a la vez y crecen uno al lado del otro. Y en lo que respecta a nuestra familia, tu familia, hay muchas cosas que sería insensato no contemplar sólo porque no puedes clasificar las cosas en compartimientos. No siempre es fácil separar el grano de la paja, incluso después de haber cosechado.

—Caray, nunca he sido un genio para descifrar parábolas —solté—. Pero si tu idea de la «verdad» es que todos somos posibles asesinos en serie a no ser que tropecemos con la gente adecuada, no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué provoca que la gente «civilizada» se levante una mañana, vaya a ver a los vecinos, los meta en vagones de carga, los tatúe con números de serie y los embarque a algún sitio para exterminarlos de forma metódica?

—Ésa no es la pregunta adecuada —dijo Zoé, como si fuera el eco de Dacian Bassarides.

—Muy bien, ¿cuál es entonces? —quise saber.

—La pregunta adecuada es: ¿Qué provoca que crean que no pueden hacer eso?

Me quedé mirándola largo rato. Tenía que admitir, aunque sólo fuera en mi interior, que ésa era la pregunta adecuada. Aun así estaba claro que el punto de vista de Zoé y el mío partían de premisas muy distintas. Yo Había adoptado el supuesto, algo ingenuo, de que todas las personas eran buenas por naturaleza, pero capaces de ser conducidas hacia actos malvados a gran escala a través de las manipulaciones hipnóticas y oscuras de un solo hombre. Por otra parte Zoé, que, no lo olvidemos, había conocido a ese hombre, sostenía que todos estábamos provistos con semillas del bien y del mal, y que lo único que bastaba para inclinar la balanza hacia el lado negativo era un ligero empujón. ¿Cuál era el ingrediente secreto que yacía a gran profundidad en todas las sociedades cuerdas, que nos impide matar a nuestros vecinos porque no nos gusta el corte de pelo que llevan o cómo cortan el césped de su jardín? ¿Acaso no era eso lo que Hitler más detestaba de los gitanos, eslavos, mediterráneos y judíos: que eran distintos?

Y de hecho, yo tendría que saber mejor que nadie que el odio tribal y el genocidio no eran una leyenda perdida entre las nieblas de lo remoto y lejano. Todavía retumbaba en mi mente, del primer día en la escuela en Idaho. Sam me había acompañado y cuando pasamos delante de otros chicos por el pasillo, uno había susurrado lo bastante alto para que Sam lo oyera: «El único indio bueno es un indio muerto».

Dios mío.

Me ponía enferma que cada vez que arañaba un poco más en la superficie de la historia familiar encontrara algo desagradable, espeluznante o inaceptable, pero comprendía que fuera lo que fuese lo que mi recién encontrada abuela fascista tenía que contarme, podría resultar necesario para acercarme al centro que Dacian había denominado verdad, como mínimo respecto a la familia. Así que me tragué mi amargura y asentí a Zoé para que prosiguiera. Dejó la copa y entornó los ojos.

—Para que captes algo de esto, tanto si te gusta como si no, debes entender primero que la naturaleza de las relaciones que nuestra familia tenía con Afortunado diferían de las que éste tenía con otros.

»Algunos creían que lo conocían bien. Como Rudolph Hess, que bautizó a su hijo con el apodo “secreto” de Afortunado: Wolf, es decir, lobo. Más en sintonía estaba Joseph Goebbels, que tuvo seis preciosos hijos rubios. Un número interesante, el seis. Se llamaban Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedde y Heidi.

Me miró intensamente y luego, añadió:

—¿Sabes qué les sucedió a esos niños rubios de Goebbels cuyos nombres empezaban por H? También fueron sacrificados en la Wa–purgisnacht: envenenados con cianuro en el bunker de Hitler en Berlín por sus propios padres, quienes mataron a su perro Blondi del mismo modo y luego se suicidaron.

—¿Sacrificados? ¿Qué demonios quieres decir? —exclamé.

—La víspera del primero de mayo es la noche del sacrificio y la purgación —me explicó Zoé—. El día siguiente recibía antes el nombre de beltaine, los fuegos de Bel o Baal, la sexta estación del calendario celta y el punto central del año pagano. La noche en que Hitler se suicidó, el 30 de abril, recibía en tiempos remotos el nombre de Noche de la Muerte. Se trata del único día santo pagano que no se convirtió nunca al calendario cristiano y que posee aún su poder primario original intacto.

—¿Así que la gente que murió en el bunker de Hitler sacrificó a sus hijos en algún tipo de… rito pagano? —pregunté horrorizada.

Zoé no me respondió directamente.

—El acontecimiento más importante de esa noche fue el primero: un matrimonio entre dos personas que sabían que pronto estarían muertas —dijo Zoé—. El novio era Adolf Hitler, por supuesto. Pero, ¿quién era la novia en esta boda celebrada en un momento tan peculiar? Una mujer insignificante que cumplía una función importante y que de forma muy interesante se llamaba Eva, como la primera mujer de la Biblia, la madre de la humanidad. Su apellido describe el color de la tierra, la prima materia que sirve de base a todas las transmutaciones alquímicas. Era Eva Braun.

Y con ese comentario, Zoé empezó su relato…

EL SEÑOR BROWN

—Y hay un hombre cuyo nombre desconocemos, que trabaja en la sombra para sus propios fines… ¿Quién es? No lo sabemos. Se refieren a él con el poco comprometido nombre de «señor Brown». Pero una cosa sí es cierta: es el mayor genio criminal de su época. Controla una organización extraordinaria. Originó y financió gran parte de la propaganda pacifista durante la guerra. Tiene espías en todas partes…

—¿Podría describirlo?

—No me fijé. Era muy corriente, como cualquier otro.

AGATHA CHRISTIE,

El misterioso señor Brown (1922)

Nació en Braunau am Inn, una ciudad cuyo nombre refleja también la palabra braun, marrón. Las tropas de asalto que lo llevaron al poder se denominaban «camisas pardas»; las oficinas del Partido Nacionalsocialista se encontraban en la Casa Marrón de Munich. Y además estaba el doctor Wernher von Braun, encargado de la fabricación de un cohete secreto, llevada a cabo por esclavos en cuevas subterráneas en las montañas Harz, muy cerca de Brocken. El Führer llamó a ese lugar Dora, que significa al igual que Pandora, «regalo».

Los nombres y las palabras eran importantes para Afortunado. Palabras como «providencia», «sino» y «destino» aparecen docenas de veces en las páginas de Mein Kampf, como cuando afirma que «hoy parece providencial que el destino eligiera Braunau am Inn como mi ciudad natal». El Inn es uno de los cuatro ríos que nacen cerca de un punto elevado de los Alpes suizos y que forman una cruz que se extiende por el mapa de Europa para desembocar en cuatro mares. El Inn es el último afluente del Danubio cuando abandona Alemania y cruza Austria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania y Bulgaria, y desemboca por fin en el mar Negro. En el norte, el brazo de la cruz está formado por el Rin, que recorre Alemania y Holanda y desemboca en el mar del Norte. El Ródano fluye hacia el este y el sur a través de Francia y llega al Mediterráneo. El Ticino se une al Po en Italia y desemboca en el Adriático. Cuatro ríos, cuatro direcciones.

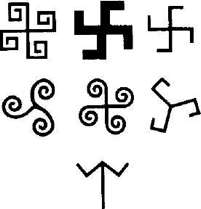

La división de un espacio en cuatro partes, como los cuatro ríos del Edén, o cruzar dos líneas y que sus extremos terminen en ángulo recto era también un signo antiguo de poder enorme denominado Cruz de los Magos. En sánscrito, el nombre era svastika, uno de los primeros símbolos de la humanidad. Describe cuatro elementos (tierra, aire, fuego y agua) y un quinto elemento oculto en el centro, el eje polar, el gozne sobre el que el mundo gira y a cuyo alrededor se mueven las osas celestiales.

En el lugar donde nacen esos cuatro ríos, se encuentra el Pequeño San Bernardo, el paso que los romanos denominaban Alpi Graie, el alp griego, considerado el camino que tomó Hércules en su regreso a Grecia y la ruta que siguió Aníbal para llegar a Italia. Antes de la época de César existía en ese lugar un templo dedicado a Júpiter y a finales del siglo pasado, una comunidad utópica que posee cierta importancia en mi historia. El eje más importante de los pueblos germanos, conectado geománticamente con ese mismo punto, era el Irminsul, que se situaba en el bosque sagrado en Externsteine, una piedra que sobresale por encima del bosque de Teutoburgo, en Westfalia. Marcaba el lugar sagrado donde las tribus teutonas hicieron retroceder a los romanos en el año 9 d. C., lo que obligó a Roma a abandonar su provincia norteña de Germania. Cuando Carlomagno venció a los sajones en el 772, lo primero que hizo fue destruir este famoso pilar junto con su arboleda sagrada, porque comprendió que el Irminsul significaba mucho más que una fecha importante en la historia teutona: la tradición popular afirmaba que desde los albores del tiempo, en ese lugar se había levantado un pilar.

Irmins Saule, «el sendero de Hermann» era el nexo que conectaba el cielo y la tierra. El dios nórdico Hermann y sus variaciones Ir, Tyr, Tiu o Ziu, no era otro que el dios guerrero del cielo, Zeus. Su piedra, el Irminsul, estaba tallada con la forma de la runa Tyr, la forma nórdica mas antigua de la esvástica:

Guido von List, el mismo ocultista vienes que a principios de siglo, durante un ataque de ceguera, redescubrió el significado perdido de las runas, también había fundado veinte años antes la Sociedad Iduna, un grupo esotérico llamado así en honor de la diosa teutona Idún, que lleva las manzanas mágicas de la inmortalidad. Al igual que el Idas romano, que dio nombre a los idus o punto medio de un mes, Idún era la diosa del eterno retorno. La raíz sánscrita constituía también una de las dos grandes fuerzas, ida y píngala, que formaban el sendero serpenteante de la transformación.

En plena Primera Guerra Mundial, Guido von List anunció su última y más poderosa profecía, inspirada en la Edda, las famosas sagas islandesas que relatan la batalla final del mundo en los últimos días. En la leyenda, todos los guerreros que mueren en la llanura de Ida «renovación brillante» vuelven a nacer de inmediato en cuanto son asesinados. List predijo que quienes muriesen en el campo de batalla por los ideales contenidos en las runas participarían en el eterno retorno: los que cayeran en la Primera Guerra Mundial, la guerra que había de acabar con todas las guerras, se reencarnarían de inmediato, al igual que los soldados de la llanura mitológica de Ida.

Los recién renacidos se unirían para formar una fuerza que alcanzaría su máximo poder cuando la mayoría de ellos cumpliera dieciocho años. Esta fuerza despertaría el espíritu dormido de der Starke von Oben («el fuerte de las alturas»), que invocaría a los antiguos dioses teutones y cambiaría el mundo. Un examen astrológico reveló que ese espíritu se manifestaría hacia finales de 1932 y desataría el poder de las runas, que había permanecido dormido durante dos mil años, desde la época de la conquista romana.

Cuando Adolf Hitler llegó a la cancillería de Alemania, el 30 de enero de 1933, ordenó de inmediato la reconstrucción y la consagración de la Irminsul destruida por Carlomagno. En la cercana Paderborn, Hímmler remodeló el castillo de Wewelsburg para la Orden de los Caballeros Teutónicos. Cuando Hitler ordenó a su arquitecto, Albert Speer, que copiara en los terrenos de Nuremberg el diseño del templo de Zeus en Pérgamo, en la costa turca, el Instituto Alemán de Zahoríes no se limitó a rastrear la zona para localizar las principales fuerzas terrestres, sino que determinó a partir de las interpretaciones arquitectónicas que la estructura del templo de cuatrocientos metros donde iba a colocarse el podio de Hitler no estaría bien situado para controlar todos los poderes geománticos. De modo que el emplazamiento del edificio se trasladó unos centenares de metros de distancia hacia el oeste, lo que obligó a drenar un lago y desviar una vía férrea.

Sobre el estadio, Hitler mandó colocar una enorme águila con las alas abiertas con la forma de la runa Tyr para simbolizar a la vez el Weibaarin, el águila hembra consorte de Zeus, y la Weberin, la tejedora o hilandera del destino del mundo en los últimos días. Hitler contó a Speer que esta imagen le había sido revelada en un sueño que tuvo tras haber quedado ciego (muy a la imagen de List) debido al gas mostaza, mientras luchaba en el Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Esos dos elementos, el águila y la araña, el vuelo y el tejido, las fuerzas del cielo y la cueva, se combinaban en un único espíritu heráldico que un día serviría de sol y luna para guiar su Orden Santa.

El 9 de noviembre de 1918, la noticia de que el kaiser Guillermo II había abdicado y que el nuevo Gobierno socialista había hecho un llamamiento a la paz desencadenó un segundo sueño profético de Afortunado: Wotan acudiría para guiarlo a él y a Alemania hacia la grandeza. Escribió este poema:

Muchas veces acudo en noches amargas al roble de Wotan en el claro

e invoco a los poderes oscuros para que tejan una unión,

esos poderes rúnicos que la luna crea con su embrujo de hechicera;

y todos aquéllos forjados con la luz del día son derrotados por su

fórmula mágica…

Hitler solía afirmar que consideraba Berlín como la sede de su nueva orden religiosa y Munich, como su corazón.

Pero esa noche, en las tinieblas de su mente, vio que desde tiempos inmemoriales Nuremberg había sido el centro espiritual, el alma del pueblo alemán, la montaña donde dormía el dios Wotan. Albert Speer bautizó a su creación en la plaza de armas de Nuremberg como Catedral de la Luz, lo que se adecuaba a alguien que deseaba representarse a sí mismo simbólicamente como der Starke von Oben, el eje entre el cielo y la tierra, la puerta que conectaba pasado y futuro.

La palabra operante en el Partido Nacionalsocialista era «nacionalista». Los nazis estaban interesados en encontrar las raíces de la genealogía aria, la geomántica, los misterios y lo oculto. Buscaron en pozos» manantiales y cementerios antiguos, y documentaron el legado conservado en las piedras erigidas por toda Europa. Enviaron expediciones secretas a las montañas Pamir y a los Pirineos, donde revolvieron las cuevas en busca de documentos perdidos, sellados en ánforas de arcilla durante miles de años, que pudieran revelar la verdad de su linaje sagrado y sabiduría perdida.

Se creía que había mucha información cifrada de forma secreta en las epopeyas nacionales de los países nórdicos y se dedicaron a interpretarlas. Muchas pistas señalaban en dirección a la historia de la guerra de Troya. En las famosas sagas islandesas del siglo XIII, la Eddaprosaica y la Heimskringla, Odín era el rey de la antigua Tyrland, llamada así en honor del dios nórdico Tyr, un reino conocido también con el nombre de Troya. Se cree que la saga Ragnarok, el Crepúsculo de los dioses, en la que Richard Wagner basó su ópera Die Götter–dämmerung, es una descripción de ese largo y devastador conflicto, con Odín como rey Príamo.

Gracias a su boda con la sibila troyana, Odín obtuvo el regalo de la profecía y predijo la destrucción de Troya; también vio que después le esperaba un futuro glorioso en el norte. Odín partió en peregrinación por las tierras nórdicas junto con su familia, muchos troyanos y gran cantidad de valiosos tesoros. Dondequiera que se detenían en esta migración, los habitantes locales los consideraban más como dioses que como hombres; Odín y sus hijos recibieron todas las tierras que quisieron, porque llevaron con ellos el regalo de cosechas abundantes y, según se creía, controlaban el clima.

Odín nombró a sus tres primeros hijos reyes de Sajonia, Franconia y Westfalia; en Jutlandia (Schleswig–Holstein y Dinamarca) proclamó rey a su cuarto hijo, y en Sviythiod (Suecia), al quinto; un sexto se convirtió en rey de Noruega. En cada lugar donde se establecieron, enterraron uno de los tesoros sagrados que habían llevado con ellos desde Troya, la espada de Hércules o la lanza de Aquiles, por ejemplo, como la base para proteger sus reinos y para formar el eje geomántico que los conectaba: la estrella de seis puntas de la runa Hagal.

Odín, hechicero de enormes poderes y sabiduría equiparable a la de Salomón, desafió más adelante al dios Wotan. La esposa de Odín, la sibila, una profetisa procedente de Marpessos, a los pies del monte Ida en la actual Turquía, pertenecía a una larga línea de mujeres que registraban la historia de los reyes troyanos y profetizaban el futuro de sus descendientes: sus escritos se denominaban también oráculos sibilinos.

Después de la guerra de Troya, se redactaron dos copias de estos oráculos sibilinos y se trasladaron por motivos de segundad a la colonia griega de Eritras, en la costa turca, y a las cuevas de Cumas, al norte de Nápoles. Más adelante, en el año 600 a. C., la última descendiente de las sibilas troyanas llevó los libros de Cumas a Roma y los ofreció al rey romano Tarquino. El monarca los conservó en un refugio bien custodiado, donde permanecían aún durante la época imperial porque esos documentos eran de gran valor no sólo para los descendientes teutones de Wotan, sino también para los romanos: Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, eran descendientes de Eneas, el héroe troyano del poema épico de Virgilio, la Eneida. Cuando Virgilio murió, el emperador Augusto situó su tumba junto a la carretera de Nápoles a Cumas, donde Eneas había descendido a las regiones infernales. La cultura romana disfrutó de un «Reich de mil años» desde su fundación en el año 753 a.C. hasta su conversión al cristianismo bajo el reinado de Constantino, quien en el 330 d.C. trasladó nuevamente la capital imperial a la región de Troya. Una segunda fase duró hasta la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, mil años después de la caída del Imperio Romano Occidental frente a los germanos. De modo que desde el punto de vista mitológico esas dos culturas, la teutona y la romana pueden considerarse como dos ramas de la misma vid: descendientes ambas de Troya.

Los germanos se consideraban a sí mismos los hijos «legítimamente elegidos», cuyo antepasado Wotan no sólo era un héroe como Eneas sino también un líder de sangre real y un dios. No aceptaban la teoría de que la cultura había llegado al norte pagano de manos de Carlomagno y de los francos carolingios, usurpadores que se arrastraron a Roma para besar el anillo pontificio y ser coronados emperadores del Sacro Imperio Romano.

Cuando la ecléctica carrera de Zoé por los dos milenios hubo concluido, nos contó el modo en que estaban entrelazados esos Reich de mil años.

—Desde una edad muy temprana, Hitler acudió a una escuela para chicos en la abadía benedictina de Lambach. Según contaba él mismo, cuando cantaba en el coro quedaba embriagado por el esplendor solemne de las fiestas eclesiásticas y aspiraba a convertirse en un monje negro, como se denominaba a los benedictinos.

Eso me sugirió los comentarios de Virgilio sobre san Bernardo, patrón de los templarios, quien sin la ayuda de nadie había convertido la orden benedictina en la más poderosa de Europa.

Según Zoé, Benito, coetáneo del rey Arturo y de Atila rey de los hunos, construyó trece monasterios situados en importantes centros religiosos paganos o cerca de ellos. Doce se encontraban fuera de Roma, en Subiaco, a muy poca distancia de las ruinas del palacio del emperador Nerón frente al Sacro Speco, una famosa gruta oracular donde el propio Benito había vivido varios años como ermitaño. Cuando algunos monjes de órdenes vecinas intentaron envenenar al entrometido Benito, que se había propuesto «purificarlos», éste se marchó y se estableció en el emplazamiento de la antigua ciudad de Cassino, entre Roma y Nápoles, donde construyó su legendario decimotercer monasterio: Montecassino.

En plena Segunda Guerra Mundial, cuando los Aliados desembarcaron en Nápoles, tras la caída del Gobierno de Mussolini, los alemanes estuvieron seis meses defendiendo Montecassino en una de las batallas más largas de la guerra. Los bombardeos aliados redujeron la montaña a escombros. Aun así, el ejército alemán, que ya había trasladado los muchos tesoros y archivos del monasterio para su seguridad, luchó entre las ruinas en un intento desesperado por conservar la montaña.

—Defendieron fanáticamente Montecassino por orden expresa de Hitler —afirmó Zoé—. Al igual que ocurría con el monte Pamir en Asia central, los zahones y científicos geománticos habían asegurado a Hitler que Montecassino, en Italia, era uno de los puntos clave del inmenso entramado de poder que circundaba la tierra.

—Sí, eso le comentaba a Ariel ayer por la noche —explicó Wolfgang—. Al parecer esos lugares están conectados con el eón entrante. Y las acciones de Hitler también.

—Ya lo creo —corroboró Zoé—. Un acontecimiento importante lo confirma. Desde que el horóscopo de Afortunado le predijo que sólo sería destruido por su propia mano, sus íntimos le conocían como «el hombre que no puede ser asesinado». El último atentado contra su vida, en su cuartel general «el portillo de los lobos», se produjo el 20 de julio de 1944 por obra de Claus Schenk von Stauffenberg, un atractivo héroe de guerra, aristócrata y místico. Dado que su nombre se conecta simbólicamente con la era entrante (Schenk significa «el que lleva una copa» y Stauf, «jarra»), muchos consideraron a Stauffenberg el «portador de agua» que nos conduciría hacia la nueva era mediante la destrucción del gran adversario. Más importante aún era que Stauffenberg, al igual que Wotan, había perdido, o quizás entregado, un ojo en la guerra.

»Pero de nuevo Afortunado hizo honor a su apodo —añadió Zoé—. Después, cuando se quitó la vida, eligió el cianuro, una bala y el fuego (también simbólicos), la triple muerte celta, como die Götter–dämmerung.

—Ésa es una descripción muy artística para alguien que era un homicida maníaco —indiqué—. Sólo hay que echar un vistazo a las muertes de Mussolini y de Hitler: al primero lo colgaron en la plaza del pueblo como si fuera una salchicha, mientras que el segundo fue incinerado con una lata de gasolina. Yo no considero que esa forma de morir sea heroica ni noble, ni mucho menos un crepúsculo de los dioses. Sin olvidar los millones de personas que Hitler eliminó en el Holocausto antes de acabar consigo mismo.

—¿Sabes lo que significa la palabra holocausto? —preguntó Zoé.

—Holo–kaustos —respondió Wolfgang—. Significa totalmente quemado, ¿verdad? En griego, si se consideraba que una ofrenda animal era un buen sacrificio, la denominaban «completamente consumida por el fuego». Eso quería decir que los dioses habían aceptado lo que se les había enviado. Para los griegos, sin embargo, se trataba más de una acción de gracias por los dones ya recibidos, mientras que para los semitas este tipo de cosas eran la expiación por los pecados anteriores de la tribu.

¿Qué demonios estaban diciendo? Me recordé a mí misma que estaba emparentada con esos dos individuos que estaban ahí sentados, charlando tan tranquilos, incluso con cierta alegría, del mayor asesinato en serie como si se tratara de algún rito religioso atávico. ¿Acaso no tenían bastante con sugerir que Hitler había preparado que lo encendieran como una antorcha y que había practicado un ritual pagano en el que habían intervenido seis niños, un perro y un grupito de amigos en un bunker subterráneo en la noche de Walpurgisnacht para que su muerte recordara el autosacrificio de un héroe teutón? Pero si lo entendía bien, lo que ahora insinuaban era aún peor.

—No podéis hablar en serio —solté—. No estaréis diciendo que la muerte de Hitler formaba parte de algún terrible rito divino que implicaba el asesinato a gran escala para tratar de purificar la tierra y los linajes de todo el mundo debido a una profecía sobre un avatar de una nueva era, ¿verdad?

—Es algo un poco mas complicado —me informó Zoé—. Cuando llegaste, te dije que te explicaría lo del mago que falta en los deux magots. Algunos opinan que es Baltasar, que ofreció el regalo de la mirra amarga, por las lágrimas de arrepentimiento. Pero de hecho era Gaspar, cuyo regalo fue el incienso: una ofrenda de sacrificio.

—Como la muerte de Kaspar Hauser —dije, al recordar el relato de Wolfgang en nuestro viaje a la abadía de Melk.

—¿Has visitado la tumba de Kaspar Hauser en Ansbach? —preguntó Zoé—. Está en un pequeño cementerio con muros de piedra y lleno de flores. A la izquierda de la tumba, una lápida que indica Morgenstern, «lucero del alba» en alemán, la estrella de cinco puntas de Venus. La piedra de la derecha es Gehrig, «el arquero», es decir el centauro celestial Sagitario, que procede de la palabra ger, «saeta», en alto alemán antiguo. ¿Una coincidencia? Más bien un mensaje.

—¿Un mensaje? —me extrañé.

—El centauro sacrificó su vida para intercambiar su lugar con Prometeo en el Hades. Sigue estando asociado con los sufís y las escuelas místicas orientales. La estrella de cinco puntas de Venus era el símbolo del sacrificio necesario para la iniciación a los misterios pitagóricos. Creo que el mensaje que debe leerse en la tumba de Kaspar Hauser es que, al inicio de cada nueva era, deben realizarse sacrificios, voluntarios o involuntarios.

Zoé sonrió de forma extraña y sus fríos ojos aguamarina me atravesaron. —En nuestra historia se produjo un sacrificio de este tipo: la muerte de la sobrina de Afortunado, la hija de su hermana Ángela. Quizá la única mujer a quien Afortunado quiso jamás —concluyó Zoé—. Estudiaba ópera, como Pandora, y habría llegado a ser una cantante excelente. Pero se disparó un tiro con el revólver de Afortunado, por motivos que nunca llegaron a explicarse. Se llamaba Geli Raubal, un diminutivo de Angeli, «angelito». Este término procede de ángelos, que significa «mensajero». Como verás, al igual que en el caso de Kaspar Hauser, podía tratarse de un mensajero simbólico que murió por lo que otros andaban buscando.

—¿Y qué andaban buscando? —quise saber.

—El conocimiento del eterno retorno; el círculo mágico de Pandora —sentenció Zoé—. Sencillamente, el poder dela vida tras la muerte.